高考历史二轮复习 小论文课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 高考历史二轮复习 小论文课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 17.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-25 16:28:44 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

论从史出,史论结合

——历史小论文的写作

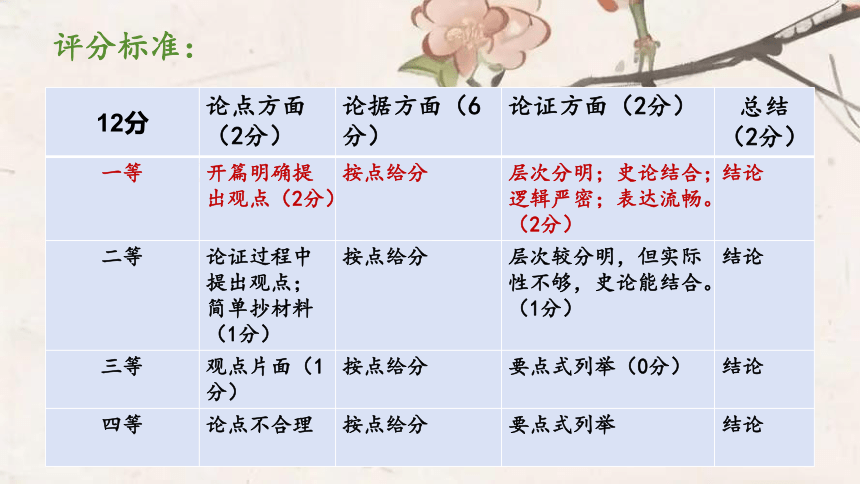

评分标准:

12分 论点方面(2分) 论据方面(6分) 论证方面(2分) 总结(2分)

一等 开篇明确提出观点(2分) 按点给分 层次分明;史论结合;逻辑严密;表达流畅。(2分) 结论

二等 论证过程中提出观点;简单抄材料(1分) 按点给分 层次较分明,但实际性不够,史论能结合。(1分) 结论

三等 观点片面(1分) 按点给分 要点式列举(0分) 结论

四等 论点不合理 按点给分 要点式列举 结论

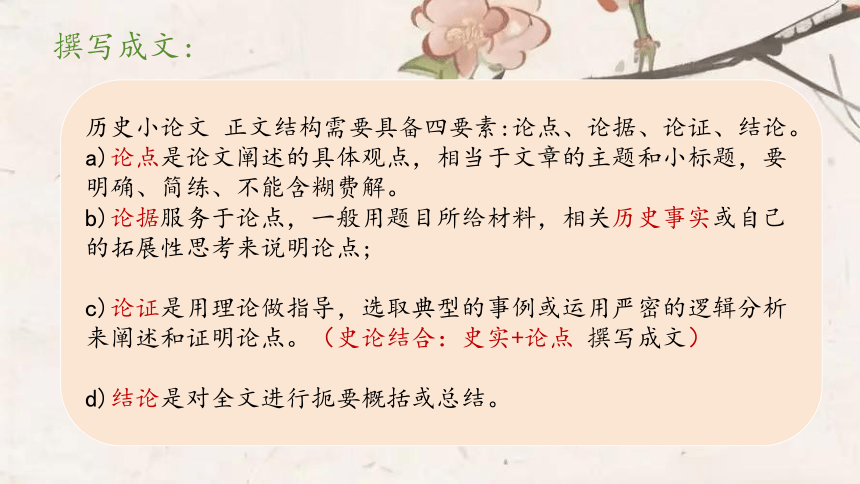

历史小论文 正文结构需要具备四要素:论点、论据、论证、结论。

a)论点是论文阐述的具体观点,相当于文章的主题和小标题,要明确、简练、不能含糊费解。

b)论据服务于论点,一般用题目所给材料,相关历史事实或自己的拓展性思考来说明论点;

c)论证是用理论做指导,选取典型的事例或运用严密的逻辑分析来阐述和证明论点。(史论结合:史实+论点 撰写成文)

d)结论是对全文进行扼要概括或总结。

撰写成文:

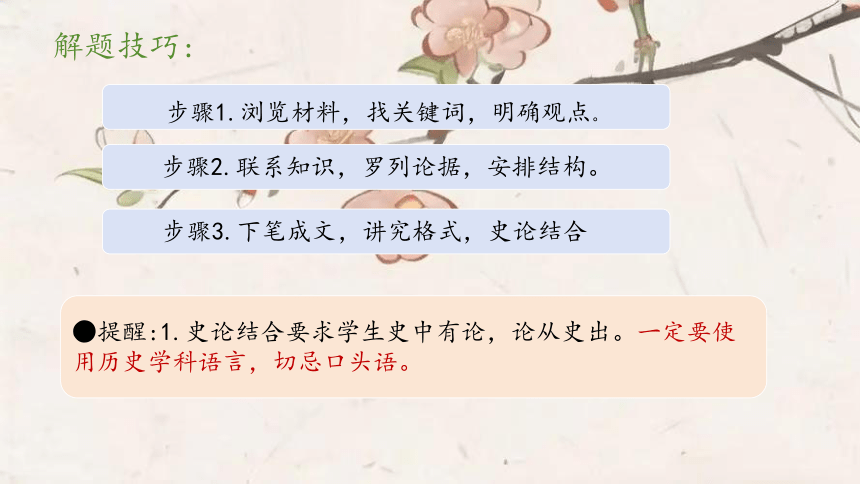

●提醒:1.史论结合要求学生史中有论,论从史出。一定要使用历史学科语言,切忌口头语。

解题技巧:

步骤1.浏览材料,找关键词,明确观点。

步骤2.联系知识,罗列论据,安排结构。

步骤3.下笔成文,讲究格式,史论结合

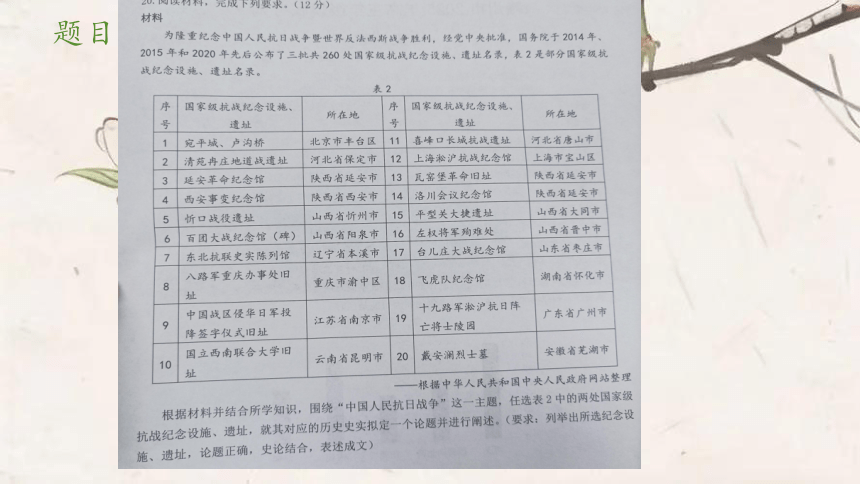

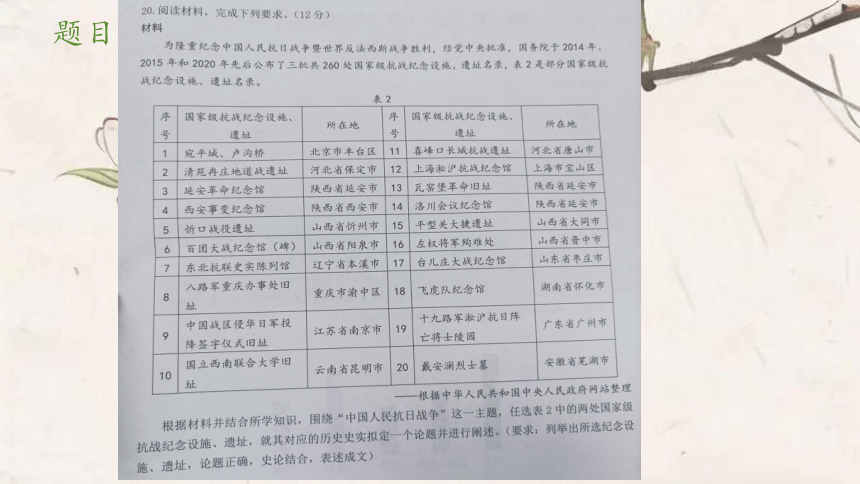

题目:

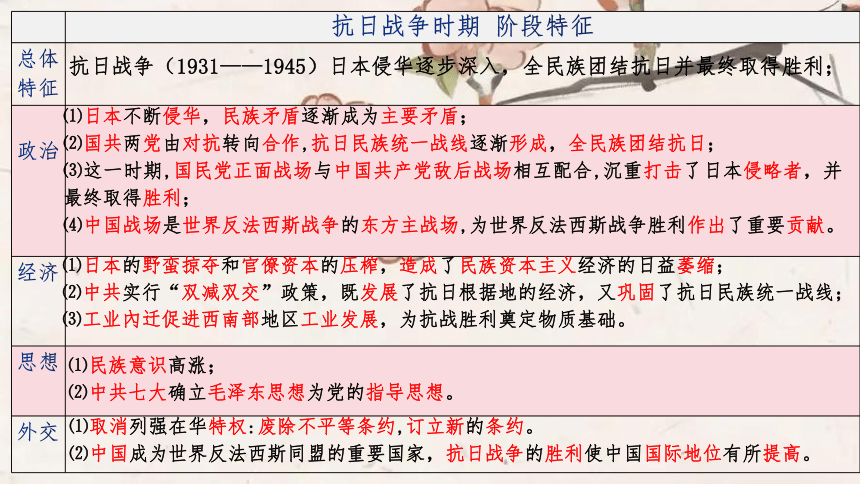

解题:

步骤1.选择抗战纪念设施、遗址两处

步骤2.论点

步骤3.阐述

步骤4.总结

主题一致

围绕主题:

相关材料论证+历史史实

点题

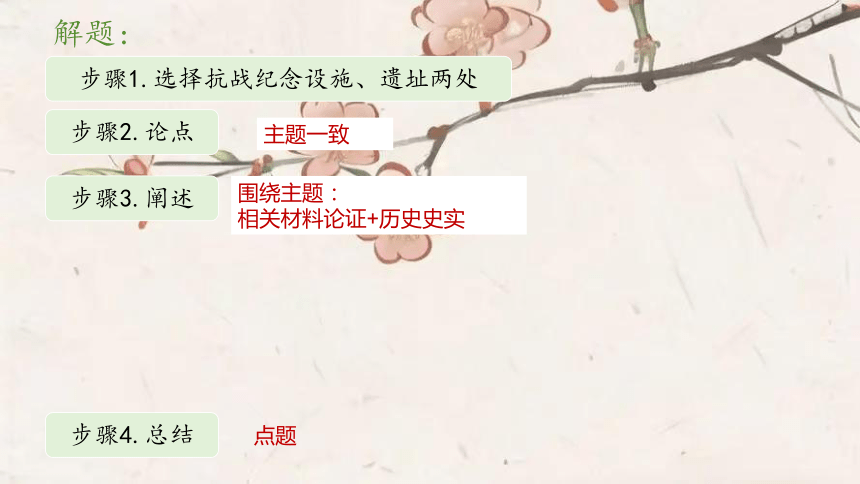

抗日战争时期 阶段特征

总体特征

政治

经济

思想

外交

抗日战争(1931——1945)日本侵华逐步深入,全民族团结抗日并最终取得胜利;

⑴日本不断侵华,民族矛盾逐渐成为主要矛盾;

⑵国共两党由对抗转向合作,抗日民族统一战线逐渐形成,全民族团结抗日;

⑶这一时期,国民党正面战场与中国共产党敌后战场相互配合,沉重打击了日本侵略者,并最终取得胜利;

⑷中国战场是世界反法西斯战争的东方主战场,为世界反法西斯战争胜利作出了重要贡献。

⑴日本的野蛮掠夺和官僚资本的压榨,造成了民族资本主义经济的日益萎缩;

⑵中共实行“双减双交”政策,既发展了抗日根据地的经济,又巩固了抗日民族统一战线;⑶工业內迁促进西南部地区工业发展,为抗战胜利奠定物质基础。

⑴民族意识高涨;

⑵中共七大确立毛泽东思想为党的指导思想。

⑴取消列强在华特权:废除不平等条约,订立新的条约。

⑵中国成为世界反法西斯同盟的重要国家,抗日战争的胜利使中国国际地位有所提高。

表现

一对矛盾

一条战线

两条路线

两个战场

三个阶段

三种政权

三类区域

抗日战争主要线索

随着日本加紧侵华,中日民族矛盾逐渐成为社会主要矛盾。

以第二次国共合作为基础的抗日民族统一战线形成。

中共始终坚持全面抗战路线,发挥了中流砥柱的作用;

国民党执行片面抗战路线,主要依靠政府和军队,未充分发动群众

中共:敌后战场; 国民党:正面战场;两个战场相互配合。

战略防御阶段(1937.7—1938.10);

战略相持阶段(1938.10—1943.12);

战略反攻阶段(1944.1—1945.9.3)

国民政府(南京→重庆);

日扶植的傀儡政权(以华制华);

中共陕甘宁边区政府(延安)

国统区(后期主要是西南大后方)、沦陷区、

敌后抗日根据地(主要在华北)

题目:

示例一:

选择:延安革命纪念馆和百团大战纪念馆(碑)

论题:中国共产党是抗日战争的中流砥柱(2 分,只写论题或纪念设施、遗址不得分)

论据1.中共建立延安革命根据地,开辟敌后战场,牵制日军,支援抗日

论据2.中共领导的1940年百团大战,抗日战争中规模最大、持续时间最长的战役。打击了日军的囚笼政策,削弱日军战斗力,它的胜利鼓舞了全国军民的抗日斗志,为抗战胜利作出重要贡献。

史实+论点

示例一:

选择:延安革命纪念馆和百团大战纪念馆(碑)

论题:中国共产党是抗日战争的中流砥柱(2 分,只写论题或纪念设施、遗址不得分)

阐述:抗日战争全面爆发后,中国共产党领导的八路军、新四军积极配合国民党正面战场的抗战,英勇抗击日本侵略者。上海、太原失守后,八路军、新四军按照中共中央的战略部署,建立了多个敌后抗日根据地,开展游击战争。敌后战场的开辟,战略上配合了正面战场作战,牵制了在华日军一半以上的兵力。中共中央所在地延安是敌后战场的指挥中枢和战略总后方。在延安,毛泽东发表《论持久战》,中共七大召开,都对抗日战争的胜利产生了积极影响。抗日战争进入相持阶段后,中国共产党在极端困难的条件下坚持抗战,八路军发动百团大战,振奋了全国军民争取抗战胜利的信心,敌后战场逐渐成为全国抗战的主战场。各抗日根据地开展了大生产运动,为渡过抗战难关,夺取抗战胜利奠定基础。(8 分)

综上所述,中国共产党在抗日战争中坚持抗战、团结、进步,发挥了中流砥柱的作用。(2 分)

选择:飞虎队纪念馆和戴安澜烈士墓

论题:中国人民抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分(2 分)

论据1. 1931 年九一八事变后,中国人民就开始了抗击日本法西斯的战争,1937年卢沟桥事变,日本全面侵华。

论据2.1945年日本无条件投降,随后在南京签订投降书,中国抗日战争结束时间最晚,持续14年抗日战争结束。成为世界反法西斯战争重要组成部分,为世界发法西斯战争胜利作出重要贡献。

史实+论点

宛平城、卢沟桥和中国战区侵华日军投降签字仪式旧址

论据3.中国战场牵制大量日军,避免欧洲战场双线作战,中国远征军入缅甸作战,支援其余战场

选择:飞虎队纪念馆和戴安澜烈士墓

论题:中国人民抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分(2 分,

阐述:早在 1931 年九一八事变后,中国人民就开始了抗击日本法西斯的战争,打响了世界人民反法西斯战争的第一枪。在长达十四年的艰苦卓绝的抗日战争中,中国军队和中国人民做出了巨大牺牲,中国战场拖住了日本法西斯的主要兵力,延迟了太平洋战争爆发的时间。中国人民的抗日战争也得到了其他反法西斯国家和人民的支援和帮助,美国派遣志愿援华航空队——飞虎队赴华参战。太平洋战争爆发后,中国的抗日战争与美、英在太平洋战场对日作战密切地联系起来,中国战场不仅协助和配合了盟军作战,给予盟军以战略上和资源、情报上的重大支持,而且还派遣中国远征军赴缅甸救援在日军追击下仓皇撤退的英军,战绩名扬海外。戴安澜将军更是血洒疆场,为世界人民反法西斯战争胜利献出了宝贵生命。(8 分)

综上所述,中国人民的抗日战争不仅是中国历史上的伟大篇章,也是世界反法西斯战争不可或缺的一部分。(2 分)

选择:瓦窑堡革命旧址和西安事变纪念馆

论题:中国共产党积极推动抗日民族统一战线的形成(2 分)

阐述:

综上所述:

抗日民族统一战线的建立:

全面抗战(1937-1945)

过程 内容

中共 首倡

初步 形成

蒋表态

确定路线

军队 改编

正式 建立

1935年8月1日,中共发表“八一宣言”,号召停止内战,一致对外;

12月召开瓦窑堡会议,确定建立抗日民族统一战线方针;

1936年,西安事变和平解决,标志着十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成;

1937年7月17日,蒋介石第二次庐山谈话,表示准备抗战;

1937年8月,中共洛川会议,确立依靠人民群众的全面抗战路线;

1937年9月22日,国民党公布了中共提交的国共合作宣言,蒋介石发表承认中共合法地位的谈话,国共第二次合作实现,抗日民族统一战线正式建立。

不抵抗→准备抵抗

1937年8月,两党协议,将红军主力改编为八路军,南方八省红军游击队改编为新四军;

1931 1935 1937 1938 1944 1945

反蒋抗日

逼蒋抗日

联蒋抗日

局部抗战

全面抗战

选择:瓦窑堡革命旧址和西安事变纪念馆

论题:中国共产党积极推动抗日民族统一战线的形成(2 分

阐述: 1931年九一八事变后,日本帝国主义加紧侵华,中华民族面临空前危机。在这一历史关头,中国共产党以民族大义为重,积极推动抗日民族统一战线的形成,为全民族抗战局面的开创作出了重要贡献。瓦窑堡会议和西安事变是这一历史进程中的两个关键节点。1935年12月,中共中央在陕北瓦窑堡召开政治局扩大会议,确立了建立抗日民族统一战线的策略方针。为抗日民族统一战线的形成奠定了思想基础。1936年12月12日,张学良、杨虎城发动西安事变,兵谏蒋介石。中国共产党从民族大义出发,主张和平解决西安事变,推动蒋介石停止内战、一致抗日。经过多方努力,西安事变最终和平解决,蒋介石被迫接受停止内战、联共抗日等条件。推动全民族抗战的形成。

综上所述,中国共产党通过瓦窑堡会议确立了抗日民族统一战线的方针,并通过促成西安事变的和平解决,推动了全民族抗战局面的形成。这一历史进程充分展现了中国共产党以民族大义为重、团结御侮的政治担当。

选择:忻口战役遗址和平型关大捷遗址

论题:国共两党共赴国难,英勇抗敌(2 分,只写论题或纪念设施、遗址不得分)

阐述:(略)

史实+论点

选择:十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园和喜峰口长城抗战遗址

论题:国民党爱国官兵以实际行动冲破“攘外必先安内”反动政策(2 分,只写论题或纪念设施、遗址不

得分)

抗日战争主题

抗日战争主题

1.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料:人类迁徙与多元文化的形成紧密相关,对世界历史发展影响深远。

表6

迁徙族群 时间范围 主要影响区域及文化影响

印欧人 公元前2000—前1000年 欧洲,影响语言体系形成,如希腊语、拉丁语;印度,带来吠陀文化,形成种姓制度

阿拉伯人 7—8世纪 中东、北非、伊比利亚半岛,传播伊斯兰教,促进文化融合,如《一千零一夜》

欧洲人 15世纪末起 美洲,欧洲文化与当地文化融合,北美洲形成独特音乐风格,中南美洲宗教文化融合

华人 19世纪中叶起 东南亚、北美洲等,传播中华文化,在东南亚影响商业文化,在北美洲形成唐人街文化

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

根据材料并结合所学知识,选取某一族群的迁徙,拟定论题,进行阐释。(要求:论题明确,论证充分,逻辑严谨,表述清晰)

示例1:选取欧洲人的迁徙

论题:近代欧洲人的迁徙促使美洲多元文化的形成。

阐释:15世纪末起,大量欧洲人迁徙至美洲。在北美,英国等欧洲国家的移民建立起以欧洲政治制度为蓝本的殖民地体系,使英语成为主要语言,传播了欧洲的文化、教育和生活方式。同时,非洲黑奴被贩卖到北美地区,带来了非洲的音乐、舞蹈、宗教等文化元素,与欧洲文化、印第安文化相互影响,形成了独特的音乐风格,如爵士乐,它融合了非洲音乐的节奏、欧洲音乐的和声等特点。在中南美洲,西班牙文化、葡萄牙文化占据主导地位,与印第安文化深度融合,并且在宗教方面,本土宗教信仰与天主教结合的现象出现了,如玛雅文化与天主教融合后,在宗教仪式和建筑风格上都有体现。在艺术领域,诞生了融合多种风格的建筑,如墨西哥的一些教堂建筑融合了西班牙巴洛克风格与印第安本土特色。

总之,欧洲人的迁徙使美洲成为多元文化的汇聚地,极大地丰富了美洲的文化内涵。

论从史出,史论结合

——历史小论文的写作

评分标准:

12分 论点方面(2分) 论据方面(6分) 论证方面(2分) 总结(2分)

一等 开篇明确提出观点(2分) 按点给分 层次分明;史论结合;逻辑严密;表达流畅。(2分) 结论

二等 论证过程中提出观点;简单抄材料(1分) 按点给分 层次较分明,但实际性不够,史论能结合。(1分) 结论

三等 观点片面(1分) 按点给分 要点式列举(0分) 结论

四等 论点不合理 按点给分 要点式列举 结论

历史小论文 正文结构需要具备四要素:论点、论据、论证、结论。

a)论点是论文阐述的具体观点,相当于文章的主题和小标题,要明确、简练、不能含糊费解。

b)论据服务于论点,一般用题目所给材料,相关历史事实或自己的拓展性思考来说明论点;

c)论证是用理论做指导,选取典型的事例或运用严密的逻辑分析来阐述和证明论点。(史论结合:史实+论点 撰写成文)

d)结论是对全文进行扼要概括或总结。

撰写成文:

●提醒:1.史论结合要求学生史中有论,论从史出。一定要使用历史学科语言,切忌口头语。

解题技巧:

步骤1.浏览材料,找关键词,明确观点。

步骤2.联系知识,罗列论据,安排结构。

步骤3.下笔成文,讲究格式,史论结合

题目:

解题:

步骤1.选择抗战纪念设施、遗址两处

步骤2.论点

步骤3.阐述

步骤4.总结

主题一致

围绕主题:

相关材料论证+历史史实

点题

抗日战争时期 阶段特征

总体特征

政治

经济

思想

外交

抗日战争(1931——1945)日本侵华逐步深入,全民族团结抗日并最终取得胜利;

⑴日本不断侵华,民族矛盾逐渐成为主要矛盾;

⑵国共两党由对抗转向合作,抗日民族统一战线逐渐形成,全民族团结抗日;

⑶这一时期,国民党正面战场与中国共产党敌后战场相互配合,沉重打击了日本侵略者,并最终取得胜利;

⑷中国战场是世界反法西斯战争的东方主战场,为世界反法西斯战争胜利作出了重要贡献。

⑴日本的野蛮掠夺和官僚资本的压榨,造成了民族资本主义经济的日益萎缩;

⑵中共实行“双减双交”政策,既发展了抗日根据地的经济,又巩固了抗日民族统一战线;⑶工业內迁促进西南部地区工业发展,为抗战胜利奠定物质基础。

⑴民族意识高涨;

⑵中共七大确立毛泽东思想为党的指导思想。

⑴取消列强在华特权:废除不平等条约,订立新的条约。

⑵中国成为世界反法西斯同盟的重要国家,抗日战争的胜利使中国国际地位有所提高。

表现

一对矛盾

一条战线

两条路线

两个战场

三个阶段

三种政权

三类区域

抗日战争主要线索

随着日本加紧侵华,中日民族矛盾逐渐成为社会主要矛盾。

以第二次国共合作为基础的抗日民族统一战线形成。

中共始终坚持全面抗战路线,发挥了中流砥柱的作用;

国民党执行片面抗战路线,主要依靠政府和军队,未充分发动群众

中共:敌后战场; 国民党:正面战场;两个战场相互配合。

战略防御阶段(1937.7—1938.10);

战略相持阶段(1938.10—1943.12);

战略反攻阶段(1944.1—1945.9.3)

国民政府(南京→重庆);

日扶植的傀儡政权(以华制华);

中共陕甘宁边区政府(延安)

国统区(后期主要是西南大后方)、沦陷区、

敌后抗日根据地(主要在华北)

题目:

示例一:

选择:延安革命纪念馆和百团大战纪念馆(碑)

论题:中国共产党是抗日战争的中流砥柱(2 分,只写论题或纪念设施、遗址不得分)

论据1.中共建立延安革命根据地,开辟敌后战场,牵制日军,支援抗日

论据2.中共领导的1940年百团大战,抗日战争中规模最大、持续时间最长的战役。打击了日军的囚笼政策,削弱日军战斗力,它的胜利鼓舞了全国军民的抗日斗志,为抗战胜利作出重要贡献。

史实+论点

示例一:

选择:延安革命纪念馆和百团大战纪念馆(碑)

论题:中国共产党是抗日战争的中流砥柱(2 分,只写论题或纪念设施、遗址不得分)

阐述:抗日战争全面爆发后,中国共产党领导的八路军、新四军积极配合国民党正面战场的抗战,英勇抗击日本侵略者。上海、太原失守后,八路军、新四军按照中共中央的战略部署,建立了多个敌后抗日根据地,开展游击战争。敌后战场的开辟,战略上配合了正面战场作战,牵制了在华日军一半以上的兵力。中共中央所在地延安是敌后战场的指挥中枢和战略总后方。在延安,毛泽东发表《论持久战》,中共七大召开,都对抗日战争的胜利产生了积极影响。抗日战争进入相持阶段后,中国共产党在极端困难的条件下坚持抗战,八路军发动百团大战,振奋了全国军民争取抗战胜利的信心,敌后战场逐渐成为全国抗战的主战场。各抗日根据地开展了大生产运动,为渡过抗战难关,夺取抗战胜利奠定基础。(8 分)

综上所述,中国共产党在抗日战争中坚持抗战、团结、进步,发挥了中流砥柱的作用。(2 分)

选择:飞虎队纪念馆和戴安澜烈士墓

论题:中国人民抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分(2 分)

论据1. 1931 年九一八事变后,中国人民就开始了抗击日本法西斯的战争,1937年卢沟桥事变,日本全面侵华。

论据2.1945年日本无条件投降,随后在南京签订投降书,中国抗日战争结束时间最晚,持续14年抗日战争结束。成为世界反法西斯战争重要组成部分,为世界发法西斯战争胜利作出重要贡献。

史实+论点

宛平城、卢沟桥和中国战区侵华日军投降签字仪式旧址

论据3.中国战场牵制大量日军,避免欧洲战场双线作战,中国远征军入缅甸作战,支援其余战场

选择:飞虎队纪念馆和戴安澜烈士墓

论题:中国人民抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分(2 分,

阐述:早在 1931 年九一八事变后,中国人民就开始了抗击日本法西斯的战争,打响了世界人民反法西斯战争的第一枪。在长达十四年的艰苦卓绝的抗日战争中,中国军队和中国人民做出了巨大牺牲,中国战场拖住了日本法西斯的主要兵力,延迟了太平洋战争爆发的时间。中国人民的抗日战争也得到了其他反法西斯国家和人民的支援和帮助,美国派遣志愿援华航空队——飞虎队赴华参战。太平洋战争爆发后,中国的抗日战争与美、英在太平洋战场对日作战密切地联系起来,中国战场不仅协助和配合了盟军作战,给予盟军以战略上和资源、情报上的重大支持,而且还派遣中国远征军赴缅甸救援在日军追击下仓皇撤退的英军,战绩名扬海外。戴安澜将军更是血洒疆场,为世界人民反法西斯战争胜利献出了宝贵生命。(8 分)

综上所述,中国人民的抗日战争不仅是中国历史上的伟大篇章,也是世界反法西斯战争不可或缺的一部分。(2 分)

选择:瓦窑堡革命旧址和西安事变纪念馆

论题:中国共产党积极推动抗日民族统一战线的形成(2 分)

阐述:

综上所述:

抗日民族统一战线的建立:

全面抗战(1937-1945)

过程 内容

中共 首倡

初步 形成

蒋表态

确定路线

军队 改编

正式 建立

1935年8月1日,中共发表“八一宣言”,号召停止内战,一致对外;

12月召开瓦窑堡会议,确定建立抗日民族统一战线方针;

1936年,西安事变和平解决,标志着十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成;

1937年7月17日,蒋介石第二次庐山谈话,表示准备抗战;

1937年8月,中共洛川会议,确立依靠人民群众的全面抗战路线;

1937年9月22日,国民党公布了中共提交的国共合作宣言,蒋介石发表承认中共合法地位的谈话,国共第二次合作实现,抗日民族统一战线正式建立。

不抵抗→准备抵抗

1937年8月,两党协议,将红军主力改编为八路军,南方八省红军游击队改编为新四军;

1931 1935 1937 1938 1944 1945

反蒋抗日

逼蒋抗日

联蒋抗日

局部抗战

全面抗战

选择:瓦窑堡革命旧址和西安事变纪念馆

论题:中国共产党积极推动抗日民族统一战线的形成(2 分

阐述: 1931年九一八事变后,日本帝国主义加紧侵华,中华民族面临空前危机。在这一历史关头,中国共产党以民族大义为重,积极推动抗日民族统一战线的形成,为全民族抗战局面的开创作出了重要贡献。瓦窑堡会议和西安事变是这一历史进程中的两个关键节点。1935年12月,中共中央在陕北瓦窑堡召开政治局扩大会议,确立了建立抗日民族统一战线的策略方针。为抗日民族统一战线的形成奠定了思想基础。1936年12月12日,张学良、杨虎城发动西安事变,兵谏蒋介石。中国共产党从民族大义出发,主张和平解决西安事变,推动蒋介石停止内战、一致抗日。经过多方努力,西安事变最终和平解决,蒋介石被迫接受停止内战、联共抗日等条件。推动全民族抗战的形成。

综上所述,中国共产党通过瓦窑堡会议确立了抗日民族统一战线的方针,并通过促成西安事变的和平解决,推动了全民族抗战局面的形成。这一历史进程充分展现了中国共产党以民族大义为重、团结御侮的政治担当。

选择:忻口战役遗址和平型关大捷遗址

论题:国共两党共赴国难,英勇抗敌(2 分,只写论题或纪念设施、遗址不得分)

阐述:(略)

史实+论点

选择:十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园和喜峰口长城抗战遗址

论题:国民党爱国官兵以实际行动冲破“攘外必先安内”反动政策(2 分,只写论题或纪念设施、遗址不

得分)

抗日战争主题

抗日战争主题

1.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料:人类迁徙与多元文化的形成紧密相关,对世界历史发展影响深远。

表6

迁徙族群 时间范围 主要影响区域及文化影响

印欧人 公元前2000—前1000年 欧洲,影响语言体系形成,如希腊语、拉丁语;印度,带来吠陀文化,形成种姓制度

阿拉伯人 7—8世纪 中东、北非、伊比利亚半岛,传播伊斯兰教,促进文化融合,如《一千零一夜》

欧洲人 15世纪末起 美洲,欧洲文化与当地文化融合,北美洲形成独特音乐风格,中南美洲宗教文化融合

华人 19世纪中叶起 东南亚、北美洲等,传播中华文化,在东南亚影响商业文化,在北美洲形成唐人街文化

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

根据材料并结合所学知识,选取某一族群的迁徙,拟定论题,进行阐释。(要求:论题明确,论证充分,逻辑严谨,表述清晰)

示例1:选取欧洲人的迁徙

论题:近代欧洲人的迁徙促使美洲多元文化的形成。

阐释:15世纪末起,大量欧洲人迁徙至美洲。在北美,英国等欧洲国家的移民建立起以欧洲政治制度为蓝本的殖民地体系,使英语成为主要语言,传播了欧洲的文化、教育和生活方式。同时,非洲黑奴被贩卖到北美地区,带来了非洲的音乐、舞蹈、宗教等文化元素,与欧洲文化、印第安文化相互影响,形成了独特的音乐风格,如爵士乐,它融合了非洲音乐的节奏、欧洲音乐的和声等特点。在中南美洲,西班牙文化、葡萄牙文化占据主导地位,与印第安文化深度融合,并且在宗教方面,本土宗教信仰与天主教结合的现象出现了,如玛雅文化与天主教融合后,在宗教仪式和建筑风格上都有体现。在艺术领域,诞生了融合多种风格的建筑,如墨西哥的一些教堂建筑融合了西班牙巴洛克风格与印第安本土特色。

总之,欧洲人的迁徙使美洲成为多元文化的汇聚地,极大地丰富了美洲的文化内涵。

同课章节目录