2025年高考历史百题挑选过关练-中国现代史(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年高考历史百题挑选过关练-中国现代史(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 213.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-25 19:00:32 | ||

图片预览

文档简介

2025年高考历史百题挑选过关练-中国现代史

一、单选题:本大题共20小题,共60分。

1.1956年,陈云指出,现在从大城市到小集镇大部分都管得太死,他主张除粮食、布匹等重要物资和一些热销货继续统购外,其余可以自由选购。这一主张意在( )

A. 反思三大改造的急躁冒进 B. 推动新民主主义革命的完成

C. 探索社会主义建设的道路 D. 强调经济建设要为民生服务

2.无论是早期的北洋政府还是后来的南京国民政府,都对公务员的抚恤作出了立法规定,并作出了有利于公务员队伍的制度性安排。但这一时期公务员福利制度贯彻落实并不到位。这主要是因为( )

A. 缺少稳定的环境 B. 经济发展的滞后 C. 内忧外患的局面 D. 法制建设的滞后

3.1956年,毛泽东在中共八大上宣布,“亚洲、非洲和拉丁美洲各国的民族独立解放运动……我们都必须给以积极的支持”。1961年,中国政府致电祝贺第一届不结盟国家首脑会议召开。20世纪80年代,中国积极参加或支持77国集团会议。这表明中国( )

A. 主导构建国际政治经济新秩序 B. 外交政策服务于国内政治

C. 始终站在广大发展中国家一边 D. 适时调整外交战略的重心

4.下图是创作于1956年的宣传画《报喜》。对此解读正确的是( )

A. 人民民主政权得到有效巩固 B. 社会主义工业化基本实现

C. 社会主义经济制度基本确立 D. 人民公社体制迅速发展

5.1950年7月,新中国政务院公布的《税政实施要则》中,列举了有关个人所得税的税种,但并未开征。1980年,《中华人民共和国个人所得税法》颁布,我国个税制度开始建立。此后,个税法紧跟时代需求,到2018年,历经七次了修缮。造成这一变化的主要原因是( )

A. 经济体制改革的推进 B. 经济发展水平的滞后

C. 国民人均收入的减少 D. 国家税收政策的调整

6.据下表可知,新时代的中国( )

时间(2018年) 名称 主旋律 主旨演讲

4月8日—11日 博鳌亚洲论坛2018年年会 改革开放 《开放共创繁荣 创新引领未来》

6月9日—10日 上海合作组织青岛峰会 弘扬“上海精神” 《弘扬“上海精神” 构建命运共同体》

9月3日—4日 中非合作论坛北京峰会 “一带一路” 《携手共命运 同心促发展》

11月5日—10日 中国国际进口博览会 市场开放 《共建创新包容的开放型世界经济》

A. 已经步入世界外交舞台 B. 重点发展与周边国家的睦邻关系

C. 彰显负责任的大国担当 D. 积极参与联合国为中心外交活动

7.1960年7月,李富春同志在研究1961年国民经济计划时,提出要以“调整、巩固、提高”为基本精神。8月底,周恩来总理采纳了这一建议,提出在“调整、巩固”后面加上“充实”二字。1961年1月,中共八届九中全会正式通过这一方针。强调“充实”意味着国家()

A. 改善企业管理以提高产品的质量 B. 开始调整国民经济各部门的比例

C. 压缩基本战线规模以充实轻工业 D. 充实“大跃进”取得的经济建设成果

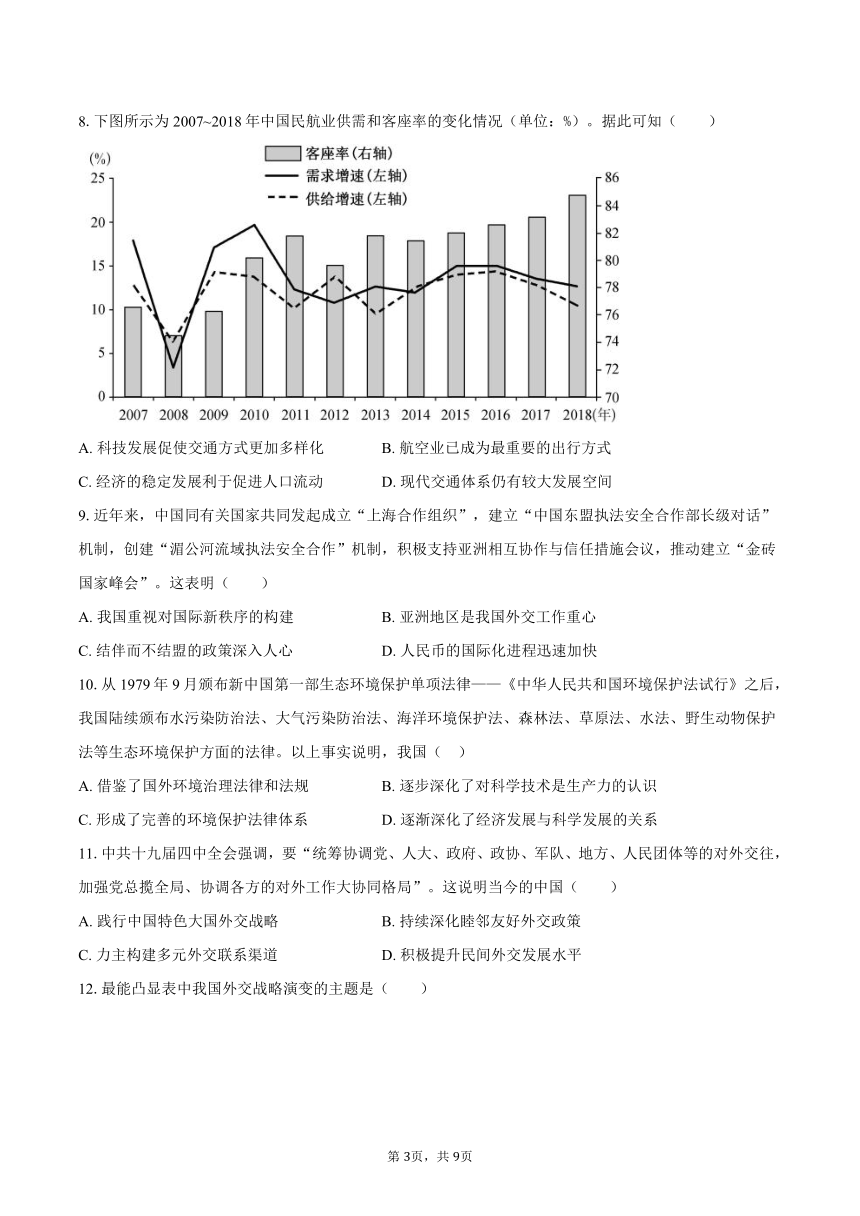

8.下图所示为2007~2018年中国民航业供需和客座率的变化情况(单位:%)。据此可知( )

A. 科技发展促使交通方式更加多样化 B. 航空业已成为最重要的出行方式

C. 经济的稳定发展利于促进人口流动 D. 现代交通体系仍有较大发展空间

9.近年来,中国同有关国家共同发起成立“上海合作组织”,建立“中国东盟执法安全合作部长级对话”机制,创建“湄公河流域执法安全合作”机制,积极支持亚洲相互协作与信任措施会议,推动建立“金砖国家峰会”。这表明( )

A. 我国重视对国际新秩序的构建 B. 亚洲地区是我国外交工作重心

C. 结伴而不结盟的政策深入人心 D. 人民币的国际化进程迅速加快

10.从1979年9月颁布新中国第一部生态环境保护单项法律——《中华人民共和国环境保护法试行》之后,我国陆续颁布水污染防治法、大气污染防治法、海洋环境保护法、森林法、草原法、水法、野生动物保护法等生态环境保护方面的法律。以上事实说明,我国( )

A. 借鉴了国外环境治理法律和法规 B. 逐步深化了对科学技术是生产力的认识

C. 形成了完善的环境保护法律体系 D. 逐渐深化了经济发展与科学发展的关系

11.中共十九届四中全会强调,要“统筹协调党、人大、政府、政协、军队、地方、人民团体等的对外交往,加强党总揽全局、协调各方的对外工作大协同格局”。这说明当今的中国( )

A. 践行中国特色大国外交战略 B. 持续深化睦邻友好外交政策

C. 力主构建多元外交联系渠道 D. 积极提升民间外交发展水平

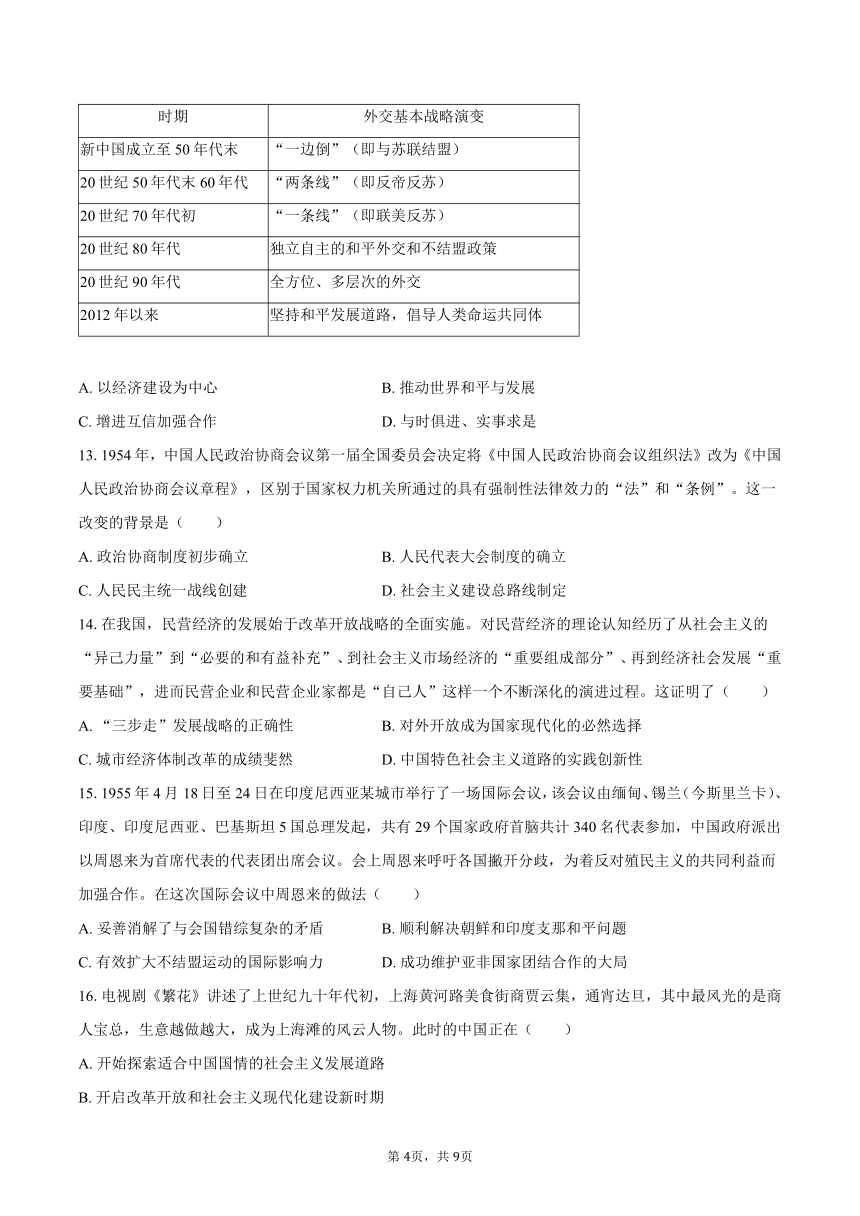

12.最能凸显表中我国外交战略演变的主题是( )

时期 外交基本战略演变

新中国成立至50年代末 “一边倒”(即与苏联结盟)

20世纪50年代末60年代 “两条线”(即反帝反苏)

20世纪70年代初 “一条线”(即联美反苏)

20世纪80年代 独立自主的和平外交和不结盟政策

20世纪90年代 全方位、多层次的外交

2012年以来 坚持和平发展道路,倡导人类命运共同体

A. 以经济建设为中心 B. 推动世界和平与发展

C. 增进互信加强合作 D. 与时俱进、实事求是

13.1954年,中国人民政治协商会议第一届全国委员会决定将《中国人民政治协商会议组织法》改为《中国人民政治协商会议章程》,区别于国家权力机关所通过的具有强制性法律效力的“法”和“条例”。这一改变的背景是( )

A. 政治协商制度初步确立 B. 人民代表大会制度的确立

C. 人民民主统一战线创建 D. 社会主义建设总路线制定

14.在我国,民营经济的发展始于改革开放战略的全面实施。对民营经济的理论认知经历了从社会主义的“异己力量”到“必要的和有益补充”、到社会主义市场经济的“重要组成部分”、再到经济社会发展“重要基础”,进而民营企业和民营企业家都是“自己人”这样一个不断深化的演进过程。这证明了( )

A. “三步走”发展战略的正确性 B. 对外开放成为国家现代化的必然选择

C. 城市经济体制改革的成绩斐然 D. 中国特色社会主义道路的实践创新性

15.1955年4月18日至24日在印度尼西亚某城市举行了一场国际会议,该会议由缅甸、锡兰(今斯里兰卡)、印度、印度尼西亚、巴基斯坦5国总理发起,共有29个国家政府首脑共计340名代表参加,中国政府派出以周恩来为首席代表的代表团出席会议。会上周恩来呼吁各国撇开分歧,为着反对殖民主义的共同利益而加强合作。在这次国际会议中周恩来的做法( )

A. 妥善消解了与会国错综复杂的矛盾 B. 顺利解决朝鲜和印度支那和平问题

C. 有效扩大不结盟运动的国际影响力 D. 成功维护亚非国家团结合作的大局

16.电视剧《繁花》讲述了上世纪九十年代初,上海黄河路美食街商贾云集,通宵达旦,其中最风光的是商人宝总,生意越做越大,成为上海滩的风云人物。此时的中国正在( )

A. 开始探索适合中国国情的社会主义发展道路

B. 开启改革开放和社会主义现代化建设新时期

C. 逐步建立中国特色的社会主义市场经济体制

D. 实施“引进来”和“走出去”相结合的战略

17.实现了新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期的会议是( )

A. 中共十八届五中全会 B. 中共十九届六中全会

C. 中共十一届六中全会 D. 中共十一届三中全会

18.《红旗》杂志是党中央的理论刊物,但在真理标准讨论中,《红旗》一直保持沉默,直至1978年年底第12期才发表谭震林回忆井冈山斗争的文章,谈到“凡是实践证明是正确的,就要敢于坚持,凡是实践证明是错误的,就要敢于纠正。”这反映了( )

A. 传统势力强大阻碍中国社会的发展进步 B. 《红旗》对时局的变化谨慎乐观的态度

C. 破除“左”倾错误思想束缚的过程艰难 D. 《红旗》坚定地捍卫毛泽东思想的立场

19.据统计,1972年,我国工农业总产值达到3635亿元,比1971年增长4.5%。其中,工业总产值比1971年增长6.7%。1973年国民经济各项主要指标超额完成,工农业总产值达3968亿元,比1972年增长9.2%。对此理解正确的是()

A. “文化大革命”并没有阻遏经济的发展 B. 这与周恩来恢复调整国民经济有关

C. “文化大革命”期间经济保持快速增长 D. 这是邓小平推行全面整顿的结果

20.随着解放战争的胜利推进,中国共产党将新解放城市的官僚资本予以没收,并将其改造为国营经济;还及时对国营企业进行民主改革和生产改革,到1952年,国营经济在国民经济中的领导地位确立。这些变化说明( )

A. 社会主义改造的条件逐步奠定 B. 计划经济体制已初步建立

C. 新民主主义经济逐步走向消亡 D. 国民经济的区域布局改善

二、材料解析题:本大题共3小题,共40分。

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一计划经济体制在建国初期为迅速恢复和发展国民经济作出了重要贡献。 1949-1952年间,全民所有制经济成分由26.2%上升到41.5%,集体经济成分由0.5%上升到3.3%,私营经济由48.7%下降到30.6%,个体经济则从23%下降到20.6%。到1976年,工业产值达到3158亿元,比1956年增长172.6%;石油产量达到8716万吨,比1956年增长6.7倍。全国1/3的耕地实现机械耕种,农业载重汽车拥有量增长3.3倍,1976年比1966年粮食产量增长47%,达到2.86亿吨。到1976年,全国兴修了多条运输干线,改变了铁路尤其是南北地区长期交通梗阻的落后状况。……但随着国民经济的发展,这种经济体制自身的弊端逐渐显现出来,阻碍了经济的正常运行。

——摘编自景晓锋《中国社会主义市场经济体制的建立与完善》

材料二毋庸置疑,市场经济与社会主义制度结合,市场经济能够形成巨大的生产力,是迄今为止能够优化资源配置的经济形式。虽然市场经济会出现市场失灵等现象,但社会主义在运用市场经济发展生产力的同时,能够最大限度地通过制度的优越性把市场经济的负面影响减少到最低程度,社会主义制度的本质规定也能够使我们防范和遏制经济危机的发生。这说明社会主义制度优势能够有力地纠正、抑制市场经济中所固有的弊端,促进社会主义市场经济运行的良性循环,保证中国的市场经济建设按社会主义的发展方向前进。

——摘编自栾文莲《中国社会主义市场经济体制的优势》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括中国实行计划经济体制取得的成就,并指出其存在的弊端。

(2) 根据材料二并结合所学知识,简析中国社会主义市场经济体制的优势。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料:作为旧社会的象征,保甲制度在新政权得以稳定之后必须清除。于是,新中国成立后,在一些城市自发形成的一些基层管理组织,如清洁卫生委员会、福利委员会、冬防委员会等。但也造成多头指挥、组织混乱等现象。为此,党和政府制定了一系列的法规条例,也成立了一些城市管理组织。1954年,党和政府颁布了《城市街道办事处组织条例》和《城市居民委员会条例》,这两个条例是基层管理的法律依据。全国城市基层组织统一后,设立了街道办事处和居民委员会,城市街居制即城市街道办事处和居民委员会制度也随之建立。

街道办事处为市政府或市辖区政府的派出机构。居民委员会的性质为“群众自治组织”,实质上是街道办事处的组织延伸。条例还对居委会的组织架构作了规定:“居民委员会设委员七人至十七人,由居民小组各选委员一人组成;并且由委员互推主任一人、副主任一人至三人。”到1956年,居委会在全国绝大多数城市建立起来了。在街居制的组织下,兴办了较多福利性质的居办经济和各类服务组织,在单位制各类社会保障和服务的基础上,辅助治理了辖区范围内的治安、公共卫生、公共安全等问题。

——摘编自肖洒《新中国成立初期社会建设研究( 1949—1956)》

(1) 根据材料并结合所学知识,概括新中国成立初期街居制在全国建立的背景。

(2) 根据材料并结合所学知识,分析新中国成立初期街居制建立的积极作用。

23.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国近代社会风气导致了服饰天翻地覆的改变。晚清时期,洋布在城镇中流行开来,后来,一般民众甚至下层百姓的服饰也在发生变化。戊戌变法时期,康有为上书光绪帝,“今则万国交通,一切趋于尚同,而吾以一国衣服独异”,“诚非所宜”。作为反清革命领袖,孙中山深谙改革服装的政治象征意义,也将易服视为革命性的标志,亲自致力于新服装的创制。20世纪二三十年代,中国的服装更是五花八门,有人穿西服,有人穿粗布大衫,学生装在青年成为文化教养的象征,而仿照欧洲风格的裙子也流行于大城市中。妇女穿洋装、烫短发,高领旗袍搭配红鞋子,甚至出现模仿男子的装扮。1929年,国民政府制定《制服条例》,将旗袍确立为现代中国女性的“国服”。这个时期的服饰变化,在今天的服饰上依然能够找到印迹。

——据王笛《碌碌有为:微观历史视野下的中国社会与民众》等

材料二 20世纪五六十年代,“列宁服”在我国流行开来。摒弃了缎面,与工农服装风格更为接近的花布棉袄,成为中国女性最普遍的冬装。值得关注的是,此时尽量避免欧美军服的影响,而偏向于苏联军服风格的中国人民解放军军服,成为深受中国人民欢迎的“民服”。这一时期,衣服以蓝、灰两色为主,少数是褐、黑色。20世纪80年代以来,美国的喇叭裤和墨镜等服饰在中国流行,牛仔裤、T恤衫、拼色夹克、花格衬衣、直筒裤、弹力裤、七分裤、百褶裙、旗袍裙等服装,几乎每个月都有不同流行款式。巴黎最新的时装很快就能在中国的街头巷尾看到。20世纪末,国际时装界青睐起东方风格,东方的典雅与恬静、纯朴与神秘成为全球性的时尚元素,华服已然成为海内外华人自豪的象征。

——摘编自华梅《中国服饰(中文版)》

(1)根据材料一,概括中国近代服饰演变的特点,结合所学知识说明近代服饰所承载的历史价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与20世纪五六十年代相比,80年代以来中国服饰的不同,并简析产生不同的原因。

1.【答案】C

2.【答案】B

3.【答案】C

4.【答案】C

5.【答案】A

6.【答案】C

7.【答案】C

8.【答案】C

9.【答案】A

10.【答案】D

11.【答案】C

12.【答案】D

13.【答案】B

14.【答案】D

15.【答案】D

16.【答案】C

17.【答案】D

18.【答案】C

19.【答案】B

20.【答案】A

21.【答案】【小题1】成就:确立了国有经济的领导地位;建立了独立的国民经济工业体系;农业生产条件得到改善,粮食产量有所增长;推动了交通运输业的发展。

弊端:不利于发挥广大人民群众的积极性、主动性和创造性;不利于协调社会主义经济中的各种利益矛盾;不利于各种生产要素的合理配置和有效运用;不利于适应复杂多变的社会需要,使经济失去活力。

【小题2】促进生产力的迅速发展;优化资源配置方式;充分发挥社会主义制度的优势;体现市场经济的效率优势;能够对经济进行宏观调控、管理与不断完善。

22.【答案】【小题1】背景:新生人民政权得到巩固;需要对保甲制进行清除;党和国家工作重心的转移;城市自发形成了一些基层管理组织;相关法律条例的制定与实施;基层民主的贯彻。

【小题2】积极作用:推动人民群众当家作主实现;改善了城市居民生活;促进城市治理的进步;密切了中国共产党与人民群众的联系;推动了社会主义改造和建设事业的发展。

23.【答案】(1)特点:变化具有广泛性;传统与现代并存;中西合璧;凸显个性解放;受政治和社会运动影响。价值:中华传统文化的重要组成部分;见证了近代中西文明的碰撞与交流;折射出近代中国社会的变迁;是研究中国近代历史发展的重要史料。

(2)不同:色彩丰富;款式多样;追求时尚;走向世界。原因:改革开放,社会经济发展;中国综合国力增强,国际地位提升;国际环境变化,经济全球化发展;人民生活水平改善,民族自信心增强。

第1页,共1页

一、单选题:本大题共20小题,共60分。

1.1956年,陈云指出,现在从大城市到小集镇大部分都管得太死,他主张除粮食、布匹等重要物资和一些热销货继续统购外,其余可以自由选购。这一主张意在( )

A. 反思三大改造的急躁冒进 B. 推动新民主主义革命的完成

C. 探索社会主义建设的道路 D. 强调经济建设要为民生服务

2.无论是早期的北洋政府还是后来的南京国民政府,都对公务员的抚恤作出了立法规定,并作出了有利于公务员队伍的制度性安排。但这一时期公务员福利制度贯彻落实并不到位。这主要是因为( )

A. 缺少稳定的环境 B. 经济发展的滞后 C. 内忧外患的局面 D. 法制建设的滞后

3.1956年,毛泽东在中共八大上宣布,“亚洲、非洲和拉丁美洲各国的民族独立解放运动……我们都必须给以积极的支持”。1961年,中国政府致电祝贺第一届不结盟国家首脑会议召开。20世纪80年代,中国积极参加或支持77国集团会议。这表明中国( )

A. 主导构建国际政治经济新秩序 B. 外交政策服务于国内政治

C. 始终站在广大发展中国家一边 D. 适时调整外交战略的重心

4.下图是创作于1956年的宣传画《报喜》。对此解读正确的是( )

A. 人民民主政权得到有效巩固 B. 社会主义工业化基本实现

C. 社会主义经济制度基本确立 D. 人民公社体制迅速发展

5.1950年7月,新中国政务院公布的《税政实施要则》中,列举了有关个人所得税的税种,但并未开征。1980年,《中华人民共和国个人所得税法》颁布,我国个税制度开始建立。此后,个税法紧跟时代需求,到2018年,历经七次了修缮。造成这一变化的主要原因是( )

A. 经济体制改革的推进 B. 经济发展水平的滞后

C. 国民人均收入的减少 D. 国家税收政策的调整

6.据下表可知,新时代的中国( )

时间(2018年) 名称 主旋律 主旨演讲

4月8日—11日 博鳌亚洲论坛2018年年会 改革开放 《开放共创繁荣 创新引领未来》

6月9日—10日 上海合作组织青岛峰会 弘扬“上海精神” 《弘扬“上海精神” 构建命运共同体》

9月3日—4日 中非合作论坛北京峰会 “一带一路” 《携手共命运 同心促发展》

11月5日—10日 中国国际进口博览会 市场开放 《共建创新包容的开放型世界经济》

A. 已经步入世界外交舞台 B. 重点发展与周边国家的睦邻关系

C. 彰显负责任的大国担当 D. 积极参与联合国为中心外交活动

7.1960年7月,李富春同志在研究1961年国民经济计划时,提出要以“调整、巩固、提高”为基本精神。8月底,周恩来总理采纳了这一建议,提出在“调整、巩固”后面加上“充实”二字。1961年1月,中共八届九中全会正式通过这一方针。强调“充实”意味着国家()

A. 改善企业管理以提高产品的质量 B. 开始调整国民经济各部门的比例

C. 压缩基本战线规模以充实轻工业 D. 充实“大跃进”取得的经济建设成果

8.下图所示为2007~2018年中国民航业供需和客座率的变化情况(单位:%)。据此可知( )

A. 科技发展促使交通方式更加多样化 B. 航空业已成为最重要的出行方式

C. 经济的稳定发展利于促进人口流动 D. 现代交通体系仍有较大发展空间

9.近年来,中国同有关国家共同发起成立“上海合作组织”,建立“中国东盟执法安全合作部长级对话”机制,创建“湄公河流域执法安全合作”机制,积极支持亚洲相互协作与信任措施会议,推动建立“金砖国家峰会”。这表明( )

A. 我国重视对国际新秩序的构建 B. 亚洲地区是我国外交工作重心

C. 结伴而不结盟的政策深入人心 D. 人民币的国际化进程迅速加快

10.从1979年9月颁布新中国第一部生态环境保护单项法律——《中华人民共和国环境保护法试行》之后,我国陆续颁布水污染防治法、大气污染防治法、海洋环境保护法、森林法、草原法、水法、野生动物保护法等生态环境保护方面的法律。以上事实说明,我国( )

A. 借鉴了国外环境治理法律和法规 B. 逐步深化了对科学技术是生产力的认识

C. 形成了完善的环境保护法律体系 D. 逐渐深化了经济发展与科学发展的关系

11.中共十九届四中全会强调,要“统筹协调党、人大、政府、政协、军队、地方、人民团体等的对外交往,加强党总揽全局、协调各方的对外工作大协同格局”。这说明当今的中国( )

A. 践行中国特色大国外交战略 B. 持续深化睦邻友好外交政策

C. 力主构建多元外交联系渠道 D. 积极提升民间外交发展水平

12.最能凸显表中我国外交战略演变的主题是( )

时期 外交基本战略演变

新中国成立至50年代末 “一边倒”(即与苏联结盟)

20世纪50年代末60年代 “两条线”(即反帝反苏)

20世纪70年代初 “一条线”(即联美反苏)

20世纪80年代 独立自主的和平外交和不结盟政策

20世纪90年代 全方位、多层次的外交

2012年以来 坚持和平发展道路,倡导人类命运共同体

A. 以经济建设为中心 B. 推动世界和平与发展

C. 增进互信加强合作 D. 与时俱进、实事求是

13.1954年,中国人民政治协商会议第一届全国委员会决定将《中国人民政治协商会议组织法》改为《中国人民政治协商会议章程》,区别于国家权力机关所通过的具有强制性法律效力的“法”和“条例”。这一改变的背景是( )

A. 政治协商制度初步确立 B. 人民代表大会制度的确立

C. 人民民主统一战线创建 D. 社会主义建设总路线制定

14.在我国,民营经济的发展始于改革开放战略的全面实施。对民营经济的理论认知经历了从社会主义的“异己力量”到“必要的和有益补充”、到社会主义市场经济的“重要组成部分”、再到经济社会发展“重要基础”,进而民营企业和民营企业家都是“自己人”这样一个不断深化的演进过程。这证明了( )

A. “三步走”发展战略的正确性 B. 对外开放成为国家现代化的必然选择

C. 城市经济体制改革的成绩斐然 D. 中国特色社会主义道路的实践创新性

15.1955年4月18日至24日在印度尼西亚某城市举行了一场国际会议,该会议由缅甸、锡兰(今斯里兰卡)、印度、印度尼西亚、巴基斯坦5国总理发起,共有29个国家政府首脑共计340名代表参加,中国政府派出以周恩来为首席代表的代表团出席会议。会上周恩来呼吁各国撇开分歧,为着反对殖民主义的共同利益而加强合作。在这次国际会议中周恩来的做法( )

A. 妥善消解了与会国错综复杂的矛盾 B. 顺利解决朝鲜和印度支那和平问题

C. 有效扩大不结盟运动的国际影响力 D. 成功维护亚非国家团结合作的大局

16.电视剧《繁花》讲述了上世纪九十年代初,上海黄河路美食街商贾云集,通宵达旦,其中最风光的是商人宝总,生意越做越大,成为上海滩的风云人物。此时的中国正在( )

A. 开始探索适合中国国情的社会主义发展道路

B. 开启改革开放和社会主义现代化建设新时期

C. 逐步建立中国特色的社会主义市场经济体制

D. 实施“引进来”和“走出去”相结合的战略

17.实现了新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期的会议是( )

A. 中共十八届五中全会 B. 中共十九届六中全会

C. 中共十一届六中全会 D. 中共十一届三中全会

18.《红旗》杂志是党中央的理论刊物,但在真理标准讨论中,《红旗》一直保持沉默,直至1978年年底第12期才发表谭震林回忆井冈山斗争的文章,谈到“凡是实践证明是正确的,就要敢于坚持,凡是实践证明是错误的,就要敢于纠正。”这反映了( )

A. 传统势力强大阻碍中国社会的发展进步 B. 《红旗》对时局的变化谨慎乐观的态度

C. 破除“左”倾错误思想束缚的过程艰难 D. 《红旗》坚定地捍卫毛泽东思想的立场

19.据统计,1972年,我国工农业总产值达到3635亿元,比1971年增长4.5%。其中,工业总产值比1971年增长6.7%。1973年国民经济各项主要指标超额完成,工农业总产值达3968亿元,比1972年增长9.2%。对此理解正确的是()

A. “文化大革命”并没有阻遏经济的发展 B. 这与周恩来恢复调整国民经济有关

C. “文化大革命”期间经济保持快速增长 D. 这是邓小平推行全面整顿的结果

20.随着解放战争的胜利推进,中国共产党将新解放城市的官僚资本予以没收,并将其改造为国营经济;还及时对国营企业进行民主改革和生产改革,到1952年,国营经济在国民经济中的领导地位确立。这些变化说明( )

A. 社会主义改造的条件逐步奠定 B. 计划经济体制已初步建立

C. 新民主主义经济逐步走向消亡 D. 国民经济的区域布局改善

二、材料解析题:本大题共3小题,共40分。

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一计划经济体制在建国初期为迅速恢复和发展国民经济作出了重要贡献。 1949-1952年间,全民所有制经济成分由26.2%上升到41.5%,集体经济成分由0.5%上升到3.3%,私营经济由48.7%下降到30.6%,个体经济则从23%下降到20.6%。到1976年,工业产值达到3158亿元,比1956年增长172.6%;石油产量达到8716万吨,比1956年增长6.7倍。全国1/3的耕地实现机械耕种,农业载重汽车拥有量增长3.3倍,1976年比1966年粮食产量增长47%,达到2.86亿吨。到1976年,全国兴修了多条运输干线,改变了铁路尤其是南北地区长期交通梗阻的落后状况。……但随着国民经济的发展,这种经济体制自身的弊端逐渐显现出来,阻碍了经济的正常运行。

——摘编自景晓锋《中国社会主义市场经济体制的建立与完善》

材料二毋庸置疑,市场经济与社会主义制度结合,市场经济能够形成巨大的生产力,是迄今为止能够优化资源配置的经济形式。虽然市场经济会出现市场失灵等现象,但社会主义在运用市场经济发展生产力的同时,能够最大限度地通过制度的优越性把市场经济的负面影响减少到最低程度,社会主义制度的本质规定也能够使我们防范和遏制经济危机的发生。这说明社会主义制度优势能够有力地纠正、抑制市场经济中所固有的弊端,促进社会主义市场经济运行的良性循环,保证中国的市场经济建设按社会主义的发展方向前进。

——摘编自栾文莲《中国社会主义市场经济体制的优势》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括中国实行计划经济体制取得的成就,并指出其存在的弊端。

(2) 根据材料二并结合所学知识,简析中国社会主义市场经济体制的优势。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料:作为旧社会的象征,保甲制度在新政权得以稳定之后必须清除。于是,新中国成立后,在一些城市自发形成的一些基层管理组织,如清洁卫生委员会、福利委员会、冬防委员会等。但也造成多头指挥、组织混乱等现象。为此,党和政府制定了一系列的法规条例,也成立了一些城市管理组织。1954年,党和政府颁布了《城市街道办事处组织条例》和《城市居民委员会条例》,这两个条例是基层管理的法律依据。全国城市基层组织统一后,设立了街道办事处和居民委员会,城市街居制即城市街道办事处和居民委员会制度也随之建立。

街道办事处为市政府或市辖区政府的派出机构。居民委员会的性质为“群众自治组织”,实质上是街道办事处的组织延伸。条例还对居委会的组织架构作了规定:“居民委员会设委员七人至十七人,由居民小组各选委员一人组成;并且由委员互推主任一人、副主任一人至三人。”到1956年,居委会在全国绝大多数城市建立起来了。在街居制的组织下,兴办了较多福利性质的居办经济和各类服务组织,在单位制各类社会保障和服务的基础上,辅助治理了辖区范围内的治安、公共卫生、公共安全等问题。

——摘编自肖洒《新中国成立初期社会建设研究( 1949—1956)》

(1) 根据材料并结合所学知识,概括新中国成立初期街居制在全国建立的背景。

(2) 根据材料并结合所学知识,分析新中国成立初期街居制建立的积极作用。

23.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国近代社会风气导致了服饰天翻地覆的改变。晚清时期,洋布在城镇中流行开来,后来,一般民众甚至下层百姓的服饰也在发生变化。戊戌变法时期,康有为上书光绪帝,“今则万国交通,一切趋于尚同,而吾以一国衣服独异”,“诚非所宜”。作为反清革命领袖,孙中山深谙改革服装的政治象征意义,也将易服视为革命性的标志,亲自致力于新服装的创制。20世纪二三十年代,中国的服装更是五花八门,有人穿西服,有人穿粗布大衫,学生装在青年成为文化教养的象征,而仿照欧洲风格的裙子也流行于大城市中。妇女穿洋装、烫短发,高领旗袍搭配红鞋子,甚至出现模仿男子的装扮。1929年,国民政府制定《制服条例》,将旗袍确立为现代中国女性的“国服”。这个时期的服饰变化,在今天的服饰上依然能够找到印迹。

——据王笛《碌碌有为:微观历史视野下的中国社会与民众》等

材料二 20世纪五六十年代,“列宁服”在我国流行开来。摒弃了缎面,与工农服装风格更为接近的花布棉袄,成为中国女性最普遍的冬装。值得关注的是,此时尽量避免欧美军服的影响,而偏向于苏联军服风格的中国人民解放军军服,成为深受中国人民欢迎的“民服”。这一时期,衣服以蓝、灰两色为主,少数是褐、黑色。20世纪80年代以来,美国的喇叭裤和墨镜等服饰在中国流行,牛仔裤、T恤衫、拼色夹克、花格衬衣、直筒裤、弹力裤、七分裤、百褶裙、旗袍裙等服装,几乎每个月都有不同流行款式。巴黎最新的时装很快就能在中国的街头巷尾看到。20世纪末,国际时装界青睐起东方风格,东方的典雅与恬静、纯朴与神秘成为全球性的时尚元素,华服已然成为海内外华人自豪的象征。

——摘编自华梅《中国服饰(中文版)》

(1)根据材料一,概括中国近代服饰演变的特点,结合所学知识说明近代服饰所承载的历史价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与20世纪五六十年代相比,80年代以来中国服饰的不同,并简析产生不同的原因。

1.【答案】C

2.【答案】B

3.【答案】C

4.【答案】C

5.【答案】A

6.【答案】C

7.【答案】C

8.【答案】C

9.【答案】A

10.【答案】D

11.【答案】C

12.【答案】D

13.【答案】B

14.【答案】D

15.【答案】D

16.【答案】C

17.【答案】D

18.【答案】C

19.【答案】B

20.【答案】A

21.【答案】【小题1】成就:确立了国有经济的领导地位;建立了独立的国民经济工业体系;农业生产条件得到改善,粮食产量有所增长;推动了交通运输业的发展。

弊端:不利于发挥广大人民群众的积极性、主动性和创造性;不利于协调社会主义经济中的各种利益矛盾;不利于各种生产要素的合理配置和有效运用;不利于适应复杂多变的社会需要,使经济失去活力。

【小题2】促进生产力的迅速发展;优化资源配置方式;充分发挥社会主义制度的优势;体现市场经济的效率优势;能够对经济进行宏观调控、管理与不断完善。

22.【答案】【小题1】背景:新生人民政权得到巩固;需要对保甲制进行清除;党和国家工作重心的转移;城市自发形成了一些基层管理组织;相关法律条例的制定与实施;基层民主的贯彻。

【小题2】积极作用:推动人民群众当家作主实现;改善了城市居民生活;促进城市治理的进步;密切了中国共产党与人民群众的联系;推动了社会主义改造和建设事业的发展。

23.【答案】(1)特点:变化具有广泛性;传统与现代并存;中西合璧;凸显个性解放;受政治和社会运动影响。价值:中华传统文化的重要组成部分;见证了近代中西文明的碰撞与交流;折射出近代中国社会的变迁;是研究中国近代历史发展的重要史料。

(2)不同:色彩丰富;款式多样;追求时尚;走向世界。原因:改革开放,社会经济发展;中国综合国力增强,国际地位提升;国际环境变化,经济全球化发展;人民生活水平改善,民族自信心增强。

第1页,共1页

同课章节目录