北京三十五中2024-2025学年高一下3月月考地理试卷(PDF版,含答案)

文档属性

| 名称 | 北京三十五中2024-2025学年高一下3月月考地理试卷(PDF版,含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-03-24 20:43:29 | ||

图片预览

文档简介

2025北京三十五中高一 3 月月考

地 理

行政班 教学班 姓名 学号

试卷说明:试卷分值 100 ,考试时间 60 分钟,I 卷为选择题,共 35 个小题,II 卷为主观题,包括第 36 至

第 38 题.

I 卷

一.选择题(共 35 个小题,每题 2 分,共 70 分。每小题只有一个正确选项,请选择正确答案填在机读卡

相应的题号处)

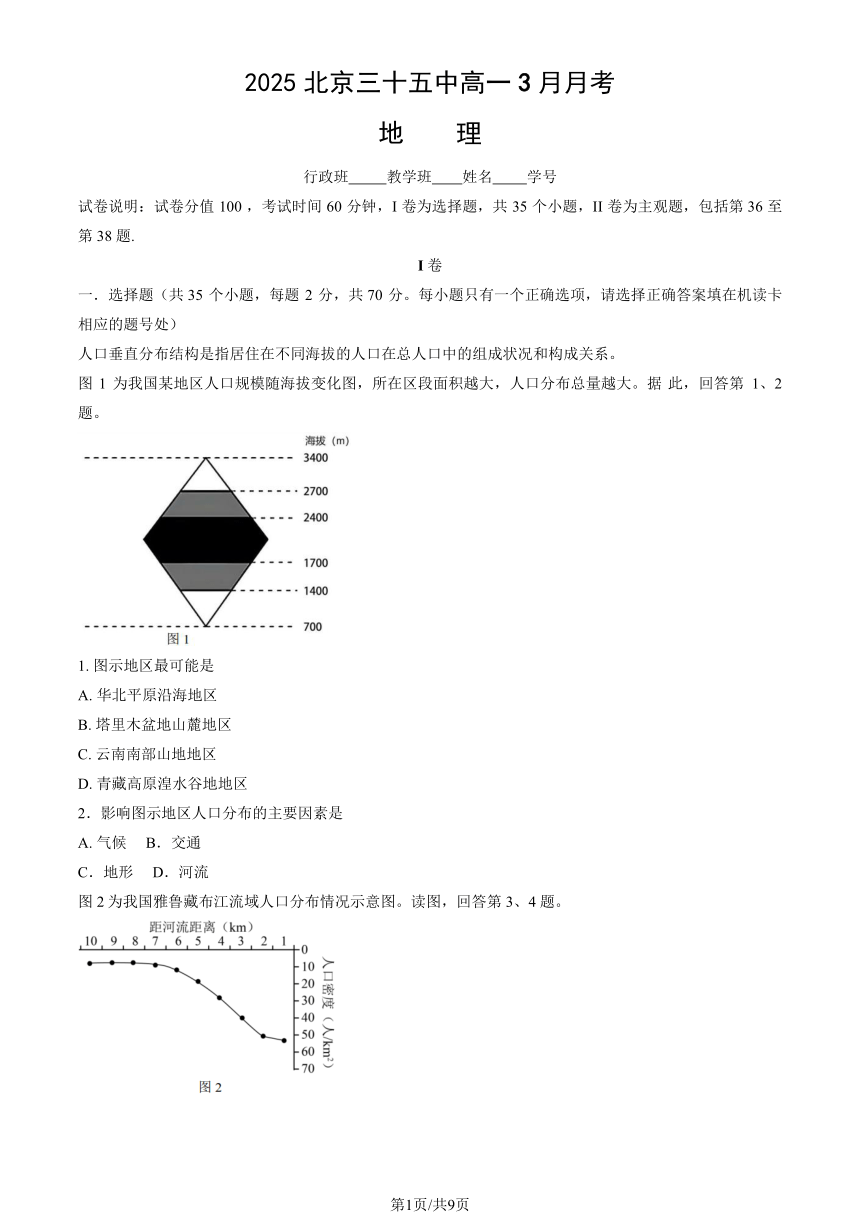

人口垂直分布结构是指居住在不同海拔的人口在总人口中的组成状况和构成关系。

图 1 为我国某地区人口规模随海拔变化图,所在区段面积越大,人口分布总量越大。据 此,回答第 1、2

题。

1. 图示地区最可能是

A. 华北平原沿海地区

B. 塔里木盆地山麓地区

C. 云南南部山地地区

D. 青藏高原湟水谷地地区

2.影响图示地区人口分布的主要因素是

A. 气候 B.交通

C.地形 D.河流

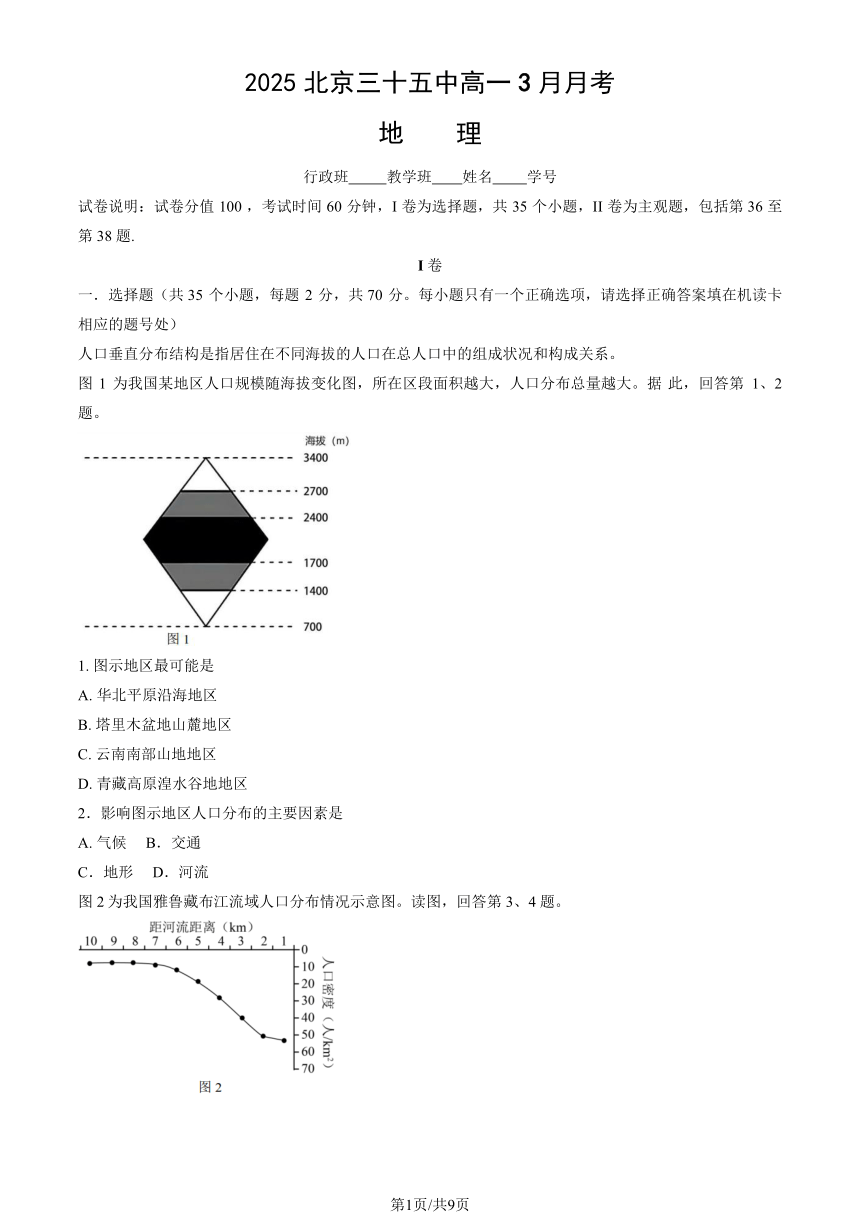

图 2 为我国雅鲁藏布江流域人口分布情况示意图。读图,回答第 3、4 题。

第1页/共9页

3.该流域人口分布特点是

A.主要分布在距河 4~7km 范围内

B.距河流越远人口越密集

C.主要分布在距河流较近区域

D.空间分布比较均匀

4.影响该流域人口分布的主要因素是

①取水便利程度

②矿产资源分布

③地形地势状况

④水能资源分布

A.①② B.③④ C.①③ D.①④

“舒适型移民”已成为当代社会重要的人口流动方式。在经济比较发达、人均可自 由支配收入较高、大众

旅游以及城镇化发展较为成熟的背景下,许多人要求暂时或永久 离开城市喧嚣浮躁的生活环境,寻找一种

安逸自在、慢节奏、健康的生活方式,从而形 成“舒适型移民”。阅读材料,完成第 5、6 题。

5.“舒适型移民”产生的客观条件是地区间

A.环境状况的差异 B.就业机会的差异

C.经济水平的差异 D.人口政策的差异

6.“舒适型移民”对迁入地可能带来的影响是

①增加劳动力 ②大力开发资源 ③提升住房价格 ④促进商业性服务业发展

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

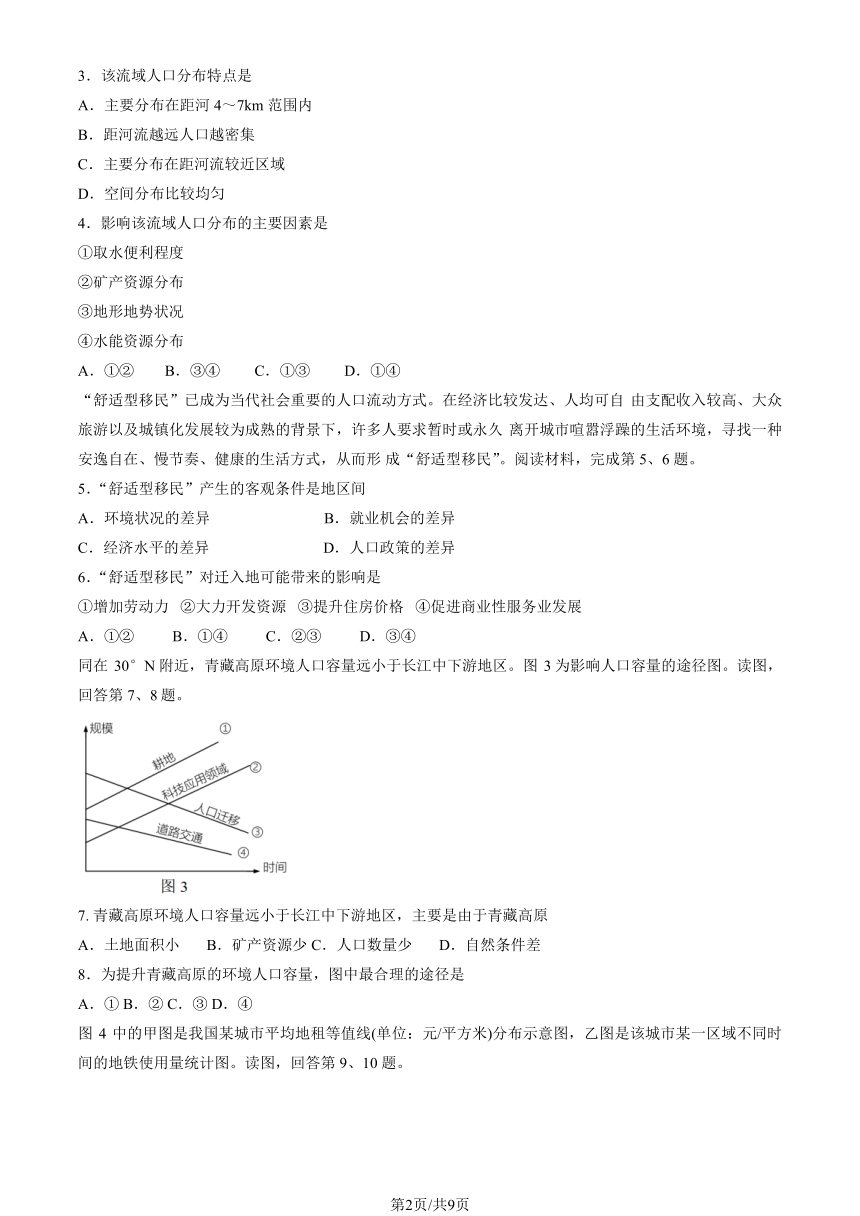

同在 30°N 附近,青藏高原环境人口容量远小于长江中下游地区。图 3 为影响人口容量的途径图。读图,

回答第 7、8 题。

7. 青藏高原环境人口容量远小于长江中下游地区,主要是由于青藏高原

A.土地面积小 B.矿产资源少 C.人口数量少 D.自然条件差

8.为提升青藏高原的环境人口容量,图中最合理的途径是

A.① B.② C.③ D.④

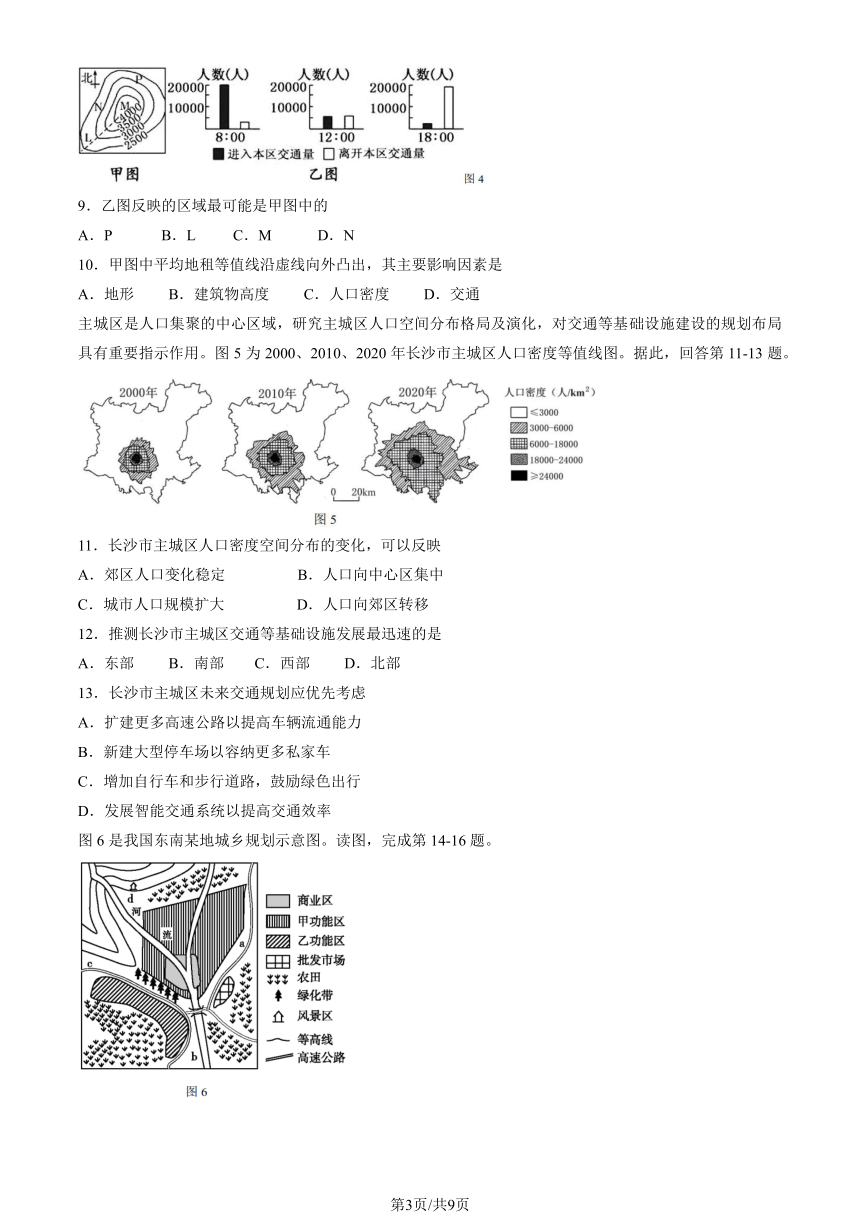

图 4 中的甲图是我国某城市平均地租等值线(单位:元/平方米)分布示意图,乙图是该城市某一区域不同时

间的地铁使用量统计图。读图,回答第 9、10 题。

第2页/共9页

9.乙图反映的区域最可能是甲图中的

A.P B.L C.M D.N

10.甲图中平均地租等值线沿虚线向外凸出,其主要影响因素是

A.地形 B.建筑物高度 C.人口密度 D.交通

主城区是人口集聚的中心区域,研究主城区人口空间分布格局及演化,对交通等基础设施建设的规划布局

具有重要指示作用。图 5 为 2000、2010、2020 年长沙市主城区人口密度等值线图。据此,回答第 11-13 题。

11.长沙市主城区人口密度空间分布的变化,可以反映

A.郊区人口变化稳定 B.人口向中心区集中

C.城市人口规模扩大 D.人口向郊区转移

12.推测长沙市主城区交通等基础设施发展最迅速的是

A.东部 B.南部 C.西部 D.北部

13.长沙市主城区未来交通规划应优先考虑

A.扩建更多高速公路以提高车辆流通能力

B.新建大型停车场以容纳更多私家车

C.增加自行车和步行道路,鼓励绿色出行

D.发展智能交通系统以提高交通效率

图 6 是我国东南某地城乡规划示意图。读图,完成第 14-16 题。

第3页/共9页

14.根据城市空间结构规划的一般规律判断甲、乙功能区分别是

A.住宅区、工业区 B.文化区、工业区 C.工业区、住宅区 D.住宅区、文化区

15.批发市场区位选择的主要优势条件有

①靠近高速公路,交通便利 ②靠近农田,便于获取农产品 ③离商业区较近,便于零售商进货

④位于城市外缘,地价较低

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④

16.在 a、b、c、d 四地中,最适宜建高级住宅区的是

A.a B.b C.c D.d

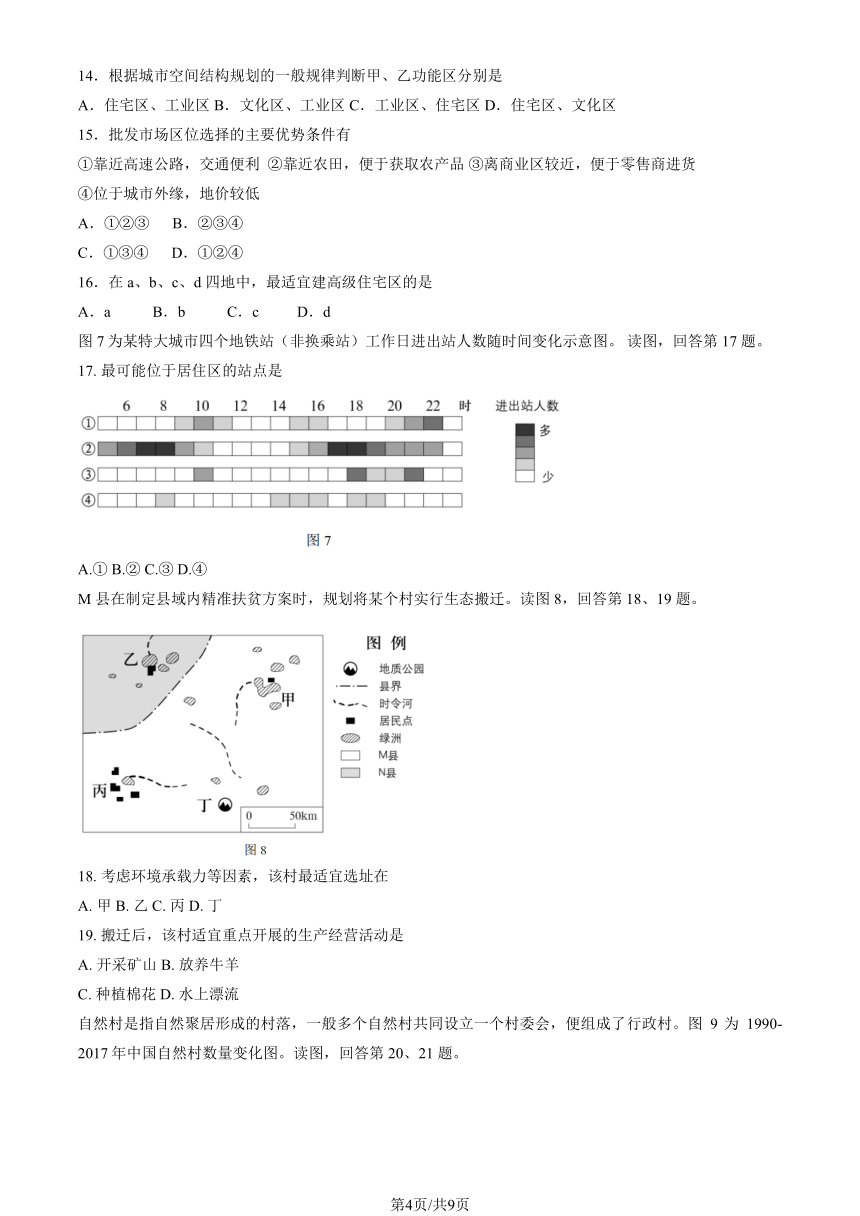

图 7 为某特大城市四个地铁站(非换乘站)工作日进出站人数随时间变化示意图。 读图,回答第 17 题。

17. 最可能位于居住区的站点是

A.① B.② C.③ D.④

M 县在制定县域内精准扶贫方案时,规划将某个村实行生态搬迁。读图 8,回答第 18、19 题。

18. 考虑环境承载力等因素,该村最适宜选址在

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

19. 搬迁后,该村适宜重点开展的生产经营活动是

A. 开采矿山 B. 放养牛羊

C. 种植棉花 D. 水上漂流

自然村是指自然聚居形成的村落,一般多个自然村共同设立一个村委会,便组成了行政村。图 9 为 1990-

2017 年中国自然村数量变化图。读图,回答第 20、21 题。

第4页/共9页

20. 中国自然村数量变化最大的阶段是

A. 1990-1996 B. 1997-2000 C. 2004-2007 D. 2010-2014

21. 我国自然村数量变化

A. 说明人口的分布趋于均衡 B. 反映人口城镇化水平提高

C. 是由大量的农民工返乡创业造成 D. 主要受人口自然增长率下降影响

一个国家或地区 65 岁及以上老年人口占总数的 7%即意味着进入老龄化社会。图 10 示意我国与亚洲部分国

家老龄人口比例的倍增时间。读图,回答第 22 题。

22. 与中国相比,

A. 甲国人口老龄化速度慢 B. 乙国 2020 年老龄化水平高

C. 丙国进入老龄化社会早 D. 丁国老龄人口倍增快

某研究小组对所在城市 68 个区域的公共交通供给需求强度进行调查,绘制了公共 交通服务供给与需求强

度匹配关系图。读图 11,回答第 23-24 题。

第5页/共9页

23. 图中甲、乙、丙、丁四区域

A. 甲—土地开发强度较高 B. 乙—基础设施建设落后

C. 丙—适宜建设大型商场 D. 丁—公共交通压力较小

24. 该调查研究

A. 为城市公共交通发展提供依据 B. 主要运用遥感技术分析数据

C. 解决了城市交通拥堵问题 D. 促进城镇人口大规模外迁

25. 既濒临黄海又濒临渤海的两个省是

A. 辽、冀 B. 冀、鲁 C. 鲁、辽 D. 鲁、苏

26. 我国跨纬度最广的省区是

A. 西藏 B. 海南 C. 内蒙古 D. 新疆

27. 下列四组省级行政区中,互不相邻的是

A. 河南、河北 B. 山东、山西 C. 广东、广西 D. 湖南、湖北

28. 我国面积最大,邻国最多的省区是

A. 内蒙古 B. 云南 C. 新疆 D. 西藏

29. 北回归线自西向东穿过的省级行政区是

A.台、粤、桂、滇 B.滇、粤、闽、台 C.滇、桂、粤、台 D.滇、贵、粤、台

读图 12,回答第 30、31 题。

30. 图 12 中②省区的省级行政中心是

A.广州 B. 哈尔滨 C. 昆明 D. 西安

31. 图 12 中我国少数民族最多的省份是

A. ① B. ② C. ③ D. ④

32. 成语“得陇望蜀”中提到的两个省级行政区域是图 13 中的

A.①② B.②④ C.②③ D.①③

某同学调查了自己所居住区域的发展历史,并绘制了示意图(图 14)。读图,回答第 33-35 题。

第6页/共9页

33.据图推断该地

A. I 时期,农业生产规模小的主要原因是交通不便

B. II 时期,建设纺织厂促进了当地人口和经济增长

C. III 时期,商务办公用地出现是城镇化起步的标志

D. 资源环境承载力的变化主要受到耕地面积的影响

34. 从 II 时期到 III 时期的发展

A. 第二产业的规模逐渐扩大 B. 变化主要受文化因素影响

C. 是为了改善大气环境质量 D. 可提高土地资源利用率

35. 该区域的发展过程中始终存在的土地用方式是

A. 农业用地 B. 工业用地 C. 住宅用地 D. 商业用地

II 卷

(共 3 个小题,共 30 分。请将正确答案填写在答题卡相应位置处。)

36.(8 分)阅读图文资料,回答下列问题。

拉各斯是尼日利亚最大的城市,也是全国的工业中心。1960 年拉各斯的人口不到 20 万,经过 60 年的发展,

城市面积达到 1200 平方千米,人口约 2000 万。拉各斯由多 个小岛和大陆部分组成,主岛拉各斯岛为城市

中心。城市各部分之间通勤主要依靠陆路 交通,早晚高峰从岛屿到大陆之间约 20 公里的车程,可能花费 3

个小时。图 15 为拉各 斯市地图,图 16 为拉各斯市位置示意图。

第7页/共9页

(1)概述拉各斯的人口数量特征,并指出制约该区域资源环境承载力的主要因素。(4 分)

(2)列举两项拉各斯在城镇化过程中因人口数量变化产生的问题,并分别提出相 应的解决措施。(4 分)

37. (15 分)宜居是城市发展的核心理念和重要目标。阅读图文资料,回答下列问题。

(1)图 17 为“甲城市空间结构示意图”。依据城市布局的一般原则,判断①、②、

③代表的功能区名称,并说明①功能区的分布特征及形成原因。(7 分)

20 世纪后半叶,部分发达国家出现城市由中心向郊区无序蔓延和城市中心区衰落问题。甲城市为解决此类

问题,依据现代街区设计理念对中心城区进行规划改造。

(2)图 18 为甲城市中心城区街区示意图,说明中心城区规划布局的特点及其意义。(8 分)

35. (7 分)我国古代的诗人们,在广泛游历、丰富人生阅历的过程中,创作出了大量 脍炙人口的诗句,为

我们留下了极为珍贵的精神财富。图 19 展示了唐代诗人杜甫的主 要游历轨迹(①至⑦分别代表省级行政

单位),通过这些线索,我们可以更深入地理解 他的诗歌创作背景及其内涵。读图,完善表格。

序号 省级行政区简称 行政中心

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

第8页/共9页

第9页/共9页

地 理

行政班 教学班 姓名 学号

试卷说明:试卷分值 100 ,考试时间 60 分钟,I 卷为选择题,共 35 个小题,II 卷为主观题,包括第 36 至

第 38 题.

I 卷

一.选择题(共 35 个小题,每题 2 分,共 70 分。每小题只有一个正确选项,请选择正确答案填在机读卡

相应的题号处)

人口垂直分布结构是指居住在不同海拔的人口在总人口中的组成状况和构成关系。

图 1 为我国某地区人口规模随海拔变化图,所在区段面积越大,人口分布总量越大。据 此,回答第 1、2

题。

1. 图示地区最可能是

A. 华北平原沿海地区

B. 塔里木盆地山麓地区

C. 云南南部山地地区

D. 青藏高原湟水谷地地区

2.影响图示地区人口分布的主要因素是

A. 气候 B.交通

C.地形 D.河流

图 2 为我国雅鲁藏布江流域人口分布情况示意图。读图,回答第 3、4 题。

第1页/共9页

3.该流域人口分布特点是

A.主要分布在距河 4~7km 范围内

B.距河流越远人口越密集

C.主要分布在距河流较近区域

D.空间分布比较均匀

4.影响该流域人口分布的主要因素是

①取水便利程度

②矿产资源分布

③地形地势状况

④水能资源分布

A.①② B.③④ C.①③ D.①④

“舒适型移民”已成为当代社会重要的人口流动方式。在经济比较发达、人均可自 由支配收入较高、大众

旅游以及城镇化发展较为成熟的背景下,许多人要求暂时或永久 离开城市喧嚣浮躁的生活环境,寻找一种

安逸自在、慢节奏、健康的生活方式,从而形 成“舒适型移民”。阅读材料,完成第 5、6 题。

5.“舒适型移民”产生的客观条件是地区间

A.环境状况的差异 B.就业机会的差异

C.经济水平的差异 D.人口政策的差异

6.“舒适型移民”对迁入地可能带来的影响是

①增加劳动力 ②大力开发资源 ③提升住房价格 ④促进商业性服务业发展

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

同在 30°N 附近,青藏高原环境人口容量远小于长江中下游地区。图 3 为影响人口容量的途径图。读图,

回答第 7、8 题。

7. 青藏高原环境人口容量远小于长江中下游地区,主要是由于青藏高原

A.土地面积小 B.矿产资源少 C.人口数量少 D.自然条件差

8.为提升青藏高原的环境人口容量,图中最合理的途径是

A.① B.② C.③ D.④

图 4 中的甲图是我国某城市平均地租等值线(单位:元/平方米)分布示意图,乙图是该城市某一区域不同时

间的地铁使用量统计图。读图,回答第 9、10 题。

第2页/共9页

9.乙图反映的区域最可能是甲图中的

A.P B.L C.M D.N

10.甲图中平均地租等值线沿虚线向外凸出,其主要影响因素是

A.地形 B.建筑物高度 C.人口密度 D.交通

主城区是人口集聚的中心区域,研究主城区人口空间分布格局及演化,对交通等基础设施建设的规划布局

具有重要指示作用。图 5 为 2000、2010、2020 年长沙市主城区人口密度等值线图。据此,回答第 11-13 题。

11.长沙市主城区人口密度空间分布的变化,可以反映

A.郊区人口变化稳定 B.人口向中心区集中

C.城市人口规模扩大 D.人口向郊区转移

12.推测长沙市主城区交通等基础设施发展最迅速的是

A.东部 B.南部 C.西部 D.北部

13.长沙市主城区未来交通规划应优先考虑

A.扩建更多高速公路以提高车辆流通能力

B.新建大型停车场以容纳更多私家车

C.增加自行车和步行道路,鼓励绿色出行

D.发展智能交通系统以提高交通效率

图 6 是我国东南某地城乡规划示意图。读图,完成第 14-16 题。

第3页/共9页

14.根据城市空间结构规划的一般规律判断甲、乙功能区分别是

A.住宅区、工业区 B.文化区、工业区 C.工业区、住宅区 D.住宅区、文化区

15.批发市场区位选择的主要优势条件有

①靠近高速公路,交通便利 ②靠近农田,便于获取农产品 ③离商业区较近,便于零售商进货

④位于城市外缘,地价较低

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④

16.在 a、b、c、d 四地中,最适宜建高级住宅区的是

A.a B.b C.c D.d

图 7 为某特大城市四个地铁站(非换乘站)工作日进出站人数随时间变化示意图。 读图,回答第 17 题。

17. 最可能位于居住区的站点是

A.① B.② C.③ D.④

M 县在制定县域内精准扶贫方案时,规划将某个村实行生态搬迁。读图 8,回答第 18、19 题。

18. 考虑环境承载力等因素,该村最适宜选址在

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

19. 搬迁后,该村适宜重点开展的生产经营活动是

A. 开采矿山 B. 放养牛羊

C. 种植棉花 D. 水上漂流

自然村是指自然聚居形成的村落,一般多个自然村共同设立一个村委会,便组成了行政村。图 9 为 1990-

2017 年中国自然村数量变化图。读图,回答第 20、21 题。

第4页/共9页

20. 中国自然村数量变化最大的阶段是

A. 1990-1996 B. 1997-2000 C. 2004-2007 D. 2010-2014

21. 我国自然村数量变化

A. 说明人口的分布趋于均衡 B. 反映人口城镇化水平提高

C. 是由大量的农民工返乡创业造成 D. 主要受人口自然增长率下降影响

一个国家或地区 65 岁及以上老年人口占总数的 7%即意味着进入老龄化社会。图 10 示意我国与亚洲部分国

家老龄人口比例的倍增时间。读图,回答第 22 题。

22. 与中国相比,

A. 甲国人口老龄化速度慢 B. 乙国 2020 年老龄化水平高

C. 丙国进入老龄化社会早 D. 丁国老龄人口倍增快

某研究小组对所在城市 68 个区域的公共交通供给需求强度进行调查,绘制了公共 交通服务供给与需求强

度匹配关系图。读图 11,回答第 23-24 题。

第5页/共9页

23. 图中甲、乙、丙、丁四区域

A. 甲—土地开发强度较高 B. 乙—基础设施建设落后

C. 丙—适宜建设大型商场 D. 丁—公共交通压力较小

24. 该调查研究

A. 为城市公共交通发展提供依据 B. 主要运用遥感技术分析数据

C. 解决了城市交通拥堵问题 D. 促进城镇人口大规模外迁

25. 既濒临黄海又濒临渤海的两个省是

A. 辽、冀 B. 冀、鲁 C. 鲁、辽 D. 鲁、苏

26. 我国跨纬度最广的省区是

A. 西藏 B. 海南 C. 内蒙古 D. 新疆

27. 下列四组省级行政区中,互不相邻的是

A. 河南、河北 B. 山东、山西 C. 广东、广西 D. 湖南、湖北

28. 我国面积最大,邻国最多的省区是

A. 内蒙古 B. 云南 C. 新疆 D. 西藏

29. 北回归线自西向东穿过的省级行政区是

A.台、粤、桂、滇 B.滇、粤、闽、台 C.滇、桂、粤、台 D.滇、贵、粤、台

读图 12,回答第 30、31 题。

30. 图 12 中②省区的省级行政中心是

A.广州 B. 哈尔滨 C. 昆明 D. 西安

31. 图 12 中我国少数民族最多的省份是

A. ① B. ② C. ③ D. ④

32. 成语“得陇望蜀”中提到的两个省级行政区域是图 13 中的

A.①② B.②④ C.②③ D.①③

某同学调查了自己所居住区域的发展历史,并绘制了示意图(图 14)。读图,回答第 33-35 题。

第6页/共9页

33.据图推断该地

A. I 时期,农业生产规模小的主要原因是交通不便

B. II 时期,建设纺织厂促进了当地人口和经济增长

C. III 时期,商务办公用地出现是城镇化起步的标志

D. 资源环境承载力的变化主要受到耕地面积的影响

34. 从 II 时期到 III 时期的发展

A. 第二产业的规模逐渐扩大 B. 变化主要受文化因素影响

C. 是为了改善大气环境质量 D. 可提高土地资源利用率

35. 该区域的发展过程中始终存在的土地用方式是

A. 农业用地 B. 工业用地 C. 住宅用地 D. 商业用地

II 卷

(共 3 个小题,共 30 分。请将正确答案填写在答题卡相应位置处。)

36.(8 分)阅读图文资料,回答下列问题。

拉各斯是尼日利亚最大的城市,也是全国的工业中心。1960 年拉各斯的人口不到 20 万,经过 60 年的发展,

城市面积达到 1200 平方千米,人口约 2000 万。拉各斯由多 个小岛和大陆部分组成,主岛拉各斯岛为城市

中心。城市各部分之间通勤主要依靠陆路 交通,早晚高峰从岛屿到大陆之间约 20 公里的车程,可能花费 3

个小时。图 15 为拉各 斯市地图,图 16 为拉各斯市位置示意图。

第7页/共9页

(1)概述拉各斯的人口数量特征,并指出制约该区域资源环境承载力的主要因素。(4 分)

(2)列举两项拉各斯在城镇化过程中因人口数量变化产生的问题,并分别提出相 应的解决措施。(4 分)

37. (15 分)宜居是城市发展的核心理念和重要目标。阅读图文资料,回答下列问题。

(1)图 17 为“甲城市空间结构示意图”。依据城市布局的一般原则,判断①、②、

③代表的功能区名称,并说明①功能区的分布特征及形成原因。(7 分)

20 世纪后半叶,部分发达国家出现城市由中心向郊区无序蔓延和城市中心区衰落问题。甲城市为解决此类

问题,依据现代街区设计理念对中心城区进行规划改造。

(2)图 18 为甲城市中心城区街区示意图,说明中心城区规划布局的特点及其意义。(8 分)

35. (7 分)我国古代的诗人们,在广泛游历、丰富人生阅历的过程中,创作出了大量 脍炙人口的诗句,为

我们留下了极为珍贵的精神财富。图 19 展示了唐代诗人杜甫的主 要游历轨迹(①至⑦分别代表省级行政

单位),通过这些线索,我们可以更深入地理解 他的诗歌创作背景及其内涵。读图,完善表格。

序号 省级行政区简称 行政中心

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

第8页/共9页

第9页/共9页

同课章节目录