岳麓版新课标高二历史选修五第1单元第1课历史是什么同步练习题

文档属性

| 名称 | 岳麓版新课标高二历史选修五第1单元第1课历史是什么同步练习题 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 76.5KB | ||

| 资源类型 | 素材 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-05-19 15:51:54 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

岳麓版新课标高二历史选修五第1单元

第1课历史是什么同步练习题

一、选择题

1.作为人类历史的历史开始于( )

A.文字产生以后

B.国家建立后

C.至少约170万年前

D.史学产生后

答案:C

解析:

分析:有了人,也就有了人类历史。目前所知,最早的人类化石是在非洲坦桑尼亚奥杜威峡谷发现的“能人”化石,距今约190万—170万年前。因此人类至少有170万年的悠久历史。

点评:考查人类历史的开始

2.下面属于史学范畴的作品是( )

A.《春秋》 B.神话 C.传说 D.史诗

答案:A

解析:

分析:史学是人们在明确的历史意识下,对历史的记录,神话、传说和史诗可以作为史料研究,但不是史学。

点评:考查史料解读

3.在西方被誉为“历史之父”的人是( )

A.克里奥 B.希罗多德 C.孔子 D.司马迁

答案:B

解析:

分析:克里奥是古希腊历史女神,希罗多德被西方誉为“历史之父”。

点评:考查历史之父希罗多德

4.我国有文字可考的历史可以追溯到 ( )

A.约170万年前玩 B.夏朝

C.商朝 D.春秋

答案:C

解析:

分析:商朝已经有了比较成熟的文字,因此我国有文字可考的历史是从商朝开始的。

点评:考查史料解读

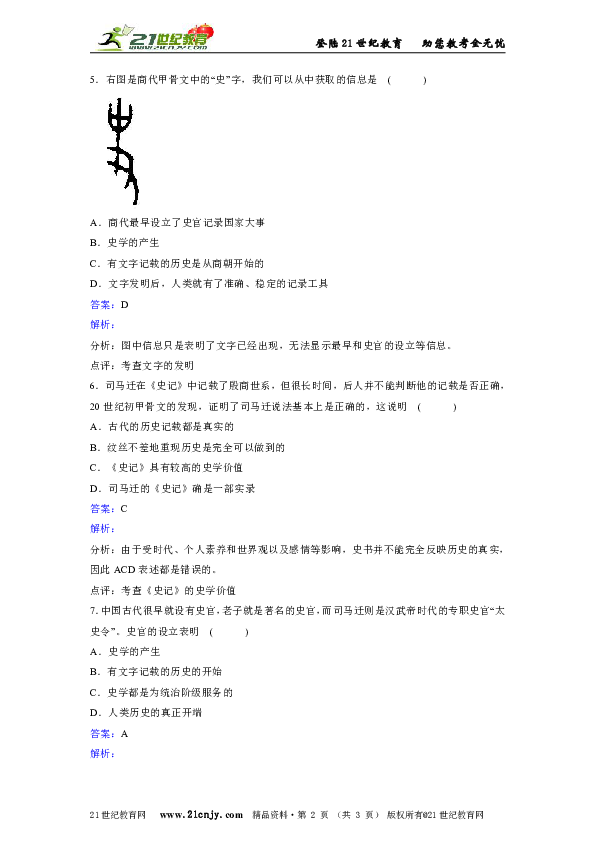

5.右图是商代甲骨文中的“史”字,我们可以从中获取的信息是 ( )

A.商代最早设立了史官记录国家大事

B.史学的产生

C.有文字记载的历史是从商朝开始的

D.文字发明后,人类就有了准确、稳定的记录工具

答案:D

解析:

分析:图中信息只是表明了文字已经出现,无法显示最早和史官的设立等信息。

点评:考查文字的发明

6.司马迁在《史记》中记载了殷商世系,但很长时间,后人并不能判断他的记载是否正确,20世纪初甲骨文的发现,证明了司马迁说法基本上是正确的,这说明 ( )

A.古代的历史记载都是真实的

B.纹丝不差地重现历史是完全可以做到的

C.《史记》具有较高的史学价值

D.司马迁的《史记》确是一部实录

答案:C

解析:

分析:由于受时代、个人素养和世界观以及感情等影响,史书并不能完全反映历史的真实,因此ACD表述都是错误的。

点评:考查《史记》的史学价值

7.中国古代很早就设有史官,老子就是著名的史官,而司马迁则是汉武帝时代的专职史官“太史令”。史官的设立表明 ( )

A.史学的产生

B.有文字记载的历史的开始

C.史学都是为统治阶级服务的

D.人类历史的真正开端

答案:A

解析:

分析:我国古代有文字记载的历史开始于商代,统治阶级设立史学的目的是为其统治提供借鉴,但除此外,历史还有反思作用,有了人就有了人类历史。专门记载历史的人和历史著作的出现标志了史学得产生。

点评:考查史学的产生

8.古代文献史料的局限性主要在于 ( )

①对历史的记载是局部的,不能全面反映历史

②作者的主观因素

③古文字很多,艰涩难懂

④统治阶级对历史的篡改

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

答案:C

解析:

分析:古文字很多,艰涩难懂是个人的局限,不是文献史料的局限。

点评:考查史料解读

9.成为一个优秀的史学工作者,我们必须具备的条件不包括 ( )

A.唯物主义的历史观

B.不懈追求历史真实的信念

C.求真求实的职业道德

D.丰富的考古学知识

答案:D

解析:

分析:丰富的考古学知识有助于成为一个优秀史学工作者,但并不是必备条件。

点评:考查史学工作者具备的条件

10.历史是可以求真的,因为 ( )

①历史记载的客观性是存在的 ②人类认识能力的提高,事业的开阔 ③研究方法的多样化④技术手段的不断进步

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

答案:C

解析:

分析:虽然我们可以接近历史的真实,但受制于多种因素,纯粹的客观历史是不存在的。

点评:考查历史的真实性

11.下列关于“历史”的说法不正确的是 ( )

A.史料是了解历史的唯一途径

B.历史是对过去的记录和认识

C.历史是不可能完全重现的

D.历史是指过去发生的事情

答案:B

解析:

分析:本题考查了历史的概念。人们对历史比较系统的认识、记录和解释属于史学。历史是指过去发生的事情,有了人,也就有了人类历史。

点评:考查历史的含义

12.历史与历史学的关系是 ( )

A.前者是后者的基础,后者是前者的反映

B.有了人类历史也就有了历史学,两者是同时产生的

C.前者是事实,后者是理论

D.前者是现象,后者是本质

答案:A

解析:

分析:历史是指过去发生的事情,具有客观性,而历史学是指人们对历史比较系统的

点评:考查历史与历史学的关系

13.《现代汉语词典》中关于“历史”的四种解释,最能反映其最基本的含义是( )

A.自然界和人类发展过程

B.过去的事实

C.过去事实的记载

D.指历史学

答案:A

解析:

分析:“历史”有多种含义。它的最基本的含义是指事物发展过程,如:自然界发展过程、人类发展过程。故A项为正确答案。

点评:考查历史的含义

14.下列就从广义上来说的“历史”的说法正确的是( )

①包括自然史 ②包括人类史 ③自然史和人类史关系相当密切 ④自然史和人类史关系不很密切

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①②③④

答案:A

解析:

分析:因为人类史以生产活动为基本特征,对自然界的改造的过程,即构成人类社会发展的历史,所以自然史和人类史关系是相当密切的,故④的表述错误,排除所有含④的选项,故A项正确。

点评:考查历史的含义

15.我们经常说“在……客观历史条件下……”, 那么“客观历史”是指( )

A.历史记载

B.历史撰述

C.不以人的主观意志为转移的任何事物的发展过程

D.按一定体裁、体例写成的历史著作

答案:C

解析:

分析:本题考查对两种不同历史的理解和辨析能力。选项D是对选项B的阐释,A、B项仅是事物发展过程的反映,不能等同于客观存在,故不以人的主观意志为转移的任何事物的发展过程才是“客观历史”,C项正确。

点评:考查历史的含义

16.世界上最早的一批历史撰述有( )

①孔子的《春秋》 ②司马迁的《史记》 ③希罗多德的《历史》 ④塔西佗的《编年史》

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①②③④

答案:D

解析:

分析:本题考查教材基础知识的掌握能力。世界上最早的一批历史撰述有中国孔子的《春秋》、司马迁的《史记》;西方希罗多德的《历史》、塔西佗的《历史》和《编年史》。故所给四项内容均符合题干要求,只有D项概括最全面,故正确答案为D项。

点评:考查历史著作

17.电影《2046》中有2046列车上超时空的表现,一直到公元2046年,那班神秘列车依旧定期开往2046……。你认为人能不能超越历史( )

A.能 B.不能 C.“踏上列车”能 D.乘坐“宇宙飞船”能

答案:B

解析:

分析:因为历史具有连续性和继承性的特点,故人们不能超越历史,B项为正确答案。

点评:考查人不能超越历史

18.学习历史必然要接触史料。针对某一特定历史事物,目击者或者当事人留下的实物、文字或者口头的陈述为一手史料,而非目击者或非当事人的文字或口头的陈述为二手史料。下列说法正确的是( )

A. 一手史料都能真实的反映历史

B. 二手史料都带有陈述人的主观因素

C. 只有一手史料才能真实的反映历史

D. 二手史料的价值不如一手史料

答案:B

解析:

分析:一手史料是当时的实物不具有主观性,后人只能对其进行研究,研究成果有一定研究者的主观性。二手史料属于人为的陈述具有不准确性和偏向性。

点评:考查史料

19.“一分材料出一分货,十分材料出十分货,没有材料便不出货。”这话听来好像很对,没有材料你出什么货?没有史料你写什么历史?但深入追寻一下,也是有问题的。……所以,不是一分材料出一分货,而是同一分材料在不同人的脑袋里,在不同时代的人的脑袋里可以出好多分货。对这段话理解最为准确的是

A.史料是历史学的重要基础 B.史料解读当遵循逻辑性

C.史料蕴含信息有多寡之分 D.史料解读具有主观差异

答案:D

解析:

分析:从材料信息“不是一分材料出一分货,而是同一分材料在不同人的脑袋里,在不同时代的人的脑袋里可以出好多分货”,可以分析的出对史料的解读,受到时代性、阶级性、个人见解、见识程度等多重主客观因素的制约,有时代性和个人的差异,因此选D。

点评:考查史料解读

20.国学大师南怀瑾(1918—2012年)曾自撰一副对联:“上下五千年,纵横十万里;经纶三大教,出入百家言。”据此判断要想成为“国学大师”说法错误的是

A.读万卷书,行万里路

B.积极传播中国传统文化

C.融会贯通儒释道三大教,谙熟天文地理

D.熟知古今历史,精通佛教、基督教、伊斯兰教三大宗教

答案:D

解析:

分析:本题考查解读史料获取信息的能力,依据所学知识,上下五千年指的是中国古今五千年的历史;纵横十万里指的是读万卷书,行万里路;经纶三大教指的是融会贯通儒道佛三大教;出入百家言指的是博览百家书籍,熟知天文地理。故D项错误,符合题意。

点评:考查儒家思想的发展演变过程

二、材料分析题

21.阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料1:中国古代史书多以纪传体编撰而成。“盖纪者,编年也;传者,列事也。编年者,历帝王之岁月……;列事者,录人臣之行状。”

——据(唐)刘知几《史通》

历史者,“叙述人群进化之现象而求得其公理公例者也”;史家必探察“国民全部之经历及其相互之关系”;史学者,“国民之明镜也,爱国心之源泉也”。

——据梁启超《饮冰室合集》

材料2:布鲁尼(1369~1444)的《佛罗伦萨史》,不再从上帝创世而是从佛罗伦萨的建城写起;不再记述有关佛罗伦萨建城的神怪传说和奇迹,而是更多地描写佛罗伦萨当时的政治生活。

——据《西方的历史观念》

材料3:20世纪60年代以来我国出版的世界通史教材,对世界近现代史的分期先后出现两种主要做法:①近代史开始于1640年,现代史开始于1917年;②近代史开始于1500年前后,现代史开始于1900年前后。

(1)据材料1,古代纪传体史书记载的主要内容是什么?梁启超的史学观受到哪些思想的影响?

答案:统治者的活动。西方民主平等思想、进化论思想、救亡图存思想。

(2)据材料2,分析布鲁尼的历史撰述反映了当时什么样的思想潮流。

答案:摆脱神学束缚,关注现实,反映了人文主义思潮。

(3)任选材料3中的一种分期说法,分析其史实依据。

答案:以下两种答案任选其一:

①1640年的英国资产阶级革命开启了资本主义的新时代。1917年的俄国十月革命建立了世界上第一个无产阶级领导的社会主义国家。

②1500年前后,新航路开辟,世界从分散孤立走向统一整体。1900年前后,第二次工业革命推动资本主义世界体系最终形成。

(4)有学者认为,历史不仅是指过去的事实本身,也是指人们对往事的记录。谈谈你对这句话的理解。

答案:言之有理即可。

解析:

分析:本题考查对历史记载、历史撰述和历史的理解和辨析能力。第(1)问前半部分根据材料1《史通》的摘录内容直接归纳得出即可,后半部分结合《饮冰室合集》的摘录内容和所学的相关内容回答。第(2)问据材料2“更多地描写佛罗伦萨当时的政治生活”进行分析概括。第(3)问首先要选择一种分期方法,然后结合历史分界线(时间)的重大事件对世界历史发展进程的意义分析。第一种观点是从社会制度(特别是政治制度)的演变、从革命史观、政治文明史观角度分期,第二种观点是从全球化史观、经济文明发展角度分期。第(4)问为开放性的问题,首先要明确学者的观点,然后谈自己的认识。言之有理即可。

点评:考查古代历史著作、史观等

22.曹墓之争

2009年12月,河南安阳发现一座东汉大墓,一些学者依据该墓的规模、形制、遗物及文献记载等,认定这是曹操墓,由些引发了各界热议。

材料一 材料二

问题:

(1)此事之所以引起广泛关注,原因之一在于墓主曹操是一位重要的历史人物。请你列举两个与曹操有关的史实。

答案: 赤壁之战、屯田

(2)从材料一来看,质疑者的依据是什么?

答案:区分了证据的来源或判断证据的真实性、权威性和可靠性。 石枕等都不是直接证据,是二手材料;考古上还未找到直接可以确证曹操身份的资料;没有达到两重证据的印证;文献记载复杂,与考古地点不吻合。

(3)根据材料二,你认为史家怎样才能增加学术可信度,写出信史?

答案:史学家应具备史才、史学、史识、 “史德”

解析:

分析:此题密切结合了当前考古学热点——曹操安阳墓的发掘(此时腾讯网正在现场直播一号墓的发掘),也是社会热门话题之一——曹墓之争,考查了学生对史学方法 “二重证据法”和“史德”的认识。

点评:考查史料及历史研究

23.研究性学习题目。

材料一、历史上有名的“三顾茅庐”,语出自《三国志·蜀志·诸葛亮传》,作者陈寿,指汉末刘备三次诚访诸葛亮出山辅佐的故事,原文是“凡三往,乃见”。此后传为佳话,渐成典故。现在常用来比喻真心诚意,一再邀请、拜访有专长的贤人。

——百度百科“三顾茅庐”解释

材料二、“先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中”

——诸葛亮《出师表》

材料三、三国时魏国人鱼豢著的《魏略》和西晋司马彪的《九州春秋》都写到“亮乃北行见备”,即是诸葛亮主动去找的刘备。

——《 “三顾茅庐”真的存在吗?》

材料四、史学理论家刘知几称史家有三长:史才、史学、史识,章实斋又加一史德,并称之为史家四长。所谓史学,是指史家所掌握的史料;所谓史才,是指对史料进行分析、研究的方法;所谓史识,则是指对历史事件之间关系以及历史发展方向的认识;所谓史德,则是指历史学家们的职业道德,简而言之,就是要求能够秉笔直书,不虚美,不隐恶。

(1)对于三顾茅庐的真实性,历史上一直有争议,根据以上材料你持什么意见?为什么?

答案:三顾茅庐确实存在。因为诸葛亮《出师表》是当事人的写的,是直接史料。

(2)在对上面第一问的分析中,你使用了“史学四长”中的哪一个?

答案:史才。

解析:

分析:(1)回答这类型的题。首先要表明自己的观点,即三顾茅庐确实存在。再说明原因,即由材料二的出处可知,《出师表》是诸葛亮本人写的,具有真实性,是直接的史料,也是第一手资料。因此可信度还是很高的。(2)材料所讲的是史家有四长:史才、史学、史识,史德,并进一步阐释了什么是史才、史学、史识,史德。本题是属于概念判断题。我们必须要了解概念,才能做出判断。第一问是通过材料分析得出“三顾茅庐”是真实的,使用的是“史才”。

点评:考查史学理论与常识

24.中国史学研究经历了漫长的发展变化过程。阅读材料,回答下列问题。(18分)

材料一 天命难言,非圣人莫能见。舜、禹、契(商朝祖先)、后稷(周朝祖先)皆黄帝子孙也。黄帝策天命而治天下,德泽深后世,故其子孙皆复立为天子,是天之报有德也。人不知,以为泛从布衣匹夫起耳。夫布衣匹夫安能无故而起王天下乎?其有天命然。

——司马迁《史记·三代世表》

材料二 前者史家,不过记载事实;近世史家,必说明其事实之关系,与其原因结果。前者史家,不过记述人间一二有权力者兴亡隆替之事,虽名为史,实不过一人一家之谱牒,近世史家,必探察人间全体之运动进步,即国民全部之经历,及其相互之关系。

——梁启超《中国史叙论》(1901年)

今日欲提倡民族主义,使我四万万同胞强立于此优胜劣败之世界乎?则本国史学一科,实为无老无幼、无男无女、无智无愚、无贤无不肖所皆当从事,视之如渴饮饥食,一刻不容缓者也。……呜呼,史界革命不起,则吾国遂不可救。

——梁启超《新史学》(1902年)

材料三 《历史研究》于1954年2月创刊,到1966年5月停刊。这一时期中国史学界就许多问题进行了争鸣和讨论,《历史研究》是开展学术争鸣的一个重要园地。1966年6月以后,《人民日报》发表了《〈历史研究〉是资产阶级史学的反动堡垒》等文章, 1967年,《历史研究》被迫停刊。1974年国务院下发通知,指出“为适应批林批孔和国内外阶级斗争的需要”,决定出版《历史研究》。从1979年起,《历史研究》开始实现向学术刊物回归,鼓励学术争鸣,召开学术会议;开拓研究领域,借鉴国外史学研究成果,倡导社会史研究……出现了前所未有的活跃局面。

——摘编自宋德金《<历史研究>:新中国历史学发展的缩影》

(1)依据材料一,概括司马迁的史学观点。结合所学知识,分析该观点产生的社会背景。

答案:司马迁坚持天命观。汉武帝加强中央集权,董仲舒提出天人感应的思想,主张君权神授。

(2)依据材料一、二,比较“前者史家”与“近世史家”史学研究的不同点。

答案:前者史家关注著名人物事迹,近世史家关注全体国民;前者史家注重记事,近世史家注重探索历史发展规律;前者史家为王朝服务,近世史家注重探索挽救民族危亡的出路。

(3)依据材料三并结合所学,解读《历史研究》发展变化的历程。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

答案:20世纪50年代中期到60年代中期,中国在学术界提倡百家争鸣,《历史研究》创办并得到发展,促进了学术交流;文化大革命期间,由于强调阶级斗争,《历史研究》停刊、复刊,史学研究受到严重干扰;改革开放以后,由于思想解放和百家争鸣方针的贯彻执行,以及中外交流的增强,《历史研究》焕发了生机,取得了显著成绩。

《历史研究》经历了创办发展、遭遇挫折到焕发生机的过程,说明了学术领域的发展与一个国家的局势(或国情)是密切相关的。

解析:

分析:(1)依据“天命难言,非圣人莫能见。”“其有天命然”可以得出司马迁的史学观点是坚持天命观。该观点产生的社会背景需要结合汉武帝时期的时代背景进行概括,可从汉武帝加强中央集权,董仲舒提出天人感应的思想,主张君权神授方面回答。(2)考查史料解析能力。依据材料二“前者史家,不过记载事实;近世史家,必说明其事实之关系,与其原因结果。前者史家,不过记述人间一二有权力者兴亡隆替之事,虽名为史,实不过一人一家之谱牒,近世史家,必探察人间全体之运动进步,即国民全部之经历,及其相互之关系。”以及“……呜呼,史界革命不起,则吾国遂不可救”进行归纳总结即可得出前者史家关注著名人物事迹,近世史家关注全体国民;前者史家注重记事,近世史家注重探索历史发展规律;前者史家为王朝服务,近世史家注重探索挽救民族危亡的出路这些结论。(3)阅读材料可把《历史研究》的发展分为三个时期:第一个时期是20世纪50年代中期到60年代中期,由于学术界提倡百家争鸣,《历史研究》创办并得到发展,促进了学术交流;第二个时期是文化大革命期间,由于强调阶级斗争,《历史研究》停刊、复刊,史学研究受到严重干扰;第三个时期是改革开放以后,由于思想解放和百家争鸣方针的贯彻执行,以及中外交流的增强,《历史研究》焕发了生机,取得了显著成绩。

点评:考查史学研究方法与史观

25.阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 口述史是记录历史的古老形式,唐德刚给口述史注入了新的因素,树立了活的范例,如唐德刚的成名作《李宗仁回忆录》中,李宗仁本人口述占15%,其他的85%是从报纸、图书馆到处搜求资料补充、考证而成,这本书至今是现代口述史的代表著述;

……设定了具体的标准,让人们知道,现代口述史学不是一种辅助性的秘书工作,而是以史学工作者为主体的历史研究;……相比较而言,从以细节见长的口述史学中,可以更多地感受历史的丰富性……这也是他对现代口述史学的一大贡献。

材料二 唐德刚在《晚清七十年》中提出“历史三峡说”,认为中国全部文明史可分为三个阶段,中间经过两次转型。第一次转型发生在二千多年前,从战国时期到秦帝国,大概经过二三百年,转型完成即创建了农业大帝国的定型。近代的大动乱是从中华帝国到现代国家的第二次转型,“这第二次大转型是被迫的,也是死人如麻,极其痛苦的。”

(注:上述材料均根据凤凰网及维基百科等整理)

(1)根据材料一,概括唐德刚口述史的研究对现代史学的主要贡献。

答案:从传统口述史学发展为现代口述史学;坚持在严格考证的基础上吸收口述材料;从辅助性秘书工作发展为以史学工作者为主体;以细节见长,增强历史的丰富性。

(2)结合有关史实,试从政治、经济、思想三方面概括2 000多年前中国的第一次转型是如何实现的。

答案:政治上,废分封,立郡县,确立封建中央集权制;经济上,确立封建土地私有制;思想文化上,儒学成为正统思想。

(3)为什么说中国的“第二次大转型是被迫的”?这次惊涛骇浪的大转型有哪些表现

答案:西方列强入侵,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会。表现:政治上倡导民权,如维新变法、辛亥革命等;经济上,发展资本主义工业,如发展民族工业等;思想文化上,宣扬西方思想,如学习西方、新文化运动等。

解析:

分析:本题考查史学研究方法和中国古代、近代的社会转型。第(1)题从材料的关键词查找可得。第(2)题从2 000多年前的转型就是奴隶社会向封建社会的转型角度解答。第(3)题第二次转型就是中国由封建社会转变为半殖民地半封建社会,结合其中的政治、经济、思想三个角度解答即可。

点评:考查史料与史学研究

学者持有的另一种意见

此项研究在众多证据的支持下公布学术成果,似乎并无不妥,之所以招来众多质疑,是因为学界存在着抄袭造假的现象,影响了公众对学术成果的信任度。

学者质疑的主要理由

√ 刻有“魏武王”的石枕是从盗墓者手中缴获的:

√ 曹操生前常把自用的石枕等赐予近臣;

√ 文献中对曹墓方位的记载十分复杂,与该墓所处的地貌、地形不太相符。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 2 页 (共 12 页) 版权所有@21世纪教育网

岳麓版新课标高二历史选修五第1单元

第1课历史是什么同步练习题

一、选择题

1.作为人类历史的历史开始于( )

A.文字产生以后

B.国家建立后

C.至少约170万年前

D.史学产生后

答案:C

解析:

分析:有了人,也就有了人类历史。目前所知,最早的人类化石是在非洲坦桑尼亚奥杜威峡谷发现的“能人”化石,距今约190万—170万年前。因此人类至少有170万年的悠久历史。

点评:考查人类历史的开始

2.下面属于史学范畴的作品是( )

A.《春秋》 B.神话 C.传说 D.史诗

答案:A

解析:

分析:史学是人们在明确的历史意识下,对历史的记录,神话、传说和史诗可以作为史料研究,但不是史学。

点评:考查史料解读

3.在西方被誉为“历史之父”的人是( )

A.克里奥 B.希罗多德 C.孔子 D.司马迁

答案:B

解析:

分析:克里奥是古希腊历史女神,希罗多德被西方誉为“历史之父”。

点评:考查历史之父希罗多德

4.我国有文字可考的历史可以追溯到 ( )

A.约170万年前玩 B.夏朝

C.商朝 D.春秋

答案:C

解析:

分析:商朝已经有了比较成熟的文字,因此我国有文字可考的历史是从商朝开始的。

点评:考查史料解读

5.右图是商代甲骨文中的“史”字,我们可以从中获取的信息是 ( )

A.商代最早设立了史官记录国家大事

B.史学的产生

C.有文字记载的历史是从商朝开始的

D.文字发明后,人类就有了准确、稳定的记录工具

答案:D

解析:

分析:图中信息只是表明了文字已经出现,无法显示最早和史官的设立等信息。

点评:考查文字的发明

6.司马迁在《史记》中记载了殷商世系,但很长时间,后人并不能判断他的记载是否正确,20世纪初甲骨文的发现,证明了司马迁说法基本上是正确的,这说明 ( )

A.古代的历史记载都是真实的

B.纹丝不差地重现历史是完全可以做到的

C.《史记》具有较高的史学价值

D.司马迁的《史记》确是一部实录

答案:C

解析:

分析:由于受时代、个人素养和世界观以及感情等影响,史书并不能完全反映历史的真实,因此ACD表述都是错误的。

点评:考查《史记》的史学价值

7.中国古代很早就设有史官,老子就是著名的史官,而司马迁则是汉武帝时代的专职史官“太史令”。史官的设立表明 ( )

A.史学的产生

B.有文字记载的历史的开始

C.史学都是为统治阶级服务的

D.人类历史的真正开端

答案:A

解析:

分析:我国古代有文字记载的历史开始于商代,统治阶级设立史学的目的是为其统治提供借鉴,但除此外,历史还有反思作用,有了人就有了人类历史。专门记载历史的人和历史著作的出现标志了史学得产生。

点评:考查史学的产生

8.古代文献史料的局限性主要在于 ( )

①对历史的记载是局部的,不能全面反映历史

②作者的主观因素

③古文字很多,艰涩难懂

④统治阶级对历史的篡改

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

答案:C

解析:

分析:古文字很多,艰涩难懂是个人的局限,不是文献史料的局限。

点评:考查史料解读

9.成为一个优秀的史学工作者,我们必须具备的条件不包括 ( )

A.唯物主义的历史观

B.不懈追求历史真实的信念

C.求真求实的职业道德

D.丰富的考古学知识

答案:D

解析:

分析:丰富的考古学知识有助于成为一个优秀史学工作者,但并不是必备条件。

点评:考查史学工作者具备的条件

10.历史是可以求真的,因为 ( )

①历史记载的客观性是存在的 ②人类认识能力的提高,事业的开阔 ③研究方法的多样化④技术手段的不断进步

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

答案:C

解析:

分析:虽然我们可以接近历史的真实,但受制于多种因素,纯粹的客观历史是不存在的。

点评:考查历史的真实性

11.下列关于“历史”的说法不正确的是 ( )

A.史料是了解历史的唯一途径

B.历史是对过去的记录和认识

C.历史是不可能完全重现的

D.历史是指过去发生的事情

答案:B

解析:

分析:本题考查了历史的概念。人们对历史比较系统的认识、记录和解释属于史学。历史是指过去发生的事情,有了人,也就有了人类历史。

点评:考查历史的含义

12.历史与历史学的关系是 ( )

A.前者是后者的基础,后者是前者的反映

B.有了人类历史也就有了历史学,两者是同时产生的

C.前者是事实,后者是理论

D.前者是现象,后者是本质

答案:A

解析:

分析:历史是指过去发生的事情,具有客观性,而历史学是指人们对历史比较系统的

点评:考查历史与历史学的关系

13.《现代汉语词典》中关于“历史”的四种解释,最能反映其最基本的含义是( )

A.自然界和人类发展过程

B.过去的事实

C.过去事实的记载

D.指历史学

答案:A

解析:

分析:“历史”有多种含义。它的最基本的含义是指事物发展过程,如:自然界发展过程、人类发展过程。故A项为正确答案。

点评:考查历史的含义

14.下列就从广义上来说的“历史”的说法正确的是( )

①包括自然史 ②包括人类史 ③自然史和人类史关系相当密切 ④自然史和人类史关系不很密切

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①②③④

答案:A

解析:

分析:因为人类史以生产活动为基本特征,对自然界的改造的过程,即构成人类社会发展的历史,所以自然史和人类史关系是相当密切的,故④的表述错误,排除所有含④的选项,故A项正确。

点评:考查历史的含义

15.我们经常说“在……客观历史条件下……”, 那么“客观历史”是指( )

A.历史记载

B.历史撰述

C.不以人的主观意志为转移的任何事物的发展过程

D.按一定体裁、体例写成的历史著作

答案:C

解析:

分析:本题考查对两种不同历史的理解和辨析能力。选项D是对选项B的阐释,A、B项仅是事物发展过程的反映,不能等同于客观存在,故不以人的主观意志为转移的任何事物的发展过程才是“客观历史”,C项正确。

点评:考查历史的含义

16.世界上最早的一批历史撰述有( )

①孔子的《春秋》 ②司马迁的《史记》 ③希罗多德的《历史》 ④塔西佗的《编年史》

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①②③④

答案:D

解析:

分析:本题考查教材基础知识的掌握能力。世界上最早的一批历史撰述有中国孔子的《春秋》、司马迁的《史记》;西方希罗多德的《历史》、塔西佗的《历史》和《编年史》。故所给四项内容均符合题干要求,只有D项概括最全面,故正确答案为D项。

点评:考查历史著作

17.电影《2046》中有2046列车上超时空的表现,一直到公元2046年,那班神秘列车依旧定期开往2046……。你认为人能不能超越历史( )

A.能 B.不能 C.“踏上列车”能 D.乘坐“宇宙飞船”能

答案:B

解析:

分析:因为历史具有连续性和继承性的特点,故人们不能超越历史,B项为正确答案。

点评:考查人不能超越历史

18.学习历史必然要接触史料。针对某一特定历史事物,目击者或者当事人留下的实物、文字或者口头的陈述为一手史料,而非目击者或非当事人的文字或口头的陈述为二手史料。下列说法正确的是( )

A. 一手史料都能真实的反映历史

B. 二手史料都带有陈述人的主观因素

C. 只有一手史料才能真实的反映历史

D. 二手史料的价值不如一手史料

答案:B

解析:

分析:一手史料是当时的实物不具有主观性,后人只能对其进行研究,研究成果有一定研究者的主观性。二手史料属于人为的陈述具有不准确性和偏向性。

点评:考查史料

19.“一分材料出一分货,十分材料出十分货,没有材料便不出货。”这话听来好像很对,没有材料你出什么货?没有史料你写什么历史?但深入追寻一下,也是有问题的。……所以,不是一分材料出一分货,而是同一分材料在不同人的脑袋里,在不同时代的人的脑袋里可以出好多分货。对这段话理解最为准确的是

A.史料是历史学的重要基础 B.史料解读当遵循逻辑性

C.史料蕴含信息有多寡之分 D.史料解读具有主观差异

答案:D

解析:

分析:从材料信息“不是一分材料出一分货,而是同一分材料在不同人的脑袋里,在不同时代的人的脑袋里可以出好多分货”,可以分析的出对史料的解读,受到时代性、阶级性、个人见解、见识程度等多重主客观因素的制约,有时代性和个人的差异,因此选D。

点评:考查史料解读

20.国学大师南怀瑾(1918—2012年)曾自撰一副对联:“上下五千年,纵横十万里;经纶三大教,出入百家言。”据此判断要想成为“国学大师”说法错误的是

A.读万卷书,行万里路

B.积极传播中国传统文化

C.融会贯通儒释道三大教,谙熟天文地理

D.熟知古今历史,精通佛教、基督教、伊斯兰教三大宗教

答案:D

解析:

分析:本题考查解读史料获取信息的能力,依据所学知识,上下五千年指的是中国古今五千年的历史;纵横十万里指的是读万卷书,行万里路;经纶三大教指的是融会贯通儒道佛三大教;出入百家言指的是博览百家书籍,熟知天文地理。故D项错误,符合题意。

点评:考查儒家思想的发展演变过程

二、材料分析题

21.阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料1:中国古代史书多以纪传体编撰而成。“盖纪者,编年也;传者,列事也。编年者,历帝王之岁月……;列事者,录人臣之行状。”

——据(唐)刘知几《史通》

历史者,“叙述人群进化之现象而求得其公理公例者也”;史家必探察“国民全部之经历及其相互之关系”;史学者,“国民之明镜也,爱国心之源泉也”。

——据梁启超《饮冰室合集》

材料2:布鲁尼(1369~1444)的《佛罗伦萨史》,不再从上帝创世而是从佛罗伦萨的建城写起;不再记述有关佛罗伦萨建城的神怪传说和奇迹,而是更多地描写佛罗伦萨当时的政治生活。

——据《西方的历史观念》

材料3:20世纪60年代以来我国出版的世界通史教材,对世界近现代史的分期先后出现两种主要做法:①近代史开始于1640年,现代史开始于1917年;②近代史开始于1500年前后,现代史开始于1900年前后。

(1)据材料1,古代纪传体史书记载的主要内容是什么?梁启超的史学观受到哪些思想的影响?

答案:统治者的活动。西方民主平等思想、进化论思想、救亡图存思想。

(2)据材料2,分析布鲁尼的历史撰述反映了当时什么样的思想潮流。

答案:摆脱神学束缚,关注现实,反映了人文主义思潮。

(3)任选材料3中的一种分期说法,分析其史实依据。

答案:以下两种答案任选其一:

①1640年的英国资产阶级革命开启了资本主义的新时代。1917年的俄国十月革命建立了世界上第一个无产阶级领导的社会主义国家。

②1500年前后,新航路开辟,世界从分散孤立走向统一整体。1900年前后,第二次工业革命推动资本主义世界体系最终形成。

(4)有学者认为,历史不仅是指过去的事实本身,也是指人们对往事的记录。谈谈你对这句话的理解。

答案:言之有理即可。

解析:

分析:本题考查对历史记载、历史撰述和历史的理解和辨析能力。第(1)问前半部分根据材料1《史通》的摘录内容直接归纳得出即可,后半部分结合《饮冰室合集》的摘录内容和所学的相关内容回答。第(2)问据材料2“更多地描写佛罗伦萨当时的政治生活”进行分析概括。第(3)问首先要选择一种分期方法,然后结合历史分界线(时间)的重大事件对世界历史发展进程的意义分析。第一种观点是从社会制度(特别是政治制度)的演变、从革命史观、政治文明史观角度分期,第二种观点是从全球化史观、经济文明发展角度分期。第(4)问为开放性的问题,首先要明确学者的观点,然后谈自己的认识。言之有理即可。

点评:考查古代历史著作、史观等

22.曹墓之争

2009年12月,河南安阳发现一座东汉大墓,一些学者依据该墓的规模、形制、遗物及文献记载等,认定这是曹操墓,由些引发了各界热议。

材料一 材料二

问题:

(1)此事之所以引起广泛关注,原因之一在于墓主曹操是一位重要的历史人物。请你列举两个与曹操有关的史实。

答案: 赤壁之战、屯田

(2)从材料一来看,质疑者的依据是什么?

答案:区分了证据的来源或判断证据的真实性、权威性和可靠性。 石枕等都不是直接证据,是二手材料;考古上还未找到直接可以确证曹操身份的资料;没有达到两重证据的印证;文献记载复杂,与考古地点不吻合。

(3)根据材料二,你认为史家怎样才能增加学术可信度,写出信史?

答案:史学家应具备史才、史学、史识、 “史德”

解析:

分析:此题密切结合了当前考古学热点——曹操安阳墓的发掘(此时腾讯网正在现场直播一号墓的发掘),也是社会热门话题之一——曹墓之争,考查了学生对史学方法 “二重证据法”和“史德”的认识。

点评:考查史料及历史研究

23.研究性学习题目。

材料一、历史上有名的“三顾茅庐”,语出自《三国志·蜀志·诸葛亮传》,作者陈寿,指汉末刘备三次诚访诸葛亮出山辅佐的故事,原文是“凡三往,乃见”。此后传为佳话,渐成典故。现在常用来比喻真心诚意,一再邀请、拜访有专长的贤人。

——百度百科“三顾茅庐”解释

材料二、“先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中”

——诸葛亮《出师表》

材料三、三国时魏国人鱼豢著的《魏略》和西晋司马彪的《九州春秋》都写到“亮乃北行见备”,即是诸葛亮主动去找的刘备。

——《 “三顾茅庐”真的存在吗?》

材料四、史学理论家刘知几称史家有三长:史才、史学、史识,章实斋又加一史德,并称之为史家四长。所谓史学,是指史家所掌握的史料;所谓史才,是指对史料进行分析、研究的方法;所谓史识,则是指对历史事件之间关系以及历史发展方向的认识;所谓史德,则是指历史学家们的职业道德,简而言之,就是要求能够秉笔直书,不虚美,不隐恶。

(1)对于三顾茅庐的真实性,历史上一直有争议,根据以上材料你持什么意见?为什么?

答案:三顾茅庐确实存在。因为诸葛亮《出师表》是当事人的写的,是直接史料。

(2)在对上面第一问的分析中,你使用了“史学四长”中的哪一个?

答案:史才。

解析:

分析:(1)回答这类型的题。首先要表明自己的观点,即三顾茅庐确实存在。再说明原因,即由材料二的出处可知,《出师表》是诸葛亮本人写的,具有真实性,是直接的史料,也是第一手资料。因此可信度还是很高的。(2)材料所讲的是史家有四长:史才、史学、史识,史德,并进一步阐释了什么是史才、史学、史识,史德。本题是属于概念判断题。我们必须要了解概念,才能做出判断。第一问是通过材料分析得出“三顾茅庐”是真实的,使用的是“史才”。

点评:考查史学理论与常识

24.中国史学研究经历了漫长的发展变化过程。阅读材料,回答下列问题。(18分)

材料一 天命难言,非圣人莫能见。舜、禹、契(商朝祖先)、后稷(周朝祖先)皆黄帝子孙也。黄帝策天命而治天下,德泽深后世,故其子孙皆复立为天子,是天之报有德也。人不知,以为泛从布衣匹夫起耳。夫布衣匹夫安能无故而起王天下乎?其有天命然。

——司马迁《史记·三代世表》

材料二 前者史家,不过记载事实;近世史家,必说明其事实之关系,与其原因结果。前者史家,不过记述人间一二有权力者兴亡隆替之事,虽名为史,实不过一人一家之谱牒,近世史家,必探察人间全体之运动进步,即国民全部之经历,及其相互之关系。

——梁启超《中国史叙论》(1901年)

今日欲提倡民族主义,使我四万万同胞强立于此优胜劣败之世界乎?则本国史学一科,实为无老无幼、无男无女、无智无愚、无贤无不肖所皆当从事,视之如渴饮饥食,一刻不容缓者也。……呜呼,史界革命不起,则吾国遂不可救。

——梁启超《新史学》(1902年)

材料三 《历史研究》于1954年2月创刊,到1966年5月停刊。这一时期中国史学界就许多问题进行了争鸣和讨论,《历史研究》是开展学术争鸣的一个重要园地。1966年6月以后,《人民日报》发表了《〈历史研究〉是资产阶级史学的反动堡垒》等文章, 1967年,《历史研究》被迫停刊。1974年国务院下发通知,指出“为适应批林批孔和国内外阶级斗争的需要”,决定出版《历史研究》。从1979年起,《历史研究》开始实现向学术刊物回归,鼓励学术争鸣,召开学术会议;开拓研究领域,借鉴国外史学研究成果,倡导社会史研究……出现了前所未有的活跃局面。

——摘编自宋德金《<历史研究>:新中国历史学发展的缩影》

(1)依据材料一,概括司马迁的史学观点。结合所学知识,分析该观点产生的社会背景。

答案:司马迁坚持天命观。汉武帝加强中央集权,董仲舒提出天人感应的思想,主张君权神授。

(2)依据材料一、二,比较“前者史家”与“近世史家”史学研究的不同点。

答案:前者史家关注著名人物事迹,近世史家关注全体国民;前者史家注重记事,近世史家注重探索历史发展规律;前者史家为王朝服务,近世史家注重探索挽救民族危亡的出路。

(3)依据材料三并结合所学,解读《历史研究》发展变化的历程。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

答案:20世纪50年代中期到60年代中期,中国在学术界提倡百家争鸣,《历史研究》创办并得到发展,促进了学术交流;文化大革命期间,由于强调阶级斗争,《历史研究》停刊、复刊,史学研究受到严重干扰;改革开放以后,由于思想解放和百家争鸣方针的贯彻执行,以及中外交流的增强,《历史研究》焕发了生机,取得了显著成绩。

《历史研究》经历了创办发展、遭遇挫折到焕发生机的过程,说明了学术领域的发展与一个国家的局势(或国情)是密切相关的。

解析:

分析:(1)依据“天命难言,非圣人莫能见。”“其有天命然”可以得出司马迁的史学观点是坚持天命观。该观点产生的社会背景需要结合汉武帝时期的时代背景进行概括,可从汉武帝加强中央集权,董仲舒提出天人感应的思想,主张君权神授方面回答。(2)考查史料解析能力。依据材料二“前者史家,不过记载事实;近世史家,必说明其事实之关系,与其原因结果。前者史家,不过记述人间一二有权力者兴亡隆替之事,虽名为史,实不过一人一家之谱牒,近世史家,必探察人间全体之运动进步,即国民全部之经历,及其相互之关系。”以及“……呜呼,史界革命不起,则吾国遂不可救”进行归纳总结即可得出前者史家关注著名人物事迹,近世史家关注全体国民;前者史家注重记事,近世史家注重探索历史发展规律;前者史家为王朝服务,近世史家注重探索挽救民族危亡的出路这些结论。(3)阅读材料可把《历史研究》的发展分为三个时期:第一个时期是20世纪50年代中期到60年代中期,由于学术界提倡百家争鸣,《历史研究》创办并得到发展,促进了学术交流;第二个时期是文化大革命期间,由于强调阶级斗争,《历史研究》停刊、复刊,史学研究受到严重干扰;第三个时期是改革开放以后,由于思想解放和百家争鸣方针的贯彻执行,以及中外交流的增强,《历史研究》焕发了生机,取得了显著成绩。

点评:考查史学研究方法与史观

25.阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 口述史是记录历史的古老形式,唐德刚给口述史注入了新的因素,树立了活的范例,如唐德刚的成名作《李宗仁回忆录》中,李宗仁本人口述占15%,其他的85%是从报纸、图书馆到处搜求资料补充、考证而成,这本书至今是现代口述史的代表著述;

……设定了具体的标准,让人们知道,现代口述史学不是一种辅助性的秘书工作,而是以史学工作者为主体的历史研究;……相比较而言,从以细节见长的口述史学中,可以更多地感受历史的丰富性……这也是他对现代口述史学的一大贡献。

材料二 唐德刚在《晚清七十年》中提出“历史三峡说”,认为中国全部文明史可分为三个阶段,中间经过两次转型。第一次转型发生在二千多年前,从战国时期到秦帝国,大概经过二三百年,转型完成即创建了农业大帝国的定型。近代的大动乱是从中华帝国到现代国家的第二次转型,“这第二次大转型是被迫的,也是死人如麻,极其痛苦的。”

(注:上述材料均根据凤凰网及维基百科等整理)

(1)根据材料一,概括唐德刚口述史的研究对现代史学的主要贡献。

答案:从传统口述史学发展为现代口述史学;坚持在严格考证的基础上吸收口述材料;从辅助性秘书工作发展为以史学工作者为主体;以细节见长,增强历史的丰富性。

(2)结合有关史实,试从政治、经济、思想三方面概括2 000多年前中国的第一次转型是如何实现的。

答案:政治上,废分封,立郡县,确立封建中央集权制;经济上,确立封建土地私有制;思想文化上,儒学成为正统思想。

(3)为什么说中国的“第二次大转型是被迫的”?这次惊涛骇浪的大转型有哪些表现

答案:西方列强入侵,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会。表现:政治上倡导民权,如维新变法、辛亥革命等;经济上,发展资本主义工业,如发展民族工业等;思想文化上,宣扬西方思想,如学习西方、新文化运动等。

解析:

分析:本题考查史学研究方法和中国古代、近代的社会转型。第(1)题从材料的关键词查找可得。第(2)题从2 000多年前的转型就是奴隶社会向封建社会的转型角度解答。第(3)题第二次转型就是中国由封建社会转变为半殖民地半封建社会,结合其中的政治、经济、思想三个角度解答即可。

点评:考查史料与史学研究

学者持有的另一种意见

此项研究在众多证据的支持下公布学术成果,似乎并无不妥,之所以招来众多质疑,是因为学界存在着抄袭造假的现象,影响了公众对学术成果的信任度。

学者质疑的主要理由

√ 刻有“魏武王”的石枕是从盗墓者手中缴获的:

√ 曹操生前常把自用的石枕等赐予近臣;

√ 文献中对曹墓方位的记载十分复杂,与该墓所处的地貌、地形不太相符。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 2 页 (共 12 页) 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录