岳麓版新课标高二历史选修五第3单元第9课二里头揭秘同步练习题

文档属性

| 名称 | 岳麓版新课标高二历史选修五第3单元第9课二里头揭秘同步练习题 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 208.0KB | ||

| 资源类型 | 素材 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-05-19 16:09:12 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

岳麓版新课标高二历史选修五第3单元

第9课二里头揭秘同步练习题

一、选择

1.面对古史辨派的疑古思潮,学术界把夏史的探索寄托于( )

A.中国近代考古学 B.历史地理学

C.天文历算学 D.辨伪学

答案:A

解析:

分析:顾颉刚的“激将”无意中指出了一条探索夏史的路径,即把文献中有关夏代的传说材料与考古发掘的实物材料相印证,因此学术界把希望寄托于中国近代考古学。

点评:考查考古学对研究夏朝历史的作用

2.古代文献中反映夏人的主要活动区域有( )

A.河南南部和山西西南部

B.河北中部和山西西南部

C.河南中部和山西西南部

D.河北中部和山西西部

答案:C

解析:

分析:古史记载,夏族活动的主要地区在山西西南部、河南中部。

点评:考查夏人的活动区域

3.二里头揭秘主要方面不包括( )

A.遗迹 B.遗物 C.宗教圣地 D.墓葬

答案:C

解析:

分析:本题主考查学生对课本知识的再认再现能力。二里头揭秘,主要包括遗迹、遗物和墓葬三个方面。

点评:考查二里头文化遗存

4.二里头遗址的墓葬呈现出不同的埋葬方式,这说明死者生前( )

A.社会地位存在贫富差异

B.社会地位存在等级差别

C.生活习俗存在差异。

D.宗教信仰存在差异

答案:B

解析:

分析:本题考查学生对课文史实的分析判断能力。要求学生能透过事物的现象看到本质。其墓葬的差异不仅在于随葬品的多寡,更在于某些尸体有的折腿,有的蹲坐,有的双臂作捆绑状,还有的断首解肢,残骸积堆,或与兽骨同穴,与正常葬式迥然有别,这只能说明等级之分。

点评:考查二里头文化遗存

5.下列四点如果都在二里头遗址被发现,那么其中最能说明二里头遗址是强大政权的都城 的是( )

A.宫殿 B.宗庙 C.陶器 D.墓葬

答案:B

解析:

分析:本题考查学生对都城判断的相关知识的了解。宗庙是古代国家政权的象征,它不仅是祭祖的地方,也是处理军国大事,举行策命典礼、外交盟会的地方。在古代,“凡邑有宗庙先君之主日都”,因此这是最重要的一点。

点评:考查二里头文化遗存

6.可以从中判断死者生前的社会地位存在等级差别的有( )

①墓葬的形制 ②墓葬的朝向 ③随葬品的数量 ④随葬品的种类

A.①② B.③④ C.①③④ D.②③④

答案:C

解析:

分析:本题考查学生装对课本知识折再认再现能力。从墓葬的形制与陪葬品的数量和种类,可以看出死者生前的社会地位存在等级差别。

点评:考查二里头文化遗存

7.长安城里有一座长乐宫,是以在战争中破坏了的秦兴乐宫为基础修复而成的。完工以后,那些随刘邦出身草莽的文武将相在壮丽雄伟的宫殿制造的庄严气氛中,竞没有一个敢不遵守礼仪,使出身小小亭长的刘邦大为感叹地说:“我今天才知道身为皇帝的尊贵了!”这段材料反映出宫殿建筑艺术的( )

A.建筑艺术贡献 B.宗教祭祀作用

C.强化等级观念作用 D.烘托皇权作用

答案:D

解析:

分析:本题考查学生对史实材料的分析判断能力。材料中与刘邦一起出身草莽,称兄道弟的文武将相被宫殿的庄严气氛所震慑,没有一个人敢不遵守礼仪,正体现宫殿建筑艺术对皇权的烘托和突现。

点评:考查宫殿设计艺术对皇权的作用

8.目前所知中国最早的宫殿建筑群在( )

A.仰韶文化遗址 B.河姆渡文化遗址

C.大汶口文化遗址 D.二里头文化遗址

答案:D

解析:

分析:2003年,考古学家叉在二里头遗址的宫殿区内发现了四座大型宫室建筑基址。其中.在二号宫殿下面,发现了一座时代更早、规模更大、结构更为复杂的大型宫殿建筑基址,将迄今为止在我国可确认的最早的宫殿建筑群的年代提早了约百年左右。

点评:考查二里头文化遗存

9.1955年,中国著名考古学家李济先生,在论及古史辨运动和中国考古学创始之初的情形时说:“如果你对尧舜的盛世给予过多的颂赞,好吧,拿出你的证据来。如果你论及公元前3000年大禹在工程上的伟绩,证据也得拿出来。我们得先记住,在这种怀疑的精神之下,单纯的文字记载已不复被认为是有效的佐证了。”这段材料强调在远古史的研究中应重视( )

A.历史传说 B.文献资料 C.史学探索 D.考古发掘

答案:D

解析:

分析:本题考查了学生对材料的分析能力。材料中的证据很明显就是对考古发掘证明文献资料提出要求。

点评:考查史料

10.历史学者和考古学者从提出“夏文化”问题到探索夏文化直到发现夏文化,始终利用为线索和依据的分别是( )

A.考古材料实物资料

B.神话传说文献资料

C.考古材料神话传说

D.文献资料考古材料

答案:D

解析:

分析:20世纪30年代以来,历史学者和考古学者始终以文献中有关夏代的传说材料为线索,以考古材料为依据,从提出“夏文化”问题到探索“夏文化”直到发现“夏文化”一步步取得重大突破。

点评:考查史料

11.徐旭生通过对有关夏代史料的全面整理和缜密考证,推测夏氏族或部落活动的中心区域应在( )

A.山西中部 B.河南中部

C.河南西南部 D.山西西南部

答案:B

解析:

分析:徐旭生通过对有关材料进行缜密的考证,推测出夏人可能主要在以下两个区域活动;第一是河南中部的洛阳平原及其附近,尤其是颍水谷的上游登封、禹县地带;第二是山西西南部汾水下游(大约自今山西霍山以南)地带。最后认为“夏氏族或部落早期活动的中心当在河南中部,不在山西西南部”。

点评:考查夏朝文化

12.今天仍有部分学者不认同二里头文化是夏文化的主要原因是( )

A.二里头遗址中没有发现有文字的实物材料

B.古史中没有记载夏文化的活动范围

C.遗址中发现大规模的宫殿建筑群

D.墓葬中有严格的社会等级差别

答案:A

解析:

分析:根据古史记载夏朝是中国文明社会的开始,C 、D 是进入文明社会的表现;徐旭生先生先全面整理古代文献中关于夏史的资料,然后确定夏朝的活动范围,再根据研究课题进行实地调查,最后推断二里头为考察重点,B不对;而A项有文字的实物材料才是最有力的证据。

点评:考查夏朝文化的渊源

13.中国史前社会经历过一个集体生产、平均分配的农耕聚落阶段。能反映这种情景的是

A.姜寨遗址 B.炎黄传说 C.二里头遗址 D.尧舜禹传说

答案:A

解析:

分析:从题干材料“集体生产,平均分配的农耕部落”可知,这应该是原始社会生产经营模式,姜寨遗址是反映母系氏族公社时期的原始部落的遗迹,故A正确。B项炎黄传说反映随着私有财产的出现和氏族制度的瓦解,部落首领逐步掌握了一定的特权;C项二里头文化是中国古代奴隶社会的夏商周时期;尧舜禹传说是原始社会瓦解,奴隶社会形成时期,故B、C、D不符合题意。

点评:考查史前遗址

14.在河南的二里头文化遗址中,发掘出了一些青铜器,主要有小型青铜器,但也有青铜礼器——爵,这表明当时的中国( )

A.处于“公天下”时期 B. 进入“家天下”阶段

C.确立了“封邦建国体制” D. 形成“内外服”制度

答案:B

解析:

分析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,二里头文化是中国青铜时代的文化,大体出现在约公元前二十一世纪至公元前十七世纪,是进行夏文化探索的主体内容。夏朝是我国古代建立的第一个奴隶制国家,已经实现了由“公天下”向“家天下”的转变,青铜器的大小和种类的不同能够更能说明当时社会等级的出现,所以答案选B,A C D三项与史实不符。

点评:考查二里头遗址

15.下图为二里头遗址出土的青铜器。该遗址属于夏商时期,位于河南洛阳偃师。它被称为“书写中国之最的地方”,迄今所知中国最早的青铜器铸造作坊就在这里被发现。该作坊所属的经营形态是

A. 官营手工业 B. 民营手工业

C. 家庭手工业 D. 民间手工业

答案:A

解析:

分析:商周时期,我国工商业的政策是 “工商食官”,即官府控制了社会上的手工业和商业,手工业者和商人食政府的俸禄,为官府服务。此时都是官营手工业。故选A。BCD三种形态春秋以后才开始出现。

点评:考查古代手工业

16.在古代世界的文明成果中,被视为王权象征和灵魂安息之所的建筑是

A.长城 B.二里头宫殿

C.金字塔 D.帕特农神庙

答案:C

解析:

分析:长城是中国古代的军事防御工程;二里头宫殿是中国最古老、也是最早的帝王宫殿,宫殿遗址向人们展示了昔日奴隶制夏王朝的繁华;帕特农神庙是伯利克里执政时期为了歌颂雅典战胜波斯侵略者的胜利而建,显示雅典人对其城邦的保护神——雅典娜女神的尊崇。金字塔是埃及国王法老灵魂安息之所,同时也是法老王权的象征。

点评:考查金字塔

17.中国古代有“禹铸九鼎”的传说,考古工作者在属于夏王朝的偃师二里头遗址中也发掘了不少铜渣、陶范残片和铜镞、铜锥等。这表明夏王朝已进入了 ( )

A.旧石器时代 B.新石器时代 C.青铜时代 D.铁器时代

答案:C

解析:

分析:以上四个名词都属于考古学名词。 本题可以从两个角度提取有效信息。一是根据常识,鼎是古代权利的象征,是青铜铸造,二是从材料中直接提取信息:“铜渣”“铜镞”“铜锥”,也表明是青铜制品。

点评:考查二里头遗址

18.下列哪些途径可以帮助我们了解商朝的历史

①青铜器司母戊方鼎 ②二里头遗址 ③殷墟 ④甲骨文

A.①②③④ B.②③④ C.①③④ D.①②④

答案:C

解析:

分析:根据所学可知①青铜器司母戊方鼎、③殷墟、④甲骨文属于商朝的,而②二里头遗址属于夏朝的遗址,因此选C。此题考查夏商的基础知识。

点评:考查商朝的历史

19.下列古代文物哪些反映了商朝时期的历史

①妇好墓出土的玉凤 ②二里头遗址出土的鱼钩

③虢国出土的车马和青铜礼器 ④三星堆出土的大型青铜铸像

A.①② B.③④ C.②④ D.①④

答案:D

解析:

分析:①妇好商王武丁之妻,④三星对文化是商朝时期巴蜀文化的代表,故D正确。②二里头遗址相当于夏朝时期,③虢国为春秋时期的诸侯国,所以不符合题意。

点评:考查商朝的历史

20.夏朝没有留下直接的文献史料,有关记载多为转手材料,有些具有传说性质,所以夏的存在引起学者的怀疑。二里头遗址发现后,怀疑的看法逐渐减少。这是因为 ( )

A.该遗址的发现证明夏的传说有一定真实性

B.该遗址的考古发现与有关夏的文献记载一一对应

C.该遗址一定程度上证明了夏的存在

D.该遗址的考古发现属于原始材料

答案:C

解析:

分析:二里头遗址属于夏商两代的遗存,又大量夏朝和商朝的实物史料。实物史料比起传说更具说服力,所以学者不再怀疑夏朝的存在,故选C项。该遗址的发现证明夏的存在,而主要不是为了证明传说有一定真实性,排除;该遗址的考古发现与有关夏的文献记载一一对应与题干“夏朝没有留下直接的文献史料”不符,而且也不可能一一对应,排除;该遗址的考古发现属于原始材料,但原始材料也有可能是虚构,不能把它绝对化,排除。所以选C。

点评:考查二里头遗址发掘的价值

二、材料分析题

21.阅读下列材料,回答问题。

材料1: “昔伊洛①竭而夏亡。

——《国语·周语》

材料2:二里头揭秘经过:正式发掘自1959年秋季开始,至1978年春季告一段落,共计二十次。工作分前后两个阶段。1959年秋季至1964年春季,发掘九次。1972年秋季至1978年秋季,发掘十一次。

——摘自历史

【注释】 ①伊洛(河)在现今的偃师西部。

(1)你能找出两则材料之间的联系吗?

答案:根据材料1等文献的推测,确定研究地点“偃师”,然后出现了材料2中的发掘情况。

(2)通过材料2我们对二里头遗址有哪些了解?

答案:二里头遗址长宽各2公里,地下普遍堆积着四个时期的文化层;四周均发现了历史遗迹;出土文物众多:有石器、骨器、蚌器和陶器。

解析:

分析:本题考查材料的分析和结合所学知识解决问题的能力。第(1)问结合文献和考古发掘之间联系的角度思考;第(2)问从发掘的情况结合所学知识回答。

点评:考查夏朝历史

22.遗址作为人类活动的遗存,承载着重要的历史信息。阅读下列材料:

材料一 (二里头遗址)经半个世纪的田野工作,在这里发现了中国最早的城市主干道网,最早的宫城,最早的中轴线布局的宫殿建筑群,最早的封闭式官营手工业作坊区,最早的青铜礼乐器群、兵器群以及青铜器铸造作坊、最早的绿松石器作坊、最早的使用双轮车的证据,等等。这样的规模和内涵在当时的东亚大陆都是独一无二的,可以说,这里是中国乃至东亚地区最早的具有明确城市规划的大型都邑。

——许宏《二里头:华夏王朝文明的开端》

材料二 (二里头遗址)觚、爵、盉则比较常见,而且经常成套出现。早商(即二里冈文化)文化中,很少见到盉,而斝则是常见的。由此看来,觚、爵、盉与觚、爵、斝这两种不同的组合,应该是代表了夏、商两种文化不同的礼俗。

——邹衡《夏商周考古学论文集·试论夏文化》

材料三 对二里头的族属和王朝归属问题,学术界还没有定论。出土文字材料的匮乏、传世文献的不确定性等因素,都导致我们对早期中国的纪年只能作粗略的把握。“疑则疑之”即出于不得已,也是一种科学的态度。暂时不知道二里头姓夏还是姓商,丝毫不影响它在中国文明发展史上的地位和分量。

——许宏《二里头:华夏王朝文明的开端》

请回答:

(1)据材料一、二,概括二里头遗址所体现的历史信息。

答案:宫殿建筑群的布局反映了当时建筑技术和集权;大量青铜器反映了手工业较高的发展水平;陶器和铜器中的酒器如觚、爵、盉与觚、爵、斝等反映了农业的发达。

(2)据材料二、三,关于二里头文化姓夏还是姓商,邹衡和许宏有怎样的观点,各自的理由是什么?

答案:邹衡:二里头遗址属于夏代文化范围,因为早商(即二里冈文化)文化中,很少见到盉;许宏:二里头姓夏还是姓商,还没有定论。原因是出土文字材料的匮乏、传世文献的不确定性等因素。

(3)综合上述材料,概括二里头考古发掘的意义

答案:二里头遗址在华夏早期文明形成过程中承前启后,二里头都邑规划性的判明,对于探索中国文明的源流(或在中国文明发展史上)具有重要的标尺性意义。

解析:

分析:本题考查学生获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物的能力。(1)本题材料一关键词是“‘工农武装割据’的思想”,设问是毛泽东是怎样开创中国革命的正确道路,根据所学知识,考查毛泽东从实践中总结革命理论,运用理论指导革命道路实践的过程。(2)根据设问的提示,本题实际上考查邓小平建设有中国特色的社会主义道路创建的过程。(3)本题考查学生运用判断、比较、归纳的方法论证历史问题,必须运用所学知识回答。

考点:探索历史的奥秘·二里头遗址·形成、特点

点评:考查二里头遗址

23. 阅读下列材料:

材料一 从1959年秋天开始,至20世纪70年代末,考古学者对偃师二里头遗址进行了20次科学发掘……遗址北部发现了烧制陶器的窑址,南部发现了陶范和坩埚残块。发掘出土的文物中陶器最多,有689件。如豆、簋、钵、瓮、盆、罐、缸、版瓦、筒瓦、瓦当、陶水管和瓦钉等。

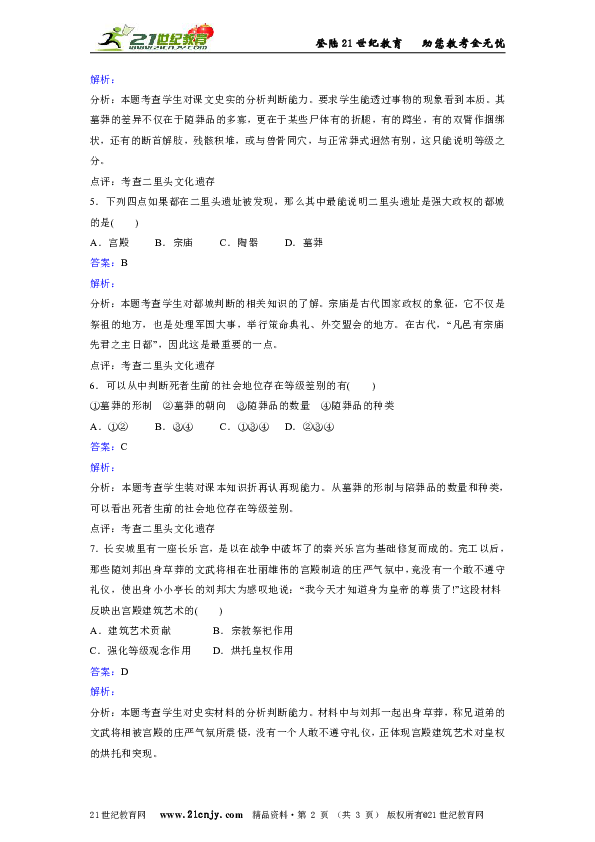

材料二

请回答:

(1)根据材料一,我们从中可以得到有关陶器的什么信息

答案:有烧制陶器的窑址说明烧制陶器的规模较大;发现了陶范,说明陶器的生产技术较高;陶器有很多种类,可分为生活类的和建筑类的。

(2)从材料二看,当时的陶器有什么特征

答案:特征:折沿平底、三底足,较平稳,实用性强,器表还饰有划纹,反映出当时人们的审美观念。

(3) 陶器出现的意义是什么?

答案:生活陶器的出现使人类的饮食习惯发生了变化,把人类从生饮、生食和吃烧烤食物的习惯中解放出来,从而让人类吃上了既卫生又易于消化的烧煮食物,促进了人体的消化吸收,大大减少了病菌人口,从而提高了人类的健康水平,延长了人类的寿命。建筑陶器促进了建筑陶业的长足发展,而且很多世界著名的建筑历史遗产,如长城、宫殿、皇陵等都离不开砖瓦,直至近现代砖瓦还是我国建筑业的重要材料。

解析:

分析:第(1)问注意结合材料进行回答,从窑址陶器出土的数量,可以看出当时烧制陶器的规模;陶范说明当时陶器制作有了一定的规范;另外从材料中还可以看出当时陶器的种类非常多;从使用的门类可以看出主要是用于生活和建筑类。第(2)问考查学生依据图片信息获取知识的能力。本题要求考生回答陶器的特征,只要根据图片并结合所学知识,从折沿平底、三底足,较平稳,实用性强,器表还饰有划纹,反映出当时人们的审美观念等方面回答即可。第(3)问本题属于依据材料和所学概括知识的能力。陶器出现的意义,结合所学从“生活陶器的出现使人类的饮食习惯发生了变化以及建筑陶器促进了建筑陶业的长足发展,如长城、宫殿、皇陵等都离不开砖瓦”等生活和建筑两个方面进行分析作答。

点评:考查二里头遗址

24.阅读下列材料,回答问题。

材料:二里头文化三期陶器纹饰拓本

(1)材料反映了二里头文化三期陶器上的哪些纹饰?

答案:有篮文、方格文、绳纹、弦纹、花边纹等纹饰。

(2)根据材料并结合所学知识分析二里头文化出土陶器的特征。

答案:总体特征是:形制多变、种类繁多。

①质料:灰陶、泥质陶、夹砂灰陶所占比例较前增大。

②形制:二里头文化各期的陶器也存在变化,如:一期以平沿平底为主;三、四期以卷沿圆底为主等。

③纹饰:除素面和磨光外,还有刻划、拍打和压印的各种纹饰。

解析:

分析:本题考查对二里头文化出土陶器的理解和辨析能力。第(1)问直接从材料反映的内容分析概括;第(2)问从形制、种类等角度思考回答。

点评:考查二里头遗址的特点

25.甲骨文的发现以及对安阳殷墟的考古发掘,证明了商王朝的存在。这给了中国学者以极大的鼓舞,他们希望能从考古学上寻找夏王朝的文化遗存。

材料一 如果你对尧舜的盛世给予过多的颂赞,好吧,拿出你的证据来。如果你论及公元前3000年大禹在工程上的伟绩,证据也得拿出来。我们得先记住,在这种怀疑的精神之下,单纯的文字记载已不复被认为是有效的佐证了。

——中国著名考古学家李济(1955年)

材料二

二里头遗址平面示意图

请回答:

(1)结合材料一和所学知识,指出探索夏王朝文明所面临的困境。并分析探秘夏王朝文明遗址有哪些可行性条件

答案:困境:文字记载少;遗存片段而零散。

条件:疑古思辨的推动;学者对夏朝遗存位置的预测;借鉴新的史学方法(传说材料与考古实物相印证,借用西方现代科学方法)。

(2)据材料二,概括二里头遗址表现出的文明特点。

答案:特点:文化遗存丰富(遗迹、遗物和墓葬等);有一定经济、政治管理水平。

(3)联系材料一与材料二,结合所学知识,概述探寻夏王朝遗址学术领域有着怎样的定论和争论 对二里头遗址奥秘进一步科学解读,需要继续使用什么方法

答案:定论:二里头遗址用事实证明了夏朝的真实存在。

争论:二里头遗址与夏文明的时期、范围是否完全吻合等。

方法:考古成果与文献资料相互印证。

解析:

分析:此题考查的是对夏朝文明的探究性学习的理解。困境可以从文字记载和文明遗迹存在散乱考虑;条件可以根据材料一和图示的提示直接概括:疑古思辨精神,学者对夏朝遗存位置的预测,传说材料与考古实物相印证,借用西方现代科学方法。(2)此题考查的是对夏朝里头遗址的理解。可以从遗迹、遗物和墓葬,有一定经济、政治管理水平等方面作答。(3)此题考查的是对史学研究的方法的理解。定论可以从证明夏朝的存在角度考虑,争论主要在具体的时间和范围等方面,方法是考古成果与文献资料相互印证。

点评:考查二里头遗址的特点与争论

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 11 页 (共 11 页) 版权所有@21世纪教育网

岳麓版新课标高二历史选修五第3单元

第9课二里头揭秘同步练习题

一、选择

1.面对古史辨派的疑古思潮,学术界把夏史的探索寄托于( )

A.中国近代考古学 B.历史地理学

C.天文历算学 D.辨伪学

答案:A

解析:

分析:顾颉刚的“激将”无意中指出了一条探索夏史的路径,即把文献中有关夏代的传说材料与考古发掘的实物材料相印证,因此学术界把希望寄托于中国近代考古学。

点评:考查考古学对研究夏朝历史的作用

2.古代文献中反映夏人的主要活动区域有( )

A.河南南部和山西西南部

B.河北中部和山西西南部

C.河南中部和山西西南部

D.河北中部和山西西部

答案:C

解析:

分析:古史记载,夏族活动的主要地区在山西西南部、河南中部。

点评:考查夏人的活动区域

3.二里头揭秘主要方面不包括( )

A.遗迹 B.遗物 C.宗教圣地 D.墓葬

答案:C

解析:

分析:本题主考查学生对课本知识的再认再现能力。二里头揭秘,主要包括遗迹、遗物和墓葬三个方面。

点评:考查二里头文化遗存

4.二里头遗址的墓葬呈现出不同的埋葬方式,这说明死者生前( )

A.社会地位存在贫富差异

B.社会地位存在等级差别

C.生活习俗存在差异。

D.宗教信仰存在差异

答案:B

解析:

分析:本题考查学生对课文史实的分析判断能力。要求学生能透过事物的现象看到本质。其墓葬的差异不仅在于随葬品的多寡,更在于某些尸体有的折腿,有的蹲坐,有的双臂作捆绑状,还有的断首解肢,残骸积堆,或与兽骨同穴,与正常葬式迥然有别,这只能说明等级之分。

点评:考查二里头文化遗存

5.下列四点如果都在二里头遗址被发现,那么其中最能说明二里头遗址是强大政权的都城 的是( )

A.宫殿 B.宗庙 C.陶器 D.墓葬

答案:B

解析:

分析:本题考查学生对都城判断的相关知识的了解。宗庙是古代国家政权的象征,它不仅是祭祖的地方,也是处理军国大事,举行策命典礼、外交盟会的地方。在古代,“凡邑有宗庙先君之主日都”,因此这是最重要的一点。

点评:考查二里头文化遗存

6.可以从中判断死者生前的社会地位存在等级差别的有( )

①墓葬的形制 ②墓葬的朝向 ③随葬品的数量 ④随葬品的种类

A.①② B.③④ C.①③④ D.②③④

答案:C

解析:

分析:本题考查学生装对课本知识折再认再现能力。从墓葬的形制与陪葬品的数量和种类,可以看出死者生前的社会地位存在等级差别。

点评:考查二里头文化遗存

7.长安城里有一座长乐宫,是以在战争中破坏了的秦兴乐宫为基础修复而成的。完工以后,那些随刘邦出身草莽的文武将相在壮丽雄伟的宫殿制造的庄严气氛中,竞没有一个敢不遵守礼仪,使出身小小亭长的刘邦大为感叹地说:“我今天才知道身为皇帝的尊贵了!”这段材料反映出宫殿建筑艺术的( )

A.建筑艺术贡献 B.宗教祭祀作用

C.强化等级观念作用 D.烘托皇权作用

答案:D

解析:

分析:本题考查学生对史实材料的分析判断能力。材料中与刘邦一起出身草莽,称兄道弟的文武将相被宫殿的庄严气氛所震慑,没有一个人敢不遵守礼仪,正体现宫殿建筑艺术对皇权的烘托和突现。

点评:考查宫殿设计艺术对皇权的作用

8.目前所知中国最早的宫殿建筑群在( )

A.仰韶文化遗址 B.河姆渡文化遗址

C.大汶口文化遗址 D.二里头文化遗址

答案:D

解析:

分析:2003年,考古学家叉在二里头遗址的宫殿区内发现了四座大型宫室建筑基址。其中.在二号宫殿下面,发现了一座时代更早、规模更大、结构更为复杂的大型宫殿建筑基址,将迄今为止在我国可确认的最早的宫殿建筑群的年代提早了约百年左右。

点评:考查二里头文化遗存

9.1955年,中国著名考古学家李济先生,在论及古史辨运动和中国考古学创始之初的情形时说:“如果你对尧舜的盛世给予过多的颂赞,好吧,拿出你的证据来。如果你论及公元前3000年大禹在工程上的伟绩,证据也得拿出来。我们得先记住,在这种怀疑的精神之下,单纯的文字记载已不复被认为是有效的佐证了。”这段材料强调在远古史的研究中应重视( )

A.历史传说 B.文献资料 C.史学探索 D.考古发掘

答案:D

解析:

分析:本题考查了学生对材料的分析能力。材料中的证据很明显就是对考古发掘证明文献资料提出要求。

点评:考查史料

10.历史学者和考古学者从提出“夏文化”问题到探索夏文化直到发现夏文化,始终利用为线索和依据的分别是( )

A.考古材料实物资料

B.神话传说文献资料

C.考古材料神话传说

D.文献资料考古材料

答案:D

解析:

分析:20世纪30年代以来,历史学者和考古学者始终以文献中有关夏代的传说材料为线索,以考古材料为依据,从提出“夏文化”问题到探索“夏文化”直到发现“夏文化”一步步取得重大突破。

点评:考查史料

11.徐旭生通过对有关夏代史料的全面整理和缜密考证,推测夏氏族或部落活动的中心区域应在( )

A.山西中部 B.河南中部

C.河南西南部 D.山西西南部

答案:B

解析:

分析:徐旭生通过对有关材料进行缜密的考证,推测出夏人可能主要在以下两个区域活动;第一是河南中部的洛阳平原及其附近,尤其是颍水谷的上游登封、禹县地带;第二是山西西南部汾水下游(大约自今山西霍山以南)地带。最后认为“夏氏族或部落早期活动的中心当在河南中部,不在山西西南部”。

点评:考查夏朝文化

12.今天仍有部分学者不认同二里头文化是夏文化的主要原因是( )

A.二里头遗址中没有发现有文字的实物材料

B.古史中没有记载夏文化的活动范围

C.遗址中发现大规模的宫殿建筑群

D.墓葬中有严格的社会等级差别

答案:A

解析:

分析:根据古史记载夏朝是中国文明社会的开始,C 、D 是进入文明社会的表现;徐旭生先生先全面整理古代文献中关于夏史的资料,然后确定夏朝的活动范围,再根据研究课题进行实地调查,最后推断二里头为考察重点,B不对;而A项有文字的实物材料才是最有力的证据。

点评:考查夏朝文化的渊源

13.中国史前社会经历过一个集体生产、平均分配的农耕聚落阶段。能反映这种情景的是

A.姜寨遗址 B.炎黄传说 C.二里头遗址 D.尧舜禹传说

答案:A

解析:

分析:从题干材料“集体生产,平均分配的农耕部落”可知,这应该是原始社会生产经营模式,姜寨遗址是反映母系氏族公社时期的原始部落的遗迹,故A正确。B项炎黄传说反映随着私有财产的出现和氏族制度的瓦解,部落首领逐步掌握了一定的特权;C项二里头文化是中国古代奴隶社会的夏商周时期;尧舜禹传说是原始社会瓦解,奴隶社会形成时期,故B、C、D不符合题意。

点评:考查史前遗址

14.在河南的二里头文化遗址中,发掘出了一些青铜器,主要有小型青铜器,但也有青铜礼器——爵,这表明当时的中国( )

A.处于“公天下”时期 B. 进入“家天下”阶段

C.确立了“封邦建国体制” D. 形成“内外服”制度

答案:B

解析:

分析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,二里头文化是中国青铜时代的文化,大体出现在约公元前二十一世纪至公元前十七世纪,是进行夏文化探索的主体内容。夏朝是我国古代建立的第一个奴隶制国家,已经实现了由“公天下”向“家天下”的转变,青铜器的大小和种类的不同能够更能说明当时社会等级的出现,所以答案选B,A C D三项与史实不符。

点评:考查二里头遗址

15.下图为二里头遗址出土的青铜器。该遗址属于夏商时期,位于河南洛阳偃师。它被称为“书写中国之最的地方”,迄今所知中国最早的青铜器铸造作坊就在这里被发现。该作坊所属的经营形态是

A. 官营手工业 B. 民营手工业

C. 家庭手工业 D. 民间手工业

答案:A

解析:

分析:商周时期,我国工商业的政策是 “工商食官”,即官府控制了社会上的手工业和商业,手工业者和商人食政府的俸禄,为官府服务。此时都是官营手工业。故选A。BCD三种形态春秋以后才开始出现。

点评:考查古代手工业

16.在古代世界的文明成果中,被视为王权象征和灵魂安息之所的建筑是

A.长城 B.二里头宫殿

C.金字塔 D.帕特农神庙

答案:C

解析:

分析:长城是中国古代的军事防御工程;二里头宫殿是中国最古老、也是最早的帝王宫殿,宫殿遗址向人们展示了昔日奴隶制夏王朝的繁华;帕特农神庙是伯利克里执政时期为了歌颂雅典战胜波斯侵略者的胜利而建,显示雅典人对其城邦的保护神——雅典娜女神的尊崇。金字塔是埃及国王法老灵魂安息之所,同时也是法老王权的象征。

点评:考查金字塔

17.中国古代有“禹铸九鼎”的传说,考古工作者在属于夏王朝的偃师二里头遗址中也发掘了不少铜渣、陶范残片和铜镞、铜锥等。这表明夏王朝已进入了 ( )

A.旧石器时代 B.新石器时代 C.青铜时代 D.铁器时代

答案:C

解析:

分析:以上四个名词都属于考古学名词。 本题可以从两个角度提取有效信息。一是根据常识,鼎是古代权利的象征,是青铜铸造,二是从材料中直接提取信息:“铜渣”“铜镞”“铜锥”,也表明是青铜制品。

点评:考查二里头遗址

18.下列哪些途径可以帮助我们了解商朝的历史

①青铜器司母戊方鼎 ②二里头遗址 ③殷墟 ④甲骨文

A.①②③④ B.②③④ C.①③④ D.①②④

答案:C

解析:

分析:根据所学可知①青铜器司母戊方鼎、③殷墟、④甲骨文属于商朝的,而②二里头遗址属于夏朝的遗址,因此选C。此题考查夏商的基础知识。

点评:考查商朝的历史

19.下列古代文物哪些反映了商朝时期的历史

①妇好墓出土的玉凤 ②二里头遗址出土的鱼钩

③虢国出土的车马和青铜礼器 ④三星堆出土的大型青铜铸像

A.①② B.③④ C.②④ D.①④

答案:D

解析:

分析:①妇好商王武丁之妻,④三星对文化是商朝时期巴蜀文化的代表,故D正确。②二里头遗址相当于夏朝时期,③虢国为春秋时期的诸侯国,所以不符合题意。

点评:考查商朝的历史

20.夏朝没有留下直接的文献史料,有关记载多为转手材料,有些具有传说性质,所以夏的存在引起学者的怀疑。二里头遗址发现后,怀疑的看法逐渐减少。这是因为 ( )

A.该遗址的发现证明夏的传说有一定真实性

B.该遗址的考古发现与有关夏的文献记载一一对应

C.该遗址一定程度上证明了夏的存在

D.该遗址的考古发现属于原始材料

答案:C

解析:

分析:二里头遗址属于夏商两代的遗存,又大量夏朝和商朝的实物史料。实物史料比起传说更具说服力,所以学者不再怀疑夏朝的存在,故选C项。该遗址的发现证明夏的存在,而主要不是为了证明传说有一定真实性,排除;该遗址的考古发现与有关夏的文献记载一一对应与题干“夏朝没有留下直接的文献史料”不符,而且也不可能一一对应,排除;该遗址的考古发现属于原始材料,但原始材料也有可能是虚构,不能把它绝对化,排除。所以选C。

点评:考查二里头遗址发掘的价值

二、材料分析题

21.阅读下列材料,回答问题。

材料1: “昔伊洛①竭而夏亡。

——《国语·周语》

材料2:二里头揭秘经过:正式发掘自1959年秋季开始,至1978年春季告一段落,共计二十次。工作分前后两个阶段。1959年秋季至1964年春季,发掘九次。1972年秋季至1978年秋季,发掘十一次。

——摘自历史

【注释】 ①伊洛(河)在现今的偃师西部。

(1)你能找出两则材料之间的联系吗?

答案:根据材料1等文献的推测,确定研究地点“偃师”,然后出现了材料2中的发掘情况。

(2)通过材料2我们对二里头遗址有哪些了解?

答案:二里头遗址长宽各2公里,地下普遍堆积着四个时期的文化层;四周均发现了历史遗迹;出土文物众多:有石器、骨器、蚌器和陶器。

解析:

分析:本题考查材料的分析和结合所学知识解决问题的能力。第(1)问结合文献和考古发掘之间联系的角度思考;第(2)问从发掘的情况结合所学知识回答。

点评:考查夏朝历史

22.遗址作为人类活动的遗存,承载着重要的历史信息。阅读下列材料:

材料一 (二里头遗址)经半个世纪的田野工作,在这里发现了中国最早的城市主干道网,最早的宫城,最早的中轴线布局的宫殿建筑群,最早的封闭式官营手工业作坊区,最早的青铜礼乐器群、兵器群以及青铜器铸造作坊、最早的绿松石器作坊、最早的使用双轮车的证据,等等。这样的规模和内涵在当时的东亚大陆都是独一无二的,可以说,这里是中国乃至东亚地区最早的具有明确城市规划的大型都邑。

——许宏《二里头:华夏王朝文明的开端》

材料二 (二里头遗址)觚、爵、盉则比较常见,而且经常成套出现。早商(即二里冈文化)文化中,很少见到盉,而斝则是常见的。由此看来,觚、爵、盉与觚、爵、斝这两种不同的组合,应该是代表了夏、商两种文化不同的礼俗。

——邹衡《夏商周考古学论文集·试论夏文化》

材料三 对二里头的族属和王朝归属问题,学术界还没有定论。出土文字材料的匮乏、传世文献的不确定性等因素,都导致我们对早期中国的纪年只能作粗略的把握。“疑则疑之”即出于不得已,也是一种科学的态度。暂时不知道二里头姓夏还是姓商,丝毫不影响它在中国文明发展史上的地位和分量。

——许宏《二里头:华夏王朝文明的开端》

请回答:

(1)据材料一、二,概括二里头遗址所体现的历史信息。

答案:宫殿建筑群的布局反映了当时建筑技术和集权;大量青铜器反映了手工业较高的发展水平;陶器和铜器中的酒器如觚、爵、盉与觚、爵、斝等反映了农业的发达。

(2)据材料二、三,关于二里头文化姓夏还是姓商,邹衡和许宏有怎样的观点,各自的理由是什么?

答案:邹衡:二里头遗址属于夏代文化范围,因为早商(即二里冈文化)文化中,很少见到盉;许宏:二里头姓夏还是姓商,还没有定论。原因是出土文字材料的匮乏、传世文献的不确定性等因素。

(3)综合上述材料,概括二里头考古发掘的意义

答案:二里头遗址在华夏早期文明形成过程中承前启后,二里头都邑规划性的判明,对于探索中国文明的源流(或在中国文明发展史上)具有重要的标尺性意义。

解析:

分析:本题考查学生获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物的能力。(1)本题材料一关键词是“‘工农武装割据’的思想”,设问是毛泽东是怎样开创中国革命的正确道路,根据所学知识,考查毛泽东从实践中总结革命理论,运用理论指导革命道路实践的过程。(2)根据设问的提示,本题实际上考查邓小平建设有中国特色的社会主义道路创建的过程。(3)本题考查学生运用判断、比较、归纳的方法论证历史问题,必须运用所学知识回答。

考点:探索历史的奥秘·二里头遗址·形成、特点

点评:考查二里头遗址

23. 阅读下列材料:

材料一 从1959年秋天开始,至20世纪70年代末,考古学者对偃师二里头遗址进行了20次科学发掘……遗址北部发现了烧制陶器的窑址,南部发现了陶范和坩埚残块。发掘出土的文物中陶器最多,有689件。如豆、簋、钵、瓮、盆、罐、缸、版瓦、筒瓦、瓦当、陶水管和瓦钉等。

材料二

请回答:

(1)根据材料一,我们从中可以得到有关陶器的什么信息

答案:有烧制陶器的窑址说明烧制陶器的规模较大;发现了陶范,说明陶器的生产技术较高;陶器有很多种类,可分为生活类的和建筑类的。

(2)从材料二看,当时的陶器有什么特征

答案:特征:折沿平底、三底足,较平稳,实用性强,器表还饰有划纹,反映出当时人们的审美观念。

(3) 陶器出现的意义是什么?

答案:生活陶器的出现使人类的饮食习惯发生了变化,把人类从生饮、生食和吃烧烤食物的习惯中解放出来,从而让人类吃上了既卫生又易于消化的烧煮食物,促进了人体的消化吸收,大大减少了病菌人口,从而提高了人类的健康水平,延长了人类的寿命。建筑陶器促进了建筑陶业的长足发展,而且很多世界著名的建筑历史遗产,如长城、宫殿、皇陵等都离不开砖瓦,直至近现代砖瓦还是我国建筑业的重要材料。

解析:

分析:第(1)问注意结合材料进行回答,从窑址陶器出土的数量,可以看出当时烧制陶器的规模;陶范说明当时陶器制作有了一定的规范;另外从材料中还可以看出当时陶器的种类非常多;从使用的门类可以看出主要是用于生活和建筑类。第(2)问考查学生依据图片信息获取知识的能力。本题要求考生回答陶器的特征,只要根据图片并结合所学知识,从折沿平底、三底足,较平稳,实用性强,器表还饰有划纹,反映出当时人们的审美观念等方面回答即可。第(3)问本题属于依据材料和所学概括知识的能力。陶器出现的意义,结合所学从“生活陶器的出现使人类的饮食习惯发生了变化以及建筑陶器促进了建筑陶业的长足发展,如长城、宫殿、皇陵等都离不开砖瓦”等生活和建筑两个方面进行分析作答。

点评:考查二里头遗址

24.阅读下列材料,回答问题。

材料:二里头文化三期陶器纹饰拓本

(1)材料反映了二里头文化三期陶器上的哪些纹饰?

答案:有篮文、方格文、绳纹、弦纹、花边纹等纹饰。

(2)根据材料并结合所学知识分析二里头文化出土陶器的特征。

答案:总体特征是:形制多变、种类繁多。

①质料:灰陶、泥质陶、夹砂灰陶所占比例较前增大。

②形制:二里头文化各期的陶器也存在变化,如:一期以平沿平底为主;三、四期以卷沿圆底为主等。

③纹饰:除素面和磨光外,还有刻划、拍打和压印的各种纹饰。

解析:

分析:本题考查对二里头文化出土陶器的理解和辨析能力。第(1)问直接从材料反映的内容分析概括;第(2)问从形制、种类等角度思考回答。

点评:考查二里头遗址的特点

25.甲骨文的发现以及对安阳殷墟的考古发掘,证明了商王朝的存在。这给了中国学者以极大的鼓舞,他们希望能从考古学上寻找夏王朝的文化遗存。

材料一 如果你对尧舜的盛世给予过多的颂赞,好吧,拿出你的证据来。如果你论及公元前3000年大禹在工程上的伟绩,证据也得拿出来。我们得先记住,在这种怀疑的精神之下,单纯的文字记载已不复被认为是有效的佐证了。

——中国著名考古学家李济(1955年)

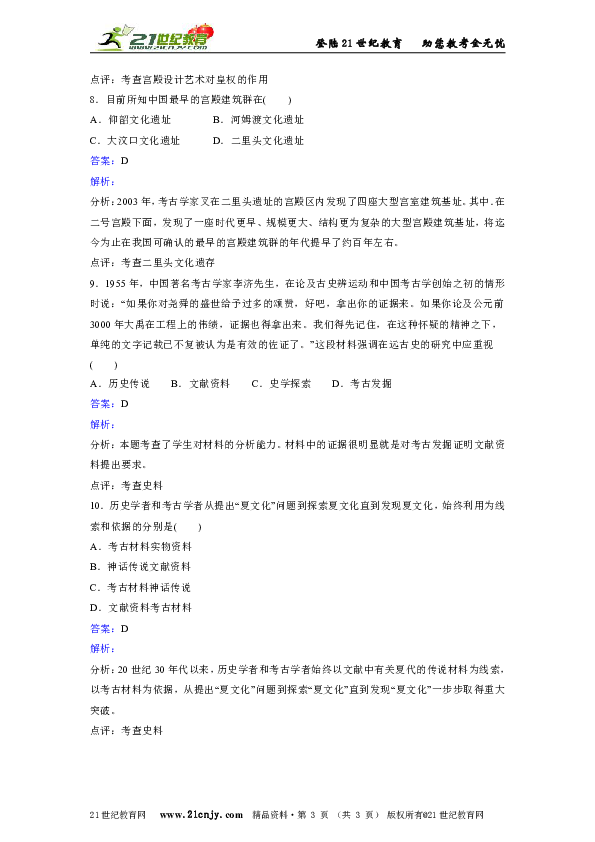

材料二

二里头遗址平面示意图

请回答:

(1)结合材料一和所学知识,指出探索夏王朝文明所面临的困境。并分析探秘夏王朝文明遗址有哪些可行性条件

答案:困境:文字记载少;遗存片段而零散。

条件:疑古思辨的推动;学者对夏朝遗存位置的预测;借鉴新的史学方法(传说材料与考古实物相印证,借用西方现代科学方法)。

(2)据材料二,概括二里头遗址表现出的文明特点。

答案:特点:文化遗存丰富(遗迹、遗物和墓葬等);有一定经济、政治管理水平。

(3)联系材料一与材料二,结合所学知识,概述探寻夏王朝遗址学术领域有着怎样的定论和争论 对二里头遗址奥秘进一步科学解读,需要继续使用什么方法

答案:定论:二里头遗址用事实证明了夏朝的真实存在。

争论:二里头遗址与夏文明的时期、范围是否完全吻合等。

方法:考古成果与文献资料相互印证。

解析:

分析:此题考查的是对夏朝文明的探究性学习的理解。困境可以从文字记载和文明遗迹存在散乱考虑;条件可以根据材料一和图示的提示直接概括:疑古思辨精神,学者对夏朝遗存位置的预测,传说材料与考古实物相印证,借用西方现代科学方法。(2)此题考查的是对夏朝里头遗址的理解。可以从遗迹、遗物和墓葬,有一定经济、政治管理水平等方面作答。(3)此题考查的是对史学研究的方法的理解。定论可以从证明夏朝的存在角度考虑,争论主要在具体的时间和范围等方面,方法是考古成果与文献资料相互印证。

点评:考查二里头遗址的特点与争论

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 11 页 (共 11 页) 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录