统编版语文五年级下册9 古诗三首 课件(共46张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文五年级下册9 古诗三首 课件(共46张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-25 15:20:48 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

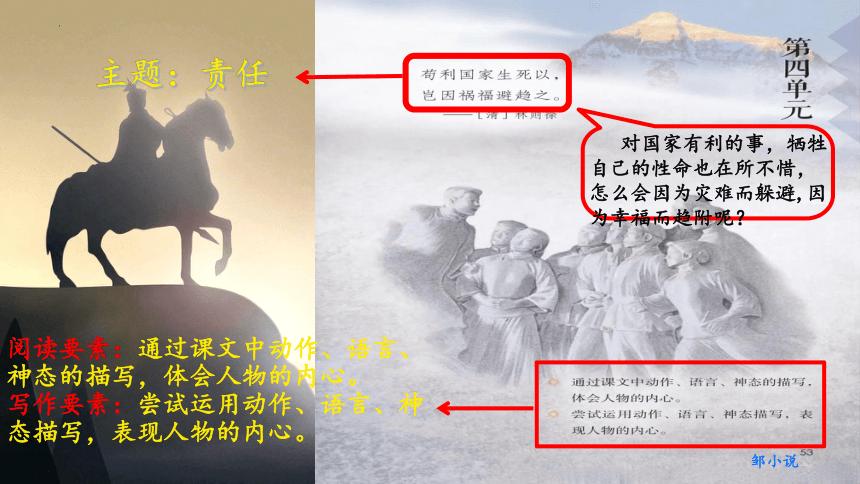

主题:责任

对国家有利的事,牺牲自己的性命也在所不惜,怎么会因为灾难而躲避,因为幸福而趋附呢?

阅读要素:通过课文中动作、语言、神态的描写,体会人物的内心。

写作要素:尝试运用动作、语言、神态描写,表现人物的内心。

邹小说

这一单元,让我们走近先辈,体会他们的内心,感受他们强烈的责任感与使命感:边关将士的豪情壮志,不徇私情的伟人胸怀,意志如钢的英雄气概……

9.古诗三首

从军行

唐 王昌龄

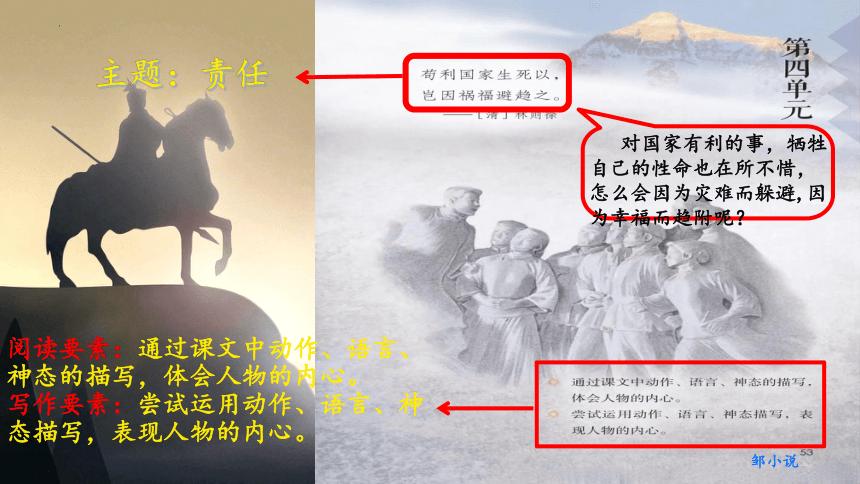

作者资料卡

王昌龄 字少伯,京兆万年(今陕西西安)人。唐代著名诗人。其诗多边塞军旅、宫怨闺情之作,尤擅七绝,与高适、王之涣齐名,被誉为“七绝圣手”。

代表作:《出塞》《从军行》《芙蓉楼送辛渐》

写作背景

王昌龄生活在盛唐时期,此时唐朝国力强盛,人们渴望在这个时代崭露头角、有所作为。武将把一腔热血洒向沙场,建功立业,诗人则为伟大的时代精神所感染,用沉雄的豪情谱写一曲曲雄浑磅礴、瑰丽壮美的诗篇。《从军行》组诗是王昌龄采用乐府旧题写的边塞诗,共七首。本课所选为第四首。

初读古诗

自由朗读古诗,读准字音,读通句子。

感受边关将士的豪情壮志

自由朗读《从军行》,读出节奏,借助注释大致了解诗句的意思。

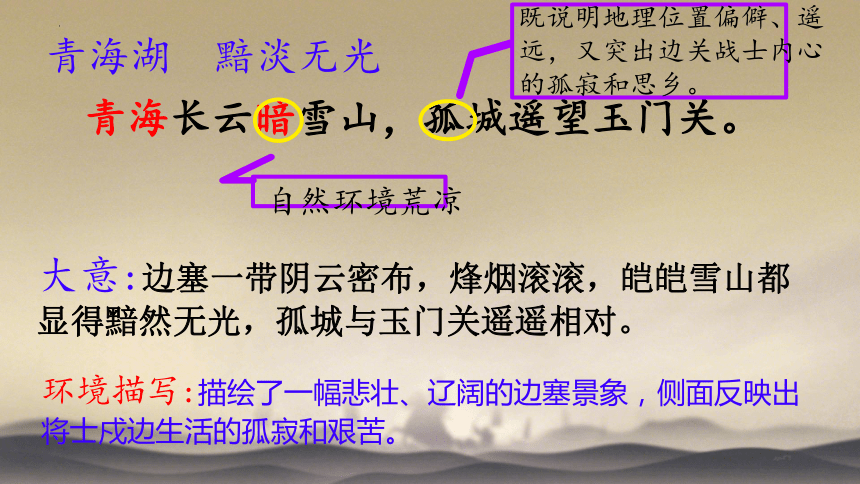

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

青海湖

黯淡无光

大意:边塞一带阴云密布,烽烟滚滚,皑皑雪山都显得黯然无光,孤城与玉门关遥遥相对。

自然环境荒凉

既说明地理位置偏僻、遥远,又突出边关战士内心的孤寂和思乡。

环境描写:描绘了一幅悲壮、辽阔的边塞景象,侧面反映出将士戍边生活的孤寂和艰苦。

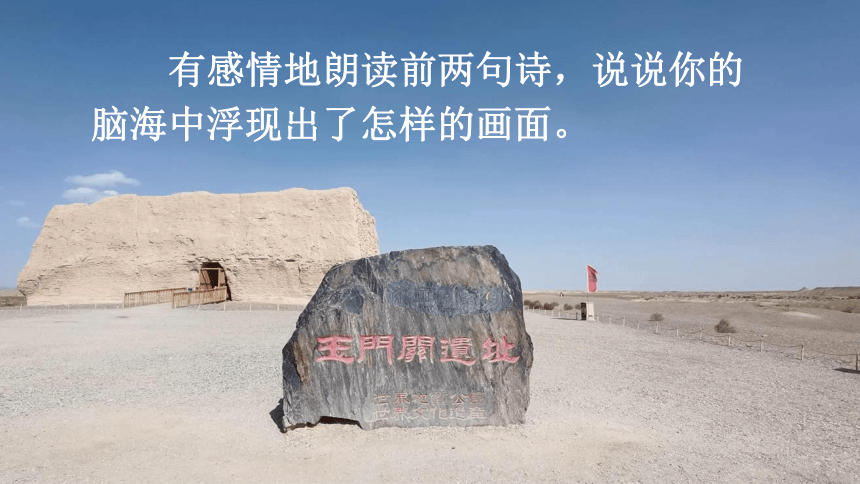

有感情地朗读前两句诗,说说你的脑海中浮现出了怎样的画面。

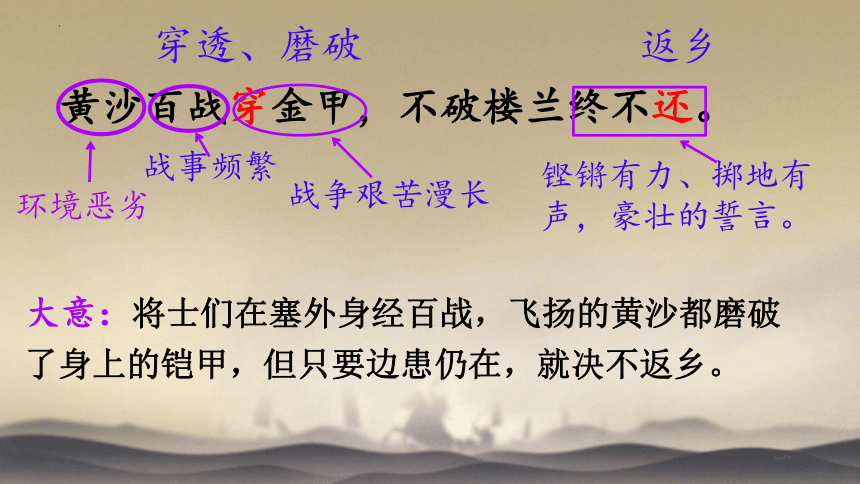

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

穿透、磨破

大意:将士们在塞外身经百战,飞扬的黄沙都磨破了身上的铠甲,但只要边患仍在,就决不返乡。

环境恶劣

返乡

战事频繁

战争艰苦漫长

铿锵有力、掷地有声,豪壮的誓言。

有感情地朗读这句诗,说说你通过“黄沙百战”想象到了怎样的画面。

黄沙百战穿金甲,

不破楼兰终不还。

想象到将士们在边塞黄沙漫天的恶劣环境中无数次奋勇杀敌的场景,身上的铠甲已经被塞外风沙磨得破旧不堪的样子。

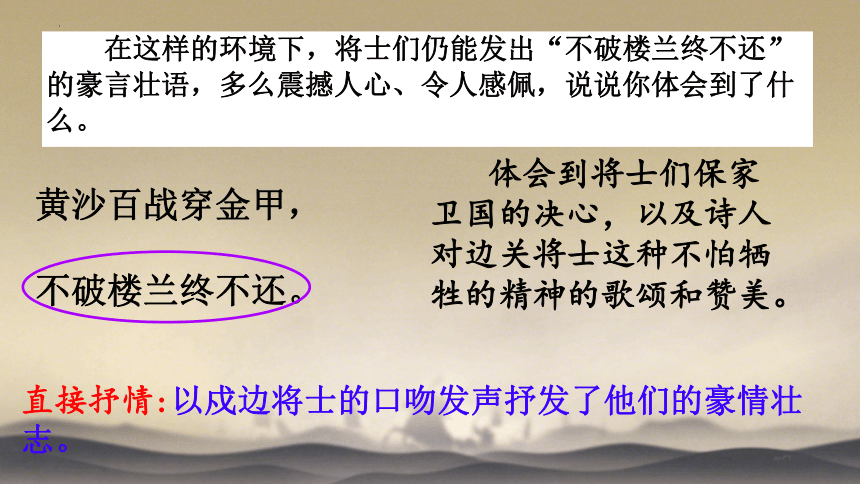

在这样的环境下,将士们仍能发出“不破楼兰终不还”的豪言壮语,多么震撼人心、令人感佩,说说你体会到了什么。

黄沙百战穿金甲,

不破楼兰终不还。

体会到将士们保家卫国的决心,以及诗人对边关将士这种不怕牺牲的精神的歌颂和赞美。

直接抒情:以戍边将士的口吻发声抒发了他们的豪情壮志。

读一读

有感情地朗读古诗,前两句读得低沉、缓慢一些,读出荒凉、肃杀的感觉;后两句语速可稍稍加快,语调也可转为高昂,读出戍边将士的气势和豪情。

主题探究

《从军行》通过描写在孤城中戍守边关的将士们,表现了他们立誓破敌、决战决胜的顽强斗志和爱国主义的豪迈气概。

背一背

从军行

[唐] 王昌龄

( )( )暗( ),

( )遥望( )。

黄沙百战( ),

不破楼兰( )。

青海

长云

雪山

孤城

玉门关

穿金甲

终不还

《秋夜将晓出篱门迎凉有感》

9.古诗三首

宋 陆游

你看到陆游这个名字,第一时间想到的标签是什么?

(爱国诗人)

作者资料卡

陆游(1125—1210) 字务观,号放翁,越州山阴(今浙江绍兴)人。南宋著名爱国诗人,中兴四大家之一,毕生力主抗金,盼望收复失地。其诗、词、文均有成就,尤以诗作数量极丰,风格多样,各体兼备。

代表作:《示儿》《卜算子咏梅》《书愤》《游山西村》等

十一月四日风雨大作

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

示儿

死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

表达了诗人的悲愤之情,渴望能上阵杀敌,收复失地。

此诗作于宋光宗绍熙三年(1192),当时中原地区已经沦陷60多年。60多岁的陆游已经罢归山阴(今浙江绍兴)故里,平静的村居生活并不能使他的心平静下来。尽管“食且不继”,疾病缠身,他依然心存天下,壮怀激烈。此时虽值初秋,暑威仍厉,天气的闷热与心头的煎沸,使他不能安睡。将晓之际,他步出篱门,以舒烦热,心头枨(chéng) 触,成诗二首。本诗是其中一首。

写作背景:

时间

地点

事件

快要天亮

初读古诗

出门感到一阵凉风

感受企盼收复失地的强烈愿望

自由朗读《秋夜将晓出篱门迎凉有感》,读出节奏,结合注释和生活经验大致了解诗句的意思。

三万里河东入海,五千仞岳上摩天。

大意:黄河奔流入海,华山高耸入云。

夸张、对偶,祖国山河壮丽。

黄河奔腾入海的磅礴气势。

触手可及之意,突出山的高峻。

南宋时期,金兵占领了中原地区。诗人作此诗时,中原地区已沦陷于金人之手六十多年。

资料链接

遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

大意:遗民百姓的泪水已经流尽,年复一年地盼望南宋朝廷前来收复失地。

遗民企盼南宋朝廷收复失地却一次次落空的失望之情呼之欲出。

扩大了时间的上限,表达出诗人对苟且偷安的南宋朝廷迟迟没有收复失地的失望和埋怨。

遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

这句诗表达的是“遗民”的心情还是诗人的心情?

借遗民之口表达诗人的心情。

这两句诗站在金统治地区的原宋朝百姓的角度,说他们眼泪已哭干,盼望着南宋朝廷的军队来解救他们,然而年年盼望,年年失望。

此时诗人身在南方北望中原,会是怎样的心情?

满腔悲愤

热切期盼

主题探究

《秋夜将晓出篱门迎凉有感》表达了诗人对祖国大好河山的热爱之情,企盼收复失地。

有感情地朗读这首诗,前两句要读得稳重有力,语速不要太快,读出中原山水的开阔、森严之感。后两句用沉痛的语气来读,“尽”和“又”稍稍加重语气,充分表达出诗中深沉的感情。

读一读

秋夜将晓出篱门迎凉有感

[宋]陆游

三万里河( ),

五千仞岳( )。

遗民( ),

南望( )。

东入海

上摩天

泪尽胡尘里

王师又一年

背一背

9.古诗三首

《闻官军收河南河北》

唐 杜甫

作者资料卡

杜甫:字子美,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人。他的诗反映了唐代由盛转衰的历史过程,被称为“诗史”,他与李白合称“李杜”。主要作品有《望岳》《登高》《春望》《茅屋为秋风所破歌》等。

初读古诗

听到官军收复河南河北这个消息以后发生的事

多音字

裳

cháng

shɑng

(霓裳)

(衣裳)

七言律诗

首联

颔联

颈联

尾联

安史之乱是中国唐代玄宗末年至代宗初年(755年至763年)由唐朝将领安禄山与史思明背叛唐朝后发动的战争,是同唐朝争夺统治权的内战。“安史之乱”让原本繁华安定的国家岌岌可危,也把诗人杜甫卷入了生活的最底层,开始了长达八年的逃难生活。

资料链接

大意:身在蜀地时,忽然听闻蓟北被收复的消息,不禁泪洒衣衫。

说明喜讯来的突然

写出了诗人喜极而泣的神情。

古义:眼泪

今义:鼻涕和眼泪

明白了第一句的意思,下面来找找诗中的关键词。

你从哪些地方感受到了诗人的“喜欲狂”?

大意:回头看到妻儿也一扫愁容,随手卷起书本,内心欣喜若狂。

激动

直抒胸臆

今义:男子的配偶

古义:

大意:在白天便高歌痛饮,想着正好趁春天启程返乡。

诗人已经在回家的路上了吗?

诗人写的是想象中返回故乡的路线和情景。

大意:可以从巴峡穿过巫峡,再顺流而下到襄阳,去往洛阳方向。

时间之迅疾,转瞬之间。

从“巴峡”到“巫峡”,再到“襄阳”,最后到“洛阳”,实际距离并不近,读诗时为什么觉得这些地方仿佛离得很近呢?从中你体会到诗人怎样的心情?

体会到诗人忽闻捷报、急于返乡的喜悦之情。

读了这首诗,你的脑海中浮现出了哪些画面?

诗人泪流满面

卷起书本欣喜若狂

放歌纵酒

欣喜返乡

《闻官军收河南河北》写出了诗人听到 的消息后欣喜若狂的心情,反映了诗人渴望 的愿望,表达了诗人强烈的爱国之情。

主题探究

收复失地

归乡

自由朗读古诗,要读得平稳、流畅,读出诗句表达的心情。

读一读

主题:责任

对国家有利的事,牺牲自己的性命也在所不惜,怎么会因为灾难而躲避,因为幸福而趋附呢?

阅读要素:通过课文中动作、语言、神态的描写,体会人物的内心。

写作要素:尝试运用动作、语言、神态描写,表现人物的内心。

邹小说

这一单元,让我们走近先辈,体会他们的内心,感受他们强烈的责任感与使命感:边关将士的豪情壮志,不徇私情的伟人胸怀,意志如钢的英雄气概……

9.古诗三首

从军行

唐 王昌龄

作者资料卡

王昌龄 字少伯,京兆万年(今陕西西安)人。唐代著名诗人。其诗多边塞军旅、宫怨闺情之作,尤擅七绝,与高适、王之涣齐名,被誉为“七绝圣手”。

代表作:《出塞》《从军行》《芙蓉楼送辛渐》

写作背景

王昌龄生活在盛唐时期,此时唐朝国力强盛,人们渴望在这个时代崭露头角、有所作为。武将把一腔热血洒向沙场,建功立业,诗人则为伟大的时代精神所感染,用沉雄的豪情谱写一曲曲雄浑磅礴、瑰丽壮美的诗篇。《从军行》组诗是王昌龄采用乐府旧题写的边塞诗,共七首。本课所选为第四首。

初读古诗

自由朗读古诗,读准字音,读通句子。

感受边关将士的豪情壮志

自由朗读《从军行》,读出节奏,借助注释大致了解诗句的意思。

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

青海湖

黯淡无光

大意:边塞一带阴云密布,烽烟滚滚,皑皑雪山都显得黯然无光,孤城与玉门关遥遥相对。

自然环境荒凉

既说明地理位置偏僻、遥远,又突出边关战士内心的孤寂和思乡。

环境描写:描绘了一幅悲壮、辽阔的边塞景象,侧面反映出将士戍边生活的孤寂和艰苦。

有感情地朗读前两句诗,说说你的脑海中浮现出了怎样的画面。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

穿透、磨破

大意:将士们在塞外身经百战,飞扬的黄沙都磨破了身上的铠甲,但只要边患仍在,就决不返乡。

环境恶劣

返乡

战事频繁

战争艰苦漫长

铿锵有力、掷地有声,豪壮的誓言。

有感情地朗读这句诗,说说你通过“黄沙百战”想象到了怎样的画面。

黄沙百战穿金甲,

不破楼兰终不还。

想象到将士们在边塞黄沙漫天的恶劣环境中无数次奋勇杀敌的场景,身上的铠甲已经被塞外风沙磨得破旧不堪的样子。

在这样的环境下,将士们仍能发出“不破楼兰终不还”的豪言壮语,多么震撼人心、令人感佩,说说你体会到了什么。

黄沙百战穿金甲,

不破楼兰终不还。

体会到将士们保家卫国的决心,以及诗人对边关将士这种不怕牺牲的精神的歌颂和赞美。

直接抒情:以戍边将士的口吻发声抒发了他们的豪情壮志。

读一读

有感情地朗读古诗,前两句读得低沉、缓慢一些,读出荒凉、肃杀的感觉;后两句语速可稍稍加快,语调也可转为高昂,读出戍边将士的气势和豪情。

主题探究

《从军行》通过描写在孤城中戍守边关的将士们,表现了他们立誓破敌、决战决胜的顽强斗志和爱国主义的豪迈气概。

背一背

从军行

[唐] 王昌龄

( )( )暗( ),

( )遥望( )。

黄沙百战( ),

不破楼兰( )。

青海

长云

雪山

孤城

玉门关

穿金甲

终不还

《秋夜将晓出篱门迎凉有感》

9.古诗三首

宋 陆游

你看到陆游这个名字,第一时间想到的标签是什么?

(爱国诗人)

作者资料卡

陆游(1125—1210) 字务观,号放翁,越州山阴(今浙江绍兴)人。南宋著名爱国诗人,中兴四大家之一,毕生力主抗金,盼望收复失地。其诗、词、文均有成就,尤以诗作数量极丰,风格多样,各体兼备。

代表作:《示儿》《卜算子咏梅》《书愤》《游山西村》等

十一月四日风雨大作

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

示儿

死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

表达了诗人的悲愤之情,渴望能上阵杀敌,收复失地。

此诗作于宋光宗绍熙三年(1192),当时中原地区已经沦陷60多年。60多岁的陆游已经罢归山阴(今浙江绍兴)故里,平静的村居生活并不能使他的心平静下来。尽管“食且不继”,疾病缠身,他依然心存天下,壮怀激烈。此时虽值初秋,暑威仍厉,天气的闷热与心头的煎沸,使他不能安睡。将晓之际,他步出篱门,以舒烦热,心头枨(chéng) 触,成诗二首。本诗是其中一首。

写作背景:

时间

地点

事件

快要天亮

初读古诗

出门感到一阵凉风

感受企盼收复失地的强烈愿望

自由朗读《秋夜将晓出篱门迎凉有感》,读出节奏,结合注释和生活经验大致了解诗句的意思。

三万里河东入海,五千仞岳上摩天。

大意:黄河奔流入海,华山高耸入云。

夸张、对偶,祖国山河壮丽。

黄河奔腾入海的磅礴气势。

触手可及之意,突出山的高峻。

南宋时期,金兵占领了中原地区。诗人作此诗时,中原地区已沦陷于金人之手六十多年。

资料链接

遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

大意:遗民百姓的泪水已经流尽,年复一年地盼望南宋朝廷前来收复失地。

遗民企盼南宋朝廷收复失地却一次次落空的失望之情呼之欲出。

扩大了时间的上限,表达出诗人对苟且偷安的南宋朝廷迟迟没有收复失地的失望和埋怨。

遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

这句诗表达的是“遗民”的心情还是诗人的心情?

借遗民之口表达诗人的心情。

这两句诗站在金统治地区的原宋朝百姓的角度,说他们眼泪已哭干,盼望着南宋朝廷的军队来解救他们,然而年年盼望,年年失望。

此时诗人身在南方北望中原,会是怎样的心情?

满腔悲愤

热切期盼

主题探究

《秋夜将晓出篱门迎凉有感》表达了诗人对祖国大好河山的热爱之情,企盼收复失地。

有感情地朗读这首诗,前两句要读得稳重有力,语速不要太快,读出中原山水的开阔、森严之感。后两句用沉痛的语气来读,“尽”和“又”稍稍加重语气,充分表达出诗中深沉的感情。

读一读

秋夜将晓出篱门迎凉有感

[宋]陆游

三万里河( ),

五千仞岳( )。

遗民( ),

南望( )。

东入海

上摩天

泪尽胡尘里

王师又一年

背一背

9.古诗三首

《闻官军收河南河北》

唐 杜甫

作者资料卡

杜甫:字子美,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人。他的诗反映了唐代由盛转衰的历史过程,被称为“诗史”,他与李白合称“李杜”。主要作品有《望岳》《登高》《春望》《茅屋为秋风所破歌》等。

初读古诗

听到官军收复河南河北这个消息以后发生的事

多音字

裳

cháng

shɑng

(霓裳)

(衣裳)

七言律诗

首联

颔联

颈联

尾联

安史之乱是中国唐代玄宗末年至代宗初年(755年至763年)由唐朝将领安禄山与史思明背叛唐朝后发动的战争,是同唐朝争夺统治权的内战。“安史之乱”让原本繁华安定的国家岌岌可危,也把诗人杜甫卷入了生活的最底层,开始了长达八年的逃难生活。

资料链接

大意:身在蜀地时,忽然听闻蓟北被收复的消息,不禁泪洒衣衫。

说明喜讯来的突然

写出了诗人喜极而泣的神情。

古义:眼泪

今义:鼻涕和眼泪

明白了第一句的意思,下面来找找诗中的关键词。

你从哪些地方感受到了诗人的“喜欲狂”?

大意:回头看到妻儿也一扫愁容,随手卷起书本,内心欣喜若狂。

激动

直抒胸臆

今义:男子的配偶

古义:

大意:在白天便高歌痛饮,想着正好趁春天启程返乡。

诗人已经在回家的路上了吗?

诗人写的是想象中返回故乡的路线和情景。

大意:可以从巴峡穿过巫峡,再顺流而下到襄阳,去往洛阳方向。

时间之迅疾,转瞬之间。

从“巴峡”到“巫峡”,再到“襄阳”,最后到“洛阳”,实际距离并不近,读诗时为什么觉得这些地方仿佛离得很近呢?从中你体会到诗人怎样的心情?

体会到诗人忽闻捷报、急于返乡的喜悦之情。

读了这首诗,你的脑海中浮现出了哪些画面?

诗人泪流满面

卷起书本欣喜若狂

放歌纵酒

欣喜返乡

《闻官军收河南河北》写出了诗人听到 的消息后欣喜若狂的心情,反映了诗人渴望 的愿望,表达了诗人强烈的爱国之情。

主题探究

收复失地

归乡

自由朗读古诗,要读得平稳、流畅,读出诗句表达的心情。

读一读

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地