7.3.3生物进化的原因?2024-2025学年2024人教版八年级生物下册教学同步课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 7.3.3生物进化的原因?2024-2025学年2024人教版八年级生物下册教学同步课件(共35张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-03-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

7.3.3生物进化的原因

第七单元 生物圈中生命

的延续和发展

人教版生物八年级下册

授课教师:********

班 级:********

时 间:********

学习目标

生命观念

通过资料分析和探究模拟保护色的形成过程,能从感性上升到理性的层面去分析生物进化的原因。

科学思维

概述自然选择学说的主要内容,形成生物进化的基本观点。

探究实践

通过探究模拟保护色的形成过程和实验结果的统计,提高动手能力和分析数据的能力。

态度责任

1. 通过学习生物对环境的适应,了解保护色在人类某些领域的仿生应用,激发热爱大自然,认识保护生物多样性的重要性。

2. 通过对达尔文的故事的学习,弘扬尊重客观事实、热爱科学、献身科学的精神。

展示一段地球上各种生物繁衍生息的视频,涵盖植物的开花结果、动物的繁殖后代以及人类的生育等场景。

提问学生:“从视频中我们看到了生命的不断延续,那你们知道生物是如何将自己的特征传递给下一代的?生命又是怎样在漫长的岁月中不断发展变化的呢?” 引发学生的思考,从而导入本节课的主题 —— 生物圈中生命的延续和发展。

让学生分享自己所知道的一些有趣的生命延续或生物进化的现象,激发学生的学习兴趣。

(二)生物的生殖和发育(20 分钟)

植物的生殖 利用多媒体展示皮肤的结构图片,讲解皮肤作为人体的第一道防线,不仅能够阻挡病原体侵入人体,而且它的分泌物还有杀菌作用。

展示呼吸道黏膜上纤毛的摆动、胃酸的杀菌作用等相关图片和视频,介绍黏膜等作为人体的第二道防线,能清扫异物、吞噬和消灭病菌。

讲述当病原体突破前两道防线后,人体的第三道防线就会发挥作用。通过图片展示淋巴细胞、抗体、抗原等概念,解释第三道防线是如何通过产生抗体来消灭病原体的。

(三)特异性免疫和非特异性免疫(15 分钟)

组织学生分组讨论人体三道防线的特点,引导学生总结出非特异性免疫是生来就有的,对多种病原体都有防御作用;而特异性免疫是出生后才产生的,只针对某一特定的病原体或异物起作用。

给出一些具体的免疫实例,如皮肤擦伤后愈合、接种乙肝疫苗预防乙肝等,让学生判断属于哪种免疫类型,加深对特异性免疫和非特异性免疫的理解。

(四)免疫的功能(10 分钟)

讲解免疫具有抵抗抗原的侵入,防止疾病的产生;清除体内衰老、死亡和损伤的细胞;监视、识别和清除体内产生的异常细胞(如肿瘤细胞)等功能。

通过案例分析,如过敏反应、自身免疫病等,说明免疫功能异常时也会对人体造成不利影响,让学生全面认识免疫的功能。

(五)计划免疫(10 分钟)

介绍计划免疫的概念,即根据某些传染病的发生规律,将各种安全有效的疫苗,按照科学的免疫程序,有计划地给儿童接种,以达到预防、控制和消灭相应传染病的目的。

展示我国儿童计划免疫程序表,讲解常见疫苗(如卡介苗、乙肝疫苗、脊髓灰质炎疫苗等)所预防的疾病。

组织学生讨论计划免疫的意义,引导学生认识到计划免疫可以提高人群的免疫力,保护易感人群,预防传染病的流行,对个人和社会都具有重要意义。

(六)课堂小结(5 分钟)

与学生一起回顾本节课所学的主要内容,包括人体的三道防线、特异性免疫和非特异性免疫的区别、免疫的功能以及计划免疫的意义等。强调重点和难点知识,帮助学生构建知识框架。

(七)课堂练习(5 分钟)

通过多媒体展示一些相关的练习题,如选择题、填空题、简答题等,让学生进行课堂练习,及时巩固所学知识。教师巡视指导,对学生的答题情况进行点评和反馈。

五、教学反思

在本节课的教学中,通过多种教学方法的运用,学生对免疫与计划免疫的相关知识有了较好的理解。但在讲解特异性免疫和非特异性免疫的区别时,部分学生理解起来仍有困难,需要在今后的教学中多结合实例进行讲解,加强学生的理解。同时,在课堂讨论环节,要进一步引导学生积极参与,提高学生的思维能力和合作能力。

利用图片和视频展示植物的有性生殖过程,如桃花的传粉和受精、种子的形成等,讲解有性生殖的概念和特点,强调两性生殖细胞的结合以及遗传物质的重新组合。

展示植物无性生殖的实例,如扦插、嫁接、组织培养等,通过实物或图片介绍操作方法,让学生理解无性生殖的概念和优势,如繁殖速度快、能保持母体优良性状等。

组织学生讨论:在农业生产中,哪些植物适合用有性生殖,哪些适合用无性生殖,为什么?

动物的生殖和发育

以昆虫为例,展示家蚕和蝗虫的生殖发育过程图片和视频,对比完全变态发育(卵、幼虫、蛹、成虫四个时期)和不完全变态发育(卵、若虫、成虫三个时期)的特点,让学生举例说明常见的完全变态和不完全变态昆虫。

介绍两栖动物(如青蛙)的生殖和发育过程,强调其变态发育的特点,以及水环境对其生殖和发育的重要性,引导学生思考两栖动物数量减少的原因。

展示鸟类的生殖和发育过程,包括求偶、交配、筑巢、产卵、孵卵和育雏等阶段,讲解鸟卵的结构及其功能,让学生理解鸟类生殖发育过程的复杂性和对陆地环境的适应性。

人类的生殖和发育

利用图片和动画展示人类生殖系统的结构,简要介绍生殖细胞(精子和卵细胞)的产生以及受精过程。

讲解胚胎发育的过程,从受精卵的形成、着床到胎儿的发育成熟,强调母体对胚胎发育的重要作用,培养学生对母亲的感恩之情。

(三)生物的遗传和变异(20 分钟)

遗传的物质基础

展示染色体、DNA 和基因的结构示意图,讲解它们之间的关系,即染色体由 DNA 和蛋白质组成,基因是有遗传效应的 DNA 片段。

举例说明基因控制生物的性状,如人的单眼皮和双眼皮、豌豆的高茎和矮茎等,让学生理解性状是由基因决定的。

基因在亲子代间的传递

利用遗传图谱,讲解基因在亲子代间传递的过程,重点介绍染色体在生殖过程中的变化,以及基因随染色体的传递规律。

讲解基因的显性和隐性,通过孟德尔的豌豆杂交实验,分析显性性状和隐性性状的表现以及显性基因和隐性基因的关系,让学生学会用遗传图谱解释简单的遗传现象。

人的性别遗传

展示人类染色体图谱,讲解男女染色体的差异,即男性性染色体为 XY,女性性染色体为 XX。

利用遗传图谱分析生男生女的机会均等,让学生理解性别是由性染色体决定的,消除性别歧视观念。

生物的变异

展示不同品种的菊花、果蝇的变异等图片,让学生观察并说出变异的现象,讲解变异的概念,即亲子间和子代个体间的差异。

组织学生讨论变异的类型,如可遗传变异(由遗传物质改变引起)和不可遗传变异(由环境因素引起),以及变异在生物进化中的意义。

进行 “探究花生果实大小的变异” 实验,让学生通过测量、统计和分析数据,体会变异的普遍性和特点。

(四)生物的进化(15 分钟)

生物进化的历程

利用生物进化树的图片,展示生物进化的大致历程,从单细胞生物到多细胞生物、从简单到复杂、从水生到陆生、从低等到高等的进化趋势。

介绍化石在研究生物进化中的重要作用,通过展示不同地质年代的化石图片,让学生了解化石是生物进化的直接证据。

组织学生讨论:为什么说鸟类可能是由古代的爬行动物进化而来的?引导学生从形态结构、生理特征等方面寻找证据。

生物进化的原因

介绍达尔文的自然选择学说的主要内容,包括过度繁殖、生存斗争、遗传变异和适者生存。

通过实例分析,如长颈鹿的进化、桦尺蛾体色的变化等,让学生理解自然选择是如何推动生物进化的,即生物在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程。

组织学生讨论:在现代社会,人类活动对生物进化有哪些影响?培养学生关注环境、保护生物多样性的意识。

(五)课堂总结(3 分钟)

与学生一起回顾本节课所学的主要内容,包括生物的生殖和发育、遗传和变异以及生物进化的知识,构建知识框架。

强调生命的延续和发展是一个复杂而又奇妙的过程,鼓励学生继续探索生命的奥秘,将所学知识应用到生活实际中。

5

课堂检测

4

新知讲解

6

变式训练

7

考试考法

8

小结梳理

学习目录

1

复习引入

2

新知讲解

3

典例讲解

能不能在现实生活中看到它们?

猛犸象

恐龙

恐龙

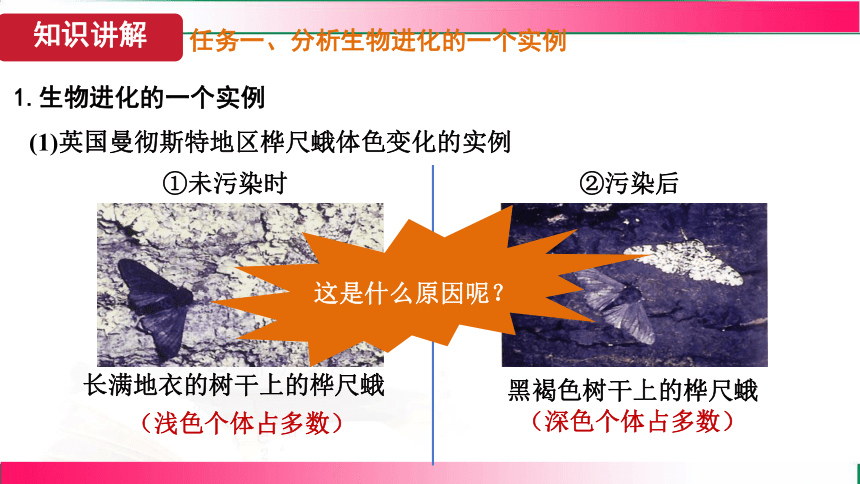

①未污染时

②污染后

(1)英国曼彻斯特地区桦尺蛾体色变化的实例

长满地衣的树干上的桦尺蛾

黑褐色树干上的桦尺蛾

(浅色个体占多数)

(深色个体占多数)

这是什么原因呢?

1.生物进化的一个实例

任务一、分析生物进化的一个实例

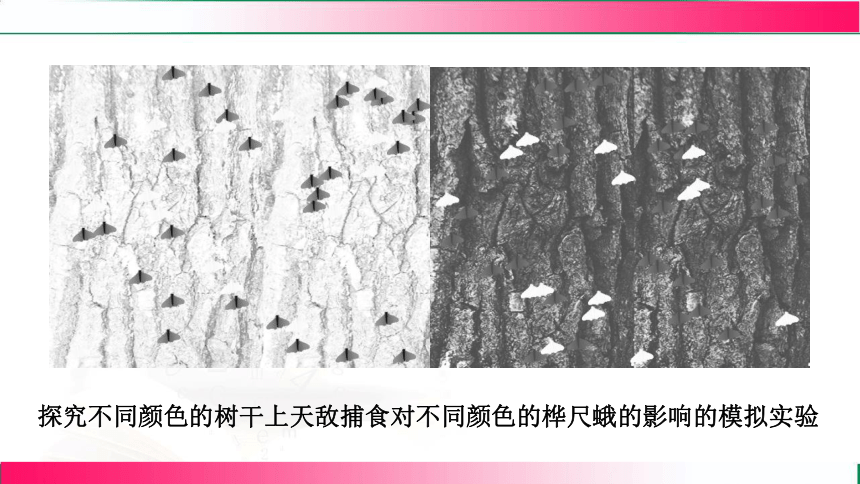

探究不同颜色的树干上天敌捕食对不同颜色的桦尺蛾的影响的模拟实验

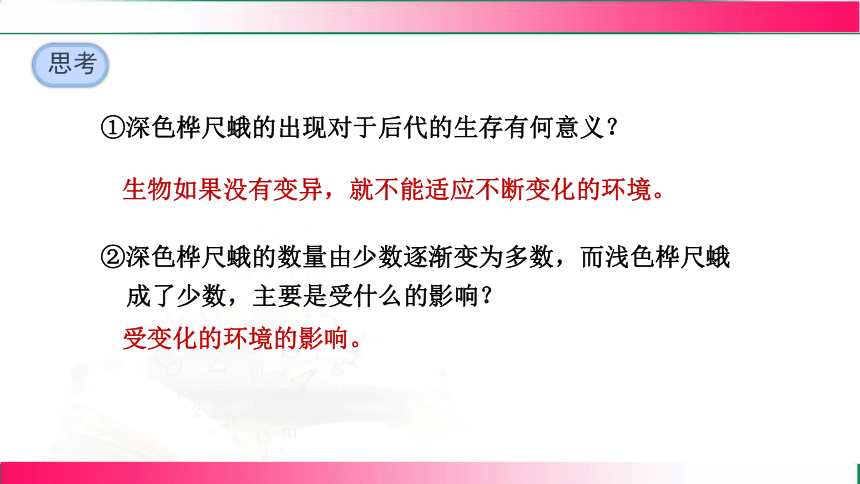

①深色桦尺蛾的出现对于后代的生存有何意义?

②深色桦尺蛾的数量由少数逐渐变为多数,而浅色桦尺蛾成了少数,主要是受什么的影响?

生物如果没有变异,就不能适应不断变化的环境。

受变化的环境的影响。

思考

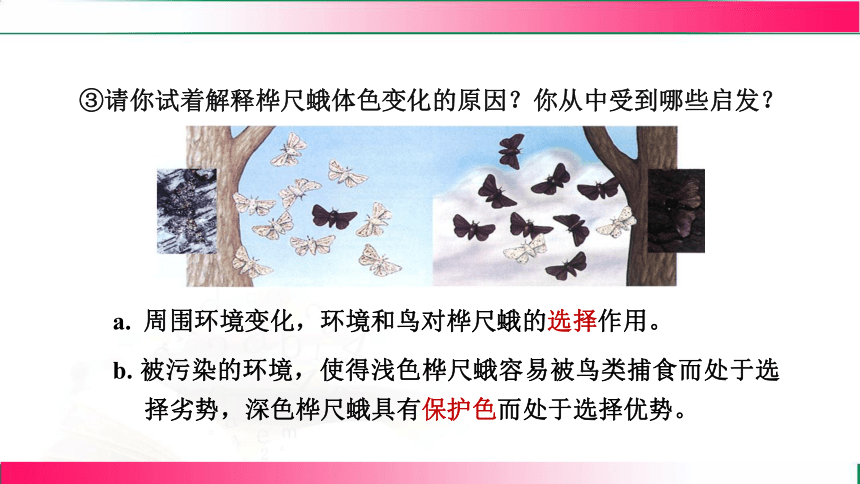

③请你试着解释桦尺蛾体色变化的原因?你从中受到哪些启发?

a. 周围环境变化,环境和鸟对桦尺蛾的选择作用。

b. 被污染的环境,使得浅色桦尺蛾容易被鸟类捕食而处于选择劣势,深色桦尺蛾具有保护色而处于选择优势。

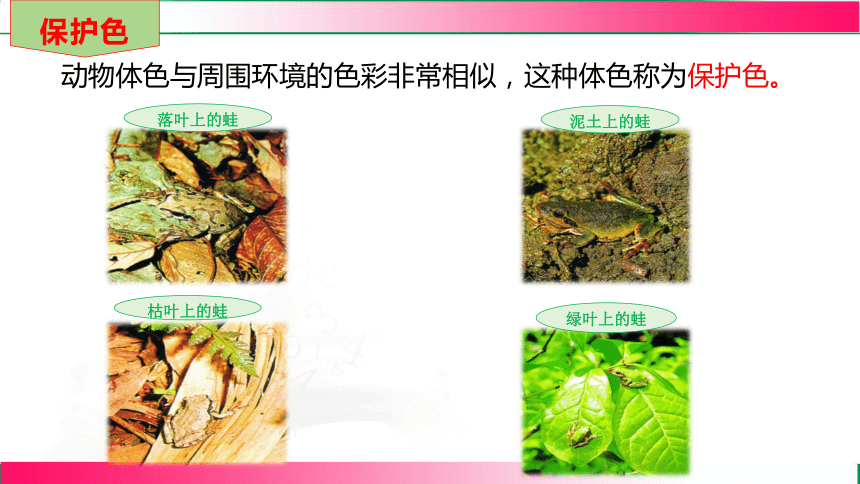

动物体色与周围环境的色彩非常相似,这种体色称为保护色。

落叶上的蛙

泥土上的蛙

保护色

绿叶上的蛙

枯叶上的蛙

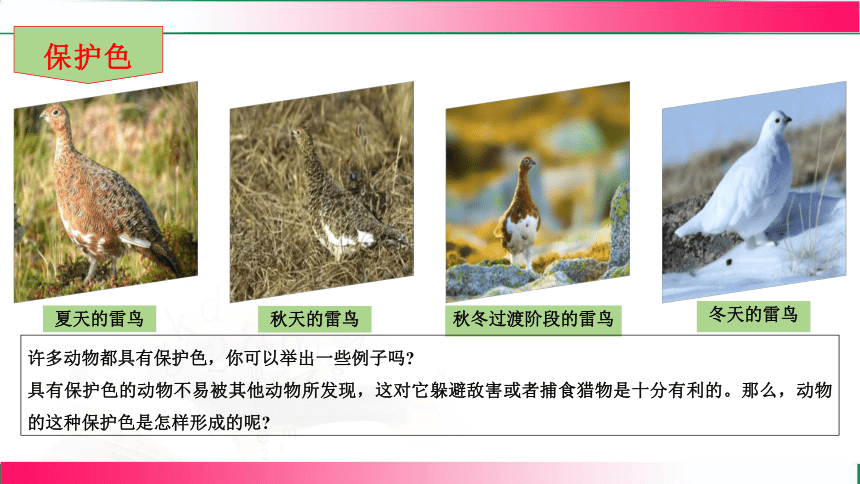

保护色

冬天的雷鸟

秋冬过渡阶段的雷鸟

夏天的雷鸟

秋天的雷鸟

许多动物都具有保护色,你可以举出一些例子吗

具有保护色的动物不易被其他动物所发现,这对它躲避敌害或者捕食猎物是十分有利的。那么,动物的这种保护色是怎样形成的呢

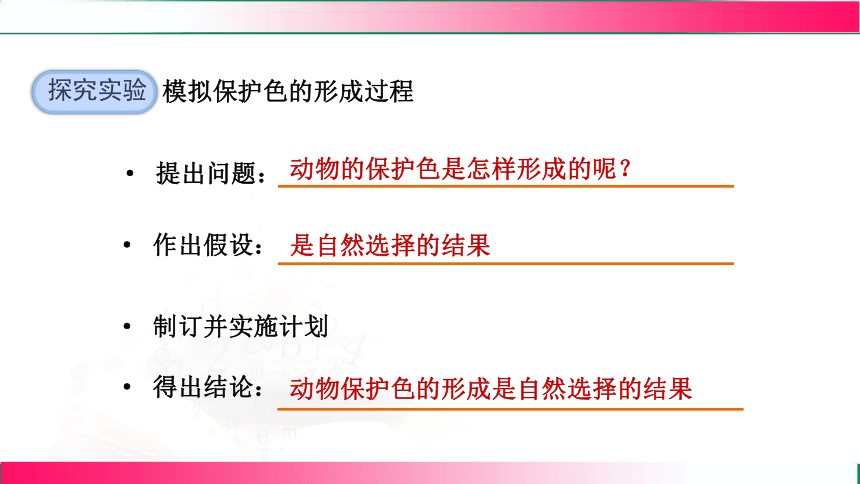

动物的保护色是怎样形成的呢?

· 作出假设:

· 制订并实施计划

· 得出结论:

· 提出问题:

是自然选择的结果

动物保护色的形成是自然选择的结果

模拟保护色的形成过程

探究实验

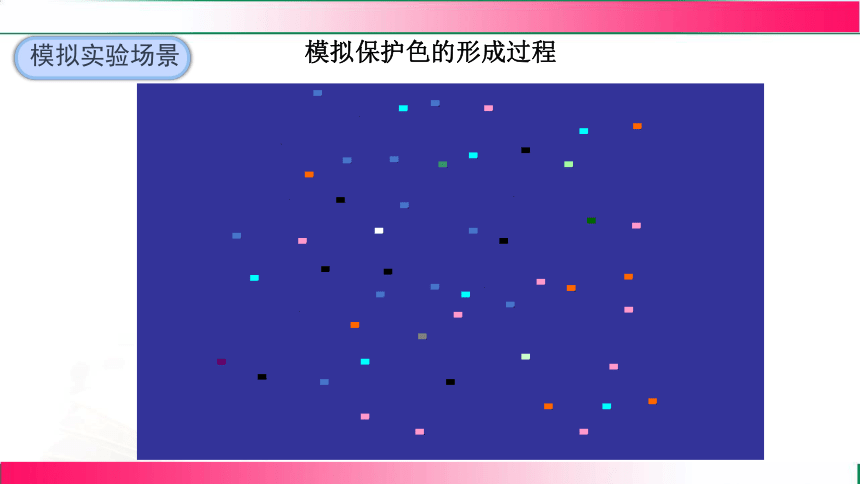

模拟保护色的形成过程

模拟实验场景

制订计划和实施计划

分组:6人一组。

组长:组织、发令。

捕食者(说明:要随机捕食,每代只剩25个“幸存者”为止)。

猎物:小纸片。

记录员:记录每代开始数和幸存者数。

督察员:监督、补充幸存者后代(每个幸存者产生3个后代)。

项目 模拟对象

大彩纸

各色小彩纸

组员

各色备用小彩纸

动物的生活环境

动物体色的变异类型

捕食者

幸存者的后代

记录表

项目 第一代 第二代 第三代 第四代 第五代

纸片的颜色 开始 数目 幸存 数目 开始 数目 幸存 数目 开始 数目 幸存 数目 开始 数目 幸存 数目 开始 数目 幸存

数目

蓝色 9 6 10 8 11 7 12 7 13 14

橙色 9 2 8 1 8 2 7 1 6 0

绿色 9 3 9 2 8 3 7 3 9 0

黄色 9 2 9 1 7 1 6 2 7 0

红色 9 1 8 2 7 1 5 1 5 0

1.在第一代和第五代中,分别是哪种颜色的“幸存者”最多,这与彩色的纸的颜色有什么关系?

2.第一代和第二代之间的“幸存者”的数目有什么变化?第一代和第五代间又有什么变化?

第一代中,小纸片“幸存者”最多的是蓝色;第五代中,小纸片“幸存者”最多的是蓝色,这说明了背景颜色应为蓝色。

第二代“幸存者”的颜色有了分化,有些颜色的“幸存者”明显多于其他颜色的数量,有的颜色没有了“幸存者”。到了第五代仅剩一种颜色的幸存者

思考回答问题

3.比较第一代和第五代的“幸存者”,是否所有颜色都有“幸存者?为什么?

4.通过上面的模拟实验,你能推测保护色的形成过程吗?从中你能简单分析生物进化的原因吗?

比较第一代和第五代的“幸存者”,在群体中不再出现的颜色是橙色、绿色、黄色和红色,原因是这几种颜色在蓝色的“环境”中较为显眼,相比较蓝色而言,这几种不同于背景的颜色更容易被发现。

保护色的形成过程是由于原来的不同体色变异的生物中具有与环境颜色相近的变异个体比较容易存活下来,而这样的个体一代代积累着这种变异,从而形成保护色。当环境发生变化时,不利变异被不断淘汰掉,有利的变异逐渐积累,导致生物朝着一定的方向进化。

得出结论

保护色的形成过程是由于原来的不同体色变异的生物中具有与环境颜色相近的变异个体比较容易存活下来,而这样的个体一代代积累着这种变异,从而形成保护色。

任务二、认识自然选择

达尔文(英国)

《物种起源》

内容解释:

生存斗争

过度繁殖

遗传变异

适者生存

达尔文的自然选择学说

一头雌象一生产仔6头,每头活到100岁

750年后

1900万头

生物的繁殖能力如此强大,但事实上每种生物的后代能够生存下来的却很少,这是为什么呢?

草没有了,它们要吃树叶,而树叶位置较高

生存斗争

它们有颈长和颈短的差异

遗传变异

长颈鹿产生的后代超过环境承受能力

过度繁殖

自然选择的解释

生物是如何进化的?

生物通过遗传、变异和自然选择,不断地进化。

(1)起初长颈鹿的脖子有长有短。

(2)当低处的树木叶子被吃光以后,长脖子的长颈鹿可以吃到高处树叶而存活,并繁殖后代;短脖子的则容易被饿死,留下来的后代也较少。经过逐代积累,产生了今天的长颈鹿。

长颈鹿的进化示意图

自然选择的外在动力:激烈的生存竞争

生物进化的内在因素:遗传和变异

注:变异有利还是有害,取决于环境!

长颈鹿祖先

颈长

颈短

草大量减少

吃高处树叶

饿死

生存

后代不断繁殖

变异

用农药消灭害虫,一段时间后药效会下降,是农药使害虫产生了抗药性吗?

不是。主要是害虫本来就存在具有抗药性变异的个体,农药杀死的是不具抗药性的个体,具有抗药性的个体保留了下来,并把抗药性遗传给了后代。

学以致用

1星题 基础练

分析生物进化的一个实例

1.某地区某种蛾的体色有棕色、灰白色、白色

三种,它们的数量如图所示。后来,由于该地

区环境长期被污染,树木及植被被熏成黑褐色。

A

A. B. C. D.

理论上,下列能正确反映三种蛾数量变化的是 ( )

解析: 当环境颜色为黑褐色时,

灰白色、白色的蛾因体色与环境颜色

存在反差,则容易被敌害发现后被捕

食而减少。

2.在“模拟保护色的形成过程”活动中,取红、绿、蓝、黄四

种颜色的小纸片各25张,放在一块黄布上,实验者先背对黄

布,然后转身快速拿取。经过若干次后,最后剩下的小纸片

数量最多的应该是( )

D

A.红色的 B.绿色的 C.蓝色的 D.黄色的

自然选择

3.[2024·眉山期末] 下列有关达尔文自然选择学说的叙述,不

正确的是( )

C

A.各种生物普遍都具有很强的繁殖能力

B.生物为了得以生存而进行生存斗争

C.生物产生的变异都利于适应环境

D.不适应环境的生物将被淘汰

解析: 生物产生的变异不都是有利的变异。在生存斗

争过程中,具有有利变异的个体就容易生存下去,并将这些

变异遗传给下一代,具有不利变异的个体就容易被淘汰掉。

4.[2024·北京昌平区模拟] 马达加斯加群岛与非洲大陆只相隔

着狭窄的海域,但两地的生物种类却有许多不同。造成这种

现象的主要原因是( )

A

A.自然选择的结果 B.人工选择的结果

C.定向变异导致的 D.岛上生物不进化

5. 如图是长颈鹿的

进化历程示意图,关于其进化的

解释不合理的是( )

D

A.古长颈鹿颈有长有短

B.颈长的长颈鹿更易生存

C.长颈鹿的长颈是有利变异

D.长颈鹿为了能吃到高处的树叶颈长得越来越长

2星题 中档练

6. [2024·云南中考] 海南角螳是海南特有的一种螳

螂,经过长期的进化,其体色和苔藓的颜色相似,有助于它

们生活在长满苔藓的岩壁或者树干上。下列叙述符合自然选

择学说的是( )

A.海南角螳为适应环境发生了变异

B.海南角螳可以随环境改变体色

C.与苔藓颜色相似的海南角螳更易存活

D.海南角螳与其他螳螂之间不存在生存

斗争

√

生物进化的原因

分析生物进化的原因

过度繁殖

生存斗争

遗传和变异

适者生存——自然选择

生物进化的基础:遗传与变异

生物进化的外在动力:环境的改变

生物只有适应不断变化的环境才能生存和繁衍

自然选择学说

了解达尔文和他的进化思想

1.教材习题:完成P67课后练习。

2.实践性作业:查阅资料,比较保护色、警戒色和拟态,在班里进行分享交流。

谢谢观看!

7.3.3生物进化的原因

第七单元 生物圈中生命

的延续和发展

人教版生物八年级下册

授课教师:********

班 级:********

时 间:********

学习目标

生命观念

通过资料分析和探究模拟保护色的形成过程,能从感性上升到理性的层面去分析生物进化的原因。

科学思维

概述自然选择学说的主要内容,形成生物进化的基本观点。

探究实践

通过探究模拟保护色的形成过程和实验结果的统计,提高动手能力和分析数据的能力。

态度责任

1. 通过学习生物对环境的适应,了解保护色在人类某些领域的仿生应用,激发热爱大自然,认识保护生物多样性的重要性。

2. 通过对达尔文的故事的学习,弘扬尊重客观事实、热爱科学、献身科学的精神。

展示一段地球上各种生物繁衍生息的视频,涵盖植物的开花结果、动物的繁殖后代以及人类的生育等场景。

提问学生:“从视频中我们看到了生命的不断延续,那你们知道生物是如何将自己的特征传递给下一代的?生命又是怎样在漫长的岁月中不断发展变化的呢?” 引发学生的思考,从而导入本节课的主题 —— 生物圈中生命的延续和发展。

让学生分享自己所知道的一些有趣的生命延续或生物进化的现象,激发学生的学习兴趣。

(二)生物的生殖和发育(20 分钟)

植物的生殖 利用多媒体展示皮肤的结构图片,讲解皮肤作为人体的第一道防线,不仅能够阻挡病原体侵入人体,而且它的分泌物还有杀菌作用。

展示呼吸道黏膜上纤毛的摆动、胃酸的杀菌作用等相关图片和视频,介绍黏膜等作为人体的第二道防线,能清扫异物、吞噬和消灭病菌。

讲述当病原体突破前两道防线后,人体的第三道防线就会发挥作用。通过图片展示淋巴细胞、抗体、抗原等概念,解释第三道防线是如何通过产生抗体来消灭病原体的。

(三)特异性免疫和非特异性免疫(15 分钟)

组织学生分组讨论人体三道防线的特点,引导学生总结出非特异性免疫是生来就有的,对多种病原体都有防御作用;而特异性免疫是出生后才产生的,只针对某一特定的病原体或异物起作用。

给出一些具体的免疫实例,如皮肤擦伤后愈合、接种乙肝疫苗预防乙肝等,让学生判断属于哪种免疫类型,加深对特异性免疫和非特异性免疫的理解。

(四)免疫的功能(10 分钟)

讲解免疫具有抵抗抗原的侵入,防止疾病的产生;清除体内衰老、死亡和损伤的细胞;监视、识别和清除体内产生的异常细胞(如肿瘤细胞)等功能。

通过案例分析,如过敏反应、自身免疫病等,说明免疫功能异常时也会对人体造成不利影响,让学生全面认识免疫的功能。

(五)计划免疫(10 分钟)

介绍计划免疫的概念,即根据某些传染病的发生规律,将各种安全有效的疫苗,按照科学的免疫程序,有计划地给儿童接种,以达到预防、控制和消灭相应传染病的目的。

展示我国儿童计划免疫程序表,讲解常见疫苗(如卡介苗、乙肝疫苗、脊髓灰质炎疫苗等)所预防的疾病。

组织学生讨论计划免疫的意义,引导学生认识到计划免疫可以提高人群的免疫力,保护易感人群,预防传染病的流行,对个人和社会都具有重要意义。

(六)课堂小结(5 分钟)

与学生一起回顾本节课所学的主要内容,包括人体的三道防线、特异性免疫和非特异性免疫的区别、免疫的功能以及计划免疫的意义等。强调重点和难点知识,帮助学生构建知识框架。

(七)课堂练习(5 分钟)

通过多媒体展示一些相关的练习题,如选择题、填空题、简答题等,让学生进行课堂练习,及时巩固所学知识。教师巡视指导,对学生的答题情况进行点评和反馈。

五、教学反思

在本节课的教学中,通过多种教学方法的运用,学生对免疫与计划免疫的相关知识有了较好的理解。但在讲解特异性免疫和非特异性免疫的区别时,部分学生理解起来仍有困难,需要在今后的教学中多结合实例进行讲解,加强学生的理解。同时,在课堂讨论环节,要进一步引导学生积极参与,提高学生的思维能力和合作能力。

利用图片和视频展示植物的有性生殖过程,如桃花的传粉和受精、种子的形成等,讲解有性生殖的概念和特点,强调两性生殖细胞的结合以及遗传物质的重新组合。

展示植物无性生殖的实例,如扦插、嫁接、组织培养等,通过实物或图片介绍操作方法,让学生理解无性生殖的概念和优势,如繁殖速度快、能保持母体优良性状等。

组织学生讨论:在农业生产中,哪些植物适合用有性生殖,哪些适合用无性生殖,为什么?

动物的生殖和发育

以昆虫为例,展示家蚕和蝗虫的生殖发育过程图片和视频,对比完全变态发育(卵、幼虫、蛹、成虫四个时期)和不完全变态发育(卵、若虫、成虫三个时期)的特点,让学生举例说明常见的完全变态和不完全变态昆虫。

介绍两栖动物(如青蛙)的生殖和发育过程,强调其变态发育的特点,以及水环境对其生殖和发育的重要性,引导学生思考两栖动物数量减少的原因。

展示鸟类的生殖和发育过程,包括求偶、交配、筑巢、产卵、孵卵和育雏等阶段,讲解鸟卵的结构及其功能,让学生理解鸟类生殖发育过程的复杂性和对陆地环境的适应性。

人类的生殖和发育

利用图片和动画展示人类生殖系统的结构,简要介绍生殖细胞(精子和卵细胞)的产生以及受精过程。

讲解胚胎发育的过程,从受精卵的形成、着床到胎儿的发育成熟,强调母体对胚胎发育的重要作用,培养学生对母亲的感恩之情。

(三)生物的遗传和变异(20 分钟)

遗传的物质基础

展示染色体、DNA 和基因的结构示意图,讲解它们之间的关系,即染色体由 DNA 和蛋白质组成,基因是有遗传效应的 DNA 片段。

举例说明基因控制生物的性状,如人的单眼皮和双眼皮、豌豆的高茎和矮茎等,让学生理解性状是由基因决定的。

基因在亲子代间的传递

利用遗传图谱,讲解基因在亲子代间传递的过程,重点介绍染色体在生殖过程中的变化,以及基因随染色体的传递规律。

讲解基因的显性和隐性,通过孟德尔的豌豆杂交实验,分析显性性状和隐性性状的表现以及显性基因和隐性基因的关系,让学生学会用遗传图谱解释简单的遗传现象。

人的性别遗传

展示人类染色体图谱,讲解男女染色体的差异,即男性性染色体为 XY,女性性染色体为 XX。

利用遗传图谱分析生男生女的机会均等,让学生理解性别是由性染色体决定的,消除性别歧视观念。

生物的变异

展示不同品种的菊花、果蝇的变异等图片,让学生观察并说出变异的现象,讲解变异的概念,即亲子间和子代个体间的差异。

组织学生讨论变异的类型,如可遗传变异(由遗传物质改变引起)和不可遗传变异(由环境因素引起),以及变异在生物进化中的意义。

进行 “探究花生果实大小的变异” 实验,让学生通过测量、统计和分析数据,体会变异的普遍性和特点。

(四)生物的进化(15 分钟)

生物进化的历程

利用生物进化树的图片,展示生物进化的大致历程,从单细胞生物到多细胞生物、从简单到复杂、从水生到陆生、从低等到高等的进化趋势。

介绍化石在研究生物进化中的重要作用,通过展示不同地质年代的化石图片,让学生了解化石是生物进化的直接证据。

组织学生讨论:为什么说鸟类可能是由古代的爬行动物进化而来的?引导学生从形态结构、生理特征等方面寻找证据。

生物进化的原因

介绍达尔文的自然选择学说的主要内容,包括过度繁殖、生存斗争、遗传变异和适者生存。

通过实例分析,如长颈鹿的进化、桦尺蛾体色的变化等,让学生理解自然选择是如何推动生物进化的,即生物在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程。

组织学生讨论:在现代社会,人类活动对生物进化有哪些影响?培养学生关注环境、保护生物多样性的意识。

(五)课堂总结(3 分钟)

与学生一起回顾本节课所学的主要内容,包括生物的生殖和发育、遗传和变异以及生物进化的知识,构建知识框架。

强调生命的延续和发展是一个复杂而又奇妙的过程,鼓励学生继续探索生命的奥秘,将所学知识应用到生活实际中。

5

课堂检测

4

新知讲解

6

变式训练

7

考试考法

8

小结梳理

学习目录

1

复习引入

2

新知讲解

3

典例讲解

能不能在现实生活中看到它们?

猛犸象

恐龙

恐龙

①未污染时

②污染后

(1)英国曼彻斯特地区桦尺蛾体色变化的实例

长满地衣的树干上的桦尺蛾

黑褐色树干上的桦尺蛾

(浅色个体占多数)

(深色个体占多数)

这是什么原因呢?

1.生物进化的一个实例

任务一、分析生物进化的一个实例

探究不同颜色的树干上天敌捕食对不同颜色的桦尺蛾的影响的模拟实验

①深色桦尺蛾的出现对于后代的生存有何意义?

②深色桦尺蛾的数量由少数逐渐变为多数,而浅色桦尺蛾成了少数,主要是受什么的影响?

生物如果没有变异,就不能适应不断变化的环境。

受变化的环境的影响。

思考

③请你试着解释桦尺蛾体色变化的原因?你从中受到哪些启发?

a. 周围环境变化,环境和鸟对桦尺蛾的选择作用。

b. 被污染的环境,使得浅色桦尺蛾容易被鸟类捕食而处于选择劣势,深色桦尺蛾具有保护色而处于选择优势。

动物体色与周围环境的色彩非常相似,这种体色称为保护色。

落叶上的蛙

泥土上的蛙

保护色

绿叶上的蛙

枯叶上的蛙

保护色

冬天的雷鸟

秋冬过渡阶段的雷鸟

夏天的雷鸟

秋天的雷鸟

许多动物都具有保护色,你可以举出一些例子吗

具有保护色的动物不易被其他动物所发现,这对它躲避敌害或者捕食猎物是十分有利的。那么,动物的这种保护色是怎样形成的呢

动物的保护色是怎样形成的呢?

· 作出假设:

· 制订并实施计划

· 得出结论:

· 提出问题:

是自然选择的结果

动物保护色的形成是自然选择的结果

模拟保护色的形成过程

探究实验

模拟保护色的形成过程

模拟实验场景

制订计划和实施计划

分组:6人一组。

组长:组织、发令。

捕食者(说明:要随机捕食,每代只剩25个“幸存者”为止)。

猎物:小纸片。

记录员:记录每代开始数和幸存者数。

督察员:监督、补充幸存者后代(每个幸存者产生3个后代)。

项目 模拟对象

大彩纸

各色小彩纸

组员

各色备用小彩纸

动物的生活环境

动物体色的变异类型

捕食者

幸存者的后代

记录表

项目 第一代 第二代 第三代 第四代 第五代

纸片的颜色 开始 数目 幸存 数目 开始 数目 幸存 数目 开始 数目 幸存 数目 开始 数目 幸存 数目 开始 数目 幸存

数目

蓝色 9 6 10 8 11 7 12 7 13 14

橙色 9 2 8 1 8 2 7 1 6 0

绿色 9 3 9 2 8 3 7 3 9 0

黄色 9 2 9 1 7 1 6 2 7 0

红色 9 1 8 2 7 1 5 1 5 0

1.在第一代和第五代中,分别是哪种颜色的“幸存者”最多,这与彩色的纸的颜色有什么关系?

2.第一代和第二代之间的“幸存者”的数目有什么变化?第一代和第五代间又有什么变化?

第一代中,小纸片“幸存者”最多的是蓝色;第五代中,小纸片“幸存者”最多的是蓝色,这说明了背景颜色应为蓝色。

第二代“幸存者”的颜色有了分化,有些颜色的“幸存者”明显多于其他颜色的数量,有的颜色没有了“幸存者”。到了第五代仅剩一种颜色的幸存者

思考回答问题

3.比较第一代和第五代的“幸存者”,是否所有颜色都有“幸存者?为什么?

4.通过上面的模拟实验,你能推测保护色的形成过程吗?从中你能简单分析生物进化的原因吗?

比较第一代和第五代的“幸存者”,在群体中不再出现的颜色是橙色、绿色、黄色和红色,原因是这几种颜色在蓝色的“环境”中较为显眼,相比较蓝色而言,这几种不同于背景的颜色更容易被发现。

保护色的形成过程是由于原来的不同体色变异的生物中具有与环境颜色相近的变异个体比较容易存活下来,而这样的个体一代代积累着这种变异,从而形成保护色。当环境发生变化时,不利变异被不断淘汰掉,有利的变异逐渐积累,导致生物朝着一定的方向进化。

得出结论

保护色的形成过程是由于原来的不同体色变异的生物中具有与环境颜色相近的变异个体比较容易存活下来,而这样的个体一代代积累着这种变异,从而形成保护色。

任务二、认识自然选择

达尔文(英国)

《物种起源》

内容解释:

生存斗争

过度繁殖

遗传变异

适者生存

达尔文的自然选择学说

一头雌象一生产仔6头,每头活到100岁

750年后

1900万头

生物的繁殖能力如此强大,但事实上每种生物的后代能够生存下来的却很少,这是为什么呢?

草没有了,它们要吃树叶,而树叶位置较高

生存斗争

它们有颈长和颈短的差异

遗传变异

长颈鹿产生的后代超过环境承受能力

过度繁殖

自然选择的解释

生物是如何进化的?

生物通过遗传、变异和自然选择,不断地进化。

(1)起初长颈鹿的脖子有长有短。

(2)当低处的树木叶子被吃光以后,长脖子的长颈鹿可以吃到高处树叶而存活,并繁殖后代;短脖子的则容易被饿死,留下来的后代也较少。经过逐代积累,产生了今天的长颈鹿。

长颈鹿的进化示意图

自然选择的外在动力:激烈的生存竞争

生物进化的内在因素:遗传和变异

注:变异有利还是有害,取决于环境!

长颈鹿祖先

颈长

颈短

草大量减少

吃高处树叶

饿死

生存

后代不断繁殖

变异

用农药消灭害虫,一段时间后药效会下降,是农药使害虫产生了抗药性吗?

不是。主要是害虫本来就存在具有抗药性变异的个体,农药杀死的是不具抗药性的个体,具有抗药性的个体保留了下来,并把抗药性遗传给了后代。

学以致用

1星题 基础练

分析生物进化的一个实例

1.某地区某种蛾的体色有棕色、灰白色、白色

三种,它们的数量如图所示。后来,由于该地

区环境长期被污染,树木及植被被熏成黑褐色。

A

A. B. C. D.

理论上,下列能正确反映三种蛾数量变化的是 ( )

解析: 当环境颜色为黑褐色时,

灰白色、白色的蛾因体色与环境颜色

存在反差,则容易被敌害发现后被捕

食而减少。

2.在“模拟保护色的形成过程”活动中,取红、绿、蓝、黄四

种颜色的小纸片各25张,放在一块黄布上,实验者先背对黄

布,然后转身快速拿取。经过若干次后,最后剩下的小纸片

数量最多的应该是( )

D

A.红色的 B.绿色的 C.蓝色的 D.黄色的

自然选择

3.[2024·眉山期末] 下列有关达尔文自然选择学说的叙述,不

正确的是( )

C

A.各种生物普遍都具有很强的繁殖能力

B.生物为了得以生存而进行生存斗争

C.生物产生的变异都利于适应环境

D.不适应环境的生物将被淘汰

解析: 生物产生的变异不都是有利的变异。在生存斗

争过程中,具有有利变异的个体就容易生存下去,并将这些

变异遗传给下一代,具有不利变异的个体就容易被淘汰掉。

4.[2024·北京昌平区模拟] 马达加斯加群岛与非洲大陆只相隔

着狭窄的海域,但两地的生物种类却有许多不同。造成这种

现象的主要原因是( )

A

A.自然选择的结果 B.人工选择的结果

C.定向变异导致的 D.岛上生物不进化

5. 如图是长颈鹿的

进化历程示意图,关于其进化的

解释不合理的是( )

D

A.古长颈鹿颈有长有短

B.颈长的长颈鹿更易生存

C.长颈鹿的长颈是有利变异

D.长颈鹿为了能吃到高处的树叶颈长得越来越长

2星题 中档练

6. [2024·云南中考] 海南角螳是海南特有的一种螳

螂,经过长期的进化,其体色和苔藓的颜色相似,有助于它

们生活在长满苔藓的岩壁或者树干上。下列叙述符合自然选

择学说的是( )

A.海南角螳为适应环境发生了变异

B.海南角螳可以随环境改变体色

C.与苔藓颜色相似的海南角螳更易存活

D.海南角螳与其他螳螂之间不存在生存

斗争

√

生物进化的原因

分析生物进化的原因

过度繁殖

生存斗争

遗传和变异

适者生存——自然选择

生物进化的基础:遗传与变异

生物进化的外在动力:环境的改变

生物只有适应不断变化的环境才能生存和繁衍

自然选择学说

了解达尔文和他的进化思想

1.教材习题:完成P67课后练习。

2.实践性作业:查阅资料,比较保护色、警戒色和拟态,在班里进行分享交流。

谢谢观看!