2025年高考倒计时历史大突破 中国古代官员的选拔与管理(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年高考倒计时历史大突破 中国古代官员的选拔与管理(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 42.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-25 21:28:42 | ||

图片预览

文档简介

2025年高考倒计时历史大突破:中国古代官员的选拔与管理

一、单选题:本大题共20小题,共20分。

1.科举制从隋朝创立,直至1905年废除,这期间统治者都将儒家经典作为考试的重要内容。这反映( )

A. 学优则仕的儒家文化利于巩固统治 B. 儒学开始成为社会的主流意识形态

C. 科举制的不断发展助推社会公平化 D. 科举制的推行使统治基础不断扩大

2.晚明南京著名书坊“车书楼”以出版应用范文集为主,坊主以儒生自居结交一批士人参与出版活动,功名官职最高者为供职南京礼部的万历年间状元,其兴盛时曾与多家书坊联合出版书籍。这说明当时()

A. 官商联合垄断文化产业 B. 民营出版水平超过官方

C. 科举助推商业出版发展 D. 市民文化成为社会主流

3.宋仁宗时,宰相陈执中纵容妾室虐杀婢女一事,遭到“铁面御史”赵扑弹劾,赵扑历数其“不学无术、措置颠倒、引用邪佞”等八大罪状,请求罢免其宰相职位。而谏官范镇认为赵扑“专治其私,舍大责细”,提出“一婢子令国相下狱,有伤国体”的论断,一时间争论不休。这从侧面反映了宋代( )

A. 御史与谏官职能呈混通倾向 B. 礼法并用影响中枢行政

C. 士大夫政治降低了君主权威 D. 决策权力之间相互倾轧

4.御史中丞、丞相司直、司隶校尉是汉武帝时期中央监察系统的三大支柱。御史系统地位最尊,丞相司直协助丞相检举不法,亦可督察诸州刺史,司隶校尉则负责纠察京师及重要郡国的官员,三者不相统属。据此推知,当时的监察系统( )

A. 职能各异阻碍了地方行政 B. 监察分权削弱了中央集权

C. 组织严密有利于整肃吏治 D. 以卑临尊降低了工作效率

5.有学者指出,与察举制相比,科举制度的特点在于:考生可以“怀牒自列于州县”,自由报考;而且“取士不问家世”“一切以程文为去留”,没有如“人门兼美”一类的附加条件。由此可知,科举制( )

A. 有利于扩大统治的基础 B. 是选拔官员的主要途径

C. 成为维护士族特权的工具 D. 考试从四书五经中命题

6.东汉时期地方大族名士好品评人物,如汝南大族名士许劭与其兄许靖“好共核论乡党人物,每月辄更其品题,故汝南俗有月旦评焉”。曹操前去拜访,得到“治世之能臣,乱世之奸雄”的品评,名声大噪。这种社会风气( )

A. 有利于选拔优秀人才 B. 巩固了儒家思想正统地位

C. 源于察举制度的实行 D. 反映出九品中正制的弊端

7.秦汉以来,监察官分台谏两种,台指御史台,主要负责监察政府百官;谏指谏官,负责谏诤皇帝的过失,属于宰相属官,二者职责分明。宋朝以后,台官、谏官都须由皇帝亲擢,且台官拥有了谏官的议事权,谏官诤议的对象转变为百官。这反映出宋朝( )

A. 监察机构的职责混乱不清 B. 宰相权重的局面开始改变

C. 官僚体制发生了根本变化 D. 君主权力得到进一步加强

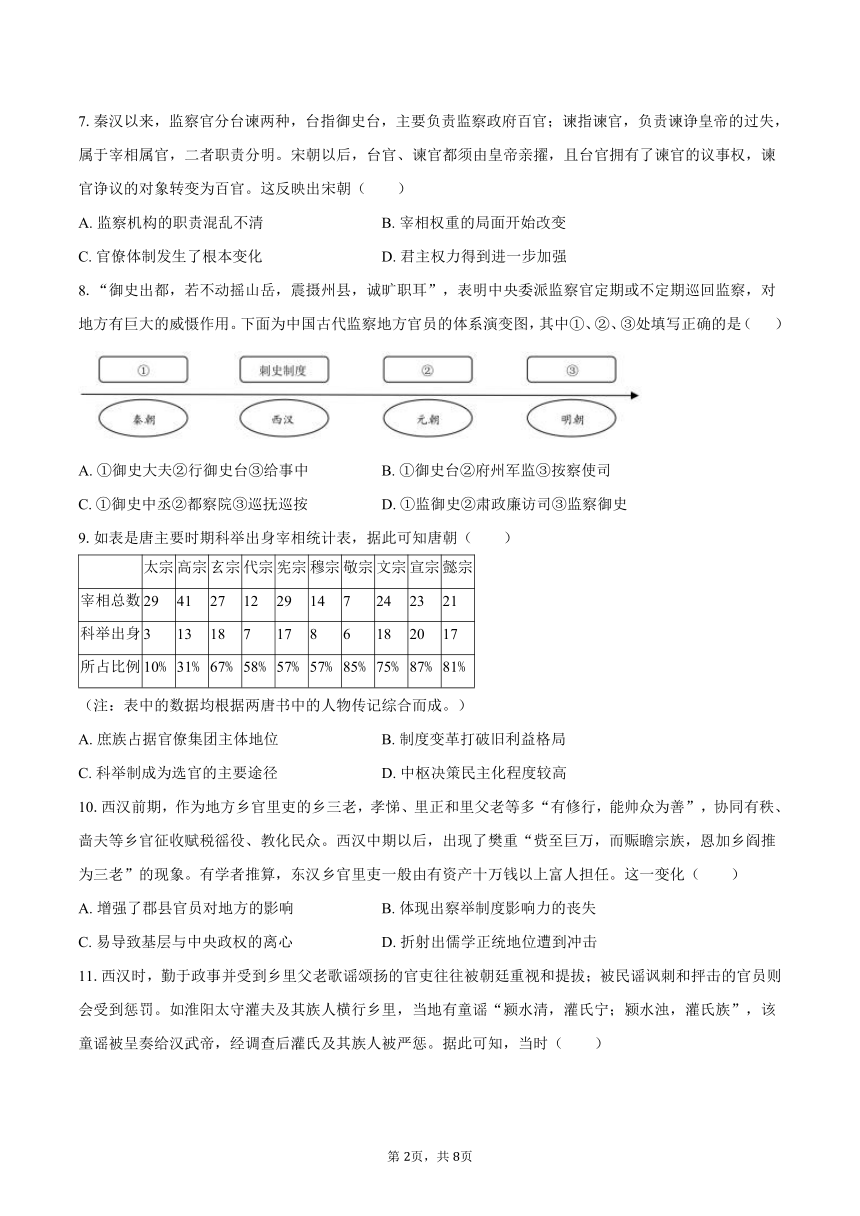

8.“御史出都,若不动摇山岳,震摄州县,诚旷职耳”,表明中央委派监察官定期或不定期巡回监察,对地方有巨大的威慑作用。下面为中国古代监察地方官员的体系演变图,其中①、②、③处填写正确的是( )

A. ①御史大夫②行御史台③给事中 B. ①御史台②府州军监③按察使司

C. ①御史中丞②都察院③巡抚巡按 D. ①监御史②肃政廉访司③监察御史

9.如表是唐主要时期科举出身宰相统计表,据此可知唐朝( )

太宗 高宗 玄宗 代宗 宪宗 穆宗 敬宗 文宗 宣宗 懿宗

宰相总数 29 41 27 12 29 14 7 24 23 21

科举出身 3 13 18 7 17 8 6 18 20 17

所占比例 10% 31% 67% 58% 57% 57% 85% 75% 87% 81%

(注:表中的数据均根据两唐书中的人物传记综合而成。)

A. 庶族占据官僚集团主体地位 B. 制度变革打破旧利益格局

C. 科举制成为选官的主要途径 D. 中枢决策民主化程度较高

10.西汉前期,作为地方乡官里吏的乡三老,孝悌、里正和里父老等多“有修行,能帅众为善”,协同有秩、啬夫等乡官征收赋税徭役、教化民众。西汉中期以后,出现了樊重“赀至巨万,而赈瞻宗族,恩加乡阎推为三老”的现象。有学者推算,东汉乡官里吏一般由有资产十万钱以上富人担任。这一变化( )

A. 增强了郡县官员对地方的影响 B. 体现出察举制度影响力的丧失

C. 易导致基层与中央政权的离心 D. 折射出儒学正统地位遭到冲击

11.西汉时,勤于政事并受到乡里父老歌谣颂扬的官吏往往被朝廷重视和提拔;被民谣讽刺和抨击的官员则会受到惩罚。如淮阳太守灌夫及其族人横行乡里,当地有童谣“颍水清,灌氏宁;颍水浊,灌氏族”,该童谣被呈奏给汉武帝,经调查后灌氏及其族人被严惩。据此可知,当时( )

A. 朝廷关注民意舆情 B. 百姓具有监督官员的权力

C. 选官方式客观公正 D. 豪强地主受到了严密监察

12.魏晋南北朝时,皇帝通过九品中正制选拔的人才大多数都是中高级官员,而低级官吏则由各部门的长官直接选拔任用,中央的三公九卿和地方的州郡县长官都有此权力。这表明魏晋南北朝时( )

A. 世家大族把持了选拔官吏的权力 B. 选官权集中利于地方扩大自主权

C. 中央政府的权威受到了严重挑战 D. 国家行政效率得到了进一步提升

13.安史之乱后,作为司法监察机构的御史台在政务运行过程中承担着部分文书传递工作和行政监督职能。同时,御史台还侵夺了本属于尚书省六部诸曹的政令权和事务权。这表明唐代中后期( )

A. 中书门下体制逐渐完善 B. 中枢运行机制受到冲击

C. 权力制衡机制日益失效 D. 御史台监察权一家独大

14.延康元年,九品中正制正式颁行,中正评议包括“品”“状”“簿阀”三项。西晋时,“簿阀”(祖、父两代的本朝官爵)成为定品的主要依据。经过魏晋两代九品中正制的运行,在汉魏、魏晋政权更迭中立有功勋的家族居于高品,原本在东汉时同质性的世家大族出现了分化。这表明九品中正制( )

A. 提高了世家大族的政治地位 B. 扩大了封建统治的社会基础

C. 适应了魏晋政局变动的需要 D. 确保中央对地方控制的加强

15.明代录取进士虽仅为24586人,但未考中进士的“举人”开始成为仅次于进士的终身功名,并具备了连续参加会试和选官的资格,总数达8万多人。乡试的应试和落第者——监生和生员也成为终身功名。明代的做法( )

A. 完善了科举选拔官员的程序 B. 提高了科举制的社会影响力

C. 提升了官僚队伍的文化素养 D. 践行了公平公正的用人原则

16.唐朝士人存在“觅举”的风气。时人薛登批评说:“方今举士,明诏方下,固已驱驰府寺之廷,出入王公之第,陈篇希恩,奏记誓报。故俗号举人皆称觅举。”“觅举”反映了当时( )

A. 科举取士扩大了选官的范围 B. 士族仍然把持着选官权力

C. 荐举仍然是选官的重要途径 D. 士人主动向官员自荐求仕

17.宋真宗时,委任专职“奏事”的谏官、御史各6名。仁宗时,正式设“言事御史”。神宗时,另设3名御史专管言事。哲宗初年,设监察御史4名,兼职言事。钦宗后,御史的职能得到肯定,即“不止按察,又许言事”。这表明当时( )

A. 御史的职能向谏官靠拢 B. 监察事务日益繁杂

C. 谏官的职能向御史靠拢 D. 监察官员相互制约

18.有史料记载:北魏御史“出入千步清道,与皇太子分路”,百官公卿在御史路经时都须在路旁停马回避,“行动迟缓者,以棒棒之”。唐时的御史出巡,“州县祗迎,相望道路,牧宰祗候,僮仆不若”。唐朝和明代的监察御史常“代天巡狩”。这些现象反映出( )

A. 古代监察官员拥兵自重威胁中央 B. 监察御史有较高权威并震慑地方

C. 监察制度随着皇权加强渐趋严密 D. 监察官成为专制统治的“耳目”

19.西汉元帝时期(公元前48年一公元前33年),中央政府正式允许刺史设立专门橡属和幕僚。成帝时期(公元前33年—公元前7年),刺史改称州牧,不仅可以纠察同级的州郡太守,还可直接插手地方事务,如惩处县令、率领州郡军队平定地方叛乱等。这一现象在当时( )

A. 适应了中央集权加强的趋势 B. 保证了刺史监察效能的持久

C. 促成了地方官僚体系的变化 D. 导致了地方行政区划的调整

20.刺史的前身是丞相刺史,属于丞相府临时派遣,没有固定的监察区和办事机构。从汉武帝时期开始,刺史属于常设地方监察长官,由天子派遣,有固定治所,并且拥有自己的属官,虽位轻但权责重大。这一变化( )

A. 扩大了监察官员的职责范围 B. 加强了中央政府对地方控制

C. 保证了察举制度的有效落实 D. 打击了地方豪强的不法行为

二、材料解析题:本大题共3小题,共30分。

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 据《礼记》载,西周“大夫七十而致事(仕)”。秦汉以降,官吏可以通过见功与赏、因能授官而入仕,告老还乡、因病乞退的致仕制度也逐渐发展起来。唐时已有“年虽少形容衰老者,亦听致仕”等规定。明洪武十三年诏令,“文武官年六十以上者听致仕”。依清制,凡文官六十岁令致仕;武官则官职愈低,致仕愈早。综观历朝,官员愤而致仕者有之,退而复用者有之,圣意强留者有之,贪墨恋栈者亦有之。

——摘编自沈星棣《中国古代官吏退休制度史》

材料二 民国时期,从北京政府的《文官恤金令》到南京国民政府的《官吏恤金条例》《公务员退休法》等,公务员退休的相关法规条例陆续出台。1926年,广东国民政府公布《学校职教员养老金及恤金条例》;1944年,为解决覆盖面过小的问题,南京国民政府修正并颁布《学校教职员退休条例》。然而,民国时期政权更迭、社会动荡,经济的衰败也使国家财政捉襟见肘,退休金常难以兑现。1950年,中央人民政府发布《关于退休人员处理办法的通知》,适用于过去有退休金的机关、铁路、海关、邮局等单位的职工,中华人民共和国的退休制度由此发轫。

——摘编自柯龙山《民国时期公务员退休制度探略》等

(1) 根据材料一并结合所学知识,指出中国古代退休制度的特点。

(2) 根据材料二并结合所学知识,评价民国时期的退休制度。

(3) 综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对退休制度的认识。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一夏商周三代到春秋前期,整个国家治理体系分为两大部分:上层政治核心部分属于世官,底层社会治理则由乡举里选。虽然世官也有选拔,但其选拔限定在世袭贵族范围内。至春秋战国时期,选官制度随着时代的变革发生了根本性变化,军功制和养士(门客)制渐成社会主流。

——摘编自孙录见等《中国古代选官制度的历史变迁及其启示》

材料二隋朝科举制是在继承察举制的基础之上开创的,虽然二者都有“举荐入仕”的过程,但科举则分秀才、进士、俊士、明经四科考察。唐朝科举分为常举和制举。常举包括秀才、明经、明法、明算、进士等科,以明经(以经贴为主)、进士(以诗赋为主)两科为重。制举由皇帝亲自主持,考试形式、内容多为临时决定,主要有贤良方正科、直言极谏等科。平民和官员均可参加。至武则天时,又出现了殿试和武举。宋初,统治者不仅扩大了科举取士的人数,还实施殿前唱名赐及第之制,“天子门生”渐成传统。宋神宗时,取消了明经等科,专试进士,并以时务策为主。此外,政府不仅对考官实行“锁宿”制度,还对试卷进行糊名、誊录处理。宋代对科举制的重视使天下学子趋之若鹜,各种官办、私办书院相继涌现,不仅推动了以理学和心学为代表的新流派的出现,还引发了社会对书籍的巨大市场需求。

——摘编自李虎《科举制演变刍议》

(1) 根据材料一并结合所学知识,指出春秋战国时期选官制度的变化趋势,并简述其原因。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括隋唐至宋朝科举制发展的特点,及其积极影响。

23.阅读材料,完成下列要求。

材料一法国启蒙运动领袖伏尔泰曾著有《风俗论》赞誉中国“通过层层严格考试的人才能进入……衙门任职……人们全然不可能设想一个比这更好的政府……”法国重农学派魁奈更认为“中国的专制君主不持偏见……一切官职均经科举获得,只把哲学作为宗派,把文人奉为贵族”。一直到 1855年,英国期刊文献和议会辩论中,仍认为没有任何其他国家(包括罗马帝国)先于中国采用竞争性的文官考试制度,中国有更多社会群体享有“竞争(文官)的自由”,且“没有操纵的提名,也没有可耻的党争”,有的是“(封建社会)平民政治的内涵”。

——摘编自[英]汤因比等《展望二十一世纪西方文官制度》

材料二李鸿章在 1864年就批评中国士大夫沉浸于章句小楷之积习,建议“欲觅制器之器与制器之人需专设一科取士”,梁启超《公车上书请变通科举折》要求“停止八股试帖,推行经济六科,以育人才而御外侮”。……光绪二十四年诏令“向用四书文者,一律改试策论……第一场试中国史事、国朝政治论五道;第二场试时务策五道,专问五洲各国之政专门之艺;第三场试四书义两篇,五经义一篇”。1905年清政府再有诏书“饬令各督抚设学堂,将俾全国之人,咸趋实学,以备任使……著即自丙午科为始,所有乡会试一律停止,各省岁科考试亦即停止”。

——据[日]宫崎市定《科举史》、[美]艾尔曼《晚期帝制中国的科举文化史》改编

材料三

癸卯学制1904年颁布 读经讲经课和修身课(讲授伦理道德)只是必修课程中的两门,但分量仍很重……

壬子癸丑学制1912—1913年颁布 取消读经讲经课

壬戌学制1915年开始酝酿,1922年颁布 修身课改为公民课

——根据朱有《中国近代学制史料》编辑

(1) 根据材料一,结合所学,概述相关西方人士推崇科举制度的原因,论证科举制所具有的“(封建社会)平民政治的内涵”。

(2) 根据材料二,概括晚清政府在选拔和培养人才方面的新举措。结合所学,基于政治、文化角度,归纳影响近代科举制命运的外部因素。

(3) 根据材料三,指出民国时期课程设置的变化。结合所学,分析这种变化在思想层面的时代意义。

1.【答案】A

2.【答案】C

3.【答案】A

4.【答案】C

5.【答案】A

6.【答案】C

7.【答案】D

8.【答案】D

9.【答案】B

10.【答案】C

11.【答案】A

12.【答案】D

13.【答案】B

14.【答案】C

15.【答案】B

16.【答案】C

17.【答案】A

18.【答案】B

19.【答案】C

20.【答案】B

21.【答案】【小题1】特点:起源早并逐步发展;体现儒家敬老思想;主要适用于官员群体,与官僚政治相适应;服务于专制皇权的需要,得到历代王朝重视;制度执行具有一定的随意性(人治色彩)。

【小题2】评价:加强了退休制度的制度化建设(近代化);扩大了退休制度的覆盖范围;一定程度上有利于官员、教师队伍的稳定,提升了国家治理水平;为中华人民共和国的退休制度提供了借鉴;但实际效果有限。

【小题3】认识:完善并落实退休制度有利于社会稳定;退休制度随时代发展而发展;退休制度改革应汲取历史智慧与国际经验,与国情相结合。

22.【答案】【小题1】变化趋势:由血缘为主向以才取士转变。原因:社会生产力发展,新兴士阶层逐渐崛起;周王室衰弱,礼崩乐坏,传统贵族体系逐渐瓦解;诸侯争霸和兼并战争的现实需要;学术下移和私学的兴起。

【小题2】特点:始终以儒学为核心;取士范围逐渐扩大(平民化);注重选拔实用性人才;考试科目逐渐规范和统一;注重考试的公平和效用。积极影响:强化了专制主义中央集权统治;有利于国家治理水平的提高;扩大了封建统治基础,促进了社会阶层流动;推动了社会文教事业和儒学思想的发展;推动了印刷技术的进步;扩大了社会文化消费的需求,有利于促进社会经济的发展。

23.【答案】【小题1】原因:法国资产阶级要求摆脱封建专制统治和等级制度的束缚;工业革命促使国家管理职能急剧扩展、需要建立职业官僚体系;教育程度提高,人们要求平等民主意识增强;西方选官制度中“政党分肥制”等弊端;科举制本身的优势。

论证:打破门阀士族垄断政治局面,有利于庶族地主参政(使出身社会中下层的读书人通过相对公平的考试参与政权)。

【小题2】新举措:废八股(废科举);改策论;考查内容涉及世界政治;兴办学校(学堂)。

因素:列强的入侵,民族危机;文化上西学东渐。

【小题3】变化:取消读经、讲经课,修身课改为公民课。

意义:促进思想解放;民权(公民)意识增加;与世界接轨。

第1页,共1页

一、单选题:本大题共20小题,共20分。

1.科举制从隋朝创立,直至1905年废除,这期间统治者都将儒家经典作为考试的重要内容。这反映( )

A. 学优则仕的儒家文化利于巩固统治 B. 儒学开始成为社会的主流意识形态

C. 科举制的不断发展助推社会公平化 D. 科举制的推行使统治基础不断扩大

2.晚明南京著名书坊“车书楼”以出版应用范文集为主,坊主以儒生自居结交一批士人参与出版活动,功名官职最高者为供职南京礼部的万历年间状元,其兴盛时曾与多家书坊联合出版书籍。这说明当时()

A. 官商联合垄断文化产业 B. 民营出版水平超过官方

C. 科举助推商业出版发展 D. 市民文化成为社会主流

3.宋仁宗时,宰相陈执中纵容妾室虐杀婢女一事,遭到“铁面御史”赵扑弹劾,赵扑历数其“不学无术、措置颠倒、引用邪佞”等八大罪状,请求罢免其宰相职位。而谏官范镇认为赵扑“专治其私,舍大责细”,提出“一婢子令国相下狱,有伤国体”的论断,一时间争论不休。这从侧面反映了宋代( )

A. 御史与谏官职能呈混通倾向 B. 礼法并用影响中枢行政

C. 士大夫政治降低了君主权威 D. 决策权力之间相互倾轧

4.御史中丞、丞相司直、司隶校尉是汉武帝时期中央监察系统的三大支柱。御史系统地位最尊,丞相司直协助丞相检举不法,亦可督察诸州刺史,司隶校尉则负责纠察京师及重要郡国的官员,三者不相统属。据此推知,当时的监察系统( )

A. 职能各异阻碍了地方行政 B. 监察分权削弱了中央集权

C. 组织严密有利于整肃吏治 D. 以卑临尊降低了工作效率

5.有学者指出,与察举制相比,科举制度的特点在于:考生可以“怀牒自列于州县”,自由报考;而且“取士不问家世”“一切以程文为去留”,没有如“人门兼美”一类的附加条件。由此可知,科举制( )

A. 有利于扩大统治的基础 B. 是选拔官员的主要途径

C. 成为维护士族特权的工具 D. 考试从四书五经中命题

6.东汉时期地方大族名士好品评人物,如汝南大族名士许劭与其兄许靖“好共核论乡党人物,每月辄更其品题,故汝南俗有月旦评焉”。曹操前去拜访,得到“治世之能臣,乱世之奸雄”的品评,名声大噪。这种社会风气( )

A. 有利于选拔优秀人才 B. 巩固了儒家思想正统地位

C. 源于察举制度的实行 D. 反映出九品中正制的弊端

7.秦汉以来,监察官分台谏两种,台指御史台,主要负责监察政府百官;谏指谏官,负责谏诤皇帝的过失,属于宰相属官,二者职责分明。宋朝以后,台官、谏官都须由皇帝亲擢,且台官拥有了谏官的议事权,谏官诤议的对象转变为百官。这反映出宋朝( )

A. 监察机构的职责混乱不清 B. 宰相权重的局面开始改变

C. 官僚体制发生了根本变化 D. 君主权力得到进一步加强

8.“御史出都,若不动摇山岳,震摄州县,诚旷职耳”,表明中央委派监察官定期或不定期巡回监察,对地方有巨大的威慑作用。下面为中国古代监察地方官员的体系演变图,其中①、②、③处填写正确的是( )

A. ①御史大夫②行御史台③给事中 B. ①御史台②府州军监③按察使司

C. ①御史中丞②都察院③巡抚巡按 D. ①监御史②肃政廉访司③监察御史

9.如表是唐主要时期科举出身宰相统计表,据此可知唐朝( )

太宗 高宗 玄宗 代宗 宪宗 穆宗 敬宗 文宗 宣宗 懿宗

宰相总数 29 41 27 12 29 14 7 24 23 21

科举出身 3 13 18 7 17 8 6 18 20 17

所占比例 10% 31% 67% 58% 57% 57% 85% 75% 87% 81%

(注:表中的数据均根据两唐书中的人物传记综合而成。)

A. 庶族占据官僚集团主体地位 B. 制度变革打破旧利益格局

C. 科举制成为选官的主要途径 D. 中枢决策民主化程度较高

10.西汉前期,作为地方乡官里吏的乡三老,孝悌、里正和里父老等多“有修行,能帅众为善”,协同有秩、啬夫等乡官征收赋税徭役、教化民众。西汉中期以后,出现了樊重“赀至巨万,而赈瞻宗族,恩加乡阎推为三老”的现象。有学者推算,东汉乡官里吏一般由有资产十万钱以上富人担任。这一变化( )

A. 增强了郡县官员对地方的影响 B. 体现出察举制度影响力的丧失

C. 易导致基层与中央政权的离心 D. 折射出儒学正统地位遭到冲击

11.西汉时,勤于政事并受到乡里父老歌谣颂扬的官吏往往被朝廷重视和提拔;被民谣讽刺和抨击的官员则会受到惩罚。如淮阳太守灌夫及其族人横行乡里,当地有童谣“颍水清,灌氏宁;颍水浊,灌氏族”,该童谣被呈奏给汉武帝,经调查后灌氏及其族人被严惩。据此可知,当时( )

A. 朝廷关注民意舆情 B. 百姓具有监督官员的权力

C. 选官方式客观公正 D. 豪强地主受到了严密监察

12.魏晋南北朝时,皇帝通过九品中正制选拔的人才大多数都是中高级官员,而低级官吏则由各部门的长官直接选拔任用,中央的三公九卿和地方的州郡县长官都有此权力。这表明魏晋南北朝时( )

A. 世家大族把持了选拔官吏的权力 B. 选官权集中利于地方扩大自主权

C. 中央政府的权威受到了严重挑战 D. 国家行政效率得到了进一步提升

13.安史之乱后,作为司法监察机构的御史台在政务运行过程中承担着部分文书传递工作和行政监督职能。同时,御史台还侵夺了本属于尚书省六部诸曹的政令权和事务权。这表明唐代中后期( )

A. 中书门下体制逐渐完善 B. 中枢运行机制受到冲击

C. 权力制衡机制日益失效 D. 御史台监察权一家独大

14.延康元年,九品中正制正式颁行,中正评议包括“品”“状”“簿阀”三项。西晋时,“簿阀”(祖、父两代的本朝官爵)成为定品的主要依据。经过魏晋两代九品中正制的运行,在汉魏、魏晋政权更迭中立有功勋的家族居于高品,原本在东汉时同质性的世家大族出现了分化。这表明九品中正制( )

A. 提高了世家大族的政治地位 B. 扩大了封建统治的社会基础

C. 适应了魏晋政局变动的需要 D. 确保中央对地方控制的加强

15.明代录取进士虽仅为24586人,但未考中进士的“举人”开始成为仅次于进士的终身功名,并具备了连续参加会试和选官的资格,总数达8万多人。乡试的应试和落第者——监生和生员也成为终身功名。明代的做法( )

A. 完善了科举选拔官员的程序 B. 提高了科举制的社会影响力

C. 提升了官僚队伍的文化素养 D. 践行了公平公正的用人原则

16.唐朝士人存在“觅举”的风气。时人薛登批评说:“方今举士,明诏方下,固已驱驰府寺之廷,出入王公之第,陈篇希恩,奏记誓报。故俗号举人皆称觅举。”“觅举”反映了当时( )

A. 科举取士扩大了选官的范围 B. 士族仍然把持着选官权力

C. 荐举仍然是选官的重要途径 D. 士人主动向官员自荐求仕

17.宋真宗时,委任专职“奏事”的谏官、御史各6名。仁宗时,正式设“言事御史”。神宗时,另设3名御史专管言事。哲宗初年,设监察御史4名,兼职言事。钦宗后,御史的职能得到肯定,即“不止按察,又许言事”。这表明当时( )

A. 御史的职能向谏官靠拢 B. 监察事务日益繁杂

C. 谏官的职能向御史靠拢 D. 监察官员相互制约

18.有史料记载:北魏御史“出入千步清道,与皇太子分路”,百官公卿在御史路经时都须在路旁停马回避,“行动迟缓者,以棒棒之”。唐时的御史出巡,“州县祗迎,相望道路,牧宰祗候,僮仆不若”。唐朝和明代的监察御史常“代天巡狩”。这些现象反映出( )

A. 古代监察官员拥兵自重威胁中央 B. 监察御史有较高权威并震慑地方

C. 监察制度随着皇权加强渐趋严密 D. 监察官成为专制统治的“耳目”

19.西汉元帝时期(公元前48年一公元前33年),中央政府正式允许刺史设立专门橡属和幕僚。成帝时期(公元前33年—公元前7年),刺史改称州牧,不仅可以纠察同级的州郡太守,还可直接插手地方事务,如惩处县令、率领州郡军队平定地方叛乱等。这一现象在当时( )

A. 适应了中央集权加强的趋势 B. 保证了刺史监察效能的持久

C. 促成了地方官僚体系的变化 D. 导致了地方行政区划的调整

20.刺史的前身是丞相刺史,属于丞相府临时派遣,没有固定的监察区和办事机构。从汉武帝时期开始,刺史属于常设地方监察长官,由天子派遣,有固定治所,并且拥有自己的属官,虽位轻但权责重大。这一变化( )

A. 扩大了监察官员的职责范围 B. 加强了中央政府对地方控制

C. 保证了察举制度的有效落实 D. 打击了地方豪强的不法行为

二、材料解析题:本大题共3小题,共30分。

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 据《礼记》载,西周“大夫七十而致事(仕)”。秦汉以降,官吏可以通过见功与赏、因能授官而入仕,告老还乡、因病乞退的致仕制度也逐渐发展起来。唐时已有“年虽少形容衰老者,亦听致仕”等规定。明洪武十三年诏令,“文武官年六十以上者听致仕”。依清制,凡文官六十岁令致仕;武官则官职愈低,致仕愈早。综观历朝,官员愤而致仕者有之,退而复用者有之,圣意强留者有之,贪墨恋栈者亦有之。

——摘编自沈星棣《中国古代官吏退休制度史》

材料二 民国时期,从北京政府的《文官恤金令》到南京国民政府的《官吏恤金条例》《公务员退休法》等,公务员退休的相关法规条例陆续出台。1926年,广东国民政府公布《学校职教员养老金及恤金条例》;1944年,为解决覆盖面过小的问题,南京国民政府修正并颁布《学校教职员退休条例》。然而,民国时期政权更迭、社会动荡,经济的衰败也使国家财政捉襟见肘,退休金常难以兑现。1950年,中央人民政府发布《关于退休人员处理办法的通知》,适用于过去有退休金的机关、铁路、海关、邮局等单位的职工,中华人民共和国的退休制度由此发轫。

——摘编自柯龙山《民国时期公务员退休制度探略》等

(1) 根据材料一并结合所学知识,指出中国古代退休制度的特点。

(2) 根据材料二并结合所学知识,评价民国时期的退休制度。

(3) 综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对退休制度的认识。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一夏商周三代到春秋前期,整个国家治理体系分为两大部分:上层政治核心部分属于世官,底层社会治理则由乡举里选。虽然世官也有选拔,但其选拔限定在世袭贵族范围内。至春秋战国时期,选官制度随着时代的变革发生了根本性变化,军功制和养士(门客)制渐成社会主流。

——摘编自孙录见等《中国古代选官制度的历史变迁及其启示》

材料二隋朝科举制是在继承察举制的基础之上开创的,虽然二者都有“举荐入仕”的过程,但科举则分秀才、进士、俊士、明经四科考察。唐朝科举分为常举和制举。常举包括秀才、明经、明法、明算、进士等科,以明经(以经贴为主)、进士(以诗赋为主)两科为重。制举由皇帝亲自主持,考试形式、内容多为临时决定,主要有贤良方正科、直言极谏等科。平民和官员均可参加。至武则天时,又出现了殿试和武举。宋初,统治者不仅扩大了科举取士的人数,还实施殿前唱名赐及第之制,“天子门生”渐成传统。宋神宗时,取消了明经等科,专试进士,并以时务策为主。此外,政府不仅对考官实行“锁宿”制度,还对试卷进行糊名、誊录处理。宋代对科举制的重视使天下学子趋之若鹜,各种官办、私办书院相继涌现,不仅推动了以理学和心学为代表的新流派的出现,还引发了社会对书籍的巨大市场需求。

——摘编自李虎《科举制演变刍议》

(1) 根据材料一并结合所学知识,指出春秋战国时期选官制度的变化趋势,并简述其原因。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括隋唐至宋朝科举制发展的特点,及其积极影响。

23.阅读材料,完成下列要求。

材料一法国启蒙运动领袖伏尔泰曾著有《风俗论》赞誉中国“通过层层严格考试的人才能进入……衙门任职……人们全然不可能设想一个比这更好的政府……”法国重农学派魁奈更认为“中国的专制君主不持偏见……一切官职均经科举获得,只把哲学作为宗派,把文人奉为贵族”。一直到 1855年,英国期刊文献和议会辩论中,仍认为没有任何其他国家(包括罗马帝国)先于中国采用竞争性的文官考试制度,中国有更多社会群体享有“竞争(文官)的自由”,且“没有操纵的提名,也没有可耻的党争”,有的是“(封建社会)平民政治的内涵”。

——摘编自[英]汤因比等《展望二十一世纪西方文官制度》

材料二李鸿章在 1864年就批评中国士大夫沉浸于章句小楷之积习,建议“欲觅制器之器与制器之人需专设一科取士”,梁启超《公车上书请变通科举折》要求“停止八股试帖,推行经济六科,以育人才而御外侮”。……光绪二十四年诏令“向用四书文者,一律改试策论……第一场试中国史事、国朝政治论五道;第二场试时务策五道,专问五洲各国之政专门之艺;第三场试四书义两篇,五经义一篇”。1905年清政府再有诏书“饬令各督抚设学堂,将俾全国之人,咸趋实学,以备任使……著即自丙午科为始,所有乡会试一律停止,各省岁科考试亦即停止”。

——据[日]宫崎市定《科举史》、[美]艾尔曼《晚期帝制中国的科举文化史》改编

材料三

癸卯学制1904年颁布 读经讲经课和修身课(讲授伦理道德)只是必修课程中的两门,但分量仍很重……

壬子癸丑学制1912—1913年颁布 取消读经讲经课

壬戌学制1915年开始酝酿,1922年颁布 修身课改为公民课

——根据朱有《中国近代学制史料》编辑

(1) 根据材料一,结合所学,概述相关西方人士推崇科举制度的原因,论证科举制所具有的“(封建社会)平民政治的内涵”。

(2) 根据材料二,概括晚清政府在选拔和培养人才方面的新举措。结合所学,基于政治、文化角度,归纳影响近代科举制命运的外部因素。

(3) 根据材料三,指出民国时期课程设置的变化。结合所学,分析这种变化在思想层面的时代意义。

1.【答案】A

2.【答案】C

3.【答案】A

4.【答案】C

5.【答案】A

6.【答案】C

7.【答案】D

8.【答案】D

9.【答案】B

10.【答案】C

11.【答案】A

12.【答案】D

13.【答案】B

14.【答案】C

15.【答案】B

16.【答案】C

17.【答案】A

18.【答案】B

19.【答案】C

20.【答案】B

21.【答案】【小题1】特点:起源早并逐步发展;体现儒家敬老思想;主要适用于官员群体,与官僚政治相适应;服务于专制皇权的需要,得到历代王朝重视;制度执行具有一定的随意性(人治色彩)。

【小题2】评价:加强了退休制度的制度化建设(近代化);扩大了退休制度的覆盖范围;一定程度上有利于官员、教师队伍的稳定,提升了国家治理水平;为中华人民共和国的退休制度提供了借鉴;但实际效果有限。

【小题3】认识:完善并落实退休制度有利于社会稳定;退休制度随时代发展而发展;退休制度改革应汲取历史智慧与国际经验,与国情相结合。

22.【答案】【小题1】变化趋势:由血缘为主向以才取士转变。原因:社会生产力发展,新兴士阶层逐渐崛起;周王室衰弱,礼崩乐坏,传统贵族体系逐渐瓦解;诸侯争霸和兼并战争的现实需要;学术下移和私学的兴起。

【小题2】特点:始终以儒学为核心;取士范围逐渐扩大(平民化);注重选拔实用性人才;考试科目逐渐规范和统一;注重考试的公平和效用。积极影响:强化了专制主义中央集权统治;有利于国家治理水平的提高;扩大了封建统治基础,促进了社会阶层流动;推动了社会文教事业和儒学思想的发展;推动了印刷技术的进步;扩大了社会文化消费的需求,有利于促进社会经济的发展。

23.【答案】【小题1】原因:法国资产阶级要求摆脱封建专制统治和等级制度的束缚;工业革命促使国家管理职能急剧扩展、需要建立职业官僚体系;教育程度提高,人们要求平等民主意识增强;西方选官制度中“政党分肥制”等弊端;科举制本身的优势。

论证:打破门阀士族垄断政治局面,有利于庶族地主参政(使出身社会中下层的读书人通过相对公平的考试参与政权)。

【小题2】新举措:废八股(废科举);改策论;考查内容涉及世界政治;兴办学校(学堂)。

因素:列强的入侵,民族危机;文化上西学东渐。

【小题3】变化:取消读经、讲经课,修身课改为公民课。

意义:促进思想解放;民权(公民)意识增加;与世界接轨。

第1页,共1页

同课章节目录