2025年高考倒计时历史大突破 中国历代变法和改革(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年高考倒计时历史大突破 中国历代变法和改革(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 112.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-25 21:29:55 | ||

图片预览

文档简介

2025年高考倒计时历史大突破:中国历代变法和改革

一、单选题:本大题共20小题,共20分。

1.有学者在谈及王安石变法时指出:茶业征榷、盐钞法修订、酒务“实封投状”等专制制度剥夺了大商人“较固(垄断)取利”,民间出现了“凡商旅所有,必卖于市易,或非市肆所无,必买于市易”的现象。而“徙贵就贱,用近易远”的均输无法应对钱米并征、折钱不均等新问题。该学者意在强调王安石变法( )

A. 损害了权贵集团的既得利益 B. 没有改变积贫积弱的局面

C. 破坏了民间的商品货币关系 D. 指导思想背离了统治需要

2.1984年,中央一号文件鼓励集体和农民本着自愿互利的原则,将资金集中起来,联合兴办各种企业。1985年,国家不再向农民下达农产品统派统购任务。这些举措( )

A. 变革了农村的生产关系 B. 促进了农村经济多元化发展

C. 开启了农业现代化之路 D. 在农村初步确立了市场经济

3.从1994年底开始,国家选择100家国有大中型企业,进行建立现代企业制度的试点,使企业成为自主经营、自负盈亏的法人实体和市场竞争主体。这表明,这一时期国企改革的目标是( )

A. 扩大对外开放 B. 应对加入世界贸易组织的挑战

C. 实现政企分开 D. 适应社会主义市场经济的需要

4.泰康人寿保险公司创始人陈东升在回忆自己当年辞职创业的经历时说:“如果我80年代中期下海,别人肯定说我犯了错误;如果我1989年下海,别人肯定说我是混得不如意;但我1992年下海,别人的评价多是正面的。”这一变化的原因是( )

A. 所有制结构不断发展完善 B. 对外开放开始进入新阶段

C. 人们思想观念的逐步解放 D. 经济体制改革的持续推进

5.有学者认为,“计划经济体制下,多数国有企业自己创办了食堂、学校、医院、招待所、影院等公益机构和福利机构,形成了一个功能齐备的小社会。而在改革中,非国有经济则天然与市场联系紧密。”该学者意在强调( )

A. 国有企业承担了市场化的改革成本 B. 国有企业体现社会主义制度优越性

C. 应以发展非国有经济为主体 D. 建立市场经济体制势在必行

6.1986年,新闻报纸上“联营”“星期日工程师”等词频现。不少“泥腿子”低价买走了国营工厂闲置的机器设备,搬进粗粗建成的厂房里,这些机器日以继夜地隆隆作响,越来越多的工程师接受农民厂长们的私下聘用,一到周末就卷着图纸到乡下工厂上班。这体现了( )

A. 现代企业制度正逐步建立 B. 体制改革激发经营活力

C. 公私合营已成为时代湖流 D. 知识经济得到企业重视

7.商周时期,媵婚(陪嫁婚姻)出现。陪嫁者既有正妻的直系亲属,又有无血缘关系的男女充当媵臣或媵妾。春秋时期,诸侯国贵族之间的媵婚异常盛行,秦国名臣百里奚就是虞国媵臣。媵婚的盛行( )

A. 缘于政治局势的动荡 B. 体现女性地位的上升

C. 说明血缘政治的发展 D. 旨在推动人才的流动

8.20世纪80年代初,承包大户、雇工、长途贩运、个人购置农机和农副产品加工机具、私人开办工商业、农民外出打工等现象在中国农村涌现。这些现象的出现( )

A. 受农村产业结构调整的推动 B. 表明乡镇企业的异军突起

C. 说明市场经济已成社会共识 D. 反映农村经济活力的增强

9.中共中央的一份文件指出:改革就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用,进一步转换国有企业经营机制,建立适应市场经济要求,产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。由此可知,当时中国经济体制改革的目标是( )

A. 建立社会主义市场经济体制 B. 扩大国有企业的经营自主权

C. 构建全方位对外开放新格局 D. 建立独立完整的工业体系

10.1982年改革开放后,陈云提出“鸟不能捏在手里,捏在手里会死,要让它飞,但只能让它在笼子里飞……笼子”大小要适当,本身也要经常调整”。同时他又提出“打破铁饭碗是一场革命”“工资、奖金和补贴,必须遵循一定的限度”。陈云意在说明( )

A. 按劳分配与多种分配方式相结合 B. 国有企业所有权和经营权相结合

C. 公有制和多种所有制形式相结合 D. 市场调节与国家宏观调控相结合

11.1995年到1998年,中国国家安居工程先后在88个城市实施,取得较大成效。既推动房改,又解决部分困难群众的住房问题。但是从1998年开始,安居工程基本停止。因为就安居工程一直存在争论:一种认为安居工程是德政,是民心,有利于平抑房价。一种认为政府优惠政策存在不公平竞争,冲击房地产市场。这种争论本质上( )

A. 表明中国房地产市场的不成熟 B. 是计划走向市场的认识差异

C. 体现了国家和地方的利益冲突 D. 是“姓资姓社”的又一表现

12.20世纪90年代,长沙市供销社陷入困境,系统负债总额近10亿元,负债率近90%,下岗人员达数千人。2001年开始进行全面改革改制,企业逐步建立了现代管理制度,至2020年全市供销系统实现营业总收入102.3亿元,实现利润8.5亿元。该变化( )

A. 推动了城市经济体制改革展开 B. 反映了社会主义经济结构的调整

C. 凸显了经济体制改革与时俱进 D. 体现了加入世贸组织的关键作用

13.电视剧《繁花》呈现了20世纪90年代上海生动鲜活的市井画卷,表面是饮食男女,内里是山河岁月,展示并深入剖析了90年代勇敢坚韧、积极乐观的时代精神。结合所学,此时中国( )

A. 明确了建立社会主义市场经济体制的目标

B. 开启改革开放和社会主义现代化建设新时期

C. 实施“引进来”“走出去”相结合的战略

D. 开始探索适合中国国情的社会主义发展道路

14.1992年我国相继出台《股份公司暂行条例》《有限责任公司暂行条例》,当时有人认为这两个条例“是中国企业发生真正变革的转折点”,并说“当时想创立企业,可是不知道资本从哪儿来,有了这两个文件后,就可以去募集资金,可以去依据一种商业模式寻找投资人来投资。”这体现了当时( )

A. 真理标准问题讨论的深入 B. 中国参与国际规则制定

C. 建立现代企业制度的探索 D. 依法治国基本方略形成

15.1977年11月,安徽省委制定了《关于当前农村经济政策几个问题的规定》,尊重生产队的自主权,减轻社员的负担,落实按劳分配政策。1977年底,甘肃省委规定允许对农作物采取定额管理,包工到作业组的做法。1978年2月,四川省委制定《关于目前农村经济政策几个主要问题的规定》,取消不准农民搞家庭副业、农民自销多余产品的禁令。这说明( )

①十一届三中全会揭开了农村改革的序幕

②关于八字方针的调整得到了落实

③农业农村农民是国计民生的基础性大事

④全面农村改革前多地进行了探索

A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

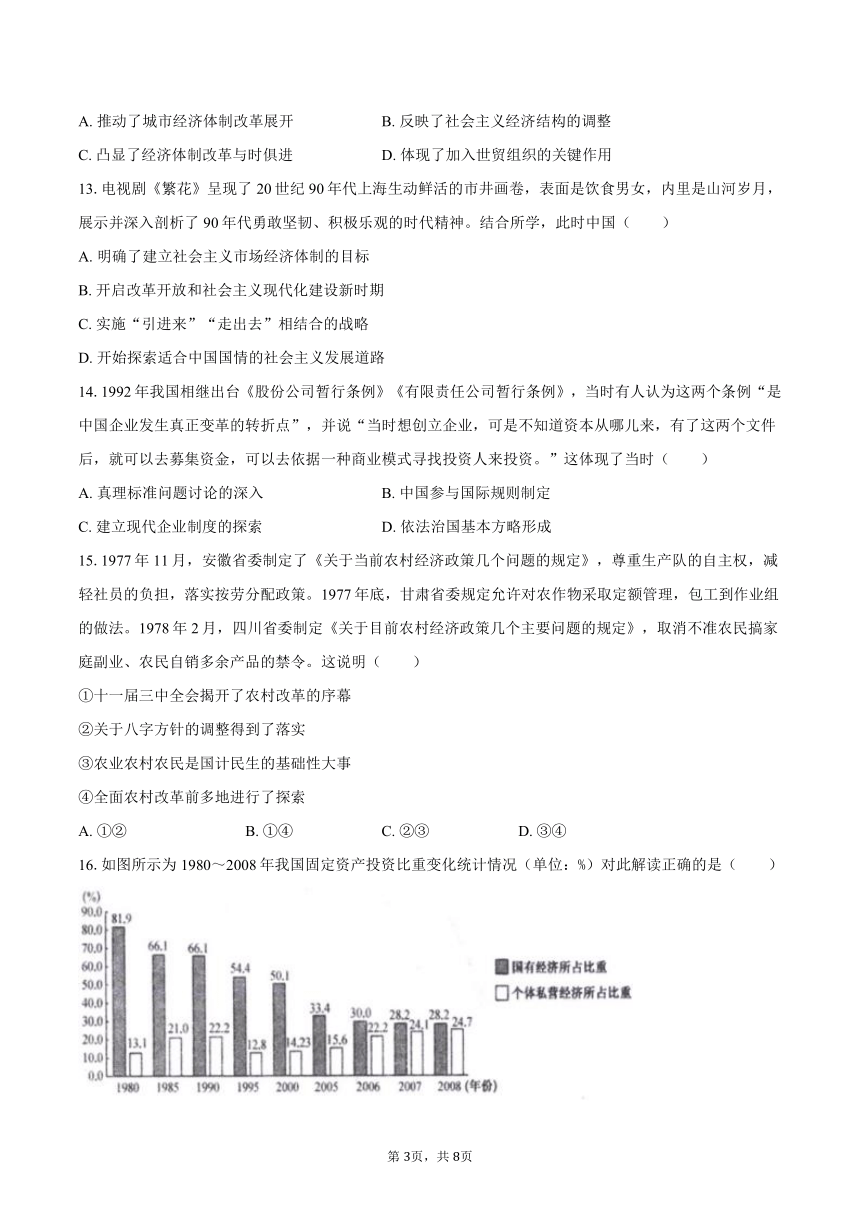

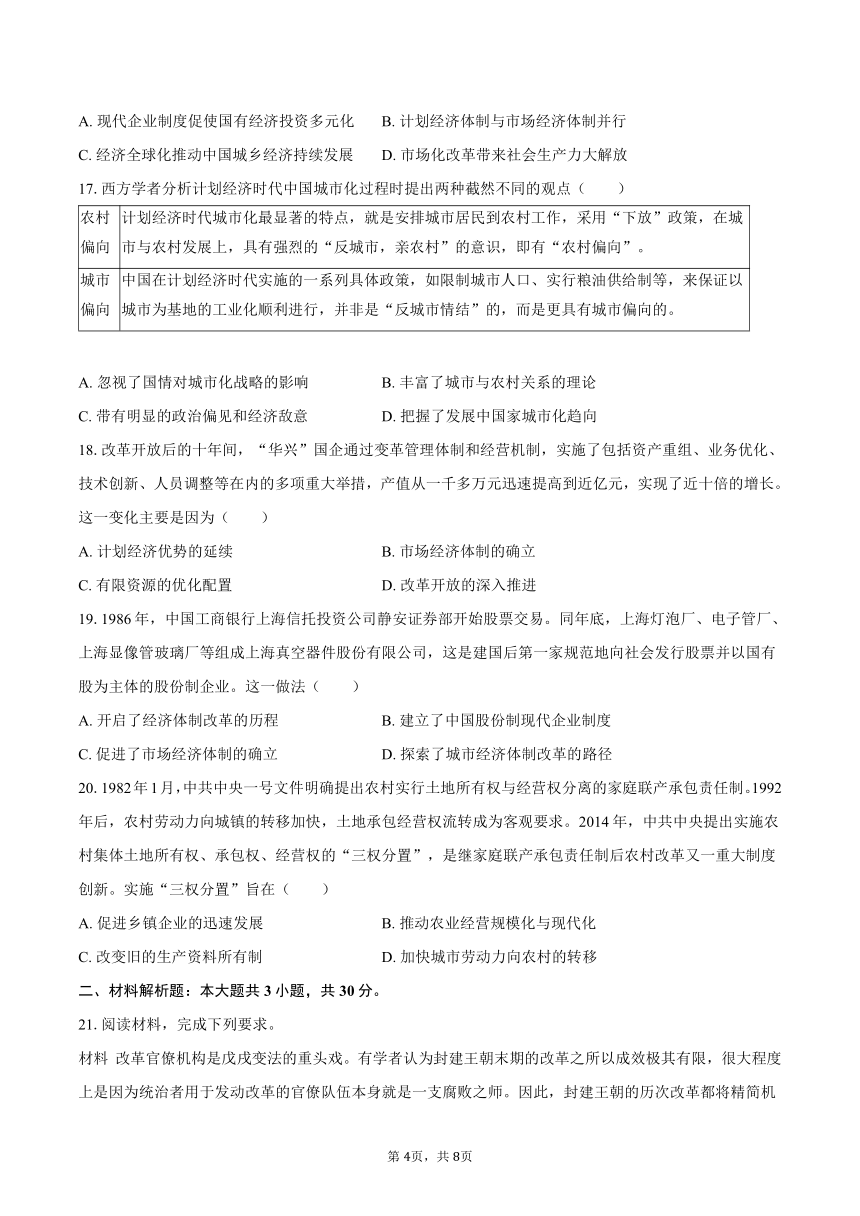

16.如图所示为1980~2008年我国固定资产投资比重变化统计情况(单位:%)对此解读正确的是( )

A. 现代企业制度促使国有经济投资多元化 B. 计划经济体制与市场经济体制并行

C. 经济全球化推动中国城乡经济持续发展 D. 市场化改革带来社会生产力大解放

17.西方学者分析计划经济时代中国城市化过程时提出两种截然不同的观点( )

农村偏向 计划经济时代城市化最显著的特点,就是安排城市居民到农村工作,采用“下放”政策,在城市与农村发展上,具有强烈的“反城市,亲农村”的意识,即有“农村偏向”。

城市偏向 中国在计划经济时代实施的一系列具体政策,如限制城市人口、实行粮油供给制等,来保证以城市为基地的工业化顺利进行,并非是“反城市情结”的,而是更具有城市偏向的。

A. 忽视了国情对城市化战略的影响 B. 丰富了城市与农村关系的理论

C. 带有明显的政治偏见和经济敌意 D. 把握了发展中国家城市化趋向

18.改革开放后的十年间,“华兴”国企通过变革管理体制和经营机制,实施了包括资产重组、业务优化、技术创新、人员调整等在内的多项重大举措,产值从一千多万元迅速提高到近亿元,实现了近十倍的增长。这一变化主要是因为( )

A. 计划经济优势的延续 B. 市场经济体制的确立

C. 有限资源的优化配置 D. 改革开放的深入推进

19.1986年,中国工商银行上海信托投资公司静安证券部开始股票交易。同年底,上海灯泡厂、电子管厂、上海显像管玻璃厂等组成上海真空器件股份有限公司,这是建国后第一家规范地向社会发行股票并以国有股为主体的股份制企业。这一做法( )

A. 开启了经济体制改革的历程 B. 建立了中国股份制现代企业制度

C. 促进了市场经济体制的确立 D. 探索了城市经济体制改革的路径

20.1982年1月,中共中央一号文件明确提出农村实行土地所有权与经营权分离的家庭联产承包责任制。1992年后,农村劳动力向城镇的转移加快,土地承包经营权流转成为客观要求。2014年,中共中央提出实施农村集体土地所有权、承包权、经营权的“三权分置”,是继家庭联产承包责任制后农村改革又一重大制度创新。实施“三权分置”旨在( )

A. 促进乡镇企业的迅速发展 B. 推动农业经营规模化与现代化

C. 改变旧的生产资料所有制 D. 加快城市劳动力向农村的转移

二、材料解析题:本大题共3小题,共30分。

21.阅读材料,完成下列要求。

材料 改革官僚机构是戊戌变法的重头戏。有学者认为封建王朝末期的改革之所以成效极其有限,很大程度上是因为统治者用于发动改革的官僚队伍本身就是一支腐败之师。因此,封建王朝的历次改革都将精简机构与人员作为挽救王朝命运的措施之一,戊戌变法也不例外。甲午战后,光绪帝为奋发自强,命督抚廷臣保举人才以备调用,于是各方保举折片络绎不绝,然光绪帝尤对维新党人青睐有加,授予他们极高的品衔,有利于推动维新变法的同时,也使维新派陷入与老资格官员的尖锐对立之中。此外,光绪帝还对官僚机构以大刀阔斧之势进行改革。1898年6月,仅京师一地被裁撤衙门就达十余处,被裁的官员胥吏“将及万人”,以致“朝野震骇,颇有民不聊生之戚”,凡遇新政诏下,枢臣俱模棱不奉,或言不慢,或言未办过,地方督抚看到京师乱象后,其原本的观望态度变成敷衍,裁撤诏全在地方成为一纸空文。

——摘编自熊小欣《再论戊戌变法失败的原因》

(1) 据材料,概括戊戌变法改革官僚机构的原因及举措。

(2) 据材料并结合所学知识,分析戊戌变法中改革官僚机构失败的原因以及对后世改革的启示。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一计划经济体制在建国初期为迅速恢复和发展国民经济作出了重要贡献。 1949-1952年间,全民所有制经济成分由26.2%上升到41.5%,集体经济成分由0.5%上升到3.3%,私营经济由48.7%下降到30.6%,个体经济则从23%下降到20.6%。到1976年,工业产值达到3158亿元,比1956年增长172.6%;石油产量达到8716万吨,比1956年增长6.7倍。全国1/3的耕地实现机械耕种,农业载重汽车拥有量增长3.3倍,1976年比1966年粮食产量增长47%,达到2.86亿吨。到1976年,全国兴修了多条运输干线,改变了铁路尤其是南北地区长期交通梗阻的落后状况。……但随着国民经济的发展,这种经济体制自身的弊端逐渐显现出来,阻碍了经济的正常运行。

——摘编自景晓锋《中国社会主义市场经济体制的建立与完善》

材料二毋庸置疑,市场经济与社会主义制度结合,市场经济能够形成巨大的生产力,是迄今为止能够优化资源配置的经济形式。虽然市场经济会出现市场失灵等现象,但社会主义在运用市场经济发展生产力的同时,能够最大限度地通过制度的优越性把市场经济的负面影响减少到最低程度,社会主义制度的本质规定也能够使我们防范和遏制经济危机的发生。这说明社会主义制度优势能够有力地纠正、抑制市场经济中所固有的弊端,促进社会主义市场经济运行的良性循环,保证中国的市场经济建设按社会主义的发展方向前进。

——摘编自栾文莲《中国社会主义市场经济体制的优势》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括中国实行计划经济体制取得的成就,并指出其存在的弊端。

(2) 根据材料二并结合所学知识,简析中国社会主义市场经济体制的优势。

23.阅读材料,回答问题。

材料一针对当时俄国存在的关于实行国家资本主义是背叛社会主义的言论,列宁指出:“国家资本主义较之我们苏维埃共和国目前的情况将是一个进步”。如果国家资本主义在半年左右能在我国建立起来,“那将是一个很大的胜利,那将极其可靠地保证社会主义一年以后在我国最终地巩固起来而立于不败之地”。这是因为“没有建筑在现代科学最新成就基础上的大资本主义技术,没有一个使千百万人在产品的生产和分配中严格遵守统一标准的有计划的国家组织,社会主义就无从设想”。列宁以俄国这样的经济文化落后国家的经济实践为案例,深刻阐明了社会主义建设的规律。新经济政策实施后不久,商品交换关系得到了进一步发展。列宁强调:“我们应当认识到,我们还退得不够,必须再退,再后退,从国家资本主义转到由国家调节买卖和货币流通”。全面实现以货币为媒介的商品交换,从而活跃和发展城乡经济。列宁关于新经济政策的理论是在不断总结经济发展实践经验的基础上形成的。它反映了经济文化落后国家在社会主义建设中商品经济理论探索和实际政策试验的相结合。

——摘编自张雷声《列宁对马克思经济思想的创新性贡献》

材料二为了澄清人们对市场与计划的模糊认识, 1987年十三大召开前,邓小平进一步指出:“为什么一谈市场就说是资本主义,只有计划才是社会主义呢?计划和市场都是方法嘛。只要对发展生产力有好处,就可以利用。它为社会主义服务,就是社会主义的;为资本主义服务,就是资本主义的。”此后,邓小平明确指出:“我们必须从理论上搞懂,资本主义与社会主义的区分不在于是计划还是市场这样的问题。……不要以为搞点市场经济就是资本主义道路,没有那回事。计划和市场都得要。不搞市场,连世界上的信息都不知道,是自甘落后”。他又说:“不要以为,一说计划经济就是社会主义,一说市场经济就是资本主义,不是那么回事,两者都是手段,市场也可以为社会主义服务”。

——摘编自罗英《探究邓小平市场经济思想的主要内容精髓》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括列宁言论中“进步”与“后退”的内涵,并分析列宁发表上述言论的历史背景。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出邓小平关于“市场与计划”谈话的目的和内容,说明该谈话的历史意义。

(3) 根据上述两则材料并结合所学知识,谈谈你获得的关于社会主义发展的启示。

1.【答案】C

2.【答案】B

3.【答案】D

4.【答案】D

5.【答案】D

6.【答案】B

7.【答案】A

8.【答案】D

9.【答案】A

10.【答案】D

11.【答案】B

12.【答案】C

13.【答案】A

14.【答案】C

15.【答案】D

16.【答案】D

17.【答案】A

18.【答案】D

19.【答案】D

20.【答案】B

21.【答案】【小题1】原因:封建王朝改革失败的教训;推动维新变法的需要(或光绪帝奋发图强)。措施:地方举荐人才;重用维新人士;精简机构;淘汰冗员。

【小题2】原因:守旧势力的反对(或新旧官僚的矛盾);改革策略过于激进;地方官员的敷衍;维新派实力弱(与守旧派实力对比悬殊)。启示:改革要循序渐进;要采取策略减少改革的阻力;要有强有力的领导者。

22.【答案】【小题1】成就:确立了国有经济的领导地位;建立了独立的国民经济工业体系;农业生产条件得到改善,粮食产量有所增长;推动了交通运输业的发展。

弊端:不利于发挥广大人民群众的积极性、主动性和创造性;不利于协调社会主义经济中的各种利益矛盾;不利于各种生产要素的合理配置和有效运用;不利于适应复杂多变的社会需要,使经济失去活力。

【小题2】促进生产力的迅速发展;优化资源配置方式;充分发挥社会主义制度的优势;体现市场经济的效率优势;能够对经济进行宏观调控、管理与不断完善。

23.【答案】【小题1】内涵:“进步”是实施国家资本主义政策;“后退”是实现以货币为媒介的商品交换,由国家调节买卖和货币流通。

背景:战时共产主义长期实施带来了巨大的经济及政治困难;国家无力直接领导和组织所有企业的生产;巩固新生的苏维埃政权;列宁对在落后国家建设社会主义的探索。

【小题2】目的:澄清人们对市场与计划的模糊认识。

内容:计划和市场都是经济手段;不是区别社会主义和资本主义的根本标志。

意义:解放社会思想;指明改革方向;发展社会主义理论。

【小题3】启示:生产关系水平要适应生产力水平;经济政策要与经济水平相吻合;马克思主义要与具体国情相结合等。

第1页,共1页

一、单选题:本大题共20小题,共20分。

1.有学者在谈及王安石变法时指出:茶业征榷、盐钞法修订、酒务“实封投状”等专制制度剥夺了大商人“较固(垄断)取利”,民间出现了“凡商旅所有,必卖于市易,或非市肆所无,必买于市易”的现象。而“徙贵就贱,用近易远”的均输无法应对钱米并征、折钱不均等新问题。该学者意在强调王安石变法( )

A. 损害了权贵集团的既得利益 B. 没有改变积贫积弱的局面

C. 破坏了民间的商品货币关系 D. 指导思想背离了统治需要

2.1984年,中央一号文件鼓励集体和农民本着自愿互利的原则,将资金集中起来,联合兴办各种企业。1985年,国家不再向农民下达农产品统派统购任务。这些举措( )

A. 变革了农村的生产关系 B. 促进了农村经济多元化发展

C. 开启了农业现代化之路 D. 在农村初步确立了市场经济

3.从1994年底开始,国家选择100家国有大中型企业,进行建立现代企业制度的试点,使企业成为自主经营、自负盈亏的法人实体和市场竞争主体。这表明,这一时期国企改革的目标是( )

A. 扩大对外开放 B. 应对加入世界贸易组织的挑战

C. 实现政企分开 D. 适应社会主义市场经济的需要

4.泰康人寿保险公司创始人陈东升在回忆自己当年辞职创业的经历时说:“如果我80年代中期下海,别人肯定说我犯了错误;如果我1989年下海,别人肯定说我是混得不如意;但我1992年下海,别人的评价多是正面的。”这一变化的原因是( )

A. 所有制结构不断发展完善 B. 对外开放开始进入新阶段

C. 人们思想观念的逐步解放 D. 经济体制改革的持续推进

5.有学者认为,“计划经济体制下,多数国有企业自己创办了食堂、学校、医院、招待所、影院等公益机构和福利机构,形成了一个功能齐备的小社会。而在改革中,非国有经济则天然与市场联系紧密。”该学者意在强调( )

A. 国有企业承担了市场化的改革成本 B. 国有企业体现社会主义制度优越性

C. 应以发展非国有经济为主体 D. 建立市场经济体制势在必行

6.1986年,新闻报纸上“联营”“星期日工程师”等词频现。不少“泥腿子”低价买走了国营工厂闲置的机器设备,搬进粗粗建成的厂房里,这些机器日以继夜地隆隆作响,越来越多的工程师接受农民厂长们的私下聘用,一到周末就卷着图纸到乡下工厂上班。这体现了( )

A. 现代企业制度正逐步建立 B. 体制改革激发经营活力

C. 公私合营已成为时代湖流 D. 知识经济得到企业重视

7.商周时期,媵婚(陪嫁婚姻)出现。陪嫁者既有正妻的直系亲属,又有无血缘关系的男女充当媵臣或媵妾。春秋时期,诸侯国贵族之间的媵婚异常盛行,秦国名臣百里奚就是虞国媵臣。媵婚的盛行( )

A. 缘于政治局势的动荡 B. 体现女性地位的上升

C. 说明血缘政治的发展 D. 旨在推动人才的流动

8.20世纪80年代初,承包大户、雇工、长途贩运、个人购置农机和农副产品加工机具、私人开办工商业、农民外出打工等现象在中国农村涌现。这些现象的出现( )

A. 受农村产业结构调整的推动 B. 表明乡镇企业的异军突起

C. 说明市场经济已成社会共识 D. 反映农村经济活力的增强

9.中共中央的一份文件指出:改革就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用,进一步转换国有企业经营机制,建立适应市场经济要求,产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。由此可知,当时中国经济体制改革的目标是( )

A. 建立社会主义市场经济体制 B. 扩大国有企业的经营自主权

C. 构建全方位对外开放新格局 D. 建立独立完整的工业体系

10.1982年改革开放后,陈云提出“鸟不能捏在手里,捏在手里会死,要让它飞,但只能让它在笼子里飞……笼子”大小要适当,本身也要经常调整”。同时他又提出“打破铁饭碗是一场革命”“工资、奖金和补贴,必须遵循一定的限度”。陈云意在说明( )

A. 按劳分配与多种分配方式相结合 B. 国有企业所有权和经营权相结合

C. 公有制和多种所有制形式相结合 D. 市场调节与国家宏观调控相结合

11.1995年到1998年,中国国家安居工程先后在88个城市实施,取得较大成效。既推动房改,又解决部分困难群众的住房问题。但是从1998年开始,安居工程基本停止。因为就安居工程一直存在争论:一种认为安居工程是德政,是民心,有利于平抑房价。一种认为政府优惠政策存在不公平竞争,冲击房地产市场。这种争论本质上( )

A. 表明中国房地产市场的不成熟 B. 是计划走向市场的认识差异

C. 体现了国家和地方的利益冲突 D. 是“姓资姓社”的又一表现

12.20世纪90年代,长沙市供销社陷入困境,系统负债总额近10亿元,负债率近90%,下岗人员达数千人。2001年开始进行全面改革改制,企业逐步建立了现代管理制度,至2020年全市供销系统实现营业总收入102.3亿元,实现利润8.5亿元。该变化( )

A. 推动了城市经济体制改革展开 B. 反映了社会主义经济结构的调整

C. 凸显了经济体制改革与时俱进 D. 体现了加入世贸组织的关键作用

13.电视剧《繁花》呈现了20世纪90年代上海生动鲜活的市井画卷,表面是饮食男女,内里是山河岁月,展示并深入剖析了90年代勇敢坚韧、积极乐观的时代精神。结合所学,此时中国( )

A. 明确了建立社会主义市场经济体制的目标

B. 开启改革开放和社会主义现代化建设新时期

C. 实施“引进来”“走出去”相结合的战略

D. 开始探索适合中国国情的社会主义发展道路

14.1992年我国相继出台《股份公司暂行条例》《有限责任公司暂行条例》,当时有人认为这两个条例“是中国企业发生真正变革的转折点”,并说“当时想创立企业,可是不知道资本从哪儿来,有了这两个文件后,就可以去募集资金,可以去依据一种商业模式寻找投资人来投资。”这体现了当时( )

A. 真理标准问题讨论的深入 B. 中国参与国际规则制定

C. 建立现代企业制度的探索 D. 依法治国基本方略形成

15.1977年11月,安徽省委制定了《关于当前农村经济政策几个问题的规定》,尊重生产队的自主权,减轻社员的负担,落实按劳分配政策。1977年底,甘肃省委规定允许对农作物采取定额管理,包工到作业组的做法。1978年2月,四川省委制定《关于目前农村经济政策几个主要问题的规定》,取消不准农民搞家庭副业、农民自销多余产品的禁令。这说明( )

①十一届三中全会揭开了农村改革的序幕

②关于八字方针的调整得到了落实

③农业农村农民是国计民生的基础性大事

④全面农村改革前多地进行了探索

A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

16.如图所示为1980~2008年我国固定资产投资比重变化统计情况(单位:%)对此解读正确的是( )

A. 现代企业制度促使国有经济投资多元化 B. 计划经济体制与市场经济体制并行

C. 经济全球化推动中国城乡经济持续发展 D. 市场化改革带来社会生产力大解放

17.西方学者分析计划经济时代中国城市化过程时提出两种截然不同的观点( )

农村偏向 计划经济时代城市化最显著的特点,就是安排城市居民到农村工作,采用“下放”政策,在城市与农村发展上,具有强烈的“反城市,亲农村”的意识,即有“农村偏向”。

城市偏向 中国在计划经济时代实施的一系列具体政策,如限制城市人口、实行粮油供给制等,来保证以城市为基地的工业化顺利进行,并非是“反城市情结”的,而是更具有城市偏向的。

A. 忽视了国情对城市化战略的影响 B. 丰富了城市与农村关系的理论

C. 带有明显的政治偏见和经济敌意 D. 把握了发展中国家城市化趋向

18.改革开放后的十年间,“华兴”国企通过变革管理体制和经营机制,实施了包括资产重组、业务优化、技术创新、人员调整等在内的多项重大举措,产值从一千多万元迅速提高到近亿元,实现了近十倍的增长。这一变化主要是因为( )

A. 计划经济优势的延续 B. 市场经济体制的确立

C. 有限资源的优化配置 D. 改革开放的深入推进

19.1986年,中国工商银行上海信托投资公司静安证券部开始股票交易。同年底,上海灯泡厂、电子管厂、上海显像管玻璃厂等组成上海真空器件股份有限公司,这是建国后第一家规范地向社会发行股票并以国有股为主体的股份制企业。这一做法( )

A. 开启了经济体制改革的历程 B. 建立了中国股份制现代企业制度

C. 促进了市场经济体制的确立 D. 探索了城市经济体制改革的路径

20.1982年1月,中共中央一号文件明确提出农村实行土地所有权与经营权分离的家庭联产承包责任制。1992年后,农村劳动力向城镇的转移加快,土地承包经营权流转成为客观要求。2014年,中共中央提出实施农村集体土地所有权、承包权、经营权的“三权分置”,是继家庭联产承包责任制后农村改革又一重大制度创新。实施“三权分置”旨在( )

A. 促进乡镇企业的迅速发展 B. 推动农业经营规模化与现代化

C. 改变旧的生产资料所有制 D. 加快城市劳动力向农村的转移

二、材料解析题:本大题共3小题,共30分。

21.阅读材料,完成下列要求。

材料 改革官僚机构是戊戌变法的重头戏。有学者认为封建王朝末期的改革之所以成效极其有限,很大程度上是因为统治者用于发动改革的官僚队伍本身就是一支腐败之师。因此,封建王朝的历次改革都将精简机构与人员作为挽救王朝命运的措施之一,戊戌变法也不例外。甲午战后,光绪帝为奋发自强,命督抚廷臣保举人才以备调用,于是各方保举折片络绎不绝,然光绪帝尤对维新党人青睐有加,授予他们极高的品衔,有利于推动维新变法的同时,也使维新派陷入与老资格官员的尖锐对立之中。此外,光绪帝还对官僚机构以大刀阔斧之势进行改革。1898年6月,仅京师一地被裁撤衙门就达十余处,被裁的官员胥吏“将及万人”,以致“朝野震骇,颇有民不聊生之戚”,凡遇新政诏下,枢臣俱模棱不奉,或言不慢,或言未办过,地方督抚看到京师乱象后,其原本的观望态度变成敷衍,裁撤诏全在地方成为一纸空文。

——摘编自熊小欣《再论戊戌变法失败的原因》

(1) 据材料,概括戊戌变法改革官僚机构的原因及举措。

(2) 据材料并结合所学知识,分析戊戌变法中改革官僚机构失败的原因以及对后世改革的启示。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一计划经济体制在建国初期为迅速恢复和发展国民经济作出了重要贡献。 1949-1952年间,全民所有制经济成分由26.2%上升到41.5%,集体经济成分由0.5%上升到3.3%,私营经济由48.7%下降到30.6%,个体经济则从23%下降到20.6%。到1976年,工业产值达到3158亿元,比1956年增长172.6%;石油产量达到8716万吨,比1956年增长6.7倍。全国1/3的耕地实现机械耕种,农业载重汽车拥有量增长3.3倍,1976年比1966年粮食产量增长47%,达到2.86亿吨。到1976年,全国兴修了多条运输干线,改变了铁路尤其是南北地区长期交通梗阻的落后状况。……但随着国民经济的发展,这种经济体制自身的弊端逐渐显现出来,阻碍了经济的正常运行。

——摘编自景晓锋《中国社会主义市场经济体制的建立与完善》

材料二毋庸置疑,市场经济与社会主义制度结合,市场经济能够形成巨大的生产力,是迄今为止能够优化资源配置的经济形式。虽然市场经济会出现市场失灵等现象,但社会主义在运用市场经济发展生产力的同时,能够最大限度地通过制度的优越性把市场经济的负面影响减少到最低程度,社会主义制度的本质规定也能够使我们防范和遏制经济危机的发生。这说明社会主义制度优势能够有力地纠正、抑制市场经济中所固有的弊端,促进社会主义市场经济运行的良性循环,保证中国的市场经济建设按社会主义的发展方向前进。

——摘编自栾文莲《中国社会主义市场经济体制的优势》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括中国实行计划经济体制取得的成就,并指出其存在的弊端。

(2) 根据材料二并结合所学知识,简析中国社会主义市场经济体制的优势。

23.阅读材料,回答问题。

材料一针对当时俄国存在的关于实行国家资本主义是背叛社会主义的言论,列宁指出:“国家资本主义较之我们苏维埃共和国目前的情况将是一个进步”。如果国家资本主义在半年左右能在我国建立起来,“那将是一个很大的胜利,那将极其可靠地保证社会主义一年以后在我国最终地巩固起来而立于不败之地”。这是因为“没有建筑在现代科学最新成就基础上的大资本主义技术,没有一个使千百万人在产品的生产和分配中严格遵守统一标准的有计划的国家组织,社会主义就无从设想”。列宁以俄国这样的经济文化落后国家的经济实践为案例,深刻阐明了社会主义建设的规律。新经济政策实施后不久,商品交换关系得到了进一步发展。列宁强调:“我们应当认识到,我们还退得不够,必须再退,再后退,从国家资本主义转到由国家调节买卖和货币流通”。全面实现以货币为媒介的商品交换,从而活跃和发展城乡经济。列宁关于新经济政策的理论是在不断总结经济发展实践经验的基础上形成的。它反映了经济文化落后国家在社会主义建设中商品经济理论探索和实际政策试验的相结合。

——摘编自张雷声《列宁对马克思经济思想的创新性贡献》

材料二为了澄清人们对市场与计划的模糊认识, 1987年十三大召开前,邓小平进一步指出:“为什么一谈市场就说是资本主义,只有计划才是社会主义呢?计划和市场都是方法嘛。只要对发展生产力有好处,就可以利用。它为社会主义服务,就是社会主义的;为资本主义服务,就是资本主义的。”此后,邓小平明确指出:“我们必须从理论上搞懂,资本主义与社会主义的区分不在于是计划还是市场这样的问题。……不要以为搞点市场经济就是资本主义道路,没有那回事。计划和市场都得要。不搞市场,连世界上的信息都不知道,是自甘落后”。他又说:“不要以为,一说计划经济就是社会主义,一说市场经济就是资本主义,不是那么回事,两者都是手段,市场也可以为社会主义服务”。

——摘编自罗英《探究邓小平市场经济思想的主要内容精髓》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括列宁言论中“进步”与“后退”的内涵,并分析列宁发表上述言论的历史背景。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出邓小平关于“市场与计划”谈话的目的和内容,说明该谈话的历史意义。

(3) 根据上述两则材料并结合所学知识,谈谈你获得的关于社会主义发展的启示。

1.【答案】C

2.【答案】B

3.【答案】D

4.【答案】D

5.【答案】D

6.【答案】B

7.【答案】A

8.【答案】D

9.【答案】A

10.【答案】D

11.【答案】B

12.【答案】C

13.【答案】A

14.【答案】C

15.【答案】D

16.【答案】D

17.【答案】A

18.【答案】D

19.【答案】D

20.【答案】B

21.【答案】【小题1】原因:封建王朝改革失败的教训;推动维新变法的需要(或光绪帝奋发图强)。措施:地方举荐人才;重用维新人士;精简机构;淘汰冗员。

【小题2】原因:守旧势力的反对(或新旧官僚的矛盾);改革策略过于激进;地方官员的敷衍;维新派实力弱(与守旧派实力对比悬殊)。启示:改革要循序渐进;要采取策略减少改革的阻力;要有强有力的领导者。

22.【答案】【小题1】成就:确立了国有经济的领导地位;建立了独立的国民经济工业体系;农业生产条件得到改善,粮食产量有所增长;推动了交通运输业的发展。

弊端:不利于发挥广大人民群众的积极性、主动性和创造性;不利于协调社会主义经济中的各种利益矛盾;不利于各种生产要素的合理配置和有效运用;不利于适应复杂多变的社会需要,使经济失去活力。

【小题2】促进生产力的迅速发展;优化资源配置方式;充分发挥社会主义制度的优势;体现市场经济的效率优势;能够对经济进行宏观调控、管理与不断完善。

23.【答案】【小题1】内涵:“进步”是实施国家资本主义政策;“后退”是实现以货币为媒介的商品交换,由国家调节买卖和货币流通。

背景:战时共产主义长期实施带来了巨大的经济及政治困难;国家无力直接领导和组织所有企业的生产;巩固新生的苏维埃政权;列宁对在落后国家建设社会主义的探索。

【小题2】目的:澄清人们对市场与计划的模糊认识。

内容:计划和市场都是经济手段;不是区别社会主义和资本主义的根本标志。

意义:解放社会思想;指明改革方向;发展社会主义理论。

【小题3】启示:生产关系水平要适应生产力水平;经济政策要与经济水平相吻合;马克思主义要与具体国情相结合等。

第1页,共1页

同课章节目录