2025年高考倒计时历史大突破 中国古代政治制度的形成与发展(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年高考倒计时历史大突破 中国古代政治制度的形成与发展(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 189.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-25 21:34:05 | ||

图片预览

文档简介

2025年高考倒计时历史大突破:中国古代政治制度的形成与发展

一、单选题:本大题共20小题,共20分。

1.历史上西周和西汉都曾经实行过分封,西周是将土地和人民分封给王族、功臣和先代贵族,让他们到各地区建立诸侯国以拱卫王室。西汉初年,则是先分封异姓王而后分封同姓王到各地做诸侯。由此可见,两者的分封都( )

A. 巩固了中央集权 B. 维护了封建统治 C. 加强了君主专制 D. 强化了血缘关系

2.清代中后期,疆吏与军机私信互动虽悬为厉禁,却普遍发生。如湖北布政使、署巡抚胡林翼不仅借助军机章京钱宝青获取高层机密,而且与军机大臣肃顺相配合,促成曾国藩出任两江总督。这一现象表明( )

A. 权力结构的变化 B. 军机处职权开始增强

C. 皇权的逐渐旁落 D. 湘淮系官僚集团崛起

3.如表为汉唐时期西域的行政区划。据此可知( )

时间 机构名称 管辖地区

公元前60年 (设置)西域都护府 玉门关、阳关以西,葱岭(即帕米尔高原)以东,天山南北地区

公元73年 (重设)西域都护府 玉门关阳关以西,葱岭(即帕米尔高原)以东,天山南北地区

唐太宗时期 安西都护府 天山以南至帕米尔以西、阿姆河流域

武则天时期 北庭都护府 天山以北,包括阿尔泰山和巴尔喀什湖以西

A. 丝绸之路便于中西经济交流 B. 朝廷统治西域的条件成熟

C. 唐代比汉代的统治区域辽阔 D. 边疆行政体制发生了变化

4.《汉书》记载:“汉兴至于孝武……而张骞始开西域之迹,其后骠骑将军击破匈奴右地……遂空其地……初置酒泉郡,后稍发徙民充实之,分置武威、张掖、敦煌,列四郡。”“以通西域,鬲(隔)绝南羌、匈奴。”四郡的设置( )

A. 为张骞通西域创造了条件 B. 阻断了匈奴与外界的联系

C. 使河西走廊地区得到开发 D. 加强了对西域的行政管理

5.为了加强对边疆地区的管理,唐睿宗时始设节度使,到玄宗天宝年间,从西北到东北共设八个节度使。安史之乱后,将原本只存在边地的军镇又扩展到内地。这一变化( )

A. 说明边疆与内地联系的加强 B. 促进了地方行政制度的完善

C. 是迫于当时国内形势的需要 D. 有利于实现民族之间的交融

6.唐初,中书省拟好命令送达门下省,常遇门下省反对,而被涂归封还。如是则此道命令等于白费,即皇帝之“画敕”亦等于无效。唐太宗时,军国大事,往往先由门下省、中书省和尚书省举行联席会议,共同商定,然后再制敕下诏,会议场所称为“政事堂”。据此可知( )

A. 唐朝初期皇帝权力处于三省控制之下 B. 唐太宗时中央正式确立了三省六部制

C. 三省六部的长官共议国事执宰相之职 D. 政事堂的设立提高了政府的行政效率

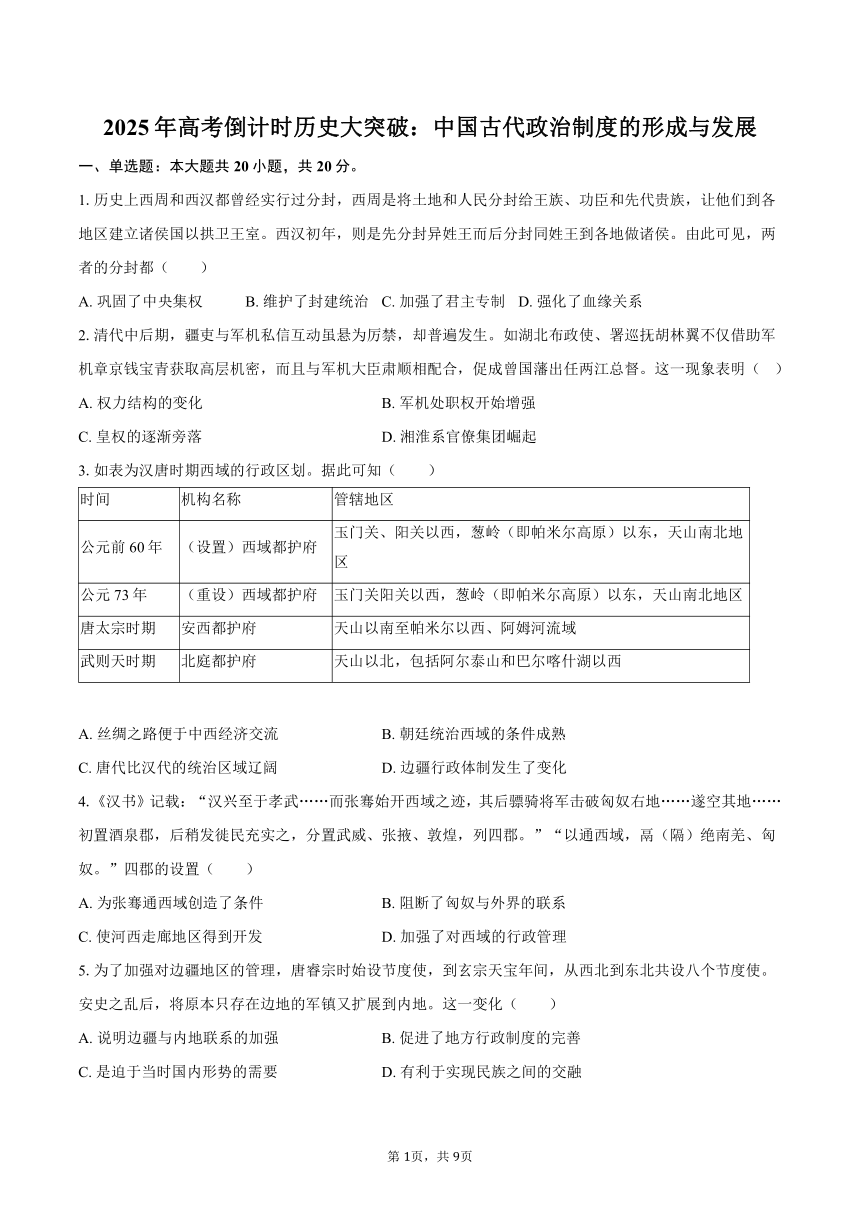

7.秦统一后,历代中央行政制度经历了复杂的变化,有同学就此整理了“中国古代中央行政中枢制度演变示意图”。图中①②③④处依次填写正确的是( )

A. ①三公九卿制②三省六部制③中书省④军机处

B. ①三省六部制②三公九卿制③军机处④中书省

C. ①三公九卿制②军机处③中书省④三省六部制

D. ①三省六部制②中书省③军机处④三公九卿制

8.“谤”字本义是指议论或批评别人过失,相传尧舜时代广树“谤木”,以便民间批评权力的运行。至秦汉时“谤木”已完全失去原有的功用,而“诽谤”也由批评权力的激赏,衍变为无中生有毁人名誉的罪名。这一变化的主要原因是( )

A. 皇权官僚体制确立 B. 民众言论空间狭窄 C. 儒家成为正统思想 D. 法律体系不断完善

9.《左传》中有一篇,记述了鲁隐公四年,卫国大夫石础为杀死弑卫桓公而自立的州吁,不得已杀死追随州吁的亲生儿子石厚的史实。对此作者评价道:“石础,纯臣也!大义灭亲,其是谓乎!”这一评价( )

A. 反映了民本思想的发展 B. 迎合了专制统治需要

C. 体现了儒家的政治理念 D. 维护了西周的礼乐制

10.西周时期,姓、氏分开,姓用来区分祖先,氏用来分别贵贱,贵者有氏,贱者有名无氏。秦汉以后,“氏”大多转化为“姓”,姓氏合而为一。此后“氏”通常指女子娘家姓,称为“某氏”,男子反而不称“氏”。这一变化反映( )

A. 传统的分封制和宗法制崩溃 B. 女权社会为男权社会所取代

C. 秦汉的统一推动姓氏的演变 D. 秦汉时期婚姻习俗有所改变

11.五代十国时期,战争不断,军队在国家中的地位大增,枢密院演变为辅政机关。北宋时,为了适应战争的需要,增设管理财政的“三司”。雍正年间,为削弱诸王权力、保密军机,设立军机处。这表明政治制度( )

A. 演变有其政治经济军事因素 B. 在中国古代史上越来越完善

C. 深刻影响了国家前途与命运 D. 发展使皇权与相权矛盾消失

12.汉武帝时“尚书”一职日益重要,大臣们的奏书不能直接进呈皇帝,要送尚书署,后来尚书台就成了皇帝的机要秘书处。汉武帝还任用一些上书言事的贤良、文学,让他们出入宫廷,与尚书共议国事,这一做法的作用是( )

A. 削弱王国势力,加强中央集权 B. 制衡丞相势力,强化君主专制

C. 重用儒家学者,提高儒学地位 D. 任用外戚权臣,削弱丞相权力

13.据记载.汉“孝文时,荚钱益多,轻,乃更铸四铢钱,其文为‘半两’,令民纵得自铸钱。故吴,诸侯也,以即山铸钱,富埒天子……邓通,大夫也。以铸钱财过王者。故吴、邓氏钱布天下”。这( )

A. 影响了政府统治基础 B. 抑制了通货膨胀现象

C. 调整了休养生息政策 D. 减少了国家财政收入

14.据里耶秦简记载,秦朝县下属机构定期制作所在机构集簿,并根据要求上呈县廷。与之相应,县、郡也定期将核心治理信息汇总报送上级官府,以便上级掌握政情及开展管理,并据此对下级进行考课。该做法( )

A. 实现了对基层组织的有效治理 B. 有利于提升地方官员文化素养

C. 促进社会群体共同意识的凝聚 D. 为赏罚官员提供了有力的依据

15.汉武帝宠幸中朝官,并从中选拔了一批官吏出任外朝大臣,如卫青、霍去病、桑弘羊、主父偃等,这些人有的在经济上贯彻盐铁官营,实行均输平准,改革币制,有的代替皇帝巡行各地。由此可见,中外朝制度( )

A. 实现了君权与相权间的平衡 B. 有效加强了中央集权

C. 从辅佐皇权演变为反噬力量 D. 优化了中枢权力结构

16.汉高祖封功臣为列侯,但不享有封地的所有权与治民权,仅食租税。汉文帝改侯邑为侯国,功臣在封地拥有朝廷官制,宫禁宿卫、军队、宗庙与社稷,让列侯前往侯国就封。同时,通过“为吏及诏所止者”的方式,对于信任的功臣,则可以继续留居长安,并有意将新封侯国安置于汉郡。据此可知,汉文帝创立侯国制度旨在( )

A. 强化中央对地方的控制 B. 化解皇权政治的潜在威胁

C. 依靠功臣加强基层治理 D. 解决郡国并行带来的弊端

17.蒙古帝国于中统元年(1260年)设立燕京行省,总领汉地政务,1262年该行省并入中书省。忽必烈设十路隶属中书省的宣抚司,由中书省官员出任其长官,于是复有行省的设置,先后有了西夏中兴、北京等行省。这时的行省多是为统一指挥军队作战而设的。可见这一时期行省的特征是( )

A. 职权明确、军事控制 B. 央地分权、羁縻地方

C. 制度完善、效率甚高 D. 中央外派、遇事而设

18.万历怠政,是指明神宗当政期间的怠政现象。一般认为开始于万历十四年(1586年)秋末冬初,长达28年之久。有学者认为,明朝内阁作用巨大,在很大程度上助长了皇帝的惰性。由此可以推知,明朝( )

A. 内阁作为决策机构,保证了中央行政顺利进行

B. 内阁位高权重,皇帝的最高权力日趋衰落下去

C. 内阁是皇权强化的产物,发挥了重要辅政功能

D. 明朝的中央权力结构异化,杂乱无章混乱无序

19.梁启超在《辛亥革命之意义与十年双十节之乐观》中说:“中国历史上有意义的革命,只有三回:第一回是周朝的革命……,第二回是汉朝的革命……,第三回就是我们今天所纪念的辛亥革命了。”下列关于这三回革命的论述,不正确的是( )

A. 周朝的革命体现了族权和政权的结合

B. 汉朝的革命打破了夏商周以来官僚政治的局面

C. 辛亥革命使人们开始意识到自己是国家的主人

D. 辛亥革命开启了进步的闸门,使反动秩序再也无法稳定下来

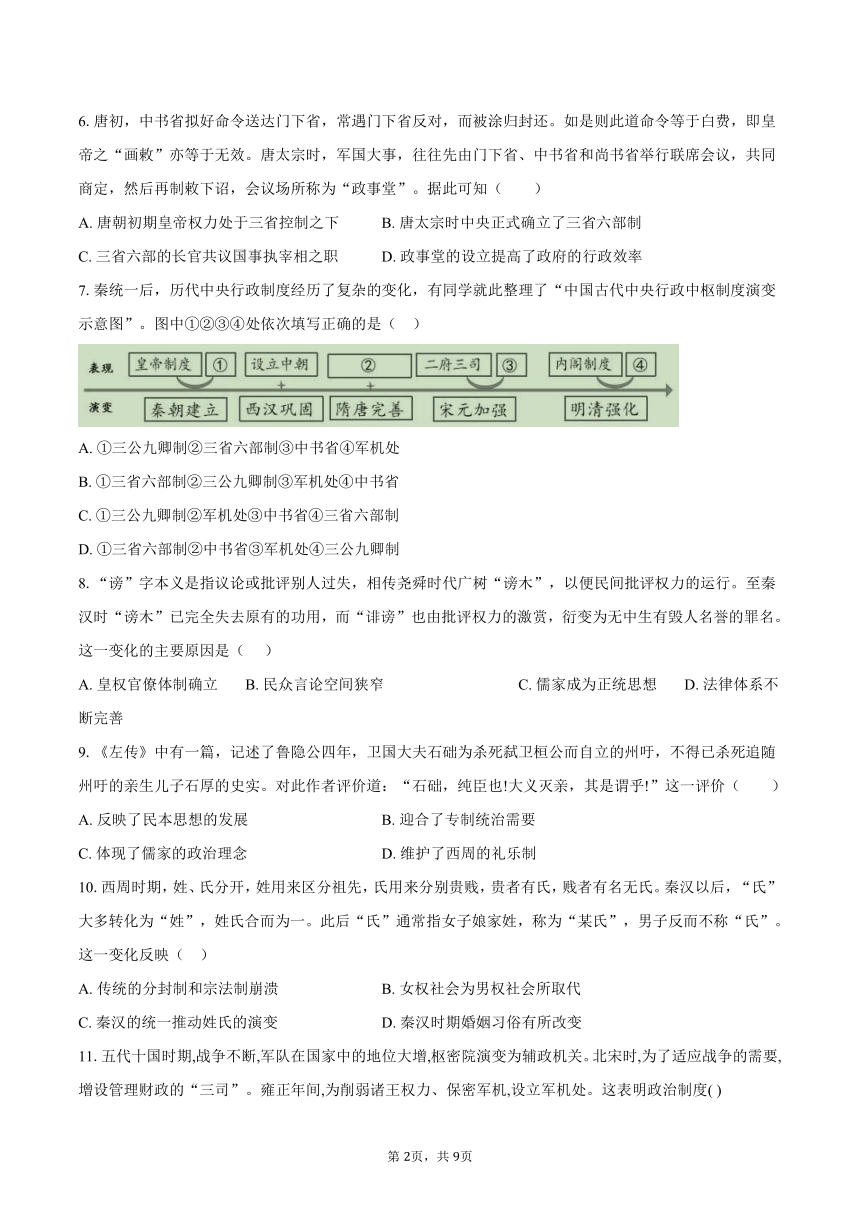

20.下图为出土于安徽淮南的青铜器鄂君启金节,该金节是公元前323年楚怀王颁发给鄂君启(封地约在今湖北鄂城一带)运输货物的免税通行凭证,金节上的铭文规定了免征数额、运输范围、年限时效以及禁运物资等。这可以反映出当时( )

A. 楚王与鄂君的政治经济关系依然严格 B. 官府垄断商业的局面已被打破

C. 江淮流域已出现大规模长途贩运贸易 D. 青铜铭文成为最早的成熟汉字

二、材料解析题:本大题共3小题,共30分。

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一:这次御前会议在中国史上是一座极为重要的里程碑。……《史记》对这场(御前会议上)辩论是这样描写的:“丞相绾等言:‘诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填之。请立诸子,唯上幸许。’始皇下其议于群臣,群臣皆以为便。廷尉李斯议曰:‘周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制,天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。’始皇曰:‘天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。”

——引自周振鹤《中国地方行政制度史》

材料二:中央政府将全国领土划分为不同层级的行政管理区域,在各个区划内设置地方政府。……行政区划本来是地方政府的施政区域,到了宋代以后,已转变为中央官员的施政分区,中央集权制此时也达到巅峰状态。

——引自周振鹤《中国地方行政制度史》

至元甲戌(1274年),以平章政事赛典赤行省云南。下车之日,立州县,均赋税;兴水利,置屯田;擢廉能,黜污滥;明赏罚,恤孤贫。秉政六年,民情丕变,旧政一新,而民不知扰。……呜呼!云南于古为蜑獠之域,……钦惟世祖皇帝天戈一指,尽六诏之地皆为郡县。迄今吏治文化侔(等同)于中州,非圣化溥博,何以臻此!

——摘编自《云南志略 云南总叙》

(1) 根据材料一,概括秦朝地方“皆为郡县”的原因及其决策过程。结合所学,说明“这次御前会议在中国史上是一座极为重要的里程碑”之理由。

(2) 根据材料二,结合所学,指出汉、唐、宋三朝“地方政府的施政区域”“转变为中央官员的施政分区”的表现,并概述元朝“行省云南”的意义。

22.阅读材料回答问题。

材料一 公元前3世纪—公元2世纪是中国社会的蜕变时期:从中原的中国不断向四周扩展,成为中国本部的中国;完成了“封邦建国”向“天下国家”体制的转变;先秦思想学派,如百川汇海,终于融合为中国文化的思想模式。

(1)根据材料一并结合所学知识从疆域拓展、政治体制、思想文化方面叙述这一时期中国蜕变的过程。

材料二 自新航路开辟以来,英国跃入世人的眼球而一发不可收拾……直至《1763年公告》的发布,英国最终打败法国,近代英国完成了崛起的过程。

——计秋枫《近代前期英国崛起的历史逻辑》

无敌舰队 清教 光荣革命 大宪章 王位继承法 牛顿 航海条列

新模范军 启蒙运动 工业革命 权利法案 鸦片战争 莱布尼茨 英法大战

( 2)在上表词中任选4个,运用这4个词围绕某个侧面使“英国的崛起”提炼一个主题并进行简要阐释。要求:主题明确、选词准确、阐释清晰。

材料三 新中国不同时期的大纲与课标

“美国是战后世界上新的反动和侵略的中心。”“第二次世界大战后,只有美帝国主义利用战争发了横财,成为最大的国际剥削者,成为世界反动势力的主要堡垒。”

——摘编自1956年《高级中学世界近代现代史教学大纲(草案)》 “了解美苏两极对峙格局的形成,认识美苏‘冷战’对第二次世界大战后国际关系发展的影响。”“以‘布雷顿森林体系’建立为例,认识第二次世界大战后以美国主导的资本主义世界经济体系的形成。”

——摘自2004年《普通高中历史课程标准(实验)》

( 3)根据材料三,《历史教学大纲》和《历史课程标准》对于二战后国际政治经济的学习要求有什么变化?试从国际形势、中外关系角度分析变化的原因。

23.阅读材料,完成下列要求。

材料一宋初统治者惩五代之弊,将重建礼制作为恢复秩序的重要环节。建隆元年,宋太祖君臣详定宗庙制度,厘定牲牢等级,恢复封禅、籍田等各项重要礼仪制度。开宝四年,太祖命刘温叟、李昉等人以唐朝旧典为基础,编修《开宝通礼》。太祖对礼官的出身颇为看重,选任时须“以诸道前资宾幕、州县京官、黄衣、诸司守选人充”,同时核查其出身、履历。因士庶之家车服多有逾僭,宋太宗下令对“冠服、居室、器用、车马之式”作出规定,后又厘定鞍髻、服带、头巾等制。雍熙二年,太宗获悉岭南有“不循教义,有亏礼法”的风俗,便下诏诸州长吏严加训诫,革除杀人祭鬼、病不求医及僧侣置妻等陋俗。太宗亲自书写《孝经》碑刻,以示重视孝悌之道。对于有孝行的个人则加以旌表,还在民间访查德业纯茂之人,推举入官。

——摘编自陈峰等《宋初两朝礼制的重建及其历史影响》

材料二现代立宪国家,无论君主共和,皆有政党。其投身政党生活者,莫不发挥个人独立信仰之精神,各行其是。……孔子生长封建时代,所提倡之道德,封建时代之道德也;所垂示之礼教,封建时代之礼教。……封建时代之道德、礼教、生活、政治……于多数国民之幸福无与焉。……共和思想流入以来,民德尤为大进。……袁氏称帝,冯、段诸公,竟不以私交废公义,唐、蔡、岑、陆,均功成不居。……国民党人,苦战余生,以尊重约法之故……此非共和范为民德之效耶?

——摘编自陈独秀《孔子之道与现代生活》( 1916年《新青年》第2卷第4号)

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括宋初重建礼制的措施及积极影响。

(2) 根据材料二并结合所学知识,简析陈独秀批判儒家礼义的时代背景。

(3) 根据材料一、二并结合所学知识,谈谈礼乐文化的时代价值。

1.【答案】D

2.【答案】A

3.【答案】D

4.【答案】D

5.【答案】C

6.【答案】D

7.【答案】A

8.【答案】A

9.【答案】D

10.【答案】A

11.【答案】A

12.【答案】B

13.【答案】A

14.【答案】D

15.【答案】B

16.【答案】B

17.【答案】D

18.【答案】C

19.【答案】B

20.【答案】A

21.【答案】【小题1】原因:统治者加强中央集权的需要;对于分封制的反思;秦国完成统一,需要建立新的政治体制。

决策过程:丞相绾等人建议在新征服地区设立王国,以方便管理。然而,廷尉李斯提出了反对意见,他认为设立王国会导致地方势力过大,最终可能威胁中央政权。秦始皇采纳了李斯的意见,决定废除封建制度,实行郡县制。

理由:这次会议标志着中国历史上从封建制向郡县制的转变,加强了中央集权,对中国后世的行政制度产生了深远的影响。

【小题2】表现:汉朝:汉朝初期,实行郡国并行制度,中央集权受到削弱,汉武帝时期,实行“推恩令”解决“王国问题”,同时实行“刺史制度”,监察地方加强中央集权。

唐朝:行政区划进一步发展,形成了道-州-县的三级制。道的设置加强了中央政府对地方的统一管理,州的设置则是为了更有效地管理地方。县的数量也有所减少,这反映了中央政府对地方的直接控制进一步加强。

宋朝:行政区划进一步细化,形成了路-州-县的三级制。路的设置使得中央政府能够更加直接地管理地方。同时,由文官担任知州,又设置通判为其副手,辅佐知州行政工作,分化知州的行政权;在地方涉及转运使司,将地方财政集中于中央。在军事上,实行“更戍法”,将地方军权集中于中央。

意义:加强中央集权,巩固统一多民族国家;促进民族融合,加快民族交流;推进边疆开发,推动地方经济社会发展。

22.【答案】(1)疆域拓展方面:秦兼并六国完成统一并开疆拓土(南修灵渠设郡管理,北修驰道加强联系);开边移民,充实边地。汉武帝通过对匈奴的战争,解除匈奴威胁,拓展疆土;从中原的中国不断向四周扩展,成为中国本部的中国。

政治体制方面:秦在中央方面确立皇帝制和三公九卿制,地方废分封行郡县,建立起中央集权的政治体制;汉代武帝中央沿用秦制并创设内外朝制加强皇权,地方设刺史制度推行推恩令,消除了王国带来的分裂隐患,完成了“封邦建国”向“天下国家”体制的转变。

思想文化方面:春秋战国时期,百家争鸣奠定传统文化基础;秦朝崇法抑儒,汉初清静无为的道家思想,汉武帝接收董仲舒建议“罢黜百家,独尊儒术”,儒学成为历代王朝的统治思想和社会主流的意识形态,终于融合为中国文化的思想模式.

(2)示例:主题:民主政治与工业革命使英国逐步崛起

简要阐释:1688年应议会之邀,詹姆士二世的女婿来到英国,并成为新兴国王,历史上发生了不流血的宫廷政变、称之为光荣革命;光荣革命后议会逐步掌握了权力,为限制王权,1689年议会通过了《权利法案》标志君主立宪制框架基本建立;1701年王位继承法确立了议会权力高于王权、司法权独立于王权,从而奠定了君主立宪制法律基础,英国代议制民主政治逐步走向成熟;代议制民主政治为工业革命奠定了政治基础,工业革命使英国进一步确立其霸主地位。

(3)变化:《历史教学大纲》立足于批判、揭露美国等资本主义国家对世界的侵略和剥削;《历史课程标准》立足于从整体世界角度客观认识战后世界经济格局的特点。

原因:50年代,美苏两极格局逐步形成,美国企图称霸世界;美国等西方国家敌视中国,威胁中国安全。到21世纪初期,经济全球化迅猛发展,和平与发展成为时代主题;中国改革开放深入发展,积极融入全球化浪潮。

23.【答案】【小题1】措施:恢复各项礼制;组织编修礼书;严格礼官任职资格;规范士庶日常礼仪;革除民间陋习;表彰孝行事迹。

积极影响:扭转世风不正局面;助力统治秩序稳固;调和社会氛围;奠定文教昌盛基石。

【小题2】时代背景:帝制覆灭,共和建立;民国初年政局动荡;西方思想传入;袁世凯尊孔复古;封建思想束缚国民头脑;新文化运动开展;民族资本主义发展;民族危机加深。

【小题3】时代价值:维护社会秩序;提升道德修养;传承文化传统;促进社会和谐。

第1页,共1页

一、单选题:本大题共20小题,共20分。

1.历史上西周和西汉都曾经实行过分封,西周是将土地和人民分封给王族、功臣和先代贵族,让他们到各地区建立诸侯国以拱卫王室。西汉初年,则是先分封异姓王而后分封同姓王到各地做诸侯。由此可见,两者的分封都( )

A. 巩固了中央集权 B. 维护了封建统治 C. 加强了君主专制 D. 强化了血缘关系

2.清代中后期,疆吏与军机私信互动虽悬为厉禁,却普遍发生。如湖北布政使、署巡抚胡林翼不仅借助军机章京钱宝青获取高层机密,而且与军机大臣肃顺相配合,促成曾国藩出任两江总督。这一现象表明( )

A. 权力结构的变化 B. 军机处职权开始增强

C. 皇权的逐渐旁落 D. 湘淮系官僚集团崛起

3.如表为汉唐时期西域的行政区划。据此可知( )

时间 机构名称 管辖地区

公元前60年 (设置)西域都护府 玉门关、阳关以西,葱岭(即帕米尔高原)以东,天山南北地区

公元73年 (重设)西域都护府 玉门关阳关以西,葱岭(即帕米尔高原)以东,天山南北地区

唐太宗时期 安西都护府 天山以南至帕米尔以西、阿姆河流域

武则天时期 北庭都护府 天山以北,包括阿尔泰山和巴尔喀什湖以西

A. 丝绸之路便于中西经济交流 B. 朝廷统治西域的条件成熟

C. 唐代比汉代的统治区域辽阔 D. 边疆行政体制发生了变化

4.《汉书》记载:“汉兴至于孝武……而张骞始开西域之迹,其后骠骑将军击破匈奴右地……遂空其地……初置酒泉郡,后稍发徙民充实之,分置武威、张掖、敦煌,列四郡。”“以通西域,鬲(隔)绝南羌、匈奴。”四郡的设置( )

A. 为张骞通西域创造了条件 B. 阻断了匈奴与外界的联系

C. 使河西走廊地区得到开发 D. 加强了对西域的行政管理

5.为了加强对边疆地区的管理,唐睿宗时始设节度使,到玄宗天宝年间,从西北到东北共设八个节度使。安史之乱后,将原本只存在边地的军镇又扩展到内地。这一变化( )

A. 说明边疆与内地联系的加强 B. 促进了地方行政制度的完善

C. 是迫于当时国内形势的需要 D. 有利于实现民族之间的交融

6.唐初,中书省拟好命令送达门下省,常遇门下省反对,而被涂归封还。如是则此道命令等于白费,即皇帝之“画敕”亦等于无效。唐太宗时,军国大事,往往先由门下省、中书省和尚书省举行联席会议,共同商定,然后再制敕下诏,会议场所称为“政事堂”。据此可知( )

A. 唐朝初期皇帝权力处于三省控制之下 B. 唐太宗时中央正式确立了三省六部制

C. 三省六部的长官共议国事执宰相之职 D. 政事堂的设立提高了政府的行政效率

7.秦统一后,历代中央行政制度经历了复杂的变化,有同学就此整理了“中国古代中央行政中枢制度演变示意图”。图中①②③④处依次填写正确的是( )

A. ①三公九卿制②三省六部制③中书省④军机处

B. ①三省六部制②三公九卿制③军机处④中书省

C. ①三公九卿制②军机处③中书省④三省六部制

D. ①三省六部制②中书省③军机处④三公九卿制

8.“谤”字本义是指议论或批评别人过失,相传尧舜时代广树“谤木”,以便民间批评权力的运行。至秦汉时“谤木”已完全失去原有的功用,而“诽谤”也由批评权力的激赏,衍变为无中生有毁人名誉的罪名。这一变化的主要原因是( )

A. 皇权官僚体制确立 B. 民众言论空间狭窄 C. 儒家成为正统思想 D. 法律体系不断完善

9.《左传》中有一篇,记述了鲁隐公四年,卫国大夫石础为杀死弑卫桓公而自立的州吁,不得已杀死追随州吁的亲生儿子石厚的史实。对此作者评价道:“石础,纯臣也!大义灭亲,其是谓乎!”这一评价( )

A. 反映了民本思想的发展 B. 迎合了专制统治需要

C. 体现了儒家的政治理念 D. 维护了西周的礼乐制

10.西周时期,姓、氏分开,姓用来区分祖先,氏用来分别贵贱,贵者有氏,贱者有名无氏。秦汉以后,“氏”大多转化为“姓”,姓氏合而为一。此后“氏”通常指女子娘家姓,称为“某氏”,男子反而不称“氏”。这一变化反映( )

A. 传统的分封制和宗法制崩溃 B. 女权社会为男权社会所取代

C. 秦汉的统一推动姓氏的演变 D. 秦汉时期婚姻习俗有所改变

11.五代十国时期,战争不断,军队在国家中的地位大增,枢密院演变为辅政机关。北宋时,为了适应战争的需要,增设管理财政的“三司”。雍正年间,为削弱诸王权力、保密军机,设立军机处。这表明政治制度( )

A. 演变有其政治经济军事因素 B. 在中国古代史上越来越完善

C. 深刻影响了国家前途与命运 D. 发展使皇权与相权矛盾消失

12.汉武帝时“尚书”一职日益重要,大臣们的奏书不能直接进呈皇帝,要送尚书署,后来尚书台就成了皇帝的机要秘书处。汉武帝还任用一些上书言事的贤良、文学,让他们出入宫廷,与尚书共议国事,这一做法的作用是( )

A. 削弱王国势力,加强中央集权 B. 制衡丞相势力,强化君主专制

C. 重用儒家学者,提高儒学地位 D. 任用外戚权臣,削弱丞相权力

13.据记载.汉“孝文时,荚钱益多,轻,乃更铸四铢钱,其文为‘半两’,令民纵得自铸钱。故吴,诸侯也,以即山铸钱,富埒天子……邓通,大夫也。以铸钱财过王者。故吴、邓氏钱布天下”。这( )

A. 影响了政府统治基础 B. 抑制了通货膨胀现象

C. 调整了休养生息政策 D. 减少了国家财政收入

14.据里耶秦简记载,秦朝县下属机构定期制作所在机构集簿,并根据要求上呈县廷。与之相应,县、郡也定期将核心治理信息汇总报送上级官府,以便上级掌握政情及开展管理,并据此对下级进行考课。该做法( )

A. 实现了对基层组织的有效治理 B. 有利于提升地方官员文化素养

C. 促进社会群体共同意识的凝聚 D. 为赏罚官员提供了有力的依据

15.汉武帝宠幸中朝官,并从中选拔了一批官吏出任外朝大臣,如卫青、霍去病、桑弘羊、主父偃等,这些人有的在经济上贯彻盐铁官营,实行均输平准,改革币制,有的代替皇帝巡行各地。由此可见,中外朝制度( )

A. 实现了君权与相权间的平衡 B. 有效加强了中央集权

C. 从辅佐皇权演变为反噬力量 D. 优化了中枢权力结构

16.汉高祖封功臣为列侯,但不享有封地的所有权与治民权,仅食租税。汉文帝改侯邑为侯国,功臣在封地拥有朝廷官制,宫禁宿卫、军队、宗庙与社稷,让列侯前往侯国就封。同时,通过“为吏及诏所止者”的方式,对于信任的功臣,则可以继续留居长安,并有意将新封侯国安置于汉郡。据此可知,汉文帝创立侯国制度旨在( )

A. 强化中央对地方的控制 B. 化解皇权政治的潜在威胁

C. 依靠功臣加强基层治理 D. 解决郡国并行带来的弊端

17.蒙古帝国于中统元年(1260年)设立燕京行省,总领汉地政务,1262年该行省并入中书省。忽必烈设十路隶属中书省的宣抚司,由中书省官员出任其长官,于是复有行省的设置,先后有了西夏中兴、北京等行省。这时的行省多是为统一指挥军队作战而设的。可见这一时期行省的特征是( )

A. 职权明确、军事控制 B. 央地分权、羁縻地方

C. 制度完善、效率甚高 D. 中央外派、遇事而设

18.万历怠政,是指明神宗当政期间的怠政现象。一般认为开始于万历十四年(1586年)秋末冬初,长达28年之久。有学者认为,明朝内阁作用巨大,在很大程度上助长了皇帝的惰性。由此可以推知,明朝( )

A. 内阁作为决策机构,保证了中央行政顺利进行

B. 内阁位高权重,皇帝的最高权力日趋衰落下去

C. 内阁是皇权强化的产物,发挥了重要辅政功能

D. 明朝的中央权力结构异化,杂乱无章混乱无序

19.梁启超在《辛亥革命之意义与十年双十节之乐观》中说:“中国历史上有意义的革命,只有三回:第一回是周朝的革命……,第二回是汉朝的革命……,第三回就是我们今天所纪念的辛亥革命了。”下列关于这三回革命的论述,不正确的是( )

A. 周朝的革命体现了族权和政权的结合

B. 汉朝的革命打破了夏商周以来官僚政治的局面

C. 辛亥革命使人们开始意识到自己是国家的主人

D. 辛亥革命开启了进步的闸门,使反动秩序再也无法稳定下来

20.下图为出土于安徽淮南的青铜器鄂君启金节,该金节是公元前323年楚怀王颁发给鄂君启(封地约在今湖北鄂城一带)运输货物的免税通行凭证,金节上的铭文规定了免征数额、运输范围、年限时效以及禁运物资等。这可以反映出当时( )

A. 楚王与鄂君的政治经济关系依然严格 B. 官府垄断商业的局面已被打破

C. 江淮流域已出现大规模长途贩运贸易 D. 青铜铭文成为最早的成熟汉字

二、材料解析题:本大题共3小题,共30分。

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一:这次御前会议在中国史上是一座极为重要的里程碑。……《史记》对这场(御前会议上)辩论是这样描写的:“丞相绾等言:‘诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填之。请立诸子,唯上幸许。’始皇下其议于群臣,群臣皆以为便。廷尉李斯议曰:‘周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制,天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。’始皇曰:‘天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。”

——引自周振鹤《中国地方行政制度史》

材料二:中央政府将全国领土划分为不同层级的行政管理区域,在各个区划内设置地方政府。……行政区划本来是地方政府的施政区域,到了宋代以后,已转变为中央官员的施政分区,中央集权制此时也达到巅峰状态。

——引自周振鹤《中国地方行政制度史》

至元甲戌(1274年),以平章政事赛典赤行省云南。下车之日,立州县,均赋税;兴水利,置屯田;擢廉能,黜污滥;明赏罚,恤孤贫。秉政六年,民情丕变,旧政一新,而民不知扰。……呜呼!云南于古为蜑獠之域,……钦惟世祖皇帝天戈一指,尽六诏之地皆为郡县。迄今吏治文化侔(等同)于中州,非圣化溥博,何以臻此!

——摘编自《云南志略 云南总叙》

(1) 根据材料一,概括秦朝地方“皆为郡县”的原因及其决策过程。结合所学,说明“这次御前会议在中国史上是一座极为重要的里程碑”之理由。

(2) 根据材料二,结合所学,指出汉、唐、宋三朝“地方政府的施政区域”“转变为中央官员的施政分区”的表现,并概述元朝“行省云南”的意义。

22.阅读材料回答问题。

材料一 公元前3世纪—公元2世纪是中国社会的蜕变时期:从中原的中国不断向四周扩展,成为中国本部的中国;完成了“封邦建国”向“天下国家”体制的转变;先秦思想学派,如百川汇海,终于融合为中国文化的思想模式。

(1)根据材料一并结合所学知识从疆域拓展、政治体制、思想文化方面叙述这一时期中国蜕变的过程。

材料二 自新航路开辟以来,英国跃入世人的眼球而一发不可收拾……直至《1763年公告》的发布,英国最终打败法国,近代英国完成了崛起的过程。

——计秋枫《近代前期英国崛起的历史逻辑》

无敌舰队 清教 光荣革命 大宪章 王位继承法 牛顿 航海条列

新模范军 启蒙运动 工业革命 权利法案 鸦片战争 莱布尼茨 英法大战

( 2)在上表词中任选4个,运用这4个词围绕某个侧面使“英国的崛起”提炼一个主题并进行简要阐释。要求:主题明确、选词准确、阐释清晰。

材料三 新中国不同时期的大纲与课标

“美国是战后世界上新的反动和侵略的中心。”“第二次世界大战后,只有美帝国主义利用战争发了横财,成为最大的国际剥削者,成为世界反动势力的主要堡垒。”

——摘编自1956年《高级中学世界近代现代史教学大纲(草案)》 “了解美苏两极对峙格局的形成,认识美苏‘冷战’对第二次世界大战后国际关系发展的影响。”“以‘布雷顿森林体系’建立为例,认识第二次世界大战后以美国主导的资本主义世界经济体系的形成。”

——摘自2004年《普通高中历史课程标准(实验)》

( 3)根据材料三,《历史教学大纲》和《历史课程标准》对于二战后国际政治经济的学习要求有什么变化?试从国际形势、中外关系角度分析变化的原因。

23.阅读材料,完成下列要求。

材料一宋初统治者惩五代之弊,将重建礼制作为恢复秩序的重要环节。建隆元年,宋太祖君臣详定宗庙制度,厘定牲牢等级,恢复封禅、籍田等各项重要礼仪制度。开宝四年,太祖命刘温叟、李昉等人以唐朝旧典为基础,编修《开宝通礼》。太祖对礼官的出身颇为看重,选任时须“以诸道前资宾幕、州县京官、黄衣、诸司守选人充”,同时核查其出身、履历。因士庶之家车服多有逾僭,宋太宗下令对“冠服、居室、器用、车马之式”作出规定,后又厘定鞍髻、服带、头巾等制。雍熙二年,太宗获悉岭南有“不循教义,有亏礼法”的风俗,便下诏诸州长吏严加训诫,革除杀人祭鬼、病不求医及僧侣置妻等陋俗。太宗亲自书写《孝经》碑刻,以示重视孝悌之道。对于有孝行的个人则加以旌表,还在民间访查德业纯茂之人,推举入官。

——摘编自陈峰等《宋初两朝礼制的重建及其历史影响》

材料二现代立宪国家,无论君主共和,皆有政党。其投身政党生活者,莫不发挥个人独立信仰之精神,各行其是。……孔子生长封建时代,所提倡之道德,封建时代之道德也;所垂示之礼教,封建时代之礼教。……封建时代之道德、礼教、生活、政治……于多数国民之幸福无与焉。……共和思想流入以来,民德尤为大进。……袁氏称帝,冯、段诸公,竟不以私交废公义,唐、蔡、岑、陆,均功成不居。……国民党人,苦战余生,以尊重约法之故……此非共和范为民德之效耶?

——摘编自陈独秀《孔子之道与现代生活》( 1916年《新青年》第2卷第4号)

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括宋初重建礼制的措施及积极影响。

(2) 根据材料二并结合所学知识,简析陈独秀批判儒家礼义的时代背景。

(3) 根据材料一、二并结合所学知识,谈谈礼乐文化的时代价值。

1.【答案】D

2.【答案】A

3.【答案】D

4.【答案】D

5.【答案】C

6.【答案】D

7.【答案】A

8.【答案】A

9.【答案】D

10.【答案】A

11.【答案】A

12.【答案】B

13.【答案】A

14.【答案】D

15.【答案】B

16.【答案】B

17.【答案】D

18.【答案】C

19.【答案】B

20.【答案】A

21.【答案】【小题1】原因:统治者加强中央集权的需要;对于分封制的反思;秦国完成统一,需要建立新的政治体制。

决策过程:丞相绾等人建议在新征服地区设立王国,以方便管理。然而,廷尉李斯提出了反对意见,他认为设立王国会导致地方势力过大,最终可能威胁中央政权。秦始皇采纳了李斯的意见,决定废除封建制度,实行郡县制。

理由:这次会议标志着中国历史上从封建制向郡县制的转变,加强了中央集权,对中国后世的行政制度产生了深远的影响。

【小题2】表现:汉朝:汉朝初期,实行郡国并行制度,中央集权受到削弱,汉武帝时期,实行“推恩令”解决“王国问题”,同时实行“刺史制度”,监察地方加强中央集权。

唐朝:行政区划进一步发展,形成了道-州-县的三级制。道的设置加强了中央政府对地方的统一管理,州的设置则是为了更有效地管理地方。县的数量也有所减少,这反映了中央政府对地方的直接控制进一步加强。

宋朝:行政区划进一步细化,形成了路-州-县的三级制。路的设置使得中央政府能够更加直接地管理地方。同时,由文官担任知州,又设置通判为其副手,辅佐知州行政工作,分化知州的行政权;在地方涉及转运使司,将地方财政集中于中央。在军事上,实行“更戍法”,将地方军权集中于中央。

意义:加强中央集权,巩固统一多民族国家;促进民族融合,加快民族交流;推进边疆开发,推动地方经济社会发展。

22.【答案】(1)疆域拓展方面:秦兼并六国完成统一并开疆拓土(南修灵渠设郡管理,北修驰道加强联系);开边移民,充实边地。汉武帝通过对匈奴的战争,解除匈奴威胁,拓展疆土;从中原的中国不断向四周扩展,成为中国本部的中国。

政治体制方面:秦在中央方面确立皇帝制和三公九卿制,地方废分封行郡县,建立起中央集权的政治体制;汉代武帝中央沿用秦制并创设内外朝制加强皇权,地方设刺史制度推行推恩令,消除了王国带来的分裂隐患,完成了“封邦建国”向“天下国家”体制的转变。

思想文化方面:春秋战国时期,百家争鸣奠定传统文化基础;秦朝崇法抑儒,汉初清静无为的道家思想,汉武帝接收董仲舒建议“罢黜百家,独尊儒术”,儒学成为历代王朝的统治思想和社会主流的意识形态,终于融合为中国文化的思想模式.

(2)示例:主题:民主政治与工业革命使英国逐步崛起

简要阐释:1688年应议会之邀,詹姆士二世的女婿来到英国,并成为新兴国王,历史上发生了不流血的宫廷政变、称之为光荣革命;光荣革命后议会逐步掌握了权力,为限制王权,1689年议会通过了《权利法案》标志君主立宪制框架基本建立;1701年王位继承法确立了议会权力高于王权、司法权独立于王权,从而奠定了君主立宪制法律基础,英国代议制民主政治逐步走向成熟;代议制民主政治为工业革命奠定了政治基础,工业革命使英国进一步确立其霸主地位。

(3)变化:《历史教学大纲》立足于批判、揭露美国等资本主义国家对世界的侵略和剥削;《历史课程标准》立足于从整体世界角度客观认识战后世界经济格局的特点。

原因:50年代,美苏两极格局逐步形成,美国企图称霸世界;美国等西方国家敌视中国,威胁中国安全。到21世纪初期,经济全球化迅猛发展,和平与发展成为时代主题;中国改革开放深入发展,积极融入全球化浪潮。

23.【答案】【小题1】措施:恢复各项礼制;组织编修礼书;严格礼官任职资格;规范士庶日常礼仪;革除民间陋习;表彰孝行事迹。

积极影响:扭转世风不正局面;助力统治秩序稳固;调和社会氛围;奠定文教昌盛基石。

【小题2】时代背景:帝制覆灭,共和建立;民国初年政局动荡;西方思想传入;袁世凯尊孔复古;封建思想束缚国民头脑;新文化运动开展;民族资本主义发展;民族危机加深。

【小题3】时代价值:维护社会秩序;提升道德修养;传承文化传统;促进社会和谐。

第1页,共1页

同课章节目录