2025年高考倒计时历史大突破:中国古代的法治与教化(含答案)

文档属性

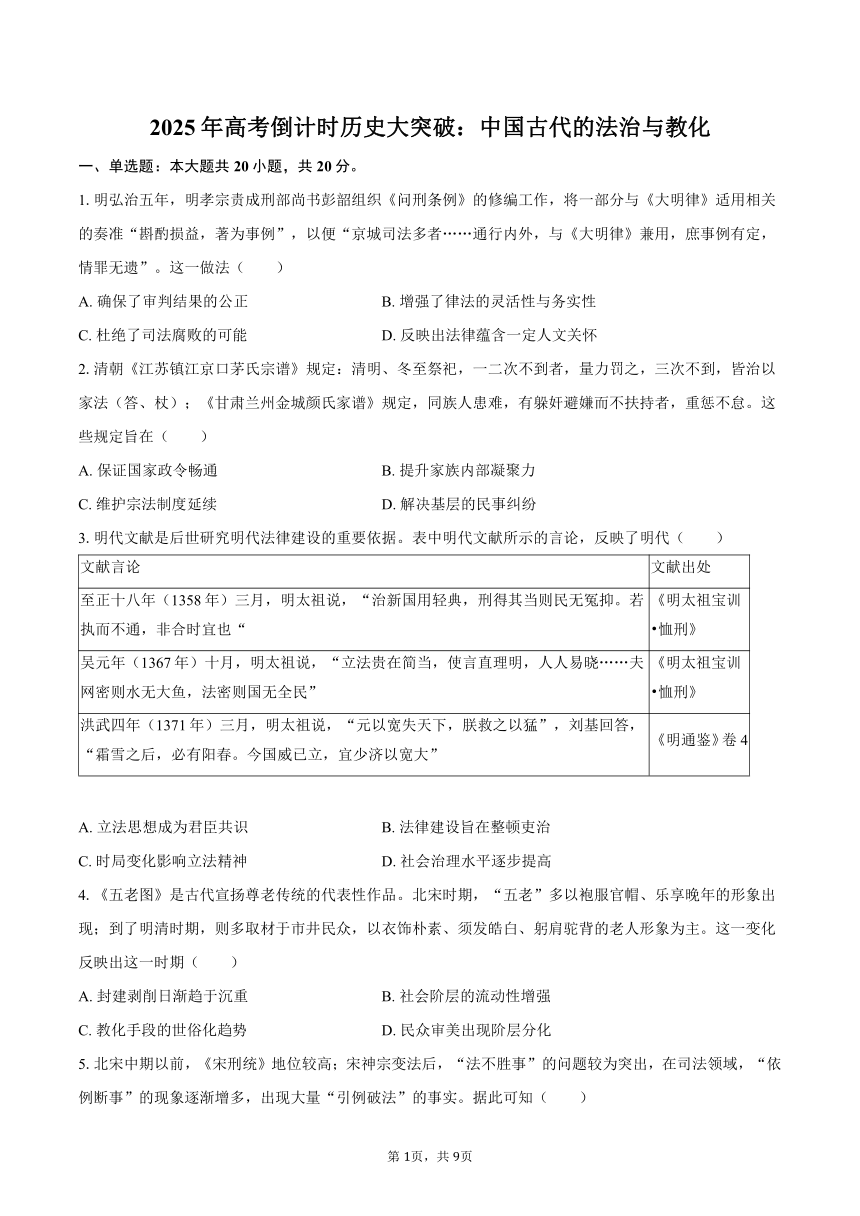

| 名称 | 2025年高考倒计时历史大突破:中国古代的法治与教化(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 31.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-25 22:00:37 | ||

图片预览

文档简介

2025年高考倒计时历史大突破:中国古代的法治与教化

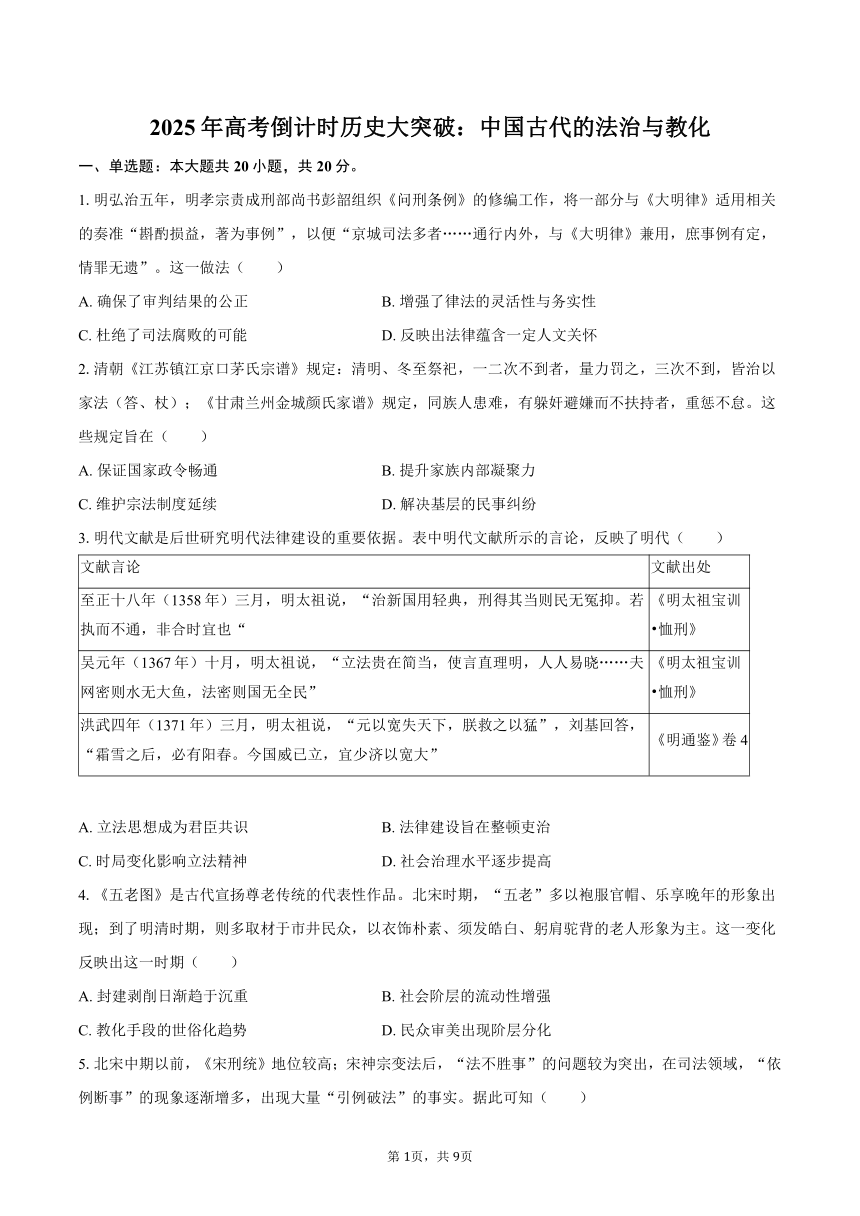

一、单选题:本大题共20小题,共20分。

1.明弘治五年,明孝宗责成刑部尚书彭韶组织《问刑条例》的修编工作,将一部分与《大明律》适用相关的奏准“斟酌损益,著为事例”,以便“京城司法多者……通行内外,与《大明律》兼用,庶事例有定,情罪无遗”。这一做法( )

A. 确保了审判结果的公正 B. 增强了律法的灵活性与务实性

C. 杜绝了司法腐败的可能 D. 反映出法律蕴含一定人文关怀

2.清朝《江苏镇江京口茅氏宗谱》规定:清明、冬至祭祀,一二次不到者,量力罚之,三次不到,皆治以家法(答、杖);《甘肃兰州金城颜氏家谱》规定,同族人患难,有躲奸避嫌而不扶持者,重惩不怠。这些规定旨在( )

A. 保证国家政令畅通 B. 提升家族内部凝聚力

C. 维护宗法制度延续 D. 解决基层的民事纠纷

3.明代文献是后世研究明代法律建设的重要依据。表中明代文献所示的言论,反映了明代( )

文献言论 文献出处

至正十八年(1358年)三月,明太祖说,“治新国用轻典,刑得其当则民无冤抑。若执而不通,非合时宜也“ 《明太祖宝训 恤刑》

吴元年(1367年)十月,明太祖说,“立法贵在简当,使言直理明,人人易晓……夫网密则水无大鱼,法密则国无全民” 《明太祖宝训 恤刑》

洪武四年(1371年)三月,明太祖说,“元以宽失天下,朕救之以猛”,刘基回答,“霜雪之后,必有阳春。今国威已立,宜少济以宽大” 《明通鉴》卷4

A. 立法思想成为君臣共识 B. 法律建设旨在整顿吏治

C. 时局变化影响立法精神 D. 社会治理水平逐步提高

4.《五老图》是古代宣扬尊老传统的代表性作品。北宋时期,“五老”多以袍服官帽、乐享晚年的形象出现;到了明清时期,则多取材于市井民众,以衣饰朴素、须发皓白、躬肩驼背的老人形象为主。这一变化反映出这一时期( )

A. 封建剥削日渐趋于沉重 B. 社会阶层的流动性增强

C. 教化手段的世俗化趋势 D. 民众审美出现阶层分化

5.北宋中期以前,《宋刑统》地位较高;宋神宗变法后,“法不胜事”的问题较为突出,在司法领域,“依例断事”的现象逐渐增多,出现大量“引例破法”的事实。据此可知( )

A. 商品经济发展影响政府立法 B. 完备的法律体系已经建立

C. 社会转型改变民间诉讼风气 D. 行政对法律干预力度增强

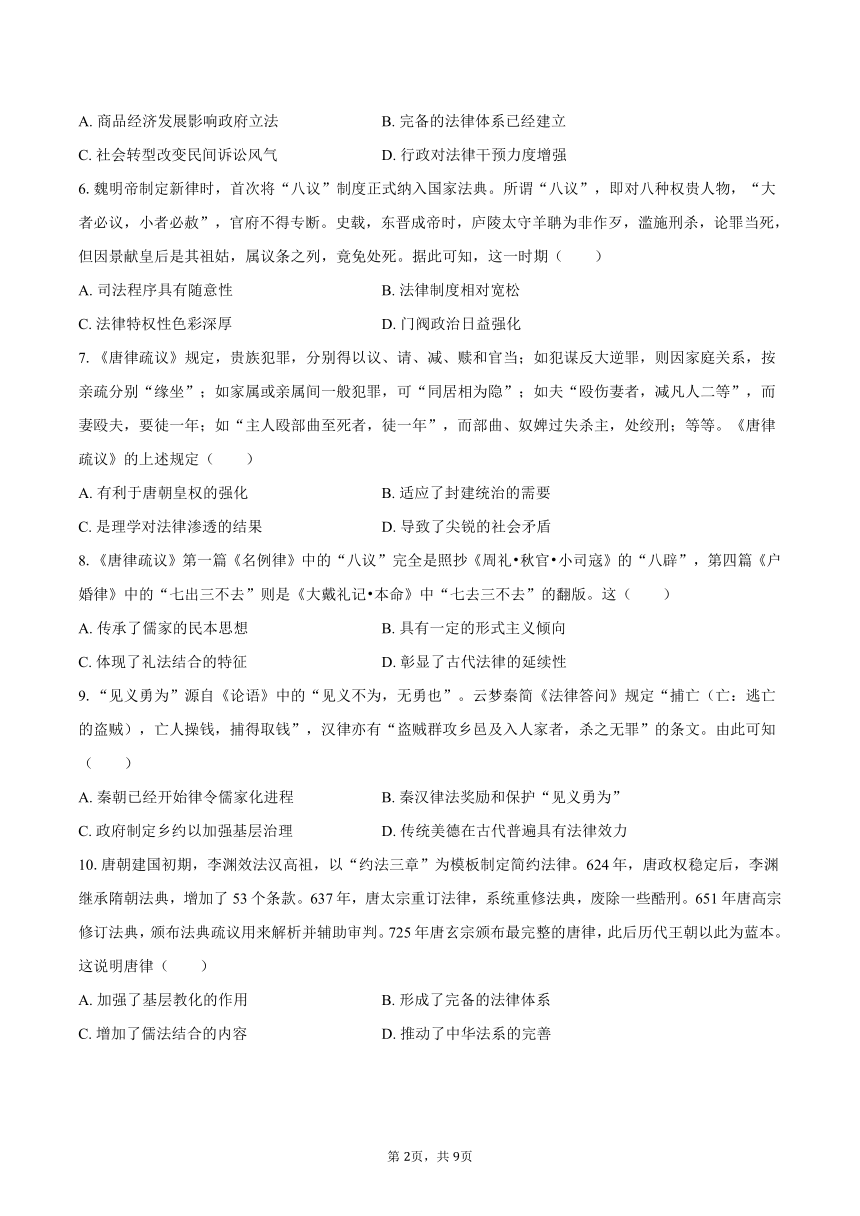

6.魏明帝制定新律时,首次将“八议”制度正式纳入国家法典。所谓“八议”,即对八种权贵人物,“大者必议,小者必赦”,官府不得专断。史载,东晋成帝时,庐陵太守羊聃为非作歹,滥施刑杀,论罪当死,但因景献皇后是其祖姑,属议条之列,竟免处死。据此可知,这一时期( )

A. 司法程序具有随意性 B. 法律制度相对宽松

C. 法律特权性色彩深厚 D. 门阀政治日益强化

7.《唐律疏议》规定,贵族犯罪,分别得以议、请、减、赎和官当;如犯谋反大逆罪,则因家庭关系,按亲疏分别“缘坐”;如家属或亲属间一般犯罪,可“同居相为隐”;如夫“殴伤妻者,减凡人二等”,而妻殴夫,要徒一年;如“主人殴部曲至死者,徒一年”,而部曲、奴婢过失杀主,处绞刑;等等。《唐律疏议》的上述规定( )

A. 有利于唐朝皇权的强化 B. 适应了封建统治的需要

C. 是理学对法律渗透的结果 D. 导致了尖锐的社会矛盾

8.《唐律疏议》第一篇《名例律》中的“八议”完全是照抄《周礼 秋官 小司寇》的“八辟”,第四篇《户婚律》中的“七出三不去”则是《大戴礼记 本命》中“七去三不去”的翻版。这( )

A. 传承了儒家的民本思想 B. 具有一定的形式主义倾向

C. 体现了礼法结合的特征 D. 彰显了古代法律的延续性

9.“见义勇为”源自《论语》中的“见义不为,无勇也”。云梦秦简《法律答问》规定“捕亡(亡:逃亡的盗贼),亡人操钱,捕得取钱”,汉律亦有“盗贼群攻乡邑及入人家者,杀之无罪”的条文。由此可知( )

A. 秦朝已经开始律令儒家化进程 B. 秦汉律法奖励和保护“见义勇为”

C. 政府制定乡约以加强基层治理 D. 传统美德在古代普遍具有法律效力

10.唐朝建国初期,李渊效法汉高祖,以“约法三章”为模板制定简约法律。624年,唐政权稳定后,李渊继承隋朝法典,增加了53个条款。637年,唐太宗重订法律,系统重修法典,废除一些酷刑。651年唐高宗修订法典,颁布法典疏议用来解析并辅助审判。725年唐玄宗颁布最完整的唐律,此后历代王朝以此为蓝本。这说明唐律( )

A. 加强了基层教化的作用 B. 形成了完备的法律体系

C. 增加了儒法结合的内容 D. 推动了中华法系的完善

11.唐以前并无关于侵犯受业师的专门律法。至唐朝,唐律中出现了“殴伤见(现)受业师”条,规定:“殴伤见受业师,加凡人二等,死者,斩。”并注云:“谓伏膺(胸)儒业而非私学者”。此外,实科、职业类“受业师”即使有品级与公职,也不适用于此条。唐律这一变化( )

A. 折射出当时教师社会地位较高 B. 反映了唐律贯彻德主刑辅的原则

C. 意在加强教化以维护统治秩序 D. 体现了唐律专业化和体系化特征

12.《史记》载,秦始皇二十八年,东巡郡县,南登琅邪,于琅邪台上刻石立碑,其文曰:“以明人事,合同父子。圣智仁义,显白道理……尊卑贵贱,不逾次行。奸邪不容,皆务贞良……六亲相保,终无寇贼。欢欣奉教,尽知法式。”这反映出秦朝( )

A. 着力于强化基层政权建设 B. 德治与法治的争论已消除

C. 注重神权与皇权的结合 D. 重视儒家伦理教化作用

13.据统计,唐前期重大立法活动16次,有关经济民事的唐律和唐令在初唐即已完成;唐朝后期比较重大的立法活动只有7次,主要集中于涉及经济、民事行为的皇帝的敕令的分类整理,国家成文法制度建设停滞,作为民事法源的礼的重要性在唐后期则迅速上升。导致这一变化的主要原因( )

A. 唐前期立法使法律体系完备无缺 B. 国家对社会的制度化强制力削弱

C. 商品经济发展和专制皇权的强化 D. 皇帝的敕令具有灵活制宜的优势

14.如表是早期文献中关于德刑关系的记载。这些史料反映了( )

摘录 出处

“惟殷之迪,诸臣惟工乃湎于酒,勿庸杀之,姑惟教之。” 《周书 酒诰》

“议事以制,不为刑辟”,“德以柔中国,刑以威四夷”。 《左传》

“礼之所去,刑之所取,失礼则入刑,相为表里者也。” 《后汉书 陈宠列传》

A. 华夏认同观念的增强 B. 中华文明的本质特征

C. 儒学独尊地位的确立 D. 礼法之争的发展演变

15.战国时期,齐国为了招揽天下人才探寻治国理论,专门设立稷下学宫招揽天下贤士并给予优待,在学宫内出现了各派学者“聚人徒,立师学,成文典”的盛况,他们之中有的潜心钻研,有的聚会论辩,呈现一片欣欣向荣之势。这种现象反映出稷下学宫()

A. 体现了官府垄断学术 B. 得益于诸子百家的相互融合

C. 维护了贵族等级体系 D. 为百家争鸣提供了重要平台

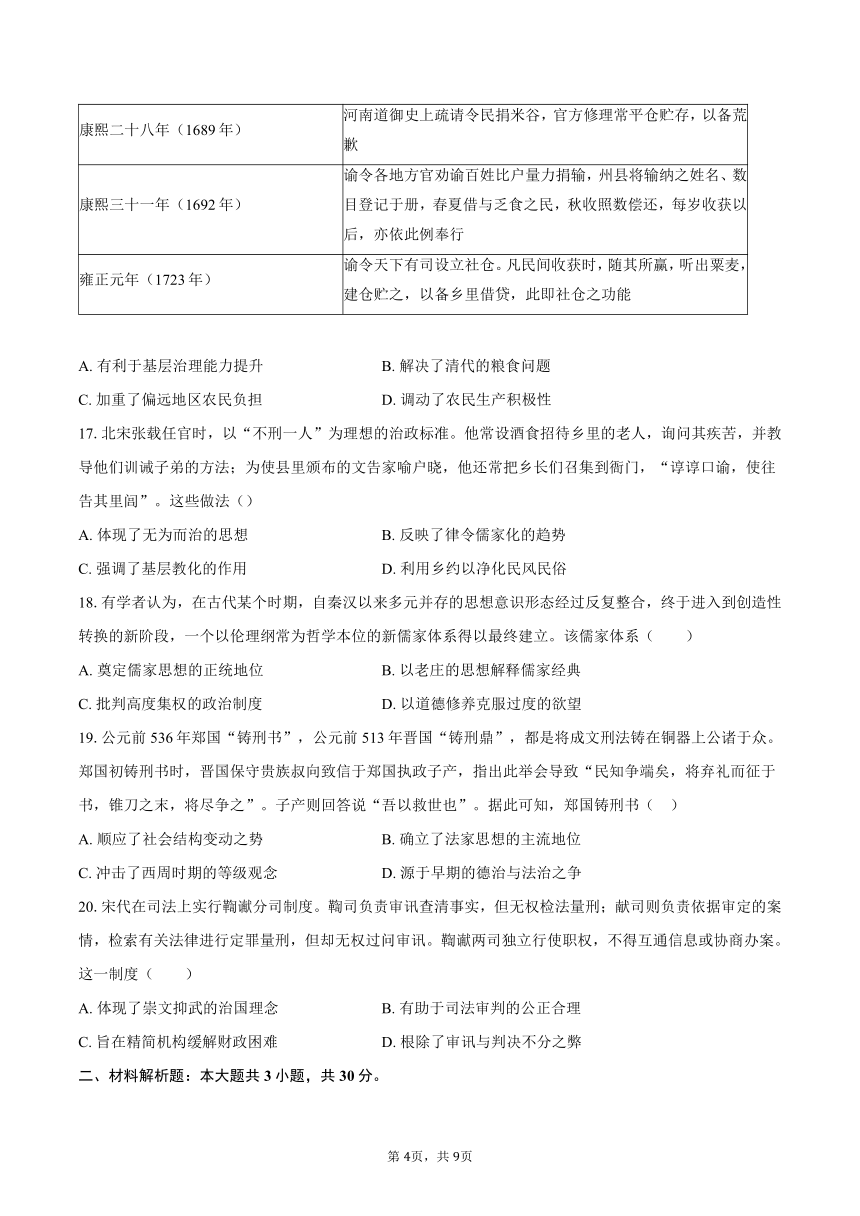

16.据下表内容可知,清代的仓储保障体系()

康熙二十八年(1689年) 河南道御史上疏请令民捐米谷,官方修理常平仓贮存,以备荒歉

康熙三十一年(1692年) 谕令各地方官劝谕百姓比户量力捐输,州县将输纳之姓名、数目登记于册,春夏借与乏食之民,秋收照数偿还,每岁收获以后,亦依此例奉行

雍正元年(1723年) 谕令天下有司设立社仓。凡民间收获时,随其所赢,听出粟麦,建仓贮之,以备乡里借贷,此即社仓之功能

A. 有利于基层治理能力提升 B. 解决了清代的粮食问题

C. 加重了偏远地区农民负担 D. 调动了农民生产积极性

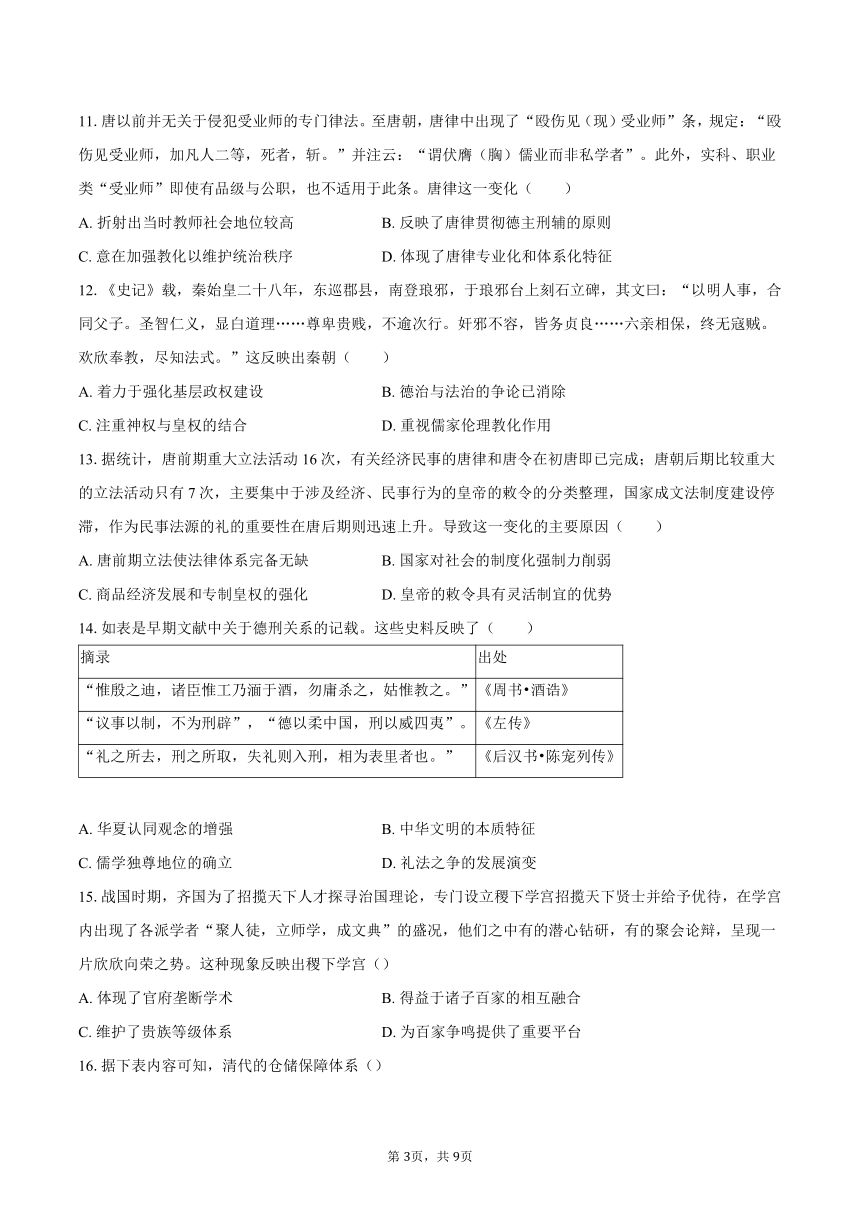

17.北宋张载任官时,以“不刑一人”为理想的治政标准。他常设酒食招待乡里的老人,询问其疾苦,并教导他们训诫子弟的方法;为使县里颁布的文告家喻户晓,他还常把乡长们召集到衙门,“谆谆口谕,使往告其里闾”。这些做法()

A. 体现了无为而治的思想 B. 反映了律令儒家化的趋势

C. 强调了基层教化的作用 D. 利用乡约以净化民风民俗

18.有学者认为,在古代某个时期,自秦汉以来多元并存的思想意识形态经过反复整合,终于进入到创造性转换的新阶段,一个以伦理纲常为哲学本位的新儒家体系得以最终建立。该儒家体系( )

A. 奠定儒家思想的正统地位 B. 以老庄的思想解释儒家经典

C. 批判高度集权的政治制度 D. 以道德修养克服过度的欲望

19.公元前536年郑国“铸刑书”,公元前513年晋国“铸刑鼎”,都是将成文刑法铸在铜器上公诸于众。郑国初铸刑书时,晋国保守贵族叔向致信于郑国执政子产,指出此举会导致“民知争端矣,将弃礼而征于书,锥刀之末,将尽争之”。子产则回答说“吾以救世也”。据此可知,郑国铸刑书( )

A. 顺应了社会结构变动之势 B. 确立了法家思想的主流地位

C. 冲击了西周时期的等级观念 D. 源于早期的德治与法治之争

20.宋代在司法上实行鞫谳分司制度。鞫司负责审讯查清事实,但无权检法量刑;献司则负责依据审定的案情,检索有关法律进行定罪量刑,但却无权过问审讯。鞫谳两司独立行使职权,不得互通信息或协商办案。这一制度( )

A. 体现了崇文抑武的治国理念 B. 有助于司法审判的公正合理

C. 旨在精简机构缓解财政困难 D. 根除了审讯与判决不分之弊

二、材料解析题:本大题共3小题,共30分。

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 西周以“明德慎罚”为立法指导思想;春秋时期,管仲提出立法必须“令顺民心”;子产“铸刑书”是对“刑不可知,则威不可测”的变革;《韩非子》说,法不阿贵,绳不挠曲;刑过不避大臣,赏善不遗匹夫;《荀子》说,治之经,礼与刑;汉代主张德主刑辅;唐代倡导德礼为本、刑罚为用;等等。

——摘编自祝晓光、杜海《先秦法律思想谈片》

材料二 西方法律制度在发展演变的过程中形成了英美法系和大陆法系。英美法系国家的典型代表为英国法和美国法,英国的法律制度通过对契约制度、陪审团与辩护制度的司法实践,阐释了英国法律制度的核心思想;美国的法律制度特色主要体现在宪政与司法独立方面,美国宪法的产生、发展过程以及美国宪法中所体现出的三权分立思想,阐释了美国宪法的核心。大陆法系国家的典型代表是法国,法国的法律制度主要体现在成文法典的编纂上,其中最重要的是《法国民法典》,它所体现的注重保护个人生命权、自由权和财产权的思想是一切进步民法的精神和灵魂。西方法律制度在历史的长河中发现问题,不断解决自身存在的问题,逐步形成了适合自身体制的制度体系。

——摘编自曹成旭《浅析西方法律制度发展史》

(1)根据材料一,概括中国古代法律制度的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与中国古代法律制度相比,近代西方法律制度的不同,并分析产生不同的原因。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一:古希腊民主政治背景下,戏剧在公民教化方面发挥了不可替代的作用,公民集体观剧的过程和对戏剧的品评经常被视为大型的参政模拟现场。民众乐于记诵戏剧内容,并得以在日常生活中有意无意地使用剧中流畅的表达和优美的修辞,甚而借模仿戏剧朗诵来锻炼自己的演说能力。柏拉图认为,“用这些故事塑造他们的心灵,比用手去塑造他们的身体还要仔细”。对于古希腊戏剧观众而言,他们所记住的不仅仅是戏剧人物的言谈和修饰,同时还有戏剧台词的内在逻辑结构,他们通过模仿剧作家形成自己的思维框架。在《被缚的普罗米修斯》的全剧末尾,歌队尽管受到神的警告,却依然心甘情愿地陪着普罗米修斯堕入地狱,“普罗米修斯在雷电中消失,歌队也跟着不见了”。今人阅读剧本时,凭借共情与想象力依然能够体会到剧场中心灵的震撼。

——摘编自颜欣萌《古希腊戏剧与公民教化》

材料二:清代戏曲塑造了一大批忠于国家、敢于谏诤、智勇双全的忠臣,孝顺父母、兄友弟恭、光宗耀祖的孝子,坚贞不屈、聪慧贤达的节妇,以及侠义相助、信义行善的义夫。随着程朱理学统治地位的巩固,政府对民众的伦理道德要求更加严苛,“绝对道德”精神愈加明显。如在唐英的《芦花絮》中,闵损为打消父亲休妻的决定,不惜将错处全归为自己,甚至愿以死明志。清代禁毁戏曲成为一种制度性的查禁,如康熙十三年,礼部复魏象枢上奏禁止刊卖淫词艳曲;乾隆元年,工科给事中闾纮玺奏请严禁京畿演戏。此外乾隆时期曾令办理纂修《四库全书》处、军机处两处机构参与到禁毁戏曲剧本的活动中,这也是历史上首次设立专门机构查禁戏曲。

——摘编自周妙中《清代戏曲史》

材料三:新中国成立初期,在开展土地改革运动和镇压反革命运动的同时,党和政府特别注重精神文明建设。各级政府果断禁绝娼、赌、毒等社会痼疾,迅速涤荡了旧社会留下的污泥浊水。与此同时,党领导开展了广泛的关于马克思列宁主义和毛泽东思想的政治理论学习和思想改造运动,大力推动教育科学文化事业除旧布新,开展了大规模扫盲和扫除封建迷信、改革陈规陋习等移风易俗活动,得到亿万群众的热烈拥护。

——摘编自胡昌勇《中国共产党精神文明建设的百年历程》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括古希腊戏剧在公民教化方面所发挥的作用。

(2) 根据材料一、二并结合所学知识,指出清代戏曲的社会教化不同于古希腊戏剧之处并分析其影响。

(3) 根据材料三并结合所学知识,说明新中国成立初期开展社会主义精神文明建设的显著优势。

23.阅读材料,完成下列要求。

材料一早在汉代,中国政治法律文化就开始对朝鲜半岛产生影响。到了唐帝国时期,已经在东亚和中亚建立了中国的宗主权势力范围,形成了以中国为核心的中华法系。到过中国的西方人,也都盛赞中国文明的优美与进步。 13世纪的《马可 波罗行纪》中记载:“国王治国至公平,境内不见有人为恶,城中安宁,夜不闭户,房屋及层楼满陈宝贵商货于其中,而不虞其有失。”16世纪后半叶,以利玛窦为代表的耶稣会传教士来访开启了“中学西传”的进程,把作为中国文明本体的儒家学说传播到西方世界,在大革命前夜的欧洲大陆产生了广泛的影响。

——摘编自公丕祥《19世纪之前的中外法律交往》

材料二按照威斯特伐利亚模式,在各个主权国家的法律制度之间并不存在隶属关系。但是,在英、法等宗主国和殖民地的法律制度之间却不存在平等关系,而是隶属关系,宗主国的最高法院往往是殖民地法院的最高上诉法院。在公法领域,作为西方法治主要原则的人权和宪政从来没有真正移植到殖民地的法律制度中,在殖民地根本谈不上平等权、普选权。在私法领域,打开贸易壁垒是西方国家关注的焦点。殖民地的法律制度几乎都采取属人主义原则,即对殖民地占领当局实行宗主国的法律,而对殖民地的人民则实行殖民地法或者当地的习惯法、宗教法。

——摘编自朱景文《西方法治模式和中国法治道路》

(1) 据材料一并结合所学知识,分析中国政治法律文化对世界产生影响的原因。

(2) 据材料二、依据威斯特伐利亚体系的原则简评西方国家在殖民地的法治行为。

(3) 据材料一、二并结合所学知识,指出古代中国与近代西方的法律文化外传过程有何显著不同。

1.【答案】B

2.【答案】B

3.【答案】C

4.【答案】C

5.【答案】D

6.【答案】C

7.【答案】B

8.【答案】C

9.【答案】B

10.【答案】D

11.【答案】C

12.【答案】D

13.【答案】B

14.【答案】B

15.【答案】D

16.【答案】A

17.【答案】C

18.【答案】D

19.【答案】A

20.【答案】B

21.【答案】(1)特点:源远流长;德法并用;礼法结合;以刑法为主。

(2)不同之处:西方近代法律强调法治;西方近代法律突出司法公正,西方私法(民法)体系完善。

原因:西方法治传统;西方资本主义经济发展;西方代议制度逐步确立。

22.【答案】【小题1】作用:训练公民的参政能力;提高人民的演说能力;让公民形成自己的思维框架;提高和强化公民的道德情操。

【小题2】不同:清朝戏剧重在传播传统伦理道德和价值观;清政府对于不符合价值观的戏曲进行严厉打击。

影响:使封建伦理道德教化更加世俗化,受众范围更广;加深了封建伦理道德对人的影响;禁锢了人们的思想;巩固了封建专制统治。

【小题3】优势:国家基本完成统一,社会安定;经过建国初三年的调整,经济基本上得到恢复;党和政府特别重视;党组织了系列思想理论学习和思想改造运动;党开展了系列除旧布新的移风易俗活动。

23.【答案】【小题1】中华文明的先进性;国力强盛,社会稳定;中外交往频繁;中华文化圈的形成;宗藩关系的建立;社会治理卓有成效;明清时期西方传教士的促进。(任意三点)

【小题2】西方国家违背了威斯特伐利亚体系确立的主权平等原则,把宗主国的法律凌驾在殖民地法律之上;根本目的是加强对殖民地的统治,谋取最大利益;在殖民地的法律制度中实行双重标准;一定程度上也有利于推进殖民地的法治进程。

【小题3】古代中国法律文化外传主要通过先进文化的影响力;西方近代法律文化外传建立在殖民侵略基础之上。

第1页,共1页

一、单选题:本大题共20小题,共20分。

1.明弘治五年,明孝宗责成刑部尚书彭韶组织《问刑条例》的修编工作,将一部分与《大明律》适用相关的奏准“斟酌损益,著为事例”,以便“京城司法多者……通行内外,与《大明律》兼用,庶事例有定,情罪无遗”。这一做法( )

A. 确保了审判结果的公正 B. 增强了律法的灵活性与务实性

C. 杜绝了司法腐败的可能 D. 反映出法律蕴含一定人文关怀

2.清朝《江苏镇江京口茅氏宗谱》规定:清明、冬至祭祀,一二次不到者,量力罚之,三次不到,皆治以家法(答、杖);《甘肃兰州金城颜氏家谱》规定,同族人患难,有躲奸避嫌而不扶持者,重惩不怠。这些规定旨在( )

A. 保证国家政令畅通 B. 提升家族内部凝聚力

C. 维护宗法制度延续 D. 解决基层的民事纠纷

3.明代文献是后世研究明代法律建设的重要依据。表中明代文献所示的言论,反映了明代( )

文献言论 文献出处

至正十八年(1358年)三月,明太祖说,“治新国用轻典,刑得其当则民无冤抑。若执而不通,非合时宜也“ 《明太祖宝训 恤刑》

吴元年(1367年)十月,明太祖说,“立法贵在简当,使言直理明,人人易晓……夫网密则水无大鱼,法密则国无全民” 《明太祖宝训 恤刑》

洪武四年(1371年)三月,明太祖说,“元以宽失天下,朕救之以猛”,刘基回答,“霜雪之后,必有阳春。今国威已立,宜少济以宽大” 《明通鉴》卷4

A. 立法思想成为君臣共识 B. 法律建设旨在整顿吏治

C. 时局变化影响立法精神 D. 社会治理水平逐步提高

4.《五老图》是古代宣扬尊老传统的代表性作品。北宋时期,“五老”多以袍服官帽、乐享晚年的形象出现;到了明清时期,则多取材于市井民众,以衣饰朴素、须发皓白、躬肩驼背的老人形象为主。这一变化反映出这一时期( )

A. 封建剥削日渐趋于沉重 B. 社会阶层的流动性增强

C. 教化手段的世俗化趋势 D. 民众审美出现阶层分化

5.北宋中期以前,《宋刑统》地位较高;宋神宗变法后,“法不胜事”的问题较为突出,在司法领域,“依例断事”的现象逐渐增多,出现大量“引例破法”的事实。据此可知( )

A. 商品经济发展影响政府立法 B. 完备的法律体系已经建立

C. 社会转型改变民间诉讼风气 D. 行政对法律干预力度增强

6.魏明帝制定新律时,首次将“八议”制度正式纳入国家法典。所谓“八议”,即对八种权贵人物,“大者必议,小者必赦”,官府不得专断。史载,东晋成帝时,庐陵太守羊聃为非作歹,滥施刑杀,论罪当死,但因景献皇后是其祖姑,属议条之列,竟免处死。据此可知,这一时期( )

A. 司法程序具有随意性 B. 法律制度相对宽松

C. 法律特权性色彩深厚 D. 门阀政治日益强化

7.《唐律疏议》规定,贵族犯罪,分别得以议、请、减、赎和官当;如犯谋反大逆罪,则因家庭关系,按亲疏分别“缘坐”;如家属或亲属间一般犯罪,可“同居相为隐”;如夫“殴伤妻者,减凡人二等”,而妻殴夫,要徒一年;如“主人殴部曲至死者,徒一年”,而部曲、奴婢过失杀主,处绞刑;等等。《唐律疏议》的上述规定( )

A. 有利于唐朝皇权的强化 B. 适应了封建统治的需要

C. 是理学对法律渗透的结果 D. 导致了尖锐的社会矛盾

8.《唐律疏议》第一篇《名例律》中的“八议”完全是照抄《周礼 秋官 小司寇》的“八辟”,第四篇《户婚律》中的“七出三不去”则是《大戴礼记 本命》中“七去三不去”的翻版。这( )

A. 传承了儒家的民本思想 B. 具有一定的形式主义倾向

C. 体现了礼法结合的特征 D. 彰显了古代法律的延续性

9.“见义勇为”源自《论语》中的“见义不为,无勇也”。云梦秦简《法律答问》规定“捕亡(亡:逃亡的盗贼),亡人操钱,捕得取钱”,汉律亦有“盗贼群攻乡邑及入人家者,杀之无罪”的条文。由此可知( )

A. 秦朝已经开始律令儒家化进程 B. 秦汉律法奖励和保护“见义勇为”

C. 政府制定乡约以加强基层治理 D. 传统美德在古代普遍具有法律效力

10.唐朝建国初期,李渊效法汉高祖,以“约法三章”为模板制定简约法律。624年,唐政权稳定后,李渊继承隋朝法典,增加了53个条款。637年,唐太宗重订法律,系统重修法典,废除一些酷刑。651年唐高宗修订法典,颁布法典疏议用来解析并辅助审判。725年唐玄宗颁布最完整的唐律,此后历代王朝以此为蓝本。这说明唐律( )

A. 加强了基层教化的作用 B. 形成了完备的法律体系

C. 增加了儒法结合的内容 D. 推动了中华法系的完善

11.唐以前并无关于侵犯受业师的专门律法。至唐朝,唐律中出现了“殴伤见(现)受业师”条,规定:“殴伤见受业师,加凡人二等,死者,斩。”并注云:“谓伏膺(胸)儒业而非私学者”。此外,实科、职业类“受业师”即使有品级与公职,也不适用于此条。唐律这一变化( )

A. 折射出当时教师社会地位较高 B. 反映了唐律贯彻德主刑辅的原则

C. 意在加强教化以维护统治秩序 D. 体现了唐律专业化和体系化特征

12.《史记》载,秦始皇二十八年,东巡郡县,南登琅邪,于琅邪台上刻石立碑,其文曰:“以明人事,合同父子。圣智仁义,显白道理……尊卑贵贱,不逾次行。奸邪不容,皆务贞良……六亲相保,终无寇贼。欢欣奉教,尽知法式。”这反映出秦朝( )

A. 着力于强化基层政权建设 B. 德治与法治的争论已消除

C. 注重神权与皇权的结合 D. 重视儒家伦理教化作用

13.据统计,唐前期重大立法活动16次,有关经济民事的唐律和唐令在初唐即已完成;唐朝后期比较重大的立法活动只有7次,主要集中于涉及经济、民事行为的皇帝的敕令的分类整理,国家成文法制度建设停滞,作为民事法源的礼的重要性在唐后期则迅速上升。导致这一变化的主要原因( )

A. 唐前期立法使法律体系完备无缺 B. 国家对社会的制度化强制力削弱

C. 商品经济发展和专制皇权的强化 D. 皇帝的敕令具有灵活制宜的优势

14.如表是早期文献中关于德刑关系的记载。这些史料反映了( )

摘录 出处

“惟殷之迪,诸臣惟工乃湎于酒,勿庸杀之,姑惟教之。” 《周书 酒诰》

“议事以制,不为刑辟”,“德以柔中国,刑以威四夷”。 《左传》

“礼之所去,刑之所取,失礼则入刑,相为表里者也。” 《后汉书 陈宠列传》

A. 华夏认同观念的增强 B. 中华文明的本质特征

C. 儒学独尊地位的确立 D. 礼法之争的发展演变

15.战国时期,齐国为了招揽天下人才探寻治国理论,专门设立稷下学宫招揽天下贤士并给予优待,在学宫内出现了各派学者“聚人徒,立师学,成文典”的盛况,他们之中有的潜心钻研,有的聚会论辩,呈现一片欣欣向荣之势。这种现象反映出稷下学宫()

A. 体现了官府垄断学术 B. 得益于诸子百家的相互融合

C. 维护了贵族等级体系 D. 为百家争鸣提供了重要平台

16.据下表内容可知,清代的仓储保障体系()

康熙二十八年(1689年) 河南道御史上疏请令民捐米谷,官方修理常平仓贮存,以备荒歉

康熙三十一年(1692年) 谕令各地方官劝谕百姓比户量力捐输,州县将输纳之姓名、数目登记于册,春夏借与乏食之民,秋收照数偿还,每岁收获以后,亦依此例奉行

雍正元年(1723年) 谕令天下有司设立社仓。凡民间收获时,随其所赢,听出粟麦,建仓贮之,以备乡里借贷,此即社仓之功能

A. 有利于基层治理能力提升 B. 解决了清代的粮食问题

C. 加重了偏远地区农民负担 D. 调动了农民生产积极性

17.北宋张载任官时,以“不刑一人”为理想的治政标准。他常设酒食招待乡里的老人,询问其疾苦,并教导他们训诫子弟的方法;为使县里颁布的文告家喻户晓,他还常把乡长们召集到衙门,“谆谆口谕,使往告其里闾”。这些做法()

A. 体现了无为而治的思想 B. 反映了律令儒家化的趋势

C. 强调了基层教化的作用 D. 利用乡约以净化民风民俗

18.有学者认为,在古代某个时期,自秦汉以来多元并存的思想意识形态经过反复整合,终于进入到创造性转换的新阶段,一个以伦理纲常为哲学本位的新儒家体系得以最终建立。该儒家体系( )

A. 奠定儒家思想的正统地位 B. 以老庄的思想解释儒家经典

C. 批判高度集权的政治制度 D. 以道德修养克服过度的欲望

19.公元前536年郑国“铸刑书”,公元前513年晋国“铸刑鼎”,都是将成文刑法铸在铜器上公诸于众。郑国初铸刑书时,晋国保守贵族叔向致信于郑国执政子产,指出此举会导致“民知争端矣,将弃礼而征于书,锥刀之末,将尽争之”。子产则回答说“吾以救世也”。据此可知,郑国铸刑书( )

A. 顺应了社会结构变动之势 B. 确立了法家思想的主流地位

C. 冲击了西周时期的等级观念 D. 源于早期的德治与法治之争

20.宋代在司法上实行鞫谳分司制度。鞫司负责审讯查清事实,但无权检法量刑;献司则负责依据审定的案情,检索有关法律进行定罪量刑,但却无权过问审讯。鞫谳两司独立行使职权,不得互通信息或协商办案。这一制度( )

A. 体现了崇文抑武的治国理念 B. 有助于司法审判的公正合理

C. 旨在精简机构缓解财政困难 D. 根除了审讯与判决不分之弊

二、材料解析题:本大题共3小题,共30分。

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 西周以“明德慎罚”为立法指导思想;春秋时期,管仲提出立法必须“令顺民心”;子产“铸刑书”是对“刑不可知,则威不可测”的变革;《韩非子》说,法不阿贵,绳不挠曲;刑过不避大臣,赏善不遗匹夫;《荀子》说,治之经,礼与刑;汉代主张德主刑辅;唐代倡导德礼为本、刑罚为用;等等。

——摘编自祝晓光、杜海《先秦法律思想谈片》

材料二 西方法律制度在发展演变的过程中形成了英美法系和大陆法系。英美法系国家的典型代表为英国法和美国法,英国的法律制度通过对契约制度、陪审团与辩护制度的司法实践,阐释了英国法律制度的核心思想;美国的法律制度特色主要体现在宪政与司法独立方面,美国宪法的产生、发展过程以及美国宪法中所体现出的三权分立思想,阐释了美国宪法的核心。大陆法系国家的典型代表是法国,法国的法律制度主要体现在成文法典的编纂上,其中最重要的是《法国民法典》,它所体现的注重保护个人生命权、自由权和财产权的思想是一切进步民法的精神和灵魂。西方法律制度在历史的长河中发现问题,不断解决自身存在的问题,逐步形成了适合自身体制的制度体系。

——摘编自曹成旭《浅析西方法律制度发展史》

(1)根据材料一,概括中国古代法律制度的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与中国古代法律制度相比,近代西方法律制度的不同,并分析产生不同的原因。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一:古希腊民主政治背景下,戏剧在公民教化方面发挥了不可替代的作用,公民集体观剧的过程和对戏剧的品评经常被视为大型的参政模拟现场。民众乐于记诵戏剧内容,并得以在日常生活中有意无意地使用剧中流畅的表达和优美的修辞,甚而借模仿戏剧朗诵来锻炼自己的演说能力。柏拉图认为,“用这些故事塑造他们的心灵,比用手去塑造他们的身体还要仔细”。对于古希腊戏剧观众而言,他们所记住的不仅仅是戏剧人物的言谈和修饰,同时还有戏剧台词的内在逻辑结构,他们通过模仿剧作家形成自己的思维框架。在《被缚的普罗米修斯》的全剧末尾,歌队尽管受到神的警告,却依然心甘情愿地陪着普罗米修斯堕入地狱,“普罗米修斯在雷电中消失,歌队也跟着不见了”。今人阅读剧本时,凭借共情与想象力依然能够体会到剧场中心灵的震撼。

——摘编自颜欣萌《古希腊戏剧与公民教化》

材料二:清代戏曲塑造了一大批忠于国家、敢于谏诤、智勇双全的忠臣,孝顺父母、兄友弟恭、光宗耀祖的孝子,坚贞不屈、聪慧贤达的节妇,以及侠义相助、信义行善的义夫。随着程朱理学统治地位的巩固,政府对民众的伦理道德要求更加严苛,“绝对道德”精神愈加明显。如在唐英的《芦花絮》中,闵损为打消父亲休妻的决定,不惜将错处全归为自己,甚至愿以死明志。清代禁毁戏曲成为一种制度性的查禁,如康熙十三年,礼部复魏象枢上奏禁止刊卖淫词艳曲;乾隆元年,工科给事中闾纮玺奏请严禁京畿演戏。此外乾隆时期曾令办理纂修《四库全书》处、军机处两处机构参与到禁毁戏曲剧本的活动中,这也是历史上首次设立专门机构查禁戏曲。

——摘编自周妙中《清代戏曲史》

材料三:新中国成立初期,在开展土地改革运动和镇压反革命运动的同时,党和政府特别注重精神文明建设。各级政府果断禁绝娼、赌、毒等社会痼疾,迅速涤荡了旧社会留下的污泥浊水。与此同时,党领导开展了广泛的关于马克思列宁主义和毛泽东思想的政治理论学习和思想改造运动,大力推动教育科学文化事业除旧布新,开展了大规模扫盲和扫除封建迷信、改革陈规陋习等移风易俗活动,得到亿万群众的热烈拥护。

——摘编自胡昌勇《中国共产党精神文明建设的百年历程》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括古希腊戏剧在公民教化方面所发挥的作用。

(2) 根据材料一、二并结合所学知识,指出清代戏曲的社会教化不同于古希腊戏剧之处并分析其影响。

(3) 根据材料三并结合所学知识,说明新中国成立初期开展社会主义精神文明建设的显著优势。

23.阅读材料,完成下列要求。

材料一早在汉代,中国政治法律文化就开始对朝鲜半岛产生影响。到了唐帝国时期,已经在东亚和中亚建立了中国的宗主权势力范围,形成了以中国为核心的中华法系。到过中国的西方人,也都盛赞中国文明的优美与进步。 13世纪的《马可 波罗行纪》中记载:“国王治国至公平,境内不见有人为恶,城中安宁,夜不闭户,房屋及层楼满陈宝贵商货于其中,而不虞其有失。”16世纪后半叶,以利玛窦为代表的耶稣会传教士来访开启了“中学西传”的进程,把作为中国文明本体的儒家学说传播到西方世界,在大革命前夜的欧洲大陆产生了广泛的影响。

——摘编自公丕祥《19世纪之前的中外法律交往》

材料二按照威斯特伐利亚模式,在各个主权国家的法律制度之间并不存在隶属关系。但是,在英、法等宗主国和殖民地的法律制度之间却不存在平等关系,而是隶属关系,宗主国的最高法院往往是殖民地法院的最高上诉法院。在公法领域,作为西方法治主要原则的人权和宪政从来没有真正移植到殖民地的法律制度中,在殖民地根本谈不上平等权、普选权。在私法领域,打开贸易壁垒是西方国家关注的焦点。殖民地的法律制度几乎都采取属人主义原则,即对殖民地占领当局实行宗主国的法律,而对殖民地的人民则实行殖民地法或者当地的习惯法、宗教法。

——摘编自朱景文《西方法治模式和中国法治道路》

(1) 据材料一并结合所学知识,分析中国政治法律文化对世界产生影响的原因。

(2) 据材料二、依据威斯特伐利亚体系的原则简评西方国家在殖民地的法治行为。

(3) 据材料一、二并结合所学知识,指出古代中国与近代西方的法律文化外传过程有何显著不同。

1.【答案】B

2.【答案】B

3.【答案】C

4.【答案】C

5.【答案】D

6.【答案】C

7.【答案】B

8.【答案】C

9.【答案】B

10.【答案】D

11.【答案】C

12.【答案】D

13.【答案】B

14.【答案】B

15.【答案】D

16.【答案】A

17.【答案】C

18.【答案】D

19.【答案】A

20.【答案】B

21.【答案】(1)特点:源远流长;德法并用;礼法结合;以刑法为主。

(2)不同之处:西方近代法律强调法治;西方近代法律突出司法公正,西方私法(民法)体系完善。

原因:西方法治传统;西方资本主义经济发展;西方代议制度逐步确立。

22.【答案】【小题1】作用:训练公民的参政能力;提高人民的演说能力;让公民形成自己的思维框架;提高和强化公民的道德情操。

【小题2】不同:清朝戏剧重在传播传统伦理道德和价值观;清政府对于不符合价值观的戏曲进行严厉打击。

影响:使封建伦理道德教化更加世俗化,受众范围更广;加深了封建伦理道德对人的影响;禁锢了人们的思想;巩固了封建专制统治。

【小题3】优势:国家基本完成统一,社会安定;经过建国初三年的调整,经济基本上得到恢复;党和政府特别重视;党组织了系列思想理论学习和思想改造运动;党开展了系列除旧布新的移风易俗活动。

23.【答案】【小题1】中华文明的先进性;国力强盛,社会稳定;中外交往频繁;中华文化圈的形成;宗藩关系的建立;社会治理卓有成效;明清时期西方传教士的促进。(任意三点)

【小题2】西方国家违背了威斯特伐利亚体系确立的主权平等原则,把宗主国的法律凌驾在殖民地法律之上;根本目的是加强对殖民地的统治,谋取最大利益;在殖民地的法律制度中实行双重标准;一定程度上也有利于推进殖民地的法治进程。

【小题3】古代中国法律文化外传主要通过先进文化的影响力;西方近代法律文化外传建立在殖民侵略基础之上。

第1页,共1页

同课章节目录