人教新课标历必修二第四单元第11课经济建设的发展和曲折

文档属性

| 名称 | 人教新课标历必修二第四单元第11课经济建设的发展和曲折 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 素材 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-05-19 09:43:54 | ||

图片预览

文档简介

人教新课标历史高一必修二第四单元

第十一课经济建设的发展和曲折同步练习

一、选择

1、毛泽东在审定和修改中宣部关于学习、宣传过渡时期总路线的提纲时写道,“这条总路线是照耀我们各项工作的灯塔”。这里的“各项工作”包含( )

A.完成国民经济的恢复

B.实施第一个五年计划

C.发动“大跃进”运动

D.对国民经济进行全面调整

答案:B

解析:

分析:本题主要是考查对“过渡时期”的理解。这一时期是指1953~1956年,向社会主义过渡时期。A项时间是1952年;B项时间是1953~1957年;C项时间是1958年;D项时间是1960年冬。故选B 。

点评:考查第一个五年计划

2、著名的民族资本主义企业上海申新纺织公司创办于1915年,历经40多年的风雨历程后,该企业的掌门人响应中国共产党的号召接受社会主义改造。改造采用的主要形式是( )

A.中外合资 B.承包经营

C.私有化 D.公私合营

答案:D

解析:

分析:该题考查学生的识记能力。新中国成立后,对民族资本主义改造的形式是采取公私合营。故选D。

点评:考查对资本主义工商业社会主义改造的方式

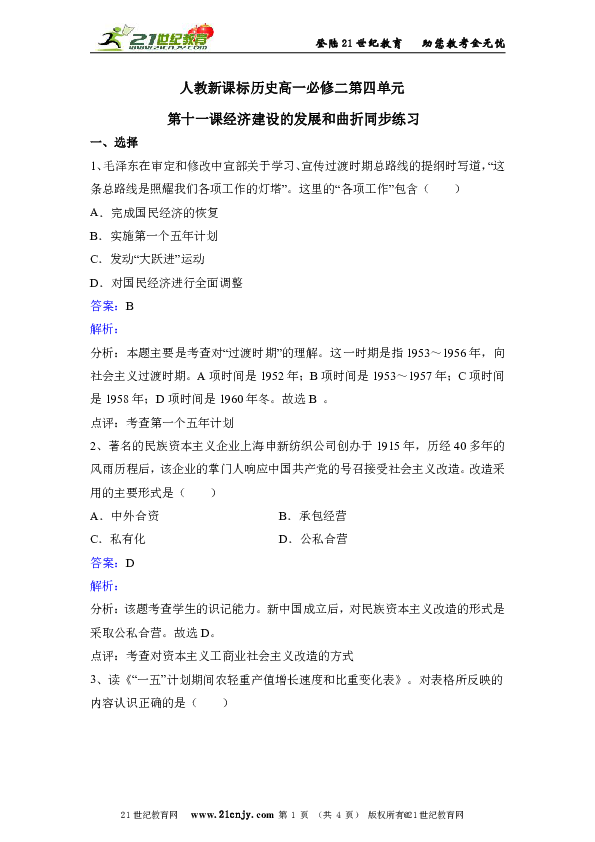

3、读《“一五”计划期间农轻重产值增长速度和比重变化表》。对表格所反映的内容认识正确的是( )

农业 轻工业 重工业

1953~1957年平均增长速度(%) 4.5 12.8 25.4

1953年农轻重比例(%) 52.8 29.6 17.6

1957年农轻重比例(%) 43.5 29.2 27.3

①农业生产增长相对缓慢 ②国民经济调整任务完成

③国民经济建设成就突出 ④重工业得到了优先发展

A.①②③ B.①③④

C.②③④ D.①②④

答案:B

解析:

分析:解答此题观察图表可采用排除法。从平均增长速度来看, 农业是最低的,①项说法正确,故C项错误;从时间信息入手,结合时代背景可知,②中“调整任务完成”说法错误,故A、D两项错误,B项正确。

点评:考查“一五”计划的成就

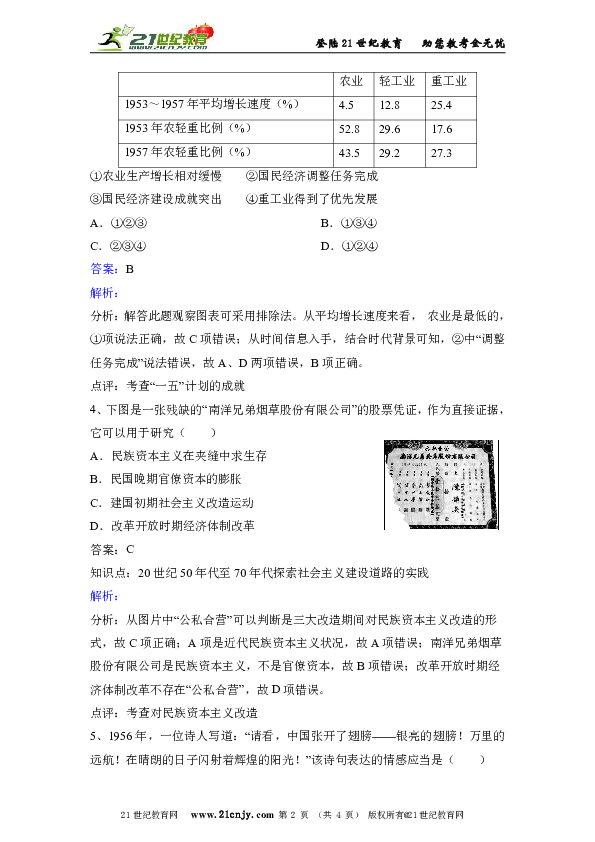

4、下图是一张残缺的“南洋兄弟烟草股份有限公司”的股票凭证,作为直接证据,它可以用于研究( )

A.民族资本主义在夹缝中求生存

B.民国晚期官僚资本的膨胀

C.建国初期社会主义改造运动

D.改革开放时期经济体制改革

答案:C

知识点:20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践

解析:

分析:从图片中“公私合营”可以判断是三大改造期间对民族资本主义改造的形式,故C项正确;A项是近代民族资本主义状况,故A项错误;南洋兄弟烟草股份有限公司是民族资本主义,不是官僚资本,故B项错误;改革开放时期经济体制改革不存在“公私合营”,故D项错误。

点评:考查对民族资本主义改造

5、1956年,一位诗人写道:“请看,中国张开了翅膀——银亮的翅膀!万里的远航!在晴朗的日子闪射着辉煌的阳光!”该诗句表达的情感应当是( )

A.三大改造完成背景下的欣喜

B.“大跃进”开始初期的信心

C.对未来中国全面开放的期待

D.对解放战争胜利的美好祝愿

答案:A

解析:

分析:四个选项发生的时间分别是1956年、1958年、1978年、1949年。综合判断应该选A项。

点评:考查三大改造完成背景

6、商业广告在建国初期一度很活跃, 1953年以后业务骤减,日益萎缩,直至“文化大革命”时期广告事业发展陷于空白。造成这一局面的主要原因是( )

A.政府采取限制措施 B.经济困难物资匮乏

C.国家经济体制影响 D.商品直销方式主导

答案:C

解析:

分析:建国初期,党和政府合理调整工商业,带动了商业广告的发展,1953年三大改造,资本主义工商业掀起公私合营,工业企业产品由国营商业包销,使广告业务剧跌,1958年,大跃进,大力发展工业农业,生产产品全部由商业部门包下,广告业受冲击,“文革”期间,广告成为封资修的东西被砸烂,商业广告陷于空白。通过分析可以得出,上述现象出现主要受到计划经济体制影响,故C项正确;A、B、D项都只讲述其中某一阶段的原因,分析不全面,故A、B、D三项错误。故选C。

点评:考查“文革”期间的经济体制

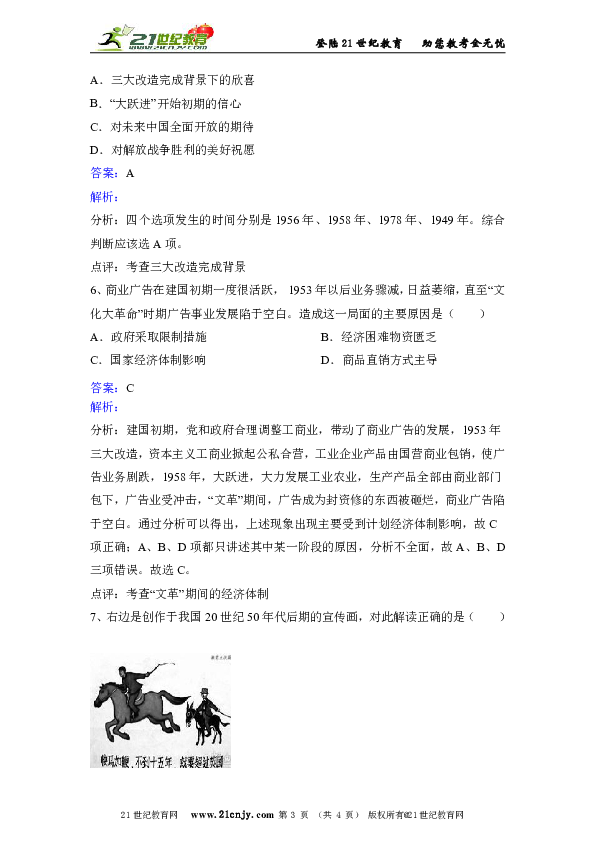

7、右边是创作于我国20世纪50年代后期的宣传画,对此解读正确的是( )

A.“一五”计划完成

B.中国超越了英国经济发展水平

C.表达了人们迫切改变中国落后面貌的愿望

D.“大跃进”运动取得初步成效

答案:C

解析:

分析:漫画反映的是“大跃进”运动。这一运动不符合经济发展规律,破坏了中国的生产力,但是它也在客观上反映了当时人们迫切要求改变中国落后面貌的愿望。故选C。

点评:考查“大跃进”运动

8、中国的资金积累率由1952年的11%上升到1957年的20%,这种罕见的积累率使中国可以进行固定资本的大量投资。出现这一变化的政策原因是( )

A.土地改革 B.过渡时期总路线

C.双百方针 D.大跃进

答案:B

解析:

分析:1953年,中共中央制定了过渡时期总路线,提出了社会主义工业化建设与社会主义改造同时并举的指导方针,1956年三大改造和1957年“一五”计划的先后完成,为国民经济的进一步发展奠定了良好的基础,故B项正确;土地改革完成于1952年,早于题目中的时间“1952年到1957年”,故A项错误;“双百”方针是文艺方面的方针,与题意无关,故C项错误;大跃进开始于1958年,晚于题目中的时间“1952年到1957年”,故D项错误。故选B。

点评:考查过渡时期总路线

9、右边是新中国成立后某一时期出现的宣传画,对此画中的口号评述正确的是( )

A.折射出急于求成的“左”的倾向

B.反映了经济落后的基本国情

C.体现了实事求是的优良作风

D.表达了三大改造即将完成的喜悦心情

答案:A

解析:

分析:宣传画中的口号是社会主义建设总路线,它忽视了客观经济发展规律,反映出急于求成的思想,故选 A项。

点评:考查社会主义建设总路线

10、下面是1959~1965年全国粮食产量示意图(单位:万吨)。造成以下数据变化的主要原因不包括( )

A.农村工作中的“左”倾错误

B.“大跃进”和人民公社化运动

C.对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”方针

D.实行“以阶级斗争为纲”的错误方针

答案:D

解析:

分析:“以阶级斗争为纲”的错误方针是在“文革”时期实行的,与题中时间“1959~1965年”不符。故选D。

点评:考查1959~1965年探索社会主义建设道路

11、图5为新中国第一个五年计划期间中国、美国、英国主要工业指标年均增长速度的比较。据此可以推知( )

A.中国原有工业基础很薄弱 B.冷战制约美英工业发展

C.中国重工业发展急躁冒进 D.美英传统工业产业衰落

答案:A

解析:

分析:中国原有工业基础很薄弱,一五计划优先发展重工业,因此主要工业指标年均增长速度超过英美国家,故A项正确;二战后资本主义世界经济体系形成,冷战下的东西方对抗不会制约美英工业发展,故B项错误;中国优先发展重工业是两极格局下巩固国防的需要,并非急躁冒进,故C项错误;美英传统工业产业年均增长速度不及中国,是因为其已经确立优势地位,达到较高水平,与产业衰落无关,故D项错误。

点评:考查第一个五年计划

12、新中国成立初期,为我国社会主义工业化奠定初步基础的是( )

A.国民经济的恢复 B.第一个五年计划的实行

C.三大改造的完成 D.“大跃进”运动的开展

答案:B

解析:

分析:“一五”计划的完成初步奠定了我国社会主义工业化的基础。故选B。

点评:考查第一个五年计划的实行

13、下图是“信谊化学制药厂股份有限公司”1948年发行的股票。在股票的背面盖有“1955年度股息红利及1956年一、二季度定息发讫的印章”。印章中“股息红利”到“定息”的变化,主要因为( )

A.国民经济的调整 B.“一五计划”的完成

C.土地改革的完成 D.全行业公私合营完成

答案:D

解析:

分析:根据所学知识,1953~1956年三大改造过程中,中国共产党从中国的国情出发,确定了对私人资本主义工商业实行和平赎买的政策,赎买政策的实行,不但减少了资产阶级对社会主义改造的阻力,而且有利于逐步把资本家改造成为自食其力的劳动者,故D项正确;国民经济的调整是指在20世纪60年代针对“大跃进”等“左”倾错误造成的国民经济困难而提出“调整”等八字方针,故A项错误;“一五计划”的完成是在1957年,土地改革的完成是在1952年,与题干中时间不符,故B、C两项错误。故选D。

点评:考查全行业公私合营

14、“一五”计划期间,我国实行粮食计划供应制度,各地根据国家粮食计划供应的相关规定,以户籍为依据确定粮食供应的对象与数量。这一制度的实行( )

A.有利于资本主义工商业改造 B.保障了工业化战略实施

C.缓解了灾害造成的粮食短缺 D.加速了国民经济的恢复

答案:B

解析:

分析:本题考查了“一五”计划。旨在考查学生从题目中获取和解读信息的能力。题目中的“粮食计划供应制度”为以发展重工业为主的“一五”计划的顺利实施提供了大量的原料和资金来源,故本题应选B项;A项的表述与题目中的信息“粮食计划供应制度”不符,故排除;C、D两项开始于1960年“调整、巩固、充实、提高”方针的提出,晚于题目的时间“‘一五’计划期间”,故排除。故选B。

点评:考查“一五”计划的影响

15、著名作家周立波在1957年的《山那面人家》中说:“青春、健康,无挂无碍的农业社里的生活,同男子同工同酬的满意的工分……无一不是她们快乐的源泉。”这里的“农业社”是指( )

A.农民的个体经济组织

B.农业生产的合作组织

C.人民公社的生产组织

D.村的基层行政组织

答案:C

解析:

分析:材料中“1957年”“满意的工分”是关键信息,可以综合判断材料中的“农业社”应该是人民公社。故选C。

点评:考查人民公社

16、从1962年到1965年,我国国民经济逐渐恢复。在这一过程中有的城镇恢复了集市贸易,农民重新有了自留地,不少农村甚至开始了包产到户。这表明( )

A.农村工作彻底纠正了“左”倾错误

B.我国开始了农村经济体制改革

C.“经济调整”在农村取得了一定成效

D.人民公社的弊端得以去除

答案:C

解析:

分析:从题干时间信息可判断A、B、D三项错误。由于“大跃进”和人民公社化运动造成了经济的严重破坏,1960年冬党中央提出了八字方针,开始对国民经济进行调整,材料正好反映了这一措施及其成效。故选C。

点评:考查从1962年到1965年国民经济的调整

17、1958年一则新闻报道称,某县一农业社创造了平均亩(0.067公顷)产36 956斤(18 478千克)的惊人纪录。来自各地的参观者普遍认为,人的智慧和大自然的潜力是无穷无尽的。这( )

A.显示出农业合作化运动激发农民的生产积极性

B.体现了集体经营对提高生产效率有一定作用

C.反映了科学技术进步极大提高了粮食产量

D.折射出人们改变经济落后面貌的迫切愿望

答案:D

解析:

分析:本题考查大跃进以及学生解读史料获取信息的能力。解题关键注意题干时间,依据题干中时间1958年以及材料中“亩产36 956斤”的信息说明人们急于想改变当时落后的面貌,故本题选择D项;A项是1953年开始,与题干时间不符;B项说法不符合实际;C项在材料中没有体现。故选D。

点评:考查1958年大跃进

18、在学完1956~1976年的中国历史以后,有四位同学分别就下列主题做了演讲,你认为能够概括这段历史全貌的是( )

A.古老中国的伟大复兴

B.东方巨龙的再次腾飞

C.社会主义的艰难探索

D.发人深省的民族浩劫

答案:C

解析:

分析: 1956~1976年,我国经历了十年全面建设时期和“文化大革命”的十年。总体概括起来应该是C项。A、B两项应该是在十一届三中全会后;D项不全面。

点评:考查社会主义的艰难探索

19、1961年,我国开放了集市贸易41 437个,1962年为38 666个,在大中城市也相继出现了一些农副产品的自由市场。下列各项中对这一举措解读正确的是( )

A.目的是改变生产资料所有制

B.有利于市场经济体制的发展

C.解决了市场机制的运作问题

D.政府对经济政策进行调整

答案:D

解析:

分析:为了对付经济困难,从1960年开始实行国民经济的调整,题目时间是“1961年”和“1962年”,故D项正确;这一次调整没有改变生产资料所有制,故A项错误;市场经济的相关理论是邓小平南方谈话才提出的,故B、C两项错误。故选D。

点评:考查政府对经济政策进行调整

20、20世纪50年代至1978年,我国物价水平总体稳定,若干工农业产品实行全省一价,粮食由政府统购统销,二十几年价格几乎没变。出现上述状况的根本原因是

A.农轻重比例失调 B.计划经济体制

C.人民消费水平低 D.人民公社体制

答案: B

解析:

分析:本题考查中国特色社会主义建设的道路。20世纪50年代至1978年,我国实行高度集中的计划经济体制,政府以指令性计划的方式配置资源,确定物价,全国物价总体稳定,粮食价格几乎二十几年没变。故选B项。

点评:考查计划经济体制

二、材料解析题

21、材料一 从经济增长的角度衡量,第一个五年计划是一个令人吃惊的成功。国民收入年平均增长率为8.9%,农业和工业产量的增长率每年分别约为3.8%和18.7%。

——《剑桥中国史》

材料二 人均寿命是衡量一个国家健康状况唯一的最佳标志,中国的人均寿命从1950年的36岁延长到1957年的57岁。比当时低收入国家平均寿命长15岁。学龄前儿童的入学比率同期从25%增至50%,进入大中学校的人数也大量增加。随着国家几乎完成了一亿平方米的职工宿舍,城市居住条件改善了。私人消费总支出以不变价格计算也大有增加。工资实际上增加了几乎1/3,农民收入增加了1/5。

——《剑桥中国史》

材料三 农业的投资是非常有节制的,不到总投资的8%。一半以上的投资投入工业,其中90%拨给诸如冶金、机械制造、电力、煤、石油和化工等生产资料的部门。拨款用来扩大农机和化肥生产的小部分工业投资(3%),证明五年计划中被排在靠后的地位。

——《剑桥中国史》

(1)根据材料一、二,作者对我国第一个五年计划实施的结果作出了怎样的评价?(可用材料中原话回答)根据这两则材料概括作者评价的依据。(不得摘抄原文)

(2)根据材料一、三,并结合所学知识,指出“一五”计划实施过程中工农业生产的发展情况有何不同,并分析产生差异的原因。

(3)对于“一五”计划工农业发展情况的差异,应如何认识?

答案:(1)评价:是一个令人吃惊的成功。依据:国民经济增长速度快;人民生活水平得到改善。

(2)差异:农业发展落后于工业发展。原因:过渡时期总路线以工业化为核心(或答“优先发展重工业的指导思想”),国家对工业的投资远大于农业;农业受自然灾害影响。

(3)“一五”计划优先发展重工业的指导思想是正确的,有利于为社会主义工业化奠定基础。但如果农业发展长期落后于工业,引起比例失调,会影响整个国民经济的正常发展和人民生活水平的提高,所以也应注意农业的发展。

解析:

分析:第(1)问要充分理解和归纳材料一、二的主旨内容。第(2)问考查我国优先发展重工业的政策及其结果;工农业差异的原因可从政策因素(教材)和国家投资倾向(材料)等方面归纳。第(3)问首先从当时的状况分析优先发展重工业的必要性,也要关注其会引起国民经济比例失调,影响国民经济正常发展和人民生活水平的提高。

点评:考查“一五”计划工农业发展情况的认识

22、材料一 我们党深信,只要鼓足六亿多人民的干劲,动员六亿多人民力争上游,我们一定能够高速度地进行建设,一定能够在一个比较短的时间内赶上一切资本主义国家,成为世界上最先进、最富强的国家之一。

——人民日报社论(1958年5月29日)

材料二 1957~1962年我国工农业主要产品产量 (单位:万吨)

年份 1957 1960 1962 1965

钢产量 535 1866 667 1223

粮食产量 3900 2870 3200 3891

——胡绳主编《中国共产党的七十年》

请回答:

(1)据材料一,指出该社论体现的心态。结合1956~1957年的国内政治、经济形势,分析其形成的主要因素。

(2)计量化的方法是史学研究中的一种重要方法。观察材料二表格数据,结合所学知识,说明我国工农业主要产品产量变化的主要原因。

答案:(1)心态:乐观自信;急于求成。

因素: 社会主义制度建立和“一五”计划完成,社会主义取得巨大成就;社会主义建设全面展开,缺乏建设经验。

(2)原因:“大跃进”和人民公社化运动的开展;纠正农村工作中的“左”的错误;对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”方针。

解析:

分析:(1)第一小问,结合题干信息和材料一出处的时间可以判断出是“大跃进”和人民公社化运动时期,联系所学可概括出心态是乐观自信,急于求成;第二小问,要联系1956~1957年的国内政治,经济形势来分析原因,可从1956年三大改造完成,社会主义制度建立,1957年“一五”计划完成,进入全面建设社会主义时期,缺乏经验等角度来归纳。(2)从表格中可以看出,1957~1960年间钢产值迅速上升,农业产量下降,结合所学可以得出原因是“大跃进”和人民公社化运动的开展;从1960~1962年间钢产值下降,农业产量上升,结合所学可以得出原因是八字方针的实施,对国民经济进行调整。

点评:考查“一五”计划、“大跃进”和人民公社化运动

23、材料:社会主义改造基本完成以后,我们党领导全国各族人民开始转入全面的大规模的社会主义建设。直到“文化大革命”前夕的十年中,我们虽然遭到过严重挫折,仍然取得了很大的成就。……总之,我们现在赖以进行现代化建设的物质技术基础,很大一部分是这个期间建设起来的;全国经济文化建设等方面的骨干力量和他们的工作经验,大部分也是在这个期间培养和积累起来的。

——《关于建国以来党的若干历史问题的决议》

据材料和所学知识,概括材料所述时期我国社会主义建设的历史作用。

答案:作用:奠定物质基础;培养骨干力量;积累建设经验;提供深刻教训。

解析:

分析:从材料“总之,我们现在赖以进行现代化建设的物质技术基础,很大一部分是这个期间建设起来的;全国经济文化建设等方面的骨干力量和他们的工作经验,大部分也是在这个期间培养和积累起来的”进行归纳即可。

点评:考查社会主义建设的历史作用。

24、材料一 十九世纪中叶,西方资本主义以炮舰打开了中国的大门。此后,中国于十九世纪后半期创建新式工业。当时,西方拼命地向中国推销纺织品和鸦片,而中国人向西方寻求的却是如当时洋务派所说的“机船矿路”。“机”主要指兵器,“船”主要指战船,“矿”主要指煤矿,“路”指铁路。为了制造“机”、“船”,修筑铁路,钢铁的生产也突出出来。

这些基础产业和基础设施都是追赶时代的。可以说,洋务运动的倡导者——从封建统治集团分化出来的开明派部分地捕捉到时代脉搏,认识到这些基础产业和设施对中国“求强”、“求富”的重要意义。

——董志凯《从“机船矿路”到“瓶颈产业”——中国百年投资结构之联想》

材料二 从中国共产党执政的第一天起,应该说就担负起100多年来受到严重阻碍的工业化重任。但是从1953年我国完成战后的经济恢复,转入大规模经济建设以后,资本(包括人力资本)和资源严重缺乏就开始困扰着中国共产党,资本的严重不足一是以传统农业为主而人口众多,积累非常有限(1949年美国中美关系白皮书甚至断言中共不能解决吃饭问题);二是人力资本也非常有限,大量的劳动力是文盲,科技人员和具有专业技术的产业工人严重不足。而资源的不足,一是表现在人均耕地的严重不足,同时也严重缺乏可以用来出口换汇的木材、石油、矿石等。在这种情况下,同时面临着国际环境的压力和大国的统一和安全,中国共产党采取了集中有限资本和资源来加快建设重工业和完整工业体系的发展战略,这就是苏联率先实行的社会主义工业化。

——武力《中国共产党对转变经济增长方式的认识与实践》

(1)根据材料一,结合所学知识,归纳中国近代化兴起的时代背景及这一时期中国工业化发展的特点。

(2)根据材料二所提供的历史背景,说出当时我国在工业化道路探索上的实践活动及其影响。

答案:(1)背景:工业革命的扩展和鸦片战争的影响;洋务运动的兴起。

特点:主要发展重工业;设备、技术等严重依赖国外。

(2)活动:“一五”计划的实施。

影响:我国开始改变工业落后面貌,为社会主义工业化奠定了初步基础。

活动:发动“大跃进”运动。影响:浪费了大量人力和资源;造成国民经济比例严重失调;造成环境破坏等。

解析:

分析:(1)第一小问,时代背景可结合工业革命后西方国家的侵略和第二次鸦片战争的失败,推动了清政府的自救运动,洋务运动兴起,近代中国工业化进程起步;第二小问,结合所学可知洋务派直接从西方国家引进先进的技术和设备,掀起了以军事工业为中心的洋务运动。(2)20世纪50年代至70年代中国在工业化道路的探索实践活动中,既有成功,如“一五”计划的实施为社会主义工业化奠定了初步基础;也有失误,如“大跃进”运动片面强调“以钢为纲”,造成国民经济比例严重失调,也带来环境破坏。

点评:考查“一五”计划的实施和“大跃进”运动

25、材料一 我国1966~1968年的国民经济状况(部分)

工业总产值 国家财政收入

1966年 2 534亿元 558.7亿元

比上年增加 17.3% 24.4%

1967年 2 104.5亿元 419.4亿元

比上年下降 近10% 25%

1968年 2 015.3亿元 361.3亿元

比上年下降 4.2% 13.9%

材料二 1973年国民经济计划完成情况

工农业 工业 农业

总产值或收入 4 504亿元 3 219亿元 1 285亿元

比上年增长 11.9% 15.1% 4.6%

材料三 1975年国民经济回升情况

工业总产值 3 967亿元 比上年增加9.2%

国家财政总收入 809.7亿元 比上年增加5.6%

国民收入 2 318亿元 比上年增加8.3%

材料四 “文革”十年,我国国民经济损失总计5 000亿元,相当于经过30年全部建设投资的80%,超过经过30年全部固定资产的总和。

(1)材料一反映了什么现象?造成这一现象的原因是什么?

(2)材料二、三中各项数据上升的原因分别是什么?

(3)上述四则材料说明了什么问题?我们可以得到哪些教训?

(4)结合材料指出国民经济与政治局面存在怎样的关系。

答案:(1)现象:1967年、1968年我国工农业总产值、国家财政总收入持续下降。原因:“文革”动乱扩大到经济领域,并造成了严重影响。

(2)材料二:周恩来主持中央日常工作,着手恢复国民经济,经过整顿,国家的经济工作出现起色。

材料三:邓小平主持中央日常工作,全面整顿国民经济,采取有效措施,使国民经济呈现迅速回升状态。

(3)说明:“文革”期间,国民经济损失严重。教训:必须实事求是,按客观规律办事;必须以经济建设为中心。

(4)安定团结的政治局面是国民经济发展的基本条件,同时安定团结的政治局面也要靠经济的持续发展才能持久。

解析:

分析:第(1)问要注意表格中“上升”“下降”的比较,原因要结合当时的政治状况来分析。第(2)问要联系中共中央对“左”倾错误的纠正来分析。第(3)、(4)问要从政治与经济的关系方面来理解分析。

点评:考查“文革”期间,国民经济发展状况

第十一课经济建设的发展和曲折同步练习

一、选择

1、毛泽东在审定和修改中宣部关于学习、宣传过渡时期总路线的提纲时写道,“这条总路线是照耀我们各项工作的灯塔”。这里的“各项工作”包含( )

A.完成国民经济的恢复

B.实施第一个五年计划

C.发动“大跃进”运动

D.对国民经济进行全面调整

答案:B

解析:

分析:本题主要是考查对“过渡时期”的理解。这一时期是指1953~1956年,向社会主义过渡时期。A项时间是1952年;B项时间是1953~1957年;C项时间是1958年;D项时间是1960年冬。故选B 。

点评:考查第一个五年计划

2、著名的民族资本主义企业上海申新纺织公司创办于1915年,历经40多年的风雨历程后,该企业的掌门人响应中国共产党的号召接受社会主义改造。改造采用的主要形式是( )

A.中外合资 B.承包经营

C.私有化 D.公私合营

答案:D

解析:

分析:该题考查学生的识记能力。新中国成立后,对民族资本主义改造的形式是采取公私合营。故选D。

点评:考查对资本主义工商业社会主义改造的方式

3、读《“一五”计划期间农轻重产值增长速度和比重变化表》。对表格所反映的内容认识正确的是( )

农业 轻工业 重工业

1953~1957年平均增长速度(%) 4.5 12.8 25.4

1953年农轻重比例(%) 52.8 29.6 17.6

1957年农轻重比例(%) 43.5 29.2 27.3

①农业生产增长相对缓慢 ②国民经济调整任务完成

③国民经济建设成就突出 ④重工业得到了优先发展

A.①②③ B.①③④

C.②③④ D.①②④

答案:B

解析:

分析:解答此题观察图表可采用排除法。从平均增长速度来看, 农业是最低的,①项说法正确,故C项错误;从时间信息入手,结合时代背景可知,②中“调整任务完成”说法错误,故A、D两项错误,B项正确。

点评:考查“一五”计划的成就

4、下图是一张残缺的“南洋兄弟烟草股份有限公司”的股票凭证,作为直接证据,它可以用于研究( )

A.民族资本主义在夹缝中求生存

B.民国晚期官僚资本的膨胀

C.建国初期社会主义改造运动

D.改革开放时期经济体制改革

答案:C

知识点:20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践

解析:

分析:从图片中“公私合营”可以判断是三大改造期间对民族资本主义改造的形式,故C项正确;A项是近代民族资本主义状况,故A项错误;南洋兄弟烟草股份有限公司是民族资本主义,不是官僚资本,故B项错误;改革开放时期经济体制改革不存在“公私合营”,故D项错误。

点评:考查对民族资本主义改造

5、1956年,一位诗人写道:“请看,中国张开了翅膀——银亮的翅膀!万里的远航!在晴朗的日子闪射着辉煌的阳光!”该诗句表达的情感应当是( )

A.三大改造完成背景下的欣喜

B.“大跃进”开始初期的信心

C.对未来中国全面开放的期待

D.对解放战争胜利的美好祝愿

答案:A

解析:

分析:四个选项发生的时间分别是1956年、1958年、1978年、1949年。综合判断应该选A项。

点评:考查三大改造完成背景

6、商业广告在建国初期一度很活跃, 1953年以后业务骤减,日益萎缩,直至“文化大革命”时期广告事业发展陷于空白。造成这一局面的主要原因是( )

A.政府采取限制措施 B.经济困难物资匮乏

C.国家经济体制影响 D.商品直销方式主导

答案:C

解析:

分析:建国初期,党和政府合理调整工商业,带动了商业广告的发展,1953年三大改造,资本主义工商业掀起公私合营,工业企业产品由国营商业包销,使广告业务剧跌,1958年,大跃进,大力发展工业农业,生产产品全部由商业部门包下,广告业受冲击,“文革”期间,广告成为封资修的东西被砸烂,商业广告陷于空白。通过分析可以得出,上述现象出现主要受到计划经济体制影响,故C项正确;A、B、D项都只讲述其中某一阶段的原因,分析不全面,故A、B、D三项错误。故选C。

点评:考查“文革”期间的经济体制

7、右边是创作于我国20世纪50年代后期的宣传画,对此解读正确的是( )

A.“一五”计划完成

B.中国超越了英国经济发展水平

C.表达了人们迫切改变中国落后面貌的愿望

D.“大跃进”运动取得初步成效

答案:C

解析:

分析:漫画反映的是“大跃进”运动。这一运动不符合经济发展规律,破坏了中国的生产力,但是它也在客观上反映了当时人们迫切要求改变中国落后面貌的愿望。故选C。

点评:考查“大跃进”运动

8、中国的资金积累率由1952年的11%上升到1957年的20%,这种罕见的积累率使中国可以进行固定资本的大量投资。出现这一变化的政策原因是( )

A.土地改革 B.过渡时期总路线

C.双百方针 D.大跃进

答案:B

解析:

分析:1953年,中共中央制定了过渡时期总路线,提出了社会主义工业化建设与社会主义改造同时并举的指导方针,1956年三大改造和1957年“一五”计划的先后完成,为国民经济的进一步发展奠定了良好的基础,故B项正确;土地改革完成于1952年,早于题目中的时间“1952年到1957年”,故A项错误;“双百”方针是文艺方面的方针,与题意无关,故C项错误;大跃进开始于1958年,晚于题目中的时间“1952年到1957年”,故D项错误。故选B。

点评:考查过渡时期总路线

9、右边是新中国成立后某一时期出现的宣传画,对此画中的口号评述正确的是( )

A.折射出急于求成的“左”的倾向

B.反映了经济落后的基本国情

C.体现了实事求是的优良作风

D.表达了三大改造即将完成的喜悦心情

答案:A

解析:

分析:宣传画中的口号是社会主义建设总路线,它忽视了客观经济发展规律,反映出急于求成的思想,故选 A项。

点评:考查社会主义建设总路线

10、下面是1959~1965年全国粮食产量示意图(单位:万吨)。造成以下数据变化的主要原因不包括( )

A.农村工作中的“左”倾错误

B.“大跃进”和人民公社化运动

C.对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”方针

D.实行“以阶级斗争为纲”的错误方针

答案:D

解析:

分析:“以阶级斗争为纲”的错误方针是在“文革”时期实行的,与题中时间“1959~1965年”不符。故选D。

点评:考查1959~1965年探索社会主义建设道路

11、图5为新中国第一个五年计划期间中国、美国、英国主要工业指标年均增长速度的比较。据此可以推知( )

A.中国原有工业基础很薄弱 B.冷战制约美英工业发展

C.中国重工业发展急躁冒进 D.美英传统工业产业衰落

答案:A

解析:

分析:中国原有工业基础很薄弱,一五计划优先发展重工业,因此主要工业指标年均增长速度超过英美国家,故A项正确;二战后资本主义世界经济体系形成,冷战下的东西方对抗不会制约美英工业发展,故B项错误;中国优先发展重工业是两极格局下巩固国防的需要,并非急躁冒进,故C项错误;美英传统工业产业年均增长速度不及中国,是因为其已经确立优势地位,达到较高水平,与产业衰落无关,故D项错误。

点评:考查第一个五年计划

12、新中国成立初期,为我国社会主义工业化奠定初步基础的是( )

A.国民经济的恢复 B.第一个五年计划的实行

C.三大改造的完成 D.“大跃进”运动的开展

答案:B

解析:

分析:“一五”计划的完成初步奠定了我国社会主义工业化的基础。故选B。

点评:考查第一个五年计划的实行

13、下图是“信谊化学制药厂股份有限公司”1948年发行的股票。在股票的背面盖有“1955年度股息红利及1956年一、二季度定息发讫的印章”。印章中“股息红利”到“定息”的变化,主要因为( )

A.国民经济的调整 B.“一五计划”的完成

C.土地改革的完成 D.全行业公私合营完成

答案:D

解析:

分析:根据所学知识,1953~1956年三大改造过程中,中国共产党从中国的国情出发,确定了对私人资本主义工商业实行和平赎买的政策,赎买政策的实行,不但减少了资产阶级对社会主义改造的阻力,而且有利于逐步把资本家改造成为自食其力的劳动者,故D项正确;国民经济的调整是指在20世纪60年代针对“大跃进”等“左”倾错误造成的国民经济困难而提出“调整”等八字方针,故A项错误;“一五计划”的完成是在1957年,土地改革的完成是在1952年,与题干中时间不符,故B、C两项错误。故选D。

点评:考查全行业公私合营

14、“一五”计划期间,我国实行粮食计划供应制度,各地根据国家粮食计划供应的相关规定,以户籍为依据确定粮食供应的对象与数量。这一制度的实行( )

A.有利于资本主义工商业改造 B.保障了工业化战略实施

C.缓解了灾害造成的粮食短缺 D.加速了国民经济的恢复

答案:B

解析:

分析:本题考查了“一五”计划。旨在考查学生从题目中获取和解读信息的能力。题目中的“粮食计划供应制度”为以发展重工业为主的“一五”计划的顺利实施提供了大量的原料和资金来源,故本题应选B项;A项的表述与题目中的信息“粮食计划供应制度”不符,故排除;C、D两项开始于1960年“调整、巩固、充实、提高”方针的提出,晚于题目的时间“‘一五’计划期间”,故排除。故选B。

点评:考查“一五”计划的影响

15、著名作家周立波在1957年的《山那面人家》中说:“青春、健康,无挂无碍的农业社里的生活,同男子同工同酬的满意的工分……无一不是她们快乐的源泉。”这里的“农业社”是指( )

A.农民的个体经济组织

B.农业生产的合作组织

C.人民公社的生产组织

D.村的基层行政组织

答案:C

解析:

分析:材料中“1957年”“满意的工分”是关键信息,可以综合判断材料中的“农业社”应该是人民公社。故选C。

点评:考查人民公社

16、从1962年到1965年,我国国民经济逐渐恢复。在这一过程中有的城镇恢复了集市贸易,农民重新有了自留地,不少农村甚至开始了包产到户。这表明( )

A.农村工作彻底纠正了“左”倾错误

B.我国开始了农村经济体制改革

C.“经济调整”在农村取得了一定成效

D.人民公社的弊端得以去除

答案:C

解析:

分析:从题干时间信息可判断A、B、D三项错误。由于“大跃进”和人民公社化运动造成了经济的严重破坏,1960年冬党中央提出了八字方针,开始对国民经济进行调整,材料正好反映了这一措施及其成效。故选C。

点评:考查从1962年到1965年国民经济的调整

17、1958年一则新闻报道称,某县一农业社创造了平均亩(0.067公顷)产36 956斤(18 478千克)的惊人纪录。来自各地的参观者普遍认为,人的智慧和大自然的潜力是无穷无尽的。这( )

A.显示出农业合作化运动激发农民的生产积极性

B.体现了集体经营对提高生产效率有一定作用

C.反映了科学技术进步极大提高了粮食产量

D.折射出人们改变经济落后面貌的迫切愿望

答案:D

解析:

分析:本题考查大跃进以及学生解读史料获取信息的能力。解题关键注意题干时间,依据题干中时间1958年以及材料中“亩产36 956斤”的信息说明人们急于想改变当时落后的面貌,故本题选择D项;A项是1953年开始,与题干时间不符;B项说法不符合实际;C项在材料中没有体现。故选D。

点评:考查1958年大跃进

18、在学完1956~1976年的中国历史以后,有四位同学分别就下列主题做了演讲,你认为能够概括这段历史全貌的是( )

A.古老中国的伟大复兴

B.东方巨龙的再次腾飞

C.社会主义的艰难探索

D.发人深省的民族浩劫

答案:C

解析:

分析: 1956~1976年,我国经历了十年全面建设时期和“文化大革命”的十年。总体概括起来应该是C项。A、B两项应该是在十一届三中全会后;D项不全面。

点评:考查社会主义的艰难探索

19、1961年,我国开放了集市贸易41 437个,1962年为38 666个,在大中城市也相继出现了一些农副产品的自由市场。下列各项中对这一举措解读正确的是( )

A.目的是改变生产资料所有制

B.有利于市场经济体制的发展

C.解决了市场机制的运作问题

D.政府对经济政策进行调整

答案:D

解析:

分析:为了对付经济困难,从1960年开始实行国民经济的调整,题目时间是“1961年”和“1962年”,故D项正确;这一次调整没有改变生产资料所有制,故A项错误;市场经济的相关理论是邓小平南方谈话才提出的,故B、C两项错误。故选D。

点评:考查政府对经济政策进行调整

20、20世纪50年代至1978年,我国物价水平总体稳定,若干工农业产品实行全省一价,粮食由政府统购统销,二十几年价格几乎没变。出现上述状况的根本原因是

A.农轻重比例失调 B.计划经济体制

C.人民消费水平低 D.人民公社体制

答案: B

解析:

分析:本题考查中国特色社会主义建设的道路。20世纪50年代至1978年,我国实行高度集中的计划经济体制,政府以指令性计划的方式配置资源,确定物价,全国物价总体稳定,粮食价格几乎二十几年没变。故选B项。

点评:考查计划经济体制

二、材料解析题

21、材料一 从经济增长的角度衡量,第一个五年计划是一个令人吃惊的成功。国民收入年平均增长率为8.9%,农业和工业产量的增长率每年分别约为3.8%和18.7%。

——《剑桥中国史》

材料二 人均寿命是衡量一个国家健康状况唯一的最佳标志,中国的人均寿命从1950年的36岁延长到1957年的57岁。比当时低收入国家平均寿命长15岁。学龄前儿童的入学比率同期从25%增至50%,进入大中学校的人数也大量增加。随着国家几乎完成了一亿平方米的职工宿舍,城市居住条件改善了。私人消费总支出以不变价格计算也大有增加。工资实际上增加了几乎1/3,农民收入增加了1/5。

——《剑桥中国史》

材料三 农业的投资是非常有节制的,不到总投资的8%。一半以上的投资投入工业,其中90%拨给诸如冶金、机械制造、电力、煤、石油和化工等生产资料的部门。拨款用来扩大农机和化肥生产的小部分工业投资(3%),证明五年计划中被排在靠后的地位。

——《剑桥中国史》

(1)根据材料一、二,作者对我国第一个五年计划实施的结果作出了怎样的评价?(可用材料中原话回答)根据这两则材料概括作者评价的依据。(不得摘抄原文)

(2)根据材料一、三,并结合所学知识,指出“一五”计划实施过程中工农业生产的发展情况有何不同,并分析产生差异的原因。

(3)对于“一五”计划工农业发展情况的差异,应如何认识?

答案:(1)评价:是一个令人吃惊的成功。依据:国民经济增长速度快;人民生活水平得到改善。

(2)差异:农业发展落后于工业发展。原因:过渡时期总路线以工业化为核心(或答“优先发展重工业的指导思想”),国家对工业的投资远大于农业;农业受自然灾害影响。

(3)“一五”计划优先发展重工业的指导思想是正确的,有利于为社会主义工业化奠定基础。但如果农业发展长期落后于工业,引起比例失调,会影响整个国民经济的正常发展和人民生活水平的提高,所以也应注意农业的发展。

解析:

分析:第(1)问要充分理解和归纳材料一、二的主旨内容。第(2)问考查我国优先发展重工业的政策及其结果;工农业差异的原因可从政策因素(教材)和国家投资倾向(材料)等方面归纳。第(3)问首先从当时的状况分析优先发展重工业的必要性,也要关注其会引起国民经济比例失调,影响国民经济正常发展和人民生活水平的提高。

点评:考查“一五”计划工农业发展情况的认识

22、材料一 我们党深信,只要鼓足六亿多人民的干劲,动员六亿多人民力争上游,我们一定能够高速度地进行建设,一定能够在一个比较短的时间内赶上一切资本主义国家,成为世界上最先进、最富强的国家之一。

——人民日报社论(1958年5月29日)

材料二 1957~1962年我国工农业主要产品产量 (单位:万吨)

年份 1957 1960 1962 1965

钢产量 535 1866 667 1223

粮食产量 3900 2870 3200 3891

——胡绳主编《中国共产党的七十年》

请回答:

(1)据材料一,指出该社论体现的心态。结合1956~1957年的国内政治、经济形势,分析其形成的主要因素。

(2)计量化的方法是史学研究中的一种重要方法。观察材料二表格数据,结合所学知识,说明我国工农业主要产品产量变化的主要原因。

答案:(1)心态:乐观自信;急于求成。

因素: 社会主义制度建立和“一五”计划完成,社会主义取得巨大成就;社会主义建设全面展开,缺乏建设经验。

(2)原因:“大跃进”和人民公社化运动的开展;纠正农村工作中的“左”的错误;对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”方针。

解析:

分析:(1)第一小问,结合题干信息和材料一出处的时间可以判断出是“大跃进”和人民公社化运动时期,联系所学可概括出心态是乐观自信,急于求成;第二小问,要联系1956~1957年的国内政治,经济形势来分析原因,可从1956年三大改造完成,社会主义制度建立,1957年“一五”计划完成,进入全面建设社会主义时期,缺乏经验等角度来归纳。(2)从表格中可以看出,1957~1960年间钢产值迅速上升,农业产量下降,结合所学可以得出原因是“大跃进”和人民公社化运动的开展;从1960~1962年间钢产值下降,农业产量上升,结合所学可以得出原因是八字方针的实施,对国民经济进行调整。

点评:考查“一五”计划、“大跃进”和人民公社化运动

23、材料:社会主义改造基本完成以后,我们党领导全国各族人民开始转入全面的大规模的社会主义建设。直到“文化大革命”前夕的十年中,我们虽然遭到过严重挫折,仍然取得了很大的成就。……总之,我们现在赖以进行现代化建设的物质技术基础,很大一部分是这个期间建设起来的;全国经济文化建设等方面的骨干力量和他们的工作经验,大部分也是在这个期间培养和积累起来的。

——《关于建国以来党的若干历史问题的决议》

据材料和所学知识,概括材料所述时期我国社会主义建设的历史作用。

答案:作用:奠定物质基础;培养骨干力量;积累建设经验;提供深刻教训。

解析:

分析:从材料“总之,我们现在赖以进行现代化建设的物质技术基础,很大一部分是这个期间建设起来的;全国经济文化建设等方面的骨干力量和他们的工作经验,大部分也是在这个期间培养和积累起来的”进行归纳即可。

点评:考查社会主义建设的历史作用。

24、材料一 十九世纪中叶,西方资本主义以炮舰打开了中国的大门。此后,中国于十九世纪后半期创建新式工业。当时,西方拼命地向中国推销纺织品和鸦片,而中国人向西方寻求的却是如当时洋务派所说的“机船矿路”。“机”主要指兵器,“船”主要指战船,“矿”主要指煤矿,“路”指铁路。为了制造“机”、“船”,修筑铁路,钢铁的生产也突出出来。

这些基础产业和基础设施都是追赶时代的。可以说,洋务运动的倡导者——从封建统治集团分化出来的开明派部分地捕捉到时代脉搏,认识到这些基础产业和设施对中国“求强”、“求富”的重要意义。

——董志凯《从“机船矿路”到“瓶颈产业”——中国百年投资结构之联想》

材料二 从中国共产党执政的第一天起,应该说就担负起100多年来受到严重阻碍的工业化重任。但是从1953年我国完成战后的经济恢复,转入大规模经济建设以后,资本(包括人力资本)和资源严重缺乏就开始困扰着中国共产党,资本的严重不足一是以传统农业为主而人口众多,积累非常有限(1949年美国中美关系白皮书甚至断言中共不能解决吃饭问题);二是人力资本也非常有限,大量的劳动力是文盲,科技人员和具有专业技术的产业工人严重不足。而资源的不足,一是表现在人均耕地的严重不足,同时也严重缺乏可以用来出口换汇的木材、石油、矿石等。在这种情况下,同时面临着国际环境的压力和大国的统一和安全,中国共产党采取了集中有限资本和资源来加快建设重工业和完整工业体系的发展战略,这就是苏联率先实行的社会主义工业化。

——武力《中国共产党对转变经济增长方式的认识与实践》

(1)根据材料一,结合所学知识,归纳中国近代化兴起的时代背景及这一时期中国工业化发展的特点。

(2)根据材料二所提供的历史背景,说出当时我国在工业化道路探索上的实践活动及其影响。

答案:(1)背景:工业革命的扩展和鸦片战争的影响;洋务运动的兴起。

特点:主要发展重工业;设备、技术等严重依赖国外。

(2)活动:“一五”计划的实施。

影响:我国开始改变工业落后面貌,为社会主义工业化奠定了初步基础。

活动:发动“大跃进”运动。影响:浪费了大量人力和资源;造成国民经济比例严重失调;造成环境破坏等。

解析:

分析:(1)第一小问,时代背景可结合工业革命后西方国家的侵略和第二次鸦片战争的失败,推动了清政府的自救运动,洋务运动兴起,近代中国工业化进程起步;第二小问,结合所学可知洋务派直接从西方国家引进先进的技术和设备,掀起了以军事工业为中心的洋务运动。(2)20世纪50年代至70年代中国在工业化道路的探索实践活动中,既有成功,如“一五”计划的实施为社会主义工业化奠定了初步基础;也有失误,如“大跃进”运动片面强调“以钢为纲”,造成国民经济比例严重失调,也带来环境破坏。

点评:考查“一五”计划的实施和“大跃进”运动

25、材料一 我国1966~1968年的国民经济状况(部分)

工业总产值 国家财政收入

1966年 2 534亿元 558.7亿元

比上年增加 17.3% 24.4%

1967年 2 104.5亿元 419.4亿元

比上年下降 近10% 25%

1968年 2 015.3亿元 361.3亿元

比上年下降 4.2% 13.9%

材料二 1973年国民经济计划完成情况

工农业 工业 农业

总产值或收入 4 504亿元 3 219亿元 1 285亿元

比上年增长 11.9% 15.1% 4.6%

材料三 1975年国民经济回升情况

工业总产值 3 967亿元 比上年增加9.2%

国家财政总收入 809.7亿元 比上年增加5.6%

国民收入 2 318亿元 比上年增加8.3%

材料四 “文革”十年,我国国民经济损失总计5 000亿元,相当于经过30年全部建设投资的80%,超过经过30年全部固定资产的总和。

(1)材料一反映了什么现象?造成这一现象的原因是什么?

(2)材料二、三中各项数据上升的原因分别是什么?

(3)上述四则材料说明了什么问题?我们可以得到哪些教训?

(4)结合材料指出国民经济与政治局面存在怎样的关系。

答案:(1)现象:1967年、1968年我国工农业总产值、国家财政总收入持续下降。原因:“文革”动乱扩大到经济领域,并造成了严重影响。

(2)材料二:周恩来主持中央日常工作,着手恢复国民经济,经过整顿,国家的经济工作出现起色。

材料三:邓小平主持中央日常工作,全面整顿国民经济,采取有效措施,使国民经济呈现迅速回升状态。

(3)说明:“文革”期间,国民经济损失严重。教训:必须实事求是,按客观规律办事;必须以经济建设为中心。

(4)安定团结的政治局面是国民经济发展的基本条件,同时安定团结的政治局面也要靠经济的持续发展才能持久。

解析:

分析:第(1)问要注意表格中“上升”“下降”的比较,原因要结合当时的政治状况来分析。第(2)问要联系中共中央对“左”倾错误的纠正来分析。第(3)、(4)问要从政治与经济的关系方面来理解分析。

点评:考查“文革”期间,国民经济发展状况

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势