选择性必修1 第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(共48张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1 第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(共48张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 23.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-26 14:58:19 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

中华文明的延续与政治制度的外在保障有着密切的相关性。因为只有政治制度的不断完善,中国作为一个国家才能延续下来。

——刘建军《中国古代政治制度十六讲》

新课导入

中国古代政治制度的形成与发展

第一单元 第1课

目标导航

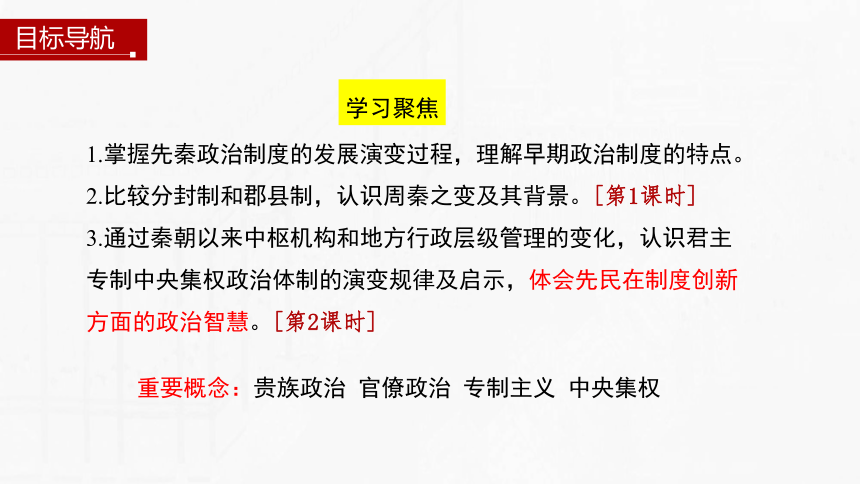

1.掌握先秦政治制度的发展演变过程,理解早期政治制度的特点。

2.比较分封制和郡县制,认识周秦之变及其背景。[第1课时]

3.通过秦朝以来中枢机构和地方行政层级管理的变化,认识君主专制中央集权政治体制的演变规律及启示,体会先民在制度创新方面的政治智慧。[第2课时]

重要概念:贵族政治 官僚政治 专制主义 中央集权

学习聚焦

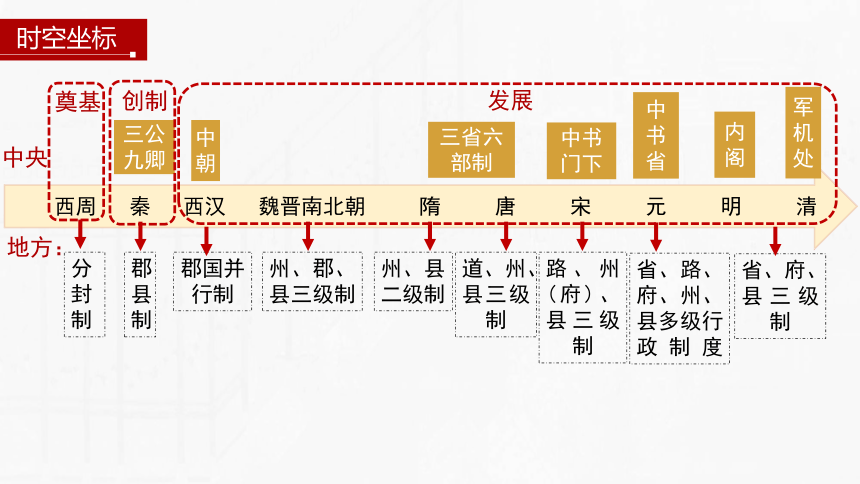

时空坐标

西周 秦 西汉 魏晋南北朝 隋 唐 宋 元 明 清

地方:

分封

制

郡县

制

郡国并

行制

州、郡、

县三级制

州、县

二级制

道、州、

县三级制

路、州(府)、

县三级制

省、路、

府、州、

县多级行

政制度

省、府、县三级制

中央

三公

九卿

三省六部制

中书门下

中书省

内阁

军机处

中朝

创制

奠基

发展

第1课

第1课时 周秦之变

主题线索

目 录

01 奠基——先秦时期的政治制度

02 创制——秦朝的政治制度

03 发展——两汉至明清政治制度的演变

名家论史

我想中国历史上有意义的革命只有三回:第一回是周朝的革命,打破黄帝、尧舜以来部落政治的局面。

——梁启超

奠基

一 先秦时期的政治制度

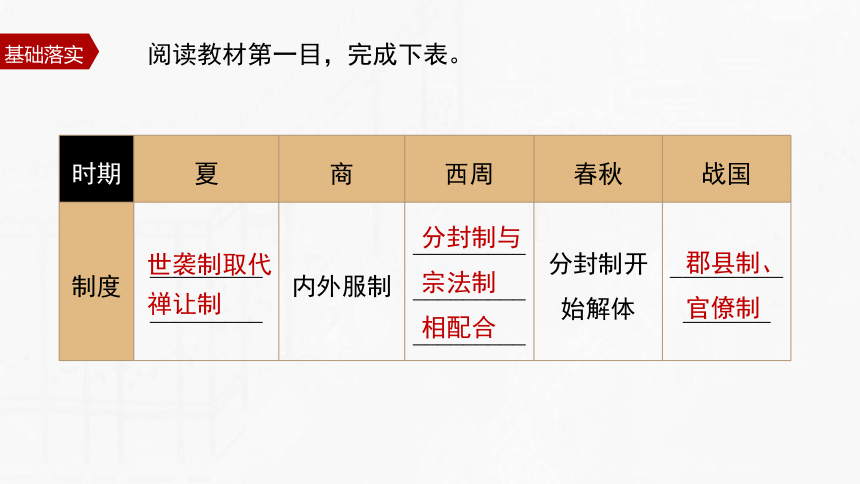

阅读教材第一目,完成下表。

时期 夏 商 西周 春秋 战国

制度 _________ _________ 内外服制 _________ __________________ 分封制开始解体 ________________

基础落实

世袭制取代

禅让制

分封制与

宗法制

相配合

郡县制、

官僚制

内服

外服

同

异

都是国家结构的体现,主要内容是处理中央与地方的关系,都是国家治理形式。

内外服制是一种较为松散的国家结构形式,中央对地方的控制较弱;分封制是较内外服制更加进步的—种国家结构形式,分封制与宗法制相配合,加强了中央对地方的控制。

结合材料分析,商朝的内外服制度与西周分封制的异同?

问题思考

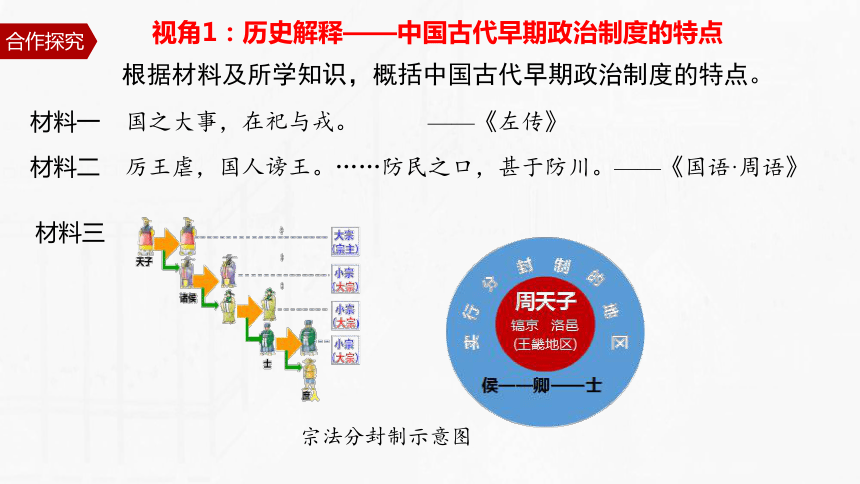

根据材料及所学知识,概括中国古代早期政治制度的特点。

材料一 国之大事,在祀与戎。 ——《左传》

材料二 厉王虐,国人谤王。……防民之口,甚于防川。——《国语·周语》

合作探究

材料三

宗法分封制示意图

视角1:历史解释——中国古代早期政治制度的特点

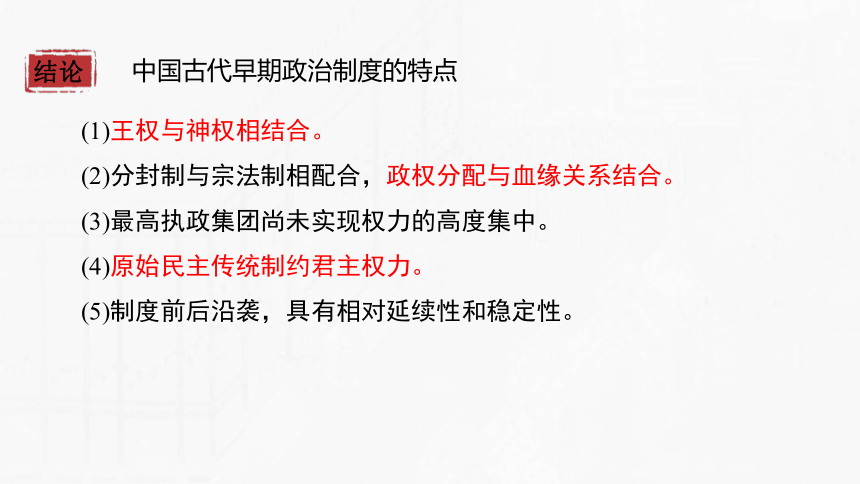

(1)王权与神权相结合。

(2)分封制与宗法制相配合,政权分配与血缘关系结合。

(3)最高执政集团尚未实现权力的高度集中。

(4)原始民主传统制约君主权力。

(5)制度前后沿袭,具有相对延续性和稳定性。

结论

中国古代早期政治制度的特点

加强王权

巩固统治

扩大疆域

多元视角理解分封制的积极影响

教材补遗

政治

经济

文化

民族

开发边远地区

推广中原技术

发展交通

文化传播

文化整合

文化认同

民族交融

民族认同

西周政治制度对中华文明发展的影响

知识拓展

(1)疆域:开发了边远地区,扩大了统治区域。

(2)民族关系:奠定了多民族统一国家的基础,增强了中华民族的凝聚力。

(3)思想:礼乐制度促进了儒家学说和中国古代主流思想的形成。

(4)政治:对维持中国长时期政治结构的稳定发挥了重要作用。

西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

——王家范《中国历史通论》

名家论史

二 秦朝的政治制度

创制

“君主专制”和“中央集权”

(1)君主专制:一种决策方式,其特征是个人专断独裁,强调君主个人权力的至高无上,集国家最高权力于一身。

(2)中央集权:一种政权组织形式。全国的政治、经济和军事等权力集中于中央,地方受命于中央。

比较辨析

阅读教材,依托关键词,绘制一幅秦朝的中枢机构示意图。

关键词:

中央 地方 皇帝制度 三公九卿制 郡县制 廷议制度 文书制度

基础落实

廷议制度

三公九

卿制

郡县制

文书制度

廷议制度

廷议又称朝议、集议,是中国古代中央决策体制的重要方式。当国家遇到重大事务时,皇帝或皇帝责成中枢首脑召集相关官员进行讨论,讨论结果由皇帝最后裁断,即所谓“兼听独断”。一定程度上限制了皇权。

概念阐释

概念阐释

依据下图及所学,分析秦朝政治制度的特点及三公是如何参与决策?

问题思考

制度特点:

皇权核心,家国同治,

体现“家天下”的特点。

参政方式:“廷议”

有利于减少决策失误,但最后由皇帝

裁断。(兼听独断)

合作探究

材料一 秦朝开创了帝制时代,国家的“升级”是在这个时候完成的。

——张帆《中国古代历史的分期与特征》

(1)依据材料一并结合所学,请以图示的形式,说明秦朝是如何实

现了“国家的升级”?

视角2:历史解释——分析秦朝政治制度的特点

合作探究

材料二 一是在国家制度中由地域关系取代了血缘关系,使早期的部族国家转化为疆域国家;二是国家管理人员由职业官员取代了世袭领主,使得贵族政治转化为官僚政治。

——张岂之《中国历史十五讲》

(2)依据材料二并结合所学,说明秦朝在全国推行郡县制的意义?

视角2:历史解释——分析秦朝政治制度的特点

作用/意义:维护统一,加强中央集权;官僚政治取代贵族政治的标志。

从社会转型的角度比较分封制与郡县制

知识拓展

比较项 西周分封制 秦朝郡县制

封国

血缘

分权

贵族

世袭

血缘

终身

封邑

间接管理

分裂割据

从重血缘到重地缘

从分权到集权

从贵族政治到官僚政治

郡县

地缘

集权

官僚

任命

才能

任期

俸禄

垂直管理

巩固统一

地方单位

地方基础

行政特点

官员身份

产生方式

选官标准

任职时间

经济来源

管理方式

历史影响

延伸阅读

大一统的政治基础是“要在中央”的中央集权,必须处理好中央与地方的关系,……处理中央与地方的关系主要表现在三个方面:

第一,妥善划分地方行政层级,有效分配中央与地方的权力,并对地方官员权力实施监督。

第二,处理好郡县与分封的关系。

第三,中央权威、政令畅通是必备条件。

——卜宪群《我国历史上的“大一统”思想与国家治理》

处理好郡县与分封的关系。

妥善划分地方行政层级,有效分配中央与地方的权力,并对地方官员权力实施监督。

中央权威、政令畅通是必备条件。

处理中央与地方关系的三个方面

地方实行郡县制,郡县长官由中央任命

中央实行三公九卿制

秦朝的制度与措施

皇帝制度

颁布法律

实行文书管理

国家治理

殷周之变:主要在于王位继承制度和地方管理制度的变化;其社会性质均属于奴隶社会,具有很大的延续性,是中国政治文明的源头。

周秦之变:政治上从贵族政治到官僚政治,从分权走向集权,从血缘政治到地缘政治;背后的根本性变化还在于经济基础的演变,从奴隶社会向封建社会演进。

课堂小结

从殷周之变到周秦之变看中国古代政治

一个国家选择什么样的治理体系,是由这个国家的历史传承、文化传统、经济社会发展水平决定的,是由这个国家的人民决定的。

第1课

第2课时

两汉至明清时期政治制度的演变

主题线索

目 录

01 皇权与相权

两汉至明清中央官制的演变

02 中央与地方

两汉至明清地方政治制度的演变

名家论史

我想中国历史上有意义的革命只有三回:第一回是周朝的革命,打破黄帝、尧舜以来部落政治的局面;第二回是汉朝的革命,打破三代以来贵族政治的局面。

——梁启超

一 皇权与相权

两汉至明清中央官制的演变

根据课本内容,说一说从两汉到明清中央政治制度的主要变化。

基础落实

秦:三公九卿制 西汉:(汉武帝) “中外朝”制 东汉:尚书台确立为新的行政中枢 隋唐:三省六部制

宋:二府三司制 元:中书省 明:废丞相,设内阁 清:(雍正)军机处

三省六部制的演变

图解历史

东汉政论家仲长统总结的三公权力被削弱的原因是什么?

问题思考

形成尚书台

成为行政中枢

东汉

进入中朝

地位渐高

西汉

九卿少府属官

地位低下

秦

尚书一职的历史演变

光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命,矫枉过直,政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。

——《后汉书·仲长统列传》

提示 西汉后期,皇权衰弱,外戚宦官干政,最终导致西汉灭亡;东汉光武帝刘秀时期,设立尚书台,使之成为新的正式的行政中枢,拥有决策权,三公权力受到削弱。

据材料,概括汉、魏晋、唐三个时期中枢机构的演变。并概括历代封建王朝不断调控中枢权力的基本策略。

提示 演变:汉武帝设内朝以夺相权,魏晋时期出现了三省,唐代三省长官正式成为宰相。

基本策略:分散权力;权力制衡。

合作探究

材料 (汉)武帝重用内朝尚书,夺宰相权。下逮(南朝时)宋、齐,尚书、中书、侍中三者皆为辅臣。唐代中央最高机关,依然是魏、晋以来的尚书、中书、门下三省。但他们现在已是正式的宰相,而非帝王之私属。古代的宰相权,现在是析而为三。 ——摘编自钱穆《国史大纲》

视角1:历史解释——汉至唐中枢机构的演变

皇权

臣权

太

后

外

戚

宦

官

宗

室

临

朝

专

权

乱

政

干

政

在民主社会,政府权力来自人民授权;在封建社会,理论起点为君权神授。臣权是皇权的延伸和附属物。靠近皇帝的太后、外戚、宦官、宗室不管如何权势熏天,都是皇权至上的孳生物。

皇权的派生

1.皇权不断强化,相权不断削弱

2.内朝官向外朝官转化。

3.宰相职位的设置由实位转向虚位。

4.宰相权力不断分化,从个人开府到组织机构化。

中国古代中央官制演变趋势

知识拓展

历史上的中央与地方关系就像钟摆一样,一时摆向这边,一时摆向那边。……中央与地方的关系,两千年来一直都在变化,都在不断地调整。

——周振鹤《历史上中央与地方的关系就像钟摆一样》

名家论史

二 中央与地方

两汉至明清地方政治制度的演变

结合课本知识,你能指出以下朝代广州的行政归属吗?

汉

唐

宋

元

明

清

南海郡-番禺县

岭南道-广州府

广南东路-广州府

江西行省-广州路

广东布政使司(省)-广州府

两广总督辖区-广东省-广州府

中国古代中央集权政治制度分期

萌芽于战国,确立于秦朝,

巩固于西汉,完善于隋唐,

发展于宋元,强化于明清。

思维点拨

宋代地方行政制度

从权力的分配来讲,宋代地方行政制度可以称为二级半或虚三级制;但是单纯从区划来看,路仍是州级政区以上实际存在的一级区划,因此从行政区划体系来看,宋代可归类为三级制。

误区警示

元代行省图

唐代十道图

唐代的道和元代行省的划界体现出怎样的特点?能找到共同点吗?

山川形便

因俗而治

犬牙相错

因俗而治

如何理解从秦朝到清朝地方行政制度“无根本性质的变动”?

提示 从秦朝到清朝地方行政制度演变都以加强中央集权为根本目的,其外在形式会有所变化,但是根本性质不变。

合作探究

材料 这种因时而异的变化只是为了更好地发挥这一集权的功能罢了。因此尽管从表面上看,历代行政区划分和地方政府废置纷繁,分合靡定,但无非皆就前代之制沿革损益,而无根本性质的变动。

——周振鹤《中国地方行政制度史》

视角2:历史解释——秦朝到清朝地方行政制度的演变

认识中央集权制度的积极意义和消极影响

(1)积极意义

①政治上:有利于多民族统一国家的建立、巩固和发展,有利于维护祖国统一与领土完整、创造和平稳定的社会环境和抵御外来侵略。

②经济上:能有效地组织人力、物力和财力从事大规模的生产活动和经济建设,有利于社会经济发展。

③民族关系上:在统一的环境下,有利于各民族的交融,防止分裂割据,有利于各地区的经济文化交流、发展和提高,使我国人民创造了领先于世界的古代文明。

知识拓展

(2)消极影响

①经济上:封建社会末期,束缚社会生产力的发展,阻碍了资本主义萌芽的发展。

②政治上:空前强化的专制统治使人民毫无政治地位和人身自由;皇权专制极易形成暴政和腐败现象,是阻碍历史发展的因素之一。

课堂小结

中国古代政治制度的发展趋势

皇权不断加强,相权不断削弱,直到废除;

中央集权不断加强,地方权力不断削弱

课后探究

在中国的封建时代,任何朝代的政权都概莫能外地属于封建地主阶级专政。作为地主阶级统治集团的政治代表——皇帝,并不能随心所欲、为所欲为。如宋太祖就“知为君之难”,常对左右感叹:“尔谓帝王可容易行事耶!”就连宋神宗也曾发出过不能自由行一事的叹息。中国封建社会历代王朝发展、演变过程中,统治集团逐渐制定、完善了一整套对皇太子、皇帝进行约束、培养的制度,以及对皇权进行限制的具体措施。

——《简论中国封建统治集团对皇帝的培养与约束》

宰相制度

祖宗之法

“天人感应”

廷议制度

……

中国古代社会是否有制约君权的因素?

中华文明的延续与政治制度的外在保障有着密切的相关性。因为只有政治制度的不断完善,中国作为一个国家才能延续下来。

——刘建军《中国古代政治制度十六讲》

新课导入

中国古代政治制度的形成与发展

第一单元 第1课

目标导航

1.掌握先秦政治制度的发展演变过程,理解早期政治制度的特点。

2.比较分封制和郡县制,认识周秦之变及其背景。[第1课时]

3.通过秦朝以来中枢机构和地方行政层级管理的变化,认识君主专制中央集权政治体制的演变规律及启示,体会先民在制度创新方面的政治智慧。[第2课时]

重要概念:贵族政治 官僚政治 专制主义 中央集权

学习聚焦

时空坐标

西周 秦 西汉 魏晋南北朝 隋 唐 宋 元 明 清

地方:

分封

制

郡县

制

郡国并

行制

州、郡、

县三级制

州、县

二级制

道、州、

县三级制

路、州(府)、

县三级制

省、路、

府、州、

县多级行

政制度

省、府、县三级制

中央

三公

九卿

三省六部制

中书门下

中书省

内阁

军机处

中朝

创制

奠基

发展

第1课

第1课时 周秦之变

主题线索

目 录

01 奠基——先秦时期的政治制度

02 创制——秦朝的政治制度

03 发展——两汉至明清政治制度的演变

名家论史

我想中国历史上有意义的革命只有三回:第一回是周朝的革命,打破黄帝、尧舜以来部落政治的局面。

——梁启超

奠基

一 先秦时期的政治制度

阅读教材第一目,完成下表。

时期 夏 商 西周 春秋 战国

制度 _________ _________ 内外服制 _________ __________________ 分封制开始解体 ________________

基础落实

世袭制取代

禅让制

分封制与

宗法制

相配合

郡县制、

官僚制

内服

外服

同

异

都是国家结构的体现,主要内容是处理中央与地方的关系,都是国家治理形式。

内外服制是一种较为松散的国家结构形式,中央对地方的控制较弱;分封制是较内外服制更加进步的—种国家结构形式,分封制与宗法制相配合,加强了中央对地方的控制。

结合材料分析,商朝的内外服制度与西周分封制的异同?

问题思考

根据材料及所学知识,概括中国古代早期政治制度的特点。

材料一 国之大事,在祀与戎。 ——《左传》

材料二 厉王虐,国人谤王。……防民之口,甚于防川。——《国语·周语》

合作探究

材料三

宗法分封制示意图

视角1:历史解释——中国古代早期政治制度的特点

(1)王权与神权相结合。

(2)分封制与宗法制相配合,政权分配与血缘关系结合。

(3)最高执政集团尚未实现权力的高度集中。

(4)原始民主传统制约君主权力。

(5)制度前后沿袭,具有相对延续性和稳定性。

结论

中国古代早期政治制度的特点

加强王权

巩固统治

扩大疆域

多元视角理解分封制的积极影响

教材补遗

政治

经济

文化

民族

开发边远地区

推广中原技术

发展交通

文化传播

文化整合

文化认同

民族交融

民族认同

西周政治制度对中华文明发展的影响

知识拓展

(1)疆域:开发了边远地区,扩大了统治区域。

(2)民族关系:奠定了多民族统一国家的基础,增强了中华民族的凝聚力。

(3)思想:礼乐制度促进了儒家学说和中国古代主流思想的形成。

(4)政治:对维持中国长时期政治结构的稳定发挥了重要作用。

西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

——王家范《中国历史通论》

名家论史

二 秦朝的政治制度

创制

“君主专制”和“中央集权”

(1)君主专制:一种决策方式,其特征是个人专断独裁,强调君主个人权力的至高无上,集国家最高权力于一身。

(2)中央集权:一种政权组织形式。全国的政治、经济和军事等权力集中于中央,地方受命于中央。

比较辨析

阅读教材,依托关键词,绘制一幅秦朝的中枢机构示意图。

关键词:

中央 地方 皇帝制度 三公九卿制 郡县制 廷议制度 文书制度

基础落实

廷议制度

三公九

卿制

郡县制

文书制度

廷议制度

廷议又称朝议、集议,是中国古代中央决策体制的重要方式。当国家遇到重大事务时,皇帝或皇帝责成中枢首脑召集相关官员进行讨论,讨论结果由皇帝最后裁断,即所谓“兼听独断”。一定程度上限制了皇权。

概念阐释

概念阐释

依据下图及所学,分析秦朝政治制度的特点及三公是如何参与决策?

问题思考

制度特点:

皇权核心,家国同治,

体现“家天下”的特点。

参政方式:“廷议”

有利于减少决策失误,但最后由皇帝

裁断。(兼听独断)

合作探究

材料一 秦朝开创了帝制时代,国家的“升级”是在这个时候完成的。

——张帆《中国古代历史的分期与特征》

(1)依据材料一并结合所学,请以图示的形式,说明秦朝是如何实

现了“国家的升级”?

视角2:历史解释——分析秦朝政治制度的特点

合作探究

材料二 一是在国家制度中由地域关系取代了血缘关系,使早期的部族国家转化为疆域国家;二是国家管理人员由职业官员取代了世袭领主,使得贵族政治转化为官僚政治。

——张岂之《中国历史十五讲》

(2)依据材料二并结合所学,说明秦朝在全国推行郡县制的意义?

视角2:历史解释——分析秦朝政治制度的特点

作用/意义:维护统一,加强中央集权;官僚政治取代贵族政治的标志。

从社会转型的角度比较分封制与郡县制

知识拓展

比较项 西周分封制 秦朝郡县制

封国

血缘

分权

贵族

世袭

血缘

终身

封邑

间接管理

分裂割据

从重血缘到重地缘

从分权到集权

从贵族政治到官僚政治

郡县

地缘

集权

官僚

任命

才能

任期

俸禄

垂直管理

巩固统一

地方单位

地方基础

行政特点

官员身份

产生方式

选官标准

任职时间

经济来源

管理方式

历史影响

延伸阅读

大一统的政治基础是“要在中央”的中央集权,必须处理好中央与地方的关系,……处理中央与地方的关系主要表现在三个方面:

第一,妥善划分地方行政层级,有效分配中央与地方的权力,并对地方官员权力实施监督。

第二,处理好郡县与分封的关系。

第三,中央权威、政令畅通是必备条件。

——卜宪群《我国历史上的“大一统”思想与国家治理》

处理好郡县与分封的关系。

妥善划分地方行政层级,有效分配中央与地方的权力,并对地方官员权力实施监督。

中央权威、政令畅通是必备条件。

处理中央与地方关系的三个方面

地方实行郡县制,郡县长官由中央任命

中央实行三公九卿制

秦朝的制度与措施

皇帝制度

颁布法律

实行文书管理

国家治理

殷周之变:主要在于王位继承制度和地方管理制度的变化;其社会性质均属于奴隶社会,具有很大的延续性,是中国政治文明的源头。

周秦之变:政治上从贵族政治到官僚政治,从分权走向集权,从血缘政治到地缘政治;背后的根本性变化还在于经济基础的演变,从奴隶社会向封建社会演进。

课堂小结

从殷周之变到周秦之变看中国古代政治

一个国家选择什么样的治理体系,是由这个国家的历史传承、文化传统、经济社会发展水平决定的,是由这个国家的人民决定的。

第1课

第2课时

两汉至明清时期政治制度的演变

主题线索

目 录

01 皇权与相权

两汉至明清中央官制的演变

02 中央与地方

两汉至明清地方政治制度的演变

名家论史

我想中国历史上有意义的革命只有三回:第一回是周朝的革命,打破黄帝、尧舜以来部落政治的局面;第二回是汉朝的革命,打破三代以来贵族政治的局面。

——梁启超

一 皇权与相权

两汉至明清中央官制的演变

根据课本内容,说一说从两汉到明清中央政治制度的主要变化。

基础落实

秦:三公九卿制 西汉:(汉武帝) “中外朝”制 东汉:尚书台确立为新的行政中枢 隋唐:三省六部制

宋:二府三司制 元:中书省 明:废丞相,设内阁 清:(雍正)军机处

三省六部制的演变

图解历史

东汉政论家仲长统总结的三公权力被削弱的原因是什么?

问题思考

形成尚书台

成为行政中枢

东汉

进入中朝

地位渐高

西汉

九卿少府属官

地位低下

秦

尚书一职的历史演变

光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命,矫枉过直,政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。

——《后汉书·仲长统列传》

提示 西汉后期,皇权衰弱,外戚宦官干政,最终导致西汉灭亡;东汉光武帝刘秀时期,设立尚书台,使之成为新的正式的行政中枢,拥有决策权,三公权力受到削弱。

据材料,概括汉、魏晋、唐三个时期中枢机构的演变。并概括历代封建王朝不断调控中枢权力的基本策略。

提示 演变:汉武帝设内朝以夺相权,魏晋时期出现了三省,唐代三省长官正式成为宰相。

基本策略:分散权力;权力制衡。

合作探究

材料 (汉)武帝重用内朝尚书,夺宰相权。下逮(南朝时)宋、齐,尚书、中书、侍中三者皆为辅臣。唐代中央最高机关,依然是魏、晋以来的尚书、中书、门下三省。但他们现在已是正式的宰相,而非帝王之私属。古代的宰相权,现在是析而为三。 ——摘编自钱穆《国史大纲》

视角1:历史解释——汉至唐中枢机构的演变

皇权

臣权

太

后

外

戚

宦

官

宗

室

临

朝

专

权

乱

政

干

政

在民主社会,政府权力来自人民授权;在封建社会,理论起点为君权神授。臣权是皇权的延伸和附属物。靠近皇帝的太后、外戚、宦官、宗室不管如何权势熏天,都是皇权至上的孳生物。

皇权的派生

1.皇权不断强化,相权不断削弱

2.内朝官向外朝官转化。

3.宰相职位的设置由实位转向虚位。

4.宰相权力不断分化,从个人开府到组织机构化。

中国古代中央官制演变趋势

知识拓展

历史上的中央与地方关系就像钟摆一样,一时摆向这边,一时摆向那边。……中央与地方的关系,两千年来一直都在变化,都在不断地调整。

——周振鹤《历史上中央与地方的关系就像钟摆一样》

名家论史

二 中央与地方

两汉至明清地方政治制度的演变

结合课本知识,你能指出以下朝代广州的行政归属吗?

汉

唐

宋

元

明

清

南海郡-番禺县

岭南道-广州府

广南东路-广州府

江西行省-广州路

广东布政使司(省)-广州府

两广总督辖区-广东省-广州府

中国古代中央集权政治制度分期

萌芽于战国,确立于秦朝,

巩固于西汉,完善于隋唐,

发展于宋元,强化于明清。

思维点拨

宋代地方行政制度

从权力的分配来讲,宋代地方行政制度可以称为二级半或虚三级制;但是单纯从区划来看,路仍是州级政区以上实际存在的一级区划,因此从行政区划体系来看,宋代可归类为三级制。

误区警示

元代行省图

唐代十道图

唐代的道和元代行省的划界体现出怎样的特点?能找到共同点吗?

山川形便

因俗而治

犬牙相错

因俗而治

如何理解从秦朝到清朝地方行政制度“无根本性质的变动”?

提示 从秦朝到清朝地方行政制度演变都以加强中央集权为根本目的,其外在形式会有所变化,但是根本性质不变。

合作探究

材料 这种因时而异的变化只是为了更好地发挥这一集权的功能罢了。因此尽管从表面上看,历代行政区划分和地方政府废置纷繁,分合靡定,但无非皆就前代之制沿革损益,而无根本性质的变动。

——周振鹤《中国地方行政制度史》

视角2:历史解释——秦朝到清朝地方行政制度的演变

认识中央集权制度的积极意义和消极影响

(1)积极意义

①政治上:有利于多民族统一国家的建立、巩固和发展,有利于维护祖国统一与领土完整、创造和平稳定的社会环境和抵御外来侵略。

②经济上:能有效地组织人力、物力和财力从事大规模的生产活动和经济建设,有利于社会经济发展。

③民族关系上:在统一的环境下,有利于各民族的交融,防止分裂割据,有利于各地区的经济文化交流、发展和提高,使我国人民创造了领先于世界的古代文明。

知识拓展

(2)消极影响

①经济上:封建社会末期,束缚社会生产力的发展,阻碍了资本主义萌芽的发展。

②政治上:空前强化的专制统治使人民毫无政治地位和人身自由;皇权专制极易形成暴政和腐败现象,是阻碍历史发展的因素之一。

课堂小结

中国古代政治制度的发展趋势

皇权不断加强,相权不断削弱,直到废除;

中央集权不断加强,地方权力不断削弱

课后探究

在中国的封建时代,任何朝代的政权都概莫能外地属于封建地主阶级专政。作为地主阶级统治集团的政治代表——皇帝,并不能随心所欲、为所欲为。如宋太祖就“知为君之难”,常对左右感叹:“尔谓帝王可容易行事耶!”就连宋神宗也曾发出过不能自由行一事的叹息。中国封建社会历代王朝发展、演变过程中,统治集团逐渐制定、完善了一整套对皇太子、皇帝进行约束、培养的制度,以及对皇权进行限制的具体措施。

——《简论中国封建统治集团对皇帝的培养与约束》

宰相制度

祖宗之法

“天人感应”

廷议制度

……

中国古代社会是否有制约君权的因素?

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理