天津市南开区天津中学2024-2025学年高一下学期3月月考语文试题(PDF版,含答案)

文档属性

| 名称 | 天津市南开区天津中学2024-2025学年高一下学期3月月考语文试题(PDF版,含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 467.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-25 21:55:58 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025 学年第二学期天津中学高一年级第一次阶段性检测

语文

考试时间:120 分钟:试卷总分:120 分

题号 一 二 三 四 五 六 七 总分

得分

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息;2.请将答案正确填写在答题卡上

第Ⅰ卷(选择题共 30 分)

一、语言文字运用

阅读下面的文字,完成下面小题。

传统节日牢牢根植于中华民族的精神家园与文化情怀之中,在增强民族凝聚力和国家认同、维护社会

和谐稳定、增强国家的软实力、提升国家竞争力等方面发挥着重要的作用。传统节日蕴含着注重血缘、敬

天爱人、崇尚团圆、以和为贵和礼尚往来等特质,与我们这个时代的精神气质________。传统节日的产生

体现了中华民族对自然的认识和尊重,蕴含着________的历史与人文情怀,拥有丰富的文化内涵和精神核心。

在漫长的历史长河中,历代的文人雅士、诗人墨客,为一个个节日谱写了许多千古名篇,这些诗文________,

被广为传颂,使中国的传统节日渗透出深厚的文化底蕴,精彩浪漫。中国的节日有很强的内聚力和广泛的

包容性,一到过节,举国同庆,这与我们民族源远流长的悠久历史一脉相承,是一份宝贵的精神文化遗产。

这些节日在历史发展中承载了丰富的文化内涵。节日文化是中华民族的生活文化精粹的集中展示,传统节

日是中国极其多样的习俗的代表,凝聚着中华文明的思想精华。中国是礼仪之邦,仪式表达着中国人对事

物重要性、价值性的认同,( ),而仪式本身又是让人参与进来的重要方式。仪式让传统节日变得庄重,

富有意义,为生活增添了趣味和价值。通过举办仪式,人们可以________到人生的美好、自然的瑰丽、人

性的善良,感受到对生命的虔诚和更高层次的精神享受。仪式感让节日成为节日,能促使人们内心对于节

日的尊重。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.一应俱全 厚重 出类拔萃 领悟

B.一脉相承 厚重 脍炙人口 领略

C.一应俱全 浓厚 出类拔萃 领悟

D.一脉相承 浓厚 脍炙人口 领略

2.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.没有仪式感的节日难以让人们对节日产生心理上的认同和依从

B.难以让人们对节日产生心理上的认同和依从的是没有仪式感的节日

C.最难以让人们对节日产生心理上的认同和依从的是没有仪式感的节日

D.最难以让人们对节日产生心理上的认同和依从的是节日没有仪式感

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.仪式感让节日成了节日,能唤发人们内心对于节日的尊重。

B.仪式感让节日成为节日,能唤醒人们内心对于节日的敬畏。

C.仪式感让节日成为节日,能唤醒人们内心对于节日的尊重。

D.仪式感让节日成了节日,能激发人们内心对于节日的兴趣。

二、基础知识

4.下列各组句子中,加点词的解释全对的一项是( )

A.子路率尔(急遽而不加考虑的样子) 而对曰夫子哂(讥讽)之

B.且知方(合乎礼义的行事准则)也 非曰能(能力)之

C.如其礼乐,以俟(等待)君子 吾与(赞同)点也

D.舍瑟而作(作诗) 由也为(治理)之

5.下列各组语句中加点词的意义和用法,相同的一项是( )

A.①六国破灭,非兵不利②起视四境,而秦兵又至矣

B.①或曰:六国互丧,率赂秦耶?②当与秦相较,或未易量

C.①诸侯之所大患,固不在战矣②至于颠覆,理固宜然

D.①诸侯之所亡,与战败而亡者②是故燕虽小国而后亡

6.对下列句中“以”字的意义,归类正确的一项是( )

①秦以攻取之外②以有尺寸之地③举以予人④以地事秦⑤日削月割,以趋于亡

A.①②④/③⑤ B.①/②③/④⑤

C.①/②④/③⑤ D.①④/②⑤/③

7.下列各句中加点词语的活用情况相同的一项是( )

A.①族秦者秦也 ②六王毕,四海一

B.①朝歌夜弦 ②后人哀之而不鉴之

C.①燕赵之收藏 ②可怜焦土

D.①辇来于秦 ②骊山北构而西折

8.下列关于文化常识的表述,正确的 项是( )

A.“千乘之国”,有一千辆兵车的诸侯国,在春秋后期,千乘之国是大型国家。一辆兵车,配甲士三人,步

卒七十二人。

B.《庖丁解牛》选自《庄子》,《庄子》是庄周和他的门人以及后学者的著作,是道家学派的重要作品,又称

《道德经》。

C.《左传》是中国第一部叙事详细的编年体史书,《左传》善于描写战争和论述外交辞令,叙事条理清楚。

D.古代男子在十五岁行加冠礼,表示成年。

二、阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

逢年过节,年轻人似乎越来越不愿意走亲戚了,这种现象被概括为一个略显刺耳的名词——“断亲”。

“断亲”的对象不仅包括家族中的旁系长辈,很大一部分也指向年龄、辈分相仿的堂(表)兄弟姐妹。从

儒家五伦的视角看,这一意义上的“断亲”反映出当代社会中各种伦理角色关系的升降变化。.

儒家重视人伦,夫妇、父子、君臣、兄弟、朋友构成了五种最为重要的人伦关系,是为五伦。在儒家

五伦中,朋友一伦最为特殊,表现为关系的平等性、选择性和开放性。传统五伦中的其他四伦(君臣、父子、

夫妇、兄弟)都具有上下尊卑之分,唯独朋友一伦建立在平等关系之上,因志同道合而交往,体现自主选择,

具有双向对等的互动意义。在古代,朋友一伦往往被视为五伦之末,甚至其进入五伦的合理性也被质疑。

自晚明以来,随着商品经济的繁荣和自由讲学之风的兴盛,友伦在儒家五伦中的地位显著提升。明人顾大

韶认为,朋友一伦“以心相属”,应置于五伦之首。晚清以来,学者反思儒学传统之弊病,对君臣、父子乃

至夫妇之伦批评甚力,唯独对友伦称赞有加。谭嗣同认为,唯有友伦建立在朋友间自由、平等人格之基础上,

主张建立“朋友一伦论”,以友伦为核心重建伦理秩序。

现代社会中朋友一伦的重要性愈发凸显,其平等性、选择性、开放性特质,主导了人际关系构建的基

本模式。传统五伦之中,朋友之伦与兄弟之伦有颇多近似之处,所谓好友如兄弟,而在“断亲”现象中,

我们又看到了一种“兄弟友伦化”的趋势,即以朋友的标准来重新衡量、定义、选择同龄同辈的堂(表)

兄弟姐妹关系。在同辈关系中,当今的年轻人更倾向于自主选择价值取向相似的同伴,而非单纯依赖血缘

关系的绑定。

需要注意的是,“兄弟友伦化”并不意味着否定血缘关系在同辈交往中的意义,也绝非对兄弟姐妹关系

的排斥,而是说它不再是一种决定性、优先性的原则。不少有“断亲”经历的年轻人也会提到,他们并非

排斥血缘关系,兄弟一伦依然享有天然的人际交往优先性,只不过它不再是唯一的考虑因素,而是被放置

在生活经历,教育背景、价值观念等因素的综合考量之中来取舍。由此可见,从儒家五伦的视角看,同辈

亲属之间的所谓“断帝”,实质上意味着兄弟一伦的友伦化,它既是现代社会的发展趋势,也体现了儒学发

展的内在走——

(摘编自顾家宁《传统:断裂抑或重称……年轻人“断来”的背后》)

材料二:

如果从社会交换理论的视角看待“断条”,出于理性选择与交换的目的,个体断掉的是那些非主观选择

的、一年都未必能见一次面的仅有血缘关系的亲戚;亲近的是在经济与情感上都能带来慰藉的家人。在这

样良性的杂属关系维系中,双方都能得到经济属性与情感属性的“报酬”。

根据经典的现代化理论,随着传统社会与现代社会的相互兼容,家族主义必然会产生个体化转向。中

国传统社会盛行家族主义,家族是抵抗自然风险的基础,家庭是中国人的中心价值,也是世代延续的形式,

当个人利益与家庭利益发生冲突时,通常以家庭利益为重。当代社会的家庭则多是个人利益的相互协调,

个体不再追求统一的大家族利益,而是组建自己的小家庭“过自己的生活”。如同阎云翔在《中国社会的个

体化》中所指出的那样:“去传统化、脱嵌、通过书写自己的人生来创造属于自己的生活,以及无法抗拒的

更加独立和个人主义的压力,也同样发生在中国的个体身上。”这是“社会→个体”指向的个体化描述。

当然,个体化的转向并不意味着完全去传统化,家庭传统亲情观念中温暖人心的思念、寄托与回望仍

旧牵扯着每一个家庭成员的内心,个体也正是在理性选择与感性选择的充盈之下,才显得更为丰满,“家庭

→个体”指向之间,在社会个体化与家庭亲情观念的双重作用下,活在自由与决定交织中的我们,才显得

更有张力。

在家庭内部可以发现,亲人间会经常互动,家庭与亲属关系随着时代的发展而不断发展,虽然二者相

互影响但由于亲属关系有一定的滞后性,当家庭互动发展到一定程度时,亲属关系可能还是以之前习惯的

方式继续存在。这也在一定程度上解释了为何部分年轻人选择“断亲”,但年长一代始终难以接受亲属关系

的疏离,因为亲属关系的能动性在他们那里并没有得以转换。

从“个体→社会”的指向来看,“断亲”的背后存在着青年对亲友关系、职场关系、师生关系等社会关

系网络的结构性重塑。重塑的背后,是通过距离来表现并且通过距离去观测,人们在记认亲属时不再遵照

同一体系,而是根据利益、亲密关系等来确定远近。亲属关系并非不再重要,而是变成一个可供选择的体系。

“断亲”体现了个体的理性选择与传统亲情观念的拉扯,但如果把视角拉远,社会关系网络维系的背后,

更是个体性与我们所处的文化环境之间的博弈。人不仅是一切社交关系的总和,也是恩情与亏欠的乘积。

在现代社会中,人们终究会找到新的亲情存在的形式与社交关系。而最舒服的相处状态永远是每个人的生

活方式与追求。

(摘编自陈友华等《“断亲”:概念、问题及思考》)

9.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.年轻人与同龄同辈的亲戚“断亲”,转而与朋友交往,这是现代社会的趋势,也是儒家五伦的创新性发展。

B.在现代社会中,教育背景、价值取向等因素正在逐渐取代血缘关系,成为年轻人选择同伴的主要考量因素。

C.年轻人虽断掉了一些有血缘关系的亲戚,但仍会维系在经济与情感上给双方都能带来慰藉的良性亲属关系。

D.年轻人之所以选择“断亲”,是因为这些亲戚不是他们主动选择的,一年到头都难见一面,缺乏情感基础。

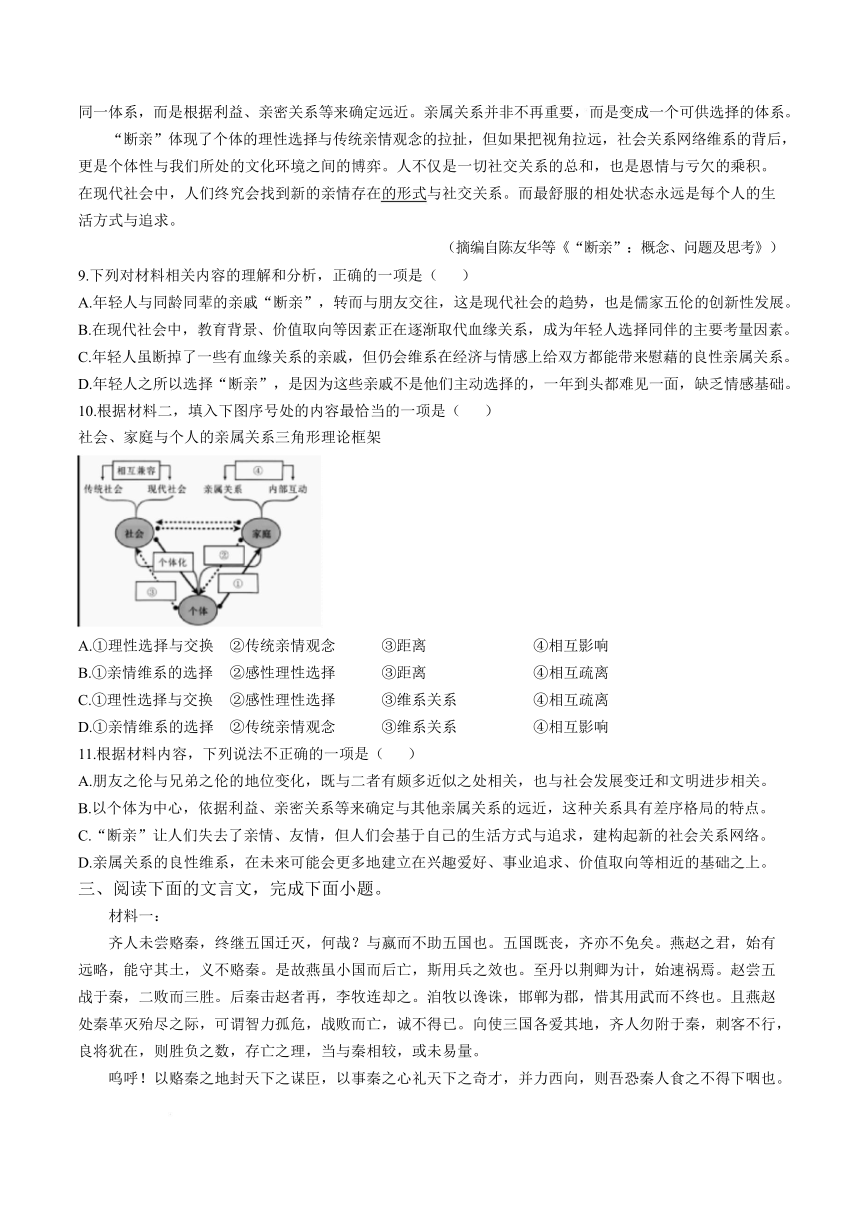

10.根据材料二,填入下图序号处的内容最恰当的一项是( )

社会、家庭与个人的亲属关系三角形理论框架

A.①理性选择与交换 ②传统亲情观念 ③距离 ④相互影响

B.①亲情维系的选择 ②感性理性选择 ③距离 ④相互疏离

C.①理性选择与交换 ②感性理性选择 ③维系关系 ④相互疏离

D.①亲情维系的选择 ②传统亲情观念 ③维系关系 ④相互影响

11.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.朋友之伦与兄弟之伦的地位变化,既与二者有颇多近似之处相关,也与社会发展变迁和文明进步相关。

B.以个体为中心,依据利益、亲密关系等来确定与其他亲属关系的远近,这种关系具有差序格局的特点。

C.“断亲”让人们失去了亲情、友情,但人们会基于自己的生活方式与追求,建构起新的社会关系网络。

D.亲属关系的良性维系,在未来可能会更多地建立在兴趣爱好、事业追求、价值取向等相近的基础之上。

三、阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。燕赵之君,始有

远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。至丹以荆卿为计,始速祸焉。赵尝五

战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,李牧连却之。洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。且燕赵

处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,

良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

呜呼!以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。

悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。为国者无使为积威之所劫哉!

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。①苟以天下之大,下而从六国破亡之

故事,是又在六国下矣。

——《六国论》苏洵

材料二:

尝读六国世家,窃怪天下之诸侯,以五倍之地,十倍之众,发愤西向,以攻山西千里之秦,而不免于

死亡,常为之深思远虑,以为必有可以自安之计,盖未尝不咎其当时之士虑患之疏,而见利之浅,且不知

天下之势也。

夫秦之所以与诸侯争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之郊。诸侯之所与秦争天下者,不

在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之野。秦之有韩、魏,譬如人之有腹心之疾也。②韩、魏塞秦之冲,而

蔽山东之诸侯,故夫天下之所重者,莫如韩、魏也。昔者范雎用于秦而收韩,商鞅用于秦而收魏;昭王未

得韩、魏之心,而出兵以攻齐之刚寿,而范雎以为忧。然则秦之所忌者可以见矣。……

夫韩、魏不能独当秦,而天下之诸侯,藉之以蔽其西,故莫如厚韩亲魏以摈秦。秦人不敢逾韩、魏以

窥齐、楚、燕、赵之国,而齐、楚、燕、赵之国因得以自完于其间矣。以四无事之国,佐当寇之韩、魏,

使韩、魏无东顾之忧,而为天下出身以当秦兵。以二国委秦而四国休息于内以阴助其急若此可以应夫无穷

彼秦者将何为哉不知出此而乃贪疆场尺寸之利,背盟败约,以自相屠灭,秦兵未出,而天下诸侯已自困矣。

至使秦人得乘其隙以取其国,可不悲哉!

——《六国论》苏辙

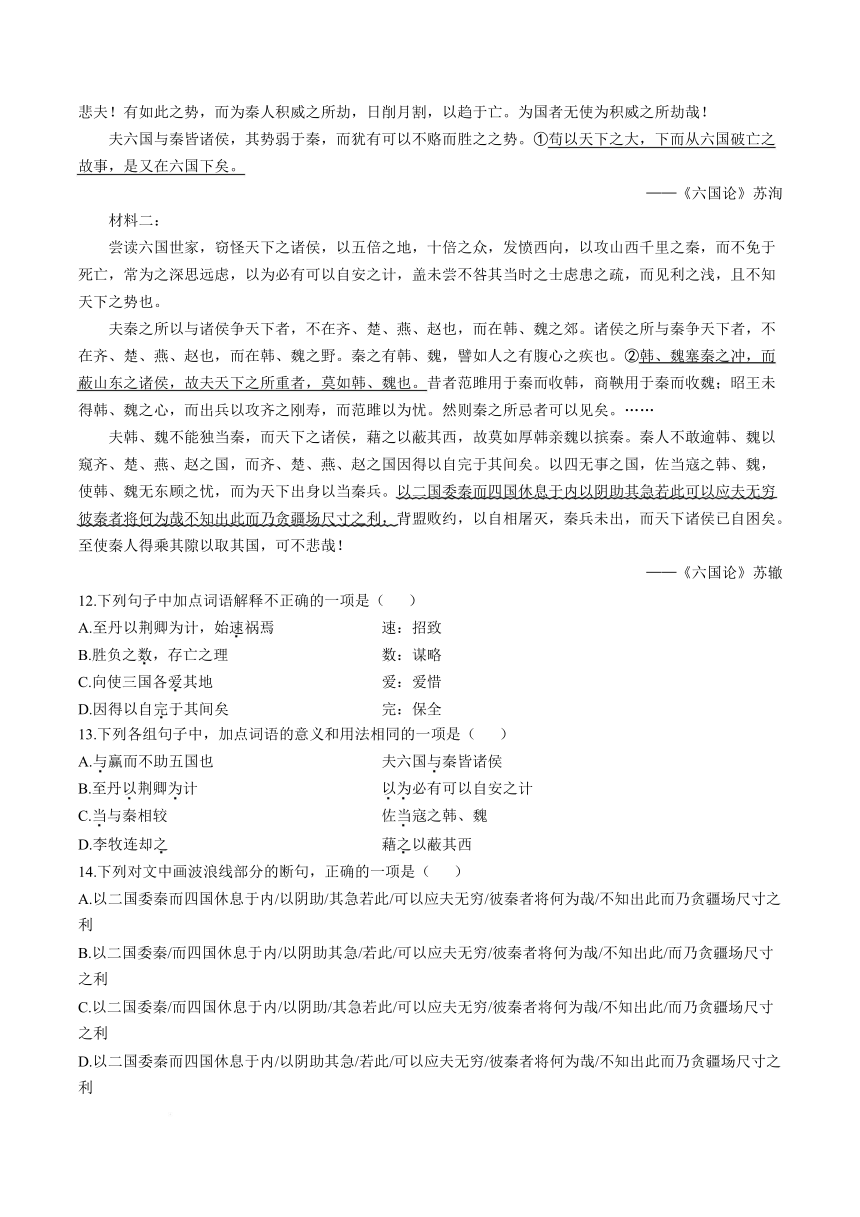

12.下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )

A.至丹以荆卿为计,始速祸焉 速:招致

B.胜负之数,存亡之理 数:谋略

C.向使三国各爱其地 爱:爱惜

D.因得以自完于其间矣 完:保全

13.下列各组句子中,加点词语的意义和用法相同的一项是( )

A.与赢而不助五国也 夫六国与秦皆诸侯

B.至丹以荆卿为计 以为必有可以自安之计

C.当与秦相较 佐当寇之韩、魏

D.李牧连却之 藉之以蔽其西

14.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.以二国委秦而四国休息于内/以阴助/其急若此/可以应夫无穷/彼秦者将何为哉/不知出此而乃贪疆场尺寸之

利

B.以二国委秦/而四国休息于内/以阴助其急/若此/可以应夫无穷/彼秦者将何为哉/不知出此/而乃贪疆场尺寸

之利

C.以二国委秦/而四国休息于内/以阴助/其急若此/可以应夫无穷/彼秦者将何为哉/不知出此/而乃贪疆场尺寸

之利

D.以二国委秦而四国休息于内/以阴助其急/若此/可以应夫无穷/彼秦者将何为哉/不知出此而乃贪疆场尺寸之

利

15.下列各句对文章内容的分析阐述,不正确的一项是( )

A.材料一以“齐、燕、赵”三国灭亡的进程,具体论证了“不赂者以赂者丧”的道理。如燕国起初全力反

抗秦国侵略,但后来由于派遣刺客,杀了良将李牧,于是终至灭亡。

B.为了增强文章的说服力,苏洵的《六国论》当中还运用了多种方法,如“今日、明日”等,夸张地描述了

割地赂秦的频繁,表现了秦国的贪婪。

C.材料二以“读六国世家”,一笔总括,拈出一个“怪”字,问题由此提起,铺陈六国人多地广,以优势攻

秦,反被秦所灭,气势充沛,跌宕有力。

D.材料二中“秦之有韩、魏,譬如人之有腹心之疾也”,借用一个生动贴切的比喻,强调韩、魏举足轻重的

作用。

第Ⅱ卷(非选择题共 90 分)

16.把画横线的句子译成现代汉语。

①苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。(2分)

②韩、魏塞秦之冲,而蔽山东之诸侯,故夫天下之所重者,莫如韩、魏也。(4分)

17阅读下面的唐诗,完成小题。

江楼晚望

杜牧

湖山翠欲结蒙笼①,汗漫②谁游夕照中。

初语燕雏知社日,习飞鹰隼识秋风。

波摇珠树③千寻拔,山凿金陵万仞空。

不欲登楼更怀古,斜阳江上正飞鸿。

【注】①蒙笼:草木茂盛。②汗漫:广远无涯。③珠树:神话传说中的仙树。

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.第一句写湖光山色,青翠欲滴,山上葱茏,草木与水中倒影成一个整体。

B.颔联写燕知社日、鹰识秋风,意在表明人生在世,应知出仕和隐退之道。

C.第五句写江水的波涛拍打着金陵古城墙,金陵城上的古树已有千寻之高。

D.第六句化用秦始皇凿山断金陵王气的典故,意在表明金陵险要不复存在。

(2)诗的标题是“江楼晚望”,尾联又说“不欲登楼”,二者之间是否矛盾?请简要分析。(4分)

18.补写下列语句空缺的部分。(9分)

(1)摄乎大国之间,加之以师旅,_________。(《侍坐》)

(2)蜂房水涡,_________。(《阿房宫赋》)

(3)日削月割,以趋于亡。_________。(《六国论》)

(4)《论话·先进》中的曾皙在谈自己的志向时,描绘了一幅美好的图景:暮春时节,穿着春服,五六个

成人,六七个童子,“_________,_________”,唱着歌回去。

(5)苏洵《六国论》认为,齐国采用“_________”的错误策略,五国灭亡后,“_________”。

(6)杜牧在《阿房宫赋》中用夸张的手法写阿房宫梁柱上光彩耀目的钉头比粮仓里的米粒还要多的句子

是:_________,_________。

五、阅读下面的文章,完成下面小题。

一片苍茫

戴涛

白生要去茫县做知县,至恩师大学士多举府上辞行。待白生坐定,多举便让人端上一盘水果,问白生:

“可识得盘中为何物?”白生细细打量一番,说:“扶如梨,梨有皮,或黄或青,而此果似无皮,白如雪,

透如水,学生真不知何方仙果。”

多举抚掌大笑,说:“这亦是梨,名晶梨,产地即是茫县。”他拿起一只递给白生,白生接过梨来,小

心翼翼张开嘴,未等劲咬,只听得一声脆响,一股清香扑鼻,一股甘甜沁脾。

“好梨好梨。”白生情不自禁脱口叫道。多举说:“当今从皇亲国感到满朝文武非此梨不吃,茫县可真

是个好地方哟。”白生忙跪倒,学生一定不辜负恩师之厚望。

烟花三月,白生起程。一路春色诱人,白生无心恋景,很快便到了茫县。此时一班昙衙的官吏幕僚和

当地的乡绅名士己迎候多时,寒暄过后便请白生到鸿运楼洗尘。酒过三巡,店小二端上一碟水果,白生见

是苹果,随口问道:“咦,茫县不是盛产晶梨么?”小二却面露难色:“禀大人,小店什么新鲜果子都有,

就是未备晶梨。”白生说:“入其乡则随其俗,我偏就稀罕这遍地都是的土产。”

听得此言店小二却急了:“禀大人,这晶梨如今实在是想买也买不到了。”白生好生纳闷,便看坐在身

旁的县丞汪过,汪过立刻端起酒杯说:“我等还是一起敬白大人一杯吧。”众人也都纷纷应和着祝白大人平

步青云。白生于是糊里糊涂地举杯。待酒足饭饱,已是掌灯时分。

一觉醒来已是第二天早上,白生赶紧升堂。新官上任,自然要漂漂亮亮地审他几件案子,可白生在堂

上正襟危坐了一整天,不见一人来告,而且一连三天皆如此。第四天,白生实在觉得无聊,便喊了退堂,

然后换了便服一个人悄悄出了县衙,策马朝乡间跑去。茫县多丘陵,举目望去,层层叠叠的梯田此时一片

雪白,清气四溢,悦人眼目。待马跑近,但见一株株一人多高的梨树枝繁叶茂,盛开着朵朵娇嫩的小自花,

更有无数蜂蝶翩翩起舞,煞是好看。白生看得如痴如醉,连连喝道:“美景美景!”

这时,不知从哪儿跑出一男童,上前来捉蜜蜂。捉到后便立刻将蜜蜂撕成两段,随即放到嘴边贪婪地

吮着。

白生问:“你吃什么?”男童答:“蜂蜜。”

白生说:“可这小生灵却被你无端弄死了。”男童说:“我饿。”

白生大怒:“饿,你回家吃饭呀!男童说:“家里没有饭。”

白生这才注意到眼前的男童竟是如此瘦弱。 白生随着男童到了他家。几排东歪西倒的茅

屋,其中一间,推门进去,白生一惊,四壁空

空,只有土炕上躺着一个须发皆白的老头。白生问男童:“这是你爷爷吗?”

男童答:“这就是我爹。”白生又是一惊。

从男童家出来,白生又踏进另一间茅屋……当白生离开村寨,心沉得如同铅坠,抬头西望,残阳如血,

遍地的梨花也是般红殷红的。

你说每户上交一筐梨给朝廷也算不得什么,可你知道么,这晶梨多么刁钻古怪,三亩地一粒粮食没种,

全种了梨树,也只能收得这一筐好梨。

你问我这日子是怎么过的,挑剩的孬梨到外边换得半年的杂粮已是大幸,余下的日子就靠要饭了。

回到县衙,白生将县丞汪过叫到书房,阴沉着脸问道:“汪大人,你可知道百姓为梨遭的罪?”汪过说:

“知道。”白生说:“就没办法么?”汪过说:“有,白大人,您把梨伺候好喽,早点儿像您的前任那样离开

茫县,此外别无他法。”

白生沉默无语。

时光荏苒,转眼已是金秋十月,晶梨收获的季节。今年的梨格外好,个儿大肉嫩透着水灵。衙门上下

忙得不亦乐乎,总算把梨收齐了,一个不落全装了船。按惯例,该由县丞押运进京,临行前白生突然对汪

过说:“这趟不劳你的驾了,我亲自走一趟。”汪过淡然一笑,自当相让。

一月有余,运梨船终于回归。不出汪过所料,白生果然没有回来。又过了数天,来了个新知县。汪过

旁敲侧击地打听白大人,谁料竟惊出一身冷汗:原来白生送到朝廷的梨不知何故竟然又酸又硬,于是白生

被打入大牢。

腊月二十八,官文传来,茫县砍去所有梨树,永不得再种。百姓闻听此讯,雀跃欢呼,奔走相告,个

个操起砍刀奔向自家梨园。进了梨园人人大惊,寒冬时节本已干枯的梨树枝头竟然挂满了朵朵白花……

是夜,天地一片苍茫。

19.下列对这篇小说的赏析,不恰当的一项是( )(2分)

A.茫县官吏乡绅为白生接风洗尘一节写了店中无梨的境况和县丞汪过的遮掩,作者用这一连串令人感到蹊

跷的事构成悬念,激发读者的阅读兴趣。

B.“进了梨园人人大惊,寒冬时节本已干枯的梨树枝头竟然挂满了朵朵白花……”的细节描写,虽然看似违

背生活逻辑,但以满树的白花为白生被斩寄托哀思,表现出了白生义举的感天动地。

C.作品以“晶梨”为线索,讲述了诸如新官上任无案审、茫县百姓无粮度日、县官送梨有去无回、上贡梨树

永不再种等多个故事,而正是这一个个出人意料的故事,使全篇情节曲折有致,引人入胜。

D.作品将白生置于一个特定的环境中,上有贪婪的皇帝、下有狡诈的地方官吏,处境之艰难

决定了主人公反抗态度之坚决。

20.小说的线索是什么?请你围绕这一线索概括故事的主要情节。(4分)

21.联系全文简要分析白生这一人物形象。(4分)

22.画线的景物描写在文中有何作用?(3分)

六、阅读下面的文字,完成下面小题。

艺术逻辑与生活逻辑的冲突在小说中司空见惯。如《水浒传》中宋江经常大方施惠,所用钱从何而来?

解释为种地所得或衙门受贿都不合理。再如《西游记》中孙悟空大闹天宫时战无不胜,与最强的二郎神也

能战成平手,取经路上却经常败于妖怪之手。那么,这些违背生活逻辑的情节①________?

从阅读心理角度而言,大部分小说情节是符合生活逻辑的,读者进入艺术文本后往往会产生一种心理

惯性:小说所写的内容是符合生活情理的。但作者的创作有时很难圆满自洽,面临诸多矛盾,只能从艺术

逻辑角度考量。比如,《红楼梦》第三回“贾雨村夤缘复旧职,林黛玉抛父进京都”中隐含着一个细节,

②_________,从封建礼制看,这显然违背生活逻辑。然而,从曹雪芹的艺术构思看,贾宝玉被看作宁、荣

二府共同的希望,他居于家族中心位置,住在荣府正房也就合乎艺术逻辑。

23.请在文中画横线①②处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过

15个字。(3分)

24.请根据语段内容和参考样例,补充完整下面的三段论。(2分)

知识链接:“三段论”推导参考样例

大前提:所有的虚词都是词

小前提:所有的语气词都是虚词

结论:所有的语气词都是词

大前提:________________________________________________________________________________

小前提:________________________________________________________________________________

结论:贾宝玉居荣府正房符合艺术逻辑。

七、作文

25.阅读下面的材料,根据要求写作。(50分)

“以己度人”指拿自己的心思来衡量或揣度别人。“以人度己”指用别人的心思来衡量或揣度自己。

有人认为“以己度人”者片面狭隘,不如“以人度己”者清醒客观。

有人认为“以己度人”者富有同理心,而“以人度己”者则身心受限。

有人认为应追求二者的平衡。

……

对于“以己度人”与“以人度己”,你有怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于 700

字。

24-25-2 天津中学高一年级第一次阶段性检测

语文参考答案及评分标准

选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 B A C C C D D C C A C B D B A

16.(1)如果凭着一统天下的大国,却自取下策反而重蹈六国灭亡的覆辙,这就又在六国之下了!

(2)韩、魏两国阻碍了秦国出入的要道,却掩护着崤山东边的所有国家,所以全天下特别看重的地区,再

也没有比得上韩、魏两国了。

17.(1)D(2)不矛盾。 ①诗人日晚登楼,极目所见,湖山苍翠一色,因

无人同游而顿生孤独之感。

②金陵城高万仞,然而却一片空寂,诗人感慨人事代谢,昔日繁盛不再。

③尾联“不欲登楼”,正话反说,本不想登楼怀古,怕引起伤感之情。然而

眼前所见之景,夕阳一落而不见,

飞鸿一去而不返,自然引发了无限悲愁。

18.(1)因之以饥馑 (2)矗不知其几千万落(3)为国者无使为积威之所劫哉

(4)浴乎沂 风乎舞雩(5)与赢而不助五国(也) 齐亦不免矣(6)钉头磷磷 多于在庾之粟粒

19.D

20.作品以“晶梨”为线索,讲述了白生辞别恩师认识晶梨、洗尘时无晶梨可吃、微服出巡知道百姓种品梨

而无粮可吃;县官送梨有去无回、上贡梨树永不再种等情节。

21.①有情有义。白生临行前拜见多举,示其不敢忘恩。②胸怀志向。白生到任第二天即投入问案,并微服

私访,示其想要有所作为。③关爱百姓。白生挨家挨户走访民情,示其能够体恤下情,可见其对百姓的一

颗爱心。④足智多谋。白生能用自己的方式使百姓摆脱“梨灾”,可见其处事有智谋。⑤舍生取义。白生为

了百姓的利益敢于冒犯龙颜、蹈死不顾,可见其有舍生取义的大勇。

22.这段景物描写,一方面表现出梨树繁茂、梨花娇艳,用“雪白雪白”的梨林美景反衬出后文百姓“血红

血红”的悲苦生活,另一方面用蜂蝶起舞引出下文男童捉蜂吮蜜的情状,推动情节发展。

23.①从艺术逻辑的角度如何解释呢②贾宝玉不是家族长房却居住在正房

24.大前提:家族中心人物居正房符合艺术逻辑

小前提:贾宝玉是家族中心人物

25.略

语文

考试时间:120 分钟:试卷总分:120 分

题号 一 二 三 四 五 六 七 总分

得分

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息;2.请将答案正确填写在答题卡上

第Ⅰ卷(选择题共 30 分)

一、语言文字运用

阅读下面的文字,完成下面小题。

传统节日牢牢根植于中华民族的精神家园与文化情怀之中,在增强民族凝聚力和国家认同、维护社会

和谐稳定、增强国家的软实力、提升国家竞争力等方面发挥着重要的作用。传统节日蕴含着注重血缘、敬

天爱人、崇尚团圆、以和为贵和礼尚往来等特质,与我们这个时代的精神气质________。传统节日的产生

体现了中华民族对自然的认识和尊重,蕴含着________的历史与人文情怀,拥有丰富的文化内涵和精神核心。

在漫长的历史长河中,历代的文人雅士、诗人墨客,为一个个节日谱写了许多千古名篇,这些诗文________,

被广为传颂,使中国的传统节日渗透出深厚的文化底蕴,精彩浪漫。中国的节日有很强的内聚力和广泛的

包容性,一到过节,举国同庆,这与我们民族源远流长的悠久历史一脉相承,是一份宝贵的精神文化遗产。

这些节日在历史发展中承载了丰富的文化内涵。节日文化是中华民族的生活文化精粹的集中展示,传统节

日是中国极其多样的习俗的代表,凝聚着中华文明的思想精华。中国是礼仪之邦,仪式表达着中国人对事

物重要性、价值性的认同,( ),而仪式本身又是让人参与进来的重要方式。仪式让传统节日变得庄重,

富有意义,为生活增添了趣味和价值。通过举办仪式,人们可以________到人生的美好、自然的瑰丽、人

性的善良,感受到对生命的虔诚和更高层次的精神享受。仪式感让节日成为节日,能促使人们内心对于节

日的尊重。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.一应俱全 厚重 出类拔萃 领悟

B.一脉相承 厚重 脍炙人口 领略

C.一应俱全 浓厚 出类拔萃 领悟

D.一脉相承 浓厚 脍炙人口 领略

2.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.没有仪式感的节日难以让人们对节日产生心理上的认同和依从

B.难以让人们对节日产生心理上的认同和依从的是没有仪式感的节日

C.最难以让人们对节日产生心理上的认同和依从的是没有仪式感的节日

D.最难以让人们对节日产生心理上的认同和依从的是节日没有仪式感

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.仪式感让节日成了节日,能唤发人们内心对于节日的尊重。

B.仪式感让节日成为节日,能唤醒人们内心对于节日的敬畏。

C.仪式感让节日成为节日,能唤醒人们内心对于节日的尊重。

D.仪式感让节日成了节日,能激发人们内心对于节日的兴趣。

二、基础知识

4.下列各组句子中,加点词的解释全对的一项是( )

A.子路率尔(急遽而不加考虑的样子) 而对曰夫子哂(讥讽)之

B.且知方(合乎礼义的行事准则)也 非曰能(能力)之

C.如其礼乐,以俟(等待)君子 吾与(赞同)点也

D.舍瑟而作(作诗) 由也为(治理)之

5.下列各组语句中加点词的意义和用法,相同的一项是( )

A.①六国破灭,非兵不利②起视四境,而秦兵又至矣

B.①或曰:六国互丧,率赂秦耶?②当与秦相较,或未易量

C.①诸侯之所大患,固不在战矣②至于颠覆,理固宜然

D.①诸侯之所亡,与战败而亡者②是故燕虽小国而后亡

6.对下列句中“以”字的意义,归类正确的一项是( )

①秦以攻取之外②以有尺寸之地③举以予人④以地事秦⑤日削月割,以趋于亡

A.①②④/③⑤ B.①/②③/④⑤

C.①/②④/③⑤ D.①④/②⑤/③

7.下列各句中加点词语的活用情况相同的一项是( )

A.①族秦者秦也 ②六王毕,四海一

B.①朝歌夜弦 ②后人哀之而不鉴之

C.①燕赵之收藏 ②可怜焦土

D.①辇来于秦 ②骊山北构而西折

8.下列关于文化常识的表述,正确的 项是( )

A.“千乘之国”,有一千辆兵车的诸侯国,在春秋后期,千乘之国是大型国家。一辆兵车,配甲士三人,步

卒七十二人。

B.《庖丁解牛》选自《庄子》,《庄子》是庄周和他的门人以及后学者的著作,是道家学派的重要作品,又称

《道德经》。

C.《左传》是中国第一部叙事详细的编年体史书,《左传》善于描写战争和论述外交辞令,叙事条理清楚。

D.古代男子在十五岁行加冠礼,表示成年。

二、阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

逢年过节,年轻人似乎越来越不愿意走亲戚了,这种现象被概括为一个略显刺耳的名词——“断亲”。

“断亲”的对象不仅包括家族中的旁系长辈,很大一部分也指向年龄、辈分相仿的堂(表)兄弟姐妹。从

儒家五伦的视角看,这一意义上的“断亲”反映出当代社会中各种伦理角色关系的升降变化。.

儒家重视人伦,夫妇、父子、君臣、兄弟、朋友构成了五种最为重要的人伦关系,是为五伦。在儒家

五伦中,朋友一伦最为特殊,表现为关系的平等性、选择性和开放性。传统五伦中的其他四伦(君臣、父子、

夫妇、兄弟)都具有上下尊卑之分,唯独朋友一伦建立在平等关系之上,因志同道合而交往,体现自主选择,

具有双向对等的互动意义。在古代,朋友一伦往往被视为五伦之末,甚至其进入五伦的合理性也被质疑。

自晚明以来,随着商品经济的繁荣和自由讲学之风的兴盛,友伦在儒家五伦中的地位显著提升。明人顾大

韶认为,朋友一伦“以心相属”,应置于五伦之首。晚清以来,学者反思儒学传统之弊病,对君臣、父子乃

至夫妇之伦批评甚力,唯独对友伦称赞有加。谭嗣同认为,唯有友伦建立在朋友间自由、平等人格之基础上,

主张建立“朋友一伦论”,以友伦为核心重建伦理秩序。

现代社会中朋友一伦的重要性愈发凸显,其平等性、选择性、开放性特质,主导了人际关系构建的基

本模式。传统五伦之中,朋友之伦与兄弟之伦有颇多近似之处,所谓好友如兄弟,而在“断亲”现象中,

我们又看到了一种“兄弟友伦化”的趋势,即以朋友的标准来重新衡量、定义、选择同龄同辈的堂(表)

兄弟姐妹关系。在同辈关系中,当今的年轻人更倾向于自主选择价值取向相似的同伴,而非单纯依赖血缘

关系的绑定。

需要注意的是,“兄弟友伦化”并不意味着否定血缘关系在同辈交往中的意义,也绝非对兄弟姐妹关系

的排斥,而是说它不再是一种决定性、优先性的原则。不少有“断亲”经历的年轻人也会提到,他们并非

排斥血缘关系,兄弟一伦依然享有天然的人际交往优先性,只不过它不再是唯一的考虑因素,而是被放置

在生活经历,教育背景、价值观念等因素的综合考量之中来取舍。由此可见,从儒家五伦的视角看,同辈

亲属之间的所谓“断帝”,实质上意味着兄弟一伦的友伦化,它既是现代社会的发展趋势,也体现了儒学发

展的内在走——

(摘编自顾家宁《传统:断裂抑或重称……年轻人“断来”的背后》)

材料二:

如果从社会交换理论的视角看待“断条”,出于理性选择与交换的目的,个体断掉的是那些非主观选择

的、一年都未必能见一次面的仅有血缘关系的亲戚;亲近的是在经济与情感上都能带来慰藉的家人。在这

样良性的杂属关系维系中,双方都能得到经济属性与情感属性的“报酬”。

根据经典的现代化理论,随着传统社会与现代社会的相互兼容,家族主义必然会产生个体化转向。中

国传统社会盛行家族主义,家族是抵抗自然风险的基础,家庭是中国人的中心价值,也是世代延续的形式,

当个人利益与家庭利益发生冲突时,通常以家庭利益为重。当代社会的家庭则多是个人利益的相互协调,

个体不再追求统一的大家族利益,而是组建自己的小家庭“过自己的生活”。如同阎云翔在《中国社会的个

体化》中所指出的那样:“去传统化、脱嵌、通过书写自己的人生来创造属于自己的生活,以及无法抗拒的

更加独立和个人主义的压力,也同样发生在中国的个体身上。”这是“社会→个体”指向的个体化描述。

当然,个体化的转向并不意味着完全去传统化,家庭传统亲情观念中温暖人心的思念、寄托与回望仍

旧牵扯着每一个家庭成员的内心,个体也正是在理性选择与感性选择的充盈之下,才显得更为丰满,“家庭

→个体”指向之间,在社会个体化与家庭亲情观念的双重作用下,活在自由与决定交织中的我们,才显得

更有张力。

在家庭内部可以发现,亲人间会经常互动,家庭与亲属关系随着时代的发展而不断发展,虽然二者相

互影响但由于亲属关系有一定的滞后性,当家庭互动发展到一定程度时,亲属关系可能还是以之前习惯的

方式继续存在。这也在一定程度上解释了为何部分年轻人选择“断亲”,但年长一代始终难以接受亲属关系

的疏离,因为亲属关系的能动性在他们那里并没有得以转换。

从“个体→社会”的指向来看,“断亲”的背后存在着青年对亲友关系、职场关系、师生关系等社会关

系网络的结构性重塑。重塑的背后,是通过距离来表现并且通过距离去观测,人们在记认亲属时不再遵照

同一体系,而是根据利益、亲密关系等来确定远近。亲属关系并非不再重要,而是变成一个可供选择的体系。

“断亲”体现了个体的理性选择与传统亲情观念的拉扯,但如果把视角拉远,社会关系网络维系的背后,

更是个体性与我们所处的文化环境之间的博弈。人不仅是一切社交关系的总和,也是恩情与亏欠的乘积。

在现代社会中,人们终究会找到新的亲情存在的形式与社交关系。而最舒服的相处状态永远是每个人的生

活方式与追求。

(摘编自陈友华等《“断亲”:概念、问题及思考》)

9.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.年轻人与同龄同辈的亲戚“断亲”,转而与朋友交往,这是现代社会的趋势,也是儒家五伦的创新性发展。

B.在现代社会中,教育背景、价值取向等因素正在逐渐取代血缘关系,成为年轻人选择同伴的主要考量因素。

C.年轻人虽断掉了一些有血缘关系的亲戚,但仍会维系在经济与情感上给双方都能带来慰藉的良性亲属关系。

D.年轻人之所以选择“断亲”,是因为这些亲戚不是他们主动选择的,一年到头都难见一面,缺乏情感基础。

10.根据材料二,填入下图序号处的内容最恰当的一项是( )

社会、家庭与个人的亲属关系三角形理论框架

A.①理性选择与交换 ②传统亲情观念 ③距离 ④相互影响

B.①亲情维系的选择 ②感性理性选择 ③距离 ④相互疏离

C.①理性选择与交换 ②感性理性选择 ③维系关系 ④相互疏离

D.①亲情维系的选择 ②传统亲情观念 ③维系关系 ④相互影响

11.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.朋友之伦与兄弟之伦的地位变化,既与二者有颇多近似之处相关,也与社会发展变迁和文明进步相关。

B.以个体为中心,依据利益、亲密关系等来确定与其他亲属关系的远近,这种关系具有差序格局的特点。

C.“断亲”让人们失去了亲情、友情,但人们会基于自己的生活方式与追求,建构起新的社会关系网络。

D.亲属关系的良性维系,在未来可能会更多地建立在兴趣爱好、事业追求、价值取向等相近的基础之上。

三、阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。燕赵之君,始有

远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。至丹以荆卿为计,始速祸焉。赵尝五

战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,李牧连却之。洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。且燕赵

处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,

良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

呜呼!以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。

悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。为国者无使为积威之所劫哉!

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。①苟以天下之大,下而从六国破亡之

故事,是又在六国下矣。

——《六国论》苏洵

材料二:

尝读六国世家,窃怪天下之诸侯,以五倍之地,十倍之众,发愤西向,以攻山西千里之秦,而不免于

死亡,常为之深思远虑,以为必有可以自安之计,盖未尝不咎其当时之士虑患之疏,而见利之浅,且不知

天下之势也。

夫秦之所以与诸侯争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之郊。诸侯之所与秦争天下者,不

在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之野。秦之有韩、魏,譬如人之有腹心之疾也。②韩、魏塞秦之冲,而

蔽山东之诸侯,故夫天下之所重者,莫如韩、魏也。昔者范雎用于秦而收韩,商鞅用于秦而收魏;昭王未

得韩、魏之心,而出兵以攻齐之刚寿,而范雎以为忧。然则秦之所忌者可以见矣。……

夫韩、魏不能独当秦,而天下之诸侯,藉之以蔽其西,故莫如厚韩亲魏以摈秦。秦人不敢逾韩、魏以

窥齐、楚、燕、赵之国,而齐、楚、燕、赵之国因得以自完于其间矣。以四无事之国,佐当寇之韩、魏,

使韩、魏无东顾之忧,而为天下出身以当秦兵。以二国委秦而四国休息于内以阴助其急若此可以应夫无穷

彼秦者将何为哉不知出此而乃贪疆场尺寸之利,背盟败约,以自相屠灭,秦兵未出,而天下诸侯已自困矣。

至使秦人得乘其隙以取其国,可不悲哉!

——《六国论》苏辙

12.下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )

A.至丹以荆卿为计,始速祸焉 速:招致

B.胜负之数,存亡之理 数:谋略

C.向使三国各爱其地 爱:爱惜

D.因得以自完于其间矣 完:保全

13.下列各组句子中,加点词语的意义和用法相同的一项是( )

A.与赢而不助五国也 夫六国与秦皆诸侯

B.至丹以荆卿为计 以为必有可以自安之计

C.当与秦相较 佐当寇之韩、魏

D.李牧连却之 藉之以蔽其西

14.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.以二国委秦而四国休息于内/以阴助/其急若此/可以应夫无穷/彼秦者将何为哉/不知出此而乃贪疆场尺寸之

利

B.以二国委秦/而四国休息于内/以阴助其急/若此/可以应夫无穷/彼秦者将何为哉/不知出此/而乃贪疆场尺寸

之利

C.以二国委秦/而四国休息于内/以阴助/其急若此/可以应夫无穷/彼秦者将何为哉/不知出此/而乃贪疆场尺寸

之利

D.以二国委秦而四国休息于内/以阴助其急/若此/可以应夫无穷/彼秦者将何为哉/不知出此而乃贪疆场尺寸之

利

15.下列各句对文章内容的分析阐述,不正确的一项是( )

A.材料一以“齐、燕、赵”三国灭亡的进程,具体论证了“不赂者以赂者丧”的道理。如燕国起初全力反

抗秦国侵略,但后来由于派遣刺客,杀了良将李牧,于是终至灭亡。

B.为了增强文章的说服力,苏洵的《六国论》当中还运用了多种方法,如“今日、明日”等,夸张地描述了

割地赂秦的频繁,表现了秦国的贪婪。

C.材料二以“读六国世家”,一笔总括,拈出一个“怪”字,问题由此提起,铺陈六国人多地广,以优势攻

秦,反被秦所灭,气势充沛,跌宕有力。

D.材料二中“秦之有韩、魏,譬如人之有腹心之疾也”,借用一个生动贴切的比喻,强调韩、魏举足轻重的

作用。

第Ⅱ卷(非选择题共 90 分)

16.把画横线的句子译成现代汉语。

①苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。(2分)

②韩、魏塞秦之冲,而蔽山东之诸侯,故夫天下之所重者,莫如韩、魏也。(4分)

17阅读下面的唐诗,完成小题。

江楼晚望

杜牧

湖山翠欲结蒙笼①,汗漫②谁游夕照中。

初语燕雏知社日,习飞鹰隼识秋风。

波摇珠树③千寻拔,山凿金陵万仞空。

不欲登楼更怀古,斜阳江上正飞鸿。

【注】①蒙笼:草木茂盛。②汗漫:广远无涯。③珠树:神话传说中的仙树。

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.第一句写湖光山色,青翠欲滴,山上葱茏,草木与水中倒影成一个整体。

B.颔联写燕知社日、鹰识秋风,意在表明人生在世,应知出仕和隐退之道。

C.第五句写江水的波涛拍打着金陵古城墙,金陵城上的古树已有千寻之高。

D.第六句化用秦始皇凿山断金陵王气的典故,意在表明金陵险要不复存在。

(2)诗的标题是“江楼晚望”,尾联又说“不欲登楼”,二者之间是否矛盾?请简要分析。(4分)

18.补写下列语句空缺的部分。(9分)

(1)摄乎大国之间,加之以师旅,_________。(《侍坐》)

(2)蜂房水涡,_________。(《阿房宫赋》)

(3)日削月割,以趋于亡。_________。(《六国论》)

(4)《论话·先进》中的曾皙在谈自己的志向时,描绘了一幅美好的图景:暮春时节,穿着春服,五六个

成人,六七个童子,“_________,_________”,唱着歌回去。

(5)苏洵《六国论》认为,齐国采用“_________”的错误策略,五国灭亡后,“_________”。

(6)杜牧在《阿房宫赋》中用夸张的手法写阿房宫梁柱上光彩耀目的钉头比粮仓里的米粒还要多的句子

是:_________,_________。

五、阅读下面的文章,完成下面小题。

一片苍茫

戴涛

白生要去茫县做知县,至恩师大学士多举府上辞行。待白生坐定,多举便让人端上一盘水果,问白生:

“可识得盘中为何物?”白生细细打量一番,说:“扶如梨,梨有皮,或黄或青,而此果似无皮,白如雪,

透如水,学生真不知何方仙果。”

多举抚掌大笑,说:“这亦是梨,名晶梨,产地即是茫县。”他拿起一只递给白生,白生接过梨来,小

心翼翼张开嘴,未等劲咬,只听得一声脆响,一股清香扑鼻,一股甘甜沁脾。

“好梨好梨。”白生情不自禁脱口叫道。多举说:“当今从皇亲国感到满朝文武非此梨不吃,茫县可真

是个好地方哟。”白生忙跪倒,学生一定不辜负恩师之厚望。

烟花三月,白生起程。一路春色诱人,白生无心恋景,很快便到了茫县。此时一班昙衙的官吏幕僚和

当地的乡绅名士己迎候多时,寒暄过后便请白生到鸿运楼洗尘。酒过三巡,店小二端上一碟水果,白生见

是苹果,随口问道:“咦,茫县不是盛产晶梨么?”小二却面露难色:“禀大人,小店什么新鲜果子都有,

就是未备晶梨。”白生说:“入其乡则随其俗,我偏就稀罕这遍地都是的土产。”

听得此言店小二却急了:“禀大人,这晶梨如今实在是想买也买不到了。”白生好生纳闷,便看坐在身

旁的县丞汪过,汪过立刻端起酒杯说:“我等还是一起敬白大人一杯吧。”众人也都纷纷应和着祝白大人平

步青云。白生于是糊里糊涂地举杯。待酒足饭饱,已是掌灯时分。

一觉醒来已是第二天早上,白生赶紧升堂。新官上任,自然要漂漂亮亮地审他几件案子,可白生在堂

上正襟危坐了一整天,不见一人来告,而且一连三天皆如此。第四天,白生实在觉得无聊,便喊了退堂,

然后换了便服一个人悄悄出了县衙,策马朝乡间跑去。茫县多丘陵,举目望去,层层叠叠的梯田此时一片

雪白,清气四溢,悦人眼目。待马跑近,但见一株株一人多高的梨树枝繁叶茂,盛开着朵朵娇嫩的小自花,

更有无数蜂蝶翩翩起舞,煞是好看。白生看得如痴如醉,连连喝道:“美景美景!”

这时,不知从哪儿跑出一男童,上前来捉蜜蜂。捉到后便立刻将蜜蜂撕成两段,随即放到嘴边贪婪地

吮着。

白生问:“你吃什么?”男童答:“蜂蜜。”

白生说:“可这小生灵却被你无端弄死了。”男童说:“我饿。”

白生大怒:“饿,你回家吃饭呀!男童说:“家里没有饭。”

白生这才注意到眼前的男童竟是如此瘦弱。 白生随着男童到了他家。几排东歪西倒的茅

屋,其中一间,推门进去,白生一惊,四壁空

空,只有土炕上躺着一个须发皆白的老头。白生问男童:“这是你爷爷吗?”

男童答:“这就是我爹。”白生又是一惊。

从男童家出来,白生又踏进另一间茅屋……当白生离开村寨,心沉得如同铅坠,抬头西望,残阳如血,

遍地的梨花也是般红殷红的。

你说每户上交一筐梨给朝廷也算不得什么,可你知道么,这晶梨多么刁钻古怪,三亩地一粒粮食没种,

全种了梨树,也只能收得这一筐好梨。

你问我这日子是怎么过的,挑剩的孬梨到外边换得半年的杂粮已是大幸,余下的日子就靠要饭了。

回到县衙,白生将县丞汪过叫到书房,阴沉着脸问道:“汪大人,你可知道百姓为梨遭的罪?”汪过说:

“知道。”白生说:“就没办法么?”汪过说:“有,白大人,您把梨伺候好喽,早点儿像您的前任那样离开

茫县,此外别无他法。”

白生沉默无语。

时光荏苒,转眼已是金秋十月,晶梨收获的季节。今年的梨格外好,个儿大肉嫩透着水灵。衙门上下

忙得不亦乐乎,总算把梨收齐了,一个不落全装了船。按惯例,该由县丞押运进京,临行前白生突然对汪

过说:“这趟不劳你的驾了,我亲自走一趟。”汪过淡然一笑,自当相让。

一月有余,运梨船终于回归。不出汪过所料,白生果然没有回来。又过了数天,来了个新知县。汪过

旁敲侧击地打听白大人,谁料竟惊出一身冷汗:原来白生送到朝廷的梨不知何故竟然又酸又硬,于是白生

被打入大牢。

腊月二十八,官文传来,茫县砍去所有梨树,永不得再种。百姓闻听此讯,雀跃欢呼,奔走相告,个

个操起砍刀奔向自家梨园。进了梨园人人大惊,寒冬时节本已干枯的梨树枝头竟然挂满了朵朵白花……

是夜,天地一片苍茫。

19.下列对这篇小说的赏析,不恰当的一项是( )(2分)

A.茫县官吏乡绅为白生接风洗尘一节写了店中无梨的境况和县丞汪过的遮掩,作者用这一连串令人感到蹊

跷的事构成悬念,激发读者的阅读兴趣。

B.“进了梨园人人大惊,寒冬时节本已干枯的梨树枝头竟然挂满了朵朵白花……”的细节描写,虽然看似违

背生活逻辑,但以满树的白花为白生被斩寄托哀思,表现出了白生义举的感天动地。

C.作品以“晶梨”为线索,讲述了诸如新官上任无案审、茫县百姓无粮度日、县官送梨有去无回、上贡梨树

永不再种等多个故事,而正是这一个个出人意料的故事,使全篇情节曲折有致,引人入胜。

D.作品将白生置于一个特定的环境中,上有贪婪的皇帝、下有狡诈的地方官吏,处境之艰难

决定了主人公反抗态度之坚决。

20.小说的线索是什么?请你围绕这一线索概括故事的主要情节。(4分)

21.联系全文简要分析白生这一人物形象。(4分)

22.画线的景物描写在文中有何作用?(3分)

六、阅读下面的文字,完成下面小题。

艺术逻辑与生活逻辑的冲突在小说中司空见惯。如《水浒传》中宋江经常大方施惠,所用钱从何而来?

解释为种地所得或衙门受贿都不合理。再如《西游记》中孙悟空大闹天宫时战无不胜,与最强的二郎神也

能战成平手,取经路上却经常败于妖怪之手。那么,这些违背生活逻辑的情节①________?

从阅读心理角度而言,大部分小说情节是符合生活逻辑的,读者进入艺术文本后往往会产生一种心理

惯性:小说所写的内容是符合生活情理的。但作者的创作有时很难圆满自洽,面临诸多矛盾,只能从艺术

逻辑角度考量。比如,《红楼梦》第三回“贾雨村夤缘复旧职,林黛玉抛父进京都”中隐含着一个细节,

②_________,从封建礼制看,这显然违背生活逻辑。然而,从曹雪芹的艺术构思看,贾宝玉被看作宁、荣

二府共同的希望,他居于家族中心位置,住在荣府正房也就合乎艺术逻辑。

23.请在文中画横线①②处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过

15个字。(3分)

24.请根据语段内容和参考样例,补充完整下面的三段论。(2分)

知识链接:“三段论”推导参考样例

大前提:所有的虚词都是词

小前提:所有的语气词都是虚词

结论:所有的语气词都是词

大前提:________________________________________________________________________________

小前提:________________________________________________________________________________

结论:贾宝玉居荣府正房符合艺术逻辑。

七、作文

25.阅读下面的材料,根据要求写作。(50分)

“以己度人”指拿自己的心思来衡量或揣度别人。“以人度己”指用别人的心思来衡量或揣度自己。

有人认为“以己度人”者片面狭隘,不如“以人度己”者清醒客观。

有人认为“以己度人”者富有同理心,而“以人度己”者则身心受限。

有人认为应追求二者的平衡。

……

对于“以己度人”与“以人度己”,你有怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于 700

字。

24-25-2 天津中学高一年级第一次阶段性检测

语文参考答案及评分标准

选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 B A C C C D D C C A C B D B A

16.(1)如果凭着一统天下的大国,却自取下策反而重蹈六国灭亡的覆辙,这就又在六国之下了!

(2)韩、魏两国阻碍了秦国出入的要道,却掩护着崤山东边的所有国家,所以全天下特别看重的地区,再

也没有比得上韩、魏两国了。

17.(1)D(2)不矛盾。 ①诗人日晚登楼,极目所见,湖山苍翠一色,因

无人同游而顿生孤独之感。

②金陵城高万仞,然而却一片空寂,诗人感慨人事代谢,昔日繁盛不再。

③尾联“不欲登楼”,正话反说,本不想登楼怀古,怕引起伤感之情。然而

眼前所见之景,夕阳一落而不见,

飞鸿一去而不返,自然引发了无限悲愁。

18.(1)因之以饥馑 (2)矗不知其几千万落(3)为国者无使为积威之所劫哉

(4)浴乎沂 风乎舞雩(5)与赢而不助五国(也) 齐亦不免矣(6)钉头磷磷 多于在庾之粟粒

19.D

20.作品以“晶梨”为线索,讲述了白生辞别恩师认识晶梨、洗尘时无晶梨可吃、微服出巡知道百姓种品梨

而无粮可吃;县官送梨有去无回、上贡梨树永不再种等情节。

21.①有情有义。白生临行前拜见多举,示其不敢忘恩。②胸怀志向。白生到任第二天即投入问案,并微服

私访,示其想要有所作为。③关爱百姓。白生挨家挨户走访民情,示其能够体恤下情,可见其对百姓的一

颗爱心。④足智多谋。白生能用自己的方式使百姓摆脱“梨灾”,可见其处事有智谋。⑤舍生取义。白生为

了百姓的利益敢于冒犯龙颜、蹈死不顾,可见其有舍生取义的大勇。

22.这段景物描写,一方面表现出梨树繁茂、梨花娇艳,用“雪白雪白”的梨林美景反衬出后文百姓“血红

血红”的悲苦生活,另一方面用蜂蝶起舞引出下文男童捉蜂吮蜜的情状,推动情节发展。

23.①从艺术逻辑的角度如何解释呢②贾宝玉不是家族长房却居住在正房

24.大前提:家族中心人物居正房符合艺术逻辑

小前提:贾宝玉是家族中心人物

25.略

同课章节目录