1.3《庖丁解牛》课件(共24张PPT)统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 1.3《庖丁解牛》课件(共24张PPT)统编版高中语文必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 99.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-26 09:12:55 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

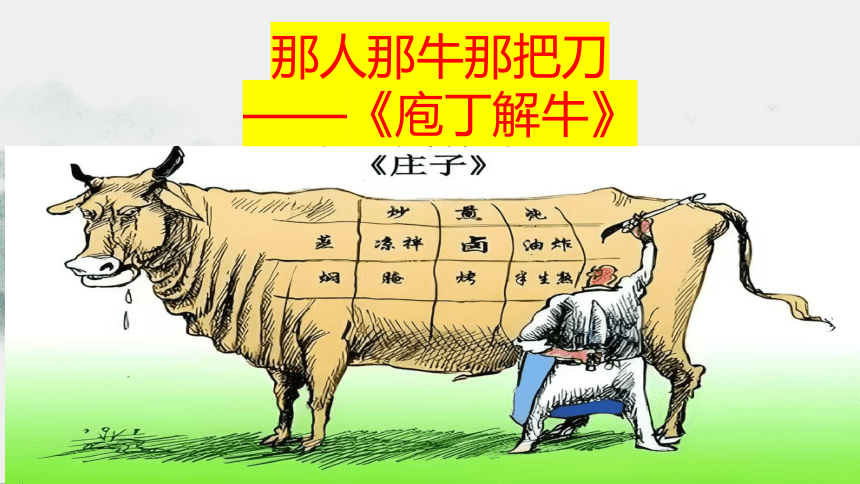

那人那牛那把刀

——《庖丁解牛》

古有庖丁解牛,今有庖丁解猪。

在我们的中学语文教材中,有这样一类专门描写古人的智慧与精湛的技艺的文章。在欧阳修的《卖油翁》中,我们看到了卖油翁高超的酌油技术;在魏学洢的《核舟记》中,我们欣赏了奇巧人王叔远那令人叹为观止的雕刻技巧;在林嗣环的《口技》中,我们惊讶于口技艺人的精彩绝活;在白居易的《琵琶行》中,我们赞叹于琵琶女精妙绝伦的弹奏技艺。

走进庄子

文题解读

庖丁

庖:厨师。庖丁:名叫丁的厨师。

《周礼》中专设有“庖人”一职,“庖人掌六畜、六兽、六禽,辨其名物”。

古汉语中的一种人物称谓法。春秋战国时代人们称呼以某种技艺为职业的人,习惯以“职业+名”的方式。

师襄:名叫襄的乐师。 师旷:名叫旷的乐师。

弈秋:名叫秋的棋手。 优孟:名叫孟的优伶。匠石:名叫石的匠人。 医和:名叫和的医生。

解牛

解牛:指剖开、分割牛的肢体。

在先秦时期,牛是非常尊贵的祭品以及礼品,人们非常看重牛,解牛这一举措也并非寻常,牛通常用于祭天、祭地、祭宗庙、王飨xiǎng等祭祀活动中。

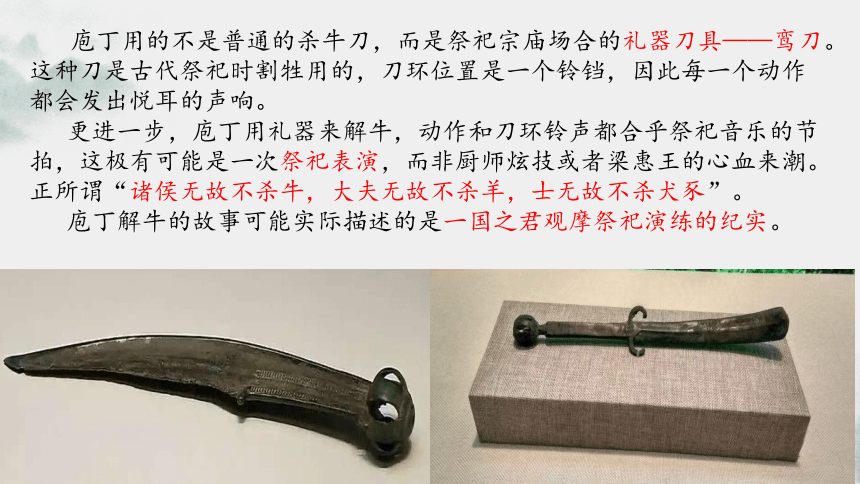

庖丁用的不是普通的杀牛刀,而是祭祀宗庙场合的礼器刀具——鸾刀。这种刀是古代祭祀时割牲用的,刀环位置是一个铃铛,因此每一个动作都会发出悦耳的声响。

更进一步,庖丁用礼器来解牛,动作和刀环铃声都合乎祭祀音乐的节拍,这极有可能是一次祭祀表演,而非厨师炫技或者梁惠王的心血来潮。正所谓“诸侯无故不杀牛,大夫无故不杀羊,士无故不杀犬豕”。

庖丁解牛的故事可能实际描述的是一国之君观摩祭祀演练的纪实。

写作背景

庄子生活在战国中期,这是非常激烈的社会转型时期,中国社会经历了一次“高岸为谷,深谷为陵”的沧桑巨变,社会动乱,民不聊生,身处乱世的人们对人生、前途充满了迷茫。

庄子针对人在残酷现实不能任其本性无拘无束生活、面临无情摧残难以尽享天年的现实,被迫随时随地悚然惊心地谨慎藏锋,适时顺应,无求远害,想在复杂的斗争的骨节缝中寻找一个空隙,把它作为保全生命的安乐窝,以便在这乱世中游刃有余地活下去。

这篇寓言体现的就是这种心境。

文体知识

寓言,是一种带有劝谕和讽刺性的文学体裁。

它用比喻性的故事来寄托意味深长的道理,给人以启示,其篇幅短小,结构简单,情节有趣。寓言作品中的主人公可以是人,也可以是动物或者物品。它的主题思想大多是借此喻彼,借远喻近,借古喻今,借小喻大。

寓言总是通过夸张、比喻的方式,使简单的故事蕴含着深刻的哲理和宝贵的生活经验,给人们以智慧、启发、训诫,给丑恶者以无情的讽刺。

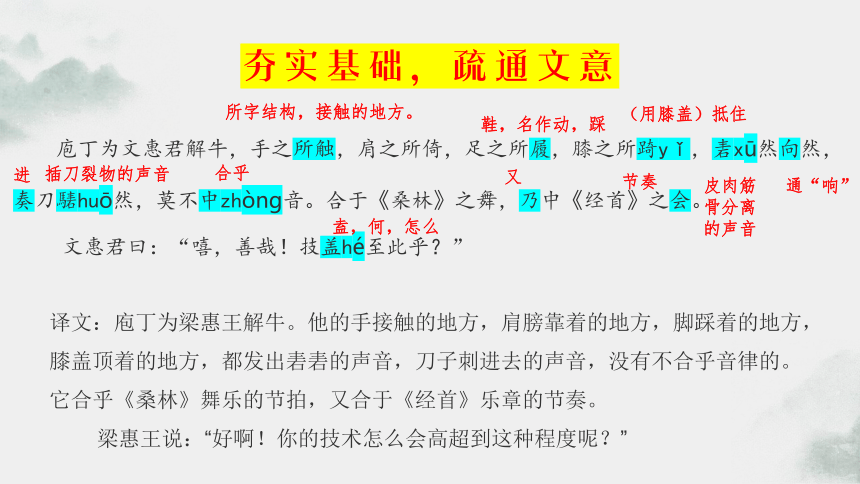

夯实基础,疏通文意

庖丁为文惠君解牛,手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦yǐ,砉xū然向然,奏刀騞huō然,莫不中zhòng音。合于《桑林》之舞,乃中《经首》之会。

所字结构,接触的地方。

鞋,名作动,踩

(用膝盖)抵住

皮肉筋骨分离的声音

通“响”

进

插刀裂物的声音

合乎

又

节奏

文惠君曰:“嘻,善哉!技盖hé至此乎?”

盍,何,怎么

译文:庖丁为梁惠王解牛。他的手接触的地方,肩膀靠着的地方,脚踩着的地方,膝盖顶着的地方,都发出砉砉的声音,刀子刺进去的声音,没有不合乎音律的。它合乎《桑林》舞乐的节拍,又合于《经首》乐章的节奏。

梁惠王说:“好啊!你的技术怎么会高超到这种程度呢?”

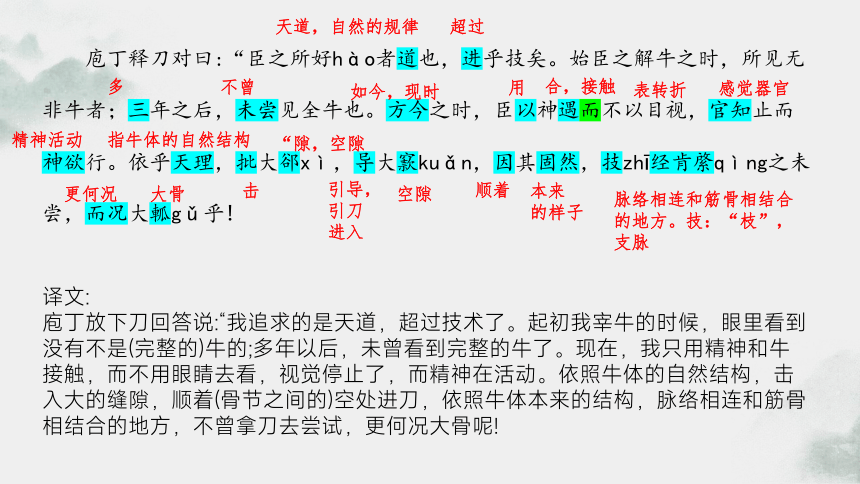

庖丁释刀对曰:“臣之所好hào者道也,进乎技矣。始臣之解牛之时,所见无非牛者;三年之后,未尝见全牛也。方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。依乎天理,批大郤xì,导大窾kuǎn,因其固然,技zhī经肯綮qìng之未尝,而况大軱gǔ乎!

天道,自然的规律

超过

多

不曾

如今,现时

用

合,接触

表转折

感觉器官

精神活动

指牛体的自然结构

“隙,空隙

击

引导,引刀进入

空隙

顺着

本来 的样子

脉络相连和筋骨相结合的地方。技:“枝”,支脉

更何况

大骨

译文:

庖丁放下刀回答说:“我追求的是天道,超过技术了。起初我宰牛的时候,眼里看到没有不是(完整的)牛的;多年以后,未曾看到完整的牛了。现在,我只用精神和牛接触,而不用眼睛去看,视觉停止了,而精神在活动。依照牛体的自然结构,击入大的缝隙,顺着(骨节之间的)空处进刀,依照牛体本来的结构,脉络相连和筋骨相结合的地方,不曾拿刀去尝试,更何况大骨呢!

良庖岁更gēng刀,割也;族庖月更gēng刀,折zhé也。今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发于硎xíng。彼节者有间,而刀刃者无厚。以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣,是以十九年而刀刃若新发于硎。虽然,每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟,动刀甚微。諜huò然已解,如土委地。提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。

文惠君曰:““善哉!吾闻庖丁之言,得养生焉。

译文:

技术好的厨师每年更换一把刀,是因为用刀割断筋肉:技术一般的厨师每月就得更换一把刀,是因为用刀砍断骨头。如今我的刀用了十九年,所宰的牛有几千头了,但刀刃就像刚从磨刀石上磨出来。那牛的骨节有空隙,而刀刃很薄;用很薄的刀刃插入有空隙的骨节,十分宽绰,那么刀刃的运转必然是有余地的啊!因此十九年了刀刃还像刚从磨刀石上磨出来。即使这样,每当碰到筋骨交错聚结的地方,我看到那里很难下刀就戒惧地提高警惕,眼睛因为筋骨交错聚结之处而凝视不动,动作也因此缓慢下来,动起刀来非常轻。諜的一声,牛的骨和肉一下子就解开了,就像泥土散落在地上一样。我提着刀站立起来,为此四处张望为此悠然自得,心满意足,然后把刀揩拭干净,收藏起来。”

梁惠王说:“好啊!我听了庖丁的话,懂得了养生的道理了。

名作状,每年

众,一般的

名作状,每月

刀刚在磨刀石上磨过

指示代词,那

空隙

宽绰的样子

代词,指缝隙

因此,宾语前置

即使这样

筋骨交错聚结的地方

戒惧的样子

散落,卸落

当作

因为

悠然自得,心满意足。

善:擦拭。比喻适可而止,自敛其才

语气词

成语积累

①庖丁解牛:解,肢解分割。比喻经过反复实践,掌握了事物的客观规律做事得心应手,运用自如。

②目无全牛:眼中没有完整的牛,只有牛的筋骨结构。比喻技术熟练到了得心应手的境地。

③官止神行:不用眼睛看,只凭潜意识去做某种活动。指对某一事物有透彻的了解。

④批郤导窾:批,击;郤,空隙;,骨节空处。从骨头接合处批开,无骨处则就势分解。比喻善于从关键处入手,顺利解决问题。

⑤切中肯綮:指解决问题的方法对,方向准,比喻切中要害,找到了解决问题的好办法。 ⑥新硎初试:硎,磨刀石;新硎,新磨出的刀刃。像新磨的刀那样锋利。比喻刚参加工作就显露出出色的才干。

⑦新发于硎:刀刚在磨刀石上磨过。形容非常锋利或初露锋芒。

⑧游刃有余:比喻技术熟练高超,做事轻而易举。

⑨踌躇满志:文中是悠然自得,心满意足的意思。现在形容对自己的现状或取得的成就非常得意,褒义。

⑩善刀而藏:善,拭。将刀擦净,收藏起来。比喻适可而止,自敛其才。

走进文本,整体感知

请同学们齐读课文,用自己的话简要概括一下本文讲了一个怎样的故事?

本文讲的是技艺超群的庖丁,在为梁惠王解牛时,如何用那把使用了十九年依然如新的刀解开一头难以切开的复杂的牛的。它描绘了一个厨师、一把刀与一头牛之间不可思议的互动和巧妙的联系。

依你看,“那人(庖丁)”、“那牛”、“那刀”各有怎样的寓意呢?请带着这个问题进入下面环节的探究。

一、那人“所好者道”

1.那人(庖丁)解牛所好的“道”指的是什么?请用文中的话回答。

依乎天理、因其固然。

2.这个“道”在解牛过程中是如何显现的?请找出文中描写解牛场面的句子,并分析其表达效果。

动作描写(绘形):手触、肩倚、足履、膝踦 和谐并用,流畅自然(舞蹈化)

声音描写(摹声):拟声(砉然、騞然),

比喻(合于《桑林》之舞,

乃中《经首》之会) 莫不中音(音乐化)

表达效果:反映了庖丁技艺的高超和动作的娴熟,为下文写文惠君的赞叹及庖丁谈解牛之道作铺垫。

3.尽管庖丁解牛技术高超,但遇到筋骨交错聚结的地方,他还是采取了什么态度?

“吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟”。

“提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之”。

4.你觉得“那人(庖丁)”是一个怎样的人,请分析他的人物形象特点。

庖丁是一个技艺精湛、顺应自然、深谙规律、专注沉稳、享受过程、小心谨慎、自信从容的厨师。

二、那牛“技经肯綮”

1.庖丁解牛经历了哪几个不同的阶段?每个阶段看到的“牛”分别是怎样的?

阶段 所见牛的情况 实质

始臣之解牛之时

目有全牛

不懂规律

三年之后

目无全牛

认识规律

方今之时

无目无牛

熟用规律

2.从文中看,“那牛”有何特点?

技经肯綮

有大郤

有大窾

有大軱

节者有间

三、那刀“游刃有余”

1.文中提到了三种不同类型的厨师,一种叫“族庖”,一种叫“良庖”,一种叫“庖丁”。从他们的用刀方法上推断,这三种厨师的刀分别会有怎样的处境?

厨师类型 用刀方法 刀的处境

族庖

良庖

庖丁

“折也”

一个月换一把

“割也”

一年换一把

“解”

十九年了无受损

2.课文写三种厨师及刀的使用情况,有何用意?

以无厚入有间

通过族庖、良庖反衬庖丁。对比三者不同的用刀方法--折、割、解,突出庖丁技艺的高超。

意在说明“有道”和“无道”的不同、强调“道”的重要。

3.庖丁的“刀”是如何做到“游刃有余”的?用文中的话回答。

小组讨论探究

让我们回到之前的问题:依你看,“那人(庖丁)”、“那牛”、“那刀”各有怎样的寓意呢?

牛:寓意复杂的社会或人生中会遇到的各种事情。

刀:寓意我们的内心、心灵、思维态度等。

人:寓意能用“刀”完成“解牛”任务又不伤害“刀”的每一个“我”,即庄子的“道”。

从解牛神技到养生之道

1.本文选自《庄子·养生主》,你印象中的“养生”是怎样的?

保温杯里泡枸杞、艾叶泡脚、推拿刮痧、庭院赏花等

2.《庖丁解牛》中的“养生之道”给我们带来怎样的启示?有何现实意义?

(1)任何高超的技艺都源于一点一滴的日积月累。做事重复多了就会形成习惯、积累经验、抓住规律,从而达到熟能生巧。读经典遍数多了、时间长了,就能熟读成诵。书读百遍,其义自见。简单的事情重复做,你就是专家;重复的事情用心做,你就是赢家。

(2)一切以保全生命为基础。像庖丁爱护刀一样爱惜自己的生命,不拿生命开玩笑。“见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟。”时时刻刻抱有敬畏之心、恭敬之心,战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。自由与谨慎,有粗有细,相得益彰。

人生启示、现实意义

(3)顺应规律(社会),不跟世界硬碰硬。如果总是硬碰硬,你的身体也许就是刀的际遇,砍几下,刀就留下很多缺口。大多数人不会像族庖去砍大骨头,但是会在良庖的状态里出不来,觉得自己能解决,或者是想印证自己能行,于是陷入功名利禄中无法自拔。

(4)放过自己,修养心灵。遇到无法解决的困难,可以绕开,要学会及时止损。有的人跟垃圾人起冲突,往死里爱一个渣男(渣女),他明明可以绕过去,却不放过自己,结果很容易把人生搭进去,他的“刀”也断了。庄子认为人们只在自然与社会法律的允许中行走,才可以保全身体,达到养生的目的。人生而有定数。这个定数就是机体的基因和后天的环境结合下的生命过程和结果。不可强求,当然也不可无为。

3.课文最后一句,文惠君说“吾得庖丁之言,得养生焉”,作为君主,你认为他悟出了怎样的“养生之道”?

从课文中描写庖丁解牛场面时写的“合于《桑林》之舞,乃中《经首》之会”来看,暗示庄子写此文的用意可能不是单纯地想告诉普通人该怎么活在这个世上,还可能有更深的用意——君王该如何来治理国家。《桑林》是商汤时期的乐曲,《经首》是尧时的乐曲,都是隆重的音乐,且商汤和尧帝都是贤君明主。

文惠君即魏惠王,历史上也叫梁惠王。在庄子所生活的战国初期,魏国最先强盛,魏惠王声望极高,《战国策》说他打算“复立天子”,即在诸侯中重新树立周天子的权威,他再以辅佐天子之功,挟天子以令诸侯,成就一代霸业。但他试图扶持小国、削弱大国的举措,最终与各大国四面树敌,在齐、赵、秦等接连攻伐之下,魏国无法支撑。在相国惠施劝说下,魏惠王“变服折节而朝齐”,与齐威王互尊对方为王,魏国的霸业自此终结。庄子所了解的很可能是霸业已终结的晚年魏惠王,而庖丁解牛或许也正在此时。

可以想见,在经历了盛极而衰、霸业成空的魏惠王听来,对庖丁的这一番话会有更深的感慨。他听出了要遵循天道,克制、有限度地使用力量,切勿用力过猛,最终适得其反。治国之理也是一样。

庄子借庖丁之口只是含蓄劝谏:您原先太过崇尚强力,结果引发邻国敌意而反受其害,只有顺天应人,遵循自然之理,才能事半功倍,无为而治。

课堂总结

养生就如解牛一般,社会就像“那牛”一样,虽然复杂,但有迹可循,有间隙可入。我们每个人的内心就如切入牛身的“那把刀”,游走于社会,要顺应自然,遵循规律。只有这样,我们才能像“那人”(庖丁)那样,做到超然物外,自由自在,物我合一。

课后作业

在经济高速发展,生活压力加大的现代社会,“养生”不再专属老年人,养生逐渐成为年轻人的常态需求。青年群体的养生方式很特别:枸杞配酒、润喉糖配香烟、熬夜配面膜、牛奶配辣条、破洞裤配暖宝宝、课上趴台配熬夜刷题、上班摸鱼配深夜加班等。

请你点评这种养生方式的不合理性,并提出正确的养生妙方,写一篇不少于400字的文字。

那人那牛那把刀

——《庖丁解牛》

古有庖丁解牛,今有庖丁解猪。

在我们的中学语文教材中,有这样一类专门描写古人的智慧与精湛的技艺的文章。在欧阳修的《卖油翁》中,我们看到了卖油翁高超的酌油技术;在魏学洢的《核舟记》中,我们欣赏了奇巧人王叔远那令人叹为观止的雕刻技巧;在林嗣环的《口技》中,我们惊讶于口技艺人的精彩绝活;在白居易的《琵琶行》中,我们赞叹于琵琶女精妙绝伦的弹奏技艺。

走进庄子

文题解读

庖丁

庖:厨师。庖丁:名叫丁的厨师。

《周礼》中专设有“庖人”一职,“庖人掌六畜、六兽、六禽,辨其名物”。

古汉语中的一种人物称谓法。春秋战国时代人们称呼以某种技艺为职业的人,习惯以“职业+名”的方式。

师襄:名叫襄的乐师。 师旷:名叫旷的乐师。

弈秋:名叫秋的棋手。 优孟:名叫孟的优伶。匠石:名叫石的匠人。 医和:名叫和的医生。

解牛

解牛:指剖开、分割牛的肢体。

在先秦时期,牛是非常尊贵的祭品以及礼品,人们非常看重牛,解牛这一举措也并非寻常,牛通常用于祭天、祭地、祭宗庙、王飨xiǎng等祭祀活动中。

庖丁用的不是普通的杀牛刀,而是祭祀宗庙场合的礼器刀具——鸾刀。这种刀是古代祭祀时割牲用的,刀环位置是一个铃铛,因此每一个动作都会发出悦耳的声响。

更进一步,庖丁用礼器来解牛,动作和刀环铃声都合乎祭祀音乐的节拍,这极有可能是一次祭祀表演,而非厨师炫技或者梁惠王的心血来潮。正所谓“诸侯无故不杀牛,大夫无故不杀羊,士无故不杀犬豕”。

庖丁解牛的故事可能实际描述的是一国之君观摩祭祀演练的纪实。

写作背景

庄子生活在战国中期,这是非常激烈的社会转型时期,中国社会经历了一次“高岸为谷,深谷为陵”的沧桑巨变,社会动乱,民不聊生,身处乱世的人们对人生、前途充满了迷茫。

庄子针对人在残酷现实不能任其本性无拘无束生活、面临无情摧残难以尽享天年的现实,被迫随时随地悚然惊心地谨慎藏锋,适时顺应,无求远害,想在复杂的斗争的骨节缝中寻找一个空隙,把它作为保全生命的安乐窝,以便在这乱世中游刃有余地活下去。

这篇寓言体现的就是这种心境。

文体知识

寓言,是一种带有劝谕和讽刺性的文学体裁。

它用比喻性的故事来寄托意味深长的道理,给人以启示,其篇幅短小,结构简单,情节有趣。寓言作品中的主人公可以是人,也可以是动物或者物品。它的主题思想大多是借此喻彼,借远喻近,借古喻今,借小喻大。

寓言总是通过夸张、比喻的方式,使简单的故事蕴含着深刻的哲理和宝贵的生活经验,给人们以智慧、启发、训诫,给丑恶者以无情的讽刺。

夯实基础,疏通文意

庖丁为文惠君解牛,手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦yǐ,砉xū然向然,奏刀騞huō然,莫不中zhòng音。合于《桑林》之舞,乃中《经首》之会。

所字结构,接触的地方。

鞋,名作动,踩

(用膝盖)抵住

皮肉筋骨分离的声音

通“响”

进

插刀裂物的声音

合乎

又

节奏

文惠君曰:“嘻,善哉!技盖hé至此乎?”

盍,何,怎么

译文:庖丁为梁惠王解牛。他的手接触的地方,肩膀靠着的地方,脚踩着的地方,膝盖顶着的地方,都发出砉砉的声音,刀子刺进去的声音,没有不合乎音律的。它合乎《桑林》舞乐的节拍,又合于《经首》乐章的节奏。

梁惠王说:“好啊!你的技术怎么会高超到这种程度呢?”

庖丁释刀对曰:“臣之所好hào者道也,进乎技矣。始臣之解牛之时,所见无非牛者;三年之后,未尝见全牛也。方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。依乎天理,批大郤xì,导大窾kuǎn,因其固然,技zhī经肯綮qìng之未尝,而况大軱gǔ乎!

天道,自然的规律

超过

多

不曾

如今,现时

用

合,接触

表转折

感觉器官

精神活动

指牛体的自然结构

“隙,空隙

击

引导,引刀进入

空隙

顺着

本来 的样子

脉络相连和筋骨相结合的地方。技:“枝”,支脉

更何况

大骨

译文:

庖丁放下刀回答说:“我追求的是天道,超过技术了。起初我宰牛的时候,眼里看到没有不是(完整的)牛的;多年以后,未曾看到完整的牛了。现在,我只用精神和牛接触,而不用眼睛去看,视觉停止了,而精神在活动。依照牛体的自然结构,击入大的缝隙,顺着(骨节之间的)空处进刀,依照牛体本来的结构,脉络相连和筋骨相结合的地方,不曾拿刀去尝试,更何况大骨呢!

良庖岁更gēng刀,割也;族庖月更gēng刀,折zhé也。今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发于硎xíng。彼节者有间,而刀刃者无厚。以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣,是以十九年而刀刃若新发于硎。虽然,每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟,动刀甚微。諜huò然已解,如土委地。提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。

文惠君曰:““善哉!吾闻庖丁之言,得养生焉。

译文:

技术好的厨师每年更换一把刀,是因为用刀割断筋肉:技术一般的厨师每月就得更换一把刀,是因为用刀砍断骨头。如今我的刀用了十九年,所宰的牛有几千头了,但刀刃就像刚从磨刀石上磨出来。那牛的骨节有空隙,而刀刃很薄;用很薄的刀刃插入有空隙的骨节,十分宽绰,那么刀刃的运转必然是有余地的啊!因此十九年了刀刃还像刚从磨刀石上磨出来。即使这样,每当碰到筋骨交错聚结的地方,我看到那里很难下刀就戒惧地提高警惕,眼睛因为筋骨交错聚结之处而凝视不动,动作也因此缓慢下来,动起刀来非常轻。諜的一声,牛的骨和肉一下子就解开了,就像泥土散落在地上一样。我提着刀站立起来,为此四处张望为此悠然自得,心满意足,然后把刀揩拭干净,收藏起来。”

梁惠王说:“好啊!我听了庖丁的话,懂得了养生的道理了。

名作状,每年

众,一般的

名作状,每月

刀刚在磨刀石上磨过

指示代词,那

空隙

宽绰的样子

代词,指缝隙

因此,宾语前置

即使这样

筋骨交错聚结的地方

戒惧的样子

散落,卸落

当作

因为

悠然自得,心满意足。

善:擦拭。比喻适可而止,自敛其才

语气词

成语积累

①庖丁解牛:解,肢解分割。比喻经过反复实践,掌握了事物的客观规律做事得心应手,运用自如。

②目无全牛:眼中没有完整的牛,只有牛的筋骨结构。比喻技术熟练到了得心应手的境地。

③官止神行:不用眼睛看,只凭潜意识去做某种活动。指对某一事物有透彻的了解。

④批郤导窾:批,击;郤,空隙;,骨节空处。从骨头接合处批开,无骨处则就势分解。比喻善于从关键处入手,顺利解决问题。

⑤切中肯綮:指解决问题的方法对,方向准,比喻切中要害,找到了解决问题的好办法。 ⑥新硎初试:硎,磨刀石;新硎,新磨出的刀刃。像新磨的刀那样锋利。比喻刚参加工作就显露出出色的才干。

⑦新发于硎:刀刚在磨刀石上磨过。形容非常锋利或初露锋芒。

⑧游刃有余:比喻技术熟练高超,做事轻而易举。

⑨踌躇满志:文中是悠然自得,心满意足的意思。现在形容对自己的现状或取得的成就非常得意,褒义。

⑩善刀而藏:善,拭。将刀擦净,收藏起来。比喻适可而止,自敛其才。

走进文本,整体感知

请同学们齐读课文,用自己的话简要概括一下本文讲了一个怎样的故事?

本文讲的是技艺超群的庖丁,在为梁惠王解牛时,如何用那把使用了十九年依然如新的刀解开一头难以切开的复杂的牛的。它描绘了一个厨师、一把刀与一头牛之间不可思议的互动和巧妙的联系。

依你看,“那人(庖丁)”、“那牛”、“那刀”各有怎样的寓意呢?请带着这个问题进入下面环节的探究。

一、那人“所好者道”

1.那人(庖丁)解牛所好的“道”指的是什么?请用文中的话回答。

依乎天理、因其固然。

2.这个“道”在解牛过程中是如何显现的?请找出文中描写解牛场面的句子,并分析其表达效果。

动作描写(绘形):手触、肩倚、足履、膝踦 和谐并用,流畅自然(舞蹈化)

声音描写(摹声):拟声(砉然、騞然),

比喻(合于《桑林》之舞,

乃中《经首》之会) 莫不中音(音乐化)

表达效果:反映了庖丁技艺的高超和动作的娴熟,为下文写文惠君的赞叹及庖丁谈解牛之道作铺垫。

3.尽管庖丁解牛技术高超,但遇到筋骨交错聚结的地方,他还是采取了什么态度?

“吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟”。

“提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之”。

4.你觉得“那人(庖丁)”是一个怎样的人,请分析他的人物形象特点。

庖丁是一个技艺精湛、顺应自然、深谙规律、专注沉稳、享受过程、小心谨慎、自信从容的厨师。

二、那牛“技经肯綮”

1.庖丁解牛经历了哪几个不同的阶段?每个阶段看到的“牛”分别是怎样的?

阶段 所见牛的情况 实质

始臣之解牛之时

目有全牛

不懂规律

三年之后

目无全牛

认识规律

方今之时

无目无牛

熟用规律

2.从文中看,“那牛”有何特点?

技经肯綮

有大郤

有大窾

有大軱

节者有间

三、那刀“游刃有余”

1.文中提到了三种不同类型的厨师,一种叫“族庖”,一种叫“良庖”,一种叫“庖丁”。从他们的用刀方法上推断,这三种厨师的刀分别会有怎样的处境?

厨师类型 用刀方法 刀的处境

族庖

良庖

庖丁

“折也”

一个月换一把

“割也”

一年换一把

“解”

十九年了无受损

2.课文写三种厨师及刀的使用情况,有何用意?

以无厚入有间

通过族庖、良庖反衬庖丁。对比三者不同的用刀方法--折、割、解,突出庖丁技艺的高超。

意在说明“有道”和“无道”的不同、强调“道”的重要。

3.庖丁的“刀”是如何做到“游刃有余”的?用文中的话回答。

小组讨论探究

让我们回到之前的问题:依你看,“那人(庖丁)”、“那牛”、“那刀”各有怎样的寓意呢?

牛:寓意复杂的社会或人生中会遇到的各种事情。

刀:寓意我们的内心、心灵、思维态度等。

人:寓意能用“刀”完成“解牛”任务又不伤害“刀”的每一个“我”,即庄子的“道”。

从解牛神技到养生之道

1.本文选自《庄子·养生主》,你印象中的“养生”是怎样的?

保温杯里泡枸杞、艾叶泡脚、推拿刮痧、庭院赏花等

2.《庖丁解牛》中的“养生之道”给我们带来怎样的启示?有何现实意义?

(1)任何高超的技艺都源于一点一滴的日积月累。做事重复多了就会形成习惯、积累经验、抓住规律,从而达到熟能生巧。读经典遍数多了、时间长了,就能熟读成诵。书读百遍,其义自见。简单的事情重复做,你就是专家;重复的事情用心做,你就是赢家。

(2)一切以保全生命为基础。像庖丁爱护刀一样爱惜自己的生命,不拿生命开玩笑。“见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟。”时时刻刻抱有敬畏之心、恭敬之心,战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。自由与谨慎,有粗有细,相得益彰。

人生启示、现实意义

(3)顺应规律(社会),不跟世界硬碰硬。如果总是硬碰硬,你的身体也许就是刀的际遇,砍几下,刀就留下很多缺口。大多数人不会像族庖去砍大骨头,但是会在良庖的状态里出不来,觉得自己能解决,或者是想印证自己能行,于是陷入功名利禄中无法自拔。

(4)放过自己,修养心灵。遇到无法解决的困难,可以绕开,要学会及时止损。有的人跟垃圾人起冲突,往死里爱一个渣男(渣女),他明明可以绕过去,却不放过自己,结果很容易把人生搭进去,他的“刀”也断了。庄子认为人们只在自然与社会法律的允许中行走,才可以保全身体,达到养生的目的。人生而有定数。这个定数就是机体的基因和后天的环境结合下的生命过程和结果。不可强求,当然也不可无为。

3.课文最后一句,文惠君说“吾得庖丁之言,得养生焉”,作为君主,你认为他悟出了怎样的“养生之道”?

从课文中描写庖丁解牛场面时写的“合于《桑林》之舞,乃中《经首》之会”来看,暗示庄子写此文的用意可能不是单纯地想告诉普通人该怎么活在这个世上,还可能有更深的用意——君王该如何来治理国家。《桑林》是商汤时期的乐曲,《经首》是尧时的乐曲,都是隆重的音乐,且商汤和尧帝都是贤君明主。

文惠君即魏惠王,历史上也叫梁惠王。在庄子所生活的战国初期,魏国最先强盛,魏惠王声望极高,《战国策》说他打算“复立天子”,即在诸侯中重新树立周天子的权威,他再以辅佐天子之功,挟天子以令诸侯,成就一代霸业。但他试图扶持小国、削弱大国的举措,最终与各大国四面树敌,在齐、赵、秦等接连攻伐之下,魏国无法支撑。在相国惠施劝说下,魏惠王“变服折节而朝齐”,与齐威王互尊对方为王,魏国的霸业自此终结。庄子所了解的很可能是霸业已终结的晚年魏惠王,而庖丁解牛或许也正在此时。

可以想见,在经历了盛极而衰、霸业成空的魏惠王听来,对庖丁的这一番话会有更深的感慨。他听出了要遵循天道,克制、有限度地使用力量,切勿用力过猛,最终适得其反。治国之理也是一样。

庄子借庖丁之口只是含蓄劝谏:您原先太过崇尚强力,结果引发邻国敌意而反受其害,只有顺天应人,遵循自然之理,才能事半功倍,无为而治。

课堂总结

养生就如解牛一般,社会就像“那牛”一样,虽然复杂,但有迹可循,有间隙可入。我们每个人的内心就如切入牛身的“那把刀”,游走于社会,要顺应自然,遵循规律。只有这样,我们才能像“那人”(庖丁)那样,做到超然物外,自由自在,物我合一。

课后作业

在经济高速发展,生活压力加大的现代社会,“养生”不再专属老年人,养生逐渐成为年轻人的常态需求。青年群体的养生方式很特别:枸杞配酒、润喉糖配香烟、熬夜配面膜、牛奶配辣条、破洞裤配暖宝宝、课上趴台配熬夜刷题、上班摸鱼配深夜加班等。

请你点评这种养生方式的不合理性,并提出正确的养生妙方,写一篇不少于400字的文字。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])