4.《望海潮》《扬州慢》课件(共58张PPT)

文档属性

| 名称 | 4.《望海潮》《扬州慢》课件(共58张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 124.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-27 10:17:14 | ||

图片预览

文档简介

(共58张PPT)

部编版 · 高中语文

《望海潮》《扬州慢》群文阅读

提到江南,你会想到什么?小桥流水,亭台楼阁,还是杏花烟雨,绿柳扁舟,或是涉江采莲的女子,撑着油纸伞的丁香姑娘……

今天让我们跟随柳永和姜夔的脚步,畅游古江南。

作者名片

柳永(约987年—约1053年),原名三变,字景庄,后改名柳永,字耆卿,因排行第七,又称柳七,福建崇安人,代表作《望海潮》《雨霖铃》,著有《乐章集》。

纪昀曾评价说:“诗当学杜诗,词当学柳词。”

柳永词在当时流传很广,“凡有井水饮处,皆能歌柳词”。其词多描绘城市风光和歌伎生活,尤其长于抒写羁旅行役之情。被称为慢词之祖、婉约之宗。其创作慢词,铺叙刻画,情景交融,语言通俗,音律谐婉。

雨霖铃·寒蝉凄切

柳永

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。执手相看泪眼,竟无语凝噎。念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说?

黄金榜上,偶失龙头望。明代暂遗贤,如何向?未遂风云便,争不恣狂荡 何须论得丧。才子词人,自是白衣卿相。

烟花巷陌,依约丹青屏障。幸有意中人,堪寻访。且恁偎红倚翠,风流事,平生畅。青春都一饷。忍把浮名,换了浅斟zhēn低唱。

1009年,春闱在即,柳永踌躇满志,自信“定然魁甲登高第”。及试,真宗有诏,“属辞浮糜”皆受到严厉谴责,柳永初试落第。愤慨作词,发泄对科举的牢骚和不满 。

及至仁宗,“既然想要‘浅斟低唱’,何必在意虚名”,遂刻意划去柳永之名。柳永不得志,遂出入娼馆酒楼,自号“奉旨填词柳三变”。

鹤冲天

作者名片

柳永最终官至屯田员外郎,世称柳屯田、柳郎中。

柳永一生都在烟花柳巷里亲热唱和,当时歌妓们的心声是:“不愿君王召,愿得柳七叫;不愿千黄金,愿得柳七心;不愿神仙见,愿识柳七面。”柳永晚年穷愁潦倒,死时一贫如洗,是他的歌妓姐妹们集资营葬。死后亦无亲族祭奠,每年清明节,歌妓都相约赴其坟地祭扫,并相沿成习,称之“吊柳七”或“吊柳会”。

作者名片

姜夔

布衣终生,以清客身份周游四方,常作达官贵人座上宾。擅长写词,善书法、精音乐、能自度曲。词多纪游、咏物、感叹身世飘零,亦有寄寓忧国伤时之作。词风“清空”,自成一体。

(约1155—约1221)字尧章,号白石道人

幼年丧父,四连落榜(1155年—1185)

一生漂泊,寄人篱下(1185年—1202)

失去依靠,孤独终老(1202年—1221年)

kuí

望海潮

00:00

01:11

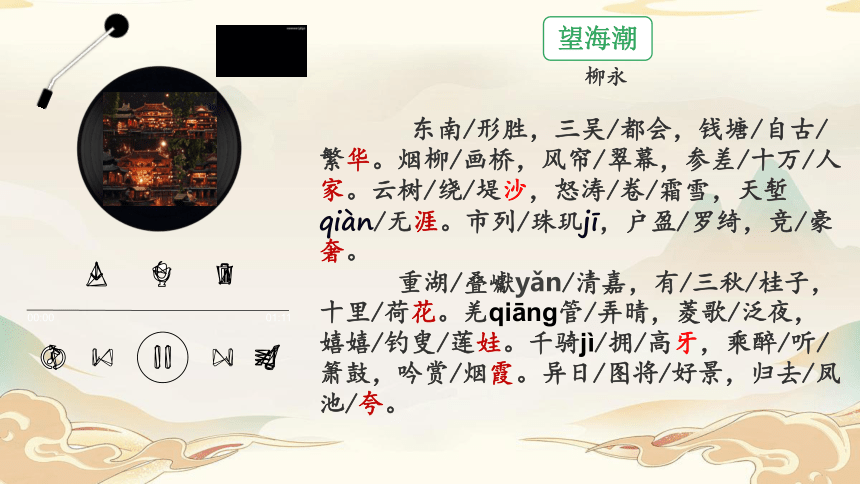

东南/形胜,三吴/都会,钱塘/自古/繁华。烟柳/画桥,风帘/翠幕,参差/十万/人家。云树/绕/堤沙,怒涛/卷/霜雪,天堑qiàn/无涯。市列/珠玑jī,户盈/罗绮,竞/豪奢。

重湖/叠巘yǎn/清嘉,有/三秋/桂子,十里/荷花。羌qiāng管/弄晴,菱歌/泛夜,嬉嬉/钓叟/莲娃。千骑jì/拥/高牙,乘醉/听/箫鼓,吟赏/烟霞。异日/图将/好景,归去/凤池/夸。

柳永

00:00

01:11

扬 州 慢

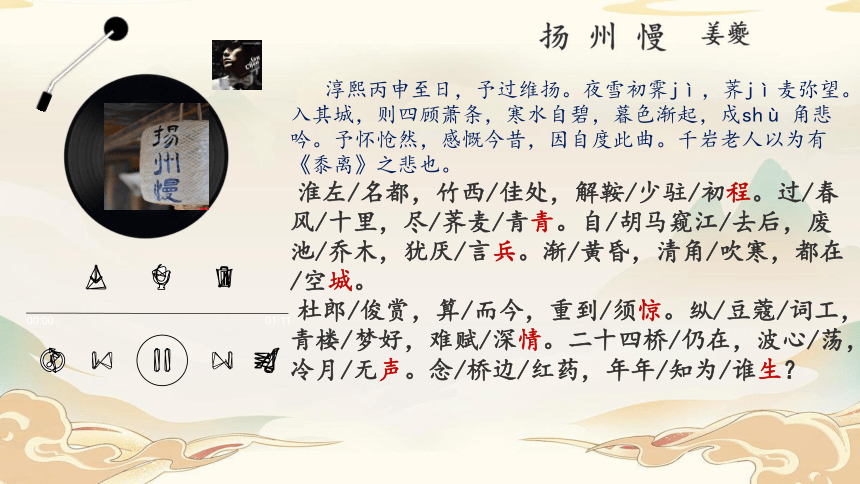

淳熙丙申至日,予过维扬。夜雪初霁jì,荠jì麦弥望。入其城,则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍shù 角悲吟。予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。千岩老人以为有《黍离》之悲也。

淮左/名都,竹西/佳处,解鞍/少驻/初程。过/春风/十里,尽/荠麦/青青。自/胡马窥江/去后,废池/乔木,犹厌/言兵。渐/黄昏,清角/吹寒,都在/空城。

杜郎/俊赏,算/而今,重到/须惊。纵/豆蔻/词工,青楼/梦好,难赋/深情。二十四桥/仍在,波心/荡,冷月/无声。念/桥边/红药,年年/知为/谁生?

姜夔

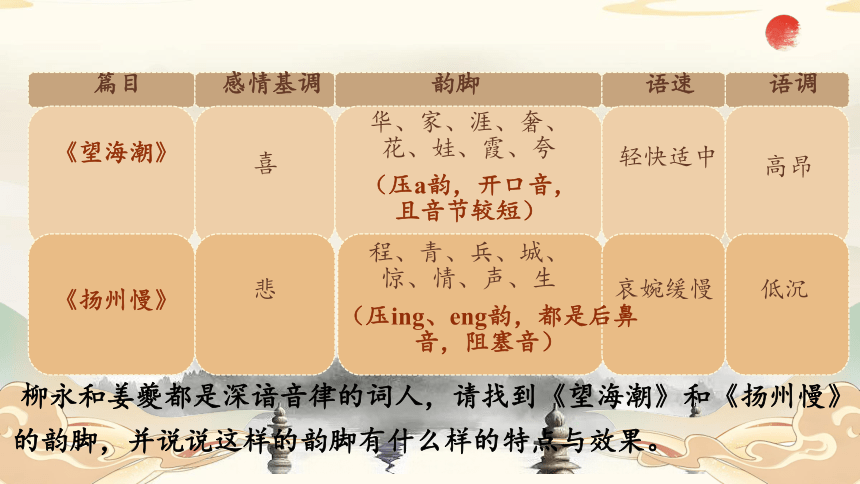

篇目

感情基调

韵脚

语速

语调

《扬州慢》

悲

华、家、涯、奢、花、娃、霞、夸

轻快适中

哀婉缓慢

高昂

低沉

程、青、兵、城、惊、情、声、生

(压ing、eng韵,都是后鼻音,阻塞音)

(压a韵,开口音,且音节较短)

《望海潮》

喜

柳永和姜夔都是深谙音律的词人,请找到《望海潮》和《扬州慢》的韵脚,并说说这样的韵脚有什么样的特点与效果。

两座怎样的城——内容比较

请从柳永的《望海潮》和姜夔的《扬州慢》中各选择一个词概括所写城市的特点,梳理词中的意象。

繁

华

《望海潮》

杭州

钱塘自古

“

空

城

《扬州慢》

扬州

都是

“

两座怎样的城

内容比较

任务一

发现城市的

诗

意

你从哪里感受到杭州的“繁华”?

东南/形胜,三吴/都会,钱塘/自古/繁华。烟柳/画桥,风帘/翠幕,参差/十万/人家。云树/绕/堤沙,怒涛/卷/霜雪,天堑qiàn/无涯。市列/珠玑jī,户盈/罗绮,竞/豪奢。

重湖/叠巘yǎn/清嘉,有/三秋/桂子,十里/荷花。羌qiāng管/弄晴,菱歌/泛夜,嬉嬉/钓叟/莲娃。千骑jì/拥/高牙,乘醉/听/箫鼓,吟赏/烟霞。异日/图将/好景,归去/凤池/夸。

发现城市的

诗

意

烟柳画桥,风帘翠幕,“云树绕堤沙”“三秋桂子,十里荷花”

“参差十万人家”

“市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。”

“箫鼓、菱歌、羌管”

“嬉嬉钓叟莲娃”“乘醉听箫鼓,吟赏烟霞”

你从哪里感受到杭州的“繁华”?

景美

人多

豪奢的物质

优美的乐声

官民同乐

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。

烟柳画桥,

风帘翠幕,

参差十万人家。

云树绕堤沙

怒涛卷霜雪

天堑无涯

qiàn

市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。

东南形胜

怒涛卷霜雪

天堑无涯

三吴都会

烟柳画桥

风帘翠幕

参差十万人家

钱塘自古繁华

市列珠玑

户盈罗绮

竞豪奢

生活富足

都市繁盛

景色壮观

上片小结

云树绕堤沙

重湖叠巘清嘉

有三秋桂子

十里荷花

羌管弄晴

菱歌泛夜

嬉嬉钓叟莲娃

千骑拥高牙,

乘醉听箫鼓,

吟赏烟霞。

千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。

千名骑兵跟随,高牙大旗簇拥,长官们在微醺中听着箫鼓管弦,吟诗作词,赞赏着美丽的水色山光。

官:政治清明社会安定。正因为百姓各自安居乐业,官吏才有闲情逸致享受歌舞和美景,从侧面歌颂了他们治理有方,才使当地呈现出一片祥和的承平气象。

西湖湖山之美

三秋桂子(山上)

十里荷花(水中)

百姓生活愉悦

羌管弄晴

菱歌泛夜

嬉嬉

长官生活休闲

千骑(仪仗队的气派、威风)

乘醉

吟赏

互文

(宴酣之乐)

(山水之乐)

下片小结

重湖、叠巘(水碧山青)

扬州慢

部编教材高中语文 选择性必修(下册) 第一单元

发现城市的

诗

意

烟花三月下扬州

天下三分明月夜,二分无赖是扬州。

扬州富庶甲天下,时人称扬一益二。

二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫。

十里长街市井连,月明桥上看神仙。

但求死看扬州月,不愿生归架六龙。(隋炀帝)

扬 州 慢

淳熙丙申至日,予过维扬。夜雪初霁jì,荠jì麦弥望。入其城,则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍shù 角悲吟。予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。千岩老人以为有《黍离》之悲也。

淮左/名都,竹西/佳处,解鞍/少驻/初程。过/春风/十里,尽/荠麦/青青。自/胡马窥江/去后,废池/乔木,犹厌/言兵。渐/黄昏,清角/吹寒,都在/空城。

杜郎/俊赏,算/而今,重到/须惊。纵/豆蔻/词工,青楼/梦好,难赋/深情。二十四桥/仍在,波心/荡,冷月/无声。念/桥边/红药,年年/知为/谁生?

姜夔

你从哪里感受到扬州“空城”这一特点?

角度 诗句 特点

视觉 过春风十里,尽荠麦青青 二十四桥仍在,波心荡冷月无声 念桥边红药,年年知为谁生 城市荒芜

无繁华热闹声无赏花之人

听觉 “渐黄昏,清角吹寒” 冷月无声 音乐变调

人 “废池乔木,犹厌言兵” 人心惶惶

你从哪里感受到扬州“空城”这一特点?

昔日 名都 原因

今日 空城

手法

虚写

实写

“竹西佳处”

“春风十里”

“青楼梦好”

“荞麦青青”

“废池乔木”

“清角吹寒”

繁华

热闹

破败

荒凉

昔盛今衰的感伤

自胡马窥江去后

对比鲜明、虚实相生、化用诗句、情景交融

红药,也称为芍药,芍药花作为一种意象符号,最早见于《诗经》:“维士与女,伊其相谑,赠之以芍药",古代男女交往,以芍药相赠表达结情之约或惜别之情。

魏晋南北朝可以说是芍药文学意象的另一个源起,以拟人化的手法,将芍药喻作风情万种的美人,以致后人用“芍药笼烟”来形容美人的娇媚。

又因为芍药开于暮春时节,当它开始绽放时,百花已开始凋谢,有寂寞之情。因此往往又成为落寞、凄凉之境的反衬,令人感慨昔日美好时光的不再。

“红药”意象

繁

华

空

城

杭州

扬州

太平盛世

劫后孤城

城内萧条、乐声悲吟、

无繁华之声,无赏花之人

物多、人丰、景美、乐声悠扬、歌舞升平

同样是城,在柳永笔下是繁华都城,在姜夔笔下是萧条空城。

同样是树,在柳永笔下是______,在姜夔笔下是______。

同样是水,在柳永笔下是______,在姜夔笔下是______。

同样是桥,在柳永笔下是______,在姜夔笔下是___________。

同样是花,在柳永笔下是___________,在姜夔笔下是______。

同样是音乐,在柳永笔下是___________,在姜夔笔下是______。

云树

乔木

怒涛

寒水

羌管菱歌

清角

桂子荷花

红药

画桥

二十四桥

仿照示例,请你选择两首词中的意象进行续写。

对比意象,为诗词配图

的云树

的怒涛

的画桥

的桂子荷花

羌管菱歌

的乔木

的寒水

的二十四桥

的芍药

的清角

气势磅礴

飘香沁人

郁郁葱葱

热闹华美

悦耳动听

凄凉刺骨

无人欣赏

高大萧条

无人寻访

凄清低沉

繁华富足的杭州

满目疮痍的扬州

两种怎样的情

情感比较

任务二

城市和人一样,也有记忆,一代代人创造了它之后纷纷离去,却把记忆留在了城市中。

—— 冯骥才《城市为什么需要记忆》

喜

悲

情境导入

24

两首词中为何展示出不同的城市情感记忆?

“柳耆卿与孙相何为布衣交。孙知杭州,门禁甚严。耆卿欲见之不得,作《望海潮》词,往谒名妓楚楚曰:‘欲见孙相,恨无门路。若因府会,愿借朱唇歌于孙相公之前。若问谁为此词,但说柳七。’”

——(宋)罗大经

《望海潮》写作背景

干谒词是古代文人为推销自己而写的一种诗歌,类似于现代的自荐信。一些文人为了求得进身的机会,往往十分含蓄地写一些干谒诗,向达官贵人呈献诗文,展示自己的才华与抱负,以求引荐。

夸杭州

→夸地方官政绩

→希望得到地方长官召见和赏识

干谒词gān yè

湖

十

西

传说金主完颜亮听了这首词后,对“三秋桂子,十里荷花”的江南美景十分倾慕,遂起“投鞭渡江”之意

景

南宋建炎三年(1129),金兵大举南侵,攻破扬州、建康、临安等城,焚掠一空。此后不断地发动对南宋的进攻。绍兴三十一年(1161),金人十万铁骑破扬州,大肆掳掠,“横尸二十里”,扬州再次遭到极其惨重的破坏,变成一座空城。隆兴二年(1164),金兵又大举进犯淮南地区,扬州又一次受到影响。

《扬州慢》写于宋孝宗淳熙三年(1176)冬至,当时作者21岁。这时距完颜亮南侵已有15年,距符离之败亦有13年,但扬州城依然是四顾萧条、一片残破景象。姜夔因路过扬州,目睹了战争洗劫后扬州的萧条景象,

抚今追昔,悲叹今曰的荒凉,追忆昔曰的繁华,发为吟咏,以寄托对扬州昔曰繁华的怀念和对今曰山河残破的哀思。

《扬州慢》写作背景

淳熙丙申至日,余过维扬。夜雪初霁,荠麦弥望。入其城则四顾萧条,寒水自碧。暮色渐起,戍角悲吟。予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。千岩老人以为有黍离 shǔ lí之悲也。

冬至

即扬州

雪止天晴

满眼

悲伤的样子

谱写

认为

驻防部队的号角

写作时间

所见所闻

作者感受

写作缘由

他人评价

解读小序

千岩老人:南宋诗人萧德藻。因喜爱乌程当地的山水之美,遂移家乌程,住县中屏山,其地有千岩之胜,因此自号“千岩老人”,表示归隐不仕之志。

萧德藻与南宋著名词人姜夔为好友,姜夔曾向他学诗,并娶其侄女为妻。

荠(jì):指荠菜,十字花科一年生草本植物,嫩叶可食,常见于田边、路旁。

麦(mài):指麦子(如小麦、大麦),主要粮食作物。

“荠麦”:字面指荠菜与麦子共生,或荠菜生长在麦田中,常见于土地未精耕或荒芜时。

何为“黍离之悲”?

2700年前,西周灭亡,平王东迁,后来周王室一个大夫路过曾经的都城——镐京。看到昔日繁华的都城已夷为平地,遗址上已经长满了附近农民栽种的庄稼,他不禁伤心落泪,吟唱出了一首著名的诗歌——《黍离》。由此衍生出一种情感,叫“黍离之悲”。人们往往把亡国之痛、兴亡之感,称作“黍离之悲”。

黍离之悲是指对国家残破,今不如昔的哀叹,也指国破家亡之痛。出自于《诗经》"王风",历来被视为是悲悼故国的代表作。

彼黍离离,彼稷之苗。行迈靡靡,中心摇摇。知我者,谓我心忧;不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉?

——《诗经·王风·黍离》

mí:意为“浪费”(如“靡费”)或“倒下”(如“风靡”)。

mǐ:意为“迟缓、颓废”(如“行迈靡靡”),或用于叠词“靡靡”。

“盛世之欢"与“黍离之悲”

《望海潮》描写了钱塘的富庶、壮美,《扬州慢》则描写了扬州的凄凉、衰败,两首词所展现的意境和情感形成鲜明对比。

内容的差异其实与两人写作时的心境有关:

《望海潮》为投赠之作,其目的是求得地方长官的召见和赏识,自然要展现杭州的治理有方和繁华富庶;

《扬州慢》则为即景抒情之作,词人客游扬州时有感于这座历史名城的凋敝和荒凉,而自度此曲,旨在抒写“黍离之悲”。

两种怎样的情

怎样绘城抒情

手法比较

任务三

这两首词分别运用了什么手法来绘城抒情的?

同样是描写城市,手法各异。两首词主要运用了什么手法?

望

海

潮

柳永采用铺叙的手法,渲染烘托,从自然风光、市井风貌、百姓生活等不同方面,在读者面前展开一幅宏伟壮丽的历史画卷,过渡自然,仅以区区百十来字,就为我们绘制了一幅杭州太平盛世的全景图,给人以美的享受。

铺叙

柳永创新词的表现手法,“以赋入词”,大胆借用汉赋和六朝小赋的主要手法铺陈,在创作的大量慢词中恣意渲染,极大地丰富了词的内容。

怎样绘城抒情——手法比较

“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。”

以铺叙手法模拟琵琶声的层次与节奏。

“相见时难别亦难,东风无力百花残。春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。”

“枯藤老树昏鸦,断肠人在天涯”

首联铺陈离别场景(东风、残花),颔联以春蚕、蜡炬的意象铺叙相思之苦。

密集铺陈意象,结尾“断肠人在天涯”留白,形成情感冲击。

“点染”艺术 手册p386

点染: 本是国画的术语。在诗词中是一种艺术手法。指的是作者在有些地方正面点明旨意(总写),有些地方侧面渲染(分述)。在写景抒情诗中,一般用景物来染;用一句话,一个词来点出要抒发的感情。

长亭送别

碧云天,

黄花地,

西风紧,

北雁南飞。

晓来谁染霜林醉? 总是离人泪。

天净沙 秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家。

古道西风瘦马,

夕阳西下,

断肠人在天涯。

染

点

点

染

《望海潮》

点染

怎样绘城抒情——手法比较

“点”是点明,即抒情、议论,直接抒发作者的感情、思想。

“染”是渲染,即写景、叙事,通过形象的描绘、形容或烘托和具体叙述,揭示作品的主题。

明确特征,识别“点染”——如何判断点染手法

1.点与染是同时出现,即有点必有染,反之亦然。

2.点与染之间无缝相接,点了之后紧接着就是染,点与染之间不可以插入其他句子,反之亦然。

3.从主次关系看,点是主旨,染是为点服务的。

4.从抒情角度看,凡是点染之处,都可以从情与景的角度进行赏析,点与染的抒情情感是一致的,相融的。

点染

-----借景抒情

借助特征,分析作用——“点染”作用谈

点染

词中有点,等于诗中有眼,文中有文眼。它或点出全词的主题,或定下全词的基调,起到画龙点睛的作用。

词中有染,有了景物对情感的渲染烘托,就会拓展词境,深化词心,使读者更加具体、形象的把握。

点染结合,产生情景交融的艺术效果。

“离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水。”

“寂寞梧桐深院锁清秋。”

典故

出处

作用

竹西佳处

春风十里

春风十里扬州路,卷起珠帘总不如。

——《赠别》

谁知竹西路,歌吹是扬州。

——《题扬州禅智寺》

豆蔻词工青楼梦好

娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。

——《赠别》

十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名。

——《遣怀》

二十四桥

二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫

——《寄扬州韩绰判官》

①表达崇拜之情。

②形象更加鲜明,

增加了文采。

③以昔日的繁华反衬了今日的荒凉,反而使词更沉郁,内容更丰厚。有力地表达了作者对扬州昔盛今衰的感伤。

此词大量化用杜牧的诗句,将过去的繁华和如今的荒凉形成对比。

城市 意象 意境 手法 情感

望海潮 杭州 城内风情 烟柳、画桥、风帘、翠幕、十万人家、珠玑、罗绮 美丽雅致 雄浑壮阔 繁华富庶 安定祥和 铺叙 点染、虚实 视听嗅/动静/远近 互文、比喻、拟人 惊叹

城外风光 云树、怒涛、天堑、重湖、叠巘、桂子、荷花、 赞美

士庶生活 羌管菱歌、钓叟莲娃、 箫鼓烟霞、千骑高牙 艳羡

扬州慢 扬州 昔日 淮左名都,竹西佳处、 春风十里、豆蔻词工、 二十四桥 繁华热闹 虚实、动静 用典、拟人 今昔对比反衬 以乐写哀 以景结情 移情于物、融情于景 反问、通感 昔盛今衰的感慨和感时伤世的情怀

今日 荠麦、废池乔木、清角、 空城、二十四桥、冷月、 桥边红药 悲怆萧条

集体记忆是在一个群体里或现代社会中人们所共享、传承以及一起建构的事或物。一个“记忆的场所”是任何重要的东西,不论它是物质或非物质的,由于人们的意愿或者时代的洗礼而变成一个群体的记忆遗产中标志性的元素。

——[法]莫里斯·哈布瓦赫《论集体记忆》

两座城市,两份情感,记录了一个时代的兴衰更替,给后人留下了永恒的回忆。

怎样绘城抒情——手法比较

送王昌龄

唐 李颀

漕水东去远,送君多暮情。

淹留野寺出,向背孤山明。

前望数千里,中无蒲稗生。

夕阳满舟楫,但爱微波清。

举酒林月上,解衣沙鸟鸣。

夜来莲花界,梦里金陵城。

叹息此离别,悠悠江海行。

【注】莲花界:佛寺,诗中指洛阳白马寺。

20.试赏析本诗的手法。(6分)

①运用了点染手法,“送君多暮情”句点出了伤别之情。“淹留野寺出”至“梦里金陵城”十句,层层铺写暮景,满篇幽淡惆怅,字字都是“暮情”,有力渲染烘托了离情。结尾“叹息此别离”再次点明别离之情,“悠悠江海行”表达对朋友孤身远去的依依不舍。

②虚实结合。将眼前实景(洛阳白马寺)与想象虚境(金陵城)交织。莲花界是实写的洛阳佛寺,金陵城则是虚指的友人目的地,虚实相生中暗含对友人前途的牵挂,拓展了诗歌的心理空间。

③、借景抒情用意象群共同营造出"蝉噪林逾静"的禅宗意境,使离别之苦转化为澄怀味象的审美体验。

④通感视觉层:孤山明灭、舟楫夕阳构成明艳色块,听觉层:沙鸟鸣啭与举杯劝酒声形成声景互动,触觉层:解衣的肌肤触感暗合夜色清凉

部编版 · 高中语文

《望海潮》《扬州慢》群文阅读

提到江南,你会想到什么?小桥流水,亭台楼阁,还是杏花烟雨,绿柳扁舟,或是涉江采莲的女子,撑着油纸伞的丁香姑娘……

今天让我们跟随柳永和姜夔的脚步,畅游古江南。

作者名片

柳永(约987年—约1053年),原名三变,字景庄,后改名柳永,字耆卿,因排行第七,又称柳七,福建崇安人,代表作《望海潮》《雨霖铃》,著有《乐章集》。

纪昀曾评价说:“诗当学杜诗,词当学柳词。”

柳永词在当时流传很广,“凡有井水饮处,皆能歌柳词”。其词多描绘城市风光和歌伎生活,尤其长于抒写羁旅行役之情。被称为慢词之祖、婉约之宗。其创作慢词,铺叙刻画,情景交融,语言通俗,音律谐婉。

雨霖铃·寒蝉凄切

柳永

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。执手相看泪眼,竟无语凝噎。念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说?

黄金榜上,偶失龙头望。明代暂遗贤,如何向?未遂风云便,争不恣狂荡 何须论得丧。才子词人,自是白衣卿相。

烟花巷陌,依约丹青屏障。幸有意中人,堪寻访。且恁偎红倚翠,风流事,平生畅。青春都一饷。忍把浮名,换了浅斟zhēn低唱。

1009年,春闱在即,柳永踌躇满志,自信“定然魁甲登高第”。及试,真宗有诏,“属辞浮糜”皆受到严厉谴责,柳永初试落第。愤慨作词,发泄对科举的牢骚和不满 。

及至仁宗,“既然想要‘浅斟低唱’,何必在意虚名”,遂刻意划去柳永之名。柳永不得志,遂出入娼馆酒楼,自号“奉旨填词柳三变”。

鹤冲天

作者名片

柳永最终官至屯田员外郎,世称柳屯田、柳郎中。

柳永一生都在烟花柳巷里亲热唱和,当时歌妓们的心声是:“不愿君王召,愿得柳七叫;不愿千黄金,愿得柳七心;不愿神仙见,愿识柳七面。”柳永晚年穷愁潦倒,死时一贫如洗,是他的歌妓姐妹们集资营葬。死后亦无亲族祭奠,每年清明节,歌妓都相约赴其坟地祭扫,并相沿成习,称之“吊柳七”或“吊柳会”。

作者名片

姜夔

布衣终生,以清客身份周游四方,常作达官贵人座上宾。擅长写词,善书法、精音乐、能自度曲。词多纪游、咏物、感叹身世飘零,亦有寄寓忧国伤时之作。词风“清空”,自成一体。

(约1155—约1221)字尧章,号白石道人

幼年丧父,四连落榜(1155年—1185)

一生漂泊,寄人篱下(1185年—1202)

失去依靠,孤独终老(1202年—1221年)

kuí

望海潮

00:00

01:11

东南/形胜,三吴/都会,钱塘/自古/繁华。烟柳/画桥,风帘/翠幕,参差/十万/人家。云树/绕/堤沙,怒涛/卷/霜雪,天堑qiàn/无涯。市列/珠玑jī,户盈/罗绮,竞/豪奢。

重湖/叠巘yǎn/清嘉,有/三秋/桂子,十里/荷花。羌qiāng管/弄晴,菱歌/泛夜,嬉嬉/钓叟/莲娃。千骑jì/拥/高牙,乘醉/听/箫鼓,吟赏/烟霞。异日/图将/好景,归去/凤池/夸。

柳永

00:00

01:11

扬 州 慢

淳熙丙申至日,予过维扬。夜雪初霁jì,荠jì麦弥望。入其城,则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍shù 角悲吟。予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。千岩老人以为有《黍离》之悲也。

淮左/名都,竹西/佳处,解鞍/少驻/初程。过/春风/十里,尽/荠麦/青青。自/胡马窥江/去后,废池/乔木,犹厌/言兵。渐/黄昏,清角/吹寒,都在/空城。

杜郎/俊赏,算/而今,重到/须惊。纵/豆蔻/词工,青楼/梦好,难赋/深情。二十四桥/仍在,波心/荡,冷月/无声。念/桥边/红药,年年/知为/谁生?

姜夔

篇目

感情基调

韵脚

语速

语调

《扬州慢》

悲

华、家、涯、奢、花、娃、霞、夸

轻快适中

哀婉缓慢

高昂

低沉

程、青、兵、城、惊、情、声、生

(压ing、eng韵,都是后鼻音,阻塞音)

(压a韵,开口音,且音节较短)

《望海潮》

喜

柳永和姜夔都是深谙音律的词人,请找到《望海潮》和《扬州慢》的韵脚,并说说这样的韵脚有什么样的特点与效果。

两座怎样的城——内容比较

请从柳永的《望海潮》和姜夔的《扬州慢》中各选择一个词概括所写城市的特点,梳理词中的意象。

繁

华

《望海潮》

杭州

钱塘自古

“

空

城

《扬州慢》

扬州

都是

“

两座怎样的城

内容比较

任务一

发现城市的

诗

意

你从哪里感受到杭州的“繁华”?

东南/形胜,三吴/都会,钱塘/自古/繁华。烟柳/画桥,风帘/翠幕,参差/十万/人家。云树/绕/堤沙,怒涛/卷/霜雪,天堑qiàn/无涯。市列/珠玑jī,户盈/罗绮,竞/豪奢。

重湖/叠巘yǎn/清嘉,有/三秋/桂子,十里/荷花。羌qiāng管/弄晴,菱歌/泛夜,嬉嬉/钓叟/莲娃。千骑jì/拥/高牙,乘醉/听/箫鼓,吟赏/烟霞。异日/图将/好景,归去/凤池/夸。

发现城市的

诗

意

烟柳画桥,风帘翠幕,“云树绕堤沙”“三秋桂子,十里荷花”

“参差十万人家”

“市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。”

“箫鼓、菱歌、羌管”

“嬉嬉钓叟莲娃”“乘醉听箫鼓,吟赏烟霞”

你从哪里感受到杭州的“繁华”?

景美

人多

豪奢的物质

优美的乐声

官民同乐

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。

烟柳画桥,

风帘翠幕,

参差十万人家。

云树绕堤沙

怒涛卷霜雪

天堑无涯

qiàn

市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。

东南形胜

怒涛卷霜雪

天堑无涯

三吴都会

烟柳画桥

风帘翠幕

参差十万人家

钱塘自古繁华

市列珠玑

户盈罗绮

竞豪奢

生活富足

都市繁盛

景色壮观

上片小结

云树绕堤沙

重湖叠巘清嘉

有三秋桂子

十里荷花

羌管弄晴

菱歌泛夜

嬉嬉钓叟莲娃

千骑拥高牙,

乘醉听箫鼓,

吟赏烟霞。

千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。

千名骑兵跟随,高牙大旗簇拥,长官们在微醺中听着箫鼓管弦,吟诗作词,赞赏着美丽的水色山光。

官:政治清明社会安定。正因为百姓各自安居乐业,官吏才有闲情逸致享受歌舞和美景,从侧面歌颂了他们治理有方,才使当地呈现出一片祥和的承平气象。

西湖湖山之美

三秋桂子(山上)

十里荷花(水中)

百姓生活愉悦

羌管弄晴

菱歌泛夜

嬉嬉

长官生活休闲

千骑(仪仗队的气派、威风)

乘醉

吟赏

互文

(宴酣之乐)

(山水之乐)

下片小结

重湖、叠巘(水碧山青)

扬州慢

部编教材高中语文 选择性必修(下册) 第一单元

发现城市的

诗

意

烟花三月下扬州

天下三分明月夜,二分无赖是扬州。

扬州富庶甲天下,时人称扬一益二。

二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫。

十里长街市井连,月明桥上看神仙。

但求死看扬州月,不愿生归架六龙。(隋炀帝)

扬 州 慢

淳熙丙申至日,予过维扬。夜雪初霁jì,荠jì麦弥望。入其城,则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍shù 角悲吟。予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。千岩老人以为有《黍离》之悲也。

淮左/名都,竹西/佳处,解鞍/少驻/初程。过/春风/十里,尽/荠麦/青青。自/胡马窥江/去后,废池/乔木,犹厌/言兵。渐/黄昏,清角/吹寒,都在/空城。

杜郎/俊赏,算/而今,重到/须惊。纵/豆蔻/词工,青楼/梦好,难赋/深情。二十四桥/仍在,波心/荡,冷月/无声。念/桥边/红药,年年/知为/谁生?

姜夔

你从哪里感受到扬州“空城”这一特点?

角度 诗句 特点

视觉 过春风十里,尽荠麦青青 二十四桥仍在,波心荡冷月无声 念桥边红药,年年知为谁生 城市荒芜

无繁华热闹声无赏花之人

听觉 “渐黄昏,清角吹寒” 冷月无声 音乐变调

人 “废池乔木,犹厌言兵” 人心惶惶

你从哪里感受到扬州“空城”这一特点?

昔日 名都 原因

今日 空城

手法

虚写

实写

“竹西佳处”

“春风十里”

“青楼梦好”

“荞麦青青”

“废池乔木”

“清角吹寒”

繁华

热闹

破败

荒凉

昔盛今衰的感伤

自胡马窥江去后

对比鲜明、虚实相生、化用诗句、情景交融

红药,也称为芍药,芍药花作为一种意象符号,最早见于《诗经》:“维士与女,伊其相谑,赠之以芍药",古代男女交往,以芍药相赠表达结情之约或惜别之情。

魏晋南北朝可以说是芍药文学意象的另一个源起,以拟人化的手法,将芍药喻作风情万种的美人,以致后人用“芍药笼烟”来形容美人的娇媚。

又因为芍药开于暮春时节,当它开始绽放时,百花已开始凋谢,有寂寞之情。因此往往又成为落寞、凄凉之境的反衬,令人感慨昔日美好时光的不再。

“红药”意象

繁

华

空

城

杭州

扬州

太平盛世

劫后孤城

城内萧条、乐声悲吟、

无繁华之声,无赏花之人

物多、人丰、景美、乐声悠扬、歌舞升平

同样是城,在柳永笔下是繁华都城,在姜夔笔下是萧条空城。

同样是树,在柳永笔下是______,在姜夔笔下是______。

同样是水,在柳永笔下是______,在姜夔笔下是______。

同样是桥,在柳永笔下是______,在姜夔笔下是___________。

同样是花,在柳永笔下是___________,在姜夔笔下是______。

同样是音乐,在柳永笔下是___________,在姜夔笔下是______。

云树

乔木

怒涛

寒水

羌管菱歌

清角

桂子荷花

红药

画桥

二十四桥

仿照示例,请你选择两首词中的意象进行续写。

对比意象,为诗词配图

的云树

的怒涛

的画桥

的桂子荷花

羌管菱歌

的乔木

的寒水

的二十四桥

的芍药

的清角

气势磅礴

飘香沁人

郁郁葱葱

热闹华美

悦耳动听

凄凉刺骨

无人欣赏

高大萧条

无人寻访

凄清低沉

繁华富足的杭州

满目疮痍的扬州

两种怎样的情

情感比较

任务二

城市和人一样,也有记忆,一代代人创造了它之后纷纷离去,却把记忆留在了城市中。

—— 冯骥才《城市为什么需要记忆》

喜

悲

情境导入

24

两首词中为何展示出不同的城市情感记忆?

“柳耆卿与孙相何为布衣交。孙知杭州,门禁甚严。耆卿欲见之不得,作《望海潮》词,往谒名妓楚楚曰:‘欲见孙相,恨无门路。若因府会,愿借朱唇歌于孙相公之前。若问谁为此词,但说柳七。’”

——(宋)罗大经

《望海潮》写作背景

干谒词是古代文人为推销自己而写的一种诗歌,类似于现代的自荐信。一些文人为了求得进身的机会,往往十分含蓄地写一些干谒诗,向达官贵人呈献诗文,展示自己的才华与抱负,以求引荐。

夸杭州

→夸地方官政绩

→希望得到地方长官召见和赏识

干谒词gān yè

湖

十

西

传说金主完颜亮听了这首词后,对“三秋桂子,十里荷花”的江南美景十分倾慕,遂起“投鞭渡江”之意

景

南宋建炎三年(1129),金兵大举南侵,攻破扬州、建康、临安等城,焚掠一空。此后不断地发动对南宋的进攻。绍兴三十一年(1161),金人十万铁骑破扬州,大肆掳掠,“横尸二十里”,扬州再次遭到极其惨重的破坏,变成一座空城。隆兴二年(1164),金兵又大举进犯淮南地区,扬州又一次受到影响。

《扬州慢》写于宋孝宗淳熙三年(1176)冬至,当时作者21岁。这时距完颜亮南侵已有15年,距符离之败亦有13年,但扬州城依然是四顾萧条、一片残破景象。姜夔因路过扬州,目睹了战争洗劫后扬州的萧条景象,

抚今追昔,悲叹今曰的荒凉,追忆昔曰的繁华,发为吟咏,以寄托对扬州昔曰繁华的怀念和对今曰山河残破的哀思。

《扬州慢》写作背景

淳熙丙申至日,余过维扬。夜雪初霁,荠麦弥望。入其城则四顾萧条,寒水自碧。暮色渐起,戍角悲吟。予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。千岩老人以为有黍离 shǔ lí之悲也。

冬至

即扬州

雪止天晴

满眼

悲伤的样子

谱写

认为

驻防部队的号角

写作时间

所见所闻

作者感受

写作缘由

他人评价

解读小序

千岩老人:南宋诗人萧德藻。因喜爱乌程当地的山水之美,遂移家乌程,住县中屏山,其地有千岩之胜,因此自号“千岩老人”,表示归隐不仕之志。

萧德藻与南宋著名词人姜夔为好友,姜夔曾向他学诗,并娶其侄女为妻。

荠(jì):指荠菜,十字花科一年生草本植物,嫩叶可食,常见于田边、路旁。

麦(mài):指麦子(如小麦、大麦),主要粮食作物。

“荠麦”:字面指荠菜与麦子共生,或荠菜生长在麦田中,常见于土地未精耕或荒芜时。

何为“黍离之悲”?

2700年前,西周灭亡,平王东迁,后来周王室一个大夫路过曾经的都城——镐京。看到昔日繁华的都城已夷为平地,遗址上已经长满了附近农民栽种的庄稼,他不禁伤心落泪,吟唱出了一首著名的诗歌——《黍离》。由此衍生出一种情感,叫“黍离之悲”。人们往往把亡国之痛、兴亡之感,称作“黍离之悲”。

黍离之悲是指对国家残破,今不如昔的哀叹,也指国破家亡之痛。出自于《诗经》"王风",历来被视为是悲悼故国的代表作。

彼黍离离,彼稷之苗。行迈靡靡,中心摇摇。知我者,谓我心忧;不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉?

——《诗经·王风·黍离》

mí:意为“浪费”(如“靡费”)或“倒下”(如“风靡”)。

mǐ:意为“迟缓、颓废”(如“行迈靡靡”),或用于叠词“靡靡”。

“盛世之欢"与“黍离之悲”

《望海潮》描写了钱塘的富庶、壮美,《扬州慢》则描写了扬州的凄凉、衰败,两首词所展现的意境和情感形成鲜明对比。

内容的差异其实与两人写作时的心境有关:

《望海潮》为投赠之作,其目的是求得地方长官的召见和赏识,自然要展现杭州的治理有方和繁华富庶;

《扬州慢》则为即景抒情之作,词人客游扬州时有感于这座历史名城的凋敝和荒凉,而自度此曲,旨在抒写“黍离之悲”。

两种怎样的情

怎样绘城抒情

手法比较

任务三

这两首词分别运用了什么手法来绘城抒情的?

同样是描写城市,手法各异。两首词主要运用了什么手法?

望

海

潮

柳永采用铺叙的手法,渲染烘托,从自然风光、市井风貌、百姓生活等不同方面,在读者面前展开一幅宏伟壮丽的历史画卷,过渡自然,仅以区区百十来字,就为我们绘制了一幅杭州太平盛世的全景图,给人以美的享受。

铺叙

柳永创新词的表现手法,“以赋入词”,大胆借用汉赋和六朝小赋的主要手法铺陈,在创作的大量慢词中恣意渲染,极大地丰富了词的内容。

怎样绘城抒情——手法比较

“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。”

以铺叙手法模拟琵琶声的层次与节奏。

“相见时难别亦难,东风无力百花残。春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。”

“枯藤老树昏鸦,断肠人在天涯”

首联铺陈离别场景(东风、残花),颔联以春蚕、蜡炬的意象铺叙相思之苦。

密集铺陈意象,结尾“断肠人在天涯”留白,形成情感冲击。

“点染”艺术 手册p386

点染: 本是国画的术语。在诗词中是一种艺术手法。指的是作者在有些地方正面点明旨意(总写),有些地方侧面渲染(分述)。在写景抒情诗中,一般用景物来染;用一句话,一个词来点出要抒发的感情。

长亭送别

碧云天,

黄花地,

西风紧,

北雁南飞。

晓来谁染霜林醉? 总是离人泪。

天净沙 秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家。

古道西风瘦马,

夕阳西下,

断肠人在天涯。

染

点

点

染

《望海潮》

点染

怎样绘城抒情——手法比较

“点”是点明,即抒情、议论,直接抒发作者的感情、思想。

“染”是渲染,即写景、叙事,通过形象的描绘、形容或烘托和具体叙述,揭示作品的主题。

明确特征,识别“点染”——如何判断点染手法

1.点与染是同时出现,即有点必有染,反之亦然。

2.点与染之间无缝相接,点了之后紧接着就是染,点与染之间不可以插入其他句子,反之亦然。

3.从主次关系看,点是主旨,染是为点服务的。

4.从抒情角度看,凡是点染之处,都可以从情与景的角度进行赏析,点与染的抒情情感是一致的,相融的。

点染

-----借景抒情

借助特征,分析作用——“点染”作用谈

点染

词中有点,等于诗中有眼,文中有文眼。它或点出全词的主题,或定下全词的基调,起到画龙点睛的作用。

词中有染,有了景物对情感的渲染烘托,就会拓展词境,深化词心,使读者更加具体、形象的把握。

点染结合,产生情景交融的艺术效果。

“离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水。”

“寂寞梧桐深院锁清秋。”

典故

出处

作用

竹西佳处

春风十里

春风十里扬州路,卷起珠帘总不如。

——《赠别》

谁知竹西路,歌吹是扬州。

——《题扬州禅智寺》

豆蔻词工青楼梦好

娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。

——《赠别》

十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名。

——《遣怀》

二十四桥

二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫

——《寄扬州韩绰判官》

①表达崇拜之情。

②形象更加鲜明,

增加了文采。

③以昔日的繁华反衬了今日的荒凉,反而使词更沉郁,内容更丰厚。有力地表达了作者对扬州昔盛今衰的感伤。

此词大量化用杜牧的诗句,将过去的繁华和如今的荒凉形成对比。

城市 意象 意境 手法 情感

望海潮 杭州 城内风情 烟柳、画桥、风帘、翠幕、十万人家、珠玑、罗绮 美丽雅致 雄浑壮阔 繁华富庶 安定祥和 铺叙 点染、虚实 视听嗅/动静/远近 互文、比喻、拟人 惊叹

城外风光 云树、怒涛、天堑、重湖、叠巘、桂子、荷花、 赞美

士庶生活 羌管菱歌、钓叟莲娃、 箫鼓烟霞、千骑高牙 艳羡

扬州慢 扬州 昔日 淮左名都,竹西佳处、 春风十里、豆蔻词工、 二十四桥 繁华热闹 虚实、动静 用典、拟人 今昔对比反衬 以乐写哀 以景结情 移情于物、融情于景 反问、通感 昔盛今衰的感慨和感时伤世的情怀

今日 荠麦、废池乔木、清角、 空城、二十四桥、冷月、 桥边红药 悲怆萧条

集体记忆是在一个群体里或现代社会中人们所共享、传承以及一起建构的事或物。一个“记忆的场所”是任何重要的东西,不论它是物质或非物质的,由于人们的意愿或者时代的洗礼而变成一个群体的记忆遗产中标志性的元素。

——[法]莫里斯·哈布瓦赫《论集体记忆》

两座城市,两份情感,记录了一个时代的兴衰更替,给后人留下了永恒的回忆。

怎样绘城抒情——手法比较

送王昌龄

唐 李颀

漕水东去远,送君多暮情。

淹留野寺出,向背孤山明。

前望数千里,中无蒲稗生。

夕阳满舟楫,但爱微波清。

举酒林月上,解衣沙鸟鸣。

夜来莲花界,梦里金陵城。

叹息此离别,悠悠江海行。

【注】莲花界:佛寺,诗中指洛阳白马寺。

20.试赏析本诗的手法。(6分)

①运用了点染手法,“送君多暮情”句点出了伤别之情。“淹留野寺出”至“梦里金陵城”十句,层层铺写暮景,满篇幽淡惆怅,字字都是“暮情”,有力渲染烘托了离情。结尾“叹息此别离”再次点明别离之情,“悠悠江海行”表达对朋友孤身远去的依依不舍。

②虚实结合。将眼前实景(洛阳白马寺)与想象虚境(金陵城)交织。莲花界是实写的洛阳佛寺,金陵城则是虚指的友人目的地,虚实相生中暗含对友人前途的牵挂,拓展了诗歌的心理空间。

③、借景抒情用意象群共同营造出"蝉噪林逾静"的禅宗意境,使离别之苦转化为澄怀味象的审美体验。

④通感视觉层:孤山明灭、舟楫夕阳构成明艳色块,听觉层:沙鸟鸣啭与举杯劝酒声形成声景互动,触觉层:解衣的肌肤触感暗合夜色清凉