课时作业(二十) 社会主义国家的发展与变化 (含答案) 2024-2025学年高一历史统编版中外历史纲要(下册)

文档属性

| 名称 | 课时作业(二十) 社会主义国家的发展与变化 (含答案) 2024-2025学年高一历史统编版中外历史纲要(下册) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 140.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-26 12:35:46 | ||

图片预览

文档简介

课时作业(二十) 社会主义国家的发展与变化

(分值:62分)

[基础达标练]

1.(3分)1953年,苏联农业单位面积产量仅为欧洲其他国家平均产量的1/3,农业的落后严重制约了人民生活水平的提高。出现这种状况的主要原因是( )

A.自然灾害的影响 B.苏联模式的弊端

C.长期战争的破坏 D.西方国家经济制裁

2.(3分)1956年,苏共二十大制定“六五”计划,规定五年内生产资料生产增加70%,消费品的生产增加大约60%。1959年,苏共二十一大修改了“六五”计划,提出要在3—4年里使肉、黄油、牛奶产量赶上美国。这表明当时苏共( )

A.准确定位美苏差距,加快工业发展

B.力图消除苏联模式的负面影响

C.试图把工作重心转移至经济建设

D.逐步放弃与美国冷战的外交战略

3.(3分)1964年苏联政府做出决定:对重工业企业,国家只下达产量计划和盈利计划,其他经济指标由企业自行制订;轻工业企业的产量和计划由企业自行制订。当企业完成计划时,企业可以从利润中提取奖励基金。由此可知,当时的苏联政府( )

A.利用市场手段调节经济发展

B.试图突破所有制结构模式

C.完全将企业管理权放给地方

D.给企业一定的经营自主权

4.(3分)在1985年4月的苏共中央全会上,苏共提出了“加速发展战略”,主要目的是集中财力和物力,大力发展机械制造业,购买西方技术,实现工业部门的快速增长。据此可知,“加速发展战略”( )

A.重视国民消费行业的发展

B.旨在改变苏联的传统经济模式

C.忽视了对经济结构的调整

D.缩小了苏联同西方国家的差距

5.(3分)[2024·黑龙江哈尔滨九中期末]帕尔默指出:“一场几乎是不流血的革命在1991年,在世界共产主义的心脏发生了,毁灭了1917年十月革命的成果。”这里的“革命”指的是( )

A.苏联解体 B.北约东扩

C.东欧剧变 D.两德统一

6.(3分)东欧剧变后,东欧绝大部分原社会主义国家急剧衰落,从第二世界国家变为第三世界国家。第三世界国家和地区由约160个增加到约180个,人口增加了约4亿。这说明( )

A.社会制度剧变导致东欧衰落

B.第三世界国家开始了新崛起

C.多极化趋势进一步得到加强

D.苏联解体导致东欧国家分裂

7.(3分)[2024·河南南阳高中检测]2014年,全国有832个贫困县;2016年,28个贫困县摘帽;2017年,125个贫困县摘帽;2018年,283个贫困县摘帽;2019年,344个贫困县摘帽;2020年,52个贫困县摘帽。至此,全国832个贫困县全部脱贫。这从本质上体现了( )

A.中国特色社会主义制度的优越性

B.家庭联产承包责任制的成果突出

C.乡村振兴迅速提高农民生活水平

D.城乡二元体制彻底退出历史舞台

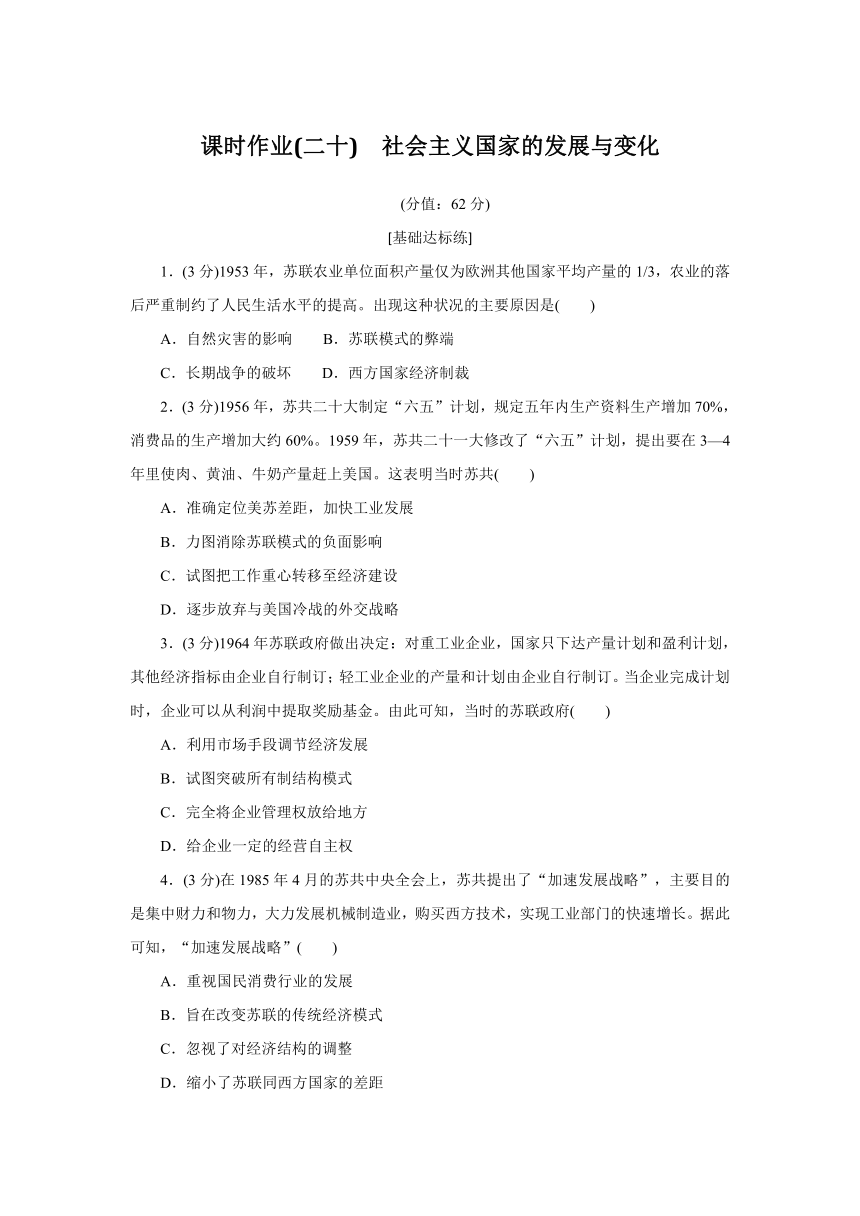

8.(3分)下图反映的是2016—2020年中国科技成果登记数及其增速情况。由此可知,当今中国( )

A.科学技术取得全面突破

B.科技发展水平世界领先

C.政府鼓励支持科技创新

D.科技创新能力不断提升

[提能培优练]

9.(3分)1957年5月10日,苏联最高苏维埃发布法令,将20多个中央部和100多个加盟共和国部撤销,中央仅保留航空、无线电、造船、化学、重型机械、交通运输、建筑等部;全国划分为若干个经济行政区,各区设国民经济委员会,管理各地的企业。此举的影响在于( )

A.使苏联逐渐走上市场经济道路

B.为后来苏联的解体埋下伏笔

C.大大削弱了国家对经济的控制

D.激发了地方工业建设的积极性

10.(3分)1976—1980年,苏联机器及设备的出口额达889亿卢布,比1961—1965年增长了4.5倍以上;进口额约为659亿卢布,比1961—1965年增长了约5倍。1981年,机器及设备的出口占苏联全部出口的13.7%,进口占苏联全部进口的30%左右。这反映出( )

A.改革效果较为明显

B.苏联机器及设备生产依赖西方

C.勃列日涅夫重视发展重工业

D.苏联的对外贸易长期存在逆差

11.(3分)[2024·安徽滁州高一月考]1989年起,东欧局势发生了激烈的动荡,美国曾用几个“10”概括了东欧五国的事态:波兰变化用了10年,匈牙利用了10个月,民主德国用了10周,捷克斯洛伐克用了10天,而罗马尼亚仅用了10个小时。材料表明( )

A.东欧剧变发生时间短、速度快

B.东欧剧变是这些国家各种矛盾长期积累的总爆发

C.戈尔巴乔夫改革放弃了对东欧社会主义政权的支持

D.东欧剧变是在西方策划下产生的连锁反应

12.(3分)1993年中国粮价全面放开,以市场定价为主,以前的粮票粮本全部取消,原来的定量配给转变为市场自由采购。这些变化表明当时我国( )

A.已完全取消计划经济体制

B.确立了社会主义市场经济体制

C.城市经济体制改革已完成

D.市场在国民经济中的作用增强

13.(12分)[2024·江苏如皋高一下月考]阅读材料,完成下列要求。

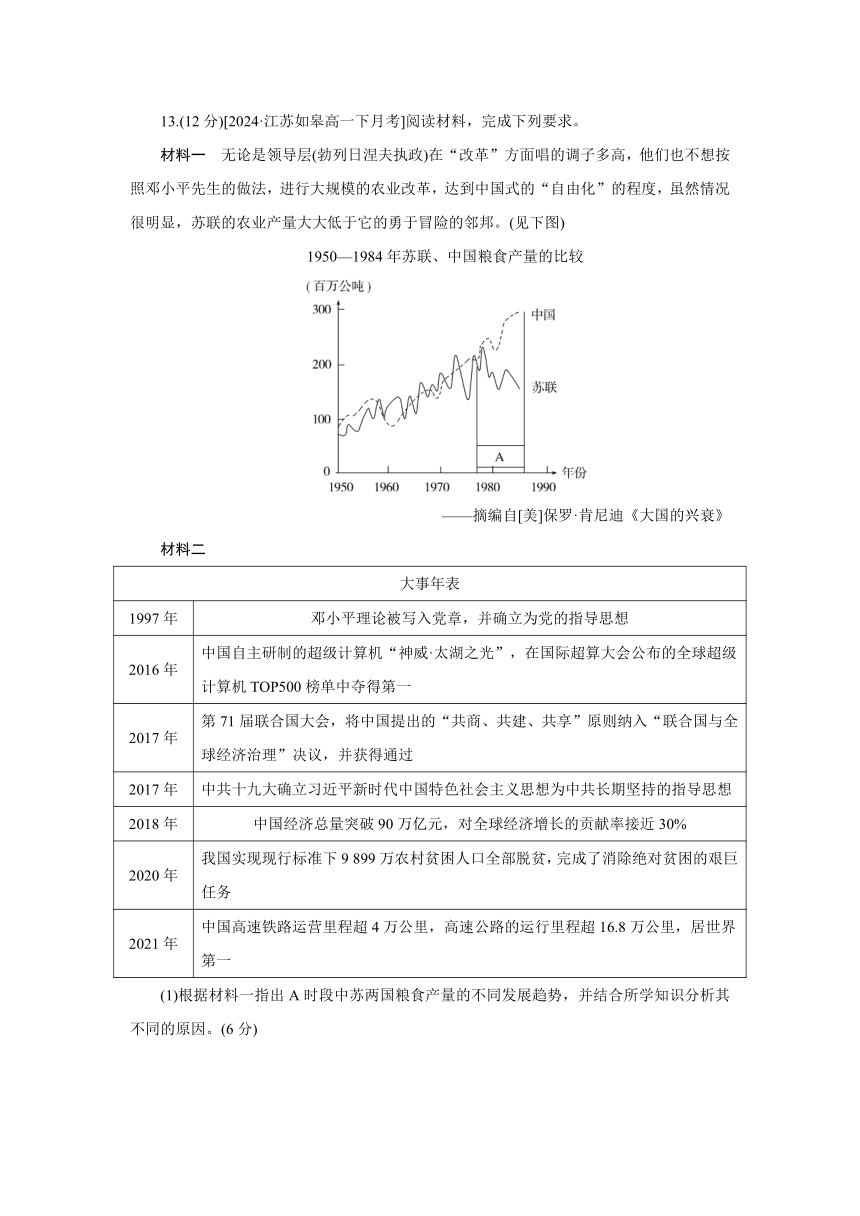

材料一 无论是领导层(勃列日涅夫执政)在“改革”方面唱的调子多高,他们也不想按照邓小平先生的做法,进行大规模的农业改革,达到中国式的“自由化”的程度,虽然情况很明显,苏联的农业产量大大低于它的勇于冒险的邻邦。(见下图)

1950—1984年苏联、中国粮食产量的比较

——摘编自[美]保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

材料二

大事年表

1997年 邓小平理论被写入党章,并确立为党的指导思想

2016年 中国自主研制的超级计算机“神威·太湖之光”,在国际超算大会公布的全球超级计算机TOP500榜单中夺得第一

2017年 第71届联合国大会,将中国提出的“共商、共建、共享”原则纳入“联合国与全球经济治理”决议,并获得通过

2017年 中共十九大确立习近平新时代中国特色社会主义思想为中共长期坚持的指导思想

2018年 中国经济总量突破90万亿元,对全球经济增长的贡献率接近30%

2020年 我国实现现行标准下9 899万农村贫困人口全部脱贫,完成了消除绝对贫困的艰巨任务

2021年 中国高速铁路运营里程超4万公里,高速公路的运行里程超16.8万公里,居世界第一

(1)根据材料一指出A时段中苏两国粮食产量的不同发展趋势,并结合所学知识分析其不同的原因。(6分)

(2)根据材料二,概括改革开放以来中国取得的突出成就。(6分)

14.(14分)[2024·安徽六安月考]阅读材料,完成下列要求。

材料一 斯大林逝世后,苏联党和国家面临一系列问题,对斯大林登峰造极的个人崇拜,以及由此引起的民主法制的破坏、党和国家政治生活的不正常状态,使广大人民群众的积极性、主动性受到很大的压制。赫鲁晓夫上台后对斯大林的政策作了一些调整,却遇到了一个现实问题,即如何对待斯大林及斯大林模式。如果这一问题得不到解决,改革就难以进行。

——摘编自[俄]亚历山大·佩日科夫《“解冻”的赫鲁晓夫》

材料二 马克思曾设想的社会主义是国家的权力日渐缩小,自治机构的权力日趋扩大。1950年,南斯拉夫颁布《工人自治法》,由国家所有制开始转变为所谓的社会所有制。1963年,通过第三部宪法,决定所有国家机关和事业单位也实行自治原则,并允许共和国和自治省行使主权。1953—1963年,南斯拉夫经济发展的速度达到了世界最高水平。1971年,又实行“国家集体元首制”和“议会代表团制”,提出要把企业改造成为劳动者的自由联合体,实行联合劳动,成立联合劳动组织。但是,改革也导致本位主义与分散主义盛行,最终把这个国家拖向了瓦解的深渊。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出赫鲁晓夫改革的历史背景,并说明赫鲁晓夫在“现实问题”上所采取的重要行动及其积极作用。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出南斯拉夫社会主义改革与赫鲁晓夫改革在内容上的相同点,并分析南斯拉夫社会主义自治的影响。(6分)

课时作业(二十) 社会主义国家的发展与变化

1.解析:根据材料“1953年”“农业的落后严重制约了人民生活水平的提高”并结合所学可知,在苏联模式下,苏联片面发展重工业,农业和轻工业长期处于落后状态,人民生活水平提高缓慢,说明苏联模式存在弊端,故选B项。

答案:B

2.解析:由材料“消费品的生产增加大约60%”“使肉、黄油、牛奶产量赶上美国”可知,赫鲁晓夫执政时期扩大了基础消费品的生产,试图消除高度集中的计划经济体制下优先发展重工业带来的弊端,力图消除苏联模式的负面影响,故选B项;“加快工业发展”与材料主旨不符,排除A项;材料没有体现出苏联工作重心的转移,排除C项;1956年正值美苏冷战时期,“放弃”说法错误,排除D项。

答案:B

3.解析:此时属于勃列日涅夫改革时期,部分“经济指标由企业自行制订”,企业完成计划时“可以从利润中提取奖励基金”,说明当时苏联政府给予企业一定的经营自主权,故D项正确;材料主旨是扩大企业自主权,不是用市场手段调节经济,故A项错误;勃列日涅夫并未试图突破传统公有制经济模式,故B项错误;“完全”说法过于绝对,不符合史实,故排除C项。

答案:D

4.解析:据材料可知,该战略将重心放在重工业,这与当时苏联经济滑坡,人民生活水平下降,急需发展农业、轻工业来改善民众生活的实际需求不相符,因此该战略忽视了对经济结构的调整,故选C项;该战略发展重点是重工业,排除A项;苏联在传统经济模式下优先发展重工业,该战略未改变此传统,排除B项;20世纪80年代,苏联经济全面滑坡,与西方国家差距拉大,排除D项。

答案:C

5.解析:本题考查苏联解体。据材料“不流血的革命”“在1991年”“毁灭了1917年十月革命的成果”等信息可知,这是对1991年苏联解体的评价,故A项正确;北约东扩是苏联解体后,北约力图将中东欧国家纳入该组织的一个战略扩张计划,与材料描述不符,故B项错误;东欧剧变在1991年之前已经发生,与材料时间不符,故C项错误;1990年两德统一,故D项错误。

答案:A

6.解析:材料表明东欧大部分国家因为剧变而社会动荡,经济陷入困境,国家地位下降,故选A项;B、C两项在材料中无法体现,排除;东欧剧变在苏联解体之前就开始了,D项排除。

答案:A

7.解析:根据材料可知,我国脱贫攻坚工作取得了重大成就,中国人民在共同富裕的道路上迈出了坚实的一步,这体现出集中力量办大事的制度优势,彰显了中国特色社会主义制度的优越性,A项正确。

答案:A

8.解析:从材料中的数据可以看出,2016—2020年我国科技成果数量及增速都有所提升,说明我国科技水平及创新能力不断提高,故选D项;“全面”的说法太绝对,排除A项;材料中没有与世界进行比较,无法得出世界领先的结论,排除B项;材料中没有体现政府的态度与政策,因此不能得出政府鼓励支持科技创新,排除C项。

答案:D

9.解析:本题考查赫鲁晓夫改革。结合材料及所学可知,赫鲁晓夫改革工业管理体制,在工业领域下放权力,激发了地方工业建设的积极性,故D项正确;苏联并没有走上市场经济道路,为后来苏联的解体埋下伏笔的是戈尔巴乔夫改革,此举也没有大大削弱国家对经济的控制,故A、B、C三项错误。

答案:D

10.解析:本题考查勃列日涅夫改革。据材料“1976—1980年”可知是勃列日涅夫执政时期,“机器及设备的出口占苏联全部出口的13.7%,进口占苏联全部进口的30%左右”,这说明当时苏联政府比较重视工业特别是重工业的发展,因此C项正确;结合材料及所学可知,勃列日涅夫的改革依旧优先发展重工业,没有突破原有经济体制框架,后期指导思想趋于保守,经济发展缓慢,因此不能仅凭材料就此断定整个改革效果较为明显,A项表述错误,排除;不能依据材料中苏联机器及设备进口额度和比例就得出苏联机器及设备生产依赖西方,B项表述错误,排除;材料只体现了苏联机器及设备的进出口情况,没有提到对外贸易进出口总额,无法得出D项结论,排除。

答案:C

11.解析:本题考查东欧剧变。根据材料可知东欧剧变在各个国家发生的时间长短不同,究其根源是矛盾积累程度不同,但都集中于1989年爆发,可见东欧剧变是这些国家各种矛盾长期积累的总爆发,B项正确;“10年”与“时间短”不符,排除A项;东欧剧变是东欧国家选择脱离苏联,C项不符合史实,排除;材料未反映出西方势力的策划对东欧剧变的影响,排除D项。

答案:B

12.解析:本题考查中国经济体制改革。据材料“1993年中国粮价全面放开……原来的定量配给转变为市场自由采购”可知,市场在国民经济中的作用增强,故D项正确;“已完全取消计划经济体制”和“城市经济体制改革已完成”的说法与史实不符,故A、C两项错误;结合所学可知,21世纪初,我国初步确立了社会主义市场经济体制,与材料时间不符,故B项错误。

答案:D

13.解析:(1)第一小问趋势,据材料一“1950—1984年苏联、中国粮食产量的比较”折线图可知中国粮食产量呈上升趋势,苏联粮食产量呈下降趋势。第二小问原因,据材料一“无论是领导层(勃列日涅夫执政)在‘改革’方面唱的调子多高,他们也不想按照邓小平先生的做法,进行大规模的农业改革”并结合所学中国改革开放和苏联勃列日涅夫改革相关知识可知,中国1978年以后,家庭联产承包责任制在全国逐步推广。苏联最高领导层无意借鉴中国农村改革的做法。勃列日涅夫改革只是对传统体制的修补,效果有限、发展缓慢。继续片面发展重工业,国民经济更加畸形。(2)据材料二内容从思想、科技、基础设施、全球治理等方面分析,可知中国特色社会主义理论体系形成并发展;综合国力不断提升;为世界和平与发展提供中国方案(为全球治理体系改革与完善贡献中国方案),国际影响力不断扩大;自主研发和科技创新成果突出;基础设施建设走在世界前列;脱贫攻坚战取得全面胜利(人民生活水平提高)。

答案:(1)趋势:中国粮食产量呈上升趋势,苏联粮食产量呈下降趋势。

原因:中国:1978年以后,家庭联产承包责任制在全国逐步推广。苏联:苏联最高领导层无意借鉴中国农村改革的做法。勃列日涅夫改革只是对传统体制的修补,效果有限、发展缓慢。继续片面发展重工业,国民经济更加畸形。

(2)成就:中国特色社会主义理论体系形成并发展;综合国力不断提升;为世界和平与发展提供中国方案(为全球治理体系改革与完善贡献中国方案),国际影响力不断扩大;自主研发和科技创新成果突出;基础设施建设走在世界前列;脱贫攻坚战取得全面胜利(人民生活水平提高)。

14.解析:本题考查社会主义国家的改革。第(1)问第一小问背景,从材料一“斯大林逝世后.苏联党和国家面临一系列问题”“使广大人民群众的积极性、主动性受到很大的压制”并结合所学可知,其背景有苏联模式的弊端日益暴露,及其所造成的优先发展重工业,农业、轻工业发展缓慢等。第二小问重要行动及积极作用可以结合所学知识作答,即针对斯大林个人崇拜问题,赫鲁晓夫在苏共二十大上作了《关于个人迷信及其后果》的秘密报告,打破了对斯大林的个人崇拜。第(2)问第一小问相同点,从材料一赫鲁晓夫打破对斯大林个人崇拜及材料二中“‘国家集体元首制’和‘议会代表团制’”“要把企业改造成为劳动者的自由联合体,实行联合劳动,成立联合劳动组织”并结合所学可知,二者都实行集体领导制,都改革企业管理体制。第二小问影响,从材料二“1953—1963年,南斯拉夫经济发展的速度达到了世界最高水平”“但是,改革也导致本位主义与分散主义盛行,最终把这个国家拖向了瓦解的深渊”可知,南斯拉夫社会主义自治是对社会主义建设道路和形式的有益探索;调动了地方、企业和群众的积极性,促进了经济发展;但也导致地方主义抬头,为后来国家的分裂埋下了隐患。

答案:(1)历史背景:苏联模式的弊端日益暴露;苏联优先发展重工业的政策未变,农业、轻工业发展比较落后。

重要行动及积极作用:在苏共二十大上作了《关于个人迷信及其后果》的秘密报告,打破了对斯大林的个人崇拜。

(2)相同点:集体领导制;改革企业管理体制。

影响:是对社会主义建设道路和形式的有益探索;调动了地方、企业和群众的积极性,促进了经济发展;但也导致地方主义抬头,为后来国家的分裂埋下了隐患。

(分值:62分)

[基础达标练]

1.(3分)1953年,苏联农业单位面积产量仅为欧洲其他国家平均产量的1/3,农业的落后严重制约了人民生活水平的提高。出现这种状况的主要原因是( )

A.自然灾害的影响 B.苏联模式的弊端

C.长期战争的破坏 D.西方国家经济制裁

2.(3分)1956年,苏共二十大制定“六五”计划,规定五年内生产资料生产增加70%,消费品的生产增加大约60%。1959年,苏共二十一大修改了“六五”计划,提出要在3—4年里使肉、黄油、牛奶产量赶上美国。这表明当时苏共( )

A.准确定位美苏差距,加快工业发展

B.力图消除苏联模式的负面影响

C.试图把工作重心转移至经济建设

D.逐步放弃与美国冷战的外交战略

3.(3分)1964年苏联政府做出决定:对重工业企业,国家只下达产量计划和盈利计划,其他经济指标由企业自行制订;轻工业企业的产量和计划由企业自行制订。当企业完成计划时,企业可以从利润中提取奖励基金。由此可知,当时的苏联政府( )

A.利用市场手段调节经济发展

B.试图突破所有制结构模式

C.完全将企业管理权放给地方

D.给企业一定的经营自主权

4.(3分)在1985年4月的苏共中央全会上,苏共提出了“加速发展战略”,主要目的是集中财力和物力,大力发展机械制造业,购买西方技术,实现工业部门的快速增长。据此可知,“加速发展战略”( )

A.重视国民消费行业的发展

B.旨在改变苏联的传统经济模式

C.忽视了对经济结构的调整

D.缩小了苏联同西方国家的差距

5.(3分)[2024·黑龙江哈尔滨九中期末]帕尔默指出:“一场几乎是不流血的革命在1991年,在世界共产主义的心脏发生了,毁灭了1917年十月革命的成果。”这里的“革命”指的是( )

A.苏联解体 B.北约东扩

C.东欧剧变 D.两德统一

6.(3分)东欧剧变后,东欧绝大部分原社会主义国家急剧衰落,从第二世界国家变为第三世界国家。第三世界国家和地区由约160个增加到约180个,人口增加了约4亿。这说明( )

A.社会制度剧变导致东欧衰落

B.第三世界国家开始了新崛起

C.多极化趋势进一步得到加强

D.苏联解体导致东欧国家分裂

7.(3分)[2024·河南南阳高中检测]2014年,全国有832个贫困县;2016年,28个贫困县摘帽;2017年,125个贫困县摘帽;2018年,283个贫困县摘帽;2019年,344个贫困县摘帽;2020年,52个贫困县摘帽。至此,全国832个贫困县全部脱贫。这从本质上体现了( )

A.中国特色社会主义制度的优越性

B.家庭联产承包责任制的成果突出

C.乡村振兴迅速提高农民生活水平

D.城乡二元体制彻底退出历史舞台

8.(3分)下图反映的是2016—2020年中国科技成果登记数及其增速情况。由此可知,当今中国( )

A.科学技术取得全面突破

B.科技发展水平世界领先

C.政府鼓励支持科技创新

D.科技创新能力不断提升

[提能培优练]

9.(3分)1957年5月10日,苏联最高苏维埃发布法令,将20多个中央部和100多个加盟共和国部撤销,中央仅保留航空、无线电、造船、化学、重型机械、交通运输、建筑等部;全国划分为若干个经济行政区,各区设国民经济委员会,管理各地的企业。此举的影响在于( )

A.使苏联逐渐走上市场经济道路

B.为后来苏联的解体埋下伏笔

C.大大削弱了国家对经济的控制

D.激发了地方工业建设的积极性

10.(3分)1976—1980年,苏联机器及设备的出口额达889亿卢布,比1961—1965年增长了4.5倍以上;进口额约为659亿卢布,比1961—1965年增长了约5倍。1981年,机器及设备的出口占苏联全部出口的13.7%,进口占苏联全部进口的30%左右。这反映出( )

A.改革效果较为明显

B.苏联机器及设备生产依赖西方

C.勃列日涅夫重视发展重工业

D.苏联的对外贸易长期存在逆差

11.(3分)[2024·安徽滁州高一月考]1989年起,东欧局势发生了激烈的动荡,美国曾用几个“10”概括了东欧五国的事态:波兰变化用了10年,匈牙利用了10个月,民主德国用了10周,捷克斯洛伐克用了10天,而罗马尼亚仅用了10个小时。材料表明( )

A.东欧剧变发生时间短、速度快

B.东欧剧变是这些国家各种矛盾长期积累的总爆发

C.戈尔巴乔夫改革放弃了对东欧社会主义政权的支持

D.东欧剧变是在西方策划下产生的连锁反应

12.(3分)1993年中国粮价全面放开,以市场定价为主,以前的粮票粮本全部取消,原来的定量配给转变为市场自由采购。这些变化表明当时我国( )

A.已完全取消计划经济体制

B.确立了社会主义市场经济体制

C.城市经济体制改革已完成

D.市场在国民经济中的作用增强

13.(12分)[2024·江苏如皋高一下月考]阅读材料,完成下列要求。

材料一 无论是领导层(勃列日涅夫执政)在“改革”方面唱的调子多高,他们也不想按照邓小平先生的做法,进行大规模的农业改革,达到中国式的“自由化”的程度,虽然情况很明显,苏联的农业产量大大低于它的勇于冒险的邻邦。(见下图)

1950—1984年苏联、中国粮食产量的比较

——摘编自[美]保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

材料二

大事年表

1997年 邓小平理论被写入党章,并确立为党的指导思想

2016年 中国自主研制的超级计算机“神威·太湖之光”,在国际超算大会公布的全球超级计算机TOP500榜单中夺得第一

2017年 第71届联合国大会,将中国提出的“共商、共建、共享”原则纳入“联合国与全球经济治理”决议,并获得通过

2017年 中共十九大确立习近平新时代中国特色社会主义思想为中共长期坚持的指导思想

2018年 中国经济总量突破90万亿元,对全球经济增长的贡献率接近30%

2020年 我国实现现行标准下9 899万农村贫困人口全部脱贫,完成了消除绝对贫困的艰巨任务

2021年 中国高速铁路运营里程超4万公里,高速公路的运行里程超16.8万公里,居世界第一

(1)根据材料一指出A时段中苏两国粮食产量的不同发展趋势,并结合所学知识分析其不同的原因。(6分)

(2)根据材料二,概括改革开放以来中国取得的突出成就。(6分)

14.(14分)[2024·安徽六安月考]阅读材料,完成下列要求。

材料一 斯大林逝世后,苏联党和国家面临一系列问题,对斯大林登峰造极的个人崇拜,以及由此引起的民主法制的破坏、党和国家政治生活的不正常状态,使广大人民群众的积极性、主动性受到很大的压制。赫鲁晓夫上台后对斯大林的政策作了一些调整,却遇到了一个现实问题,即如何对待斯大林及斯大林模式。如果这一问题得不到解决,改革就难以进行。

——摘编自[俄]亚历山大·佩日科夫《“解冻”的赫鲁晓夫》

材料二 马克思曾设想的社会主义是国家的权力日渐缩小,自治机构的权力日趋扩大。1950年,南斯拉夫颁布《工人自治法》,由国家所有制开始转变为所谓的社会所有制。1963年,通过第三部宪法,决定所有国家机关和事业单位也实行自治原则,并允许共和国和自治省行使主权。1953—1963年,南斯拉夫经济发展的速度达到了世界最高水平。1971年,又实行“国家集体元首制”和“议会代表团制”,提出要把企业改造成为劳动者的自由联合体,实行联合劳动,成立联合劳动组织。但是,改革也导致本位主义与分散主义盛行,最终把这个国家拖向了瓦解的深渊。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出赫鲁晓夫改革的历史背景,并说明赫鲁晓夫在“现实问题”上所采取的重要行动及其积极作用。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出南斯拉夫社会主义改革与赫鲁晓夫改革在内容上的相同点,并分析南斯拉夫社会主义自治的影响。(6分)

课时作业(二十) 社会主义国家的发展与变化

1.解析:根据材料“1953年”“农业的落后严重制约了人民生活水平的提高”并结合所学可知,在苏联模式下,苏联片面发展重工业,农业和轻工业长期处于落后状态,人民生活水平提高缓慢,说明苏联模式存在弊端,故选B项。

答案:B

2.解析:由材料“消费品的生产增加大约60%”“使肉、黄油、牛奶产量赶上美国”可知,赫鲁晓夫执政时期扩大了基础消费品的生产,试图消除高度集中的计划经济体制下优先发展重工业带来的弊端,力图消除苏联模式的负面影响,故选B项;“加快工业发展”与材料主旨不符,排除A项;材料没有体现出苏联工作重心的转移,排除C项;1956年正值美苏冷战时期,“放弃”说法错误,排除D项。

答案:B

3.解析:此时属于勃列日涅夫改革时期,部分“经济指标由企业自行制订”,企业完成计划时“可以从利润中提取奖励基金”,说明当时苏联政府给予企业一定的经营自主权,故D项正确;材料主旨是扩大企业自主权,不是用市场手段调节经济,故A项错误;勃列日涅夫并未试图突破传统公有制经济模式,故B项错误;“完全”说法过于绝对,不符合史实,故排除C项。

答案:D

4.解析:据材料可知,该战略将重心放在重工业,这与当时苏联经济滑坡,人民生活水平下降,急需发展农业、轻工业来改善民众生活的实际需求不相符,因此该战略忽视了对经济结构的调整,故选C项;该战略发展重点是重工业,排除A项;苏联在传统经济模式下优先发展重工业,该战略未改变此传统,排除B项;20世纪80年代,苏联经济全面滑坡,与西方国家差距拉大,排除D项。

答案:C

5.解析:本题考查苏联解体。据材料“不流血的革命”“在1991年”“毁灭了1917年十月革命的成果”等信息可知,这是对1991年苏联解体的评价,故A项正确;北约东扩是苏联解体后,北约力图将中东欧国家纳入该组织的一个战略扩张计划,与材料描述不符,故B项错误;东欧剧变在1991年之前已经发生,与材料时间不符,故C项错误;1990年两德统一,故D项错误。

答案:A

6.解析:材料表明东欧大部分国家因为剧变而社会动荡,经济陷入困境,国家地位下降,故选A项;B、C两项在材料中无法体现,排除;东欧剧变在苏联解体之前就开始了,D项排除。

答案:A

7.解析:根据材料可知,我国脱贫攻坚工作取得了重大成就,中国人民在共同富裕的道路上迈出了坚实的一步,这体现出集中力量办大事的制度优势,彰显了中国特色社会主义制度的优越性,A项正确。

答案:A

8.解析:从材料中的数据可以看出,2016—2020年我国科技成果数量及增速都有所提升,说明我国科技水平及创新能力不断提高,故选D项;“全面”的说法太绝对,排除A项;材料中没有与世界进行比较,无法得出世界领先的结论,排除B项;材料中没有体现政府的态度与政策,因此不能得出政府鼓励支持科技创新,排除C项。

答案:D

9.解析:本题考查赫鲁晓夫改革。结合材料及所学可知,赫鲁晓夫改革工业管理体制,在工业领域下放权力,激发了地方工业建设的积极性,故D项正确;苏联并没有走上市场经济道路,为后来苏联的解体埋下伏笔的是戈尔巴乔夫改革,此举也没有大大削弱国家对经济的控制,故A、B、C三项错误。

答案:D

10.解析:本题考查勃列日涅夫改革。据材料“1976—1980年”可知是勃列日涅夫执政时期,“机器及设备的出口占苏联全部出口的13.7%,进口占苏联全部进口的30%左右”,这说明当时苏联政府比较重视工业特别是重工业的发展,因此C项正确;结合材料及所学可知,勃列日涅夫的改革依旧优先发展重工业,没有突破原有经济体制框架,后期指导思想趋于保守,经济发展缓慢,因此不能仅凭材料就此断定整个改革效果较为明显,A项表述错误,排除;不能依据材料中苏联机器及设备进口额度和比例就得出苏联机器及设备生产依赖西方,B项表述错误,排除;材料只体现了苏联机器及设备的进出口情况,没有提到对外贸易进出口总额,无法得出D项结论,排除。

答案:C

11.解析:本题考查东欧剧变。根据材料可知东欧剧变在各个国家发生的时间长短不同,究其根源是矛盾积累程度不同,但都集中于1989年爆发,可见东欧剧变是这些国家各种矛盾长期积累的总爆发,B项正确;“10年”与“时间短”不符,排除A项;东欧剧变是东欧国家选择脱离苏联,C项不符合史实,排除;材料未反映出西方势力的策划对东欧剧变的影响,排除D项。

答案:B

12.解析:本题考查中国经济体制改革。据材料“1993年中国粮价全面放开……原来的定量配给转变为市场自由采购”可知,市场在国民经济中的作用增强,故D项正确;“已完全取消计划经济体制”和“城市经济体制改革已完成”的说法与史实不符,故A、C两项错误;结合所学可知,21世纪初,我国初步确立了社会主义市场经济体制,与材料时间不符,故B项错误。

答案:D

13.解析:(1)第一小问趋势,据材料一“1950—1984年苏联、中国粮食产量的比较”折线图可知中国粮食产量呈上升趋势,苏联粮食产量呈下降趋势。第二小问原因,据材料一“无论是领导层(勃列日涅夫执政)在‘改革’方面唱的调子多高,他们也不想按照邓小平先生的做法,进行大规模的农业改革”并结合所学中国改革开放和苏联勃列日涅夫改革相关知识可知,中国1978年以后,家庭联产承包责任制在全国逐步推广。苏联最高领导层无意借鉴中国农村改革的做法。勃列日涅夫改革只是对传统体制的修补,效果有限、发展缓慢。继续片面发展重工业,国民经济更加畸形。(2)据材料二内容从思想、科技、基础设施、全球治理等方面分析,可知中国特色社会主义理论体系形成并发展;综合国力不断提升;为世界和平与发展提供中国方案(为全球治理体系改革与完善贡献中国方案),国际影响力不断扩大;自主研发和科技创新成果突出;基础设施建设走在世界前列;脱贫攻坚战取得全面胜利(人民生活水平提高)。

答案:(1)趋势:中国粮食产量呈上升趋势,苏联粮食产量呈下降趋势。

原因:中国:1978年以后,家庭联产承包责任制在全国逐步推广。苏联:苏联最高领导层无意借鉴中国农村改革的做法。勃列日涅夫改革只是对传统体制的修补,效果有限、发展缓慢。继续片面发展重工业,国民经济更加畸形。

(2)成就:中国特色社会主义理论体系形成并发展;综合国力不断提升;为世界和平与发展提供中国方案(为全球治理体系改革与完善贡献中国方案),国际影响力不断扩大;自主研发和科技创新成果突出;基础设施建设走在世界前列;脱贫攻坚战取得全面胜利(人民生活水平提高)。

14.解析:本题考查社会主义国家的改革。第(1)问第一小问背景,从材料一“斯大林逝世后.苏联党和国家面临一系列问题”“使广大人民群众的积极性、主动性受到很大的压制”并结合所学可知,其背景有苏联模式的弊端日益暴露,及其所造成的优先发展重工业,农业、轻工业发展缓慢等。第二小问重要行动及积极作用可以结合所学知识作答,即针对斯大林个人崇拜问题,赫鲁晓夫在苏共二十大上作了《关于个人迷信及其后果》的秘密报告,打破了对斯大林的个人崇拜。第(2)问第一小问相同点,从材料一赫鲁晓夫打破对斯大林个人崇拜及材料二中“‘国家集体元首制’和‘议会代表团制’”“要把企业改造成为劳动者的自由联合体,实行联合劳动,成立联合劳动组织”并结合所学可知,二者都实行集体领导制,都改革企业管理体制。第二小问影响,从材料二“1953—1963年,南斯拉夫经济发展的速度达到了世界最高水平”“但是,改革也导致本位主义与分散主义盛行,最终把这个国家拖向了瓦解的深渊”可知,南斯拉夫社会主义自治是对社会主义建设道路和形式的有益探索;调动了地方、企业和群众的积极性,促进了经济发展;但也导致地方主义抬头,为后来国家的分裂埋下了隐患。

答案:(1)历史背景:苏联模式的弊端日益暴露;苏联优先发展重工业的政策未变,农业、轻工业发展比较落后。

重要行动及积极作用:在苏共二十大上作了《关于个人迷信及其后果》的秘密报告,打破了对斯大林的个人崇拜。

(2)相同点:集体领导制;改革企业管理体制。

影响:是对社会主义建设道路和形式的有益探索;调动了地方、企业和群众的积极性,促进了经济发展;但也导致地方主义抬头,为后来国家的分裂埋下了隐患。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体