课时作业(十五) 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践 (含答案) 2024-2025学年高一历史统编版中外历史纲要(下册)

文档属性

| 名称 | 课时作业(十五) 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践 (含答案) 2024-2025学年高一历史统编版中外历史纲要(下册) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-26 12:42:56 | ||

图片预览

文档简介

课时作业(十五) 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

(分值:62分)

[基础达标练]

1.(3分)有人说:“布尔什维克党的产生,标志着与西欧社会民主党根本不同的新型的马克思主义政党的出现。”这种“新型”是指( )

A.以实现无产阶级专政为目标

B.以暴力革命为斗争手段

C.以马克思主义为理论指导

D.以列宁为首的坚强领导

2.(3分)[2024·山东滨州高一期中]列宁说:“俄国的落后使得无产阶级反对资产阶级的革命与农民反对地主的革命独特地结合起来。我们就是在这种基础上进行十月革命的。”这反映了十月革命的突出特点是( )

A.和平斗争与武装斗争相结合

B.坚持以城市为中心的革命道路

C.革命任务迅速、顺利完成

D.社会主义革命与民主革命相结合

3.(3分)[2024·江西南昌高一联测]十月革命胜利后,苏俄为了推动世界革命,积极发展同殖民地半殖民地国家的关系,宣布废除沙皇政府和临时政府所有的秘密条约,抛弃秘密外交,支持那些受侵略国家的民族解放运动。这( )

A.赋予世界革命以新的内涵

B.反映了世界无产阶级革命的普及

C.体现了十月革命的局限性

D.导致了资本主义体系的彻底崩溃

4.(3分)应当说我们实行“战时共产主义”是一种功劳。但同样必须知道这个功劳的真正限度。“战时共产主义”是战争和经济破坏迫使我们实行的。这表明“战时共产主义”( )

A.用余粮收集制代替固定的粮食税

B.是一种适应战时需要的特殊政策

C.利用市场商品货币关系扩大生产

D.导致战后严重的经济和政治危机

5.(3分)有学者指出,1918年春夏,列宁就提出要“将所有的工厂、铁路、银行、船只及其他生产资料和流通手段变为苏维埃共和国的财产”,要“立刻着手全面实行普遍劳动义务制”,而当时的俄国刚刚摆脱一战,协约国武装干涉和国内战争刚刚开始。材料说明当时( )

A.战时共产主义政策推行的必然性

B.苏俄已成为第一个社会主义国家

C.列宁科学地预见了战争必然爆发

D.苏俄意欲直接向社会主义过渡

6.(3分)苏共某领导人曾指出:市场关系的存在是新经济政策的决定性因素……我们过去认为,可以一举消灭市场关系,而实际情况表明,我们恰恰要通过市场关系走向社会主义。新经济政策中与之相关的举措是( )

A.以固定的粮食税取代余粮收集制

B.苏共推行全面的工业国有化措施

C.废除实物分配制,允许自由贸易

D.开始承认企业和个人的物质利益

7.(3分)20世纪20年代中后期,苏联大力发展中等技术教育,到1927年俄罗斯联邦就有672所中等技术学校。此外还成立工农速成班,招收未受过中等教育的工人和青年农民。这种做法的主要目的是( )

A.适应工业化建设的需要

B.促进中等技术教育普及

C.完善新经济政策

D.冲破西方技术封锁

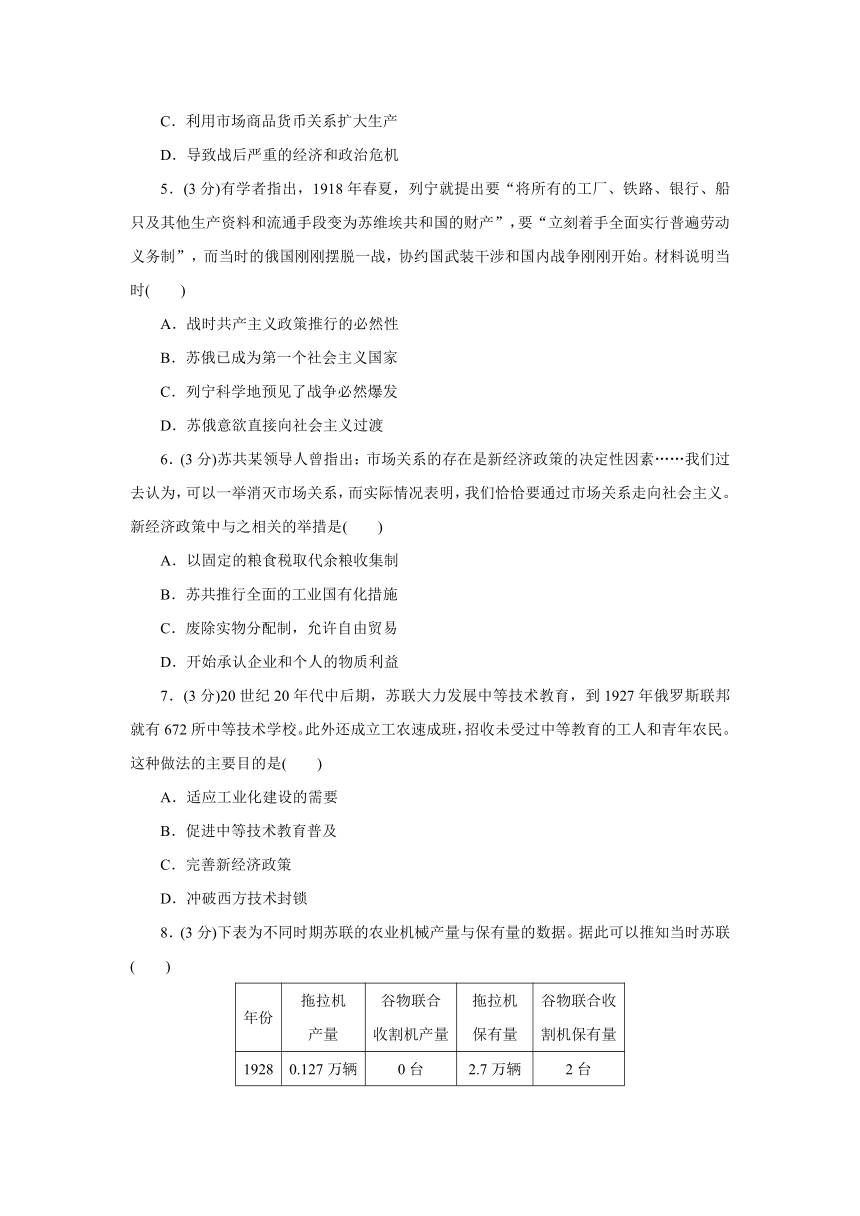

8.(3分)下表为不同时期苏联的农业机械产量与保有量的数据。据此可以推知当时苏联( )

年份 拖拉机 产量 谷物联合 收割机产量 拖拉机 保有量 谷物联合收 割机保有量

1928 0.127万辆 0台 2.7万辆 2台

1940 3.16万辆 1.28万台 53.1万辆 18.2万台

A.农业为国家工业化建设付出巨大

B.“五年计划”促进了经济快速发展

C.机械化助推人民生活水平的飞跃

D.计划经济体制助推工业化实现

[提能培优练]

9.(3分)[2024·河南孟津一中月考]彼得格勒起义当晚,军事革命委员会发布的通告称:起义“未流一滴血就取得了胜利”。苏联解体后的研究资料也表明,当晚冬宫的防卫长官自己打开了冬宫大门,并把起义者带到了临时政府部长们正在开会的地方。然而此前苏联官方坚称起义者在冬宫进行了一夜的激烈战斗。苏联政府这样做是为了( )

A.赞扬列宁的英明决策 B.证明革命具有渐进性

C.宣传革命者伟大形象 D.尽可能还原历史真相

10.(3分)1921年列宁说:“目前已很清楚,我们用冲击的办法,即用简捷、迅速、直接的办法实行社会主义生产和分配的原则的尝试已经失败了。……政治形势向我们表明,在许多经济问题上,必须退到国家资本主义上去,从冲击转到围攻的方法上去。”列宁所说“失败”的根源在于( )

A.采取直接向社会主义过渡的做法

B.生产关系超越了生产力发展水平

C.社会主义道路不适合此时的苏俄

D.苏俄国内出现了严峻的政治危机

11.(3分)[2024·河南洛阳期末考试]1921年3月的俄共(布)十大上,粮食人民委员赞同征收粮食税,但不主张放弃垄断;列宁也认为,实行新经济政策是为了缓解国内压力,而不是俄共(布)自己探索社会主义建设路线的结果。这一认识( )

A.延缓了粮食税政策的实施

B.表明了新经济政策的过渡性

C.奠定了农业集体化的基础

D.反映了工业化建设的紧迫性

12.(3分)1928年,美国特津市的卡思公司接受了为苏联建设一个价值为4 000万美元的拖拉机厂的合同。1936年苏联的一个文件统计,1932年在苏联重工业部门工作的外国专家约有6 800人。这说明( )

A.新经济政策具有顽强活力

B.经济危机成为苏联发展的机遇

C.苏联重视引进西方技术

D.经济体制改革激发了科技创新

13.(14分)阅读材料,回答问题。

材料一 列宁……是无产阶级政治家、思想家、革命家……入学不久,他积极参加各种革命活动……在此期间,他读了大量的革命著作,加入马克思主义小组,从此在马克思主义的指导下不断奋斗,创立了布尔什维克党,领导了二月革命、十月革命等运动,并结合俄国实际写了大量的马克思主义著作,构成了今天的列宁主义。列宁认为,帝国主义是资本主义发展的最高阶段,“是无产阶级社会革命的前夜”。列宁开辟了人类历史发展的新时代,引领了人类历史的发展方向。

——中共山东省委宣传部编著《新编哲学社会科学简明手册》

材料二 应当说我们实行……是一种功劳。但同样必须知道这个功劳的真正限度……是战争和经济破坏迫使我们实行的。

——[苏]列宁《论粮食税》

我们计划(说我们计划欠周地设想也许较确切)用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配。现实生活说明我们错了……三四年来我们稍稍学会了实行急剧的转变……

——[苏]列宁《十月革命四周年》

材料三 众所周知,苏联模式是斯大林上台后实行的一种高度集中的政治经济体制,在当时苏联特定的历史条件下,对于苏联的社会发展有着很大的作用……首先,苏联模式的内容有:第一,国家优先发展重工业,实现赶超西方强国的战略目标;第二,以高度国有化为基础,利用国家的权利,通过指令性计划集中配置社会资源,进行社会生产活动;第三,实行权力高度集中的政治体制,国家最高行政机构出台政治决策,并统一管理国家事务。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出列宁主义诞生的标志与思想观点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“急剧的转变”的政策变化与影响。(6分)

(3)依据材料三概括苏联模式的内容,并结合所学知识指出苏联在20世纪30年代取得的工业成就。(4分)

14.(12分)阅读材料,回答问题。

人生抉择

材料 奥斯特洛夫斯基(1904—1936年),俄国无产阶级革命作家,出生于一个普通工人家庭,11岁开始当童工,1919年加入共青团,参加红军第一骑兵师,保卫苏维埃政权。1920年因重伤转业,投入到经济建设的潮流之中,是苏维埃“优秀的共产主义战士”。在伤病复发导致身体瘫痪、双目失明后,他走上了文学创作的道路,1935年获得国家最高荣誉——列宁勋章。1936年逝世。他一生著述不多,其中最著名的作品为《钢铁是怎样炼成的》。

20世纪30年代,奥斯特洛夫斯基深刻地理解时代的要求和精神,在《钢铁是怎样炼成的》中,创作出保尔·柯察金这位符合时代呼唤和时代精神的英雄人物,再现了当时苏联人民的信念、理想和情操,描绘了苏联人民的奋斗精神和忘我的劳动热情。他通过这部著作告诉人们,一个人只有在革命的艰难困苦中战胜敌人也战胜自己,只有在把自己的追求和祖国、人民的利益联系在一起的时候,才会创造出奇迹,才会成长为钢铁战士。

作为历史的观察者,概括说明奥斯特洛夫斯基为何获得“国家最高荣誉”,并对奥斯特洛夫斯基在双目失明后的人生抉择谈谈你的看法。

课时作业(十五) 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

1.解析:布尔什维克党产生时,欧洲各国社会民主党主张阶级调和,反对无产阶级专政。1903年俄国社会民主工党第二次代表大会召开,布尔什维克党建立,其主张建立无产阶级专政,故选A项。

答案:A

2.解析:本题考查俄国十月革命的特点。俄国十月革命中,无产阶级反对资产阶级的斗争和农民反对地主的斗争结合起来,反映出社会主义革命与民主革命相结合,这是十月革命的突出特点,D项正确;材料没有说明十月革命采取了和平斗争与武装斗争两种形式,排除A项;“坚持以城市为中心的革命道路”在材料中没有体现,排除B项;材料未体现革命任务迅速、顺利完成,排除C项。

答案:D

3.解析:苏俄通过支持殖民地半殖民地国家的民族解放运动来推动世界革命,而不是发动各国的无产阶级推动社会主义革命,反映了苏俄根据当时的世界形势,赋予了世界革命以民族解放的新内涵,故选A项;材料仅强调苏俄支持各国民族解放运动,无法反映当时世界无产阶级革命的普及,排除B项;十月革命推动了俄国社会转型,也推动了世界形势的变化,具有重大意义,材料并未反映其局限性,排除C项;资本主义制度和体系并未彻底崩溃,排除D项。

答案:A

4.解析:材料“是战争和经济破坏迫使我们实行的”表明当时实行“战时共产主义”有一定的特殊背景,是一种适应战时需要的特殊政策,故选B项;新经济政策实行固定的粮食税,排除A项;战时共产主义政策排斥市场商品货币关系,排除C项;材料主要论述了战时共产主义政策实行的原因,没有提及战时共产主义政策实施的结果,排除D项。

答案:B

5.解析:根据材料“将所有的……变为苏维埃共和国的财产”“实行普遍劳动义务制”等信息可知,外国干涉战争和国内战争刚开始时,列宁就打算推行这些政策,说明当时的俄共领导人意欲直接过渡到社会主义,D项正确;在外国干涉战争和国内战争刚开始的情况下就要推行这些政策,看不出必然性,A项错误;十月革命胜利标志着苏俄成为第一个社会主义国家,B项错误;当时战争已经爆发,排除C项。

答案:D

6.解析:本题考查新经济政策。允许自由贸易,发展商品货币关系,体现了“通过市场关系走向社会主义”,故C项正确;以固定的粮食税取代余粮收集制不能体现“市场关系”,故A项错误;苏共推行全面的工业国有化措施恰恰否定了市场关系,故B项错误;“开始承认企业和个人的物质利益”不是“市场关系”的反映,故D项错误。

答案:C

7.解析:根据材料“20世纪20年代中后期”“1927年”可知,此时处于斯大林执政时期,结合所学知识,这一时期主张优先发展重工业,“大力发展中等技术教育”“成立工农速成班”的主要目的是适应工业化建设的需要,A项正确。材料中的做法会促进中等技术教育的普及,但这并非其主要目的,B项错误。新经济政策在1928年被废止,C项错误。冲破西方技术封锁并不是材料中这一做法的主要目的,D项错误。

答案:A

8.解析:本题考查苏联社会主义建设。通过材料可知,这一时期苏联的农业机械数量有了很大增加。结合所学可知,1928—1937年苏联进行了两个“五年计划”,经济快速发展,所以这一时期农业机械数量增多,选择B项;材料并未体现农业为国家工业化建设付出巨大,排除A项;C、D两项材料依据不足,排除。

答案:B

9.解析:苏联政府强调战斗激烈主要是为了强调革命的艰难性,进行政治宣传,塑造革命者的伟大形象,巩固统治,C项正确;由材料中两种说法不能看出决策者的形象,A项错误;材料不能体现革命具有渐进性,B项错误;苏联政府掩盖了历史真相,D项错误。

答案:C

10.解析:在小农经济占优势的俄国,生产力水平相对较低,生产关系超越了生产力发展水平,导致战时共产主义政策的“失败”,故B项正确;战争结束后,苏俄继续实施战时共产主义政策,希望直接过渡到社会主义,这是经济建设的手段,并非材料中“失败”的根源,故A项错误;十月革命后,俄国迅速摆脱了封建残余的束缚和剥削阶级的统治,故C项错误;苏俄国内出现了严重的政治危机,是战时共产主义政策“失败”的表现,而非根源,故D项错误。

答案:B

11.解析:战时共产主义政策实施后期苏俄经济、政治危机严重,苏俄因此实行新经济政策,“不主张放弃垄断”“不是……自己探索社会主义建设路线的结果”表明这一政策只是权宜之计,具有过渡性,故选B项;由材料中“赞同征收粮食税”可排除A项;农业集体化是斯大林执政时期实行的,与题干时间不符,排除C项;D项材料依据不足,排除。

答案:B

12.解析:据材料分析可知,1928年苏联引进外国公司建设拖拉机厂,1932年苏联重工业部门引进外国专家,这说明苏联重视引进西方技术和人才,故选C项;结合所学可知,新经济政策在1928年已基本被取消,排除A项;结合所学可知,经济危机时间是1929—1933年,材料中1928年引进外国公司建立拖拉机厂,并非是经济危机给苏联经济发展带来的契机,排除B项;科技创新表现为科技理论或科技成果的创新,材料强调的是苏联重视引进西方技术与人才,未涉及科技创新,排除D项。

答案:C

13.解析:(1)第一小问标志,结合所学得出1903年俄国社会民主工党二大确立党的指导思想是列宁主义。第二小问思想观点,据材料一“帝国主义是资本主义发展的最高阶段”并结合所学得出,帝国主义论(帝国主义是资本主义发展的最高阶段);结合所学可从俄国是“帝国主义链条中最薄弱的一环”、一国胜利论(社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利)、工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权等角度入手。(2)第一小问政策变化,据材料二“是战争和经济破坏迫使我们实行的”“用无产阶级国家直接下命令……我们错了”并结合所学得出,从战时共产主义政策转变为新经济政策。第二小问影响,结合所学得出,新经济政策的实施,稳定和恢复了国民经济,巩固了苏维埃政权。(3)第一小问内容,据材料三“国家优先发展重工业”“通过指令性计划集中配置社会资源”“实行权力高度集中的政治体制”并结合所学得出,优先发展重工业,实行指令性计划、高度集中的政治体制。第二小问成就,结合所学得出,工业总产值跃居欧洲首位、世界第二位,成为工业强国。

答案:(1)标志:俄国社会民主工党二大。思想观点:帝国主义论(帝国主义是资本主义发展的最高阶段);俄国是“帝国主义链条中最薄弱的一环”;一国胜利论(社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利);工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权。

(2)政策变化:从战时共产主义政策转变为新经济政策。影响:稳定和恢复了国民经济,巩固了苏维埃政权。

(3)内容:优先发展重工业,实行指令性计划、高度集中的政治体制。成就:工业总产值跃居欧洲首位、世界第二位,成为工业强国。

14.解析:据材料“参加红军第一骑兵师,保卫苏维埃政权”“投入到经济建设的潮流之中”可知,奥斯特洛夫斯基参加了十月革命后的卫国战争,积极保卫祖国安全,还参与了战后苏维埃俄国的重建工作,为祖国建设作出了自己的贡献,将个人安危荣辱与祖国的建设紧密结合;据材料“在伤病复发导致身体瘫痪、双目失明后,他走上了文学创作的道路”可知,奥斯特洛夫斯基在双目失明后还进行了大量的文学创作,体现出身残志坚的人生品格;据材料“奥斯特洛夫斯基深刻地理解时代的要求和精神”“告诉人们……才会成长为钢铁战士”可知,奥斯特洛夫斯基保持着积极向上的心态,激励人们奋发向上,为祖国建设作出自己的贡献,体现了他积极向上的人生态度和鲜明的爱国主义情怀。

答案:原因:保卫国家政权;积极投入经济建设;失明后进行文学创作,鼓舞了苏联人民的奋斗精神;个人追求和祖国、人民的利益联系在一起。

看法:他在失明后,以力所能及的方式继续为社会作贡献这一抉择,体现了他高尚的品质和价值追求。

(分值:62分)

[基础达标练]

1.(3分)有人说:“布尔什维克党的产生,标志着与西欧社会民主党根本不同的新型的马克思主义政党的出现。”这种“新型”是指( )

A.以实现无产阶级专政为目标

B.以暴力革命为斗争手段

C.以马克思主义为理论指导

D.以列宁为首的坚强领导

2.(3分)[2024·山东滨州高一期中]列宁说:“俄国的落后使得无产阶级反对资产阶级的革命与农民反对地主的革命独特地结合起来。我们就是在这种基础上进行十月革命的。”这反映了十月革命的突出特点是( )

A.和平斗争与武装斗争相结合

B.坚持以城市为中心的革命道路

C.革命任务迅速、顺利完成

D.社会主义革命与民主革命相结合

3.(3分)[2024·江西南昌高一联测]十月革命胜利后,苏俄为了推动世界革命,积极发展同殖民地半殖民地国家的关系,宣布废除沙皇政府和临时政府所有的秘密条约,抛弃秘密外交,支持那些受侵略国家的民族解放运动。这( )

A.赋予世界革命以新的内涵

B.反映了世界无产阶级革命的普及

C.体现了十月革命的局限性

D.导致了资本主义体系的彻底崩溃

4.(3分)应当说我们实行“战时共产主义”是一种功劳。但同样必须知道这个功劳的真正限度。“战时共产主义”是战争和经济破坏迫使我们实行的。这表明“战时共产主义”( )

A.用余粮收集制代替固定的粮食税

B.是一种适应战时需要的特殊政策

C.利用市场商品货币关系扩大生产

D.导致战后严重的经济和政治危机

5.(3分)有学者指出,1918年春夏,列宁就提出要“将所有的工厂、铁路、银行、船只及其他生产资料和流通手段变为苏维埃共和国的财产”,要“立刻着手全面实行普遍劳动义务制”,而当时的俄国刚刚摆脱一战,协约国武装干涉和国内战争刚刚开始。材料说明当时( )

A.战时共产主义政策推行的必然性

B.苏俄已成为第一个社会主义国家

C.列宁科学地预见了战争必然爆发

D.苏俄意欲直接向社会主义过渡

6.(3分)苏共某领导人曾指出:市场关系的存在是新经济政策的决定性因素……我们过去认为,可以一举消灭市场关系,而实际情况表明,我们恰恰要通过市场关系走向社会主义。新经济政策中与之相关的举措是( )

A.以固定的粮食税取代余粮收集制

B.苏共推行全面的工业国有化措施

C.废除实物分配制,允许自由贸易

D.开始承认企业和个人的物质利益

7.(3分)20世纪20年代中后期,苏联大力发展中等技术教育,到1927年俄罗斯联邦就有672所中等技术学校。此外还成立工农速成班,招收未受过中等教育的工人和青年农民。这种做法的主要目的是( )

A.适应工业化建设的需要

B.促进中等技术教育普及

C.完善新经济政策

D.冲破西方技术封锁

8.(3分)下表为不同时期苏联的农业机械产量与保有量的数据。据此可以推知当时苏联( )

年份 拖拉机 产量 谷物联合 收割机产量 拖拉机 保有量 谷物联合收 割机保有量

1928 0.127万辆 0台 2.7万辆 2台

1940 3.16万辆 1.28万台 53.1万辆 18.2万台

A.农业为国家工业化建设付出巨大

B.“五年计划”促进了经济快速发展

C.机械化助推人民生活水平的飞跃

D.计划经济体制助推工业化实现

[提能培优练]

9.(3分)[2024·河南孟津一中月考]彼得格勒起义当晚,军事革命委员会发布的通告称:起义“未流一滴血就取得了胜利”。苏联解体后的研究资料也表明,当晚冬宫的防卫长官自己打开了冬宫大门,并把起义者带到了临时政府部长们正在开会的地方。然而此前苏联官方坚称起义者在冬宫进行了一夜的激烈战斗。苏联政府这样做是为了( )

A.赞扬列宁的英明决策 B.证明革命具有渐进性

C.宣传革命者伟大形象 D.尽可能还原历史真相

10.(3分)1921年列宁说:“目前已很清楚,我们用冲击的办法,即用简捷、迅速、直接的办法实行社会主义生产和分配的原则的尝试已经失败了。……政治形势向我们表明,在许多经济问题上,必须退到国家资本主义上去,从冲击转到围攻的方法上去。”列宁所说“失败”的根源在于( )

A.采取直接向社会主义过渡的做法

B.生产关系超越了生产力发展水平

C.社会主义道路不适合此时的苏俄

D.苏俄国内出现了严峻的政治危机

11.(3分)[2024·河南洛阳期末考试]1921年3月的俄共(布)十大上,粮食人民委员赞同征收粮食税,但不主张放弃垄断;列宁也认为,实行新经济政策是为了缓解国内压力,而不是俄共(布)自己探索社会主义建设路线的结果。这一认识( )

A.延缓了粮食税政策的实施

B.表明了新经济政策的过渡性

C.奠定了农业集体化的基础

D.反映了工业化建设的紧迫性

12.(3分)1928年,美国特津市的卡思公司接受了为苏联建设一个价值为4 000万美元的拖拉机厂的合同。1936年苏联的一个文件统计,1932年在苏联重工业部门工作的外国专家约有6 800人。这说明( )

A.新经济政策具有顽强活力

B.经济危机成为苏联发展的机遇

C.苏联重视引进西方技术

D.经济体制改革激发了科技创新

13.(14分)阅读材料,回答问题。

材料一 列宁……是无产阶级政治家、思想家、革命家……入学不久,他积极参加各种革命活动……在此期间,他读了大量的革命著作,加入马克思主义小组,从此在马克思主义的指导下不断奋斗,创立了布尔什维克党,领导了二月革命、十月革命等运动,并结合俄国实际写了大量的马克思主义著作,构成了今天的列宁主义。列宁认为,帝国主义是资本主义发展的最高阶段,“是无产阶级社会革命的前夜”。列宁开辟了人类历史发展的新时代,引领了人类历史的发展方向。

——中共山东省委宣传部编著《新编哲学社会科学简明手册》

材料二 应当说我们实行……是一种功劳。但同样必须知道这个功劳的真正限度……是战争和经济破坏迫使我们实行的。

——[苏]列宁《论粮食税》

我们计划(说我们计划欠周地设想也许较确切)用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配。现实生活说明我们错了……三四年来我们稍稍学会了实行急剧的转变……

——[苏]列宁《十月革命四周年》

材料三 众所周知,苏联模式是斯大林上台后实行的一种高度集中的政治经济体制,在当时苏联特定的历史条件下,对于苏联的社会发展有着很大的作用……首先,苏联模式的内容有:第一,国家优先发展重工业,实现赶超西方强国的战略目标;第二,以高度国有化为基础,利用国家的权利,通过指令性计划集中配置社会资源,进行社会生产活动;第三,实行权力高度集中的政治体制,国家最高行政机构出台政治决策,并统一管理国家事务。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出列宁主义诞生的标志与思想观点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“急剧的转变”的政策变化与影响。(6分)

(3)依据材料三概括苏联模式的内容,并结合所学知识指出苏联在20世纪30年代取得的工业成就。(4分)

14.(12分)阅读材料,回答问题。

人生抉择

材料 奥斯特洛夫斯基(1904—1936年),俄国无产阶级革命作家,出生于一个普通工人家庭,11岁开始当童工,1919年加入共青团,参加红军第一骑兵师,保卫苏维埃政权。1920年因重伤转业,投入到经济建设的潮流之中,是苏维埃“优秀的共产主义战士”。在伤病复发导致身体瘫痪、双目失明后,他走上了文学创作的道路,1935年获得国家最高荣誉——列宁勋章。1936年逝世。他一生著述不多,其中最著名的作品为《钢铁是怎样炼成的》。

20世纪30年代,奥斯特洛夫斯基深刻地理解时代的要求和精神,在《钢铁是怎样炼成的》中,创作出保尔·柯察金这位符合时代呼唤和时代精神的英雄人物,再现了当时苏联人民的信念、理想和情操,描绘了苏联人民的奋斗精神和忘我的劳动热情。他通过这部著作告诉人们,一个人只有在革命的艰难困苦中战胜敌人也战胜自己,只有在把自己的追求和祖国、人民的利益联系在一起的时候,才会创造出奇迹,才会成长为钢铁战士。

作为历史的观察者,概括说明奥斯特洛夫斯基为何获得“国家最高荣誉”,并对奥斯特洛夫斯基在双目失明后的人生抉择谈谈你的看法。

课时作业(十五) 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

1.解析:布尔什维克党产生时,欧洲各国社会民主党主张阶级调和,反对无产阶级专政。1903年俄国社会民主工党第二次代表大会召开,布尔什维克党建立,其主张建立无产阶级专政,故选A项。

答案:A

2.解析:本题考查俄国十月革命的特点。俄国十月革命中,无产阶级反对资产阶级的斗争和农民反对地主的斗争结合起来,反映出社会主义革命与民主革命相结合,这是十月革命的突出特点,D项正确;材料没有说明十月革命采取了和平斗争与武装斗争两种形式,排除A项;“坚持以城市为中心的革命道路”在材料中没有体现,排除B项;材料未体现革命任务迅速、顺利完成,排除C项。

答案:D

3.解析:苏俄通过支持殖民地半殖民地国家的民族解放运动来推动世界革命,而不是发动各国的无产阶级推动社会主义革命,反映了苏俄根据当时的世界形势,赋予了世界革命以民族解放的新内涵,故选A项;材料仅强调苏俄支持各国民族解放运动,无法反映当时世界无产阶级革命的普及,排除B项;十月革命推动了俄国社会转型,也推动了世界形势的变化,具有重大意义,材料并未反映其局限性,排除C项;资本主义制度和体系并未彻底崩溃,排除D项。

答案:A

4.解析:材料“是战争和经济破坏迫使我们实行的”表明当时实行“战时共产主义”有一定的特殊背景,是一种适应战时需要的特殊政策,故选B项;新经济政策实行固定的粮食税,排除A项;战时共产主义政策排斥市场商品货币关系,排除C项;材料主要论述了战时共产主义政策实行的原因,没有提及战时共产主义政策实施的结果,排除D项。

答案:B

5.解析:根据材料“将所有的……变为苏维埃共和国的财产”“实行普遍劳动义务制”等信息可知,外国干涉战争和国内战争刚开始时,列宁就打算推行这些政策,说明当时的俄共领导人意欲直接过渡到社会主义,D项正确;在外国干涉战争和国内战争刚开始的情况下就要推行这些政策,看不出必然性,A项错误;十月革命胜利标志着苏俄成为第一个社会主义国家,B项错误;当时战争已经爆发,排除C项。

答案:D

6.解析:本题考查新经济政策。允许自由贸易,发展商品货币关系,体现了“通过市场关系走向社会主义”,故C项正确;以固定的粮食税取代余粮收集制不能体现“市场关系”,故A项错误;苏共推行全面的工业国有化措施恰恰否定了市场关系,故B项错误;“开始承认企业和个人的物质利益”不是“市场关系”的反映,故D项错误。

答案:C

7.解析:根据材料“20世纪20年代中后期”“1927年”可知,此时处于斯大林执政时期,结合所学知识,这一时期主张优先发展重工业,“大力发展中等技术教育”“成立工农速成班”的主要目的是适应工业化建设的需要,A项正确。材料中的做法会促进中等技术教育的普及,但这并非其主要目的,B项错误。新经济政策在1928年被废止,C项错误。冲破西方技术封锁并不是材料中这一做法的主要目的,D项错误。

答案:A

8.解析:本题考查苏联社会主义建设。通过材料可知,这一时期苏联的农业机械数量有了很大增加。结合所学可知,1928—1937年苏联进行了两个“五年计划”,经济快速发展,所以这一时期农业机械数量增多,选择B项;材料并未体现农业为国家工业化建设付出巨大,排除A项;C、D两项材料依据不足,排除。

答案:B

9.解析:苏联政府强调战斗激烈主要是为了强调革命的艰难性,进行政治宣传,塑造革命者的伟大形象,巩固统治,C项正确;由材料中两种说法不能看出决策者的形象,A项错误;材料不能体现革命具有渐进性,B项错误;苏联政府掩盖了历史真相,D项错误。

答案:C

10.解析:在小农经济占优势的俄国,生产力水平相对较低,生产关系超越了生产力发展水平,导致战时共产主义政策的“失败”,故B项正确;战争结束后,苏俄继续实施战时共产主义政策,希望直接过渡到社会主义,这是经济建设的手段,并非材料中“失败”的根源,故A项错误;十月革命后,俄国迅速摆脱了封建残余的束缚和剥削阶级的统治,故C项错误;苏俄国内出现了严重的政治危机,是战时共产主义政策“失败”的表现,而非根源,故D项错误。

答案:B

11.解析:战时共产主义政策实施后期苏俄经济、政治危机严重,苏俄因此实行新经济政策,“不主张放弃垄断”“不是……自己探索社会主义建设路线的结果”表明这一政策只是权宜之计,具有过渡性,故选B项;由材料中“赞同征收粮食税”可排除A项;农业集体化是斯大林执政时期实行的,与题干时间不符,排除C项;D项材料依据不足,排除。

答案:B

12.解析:据材料分析可知,1928年苏联引进外国公司建设拖拉机厂,1932年苏联重工业部门引进外国专家,这说明苏联重视引进西方技术和人才,故选C项;结合所学可知,新经济政策在1928年已基本被取消,排除A项;结合所学可知,经济危机时间是1929—1933年,材料中1928年引进外国公司建立拖拉机厂,并非是经济危机给苏联经济发展带来的契机,排除B项;科技创新表现为科技理论或科技成果的创新,材料强调的是苏联重视引进西方技术与人才,未涉及科技创新,排除D项。

答案:C

13.解析:(1)第一小问标志,结合所学得出1903年俄国社会民主工党二大确立党的指导思想是列宁主义。第二小问思想观点,据材料一“帝国主义是资本主义发展的最高阶段”并结合所学得出,帝国主义论(帝国主义是资本主义发展的最高阶段);结合所学可从俄国是“帝国主义链条中最薄弱的一环”、一国胜利论(社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利)、工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权等角度入手。(2)第一小问政策变化,据材料二“是战争和经济破坏迫使我们实行的”“用无产阶级国家直接下命令……我们错了”并结合所学得出,从战时共产主义政策转变为新经济政策。第二小问影响,结合所学得出,新经济政策的实施,稳定和恢复了国民经济,巩固了苏维埃政权。(3)第一小问内容,据材料三“国家优先发展重工业”“通过指令性计划集中配置社会资源”“实行权力高度集中的政治体制”并结合所学得出,优先发展重工业,实行指令性计划、高度集中的政治体制。第二小问成就,结合所学得出,工业总产值跃居欧洲首位、世界第二位,成为工业强国。

答案:(1)标志:俄国社会民主工党二大。思想观点:帝国主义论(帝国主义是资本主义发展的最高阶段);俄国是“帝国主义链条中最薄弱的一环”;一国胜利论(社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利);工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权。

(2)政策变化:从战时共产主义政策转变为新经济政策。影响:稳定和恢复了国民经济,巩固了苏维埃政权。

(3)内容:优先发展重工业,实行指令性计划、高度集中的政治体制。成就:工业总产值跃居欧洲首位、世界第二位,成为工业强国。

14.解析:据材料“参加红军第一骑兵师,保卫苏维埃政权”“投入到经济建设的潮流之中”可知,奥斯特洛夫斯基参加了十月革命后的卫国战争,积极保卫祖国安全,还参与了战后苏维埃俄国的重建工作,为祖国建设作出了自己的贡献,将个人安危荣辱与祖国的建设紧密结合;据材料“在伤病复发导致身体瘫痪、双目失明后,他走上了文学创作的道路”可知,奥斯特洛夫斯基在双目失明后还进行了大量的文学创作,体现出身残志坚的人生品格;据材料“奥斯特洛夫斯基深刻地理解时代的要求和精神”“告诉人们……才会成长为钢铁战士”可知,奥斯特洛夫斯基保持着积极向上的心态,激励人们奋发向上,为祖国建设作出自己的贡献,体现了他积极向上的人生态度和鲜明的爱国主义情怀。

答案:原因:保卫国家政权;积极投入经济建设;失明后进行文学创作,鼓舞了苏联人民的奋斗精神;个人追求和祖国、人民的利益联系在一起。

看法:他在失明后,以力所能及的方式继续为社会作贡献这一抉择,体现了他高尚的品质和价值追求。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体