7.1《风景谈》课件(共46张PPT)

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

风景谈

矛 盾

导 入

同学们,平日里我们穿梭于大街小巷,漫步在郊野山林,形形色色的风景如幻灯片般在眼前闪过。湛蓝天空下飘浮的云朵,古旧巷陌里斑驳的墙壁,这些熟悉的画面,似乎早已成为生活的寻常背景。可你是否想过,风景也能成为时代的注脚,人性的映照?著名作家茅盾在《风景谈》中,为我们开启了看待风景的全新视角。他笔下的风景,不再仅仅是自然的杰作,更是人文精神与时代洪流的生动体现。从陕北高原的窑洞灯火,到西北戈壁的驼铃阵阵,每一处景致都蕴含着深厚的内涵。此刻,让我们踏上这段特别的旅程,跟着茅盾的指引,去重新审视风景,挖掘那些被我们忽视的风景背后的动人故事与深刻哲思,一同领略《风景谈》的独特魅力。

语言建构与运用:

了解茅盾的生平及其创作成就,积累文学常识。

思维发展与提升:

梳理六幅风景的内容,认识议论性语句在文章中的线索作用。

审美鉴赏与创造:

分析对比、烘托手法,理解散文“景”和“情”相辅相成的关系。

文化传承与理解:体验解放区军民崇高的精神境界,培养珍惜和平美好生活的真挚情感。

学习目标

走进作者

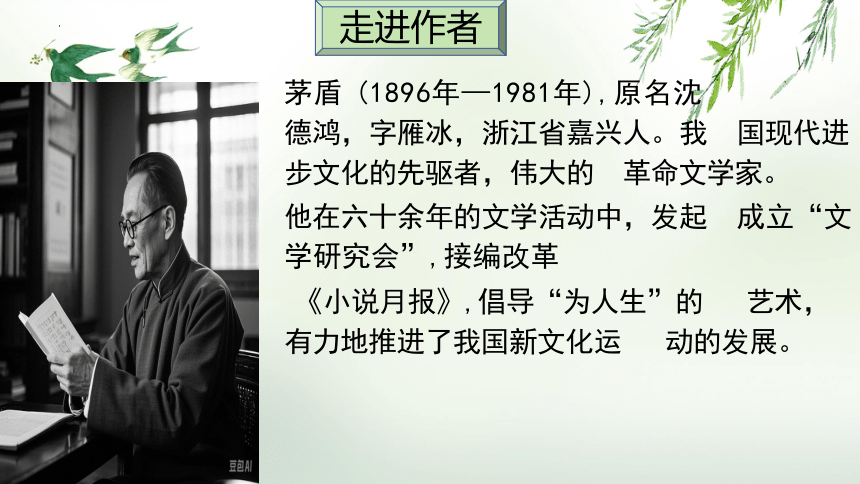

茅盾 (1896年—1981年),原名沈

德鸿,字雁冰,浙江省嘉兴人。我 国现代进步文化的先驱者,伟大的 革命文学家。

他在六十余年的文学活动中,发起 成立“文学研究会”,接编改革

《小说月报》,倡导“为人生”的 艺术,有力地推进了我国新文化运 动的发展。

小说:《子夜》《蚀》《虹》《林家铺子》

“农村三部曲”戏剧:《清明前后》

散文:《白杨礼赞》《风景谈》《卖豆腐的哨子》

文论:《鼓吹集》《夜读偶记》《文艺论文集》《论雅俗共赏》

代表作:

1940年5月茅盾途经西安,巧遇朱德,应邀前往延安讲学并参观访问。在延安,目睹了解放区蓬勃发展的景象,激发了对解放区的热爱感情。同年年底茅盾回到了国民党统治下的重庆,当时正值国民党反动派发动第二次反共高潮,写下了《白杨礼赞》的姊妹篇《风景谈》。

茅盾在他的回忆录中说:“我写了延安的风景,而把政治寓于风景之中。”

本文是作者1940年访问延安后在重庆写。

1939年3月,茅盾赴新疆在新疆大学任教,1940年5月离开新疆返内地,归途中在西安喜遇朱德同志,应邀到延安讲学并参观访问,为期五个月。在延安,他呼吸了清新的革命气息,目睹了解放区蓬勃发展的景象,激发了对解放区的热爱感情。同年年底到重庆,当时国民党反动派正发动第二次反共高潮,茅盾写了与《白杨礼赞》并称为姐妹篇的《风景谈》。因为这篇散文发表于国民党统治区,作者不得不用比较含蓄的写法来表达自己意在言外的思想感想。

写作背景

走进文本

“风景谈”即谈风景,“风景”字面释义是“风光景色”。也就是可供人观赏的建筑物、自然景象等。

在本文中,作者所说的“风景”还包括人,作者认为人是风景的“构成者”,是风景的”主宰’。在学习文中六幅画面时应从课文实际出发赏析。

解 题

一、诵读课文,简要概括本文谈了哪几幅风景?试给每幅风景都拟一个小标题。

1

2

3、4

5、6

7、8

9、10

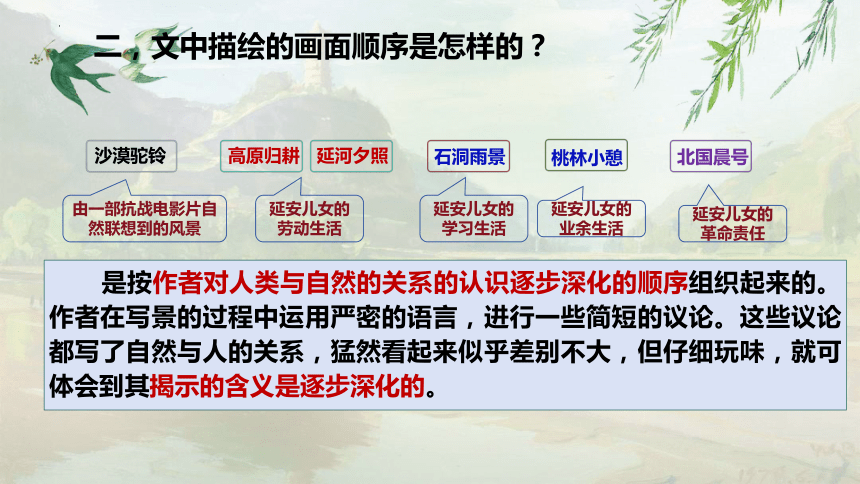

二,文中描绘的画面顺序是怎样的?

由一部抗战电影片自然联想到的风景

延安儿女的劳动生活

延安儿女的学习生活

延安儿女的业余生活

延安儿女的革命责任

高原归耕

沙漠驼铃

延河夕照

石洞雨景

桃林小憩

北国晨号

是按作者对人类与自然的关系的认识逐步深化的顺序组织起来的。作者在写景的过程中运用严密的语言,进行一些简短的议论。这些议论都写了自然与人的关系,猛然看起来似乎差别不大,但仔细玩味,就可体会到其揭示的含义是逐步深化的。

合作探究

1.《风景谈》中描写的六幅画面是否散乱呢?

六幅画面并不孤立散乱。它们紧扣住一个中心,即对延安和延安军民的怀念和赞美,因而是一个有机的整体,这主要表现在两个方面:

(1)六幅画面,除头一幅展现了新疆的沙漠风光之外,其余五幅都写了延安风光,并非天南海北,漫无边际。

(2)六幅画面都不着眼于表现延安的自然风光,而是全力讴歌主宰自然的人,这便成了贯穿作品始终的主旋律。

本文中的议论,是点明题旨之笔,又是联结全文的纽带,把六幅画面串联成一个跌宕多姿的整体。

① 沙漠驼铃,总领全文,揭示人类比自然更伟大——庄严、妩媚。

②高原归耕,反映的是黄土高原人民的辛勤劳作和吃苦耐劳、乐观的精神——人对自然的改造。

③延河夕照,赞美了知识分子的崇高革命理想和革命斗争精神——有生命力。

④石洞雨景,突出知识青年丰富崇高的精神生活——孜孜不倦、勤奋、内在精神生活充实、有生命力。

⑤桃林小憩,赞美了解放区人民的高尚情趣--有生命力、高尚的精神生活。

⑥北国晨号,突显了革命战士所代表的坚毅、刚强、勇敢等民族精神。

总结风景

风景谈

通过谈风景赞扬延安儿女所表现的向上、坚毅的民族精神。

把政治寓于风景之中

借景抒情、托物言志

课堂小结:

1.构思巧妙、结构严谨

从结构的角度来看:五处议论像一根红线,把六幅画面串在一起,构成一个有机的整体,使文章在结构上做到舒展自如,“形散而神不散”。

从表达中心的角度来看:在思想内容上层层加深,从而使中心思想反复深化。

2.写景与议论相结合,贯穿全文。

3.运用反衬、对比等,语言生动。

写作特点:

文章以细致优雅的笔触描绘了六个逼真如画的风景片段,构成六幅色调鲜明的画面。这里的“风景”,不仅包括自然景观,而且包括人类的活动。表面上谈的是自然“风景”,实际上是在写主宰“风景”的人。赞美了战争时期中国共产党领导下的解放区军民火热的战斗生活和崇高的精神境界,表达了对解放区的无限热爱和向往。

文本赏析

走进风景

之

沙漠驼铃

1.是什么引起了作者对沙漠的回忆?

成吉思汗陵,屹立在沙丘平顶上,衬以无垠的沙原。

比邻草滩,半沙漠化的丘陵。

沙原,连绵不绝的起伏的沙丘。地平线上,出现一支驼队,缓缓地行进益发显得沙原空阔广漠。驼队从沙梁上慢慢跋涉下来。 炎日下,浓重的驼影在被朔风吹得呈鱼鳞状的沙漠上移动。

沙漠驼铃图

“沙漠驼铃”,写的是猩猩峡外沙漠的“风景”。猩猩峡外的沙漠“茫茫一片”“纯然色”“苍茫”“寂静”,空旷辽远却又了无生机,这是“风景”的背景,是静景。

接着采用由静而动、由远而近的笔法,描绘了人类驾驭驼队的出现。当驼铃在微风中轻柔地击响,仙乐般回响在空中,当骆驼的方阵安详坚定地走近,生命的气息春风似的迎面拂来,这沉寂而单调的沙漠顿时生动美好起来,“庄严”而“妩媚”。

2.作者是怎样描绘第一幅风景画的?

自然景观

平板单调

茫茫一片

(绘形)

纯然一色

(绘色)

哄哄火响

(绘声)

整齐的骆驼方阵:

点-线-队(绘形)

猩红的大旗

(绘色)

和谐的合奏

叮当叮当(绘声)

人类活动

庄严妩媚

完全改观

议论: 自然是伟大的 然而人类更伟大

手法: 衬托 先扬后抑

3.作者描绘的第一幅“风景画”有 什么特点? 其用意是什么?

作者先写沙漠的自然景观。“茫茫一片”“纯然一色”“不见有半间泥房”,“连一个‘坎儿井”也找不到”,“驼马的枯骨”也只是“偶尔有些”,突出了它的贫瘠荒凉、人迹罕至,说明它是“大自然的最单调最平板的一面”。

次写人的活动。“昂然高步的骆驼”(绘形),“腥红的大旗”(绘色),“谐和的合奏”(绘声),使原本是“大自然的最单调钻平板的一面”的沙漠,顿时“改观”,显得庄严、妩媚起来了。

最后通过议论,表达“自然是伟大的,然而人类更伟大”这一观点。这样就巧妙地自然地“把政治寓于风景之中了”。

走进风景

之

高原归耕

3.作者认为公园里的一对和山洞里的一对“颇有点味儿不同”,这里的“味儿”指什么?怎样不同?

这里的“味儿”指生活情趣和精神境界。

使用对比的手法,突出前者平庸,后者生命力旺盛,明白生活意义,具有高贵精神。

自然是伟大的,人类是伟大的,然而充满了崇高精神的人类活动,乃是伟大中之尤其伟大者!

感悟:

走进风景

之

石洞雨景

1.这这幅画面描绘了哪些景物?有何特点?

突出知识青年丰富崇高的精神生活

精神内涵:

孜孜不倦、勤奋充实

这幅画面描绘了荒山上雨天的景致。

特点:沉闷的雨天、寂寞的荒山、黄褐色的浊水、怪石峭壁的崖岸、天然的石洞,在并不鲜艳的底色上,忽然可见一对男女青年在山壁石洞中促膝而坐,正在学习讨论,于是大自然顿时生色。

2.“石洞雨景”为什么要选择雨天、荒山、石洞作为背景?这一段采用对比的写法,有什么作用?

①“石洞雨景”选择雨天、荒山、石洞作为背景,一是可以和“西装革履”“烫发旗袍高跟鞋的一对儿”所处的环境进行鲜明的对比,二是用“物”烘托“人”,用沉闷的雨天、寂寞的荒山、原始的石洞反衬出这对促膝读书的青年男女,突出人是“风景”的主宰者。

②这一段从环境、穿着、行为、精神四个方面,将公园里的一对恋人与石洞里的一对革命青年进行对比,突出解放区青年具有崇高的精神和高尚的情操,并为下文第6、8段的议论打下基础。

蓝天、白云、黑的山、梯田和庄稼,成就了一幅剪影,伴随而来的是“粗朴的短歌”“愉快的旋律”,反映出黄土高原(解放区)人民的辛勤劳作和他们的淳朴、愉快的心情,表现了延安人民的精神面貌。

这幅画面描绘了哪些景物?表现了人们怎样的精神状态?

精神内涵:

反映黄土高原人民的辛勤劳作和吃苦耐劳乐观

人对自然的改造

自然是伟大的,人类是伟大的,然而充满了崇高精神的人类活动,乃是伟大中之尤其伟大者!

感悟:

走进风景

之

延河夕照

1.这幅画面从哪些方面描写了延河的水和延安的天?表现了人们怎样的精神境界?

精神内涵:

赞美了知识分子的崇高革命理想和革命斗争精神

“河水喧哗得更响了,跌在石上的便喷出了雪白的泡沫”,“跌”字是用人的动作去写河水,生动形象地呈现河水突然从高处流向低处的态势。

①写延河

②写夕阳

“将它的余辉幻成了满天的彩霞”,“幻成”一词写出了彩霞的绚烂多变,而这种绚烂多变又是由夕阳构成的,准确且生动。

在“物”与“人”的对比中,突出了充满生命力的人们。

2.描绘“静穆的自然”,描写“弥漫着生命力的人”。这些人是什么人?

①“看他们的手,这是惯拿调色板的,那是昨天还拉着提琴的弓子伴奏着《生产曲》的,这是经常不离木刻刀的,那又是洋洋洒洒下笔如有神的”,说明他们是一群文艺工作者。

②他们操着“七八种不同的方音”,“又用同一音调,唱起雄壮的歌曲”说明他们有着同一目标——抗日,从四面八方来到延安。

③他们吃的是小米饭和青菜,参加劳动后,手“一律被锄锹的木柄磨起了老茧”,但他们在艰苦的环境中,在生产劳动中认识了生活和人生的意义,所以“兴奋地谈话”,发出“爽朗的笑声”,愉快地在河边戏水。

④在他们身上看不到一点困乏、一点厌倦,他们充满着旺盛的生命力。静穆的自然有了这些弥漫着生命力的人,当然会织成了“美妙的图画” 。

人依然是“风景”的构成者;如果不是内生活极其充满的人作为这里的主宰,那又有什么值得怀念?

感悟:

走进风景

之

桃林小憩

1.桃林有什么自然景观?作者为什么要描写这幅图画?

桃树、半盘石磨、断碎旧阶、现成的石块、荠麦大麻,有休憩的青年或谈天、或讨论、或聚会、怡然自乐,各得其所,构成了一幅恬然又生气勃勃的茶社图,从而赞美了解放区人民的高尚情趣,以及高贵的精神能够填补自然界的贫乏。

2.什么是“第一自然”和“第二自然”?

精神内涵:

赞美了解放区人民的高尚情趣

生命力、高尚的精神生活

第一自然是自然景物,即文中那二三十棵桃树、半盘旧石磨等,但作者认为这不是构成风景的主要条件,主要条件是“人”,所以第二自然,应是第一自然加上具有崇高精神的人类活动所构成的真正意义上的风景。

感悟:

人类的高贵精神的辐射,填补了自然界的贫乏,增添了景色,形式的和内容的。人创造了第二自然!

走进风景

之

北国晨号

先写景观,再写人的活动,最后议论。

具体说,①总起:第一句话。

②听:喇叭声破空而来;

③想:贴照相簿上的侧影

④看:小号兵和荷枪战士

⑤感:民族精神的化身

⑥议伟大中之最伟大者。

从听到“嘹亮的喇叭声”,而想到照相簿上的号兵的艺术形象,进而披衣出门去看现实生活中的号兵形象,思维活动合乎逻辑,行文自然,层次清晰。

1:北国晨号 的行文思路是怎样的?

2.赏析“北国晨号”描绘的场景。

①动静结合:“嘹亮的喇叭声”“晨风吹着喇叭的红绸子”是动景,“万籁俱静”、战士“犹如雕像一般”是静景,动静结合,描绘了一幅庄严的画面。

②注重色彩的搭配。粉红的朝霞、红绸子、刺刀的寒光交融在一起;朦胧的与鲜艳的、冷色的与暖色的、柔性的与刚性的色彩的相互融合,构成了表现抗日战士严肃、坚决、勇敢和高度警觉形象的画面。

③结尾直抒胸臆,赞美了如雕像一般挺立在山巅的高度警觉的战士,歌颂我们中华民族坚强不屈的伟大精神。

3.这部分在北国朝霞的景致中塑造了什么形象?

由嘹亮的喇叭声带出画面,塑造了一位小号兵和一位哨兵,他们沐浴在霞光之中,屹立在山峰之上,英姿飒爽、严肃、坚决、勇敢、凛然不可侵犯。

精神内涵:

突显了革命战士所代表的坚毅

刚强、勇敢等民族精神

感悟:

看见了民族精神化身为他们两个。这“风景”是伟大之中最伟大者!

作者笔下的真正的风景:

指的是伟大的人类,尤其指的是民族的精神。

谢谢赏析

风景谈

矛 盾

导 入

同学们,平日里我们穿梭于大街小巷,漫步在郊野山林,形形色色的风景如幻灯片般在眼前闪过。湛蓝天空下飘浮的云朵,古旧巷陌里斑驳的墙壁,这些熟悉的画面,似乎早已成为生活的寻常背景。可你是否想过,风景也能成为时代的注脚,人性的映照?著名作家茅盾在《风景谈》中,为我们开启了看待风景的全新视角。他笔下的风景,不再仅仅是自然的杰作,更是人文精神与时代洪流的生动体现。从陕北高原的窑洞灯火,到西北戈壁的驼铃阵阵,每一处景致都蕴含着深厚的内涵。此刻,让我们踏上这段特别的旅程,跟着茅盾的指引,去重新审视风景,挖掘那些被我们忽视的风景背后的动人故事与深刻哲思,一同领略《风景谈》的独特魅力。

语言建构与运用:

了解茅盾的生平及其创作成就,积累文学常识。

思维发展与提升:

梳理六幅风景的内容,认识议论性语句在文章中的线索作用。

审美鉴赏与创造:

分析对比、烘托手法,理解散文“景”和“情”相辅相成的关系。

文化传承与理解:体验解放区军民崇高的精神境界,培养珍惜和平美好生活的真挚情感。

学习目标

走进作者

茅盾 (1896年—1981年),原名沈

德鸿,字雁冰,浙江省嘉兴人。我 国现代进步文化的先驱者,伟大的 革命文学家。

他在六十余年的文学活动中,发起 成立“文学研究会”,接编改革

《小说月报》,倡导“为人生”的 艺术,有力地推进了我国新文化运 动的发展。

小说:《子夜》《蚀》《虹》《林家铺子》

“农村三部曲”戏剧:《清明前后》

散文:《白杨礼赞》《风景谈》《卖豆腐的哨子》

文论:《鼓吹集》《夜读偶记》《文艺论文集》《论雅俗共赏》

代表作:

1940年5月茅盾途经西安,巧遇朱德,应邀前往延安讲学并参观访问。在延安,目睹了解放区蓬勃发展的景象,激发了对解放区的热爱感情。同年年底茅盾回到了国民党统治下的重庆,当时正值国民党反动派发动第二次反共高潮,写下了《白杨礼赞》的姊妹篇《风景谈》。

茅盾在他的回忆录中说:“我写了延安的风景,而把政治寓于风景之中。”

本文是作者1940年访问延安后在重庆写。

1939年3月,茅盾赴新疆在新疆大学任教,1940年5月离开新疆返内地,归途中在西安喜遇朱德同志,应邀到延安讲学并参观访问,为期五个月。在延安,他呼吸了清新的革命气息,目睹了解放区蓬勃发展的景象,激发了对解放区的热爱感情。同年年底到重庆,当时国民党反动派正发动第二次反共高潮,茅盾写了与《白杨礼赞》并称为姐妹篇的《风景谈》。因为这篇散文发表于国民党统治区,作者不得不用比较含蓄的写法来表达自己意在言外的思想感想。

写作背景

走进文本

“风景谈”即谈风景,“风景”字面释义是“风光景色”。也就是可供人观赏的建筑物、自然景象等。

在本文中,作者所说的“风景”还包括人,作者认为人是风景的“构成者”,是风景的”主宰’。在学习文中六幅画面时应从课文实际出发赏析。

解 题

一、诵读课文,简要概括本文谈了哪几幅风景?试给每幅风景都拟一个小标题。

1

2

3、4

5、6

7、8

9、10

二,文中描绘的画面顺序是怎样的?

由一部抗战电影片自然联想到的风景

延安儿女的劳动生活

延安儿女的学习生活

延安儿女的业余生活

延安儿女的革命责任

高原归耕

沙漠驼铃

延河夕照

石洞雨景

桃林小憩

北国晨号

是按作者对人类与自然的关系的认识逐步深化的顺序组织起来的。作者在写景的过程中运用严密的语言,进行一些简短的议论。这些议论都写了自然与人的关系,猛然看起来似乎差别不大,但仔细玩味,就可体会到其揭示的含义是逐步深化的。

合作探究

1.《风景谈》中描写的六幅画面是否散乱呢?

六幅画面并不孤立散乱。它们紧扣住一个中心,即对延安和延安军民的怀念和赞美,因而是一个有机的整体,这主要表现在两个方面:

(1)六幅画面,除头一幅展现了新疆的沙漠风光之外,其余五幅都写了延安风光,并非天南海北,漫无边际。

(2)六幅画面都不着眼于表现延安的自然风光,而是全力讴歌主宰自然的人,这便成了贯穿作品始终的主旋律。

本文中的议论,是点明题旨之笔,又是联结全文的纽带,把六幅画面串联成一个跌宕多姿的整体。

① 沙漠驼铃,总领全文,揭示人类比自然更伟大——庄严、妩媚。

②高原归耕,反映的是黄土高原人民的辛勤劳作和吃苦耐劳、乐观的精神——人对自然的改造。

③延河夕照,赞美了知识分子的崇高革命理想和革命斗争精神——有生命力。

④石洞雨景,突出知识青年丰富崇高的精神生活——孜孜不倦、勤奋、内在精神生活充实、有生命力。

⑤桃林小憩,赞美了解放区人民的高尚情趣--有生命力、高尚的精神生活。

⑥北国晨号,突显了革命战士所代表的坚毅、刚强、勇敢等民族精神。

总结风景

风景谈

通过谈风景赞扬延安儿女所表现的向上、坚毅的民族精神。

把政治寓于风景之中

借景抒情、托物言志

课堂小结:

1.构思巧妙、结构严谨

从结构的角度来看:五处议论像一根红线,把六幅画面串在一起,构成一个有机的整体,使文章在结构上做到舒展自如,“形散而神不散”。

从表达中心的角度来看:在思想内容上层层加深,从而使中心思想反复深化。

2.写景与议论相结合,贯穿全文。

3.运用反衬、对比等,语言生动。

写作特点:

文章以细致优雅的笔触描绘了六个逼真如画的风景片段,构成六幅色调鲜明的画面。这里的“风景”,不仅包括自然景观,而且包括人类的活动。表面上谈的是自然“风景”,实际上是在写主宰“风景”的人。赞美了战争时期中国共产党领导下的解放区军民火热的战斗生活和崇高的精神境界,表达了对解放区的无限热爱和向往。

文本赏析

走进风景

之

沙漠驼铃

1.是什么引起了作者对沙漠的回忆?

成吉思汗陵,屹立在沙丘平顶上,衬以无垠的沙原。

比邻草滩,半沙漠化的丘陵。

沙原,连绵不绝的起伏的沙丘。地平线上,出现一支驼队,缓缓地行进益发显得沙原空阔广漠。驼队从沙梁上慢慢跋涉下来。 炎日下,浓重的驼影在被朔风吹得呈鱼鳞状的沙漠上移动。

沙漠驼铃图

“沙漠驼铃”,写的是猩猩峡外沙漠的“风景”。猩猩峡外的沙漠“茫茫一片”“纯然色”“苍茫”“寂静”,空旷辽远却又了无生机,这是“风景”的背景,是静景。

接着采用由静而动、由远而近的笔法,描绘了人类驾驭驼队的出现。当驼铃在微风中轻柔地击响,仙乐般回响在空中,当骆驼的方阵安详坚定地走近,生命的气息春风似的迎面拂来,这沉寂而单调的沙漠顿时生动美好起来,“庄严”而“妩媚”。

2.作者是怎样描绘第一幅风景画的?

自然景观

平板单调

茫茫一片

(绘形)

纯然一色

(绘色)

哄哄火响

(绘声)

整齐的骆驼方阵:

点-线-队(绘形)

猩红的大旗

(绘色)

和谐的合奏

叮当叮当(绘声)

人类活动

庄严妩媚

完全改观

议论: 自然是伟大的 然而人类更伟大

手法: 衬托 先扬后抑

3.作者描绘的第一幅“风景画”有 什么特点? 其用意是什么?

作者先写沙漠的自然景观。“茫茫一片”“纯然一色”“不见有半间泥房”,“连一个‘坎儿井”也找不到”,“驼马的枯骨”也只是“偶尔有些”,突出了它的贫瘠荒凉、人迹罕至,说明它是“大自然的最单调最平板的一面”。

次写人的活动。“昂然高步的骆驼”(绘形),“腥红的大旗”(绘色),“谐和的合奏”(绘声),使原本是“大自然的最单调钻平板的一面”的沙漠,顿时“改观”,显得庄严、妩媚起来了。

最后通过议论,表达“自然是伟大的,然而人类更伟大”这一观点。这样就巧妙地自然地“把政治寓于风景之中了”。

走进风景

之

高原归耕

3.作者认为公园里的一对和山洞里的一对“颇有点味儿不同”,这里的“味儿”指什么?怎样不同?

这里的“味儿”指生活情趣和精神境界。

使用对比的手法,突出前者平庸,后者生命力旺盛,明白生活意义,具有高贵精神。

自然是伟大的,人类是伟大的,然而充满了崇高精神的人类活动,乃是伟大中之尤其伟大者!

感悟:

走进风景

之

石洞雨景

1.这这幅画面描绘了哪些景物?有何特点?

突出知识青年丰富崇高的精神生活

精神内涵:

孜孜不倦、勤奋充实

这幅画面描绘了荒山上雨天的景致。

特点:沉闷的雨天、寂寞的荒山、黄褐色的浊水、怪石峭壁的崖岸、天然的石洞,在并不鲜艳的底色上,忽然可见一对男女青年在山壁石洞中促膝而坐,正在学习讨论,于是大自然顿时生色。

2.“石洞雨景”为什么要选择雨天、荒山、石洞作为背景?这一段采用对比的写法,有什么作用?

①“石洞雨景”选择雨天、荒山、石洞作为背景,一是可以和“西装革履”“烫发旗袍高跟鞋的一对儿”所处的环境进行鲜明的对比,二是用“物”烘托“人”,用沉闷的雨天、寂寞的荒山、原始的石洞反衬出这对促膝读书的青年男女,突出人是“风景”的主宰者。

②这一段从环境、穿着、行为、精神四个方面,将公园里的一对恋人与石洞里的一对革命青年进行对比,突出解放区青年具有崇高的精神和高尚的情操,并为下文第6、8段的议论打下基础。

蓝天、白云、黑的山、梯田和庄稼,成就了一幅剪影,伴随而来的是“粗朴的短歌”“愉快的旋律”,反映出黄土高原(解放区)人民的辛勤劳作和他们的淳朴、愉快的心情,表现了延安人民的精神面貌。

这幅画面描绘了哪些景物?表现了人们怎样的精神状态?

精神内涵:

反映黄土高原人民的辛勤劳作和吃苦耐劳乐观

人对自然的改造

自然是伟大的,人类是伟大的,然而充满了崇高精神的人类活动,乃是伟大中之尤其伟大者!

感悟:

走进风景

之

延河夕照

1.这幅画面从哪些方面描写了延河的水和延安的天?表现了人们怎样的精神境界?

精神内涵:

赞美了知识分子的崇高革命理想和革命斗争精神

“河水喧哗得更响了,跌在石上的便喷出了雪白的泡沫”,“跌”字是用人的动作去写河水,生动形象地呈现河水突然从高处流向低处的态势。

①写延河

②写夕阳

“将它的余辉幻成了满天的彩霞”,“幻成”一词写出了彩霞的绚烂多变,而这种绚烂多变又是由夕阳构成的,准确且生动。

在“物”与“人”的对比中,突出了充满生命力的人们。

2.描绘“静穆的自然”,描写“弥漫着生命力的人”。这些人是什么人?

①“看他们的手,这是惯拿调色板的,那是昨天还拉着提琴的弓子伴奏着《生产曲》的,这是经常不离木刻刀的,那又是洋洋洒洒下笔如有神的”,说明他们是一群文艺工作者。

②他们操着“七八种不同的方音”,“又用同一音调,唱起雄壮的歌曲”说明他们有着同一目标——抗日,从四面八方来到延安。

③他们吃的是小米饭和青菜,参加劳动后,手“一律被锄锹的木柄磨起了老茧”,但他们在艰苦的环境中,在生产劳动中认识了生活和人生的意义,所以“兴奋地谈话”,发出“爽朗的笑声”,愉快地在河边戏水。

④在他们身上看不到一点困乏、一点厌倦,他们充满着旺盛的生命力。静穆的自然有了这些弥漫着生命力的人,当然会织成了“美妙的图画” 。

人依然是“风景”的构成者;如果不是内生活极其充满的人作为这里的主宰,那又有什么值得怀念?

感悟:

走进风景

之

桃林小憩

1.桃林有什么自然景观?作者为什么要描写这幅图画?

桃树、半盘石磨、断碎旧阶、现成的石块、荠麦大麻,有休憩的青年或谈天、或讨论、或聚会、怡然自乐,各得其所,构成了一幅恬然又生气勃勃的茶社图,从而赞美了解放区人民的高尚情趣,以及高贵的精神能够填补自然界的贫乏。

2.什么是“第一自然”和“第二自然”?

精神内涵:

赞美了解放区人民的高尚情趣

生命力、高尚的精神生活

第一自然是自然景物,即文中那二三十棵桃树、半盘旧石磨等,但作者认为这不是构成风景的主要条件,主要条件是“人”,所以第二自然,应是第一自然加上具有崇高精神的人类活动所构成的真正意义上的风景。

感悟:

人类的高贵精神的辐射,填补了自然界的贫乏,增添了景色,形式的和内容的。人创造了第二自然!

走进风景

之

北国晨号

先写景观,再写人的活动,最后议论。

具体说,①总起:第一句话。

②听:喇叭声破空而来;

③想:贴照相簿上的侧影

④看:小号兵和荷枪战士

⑤感:民族精神的化身

⑥议伟大中之最伟大者。

从听到“嘹亮的喇叭声”,而想到照相簿上的号兵的艺术形象,进而披衣出门去看现实生活中的号兵形象,思维活动合乎逻辑,行文自然,层次清晰。

1:北国晨号 的行文思路是怎样的?

2.赏析“北国晨号”描绘的场景。

①动静结合:“嘹亮的喇叭声”“晨风吹着喇叭的红绸子”是动景,“万籁俱静”、战士“犹如雕像一般”是静景,动静结合,描绘了一幅庄严的画面。

②注重色彩的搭配。粉红的朝霞、红绸子、刺刀的寒光交融在一起;朦胧的与鲜艳的、冷色的与暖色的、柔性的与刚性的色彩的相互融合,构成了表现抗日战士严肃、坚决、勇敢和高度警觉形象的画面。

③结尾直抒胸臆,赞美了如雕像一般挺立在山巅的高度警觉的战士,歌颂我们中华民族坚强不屈的伟大精神。

3.这部分在北国朝霞的景致中塑造了什么形象?

由嘹亮的喇叭声带出画面,塑造了一位小号兵和一位哨兵,他们沐浴在霞光之中,屹立在山峰之上,英姿飒爽、严肃、坚决、勇敢、凛然不可侵犯。

精神内涵:

突显了革命战士所代表的坚毅

刚强、勇敢等民族精神

感悟:

看见了民族精神化身为他们两个。这“风景”是伟大之中最伟大者!

作者笔下的真正的风景:

指的是伟大的人类,尤其指的是民族的精神。

谢谢赏析