苏教版2024七年级生物下册期中测试题(三)(含答案)

文档属性

| 名称 | 苏教版2024七年级生物下册期中测试题(三)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 290.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-03-26 15:44:05 | ||

图片预览

文档简介

苏教版2024七年级生物下册期中测试题(三)

一、选择题(共25小题,每小题2分,共50分)

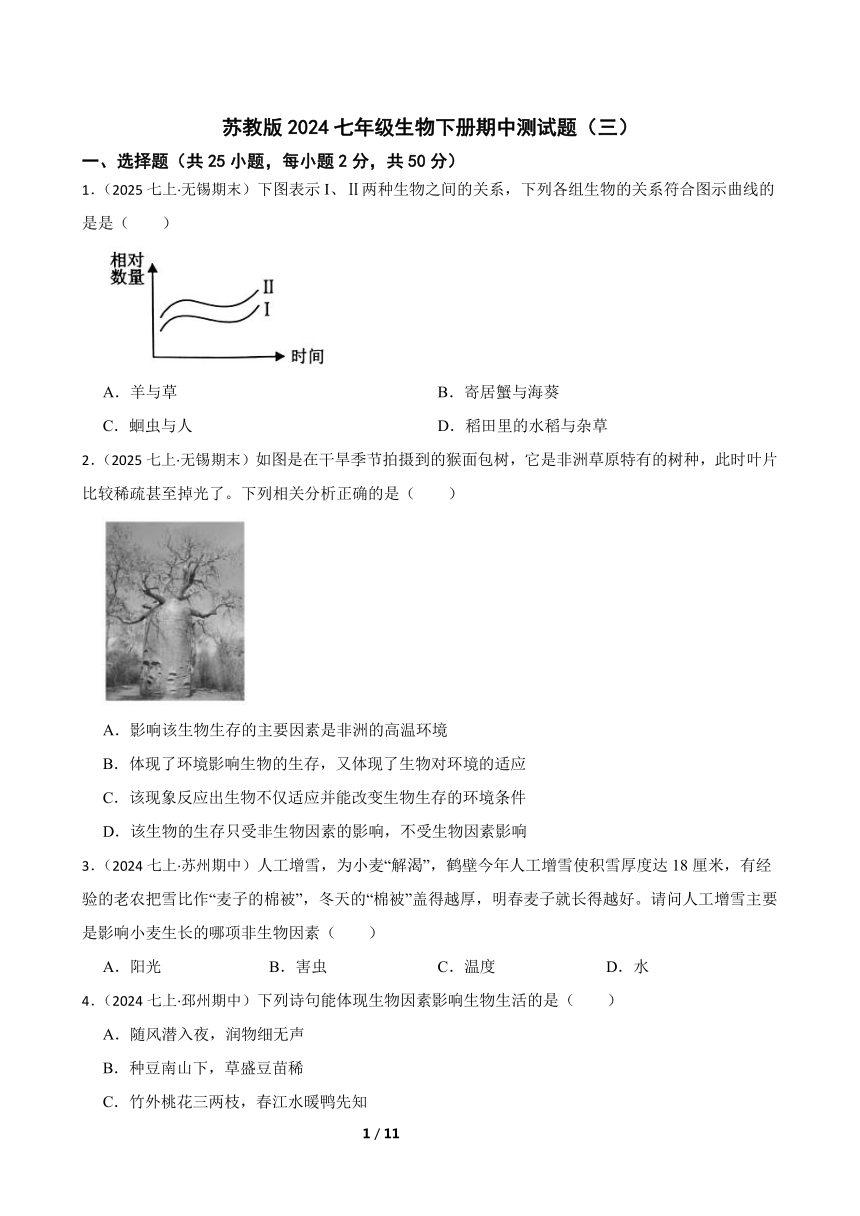

1.(2025七上·无锡期末)下图表示I、Ⅱ两种生物之间的关系,下列各组生物的关系符合图示曲线的是是( )

A.羊与草 B.寄居蟹与海葵

C.蛔虫与人 D.稻田里的水稻与杂草

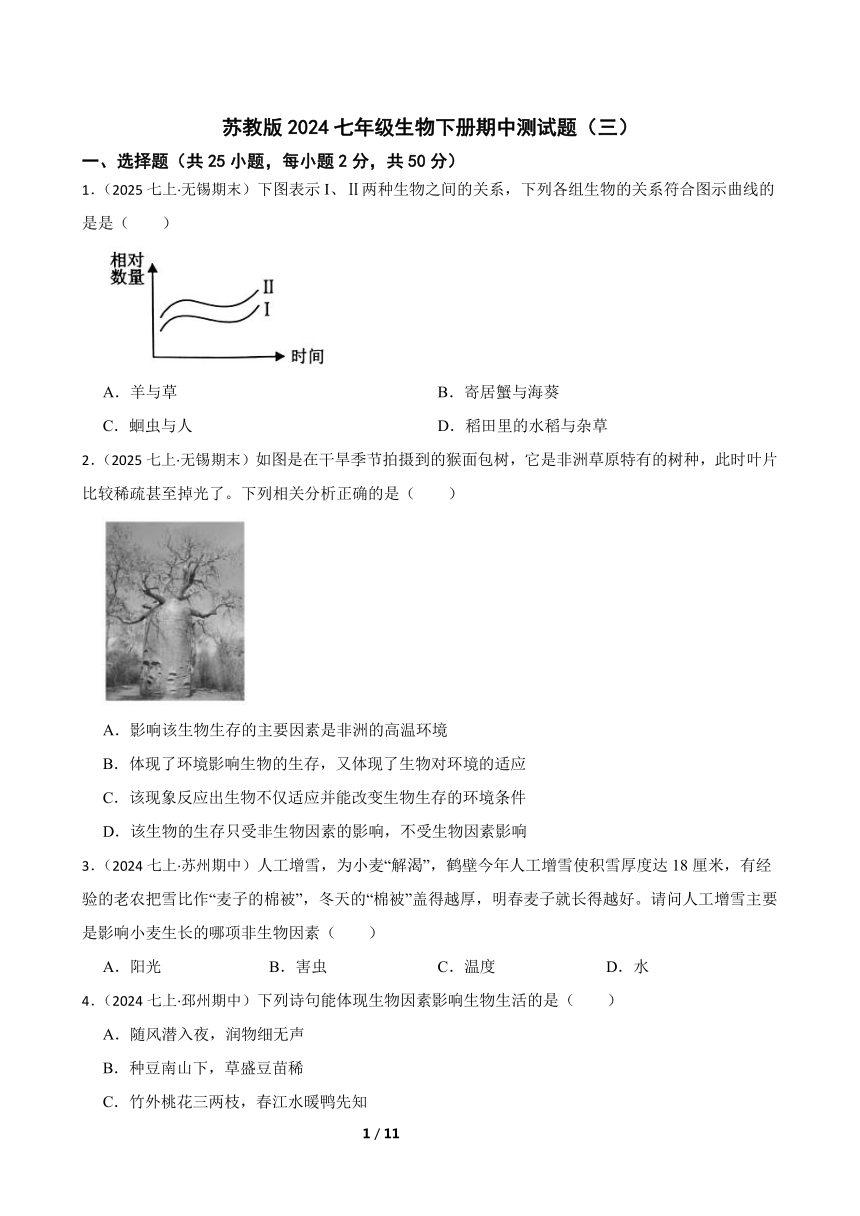

2.(2025七上·无锡期末)如图是在干旱季节拍摄到的猴面包树,它是非洲草原特有的树种,此时叶片比较稀疏甚至掉光了。下列相关分析正确的是( )

A.影响该生物生存的主要因素是非洲的高温环境

B.体现了环境影响生物的生存,又体现了生物对环境的适应

C.该现象反应出生物不仅适应并能改变生物生存的环境条件

D.该生物的生存只受非生物因素的影响,不受生物因素影响

3.(2024七上·苏州期中)人工增雪,为小麦“解渴”,鹤壁今年人工增雪使积雪厚度达18厘米,有经验的老农把雪比作“麦子的棉被”,冬天的“棉被”盖得越厚,明春麦子就长得越好。请问人工增雪主要是影响小麦生长的哪项非生物因素( )

A.阳光 B.害虫 C.温度 D.水

4.(2024七上·邳州期中)下列诗句能体现生物因素影响生物生活的是( )

A.随风潜入夜,润物细无声

B.种豆南山下,草盛豆苗稀

C.竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知

D.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

5.(2025七上·麻章期末)“草木会发芽,孩子会长大,岁月的列车不为谁停下……我们啊,像种子一样,一生向阳,在这片土壤,随万物生长。”这是某电视剧主题曲的歌词,种子萌发的正确顺序是( )

①胚根发育成根

②胚轴伸长

③种子吸水

④胚芽发育成茎和叶

⑤营养物质转运胚芽、胚轴、胚根

A.⑤③①②④ B.③⑤①②④ C.⑤①②③④ D.①②③④⑤

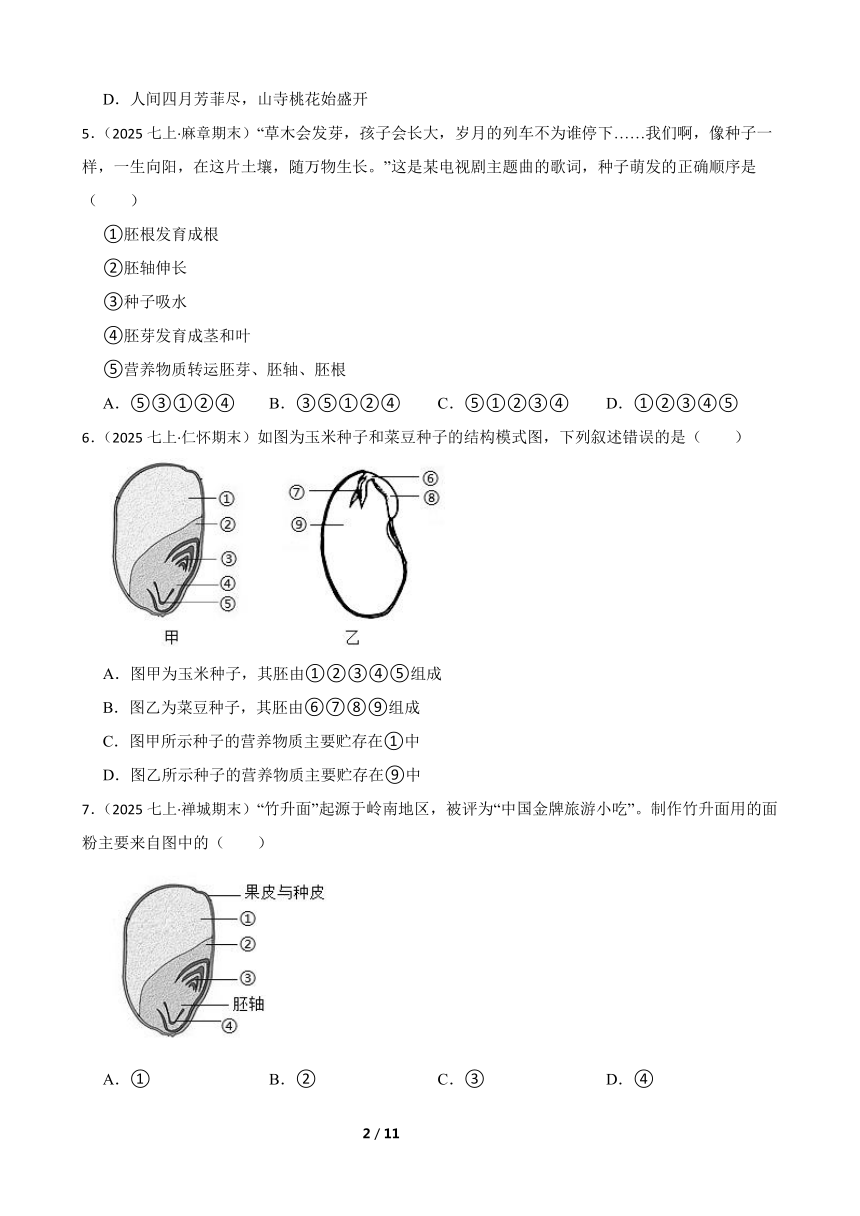

6.(2025七上·仁怀期末)如图为玉米种子和菜豆种子的结构模式图,下列叙述错误的是( )

A.图甲为玉米种子,其胚由①②③④⑤组成

B.图乙为菜豆种子,其胚由⑥⑦⑧⑨组成

C.图甲所示种子的营养物质主要贮存在①中

D.图乙所示种子的营养物质主要贮存在⑨中

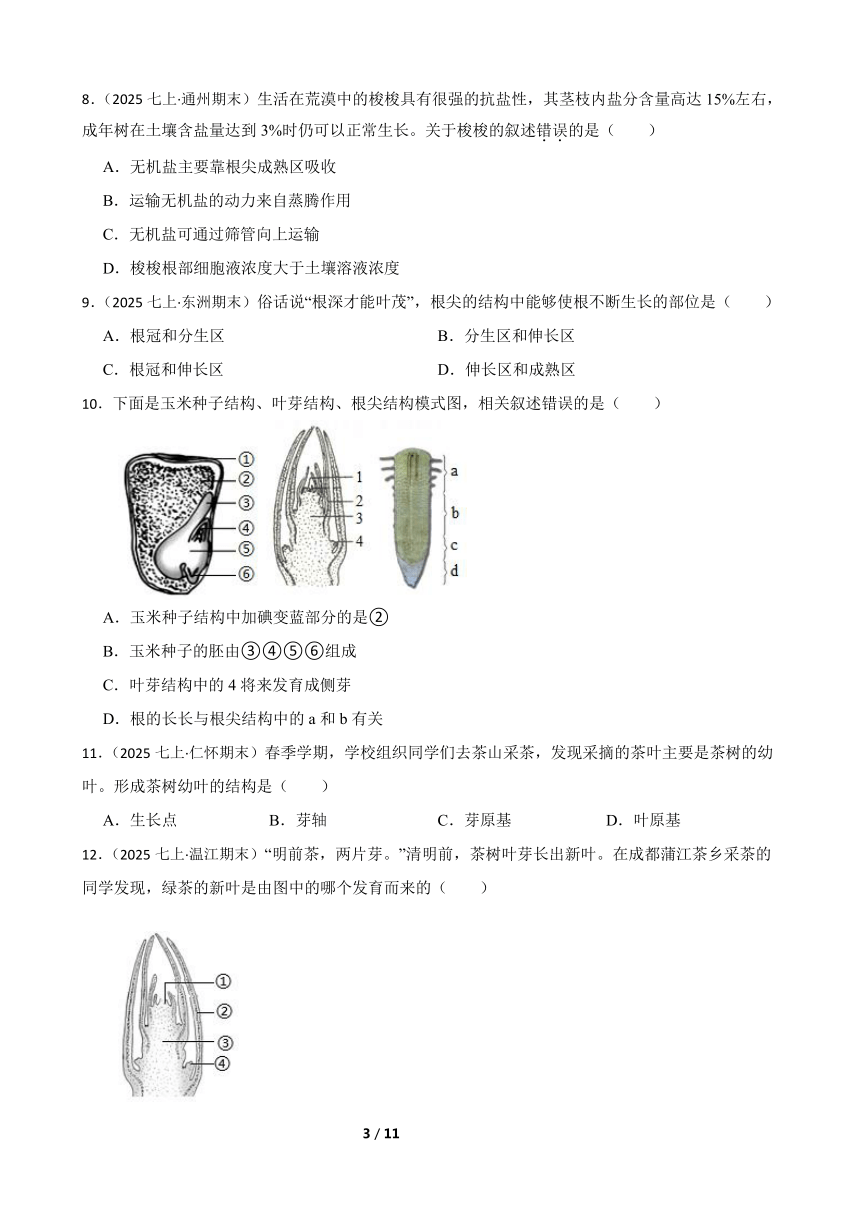

7.(2025七上·禅城期末)“竹升面”起源于岭南地区,被评为“中国金牌旅游小吃”。制作竹升面用的面粉主要来自图中的( )

A.① B.② C.③ D.④

8.(2025七上·通州期末)生活在荒漠中的梭梭具有很强的抗盐性,其茎枝内盐分含量高达15%左右,成年树在土壤含盐量达到3%时仍可以正常生长。关于梭梭的叙述错误的是( )

A.无机盐主要靠根尖成熟区吸收

B.运输无机盐的动力来自蒸腾作用

C.无机盐可通过筛管向上运输

D.梭梭根部细胞液浓度大于土壤溶液浓度

9.(2025七上·东洲期末)俗话说“根深才能叶茂”,根尖的结构中能够使根不断生长的部位是( )

A.根冠和分生区 B.分生区和伸长区

C.根冠和伸长区 D.伸长区和成熟区

10.下面是玉米种子结构、叶芽结构、根尖结构模式图,相关叙述错误的是( )

A.玉米种子结构中加碘变蓝部分的是②

B.玉米种子的胚由③④⑤⑥组成

C.叶芽结构中的4将来发育成侧芽

D.根的长长与根尖结构中的a和b有关

11.(2025七上·仁怀期末)春季学期,学校组织同学们去茶山采茶,发现采摘的茶叶主要是茶树的幼叶。形成茶树幼叶的结构是( )

A.生长点 B.芽轴 C.芽原基 D.叶原基

12.(2025七上·温江期末)“明前茶,两片芽。”清明前,茶树叶芽长出新叶。在成都蒲江茶乡采茶的同学发现,绿茶的新叶是由图中的哪个发育而来的( )

A.① B.② C.③ D.④

13.(2025七上·仁怀期末)学孔荔枝坪村因其气候环境适于黄花菜生长,素有“黄花之乡”的美誉。黄花是两性花,下列关于它的描述错误的是( )

A.黄花的雄蕊包括花丝和花药

B.黄花的雌蕊能产生花粉

C.黄花的主要结构是雄蕊和雌蕊

D.黄花的雌蕊包括柱头、花柱和子房

14.(2025七上·射洪期末)一根黄瓜中有很多粒种子,说明( )

A.花有多个雌蕊 B.雌蕊有多个子房

C.子房有多个胚珠 D.胚珠有多个卵细胞

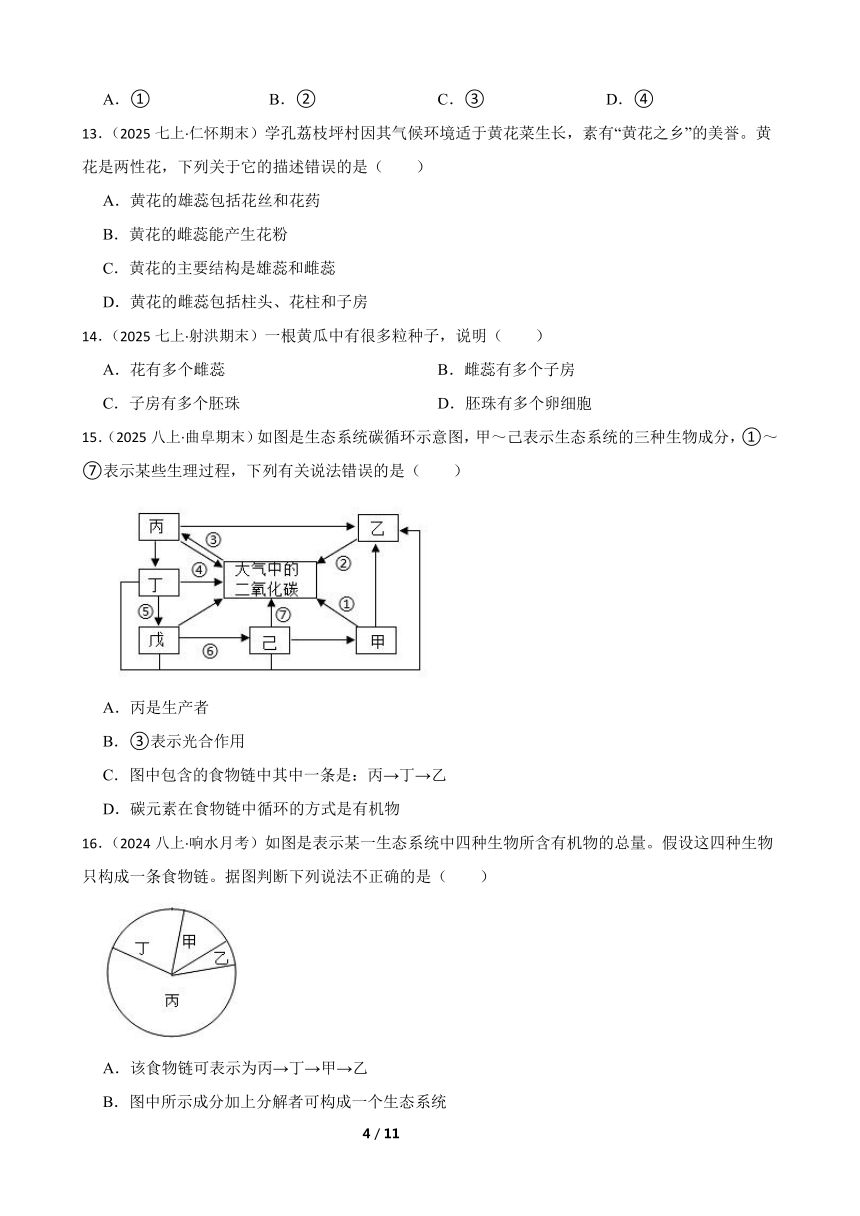

15.(2025八上·曲阜期末)如图是生态系统碳循环示意图,甲~己表示生态系统的三种生物成分,①~⑦表示某些生理过程,下列有关说法错误的是( )

A.丙是生产者

B.③表示光合作用

C.图中包含的食物链中其中一条是:丙→丁→乙

D.碳元素在食物链中循环的方式是有机物

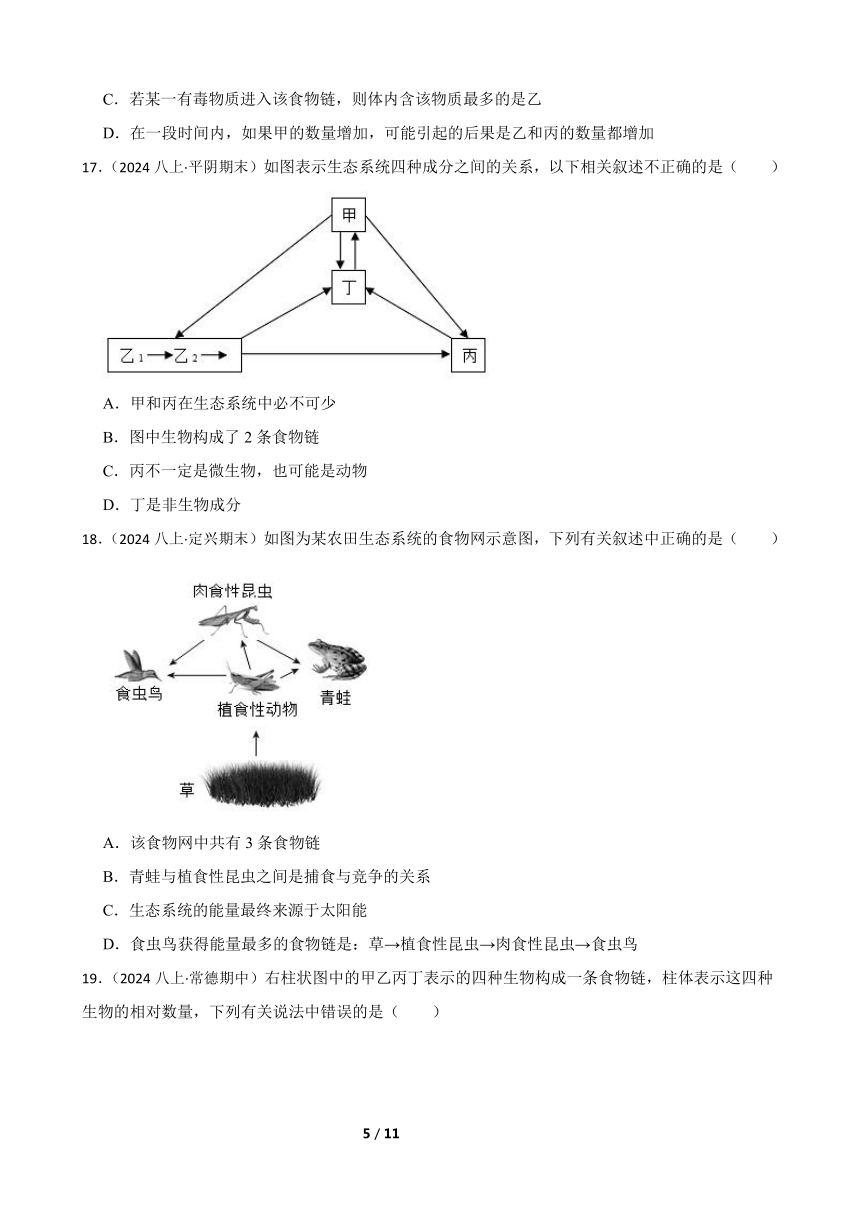

16.(2024八上·响水月考)如图是表示某一生态系统中四种生物所含有机物的总量。假设这四种生物只构成一条食物链。据图判断下列说法不正确的是( )

A.该食物链可表示为丙→丁→甲→乙

B.图中所示成分加上分解者可构成一个生态系统

C.若某一有毒物质进入该食物链,则体内含该物质最多的是乙

D.在一段时间内,如果甲的数量增加,可能引起的后果是乙和丙的数量都增加

17.(2024八上·平阴期末)如图表示生态系统四种成分之间的关系,以下相关叙述不正确的是( )

A.甲和丙在生态系统中必不可少

B.图中生物构成了2条食物链

C.丙不一定是微生物,也可能是动物

D.丁是非生物成分

18.(2024八上·定兴期末)如图为某农田生态系统的食物网示意图,下列有关叙述中正确的是( )

A.该食物网中共有3条食物链

B.青蛙与植食性昆虫之间是捕食与竞争的关系

C.生态系统的能量最终来源于太阳能

D.食虫鸟获得能量最多的食物链是:草→植食性昆虫→肉食性昆虫→食虫鸟

19.(2024八上·常德期中)右柱状图中的甲乙丙丁表示的四种生物构成一条食物链,柱体表示这四种生物的相对数量,下列有关说法中错误的是( )

A.该食物链能量流动的起点是甲固定的能量

B.该食物链可以表示为甲→乙→丙→丁

C.毒物会沿着食物链积累,因此丁体内毒物含量最多

D.乙、丙、丁属于生态系统中的消费者

20.(2024八上·常德期中)如图是自然界中的某物质循环示意图,其中甲、乙、丙依次是( )

A.真菌和细菌、植物、动物 B.动物、植物、真菌和细菌

C.真菌和细菌、动物、植物 D.植物、动物、真菌和细菌

21.(2024八上·台儿庄期末)图为某公园的一个小树林中部分生物成分之间的关系,下列说法正确的是( )

A.虫的体色与栖息环境相近,这体现出生物影响环境

B.图中有多条食物链,其中一条是植物→虫→鸟→细菌

C.图中所示成分,添加阳光等非生物成分构成了生态系统

D.若消灭所有的虫,则更有利于原有生态平衡的维持

22.(2025八上·白银期末)2024年2月19日下午,中央全面深化改革委员会第四次会议召开。会议强调,促进经济社会发展全面绿色转型,构建绿色低碳高质量发展空间格局。为了实现这一目标,下列做法正确的是( )

A.为提高粮食产量,毁林开荒 B.经常使用一次性餐具

C.骑自行车,低碳绿色出行 D.垃圾就地焚烧

23.(2024八上·赛罕期中)中国共产党第二十次全国代表大会报告提出“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”。为环境保护和生物多样性的保护提出更高要求。下列做法不恰当的是( )

A.开发清洁能源,逐步减少化石燃料使用

B.减少污染,保护生物圈这个所有生物的共同家园

C.保护绿色植物及其生活环境,维护生物圈的碳氧平衡

D.禁止利用各种生物资源,建立更多的自然保护区

24.(2024八上·启东期中)我国宣布力争于2060年前实现碳中和,即二氧化碳的排放与吸收互相平衡。下列行为中,不利于实现二氧化碳相对零排放的是( )

A.植树造林 B.风力发电 C.骑自行车 D.燃烧秸秆

25.(2024八上·潮南月考)生态平衡被破坏的主要原因是( )

A.人类的植树造林

B.自然灾害如干旱、洪水等的危害

C.人类的破坏和不合理的开发

D.生物个体出生的数量比死亡的多

二、填空题(共5小题,每小题10分,共50分)

26.下图是绿色开花植物相关结构示意图,请根据图回答问题:

(1)绿色开花植物在精子和卵细胞结合之前,需完成的生理过程是 。

(2)受精作用完成后,甲图中的【 】 发育成乙图所示的结构。

(3)种子在适宜的条件下萌发,消耗的有机物来自于图乙的【 】 。

(4)桃花完成受精作用后,【 】 发育成桃子;【 】 发育成桃子的食用部分。

27.(2024七上·巴中期末)如图是植物发育过程中的相关结构,据图回答以下问题:

(1)甲图中的5是种子的主要结构 (填名称),它是新植物的幼体,将来发育成乙;菜豆种子从甲到乙的过程中需要的营养物质,主要是由甲图中[ ] 提供的。

(2)乙图中的a是由甲图中的[ ] 发育成的,b是由甲图中的[ ] 发育成的。

(3)根是植物吸水的主要器官,丙图中吸水的主要部位是 (填字母)。根生长的原因是由于 区(填名称)分裂使细胞数目增多和 区(填名称)伸长使细胞的长度增长。

28.(2023八上·惠东期中)阅读以下材料,回答有关问题:

材料一:海洋中的塑料微粒是直径小于5毫米的塑料小碎片,容易被海洋动物误吞,在人类可食用的贝类、鱼类的肠道组织和肌肉中都发现了多种塑料微粒。下图是部分海洋生物构成的食物网。

材料二:继2018年科学家在人类的粪便中发现有塑料微粒之后,2022年科学家又在健康人的血液中发现了塑料微粒,能损害细胞而给人的身体带来不利影响。

材料三:传统的塑料袋很难被自然界中的细菌和真菌分解,对环境造成严重污染。我国自2008年实行“限塑令”,到2021年“禁塑令”开始在部分地区实施,纸袋和可降解塑料的需求与生产量逐年升高,有望逐渐取代传统塑料袋。

(1)海水中的塑料微粒属于影响海洋生物生存的 因素。

(2)材料一的食物网中有 条食物链。该食物网中数量最多的生物是 ,而 (填动物名称)体内积累的塑料微粒最多。

(3)材料三中提到的细菌和真菌常被称为生态系统中的 者, 是(填“自养”或“异养”)生物。

(4)从材料一和材料二可知,海洋中的塑料微粒会沿着 和食物网流动,人类食用含塑料微粒的海鲜,通过 系统的吸收,在体内不断的积累从而影响人体健康。

(5)上述材料体现了 是一个统一的整体,是地球上最大的生态系统。为了减少塑料对环境的危害,以下做法中你认为比较不合理的是 (填字母)。

A.对矿泉水瓶进行回收处理 B.外出购物自备纸袋或布袋

C.买早餐时用自己的餐盒装 D.买早餐时用塑料袋装更方便

29.(2024八上·深圳期中)中央电视台新闻频道《24小时》栏目曾报道过科学家们在海底“植树造林”,守护一片蔚蓝的事迹。

资料一:珊瑚是由珊瑚虫构成的集合体,它的斑斓色彩来自身上的共生藻类。若海洋环境发生变化,就有可能使藻类离开珊瑚体,从而显露出珊瑚虫分泌的碳酸钙外壳本身的白色,形成白化现象。

资料二:为保护珊瑚、恢复海洋生态,我国科研团队长期致力于在海底种珊瑚,被喻为海底“植树造林”。珊瑚种植技术需要先培育“幼苗”,再移植到种植区。例如,野外育苗时需先把珊瑚切成细小的断枝,在海底搭建的人工支架及浮床上培育后再移植到特定海域,让苗种重新繁殖,扩大族群。

(1)藻类与珊瑚虫是 关系。藻类可为珊瑚虫提供 ,同时珊瑚虫为藻类提供 (两空均选填“有机物”或“无机盐”)。

(2)珊瑚的野外育苗并不容易,因为影响珊瑚苗生活的非生物因素可能有 等。珊瑚的细小断枝能继续生长成新个体,这是一种 生殖。苗种在苗床或者礁石上重新繁殖扩大族群,逐渐形成一个完整的珊瑚礁生态系统,该系统具有一定的 能力。

(3)珊瑚虫分泌形成碳酸钙外壳的过程中能吸收大气中的二氧化碳,这对生物圈的意义是 。为了减缓珊瑚白化现象,我们日常能做到的是 。

30.(2024七上·永昌期中)科学探究“腐肉生蛆”的试验时:

提出问题:蛆是从哪儿来的?

做出假设:蛆是由肉变来的或蛆是由蝇变来的。

(1)实验:

在实验设计中,采用控制 的方法,设置 组和 组。实验现象:盖了纱布的没生蛆,不盖纱布的生蛆了。

(2)得出结论: 。

(3)表达交流:a设计两组的目的是 。b实验中的变量是 。c实验中肉腐烂的原因是微生物引起的。

答案解析部分

1.【答案】B2.【答案】B3.【答案】D4.【答案】B5.【答案】B6.【答案】A7.【答案】A

8.【答案】C9.【答案】B10.【答案】D11.【答案】D12.【答案】B13.【答案】B

14.【答案】C15.【答案】C16.【答案】B17.【答案】B18.【答案】C19.【答案】B20.【答案】D

21.【答案】C22.【答案】C23.【答案】D24.【答案】D25.【答案】C

26.【答案】(1)传粉

(2)d;胚珠

(3)4;子叶

(4)f;子房;e;子房壁

27.【答案】(1)胚;4;子叶

(2)2;胚芽;3;胚根

(3)A;分生;伸长

28.【答案】(1)非生物

(2)4;海洋水生植物;鲨鱼

(3)分解;异养

(4)食物链;消化

(5)生物圈;D

29.【答案】(1)共生;有机物;无机盐

(2)温度;无性;自动调节

(3)维持碳—氧平衡;不往海洋中扔垃圾、排放污水等

30.【答案】(1)单一变量;对照组;实验组

(2)蛆是由蝇产生的

(3)对照/形成对照;碗是否盖纱布或肉是否与蝇接触

1 / 1

一、选择题(共25小题,每小题2分,共50分)

1.(2025七上·无锡期末)下图表示I、Ⅱ两种生物之间的关系,下列各组生物的关系符合图示曲线的是是( )

A.羊与草 B.寄居蟹与海葵

C.蛔虫与人 D.稻田里的水稻与杂草

2.(2025七上·无锡期末)如图是在干旱季节拍摄到的猴面包树,它是非洲草原特有的树种,此时叶片比较稀疏甚至掉光了。下列相关分析正确的是( )

A.影响该生物生存的主要因素是非洲的高温环境

B.体现了环境影响生物的生存,又体现了生物对环境的适应

C.该现象反应出生物不仅适应并能改变生物生存的环境条件

D.该生物的生存只受非生物因素的影响,不受生物因素影响

3.(2024七上·苏州期中)人工增雪,为小麦“解渴”,鹤壁今年人工增雪使积雪厚度达18厘米,有经验的老农把雪比作“麦子的棉被”,冬天的“棉被”盖得越厚,明春麦子就长得越好。请问人工增雪主要是影响小麦生长的哪项非生物因素( )

A.阳光 B.害虫 C.温度 D.水

4.(2024七上·邳州期中)下列诗句能体现生物因素影响生物生活的是( )

A.随风潜入夜,润物细无声

B.种豆南山下,草盛豆苗稀

C.竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知

D.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

5.(2025七上·麻章期末)“草木会发芽,孩子会长大,岁月的列车不为谁停下……我们啊,像种子一样,一生向阳,在这片土壤,随万物生长。”这是某电视剧主题曲的歌词,种子萌发的正确顺序是( )

①胚根发育成根

②胚轴伸长

③种子吸水

④胚芽发育成茎和叶

⑤营养物质转运胚芽、胚轴、胚根

A.⑤③①②④ B.③⑤①②④ C.⑤①②③④ D.①②③④⑤

6.(2025七上·仁怀期末)如图为玉米种子和菜豆种子的结构模式图,下列叙述错误的是( )

A.图甲为玉米种子,其胚由①②③④⑤组成

B.图乙为菜豆种子,其胚由⑥⑦⑧⑨组成

C.图甲所示种子的营养物质主要贮存在①中

D.图乙所示种子的营养物质主要贮存在⑨中

7.(2025七上·禅城期末)“竹升面”起源于岭南地区,被评为“中国金牌旅游小吃”。制作竹升面用的面粉主要来自图中的( )

A.① B.② C.③ D.④

8.(2025七上·通州期末)生活在荒漠中的梭梭具有很强的抗盐性,其茎枝内盐分含量高达15%左右,成年树在土壤含盐量达到3%时仍可以正常生长。关于梭梭的叙述错误的是( )

A.无机盐主要靠根尖成熟区吸收

B.运输无机盐的动力来自蒸腾作用

C.无机盐可通过筛管向上运输

D.梭梭根部细胞液浓度大于土壤溶液浓度

9.(2025七上·东洲期末)俗话说“根深才能叶茂”,根尖的结构中能够使根不断生长的部位是( )

A.根冠和分生区 B.分生区和伸长区

C.根冠和伸长区 D.伸长区和成熟区

10.下面是玉米种子结构、叶芽结构、根尖结构模式图,相关叙述错误的是( )

A.玉米种子结构中加碘变蓝部分的是②

B.玉米种子的胚由③④⑤⑥组成

C.叶芽结构中的4将来发育成侧芽

D.根的长长与根尖结构中的a和b有关

11.(2025七上·仁怀期末)春季学期,学校组织同学们去茶山采茶,发现采摘的茶叶主要是茶树的幼叶。形成茶树幼叶的结构是( )

A.生长点 B.芽轴 C.芽原基 D.叶原基

12.(2025七上·温江期末)“明前茶,两片芽。”清明前,茶树叶芽长出新叶。在成都蒲江茶乡采茶的同学发现,绿茶的新叶是由图中的哪个发育而来的( )

A.① B.② C.③ D.④

13.(2025七上·仁怀期末)学孔荔枝坪村因其气候环境适于黄花菜生长,素有“黄花之乡”的美誉。黄花是两性花,下列关于它的描述错误的是( )

A.黄花的雄蕊包括花丝和花药

B.黄花的雌蕊能产生花粉

C.黄花的主要结构是雄蕊和雌蕊

D.黄花的雌蕊包括柱头、花柱和子房

14.(2025七上·射洪期末)一根黄瓜中有很多粒种子,说明( )

A.花有多个雌蕊 B.雌蕊有多个子房

C.子房有多个胚珠 D.胚珠有多个卵细胞

15.(2025八上·曲阜期末)如图是生态系统碳循环示意图,甲~己表示生态系统的三种生物成分,①~⑦表示某些生理过程,下列有关说法错误的是( )

A.丙是生产者

B.③表示光合作用

C.图中包含的食物链中其中一条是:丙→丁→乙

D.碳元素在食物链中循环的方式是有机物

16.(2024八上·响水月考)如图是表示某一生态系统中四种生物所含有机物的总量。假设这四种生物只构成一条食物链。据图判断下列说法不正确的是( )

A.该食物链可表示为丙→丁→甲→乙

B.图中所示成分加上分解者可构成一个生态系统

C.若某一有毒物质进入该食物链,则体内含该物质最多的是乙

D.在一段时间内,如果甲的数量增加,可能引起的后果是乙和丙的数量都增加

17.(2024八上·平阴期末)如图表示生态系统四种成分之间的关系,以下相关叙述不正确的是( )

A.甲和丙在生态系统中必不可少

B.图中生物构成了2条食物链

C.丙不一定是微生物,也可能是动物

D.丁是非生物成分

18.(2024八上·定兴期末)如图为某农田生态系统的食物网示意图,下列有关叙述中正确的是( )

A.该食物网中共有3条食物链

B.青蛙与植食性昆虫之间是捕食与竞争的关系

C.生态系统的能量最终来源于太阳能

D.食虫鸟获得能量最多的食物链是:草→植食性昆虫→肉食性昆虫→食虫鸟

19.(2024八上·常德期中)右柱状图中的甲乙丙丁表示的四种生物构成一条食物链,柱体表示这四种生物的相对数量,下列有关说法中错误的是( )

A.该食物链能量流动的起点是甲固定的能量

B.该食物链可以表示为甲→乙→丙→丁

C.毒物会沿着食物链积累,因此丁体内毒物含量最多

D.乙、丙、丁属于生态系统中的消费者

20.(2024八上·常德期中)如图是自然界中的某物质循环示意图,其中甲、乙、丙依次是( )

A.真菌和细菌、植物、动物 B.动物、植物、真菌和细菌

C.真菌和细菌、动物、植物 D.植物、动物、真菌和细菌

21.(2024八上·台儿庄期末)图为某公园的一个小树林中部分生物成分之间的关系,下列说法正确的是( )

A.虫的体色与栖息环境相近,这体现出生物影响环境

B.图中有多条食物链,其中一条是植物→虫→鸟→细菌

C.图中所示成分,添加阳光等非生物成分构成了生态系统

D.若消灭所有的虫,则更有利于原有生态平衡的维持

22.(2025八上·白银期末)2024年2月19日下午,中央全面深化改革委员会第四次会议召开。会议强调,促进经济社会发展全面绿色转型,构建绿色低碳高质量发展空间格局。为了实现这一目标,下列做法正确的是( )

A.为提高粮食产量,毁林开荒 B.经常使用一次性餐具

C.骑自行车,低碳绿色出行 D.垃圾就地焚烧

23.(2024八上·赛罕期中)中国共产党第二十次全国代表大会报告提出“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”。为环境保护和生物多样性的保护提出更高要求。下列做法不恰当的是( )

A.开发清洁能源,逐步减少化石燃料使用

B.减少污染,保护生物圈这个所有生物的共同家园

C.保护绿色植物及其生活环境,维护生物圈的碳氧平衡

D.禁止利用各种生物资源,建立更多的自然保护区

24.(2024八上·启东期中)我国宣布力争于2060年前实现碳中和,即二氧化碳的排放与吸收互相平衡。下列行为中,不利于实现二氧化碳相对零排放的是( )

A.植树造林 B.风力发电 C.骑自行车 D.燃烧秸秆

25.(2024八上·潮南月考)生态平衡被破坏的主要原因是( )

A.人类的植树造林

B.自然灾害如干旱、洪水等的危害

C.人类的破坏和不合理的开发

D.生物个体出生的数量比死亡的多

二、填空题(共5小题,每小题10分,共50分)

26.下图是绿色开花植物相关结构示意图,请根据图回答问题:

(1)绿色开花植物在精子和卵细胞结合之前,需完成的生理过程是 。

(2)受精作用完成后,甲图中的【 】 发育成乙图所示的结构。

(3)种子在适宜的条件下萌发,消耗的有机物来自于图乙的【 】 。

(4)桃花完成受精作用后,【 】 发育成桃子;【 】 发育成桃子的食用部分。

27.(2024七上·巴中期末)如图是植物发育过程中的相关结构,据图回答以下问题:

(1)甲图中的5是种子的主要结构 (填名称),它是新植物的幼体,将来发育成乙;菜豆种子从甲到乙的过程中需要的营养物质,主要是由甲图中[ ] 提供的。

(2)乙图中的a是由甲图中的[ ] 发育成的,b是由甲图中的[ ] 发育成的。

(3)根是植物吸水的主要器官,丙图中吸水的主要部位是 (填字母)。根生长的原因是由于 区(填名称)分裂使细胞数目增多和 区(填名称)伸长使细胞的长度增长。

28.(2023八上·惠东期中)阅读以下材料,回答有关问题:

材料一:海洋中的塑料微粒是直径小于5毫米的塑料小碎片,容易被海洋动物误吞,在人类可食用的贝类、鱼类的肠道组织和肌肉中都发现了多种塑料微粒。下图是部分海洋生物构成的食物网。

材料二:继2018年科学家在人类的粪便中发现有塑料微粒之后,2022年科学家又在健康人的血液中发现了塑料微粒,能损害细胞而给人的身体带来不利影响。

材料三:传统的塑料袋很难被自然界中的细菌和真菌分解,对环境造成严重污染。我国自2008年实行“限塑令”,到2021年“禁塑令”开始在部分地区实施,纸袋和可降解塑料的需求与生产量逐年升高,有望逐渐取代传统塑料袋。

(1)海水中的塑料微粒属于影响海洋生物生存的 因素。

(2)材料一的食物网中有 条食物链。该食物网中数量最多的生物是 ,而 (填动物名称)体内积累的塑料微粒最多。

(3)材料三中提到的细菌和真菌常被称为生态系统中的 者, 是(填“自养”或“异养”)生物。

(4)从材料一和材料二可知,海洋中的塑料微粒会沿着 和食物网流动,人类食用含塑料微粒的海鲜,通过 系统的吸收,在体内不断的积累从而影响人体健康。

(5)上述材料体现了 是一个统一的整体,是地球上最大的生态系统。为了减少塑料对环境的危害,以下做法中你认为比较不合理的是 (填字母)。

A.对矿泉水瓶进行回收处理 B.外出购物自备纸袋或布袋

C.买早餐时用自己的餐盒装 D.买早餐时用塑料袋装更方便

29.(2024八上·深圳期中)中央电视台新闻频道《24小时》栏目曾报道过科学家们在海底“植树造林”,守护一片蔚蓝的事迹。

资料一:珊瑚是由珊瑚虫构成的集合体,它的斑斓色彩来自身上的共生藻类。若海洋环境发生变化,就有可能使藻类离开珊瑚体,从而显露出珊瑚虫分泌的碳酸钙外壳本身的白色,形成白化现象。

资料二:为保护珊瑚、恢复海洋生态,我国科研团队长期致力于在海底种珊瑚,被喻为海底“植树造林”。珊瑚种植技术需要先培育“幼苗”,再移植到种植区。例如,野外育苗时需先把珊瑚切成细小的断枝,在海底搭建的人工支架及浮床上培育后再移植到特定海域,让苗种重新繁殖,扩大族群。

(1)藻类与珊瑚虫是 关系。藻类可为珊瑚虫提供 ,同时珊瑚虫为藻类提供 (两空均选填“有机物”或“无机盐”)。

(2)珊瑚的野外育苗并不容易,因为影响珊瑚苗生活的非生物因素可能有 等。珊瑚的细小断枝能继续生长成新个体,这是一种 生殖。苗种在苗床或者礁石上重新繁殖扩大族群,逐渐形成一个完整的珊瑚礁生态系统,该系统具有一定的 能力。

(3)珊瑚虫分泌形成碳酸钙外壳的过程中能吸收大气中的二氧化碳,这对生物圈的意义是 。为了减缓珊瑚白化现象,我们日常能做到的是 。

30.(2024七上·永昌期中)科学探究“腐肉生蛆”的试验时:

提出问题:蛆是从哪儿来的?

做出假设:蛆是由肉变来的或蛆是由蝇变来的。

(1)实验:

在实验设计中,采用控制 的方法,设置 组和 组。实验现象:盖了纱布的没生蛆,不盖纱布的生蛆了。

(2)得出结论: 。

(3)表达交流:a设计两组的目的是 。b实验中的变量是 。c实验中肉腐烂的原因是微生物引起的。

答案解析部分

1.【答案】B2.【答案】B3.【答案】D4.【答案】B5.【答案】B6.【答案】A7.【答案】A

8.【答案】C9.【答案】B10.【答案】D11.【答案】D12.【答案】B13.【答案】B

14.【答案】C15.【答案】C16.【答案】B17.【答案】B18.【答案】C19.【答案】B20.【答案】D

21.【答案】C22.【答案】C23.【答案】D24.【答案】D25.【答案】C

26.【答案】(1)传粉

(2)d;胚珠

(3)4;子叶

(4)f;子房;e;子房壁

27.【答案】(1)胚;4;子叶

(2)2;胚芽;3;胚根

(3)A;分生;伸长

28.【答案】(1)非生物

(2)4;海洋水生植物;鲨鱼

(3)分解;异养

(4)食物链;消化

(5)生物圈;D

29.【答案】(1)共生;有机物;无机盐

(2)温度;无性;自动调节

(3)维持碳—氧平衡;不往海洋中扔垃圾、排放污水等

30.【答案】(1)单一变量;对照组;实验组

(2)蛆是由蝇产生的

(3)对照/形成对照;碗是否盖纱布或肉是否与蝇接触

1 / 1

同课章节目录