13.2《装在套子里的人》教学设计统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 13.2《装在套子里的人》教学设计统编版高中语文必修下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 138.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

必修下册13.2《装在套子里的人》教学设计

设计说明

《套中人》是俄国著名作家契诃夫的著名小说,“套中人”这一形象也是文学史上的经典形象。本课教学存在一定难度:一是文章篇幅较长,内容较多,很难在一节课内兼顾小说各个要素;二是这篇小说反映的是19世纪末俄国社会的现状,时至今日,和学生有着较大的时空距离,学生缺乏相关的知识积累或体验。基于这种考虑,本节课从人物形象这一个点入手,引导学生在反复研读文本的基础上挖掘文字背后的深层含义,探究人物的形象的多重性,引领学生深入思考,做到由表层到深层、由现象到本质、由个体到群体、由对个人命运关注到对社会根源的反思。

教学目标

语言建构与运用:了解契诃夫小说的特点,揣摩小说中的人物语言是如何表现人物性格的,注意语言运用的技巧。

思维发展与提升:从结构、情节等方面欣赏其“讲故事”的艺术,体会契诃夫小说幽默讽刺的风格。

审美鉴赏与创造:把握别里科夫的性格特征,分析其成因。

文化传承与理解:联系社会实际,扩展“套中人”的内涵,领悟到因循守旧的危害性,学会与时俱进。

教学重难点

重点:分析套中人形象的“四重性”,体会作品中蕴含的作者的情怀。

难点:析套中人形象的“四重性”。

教学方法 诵读法、合作探究。

课 时 1课时。

教学过程

一、导入新课

由《变色龙》中奥楚蔑洛夫的“变”引出《套中人》别里科夫的“不变”。

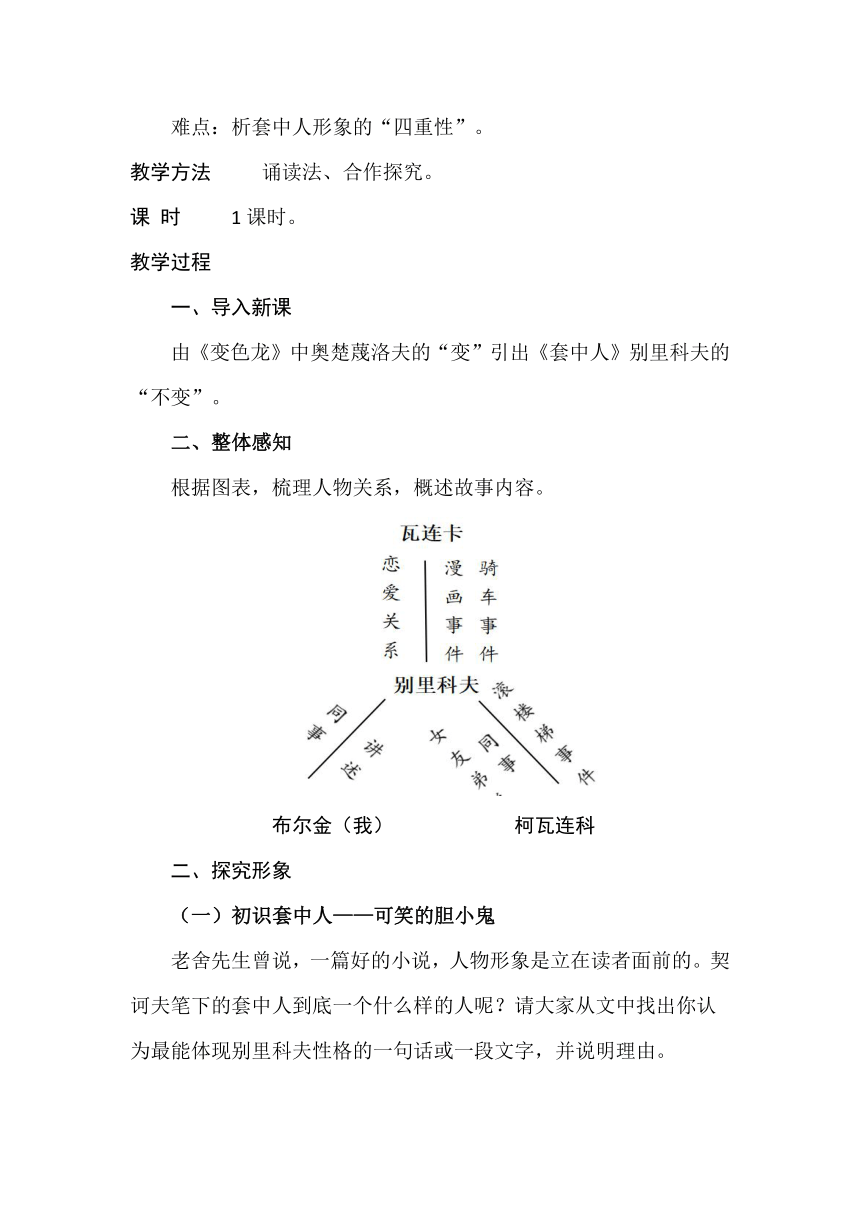

二、整体感知

根据图表,梳理人物关系,概述故事内容。

布尔金(我) 柯瓦连科

二、探究形象

(一)初识套中人——可笑的胆小鬼

老舍先生曾说,一篇好的小说,人物形象是立在读者面前的。契诃夫笔下的套中人到底一个什么样的人呢?请大家从文中找出你认为最能体现别里科夫性格的一句话或一段文字,并说明理由。

引导学生通过对文中描写别里科夫外貌、语言、心理、动作、居住环境的句子的分析,感受别里科夫的保守、固执、可笑、胆小,并让学生有感情的诵读典型的语言描写,进一步感受人物的性格特征。

(二)解读套中人——可恶的刽子手

投影:然而这个老穿着套鞋、拿着雨伞的小人物,却把整个中学辖制了足足十五年!可是光辖制中学算得了什么?全城都受他辖制呢!……在别里科夫这类人的影响下,过去十年到十五年间,我们全城的人变得什么都怕。他们不敢大声说话,不敢发信……

这么一个可笑的胆小鬼为什么能够把整个中学辖制了十五甚至辖制了全城呢?

1.告密:文章39、67、69段都有对别里科夫告密的描写,别里科夫正是通过告密的行径钳制了人们的思想。

2.“别里科夫这类人”:别里科夫的告密或许能够辖制整个中学,但是为什么他能够辖制全城呢?别里科夫已经不仅仅是一个个体的范畴了,他是一类人的代表,在文章的最后有更为清晰的描述:“确实,虽然我们埋葬了别里科夫……”,正是由于诸多“别里科夫”的存在才使得全城的人变得什么都怕。

3.“在过去的10年至15年里”:“别里科夫这类人”只有在当时特定的社会背景下才能辖制中学甚至是全城,“过去的10年至15年”正是沙皇亚历山大三世加强专制统治的10年至15年。

补充写作背景:

1881年,沙皇亚历山大二世被刺身亡,继位的沙皇亚历山大三世加强了专制恐怖统治。受欧洲进步文明潮流的影响,俄国也兴起变革之风,要求自由民主。面对汹涌的变革浪潮,沙皇政府采取一切暴力手段进行镇压,逮捕流放革命者,查封进步刊物,禁锢人们的思想言论。全国警探密布,告密者横行,一切反动势力纠合起来,对抗进步的潮流,竭力维护腐朽没落的沙皇统治。

这篇小说创作于1898年。

在以上分析的基础上,让学生明确别里科夫在言行、思想上都维护着沙皇的专制统治,可以是说是沙皇的帮凶或者刽子手。“别里科夫这类人”的行径又让很多人受到了伤害,因此,他们又有可恶、可恨的一面。

(三)审视套中人——可怜的牺牲品

投影:他老是称赞过去,称赞那些从没存在过的东西。

像别里科夫这样一个坚守着旧的制度、旧的思想,成天将自己装在套子里的人应该没有什么东西能够引起他的兴趣。然而,在小说中的这段话却颇耐人寻味。别里科夫会有着怎样的过去呢?

1.让学生充分发挥自己的想象。

别里科夫称赞的过去一定不同于过去的“过去的10年至15年”。对他而言,应该是一段美好回忆。曾经的别里科夫一定也拥有过无数美丽的梦想;然而,在多少次尝试,多少次碰壁,多少次被扼杀之后,他开始变得谨小慎微,开始把自己装进套子里。

2.通过别里科夫告密的文字加以说明。

投影:随您怎么说,都由您……我不能不这样做。

从常理而言,告密是为了什么?邀功请赏或者报复别人。别里科夫告密却是为了“避免我们的谈话被人家误解,避免闹出什么乱子起见。”“一朝被蛇咬,十年怕井绳。”别里科夫过去一定受到过误解,而且是很多次,因此,他告密只求自保。他说这句话时的心情是紧张的、胆怯的、害怕的、谨慎的,引导学生读出这种感觉。

3.通过描写别里科夫死去时的文字进一步印证。

投影:这时候他躺在棺材里……他的理想实现了!

人死了,反倒有神采了!死反倒成了理想的实现。这句话是多么的讽刺呀!我们可以想象,他活着的时候承受过多少的痛苦,内心和灵魂是多么的孤独绝望啊!

可以想象,四十年来,别里科夫是如何一层一层地把自己包裹起来的。这是一种何等的痛苦与无奈。在无人知晓的寒冷深夜,蜷缩在套中的别里科夫一定也有过许多泪水和挣扎,直到最后一滴眼泪流干,成为一个“干枯”的人,再也没有了血性,没有了情感,没有了欢笑,没有了生活乐趣,没有了灵魂,连最动人的爱情也无法将他滋润。于是,他成了装在套子里的人,成了一个社会的傀儡,成了一个时代的符号。我们应该感受到别里科夫灵魂最深处的疼痛与震颤!

他是那个时代的受害者和牺牲品。

4.联系旧知思考:学过的小说中有没有类似的人物?

学生可能联系《祝福》中的柳妈。柳妈的迷信思想害了祥林嫂,而她本身就是受封建礼教和迷信思想毒害很重的人。!他们都是可恨又可怜的人,他们的不幸都是社会造成的,病根都在病态的社会,这个社会也是不堪一击了!

(四)反思套中人——可思的套中人

契诃夫塑造别里科夫这样一个具有多重性的形象的用意何在?

小说的目的不仅仅是把罪恶和丑陋展现给我看,更重要是渴望寻求一种消除丑陋和罪恶的路径。小说中还写到了一个始终伴随别里科夫存在并见证了别里科夫的一生的群体——“我们”。文章的第5—7段,对我们有过具体描述:有思想的、极其正派的、受过屠格涅夫和谢德林的教育。

小说中一个着墨不多人物伊万 伊万内奇对“我们”有一段耐人寻味的评价:

投影:是啊,有思想的正派人,既读屠格涅夫,又读谢德林,还读勃克尔等等,可是他们却屈服,容忍这种事…… ( ?)问题就在这儿了。

他说问题就在这儿,什么的问题就在这儿?

思想的保守,人性的软弱和专制社会的根源,问题就在这儿。这些有思想的、正派的、受过先进教育的人是一种新生力量的代表,在作者看来他们本应选择战斗,却选择了沉默和屈服。作者是借伊万 伊万内奇之口说出人性以及这个病态社会的症结所在。从这个角度来讲文中的“我们”何尝不是套中人呢?他们没有跳出自己思想的套子,也没有跳出社会和制度这个大的套子。

课文在原作的基础上删去了一部分内容,在被删去文字中有的更为清晰地说明:

投影:我们住在城里,空气恶浊,十分拥挤,写些无聊的文章,玩“文特”牌戏──难道这不是套子吗?至于我们在游手好闲的懒汉、搬弄是非的人、愚蠢无聊的女人中间消磨我们的一生、自己说并听着各式各样的废话──难道这不是套子吗?

在被删去文字中还有这样一句话。

投影:不,再也不能这样生活下去了!

这才是契诃夫最深沉的思索、最热切的渴望,最焦急的呼喊。这种呼喊不仅是对着别里科夫,而是对着当时社会中的所有的套中人。作者希望所有的人都是这样的:

投影:应该写这样一个人,表现他如何在一个明媚的早晨醒来,发现自己的血管里流着的已经不是奴隶的血,而是真正的人的血。(契诃夫)

这才是作者写作的目的所在。套中人不仅仅指的别里科夫,他指向了所有在当时的专制统治下选择了沉默和屈服的人,他是一个寄寓了作者深意的、值得人们警醒、值得我们深思的形象。

课堂小结

契诃夫希望借自己的作品,借对套中人的批判和反思,借对整个社会的批判和反思,唤醒一群人,唤醒他们沉睡的人性和斗志,唤醒整个病态的社会,从而找寻一把打开这个囚笼的钥匙。

投影:契诃夫照片。

他一直用他这双忧郁而深邃的眼睛在无尽的黑暗中、在无边迷途中找寻一条通往自由的路径,最后我们用小说中的一句话结束我们的这节课,向这个孤独而又伟大的灵魂致敬。

投影:啊,自由啊,自由!只要有一点点自由的影子,只要有可以享受自由的一线希望,人的灵魂就会长出翅膀来。

板书设计:

设计说明

《套中人》是俄国著名作家契诃夫的著名小说,“套中人”这一形象也是文学史上的经典形象。本课教学存在一定难度:一是文章篇幅较长,内容较多,很难在一节课内兼顾小说各个要素;二是这篇小说反映的是19世纪末俄国社会的现状,时至今日,和学生有着较大的时空距离,学生缺乏相关的知识积累或体验。基于这种考虑,本节课从人物形象这一个点入手,引导学生在反复研读文本的基础上挖掘文字背后的深层含义,探究人物的形象的多重性,引领学生深入思考,做到由表层到深层、由现象到本质、由个体到群体、由对个人命运关注到对社会根源的反思。

教学目标

语言建构与运用:了解契诃夫小说的特点,揣摩小说中的人物语言是如何表现人物性格的,注意语言运用的技巧。

思维发展与提升:从结构、情节等方面欣赏其“讲故事”的艺术,体会契诃夫小说幽默讽刺的风格。

审美鉴赏与创造:把握别里科夫的性格特征,分析其成因。

文化传承与理解:联系社会实际,扩展“套中人”的内涵,领悟到因循守旧的危害性,学会与时俱进。

教学重难点

重点:分析套中人形象的“四重性”,体会作品中蕴含的作者的情怀。

难点:析套中人形象的“四重性”。

教学方法 诵读法、合作探究。

课 时 1课时。

教学过程

一、导入新课

由《变色龙》中奥楚蔑洛夫的“变”引出《套中人》别里科夫的“不变”。

二、整体感知

根据图表,梳理人物关系,概述故事内容。

布尔金(我) 柯瓦连科

二、探究形象

(一)初识套中人——可笑的胆小鬼

老舍先生曾说,一篇好的小说,人物形象是立在读者面前的。契诃夫笔下的套中人到底一个什么样的人呢?请大家从文中找出你认为最能体现别里科夫性格的一句话或一段文字,并说明理由。

引导学生通过对文中描写别里科夫外貌、语言、心理、动作、居住环境的句子的分析,感受别里科夫的保守、固执、可笑、胆小,并让学生有感情的诵读典型的语言描写,进一步感受人物的性格特征。

(二)解读套中人——可恶的刽子手

投影:然而这个老穿着套鞋、拿着雨伞的小人物,却把整个中学辖制了足足十五年!可是光辖制中学算得了什么?全城都受他辖制呢!……在别里科夫这类人的影响下,过去十年到十五年间,我们全城的人变得什么都怕。他们不敢大声说话,不敢发信……

这么一个可笑的胆小鬼为什么能够把整个中学辖制了十五甚至辖制了全城呢?

1.告密:文章39、67、69段都有对别里科夫告密的描写,别里科夫正是通过告密的行径钳制了人们的思想。

2.“别里科夫这类人”:别里科夫的告密或许能够辖制整个中学,但是为什么他能够辖制全城呢?别里科夫已经不仅仅是一个个体的范畴了,他是一类人的代表,在文章的最后有更为清晰的描述:“确实,虽然我们埋葬了别里科夫……”,正是由于诸多“别里科夫”的存在才使得全城的人变得什么都怕。

3.“在过去的10年至15年里”:“别里科夫这类人”只有在当时特定的社会背景下才能辖制中学甚至是全城,“过去的10年至15年”正是沙皇亚历山大三世加强专制统治的10年至15年。

补充写作背景:

1881年,沙皇亚历山大二世被刺身亡,继位的沙皇亚历山大三世加强了专制恐怖统治。受欧洲进步文明潮流的影响,俄国也兴起变革之风,要求自由民主。面对汹涌的变革浪潮,沙皇政府采取一切暴力手段进行镇压,逮捕流放革命者,查封进步刊物,禁锢人们的思想言论。全国警探密布,告密者横行,一切反动势力纠合起来,对抗进步的潮流,竭力维护腐朽没落的沙皇统治。

这篇小说创作于1898年。

在以上分析的基础上,让学生明确别里科夫在言行、思想上都维护着沙皇的专制统治,可以是说是沙皇的帮凶或者刽子手。“别里科夫这类人”的行径又让很多人受到了伤害,因此,他们又有可恶、可恨的一面。

(三)审视套中人——可怜的牺牲品

投影:他老是称赞过去,称赞那些从没存在过的东西。

像别里科夫这样一个坚守着旧的制度、旧的思想,成天将自己装在套子里的人应该没有什么东西能够引起他的兴趣。然而,在小说中的这段话却颇耐人寻味。别里科夫会有着怎样的过去呢?

1.让学生充分发挥自己的想象。

别里科夫称赞的过去一定不同于过去的“过去的10年至15年”。对他而言,应该是一段美好回忆。曾经的别里科夫一定也拥有过无数美丽的梦想;然而,在多少次尝试,多少次碰壁,多少次被扼杀之后,他开始变得谨小慎微,开始把自己装进套子里。

2.通过别里科夫告密的文字加以说明。

投影:随您怎么说,都由您……我不能不这样做。

从常理而言,告密是为了什么?邀功请赏或者报复别人。别里科夫告密却是为了“避免我们的谈话被人家误解,避免闹出什么乱子起见。”“一朝被蛇咬,十年怕井绳。”别里科夫过去一定受到过误解,而且是很多次,因此,他告密只求自保。他说这句话时的心情是紧张的、胆怯的、害怕的、谨慎的,引导学生读出这种感觉。

3.通过描写别里科夫死去时的文字进一步印证。

投影:这时候他躺在棺材里……他的理想实现了!

人死了,反倒有神采了!死反倒成了理想的实现。这句话是多么的讽刺呀!我们可以想象,他活着的时候承受过多少的痛苦,内心和灵魂是多么的孤独绝望啊!

可以想象,四十年来,别里科夫是如何一层一层地把自己包裹起来的。这是一种何等的痛苦与无奈。在无人知晓的寒冷深夜,蜷缩在套中的别里科夫一定也有过许多泪水和挣扎,直到最后一滴眼泪流干,成为一个“干枯”的人,再也没有了血性,没有了情感,没有了欢笑,没有了生活乐趣,没有了灵魂,连最动人的爱情也无法将他滋润。于是,他成了装在套子里的人,成了一个社会的傀儡,成了一个时代的符号。我们应该感受到别里科夫灵魂最深处的疼痛与震颤!

他是那个时代的受害者和牺牲品。

4.联系旧知思考:学过的小说中有没有类似的人物?

学生可能联系《祝福》中的柳妈。柳妈的迷信思想害了祥林嫂,而她本身就是受封建礼教和迷信思想毒害很重的人。!他们都是可恨又可怜的人,他们的不幸都是社会造成的,病根都在病态的社会,这个社会也是不堪一击了!

(四)反思套中人——可思的套中人

契诃夫塑造别里科夫这样一个具有多重性的形象的用意何在?

小说的目的不仅仅是把罪恶和丑陋展现给我看,更重要是渴望寻求一种消除丑陋和罪恶的路径。小说中还写到了一个始终伴随别里科夫存在并见证了别里科夫的一生的群体——“我们”。文章的第5—7段,对我们有过具体描述:有思想的、极其正派的、受过屠格涅夫和谢德林的教育。

小说中一个着墨不多人物伊万 伊万内奇对“我们”有一段耐人寻味的评价:

投影:是啊,有思想的正派人,既读屠格涅夫,又读谢德林,还读勃克尔等等,可是他们却屈服,容忍这种事…… ( ?)问题就在这儿了。

他说问题就在这儿,什么的问题就在这儿?

思想的保守,人性的软弱和专制社会的根源,问题就在这儿。这些有思想的、正派的、受过先进教育的人是一种新生力量的代表,在作者看来他们本应选择战斗,却选择了沉默和屈服。作者是借伊万 伊万内奇之口说出人性以及这个病态社会的症结所在。从这个角度来讲文中的“我们”何尝不是套中人呢?他们没有跳出自己思想的套子,也没有跳出社会和制度这个大的套子。

课文在原作的基础上删去了一部分内容,在被删去文字中有的更为清晰地说明:

投影:我们住在城里,空气恶浊,十分拥挤,写些无聊的文章,玩“文特”牌戏──难道这不是套子吗?至于我们在游手好闲的懒汉、搬弄是非的人、愚蠢无聊的女人中间消磨我们的一生、自己说并听着各式各样的废话──难道这不是套子吗?

在被删去文字中还有这样一句话。

投影:不,再也不能这样生活下去了!

这才是契诃夫最深沉的思索、最热切的渴望,最焦急的呼喊。这种呼喊不仅是对着别里科夫,而是对着当时社会中的所有的套中人。作者希望所有的人都是这样的:

投影:应该写这样一个人,表现他如何在一个明媚的早晨醒来,发现自己的血管里流着的已经不是奴隶的血,而是真正的人的血。(契诃夫)

这才是作者写作的目的所在。套中人不仅仅指的别里科夫,他指向了所有在当时的专制统治下选择了沉默和屈服的人,他是一个寄寓了作者深意的、值得人们警醒、值得我们深思的形象。

课堂小结

契诃夫希望借自己的作品,借对套中人的批判和反思,借对整个社会的批判和反思,唤醒一群人,唤醒他们沉睡的人性和斗志,唤醒整个病态的社会,从而找寻一把打开这个囚笼的钥匙。

投影:契诃夫照片。

他一直用他这双忧郁而深邃的眼睛在无尽的黑暗中、在无边迷途中找寻一条通往自由的路径,最后我们用小说中的一句话结束我们的这节课,向这个孤独而又伟大的灵魂致敬。

投影:啊,自由啊,自由!只要有一点点自由的影子,只要有可以享受自由的一线希望,人的灵魂就会长出翅膀来。

板书设计:

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])