甘肃省天水市秦安县2024-2025学年高一上学期期末语文试题(PDF版,含答案)

文档属性

| 名称 | 甘肃省天水市秦安县2024-2025学年高一上学期期末语文试题(PDF版,含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 626.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-26 12:39:45 | ||

图片预览

文档简介

2024~2025 学年度上期期末高一年级调研考试

语文

本试卷满分 150 分,考试时间 150 分钟。

注意事项:

1.答卷前,务必将自己的姓名、考籍号填写在答题卡规定的位置上。

2.答选择题时,必须使用 2B 铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡

皮擦干净后,再选涂其它答案标号。

3.答非选择题时,必须使用 0.5 毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置上。

4.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效。

5.考试结束后,只将答题卡交回。

一、现代文阅读(35 分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共 5 不逾,19 分)

阅读下面的文字,完成小题。

这里,在三北——西北、华北、东北,有一群人,为了生存,为了明天,艰难向上,奋力前行。漫漫

35年征程,他们构筑着人类历史上最大的人工生态林带——中国三北防护林。

英雄史诗

高举满斟烈酒的七只土瓷大碗,七张古铜色的脸凝如泥塑。“死也要死在沙窝里!”头扎白羊肚毛巾的

壮汉一声大吼——“这事干成,就没白活这一遭!”

30年前那个春寒料峭的黎明,外号“石灰锤”的陕西定边农民石光银做梦都没有想到,自己成了全国

联户承包治沙先行者。七勇士大战毛乌素沙地,就此开创一段石破天惊的历史。

三北,中华文化重要发源地。千百年来,我们的先祖在这里繁衍生息,创造了灿烂的文明。然而,放

眼 20世纪 70年代之前的中国版图,风沙肆虐、水土流失,沙漠化土地面积以每年 15.6万公顷的速度扩张。

1978年 11月,几乎与改革开放同时,党中央、国务院作出一个重大决策——在我国四大沙地、八大沙

漠南缘及黄土高原建设大型防护林。当代人类最为雄伟的生态史诗,由此拉开帷幕。

为了承包 3500亩沙地种树,石光银卖骡子卖羊。当时,所有人都认为他脑袋被驴踢了。这里黄沙一片,

哪见长过一棵树?

“石灰锤”,意思是“傻子”。“石灰锤”认准的事就是板上钉钉。

树真的种活了!在乡亲们惊异的目光中,石光银大手一挥,把招贤榜贴到乡政府门口:要想栽树你就

来,我出树苗你来栽!

第 1页/共 11页

“七勇士”壮大到 127户,浩浩荡荡开进“狼窝沙”。

时势造英雄。奋斗二十多年,石光银领导着一个规模庞大的治沙集团,在毛乌素沙地南缘营造了一条

百余公里长的绿色屏障。

石光银感慨,没有改革开放,没有联户承包,就没有我“石灰锤”的今天。

壮士悲歌

一棵重生的树,一棵远古的树,一棵孤独的树——我们的故事,就从这三棵树讲起。

宁夏盐池,有一片沙窝子。当白春兰 33年前举家迁来时,当地一棵四人合抱的老榆树已被砍掉。风沙

茫茫,夫妇俩在原址种下了他们的第一棵树,一棵矮小而坚硬的榆树。

要种粮,先治沙。夫妻俩就这样沿着沙丘种树。第四年,苗苗长成小树,树旁的三亩地居然也打出了

四麻袋小麦。这可是能磨出白面的麦子啊!夫妇俩喜笑颜开,赶着驴车把麦子运回家。

第二棵是来自远古的杉树——

2003年,造林人挖沙时发现了它,树皮腐烂、枝条枯萎。人们据此能想象出昔日的惨烈:风沙呼啸,

林树一棵棵倒下,唯独这棵杉树封存下了沙漠前的绿色记忆。

而今,这一幕再现于宁蒙交界的荒滩上。退休工人邱建成种树二十多年,挑坏十来根扁担,还断了一

根手指。但从 2007年起,因为周边新建的工业园抽干了地下水,他的树就开始成片成片枯死,11万棵树几

近死光。

邱建成潸然泪下,仰天呼啸。

——谁能救活我的树?谁能救活我的树?

第三棵是孤独伫立、却与守护者血脉相连的树——

在新疆的极旱荒原上,热合曼·阿木提 20年间栽下的几百棵树渐渐死去,仅存一棵。热合曼只能守护

着那棵树。枝条已经有些枯黄,不知道它是否能活过即将到来的冬天。

牵动我们目光的这三棵树,不同命运的三棵树,如果在同一时空、在大漠长风中牵引共舞,它们会吟

出一曲怎样的悲怆之歌?

白春兰和她的同行者们染绿大漠的长歌,远比这苍凉得多、沉重得多。

种树二十多年,丈夫积劳成疾,让白春兰失去依靠。而这一次,跟随自己种树多年的大儿子猝然离世,

彻底击倒了她。

儿子向她道别,正在屋里忙活的白春兰头也没顾上回。几个小时后,儿子因病去了。

“我都没有看一眼他的背影……”心里装得下风沙大漠的白春兰,至今,无法装下少了那一瞥的悔恨。

如果不种树,丈夫和儿子是不是不会这么早离开?

在有月亮的晚上,在没月亮的晚上,她独自坐在家门口,静静地看着远方黝黑的树林,问自己这个永

第 2页/共 11页

远无解的问题,一次次,一遍遍。

然而,造林人总有一种精神。面对死去的树,满头白发的邱建成,一只脚跺得尘土飞扬:“总有一天,

我要把树重新种起来!”

热合曼又拎起小桶,迎着风沙走向他那棵孤独的树:“还有一口气,我就不让你死掉。”

儿子去世后的第二个春天,比树更孤独的白春兰又站了起来,扛上铁锹,走向沙地……

心灵绿洲

如今,35年过去了,三北工程累计完成造林保存面积 2647万公顷。沧海桑田,曾经的贫穷和绝望逐渐

远去。绿荫遍野,三北人构筑了一座当代中国的生态长城。

三北工程 35年,是生态恢复与保护的 35 年。

不仅如此。我们又想起来邱建成,他四处去讨说法。人家争辩:为了几棵树就得把工业园关了?邱建

成百思不得其解:难道工业和种树就势不两立?

一面是生态工程艰难建设,一面是工业化狂飙突进,该如何取舍?如何平衡?

三北工程 35年,还是人类重新认识自然的 35 年。

在陕西神木,因为发展育苗产业、大量使用除草剂,林场里的海子里不再有野鸭飞来。“树林起来了,

鸟却少了。怎样做才更符合自然规律?”张应龙不断自问。于是,他尽量模拟自然生态系统,对沙漠“九

治一放”——九分绿化,一分保持原貌。

从毁林垦植到治沙种树,从征服自然到尊重自然。数十年来,三北人精神世界发生着深刻的变化,与

自然的单纯抗争演化为和谐的对话与交融。

采访车穿行在浓密绿荫中,我们不禁感慨万千:是谁,为这曾经荒蛮的土地重披绿装?35年来,是三

北人民在中国共产党和中国政府的坚强领导下凭借自身的勤劳智慧创造了人间奇迹。

当然,三北工程远未结束。1978年-2050 年,三北工程恰与改革开放同步:工程全面建成之际,也将

是我国现代化建设第三步战略目标基本实现之时。建设美丽中国、发展生态文明,希望在三北。三北绿色

梦,与中国梦同行!

采访车向毛乌素沙地挺进。窗外景色由绿到黄,最终只剩下棱角分明的层层沙丘,包着各色头巾的西

北男女在打草方格,弯腰,伫立,推进。

(摘编自李从军、刘思扬、李柯勇、白瑞雪、韩冰《“三北”造林记》)

1. 下列关于“三北防护林工程”的说法,不正确的一项是( )

A.“三北防护林工程”于 1978年启动,横跨中国北方广袤 疆土,历时数十载,形成人类历史上最大的人

工生态林带。

B.“三北防护林工程”以改善生态环境,恢复曾经灿烂的文明为目的,通过植树造林等措施来防治沙漠化

第 3页/共 11页

和水土流失。

C.“三北防护林工程”不仅对三北地区生态环境改善起到重要作用,还有助于经济发展,可以帮助当地人

逐渐远离贫困。

D. 在党和政府的坚强领导下,三北地区造林人众志成城,坚持不懈地奋战,“三北防护林工程”取得了阶

段性胜利。

2. 下列对原文相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A. 石光银能够治沙成功,是因为他不顾人们质疑,勇敢变卖家产来承包沙地种树。

B. 白春兰忙于种树而没有回应儿子,对此她非常懊悔,因而决定以后不再去种树

C. 工业化狂飙突进,使得当地生态失衡,这导致邱建成和热合曼种的树大量枯死。

D. 文末男女在沙地打草方格的动作,让人联想到三北人治沙不停、奋斗不止的精神。

3. 下列对原文相关内容的分析和评价,不正确的一项是( )

A.“英雄史诗”部分第一段再现了七勇士立志治沙的悲壮情景,人物朴实的话语增强了文章的真实性和感

染力。

B.“壮士悲歌”部分用三棵树来比喻三种不同类型的人,虽然他们性格不同,但悲和喜都与树的命运紧密

相连。

C. 文本既写了治沙的辉煌成果,也不回避人物的失败痛苦,真实、立体、深入地展现了造林人复杂的精神

世界。

D. 文本通过情景切换加组合的方式,如电影镜头一般展现人物形象、讲述故事,凸显了画面感,增强了可

读性。

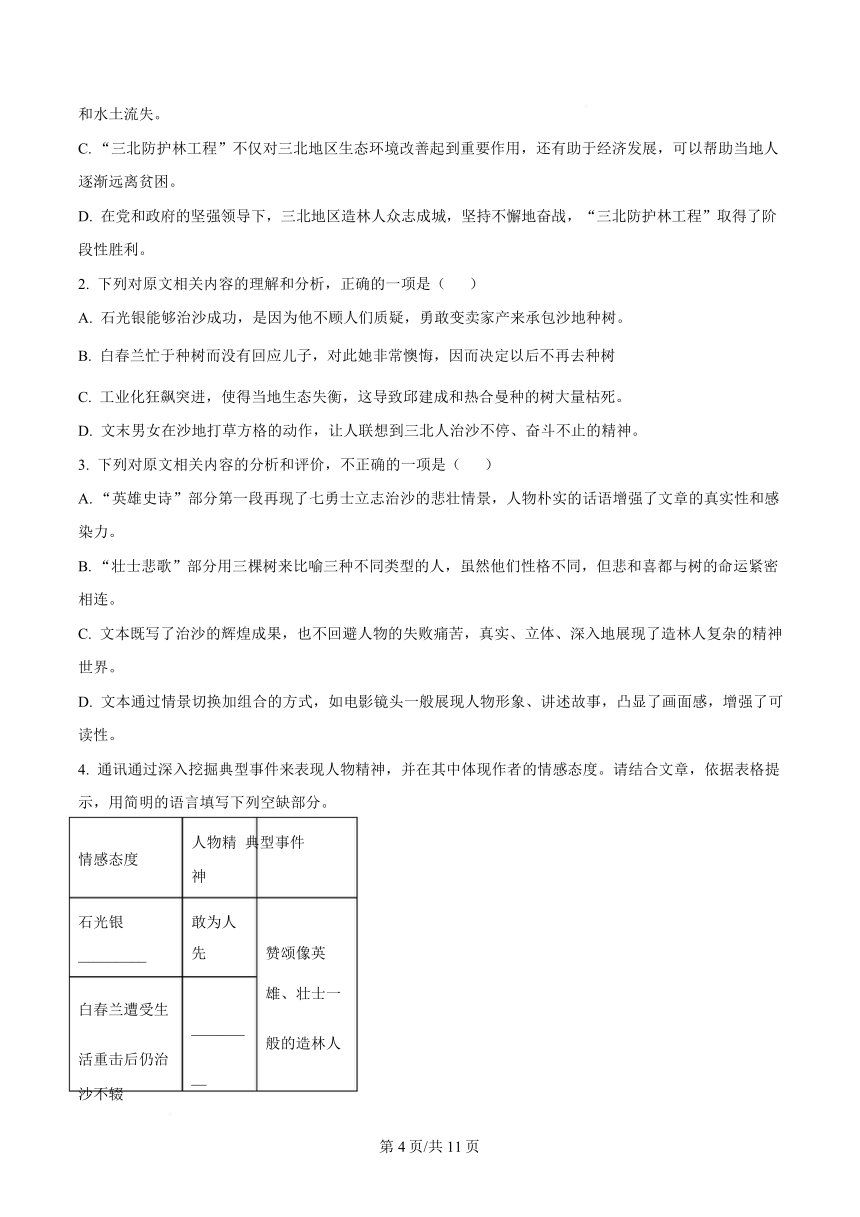

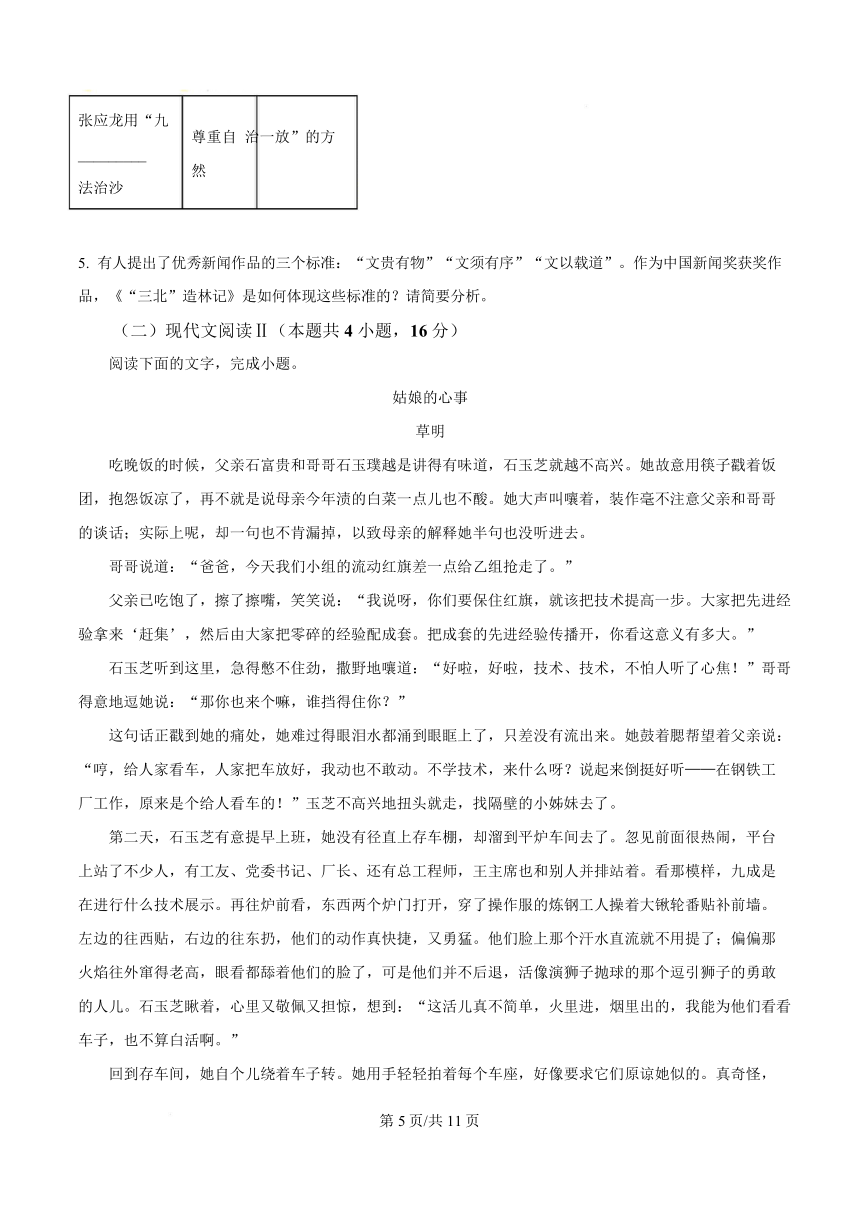

4. 通讯通过深入挖掘典型事件来表现人物精神,并在其中体现作者的情感态度。请结合文章,依据表格提

示,用简明的语言填写下列空缺部分。

人物精 典型事件

情感态度

神

石光银 敢为人

_________ 先 赞颂像英

雄、壮士一

白春兰遭受生

_______

般的造林人

活重击后仍治

__

沙不辍

第 4页/共 11页

张应龙用“九

尊重自 治一放”的方

_________

然

法治沙

5. 有人提出了优秀新闻作品的三个标准:“文贵有物”“文须有序”“文以载道”。作为中国新闻奖获奖作

品,《“三北”造林记》是如何体现这些标准的?请简要分析。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共 4 小题,16 分)

阅读下面的文字,完成小题。

姑娘的心事

草明

吃晚饭的时候,父亲石富贵和哥哥石玉璞越是讲得有味道,石玉芝就越不高兴。她故意用筷子戳着饭

团,抱怨饭凉了,再不就是说母亲今年渍的白菜一点儿也不酸。她大声叫嚷着,装作毫不注意父亲和哥哥

的谈话;实际上呢,却一句也不肯漏掉,以致母亲的解释她半句也没听进去。

哥哥说道:“爸爸,今天我们小组的流动红旗差一点给乙组抢走了。”

父亲已吃饱了,擦了擦嘴,笑笑说:“我说呀,你们要保住红旗,就该把技术提高一步。大家把先进经

验拿来‘赶集’,然后由大家把零碎的经验配成套。把成套的先进经验传播开,你看这意义有多大。”

石玉芝听到这里,急得憋不住劲,撒野地嚷道:“好啦,好啦,技术、技术,不怕人听了心焦!”哥哥

得意地逗她说:“那你也来个嘛,谁挡得住你?”

这句话正戳到她的痛处,她难过得眼泪水都涌到眼眶上了,只差没有流出来。她鼓着腮帮望着父亲说:

“哼,给人家看车,人家把车放好,我动也不敢动。不学技术,来什么呀?说起来倒挺好听——在钢铁工

厂工作,原来是个给人看车的!”玉芝不高兴地扭头就走,找隔壁的小姊妹去了。

第二天,石玉芝有意提早上班,她没有径直上存车棚,却溜到平炉车间去了。忽见前面很热闹,平台

上站了不少人,有工友、党委书记、厂长、还有总工程师,王主席也和别人并排站着。看那模样,九成是

在进行什么技术展示。再往炉前看,东西两个炉门打开,穿了操作服的炼钢工人操着大锹轮番贴补前墙。

左边的往西贴,右边的往东扔,他们的动作真快捷,又勇猛。他们脸上那个汗水直流就不用提了;偏偏那

火焰往外窜得老高,眼看都舔着他们的脸了,可是他们并不后退,活像演狮子抛球的那个逗引狮子的勇敢

的人儿。石玉芝瞅着,心里又敬佩又担惊,想到:“这活儿真不简单,火里进,烟里出的,我能为他们看看

车子,也不算白活啊。”

回到存车间,她自个儿绕着车子转。她用手轻轻拍着每个车座,好像要求它们原谅她似的。真奇怪,

第 5页/共 11页

这些车子,过去她看见了很讨厌,今儿个,车子都变得很可爱。石玉芝瞅着它们又愁开了:“等我学会修车

就晚了。人家搞建设,我在一边干瞅着,我还有什么脸见人!”她想呀想得头也大了,可是想不出个好办法

来。这时,一个工人急急忙忙跳下了车,把车子推给她,连牌子都不拿就走了。石玉芝赶上一步,把牌子

交给了他。她嘴露出微笑,好像很理解他的急忙的心情似的。回头一看,他那部车子,给泥巴糊得像个花

车子,她不禁噗嗤一笑。要是在以前,她看见别人的新自行车,总是瞅了又瞅,摸了又摸;但是看见又脏

又破的车子,却是连看也不愿看它一眼,今儿个她同情地拍了拍那部脏车子,谁知这一拍,竞有两块干泥

巴掉下来了。她用手去抠,又抠下了几块脏泥,这下她触动了心事,想道:“我闲着,干啥不替他把车子擦

擦?”主意一打定,她动手找擦布。可是,这里哪有擦布啊。她一转身,进那小屋,把包饭盒的那块小包

被解下,跑到车子跟前,蹲下就动手擦起来。一会儿工夫就擦得溜光崭亮,她偏起头欣赏了一会,才又下

第二个决心:要陆续把所有的脏车都擦干净。

她那块小包袱早都给擦得稀烂了。后来,她求人家到修理工段要了一团纱布,要了点机油。一上午就

擦了三辆最脏的车子,下午又擦了五辆。

下班了,大家陆续出来找车子。有一个人找了半天也没找着,石玉芝走过来定晴一看,他不是那个不

要牌子的人吗?她热情地指着他的车子说:“这不是你的车子?”那人摇摇头说:“牌号是我的车子,可是

我的车子很脏,不是这样漂亮的。”

石玉芝恍然大悟地说:“啊,我顺手帮你擦了擦,它就亮啦。”

那工友听了,瞪大了眼望着她,半天不知说什么好。他接过车子,呐呐地说道:“好姑娘,你怎么知道

我没工夫擦车?”他大概觉得这句话问得太笨,便连谢谢也不说一声,跨上车就走了。

那几个车子被擦亮了的主人,都连声称赞石玉芝。石玉芝心里有说不出的高兴,但是不知怎的,脸上

连笑也不笑,因为她考虑明天应提高效率,一天擦十部,这样,两个星期工夫,就可以把全部脏车子都擦

一遍。

这几天,石玉芝又忙擦车,又忙给车打气,真是又累又快活,每天天黑才回家。那天吃晚饭时,母亲

忍不住盘问她道:“你怎么回家越来越晚啦?”

母亲看见女儿也不声辩也不发脾气,嘴里更絮叨个不休,要不是王主席走进来,她的话真不知什么时

候才算讲完。王主席一来,全家人都让他坐,要他坐下吃饭。王主席摆摆手说:“不用客气了,我吃过了。

今天我是特意向你们家道喜来的。”

母亲抢着说:“我家能有什么喜事!”

王主席指着石玉芝说:“就是这小姑娘呗。”石玉芝一听就急,她生怕王主席把自己的“秘密”揭了。

母亲见那情形,断定女儿和人搞对象,着急地追问王主席,他慢悠悠地笑着说:“工会收到许多工友来信,

是表扬石玉芝同志的。工会统计了一下,她已给工友擦过一百七十多辆车子,还给不少车子打了气……”

第 6页/共 11页

父子俩一听,都愣住了,眼睛连忙盯着玉芝,责备她怎么不早点告诉他们。母亲喜得快掉泪了,连忙

安慰她道:“差点冤了你啦,玉芝。”

玉芝这时装了副大人样儿,正经地说:“我还要学修车子哩,王主席。”

天已入黑,全城的电灯全亮了,石富贵家的电灯也通明透亮。这阵灯光灿烂的时刻,正是钢都鞍山最

温暖的时刻。

一九五九年十二月鞍山

(有删改)

6. 下列对文本相关内容的理解,正确的一项是( )

A. 石玉芝“撒野地嚷道”“扭头就走”,表现了青春期少女的小性子,也体现出她对父亲和哥哥所聊话题

的不以为意。

B. 为了能到平炉车间观摩技术展示,石玉芝第二天特意提前去上班,工人们娴熟的技术让她大开眼界,心

生敬佩之情。

C. 面对自己焕然一新的自行车,工友非常意外,一时无言,最后连谢谢也没说就离开,体现了他拙于言辞

表达的质朴。

D. 晚饭时母亲不断盘问石玉芝连续晚归的原因,王主席来道喜时又错误地理解了“喜”的含义,可见母亲

强势的性格。

7. 下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 小说围绕“姑娘的心事”展开情节,标题起到统摄全文的作用,还能激发读者阅读兴趣。

B. 小说描写技术展示场景,善用动作塑造工人形象,用火焰营造出紧张热烈的工作氛围。

C. 小说中吃晚饭的场景富有生活气息,具有真实感,前后两次出现,结构上也形成呼应。

D. 小说用大量笔墨刻画石玉芝兄妹俩的形象,以此展现时代变革中积极进取的工人面貌。

8. 石玉芝对自己工作 认识经历了怎样的变化?请简要说明。

9. 小说结尾画线句中的“温暖”一词有多重意蕴,请简要分析。

二、古代诗文阅读(35 分)

(一)文言文阅读(本题共 5 小题,20 分)

阅读下面的文言文,完成小题。

材料一:

浮山自东南路入,曰华严寺。寺在平旷中,竹树殆以万计。自华严之寺西行,背金谷而当山之豁者,

会胜岩也。岩纵三十尺,横五十尺,即岩内为殿,而架阁于其右。一日坐阁上,值大雷雨,云雾窈冥。阁

第 7页/共 11页

前老松数十株,隐见云际,森然如群龙欲上腾之状。

出连云之峡,又西北行,有岩曰壁立之岩。其右有泉,自峡而出,曰桃花之涧。跨涧为桥。涧以全石

为底,雨后泉穿桥而堕。游其下者仰见飞流如喷雪其声轰然人语不能相闻也。逾桥而西有岩,石壁陡立不

可入,乃穴石为门,架石为楼而居之,名之曰啸月。

浮山在桐城县治之东九十里,登山而望之,盖东西南北皆水汇,而山石嵽嵲空虚,几欲乘风而去,故

名之曰浮山。

北起而为黄鹄峰,自黄鹄东南复起而为妙高峰。妙高者,浮山之最高处也。峰之半有岩曰凌霄,登之

则飞鸟皆在其下。自黄鹄北迤,是为翠微峰。翠微峰之西南壑中,其水流而为胡麻溪。折而南,有小峡,

峡有岩曰谈玄。出峡而北,有石梁二,相并而跨于溪上。溪以全石为底,而仰承二梁为一石,名之曰仙人

之桥。雨则登桥而下见溪水奔流,霁则桥下可通往来,可罗几榻而居之。自翠微之东别起而为抱龙峰。登

抱龙之巅,有大石,上平如砥,曰露台。四望无所蔽,而风自远来甚劲,立其上则人辄欲仆。台前有老松,

枝干虬曲,盖千岁物云。

(节选自刘大櫆《浮山记》)

材料二:

余尝与仲郛同舟,中夜乘流出濡须,积虚浮素,云水郁蔼,中流有微风击于波上,发声浪浪,大鱼皆

砉然而跃。诸客皆歌呼,举酒更醉。余乃慨然曰:“他日从容无事,当裹粮出游,北渡河;东上太山,观乎

沧海之外;循塞上而西,历恒山、太行、大岳、嵩、华,而临终南,以吊汉、唐之故墟;然后登岷、峨,

揽西极,浮江而下,出三峡,济乎洞庭,窥乎庐、霍,循东海而归,吾志毕矣。”客有戏余者曰:“君居里

中,一出户辄有难色,尚安尽天下之奇乎?”余笑而不应。今浮渡①距余家不百里,而余未尝一往,诚有如

客所讥者。

(节选自姚鼐《左仲郛浮渡诗序》)

[注]①浮渡:即浮渡山,浮山的别称。

10. 材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

游其下 A者 B仰见 C飞流 D如喷雪 E其声轰然 F人语 G不能 H相闻也

11. 下列对材料中加点 词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 见,看见,与荀子《劝学》中“不如登高之博见也”的“见”意思相同。

B. 穴,名词活用为动词,与曹操《短歌行》“乌鹊南飞”的“南”用法不同。

C. 墟,废址,与陶渊明《归园田居》中“依依墟里烟”的“墟”意思不同。

D. 循,顺着,与姚鼐《登泰山记》中“余始循以入”的“循”意思相同。

12. 下列对材料有关内容的概述和分析,不正确的一项是( )

第 8页/共 11页

A. 材料一前两段以游踪为序,分别介绍了华严寺、会胜岩、壁立岩等几处浮山胜境,描写了它们周围的景

致。

B. 材料一运用侧面描写,以见飞鸟在下表现出凌霄岩的高峻,以人在露台上站立不稳表现出此处风力的强

劲。

C. 材料二视听结合,形象生动地描写了中夜泛舟所遇之景,又连续使用动词表达出游之志,语言简洁明快。

D. 材料二中作者许下未来要历览胜景的誓言,友人却戏言他绝不可能实现,作者无法反驳,就此打消了念

头。

13. 把材料一中画横线的句子以及教材内文言文语句翻译成现代汉语。

(1)雨则登桥而下见溪水奔流,霁则桥下可通往来,可罗几榻而居之。

(2)苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”(苏轼《赤璧赋》)

14. 两则材料由观山水而引发的情感各有侧重,请简要概括。

(二)古代诗歌阅读(本题共 2 小题,9 分)

阅读下面这首唐诗,完成小题。

九江春望①

白居易

森茫积水非吾土,飘泊浮萍自我身。

身外信缘为活计,眼前随事觅交亲。

炉烟岂异终南色,湓草宁殊渭北春?②

此地何妨便终老,譬如元是九江人。

[注]①本诗写于白居易被贬江州时,九江即江州治所浔阳。②“炉”指庐山香炉峰,“湓”指湓浦口。

终南、渭北,都在长安附近。

15. 下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A. 首联紧扣题目“九江春望”,眼见森茫积水,以浮萍自比,由景及人,借以抒怀。

B. 遭遇贬谪的诗人因生计所需而任凭命运安排,所幸有至交老友相伴,可暂得安慰。

C.“岂异”“宁殊”运用反问,强调炉烟、湓草等九江风景无别于长安,以此自慰。

D. 诗人谪居江州却认为不妨终老此地,这与《琵琶行》小序中“恬然自安”的心态相似。

16. 本诗首联说九江“非吾土”,尾联又说“譬如元是九江人”,对此你如何理解?

(三)名篇名句默写(本题共 1 小题,6 分)

17. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《琵琶行》中“__________?__________”两句,以江州的鸟兽之声表现出诗人谪居的苦闷心情。

第 9页/共 11页

(2)信息中心陈老师帮助语文组李老师解决了电脑系统故障问题,李老师说:“您的电脑技术太厉害

了!”陈老师引用韩愈《师说》里的名句说道:“您言重了,只是‘__________,__________’而已。”

(3)“黄花”是古诗词中常见的意象,或用以点明时令,或借其寄托情志,比如“__________,

__________”。

三、语言文字运用(20 分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共 2 小题,10 分)

阅读下面的文字,完成小题。

10月 23日是今年的霜降节气。霜降与白露、寒露等都反映了气温下降带来的变化,露和霜是如何形成

的呢?它们之间有什么关系呢?

从气象上看,露和霜的形成大体相似,都是空气中水分达到饱和时析出的自然现象。一般来说,空气

容纳水分的能力 ① :气温越高,空气可容纳的水分就越多;反之就越少。当气温降到一定程度,

空气中多余的水分就会由气态转化为液态或固态,形成露或霜。

露与霜在我国大部分地区都能看到,因气候差异,出现的 ② 。在南方,露出现得更为频繁,

几乎四季可见;霜则相对少见,一般形成于深秋或冬季。在北方,露与霜主要出现在秋季,随着气温降低,

霜出现的频率会逐渐增加。

露和霜与白露、寒露、霜降关系密切。白露预示着天气转凉,近地面空气中的水汽凝结为露;寒露意

味着 ③ ,露水更多;霜降则提示开始出现霜冻。这也适时提醒人们要增添衣物,多吃些温补食物,

增大身体抵抗力。

18. 请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过 10 个

字。

19. 文中画波浪线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密,可少量增删词语,不得改

变原意。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共 3 小题,10 分)

阅读下面的文字,完成小题。

成都的老茶馆不仅具有经济、文化功能,也在维护社会稳定方面发挥着重要作用。老百姓遇到矛盾时,

双方会邀请一位“德高望重”的长者或在当地有影响力的人物来当调解人。一份文献中曾这样记载:“一旦

发生纠纷,人们即往茶铺讲理,众人边喝茶边聆听当事人的陈诉,最后由错方付茶钱。”李劼人在《暴风雨

前》中也有类似描述:“大家气势汹汹地吵一阵,由所谓中间人两面敷衍一阵,再把声势弱的一方说一阵,

就算他们理输了,也不用赔礼道歉,只将两方几桌或几十桌茶钱一并开销了事。”因此,成都民间有这样的

谚语:“一张桌子四只脚,说得脱来走得脱。”需要指出的是,在茶馆里解决的争端多是日常生活和生意上

第 10页/共 11页

的矛盾冲突,比如吵架、财产争执以及不涉及命案的殴斗等,涉及命案就要交给官府处理。

20. 文中画横线的句子连续三处使用“一阵”,请简要分析其表达效果。

21. 下列对文中画波浪线处谚语 理解,最准确的一项是( )

A. 到了茶馆,什么事都会得到四平八稳地解决。

B. 只要你语言说得漂亮,就能得到大家的认可。

C. 如果你讲得在理说得通,不用付茶钱就可以离开。

D. 桌子靠脚才能保持平稳,人靠巧嘴方能走遍四方。

22. 下列句子中的“开销”与文中加点的“开销”,意义和用法相同的一项是( )

A. 姑父几次吵着要开销她,直到她的儿子跑来把她接了回去。

B. 有人就告诉他,八千法郎的年薪俸禄还不够她的车马开销。

C. 有我在,他会感到碍手碍脚的。有些不同的意见,怕我会当面开销。

D. 女人穿衣扯布,娃娃念书买本,老人有病就医,都可以从这儿开销。

四、写作(60 分)

23. 阅读下面的材料,根据要求写作。

生命里总有一些沉默的时光,那是付出很多努力却看不到结果的日子,然而成长却在其中悄然发生。

这引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少

于 800 字。

第 11页/共 11页

2024~2025 学年度上期期末高一年级调研考试

语文

本试卷满分 150 分,考试时间 150 分钟。

1. B

2. D

3. B

4.①. 成为全国联户承包治沙先行者 ②. 坚韧顽强/矢志不渝 ③. 肯定与自然和谐对话交融的治沙理念

5.①文贵有物:文章讲述了三北造林人的真实故事,内容丰富,大量的细节描写让文章生动具体。②文须

有序:文章构思精巧,用小标题多角度有层次地组织材料,各部分内容脉络清晰。③文以载道:文章展现

了造林人丰富的精神世界和治沙理念的变化,凸显了三北造林对国家发展的重要意义。

6. C

7. D

8.①认为“看车”工作没有技术含量,无法体现个人价值;

②看到技术工人的辛苦,认识到工作的意义,主动去“擦车”,体会到付出的快乐;

③提出“要学修车”,希望工作能发挥更大的作用。

9.①灯火通明的场景给人暖意,营造出鞍山幸福美好的氛围;

②石玉芝感到平凡工作被尊重,找到自我价值,家人消除误会,和乐融融;

③鞍山工人群体积极投身国家建设,未来充满希望,让人感到温暖。

10. BEF

11. A

12. D

13.

(1)下雨时就登上桥向下看见溪水奔流,天晴时在桥下就可往来通行,可摆放(排列)几案床榻休息。

(2)苏先生不禁改变容色,整理了衣裳端坐着,问客人说:“ 曲调为什么这样悲凉呢 ”

14.①材料一侧重以欣赏的眼光描写风景,表现了作者对浮山山水的喜爱之情; ②材料二侧重表达作者想

要纵览天下名山大川的豪情,以及未能游览浮山的遗憾。

15. B

16.①诗人感受到异乡的陌生,首联用“非吾土”,抒发自身的迁谪之愁;

②尾联“元是九江人”,体现了诗人将他乡当作故乡,随遇而安 心态;

③心态的转变,表现了诗人身处逆境时的豁达。

17. ①. 其间旦暮闻何物 ②. 杜鹃啼血猿哀鸣 ③. 闻道有先后 ④. 术业有专攻

⑤.满地黄花堆积 ⑥. 憔悴损

18.①跟气温有关 ②时间、频率有所不同 ③气温进一步下降

19. 这也提醒人们要适时增添衣物,多吃些温补食物,增强身体抵抗力。

20.①增强节奏感,使句子富有韵律,让读者能感受到茶馆调解纠纷时的热闹氛围。②清晰地展现

调解的过程,依次为“吵”“敷衍”“说”,体现出调解的步骤和状态,凸显茶馆调解的随意性和民间性。

21. C

22. B

23. 略

语文

本试卷满分 150 分,考试时间 150 分钟。

注意事项:

1.答卷前,务必将自己的姓名、考籍号填写在答题卡规定的位置上。

2.答选择题时,必须使用 2B 铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡

皮擦干净后,再选涂其它答案标号。

3.答非选择题时,必须使用 0.5 毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置上。

4.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效。

5.考试结束后,只将答题卡交回。

一、现代文阅读(35 分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共 5 不逾,19 分)

阅读下面的文字,完成小题。

这里,在三北——西北、华北、东北,有一群人,为了生存,为了明天,艰难向上,奋力前行。漫漫

35年征程,他们构筑着人类历史上最大的人工生态林带——中国三北防护林。

英雄史诗

高举满斟烈酒的七只土瓷大碗,七张古铜色的脸凝如泥塑。“死也要死在沙窝里!”头扎白羊肚毛巾的

壮汉一声大吼——“这事干成,就没白活这一遭!”

30年前那个春寒料峭的黎明,外号“石灰锤”的陕西定边农民石光银做梦都没有想到,自己成了全国

联户承包治沙先行者。七勇士大战毛乌素沙地,就此开创一段石破天惊的历史。

三北,中华文化重要发源地。千百年来,我们的先祖在这里繁衍生息,创造了灿烂的文明。然而,放

眼 20世纪 70年代之前的中国版图,风沙肆虐、水土流失,沙漠化土地面积以每年 15.6万公顷的速度扩张。

1978年 11月,几乎与改革开放同时,党中央、国务院作出一个重大决策——在我国四大沙地、八大沙

漠南缘及黄土高原建设大型防护林。当代人类最为雄伟的生态史诗,由此拉开帷幕。

为了承包 3500亩沙地种树,石光银卖骡子卖羊。当时,所有人都认为他脑袋被驴踢了。这里黄沙一片,

哪见长过一棵树?

“石灰锤”,意思是“傻子”。“石灰锤”认准的事就是板上钉钉。

树真的种活了!在乡亲们惊异的目光中,石光银大手一挥,把招贤榜贴到乡政府门口:要想栽树你就

来,我出树苗你来栽!

第 1页/共 11页

“七勇士”壮大到 127户,浩浩荡荡开进“狼窝沙”。

时势造英雄。奋斗二十多年,石光银领导着一个规模庞大的治沙集团,在毛乌素沙地南缘营造了一条

百余公里长的绿色屏障。

石光银感慨,没有改革开放,没有联户承包,就没有我“石灰锤”的今天。

壮士悲歌

一棵重生的树,一棵远古的树,一棵孤独的树——我们的故事,就从这三棵树讲起。

宁夏盐池,有一片沙窝子。当白春兰 33年前举家迁来时,当地一棵四人合抱的老榆树已被砍掉。风沙

茫茫,夫妇俩在原址种下了他们的第一棵树,一棵矮小而坚硬的榆树。

要种粮,先治沙。夫妻俩就这样沿着沙丘种树。第四年,苗苗长成小树,树旁的三亩地居然也打出了

四麻袋小麦。这可是能磨出白面的麦子啊!夫妇俩喜笑颜开,赶着驴车把麦子运回家。

第二棵是来自远古的杉树——

2003年,造林人挖沙时发现了它,树皮腐烂、枝条枯萎。人们据此能想象出昔日的惨烈:风沙呼啸,

林树一棵棵倒下,唯独这棵杉树封存下了沙漠前的绿色记忆。

而今,这一幕再现于宁蒙交界的荒滩上。退休工人邱建成种树二十多年,挑坏十来根扁担,还断了一

根手指。但从 2007年起,因为周边新建的工业园抽干了地下水,他的树就开始成片成片枯死,11万棵树几

近死光。

邱建成潸然泪下,仰天呼啸。

——谁能救活我的树?谁能救活我的树?

第三棵是孤独伫立、却与守护者血脉相连的树——

在新疆的极旱荒原上,热合曼·阿木提 20年间栽下的几百棵树渐渐死去,仅存一棵。热合曼只能守护

着那棵树。枝条已经有些枯黄,不知道它是否能活过即将到来的冬天。

牵动我们目光的这三棵树,不同命运的三棵树,如果在同一时空、在大漠长风中牵引共舞,它们会吟

出一曲怎样的悲怆之歌?

白春兰和她的同行者们染绿大漠的长歌,远比这苍凉得多、沉重得多。

种树二十多年,丈夫积劳成疾,让白春兰失去依靠。而这一次,跟随自己种树多年的大儿子猝然离世,

彻底击倒了她。

儿子向她道别,正在屋里忙活的白春兰头也没顾上回。几个小时后,儿子因病去了。

“我都没有看一眼他的背影……”心里装得下风沙大漠的白春兰,至今,无法装下少了那一瞥的悔恨。

如果不种树,丈夫和儿子是不是不会这么早离开?

在有月亮的晚上,在没月亮的晚上,她独自坐在家门口,静静地看着远方黝黑的树林,问自己这个永

第 2页/共 11页

远无解的问题,一次次,一遍遍。

然而,造林人总有一种精神。面对死去的树,满头白发的邱建成,一只脚跺得尘土飞扬:“总有一天,

我要把树重新种起来!”

热合曼又拎起小桶,迎着风沙走向他那棵孤独的树:“还有一口气,我就不让你死掉。”

儿子去世后的第二个春天,比树更孤独的白春兰又站了起来,扛上铁锹,走向沙地……

心灵绿洲

如今,35年过去了,三北工程累计完成造林保存面积 2647万公顷。沧海桑田,曾经的贫穷和绝望逐渐

远去。绿荫遍野,三北人构筑了一座当代中国的生态长城。

三北工程 35年,是生态恢复与保护的 35 年。

不仅如此。我们又想起来邱建成,他四处去讨说法。人家争辩:为了几棵树就得把工业园关了?邱建

成百思不得其解:难道工业和种树就势不两立?

一面是生态工程艰难建设,一面是工业化狂飙突进,该如何取舍?如何平衡?

三北工程 35年,还是人类重新认识自然的 35 年。

在陕西神木,因为发展育苗产业、大量使用除草剂,林场里的海子里不再有野鸭飞来。“树林起来了,

鸟却少了。怎样做才更符合自然规律?”张应龙不断自问。于是,他尽量模拟自然生态系统,对沙漠“九

治一放”——九分绿化,一分保持原貌。

从毁林垦植到治沙种树,从征服自然到尊重自然。数十年来,三北人精神世界发生着深刻的变化,与

自然的单纯抗争演化为和谐的对话与交融。

采访车穿行在浓密绿荫中,我们不禁感慨万千:是谁,为这曾经荒蛮的土地重披绿装?35年来,是三

北人民在中国共产党和中国政府的坚强领导下凭借自身的勤劳智慧创造了人间奇迹。

当然,三北工程远未结束。1978年-2050 年,三北工程恰与改革开放同步:工程全面建成之际,也将

是我国现代化建设第三步战略目标基本实现之时。建设美丽中国、发展生态文明,希望在三北。三北绿色

梦,与中国梦同行!

采访车向毛乌素沙地挺进。窗外景色由绿到黄,最终只剩下棱角分明的层层沙丘,包着各色头巾的西

北男女在打草方格,弯腰,伫立,推进。

(摘编自李从军、刘思扬、李柯勇、白瑞雪、韩冰《“三北”造林记》)

1. 下列关于“三北防护林工程”的说法,不正确的一项是( )

A.“三北防护林工程”于 1978年启动,横跨中国北方广袤 疆土,历时数十载,形成人类历史上最大的人

工生态林带。

B.“三北防护林工程”以改善生态环境,恢复曾经灿烂的文明为目的,通过植树造林等措施来防治沙漠化

第 3页/共 11页

和水土流失。

C.“三北防护林工程”不仅对三北地区生态环境改善起到重要作用,还有助于经济发展,可以帮助当地人

逐渐远离贫困。

D. 在党和政府的坚强领导下,三北地区造林人众志成城,坚持不懈地奋战,“三北防护林工程”取得了阶

段性胜利。

2. 下列对原文相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A. 石光银能够治沙成功,是因为他不顾人们质疑,勇敢变卖家产来承包沙地种树。

B. 白春兰忙于种树而没有回应儿子,对此她非常懊悔,因而决定以后不再去种树

C. 工业化狂飙突进,使得当地生态失衡,这导致邱建成和热合曼种的树大量枯死。

D. 文末男女在沙地打草方格的动作,让人联想到三北人治沙不停、奋斗不止的精神。

3. 下列对原文相关内容的分析和评价,不正确的一项是( )

A.“英雄史诗”部分第一段再现了七勇士立志治沙的悲壮情景,人物朴实的话语增强了文章的真实性和感

染力。

B.“壮士悲歌”部分用三棵树来比喻三种不同类型的人,虽然他们性格不同,但悲和喜都与树的命运紧密

相连。

C. 文本既写了治沙的辉煌成果,也不回避人物的失败痛苦,真实、立体、深入地展现了造林人复杂的精神

世界。

D. 文本通过情景切换加组合的方式,如电影镜头一般展现人物形象、讲述故事,凸显了画面感,增强了可

读性。

4. 通讯通过深入挖掘典型事件来表现人物精神,并在其中体现作者的情感态度。请结合文章,依据表格提

示,用简明的语言填写下列空缺部分。

人物精 典型事件

情感态度

神

石光银 敢为人

_________ 先 赞颂像英

雄、壮士一

白春兰遭受生

_______

般的造林人

活重击后仍治

__

沙不辍

第 4页/共 11页

张应龙用“九

尊重自 治一放”的方

_________

然

法治沙

5. 有人提出了优秀新闻作品的三个标准:“文贵有物”“文须有序”“文以载道”。作为中国新闻奖获奖作

品,《“三北”造林记》是如何体现这些标准的?请简要分析。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共 4 小题,16 分)

阅读下面的文字,完成小题。

姑娘的心事

草明

吃晚饭的时候,父亲石富贵和哥哥石玉璞越是讲得有味道,石玉芝就越不高兴。她故意用筷子戳着饭

团,抱怨饭凉了,再不就是说母亲今年渍的白菜一点儿也不酸。她大声叫嚷着,装作毫不注意父亲和哥哥

的谈话;实际上呢,却一句也不肯漏掉,以致母亲的解释她半句也没听进去。

哥哥说道:“爸爸,今天我们小组的流动红旗差一点给乙组抢走了。”

父亲已吃饱了,擦了擦嘴,笑笑说:“我说呀,你们要保住红旗,就该把技术提高一步。大家把先进经

验拿来‘赶集’,然后由大家把零碎的经验配成套。把成套的先进经验传播开,你看这意义有多大。”

石玉芝听到这里,急得憋不住劲,撒野地嚷道:“好啦,好啦,技术、技术,不怕人听了心焦!”哥哥

得意地逗她说:“那你也来个嘛,谁挡得住你?”

这句话正戳到她的痛处,她难过得眼泪水都涌到眼眶上了,只差没有流出来。她鼓着腮帮望着父亲说:

“哼,给人家看车,人家把车放好,我动也不敢动。不学技术,来什么呀?说起来倒挺好听——在钢铁工

厂工作,原来是个给人看车的!”玉芝不高兴地扭头就走,找隔壁的小姊妹去了。

第二天,石玉芝有意提早上班,她没有径直上存车棚,却溜到平炉车间去了。忽见前面很热闹,平台

上站了不少人,有工友、党委书记、厂长、还有总工程师,王主席也和别人并排站着。看那模样,九成是

在进行什么技术展示。再往炉前看,东西两个炉门打开,穿了操作服的炼钢工人操着大锹轮番贴补前墙。

左边的往西贴,右边的往东扔,他们的动作真快捷,又勇猛。他们脸上那个汗水直流就不用提了;偏偏那

火焰往外窜得老高,眼看都舔着他们的脸了,可是他们并不后退,活像演狮子抛球的那个逗引狮子的勇敢

的人儿。石玉芝瞅着,心里又敬佩又担惊,想到:“这活儿真不简单,火里进,烟里出的,我能为他们看看

车子,也不算白活啊。”

回到存车间,她自个儿绕着车子转。她用手轻轻拍着每个车座,好像要求它们原谅她似的。真奇怪,

第 5页/共 11页

这些车子,过去她看见了很讨厌,今儿个,车子都变得很可爱。石玉芝瞅着它们又愁开了:“等我学会修车

就晚了。人家搞建设,我在一边干瞅着,我还有什么脸见人!”她想呀想得头也大了,可是想不出个好办法

来。这时,一个工人急急忙忙跳下了车,把车子推给她,连牌子都不拿就走了。石玉芝赶上一步,把牌子

交给了他。她嘴露出微笑,好像很理解他的急忙的心情似的。回头一看,他那部车子,给泥巴糊得像个花

车子,她不禁噗嗤一笑。要是在以前,她看见别人的新自行车,总是瞅了又瞅,摸了又摸;但是看见又脏

又破的车子,却是连看也不愿看它一眼,今儿个她同情地拍了拍那部脏车子,谁知这一拍,竞有两块干泥

巴掉下来了。她用手去抠,又抠下了几块脏泥,这下她触动了心事,想道:“我闲着,干啥不替他把车子擦

擦?”主意一打定,她动手找擦布。可是,这里哪有擦布啊。她一转身,进那小屋,把包饭盒的那块小包

被解下,跑到车子跟前,蹲下就动手擦起来。一会儿工夫就擦得溜光崭亮,她偏起头欣赏了一会,才又下

第二个决心:要陆续把所有的脏车都擦干净。

她那块小包袱早都给擦得稀烂了。后来,她求人家到修理工段要了一团纱布,要了点机油。一上午就

擦了三辆最脏的车子,下午又擦了五辆。

下班了,大家陆续出来找车子。有一个人找了半天也没找着,石玉芝走过来定晴一看,他不是那个不

要牌子的人吗?她热情地指着他的车子说:“这不是你的车子?”那人摇摇头说:“牌号是我的车子,可是

我的车子很脏,不是这样漂亮的。”

石玉芝恍然大悟地说:“啊,我顺手帮你擦了擦,它就亮啦。”

那工友听了,瞪大了眼望着她,半天不知说什么好。他接过车子,呐呐地说道:“好姑娘,你怎么知道

我没工夫擦车?”他大概觉得这句话问得太笨,便连谢谢也不说一声,跨上车就走了。

那几个车子被擦亮了的主人,都连声称赞石玉芝。石玉芝心里有说不出的高兴,但是不知怎的,脸上

连笑也不笑,因为她考虑明天应提高效率,一天擦十部,这样,两个星期工夫,就可以把全部脏车子都擦

一遍。

这几天,石玉芝又忙擦车,又忙给车打气,真是又累又快活,每天天黑才回家。那天吃晚饭时,母亲

忍不住盘问她道:“你怎么回家越来越晚啦?”

母亲看见女儿也不声辩也不发脾气,嘴里更絮叨个不休,要不是王主席走进来,她的话真不知什么时

候才算讲完。王主席一来,全家人都让他坐,要他坐下吃饭。王主席摆摆手说:“不用客气了,我吃过了。

今天我是特意向你们家道喜来的。”

母亲抢着说:“我家能有什么喜事!”

王主席指着石玉芝说:“就是这小姑娘呗。”石玉芝一听就急,她生怕王主席把自己的“秘密”揭了。

母亲见那情形,断定女儿和人搞对象,着急地追问王主席,他慢悠悠地笑着说:“工会收到许多工友来信,

是表扬石玉芝同志的。工会统计了一下,她已给工友擦过一百七十多辆车子,还给不少车子打了气……”

第 6页/共 11页

父子俩一听,都愣住了,眼睛连忙盯着玉芝,责备她怎么不早点告诉他们。母亲喜得快掉泪了,连忙

安慰她道:“差点冤了你啦,玉芝。”

玉芝这时装了副大人样儿,正经地说:“我还要学修车子哩,王主席。”

天已入黑,全城的电灯全亮了,石富贵家的电灯也通明透亮。这阵灯光灿烂的时刻,正是钢都鞍山最

温暖的时刻。

一九五九年十二月鞍山

(有删改)

6. 下列对文本相关内容的理解,正确的一项是( )

A. 石玉芝“撒野地嚷道”“扭头就走”,表现了青春期少女的小性子,也体现出她对父亲和哥哥所聊话题

的不以为意。

B. 为了能到平炉车间观摩技术展示,石玉芝第二天特意提前去上班,工人们娴熟的技术让她大开眼界,心

生敬佩之情。

C. 面对自己焕然一新的自行车,工友非常意外,一时无言,最后连谢谢也没说就离开,体现了他拙于言辞

表达的质朴。

D. 晚饭时母亲不断盘问石玉芝连续晚归的原因,王主席来道喜时又错误地理解了“喜”的含义,可见母亲

强势的性格。

7. 下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 小说围绕“姑娘的心事”展开情节,标题起到统摄全文的作用,还能激发读者阅读兴趣。

B. 小说描写技术展示场景,善用动作塑造工人形象,用火焰营造出紧张热烈的工作氛围。

C. 小说中吃晚饭的场景富有生活气息,具有真实感,前后两次出现,结构上也形成呼应。

D. 小说用大量笔墨刻画石玉芝兄妹俩的形象,以此展现时代变革中积极进取的工人面貌。

8. 石玉芝对自己工作 认识经历了怎样的变化?请简要说明。

9. 小说结尾画线句中的“温暖”一词有多重意蕴,请简要分析。

二、古代诗文阅读(35 分)

(一)文言文阅读(本题共 5 小题,20 分)

阅读下面的文言文,完成小题。

材料一:

浮山自东南路入,曰华严寺。寺在平旷中,竹树殆以万计。自华严之寺西行,背金谷而当山之豁者,

会胜岩也。岩纵三十尺,横五十尺,即岩内为殿,而架阁于其右。一日坐阁上,值大雷雨,云雾窈冥。阁

第 7页/共 11页

前老松数十株,隐见云际,森然如群龙欲上腾之状。

出连云之峡,又西北行,有岩曰壁立之岩。其右有泉,自峡而出,曰桃花之涧。跨涧为桥。涧以全石

为底,雨后泉穿桥而堕。游其下者仰见飞流如喷雪其声轰然人语不能相闻也。逾桥而西有岩,石壁陡立不

可入,乃穴石为门,架石为楼而居之,名之曰啸月。

浮山在桐城县治之东九十里,登山而望之,盖东西南北皆水汇,而山石嵽嵲空虚,几欲乘风而去,故

名之曰浮山。

北起而为黄鹄峰,自黄鹄东南复起而为妙高峰。妙高者,浮山之最高处也。峰之半有岩曰凌霄,登之

则飞鸟皆在其下。自黄鹄北迤,是为翠微峰。翠微峰之西南壑中,其水流而为胡麻溪。折而南,有小峡,

峡有岩曰谈玄。出峡而北,有石梁二,相并而跨于溪上。溪以全石为底,而仰承二梁为一石,名之曰仙人

之桥。雨则登桥而下见溪水奔流,霁则桥下可通往来,可罗几榻而居之。自翠微之东别起而为抱龙峰。登

抱龙之巅,有大石,上平如砥,曰露台。四望无所蔽,而风自远来甚劲,立其上则人辄欲仆。台前有老松,

枝干虬曲,盖千岁物云。

(节选自刘大櫆《浮山记》)

材料二:

余尝与仲郛同舟,中夜乘流出濡须,积虚浮素,云水郁蔼,中流有微风击于波上,发声浪浪,大鱼皆

砉然而跃。诸客皆歌呼,举酒更醉。余乃慨然曰:“他日从容无事,当裹粮出游,北渡河;东上太山,观乎

沧海之外;循塞上而西,历恒山、太行、大岳、嵩、华,而临终南,以吊汉、唐之故墟;然后登岷、峨,

揽西极,浮江而下,出三峡,济乎洞庭,窥乎庐、霍,循东海而归,吾志毕矣。”客有戏余者曰:“君居里

中,一出户辄有难色,尚安尽天下之奇乎?”余笑而不应。今浮渡①距余家不百里,而余未尝一往,诚有如

客所讥者。

(节选自姚鼐《左仲郛浮渡诗序》)

[注]①浮渡:即浮渡山,浮山的别称。

10. 材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

游其下 A者 B仰见 C飞流 D如喷雪 E其声轰然 F人语 G不能 H相闻也

11. 下列对材料中加点 词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 见,看见,与荀子《劝学》中“不如登高之博见也”的“见”意思相同。

B. 穴,名词活用为动词,与曹操《短歌行》“乌鹊南飞”的“南”用法不同。

C. 墟,废址,与陶渊明《归园田居》中“依依墟里烟”的“墟”意思不同。

D. 循,顺着,与姚鼐《登泰山记》中“余始循以入”的“循”意思相同。

12. 下列对材料有关内容的概述和分析,不正确的一项是( )

第 8页/共 11页

A. 材料一前两段以游踪为序,分别介绍了华严寺、会胜岩、壁立岩等几处浮山胜境,描写了它们周围的景

致。

B. 材料一运用侧面描写,以见飞鸟在下表现出凌霄岩的高峻,以人在露台上站立不稳表现出此处风力的强

劲。

C. 材料二视听结合,形象生动地描写了中夜泛舟所遇之景,又连续使用动词表达出游之志,语言简洁明快。

D. 材料二中作者许下未来要历览胜景的誓言,友人却戏言他绝不可能实现,作者无法反驳,就此打消了念

头。

13. 把材料一中画横线的句子以及教材内文言文语句翻译成现代汉语。

(1)雨则登桥而下见溪水奔流,霁则桥下可通往来,可罗几榻而居之。

(2)苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”(苏轼《赤璧赋》)

14. 两则材料由观山水而引发的情感各有侧重,请简要概括。

(二)古代诗歌阅读(本题共 2 小题,9 分)

阅读下面这首唐诗,完成小题。

九江春望①

白居易

森茫积水非吾土,飘泊浮萍自我身。

身外信缘为活计,眼前随事觅交亲。

炉烟岂异终南色,湓草宁殊渭北春?②

此地何妨便终老,譬如元是九江人。

[注]①本诗写于白居易被贬江州时,九江即江州治所浔阳。②“炉”指庐山香炉峰,“湓”指湓浦口。

终南、渭北,都在长安附近。

15. 下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A. 首联紧扣题目“九江春望”,眼见森茫积水,以浮萍自比,由景及人,借以抒怀。

B. 遭遇贬谪的诗人因生计所需而任凭命运安排,所幸有至交老友相伴,可暂得安慰。

C.“岂异”“宁殊”运用反问,强调炉烟、湓草等九江风景无别于长安,以此自慰。

D. 诗人谪居江州却认为不妨终老此地,这与《琵琶行》小序中“恬然自安”的心态相似。

16. 本诗首联说九江“非吾土”,尾联又说“譬如元是九江人”,对此你如何理解?

(三)名篇名句默写(本题共 1 小题,6 分)

17. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《琵琶行》中“__________?__________”两句,以江州的鸟兽之声表现出诗人谪居的苦闷心情。

第 9页/共 11页

(2)信息中心陈老师帮助语文组李老师解决了电脑系统故障问题,李老师说:“您的电脑技术太厉害

了!”陈老师引用韩愈《师说》里的名句说道:“您言重了,只是‘__________,__________’而已。”

(3)“黄花”是古诗词中常见的意象,或用以点明时令,或借其寄托情志,比如“__________,

__________”。

三、语言文字运用(20 分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共 2 小题,10 分)

阅读下面的文字,完成小题。

10月 23日是今年的霜降节气。霜降与白露、寒露等都反映了气温下降带来的变化,露和霜是如何形成

的呢?它们之间有什么关系呢?

从气象上看,露和霜的形成大体相似,都是空气中水分达到饱和时析出的自然现象。一般来说,空气

容纳水分的能力 ① :气温越高,空气可容纳的水分就越多;反之就越少。当气温降到一定程度,

空气中多余的水分就会由气态转化为液态或固态,形成露或霜。

露与霜在我国大部分地区都能看到,因气候差异,出现的 ② 。在南方,露出现得更为频繁,

几乎四季可见;霜则相对少见,一般形成于深秋或冬季。在北方,露与霜主要出现在秋季,随着气温降低,

霜出现的频率会逐渐增加。

露和霜与白露、寒露、霜降关系密切。白露预示着天气转凉,近地面空气中的水汽凝结为露;寒露意

味着 ③ ,露水更多;霜降则提示开始出现霜冻。这也适时提醒人们要增添衣物,多吃些温补食物,

增大身体抵抗力。

18. 请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过 10 个

字。

19. 文中画波浪线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密,可少量增删词语,不得改

变原意。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共 3 小题,10 分)

阅读下面的文字,完成小题。

成都的老茶馆不仅具有经济、文化功能,也在维护社会稳定方面发挥着重要作用。老百姓遇到矛盾时,

双方会邀请一位“德高望重”的长者或在当地有影响力的人物来当调解人。一份文献中曾这样记载:“一旦

发生纠纷,人们即往茶铺讲理,众人边喝茶边聆听当事人的陈诉,最后由错方付茶钱。”李劼人在《暴风雨

前》中也有类似描述:“大家气势汹汹地吵一阵,由所谓中间人两面敷衍一阵,再把声势弱的一方说一阵,

就算他们理输了,也不用赔礼道歉,只将两方几桌或几十桌茶钱一并开销了事。”因此,成都民间有这样的

谚语:“一张桌子四只脚,说得脱来走得脱。”需要指出的是,在茶馆里解决的争端多是日常生活和生意上

第 10页/共 11页

的矛盾冲突,比如吵架、财产争执以及不涉及命案的殴斗等,涉及命案就要交给官府处理。

20. 文中画横线的句子连续三处使用“一阵”,请简要分析其表达效果。

21. 下列对文中画波浪线处谚语 理解,最准确的一项是( )

A. 到了茶馆,什么事都会得到四平八稳地解决。

B. 只要你语言说得漂亮,就能得到大家的认可。

C. 如果你讲得在理说得通,不用付茶钱就可以离开。

D. 桌子靠脚才能保持平稳,人靠巧嘴方能走遍四方。

22. 下列句子中的“开销”与文中加点的“开销”,意义和用法相同的一项是( )

A. 姑父几次吵着要开销她,直到她的儿子跑来把她接了回去。

B. 有人就告诉他,八千法郎的年薪俸禄还不够她的车马开销。

C. 有我在,他会感到碍手碍脚的。有些不同的意见,怕我会当面开销。

D. 女人穿衣扯布,娃娃念书买本,老人有病就医,都可以从这儿开销。

四、写作(60 分)

23. 阅读下面的材料,根据要求写作。

生命里总有一些沉默的时光,那是付出很多努力却看不到结果的日子,然而成长却在其中悄然发生。

这引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少

于 800 字。

第 11页/共 11页

2024~2025 学年度上期期末高一年级调研考试

语文

本试卷满分 150 分,考试时间 150 分钟。

1. B

2. D

3. B

4.①. 成为全国联户承包治沙先行者 ②. 坚韧顽强/矢志不渝 ③. 肯定与自然和谐对话交融的治沙理念

5.①文贵有物:文章讲述了三北造林人的真实故事,内容丰富,大量的细节描写让文章生动具体。②文须

有序:文章构思精巧,用小标题多角度有层次地组织材料,各部分内容脉络清晰。③文以载道:文章展现

了造林人丰富的精神世界和治沙理念的变化,凸显了三北造林对国家发展的重要意义。

6. C

7. D

8.①认为“看车”工作没有技术含量,无法体现个人价值;

②看到技术工人的辛苦,认识到工作的意义,主动去“擦车”,体会到付出的快乐;

③提出“要学修车”,希望工作能发挥更大的作用。

9.①灯火通明的场景给人暖意,营造出鞍山幸福美好的氛围;

②石玉芝感到平凡工作被尊重,找到自我价值,家人消除误会,和乐融融;

③鞍山工人群体积极投身国家建设,未来充满希望,让人感到温暖。

10. BEF

11. A

12. D

13.

(1)下雨时就登上桥向下看见溪水奔流,天晴时在桥下就可往来通行,可摆放(排列)几案床榻休息。

(2)苏先生不禁改变容色,整理了衣裳端坐着,问客人说:“ 曲调为什么这样悲凉呢 ”

14.①材料一侧重以欣赏的眼光描写风景,表现了作者对浮山山水的喜爱之情; ②材料二侧重表达作者想

要纵览天下名山大川的豪情,以及未能游览浮山的遗憾。

15. B

16.①诗人感受到异乡的陌生,首联用“非吾土”,抒发自身的迁谪之愁;

②尾联“元是九江人”,体现了诗人将他乡当作故乡,随遇而安 心态;

③心态的转变,表现了诗人身处逆境时的豁达。

17. ①. 其间旦暮闻何物 ②. 杜鹃啼血猿哀鸣 ③. 闻道有先后 ④. 术业有专攻

⑤.满地黄花堆积 ⑥. 憔悴损

18.①跟气温有关 ②时间、频率有所不同 ③气温进一步下降

19. 这也提醒人们要适时增添衣物,多吃些温补食物,增强身体抵抗力。

20.①增强节奏感,使句子富有韵律,让读者能感受到茶馆调解纠纷时的热闹氛围。②清晰地展现

调解的过程,依次为“吵”“敷衍”“说”,体现出调解的步骤和状态,凸显茶馆调解的随意性和民间性。

21. C

22. B

23. 略

同课章节目录