人教版八年级下册18.1.1 平行四边形的性质 说课课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版八年级下册18.1.1 平行四边形的性质 说课课件(共20张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-03-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

平行四边形的性质

内容

1、教材分析

2、学情分析

3、教学目标

4、教学重难点

5、教学方法

6、教学过程

7、板书设计

1、教材分析

本节课内容选自人教版八年级下册第十八章第一节的内容——“平行四边形的性质”。本节课是在学生已掌握了平行线的性质、全等三角形和四边形的相关知识的基础上研究的。既是已学知识的综合使用,更是下一步研究各种特殊平行四边形的基础,具有承上启下的作用。同时这些知识在日常生产和生活中经常用到,具有重要的实用性。另外,通过本节教学,可向学生渗透“转化”的数学思想,提高学生分析、解决问题的水平。所以,本节课无论是在知识的学习,还是对学生推理素养的培养上都起着重要的作用。

2、学情分析

学生在小学阶段已对平行四边形有了初步、直观的认识,八年级的学生虽然初步具有用几何语言对命题进行推理证明的能力,但是对于严密的推理论证,在知识结构和知识能力上都有所欠缺。学生对转化、化归思想掌握的不是很好。

3、教学目标

理解平行四边形的定义;通过“测量——提出猜想——验证猜想”能够探索并证明平行四边形的性质,并利用平行四边形的对边相等,对角相等解决简单的实际问题;提高直观想象和逻辑推理素养,感受数学中转化思想的应用,体验探索成功后的快乐。

4、教学重难点

教学重点:理解并掌握平行四边形的概念及其性质

教学难点:平行四边形性质的证明及其灵活应用

5、教学方法

八年级学生几何学习正处于从试验几何向论证几何的过渡阶段,对于严密的推理论证,无论是从知识结构还是知识能力上都有所欠缺,因此我采用兴趣引导、启发思考、小组合作探究的教学方法,努力营造自主、合作、探究的学习氛围,结合多媒体辅助教学,使学生在学习中获得愉快的数学体验。

6、教学过程

(一)情景引入

(二)探究新知

(三)巩固应用

(四)课堂小结

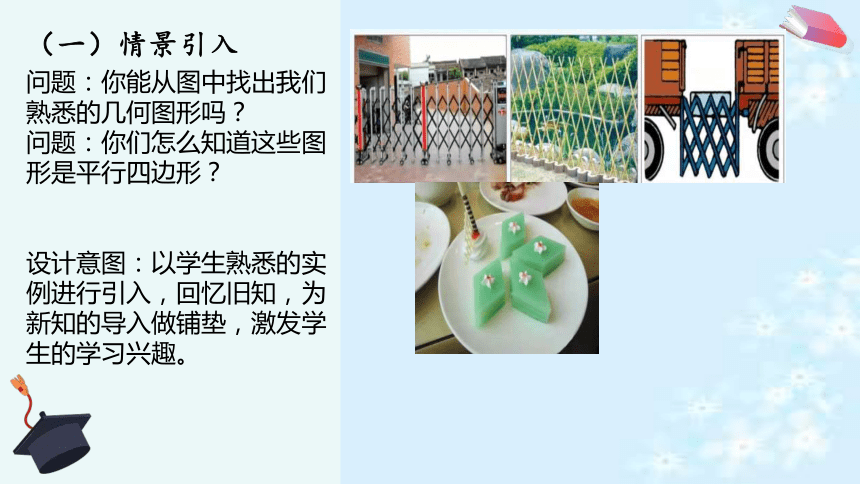

(一)情景引入

问题:你能从图中找出我们熟悉的几何图形吗?

问题:你们怎么知道这些图形是平行四边形?

设计意图:以学生熟悉的实例进行引入,回忆旧知,为新知的导入做铺垫,激发学生的学习兴趣。

(一)情景引入

追问:我们用符号“△”以三个顶点字母来表示三角形,对于平行四边形,我们也有类似的表示方法吗?从而给出平行四边形的符号

设计意图:类比三角形表示方法得出平行四边形的表示方法,为后面书写性质的几何语言做铺垫。

(一)情景引入

提出:由两组对边分别平行的四边形可以判断出这个四边形ABCD是平行四边形,反之亦然。给出几何语言,得到一个性质,从而引入课题。

设计意图:根据定义得出性质,自然过渡本节新课,激发了学生探究新知的热情。

(二)探究新知

(1)小组探究,提出猜想

有两组对边分别平行的四边形叫做平行四边形,这是从边的在位置上得出来的性质,那么边和角在数量上又有什么关系呢?五人一组,画出三个平行四边形,拿出尺子、量角器测量,把数据填入实验探究表,认真观察,你有什么猜想,小组汇报。

设计意图:通过小组合作探究平行四边形的性质,让学生亲身体验到学习的快乐,为后面的证明打基础。

(二)探究新知

(1)小组探究,提出猜想

通过小组动手测量,大部分人猜测对边可能相等,对角可能相等,引导学生不妨大胆的猜测平行四边形的对边相等,平行四边形的对角相等。然后提问:数学是一门严谨的学科,我们在测量时存在误差,数学结论不是靠猜想得到的,必须经过严格的推理验证,那么你能证明上面的猜想吗

设计意图:鼓励学生大胆猜想,敢于实践的探究精神,又关注分析问题的严谨性。

(二)探究新知

(2)小组探究,验证猜想

在此环节,小组合作交流,共同解决自主学习过程中发现的问题:寻找证明的方法。当学生有疑惑时,教师巡视辅导:我们目前证明线段、角相等的方法是什么?(利用三角形全等来证明)。而图中没有三角形该怎么办?引导学生得出需构造辅助线,将四边形问题转化为三角形问题来解决。学生完成证明,归纳平行四边形的性质:平行四边形的对边相等;平行四边形的对角相等,邻角互补。并引导学生写出性质的几何语言。

(二)探究新知

(2)小组探究,验证猜想

设计意图:通过交流和引导,明确目前证明线段、角相等的常用方法是证明三角形全等。学生完成证明,验证猜想的正确性,让学生感受到数学的严谨性,数学结论的确定性和证明的必要性。对平行四边形性质的归纳,培养了学生的合作交流能力和概括能力,突出了教学的重点。

(二)探究新知

(3)得出结论

通过严谨的证明过程,我们证明了提出的猜想是正确的,就得到了平行四边形的性质。

(三)巩固应用

(1)如图,在 ABCD中,AD=8,∠B=40°其周长为24,求其余三条边和三个角的度数。

(2)如图,在 ABCD中,DE AB,BF CD,垂足分别为E,F,求证:AE=CF

(四)课堂小结

回顾本节课的学习,你有哪些新的收获?

设计意图:本环节的设计让学生及时盘点所学知识及积累的经验和方法,便于今后更好的学习。

7、板书设计

说课完毕,感谢倾听

平行四边形的性质

内容

1、教材分析

2、学情分析

3、教学目标

4、教学重难点

5、教学方法

6、教学过程

7、板书设计

1、教材分析

本节课内容选自人教版八年级下册第十八章第一节的内容——“平行四边形的性质”。本节课是在学生已掌握了平行线的性质、全等三角形和四边形的相关知识的基础上研究的。既是已学知识的综合使用,更是下一步研究各种特殊平行四边形的基础,具有承上启下的作用。同时这些知识在日常生产和生活中经常用到,具有重要的实用性。另外,通过本节教学,可向学生渗透“转化”的数学思想,提高学生分析、解决问题的水平。所以,本节课无论是在知识的学习,还是对学生推理素养的培养上都起着重要的作用。

2、学情分析

学生在小学阶段已对平行四边形有了初步、直观的认识,八年级的学生虽然初步具有用几何语言对命题进行推理证明的能力,但是对于严密的推理论证,在知识结构和知识能力上都有所欠缺。学生对转化、化归思想掌握的不是很好。

3、教学目标

理解平行四边形的定义;通过“测量——提出猜想——验证猜想”能够探索并证明平行四边形的性质,并利用平行四边形的对边相等,对角相等解决简单的实际问题;提高直观想象和逻辑推理素养,感受数学中转化思想的应用,体验探索成功后的快乐。

4、教学重难点

教学重点:理解并掌握平行四边形的概念及其性质

教学难点:平行四边形性质的证明及其灵活应用

5、教学方法

八年级学生几何学习正处于从试验几何向论证几何的过渡阶段,对于严密的推理论证,无论是从知识结构还是知识能力上都有所欠缺,因此我采用兴趣引导、启发思考、小组合作探究的教学方法,努力营造自主、合作、探究的学习氛围,结合多媒体辅助教学,使学生在学习中获得愉快的数学体验。

6、教学过程

(一)情景引入

(二)探究新知

(三)巩固应用

(四)课堂小结

(一)情景引入

问题:你能从图中找出我们熟悉的几何图形吗?

问题:你们怎么知道这些图形是平行四边形?

设计意图:以学生熟悉的实例进行引入,回忆旧知,为新知的导入做铺垫,激发学生的学习兴趣。

(一)情景引入

追问:我们用符号“△”以三个顶点字母来表示三角形,对于平行四边形,我们也有类似的表示方法吗?从而给出平行四边形的符号

设计意图:类比三角形表示方法得出平行四边形的表示方法,为后面书写性质的几何语言做铺垫。

(一)情景引入

提出:由两组对边分别平行的四边形可以判断出这个四边形ABCD是平行四边形,反之亦然。给出几何语言,得到一个性质,从而引入课题。

设计意图:根据定义得出性质,自然过渡本节新课,激发了学生探究新知的热情。

(二)探究新知

(1)小组探究,提出猜想

有两组对边分别平行的四边形叫做平行四边形,这是从边的在位置上得出来的性质,那么边和角在数量上又有什么关系呢?五人一组,画出三个平行四边形,拿出尺子、量角器测量,把数据填入实验探究表,认真观察,你有什么猜想,小组汇报。

设计意图:通过小组合作探究平行四边形的性质,让学生亲身体验到学习的快乐,为后面的证明打基础。

(二)探究新知

(1)小组探究,提出猜想

通过小组动手测量,大部分人猜测对边可能相等,对角可能相等,引导学生不妨大胆的猜测平行四边形的对边相等,平行四边形的对角相等。然后提问:数学是一门严谨的学科,我们在测量时存在误差,数学结论不是靠猜想得到的,必须经过严格的推理验证,那么你能证明上面的猜想吗

设计意图:鼓励学生大胆猜想,敢于实践的探究精神,又关注分析问题的严谨性。

(二)探究新知

(2)小组探究,验证猜想

在此环节,小组合作交流,共同解决自主学习过程中发现的问题:寻找证明的方法。当学生有疑惑时,教师巡视辅导:我们目前证明线段、角相等的方法是什么?(利用三角形全等来证明)。而图中没有三角形该怎么办?引导学生得出需构造辅助线,将四边形问题转化为三角形问题来解决。学生完成证明,归纳平行四边形的性质:平行四边形的对边相等;平行四边形的对角相等,邻角互补。并引导学生写出性质的几何语言。

(二)探究新知

(2)小组探究,验证猜想

设计意图:通过交流和引导,明确目前证明线段、角相等的常用方法是证明三角形全等。学生完成证明,验证猜想的正确性,让学生感受到数学的严谨性,数学结论的确定性和证明的必要性。对平行四边形性质的归纳,培养了学生的合作交流能力和概括能力,突出了教学的重点。

(二)探究新知

(3)得出结论

通过严谨的证明过程,我们证明了提出的猜想是正确的,就得到了平行四边形的性质。

(三)巩固应用

(1)如图,在 ABCD中,AD=8,∠B=40°其周长为24,求其余三条边和三个角的度数。

(2)如图,在 ABCD中,DE AB,BF CD,垂足分别为E,F,求证:AE=CF

(四)课堂小结

回顾本节课的学习,你有哪些新的收获?

设计意图:本环节的设计让学生及时盘点所学知识及积累的经验和方法,便于今后更好的学习。

7、板书设计

说课完毕,感谢倾听