2025年高考倒计时历史大突破 货币的使用与世界货币体系的形成(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年高考倒计时历史大突破 货币的使用与世界货币体系的形成(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 229.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-26 16:20:24 | ||

图片预览

文档简介

2025年高考倒计时历史大突破:货币的使用与世界货币体系的形成

一、单选题:本大题共20小题,共20分。

1.秦统一货币以来,货币运行便在上、下两个层面存在。秦朝以金为上币,铜钱为下币,上币贵重易携带,下币低廉易日用,随着后世社会经济发展、变迁,逐渐演化为政府财政税收与民间日常用度的上下之分和商业资本循环与小农经济运行需求的上下之分。据此可知,这一货币制度设计( )

A. 促进了封建等级秩序逐渐瓦解 B. 是政府重农抑商政策的体现

C. 阻碍了全国性统一市场的发展 D. 适应了商品经济发展的需要

2.由于明代铸钱规模较小,宝钞与当时东亚其他地区的通货格格不入,因此铜钱和纸币均难以作为国际结算的媒介,历史就给予了白银摆脱补充货币地位的重大机遇。这说明当时( )

A. 货币结构的转变顺应了时代发展 B. 白银开始发挥了价值尺度的作用

C. 中国商品积极融入世界市场体系 D. 政府滥发宝钞导致恶性通货膨胀

3.有学者指出,与金本位条件下维持统一规则的自发性和松散性不同,布雷顿森林协定使各成员国在法律形式上承诺遵守相关的规则,在该框架内用国际合作来取代各国政府以往只根据国内经济形势进行决策。该学者意在强调布雷顿森林体系( )

A. 用国际合作与协商取代单方面行动 B. 有利于实现各国之间汇率的统一

C. 巩固了美国在世界贸易的垄断地位 D. 极大地促进了经济全球化的发展

4.明代小说《金瓶梅》中,西门庆派仆人到京城办事,路费是二十两银子;西门庆家的伙计,每月工钱是二两银子;教弹唱的乐师,每月工钱五两银子;剃头匠给西门庆篦头、按摩、挖耳、给小公子理发,手工费五两银子。上述材料说明( )

A. 明代中后期白银已经成为广泛流通的货币 B. 作为支付手段白银体现了较好的储藏价值

C. 粮食作物产量提高铜钱大量兑换成了白银 D. 商业繁荣发展需要重金属充当流通的货币

5.洪武六年(1373年)十一月,明政府令私钱作废铜,送官偿以官钱。应天府言私铸有碍钱法,乃诏:“自今遇有私铸钱,许作废铜送官,每斤给官钱一百九十文偿之,诸税课内如有私钱亦为更铸。”这说明当时( )

A. 政府重视规范货币管理 B. 民间私铸现象非常猖獗

C. 没有建立有效的货币制度 D. 商品经济发展较为缓慢

6.明初官方货币是大明宝钞,洪武年间也铸造大量铜钱。明中叶学者丘濬在《大学衍义补》中提到,宝钞在民间日益失去信用,铜钱也存在各种问题,不如使白银成为主要货币,而钞和钱作为辅助货币使用,并且固定白银与铜钱、宝钞兑换的比例。这表明( )

A. 赋税改革推动货币变迁 B. 纸币的货币信用缺失

C. 社会动荡货币发行混乱 D. 白银货币化趋势增强

7.据《陈云年谱(下卷)》记载,1973年,陈云同志多次与对外贸易部负责人等座谈,指出,“今后,货币大概不会再同金子联系在一起了,每盎司黄金三十五美元的时代已经过去”,“黄金价格还是要涨,但银行认为利息损失大,不合算。买进黄金后,如果需要付款,还可以卖出去。这不是倒卖,而是为了支付”。这表明( )

A. 中央密切关注金融安全 B. 美元不是世界主要货币

C. 世界流行固定汇率制度 D. 世界金融体系不断完善

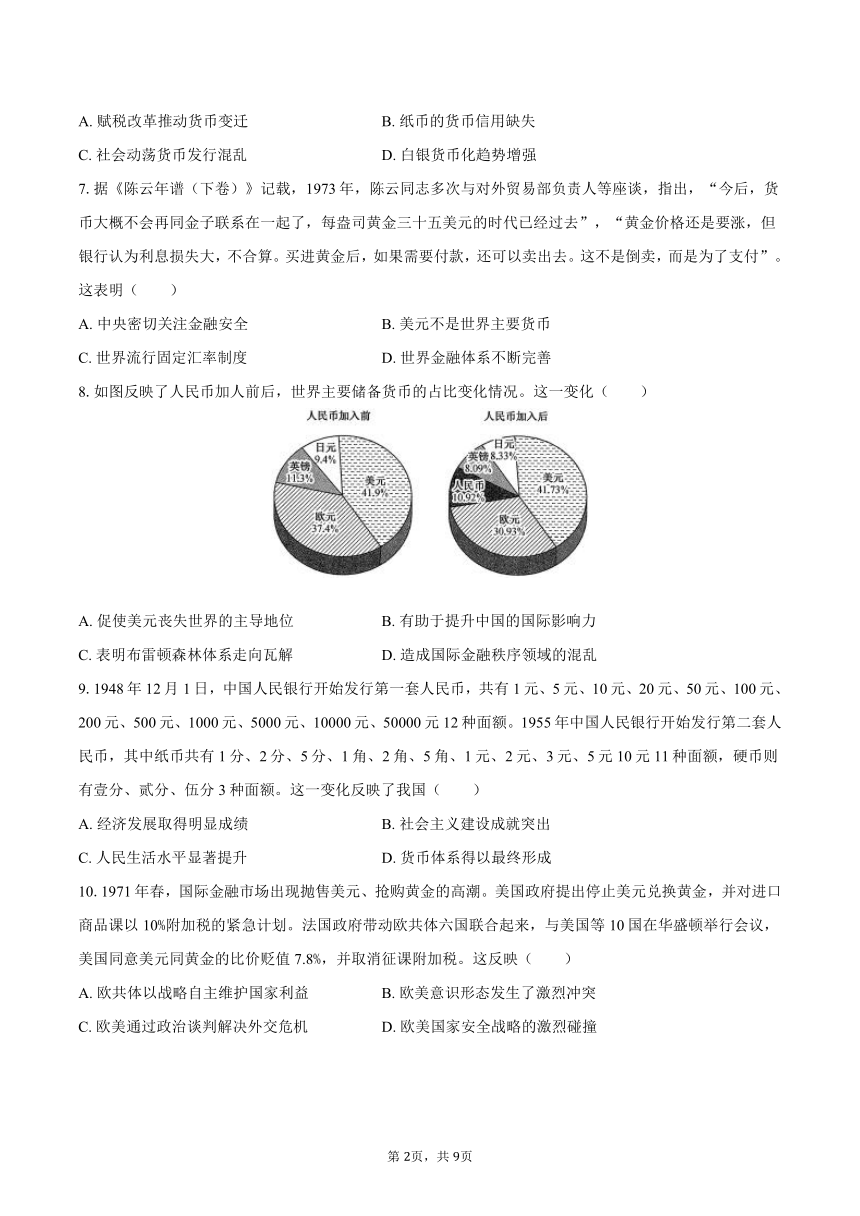

8.如图反映了人民币加人前后,世界主要储备货币的占比变化情况。这一变化( )

A. 促使美元丧失世界的主导地位 B. 有助于提升中国的国际影响力

C. 表明布雷顿森林体系走向瓦解 D. 造成国际金融秩序领域的混乱

9.1948年12月1日,中国人民银行开始发行第一套人民币,共有1元、5元、10元、20元、50元、100元、200元、500元、1000元、5000元、10000元、50000元12种面额。1955年中国人民银行开始发行第二套人民币,其中纸币共有1分、2分、5分、1角、2角、5角、1元、2元、3元、5元10元11种面额,硬币则有壹分、贰分、伍分3种面额。这一变化反映了我国( )

A. 经济发展取得明显成绩 B. 社会主义建设成就突出

C. 人民生活水平显著提升 D. 货币体系得以最终形成

10.1971年春,国际金融市场出现抛售美元、抢购黄金的高潮。美国政府提出停止美元兑换黄金,并对进口商品课以10%附加税的紧急计划。法国政府带动欧共体六国联合起来,与美国等10国在华盛顿举行会议,美国同意美元同黄金的比价贬值7.8%,并取消征课附加税。这反映( )

A. 欧共体以战略自主维护国家利益 B. 欧美意识形态发生了激烈冲突

C. 欧美通过政治谈判解决外交危机 D. 欧美国家安全战略的激烈碰撞

11.1945年成立的国际货币基金组织和世界银行,运行机制是美元与黄金挂钩,维持黄金与美元基本固定的汇率;随着美、英、法等国加强在金融、贸易等领域的投资,1976年浮动汇率制取代了固定汇率制,更好地适应了世界经济环境。材料表明( )

A. 国际协调与干预机制的调整利于经济合作与发展

B. 国际经济组织的投资增加了世界金融市场的风险

C. 国际经济组织的控股促进了世界经济秩序的稳定

D. 社会市场经济机制的建立保护经济活动有序竞争

12.1974年美国与沙特签署协议,规定沙特将以美元计价出售其石油。之后,欧佩克其他成员国纷纷效仿,最终确定以美元作为石油交易货币,而在此之前,全球石油交易可以用各种国际流通货币结算,对此解读正确的是( )

A. 国际政治经济新秩序初步建立 B. 美国试图维护其世界金融优势地位

C. 布雷顿森林货币体系得到巩固 D. 美国固守金本位制使美元大幅升值

13.自1965年起,美国黄金储备的不断下降,引发起国际社会怀疑其能否有支付美元债务的能力。1971年8月15日尼克松宣布实行“新经济政策”,其主要内容为:要求国会削减联邦开支,停止外国中央银行用美元向美国兑换黄金,对进口商品增收10%的附加税,对外援助减少10%。该材料反映出( )

A. 美国违反了世界贸易组织规则 B. 美国的经济总量在不断下降

C. 布雷顿森林体系逐渐走向崩溃 D. 美元丧失世界主流货币地位

14.1851年9月,陕西道监察御史王茂荫奏请行钞,朝廷予以议驳。1853年正月,朝廷终于转变了态度,二月发行户部官票。官票章程中规定各衙门领到官票后可向银钱号兑换银钱,“或换现银,或换现钱,或换钱票,均按照票上所开平色照数付银,暨按本日市价换给钱文、钱票,毋许克扣。”清政府这一举措( )

A. 弥补了白银外流亏空 B. 旨在建立近代货币体系

C. 着眼于政府财政困难 D. 试图转嫁国家财政负担

15.自世界银行和国际货币基金组织成立至今,世界银行的行长均是美国人,而国际货币基金组织除一任总裁约翰 利普斯基是美国人外,其余都是由欧洲人担任总裁。此现象反映出( )

A. 美元在金融领域的霸主地位得以确立 B. 世界经济向体系化制度化的方向发展

C. 战后金融体系是欧美斗争和妥协的产物 D. 国际经济组织的功能合一并日趋同质化

16.1946年6月25日,世界银行正式营业。截至1949年6月底,银行资产约为20.73亿美元,贷款审批情况如下表(单位:亿美元),这反映二战后初期世界银行()

货款 国别 法国 荷兰 南斯 拉夫 智利 捷克斯洛伐克 丹麦 伊朗 卢森堡 墨西哥 波兰 巴西

申请额 5.0 5.35 5.0 0.4 3.5 0.5 2.5 0.2 2.09 6.0 1.0

批准额 2.5 1.95 0 0.16 0 0.4 0 0.12 0.341 0 0.75

A. 配合马歇尔计划的实施 B. 贷款对象集中于不发达国家

C. 决策行为受到冷战影响 D. 推动区域经济集团化的形成

17.1971年8月,美国总统尼克松向全世界宣布终止美元和黄金兑换。此后,国际货币基金组织挽救固定汇率制度的努力皆以失败告终。1976年,国际货币基金组织修改章程,鼓励从固定汇率转向浮动汇率。这一变化( )

A. 扭转了国际金融一体化趋势 B. 强化了美国的世界经济霸权

C. 体现了世界货币体系的调整 D. 降低了世界经济发展的风险

18.1931年,英国放弃金本位制,由原先的1英镑可兑换4.86美元跌至1英镑可兑换3.49美元。同时,英国开始组织成立英镑集团。到1934年,除英联邦国家外,巴西、阿根廷、丹麦、埃及、瑞典、泰国等国家也加入英镑集团,成员国货币与英镑保持固定汇率。英国的上述举措( )

A. 加强了对国际金融市场的垄断 B. 清除了国际贸易发展的障碍

C. 奠定了布雷顿森林体系的基础 D. 加剧了世界经济恢复的困难

19.下图为中国人民银行发行的第一套人民币中的伍拾圆券。据此可知,该票券

A. 展示出新中国的国家形象 B. 助力人民解放军转入战略反攻

C. 体现了政治上的工农联盟 D. 遏制了国统区的法币通货膨胀

20.三次产业革命促成了西方主要工业国家生产力水平的飞跃,在国际贸易亟待增长的过程中,布雷顿森林体系适时出现,有力地促进了产业资本向全球扩张和国际贸易的发展。随着第四次工业革命兴起,国际贸易规模和水平将再一次扩大,新的国际货币体系将加速形成。材料旨在说明( )

A. 生产力发展推动国际货币体系更新 B. 布雷顿森林体系推动国际贸易发展

C. 货币体系更新将与全球化同步到来 D. 布雷顿森林体系即将被新体系取代

二、材料解析题:本大题共3小题,共30分。

21.阅读材料,回答问题。

[银行与近代经济]

材料一 鸦片战争前后,中国商品流速激增,贸易范围扩大,货币需求旺盛,加之白银外流,铜价上涨,以致货币供给严重不足。咸丰三年(1853年),清政府颁行上谕推行官票,要求各省开铸大钱,发行宝钞,但效果不明显,不仅未能解决“钱荒”,反而搅乱了银钱市场。在币制改革的进程中,清朝社会各界均认识到中央银行建设的重要性。庚子事变使清政府遭受重大打击,被迫于次年进行变革。1904年,户部银行开始筹建,第二年正式开业。1908年,清政府将其增资改组为“大清银行”,同时颁行《大清银行则例》,由大清银行垄断货币发行,赋予其经理国库之权,法定其“政府的银行”职责。

——摘编自郑成林、钟钦武《晚清中央银行体制的形塑》

材料二 南京国民政府成立以后,在币制与钞券发行、银行与金融管制、外汇管理等诸多方面,制定颁布了100多个法律法规。1927—1936年,中国新设华资银行达128家,绝大部分属于商办银行,但政府银行——中央、中国、交通和中国农民四家银行在资产和市场业务方面都占据有明显优势。1935年,南京国民政府推行币制改革,“以中央、中国、交通三银行所发行之钞票为法币,所有完粮、纳税及一切公私款项之收付,概以法币为限”,这一举措既化解了国际市场汇率波动对中国财政金融的损害,同时推进了政府银行之间的合作并确立起在金融业的主导地位。——摘编自《两岸新编中国近代史》

(1) 根据材料一并结合所学知识,分析清政府筹建中央银行的背景。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出南京国民政府统治前期银行业发展的特点,并分析其产生的影响。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一:明初建立宝钞货币制度,禁用金银交易,白银不是合法货币。由于明初宝钞没有保证金、储蓄金等制度,而且发行无度,彳艮快就出现了贬值的信用危机,明朝宝钞货币制度没有确立,白银作为一种比较稳定的货币开始出现在市场上。大量明代官私文献显示,成化、弘治年间(1465—1505年)是历史分水岭,以成化、弘治为界,白银经历了一个自下而上的市场崛起,到得到官方认可与自上而下合流,以赋役折银的方式大规模推向全国的历程。市场与国家的关系发生了新的变化,说明市场与国家之间不仅存在博弈,而且也有调和,形成了新的动态平衡点。白银从官方非法货币向事实上的合法货币过渡,通行于全社会,伴随着一系列国家制度变迁,赋役一财政货币化改革,引领整体社会发生重大变革。

——摘编自万明《全球史视野下的明代白银货币化》

材料二:1929年美国股市大崩盘,随即爆发世界性经济大恐慌。英、美、日等先进国家放弃金本位币制,贬值货币,刺激出口,争夺国外市场。中国仍用银本位,无法如此机动改变货币价值,经济形势急速恶化。为转嫁国内危机,美国国会在1933年3月通过为金融危机纾困的法案,随后罗斯福宣布黄金国有政策,高价回收黄金白银,导致了中国白银大量外流。1935年11月3日国民政府财政部颁布《紧急安定货币金融办法》6项,即通称的法币政策,其主要内容如下:

(1) 自本年11月4日起,以中央、中国、交通三行发行之钞票为法币。

(2) 三行以外,曾经财政部核准发行之银行钞票,现在流通者,准其照常行使。

(3) 设发行准备管理委员会办理准备金之保管、发行及收换事宜。

(4) 凡持有银、银币等者应自11月4日起,交由发行准备管理委员会,或兑换为法币。

(5) 旧有契约于到期日,概以法币结算收付。

(6) 三行无限买卖外汇,以稳定法币对外汇价。

——摘编自王建朗、黄克武主编《两岸新编中国近代史(民国卷)》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明朝白银货币化的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括国民政府法币改革的背景。

23.阅读材料,回答问题。

材料一 明初,惩元代币制之弊,停止元之纸币流通,设国家铸币局,京师称为“宝源”,设于外地称“宝泉”。明代钱币有两种,一为制钱,为本朝所铸,二是旧钱,为历代所铸。洪武八年(公元1375年)因铜量不足,设宝钞提举司印造纸币,并规定纸钞可兑换金、银,租税则宝钞与钱币并收。但中后期滥发纸币,钞值暴跌,不得不废,铜钱和银两遂成流通货币。清代的币制则采用银本位制,国家财政收支完全以银两为单位计算。

——选自纪宝成编《中国古代治国要论》材料二 许多工业企业家和有组织的劳工不喜欢金本位制的僵化,在金本位制下,政府不能利用货币政策刺激经济,并且不能通过货币贬值来改善工业的竞争地位。政治上敏感的一些银行家也愿意接受经过改进的美元本位制,这将使美国的国际银行在国际金融市场上获得特权地位。大通银行董事长认为:“美元可以成为其他国家货币的稳定挂靠单位,成为被普遍接受的外汇媒体”。到1944年初,凯恩斯和怀特充分讨论出黄金—美元本位制下国际货币稳定与国内管理的货币灵活变动之间的妥协方案。

——选自(美)杰弗里 弗里登著《20世纪全球资本主义的兴衰》

(1) 根据材料一以及所学知识,概括明清时期货币政策的特点,并分析最终走向“银本位制”的原因。

(2) 根据材料二及所学知识,指出1944年的国际货币体系方案制定者们所面临的问题,以及这些问题解决的实际效果。

1.【答案】C

2.【答案】A

3.【答案】A

4.【答案】A

5.【答案】A

6.【答案】D

7.【答案】A

8.【答案】B

9.【答案】A

10.【答案】A

11.【答案】A

12.【答案】B

13.【答案】C

14.【答案】C

15.【答案】C

16.【答案】C

17.【答案】C

18.【答案】D

19.【答案】C

20.【答案】A

21.【答案】【小题1】背景:民族危机的加深;社会形势的动荡;金融系统的弊端;清末“新政”的施行;民间掀起创办近代金融的热潮。

【小题2】特点:法律规范发展;新设立银行数量多,以商办银行为主;政府银行在业务上占据优势,主导金融发展。

影响:有利于银行业向规范化、制度化方向发展;有利于金融秩序的稳定,促进民族经济发展;导致官僚资本膨胀。

22.【答案】【小题1】(1)本题是影响类材料分析题。主要时空是明朝(中国)。关于明朝白银货币化的影响,由材料一“以赋役折银的方式大规模推向全国的历程”可知,明朝白银货币化顺应了国家赋役征收方式的变革;由材料“市场与国家的关系发生了新的变化”可知,明朝白银货币化;促进了市场与国家关系的调整;由材料“白银经历了一个自下而上的市场崛起”可知,导致了货币铸造发行权限逐渐下移;据所学可知,明朝白银货币化还加速了农产品商品化发展进程;加快了明朝商品经济的发展;缓解了滥发纸币引发的经济危机;客观上助推了明朝中后期中外贸易的繁荣发展。

(2)本题是背景类材料分析题。主要时空是20世纪30年代(中国)。关于国民政府法币改革的背景,由材料二“美国国会在1933年3月通过为金融危机纾困的法案,随后罗斯福宣布黄金国有政策,高价回收黄金白银,导致了中国白银大量外流。1935年11月3日国民政府财政部颁布《紧急安定货币金融办法》6项”可知,国民政府法币改革受世界经济大危机影响;据所学可知,国民政府法币改革还和国内货币市场的混乱;日益严重的财政金融危机和巨额的财政赤字;防备日本扩大对中国侵略的战略需要有关。

故答案为:

(1)导致了货币铸造发行权限逐渐下移;顺应了国家赋役征收方式的变革;加速了农产品商品化发展进程;促进了市场与国家关系的调整;加快了明朝商品经济的发展;缓解了滥发纸币引发的经济危机;客观上助推了明朝中后期中外贸易的繁荣发展。

(2)世界经济危机的冲击;国内货币市场的混乱;日益严重的财政金融危机和巨额的财政赤字;防备日本扩大对中国侵略的战略需要。

【小题2】

【小题3】

【小题4】

【小题5】

【小题6】

23.【答案】【小题1】特点:政府主导;设立专门机构管理;与商品经济紧密联系;由多元到统一,由混乱到稳定;具有渐进性。

原因:商品经济发展对货币需求加大;币制混乱的历史教训:对外贸易使大量白银流入;明清赋役制度改革的推动;白银相对铜钱价值更高;政府稳定经济秩序的需要。

【小题2】问题:重建国际金融秩序;规避传统金本位的僵化;发挥协调生产(或经济)的功能;保持货币政策的稳定性与灵活性;协调各成员国的利益;应对大国的竞争;防范战争的经济诱因(或吸取二战的教训)。

效果:促进了成员国之间金融和贸易联系;有利于资本主义世界的和平稳定;推动了资本主义经济的高速发展;使各成员国货币政策长期稳中有变但也确立了美元的世界金融的霸权地位;20世纪70年代布雷顿森林体系最终瓦解。

第1页,共1页

一、单选题:本大题共20小题,共20分。

1.秦统一货币以来,货币运行便在上、下两个层面存在。秦朝以金为上币,铜钱为下币,上币贵重易携带,下币低廉易日用,随着后世社会经济发展、变迁,逐渐演化为政府财政税收与民间日常用度的上下之分和商业资本循环与小农经济运行需求的上下之分。据此可知,这一货币制度设计( )

A. 促进了封建等级秩序逐渐瓦解 B. 是政府重农抑商政策的体现

C. 阻碍了全国性统一市场的发展 D. 适应了商品经济发展的需要

2.由于明代铸钱规模较小,宝钞与当时东亚其他地区的通货格格不入,因此铜钱和纸币均难以作为国际结算的媒介,历史就给予了白银摆脱补充货币地位的重大机遇。这说明当时( )

A. 货币结构的转变顺应了时代发展 B. 白银开始发挥了价值尺度的作用

C. 中国商品积极融入世界市场体系 D. 政府滥发宝钞导致恶性通货膨胀

3.有学者指出,与金本位条件下维持统一规则的自发性和松散性不同,布雷顿森林协定使各成员国在法律形式上承诺遵守相关的规则,在该框架内用国际合作来取代各国政府以往只根据国内经济形势进行决策。该学者意在强调布雷顿森林体系( )

A. 用国际合作与协商取代单方面行动 B. 有利于实现各国之间汇率的统一

C. 巩固了美国在世界贸易的垄断地位 D. 极大地促进了经济全球化的发展

4.明代小说《金瓶梅》中,西门庆派仆人到京城办事,路费是二十两银子;西门庆家的伙计,每月工钱是二两银子;教弹唱的乐师,每月工钱五两银子;剃头匠给西门庆篦头、按摩、挖耳、给小公子理发,手工费五两银子。上述材料说明( )

A. 明代中后期白银已经成为广泛流通的货币 B. 作为支付手段白银体现了较好的储藏价值

C. 粮食作物产量提高铜钱大量兑换成了白银 D. 商业繁荣发展需要重金属充当流通的货币

5.洪武六年(1373年)十一月,明政府令私钱作废铜,送官偿以官钱。应天府言私铸有碍钱法,乃诏:“自今遇有私铸钱,许作废铜送官,每斤给官钱一百九十文偿之,诸税课内如有私钱亦为更铸。”这说明当时( )

A. 政府重视规范货币管理 B. 民间私铸现象非常猖獗

C. 没有建立有效的货币制度 D. 商品经济发展较为缓慢

6.明初官方货币是大明宝钞,洪武年间也铸造大量铜钱。明中叶学者丘濬在《大学衍义补》中提到,宝钞在民间日益失去信用,铜钱也存在各种问题,不如使白银成为主要货币,而钞和钱作为辅助货币使用,并且固定白银与铜钱、宝钞兑换的比例。这表明( )

A. 赋税改革推动货币变迁 B. 纸币的货币信用缺失

C. 社会动荡货币发行混乱 D. 白银货币化趋势增强

7.据《陈云年谱(下卷)》记载,1973年,陈云同志多次与对外贸易部负责人等座谈,指出,“今后,货币大概不会再同金子联系在一起了,每盎司黄金三十五美元的时代已经过去”,“黄金价格还是要涨,但银行认为利息损失大,不合算。买进黄金后,如果需要付款,还可以卖出去。这不是倒卖,而是为了支付”。这表明( )

A. 中央密切关注金融安全 B. 美元不是世界主要货币

C. 世界流行固定汇率制度 D. 世界金融体系不断完善

8.如图反映了人民币加人前后,世界主要储备货币的占比变化情况。这一变化( )

A. 促使美元丧失世界的主导地位 B. 有助于提升中国的国际影响力

C. 表明布雷顿森林体系走向瓦解 D. 造成国际金融秩序领域的混乱

9.1948年12月1日,中国人民银行开始发行第一套人民币,共有1元、5元、10元、20元、50元、100元、200元、500元、1000元、5000元、10000元、50000元12种面额。1955年中国人民银行开始发行第二套人民币,其中纸币共有1分、2分、5分、1角、2角、5角、1元、2元、3元、5元10元11种面额,硬币则有壹分、贰分、伍分3种面额。这一变化反映了我国( )

A. 经济发展取得明显成绩 B. 社会主义建设成就突出

C. 人民生活水平显著提升 D. 货币体系得以最终形成

10.1971年春,国际金融市场出现抛售美元、抢购黄金的高潮。美国政府提出停止美元兑换黄金,并对进口商品课以10%附加税的紧急计划。法国政府带动欧共体六国联合起来,与美国等10国在华盛顿举行会议,美国同意美元同黄金的比价贬值7.8%,并取消征课附加税。这反映( )

A. 欧共体以战略自主维护国家利益 B. 欧美意识形态发生了激烈冲突

C. 欧美通过政治谈判解决外交危机 D. 欧美国家安全战略的激烈碰撞

11.1945年成立的国际货币基金组织和世界银行,运行机制是美元与黄金挂钩,维持黄金与美元基本固定的汇率;随着美、英、法等国加强在金融、贸易等领域的投资,1976年浮动汇率制取代了固定汇率制,更好地适应了世界经济环境。材料表明( )

A. 国际协调与干预机制的调整利于经济合作与发展

B. 国际经济组织的投资增加了世界金融市场的风险

C. 国际经济组织的控股促进了世界经济秩序的稳定

D. 社会市场经济机制的建立保护经济活动有序竞争

12.1974年美国与沙特签署协议,规定沙特将以美元计价出售其石油。之后,欧佩克其他成员国纷纷效仿,最终确定以美元作为石油交易货币,而在此之前,全球石油交易可以用各种国际流通货币结算,对此解读正确的是( )

A. 国际政治经济新秩序初步建立 B. 美国试图维护其世界金融优势地位

C. 布雷顿森林货币体系得到巩固 D. 美国固守金本位制使美元大幅升值

13.自1965年起,美国黄金储备的不断下降,引发起国际社会怀疑其能否有支付美元债务的能力。1971年8月15日尼克松宣布实行“新经济政策”,其主要内容为:要求国会削减联邦开支,停止外国中央银行用美元向美国兑换黄金,对进口商品增收10%的附加税,对外援助减少10%。该材料反映出( )

A. 美国违反了世界贸易组织规则 B. 美国的经济总量在不断下降

C. 布雷顿森林体系逐渐走向崩溃 D. 美元丧失世界主流货币地位

14.1851年9月,陕西道监察御史王茂荫奏请行钞,朝廷予以议驳。1853年正月,朝廷终于转变了态度,二月发行户部官票。官票章程中规定各衙门领到官票后可向银钱号兑换银钱,“或换现银,或换现钱,或换钱票,均按照票上所开平色照数付银,暨按本日市价换给钱文、钱票,毋许克扣。”清政府这一举措( )

A. 弥补了白银外流亏空 B. 旨在建立近代货币体系

C. 着眼于政府财政困难 D. 试图转嫁国家财政负担

15.自世界银行和国际货币基金组织成立至今,世界银行的行长均是美国人,而国际货币基金组织除一任总裁约翰 利普斯基是美国人外,其余都是由欧洲人担任总裁。此现象反映出( )

A. 美元在金融领域的霸主地位得以确立 B. 世界经济向体系化制度化的方向发展

C. 战后金融体系是欧美斗争和妥协的产物 D. 国际经济组织的功能合一并日趋同质化

16.1946年6月25日,世界银行正式营业。截至1949年6月底,银行资产约为20.73亿美元,贷款审批情况如下表(单位:亿美元),这反映二战后初期世界银行()

货款 国别 法国 荷兰 南斯 拉夫 智利 捷克斯洛伐克 丹麦 伊朗 卢森堡 墨西哥 波兰 巴西

申请额 5.0 5.35 5.0 0.4 3.5 0.5 2.5 0.2 2.09 6.0 1.0

批准额 2.5 1.95 0 0.16 0 0.4 0 0.12 0.341 0 0.75

A. 配合马歇尔计划的实施 B. 贷款对象集中于不发达国家

C. 决策行为受到冷战影响 D. 推动区域经济集团化的形成

17.1971年8月,美国总统尼克松向全世界宣布终止美元和黄金兑换。此后,国际货币基金组织挽救固定汇率制度的努力皆以失败告终。1976年,国际货币基金组织修改章程,鼓励从固定汇率转向浮动汇率。这一变化( )

A. 扭转了国际金融一体化趋势 B. 强化了美国的世界经济霸权

C. 体现了世界货币体系的调整 D. 降低了世界经济发展的风险

18.1931年,英国放弃金本位制,由原先的1英镑可兑换4.86美元跌至1英镑可兑换3.49美元。同时,英国开始组织成立英镑集团。到1934年,除英联邦国家外,巴西、阿根廷、丹麦、埃及、瑞典、泰国等国家也加入英镑集团,成员国货币与英镑保持固定汇率。英国的上述举措( )

A. 加强了对国际金融市场的垄断 B. 清除了国际贸易发展的障碍

C. 奠定了布雷顿森林体系的基础 D. 加剧了世界经济恢复的困难

19.下图为中国人民银行发行的第一套人民币中的伍拾圆券。据此可知,该票券

A. 展示出新中国的国家形象 B. 助力人民解放军转入战略反攻

C. 体现了政治上的工农联盟 D. 遏制了国统区的法币通货膨胀

20.三次产业革命促成了西方主要工业国家生产力水平的飞跃,在国际贸易亟待增长的过程中,布雷顿森林体系适时出现,有力地促进了产业资本向全球扩张和国际贸易的发展。随着第四次工业革命兴起,国际贸易规模和水平将再一次扩大,新的国际货币体系将加速形成。材料旨在说明( )

A. 生产力发展推动国际货币体系更新 B. 布雷顿森林体系推动国际贸易发展

C. 货币体系更新将与全球化同步到来 D. 布雷顿森林体系即将被新体系取代

二、材料解析题:本大题共3小题,共30分。

21.阅读材料,回答问题。

[银行与近代经济]

材料一 鸦片战争前后,中国商品流速激增,贸易范围扩大,货币需求旺盛,加之白银外流,铜价上涨,以致货币供给严重不足。咸丰三年(1853年),清政府颁行上谕推行官票,要求各省开铸大钱,发行宝钞,但效果不明显,不仅未能解决“钱荒”,反而搅乱了银钱市场。在币制改革的进程中,清朝社会各界均认识到中央银行建设的重要性。庚子事变使清政府遭受重大打击,被迫于次年进行变革。1904年,户部银行开始筹建,第二年正式开业。1908年,清政府将其增资改组为“大清银行”,同时颁行《大清银行则例》,由大清银行垄断货币发行,赋予其经理国库之权,法定其“政府的银行”职责。

——摘编自郑成林、钟钦武《晚清中央银行体制的形塑》

材料二 南京国民政府成立以后,在币制与钞券发行、银行与金融管制、外汇管理等诸多方面,制定颁布了100多个法律法规。1927—1936年,中国新设华资银行达128家,绝大部分属于商办银行,但政府银行——中央、中国、交通和中国农民四家银行在资产和市场业务方面都占据有明显优势。1935年,南京国民政府推行币制改革,“以中央、中国、交通三银行所发行之钞票为法币,所有完粮、纳税及一切公私款项之收付,概以法币为限”,这一举措既化解了国际市场汇率波动对中国财政金融的损害,同时推进了政府银行之间的合作并确立起在金融业的主导地位。——摘编自《两岸新编中国近代史》

(1) 根据材料一并结合所学知识,分析清政府筹建中央银行的背景。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出南京国民政府统治前期银行业发展的特点,并分析其产生的影响。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一:明初建立宝钞货币制度,禁用金银交易,白银不是合法货币。由于明初宝钞没有保证金、储蓄金等制度,而且发行无度,彳艮快就出现了贬值的信用危机,明朝宝钞货币制度没有确立,白银作为一种比较稳定的货币开始出现在市场上。大量明代官私文献显示,成化、弘治年间(1465—1505年)是历史分水岭,以成化、弘治为界,白银经历了一个自下而上的市场崛起,到得到官方认可与自上而下合流,以赋役折银的方式大规模推向全国的历程。市场与国家的关系发生了新的变化,说明市场与国家之间不仅存在博弈,而且也有调和,形成了新的动态平衡点。白银从官方非法货币向事实上的合法货币过渡,通行于全社会,伴随着一系列国家制度变迁,赋役一财政货币化改革,引领整体社会发生重大变革。

——摘编自万明《全球史视野下的明代白银货币化》

材料二:1929年美国股市大崩盘,随即爆发世界性经济大恐慌。英、美、日等先进国家放弃金本位币制,贬值货币,刺激出口,争夺国外市场。中国仍用银本位,无法如此机动改变货币价值,经济形势急速恶化。为转嫁国内危机,美国国会在1933年3月通过为金融危机纾困的法案,随后罗斯福宣布黄金国有政策,高价回收黄金白银,导致了中国白银大量外流。1935年11月3日国民政府财政部颁布《紧急安定货币金融办法》6项,即通称的法币政策,其主要内容如下:

(1) 自本年11月4日起,以中央、中国、交通三行发行之钞票为法币。

(2) 三行以外,曾经财政部核准发行之银行钞票,现在流通者,准其照常行使。

(3) 设发行准备管理委员会办理准备金之保管、发行及收换事宜。

(4) 凡持有银、银币等者应自11月4日起,交由发行准备管理委员会,或兑换为法币。

(5) 旧有契约于到期日,概以法币结算收付。

(6) 三行无限买卖外汇,以稳定法币对外汇价。

——摘编自王建朗、黄克武主编《两岸新编中国近代史(民国卷)》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明朝白银货币化的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括国民政府法币改革的背景。

23.阅读材料,回答问题。

材料一 明初,惩元代币制之弊,停止元之纸币流通,设国家铸币局,京师称为“宝源”,设于外地称“宝泉”。明代钱币有两种,一为制钱,为本朝所铸,二是旧钱,为历代所铸。洪武八年(公元1375年)因铜量不足,设宝钞提举司印造纸币,并规定纸钞可兑换金、银,租税则宝钞与钱币并收。但中后期滥发纸币,钞值暴跌,不得不废,铜钱和银两遂成流通货币。清代的币制则采用银本位制,国家财政收支完全以银两为单位计算。

——选自纪宝成编《中国古代治国要论》材料二 许多工业企业家和有组织的劳工不喜欢金本位制的僵化,在金本位制下,政府不能利用货币政策刺激经济,并且不能通过货币贬值来改善工业的竞争地位。政治上敏感的一些银行家也愿意接受经过改进的美元本位制,这将使美国的国际银行在国际金融市场上获得特权地位。大通银行董事长认为:“美元可以成为其他国家货币的稳定挂靠单位,成为被普遍接受的外汇媒体”。到1944年初,凯恩斯和怀特充分讨论出黄金—美元本位制下国际货币稳定与国内管理的货币灵活变动之间的妥协方案。

——选自(美)杰弗里 弗里登著《20世纪全球资本主义的兴衰》

(1) 根据材料一以及所学知识,概括明清时期货币政策的特点,并分析最终走向“银本位制”的原因。

(2) 根据材料二及所学知识,指出1944年的国际货币体系方案制定者们所面临的问题,以及这些问题解决的实际效果。

1.【答案】C

2.【答案】A

3.【答案】A

4.【答案】A

5.【答案】A

6.【答案】D

7.【答案】A

8.【答案】B

9.【答案】A

10.【答案】A

11.【答案】A

12.【答案】B

13.【答案】C

14.【答案】C

15.【答案】C

16.【答案】C

17.【答案】C

18.【答案】D

19.【答案】C

20.【答案】A

21.【答案】【小题1】背景:民族危机的加深;社会形势的动荡;金融系统的弊端;清末“新政”的施行;民间掀起创办近代金融的热潮。

【小题2】特点:法律规范发展;新设立银行数量多,以商办银行为主;政府银行在业务上占据优势,主导金融发展。

影响:有利于银行业向规范化、制度化方向发展;有利于金融秩序的稳定,促进民族经济发展;导致官僚资本膨胀。

22.【答案】【小题1】(1)本题是影响类材料分析题。主要时空是明朝(中国)。关于明朝白银货币化的影响,由材料一“以赋役折银的方式大规模推向全国的历程”可知,明朝白银货币化顺应了国家赋役征收方式的变革;由材料“市场与国家的关系发生了新的变化”可知,明朝白银货币化;促进了市场与国家关系的调整;由材料“白银经历了一个自下而上的市场崛起”可知,导致了货币铸造发行权限逐渐下移;据所学可知,明朝白银货币化还加速了农产品商品化发展进程;加快了明朝商品经济的发展;缓解了滥发纸币引发的经济危机;客观上助推了明朝中后期中外贸易的繁荣发展。

(2)本题是背景类材料分析题。主要时空是20世纪30年代(中国)。关于国民政府法币改革的背景,由材料二“美国国会在1933年3月通过为金融危机纾困的法案,随后罗斯福宣布黄金国有政策,高价回收黄金白银,导致了中国白银大量外流。1935年11月3日国民政府财政部颁布《紧急安定货币金融办法》6项”可知,国民政府法币改革受世界经济大危机影响;据所学可知,国民政府法币改革还和国内货币市场的混乱;日益严重的财政金融危机和巨额的财政赤字;防备日本扩大对中国侵略的战略需要有关。

故答案为:

(1)导致了货币铸造发行权限逐渐下移;顺应了国家赋役征收方式的变革;加速了农产品商品化发展进程;促进了市场与国家关系的调整;加快了明朝商品经济的发展;缓解了滥发纸币引发的经济危机;客观上助推了明朝中后期中外贸易的繁荣发展。

(2)世界经济危机的冲击;国内货币市场的混乱;日益严重的财政金融危机和巨额的财政赤字;防备日本扩大对中国侵略的战略需要。

【小题2】

【小题3】

【小题4】

【小题5】

【小题6】

23.【答案】【小题1】特点:政府主导;设立专门机构管理;与商品经济紧密联系;由多元到统一,由混乱到稳定;具有渐进性。

原因:商品经济发展对货币需求加大;币制混乱的历史教训:对外贸易使大量白银流入;明清赋役制度改革的推动;白银相对铜钱价值更高;政府稳定经济秩序的需要。

【小题2】问题:重建国际金融秩序;规避传统金本位的僵化;发挥协调生产(或经济)的功能;保持货币政策的稳定性与灵活性;协调各成员国的利益;应对大国的竞争;防范战争的经济诱因(或吸取二战的教训)。

效果:促进了成员国之间金融和贸易联系;有利于资本主义世界的和平稳定;推动了资本主义经济的高速发展;使各成员国货币政策长期稳中有变但也确立了美元的世界金融的霸权地位;20世纪70年代布雷顿森林体系最终瓦解。

第1页,共1页

同课章节目录