6.4.3 解三角形在测量距离的应用 教学设计

文档属性

| 名称 | 6.4.3 解三角形在测量距离的应用 教学设计 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教A版(2019) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-03-26 16:25:39 | ||

图片预览

文档简介

解三角形在测量距离的应用

教材内容分析

解三角形在测量距离的应用是在学习了正弦、余弦定理内容后的一节实际应用课。既是对正余弦定理的理解,又是在实际生活中的具体应用。因此本节课的学习重在理论联系实际,旨在培养学生的应用意识,分析问题、解决实际问题能力。教学中结合具体的问题背景,教学生如何将具体问题数学化,用所学数学知识设计出方案步骤解决问题获得数学解,逐步培养学生的数学建模能力与思想。重在让学生发散思维,提出自己的观点看法,寻求解决问题方案的能力。多种测量方案的对比,可以培养他们用辩证观点评价方案的优劣,从而找到更符合实际问题的解,发现数学方法理论性与实践性的区别,但有时精度要求不同,却可采用不同的方案等,这可以很好的培养学生应用数学的意识。

二、教学目标

(1)掌握仰角、俯角、视角等测量中的术语的含义;

(2)能够运用正弦定理、余弦定理等知识和方法解决一些有关测量距离的实际问题,

了解测量的方法和意义;

学会在实际问题中,抽象或构造出三角形,标出已知量、未知量,确定有序采用

正弦、余弦定理求解。

三、学科素养

逻辑推理:将解三角形作为几何度量问题来处理;

数学建模:将实际问题运用数学知识转化为数学中的解三角形模型并求解,逐步培

养学生的数学建模能力;

数学运算:应用正弦、余弦定理测量距离问题

数学抽象:将实际问题抽象为数学问题。

四、教学重难点

重点:分析测量问题的实际背景,抽象出一个或几个三角形,然后逐个解决三角形,得到实际问题的解。教学会学生发散性思维,提升学生的思维品质。

难点:根据题意建立数学模型,画出示意图。方案提出后,对每种方案优缺点的评价,并根据实际需要辩证性的看待每种测量方案的实际可行性评价。

五、学情分析

本节的授课对象是高一年级的学生。

学生已经学习了正弦、余弦定理,能够解决一些与解三角形有关的问题,具有一定的基础;

班级学生有较好的数学基础,具备思维活跃、发散思维能力强的特点,若教师选择合适的研究课题,加以适当的引导,给他们展现想法的机会,他们定能有新奇的想法。本节课恰好具有多角度思考的特点,因此便于他们开展研究性性学习,在课堂上产生思维的碰撞;

存在问题:学生在运用正弦、余弦定理解三角形时不能很好的将实际问题转化成数学问题,构造数学模型的能力有待进一步提高。

六、重难点突破

让学生回忆正弦、余弦定理的内容以及它们解决哪些类型的解三角形问题,为学生解决实际问题提供理论依据,生活中的问题背景多,问题难度大,但复杂问题的本源却是学过的定理,因此,系统的掌握前几节内容是学好这节课的基础。解有关三角形的应用题有固定的解题思路,引导学生寻找解决实际问题的本质和规律,从一般到特殊的具体应用,学会质疑,用辩证的观点看待每种测量方案的优缺点,需要根据实际问题需要选取最优的测量方案,这方面需要在今后的实际应用汇总多琢磨体会。

七、教具:直角板、投影仪

八、教学过程

情境引入

我国古代有嫦娥奔月的神话故事,明镜高悬,我们仰望星空总有无限遐想,不禁会问,遥不可及的月亮离地球有多远?

年,两个法国天文学家测出了地月间的距离大约为千米,他们是怎样测出二者间距离的呢?

解决这个问题正是我们今天要学习的解三角形在测量距离中的应用。

设计意图:通过情境引入,让学生知道并体会解三角形在生活中有着广泛的应用,而且由来已经,从而激发学生对解三角形在测量中的应用产生浓厚的兴趣。

(二)复习正余弦定理,为测量提供理论支持

解三角形这一章中,我们学习了哪些与长度有关的定理?

正弦定理:

余弦定理:

这些定理可以解决解三角形中的哪几类问题?

正弦定理:1、已知两角和任意边,求其他两边和一角;

2、已知两边和其中一边对角,求另一边的对角(注意解得情况)

余弦定理:1、已知三边求三个角; 2、已知两边和夹角求第三边和另外两个角。

设计意图:通过复习解三角形中的两个定理,明确各个定理在解三角形中需要的条件和解决的问题类型,为学生分析问题并正确选取定理设计方案提供理论指导。

(三)仰角、俯角、视角概念阐释

在解决实际问题时,我们常用到以下几种角,它们分别是仰角、俯角、视角,定义如下:

(1)当视线在水平线上方时,视线与水平线所成角叫仰角。

(2)当视线在水平线下方时,视线与水平线所成角叫俯角。

(3)由一点出发的两条视线所夹的角叫视角。(一般这两条视线过被观察物的两端点)

测量仪器常用的有经纬仪和钢卷尺,一个可以测角度,另一个测长度。

设计意图:为学生在叙述设计方案时,提供精准的数学语言表述做准备,培养学生严谨的数学表达和交流做铺垫。

设置情境,激发参与积极性

前不久,央视报道了去年六月中印边境发生冲突,我军与之殊死搏斗的场景,下面请看视屏。

戍边卫士英勇面对外军,将印军击退,捍卫了保家卫国的使命,同学们都知道要想保卫祖国不仅要有勇,更要有谋,如果你是部队参谋长,如何利用身边现有的经纬仪和钢卷尺,设计一种可行的方案测得点到印军哨所点的距离,以便精准的发起自卫反击战。

设计意图:中印冲突实事的引入,不仅拉开了解三角形的序幕,更增加了学生的爱国热情,为积极解决这一测量问题产生了浓厚的兴趣,为他们积极参与设计方案引发了更多的共鸣。

(五)具体问题本质化,建构数学模型

教师引导学生,要测量出我军哨所到印军哨所的距离其本质就是测量河对岸两点之间距离,且明显空间不可到达。

为了引发学生思考的方向,教师先引进初中测量中的直角三角形模型测量距离,进而让学生思考这种测量方式的缺点,从而测量方案是理论可行但实际不可操作,也让学生意识到有些书本知识只有理论价值,却没有实际意义,从而也为学生提出测量方案提供方向,可以放在三角形中解决问题。

学生上课说到的几种测量方案如下:

黑板截图如下:

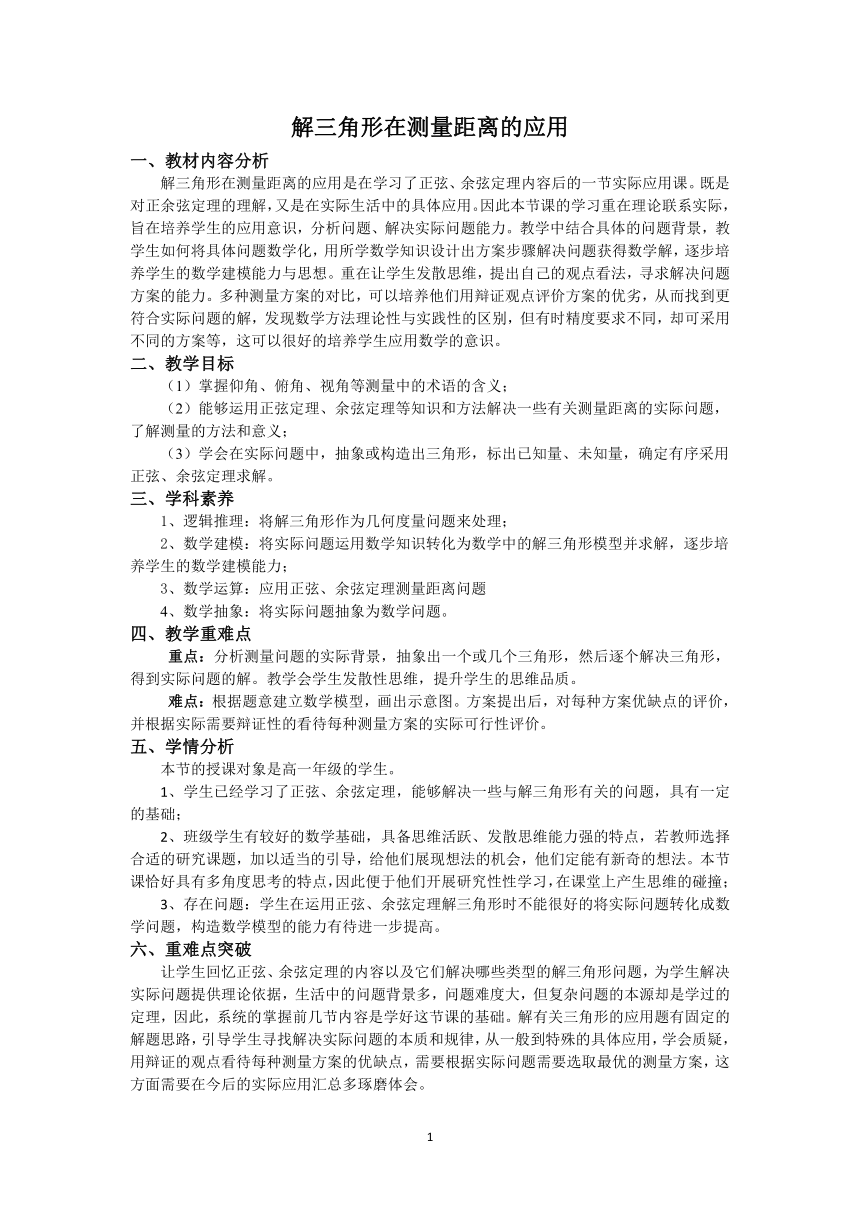

方案一、

在我方选取一点;

用测角仪测出角及角大小;

钢卷尺测距离;

计算角,根据正弦定理,计算可得长。

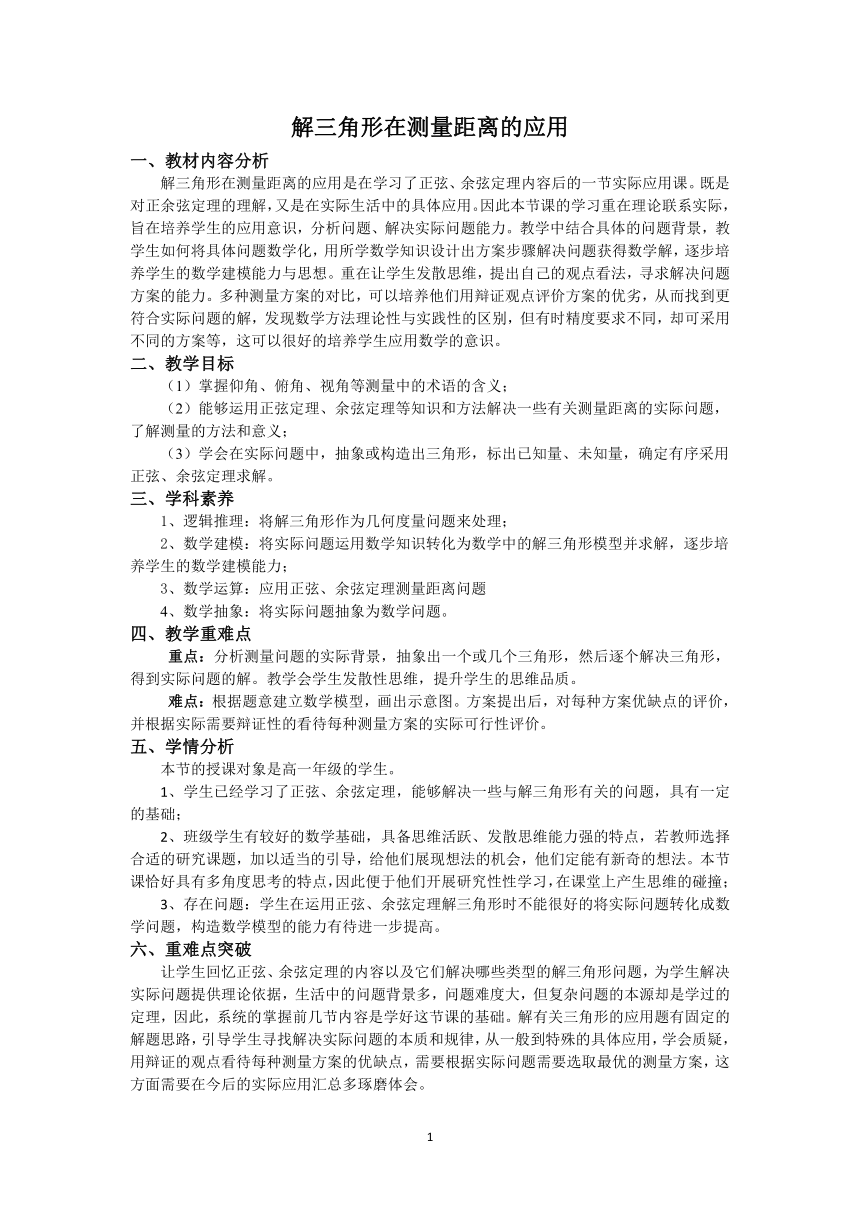

方案二、

A点处竖直立一个杆子,高为,设杆子顶部为。

在中,在杆子顶部用测角仪测出点的俯角,并计算可得角的大小和角大小;

在中,应用正弦定理,可得,计算可得长。

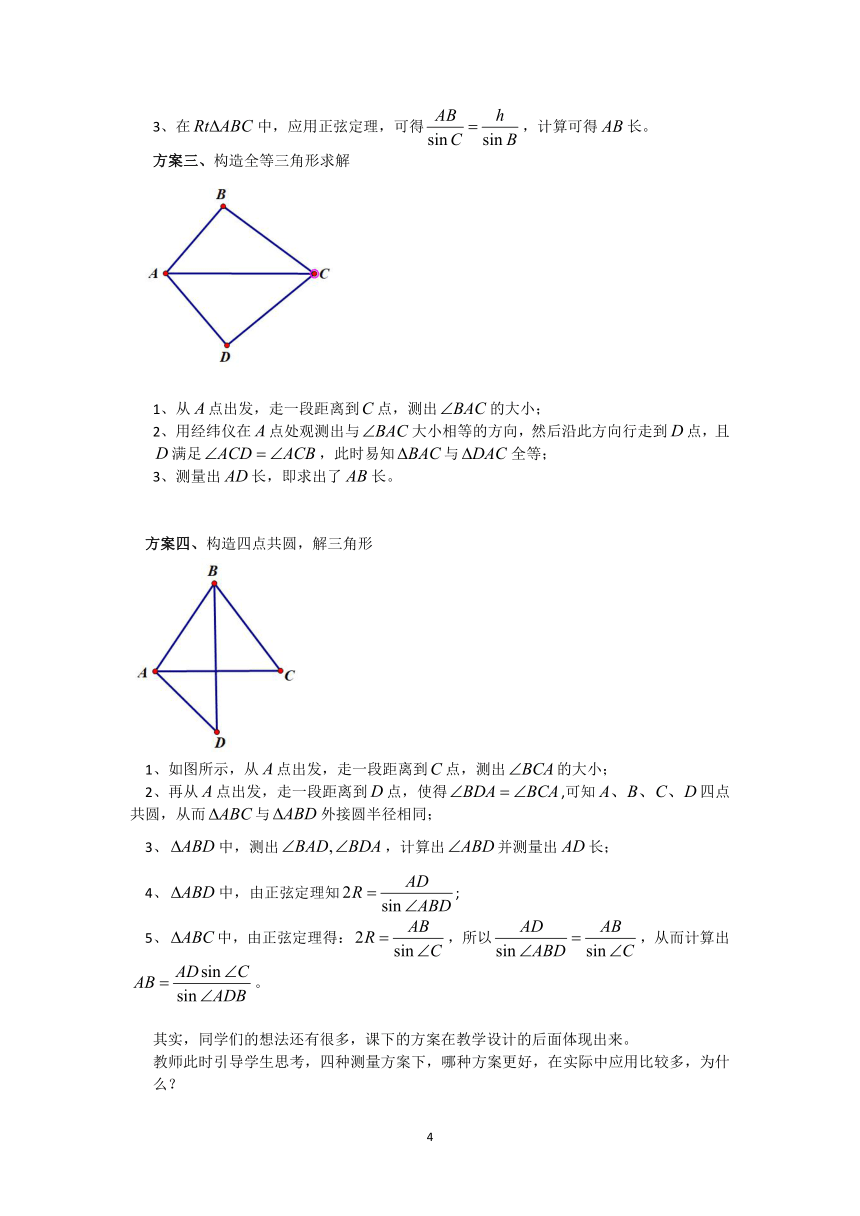

方案三、构造全等三角形求解

从点出发,走一段距离到点,测出的大小;

用经纬仪在点处观测出与大小相等的方向,然后沿此方向行走到点,且满足,此时易知与全等;

测量出长,即求出了长。

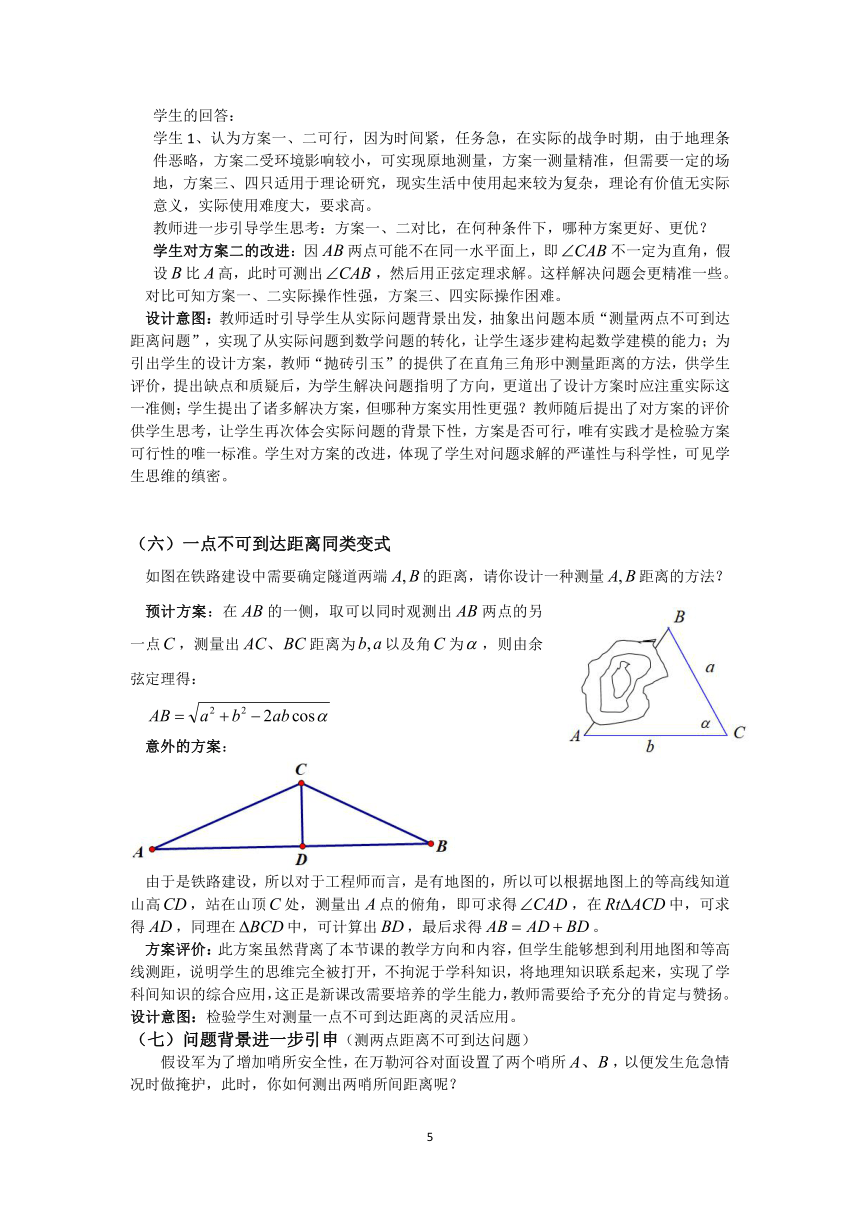

方案四、构造四点共圆,解三角形

如图所示,从点出发,走一段距离到点,测出的大小;

再从点出发,走一段距离到点,使得,可知四点共圆,从而与外接圆半径相同;

中,测出,计算出并测量出长;

中,由正弦定理知;

中,由正弦定理得:,所以,从而计算出。

其实,同学们的想法还有很多,课下的方案在教学设计的后面体现出来。

教师此时引导学生思考,四种测量方案下,哪种方案更好,在实际中应用比较多,为什么?

学生的回答:

学生1、认为方案一、二可行,因为时间紧,任务急,在实际的战争时期,由于地理条件恶略,方案二受环境影响较小,可实现原地测量,方案一测量精准,但需要一定的场地,方案三、四只适用于理论研究,现实生活中使用起来较为复杂,理论有价值无实际意义,实际使用难度大,要求高。

教师进一步引导学生思考:方案一、二对比,在何种条件下,哪种方案更好、更优?

学生对方案二的改进:因两点可能不在同一水平面上,即不一定为直角,假设比高,此时可测出,然后用正弦定理求解。这样解决问题会更精准一些。

对比可知方案一、二实际操作性强,方案三、四实际操作困难。

设计意图:教师适时引导学生从实际问题背景出发,抽象出问题本质“测量两点不可到达距离问题”,实现了从实际问题到数学问题的转化,让学生逐步建构起数学建模的能力;为引出学生的设计方案,教师“抛砖引玉”的提供了在直角三角形中测量距离的方法,供学生评价,提出缺点和质疑后,为学生解决问题指明了方向,更道出了设计方案时应注重实际这一准侧;学生提出了诸多解决方案,但哪种方案实用性更强?教师随后提出了对方案的评价供学生思考,让学生再次体会实际问题的背景下性,方案是否可行,唯有实践才是检验方案可行性的唯一标准。学生对方案的改进,体现了学生对问题求解的严谨性与科学性,可见学生思维的缜密。

(六)一点不可到达距离同类变式

如图在铁路建设中需要确定隧道两端的距离,请你设计一种测量距离的方法?

预计方案:在的一侧,取可以同时观测出两点的另一点,测量出距离为以及角为,则由余弦定理得:

意外的方案:

由于是铁路建设,所以对于工程师而言,是有地图的,所以可以根据地图上的等高线知道山高,站在山顶处,测量出点的俯角,即可求得,在中,可求得,同理在中,可计算出,最后求得。

方案评价:此方案虽然背离了本节课的教学方向和内容,但学生能够想到利用地图和等高线测距,说明学生的思维完全被打开,不拘泥于学科知识,将地理知识联系起来,实现了学科间知识的综合应用,这正是新课改需要培养的学生能力,教师需要给予充分的肯定与赞扬。

设计意图:检验学生对测量一点不可到达距离的灵活应用。

(七)问题背景进一步引申(测两点距离不可到达问题)

假设军为了增加哨所安全性,在万勒河谷对面设置了两个哨所,以便发生危急情况时做掩护,此时,你如何测出两哨所间距离呢?

设计意图:此问题既是对一点不可到达距离的进一步引申,也更符合实际情况,使得课堂的延展性增强,引发了学生将问题的思考引向深入。

思考:选一点,构造三角形,能否测量,为什么?

学生:空间中可行。

教师:先考虑平面上呢?

学生:条件不够,少角少边,只能计算的大小。

教师:选择一个观测点无法测量出大小,如果换成两个点,可以吗?

进而教师抛出一种可行方案,由一点变为两点测量。

具体计算过程如下:

分析:这是例的变式题,研究的是两个不可到达的点之间的距离测量问题。首先需要构造三角形,所以需要确定两点。根据正弦定理中已知三角形的任意两个内角与一边既可求出另两边的方法,分别求出和,再利用余弦定理可以计算出的距离。 ( )

( )

解:测量者可以在河岸边选定两点,测得,并且在两点分别测得,在和中,应用正弦定理得

计算出和后,再在中,应用余弦定理计算出两点间的距离

分组讨论:还没有其它的方法呢?师生一起对不同方法进行对比、分析。

学生的方案:

黑板截图如下:

如图所示:

简述测量方法:

在离点正上方观测点处用经纬测角仪分别测出两点处的俯角,进

而计算出;

(2)用钢卷尺量出长,用经纬测角仪在点处测量出;

(3)在中使用直角三角形中正切定义求出边长,同理在中求出边长;

(4)最后在中用余弦公式求出线段长。

教师进一步提示:刚才选择两点可测距离,那选定三个点可以吗?请同学们课

下思考?

评注:可见,在研究三角形时,灵活根据两个定理可以寻找到多种解决问题的方案,但有些过程较繁复,如何找到最优的方法,最主要的还是分析两个定理的特点,结合题目条件来选择最佳的计算方式。

设计意图:在研究解三角形时,灵活应用两个定理可以寻找到多种解决问题的方案,但是有些方案测量数据较多,过程繁琐,如何寻找最优的测量方案,主要还是结合实际问题的特点和两个定理的适用的条件选择最佳的方案。

(八)从决策走向战场

战场瞬息万变,激烈的交锋冲突中,需迅速锁定目标,其实,战士们采用的是另一种方式测距——“三角视差法”。

请看亮剑中在战场上三角视差法的应用。其实,三角视差法还可以用在测量恒星间距离,课后有兴趣的同学可以了解一下。

设计意图:拓展学生的视野,体会解三角形在实际应用的广泛性和灵活性。

(九)归纳整理、提高认识

1、解决应用题的思想方法:

把实际问题转化为数学问题,即数学建模思想。

2、解斜三角形应用题的一般步骤:

(1)分析:理解题意,分清已知与未知,画出示意图

(2)建模:根据已知条件与求解目标,把已知量与求解量尽量集中在有关的三角形中,建立一个解斜三角形的数学模型

(3)求解:利用正弦定理或余弦定理有序地解出三角形,求得数学模型的解

(4)检验:检验上述所求的解是否符合实际意义,从而得出实际问题的解活动。

设计意图:培养学生主动学习和学后反思的习惯,总结概括的能力。

(十)作业布置、提高巩固

1、课后方案设计题:(页复习参考题组)

设计一种借助于两个观察点(已知两观察点的距离是)测量航船的航向与速度的方法;

2、课后思考:日常生活中还有哪些与解三角形有关的实际问题,通过事例加以说明,并写出你的研究性报告。

设计意图:开放性设计题目的作业,有助于发散学生的思维,培养学生的创新能力。

(十一)回归课前的引入,恒星距离测量方法——三角视差法

通过播放视频,让学生拓展视野,了解三角测距应用的广泛性,同时增强学生主动探索三角视差法的应用和恒星距离测量的方法学习,培养他们主动获取知识的意识,变被动学习为主动学习。

设计意图:首尾呼应,使整节课有始有终浑然一体。

九、板书设计

板书:

解三角形在测量中的应用 测量一点距离不可达 (二)测量两点距离不可达 (一)测量一点不可到达方案1: 方案1: 方案3:方案2: 方案2: 方案4

十、教学反思

1、通过本次研究性的学习,学生基本掌握利用正余弦定理解任意三角形的方法,懂得解任意三角形的知识在实际中有着广泛的应用;增强分析问题和解决实际问题的能力;培养学生动向观察、抽象概括、分析归纳的逻辑思维能力。它不仅对前面的学习正余弦定理及解三角形知识的巩固与发展,还进一步展示了它们在实际生活中的应用。从而将理论与实际联系起来,充分体现了教学大纲的要求,具有重要的意义。

2、在探索概念阶段, 学生和老师共同参与完成例1,学生能将实际问题转化为数学模型,解答数学模型,再回到实际问题解决,目标基本达成,学生的方案角度,不过教师应该从问题背景的要求不同比较各种方案的优缺点,让学生明白解决实际问题时一定要注意问题背景,对比优劣,选取合理的方案。

3、此次研究性课题的教学遵循“以教师为主导,以学生为主体”的教学原则,注意了“一条主线”,即以“发展学生思维”为主线;贯彻两个原则,即充分研究学生的学习心理、认知结构,贯彻教师的引导,体现了三个结合,即“学思结合、学用结合、学习动机与毅力结合”。旨在能培养学生思维品质、数学思维的建立。

4、进行此次研究性学习,让学生充分感受到数学在生活实际中应用的广泛性,其次是要考虑数学在解决实际问题时不仅需要考虑方案的理论性,更需要考虑实际的操作性,防止学生只会“纸上谈兵”,而缺乏“务实性”的弊端,只有理论联系实际,理论才有意义的认知。

十一、补充:学生课下探究方案举例如下

(一)测量一点距离不可达:

构造相似三角形求解

如图所示:

简述测量方法:

从点出发,走一段距离到点,不改变方向,直线行走一段距离到达点;

站在处用测角仪测出角度大小等于,并沿此直线方向行走,到达与在一条直线上的点,并测出线段的长度;

由此易知相似于,根据相似比,计算可得。

(二)测量两点距离不可达:

方案一:

如图所示:

简述测量方法:

1、用经纬测角仪测出;

2、用钢卷尺量出长;

3、在中使用正弦定理求出边长,同理在中求出边长;

4、最后在中用余弦公式求出线段长。

方案二、

如图所示:

简述测量方法:

1、用经纬测角仪测出,且使;

2、用钢卷尺量出长;

3、在中使用正弦定理求出边长,同理在中求出边长;

4、最后在中用余弦公式求出线段长。

教材内容分析

解三角形在测量距离的应用是在学习了正弦、余弦定理内容后的一节实际应用课。既是对正余弦定理的理解,又是在实际生活中的具体应用。因此本节课的学习重在理论联系实际,旨在培养学生的应用意识,分析问题、解决实际问题能力。教学中结合具体的问题背景,教学生如何将具体问题数学化,用所学数学知识设计出方案步骤解决问题获得数学解,逐步培养学生的数学建模能力与思想。重在让学生发散思维,提出自己的观点看法,寻求解决问题方案的能力。多种测量方案的对比,可以培养他们用辩证观点评价方案的优劣,从而找到更符合实际问题的解,发现数学方法理论性与实践性的区别,但有时精度要求不同,却可采用不同的方案等,这可以很好的培养学生应用数学的意识。

二、教学目标

(1)掌握仰角、俯角、视角等测量中的术语的含义;

(2)能够运用正弦定理、余弦定理等知识和方法解决一些有关测量距离的实际问题,

了解测量的方法和意义;

学会在实际问题中,抽象或构造出三角形,标出已知量、未知量,确定有序采用

正弦、余弦定理求解。

三、学科素养

逻辑推理:将解三角形作为几何度量问题来处理;

数学建模:将实际问题运用数学知识转化为数学中的解三角形模型并求解,逐步培

养学生的数学建模能力;

数学运算:应用正弦、余弦定理测量距离问题

数学抽象:将实际问题抽象为数学问题。

四、教学重难点

重点:分析测量问题的实际背景,抽象出一个或几个三角形,然后逐个解决三角形,得到实际问题的解。教学会学生发散性思维,提升学生的思维品质。

难点:根据题意建立数学模型,画出示意图。方案提出后,对每种方案优缺点的评价,并根据实际需要辩证性的看待每种测量方案的实际可行性评价。

五、学情分析

本节的授课对象是高一年级的学生。

学生已经学习了正弦、余弦定理,能够解决一些与解三角形有关的问题,具有一定的基础;

班级学生有较好的数学基础,具备思维活跃、发散思维能力强的特点,若教师选择合适的研究课题,加以适当的引导,给他们展现想法的机会,他们定能有新奇的想法。本节课恰好具有多角度思考的特点,因此便于他们开展研究性性学习,在课堂上产生思维的碰撞;

存在问题:学生在运用正弦、余弦定理解三角形时不能很好的将实际问题转化成数学问题,构造数学模型的能力有待进一步提高。

六、重难点突破

让学生回忆正弦、余弦定理的内容以及它们解决哪些类型的解三角形问题,为学生解决实际问题提供理论依据,生活中的问题背景多,问题难度大,但复杂问题的本源却是学过的定理,因此,系统的掌握前几节内容是学好这节课的基础。解有关三角形的应用题有固定的解题思路,引导学生寻找解决实际问题的本质和规律,从一般到特殊的具体应用,学会质疑,用辩证的观点看待每种测量方案的优缺点,需要根据实际问题需要选取最优的测量方案,这方面需要在今后的实际应用汇总多琢磨体会。

七、教具:直角板、投影仪

八、教学过程

情境引入

我国古代有嫦娥奔月的神话故事,明镜高悬,我们仰望星空总有无限遐想,不禁会问,遥不可及的月亮离地球有多远?

年,两个法国天文学家测出了地月间的距离大约为千米,他们是怎样测出二者间距离的呢?

解决这个问题正是我们今天要学习的解三角形在测量距离中的应用。

设计意图:通过情境引入,让学生知道并体会解三角形在生活中有着广泛的应用,而且由来已经,从而激发学生对解三角形在测量中的应用产生浓厚的兴趣。

(二)复习正余弦定理,为测量提供理论支持

解三角形这一章中,我们学习了哪些与长度有关的定理?

正弦定理:

余弦定理:

这些定理可以解决解三角形中的哪几类问题?

正弦定理:1、已知两角和任意边,求其他两边和一角;

2、已知两边和其中一边对角,求另一边的对角(注意解得情况)

余弦定理:1、已知三边求三个角; 2、已知两边和夹角求第三边和另外两个角。

设计意图:通过复习解三角形中的两个定理,明确各个定理在解三角形中需要的条件和解决的问题类型,为学生分析问题并正确选取定理设计方案提供理论指导。

(三)仰角、俯角、视角概念阐释

在解决实际问题时,我们常用到以下几种角,它们分别是仰角、俯角、视角,定义如下:

(1)当视线在水平线上方时,视线与水平线所成角叫仰角。

(2)当视线在水平线下方时,视线与水平线所成角叫俯角。

(3)由一点出发的两条视线所夹的角叫视角。(一般这两条视线过被观察物的两端点)

测量仪器常用的有经纬仪和钢卷尺,一个可以测角度,另一个测长度。

设计意图:为学生在叙述设计方案时,提供精准的数学语言表述做准备,培养学生严谨的数学表达和交流做铺垫。

设置情境,激发参与积极性

前不久,央视报道了去年六月中印边境发生冲突,我军与之殊死搏斗的场景,下面请看视屏。

戍边卫士英勇面对外军,将印军击退,捍卫了保家卫国的使命,同学们都知道要想保卫祖国不仅要有勇,更要有谋,如果你是部队参谋长,如何利用身边现有的经纬仪和钢卷尺,设计一种可行的方案测得点到印军哨所点的距离,以便精准的发起自卫反击战。

设计意图:中印冲突实事的引入,不仅拉开了解三角形的序幕,更增加了学生的爱国热情,为积极解决这一测量问题产生了浓厚的兴趣,为他们积极参与设计方案引发了更多的共鸣。

(五)具体问题本质化,建构数学模型

教师引导学生,要测量出我军哨所到印军哨所的距离其本质就是测量河对岸两点之间距离,且明显空间不可到达。

为了引发学生思考的方向,教师先引进初中测量中的直角三角形模型测量距离,进而让学生思考这种测量方式的缺点,从而测量方案是理论可行但实际不可操作,也让学生意识到有些书本知识只有理论价值,却没有实际意义,从而也为学生提出测量方案提供方向,可以放在三角形中解决问题。

学生上课说到的几种测量方案如下:

黑板截图如下:

方案一、

在我方选取一点;

用测角仪测出角及角大小;

钢卷尺测距离;

计算角,根据正弦定理,计算可得长。

方案二、

A点处竖直立一个杆子,高为,设杆子顶部为。

在中,在杆子顶部用测角仪测出点的俯角,并计算可得角的大小和角大小;

在中,应用正弦定理,可得,计算可得长。

方案三、构造全等三角形求解

从点出发,走一段距离到点,测出的大小;

用经纬仪在点处观测出与大小相等的方向,然后沿此方向行走到点,且满足,此时易知与全等;

测量出长,即求出了长。

方案四、构造四点共圆,解三角形

如图所示,从点出发,走一段距离到点,测出的大小;

再从点出发,走一段距离到点,使得,可知四点共圆,从而与外接圆半径相同;

中,测出,计算出并测量出长;

中,由正弦定理知;

中,由正弦定理得:,所以,从而计算出。

其实,同学们的想法还有很多,课下的方案在教学设计的后面体现出来。

教师此时引导学生思考,四种测量方案下,哪种方案更好,在实际中应用比较多,为什么?

学生的回答:

学生1、认为方案一、二可行,因为时间紧,任务急,在实际的战争时期,由于地理条件恶略,方案二受环境影响较小,可实现原地测量,方案一测量精准,但需要一定的场地,方案三、四只适用于理论研究,现实生活中使用起来较为复杂,理论有价值无实际意义,实际使用难度大,要求高。

教师进一步引导学生思考:方案一、二对比,在何种条件下,哪种方案更好、更优?

学生对方案二的改进:因两点可能不在同一水平面上,即不一定为直角,假设比高,此时可测出,然后用正弦定理求解。这样解决问题会更精准一些。

对比可知方案一、二实际操作性强,方案三、四实际操作困难。

设计意图:教师适时引导学生从实际问题背景出发,抽象出问题本质“测量两点不可到达距离问题”,实现了从实际问题到数学问题的转化,让学生逐步建构起数学建模的能力;为引出学生的设计方案,教师“抛砖引玉”的提供了在直角三角形中测量距离的方法,供学生评价,提出缺点和质疑后,为学生解决问题指明了方向,更道出了设计方案时应注重实际这一准侧;学生提出了诸多解决方案,但哪种方案实用性更强?教师随后提出了对方案的评价供学生思考,让学生再次体会实际问题的背景下性,方案是否可行,唯有实践才是检验方案可行性的唯一标准。学生对方案的改进,体现了学生对问题求解的严谨性与科学性,可见学生思维的缜密。

(六)一点不可到达距离同类变式

如图在铁路建设中需要确定隧道两端的距离,请你设计一种测量距离的方法?

预计方案:在的一侧,取可以同时观测出两点的另一点,测量出距离为以及角为,则由余弦定理得:

意外的方案:

由于是铁路建设,所以对于工程师而言,是有地图的,所以可以根据地图上的等高线知道山高,站在山顶处,测量出点的俯角,即可求得,在中,可求得,同理在中,可计算出,最后求得。

方案评价:此方案虽然背离了本节课的教学方向和内容,但学生能够想到利用地图和等高线测距,说明学生的思维完全被打开,不拘泥于学科知识,将地理知识联系起来,实现了学科间知识的综合应用,这正是新课改需要培养的学生能力,教师需要给予充分的肯定与赞扬。

设计意图:检验学生对测量一点不可到达距离的灵活应用。

(七)问题背景进一步引申(测两点距离不可到达问题)

假设军为了增加哨所安全性,在万勒河谷对面设置了两个哨所,以便发生危急情况时做掩护,此时,你如何测出两哨所间距离呢?

设计意图:此问题既是对一点不可到达距离的进一步引申,也更符合实际情况,使得课堂的延展性增强,引发了学生将问题的思考引向深入。

思考:选一点,构造三角形,能否测量,为什么?

学生:空间中可行。

教师:先考虑平面上呢?

学生:条件不够,少角少边,只能计算的大小。

教师:选择一个观测点无法测量出大小,如果换成两个点,可以吗?

进而教师抛出一种可行方案,由一点变为两点测量。

具体计算过程如下:

分析:这是例的变式题,研究的是两个不可到达的点之间的距离测量问题。首先需要构造三角形,所以需要确定两点。根据正弦定理中已知三角形的任意两个内角与一边既可求出另两边的方法,分别求出和,再利用余弦定理可以计算出的距离。 ( )

( )

解:测量者可以在河岸边选定两点,测得,并且在两点分别测得,在和中,应用正弦定理得

计算出和后,再在中,应用余弦定理计算出两点间的距离

分组讨论:还没有其它的方法呢?师生一起对不同方法进行对比、分析。

学生的方案:

黑板截图如下:

如图所示:

简述测量方法:

在离点正上方观测点处用经纬测角仪分别测出两点处的俯角,进

而计算出;

(2)用钢卷尺量出长,用经纬测角仪在点处测量出;

(3)在中使用直角三角形中正切定义求出边长,同理在中求出边长;

(4)最后在中用余弦公式求出线段长。

教师进一步提示:刚才选择两点可测距离,那选定三个点可以吗?请同学们课

下思考?

评注:可见,在研究三角形时,灵活根据两个定理可以寻找到多种解决问题的方案,但有些过程较繁复,如何找到最优的方法,最主要的还是分析两个定理的特点,结合题目条件来选择最佳的计算方式。

设计意图:在研究解三角形时,灵活应用两个定理可以寻找到多种解决问题的方案,但是有些方案测量数据较多,过程繁琐,如何寻找最优的测量方案,主要还是结合实际问题的特点和两个定理的适用的条件选择最佳的方案。

(八)从决策走向战场

战场瞬息万变,激烈的交锋冲突中,需迅速锁定目标,其实,战士们采用的是另一种方式测距——“三角视差法”。

请看亮剑中在战场上三角视差法的应用。其实,三角视差法还可以用在测量恒星间距离,课后有兴趣的同学可以了解一下。

设计意图:拓展学生的视野,体会解三角形在实际应用的广泛性和灵活性。

(九)归纳整理、提高认识

1、解决应用题的思想方法:

把实际问题转化为数学问题,即数学建模思想。

2、解斜三角形应用题的一般步骤:

(1)分析:理解题意,分清已知与未知,画出示意图

(2)建模:根据已知条件与求解目标,把已知量与求解量尽量集中在有关的三角形中,建立一个解斜三角形的数学模型

(3)求解:利用正弦定理或余弦定理有序地解出三角形,求得数学模型的解

(4)检验:检验上述所求的解是否符合实际意义,从而得出实际问题的解活动。

设计意图:培养学生主动学习和学后反思的习惯,总结概括的能力。

(十)作业布置、提高巩固

1、课后方案设计题:(页复习参考题组)

设计一种借助于两个观察点(已知两观察点的距离是)测量航船的航向与速度的方法;

2、课后思考:日常生活中还有哪些与解三角形有关的实际问题,通过事例加以说明,并写出你的研究性报告。

设计意图:开放性设计题目的作业,有助于发散学生的思维,培养学生的创新能力。

(十一)回归课前的引入,恒星距离测量方法——三角视差法

通过播放视频,让学生拓展视野,了解三角测距应用的广泛性,同时增强学生主动探索三角视差法的应用和恒星距离测量的方法学习,培养他们主动获取知识的意识,变被动学习为主动学习。

设计意图:首尾呼应,使整节课有始有终浑然一体。

九、板书设计

板书:

解三角形在测量中的应用 测量一点距离不可达 (二)测量两点距离不可达 (一)测量一点不可到达方案1: 方案1: 方案3:方案2: 方案2: 方案4

十、教学反思

1、通过本次研究性的学习,学生基本掌握利用正余弦定理解任意三角形的方法,懂得解任意三角形的知识在实际中有着广泛的应用;增强分析问题和解决实际问题的能力;培养学生动向观察、抽象概括、分析归纳的逻辑思维能力。它不仅对前面的学习正余弦定理及解三角形知识的巩固与发展,还进一步展示了它们在实际生活中的应用。从而将理论与实际联系起来,充分体现了教学大纲的要求,具有重要的意义。

2、在探索概念阶段, 学生和老师共同参与完成例1,学生能将实际问题转化为数学模型,解答数学模型,再回到实际问题解决,目标基本达成,学生的方案角度,不过教师应该从问题背景的要求不同比较各种方案的优缺点,让学生明白解决实际问题时一定要注意问题背景,对比优劣,选取合理的方案。

3、此次研究性课题的教学遵循“以教师为主导,以学生为主体”的教学原则,注意了“一条主线”,即以“发展学生思维”为主线;贯彻两个原则,即充分研究学生的学习心理、认知结构,贯彻教师的引导,体现了三个结合,即“学思结合、学用结合、学习动机与毅力结合”。旨在能培养学生思维品质、数学思维的建立。

4、进行此次研究性学习,让学生充分感受到数学在生活实际中应用的广泛性,其次是要考虑数学在解决实际问题时不仅需要考虑方案的理论性,更需要考虑实际的操作性,防止学生只会“纸上谈兵”,而缺乏“务实性”的弊端,只有理论联系实际,理论才有意义的认知。

十一、补充:学生课下探究方案举例如下

(一)测量一点距离不可达:

构造相似三角形求解

如图所示:

简述测量方法:

从点出发,走一段距离到点,不改变方向,直线行走一段距离到达点;

站在处用测角仪测出角度大小等于,并沿此直线方向行走,到达与在一条直线上的点,并测出线段的长度;

由此易知相似于,根据相似比,计算可得。

(二)测量两点距离不可达:

方案一:

如图所示:

简述测量方法:

1、用经纬测角仪测出;

2、用钢卷尺量出长;

3、在中使用正弦定理求出边长,同理在中求出边长;

4、最后在中用余弦公式求出线段长。

方案二、

如图所示:

简述测量方法:

1、用经纬测角仪测出,且使;

2、用钢卷尺量出长;

3、在中使用正弦定理求出边长,同理在中求出边长;

4、最后在中用余弦公式求出线段长。

同课章节目录

- 第六章 平面向量及其应用

- 6.1 平面向量的概念

- 6.2 平面向量的运算

- 6.3 平面向量基本定理及坐标表示

- 6.4 平面向量的应用

- 第七章 复数

- 7.1 复数的概念

- 7.2 复数的四则运算

- 7.3 * 复数的三角表示

- 第八章 立体几何初步

- 8.1 基本立体图形

- 8.2 立体图形的直观图

- 8.3 简单几何体的表面积与体积

- 8.4 空间点、直线、平面之间的位置关系

- 8.5 空间直线、平面的平行

- 8.6 空间直线、平面的垂直

- 第九章 统计

- 9.1 随机抽样

- 9.2 用样本估计总体

- 9.3 统计分析案例 公司员工

- 第十章 概率

- 10.1 随机事件与概率

- 10.2 事件的相互独立性

- 10.3 频率与概率