专题3古代中国的传统文化与文化交流 2025年高考历史二轮专题复习(统编版)

文档属性

| 名称 | 专题3古代中国的传统文化与文化交流 2025年高考历史二轮专题复习(统编版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 477.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-26 18:11:03 | ||

图片预览

文档简介

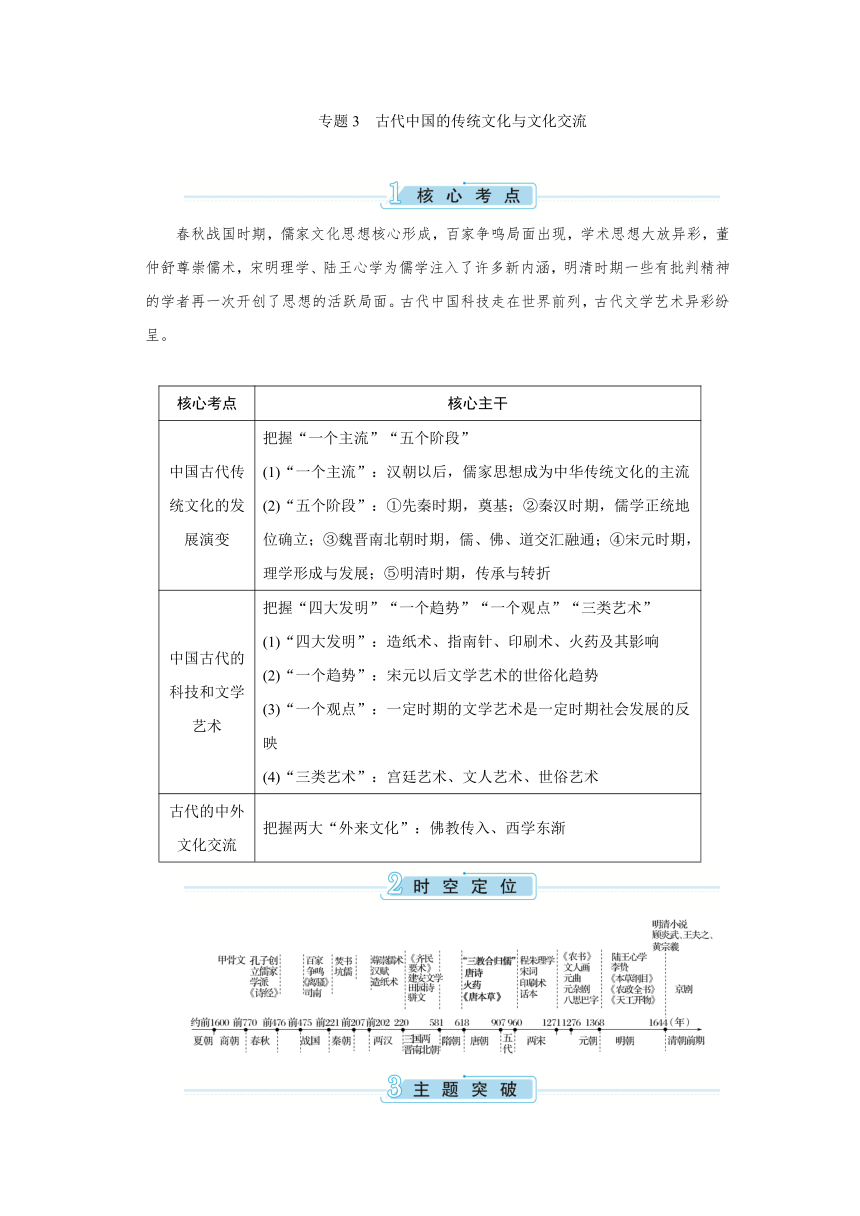

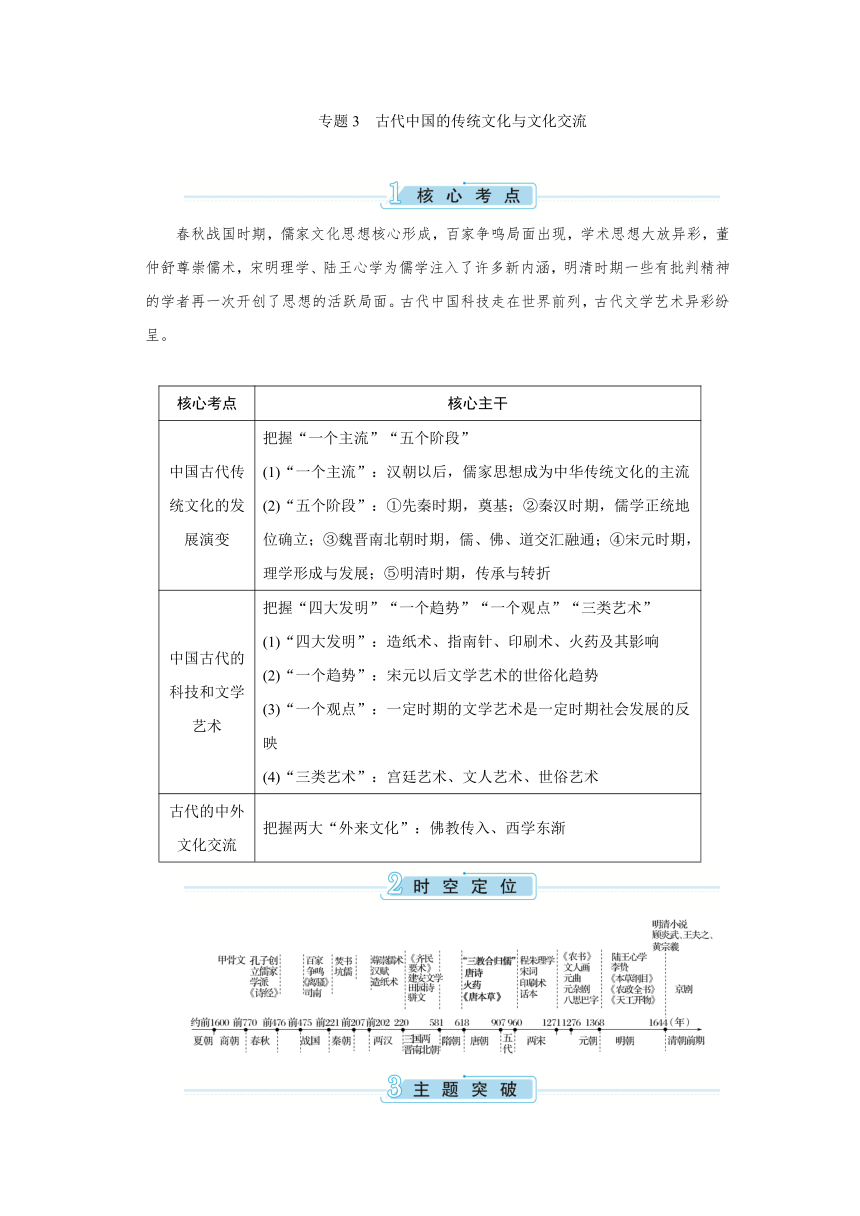

专题3 古代中国的传统文化与文化交流

春秋战国时期,儒家文化思想核心形成,百家争鸣局面出现,学术思想大放异彩,董仲舒尊崇儒术,宋明理学、陆王心学为儒学注入了许多新内涵,明清时期一些有批判精神的学者再一次开创了思想的活跃局面。古代中国科技走在世界前列,古代文学艺术异彩纷呈。

核心考点 核心主干

中国古代传统文化的发展演变 把握“一个主流”“五个阶段” (1)“一个主流”:汉朝以后,儒家思想成为中华传统文化的主流 (2)“五个阶段”:①先秦时期,奠基;②秦汉时期,儒学正统地位确立;③魏晋南北朝时期,儒、佛、道交汇融通;④宋元时期,理学形成与发展;⑤明清时期,传承与转折

中国古代的科技和文学艺术 把握“四大发明”“一个趋势”“一个观点”“三类艺术” (1)“四大发明”:造纸术、指南针、印刷术、火药及其影响 (2)“一个趋势”:宋元以后文学艺术的世俗化趋势 (3)“一个观点”:一定时期的文学艺术是一定时期社会发展的反映 (4)“三类艺术”:宫廷艺术、文人艺术、世俗艺术

古代的中外文化交流 把握两大“外来文化”:佛教传入、西学东渐

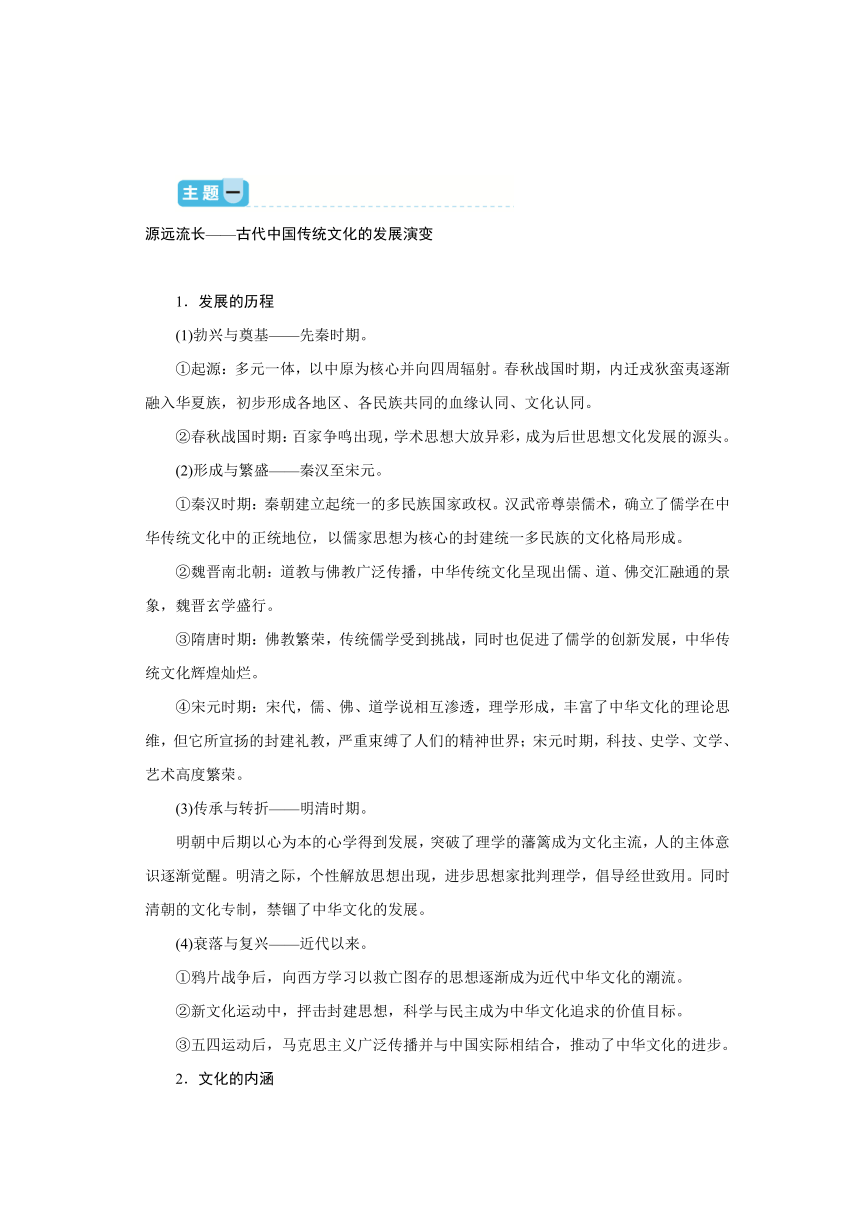

1.发展的历程

(1)勃兴与奠基——先秦时期。

①起源:多元一体,以中原为核心并向四周辐射。春秋战国时期,内迁戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成各地区、各民族共同的血缘认同、文化认同。

②春秋战国时期:百家争鸣出现,学术思想大放异彩,成为后世思想文化发展的源头。

(2)形成与繁盛——秦汉至宋元。

①秦汉时期:秦朝建立起统一的多民族国家政权。汉武帝尊崇儒术,确立了儒学在中华传统文化中的正统地位,以儒家思想为核心的封建统一多民族的文化格局形成。

②魏晋南北朝:道教与佛教广泛传播,中华传统文化呈现出儒、道、佛交汇融通的景象,魏晋玄学盛行。

③隋唐时期:佛教繁荣,传统儒学受到挑战,同时也促进了儒学的创新发展,中华传统文化辉煌灿烂。

④宋元时期:宋代,儒、佛、道学说相互渗透,理学形成,丰富了中华文化的理论思维,但它所宣扬的封建礼教,严重束缚了人们的精神世界;宋元时期,科技、史学、文学、艺术高度繁荣。

(3)传承与转折——明清时期。

明朝中后期以心为本的心学得到发展,突破了理学的藩篱成为文化主流,人的主体意识逐渐觉醒。明清之际,个性解放思想出现,进步思想家批判理学,倡导经世致用。同时清朝的文化专制,禁锢了中华文化的发展。

(4)衰落与复兴——近代以来。

①鸦片战争后,向西方学习以救亡图存的思想逐渐成为近代中华文化的潮流。

②新文化运动中,抨击封建思想,科学与民主成为中华文化追求的价值目标。

③五四运动后,马克思主义广泛传播并与中国实际相结合,推动了中华文化的进步。

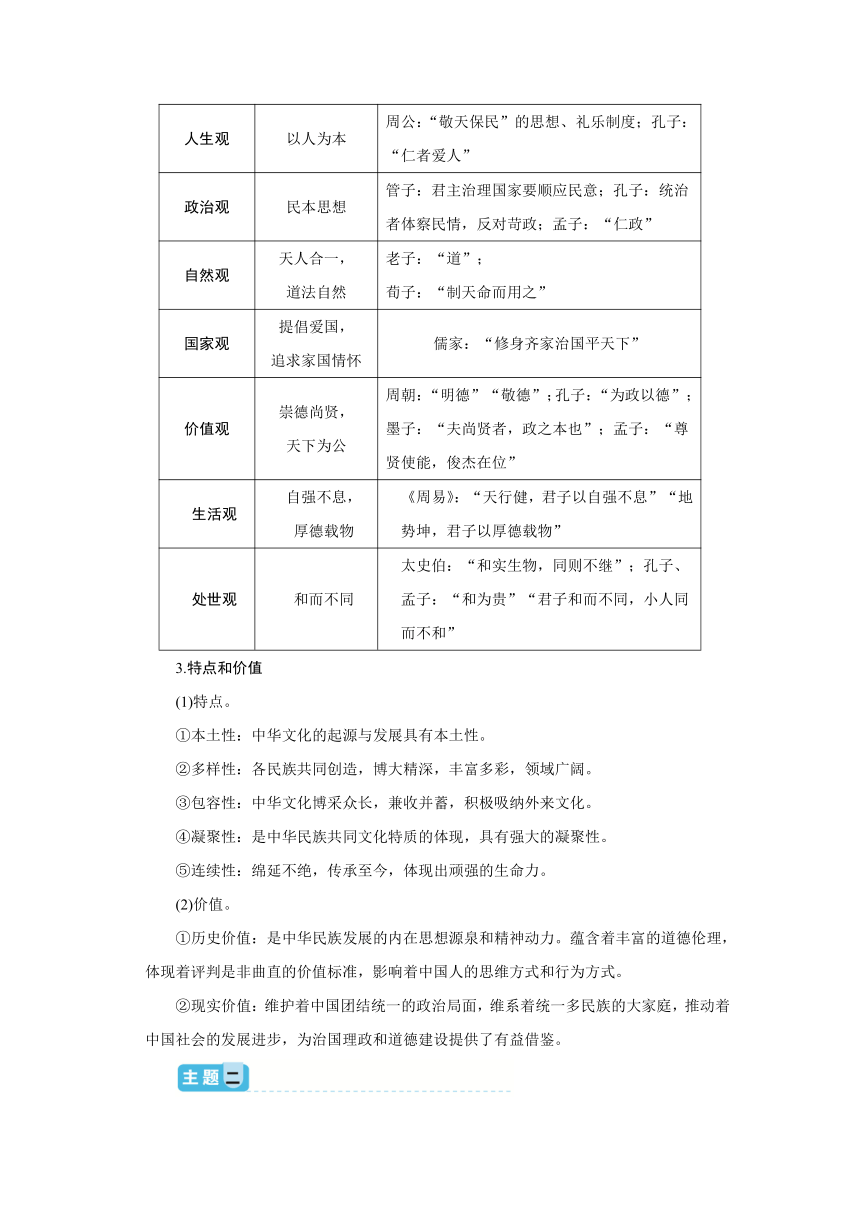

2.文化的内涵

人生观 以人为本 周公:“敬天保民”的思想、礼乐制度;孔子:“仁者爱人”

政治观 民本思想 管子:君主治理国家要顺应民意;孔子:统治者体察民情,反对苛政;孟子:“仁政”

自然观 天人合一, 道法自然 老子:“道”; 荀子:“制天命而用之”

国家观 提倡爱国, 追求家国情怀 儒家:“修身齐家治国平天下”

价值观 崇德尚贤, 天下为公 周朝:“明德”“敬德”;孔子:“为政以德”;墨子:“夫尚贤者,政之本也”;孟子:“尊贤使能,俊杰在位”

生活观 自强不息, 厚德载物 《周易》:“天行健,君子以自强不息”“地势坤,君子以厚德载物”

处世观 和而不同 太史伯:“和实生物,同则不继”;孔子、孟子:“和为贵”“君子和而不同,小人同而不和”

3.特点和价值

(1)特点。

①本土性:中华文化的起源与发展具有本土性。

②多样性:各民族共同创造,博大精深,丰富多彩,领域广阔。

③包容性:中华文化博采众长,兼收并蓄,积极吸纳外来文化。

④凝聚性:是中华民族共同文化特质的体现,具有强大的凝聚性。

⑤连续性:绵延不绝,传承至今,体现出顽强的生命力。

(2)价值。

①历史价值:是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力。蕴含着丰富的道德伦理,体现着评判是非曲直的价值标准,影响着中国人的思维方式和行为方式。

②现实价值:维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

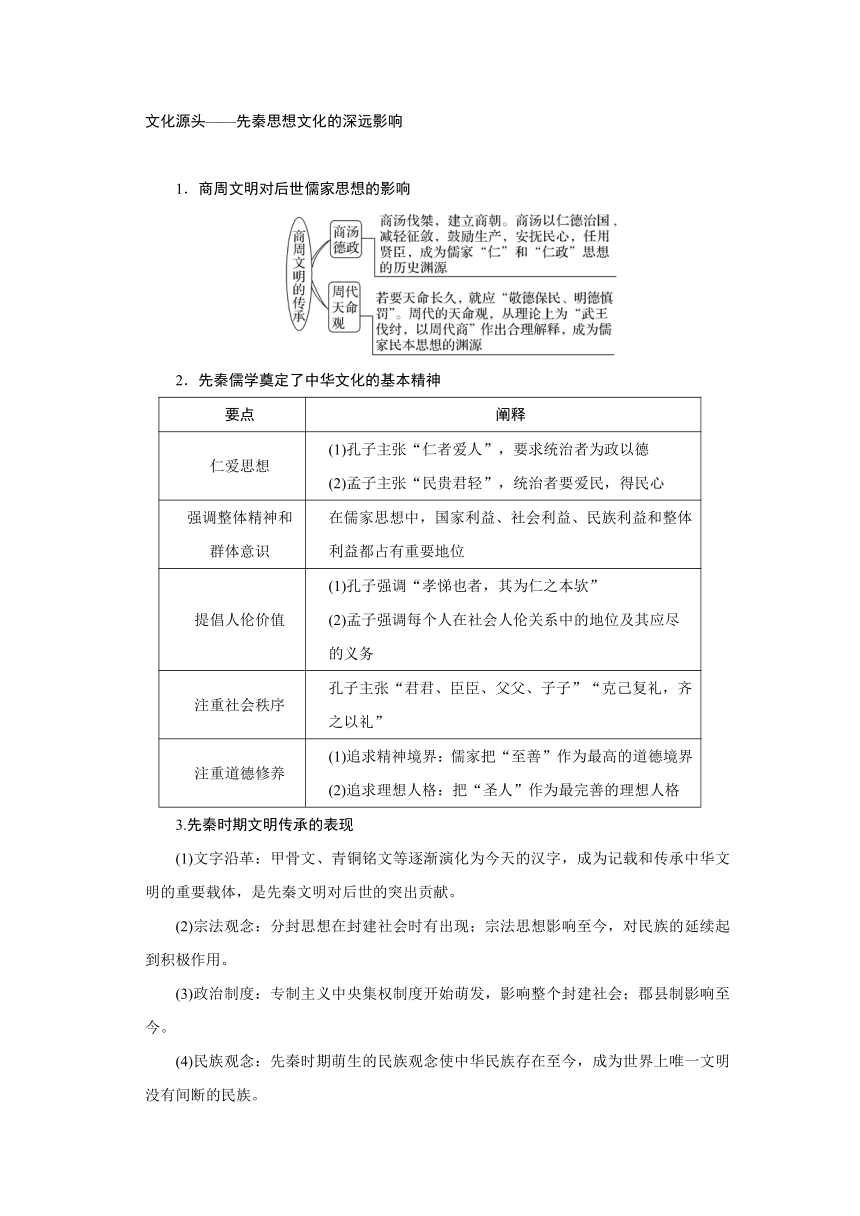

1.商周文明对后世儒家思想的影响

2.先秦儒学奠定了中华文化的基本精神

要点 阐释

仁爱思想 (1)孔子主张“仁者爱人”,要求统治者为政以德 (2)孟子主张“民贵君轻”,统治者要爱民,得民心

强调整体精神和群体意识 在儒家思想中,国家利益、社会利益、民族利益和整体利益都占有重要地位

提倡人伦价值 (1)孔子强调“孝悌也者,其为仁之本欤” (2)孟子强调每个人在社会人伦关系中的地位及其应尽的义务

注重社会秩序 孔子主张“君君、臣臣、父父、子子”“克己复礼,齐之以礼”

注重道德修养 (1)追求精神境界:儒家把“至善”作为最高的道德境界 (2)追求理想人格:把“圣人”作为最完善的理想人格

3.先秦时期文明传承的表现

(1)文字沿革:甲骨文、青铜铭文等逐渐演化为今天的汉字,成为记载和传承中华文明的重要载体,是先秦文明对后世的突出贡献。

(2)宗法观念:分封思想在封建社会时有出现;宗法思想影响至今,对民族的延续起到积极作用。

(3)政治制度:专制主义中央集权制度开始萌发,影响整个封建社会;郡县制影响至今。

(4)民族观念:先秦时期萌生的民族观念使中华民族存在至今,成为世界上唯一文明没有间断的民族。

(5)传统文化:儒家思想产生并发展,吸收其他学派思想,最终成为中华传统文化的主流。

4.商周到汉代官方政治哲学的演变

(1)商朝的天命思想:中国的天命思想是生产力落后和敬畏大自然的产物,商朝时期,天命思想盛行,商人作重大决策时都要占卜天命,巫师成为政治生活中重要的力量。

(2)周朝的宗法思想:周朝以宗法血缘作为分配和继承政治权力的依据,宗法思想盛行,形成了严格的贵族等级序列,中国社会从对神的崇拜转化为对祖先的崇拜,对后世产生了深远的影响。

(3)战国的法家思想:法家思想主张富国强兵、依法治国、专制集权,适应了春秋战国时期列国纷争的社会现实,受到各个诸侯国统治者的推崇,但是,秦朝推崇法家思想,严刑酷法、实施暴政,二世而亡,引发了人们对法家思想的反思。

(4)汉代的儒家思想:西汉董仲舒吸收了道家、法家等思想,形成了新的儒家思想体系,具有“外儒内法”的特点。汉武帝尊崇儒术,儒家思想成为中国传统文化的主流,对中国乃至东亚产生了深远的影响。

一、发展历程

时期 发展历程

春秋战 国时期 创立 与发展 孔子提出“仁”和“礼”的学说;孟子将孔子的政治主张发展为“仁政”,提出“民贵君轻”,主张“性善论”;荀子认为,治国应以礼教为主,礼法并施,儒学的体系更加完整

西汉 时期 完善与受尊崇 董仲舒建立新儒学体系,汉武帝尊崇儒术,兴办太学,使儒家思想成为封建社会的正统思想

魏晋至隋唐时 期 吸收与 改造 儒、佛、道纷争与融合,儒家思想体现出极大的包容性,进一步为官方所接受

宋明 时期 转型 与成熟 程朱理学(天理、心性、修养)出现,朱熹提出“存天理,灭人欲”,进一步形成封建伦理精神体系。明初进一步强化理学官方化的地位,理学成为八股取士的唯一学术依据,陆王心学的形成标志着理学由客观唯心主义向主观唯心主义演变

明清 之际 批判 与继承 进步思想家在继承传统儒学的基础上,着重对其弊病进行批判,提出经世致用和批判君主专制的主张,从而使儒学获得新生

二、儒学的回归与复兴

1.儒学的困境

东汉末年,儒学的权威性被严重削弱。魏晋时期新思潮流行,尤其是道教和佛教的广泛传播,直接冲击了儒家思想作为核心价值观念的地位,其统治地位进一步被削弱。

2.儒学复兴运动

(1)唐代中后期:韩愈率先提出复兴儒学,反对佛教和道教,宣传儒家的仁义,提出了儒家的“道统”思想。

(2)北宋士大夫们掀起了儒学复兴运动。他们推崇《春秋》中的“尊王攘夷”之旨,重振儒家的纲常伦理,认为要巩固中央集权,实现长治久安,必须以唐为鉴,复兴儒学。北宋新儒学思想家们研习儒经、义理之风大开,重忠孝、讲廉耻、励气节的社会氛围逐渐形成。

3.理学重建儒家信仰体系

回归“孔孟之道”。孔子之“贵仁”,孟子之“性本善”,宋明儒者之体认天理、指点良知,都是在激发和唤醒人内在的良心善性或道德本性。这就是中国人对人生的两大信仰。

三、明末清初的启蒙思想

明末清初出现了一股要求个性解放、平等、自由,带有早期启蒙性质的进步思潮——明末清初的民主启蒙思想。

1.对孔孟儒学的继承与发展

维度 继承 发展

政治 批天理——理性 存人欲——民本 批君主和三纲——平等 限制君主专制——民主 人欲天然合理——个性解放

经济 — 工商皆本

文化 经世致用 ——务实 否定权威,独立思想

2.明末清初启蒙思想

目的 批判君主专制,主张限制君主权力,君主应遵从人民的意愿,如黄宗羲提出君民平等,倡导“学校议政”,在君主制度下进行“补天”,而不是“变天”

主张 主张“天下为主,君为客”,是由古代民本思想向近代民权思想的过渡形式,蕴含了强烈的民主意识

治国 方式 提出以“众治”取代“独治”,以“法治”取代“人治”。批判专制、否定君权等主张,成为近代进步思想的先声

1.中国古代的科技

(1)特点:服务于农耕经济的实用科技,缺乏理论分析。

(2)发展。

2.中国古代的文学艺术

(1)推动力。

①科举制度:选官制度直接推动了文学的发展,促进艺术更加追求意境。

②商品经济:商品经济发展壮大了市民阶层,推动文学艺术向世俗化方向发展。

③科技发展:造纸术、印刷术的发明为文学艺术的发展奠定了物质基础。

(2)发展过程。

在古代世界,产生了五大区域文明。其中以东亚儒家文明为中心的中国文明传播到全世界,同时世界先进的文明成果也慢慢融入中国社会,世界不同的文明在漫长的历史进程中不断发生着碰撞与交流。

1.第一阶段:中国文明外传为主阶段(16世纪以前)

(1)汉字的外传:公元前4世纪到公元3世纪,汉字已传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。后来,各国在汉字基础上,创造了本国文字,促进了当地的文化交流和发展。

(2)制度文明的外传:古代朝鲜、日本和越南的社会制度大多来自唐朝。如日本大化改新所推行的中央集权制、土地制度和赋税制度,都以唐制为蓝本;越南的教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国的基本一样。制度文明的外传推动了这些地区的文明进程。

(3)儒家文化的外传:3—5世纪,儒学在东亚和东南亚等地区流行。隋唐以后,朝鲜、日本等国的各级学校把儒家经典作为教科书。儒学促进了这些地区文化和教育的发展。

(4)科学技术的外传

①8世纪以后,造纸术逐渐传入中亚、西亚及欧洲,对当时欧洲的教育、政治及商业等活动的发展,起了重要作用。

②火药在13世纪经阿拉伯人传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展,加速了骑士阶层的衰落,推动了欧洲社会的转型。

③指南针的使用,促进了远洋航行,加速了大航海时代的到来。

④欧洲人借鉴中国的印刷术,造出自己的活字印刷机,大大推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

(5)丝绸之路。

丝绸之路把中国的丝绸、瓷器等手工业品带到了欧洲。汉代华美轻柔的丝织品经过丝绸之路远销到以罗马为中心的地中海地区,中国因此被称为“丝国”。唐宋以来,瓷器成为中国经海上丝绸之路外销的重要商品,这条对外贸易路线也因此被称为“瓷路”。另外,古印度的佛教也随着丝绸之路传入中国,并对中国社会产生了深远影响。

2.隋唐时期中外文化交流的特点和影响

特点 (1)范围广泛 隋唐时期对外交往的国家分布于东亚、东南亚、南亚、中亚、西亚,并且与欧洲、非洲也有往来,范围之广,历史少见 (2)领域全面 涉及政治、经济、文化、宗教等多个方面 (3)渠道众多 有官方外交往来、公派及民间留学、国家间及民间贸易、以佛教为载体的传播等渠道 (4)内容不同 中国传出去的主要是制度、文化、生产技术等,推动了各国的发展与进步;外国传入的主要是土特产、物种、艺术等,丰富了唐朝的社会生活

影响 (1)唐朝经济进一步繁荣,文化更加丰富多彩。各国土特产进入中国,外来宗教在中国广泛传播,加强了中国同亚、非各国之间的友好关系,以及各国人民之间的相互了解和友谊 (2)唐朝成为交流的中心,中华文化圈形成。唐代的政治、经济、文化对亚洲和世界的政治、经济、文化发展作出了重大贡献

3.第二阶段:西方文明东传为主阶段(16—18世纪)

(1)新航路开辟后中西文明的交流不断加强。中国的茶叶等出现在欧洲市场上,而美洲的烟草、可可、马铃薯、玉米等也传入中国。

(2)明末欧洲传教士来华,“西学东渐”兴起,传播了西方的天文、历法等自然科学的成就。

春秋战国时期,儒家文化思想核心形成,百家争鸣局面出现,学术思想大放异彩,董仲舒尊崇儒术,宋明理学、陆王心学为儒学注入了许多新内涵,明清时期一些有批判精神的学者再一次开创了思想的活跃局面。古代中国科技走在世界前列,古代文学艺术异彩纷呈。

核心考点 核心主干

中国古代传统文化的发展演变 把握“一个主流”“五个阶段” (1)“一个主流”:汉朝以后,儒家思想成为中华传统文化的主流 (2)“五个阶段”:①先秦时期,奠基;②秦汉时期,儒学正统地位确立;③魏晋南北朝时期,儒、佛、道交汇融通;④宋元时期,理学形成与发展;⑤明清时期,传承与转折

中国古代的科技和文学艺术 把握“四大发明”“一个趋势”“一个观点”“三类艺术” (1)“四大发明”:造纸术、指南针、印刷术、火药及其影响 (2)“一个趋势”:宋元以后文学艺术的世俗化趋势 (3)“一个观点”:一定时期的文学艺术是一定时期社会发展的反映 (4)“三类艺术”:宫廷艺术、文人艺术、世俗艺术

古代的中外文化交流 把握两大“外来文化”:佛教传入、西学东渐

1.发展的历程

(1)勃兴与奠基——先秦时期。

①起源:多元一体,以中原为核心并向四周辐射。春秋战国时期,内迁戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成各地区、各民族共同的血缘认同、文化认同。

②春秋战国时期:百家争鸣出现,学术思想大放异彩,成为后世思想文化发展的源头。

(2)形成与繁盛——秦汉至宋元。

①秦汉时期:秦朝建立起统一的多民族国家政权。汉武帝尊崇儒术,确立了儒学在中华传统文化中的正统地位,以儒家思想为核心的封建统一多民族的文化格局形成。

②魏晋南北朝:道教与佛教广泛传播,中华传统文化呈现出儒、道、佛交汇融通的景象,魏晋玄学盛行。

③隋唐时期:佛教繁荣,传统儒学受到挑战,同时也促进了儒学的创新发展,中华传统文化辉煌灿烂。

④宋元时期:宋代,儒、佛、道学说相互渗透,理学形成,丰富了中华文化的理论思维,但它所宣扬的封建礼教,严重束缚了人们的精神世界;宋元时期,科技、史学、文学、艺术高度繁荣。

(3)传承与转折——明清时期。

明朝中后期以心为本的心学得到发展,突破了理学的藩篱成为文化主流,人的主体意识逐渐觉醒。明清之际,个性解放思想出现,进步思想家批判理学,倡导经世致用。同时清朝的文化专制,禁锢了中华文化的发展。

(4)衰落与复兴——近代以来。

①鸦片战争后,向西方学习以救亡图存的思想逐渐成为近代中华文化的潮流。

②新文化运动中,抨击封建思想,科学与民主成为中华文化追求的价值目标。

③五四运动后,马克思主义广泛传播并与中国实际相结合,推动了中华文化的进步。

2.文化的内涵

人生观 以人为本 周公:“敬天保民”的思想、礼乐制度;孔子:“仁者爱人”

政治观 民本思想 管子:君主治理国家要顺应民意;孔子:统治者体察民情,反对苛政;孟子:“仁政”

自然观 天人合一, 道法自然 老子:“道”; 荀子:“制天命而用之”

国家观 提倡爱国, 追求家国情怀 儒家:“修身齐家治国平天下”

价值观 崇德尚贤, 天下为公 周朝:“明德”“敬德”;孔子:“为政以德”;墨子:“夫尚贤者,政之本也”;孟子:“尊贤使能,俊杰在位”

生活观 自强不息, 厚德载物 《周易》:“天行健,君子以自强不息”“地势坤,君子以厚德载物”

处世观 和而不同 太史伯:“和实生物,同则不继”;孔子、孟子:“和为贵”“君子和而不同,小人同而不和”

3.特点和价值

(1)特点。

①本土性:中华文化的起源与发展具有本土性。

②多样性:各民族共同创造,博大精深,丰富多彩,领域广阔。

③包容性:中华文化博采众长,兼收并蓄,积极吸纳外来文化。

④凝聚性:是中华民族共同文化特质的体现,具有强大的凝聚性。

⑤连续性:绵延不绝,传承至今,体现出顽强的生命力。

(2)价值。

①历史价值:是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力。蕴含着丰富的道德伦理,体现着评判是非曲直的价值标准,影响着中国人的思维方式和行为方式。

②现实价值:维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

1.商周文明对后世儒家思想的影响

2.先秦儒学奠定了中华文化的基本精神

要点 阐释

仁爱思想 (1)孔子主张“仁者爱人”,要求统治者为政以德 (2)孟子主张“民贵君轻”,统治者要爱民,得民心

强调整体精神和群体意识 在儒家思想中,国家利益、社会利益、民族利益和整体利益都占有重要地位

提倡人伦价值 (1)孔子强调“孝悌也者,其为仁之本欤” (2)孟子强调每个人在社会人伦关系中的地位及其应尽的义务

注重社会秩序 孔子主张“君君、臣臣、父父、子子”“克己复礼,齐之以礼”

注重道德修养 (1)追求精神境界:儒家把“至善”作为最高的道德境界 (2)追求理想人格:把“圣人”作为最完善的理想人格

3.先秦时期文明传承的表现

(1)文字沿革:甲骨文、青铜铭文等逐渐演化为今天的汉字,成为记载和传承中华文明的重要载体,是先秦文明对后世的突出贡献。

(2)宗法观念:分封思想在封建社会时有出现;宗法思想影响至今,对民族的延续起到积极作用。

(3)政治制度:专制主义中央集权制度开始萌发,影响整个封建社会;郡县制影响至今。

(4)民族观念:先秦时期萌生的民族观念使中华民族存在至今,成为世界上唯一文明没有间断的民族。

(5)传统文化:儒家思想产生并发展,吸收其他学派思想,最终成为中华传统文化的主流。

4.商周到汉代官方政治哲学的演变

(1)商朝的天命思想:中国的天命思想是生产力落后和敬畏大自然的产物,商朝时期,天命思想盛行,商人作重大决策时都要占卜天命,巫师成为政治生活中重要的力量。

(2)周朝的宗法思想:周朝以宗法血缘作为分配和继承政治权力的依据,宗法思想盛行,形成了严格的贵族等级序列,中国社会从对神的崇拜转化为对祖先的崇拜,对后世产生了深远的影响。

(3)战国的法家思想:法家思想主张富国强兵、依法治国、专制集权,适应了春秋战国时期列国纷争的社会现实,受到各个诸侯国统治者的推崇,但是,秦朝推崇法家思想,严刑酷法、实施暴政,二世而亡,引发了人们对法家思想的反思。

(4)汉代的儒家思想:西汉董仲舒吸收了道家、法家等思想,形成了新的儒家思想体系,具有“外儒内法”的特点。汉武帝尊崇儒术,儒家思想成为中国传统文化的主流,对中国乃至东亚产生了深远的影响。

一、发展历程

时期 发展历程

春秋战 国时期 创立 与发展 孔子提出“仁”和“礼”的学说;孟子将孔子的政治主张发展为“仁政”,提出“民贵君轻”,主张“性善论”;荀子认为,治国应以礼教为主,礼法并施,儒学的体系更加完整

西汉 时期 完善与受尊崇 董仲舒建立新儒学体系,汉武帝尊崇儒术,兴办太学,使儒家思想成为封建社会的正统思想

魏晋至隋唐时 期 吸收与 改造 儒、佛、道纷争与融合,儒家思想体现出极大的包容性,进一步为官方所接受

宋明 时期 转型 与成熟 程朱理学(天理、心性、修养)出现,朱熹提出“存天理,灭人欲”,进一步形成封建伦理精神体系。明初进一步强化理学官方化的地位,理学成为八股取士的唯一学术依据,陆王心学的形成标志着理学由客观唯心主义向主观唯心主义演变

明清 之际 批判 与继承 进步思想家在继承传统儒学的基础上,着重对其弊病进行批判,提出经世致用和批判君主专制的主张,从而使儒学获得新生

二、儒学的回归与复兴

1.儒学的困境

东汉末年,儒学的权威性被严重削弱。魏晋时期新思潮流行,尤其是道教和佛教的广泛传播,直接冲击了儒家思想作为核心价值观念的地位,其统治地位进一步被削弱。

2.儒学复兴运动

(1)唐代中后期:韩愈率先提出复兴儒学,反对佛教和道教,宣传儒家的仁义,提出了儒家的“道统”思想。

(2)北宋士大夫们掀起了儒学复兴运动。他们推崇《春秋》中的“尊王攘夷”之旨,重振儒家的纲常伦理,认为要巩固中央集权,实现长治久安,必须以唐为鉴,复兴儒学。北宋新儒学思想家们研习儒经、义理之风大开,重忠孝、讲廉耻、励气节的社会氛围逐渐形成。

3.理学重建儒家信仰体系

回归“孔孟之道”。孔子之“贵仁”,孟子之“性本善”,宋明儒者之体认天理、指点良知,都是在激发和唤醒人内在的良心善性或道德本性。这就是中国人对人生的两大信仰。

三、明末清初的启蒙思想

明末清初出现了一股要求个性解放、平等、自由,带有早期启蒙性质的进步思潮——明末清初的民主启蒙思想。

1.对孔孟儒学的继承与发展

维度 继承 发展

政治 批天理——理性 存人欲——民本 批君主和三纲——平等 限制君主专制——民主 人欲天然合理——个性解放

经济 — 工商皆本

文化 经世致用 ——务实 否定权威,独立思想

2.明末清初启蒙思想

目的 批判君主专制,主张限制君主权力,君主应遵从人民的意愿,如黄宗羲提出君民平等,倡导“学校议政”,在君主制度下进行“补天”,而不是“变天”

主张 主张“天下为主,君为客”,是由古代民本思想向近代民权思想的过渡形式,蕴含了强烈的民主意识

治国 方式 提出以“众治”取代“独治”,以“法治”取代“人治”。批判专制、否定君权等主张,成为近代进步思想的先声

1.中国古代的科技

(1)特点:服务于农耕经济的实用科技,缺乏理论分析。

(2)发展。

2.中国古代的文学艺术

(1)推动力。

①科举制度:选官制度直接推动了文学的发展,促进艺术更加追求意境。

②商品经济:商品经济发展壮大了市民阶层,推动文学艺术向世俗化方向发展。

③科技发展:造纸术、印刷术的发明为文学艺术的发展奠定了物质基础。

(2)发展过程。

在古代世界,产生了五大区域文明。其中以东亚儒家文明为中心的中国文明传播到全世界,同时世界先进的文明成果也慢慢融入中国社会,世界不同的文明在漫长的历史进程中不断发生着碰撞与交流。

1.第一阶段:中国文明外传为主阶段(16世纪以前)

(1)汉字的外传:公元前4世纪到公元3世纪,汉字已传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。后来,各国在汉字基础上,创造了本国文字,促进了当地的文化交流和发展。

(2)制度文明的外传:古代朝鲜、日本和越南的社会制度大多来自唐朝。如日本大化改新所推行的中央集权制、土地制度和赋税制度,都以唐制为蓝本;越南的教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国的基本一样。制度文明的外传推动了这些地区的文明进程。

(3)儒家文化的外传:3—5世纪,儒学在东亚和东南亚等地区流行。隋唐以后,朝鲜、日本等国的各级学校把儒家经典作为教科书。儒学促进了这些地区文化和教育的发展。

(4)科学技术的外传

①8世纪以后,造纸术逐渐传入中亚、西亚及欧洲,对当时欧洲的教育、政治及商业等活动的发展,起了重要作用。

②火药在13世纪经阿拉伯人传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展,加速了骑士阶层的衰落,推动了欧洲社会的转型。

③指南针的使用,促进了远洋航行,加速了大航海时代的到来。

④欧洲人借鉴中国的印刷术,造出自己的活字印刷机,大大推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

(5)丝绸之路。

丝绸之路把中国的丝绸、瓷器等手工业品带到了欧洲。汉代华美轻柔的丝织品经过丝绸之路远销到以罗马为中心的地中海地区,中国因此被称为“丝国”。唐宋以来,瓷器成为中国经海上丝绸之路外销的重要商品,这条对外贸易路线也因此被称为“瓷路”。另外,古印度的佛教也随着丝绸之路传入中国,并对中国社会产生了深远影响。

2.隋唐时期中外文化交流的特点和影响

特点 (1)范围广泛 隋唐时期对外交往的国家分布于东亚、东南亚、南亚、中亚、西亚,并且与欧洲、非洲也有往来,范围之广,历史少见 (2)领域全面 涉及政治、经济、文化、宗教等多个方面 (3)渠道众多 有官方外交往来、公派及民间留学、国家间及民间贸易、以佛教为载体的传播等渠道 (4)内容不同 中国传出去的主要是制度、文化、生产技术等,推动了各国的发展与进步;外国传入的主要是土特产、物种、艺术等,丰富了唐朝的社会生活

影响 (1)唐朝经济进一步繁荣,文化更加丰富多彩。各国土特产进入中国,外来宗教在中国广泛传播,加强了中国同亚、非各国之间的友好关系,以及各国人民之间的相互了解和友谊 (2)唐朝成为交流的中心,中华文化圈形成。唐代的政治、经济、文化对亚洲和世界的政治、经济、文化发展作出了重大贡献

3.第二阶段:西方文明东传为主阶段(16—18世纪)

(1)新航路开辟后中西文明的交流不断加强。中国的茶叶等出现在欧洲市场上,而美洲的烟草、可可、马铃薯、玉米等也传入中国。

(2)明末欧洲传教士来华,“西学东渐”兴起,传播了西方的天文、历法等自然科学的成就。

同课章节目录