专题5近现代中国政治的演进与国家治理 2025年高考历史二轮专题复习(统编版)

文档属性

| 名称 | 专题5近现代中国政治的演进与国家治理 2025年高考历史二轮专题复习(统编版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-26 18:11:51 | ||

图片预览

文档简介

专题5 近现代中国政治的演进与国家治理

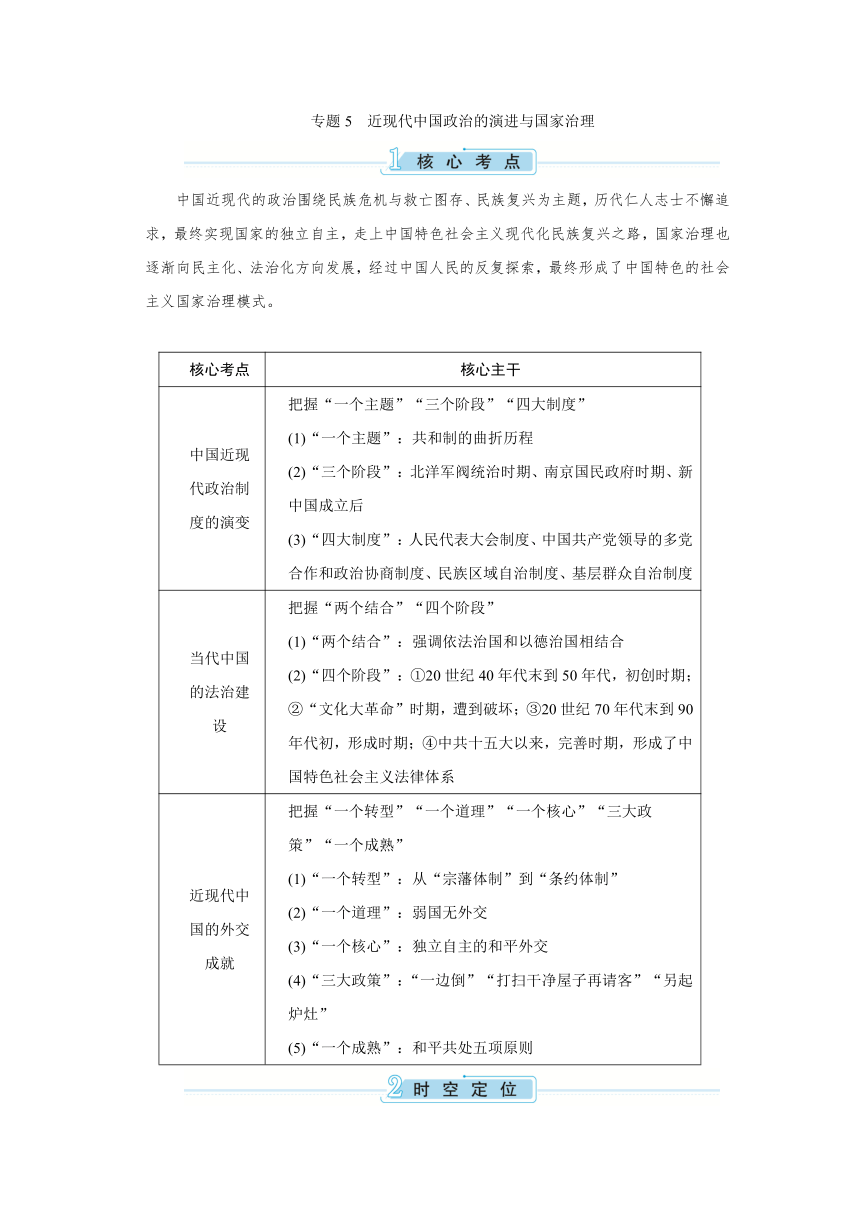

中国近现代的政治围绕民族危机与救亡图存、民族复兴为主题,历代仁人志士不懈追求,最终实现国家的独立自主,走上中国特色社会主义现代化民族复兴之路,国家治理也逐渐向民主化、法治化方向发展,经过中国人民的反复探索,最终形成了中国特色的社会主义国家治理模式。

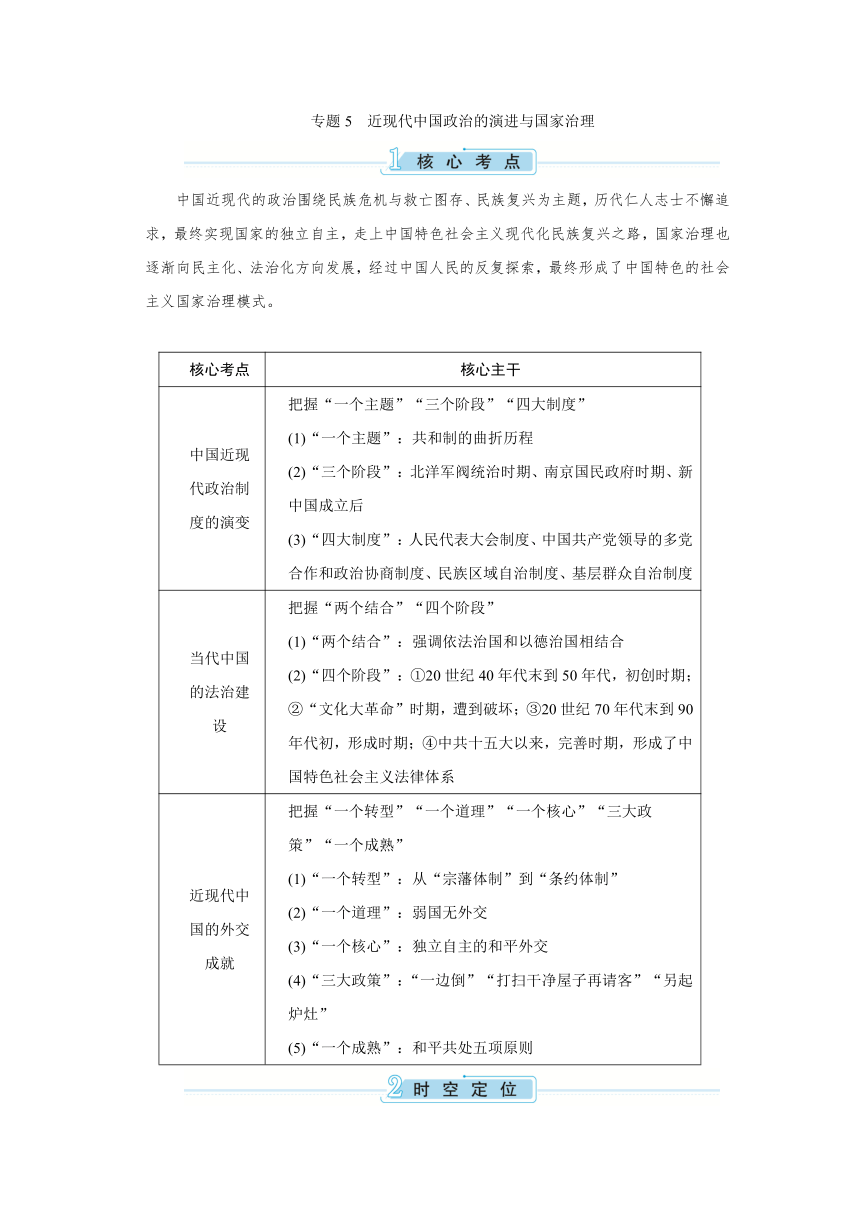

核心考点 核心主干

中国近现代政治制度的演变 把握“一个主题”“三个阶段”“四大制度” (1)“一个主题”:共和制的曲折历程 (2)“三个阶段”:北洋军阀统治时期、南京国民政府时期、新中国成立后 (3)“四大制度”:人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度、基层群众自治制度

当代中国的法治建设 把握“两个结合”“四个阶段” (1)“两个结合”:强调依法治国和以德治国相结合 (2)“四个阶段”:①20世纪40年代末到50年代,初创时期;②“文化大革命”时期,遭到破坏;③20世纪70年代末到90年代初,形成时期;④中共十五大以来,完善时期,形成了中国特色社会主义法律体系

近现代中国的外交成就 把握“一个转型”“一个道理”“一个核心”“三大政策”“一个成熟” (1)“一个转型”:从“宗藩体制”到“条约体制” (2)“一个道理”:弱国无外交 (3)“一个核心”:独立自主的和平外交 (4)“三大政策”:“一边倒”“打扫干净屋子再请客”“另起炉灶” (5)“一个成熟”:和平共处五项原则

1.反动专制政权的灭亡

(1)清朝君主专制制度的灭亡:1911年,辛亥革命推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年的封建君主专制制度。

(2)北洋军阀的独裁统治:1912—1928年是北洋军阀统治时期,中国陷入军阀割据的局面。北伐战争基本上推翻了北洋军阀的统治。

(3)国民党的一党专政:1928年中国国民党成为中国新的统治者后,宣告军政时期结束,训政时期开始,其本质上就是国民党的一党专政。1949年,国民党蒋介石集团在大陆的统治覆灭。

2.资产阶级民主制度的失败

(1)南京临时政府:1912年,南京临时政府成立,颁布了《中华民国临时约法》,具有反对封建君主专制制度的进步意义。

(2)政党政治的尝试:1912年,宋教仁等人想通过议会斗争实现资产阶级民主政治。1913年春,宋教仁被刺杀。

(3)资产阶级民主制度的失败:二次革命后,资产阶级民主派继续为争取民主政治而斗争,结果都以失败告终。

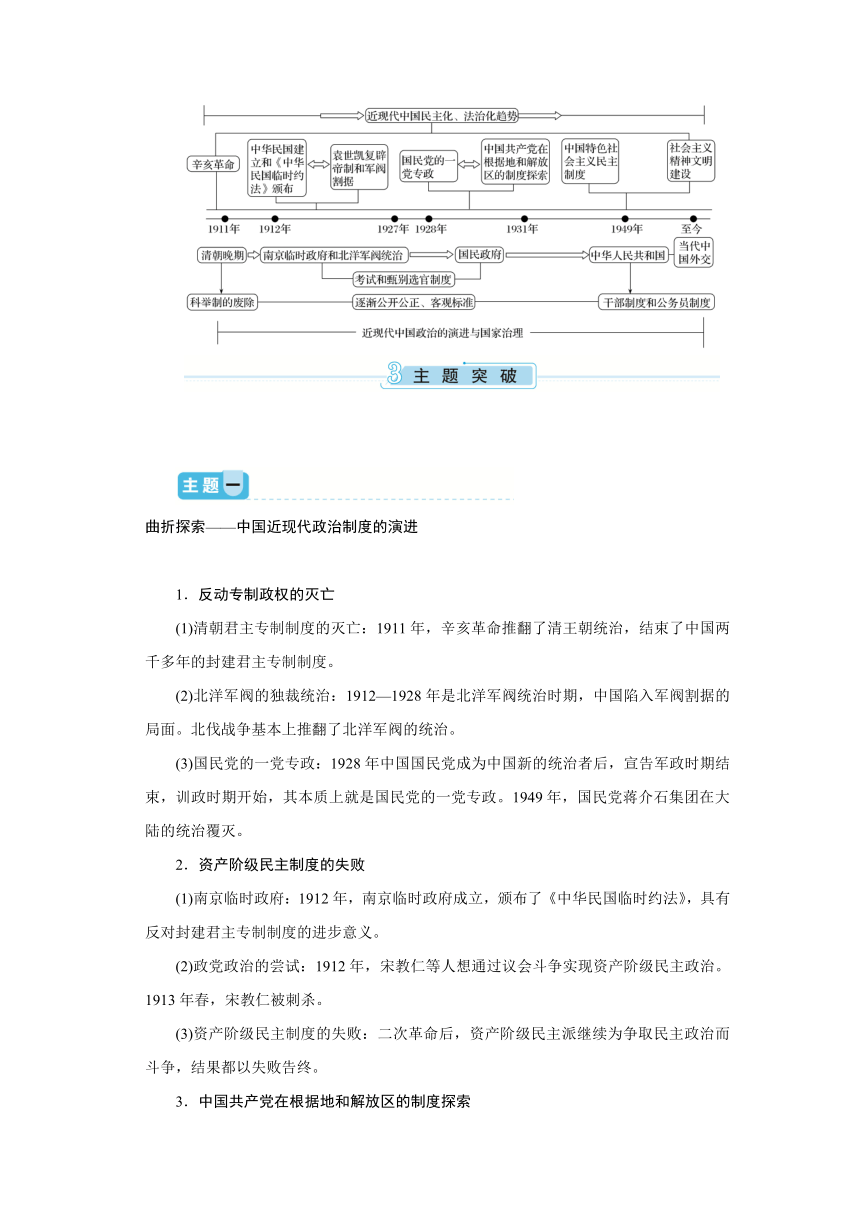

3.中国共产党在根据地和解放区的制度探索

4.社会主义政治制度的建立与完善

(1)初步建立。

①根本政治制度:1954年建立的人民代表大会制度是中华人民共和国的根本政治制度。

②基本政治制度:中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度、基层群众自治制度。

(2)改革开放后的发展与完善:1982年宪法成为新时期治国安邦的总章程。“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展”被写入宪法。2019年10月,中共十九届四中全会突出强调了中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征,是中国特色社会主义制度的最大优势。

5.中国近代政治制度的特点

(1)复杂多样,变化剧烈。

性质 半殖民地半封建政府(晚清政府、北洋政府)、农民革命政权(太平天国)、资产阶级性质的政权(南京临时政府)、新民主主义的政权(中国共产党领导的革命根据地)、殖民地性质的政权(汪伪国民政府和伪满洲国)

组织 形式 有君主制——晚清政府(君主专制,清末新政时期试图向君主立宪过渡),太平天国政权;有共和制——南京临时政府(总统制),北洋政府(责任内阁制),国民党政府;还有特殊的军政府(西南护法军政府)

管辖 区域 全国性政权(晚清政府、北洋政府、国民党政府),局部政权(太平天国、西南护法军政府、中华苏维埃临时中央政府)

(2)深受外国政治制度的影响。

中国近代新出现的各种类型的政治制度都受到外国政治制度的影响,引进的政治制度大都经过了有选择的改造。

(3)制度的实际运行仍深受中国传统的影响(如专制集权与分权制衡)。

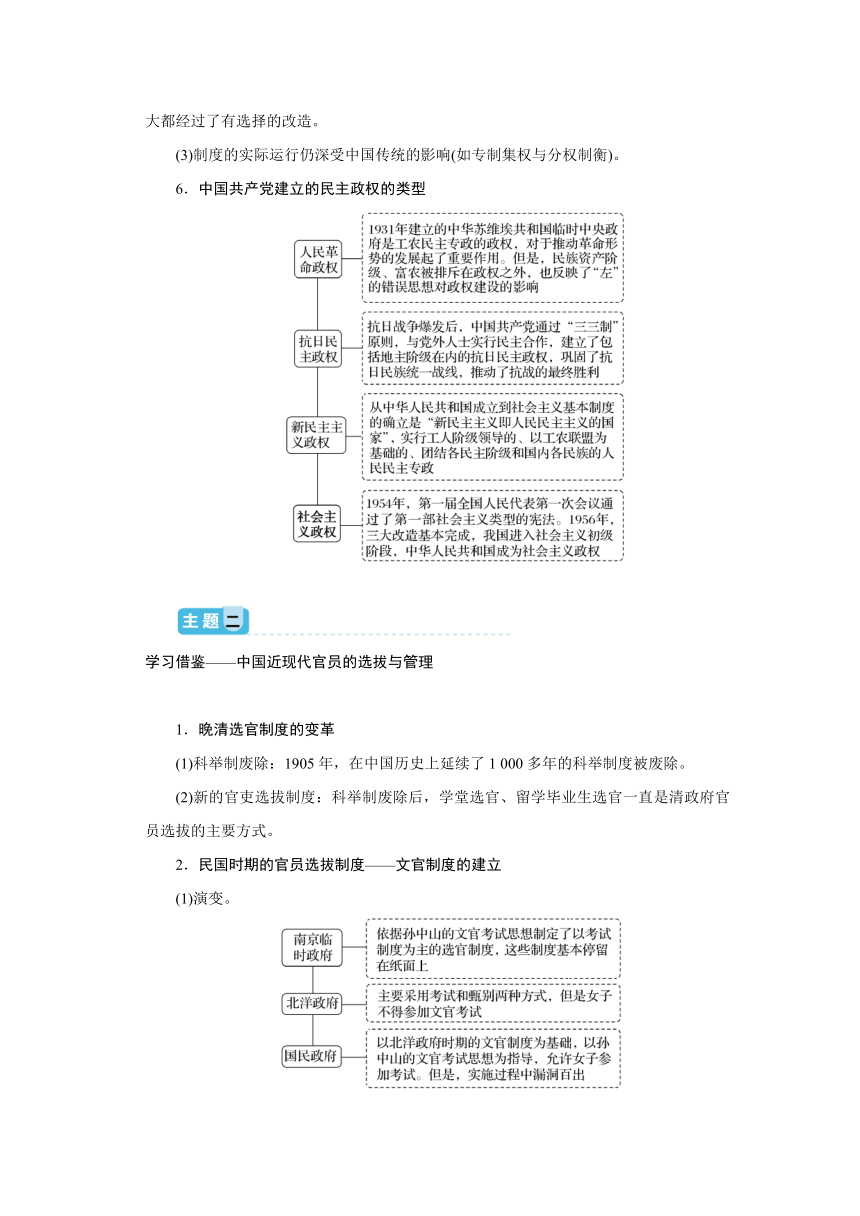

6.中国共产党建立的民主政权的类型

1.晚清选官制度的变革

(1)科举制废除:1905年,在中国历史上延续了1 000多年的科举制度被废除。

(2)新的官吏选拔制度:科举制废除后,学堂选官、留学毕业生选官一直是清政府官员选拔的主要方式。

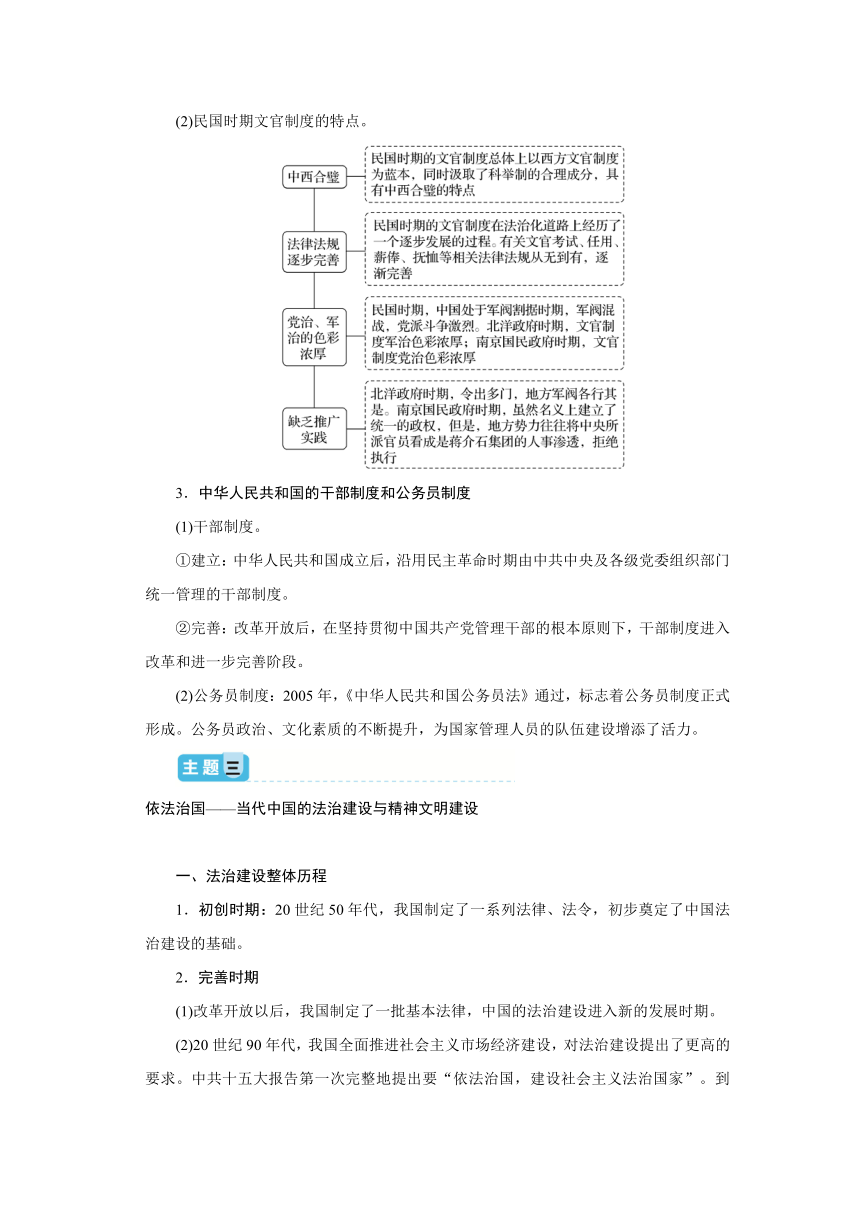

2.民国时期的官员选拔制度——文官制度的建立

(1)演变。

(2)民国时期文官制度的特点。

3.中华人民共和国的干部制度和公务员制度

(1)干部制度。

①建立:中华人民共和国成立后,沿用民主革命时期由中共中央及各级党委组织部门统一管理的干部制度。

②完善:改革开放后,在坚持贯彻中国共产党管理干部的根本原则下,干部制度进入改革和进一步完善阶段。

(2)公务员制度:2005年,《中华人民共和国公务员法》通过,标志着公务员制度正式形成。公务员政治、文化素质的不断提升,为国家管理人员的队伍建设增添了活力。

一、法治建设整体历程

1.初创时期:20世纪50年代,我国制定了一系列法律、法令,初步奠定了中国法治建设的基础。

2.完善时期

(1)改革开放以后,我国制定了一批基本法律,中国的法治建设进入新的发展时期。

(2)20世纪90年代,我国全面推进社会主义市场经济建设,对法治建设提出了更高的要求。中共十五大报告第一次完整地提出要“依法治国,建设社会主义法治国家”。到2010年底,中国特色社会主义法律体系形成。

(3)中共十八大以来,全面依法治国进入一个新阶段。2020年颁布的《中华人民共和国民法典》,是一部具有鲜明中国特色、实践特色、时代特色的民法典。

二、中共十一届三中全会以后民主政治建设的历程

1.实现了国家治国方略由“政策治国”到“依法治国”的转变

(1)三大民主制度更加完善,社会主义民主政治建设进入新的阶段。

(2)基本形成了中国特色社会主义法律体系,有利于落实依法治国的基本方略和建设法治国家。

(3)形成了多途径的公民政治参与方式,村民委员会实行直接选举、民主选举。

(4)政府管理的规范化和科学化。针对高度集中的传统体制,简政放权,扩大地方权力,改革干部人事制度。

2.结合国情进行创新

例如,在城乡社区实行基层群众自治制度,为完成祖国统一大业确立了“一国两制”的基本国策。

3.社会主义精神文明建设

(1)社会主义革命和建设时期:中国人民发扬英勇奋斗的革命传统和艰苦奋斗的精神,中国社会涌现出大批英雄模范集体和个人。

(2)改革开放后。

一、艰难转型——晚清时期外交近代化的曲折历程

1.从“宗藩体制”到“条约体制”的转变

(1)1840年前:清朝的外交体制是“华夷”秩序(朝贡体系)。

①表现:中国传统的涉外制度是“闭关锁国”“朝贡贸易”“宗藩体制”。

清朝前期并没有专门机构管理涉外事务,由礼部和理藩院代理外交,鸿胪寺和军机处也参与,视外交关系为蛮夷之邦与天朝上国的朝贡关系;由十三行代理外贸往来。“人臣无外交”,理藩院既管理少数民族事务,又管理涉外事务。礼部下设主客司和会同四译馆,负责外事礼仪接待及翻译工作。

②特点:形成以中华为中心的区域性国际体系;保持政治、经济和文化的多重制度性联系,浸透着浓厚的“天朝上国”和“华夷观念”;崇尚厚往薄来,睦邻友好,万邦来朝。

(2)鸦片战争后:闭关锁国政策结束,但仍然保持浓厚的传统“华夷”观念。

①表现:1842年,签订《南京条约》;1843年,签订《五口通商章程》和《虎门条约》;1844年,签订中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》。

②特点:清政府近代国家主权意识淡薄;中国丧失部分领土主权、司法主权、关税主权,具有明显的半殖民地特征。

(3)第二次鸦片战争后:天朝上国观念遭到沉重打击,外交政策和观念开始走向近代化,呈现出新旧交替的时代特征。

①表现:1858年,外国公使进京;1860年,《北京条约》签订后,清政府决定“借师助剿”,中外反动势力公开勾结,共同镇压中国人民的反抗;1861年,设立总理衙门专门处理外交事务,后来兼管所有洋务;1864年,翻译出版了有关国际法的教科书;1873年,清帝接见外国公使时准予免行叩拜礼;1877年,派驻外交使团,在英国设立领事馆。

②特点:总理衙门的设立,使清政府的内政与外交有了较为明确的分工,是中国传统外交开始向近代外交转型的标志。

③外交观念的转变。

中西交往中的文书格式的变化:放弃“谕”“批”等居高临下的回复夷书定例,改用“照会”样式;中西方官方之间平等往来;以条约形式规定中西方官员间平等往来;称呼外国人从“夷”到“洋”;称外事从“夷务”到“洋务”。

(4)甲午战争之后,中国国际地位一落千丈,维护主权的外交之路步履维艰。

①甲午战争前后,以李鸿章、张之洞为代表的清朝政府逐渐适应世界公法,竭力利用外交规则来维护清朝利益,援例订约,追求平等。

②1898年,在列强掀起瓜分中国狂潮的背景下,美国提出门户开放政策,从此美国不再追随列强,提出独立侵华政策,逐渐成为侵华主要国家之一。在山雨欲来的危局下,清政府自开通商口岸,意图以此来发展经济,抵御侵略。

(5)辛丑条约后:改总理衙门为外务部,位居六部之上,标志近代中国外交体制的正式确立。清政府外交机构的转型,标志着传统的华夷体系和宗藩外交最终瓦解。

2.近代前期外交艰难转型的历史影响

(1)总理衙门和南、北洋通商大臣的设立,推动了外交近代化进程。官员在与外国人的交往中逐渐改变了传统的华夷观念,开阔了视野,学习了近代科技知识,逐渐掌握了利用外交手段谋取本国利益的策略,并且取得一定成效。

(2)外务部建立了领事制度,厘定了派外使节职制,制定了外交规章,重用受过西式教育与留学西洋的人才,在选拔官吏时较为强调专业知识,使得清末外交人员的素质大为提高,改变了中国外交官员对于世界形势、外交惯例懵懂无知的局面,较大地提高了工作效率。

(3)清政府的外交体制逐步完备起来,走进国际社会,对促进中国与世界各国的文化、经济、科技等方面的交流,保护海外华侨利益,密切华侨与祖国的关系等方面有积极作用。

二、如履薄冰——民国时期的外交艰难发展

1.民国初期的外交改革

(1)拟订外交部组织法,制定《外交部官制》,创建了较为完善的外交人才培养体系。

(2)在外交人才的选拔上,废除前清时期的保举制,制定了外交官、领事官任用暂行章程,把兼通一国以上外国语言规定为外交官录用的必要条件,进一步淘汰了清末外交官中的传统型外交人员。

(3)在驻外使领馆方面,收回驻外使团的人事任免权,理顺了驻外使领馆与外交部之间的关系。

2.北洋政府时期

(1)袁世凯:1915年“二十一条”与“民四条约”。

(2)段祺瑞:1917年“西原借款”(出让中国东北筑路权、采矿权等)与参加“一战”。

(3)巴黎和会与华盛顿会议。

(4)北京政府:修约外交(1919—1927年)(集体修约到个别废约。特点:利用列强间的矛盾谈判;受内政的掣肘;民众舆论和情绪的推动;抓住到期修约的机遇)。

(5)南方政府:革命外交(1923—1927年)(在以俄为师的背景下,出兵北伐,相继收回汉口、九江租界,并强行开征二五附加税)。

3.南京国民政府

(1)1928年改订新约与关税自主。

(2)抗日战争爆发后,中国政府积极推行“抗日外交”,全面调整外交机构,积极参与国际“首脑外交”。

(3)1942年参加反法西斯同盟,1943年废除“治外法权”(抗战时期的废约外交)。

(4)1943年,蒋介石成功出席开罗会议,中国第一次以一个大国身份参与国际事务。

(5)1945年中国成为联合国的创始国之一。

(6)1945年《中苏友好同盟条约》、1946年《中美商约》。

三、独立自主——当代中国的外交

1.开创独立自主的和平外交

(1)中华人民共和国成立前后的外交政策:1949年上半年,毛泽东先后提出了“另起炉灶”“打扫干净屋子再请客”“一边倒”三条方针,为中华人民共和国成立后开创新型外交指明了方向。

(2)和平共处五项原则与“求同存异”方针:1954年6月,中国倡导以和平共处五项原则作为国际关系准则。1955年的万隆会议上,中国提出“求同存异”方针。

(3)中华人民共和国外交的突破:20世纪70年代,中华人民共和国恢复在联合国的一切合法权利,中美关系开始走向正常化,中日正式建交,中国外交打开了新的局面。

2.改革开放后的外交成就

3.20世纪50年代以来中、美、苏关系演变给中国外交发展空间带来的变化及其给中国造成的积极影响

时间 外交空间的变化 积极影响

20世纪50 年代初期 致力于同以苏联为首的社会主义国家发展友好关系 打击了美国等孤立中国的政策,为新中国人民政权的巩固和社会经济的恢复发展营造了良好的环境

20世纪50 年代后期 至60年代 致力于同周边国家和亚非拉民族独立国家发展友好关系 扩大了中国在第三世界国家中的威望和影响

20世纪 70年代 在发展同第三世界友好关系的同时,同包括美国、日本在内的很多西方国家建立外交关系 打破了中国的外交僵局,开创了外交工作的新局面

20世纪80 年代以来 开展全方位外交 为中国改革开放赢得了良好的环境

4.中共十八大以来的中国特色大国外交

(1)重大理论和实践创新:习近平外交思想。

(2)主要内容。

①外交布局:中国特色大国外交形成了全方位、多层次、立体化的外交布局。

②中国方案:针对复杂的国际局势,中国提出了构建人类命运共同体的国际关系发展目标。

③着眼世界:中国不仅着眼于自身的发展,还就世界和平发展的诸多议题提出并积极践行中国方案。

5.中国特色大国外交的基本原则和特点

基本原则 ①一个中心:是指中国仍然是发展中国家的基本国情决定了中国外交应以服务于国家发展为中心,更加积极有效地为全面建成小康社会营造良好的外部环境 ②两个基本点:是指中国外交要维护中国在世界上的正当利益和促进与世界其他国家的互利共赢

特点 ①不结盟。中国不与任何国家缔结针对第三国的盟约,这确保了中国外交政策的独立性,不会被盟国扯进对抗或战争中 ②平等性。中国的外交,对强国弱国、大国小国一视同仁。大国不欺负小国,强国不欺负弱国 ③独立性。中国的外交,遵循的是最起码的和平共处五项基本原则,包括互不侵犯、互不干涉内政、平等互利等准则 ④无附加条件。在中国的外交手段中,对外援助不附加任何政治条件,是区别于西方国家的最显著特点

1.发展历程

2.铸牢中华民族共同体意识

中华民族共同体意识是国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂。各民族共同维护国家统一,实现长治久安,是增强和铸牢中华民族共同体意识的基本原则。增强中华民族共同体意识是促进各民族共同繁荣发展的需要。中国梦是国家的梦、民族的梦,增强中华民族共同体意识是实现中国梦的需要。

1.关税

国内关税 出现 西周时期

废除 1937年,实行统一的国境关税

国境 关税 丧失 鸦片战争后,海关大权长期把持在外国人手中

斗争 1928年,国民政府发表“改订新约”的对外宣言,后同美、意、法、日等国缔结了新的关税条约或协议,但仍不能完全自主地制定税率

收回 中华人民共和国成立后

完善 颁布一系列条例法规

2.个人所得税

民国 时期 1914年,北洋政府制定了所得税条例

1936年,国民政府开始征收个人所得税

中华人 民共和 国时期 在计划经济体制下,未征收个人所得税

1980年,通过《中华人民共和国个人所得税法》,我国的个人所得税制度正式确立

中国近现代的政治围绕民族危机与救亡图存、民族复兴为主题,历代仁人志士不懈追求,最终实现国家的独立自主,走上中国特色社会主义现代化民族复兴之路,国家治理也逐渐向民主化、法治化方向发展,经过中国人民的反复探索,最终形成了中国特色的社会主义国家治理模式。

核心考点 核心主干

中国近现代政治制度的演变 把握“一个主题”“三个阶段”“四大制度” (1)“一个主题”:共和制的曲折历程 (2)“三个阶段”:北洋军阀统治时期、南京国民政府时期、新中国成立后 (3)“四大制度”:人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度、基层群众自治制度

当代中国的法治建设 把握“两个结合”“四个阶段” (1)“两个结合”:强调依法治国和以德治国相结合 (2)“四个阶段”:①20世纪40年代末到50年代,初创时期;②“文化大革命”时期,遭到破坏;③20世纪70年代末到90年代初,形成时期;④中共十五大以来,完善时期,形成了中国特色社会主义法律体系

近现代中国的外交成就 把握“一个转型”“一个道理”“一个核心”“三大政策”“一个成熟” (1)“一个转型”:从“宗藩体制”到“条约体制” (2)“一个道理”:弱国无外交 (3)“一个核心”:独立自主的和平外交 (4)“三大政策”:“一边倒”“打扫干净屋子再请客”“另起炉灶” (5)“一个成熟”:和平共处五项原则

1.反动专制政权的灭亡

(1)清朝君主专制制度的灭亡:1911年,辛亥革命推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年的封建君主专制制度。

(2)北洋军阀的独裁统治:1912—1928年是北洋军阀统治时期,中国陷入军阀割据的局面。北伐战争基本上推翻了北洋军阀的统治。

(3)国民党的一党专政:1928年中国国民党成为中国新的统治者后,宣告军政时期结束,训政时期开始,其本质上就是国民党的一党专政。1949年,国民党蒋介石集团在大陆的统治覆灭。

2.资产阶级民主制度的失败

(1)南京临时政府:1912年,南京临时政府成立,颁布了《中华民国临时约法》,具有反对封建君主专制制度的进步意义。

(2)政党政治的尝试:1912年,宋教仁等人想通过议会斗争实现资产阶级民主政治。1913年春,宋教仁被刺杀。

(3)资产阶级民主制度的失败:二次革命后,资产阶级民主派继续为争取民主政治而斗争,结果都以失败告终。

3.中国共产党在根据地和解放区的制度探索

4.社会主义政治制度的建立与完善

(1)初步建立。

①根本政治制度:1954年建立的人民代表大会制度是中华人民共和国的根本政治制度。

②基本政治制度:中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度、基层群众自治制度。

(2)改革开放后的发展与完善:1982年宪法成为新时期治国安邦的总章程。“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展”被写入宪法。2019年10月,中共十九届四中全会突出强调了中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征,是中国特色社会主义制度的最大优势。

5.中国近代政治制度的特点

(1)复杂多样,变化剧烈。

性质 半殖民地半封建政府(晚清政府、北洋政府)、农民革命政权(太平天国)、资产阶级性质的政权(南京临时政府)、新民主主义的政权(中国共产党领导的革命根据地)、殖民地性质的政权(汪伪国民政府和伪满洲国)

组织 形式 有君主制——晚清政府(君主专制,清末新政时期试图向君主立宪过渡),太平天国政权;有共和制——南京临时政府(总统制),北洋政府(责任内阁制),国民党政府;还有特殊的军政府(西南护法军政府)

管辖 区域 全国性政权(晚清政府、北洋政府、国民党政府),局部政权(太平天国、西南护法军政府、中华苏维埃临时中央政府)

(2)深受外国政治制度的影响。

中国近代新出现的各种类型的政治制度都受到外国政治制度的影响,引进的政治制度大都经过了有选择的改造。

(3)制度的实际运行仍深受中国传统的影响(如专制集权与分权制衡)。

6.中国共产党建立的民主政权的类型

1.晚清选官制度的变革

(1)科举制废除:1905年,在中国历史上延续了1 000多年的科举制度被废除。

(2)新的官吏选拔制度:科举制废除后,学堂选官、留学毕业生选官一直是清政府官员选拔的主要方式。

2.民国时期的官员选拔制度——文官制度的建立

(1)演变。

(2)民国时期文官制度的特点。

3.中华人民共和国的干部制度和公务员制度

(1)干部制度。

①建立:中华人民共和国成立后,沿用民主革命时期由中共中央及各级党委组织部门统一管理的干部制度。

②完善:改革开放后,在坚持贯彻中国共产党管理干部的根本原则下,干部制度进入改革和进一步完善阶段。

(2)公务员制度:2005年,《中华人民共和国公务员法》通过,标志着公务员制度正式形成。公务员政治、文化素质的不断提升,为国家管理人员的队伍建设增添了活力。

一、法治建设整体历程

1.初创时期:20世纪50年代,我国制定了一系列法律、法令,初步奠定了中国法治建设的基础。

2.完善时期

(1)改革开放以后,我国制定了一批基本法律,中国的法治建设进入新的发展时期。

(2)20世纪90年代,我国全面推进社会主义市场经济建设,对法治建设提出了更高的要求。中共十五大报告第一次完整地提出要“依法治国,建设社会主义法治国家”。到2010年底,中国特色社会主义法律体系形成。

(3)中共十八大以来,全面依法治国进入一个新阶段。2020年颁布的《中华人民共和国民法典》,是一部具有鲜明中国特色、实践特色、时代特色的民法典。

二、中共十一届三中全会以后民主政治建设的历程

1.实现了国家治国方略由“政策治国”到“依法治国”的转变

(1)三大民主制度更加完善,社会主义民主政治建设进入新的阶段。

(2)基本形成了中国特色社会主义法律体系,有利于落实依法治国的基本方略和建设法治国家。

(3)形成了多途径的公民政治参与方式,村民委员会实行直接选举、民主选举。

(4)政府管理的规范化和科学化。针对高度集中的传统体制,简政放权,扩大地方权力,改革干部人事制度。

2.结合国情进行创新

例如,在城乡社区实行基层群众自治制度,为完成祖国统一大业确立了“一国两制”的基本国策。

3.社会主义精神文明建设

(1)社会主义革命和建设时期:中国人民发扬英勇奋斗的革命传统和艰苦奋斗的精神,中国社会涌现出大批英雄模范集体和个人。

(2)改革开放后。

一、艰难转型——晚清时期外交近代化的曲折历程

1.从“宗藩体制”到“条约体制”的转变

(1)1840年前:清朝的外交体制是“华夷”秩序(朝贡体系)。

①表现:中国传统的涉外制度是“闭关锁国”“朝贡贸易”“宗藩体制”。

清朝前期并没有专门机构管理涉外事务,由礼部和理藩院代理外交,鸿胪寺和军机处也参与,视外交关系为蛮夷之邦与天朝上国的朝贡关系;由十三行代理外贸往来。“人臣无外交”,理藩院既管理少数民族事务,又管理涉外事务。礼部下设主客司和会同四译馆,负责外事礼仪接待及翻译工作。

②特点:形成以中华为中心的区域性国际体系;保持政治、经济和文化的多重制度性联系,浸透着浓厚的“天朝上国”和“华夷观念”;崇尚厚往薄来,睦邻友好,万邦来朝。

(2)鸦片战争后:闭关锁国政策结束,但仍然保持浓厚的传统“华夷”观念。

①表现:1842年,签订《南京条约》;1843年,签订《五口通商章程》和《虎门条约》;1844年,签订中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》。

②特点:清政府近代国家主权意识淡薄;中国丧失部分领土主权、司法主权、关税主权,具有明显的半殖民地特征。

(3)第二次鸦片战争后:天朝上国观念遭到沉重打击,外交政策和观念开始走向近代化,呈现出新旧交替的时代特征。

①表现:1858年,外国公使进京;1860年,《北京条约》签订后,清政府决定“借师助剿”,中外反动势力公开勾结,共同镇压中国人民的反抗;1861年,设立总理衙门专门处理外交事务,后来兼管所有洋务;1864年,翻译出版了有关国际法的教科书;1873年,清帝接见外国公使时准予免行叩拜礼;1877年,派驻外交使团,在英国设立领事馆。

②特点:总理衙门的设立,使清政府的内政与外交有了较为明确的分工,是中国传统外交开始向近代外交转型的标志。

③外交观念的转变。

中西交往中的文书格式的变化:放弃“谕”“批”等居高临下的回复夷书定例,改用“照会”样式;中西方官方之间平等往来;以条约形式规定中西方官员间平等往来;称呼外国人从“夷”到“洋”;称外事从“夷务”到“洋务”。

(4)甲午战争之后,中国国际地位一落千丈,维护主权的外交之路步履维艰。

①甲午战争前后,以李鸿章、张之洞为代表的清朝政府逐渐适应世界公法,竭力利用外交规则来维护清朝利益,援例订约,追求平等。

②1898年,在列强掀起瓜分中国狂潮的背景下,美国提出门户开放政策,从此美国不再追随列强,提出独立侵华政策,逐渐成为侵华主要国家之一。在山雨欲来的危局下,清政府自开通商口岸,意图以此来发展经济,抵御侵略。

(5)辛丑条约后:改总理衙门为外务部,位居六部之上,标志近代中国外交体制的正式确立。清政府外交机构的转型,标志着传统的华夷体系和宗藩外交最终瓦解。

2.近代前期外交艰难转型的历史影响

(1)总理衙门和南、北洋通商大臣的设立,推动了外交近代化进程。官员在与外国人的交往中逐渐改变了传统的华夷观念,开阔了视野,学习了近代科技知识,逐渐掌握了利用外交手段谋取本国利益的策略,并且取得一定成效。

(2)外务部建立了领事制度,厘定了派外使节职制,制定了外交规章,重用受过西式教育与留学西洋的人才,在选拔官吏时较为强调专业知识,使得清末外交人员的素质大为提高,改变了中国外交官员对于世界形势、外交惯例懵懂无知的局面,较大地提高了工作效率。

(3)清政府的外交体制逐步完备起来,走进国际社会,对促进中国与世界各国的文化、经济、科技等方面的交流,保护海外华侨利益,密切华侨与祖国的关系等方面有积极作用。

二、如履薄冰——民国时期的外交艰难发展

1.民国初期的外交改革

(1)拟订外交部组织法,制定《外交部官制》,创建了较为完善的外交人才培养体系。

(2)在外交人才的选拔上,废除前清时期的保举制,制定了外交官、领事官任用暂行章程,把兼通一国以上外国语言规定为外交官录用的必要条件,进一步淘汰了清末外交官中的传统型外交人员。

(3)在驻外使领馆方面,收回驻外使团的人事任免权,理顺了驻外使领馆与外交部之间的关系。

2.北洋政府时期

(1)袁世凯:1915年“二十一条”与“民四条约”。

(2)段祺瑞:1917年“西原借款”(出让中国东北筑路权、采矿权等)与参加“一战”。

(3)巴黎和会与华盛顿会议。

(4)北京政府:修约外交(1919—1927年)(集体修约到个别废约。特点:利用列强间的矛盾谈判;受内政的掣肘;民众舆论和情绪的推动;抓住到期修约的机遇)。

(5)南方政府:革命外交(1923—1927年)(在以俄为师的背景下,出兵北伐,相继收回汉口、九江租界,并强行开征二五附加税)。

3.南京国民政府

(1)1928年改订新约与关税自主。

(2)抗日战争爆发后,中国政府积极推行“抗日外交”,全面调整外交机构,积极参与国际“首脑外交”。

(3)1942年参加反法西斯同盟,1943年废除“治外法权”(抗战时期的废约外交)。

(4)1943年,蒋介石成功出席开罗会议,中国第一次以一个大国身份参与国际事务。

(5)1945年中国成为联合国的创始国之一。

(6)1945年《中苏友好同盟条约》、1946年《中美商约》。

三、独立自主——当代中国的外交

1.开创独立自主的和平外交

(1)中华人民共和国成立前后的外交政策:1949年上半年,毛泽东先后提出了“另起炉灶”“打扫干净屋子再请客”“一边倒”三条方针,为中华人民共和国成立后开创新型外交指明了方向。

(2)和平共处五项原则与“求同存异”方针:1954年6月,中国倡导以和平共处五项原则作为国际关系准则。1955年的万隆会议上,中国提出“求同存异”方针。

(3)中华人民共和国外交的突破:20世纪70年代,中华人民共和国恢复在联合国的一切合法权利,中美关系开始走向正常化,中日正式建交,中国外交打开了新的局面。

2.改革开放后的外交成就

3.20世纪50年代以来中、美、苏关系演变给中国外交发展空间带来的变化及其给中国造成的积极影响

时间 外交空间的变化 积极影响

20世纪50 年代初期 致力于同以苏联为首的社会主义国家发展友好关系 打击了美国等孤立中国的政策,为新中国人民政权的巩固和社会经济的恢复发展营造了良好的环境

20世纪50 年代后期 至60年代 致力于同周边国家和亚非拉民族独立国家发展友好关系 扩大了中国在第三世界国家中的威望和影响

20世纪 70年代 在发展同第三世界友好关系的同时,同包括美国、日本在内的很多西方国家建立外交关系 打破了中国的外交僵局,开创了外交工作的新局面

20世纪80 年代以来 开展全方位外交 为中国改革开放赢得了良好的环境

4.中共十八大以来的中国特色大国外交

(1)重大理论和实践创新:习近平外交思想。

(2)主要内容。

①外交布局:中国特色大国外交形成了全方位、多层次、立体化的外交布局。

②中国方案:针对复杂的国际局势,中国提出了构建人类命运共同体的国际关系发展目标。

③着眼世界:中国不仅着眼于自身的发展,还就世界和平发展的诸多议题提出并积极践行中国方案。

5.中国特色大国外交的基本原则和特点

基本原则 ①一个中心:是指中国仍然是发展中国家的基本国情决定了中国外交应以服务于国家发展为中心,更加积极有效地为全面建成小康社会营造良好的外部环境 ②两个基本点:是指中国外交要维护中国在世界上的正当利益和促进与世界其他国家的互利共赢

特点 ①不结盟。中国不与任何国家缔结针对第三国的盟约,这确保了中国外交政策的独立性,不会被盟国扯进对抗或战争中 ②平等性。中国的外交,对强国弱国、大国小国一视同仁。大国不欺负小国,强国不欺负弱国 ③独立性。中国的外交,遵循的是最起码的和平共处五项基本原则,包括互不侵犯、互不干涉内政、平等互利等准则 ④无附加条件。在中国的外交手段中,对外援助不附加任何政治条件,是区别于西方国家的最显著特点

1.发展历程

2.铸牢中华民族共同体意识

中华民族共同体意识是国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂。各民族共同维护国家统一,实现长治久安,是增强和铸牢中华民族共同体意识的基本原则。增强中华民族共同体意识是促进各民族共同繁荣发展的需要。中国梦是国家的梦、民族的梦,增强中华民族共同体意识是实现中国梦的需要。

1.关税

国内关税 出现 西周时期

废除 1937年,实行统一的国境关税

国境 关税 丧失 鸦片战争后,海关大权长期把持在外国人手中

斗争 1928年,国民政府发表“改订新约”的对外宣言,后同美、意、法、日等国缔结了新的关税条约或协议,但仍不能完全自主地制定税率

收回 中华人民共和国成立后

完善 颁布一系列条例法规

2.个人所得税

民国 时期 1914年,北洋政府制定了所得税条例

1936年,国民政府开始征收个人所得税

中华人 民共和 国时期 在计划经济体制下,未征收个人所得税

1980年,通过《中华人民共和国个人所得税法》,我国的个人所得税制度正式确立

同课章节目录