专题6 近现代中国经济的转型与社会生活的变迁 2025年高考历史二轮专题复习(统编版)

文档属性

| 名称 | 专题6 近现代中国经济的转型与社会生活的变迁 2025年高考历史二轮专题复习(统编版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 504.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-26 18:12:05 | ||

图片预览

文档简介

专题6 近现代中国经济的转型与社会生活的变迁

鸦片战争后,中国自然经济逐步解体,19世纪60—70年代,中国民族资本主义诞生,历经短暂春天,曲折发展,对中国社会各方面都产生了重要影响。现代中国社会主义建设的起步,为我国工业化奠定了初步基础。中共十一届三中全会以来是改革开放和社会主义现代化建设的新时期,社会主义现代化建设取得举世瞩目的成就,逐渐形成了社会主义市场经济体制。

核心考点 核心主干

近代中国经济结构的变化 把握“四个阶段”“五种经济形态”和“一个重大事件” (1)“四个阶段”:民族工业产生、发展、较快发展、日益萎缩 (2)“五种经济形态”:自然经济、外国资本主义经济、民族资本主义经济、官僚资本主义经济、新民主主义经济 (3)“一个重大事件”:洋务运动

中国特色社会主义道路的探索 把握“三个阶段”“三次转折会议” (1)“三个阶段”: ①过渡时期:社会主义经济制度建立 ②20世纪50-70年代:曲折发展 ③中共十一届三中全会后:改革开放取得伟大成就 (2)“三次转折会议”:中共八大、中共十一届三中全会、中共十四大

中国近现代社会生活的变迁和中华人民共和国的精神风貌 把握“三个阶段”“一项精神风貌”和“三大变迁” (1)“三个阶段”:民国初年、新中国成立后、改革开放以来 (2)“一项精神风貌”:新中国成立以来,各个历史时期各行业的精神风貌及影响 (3)“三大变迁”:小康社会、城市化、社会保障

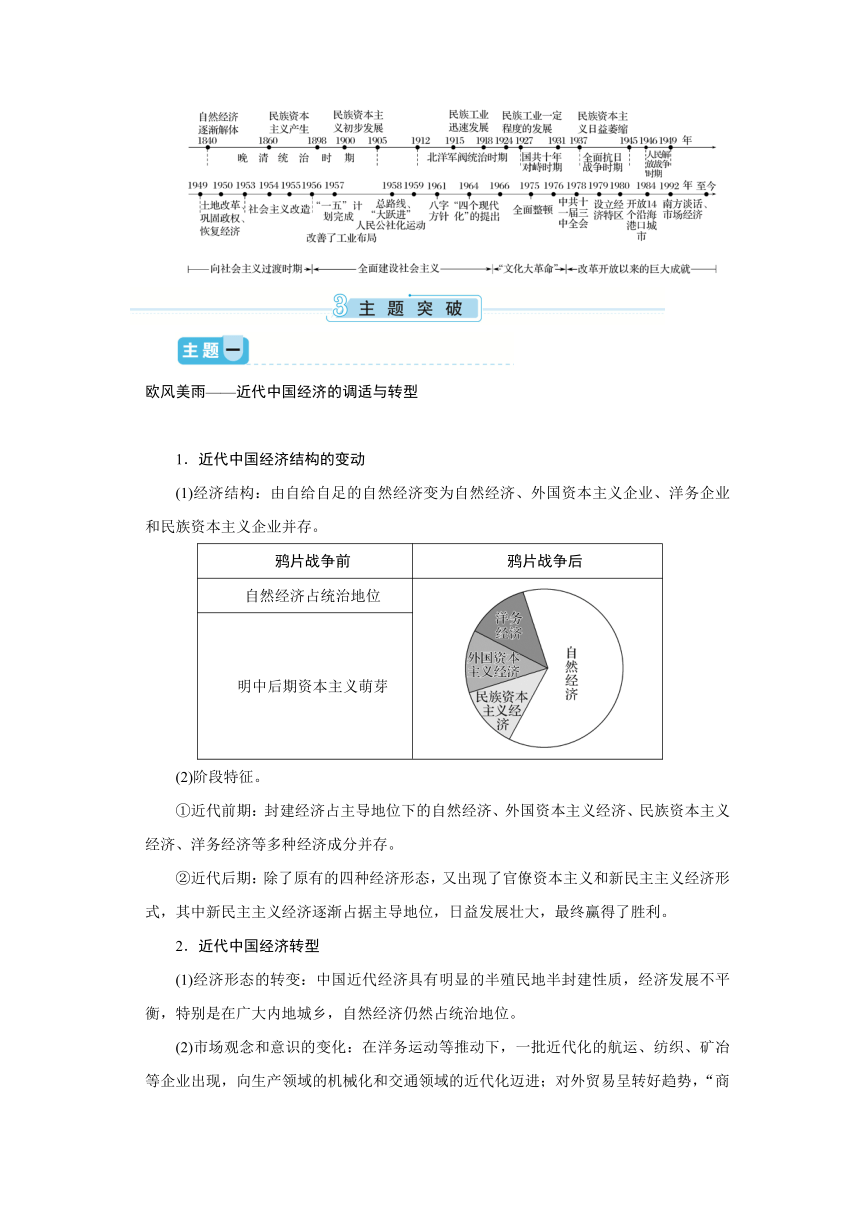

1.近代中国经济结构的变动

(1)经济结构:由自给自足的自然经济变为自然经济、外国资本主义企业、洋务企业和民族资本主义企业并存。

鸦片战争前 鸦片战争后

自然经济占统治地位

明中后期资本主义萌芽

(2)阶段特征。

①近代前期:封建经济占主导地位下的自然经济、外国资本主义经济、民族资本主义经济、洋务经济等多种经济成分并存。

②近代后期:除了原有的四种经济形态,又出现了官僚资本主义和新民主主义经济形式,其中新民主主义经济逐渐占据主导地位,日益发展壮大,最终赢得了胜利。

2.近代中国经济转型

(1)经济形态的转变:中国近代经济具有明显的半殖民地半封建性质,经济发展不平衡,特别是在广大内地城乡,自然经济仍然占统治地位。

(2)市场观念和意识的变化:在洋务运动等推动下,一批近代化的航运、纺织、矿冶等企业出现,向生产领域的机械化和交通领域的近代化迈进;对外贸易呈转好趋势,“商战”初具成效。

(3)经济政策的变化:商业思想由“重农抑商”到“振兴商业”“通商惠工”,变“抑商”为“恤商”,发展资本主义经济。

(4)商品结构的变化:由农副产品和手工业品占主导到市场商品种类大增,洋货和机制品充斥市场,形成以进出口商品为主导、土货洋货并存、生产原料和消费品并重的商品结构。市场流通商品呈现多元化的趋势。

(5)商人主体的多元化:鸦片战争前,商人以官商、私商为主。鸦片战争以后,洋行、买办兴起,民族资本主义商业的产生与发展,成为市场上的主导力量。

(6)社会阶层结构的变化:中国民族资产阶级产生,部分传统知识分子弃儒从商,投身实业。

3.近代中国商业经营方式的变化

经营 方式 主要史实

近代银行的 建立 1865年,英国在香港开办汇丰银行,随后在中国许多城市设立分行 1897年,盛宣怀在上海创办的中国通商银行,是中国人自办的第一家银行,其先后在各地设立分行

股份制企业 出现 19世纪70年代,民用股份制企业出现,股票也开始走向市场,其中较著名的有轮船招商局和开平矿务局发行的股票

证券机构出现 上海出现了最早专营股票的证券机构——上海平准股票公司

大型百货公司 的出现 1900年,香港成立了第一家大型百货公司——先施百货公司。之后在广州、上海等地也出现了大型百货公司

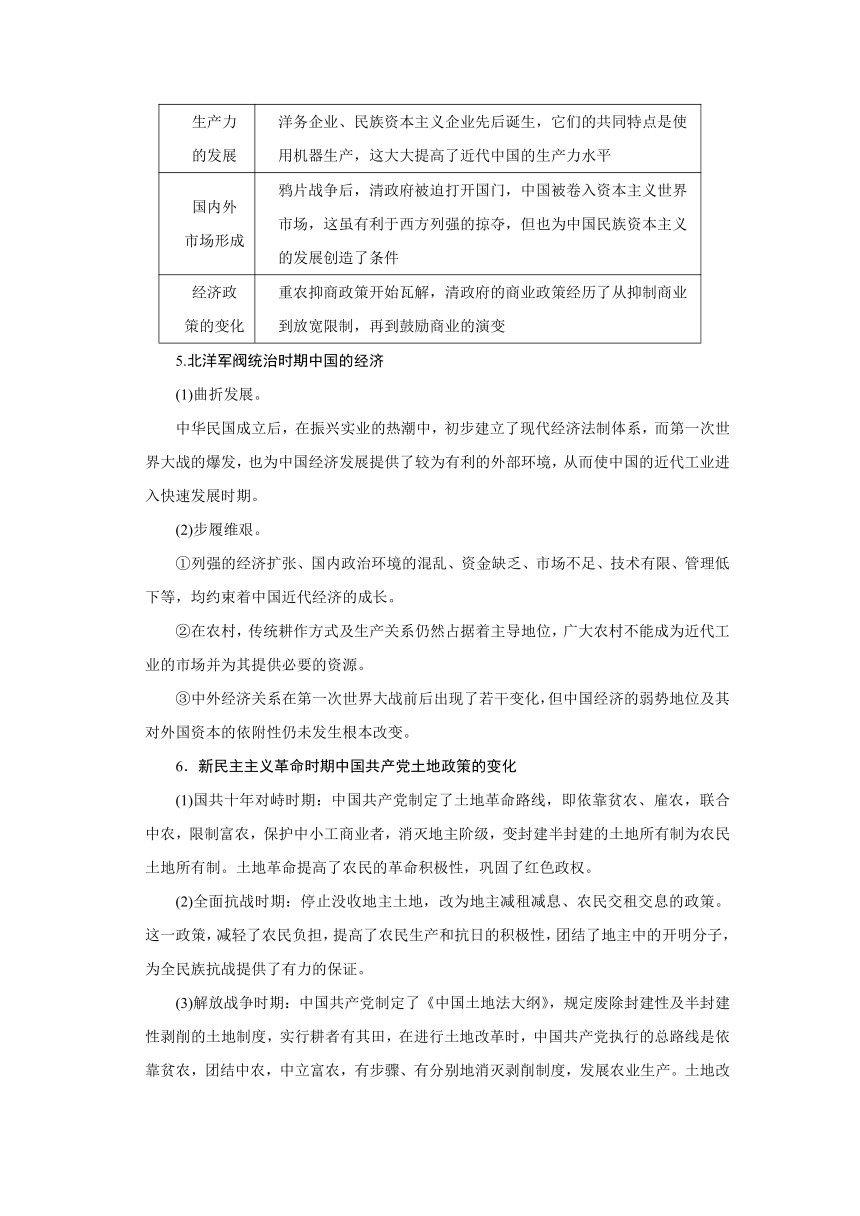

4.从社会转型视角认识鸦片战争后中国经济的五大变化

视角 变化

生产模 式的变化 自然经济开始解体,“纺”与“织”分离、“耕”与“织”分离引发了中国经济的深层次变化,商品经济迅速发展。

经济结 构的变动 自然经济逐渐瓦解,但仍占主导地位;外国资本、官僚资本、民族资本是近代中国三种主要的工业资本形式

生产力 的发展 洋务企业、民族资本主义企业先后诞生,它们的共同特点是使用机器生产,这大大提高了近代中国的生产力水平

国内外 市场形成 鸦片战争后,清政府被迫打开国门,中国被卷入资本主义世界市场,这虽有利于西方列强的掠夺,但也为中国民族资本主义的发展创造了条件

经济政 策的变化 重农抑商政策开始瓦解,清政府的商业政策经历了从抑制商业到放宽限制,再到鼓励商业的演变

5.北洋军阀统治时期中国的经济

(1)曲折发展。

中华民国成立后,在振兴实业的热潮中,初步建立了现代经济法制体系,而第一次世界大战的爆发,也为中国经济发展提供了较为有利的外部环境,从而使中国的近代工业进入快速发展时期。

(2)步履维艰。

①列强的经济扩张、国内政治环境的混乱、资金缺乏、市场不足、技术有限、管理低下等,均约束着中国近代经济的成长。

②在农村,传统耕作方式及生产关系仍然占据着主导地位,广大农村不能成为近代工业的市场并为其提供必要的资源。

③中外经济关系在第一次世界大战前后出现了若干变化,但中国经济的弱势地位及其对外国资本的依附性仍未发生根本改变。

6.新民主主义革命时期中国共产党土地政策的变化

(1)国共十年对峙时期:中国共产党制定了土地革命路线,即依靠贫农、雇农,联合中农,限制富农,保护中小工商业者,消灭地主阶级,变封建半封建的土地所有制为农民土地所有制。土地革命提高了农民的革命积极性,巩固了红色政权。

(2)全面抗战时期:停止没收地主土地,改为地主减租减息、农民交租交息的政策。这一政策,减轻了农民负担,提高了农民生产和抗日的积极性,团结了地主中的开明分子,为全民族抗战提供了有力的保证。

(3)解放战争时期:中国共产党制定了《中国土地法大纲》,规定废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田,在进行土地改革时,中国共产党执行的总路线是依靠贫农,团结中农,中立富农,有步骤、有分别地消灭剥削制度,发展农业生产。土地改革运动的开展,为解放战争的胜利提供了可靠保证。

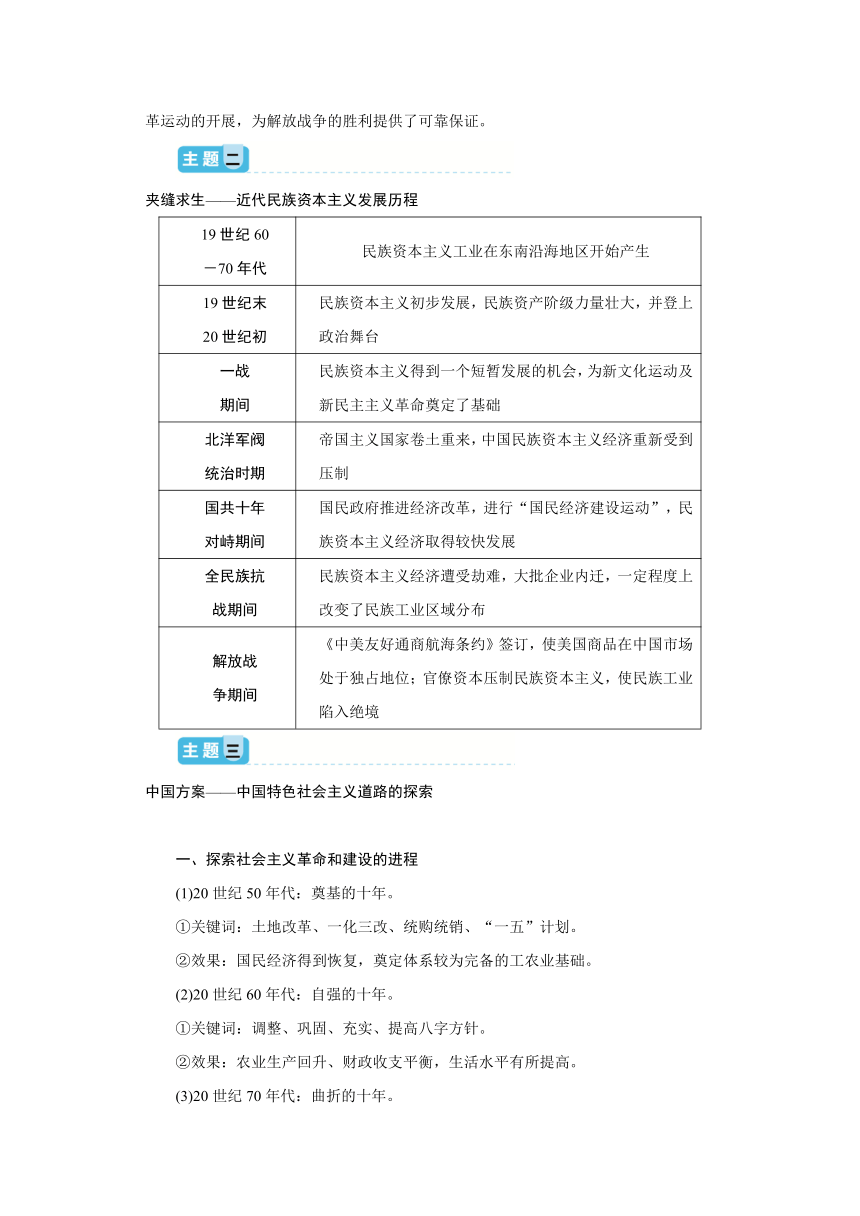

19世纪60 -70年代 民族资本主义工业在东南沿海地区开始产生

19世纪末 20世纪初 民族资本主义初步发展,民族资产阶级力量壮大,并登上政治舞台

一战 期间 民族资本主义得到一个短暂发展的机会,为新文化运动及新民主主义革命奠定了基础

北洋军阀 统治时期 帝国主义国家卷土重来,中国民族资本主义经济重新受到压制

国共十年 对峙期间 国民政府推进经济改革,进行“国民经济建设运动”,民族资本主义经济取得较快发展

全民族抗 战期间 民族资本主义经济遭受劫难,大批企业内迁,一定程度上改变了民族工业区域分布

解放战 争期间 《中美友好通商航海条约》签订,使美国商品在中国市场处于独占地位;官僚资本压制民族资本主义,使民族工业陷入绝境

一、探索社会主义革命和建设的进程

(1)20世纪50年代:奠基的十年。

①关键词:土地改革、一化三改、统购统销、“一五”计划。

②效果:国民经济得到恢复,奠定体系较为完备的工农业基础。

(2)20世纪60年代:自强的十年。

①关键词:调整、巩固、充实、提高八字方针。

②效果:农业生产回升、财政收支平衡,生活水平有所提高。

(3)20世纪70年代:曲折的十年。

①关键词:以阶级斗争为纲转变为以经济建设为中心。

②效果:前后截然不同的两个阶段,冰火洗礼后经济发展突破坚冰。

(4)20世纪80年代:转轨的十年。

①关键词:改革开放、联产承包。

②效果:经济建设奏响发展主旋律,改革开放成为全民参与的事业。

(5)20世纪90年代:蜕变的十年。

①关键词:下海、股市、市场经济。

②效果:经济得到高速发展,市场经济体系初步建立。

(6)21世纪:崛起的二十年。

①关键词:世贸组织、小康社会、新时代中国特色社会主义思想。

②效果:中国成为世界上举足轻重的政治、经济大国。

二、探索的具体线索

1.社会主义经济制度的建立

(1)背景:经过采取土地改革、稳定物价、统一财经等措施,1952年底,国民经济得到全面恢复。

(2)内容:在过渡时期总路线的指引下,经过三大改造和社会主义工业化建设,我国初步建立了社会主义经济制度。

2.国民经济的曲折发展

3.改革开放的伟大成就

(1)中共十一届三中全会:实现了中华人民共和国成立以来党和国家历史上具有深远意义的伟大转折,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。

(2)对内改革:首先在农村取得突破,随后城市经济体制改革全面展开。1992年,中共十四大提出了建立社会主义市场经济体制的目标。

(3)对外开放:1980年,设立4个经济特区。1984年,开放14个沿海港口城市。我国还建立起一批经济技术开发区和保税区。2001年,中国加入世界贸易组织,中国对外开放的步伐不断加快。

(4)伟大成就:改革开放以来,中国的国际竞争力持续增强。在基础设施建设、自主研发、人工智能等领域实现了跨越式发展。

4.新中国成立初期对苏联社会主义建设经验的借鉴与创新

举措 借鉴 创新

经济制度 建立 对农业、手工业、资本主义工商业进行社会主义改造,逐步消灭私有制 将变革生产关系与发展生产力并举,首创公私合营的模式

工业化建 设 开展五年计划建设,优先发展重工业 正确处理好重工业与农业、轻工业的关系,关注民生问题

经济结构 与体制 变多种所有制为单一的公有制,建立计划经济体制 注意克服苏联模式过度集中的缺点,注意解决人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾

5.新中国成立后对农村生产关系的调整

(1)国民经济恢复时期:1950—1952年的土地改革,废除地主土地所有制,实行农民土地所有制,促进了农村经济的发展,为国民经济的恢复奠定了基础。

(2)三大改造时期:1953—1956年,对农业的社会主义改造、农业生产合作化运动,为工业化发展作出了重大贡献,为社会主义制度的建立提供了条件。

(3)人民公社化运动:1958年开始,扩大生产规模,提高公有化程度,违背了客观规律,严重阻碍了农村生产力的发展。

(4)调整国民经济的八字方针:1961年,实行调整、巩固、充实、提高的“八字方针”,促进了农村经济的发展和国民经济的好转。

(5)改革开放初期:20世纪80年代以来,实行家庭联产承包责任制,提高了农民的生产积极性,促进了农村生产力的迅速发展,为城市经济体制改革全面展开提供了条件。

(6)21世纪初:农村改革废除农业税,允许农民土地适当流转,延长土地承包权等,有利于采用现代农业生产技术,有利于农业的集约化生产。

1.民国初年社会生活的新气象

(1)南京临时政府致力于社会生活方面的除旧布新,宣布改用阳历,颁布剪发辫、易服饰和废止缠足的法律。

(2)越来越多的人认识到过去的陈规陋习不符合时代潮流,应接受文明开化的新习俗、新风尚。

2.社会主义建设时期的奉献精神

(1)“两弹一星”精神。

①热爱祖国、无私奉献:把个人的理想与祖国的命运联系在一起、把个人的志向与民族的振兴联系在一起。

②自力更生、艰苦奋斗:不辞辛劳、克服艰难、经受考验。

③大力协同、勇于攀登:团结一致、求真务实、大胆创新。

(2)工匠精神。

①爱国敬业、服务人民的工匠爱国精神。

②自力更生、发愤图强的工匠担当精神。

③互相学习、互相帮助的工匠合作精神。

④精益求精、追求卓越的工匠进取精神。

⑤刻苦钻研、技术革新的工匠创新精神。

3.改革开放新时期的时代精神

(1)特区精神。

敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神,激励干部群众勇当新时代的“拓荒牛”。

(2)抗震救灾精神。

①万众一心、众志成城,坚持一方有难八方支援。

②不畏艰险、百折不挠,展示了广大军民面对极其惨烈的灾难,临危不惧的英勇精神。

③以人为本,尊重科学,运用科学,把科技的力量与顽强的斗争紧密结合起来,化解种种风险。

(3)载人航天精神。

特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献。

4.改革开放后社会生活的变迁

(1)小康社会。

(2)城市化:1978年后,中国的城市化进程加快。2021年末,我国常住人口城镇化率为64.72%,城镇化水平稳步提升。

(3)社会保障:中华人民共和国成立后,具有中国特色的社会保障制度逐步建立,建成世界上规模最大的社会保障体系。

5.中国近代物质生活、社会习俗变迁的原因

(1)变迁之根源——社会的变异性:鸦片战争以后,西方文明进入中国,与中国传统文化呈现冲突与融合之势、新旧事物呈现摒弃与吸收之势。

(2)变迁之趋向——政治的导向性:政治导向和政府政策直接引导社会习俗的变迁,以风俗改良为宗旨的社会团体也与政府的政策遥相呼应。

(3)变迁之催化——商业发展的趋利性:“重商”政策开始推行,世人重商一度成为引领潮流的时尚。

(4)变迁之前奏——思想的革新性:在西方文明中新的文化价值观的浸润下,一种崭新的社会风俗开始出现。

(5)变迁之诱发——传教士的引导性:教会和教堂成为传播近代科学文化知识的重要机构和地点。

(6)其他因素,如洋货输入、传教灌输、租界展示、出洋考察以及民众的接受和传播,都不同程度上推动了近代民俗的变迁。

6.近代中国社会生活变迁的特点

(1)从地域看:受列强侵略的影响,呈现由通商口岸城市、沿海城市逐渐向内地渗透的趋势。

(2)从过程看:经历了由被动接受到主动学习、由冲突到相互融合的过程。

(3)从水平看:通商口岸、大城市变化较快,广大农村变化缓慢。

(4)从动力看:社会运动和上层人物的倡导起到了推动作用。

(5)从趋势看:平等、民主、文明是其发展的主要趋势。

7.近代中国社会生活变迁的影响

(1)政治:有利于近代中国反封建斗争的展开,促进了资产阶级民主革命的发展。

(2)经济:有利于近代中国资本主义经济的发展,推进了工业化进程。

(3)思想文化:有利于冲破封建文化的束缚,革除弊端,保留中国传统文化的精髓,又增添了文明科学的内涵。

鸦片战争后,中国自然经济逐步解体,19世纪60—70年代,中国民族资本主义诞生,历经短暂春天,曲折发展,对中国社会各方面都产生了重要影响。现代中国社会主义建设的起步,为我国工业化奠定了初步基础。中共十一届三中全会以来是改革开放和社会主义现代化建设的新时期,社会主义现代化建设取得举世瞩目的成就,逐渐形成了社会主义市场经济体制。

核心考点 核心主干

近代中国经济结构的变化 把握“四个阶段”“五种经济形态”和“一个重大事件” (1)“四个阶段”:民族工业产生、发展、较快发展、日益萎缩 (2)“五种经济形态”:自然经济、外国资本主义经济、民族资本主义经济、官僚资本主义经济、新民主主义经济 (3)“一个重大事件”:洋务运动

中国特色社会主义道路的探索 把握“三个阶段”“三次转折会议” (1)“三个阶段”: ①过渡时期:社会主义经济制度建立 ②20世纪50-70年代:曲折发展 ③中共十一届三中全会后:改革开放取得伟大成就 (2)“三次转折会议”:中共八大、中共十一届三中全会、中共十四大

中国近现代社会生活的变迁和中华人民共和国的精神风貌 把握“三个阶段”“一项精神风貌”和“三大变迁” (1)“三个阶段”:民国初年、新中国成立后、改革开放以来 (2)“一项精神风貌”:新中国成立以来,各个历史时期各行业的精神风貌及影响 (3)“三大变迁”:小康社会、城市化、社会保障

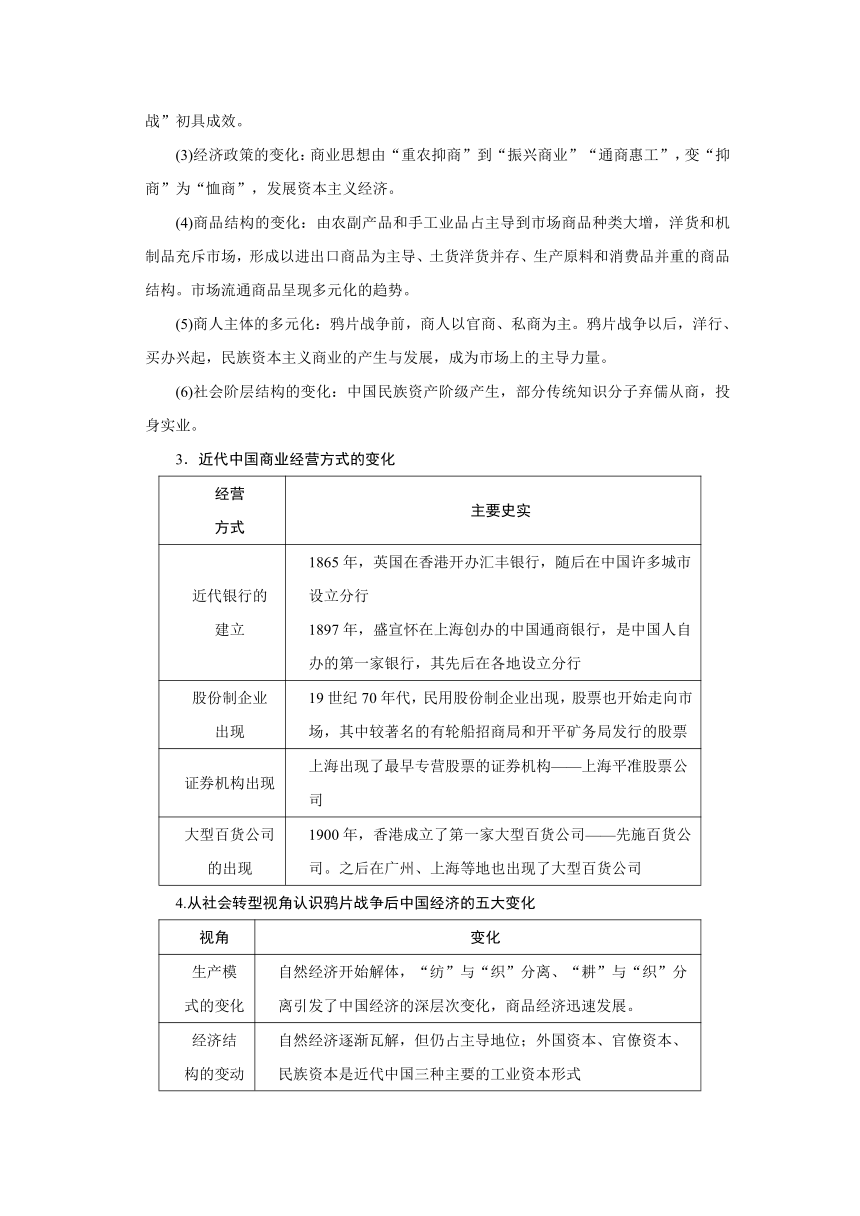

1.近代中国经济结构的变动

(1)经济结构:由自给自足的自然经济变为自然经济、外国资本主义企业、洋务企业和民族资本主义企业并存。

鸦片战争前 鸦片战争后

自然经济占统治地位

明中后期资本主义萌芽

(2)阶段特征。

①近代前期:封建经济占主导地位下的自然经济、外国资本主义经济、民族资本主义经济、洋务经济等多种经济成分并存。

②近代后期:除了原有的四种经济形态,又出现了官僚资本主义和新民主主义经济形式,其中新民主主义经济逐渐占据主导地位,日益发展壮大,最终赢得了胜利。

2.近代中国经济转型

(1)经济形态的转变:中国近代经济具有明显的半殖民地半封建性质,经济发展不平衡,特别是在广大内地城乡,自然经济仍然占统治地位。

(2)市场观念和意识的变化:在洋务运动等推动下,一批近代化的航运、纺织、矿冶等企业出现,向生产领域的机械化和交通领域的近代化迈进;对外贸易呈转好趋势,“商战”初具成效。

(3)经济政策的变化:商业思想由“重农抑商”到“振兴商业”“通商惠工”,变“抑商”为“恤商”,发展资本主义经济。

(4)商品结构的变化:由农副产品和手工业品占主导到市场商品种类大增,洋货和机制品充斥市场,形成以进出口商品为主导、土货洋货并存、生产原料和消费品并重的商品结构。市场流通商品呈现多元化的趋势。

(5)商人主体的多元化:鸦片战争前,商人以官商、私商为主。鸦片战争以后,洋行、买办兴起,民族资本主义商业的产生与发展,成为市场上的主导力量。

(6)社会阶层结构的变化:中国民族资产阶级产生,部分传统知识分子弃儒从商,投身实业。

3.近代中国商业经营方式的变化

经营 方式 主要史实

近代银行的 建立 1865年,英国在香港开办汇丰银行,随后在中国许多城市设立分行 1897年,盛宣怀在上海创办的中国通商银行,是中国人自办的第一家银行,其先后在各地设立分行

股份制企业 出现 19世纪70年代,民用股份制企业出现,股票也开始走向市场,其中较著名的有轮船招商局和开平矿务局发行的股票

证券机构出现 上海出现了最早专营股票的证券机构——上海平准股票公司

大型百货公司 的出现 1900年,香港成立了第一家大型百货公司——先施百货公司。之后在广州、上海等地也出现了大型百货公司

4.从社会转型视角认识鸦片战争后中国经济的五大变化

视角 变化

生产模 式的变化 自然经济开始解体,“纺”与“织”分离、“耕”与“织”分离引发了中国经济的深层次变化,商品经济迅速发展。

经济结 构的变动 自然经济逐渐瓦解,但仍占主导地位;外国资本、官僚资本、民族资本是近代中国三种主要的工业资本形式

生产力 的发展 洋务企业、民族资本主义企业先后诞生,它们的共同特点是使用机器生产,这大大提高了近代中国的生产力水平

国内外 市场形成 鸦片战争后,清政府被迫打开国门,中国被卷入资本主义世界市场,这虽有利于西方列强的掠夺,但也为中国民族资本主义的发展创造了条件

经济政 策的变化 重农抑商政策开始瓦解,清政府的商业政策经历了从抑制商业到放宽限制,再到鼓励商业的演变

5.北洋军阀统治时期中国的经济

(1)曲折发展。

中华民国成立后,在振兴实业的热潮中,初步建立了现代经济法制体系,而第一次世界大战的爆发,也为中国经济发展提供了较为有利的外部环境,从而使中国的近代工业进入快速发展时期。

(2)步履维艰。

①列强的经济扩张、国内政治环境的混乱、资金缺乏、市场不足、技术有限、管理低下等,均约束着中国近代经济的成长。

②在农村,传统耕作方式及生产关系仍然占据着主导地位,广大农村不能成为近代工业的市场并为其提供必要的资源。

③中外经济关系在第一次世界大战前后出现了若干变化,但中国经济的弱势地位及其对外国资本的依附性仍未发生根本改变。

6.新民主主义革命时期中国共产党土地政策的变化

(1)国共十年对峙时期:中国共产党制定了土地革命路线,即依靠贫农、雇农,联合中农,限制富农,保护中小工商业者,消灭地主阶级,变封建半封建的土地所有制为农民土地所有制。土地革命提高了农民的革命积极性,巩固了红色政权。

(2)全面抗战时期:停止没收地主土地,改为地主减租减息、农民交租交息的政策。这一政策,减轻了农民负担,提高了农民生产和抗日的积极性,团结了地主中的开明分子,为全民族抗战提供了有力的保证。

(3)解放战争时期:中国共产党制定了《中国土地法大纲》,规定废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田,在进行土地改革时,中国共产党执行的总路线是依靠贫农,团结中农,中立富农,有步骤、有分别地消灭剥削制度,发展农业生产。土地改革运动的开展,为解放战争的胜利提供了可靠保证。

19世纪60 -70年代 民族资本主义工业在东南沿海地区开始产生

19世纪末 20世纪初 民族资本主义初步发展,民族资产阶级力量壮大,并登上政治舞台

一战 期间 民族资本主义得到一个短暂发展的机会,为新文化运动及新民主主义革命奠定了基础

北洋军阀 统治时期 帝国主义国家卷土重来,中国民族资本主义经济重新受到压制

国共十年 对峙期间 国民政府推进经济改革,进行“国民经济建设运动”,民族资本主义经济取得较快发展

全民族抗 战期间 民族资本主义经济遭受劫难,大批企业内迁,一定程度上改变了民族工业区域分布

解放战 争期间 《中美友好通商航海条约》签订,使美国商品在中国市场处于独占地位;官僚资本压制民族资本主义,使民族工业陷入绝境

一、探索社会主义革命和建设的进程

(1)20世纪50年代:奠基的十年。

①关键词:土地改革、一化三改、统购统销、“一五”计划。

②效果:国民经济得到恢复,奠定体系较为完备的工农业基础。

(2)20世纪60年代:自强的十年。

①关键词:调整、巩固、充实、提高八字方针。

②效果:农业生产回升、财政收支平衡,生活水平有所提高。

(3)20世纪70年代:曲折的十年。

①关键词:以阶级斗争为纲转变为以经济建设为中心。

②效果:前后截然不同的两个阶段,冰火洗礼后经济发展突破坚冰。

(4)20世纪80年代:转轨的十年。

①关键词:改革开放、联产承包。

②效果:经济建设奏响发展主旋律,改革开放成为全民参与的事业。

(5)20世纪90年代:蜕变的十年。

①关键词:下海、股市、市场经济。

②效果:经济得到高速发展,市场经济体系初步建立。

(6)21世纪:崛起的二十年。

①关键词:世贸组织、小康社会、新时代中国特色社会主义思想。

②效果:中国成为世界上举足轻重的政治、经济大国。

二、探索的具体线索

1.社会主义经济制度的建立

(1)背景:经过采取土地改革、稳定物价、统一财经等措施,1952年底,国民经济得到全面恢复。

(2)内容:在过渡时期总路线的指引下,经过三大改造和社会主义工业化建设,我国初步建立了社会主义经济制度。

2.国民经济的曲折发展

3.改革开放的伟大成就

(1)中共十一届三中全会:实现了中华人民共和国成立以来党和国家历史上具有深远意义的伟大转折,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。

(2)对内改革:首先在农村取得突破,随后城市经济体制改革全面展开。1992年,中共十四大提出了建立社会主义市场经济体制的目标。

(3)对外开放:1980年,设立4个经济特区。1984年,开放14个沿海港口城市。我国还建立起一批经济技术开发区和保税区。2001年,中国加入世界贸易组织,中国对外开放的步伐不断加快。

(4)伟大成就:改革开放以来,中国的国际竞争力持续增强。在基础设施建设、自主研发、人工智能等领域实现了跨越式发展。

4.新中国成立初期对苏联社会主义建设经验的借鉴与创新

举措 借鉴 创新

经济制度 建立 对农业、手工业、资本主义工商业进行社会主义改造,逐步消灭私有制 将变革生产关系与发展生产力并举,首创公私合营的模式

工业化建 设 开展五年计划建设,优先发展重工业 正确处理好重工业与农业、轻工业的关系,关注民生问题

经济结构 与体制 变多种所有制为单一的公有制,建立计划经济体制 注意克服苏联模式过度集中的缺点,注意解决人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾

5.新中国成立后对农村生产关系的调整

(1)国民经济恢复时期:1950—1952年的土地改革,废除地主土地所有制,实行农民土地所有制,促进了农村经济的发展,为国民经济的恢复奠定了基础。

(2)三大改造时期:1953—1956年,对农业的社会主义改造、农业生产合作化运动,为工业化发展作出了重大贡献,为社会主义制度的建立提供了条件。

(3)人民公社化运动:1958年开始,扩大生产规模,提高公有化程度,违背了客观规律,严重阻碍了农村生产力的发展。

(4)调整国民经济的八字方针:1961年,实行调整、巩固、充实、提高的“八字方针”,促进了农村经济的发展和国民经济的好转。

(5)改革开放初期:20世纪80年代以来,实行家庭联产承包责任制,提高了农民的生产积极性,促进了农村生产力的迅速发展,为城市经济体制改革全面展开提供了条件。

(6)21世纪初:农村改革废除农业税,允许农民土地适当流转,延长土地承包权等,有利于采用现代农业生产技术,有利于农业的集约化生产。

1.民国初年社会生活的新气象

(1)南京临时政府致力于社会生活方面的除旧布新,宣布改用阳历,颁布剪发辫、易服饰和废止缠足的法律。

(2)越来越多的人认识到过去的陈规陋习不符合时代潮流,应接受文明开化的新习俗、新风尚。

2.社会主义建设时期的奉献精神

(1)“两弹一星”精神。

①热爱祖国、无私奉献:把个人的理想与祖国的命运联系在一起、把个人的志向与民族的振兴联系在一起。

②自力更生、艰苦奋斗:不辞辛劳、克服艰难、经受考验。

③大力协同、勇于攀登:团结一致、求真务实、大胆创新。

(2)工匠精神。

①爱国敬业、服务人民的工匠爱国精神。

②自力更生、发愤图强的工匠担当精神。

③互相学习、互相帮助的工匠合作精神。

④精益求精、追求卓越的工匠进取精神。

⑤刻苦钻研、技术革新的工匠创新精神。

3.改革开放新时期的时代精神

(1)特区精神。

敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神,激励干部群众勇当新时代的“拓荒牛”。

(2)抗震救灾精神。

①万众一心、众志成城,坚持一方有难八方支援。

②不畏艰险、百折不挠,展示了广大军民面对极其惨烈的灾难,临危不惧的英勇精神。

③以人为本,尊重科学,运用科学,把科技的力量与顽强的斗争紧密结合起来,化解种种风险。

(3)载人航天精神。

特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献。

4.改革开放后社会生活的变迁

(1)小康社会。

(2)城市化:1978年后,中国的城市化进程加快。2021年末,我国常住人口城镇化率为64.72%,城镇化水平稳步提升。

(3)社会保障:中华人民共和国成立后,具有中国特色的社会保障制度逐步建立,建成世界上规模最大的社会保障体系。

5.中国近代物质生活、社会习俗变迁的原因

(1)变迁之根源——社会的变异性:鸦片战争以后,西方文明进入中国,与中国传统文化呈现冲突与融合之势、新旧事物呈现摒弃与吸收之势。

(2)变迁之趋向——政治的导向性:政治导向和政府政策直接引导社会习俗的变迁,以风俗改良为宗旨的社会团体也与政府的政策遥相呼应。

(3)变迁之催化——商业发展的趋利性:“重商”政策开始推行,世人重商一度成为引领潮流的时尚。

(4)变迁之前奏——思想的革新性:在西方文明中新的文化价值观的浸润下,一种崭新的社会风俗开始出现。

(5)变迁之诱发——传教士的引导性:教会和教堂成为传播近代科学文化知识的重要机构和地点。

(6)其他因素,如洋货输入、传教灌输、租界展示、出洋考察以及民众的接受和传播,都不同程度上推动了近代民俗的变迁。

6.近代中国社会生活变迁的特点

(1)从地域看:受列强侵略的影响,呈现由通商口岸城市、沿海城市逐渐向内地渗透的趋势。

(2)从过程看:经历了由被动接受到主动学习、由冲突到相互融合的过程。

(3)从水平看:通商口岸、大城市变化较快,广大农村变化缓慢。

(4)从动力看:社会运动和上层人物的倡导起到了推动作用。

(5)从趋势看:平等、民主、文明是其发展的主要趋势。

7.近代中国社会生活变迁的影响

(1)政治:有利于近代中国反封建斗争的展开,促进了资产阶级民主革命的发展。

(2)经济:有利于近代中国资本主义经济的发展,推进了工业化进程。

(3)思想文化:有利于冲破封建文化的束缚,革除弊端,保留中国传统文化的精髓,又增添了文明科学的内涵。

同课章节目录