专题7近现代中国的思想解放与科技文化成就 2025年高考历史二轮专题复习(统编版)

文档属性

| 名称 | 专题7近现代中国的思想解放与科技文化成就 2025年高考历史二轮专题复习(统编版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 432.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-26 18:13:35 | ||

图片预览

文档简介

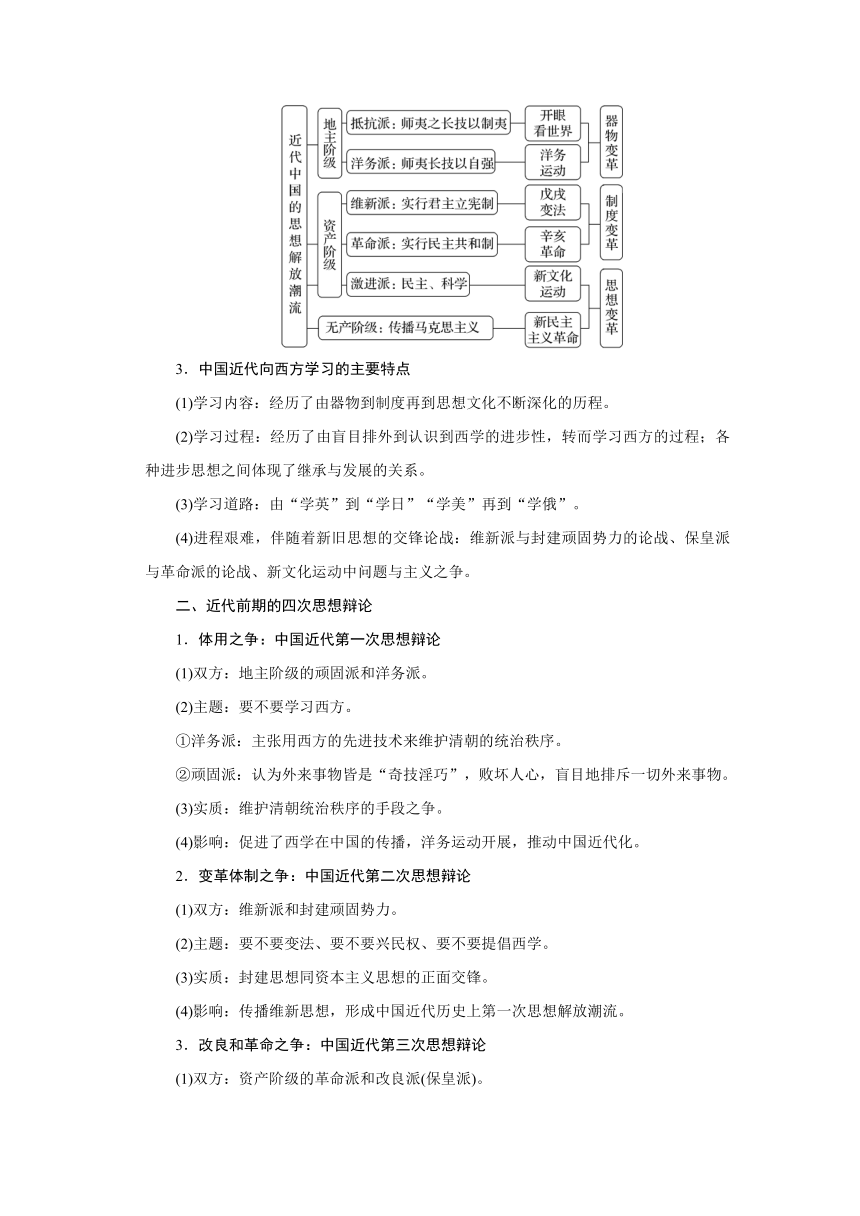

专题7 近现代中国的思想解放与科技文化成就

从“师夷长技以制夷”到维新变法,再到提倡民主科学,传播马克思主义,这是近代中国人向西方学习的渐进过程,追求民主共和。邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,是坚持和发展中国特色社会主义的行动指南。复习“近现代中国的思想解放与科技文化成就”,领悟近代中国人民向西方学习的渐进过程,马克思主义中国化时代化让中国民主革命发生了巨大变化。认识中国特色社会主义思想等重大理论成果,增强文化自信、理论自信。

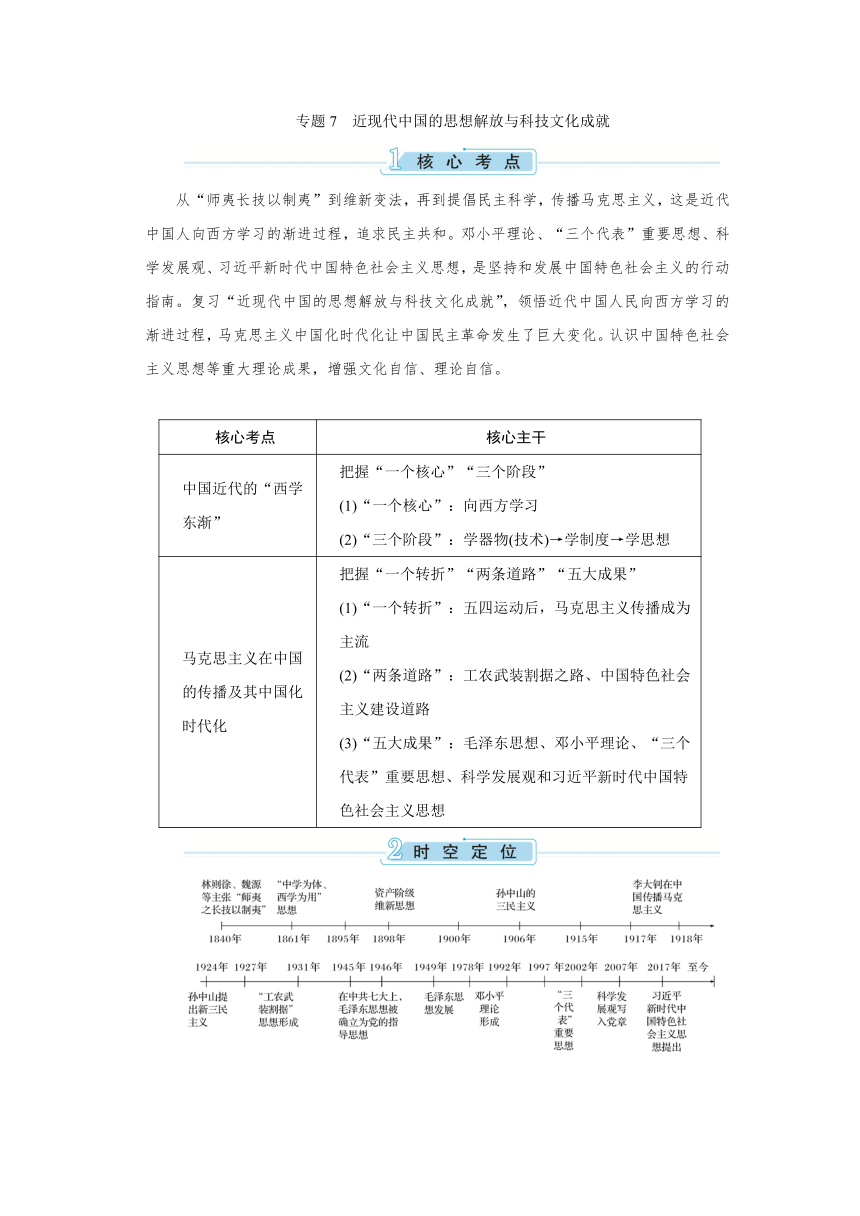

核心考点 核心主干

中国近代的“西学东渐” 把握“一个核心”“三个阶段” (1)“一个核心”:向西方学习 (2)“三个阶段”:学器物(技术)→学制度→学思想

马克思主义在中国的传播及其中国化时代化 把握“一个转折”“两条道路”“五大成果” (1)“一个转折”:五四运动后,马克思主义传播成为主流 (2)“两条道路”:工农武装割据之路、中国特色社会主义建设道路 (3)“五大成果”:毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想

一、西学东渐

1.近代思想解放的历程

历程 代表人物 思想内容 影响

第一阶段:从 鸦片战争到甲 午中日战争 林则徐、 魏源等 主张学习西方,提出“师夷之长技以制夷” 没有付诸实践,但学习西方,强国御侮逐渐成为中国近代的思想主流

李鸿章等 用西方先进科学技术维护封建统治 ①洋务运动是中国早期现代化的尝试 ②没有达到保障国家安全、抵抗外敌侵略、维护统治的目的

第二阶段:从 甲午中日战争 到辛亥革命 康有为、 梁启超等 学习西方的政治制度,变法维新,实行君主立宪制 掀起戊戌维新运动,推动了新思想的传播,起到思想解放的作用

孙中山等 提出三民主义,主张暴力推翻清政府,建立民主共和国 成为辛亥革命的思想武器

第三阶段:新 文化运动 陈独秀、 李大钊、 鲁迅等 前期提倡民主与科学,后期宣传马克思主义 推动思想文化革新,有着解放思想的重大意义

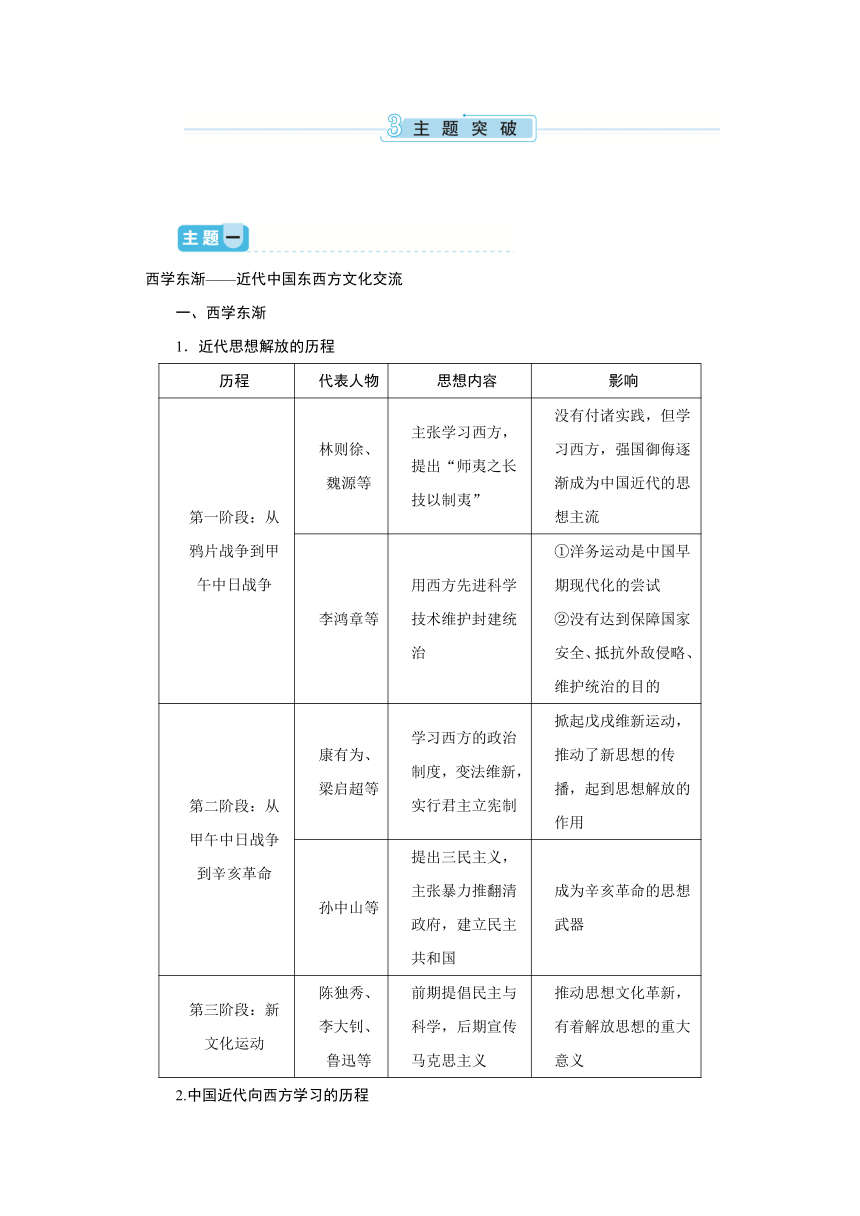

2.中国近代向西方学习的历程

3.中国近代向西方学习的主要特点

(1)学习内容:经历了由器物到制度再到思想文化不断深化的历程。

(2)学习过程:经历了由盲目排外到认识到西学的进步性,转而学习西方的过程;各种进步思想之间体现了继承与发展的关系。

(3)学习道路:由“学英”到“学日”“学美”再到“学俄”。

(4)进程艰难,伴随着新旧思想的交锋论战:维新派与封建顽固势力的论战、保皇派与革命派的论战、新文化运动中问题与主义之争。

二、近代前期的四次思想辩论

1.体用之争:中国近代第一次思想辩论

(1)双方:地主阶级的顽固派和洋务派。

(2)主题:要不要学习西方。

①洋务派:主张用西方的先进技术来维护清朝的统治秩序。

②顽固派:认为外来事物皆是“奇技淫巧”,败坏人心,盲目地排斥一切外来事物。

(3)实质:维护清朝统治秩序的手段之争。

(4)影响:促进了西学在中国的传播,洋务运动开展,推动中国近代化。

2.变革体制之争:中国近代第二次思想辩论

(1)双方:维新派和封建顽固势力。

(2)主题:要不要变法、要不要兴民权、要不要提倡西学。

(3)实质:封建思想同资本主义思想的正面交锋。

(4)影响:传播维新思想,形成中国近代历史上第一次思想解放潮流。

3.改良和革命之争:中国近代第三次思想辩论

(1)双方:资产阶级的革命派和改良派(保皇派)。

(2)主题:要不要革命和推翻清朝的统治,要不要建立民主共和政体。

(3)实质:君主立宪与民主共和的政体之争。

(4)影响:为民主思想传播和民主革命爆发做了舆论准备,扩大革命影响,壮大革命阵营。

4.问题与主义之争:中国近代第四次思想辩论

(1)双方:资产阶级的改良派和激进派。

(2)内容:新文化运动后期,围绕问题与主义、社会主义问题、建立马克思主义政党的争论。

(3)实质:马克思主义者与自由主义者的论战。

(4)影响:进一步传播马克思主义,一批先进知识分子转变成马克思主义者,推动中国革命发展。

三、20世纪上半期的两大革命理论

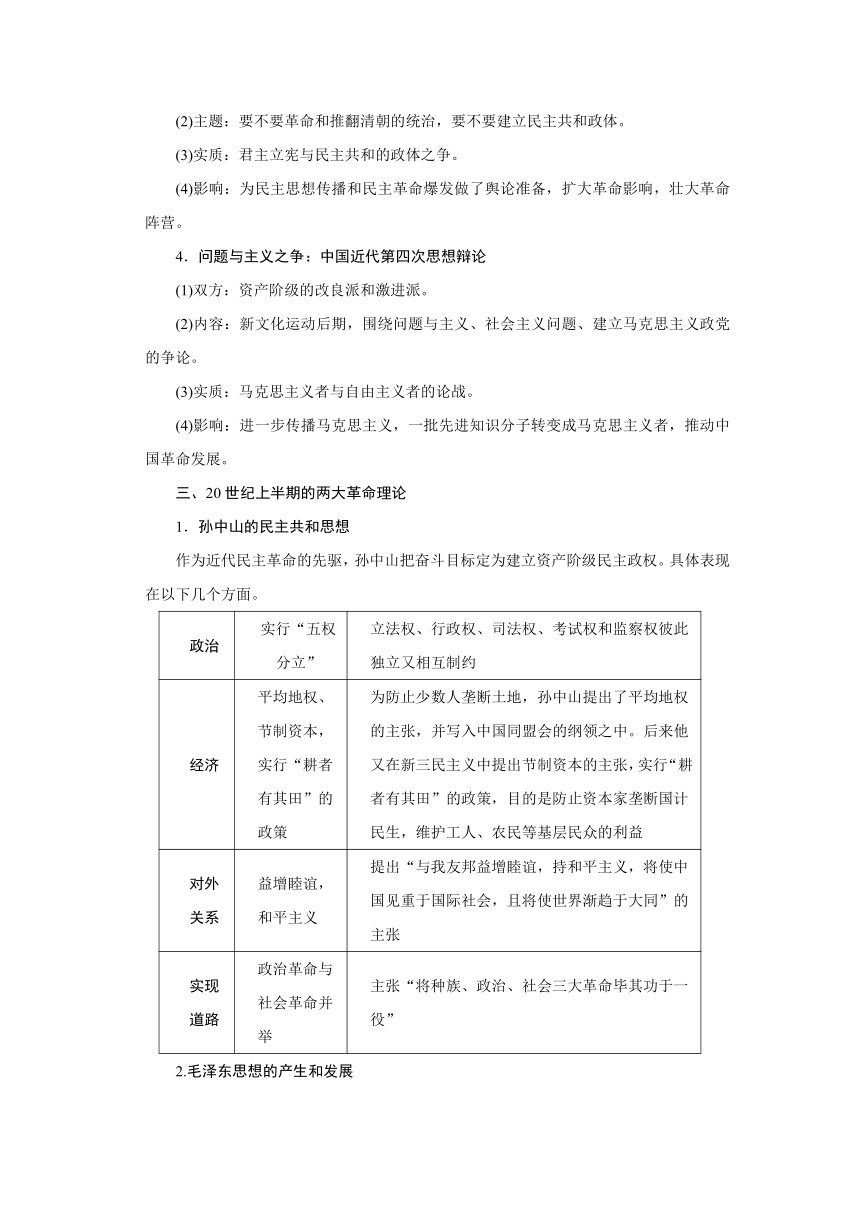

1.孙中山的民主共和思想

作为近代民主革命的先驱,孙中山把奋斗目标定为建立资产阶级民主政权。具体表现在以下几个方面。

政治 实行“五权分立” 立法权、行政权、司法权、考试权和监察权彼此独立又相互制约

经济 平均地权、节制资本,实行“耕者有其田”的政策 为防止少数人垄断土地,孙中山提出了平均地权的主张,并写入中国同盟会的纲领之中。后来他又在新三民主义中提出节制资本的主张,实行“耕者有其田”的政策,目的是防止资本家垄断国计民生,维护工人、农民等基层民众的利益

对外 关系 益增睦谊,和平主义 提出“与我友邦益增睦谊,持和平主义,将使中国见重于国际社会,且将使世界渐趋于大同”的主张

实现 道路 政治革命与社会革命并举 主张“将种族、政治、社会三大革命毕其功于一役”

2.毛泽东思想的产生和发展

历史 时期 阶段 特点 主要著作 主要内容

国民 革命 时期 发端 《中国社会各阶级的分析》《湖南农民运动考察报告》 提出坚持无产阶级对民主革命的领导权和依靠农民进行革命斗争的主张

井冈 山时 期 形成 《中国的红色政权为什么能够存在》《井冈山的斗争》《星星之火,可以燎原》 提出“农村包围城市,武装夺取政权”的革命思想,以及“星星之火,可以燎原”等理论,为中国革命指明方向

延安 时期 成熟 《论持久战》《新民主主义论》《论联合政府》 对新民主主义革命理论进行了完整阐述,关于中国革命的论述已经形成比较完整的理论体系

解放 战争 时期 丰富 中共七届二中全会报告、《论人民民主专政》 指出党的工作重心的转移,为即将成立的新中国做了政治理论准备

四、近代中华文化的传播

1.唐人街:19世纪,大量华工来到美洲和大洋洲,华工的聚集地形成唐人街,他们保留和传播着中华文化。

2.科举制:鸦片战争后,中国的科举制被大量介绍到西方,对西方文官制度的形成有重要影响,促进了西方政治制度的完善。

3.饮茶风俗:最初,中国茶主要在中国周边传播;近代以来,欧美、日本等地在接受中国茶和茶文化的同时,也根据自身的风俗习惯创造出新的茶文化。

4.服饰风格:富有东方韵味的中国服饰文化传入欧洲,对欧洲尤其是法国的服装设计产生了深远的影响。

1.马克思主义的传入:俄国十月革命后,马克思主义在中国广泛传播。马克思主义在中国的传播过程中同工人运动相结合,为中国共产党的诞生创造了条件。

2.马克思主义的中国化时代化

(1)毛泽东思想:以毛泽东为主要代表的中国共产党人将马克思主义与中国革命具体实践相结合,开辟了中国革命新道路,毛泽东思想逐渐成为中国共产党的指导思想。

(2)邓小平理论:以邓小平同志为主要代表的中国共产党人将马克思主义与中国社会主义建设实践相结合,逐步形成了建设中国特色社会主义的路线、方针、政策,创立了邓小平理论。在中共十五大上,邓小平理论被确立为中国共产党的指导思想。

(3)“三个代表”重要思想:1989年中共十三届四中全会以后,以江泽民同志为主要代表的中国共产党人,积累了治党治国新的宝贵经验,形成了“三个代表”重要思想。

(4)科学发展观:中共十六大以后,以胡锦涛同志为主要代表的中国共产党人,根据新的发展要求,形成了以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观。

(5)习近平新时代中国特色社会主义思想

①形成:中共十八大以后,以习近平同志为核心的党中央正确分析了中国社会的主要矛盾,形成了习近平新时代中国特色社会主义思想。

②地位:中共十九大确立习近平新时代中国特色社会主义思想为中国共产党必须长期坚持的指导思想;2018年,《中华人民共和国宪法修正案》将习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法。

1.近代中国新式教育的发展

(1)晚清时期。

①洋务派开设新式学堂、派遣留学生,迈出了中国教育近代化历程的第一步。

②维新派创办了万木草堂等新式学堂,之后维新变法虽然失败,但对教育发展产生了较大影响。

③清末新政时期,清政府颁布“癸卯学制”,规定各级各类学堂总的“立学宗旨”,强调以忠孝为根本,以传统的经史之学为基础,在保证学生具有封建伦理道德的前提下,学习西学以求实用。

(2)北洋军阀统治时期(1912—1928年)。

①中华民国成立后,顺应社会发展潮流,颁布了中国第一个资产阶级性质的学制——“壬子癸丑学制”,在实业教育外,增加了初等和中等补习教育,承认女子受教育的权利等。

②颁布“壬戌学制”,采用了“六三三制”,并将职业教育渗透到普通教育中。

③当时中国高等教育体制的演进取得新发展。

(3)南京国民政府统治时期(1928—1949年):南京国民政府建立后,致力于各级各类教育的规范化、标准化发展,投入了较多经费,加强了教育法律、法规、制度和有关政策的制定、修订和完善,并对各级各类教育进行整顿以提升教育质量。全面抗战爆发前,各级各类教育取得显著成绩。

2.中国近代留学教育的阶段特征及历史影响

第一阶段: 1840— 1870年 留学生大多是和外国传教士出国或得到教会资助出国,留学目的地多为美国。教会原意是为他们培养在中国传教的牧师,但这些留学生回国后多半并不从事这方面的工作。第一代留学生人数不多,多为私人途径出国,与国家派遣无关

第二阶段: 1871— 1889年 两次鸦片战争失败后,清政府意识到了向西方学习的必要性。从1872年起,清政府每年选派30名十岁至十六岁的幼童赴美留学,系统学习自然科学、算术、光电等学科。在此阶段,中国人开始对西方有所了解,社会风气逐渐开放,开始有了自费留学生

第三阶段: 1890— 1911年 甲午中日战争后,国内局势空前紧张,为改变局势,清政府被迫向日本和欧洲各国派出几批官费留学生,其中留学日本人数最多。并大力支持自费出国留学

第四阶段: 1912— 1930年 出国留学持续发展的阶段。北洋政府时期,政治经济情况每况愈下。新文化运动的发展和勤工俭学的兴起,促使成百上千的青年学子前往英法等欧洲国家勤工俭学。苏俄十月革命的胜利,产生了极大的影响。在孙中山“以俄为师”的号召下,又掀起了一场留学苏俄的新热潮

第五阶段: 1931— 1949年 国民政府对出国留学采取整顿和限制的措施。即使如此,仍有不少青年学子冲破阻碍,出国学习。这个阶段的留学生总数比前一阶段减少了一半左右,但留学的国家数大为增加

3.中华人民共和国科技文化的巨大成就

(1)改革开放前:从中华人民共和国成立到改革开放前,我国在科技、国防、文化教育等方面取得了巨大成就。

(2)改革开放后。

①科技:中国自主研发和制造实力走在世界前列。移动通信、移动支付、人工智能等助推中国在新一轮科技革命和产业变革中实现跨越式发展。

②教育:中共十八大以来,国家继续把教育放在优先发展的位置上,中国教育总体发展水平进入世界中上行列。

③文化:文化产业持续发力,老百姓有越来越多的文化获得感;中国文化加快走出去步伐,推动文明互鉴,传播中国声音。

4.改革开放后,我国科学技术发展的特点

从“师夷长技以制夷”到维新变法,再到提倡民主科学,传播马克思主义,这是近代中国人向西方学习的渐进过程,追求民主共和。邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,是坚持和发展中国特色社会主义的行动指南。复习“近现代中国的思想解放与科技文化成就”,领悟近代中国人民向西方学习的渐进过程,马克思主义中国化时代化让中国民主革命发生了巨大变化。认识中国特色社会主义思想等重大理论成果,增强文化自信、理论自信。

核心考点 核心主干

中国近代的“西学东渐” 把握“一个核心”“三个阶段” (1)“一个核心”:向西方学习 (2)“三个阶段”:学器物(技术)→学制度→学思想

马克思主义在中国的传播及其中国化时代化 把握“一个转折”“两条道路”“五大成果” (1)“一个转折”:五四运动后,马克思主义传播成为主流 (2)“两条道路”:工农武装割据之路、中国特色社会主义建设道路 (3)“五大成果”:毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想

一、西学东渐

1.近代思想解放的历程

历程 代表人物 思想内容 影响

第一阶段:从 鸦片战争到甲 午中日战争 林则徐、 魏源等 主张学习西方,提出“师夷之长技以制夷” 没有付诸实践,但学习西方,强国御侮逐渐成为中国近代的思想主流

李鸿章等 用西方先进科学技术维护封建统治 ①洋务运动是中国早期现代化的尝试 ②没有达到保障国家安全、抵抗外敌侵略、维护统治的目的

第二阶段:从 甲午中日战争 到辛亥革命 康有为、 梁启超等 学习西方的政治制度,变法维新,实行君主立宪制 掀起戊戌维新运动,推动了新思想的传播,起到思想解放的作用

孙中山等 提出三民主义,主张暴力推翻清政府,建立民主共和国 成为辛亥革命的思想武器

第三阶段:新 文化运动 陈独秀、 李大钊、 鲁迅等 前期提倡民主与科学,后期宣传马克思主义 推动思想文化革新,有着解放思想的重大意义

2.中国近代向西方学习的历程

3.中国近代向西方学习的主要特点

(1)学习内容:经历了由器物到制度再到思想文化不断深化的历程。

(2)学习过程:经历了由盲目排外到认识到西学的进步性,转而学习西方的过程;各种进步思想之间体现了继承与发展的关系。

(3)学习道路:由“学英”到“学日”“学美”再到“学俄”。

(4)进程艰难,伴随着新旧思想的交锋论战:维新派与封建顽固势力的论战、保皇派与革命派的论战、新文化运动中问题与主义之争。

二、近代前期的四次思想辩论

1.体用之争:中国近代第一次思想辩论

(1)双方:地主阶级的顽固派和洋务派。

(2)主题:要不要学习西方。

①洋务派:主张用西方的先进技术来维护清朝的统治秩序。

②顽固派:认为外来事物皆是“奇技淫巧”,败坏人心,盲目地排斥一切外来事物。

(3)实质:维护清朝统治秩序的手段之争。

(4)影响:促进了西学在中国的传播,洋务运动开展,推动中国近代化。

2.变革体制之争:中国近代第二次思想辩论

(1)双方:维新派和封建顽固势力。

(2)主题:要不要变法、要不要兴民权、要不要提倡西学。

(3)实质:封建思想同资本主义思想的正面交锋。

(4)影响:传播维新思想,形成中国近代历史上第一次思想解放潮流。

3.改良和革命之争:中国近代第三次思想辩论

(1)双方:资产阶级的革命派和改良派(保皇派)。

(2)主题:要不要革命和推翻清朝的统治,要不要建立民主共和政体。

(3)实质:君主立宪与民主共和的政体之争。

(4)影响:为民主思想传播和民主革命爆发做了舆论准备,扩大革命影响,壮大革命阵营。

4.问题与主义之争:中国近代第四次思想辩论

(1)双方:资产阶级的改良派和激进派。

(2)内容:新文化运动后期,围绕问题与主义、社会主义问题、建立马克思主义政党的争论。

(3)实质:马克思主义者与自由主义者的论战。

(4)影响:进一步传播马克思主义,一批先进知识分子转变成马克思主义者,推动中国革命发展。

三、20世纪上半期的两大革命理论

1.孙中山的民主共和思想

作为近代民主革命的先驱,孙中山把奋斗目标定为建立资产阶级民主政权。具体表现在以下几个方面。

政治 实行“五权分立” 立法权、行政权、司法权、考试权和监察权彼此独立又相互制约

经济 平均地权、节制资本,实行“耕者有其田”的政策 为防止少数人垄断土地,孙中山提出了平均地权的主张,并写入中国同盟会的纲领之中。后来他又在新三民主义中提出节制资本的主张,实行“耕者有其田”的政策,目的是防止资本家垄断国计民生,维护工人、农民等基层民众的利益

对外 关系 益增睦谊,和平主义 提出“与我友邦益增睦谊,持和平主义,将使中国见重于国际社会,且将使世界渐趋于大同”的主张

实现 道路 政治革命与社会革命并举 主张“将种族、政治、社会三大革命毕其功于一役”

2.毛泽东思想的产生和发展

历史 时期 阶段 特点 主要著作 主要内容

国民 革命 时期 发端 《中国社会各阶级的分析》《湖南农民运动考察报告》 提出坚持无产阶级对民主革命的领导权和依靠农民进行革命斗争的主张

井冈 山时 期 形成 《中国的红色政权为什么能够存在》《井冈山的斗争》《星星之火,可以燎原》 提出“农村包围城市,武装夺取政权”的革命思想,以及“星星之火,可以燎原”等理论,为中国革命指明方向

延安 时期 成熟 《论持久战》《新民主主义论》《论联合政府》 对新民主主义革命理论进行了完整阐述,关于中国革命的论述已经形成比较完整的理论体系

解放 战争 时期 丰富 中共七届二中全会报告、《论人民民主专政》 指出党的工作重心的转移,为即将成立的新中国做了政治理论准备

四、近代中华文化的传播

1.唐人街:19世纪,大量华工来到美洲和大洋洲,华工的聚集地形成唐人街,他们保留和传播着中华文化。

2.科举制:鸦片战争后,中国的科举制被大量介绍到西方,对西方文官制度的形成有重要影响,促进了西方政治制度的完善。

3.饮茶风俗:最初,中国茶主要在中国周边传播;近代以来,欧美、日本等地在接受中国茶和茶文化的同时,也根据自身的风俗习惯创造出新的茶文化。

4.服饰风格:富有东方韵味的中国服饰文化传入欧洲,对欧洲尤其是法国的服装设计产生了深远的影响。

1.马克思主义的传入:俄国十月革命后,马克思主义在中国广泛传播。马克思主义在中国的传播过程中同工人运动相结合,为中国共产党的诞生创造了条件。

2.马克思主义的中国化时代化

(1)毛泽东思想:以毛泽东为主要代表的中国共产党人将马克思主义与中国革命具体实践相结合,开辟了中国革命新道路,毛泽东思想逐渐成为中国共产党的指导思想。

(2)邓小平理论:以邓小平同志为主要代表的中国共产党人将马克思主义与中国社会主义建设实践相结合,逐步形成了建设中国特色社会主义的路线、方针、政策,创立了邓小平理论。在中共十五大上,邓小平理论被确立为中国共产党的指导思想。

(3)“三个代表”重要思想:1989年中共十三届四中全会以后,以江泽民同志为主要代表的中国共产党人,积累了治党治国新的宝贵经验,形成了“三个代表”重要思想。

(4)科学发展观:中共十六大以后,以胡锦涛同志为主要代表的中国共产党人,根据新的发展要求,形成了以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观。

(5)习近平新时代中国特色社会主义思想

①形成:中共十八大以后,以习近平同志为核心的党中央正确分析了中国社会的主要矛盾,形成了习近平新时代中国特色社会主义思想。

②地位:中共十九大确立习近平新时代中国特色社会主义思想为中国共产党必须长期坚持的指导思想;2018年,《中华人民共和国宪法修正案》将习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法。

1.近代中国新式教育的发展

(1)晚清时期。

①洋务派开设新式学堂、派遣留学生,迈出了中国教育近代化历程的第一步。

②维新派创办了万木草堂等新式学堂,之后维新变法虽然失败,但对教育发展产生了较大影响。

③清末新政时期,清政府颁布“癸卯学制”,规定各级各类学堂总的“立学宗旨”,强调以忠孝为根本,以传统的经史之学为基础,在保证学生具有封建伦理道德的前提下,学习西学以求实用。

(2)北洋军阀统治时期(1912—1928年)。

①中华民国成立后,顺应社会发展潮流,颁布了中国第一个资产阶级性质的学制——“壬子癸丑学制”,在实业教育外,增加了初等和中等补习教育,承认女子受教育的权利等。

②颁布“壬戌学制”,采用了“六三三制”,并将职业教育渗透到普通教育中。

③当时中国高等教育体制的演进取得新发展。

(3)南京国民政府统治时期(1928—1949年):南京国民政府建立后,致力于各级各类教育的规范化、标准化发展,投入了较多经费,加强了教育法律、法规、制度和有关政策的制定、修订和完善,并对各级各类教育进行整顿以提升教育质量。全面抗战爆发前,各级各类教育取得显著成绩。

2.中国近代留学教育的阶段特征及历史影响

第一阶段: 1840— 1870年 留学生大多是和外国传教士出国或得到教会资助出国,留学目的地多为美国。教会原意是为他们培养在中国传教的牧师,但这些留学生回国后多半并不从事这方面的工作。第一代留学生人数不多,多为私人途径出国,与国家派遣无关

第二阶段: 1871— 1889年 两次鸦片战争失败后,清政府意识到了向西方学习的必要性。从1872年起,清政府每年选派30名十岁至十六岁的幼童赴美留学,系统学习自然科学、算术、光电等学科。在此阶段,中国人开始对西方有所了解,社会风气逐渐开放,开始有了自费留学生

第三阶段: 1890— 1911年 甲午中日战争后,国内局势空前紧张,为改变局势,清政府被迫向日本和欧洲各国派出几批官费留学生,其中留学日本人数最多。并大力支持自费出国留学

第四阶段: 1912— 1930年 出国留学持续发展的阶段。北洋政府时期,政治经济情况每况愈下。新文化运动的发展和勤工俭学的兴起,促使成百上千的青年学子前往英法等欧洲国家勤工俭学。苏俄十月革命的胜利,产生了极大的影响。在孙中山“以俄为师”的号召下,又掀起了一场留学苏俄的新热潮

第五阶段: 1931— 1949年 国民政府对出国留学采取整顿和限制的措施。即使如此,仍有不少青年学子冲破阻碍,出国学习。这个阶段的留学生总数比前一阶段减少了一半左右,但留学的国家数大为增加

3.中华人民共和国科技文化的巨大成就

(1)改革开放前:从中华人民共和国成立到改革开放前,我国在科技、国防、文化教育等方面取得了巨大成就。

(2)改革开放后。

①科技:中国自主研发和制造实力走在世界前列。移动通信、移动支付、人工智能等助推中国在新一轮科技革命和产业变革中实现跨越式发展。

②教育:中共十八大以来,国家继续把教育放在优先发展的位置上,中国教育总体发展水平进入世界中上行列。

③文化:文化产业持续发力,老百姓有越来越多的文化获得感;中国文化加快走出去步伐,推动文明互鉴,传播中国声音。

4.改革开放后,我国科学技术发展的特点

同课章节目录