专题10 扩张变革——世界近现代经济全球化与社会生活变化 2025年高考历史二轮专题复习(统编版)

文档属性

| 名称 | 专题10 扩张变革——世界近现代经济全球化与社会生活变化 2025年高考历史二轮专题复习(统编版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 472.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-26 18:23:09 | ||

图片预览

文档简介

专题10 扩张变革——世界近现代经济全球化与社会生活变化

从新航路开辟到资本主义世界市场形成是一个漫长而复杂的过程,工业革命深刻影响了世界历史的发展进程,商品的世界性流动增强。从一战后到二战后,资本主义国家的经济调控有了新变化,苏联的社会主义建设和经济改革曲折进行,中国特色社会主义建设取得举世瞩目的成就。复习“扩张变革——世界近现代经济全球化与社会生活变化”,认识人类从分散走向整体,共同应对经济发展中的各种矛盾和问题,构筑人类命运共同体的重要性。

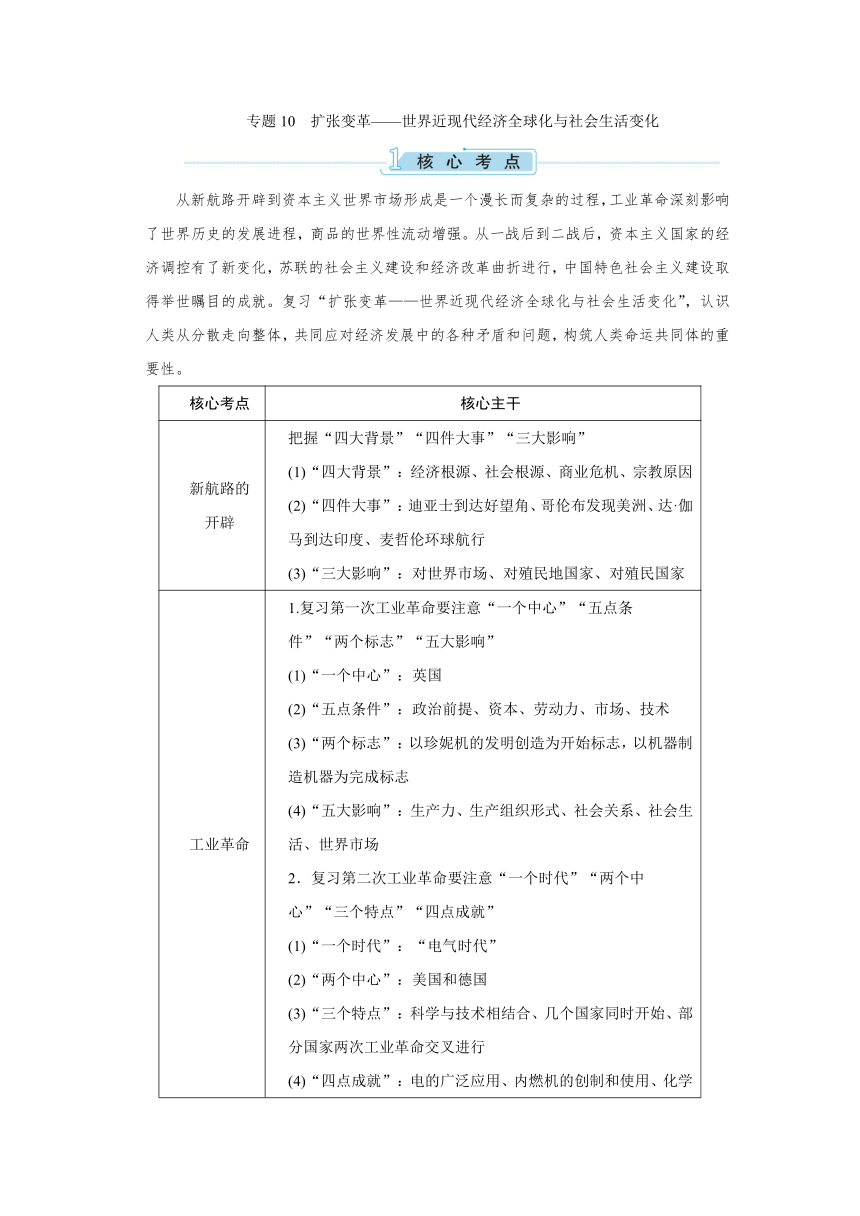

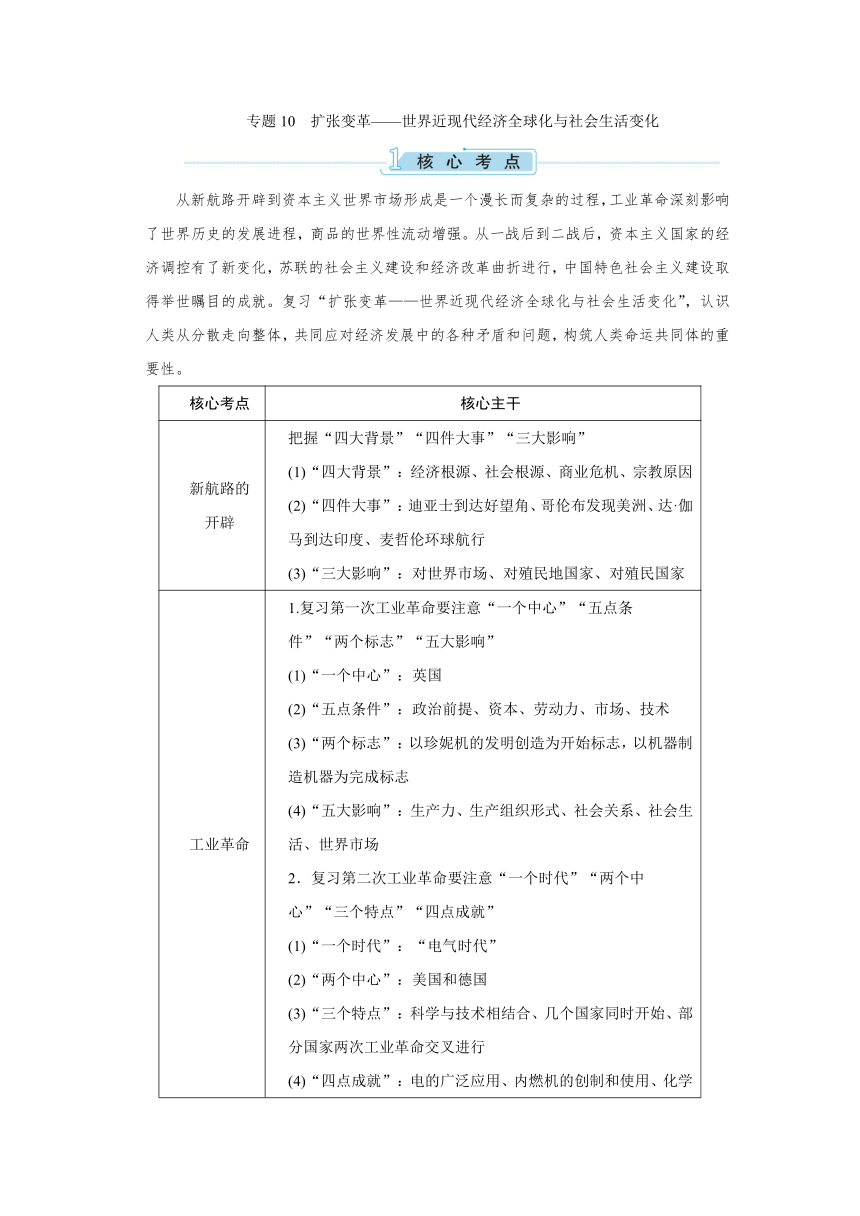

核心考点 核心主干

新航路的开辟 把握“四大背景”“四件大事”“三大影响” (1)“四大背景”:经济根源、社会根源、商业危机、宗教原因 (2)“四件大事”:迪亚士到达好望角、哥伦布发现美洲、达·伽马到达印度、麦哲伦环球航行 (3)“三大影响”:对世界市场、对殖民地国家、对殖民国家

工业革命 1.复习第一次工业革命要注意“一个中心”“五点条件”“两个标志”“五大影响” (1)“一个中心”:英国 (2)“五点条件”:政治前提、资本、劳动力、市场、技术 (3)“两个标志”:以珍妮机的发明创造为开始标志,以机器制造机器为完成标志 (4)“五大影响”:生产力、生产组织形式、社会关系、社会生活、世界市场 2.复习第二次工业革命要注意“一个时代”“两个中心”“三个特点”“四点成就” (1)“一个时代”:“电气时代” (2)“两个中心”:美国和德国 (3)“三个特点”:科学与技术相结合、几个国家同时开始、部分国家两次工业革命交叉进行 (4)“四点成就”:电的广泛应用、内燃机的创制和使用、化学工业的发展、钢铁工业的进步

商业贸易与世界市场的形成 把握“一个主导”“三个阶段” (1)“一个主导”:欧美资本主义国家为主导 (2)“三个阶段”:①新航路开辟后,开始形成;②工业革命后,逐步形成;③第二次工业革命后,最终形成

20世纪世界经济的发展 把握“三种经济类型”“两个贸易组织”“两个体系”“三个趋势” (1)“三种经济类型”:社会主义经济、资本主义经济、发展中国家经济 (2)“两个贸易组织”:《关税与贸易总协定》、世界贸易组织 (3)“两个体系”:以英镑为中心的金本位制、以美元为中心的布雷顿森林体系 (4)“三个趋势”:资本流动全球化、金融市场一体化和金融机构全球扩张

资本主义国家的新变化 把握“四个变化”:加强宏观调控、科学技术新发展、社会结构变化、福利国家

世界经济新趋势 把握“两个趋势”“五个国际或区域组织” (1)“两个趋势”:经济全球化进程加快、区域经济集团化 (2)“五个国际或区域组织”:世界贸易组织、欧盟、北美自由贸易区、亚太经合组织、东南亚国家联盟

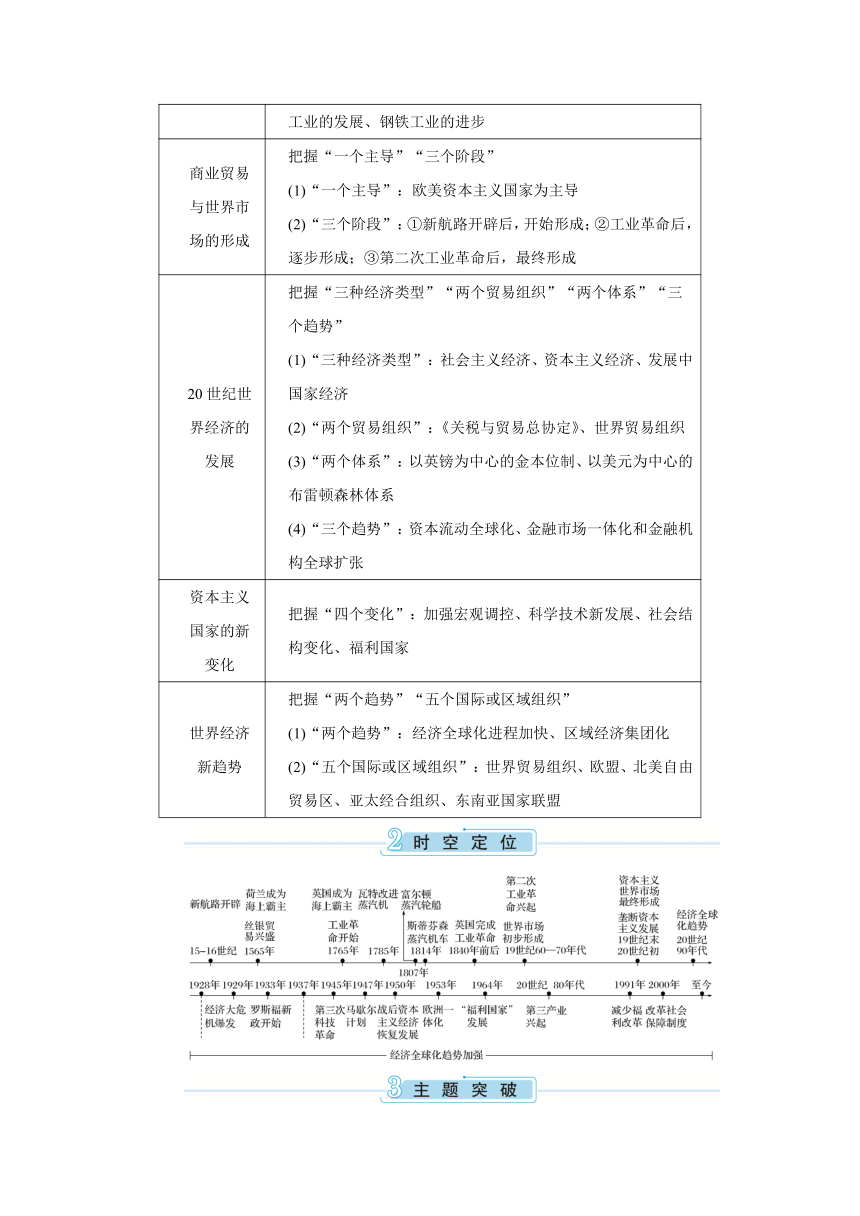

1.西方崛起和大航海时代到来

(1)背景:欧洲商品经济的发展和资本主义萌芽的产生、传播基督教的动力、封建王室的支持等促使欧洲探险家在15—17世纪探索出了多条新航路。

(2)影响:新航路的开辟促进了欧洲的资本原始积累和世界范围内的人口迁移、物种交换,导致了全球贸易网的出现和以欧洲为中心的世界格局的形成。

2.新航路开辟改变了世界历史的进程

3.世界市场和国际贸易

(1)近代商业贸易。

世界 市场形成 初步形成 新航路开辟和早期殖民扩张

逐步形成 工业革命

最终形成 第二次工业革命

商贸 变化 商贸中心 欧洲贸易中心从地中海沿岸转移到大西洋沿岸

经营方式 商品交易所、银行、证券交易所、百货公司、股份制公司等

商品种类 世界各大洲的商品种类增多

国际格局 世界贸易经历了以英国为中心向多中心的格局变迁

(2)20世纪以来国际贸易。

①贸易体系:1947年在美国主导下达成《关税与贸易总协定》,1995年成立世界贸易组织。

②贸易形式:商品贸易同国际投资、技术贸易、劳务承包等结合在一起,实现了更多样的经济合作方式;随着现代信息技术的发展,20世纪90年代以后,电子商务逐渐兴起。

4.世界货币体系与国际金融

(1)金本位制。

①形成:1816年英国实行金本位制,形成以英镑为中心、以金币或黄金在国际流通为主的国际金本位货币制度。

②瓦解:1929年经济大危机,美国政府宣布停止兑换黄金,全面禁止黄金出口,导致金本位制崩溃。

(2)二战后国际金融货币体系的建立。

①在美国主导下,布雷顿森林体系建立。

②1945年,国际货币基金组织成立,重建国际货币制度。

③1945年,国际复兴开发银行即世界银行成立,旨在促进战后经济的复苏与发展。

(3)20世纪90年代以来国际金融的发展。

①资本流动全球化、金融市场一体化和金融机构全球扩张成为经济全球化进程中的主导趋势。

②不同金融机构的业务界限被打破,银行、证券和保险三者的产品日益趋同并相互融合,大型金融集团和跨国金融企业不断涌现。

(4)21世纪的国际货币形势:美元仍然在国际货币基金组织货币篮子中占据最大权重,是国际贸易结算和各国外汇储备的主要货币,但欧元、日元和人民币等的影响也在上升。

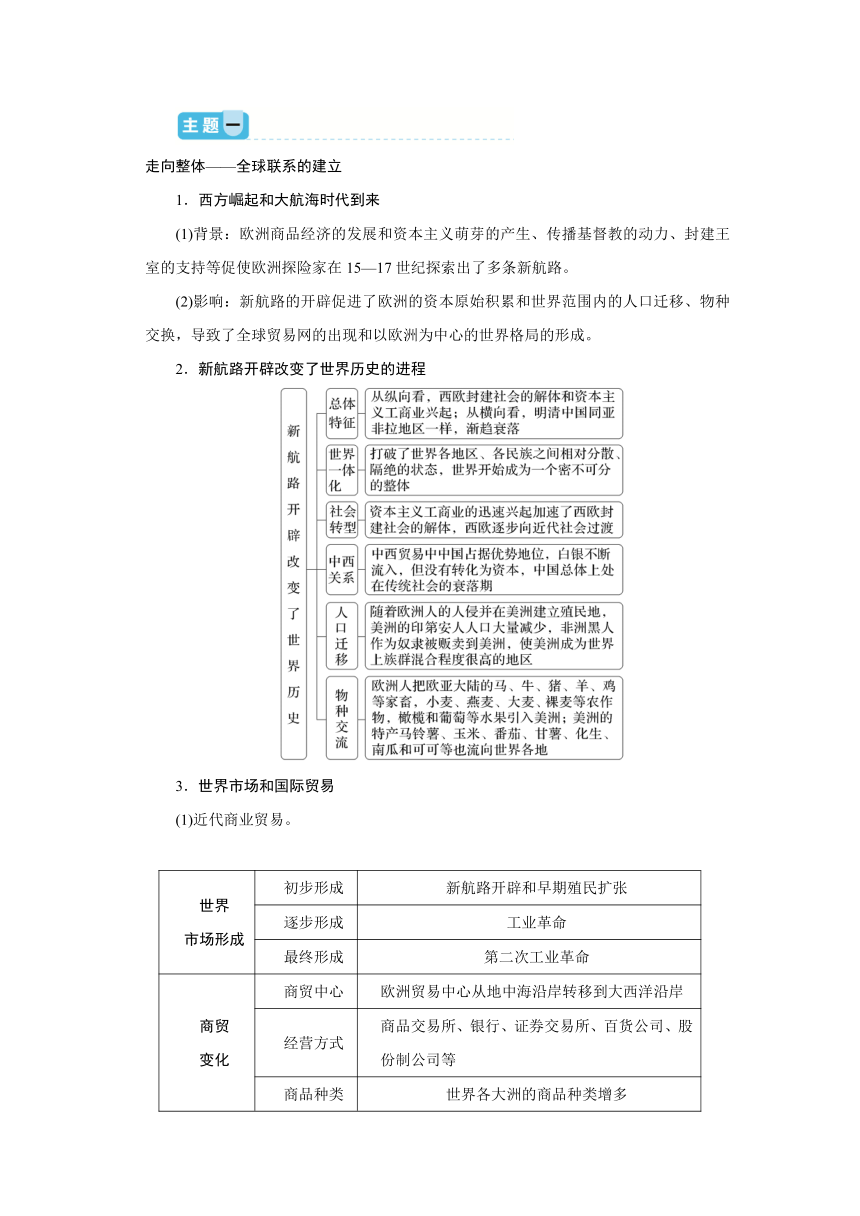

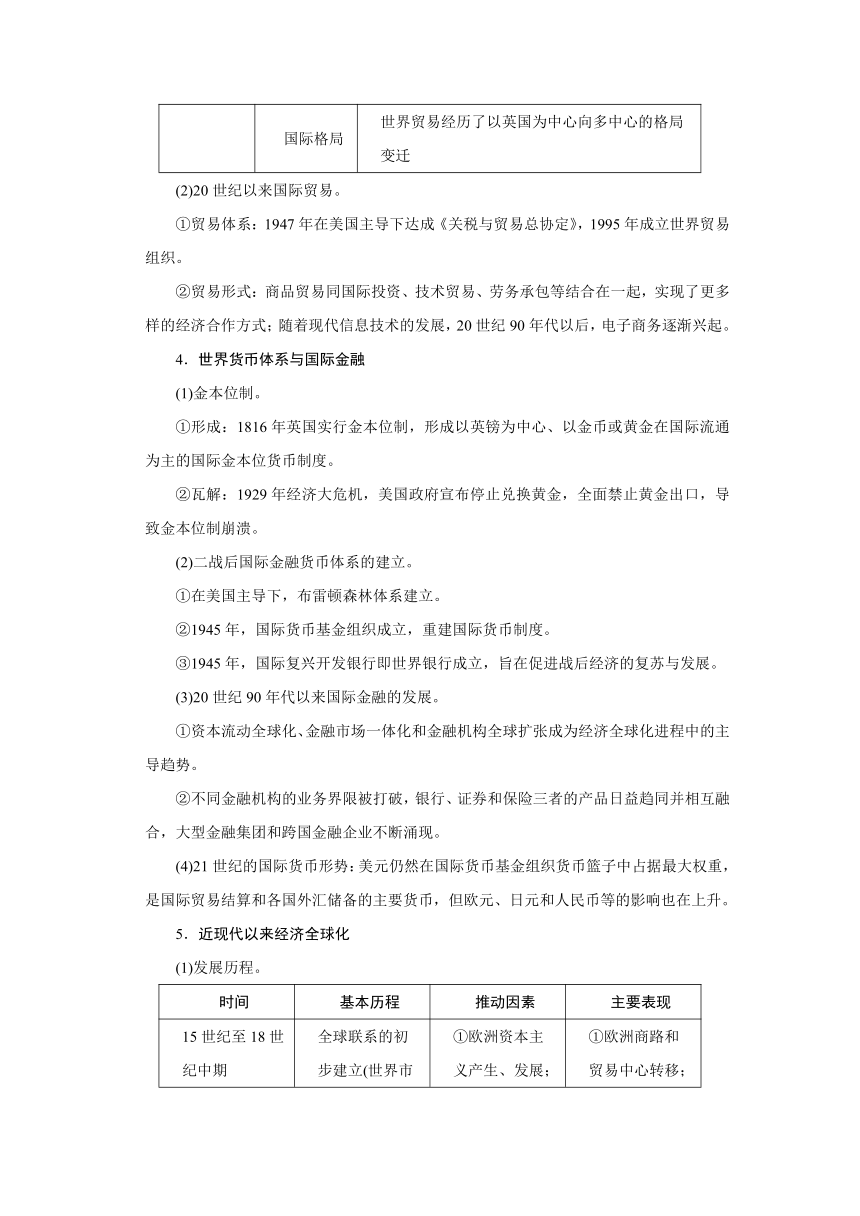

5.近现代以来经济全球化

(1)发展历程。

时间 基本历程 推动因素 主要表现

15世纪至18世纪中期 全球联系的初步建立(世界市场初步形成) ①欧洲资本主义产生、发展;②新航路开辟和早期殖民扩张 ①欧洲商路和贸易中心转移;②商品的世界性流动

18世纪中后期至19世纪中后期 世界市场逐步形成 工业革命,蒸汽机和轮船的出现;商品输出 英国成为“世界工厂”

19世纪末20世纪初 世界市场最终形成 ①第二次工业革命;②资本输出和商品输出 世界越来越紧密连成一体,资本主义世界经济体系形成

第一次世界大战至第二次世界大战结束 世界市场陷入困境 两次世界大战和经济危机 贸易保护主义盛行

第二次世界大战后至20世纪90年代 战后资本主义世界经济体系形成 ①经济大危机和第二次世界大战的教训;②第三次科技革命 国际货币基金组织、世界银行(国际货币体系——布雷顿森林体系)、关贸总协定(世界贸易体系)建立

20世纪90年代以来 经济全球化趋势加强 科技革命,两极格局结束,跨国公司,市场经济体制广泛建立 区域性经济组织建立,跨国公司国际贸易大增

(2)存在问题。

①增加了发展中国家经济失控的风险。

②出现了所谓“逆全球化”现象,如英国的脱欧公投、美国的贸易保护及控制移民等措施。

6.经济全球化的阶段特征

(1)探险时代(1500—1750年)。

①经济上,出现商业革命。商品种类增多及商贸中心转移,商贸制度创新。世界市场雏形初现并扩展。

②国际关系上,一个以近代欧洲国家为主体的国际关系体系开始形成,但不具有全球性。

③全球化的文化传播体系逐渐出现。宗教、革命等思想在新旧大陆之间传播。

④全球联系主要限于贸易层次,全球性交往的紧密性和普遍性较低。

(2)殖民时代(1750—1870年)。

①世界市场初步形成。工业革命改变了传统的经济结构,极大增强了资本主义的扩张实力。国际分工、通信、交通进一步发展;商品数量与种类增加;工业品成为国际贸易的大宗;工业资本取代商业资本在世界市场中占据了主要地位;经济互相依赖程度加深。

②世界性政治体系出现。维也纳体系是全球化时代第一个世界性的政治体系。

③文化全球化形态初步形成。西方文化依靠近代大众传播媒介及自身的优越性在世界范围内传播,例如中国向西方学习的新思潮。

④全球性交往加强但仍然有限。西方列强依靠坚船利炮建立庞大的殖民地,全球性交往程度加强,但全球性关系的制度化和正规化有限。

(3)帝国时代(1870—1945年)。

①世界经济体系最终形成。第二次工业革命全面推进了现代化进程,垄断组织成为向外扩张的核心动力,资本输出成为主要的掠夺方式,世界被瓜分完毕,资本主义殖民体系最终确立。同时苏联建立计划经济体制,具有封闭性,对全球化推动有限。

②国际社会初露端倪。第一次世界大战后国际联盟建立,其成员具有世界性,标志着国际社会的初步形成。

③文化全球化加强。近代交通通信工具发展,人员流动频繁,科技与文艺等在全球范围内传播。

(4)网络时代(1945年至今)。

①以高科技为特征的时代。科学技术对贸易全球化、生产、金融、消费的全球化产生举足轻重的影响。

②经济全球化空前发展。布雷顿森林体系的建立,从关贸总协定到世贸组织,世界经济朝着制度化、体系化方向发展。

③全球政治体系由统治转向治理。随着国际政治经济格局的调整,各种国际组织出现,国家间利益调整通过协商解决。

④网络社会迅速崛起。进入互联网时代的全球化,联系力度空前加强。

7.从全球化视角审视中国与世界经济的联系

阶段 表现

自我隔绝于资本主义世界市场(17世纪至1840年) 明清时期推行海禁、闭关锁国政策

被动卷入资本主义世界市场(1840—1949年) 中国的国门被西方列强打开,中国成为其原料产地、商品倾销市场和资本输出地

游离于资本主义世界市场之外(1949—1978年) 中华人民共和国成立后受到西方国家的敌视,中国推行计划经济体制

迅速融入世界市场,顺应经济全球化的潮流(1978年以来) 中共十一届三中全会后实行改革开放政策,建立社会主义市场经济体制,加入世界贸易组织

1.工业革命

项目 第一次工业革命 第二次工业革命

背景 在较早确立资本主义制度和通过殖民扩张获得了大量廉价的原材料、广阔的海外市场的英国率先进行 由实验科学发达的美德引领

成就 珍妮纺纱机、复动式蒸汽机等 电力的广泛应用、交通通信事业的发展等

影响 人类进入“蒸汽时代”,现代工厂制出现,工业资产阶级和工业无产阶级产生,世界市场逐步形成 人类进入“电气时代”,垄断组织出现,世界市场(全球贸易网)最终形成

弊端 贫富分化、环境污染等社会问题日益严重

2.多角度认识两次工业革命的影响

全球化 角度 两次工业革命中涌现的新型交通工具和通信工具,为世界联系的加强提供了物质条件,推动了整体世界的形成和发展

社会转 型角度 两次工业革命促进了人类由农业文明向工业文明的转变

现代化 角度 两次工业革命推动了全球现代化进程,带来了政治的法治化、民主化,经济的工业化、城市化,思想的科学化以及社会生活的文明化

社会化 角度 两次工业革命带来严重的社会问题,如无产阶级相对贫困问题(包括童工问题),城市化问题(如伦敦人口剧增),严重的集群性的社会问题,特殊人群(包括失业者、退休者、残疾人等)的生活保障、医疗健康、教育、住房、社会服务问题

生态文 明角度 两次工业革命虽然推动了社会生产力的发展,给人们的生活带来了巨大的便利,但工业革命也造成了自然环境的恶化和资源的过度消耗,影响了人类社会的可持续发展

3.工业革命对社会转型的影响

(1)促使经济发展方式转型:工业革命所带来的机器化生产方式是对传统生产方式的巨大突破,而新技术革命则使生产方式面临从单纯增长到可持续发展的挑战。而且,在经济全球化背景下,从竞争走向合作,从国内合作走向国际协调,也成为生产方式变革的重要方面。

(2)促使工业现代化转型:工业现代化是实现农业现代化、科学技术现代化和国防现代化的物质基础,也是工业化的重要内容。

(3)促使城市化转型:工业革命改变了英国的经济地理状况和人口结构,加快了人口向城市的流动。工业的发展使英国经济的重心迅速向拥有丰富煤铁资源的西北地区转移。

(4)促使社会思想转型:工业化和法国革命两种力量联合在一起,导致了1815年以后种种新学说的产生与发展,在1848年欧洲的普遍革命中发挥了作用。

(5)促使社会形态转型:工业革命后,经济形态上,工业取代农业占主导,城市化进程加快;政治形态上,工业资产阶级和工业无产阶级成为社会两大阶级,社会改革进一步巩固了资产阶级的统治;意识形态上,促进了科学教育事业的发展,促进了科学社会主义的诞生。

4.现代科学技术发展

(1)背景:20世纪科学理论取得重大突破;两次世界大战期间及以后,科学技术获得了较快发展。

(2)表现:原子能的开发利用,电子计算机的发明和互联网的建立,空间技术和海洋技术的迅速发展,各种新材料的出现,生物工程技术的突破等。

(3)影响:带来了生产力的巨大飞跃,促使劳作方式由粗放型转化为集约型;人类文化生活出现了新的模式;人类视野产生新的变化。

1.资本主义经济模式的演变

(1)商业资本主义模式。

资本主义发展的早期阶段,基本特点是商业控制产业,资产阶级中势力最大的是拥有雄厚财富的商业资本家和金融资本家。重商主义是该时期的经济思潮。

(2)自由资本主义模式。

工业革命推动工业资本主义迅速发展,工业资产阶级力量增强。要求进一步解除封建束缚,实行自由经营、自由竞争和自由贸易。亚当·斯密的自由主义理论,成为这一时期主要的经济思潮。

(3)私人垄断资本主义模式。

第二次工业革命推动资本主义生产社会化趋势加强和企业间竞争加剧,促进生产和资本的集中,产生了垄断。

(4)国家垄断资本主义模式。

理论基础是凯恩斯主义。20世纪70年代的“滞胀”现象,说明国家垄断资本主义不是万能的。当代资本主义经济政策出现了新变化。如制定指导性的经济计划,建立并完善社会保障制度等。当然各国干预经济的主要方式也有所不同,如美国80年代减少政府的干预,联邦德国的社会市场经济,日本的政府主导型经济。

2.资本主义发展史上的四种经济政策

经济 政策 盛行时间 主要主张 评价

重商主义(商业本位) 15—18世纪 国家干预经济生活,禁止金银输出,增加金银输入。实行对外贸易垄断,通过提高关税及其他贸易限制保护国内市场 反映了原始积累时期商业资产阶级阶级利益的经济理论和政策体系

自由 主义 19世纪中后期 政府减少对经济的干预,提倡自由经营、自由竞争、自由贸易 反映了工业革命后工业资本主义发展的要求

凯恩斯主义 二战结束至20世纪70年代 国家加强对经济的全面干预,反对自由放任。又被称为国家垄断资本主义 反映了垄断时代资本主义经济发展的要求

混合经济政策 20世纪80年代以后 适当减少国家对经济的干预,将政府和市场相结合,国有与私有制并存 是凯恩斯主义失灵后进行的调整

3.二战后资本主义的新变化

(1)国家的宏观调控。

①加强国家干预(二战结束至20世纪70年代初)

措施 a.加大政府在公共事业领域的开支,增加就业机会,刺激消费需求 b.制定经济发展计划,促进经济协调发展 c.利用信贷、利率、税收等经济杠杆实施宏观调控等

结果 取得了一定成效,经济增长一度较快

②减少国家干预:20世纪70年代,主要资本主义国家出现“滞胀”现象(原因)。

③加强国际协调:主要措施为建立国际货币基金组织、世界银行、关税与贸易总协定等国际经济组织,发挥大国作用。

(2)社会结构的新变化。

①产业结构变化:农业和工业的就业人口所占比重逐渐下降,从事服务业的人口所占比重增加。

②“中间阶层”的人数增加:他们一般不拥有生产资料,但有较高的收入、可观的生活资产。

(3)社会运动的高涨。

①原因:资本主义生产资料所有制造成的不平等和贫困问题仍然存在。

②表现:美国黑人民权运动、妇女运动、学生运动等。

1.新航路开辟后,西班牙、葡萄牙垄断商业贸易,西、葡崛起,成为世界大国,并主导世界市场的局面初具雏形。

2.17—18世纪,荷、英、法殖民扩张与商业竞争。17世纪荷兰的崛起,终止于英帝国的崛起;18世纪中期,英国掌握世界殖民霸权;18世纪中后期,随着工业革命的进行,英国确立了全球经济霸权。

3.19世纪末,资本主义发展到垄断阶段,美、德崛起,英、美共同主导世界市场,但英国仍为世界经济霸主。

4.两次世界大战后,西欧衰落,美国崛起并掌握世界经济霸权;苏联的影响力增强,美苏成为战后的世界超级大国。

5.20世纪70年代,资本主义世界形成美、欧、日三足鼎立的局面;中国国际地位提高,世界多极化趋势出现,但美、苏争霸的两极格局并未改变。

6.20世纪80年代特别是20世纪90年代以来,随着苏联的解体及中国等新兴经济体的崛起,世界经济的区域化、全球化趋势加强,形成“一超多强”的局面。

1.食物生产与社会生活

时期 表现

新航路 开辟 以来 食物生产:美洲物种外传到欧洲、亚洲、非洲等地,同时,小麦、水稻等农作物和鸡、牛、羊等禽畜传入美洲

社会生活:食物物种交流丰富了人们的食物种类,提高了粮食产量,促进了人口增长,改变了人们的饮食习惯,对经贸和环境产生了一定影响

工业 革命后 食物生产:农业机械化、集约化、产业化提高了生产效率,保障了食品供应

社会生活:粮食储备的自动化和智能化,冷冻食品工业迅猛发展;保障粮食安全和食品安全成为各国政府的重要职责,也是国际组织关注的重点

2.16—19世纪世界人口迁移的特点

(1)迁移的人口数量不断增加,范围不断扩大。随着新大陆的发现和开发,资本主义的兴起及交通工具的进步,世界人口迁移规模和范围不断扩大,并使全球人口分布发生了重大变化。

(2)由人口密集地区迁移到人口稀疏地区。近代人口的迁移主要体现为由人口较密集的欧亚地区向人口较稀疏的美洲、大洋洲输入。

(3)由发达国家主导。近代的人口迁移主要是随着欧洲发达国家的殖民扩张进行的。

(4)自愿移民和强迫移民相结合。自愿移民主要是指欧洲殖民国家的殖民者、探险者;强迫移民最典型的代表就是奴隶贸易。

①美洲:新航路的开辟引发了人口的跨地域转移,欧洲白人、非洲黑人先后进入美洲地区,引起了美洲族群的变化,混血人种逐渐成为拉丁美洲的最大族群。

②大洋洲:英国通过流放罪犯、建立牧场、开采金矿等活动,对大洋洲进行殖民扩张;白人逐渐成为大洋洲的主要居民;华工也为大洋洲的开发作出了贡献。

3.城市化及城市建设

概况 表现 工业革命促使越来越多的人从乡村走向城市,英国成为当时世界上第一个城市化国家

建设 电梯、钢筋混凝土技术、集中供暖和制冷、私人卫生间等提高了城市的居住条件,水网、照明、交通、通信等基础设施建设日益完善

影响 积极 促进了人口转移、产业调整、科技进步和文化交流等

消极 带来了环境污染、交通拥堵、贫困和治安等社会问题

4.近现代交通的发展

(1)交通进步。

①工业革命引发交通变革,出现蒸汽机车、汽船、轮船,发明汽车、飞机。

②现代交通发展,出现高速公路、铁路,航运技术进一步提高。

(2)影响。

①最大的便利是人流和物流时间的缩短,世界成为了“地球村”。

②公共交通的发展,促进了城市经济的繁荣、人口的增长以及市区面积的扩大。

③改变了人们的日常生活。现代时间观念逐渐成为人们生活的一部分,大众旅游的潮流出现。

5.卫生防疫

(1)疫病危害。

①疫病的传播:带来了人口(尤其是印第安人)的大量死亡。

②天花和鼠疫肆虐欧洲:严重威胁了人们的健康,带来人口的大量死亡,甚至导致政治、经济的变动。

(2)卫生防疫:牛痘接种法、巴氏消毒法、青霉素及近代解剖学、诊断学和药学的发展大大提高了人们的卫生防疫能力。

(3)现代医疗卫生体系的建立:包括基本医疗卫生体系、医疗服务体系、药品供应体系与医疗保障体系等内容。

从新航路开辟到资本主义世界市场形成是一个漫长而复杂的过程,工业革命深刻影响了世界历史的发展进程,商品的世界性流动增强。从一战后到二战后,资本主义国家的经济调控有了新变化,苏联的社会主义建设和经济改革曲折进行,中国特色社会主义建设取得举世瞩目的成就。复习“扩张变革——世界近现代经济全球化与社会生活变化”,认识人类从分散走向整体,共同应对经济发展中的各种矛盾和问题,构筑人类命运共同体的重要性。

核心考点 核心主干

新航路的开辟 把握“四大背景”“四件大事”“三大影响” (1)“四大背景”:经济根源、社会根源、商业危机、宗教原因 (2)“四件大事”:迪亚士到达好望角、哥伦布发现美洲、达·伽马到达印度、麦哲伦环球航行 (3)“三大影响”:对世界市场、对殖民地国家、对殖民国家

工业革命 1.复习第一次工业革命要注意“一个中心”“五点条件”“两个标志”“五大影响” (1)“一个中心”:英国 (2)“五点条件”:政治前提、资本、劳动力、市场、技术 (3)“两个标志”:以珍妮机的发明创造为开始标志,以机器制造机器为完成标志 (4)“五大影响”:生产力、生产组织形式、社会关系、社会生活、世界市场 2.复习第二次工业革命要注意“一个时代”“两个中心”“三个特点”“四点成就” (1)“一个时代”:“电气时代” (2)“两个中心”:美国和德国 (3)“三个特点”:科学与技术相结合、几个国家同时开始、部分国家两次工业革命交叉进行 (4)“四点成就”:电的广泛应用、内燃机的创制和使用、化学工业的发展、钢铁工业的进步

商业贸易与世界市场的形成 把握“一个主导”“三个阶段” (1)“一个主导”:欧美资本主义国家为主导 (2)“三个阶段”:①新航路开辟后,开始形成;②工业革命后,逐步形成;③第二次工业革命后,最终形成

20世纪世界经济的发展 把握“三种经济类型”“两个贸易组织”“两个体系”“三个趋势” (1)“三种经济类型”:社会主义经济、资本主义经济、发展中国家经济 (2)“两个贸易组织”:《关税与贸易总协定》、世界贸易组织 (3)“两个体系”:以英镑为中心的金本位制、以美元为中心的布雷顿森林体系 (4)“三个趋势”:资本流动全球化、金融市场一体化和金融机构全球扩张

资本主义国家的新变化 把握“四个变化”:加强宏观调控、科学技术新发展、社会结构变化、福利国家

世界经济新趋势 把握“两个趋势”“五个国际或区域组织” (1)“两个趋势”:经济全球化进程加快、区域经济集团化 (2)“五个国际或区域组织”:世界贸易组织、欧盟、北美自由贸易区、亚太经合组织、东南亚国家联盟

1.西方崛起和大航海时代到来

(1)背景:欧洲商品经济的发展和资本主义萌芽的产生、传播基督教的动力、封建王室的支持等促使欧洲探险家在15—17世纪探索出了多条新航路。

(2)影响:新航路的开辟促进了欧洲的资本原始积累和世界范围内的人口迁移、物种交换,导致了全球贸易网的出现和以欧洲为中心的世界格局的形成。

2.新航路开辟改变了世界历史的进程

3.世界市场和国际贸易

(1)近代商业贸易。

世界 市场形成 初步形成 新航路开辟和早期殖民扩张

逐步形成 工业革命

最终形成 第二次工业革命

商贸 变化 商贸中心 欧洲贸易中心从地中海沿岸转移到大西洋沿岸

经营方式 商品交易所、银行、证券交易所、百货公司、股份制公司等

商品种类 世界各大洲的商品种类增多

国际格局 世界贸易经历了以英国为中心向多中心的格局变迁

(2)20世纪以来国际贸易。

①贸易体系:1947年在美国主导下达成《关税与贸易总协定》,1995年成立世界贸易组织。

②贸易形式:商品贸易同国际投资、技术贸易、劳务承包等结合在一起,实现了更多样的经济合作方式;随着现代信息技术的发展,20世纪90年代以后,电子商务逐渐兴起。

4.世界货币体系与国际金融

(1)金本位制。

①形成:1816年英国实行金本位制,形成以英镑为中心、以金币或黄金在国际流通为主的国际金本位货币制度。

②瓦解:1929年经济大危机,美国政府宣布停止兑换黄金,全面禁止黄金出口,导致金本位制崩溃。

(2)二战后国际金融货币体系的建立。

①在美国主导下,布雷顿森林体系建立。

②1945年,国际货币基金组织成立,重建国际货币制度。

③1945年,国际复兴开发银行即世界银行成立,旨在促进战后经济的复苏与发展。

(3)20世纪90年代以来国际金融的发展。

①资本流动全球化、金融市场一体化和金融机构全球扩张成为经济全球化进程中的主导趋势。

②不同金融机构的业务界限被打破,银行、证券和保险三者的产品日益趋同并相互融合,大型金融集团和跨国金融企业不断涌现。

(4)21世纪的国际货币形势:美元仍然在国际货币基金组织货币篮子中占据最大权重,是国际贸易结算和各国外汇储备的主要货币,但欧元、日元和人民币等的影响也在上升。

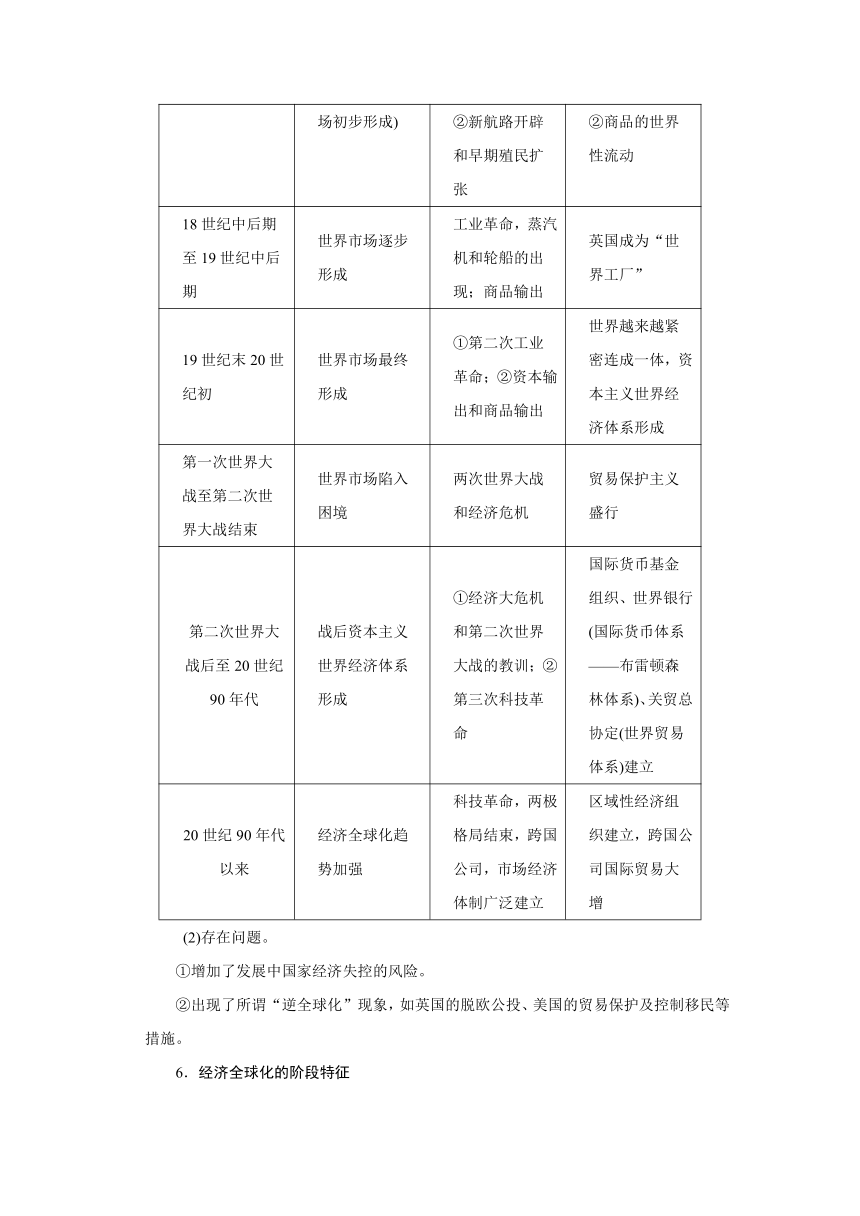

5.近现代以来经济全球化

(1)发展历程。

时间 基本历程 推动因素 主要表现

15世纪至18世纪中期 全球联系的初步建立(世界市场初步形成) ①欧洲资本主义产生、发展;②新航路开辟和早期殖民扩张 ①欧洲商路和贸易中心转移;②商品的世界性流动

18世纪中后期至19世纪中后期 世界市场逐步形成 工业革命,蒸汽机和轮船的出现;商品输出 英国成为“世界工厂”

19世纪末20世纪初 世界市场最终形成 ①第二次工业革命;②资本输出和商品输出 世界越来越紧密连成一体,资本主义世界经济体系形成

第一次世界大战至第二次世界大战结束 世界市场陷入困境 两次世界大战和经济危机 贸易保护主义盛行

第二次世界大战后至20世纪90年代 战后资本主义世界经济体系形成 ①经济大危机和第二次世界大战的教训;②第三次科技革命 国际货币基金组织、世界银行(国际货币体系——布雷顿森林体系)、关贸总协定(世界贸易体系)建立

20世纪90年代以来 经济全球化趋势加强 科技革命,两极格局结束,跨国公司,市场经济体制广泛建立 区域性经济组织建立,跨国公司国际贸易大增

(2)存在问题。

①增加了发展中国家经济失控的风险。

②出现了所谓“逆全球化”现象,如英国的脱欧公投、美国的贸易保护及控制移民等措施。

6.经济全球化的阶段特征

(1)探险时代(1500—1750年)。

①经济上,出现商业革命。商品种类增多及商贸中心转移,商贸制度创新。世界市场雏形初现并扩展。

②国际关系上,一个以近代欧洲国家为主体的国际关系体系开始形成,但不具有全球性。

③全球化的文化传播体系逐渐出现。宗教、革命等思想在新旧大陆之间传播。

④全球联系主要限于贸易层次,全球性交往的紧密性和普遍性较低。

(2)殖民时代(1750—1870年)。

①世界市场初步形成。工业革命改变了传统的经济结构,极大增强了资本主义的扩张实力。国际分工、通信、交通进一步发展;商品数量与种类增加;工业品成为国际贸易的大宗;工业资本取代商业资本在世界市场中占据了主要地位;经济互相依赖程度加深。

②世界性政治体系出现。维也纳体系是全球化时代第一个世界性的政治体系。

③文化全球化形态初步形成。西方文化依靠近代大众传播媒介及自身的优越性在世界范围内传播,例如中国向西方学习的新思潮。

④全球性交往加强但仍然有限。西方列强依靠坚船利炮建立庞大的殖民地,全球性交往程度加强,但全球性关系的制度化和正规化有限。

(3)帝国时代(1870—1945年)。

①世界经济体系最终形成。第二次工业革命全面推进了现代化进程,垄断组织成为向外扩张的核心动力,资本输出成为主要的掠夺方式,世界被瓜分完毕,资本主义殖民体系最终确立。同时苏联建立计划经济体制,具有封闭性,对全球化推动有限。

②国际社会初露端倪。第一次世界大战后国际联盟建立,其成员具有世界性,标志着国际社会的初步形成。

③文化全球化加强。近代交通通信工具发展,人员流动频繁,科技与文艺等在全球范围内传播。

(4)网络时代(1945年至今)。

①以高科技为特征的时代。科学技术对贸易全球化、生产、金融、消费的全球化产生举足轻重的影响。

②经济全球化空前发展。布雷顿森林体系的建立,从关贸总协定到世贸组织,世界经济朝着制度化、体系化方向发展。

③全球政治体系由统治转向治理。随着国际政治经济格局的调整,各种国际组织出现,国家间利益调整通过协商解决。

④网络社会迅速崛起。进入互联网时代的全球化,联系力度空前加强。

7.从全球化视角审视中国与世界经济的联系

阶段 表现

自我隔绝于资本主义世界市场(17世纪至1840年) 明清时期推行海禁、闭关锁国政策

被动卷入资本主义世界市场(1840—1949年) 中国的国门被西方列强打开,中国成为其原料产地、商品倾销市场和资本输出地

游离于资本主义世界市场之外(1949—1978年) 中华人民共和国成立后受到西方国家的敌视,中国推行计划经济体制

迅速融入世界市场,顺应经济全球化的潮流(1978年以来) 中共十一届三中全会后实行改革开放政策,建立社会主义市场经济体制,加入世界贸易组织

1.工业革命

项目 第一次工业革命 第二次工业革命

背景 在较早确立资本主义制度和通过殖民扩张获得了大量廉价的原材料、广阔的海外市场的英国率先进行 由实验科学发达的美德引领

成就 珍妮纺纱机、复动式蒸汽机等 电力的广泛应用、交通通信事业的发展等

影响 人类进入“蒸汽时代”,现代工厂制出现,工业资产阶级和工业无产阶级产生,世界市场逐步形成 人类进入“电气时代”,垄断组织出现,世界市场(全球贸易网)最终形成

弊端 贫富分化、环境污染等社会问题日益严重

2.多角度认识两次工业革命的影响

全球化 角度 两次工业革命中涌现的新型交通工具和通信工具,为世界联系的加强提供了物质条件,推动了整体世界的形成和发展

社会转 型角度 两次工业革命促进了人类由农业文明向工业文明的转变

现代化 角度 两次工业革命推动了全球现代化进程,带来了政治的法治化、民主化,经济的工业化、城市化,思想的科学化以及社会生活的文明化

社会化 角度 两次工业革命带来严重的社会问题,如无产阶级相对贫困问题(包括童工问题),城市化问题(如伦敦人口剧增),严重的集群性的社会问题,特殊人群(包括失业者、退休者、残疾人等)的生活保障、医疗健康、教育、住房、社会服务问题

生态文 明角度 两次工业革命虽然推动了社会生产力的发展,给人们的生活带来了巨大的便利,但工业革命也造成了自然环境的恶化和资源的过度消耗,影响了人类社会的可持续发展

3.工业革命对社会转型的影响

(1)促使经济发展方式转型:工业革命所带来的机器化生产方式是对传统生产方式的巨大突破,而新技术革命则使生产方式面临从单纯增长到可持续发展的挑战。而且,在经济全球化背景下,从竞争走向合作,从国内合作走向国际协调,也成为生产方式变革的重要方面。

(2)促使工业现代化转型:工业现代化是实现农业现代化、科学技术现代化和国防现代化的物质基础,也是工业化的重要内容。

(3)促使城市化转型:工业革命改变了英国的经济地理状况和人口结构,加快了人口向城市的流动。工业的发展使英国经济的重心迅速向拥有丰富煤铁资源的西北地区转移。

(4)促使社会思想转型:工业化和法国革命两种力量联合在一起,导致了1815年以后种种新学说的产生与发展,在1848年欧洲的普遍革命中发挥了作用。

(5)促使社会形态转型:工业革命后,经济形态上,工业取代农业占主导,城市化进程加快;政治形态上,工业资产阶级和工业无产阶级成为社会两大阶级,社会改革进一步巩固了资产阶级的统治;意识形态上,促进了科学教育事业的发展,促进了科学社会主义的诞生。

4.现代科学技术发展

(1)背景:20世纪科学理论取得重大突破;两次世界大战期间及以后,科学技术获得了较快发展。

(2)表现:原子能的开发利用,电子计算机的发明和互联网的建立,空间技术和海洋技术的迅速发展,各种新材料的出现,生物工程技术的突破等。

(3)影响:带来了生产力的巨大飞跃,促使劳作方式由粗放型转化为集约型;人类文化生活出现了新的模式;人类视野产生新的变化。

1.资本主义经济模式的演变

(1)商业资本主义模式。

资本主义发展的早期阶段,基本特点是商业控制产业,资产阶级中势力最大的是拥有雄厚财富的商业资本家和金融资本家。重商主义是该时期的经济思潮。

(2)自由资本主义模式。

工业革命推动工业资本主义迅速发展,工业资产阶级力量增强。要求进一步解除封建束缚,实行自由经营、自由竞争和自由贸易。亚当·斯密的自由主义理论,成为这一时期主要的经济思潮。

(3)私人垄断资本主义模式。

第二次工业革命推动资本主义生产社会化趋势加强和企业间竞争加剧,促进生产和资本的集中,产生了垄断。

(4)国家垄断资本主义模式。

理论基础是凯恩斯主义。20世纪70年代的“滞胀”现象,说明国家垄断资本主义不是万能的。当代资本主义经济政策出现了新变化。如制定指导性的经济计划,建立并完善社会保障制度等。当然各国干预经济的主要方式也有所不同,如美国80年代减少政府的干预,联邦德国的社会市场经济,日本的政府主导型经济。

2.资本主义发展史上的四种经济政策

经济 政策 盛行时间 主要主张 评价

重商主义(商业本位) 15—18世纪 国家干预经济生活,禁止金银输出,增加金银输入。实行对外贸易垄断,通过提高关税及其他贸易限制保护国内市场 反映了原始积累时期商业资产阶级阶级利益的经济理论和政策体系

自由 主义 19世纪中后期 政府减少对经济的干预,提倡自由经营、自由竞争、自由贸易 反映了工业革命后工业资本主义发展的要求

凯恩斯主义 二战结束至20世纪70年代 国家加强对经济的全面干预,反对自由放任。又被称为国家垄断资本主义 反映了垄断时代资本主义经济发展的要求

混合经济政策 20世纪80年代以后 适当减少国家对经济的干预,将政府和市场相结合,国有与私有制并存 是凯恩斯主义失灵后进行的调整

3.二战后资本主义的新变化

(1)国家的宏观调控。

①加强国家干预(二战结束至20世纪70年代初)

措施 a.加大政府在公共事业领域的开支,增加就业机会,刺激消费需求 b.制定经济发展计划,促进经济协调发展 c.利用信贷、利率、税收等经济杠杆实施宏观调控等

结果 取得了一定成效,经济增长一度较快

②减少国家干预:20世纪70年代,主要资本主义国家出现“滞胀”现象(原因)。

③加强国际协调:主要措施为建立国际货币基金组织、世界银行、关税与贸易总协定等国际经济组织,发挥大国作用。

(2)社会结构的新变化。

①产业结构变化:农业和工业的就业人口所占比重逐渐下降,从事服务业的人口所占比重增加。

②“中间阶层”的人数增加:他们一般不拥有生产资料,但有较高的收入、可观的生活资产。

(3)社会运动的高涨。

①原因:资本主义生产资料所有制造成的不平等和贫困问题仍然存在。

②表现:美国黑人民权运动、妇女运动、学生运动等。

1.新航路开辟后,西班牙、葡萄牙垄断商业贸易,西、葡崛起,成为世界大国,并主导世界市场的局面初具雏形。

2.17—18世纪,荷、英、法殖民扩张与商业竞争。17世纪荷兰的崛起,终止于英帝国的崛起;18世纪中期,英国掌握世界殖民霸权;18世纪中后期,随着工业革命的进行,英国确立了全球经济霸权。

3.19世纪末,资本主义发展到垄断阶段,美、德崛起,英、美共同主导世界市场,但英国仍为世界经济霸主。

4.两次世界大战后,西欧衰落,美国崛起并掌握世界经济霸权;苏联的影响力增强,美苏成为战后的世界超级大国。

5.20世纪70年代,资本主义世界形成美、欧、日三足鼎立的局面;中国国际地位提高,世界多极化趋势出现,但美、苏争霸的两极格局并未改变。

6.20世纪80年代特别是20世纪90年代以来,随着苏联的解体及中国等新兴经济体的崛起,世界经济的区域化、全球化趋势加强,形成“一超多强”的局面。

1.食物生产与社会生活

时期 表现

新航路 开辟 以来 食物生产:美洲物种外传到欧洲、亚洲、非洲等地,同时,小麦、水稻等农作物和鸡、牛、羊等禽畜传入美洲

社会生活:食物物种交流丰富了人们的食物种类,提高了粮食产量,促进了人口增长,改变了人们的饮食习惯,对经贸和环境产生了一定影响

工业 革命后 食物生产:农业机械化、集约化、产业化提高了生产效率,保障了食品供应

社会生活:粮食储备的自动化和智能化,冷冻食品工业迅猛发展;保障粮食安全和食品安全成为各国政府的重要职责,也是国际组织关注的重点

2.16—19世纪世界人口迁移的特点

(1)迁移的人口数量不断增加,范围不断扩大。随着新大陆的发现和开发,资本主义的兴起及交通工具的进步,世界人口迁移规模和范围不断扩大,并使全球人口分布发生了重大变化。

(2)由人口密集地区迁移到人口稀疏地区。近代人口的迁移主要体现为由人口较密集的欧亚地区向人口较稀疏的美洲、大洋洲输入。

(3)由发达国家主导。近代的人口迁移主要是随着欧洲发达国家的殖民扩张进行的。

(4)自愿移民和强迫移民相结合。自愿移民主要是指欧洲殖民国家的殖民者、探险者;强迫移民最典型的代表就是奴隶贸易。

①美洲:新航路的开辟引发了人口的跨地域转移,欧洲白人、非洲黑人先后进入美洲地区,引起了美洲族群的变化,混血人种逐渐成为拉丁美洲的最大族群。

②大洋洲:英国通过流放罪犯、建立牧场、开采金矿等活动,对大洋洲进行殖民扩张;白人逐渐成为大洋洲的主要居民;华工也为大洋洲的开发作出了贡献。

3.城市化及城市建设

概况 表现 工业革命促使越来越多的人从乡村走向城市,英国成为当时世界上第一个城市化国家

建设 电梯、钢筋混凝土技术、集中供暖和制冷、私人卫生间等提高了城市的居住条件,水网、照明、交通、通信等基础设施建设日益完善

影响 积极 促进了人口转移、产业调整、科技进步和文化交流等

消极 带来了环境污染、交通拥堵、贫困和治安等社会问题

4.近现代交通的发展

(1)交通进步。

①工业革命引发交通变革,出现蒸汽机车、汽船、轮船,发明汽车、飞机。

②现代交通发展,出现高速公路、铁路,航运技术进一步提高。

(2)影响。

①最大的便利是人流和物流时间的缩短,世界成为了“地球村”。

②公共交通的发展,促进了城市经济的繁荣、人口的增长以及市区面积的扩大。

③改变了人们的日常生活。现代时间观念逐渐成为人们生活的一部分,大众旅游的潮流出现。

5.卫生防疫

(1)疫病危害。

①疫病的传播:带来了人口(尤其是印第安人)的大量死亡。

②天花和鼠疫肆虐欧洲:严重威胁了人们的健康,带来人口的大量死亡,甚至导致政治、经济的变动。

(2)卫生防疫:牛痘接种法、巴氏消毒法、青霉素及近代解剖学、诊断学和药学的发展大大提高了人们的卫生防疫能力。

(3)现代医疗卫生体系的建立:包括基本医疗卫生体系、医疗服务体系、药品供应体系与医疗保障体系等内容。

同课章节目录