20 曹刿论战 课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 20 曹刿论战 课件(共30张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 49.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-26 19:38:10 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

曹刿论战

《左传》

教学目标

1.了解有关《左传》的文学常识;积累文言文常用的实词、虚词,疏通文义;理清行文思路,复述情节,背诵全文。

2.理解曹刿关于战争的论述,体会曹刿的战略思想,分析曹刿和鲁庄公两个人物的形象。(重点)

3.体会本文以"论战"为中心组织和选择材料,详略得当的特点。(难点)

教学流程

第一课时

第二课时

第一课时

一

导入

作品简介、知识拓展

二

三

四

五

故事背景介绍

整体感知

疏通文意、字词积累

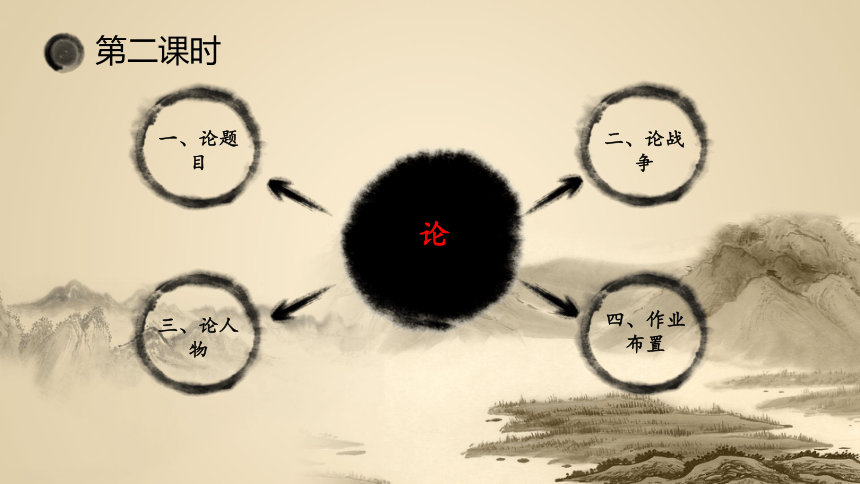

第二课时

一、论题目

二、论战争

三、论人物

论

四、作业布置

一、论题目

(二)文章怎样安排详略的?

(一)论题

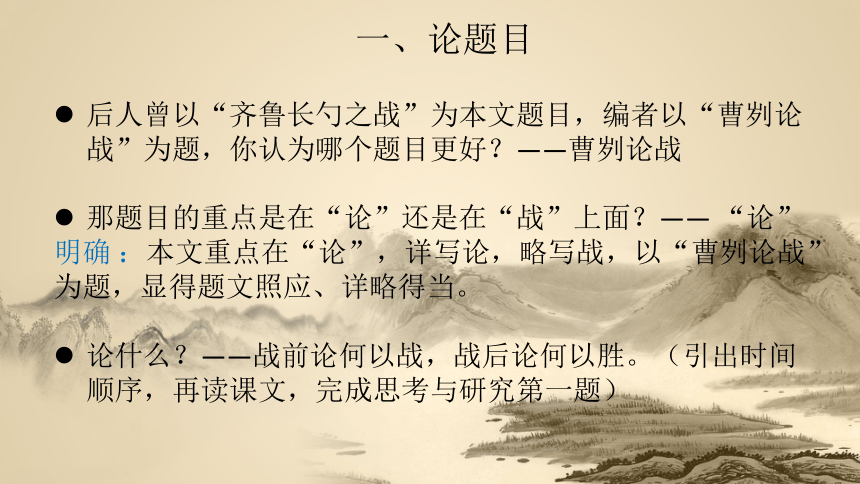

一、论题目

后人曾以“齐鲁长勺之战”为本文题目,编者以“曹刿论战”为题,你认为哪个题目更好?——曹刿论战

那题目的重点是在“论”还是在“战”上面?—— “论”

明确 :本文重点在“论”,详写论,略写战,以“曹刿论战”为题,显得题文照应、详略得当。

论什么?——战前论何以战,战后论何以胜。(引出时间顺序,再读课文,完成思考与研究第一题)

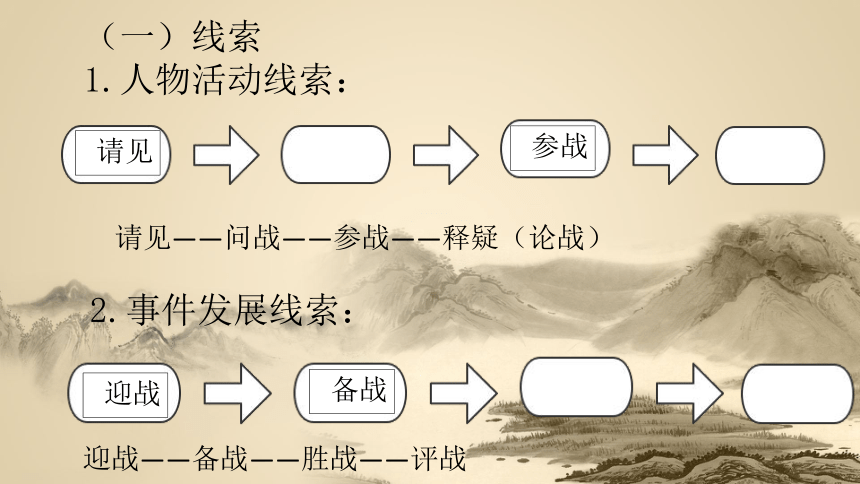

(一)线索

1.人物活动线索:

请见

参战

请见——问战——参战——释疑(论战)

迎战

备战

迎战——备战——胜战——评战

2.事件发展线索:

(二)文章怎样安排详略的?——详略得当,重点写“论”。

详写“论战”,略写人物行动以及战斗具体经过

第一段写鲁国战前的政治准备。 (详写)

1. 曹刿跟乡人的对话,说明曹刿请见的原因。2.曹刿跟鲁庄公的对话,说明政治上取信于民是作战的先决条件。

第二段叙述长勺之战的全过程。 (略写)

第三段曹刿论述鲁国取胜的原因。(详写)

1.论述反攻敌人的有利时机。2.论述追击敌人的有利时机。

总的来说:

(1)详写战前准备和战后谈论取胜的原因,略写双方交战的情况。(2)详写人物的“言”略写人物的“行”(3)详写“曹刿”的表现,略写“庄公”。

为何这样安排?

删减版:十年春,齐师伐我。公将战。曹刿请见。曰 :“ 何 以 战?” 公 曰 :“ 小 大 之 狱, 虽 不 能察,必以情。”对曰 :“忠之属也。可以一战。战则请从。”

1. 与原文对比,略去曹刿与乡人的问答,在表现曹刿形象上有什么不同?

明确 :原文中写乡人,用的是反衬手法。

以乡人的“事不关己,高高挂起”,反衬出曹刿“天下兴亡,匹夫有责”的爱国情怀。

2. 可否将曹刿与庄公的对话由三次简化成一次?

明确 :不能。因为三次回答,各有所指 :寄望近臣、托福神明、取信于民。三次回答,两次否定,一次肯定,再现了曹刿引导庄公以民为本的良苦用心。

联系《木兰诗》课后思考与探究题:故事情节,哪些地方详写?哪些地方略写?这样处理好处在哪里?

这样安排可以突出中心内容,突出了曹刿的“远谋” 。照应了题目“论战”。

出示材料:“鲁庄公十年,齐桓公不顾主政大夫管仲的竭力劝阻,派鲍叔牙率大军伐鲁。此前,齐、鲁几次交战,鲁国都被打败。这一次战争规模不大,齐国是强国,鲁国是弱国,结果弱国却取得了胜利。这在鲁国历史上当然是要大书特书一番的。对于历史来说,最重要的当然是事实,尤其是决定胜负关键的战争过程。而我们看到的文章,对于战争取胜的过程则写得相当简洁,就是敌军进攻了,军鼓打起来了,鲁国军队却不动声色,待到敌军三通鼓罢才出击。从道理上说,齐、鲁两国军队一番恶战是免不了的。这里的战争,好像没有流血的样子,也没有悬念和转危为安。前面一句“可矣”,下决心出击了,下面一句就是“齐师败绩”。这不是太轻松了吗 前面写战争前动员和政治上的调整、落实,花了那么多篇幅都是为战争作准备;可真正到了打仗,却好像还没有开打就赢了。齐国是春秋五霸之一,齐桓公曾九合诸侯,一匡天下,齐国的军队绝不是豆腐渣,怎么就这么轻易地“败绩”了呢?这样的处理,透露出作者的匠心:文章的重点不在战争,也不在战争如何取胜,而在战争为什么取得了胜利。文章的中心不是战争,而是决定这场战争并取得胜利的人。而且也不是这个人的一切,而是这个人的战争理论。”——孙绍振《孙绍振解读经典散文》(承上启下)

二、论战争

(一)欣赏论术

(二)长勺之战以少胜多的主要原因是什么?

(一)欣赏论术

再读课文,并小组讨论以下问题(穿插角色朗读,进行朗读指导)

1.曹刿求见鲁庄公的原因是什么?——为何要“论”?

2.曹刿是如何评价鲁国的战前准备的?——“论”何以战?

3.曹刿是怎样帮助鲁庄公选择反攻时机的?——“论”何以胜?

1.曹刿求见鲁庄公的原因是什么?——为何要“论”?

“肉食者鄙,未能远谋。”

鲁庄公三答 曹刿三评

衣食所安,弗敢专也,必以分人(凭小恩小惠) 小惠未遍,民弗从也

牺牲玉帛,弗敢加也,必以信(凭神灵保佑) 小信未孚,神弗福也

小大之狱,虽不能察,必以情(凭取信于民) 忠之属也

2.曹刿是如何评价鲁国的战前准备的?——“论”何以战?

曹刿为什么认为“小大之狱,虽不能察,必以情”是“可以一战”的主要条件?

因为民心向背是决定战争胜负的主要因素,这突出表现了曹刿重视人民力量的政治远见。

论何以战?——取信于民

3.曹刿是怎样帮助鲁庄公取得战争胜利的?——“论”何以胜?

第二段:概述作战过程

公将鼓之——刿曰:“未可”。 齐人三鼓。——刿曰:“可矣。”

公将驰之——刿曰:“未可”。 下视其辙,蹬轼而忘之——刿曰:“可矣。”

第三段:详写曹刿论“何以胜”

(1)齐人三鼓,鲁军一鼓,彼竭我盈,故克之。——抓住有利于进攻时机,采用“敌疲我盈”的作战方案

(2)下视其辙,登轼望之,辙乱旗靡,故逐之。——抓住追击敌军时机,在齐军“辙乱旗靡”时追着敌人,取得战争胜利。

论何以胜?——把握战机

(二)长勺之战以少胜多的主要原因是什么?

原因一:政治上取信于民。

原因二:运用正确的战略战术。

提示:联系古代战争论,如孟子《得道多助,失道寡助》中名言“天时不如地利,地利不如人和”

明确 :长勺之战获胜是天时、地利、人和共同作用的结果 :

1. 天时 :“齐师伐我”,可见鲁国是卫国战争,是正义之战 ;

2. 地利 :“战于长勺”,长勺就在鲁国境内 ;

3. 人和 :曹刿有爱国情怀,富远见卓识(政治才能),能细察精思(军事谋略);鲁庄公英勇无畏、礼贤下士、从善如流、知人善任、胆识过人、不耻下问 ;军民能同仇敌忾(“齐师伐我”,必须保家卫国)。(以“人和”过渡人物形象分析)

三、论人物

(一)曹刿形象

(二)鲁庄公形象

(一)曹刿形象

1、战前——国家危难时挺身而出,关心国家大事,有爱国热情。

2、问战——深谋远虑,有政治远见,懂得政治上取信于民。

3、参战——指挥胸有成竹、沉着冷静果断,懂得把握战机,有非凡的军事才能。

a.把握进攻时机,“彼竭我盈“时攻击,运用后发制人的战略战术。

b.把握追击时机,“辙乱旗靡”时追击,懂得“详察敌情,谨防埋伏”的战略战术。

4、论战——表现他过人的谋略。

(二)你如何评价这篇文章里的鲁庄公?(辩论)

鄙君组

关键词:急于求成、轻率鲁莽、目光短浅、缺乏军事头脑和指挥才能

1、问战:政治上无能。——鲁庄公把取胜希望寄托在施行“小惠”和祈求神灵保佑上,没有看到取信于民的重要性,见识短浅。

2、参战……

3、论战……

明君组:

关键词:英勇无畏、广开言路、礼贤下士、知人善用、不耻下问

例如:

战前:英勇无畏——十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请战。这十数个字透露的信息可谓多也:鲁庄公已经做了十年的鲁国国君。这个国君,面对强国来势汹汹之“伐”并不恐惧退却,而是迎国难而上,毅然选择“战”。左丘明一开笔,就为我们塑造了一个已有资历,敢于担当,在精神上并不孱弱的国君形象。

问战……

参战……

论战……

材料:

(1)人物介绍:鲁庄公(前706 年~前662 年),姓姬,名同,鲁国第十六任君主,在位32年(前693年~前662年)。长勺之战发生于鲁庄公十年(前684年)。——鲁庄公即位时年仅13岁,而指挥长勺之战时年仅22岁。

(2)《左传》相传是春秋时期鲁国史官左丘明所作,是根据鲁史写的编年体史书。

(3)末战考君德,方战养士气,既战察敌情,步步精详,著著奇妙,此乃所谓远谋也。——《古文观止》评注

小结:这么看来,鲁庄公这个配角,一方面以他的“鄙”衬托出了曹刿的远见卓识,一方面也显示了他的优点。鲁庄公并非昏君,而是一位缺乏军事才能的明君。这个人物形象是立体的,不是扁平的。我们以后也要立体地去评价人物。

四、作业布置

阅读下面这段文字,回答后面的问题。

鲍叔牙闻鲁侯引兵而来,乃严阵以待。庄公亦列阵相持。鲍叔牙因乾时①得胜,:有轻鲁之心,下令击鼓进兵,先陷者重赏。庄公闻鼓声震地,亦教鸣鼓对敌。曹刿止之日:“齐鼓方锐,宜静以待之。“传令军中:“有敢喧哗者斩。“齐兵来冲鲁阵,阵如铁桶,不能冲动,只得退后。少顷,对阵鼓声又震,鲁军寂如不闻,齐师又退。鲍叔牙日:“鲁快战耳。再鼓之,必走。曹刿又闻鼓响,谓庄公曰:“败齐此其时矣,可速鼓之!”论鲁是初次鸣鼓,论齐已是第三通鼓了。齐兵见鲁兵两次不动,以为不战,都不在意了。谁知鼓声一起,突然而来,刀砍箭射,势如疾雷不及掩耳,杀得齐兵七零八落,大败而奔。庄公欲行追逐,曹刿日:“未可也,臣当察之。”乃下车,将齐兵列阵之处,周围看了遍,复登车轼远望,良久日:“可追矣。”庄公乃驱车而进,追三十余里方还,所获辎重甲兵无算。

(选自冯梦龙的历史演义小说《东周列国志》 第十六回)

【注释】①乾时:春秋时地名,在今山东青州。

1. 冯梦龙的小说多了哪些内容?

明确:对齐军指挥的描写,对双方战斗场景的描写。《东周列国志》是一篇重在刻画人物和叙述情节的演义小说,所以要生动地记叙一场战斗,塑造有勇有谋、睿智迎敌的曹刿形象,达到吸引读者的目的。

2.《曹刿论战》为何没有像《东周列国志》一样详写作战过程?(两文都写了齐鲁长勺之战,在详略安排上有什么不同?)

板书设计:

思路展示:

感谢您的观看!谢谢!

曹刿论战

《左传》

教学目标

1.了解有关《左传》的文学常识;积累文言文常用的实词、虚词,疏通文义;理清行文思路,复述情节,背诵全文。

2.理解曹刿关于战争的论述,体会曹刿的战略思想,分析曹刿和鲁庄公两个人物的形象。(重点)

3.体会本文以"论战"为中心组织和选择材料,详略得当的特点。(难点)

教学流程

第一课时

第二课时

第一课时

一

导入

作品简介、知识拓展

二

三

四

五

故事背景介绍

整体感知

疏通文意、字词积累

第二课时

一、论题目

二、论战争

三、论人物

论

四、作业布置

一、论题目

(二)文章怎样安排详略的?

(一)论题

一、论题目

后人曾以“齐鲁长勺之战”为本文题目,编者以“曹刿论战”为题,你认为哪个题目更好?——曹刿论战

那题目的重点是在“论”还是在“战”上面?—— “论”

明确 :本文重点在“论”,详写论,略写战,以“曹刿论战”为题,显得题文照应、详略得当。

论什么?——战前论何以战,战后论何以胜。(引出时间顺序,再读课文,完成思考与研究第一题)

(一)线索

1.人物活动线索:

请见

参战

请见——问战——参战——释疑(论战)

迎战

备战

迎战——备战——胜战——评战

2.事件发展线索:

(二)文章怎样安排详略的?——详略得当,重点写“论”。

详写“论战”,略写人物行动以及战斗具体经过

第一段写鲁国战前的政治准备。 (详写)

1. 曹刿跟乡人的对话,说明曹刿请见的原因。2.曹刿跟鲁庄公的对话,说明政治上取信于民是作战的先决条件。

第二段叙述长勺之战的全过程。 (略写)

第三段曹刿论述鲁国取胜的原因。(详写)

1.论述反攻敌人的有利时机。2.论述追击敌人的有利时机。

总的来说:

(1)详写战前准备和战后谈论取胜的原因,略写双方交战的情况。(2)详写人物的“言”略写人物的“行”(3)详写“曹刿”的表现,略写“庄公”。

为何这样安排?

删减版:十年春,齐师伐我。公将战。曹刿请见。曰 :“ 何 以 战?” 公 曰 :“ 小 大 之 狱, 虽 不 能察,必以情。”对曰 :“忠之属也。可以一战。战则请从。”

1. 与原文对比,略去曹刿与乡人的问答,在表现曹刿形象上有什么不同?

明确 :原文中写乡人,用的是反衬手法。

以乡人的“事不关己,高高挂起”,反衬出曹刿“天下兴亡,匹夫有责”的爱国情怀。

2. 可否将曹刿与庄公的对话由三次简化成一次?

明确 :不能。因为三次回答,各有所指 :寄望近臣、托福神明、取信于民。三次回答,两次否定,一次肯定,再现了曹刿引导庄公以民为本的良苦用心。

联系《木兰诗》课后思考与探究题:故事情节,哪些地方详写?哪些地方略写?这样处理好处在哪里?

这样安排可以突出中心内容,突出了曹刿的“远谋” 。照应了题目“论战”。

出示材料:“鲁庄公十年,齐桓公不顾主政大夫管仲的竭力劝阻,派鲍叔牙率大军伐鲁。此前,齐、鲁几次交战,鲁国都被打败。这一次战争规模不大,齐国是强国,鲁国是弱国,结果弱国却取得了胜利。这在鲁国历史上当然是要大书特书一番的。对于历史来说,最重要的当然是事实,尤其是决定胜负关键的战争过程。而我们看到的文章,对于战争取胜的过程则写得相当简洁,就是敌军进攻了,军鼓打起来了,鲁国军队却不动声色,待到敌军三通鼓罢才出击。从道理上说,齐、鲁两国军队一番恶战是免不了的。这里的战争,好像没有流血的样子,也没有悬念和转危为安。前面一句“可矣”,下决心出击了,下面一句就是“齐师败绩”。这不是太轻松了吗 前面写战争前动员和政治上的调整、落实,花了那么多篇幅都是为战争作准备;可真正到了打仗,却好像还没有开打就赢了。齐国是春秋五霸之一,齐桓公曾九合诸侯,一匡天下,齐国的军队绝不是豆腐渣,怎么就这么轻易地“败绩”了呢?这样的处理,透露出作者的匠心:文章的重点不在战争,也不在战争如何取胜,而在战争为什么取得了胜利。文章的中心不是战争,而是决定这场战争并取得胜利的人。而且也不是这个人的一切,而是这个人的战争理论。”——孙绍振《孙绍振解读经典散文》(承上启下)

二、论战争

(一)欣赏论术

(二)长勺之战以少胜多的主要原因是什么?

(一)欣赏论术

再读课文,并小组讨论以下问题(穿插角色朗读,进行朗读指导)

1.曹刿求见鲁庄公的原因是什么?——为何要“论”?

2.曹刿是如何评价鲁国的战前准备的?——“论”何以战?

3.曹刿是怎样帮助鲁庄公选择反攻时机的?——“论”何以胜?

1.曹刿求见鲁庄公的原因是什么?——为何要“论”?

“肉食者鄙,未能远谋。”

鲁庄公三答 曹刿三评

衣食所安,弗敢专也,必以分人(凭小恩小惠) 小惠未遍,民弗从也

牺牲玉帛,弗敢加也,必以信(凭神灵保佑) 小信未孚,神弗福也

小大之狱,虽不能察,必以情(凭取信于民) 忠之属也

2.曹刿是如何评价鲁国的战前准备的?——“论”何以战?

曹刿为什么认为“小大之狱,虽不能察,必以情”是“可以一战”的主要条件?

因为民心向背是决定战争胜负的主要因素,这突出表现了曹刿重视人民力量的政治远见。

论何以战?——取信于民

3.曹刿是怎样帮助鲁庄公取得战争胜利的?——“论”何以胜?

第二段:概述作战过程

公将鼓之——刿曰:“未可”。 齐人三鼓。——刿曰:“可矣。”

公将驰之——刿曰:“未可”。 下视其辙,蹬轼而忘之——刿曰:“可矣。”

第三段:详写曹刿论“何以胜”

(1)齐人三鼓,鲁军一鼓,彼竭我盈,故克之。——抓住有利于进攻时机,采用“敌疲我盈”的作战方案

(2)下视其辙,登轼望之,辙乱旗靡,故逐之。——抓住追击敌军时机,在齐军“辙乱旗靡”时追着敌人,取得战争胜利。

论何以胜?——把握战机

(二)长勺之战以少胜多的主要原因是什么?

原因一:政治上取信于民。

原因二:运用正确的战略战术。

提示:联系古代战争论,如孟子《得道多助,失道寡助》中名言“天时不如地利,地利不如人和”

明确 :长勺之战获胜是天时、地利、人和共同作用的结果 :

1. 天时 :“齐师伐我”,可见鲁国是卫国战争,是正义之战 ;

2. 地利 :“战于长勺”,长勺就在鲁国境内 ;

3. 人和 :曹刿有爱国情怀,富远见卓识(政治才能),能细察精思(军事谋略);鲁庄公英勇无畏、礼贤下士、从善如流、知人善任、胆识过人、不耻下问 ;军民能同仇敌忾(“齐师伐我”,必须保家卫国)。(以“人和”过渡人物形象分析)

三、论人物

(一)曹刿形象

(二)鲁庄公形象

(一)曹刿形象

1、战前——国家危难时挺身而出,关心国家大事,有爱国热情。

2、问战——深谋远虑,有政治远见,懂得政治上取信于民。

3、参战——指挥胸有成竹、沉着冷静果断,懂得把握战机,有非凡的军事才能。

a.把握进攻时机,“彼竭我盈“时攻击,运用后发制人的战略战术。

b.把握追击时机,“辙乱旗靡”时追击,懂得“详察敌情,谨防埋伏”的战略战术。

4、论战——表现他过人的谋略。

(二)你如何评价这篇文章里的鲁庄公?(辩论)

鄙君组

关键词:急于求成、轻率鲁莽、目光短浅、缺乏军事头脑和指挥才能

1、问战:政治上无能。——鲁庄公把取胜希望寄托在施行“小惠”和祈求神灵保佑上,没有看到取信于民的重要性,见识短浅。

2、参战……

3、论战……

明君组:

关键词:英勇无畏、广开言路、礼贤下士、知人善用、不耻下问

例如:

战前:英勇无畏——十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请战。这十数个字透露的信息可谓多也:鲁庄公已经做了十年的鲁国国君。这个国君,面对强国来势汹汹之“伐”并不恐惧退却,而是迎国难而上,毅然选择“战”。左丘明一开笔,就为我们塑造了一个已有资历,敢于担当,在精神上并不孱弱的国君形象。

问战……

参战……

论战……

材料:

(1)人物介绍:鲁庄公(前706 年~前662 年),姓姬,名同,鲁国第十六任君主,在位32年(前693年~前662年)。长勺之战发生于鲁庄公十年(前684年)。——鲁庄公即位时年仅13岁,而指挥长勺之战时年仅22岁。

(2)《左传》相传是春秋时期鲁国史官左丘明所作,是根据鲁史写的编年体史书。

(3)末战考君德,方战养士气,既战察敌情,步步精详,著著奇妙,此乃所谓远谋也。——《古文观止》评注

小结:这么看来,鲁庄公这个配角,一方面以他的“鄙”衬托出了曹刿的远见卓识,一方面也显示了他的优点。鲁庄公并非昏君,而是一位缺乏军事才能的明君。这个人物形象是立体的,不是扁平的。我们以后也要立体地去评价人物。

四、作业布置

阅读下面这段文字,回答后面的问题。

鲍叔牙闻鲁侯引兵而来,乃严阵以待。庄公亦列阵相持。鲍叔牙因乾时①得胜,:有轻鲁之心,下令击鼓进兵,先陷者重赏。庄公闻鼓声震地,亦教鸣鼓对敌。曹刿止之日:“齐鼓方锐,宜静以待之。“传令军中:“有敢喧哗者斩。“齐兵来冲鲁阵,阵如铁桶,不能冲动,只得退后。少顷,对阵鼓声又震,鲁军寂如不闻,齐师又退。鲍叔牙日:“鲁快战耳。再鼓之,必走。曹刿又闻鼓响,谓庄公曰:“败齐此其时矣,可速鼓之!”论鲁是初次鸣鼓,论齐已是第三通鼓了。齐兵见鲁兵两次不动,以为不战,都不在意了。谁知鼓声一起,突然而来,刀砍箭射,势如疾雷不及掩耳,杀得齐兵七零八落,大败而奔。庄公欲行追逐,曹刿日:“未可也,臣当察之。”乃下车,将齐兵列阵之处,周围看了遍,复登车轼远望,良久日:“可追矣。”庄公乃驱车而进,追三十余里方还,所获辎重甲兵无算。

(选自冯梦龙的历史演义小说《东周列国志》 第十六回)

【注释】①乾时:春秋时地名,在今山东青州。

1. 冯梦龙的小说多了哪些内容?

明确:对齐军指挥的描写,对双方战斗场景的描写。《东周列国志》是一篇重在刻画人物和叙述情节的演义小说,所以要生动地记叙一场战斗,塑造有勇有谋、睿智迎敌的曹刿形象,达到吸引读者的目的。

2.《曹刿论战》为何没有像《东周列国志》一样详写作战过程?(两文都写了齐鲁长勺之战,在详略安排上有什么不同?)

板书设计:

思路展示:

感谢您的观看!谢谢!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读