2015-2016北师大版语文九年级下册第四单元课件:第7课《咏月诗三首》 (共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015-2016北师大版语文九年级下册第四单元课件:第7课《咏月诗三首》 (共44张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 420.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-05-18 20:51:27 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

导入新课

月亮,是我们这个古老的民族文化中一个永恒的话题,往古今来,它不但给人们带来无限遐想,而且也惹出重多爱恨情愁的故事。今天,我们我们再来学习三首以月亮为题的诗歌。

学习目标

1.了解作者及其写作背景。

2.理解诗歌的思想内容和艺术特色。

3.背诵课文,赏析佳句。

4.理解诗歌中寄托的诗人的思想感情。

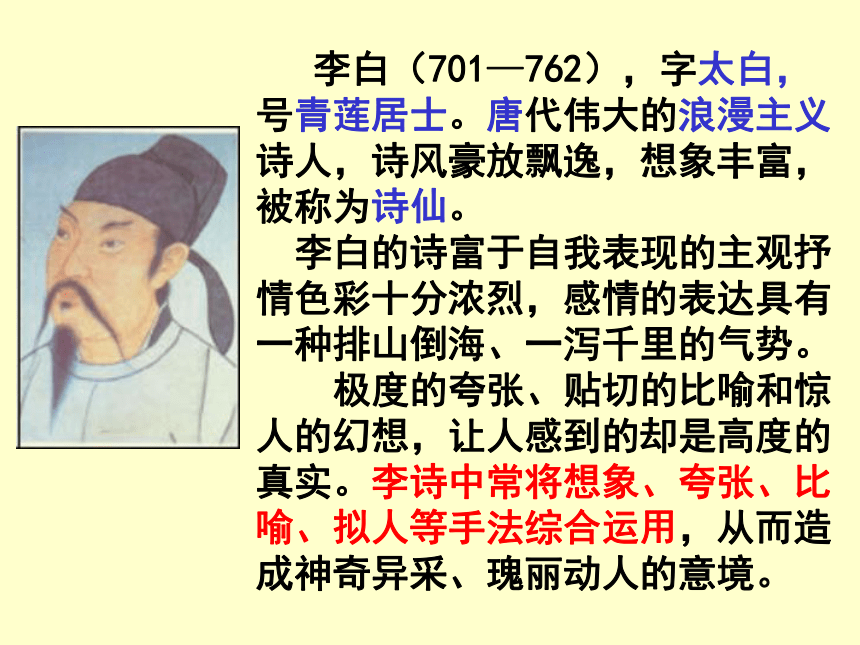

李白(701—762),字太白,号青莲居士。唐代伟大的浪漫主义诗人,诗风豪放飘逸,想象丰富,被称为诗仙。

李白的诗富于自我表现的主观抒彩十分浓烈,感情的表达具有一种排山倒海、一泻千里的气势。

极度的夸张、贴切的比喻和惊人的幻想,让人感到的却是高度的真实。李诗中常将想象、夸张、比喻、拟人等手法综合运用,从而造成神奇异采、瑰丽动人的意境。

酒与月,是李白一生须臾不曾离开的最忠实的伴侣,无论他走到哪里,身处何方,总会留下有关美酒与明月的兴会淋漓之作。如“兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光” ;如“且就洞庭赊月色,将船买酒白云边”;如“金樽美酒斗十千,玉盘珍羞直万钱”;如“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”。如“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。”

把酒问月 李白 青天有月来几时?我今停杯一问之。 人攀明月不可得,月行却与人相随。 皎如飞镜临丹阙,绿烟灭尽清辉发。 但见宵从海上来,宁知晓向云间没。 白兔捣药秋复春,嫦娥孤栖与谁邻? 今人不见古时月,今月曾经照古人。 古人今人若流水,共看明月皆如此。 唯愿当歌对酒时,月光长照金樽里。

前两句以倒装句式统摄全篇,以疑问句表达了诗人的这种困惑,极有气势。诗人停杯沉思,颇有几分醉意,仰望苍冥发问道:这亘古如斯的明月,究竟是从何时就存在的呢?这一对宇宙本源的求索与困惑,实际上是对自身的生命价值的思索和探寻,“停杯”二字生动地表现出他的神往与迷惑糅杂的情态。

青天有月来几时?我今停杯一问之。

三四句写出了人类与明月的微妙关系。人攀明月不可得,说的是十分遥远;而月行却与人相随,说的是十分贴近。它写出了明月与人既可亲又神秘的奇妙感。古往今来,有多少人想要飞升到月中以求长生不老,但皆是徒然,而明月却依然用万里清辉普照尘世,伴随着世世代代繁衍生息的人们。两句写出了明月既无情又有情、既亲切又神秘的人格化的特性,蕴含 着诗人向往而又无奈的复杂心境。

人攀明月不可得,月行却与人相随。

这两句极写月色之美。月出像明镜飞升,下照红色的宫殿楼台,云影散尽,清辉焕发。诗人以“飞镜”为譬,以“丹阙”、“绿烟”为衬,将皎洁的月光写得妩媚动人,光彩夺目。这两句描绘了一幅静态的图画,红绿交映,以丹阙衬托月皎,以绿烟突出清辉。

皎如飞镜临丹阙,绿烟灭尽清辉发。

这二句,借明月的夜出晓没来慨叹时光流逝之速。明月在夜间从东海升起,拂晓隐没于西天云海,如此循环不已,尘世间便在其反复出没中推演至今。两句中既表达了对明月踪迹难测的惊异,也隐含着对人们不知珍惜美好时光的深沉叹惋。

但见宵从海上来,宁知晓向云间没?

这两句驰骋想象,就月中的白兔、嫦娥发问,是诗人的第二次问月。白兔在月中年复一年地捣着药杵,嫦娥在月宫里孤独地生活着,到底谁来陪伴她呢?在对神物和仙女寂寞命运的同情中,流露出诗人自己的孤苦高洁的情怀。

白兔捣药秋复春,嫦娥孤栖与谁邻?

这两句,在回环唱叹中抒发人生有限而宇宙无穷的慨叹。“今人不见古时月”,实际是在说“古人不见今时月”;“今月曾经照古人”意味着“古月依然照今人”。明月万古如一,而人类世代更替,今人只能是前不见古人,后不见来者,可贵的生命倏忽即逝。表现了自然漫长、稳定,人世短暂、多变的人生哲理和感慨。

今人不见古时月,今月曾经照古人。

结尾四句收束上文,进一步表达对宇宙和人生的思索和感慨。古往今来的无数人们,都已流水般地相次逝去,面对着空中同一个永恒的明月,或许都曾有过相似的感慨吧!我只希望在唱歌饮酒的时候,皎洁的月光能长照杯中,使我能尽情享受当下的美好人生。

诗人有感于明月长存而人生短暂,人类无法改变这一自然规律,因此就更应当珍惜今生的点滴光阴,在瞬间把握永恒。这里用曹操诗歌中“对酒当歌,人生几何”,曹操是直接抒发“人生几何”的苦闷,而李白则是用一幅图画,月光和金樽。作者只让月光照在金樽里,让月光代表永恒,金樽代表短暂,短暂的生命因为有了月光而精致。结句虽暗含及时行乐之意,但总的基调仍然是积极向上的,展现了诗人旷达自适的宽广胸怀和乐观洒脱的人生态度。

古人今人若流水,共看明月皆如此。 唯愿当歌对酒时,月光长照金樽里。

这是一首应友人之情而作的咏月抒怀诗。诗人以纵横恣肆的笔触,多侧面、多层次地描摹了孤高的明月形象,通过海天景象的描绘以及对世事推移、人生短促的慨叹,展现了作者旷达博大的胸襟和飘逸潇洒的性格。

《月下独酌 》 写作背景

这首诗写于天宝初年,作者那时胸怀壮志,被唐玄宗召入长安供奉翰林。许多人都妒贤嫉能,对李白大加排挤和诋毁。唐玄宗只是让李白侍宴陪酒,并没有重用他的意思,所以作者感到孤独、愤懑,以酒消愁,写下了本文。

题解:

原诗共四首,此是第一首。诗写诗人在月夜花下独酌,无人亲近的冷落情景。诗人运用丰富的想象,表现出由孤独到不孤独,由不孤独到孤独,再由孤独到不孤独的一种复杂感情。李白仙才旷达,物我之间无所容心。此诗充分表达了他的胸襟。

月下独酌 李白 花间一壶酒,独酌无相亲。 举杯邀明月,对影成三人。 月既不解饮,影徒随我身。 暂伴月将影,行乐须及春。 我歌月徘徊,我舞影零乱。 醒时同交欢,醉后各分散。 永结无情游,相期邈云汉。

花间一壶酒,独酌无相亲。

准备一壶美酒,摆在花丛之间, 自斟自酌无亲无友,孤独一人。

举杯邀明月,对影成三人。

我举起酒杯邀请媚人的明月, 低头窥见身影,共饮已有三人。

月既不解饮,影徒随我身。

月儿,你哪里晓得畅饮的乐趣? 影儿,你徒然随偎我这个孤身!

暂伴月将影,行乐须及春。

暂且伴随玉兔,这无情瘦影吧, 我应及时行乐,趁着春宵良辰。

我歌月徘徊,我舞影零乱。

月听我唱歌,在九天徘徊不进, 影伴我舞步,在地上蹦跳翻滚。

醒时同交欢,醉后各分散。

清醒之时,咱们尽管作乐寻欢, 醉了之后,免不了要各自离散。

永结无情游,相期邈云汉。

月呀,愿和您永结为忘情之友, 相约在高远的银河岸边,再见!

月下独酌

[唐] 李白

花间一壶酒,独酌无相亲。

举杯邀明月,对影成三人。

月既不解饮,影徒随我身。

花丛美酒

独自一人,

场面冷清。

忽发奇想

邀月共酌,

场面热闹。

月远影随

内心仍然,

孤独寂寞。

悟诗

暂伴月将影,

行乐须及春。

我歌月徘徊,

我舞影零乱。

醒时同交欢,

醉后各分散。

永结无情游,

相期邈云汉。

暂时将就

情绪激昂,

及时行乐。

既歌且舞

莫名凄凉

与寂寞。

醒欢醉散

忘却烦恼,

自得其乐。

真诚相约

点尽孤寂,

书穷悲凉。

悟诗

1、“月”的传统意象包含着“冷清寂寥”“离情别恨”“征途羁旅”“思念家乡”“渴盼团圆”等意。在这首诗中“月”的意象含义应该是什么?

应有“冷清寂寥”和“品质高洁”的含义。

赏诗

2、在“花前月下”的良辰美景中,诗人却“独酌”。这是一种什么写作方法?

“以乐景写哀情”的反衬手法。越是良辰美景之中,寂寞就越显得刻骨铭心,效果是使悲凉寂寞更加浓郁和难以排解,突出强调了诗人李白深沉的寂寞凄凉之情。

“邀”字,主动者为诗人,因自己坚持高洁的品质,得罪了权贵,早已无人往来了。在这良辰美景之中,诗人难以排遣这种孤独和寂寞,环顾左右,只有一轮孤月相伴,只有一轮明月可邀,凄寂之情溢于言表。但明月也是高洁的意象,因而也寄寓着作者高洁的品质在其中。 所以“邀”字,以物为友,既表现了孤寂之情,也寄寓着品质的高洁。

3、都说“举杯邀明月”一句中的“邀”字传神地表达出诗人此时的心境。说说你从中读出了诗人怎样的心境?

赏诗

4、诗人邀月与影为友共饮美酒佳酿,共享美景良辰,但仍无法排解心中愁苦,从哪些字词可见?

“不解”“徒随”“暂伴”表明了虽以物为友,但物何以为友,以物为友是无奈之举,更写出了作者的孤独。

赏诗

5、“永结无情游,相期邈云汉。” 表达了诗人怎样的志向?

“永结”与“相期”表明了作者在无边寂寥的天地中,宁愿永与月、影为伴,醉酌孤独,也不愿同流合污、阿谀奉承的高洁志愿。

此诗通过奇妙的想象描写了一个以月影为伴的诗人酣饮歌舞的奇特场面。诗人化无生命的自然物为有生命有情的人,和它们一同饮酒、唱歌、起舞,并且还要和月亮结成亲密无间的好友,充分反映了诗人孤傲、清高、狂放不羁的情怀。当然,这正是诗人对世俗厌倦、对现实失望的反映,是一个具有远大抱负的人不能施展才能,终生不得志的痛苦心情的流露。全诗以乐写愁,以热闹写寂,以群写独,取得了强烈的艺术效果。

杜甫(711-770)

杜甫,字[ ],唐代著名诗人。诗中尝自称 。

曾做校工部员外郎,故世称 。晚年携家出蜀,病死湘江途中。

杜甫后人称之为“ ”,他写的诗被人誉为“ ”。

杜甫诗的风格是[ ]。

子美

诗圣

诗史

沉郁顿挫

杜工部

少陵野老

知人论世

天宝十五载(756)六月,安史叛军攻进潼关,杜甫带着妻小逃到鄜州(今陕西富县),寄居羌村。七月,肃宗即位于灵武(今属宁夏)。杜甫便于八月间离家北上延州(今延安),企图赶到灵武,为平叛效力。但当时叛军势力已膨胀到鄜州以北,他启程不久,就被叛军捉住,送到沦陷后的长安;因杜甫原无官职,便未受囚禁。一个月夜,望月思家,写下了千古传诵的名作《月夜》。

月 夜 杜甫

今夜鄜州月,闺中只独看。

遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

何时倚虚幌,双照泪痕干。

妙语绘诗:

今晚圆圆的秋月多么皎洁美好,而你在鄜州却只能一人独看。

我遥想那些可爱幼小的儿女们,还不理解你望月怀人、思念长安的心情!

夜深露重,你乌云般的头发湿了,月光如水,你如玉的臂膀可曾受寒?

何时能依偎共赏轻纱般的月华?让月华照干我俩满是泪痕的脸!

今夜鄜州月, 闺中只独看。

问:妻子尚有儿女在旁,为什么也“独看”呢?

答:

遥怜小儿女,

未解忆长安 。

意本思家,而偏想家人之思我,更见思家心切

“只独看”:更显“闺中人”

孤独、冷清、无助

一是说儿女年幼不知道想念在长安的父亲;

二是说儿女年幼不理解母亲看月思念父亲的心事。

“未解忆长安”有两层意思:

1、明明是诗人望月,为何诗中却写妻子看月?此诗用了什么手法?表达了作者什么感情?

用换位思考法(对写法)来写,撇开自己从别人入手,以虚衬实。想象妻子在鄜州独对明月,痛苦挂念丈夫的情景,实际上是暗写自己在长安正独对明月,深切地惦念妻子。从妻子一方落笔,设身处地地替妻子着想,更深切地表现了对妻子的担心、思念。

2、有人说“香雾云鬟湿,清辉玉臂寒”一联中有两个字用得格外形象生动,含蓄凝练,你认为是哪两个字,并请简要说明理由。

是“湿”和“寒”。一“湿”一“寒”可触可感,形象生动;“湿”写云鬟,“寒”写玉臂,表现了妻子对诗人的忆念之深而“独看”之久。“湿”和“寒”的表象是诗人的想象和联想、反照诗人看月之久,忆念之深的痛苦现实;表现诗人对妻子的情深爱切,思念之苦、真是言有尽而意无穷。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

何时倚虚幌,双照泪痕干。

当想到以上情景,特别是妻子深夜难眠,为自己的处境而忧心时,诗人不免伤心落泪。诗人希望尽早结束这种两地思念的痛苦生活。

“双照”兼包回忆与希望:感伤“今夜”的“独看”,回忆往日的同看,而把并倚“虚幌”(薄帷)、对月舒愁的希望寄托于不知“何时”的未来。

诗眼:

“独看”是现实,却从对面着想,只写妻子“独看”鄜州之月而“忆长安”,而自己的“独看”长安之月而忆鄜州,已包含其中。

“双照”兼包回忆与希望:感伤“今夜”的“独看”,回忆往日的同看,而把并倚“虚幌”(薄帷)、对月舒愁的希望寄托于不知“何时”的未来。

独看——双照

五律至此,无忝诗圣矣!

这首诗借看月而抒离情,但所抒发的不是一般情况下的夫妇离别之情。作者在半年以后所写的《述怀》诗中说:

“去年潼关破,妻子隔绝久”;

“寄书问三川(鄜州的属县,羌村所在),不知家在否”;

“几人全性命?尽室岂相偶!”

两诗参照,就不难看出“独看”的泪痕里浸透着天下乱离的悲哀,“双照”的清辉中闪耀着四海升平的理想。字里行间,时代的脉搏是清晰可辨的。

3、本诗只写个人的遭遇,与亲人的离散之痛,对吗

不对。诗中写个人遭遇,深刻地反映了安史之乱中人民的悲苦生活。其中写夫妇、父子之爱已与忧君爱国、悯时伤乱之情融为一体,这就是文学的典型性。

夫妇之情父子之爱

忧国伤民 悯时伤乱

(个人)

(国家)

这首诗以“月”为线索,采用了暗示手法,将“独看”和“双照”作为全诗诗眼,虚实结合, 采用“借人映己”表现手法,以丰富的想象,反衬诗人陷于长安时对家人的思念,表达对和平生活的向往之情。

扩展阅读:在古代诗歌中,还有不少像《月夜》一样采用借人映己、虚实结合诗歌,请你举一例来阐述。

王维的《九月九日忆山东兄弟》。

意思是说远在故乡的兄弟们今天登高时身上都佩上了茱萸,却发现少了一位兄弟——自己不在内。好像遗憾的不是自己未能和故乡的兄弟共度佳节,反倒是兄弟们佳节未能完全团聚;似乎自己独在异乡为异客的处境并不值得诉说,反倒是兄弟们的缺憾更须体贴。

邯郸冬至夜思家

白居易

邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐,还应说着远行人。

[注]冬至:二十四节气之一,唐朝时是一个重要的节日。

阅读下面一首唐诗,然后回答问题。(高考题)

(1)简析“抱膝灯前影伴身”一句,并说出作者当时怀有一种什么样的心情。

(2)作者是怎样写“思家”的?写得怎样?

(1)简析“抱膝灯前影伴身”一句,并说出作者当时怀有一种什么样的心情。

“抱膝”二字生动地勾画出作者默默呆坐的神态,坐在“灯前”自然引出“影”,而“伴”又将“影”和“身”联系起来,抱膝呆坐的“影”陪伴着抱膝呆坐的“身”,显得“茕茕孑立,形影相吊”。这充分反映出作者思家的孤寂心情。

(2)作者是怎样写“思家”的?写得怎样?

作者主要通过借人映己表现手法,通过想象的画面——即冬至夜深时分,家人还围坐在灯前,谈论着自己这个远行之人,来表现“思家”的。诗人从家人思念自己落笔,让对方思念自己的形象呼之欲出,仿佛他们就在自己眼前,由此可见自己对故乡亲人的思念之深。

望月怀远的名句

“举头望明月,低头思故乡” 李白《静夜思》

“共看明月应垂泪,一夜乡心五处同” 白居易

“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家” 王建《十五望月》

“海上升明月,天涯共此时” 唐张九龄《望月怀远》

“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。但愿人长久,千里共婵娟” 苏轼《水调歌头》

导入新课

月亮,是我们这个古老的民族文化中一个永恒的话题,往古今来,它不但给人们带来无限遐想,而且也惹出重多爱恨情愁的故事。今天,我们我们再来学习三首以月亮为题的诗歌。

学习目标

1.了解作者及其写作背景。

2.理解诗歌的思想内容和艺术特色。

3.背诵课文,赏析佳句。

4.理解诗歌中寄托的诗人的思想感情。

李白(701—762),字太白,号青莲居士。唐代伟大的浪漫主义诗人,诗风豪放飘逸,想象丰富,被称为诗仙。

李白的诗富于自我表现的主观抒彩十分浓烈,感情的表达具有一种排山倒海、一泻千里的气势。

极度的夸张、贴切的比喻和惊人的幻想,让人感到的却是高度的真实。李诗中常将想象、夸张、比喻、拟人等手法综合运用,从而造成神奇异采、瑰丽动人的意境。

酒与月,是李白一生须臾不曾离开的最忠实的伴侣,无论他走到哪里,身处何方,总会留下有关美酒与明月的兴会淋漓之作。如“兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光” ;如“且就洞庭赊月色,将船买酒白云边”;如“金樽美酒斗十千,玉盘珍羞直万钱”;如“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”。如“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。”

把酒问月 李白 青天有月来几时?我今停杯一问之。 人攀明月不可得,月行却与人相随。 皎如飞镜临丹阙,绿烟灭尽清辉发。 但见宵从海上来,宁知晓向云间没。 白兔捣药秋复春,嫦娥孤栖与谁邻? 今人不见古时月,今月曾经照古人。 古人今人若流水,共看明月皆如此。 唯愿当歌对酒时,月光长照金樽里。

前两句以倒装句式统摄全篇,以疑问句表达了诗人的这种困惑,极有气势。诗人停杯沉思,颇有几分醉意,仰望苍冥发问道:这亘古如斯的明月,究竟是从何时就存在的呢?这一对宇宙本源的求索与困惑,实际上是对自身的生命价值的思索和探寻,“停杯”二字生动地表现出他的神往与迷惑糅杂的情态。

青天有月来几时?我今停杯一问之。

三四句写出了人类与明月的微妙关系。人攀明月不可得,说的是十分遥远;而月行却与人相随,说的是十分贴近。它写出了明月与人既可亲又神秘的奇妙感。古往今来,有多少人想要飞升到月中以求长生不老,但皆是徒然,而明月却依然用万里清辉普照尘世,伴随着世世代代繁衍生息的人们。两句写出了明月既无情又有情、既亲切又神秘的人格化的特性,蕴含 着诗人向往而又无奈的复杂心境。

人攀明月不可得,月行却与人相随。

这两句极写月色之美。月出像明镜飞升,下照红色的宫殿楼台,云影散尽,清辉焕发。诗人以“飞镜”为譬,以“丹阙”、“绿烟”为衬,将皎洁的月光写得妩媚动人,光彩夺目。这两句描绘了一幅静态的图画,红绿交映,以丹阙衬托月皎,以绿烟突出清辉。

皎如飞镜临丹阙,绿烟灭尽清辉发。

这二句,借明月的夜出晓没来慨叹时光流逝之速。明月在夜间从东海升起,拂晓隐没于西天云海,如此循环不已,尘世间便在其反复出没中推演至今。两句中既表达了对明月踪迹难测的惊异,也隐含着对人们不知珍惜美好时光的深沉叹惋。

但见宵从海上来,宁知晓向云间没?

这两句驰骋想象,就月中的白兔、嫦娥发问,是诗人的第二次问月。白兔在月中年复一年地捣着药杵,嫦娥在月宫里孤独地生活着,到底谁来陪伴她呢?在对神物和仙女寂寞命运的同情中,流露出诗人自己的孤苦高洁的情怀。

白兔捣药秋复春,嫦娥孤栖与谁邻?

这两句,在回环唱叹中抒发人生有限而宇宙无穷的慨叹。“今人不见古时月”,实际是在说“古人不见今时月”;“今月曾经照古人”意味着“古月依然照今人”。明月万古如一,而人类世代更替,今人只能是前不见古人,后不见来者,可贵的生命倏忽即逝。表现了自然漫长、稳定,人世短暂、多变的人生哲理和感慨。

今人不见古时月,今月曾经照古人。

结尾四句收束上文,进一步表达对宇宙和人生的思索和感慨。古往今来的无数人们,都已流水般地相次逝去,面对着空中同一个永恒的明月,或许都曾有过相似的感慨吧!我只希望在唱歌饮酒的时候,皎洁的月光能长照杯中,使我能尽情享受当下的美好人生。

诗人有感于明月长存而人生短暂,人类无法改变这一自然规律,因此就更应当珍惜今生的点滴光阴,在瞬间把握永恒。这里用曹操诗歌中“对酒当歌,人生几何”,曹操是直接抒发“人生几何”的苦闷,而李白则是用一幅图画,月光和金樽。作者只让月光照在金樽里,让月光代表永恒,金樽代表短暂,短暂的生命因为有了月光而精致。结句虽暗含及时行乐之意,但总的基调仍然是积极向上的,展现了诗人旷达自适的宽广胸怀和乐观洒脱的人生态度。

古人今人若流水,共看明月皆如此。 唯愿当歌对酒时,月光长照金樽里。

这是一首应友人之情而作的咏月抒怀诗。诗人以纵横恣肆的笔触,多侧面、多层次地描摹了孤高的明月形象,通过海天景象的描绘以及对世事推移、人生短促的慨叹,展现了作者旷达博大的胸襟和飘逸潇洒的性格。

《月下独酌 》 写作背景

这首诗写于天宝初年,作者那时胸怀壮志,被唐玄宗召入长安供奉翰林。许多人都妒贤嫉能,对李白大加排挤和诋毁。唐玄宗只是让李白侍宴陪酒,并没有重用他的意思,所以作者感到孤独、愤懑,以酒消愁,写下了本文。

题解:

原诗共四首,此是第一首。诗写诗人在月夜花下独酌,无人亲近的冷落情景。诗人运用丰富的想象,表现出由孤独到不孤独,由不孤独到孤独,再由孤独到不孤独的一种复杂感情。李白仙才旷达,物我之间无所容心。此诗充分表达了他的胸襟。

月下独酌 李白 花间一壶酒,独酌无相亲。 举杯邀明月,对影成三人。 月既不解饮,影徒随我身。 暂伴月将影,行乐须及春。 我歌月徘徊,我舞影零乱。 醒时同交欢,醉后各分散。 永结无情游,相期邈云汉。

花间一壶酒,独酌无相亲。

准备一壶美酒,摆在花丛之间, 自斟自酌无亲无友,孤独一人。

举杯邀明月,对影成三人。

我举起酒杯邀请媚人的明月, 低头窥见身影,共饮已有三人。

月既不解饮,影徒随我身。

月儿,你哪里晓得畅饮的乐趣? 影儿,你徒然随偎我这个孤身!

暂伴月将影,行乐须及春。

暂且伴随玉兔,这无情瘦影吧, 我应及时行乐,趁着春宵良辰。

我歌月徘徊,我舞影零乱。

月听我唱歌,在九天徘徊不进, 影伴我舞步,在地上蹦跳翻滚。

醒时同交欢,醉后各分散。

清醒之时,咱们尽管作乐寻欢, 醉了之后,免不了要各自离散。

永结无情游,相期邈云汉。

月呀,愿和您永结为忘情之友, 相约在高远的银河岸边,再见!

月下独酌

[唐] 李白

花间一壶酒,独酌无相亲。

举杯邀明月,对影成三人。

月既不解饮,影徒随我身。

花丛美酒

独自一人,

场面冷清。

忽发奇想

邀月共酌,

场面热闹。

月远影随

内心仍然,

孤独寂寞。

悟诗

暂伴月将影,

行乐须及春。

我歌月徘徊,

我舞影零乱。

醒时同交欢,

醉后各分散。

永结无情游,

相期邈云汉。

暂时将就

情绪激昂,

及时行乐。

既歌且舞

莫名凄凉

与寂寞。

醒欢醉散

忘却烦恼,

自得其乐。

真诚相约

点尽孤寂,

书穷悲凉。

悟诗

1、“月”的传统意象包含着“冷清寂寥”“离情别恨”“征途羁旅”“思念家乡”“渴盼团圆”等意。在这首诗中“月”的意象含义应该是什么?

应有“冷清寂寥”和“品质高洁”的含义。

赏诗

2、在“花前月下”的良辰美景中,诗人却“独酌”。这是一种什么写作方法?

“以乐景写哀情”的反衬手法。越是良辰美景之中,寂寞就越显得刻骨铭心,效果是使悲凉寂寞更加浓郁和难以排解,突出强调了诗人李白深沉的寂寞凄凉之情。

“邀”字,主动者为诗人,因自己坚持高洁的品质,得罪了权贵,早已无人往来了。在这良辰美景之中,诗人难以排遣这种孤独和寂寞,环顾左右,只有一轮孤月相伴,只有一轮明月可邀,凄寂之情溢于言表。但明月也是高洁的意象,因而也寄寓着作者高洁的品质在其中。 所以“邀”字,以物为友,既表现了孤寂之情,也寄寓着品质的高洁。

3、都说“举杯邀明月”一句中的“邀”字传神地表达出诗人此时的心境。说说你从中读出了诗人怎样的心境?

赏诗

4、诗人邀月与影为友共饮美酒佳酿,共享美景良辰,但仍无法排解心中愁苦,从哪些字词可见?

“不解”“徒随”“暂伴”表明了虽以物为友,但物何以为友,以物为友是无奈之举,更写出了作者的孤独。

赏诗

5、“永结无情游,相期邈云汉。” 表达了诗人怎样的志向?

“永结”与“相期”表明了作者在无边寂寥的天地中,宁愿永与月、影为伴,醉酌孤独,也不愿同流合污、阿谀奉承的高洁志愿。

此诗通过奇妙的想象描写了一个以月影为伴的诗人酣饮歌舞的奇特场面。诗人化无生命的自然物为有生命有情的人,和它们一同饮酒、唱歌、起舞,并且还要和月亮结成亲密无间的好友,充分反映了诗人孤傲、清高、狂放不羁的情怀。当然,这正是诗人对世俗厌倦、对现实失望的反映,是一个具有远大抱负的人不能施展才能,终生不得志的痛苦心情的流露。全诗以乐写愁,以热闹写寂,以群写独,取得了强烈的艺术效果。

杜甫(711-770)

杜甫,字[ ],唐代著名诗人。诗中尝自称 。

曾做校工部员外郎,故世称 。晚年携家出蜀,病死湘江途中。

杜甫后人称之为“ ”,他写的诗被人誉为“ ”。

杜甫诗的风格是[ ]。

子美

诗圣

诗史

沉郁顿挫

杜工部

少陵野老

知人论世

天宝十五载(756)六月,安史叛军攻进潼关,杜甫带着妻小逃到鄜州(今陕西富县),寄居羌村。七月,肃宗即位于灵武(今属宁夏)。杜甫便于八月间离家北上延州(今延安),企图赶到灵武,为平叛效力。但当时叛军势力已膨胀到鄜州以北,他启程不久,就被叛军捉住,送到沦陷后的长安;因杜甫原无官职,便未受囚禁。一个月夜,望月思家,写下了千古传诵的名作《月夜》。

月 夜 杜甫

今夜鄜州月,闺中只独看。

遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

何时倚虚幌,双照泪痕干。

妙语绘诗:

今晚圆圆的秋月多么皎洁美好,而你在鄜州却只能一人独看。

我遥想那些可爱幼小的儿女们,还不理解你望月怀人、思念长安的心情!

夜深露重,你乌云般的头发湿了,月光如水,你如玉的臂膀可曾受寒?

何时能依偎共赏轻纱般的月华?让月华照干我俩满是泪痕的脸!

今夜鄜州月, 闺中只独看。

问:妻子尚有儿女在旁,为什么也“独看”呢?

答:

遥怜小儿女,

未解忆长安 。

意本思家,而偏想家人之思我,更见思家心切

“只独看”:更显“闺中人”

孤独、冷清、无助

一是说儿女年幼不知道想念在长安的父亲;

二是说儿女年幼不理解母亲看月思念父亲的心事。

“未解忆长安”有两层意思:

1、明明是诗人望月,为何诗中却写妻子看月?此诗用了什么手法?表达了作者什么感情?

用换位思考法(对写法)来写,撇开自己从别人入手,以虚衬实。想象妻子在鄜州独对明月,痛苦挂念丈夫的情景,实际上是暗写自己在长安正独对明月,深切地惦念妻子。从妻子一方落笔,设身处地地替妻子着想,更深切地表现了对妻子的担心、思念。

2、有人说“香雾云鬟湿,清辉玉臂寒”一联中有两个字用得格外形象生动,含蓄凝练,你认为是哪两个字,并请简要说明理由。

是“湿”和“寒”。一“湿”一“寒”可触可感,形象生动;“湿”写云鬟,“寒”写玉臂,表现了妻子对诗人的忆念之深而“独看”之久。“湿”和“寒”的表象是诗人的想象和联想、反照诗人看月之久,忆念之深的痛苦现实;表现诗人对妻子的情深爱切,思念之苦、真是言有尽而意无穷。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

何时倚虚幌,双照泪痕干。

当想到以上情景,特别是妻子深夜难眠,为自己的处境而忧心时,诗人不免伤心落泪。诗人希望尽早结束这种两地思念的痛苦生活。

“双照”兼包回忆与希望:感伤“今夜”的“独看”,回忆往日的同看,而把并倚“虚幌”(薄帷)、对月舒愁的希望寄托于不知“何时”的未来。

诗眼:

“独看”是现实,却从对面着想,只写妻子“独看”鄜州之月而“忆长安”,而自己的“独看”长安之月而忆鄜州,已包含其中。

“双照”兼包回忆与希望:感伤“今夜”的“独看”,回忆往日的同看,而把并倚“虚幌”(薄帷)、对月舒愁的希望寄托于不知“何时”的未来。

独看——双照

五律至此,无忝诗圣矣!

这首诗借看月而抒离情,但所抒发的不是一般情况下的夫妇离别之情。作者在半年以后所写的《述怀》诗中说:

“去年潼关破,妻子隔绝久”;

“寄书问三川(鄜州的属县,羌村所在),不知家在否”;

“几人全性命?尽室岂相偶!”

两诗参照,就不难看出“独看”的泪痕里浸透着天下乱离的悲哀,“双照”的清辉中闪耀着四海升平的理想。字里行间,时代的脉搏是清晰可辨的。

3、本诗只写个人的遭遇,与亲人的离散之痛,对吗

不对。诗中写个人遭遇,深刻地反映了安史之乱中人民的悲苦生活。其中写夫妇、父子之爱已与忧君爱国、悯时伤乱之情融为一体,这就是文学的典型性。

夫妇之情父子之爱

忧国伤民 悯时伤乱

(个人)

(国家)

这首诗以“月”为线索,采用了暗示手法,将“独看”和“双照”作为全诗诗眼,虚实结合, 采用“借人映己”表现手法,以丰富的想象,反衬诗人陷于长安时对家人的思念,表达对和平生活的向往之情。

扩展阅读:在古代诗歌中,还有不少像《月夜》一样采用借人映己、虚实结合诗歌,请你举一例来阐述。

王维的《九月九日忆山东兄弟》。

意思是说远在故乡的兄弟们今天登高时身上都佩上了茱萸,却发现少了一位兄弟——自己不在内。好像遗憾的不是自己未能和故乡的兄弟共度佳节,反倒是兄弟们佳节未能完全团聚;似乎自己独在异乡为异客的处境并不值得诉说,反倒是兄弟们的缺憾更须体贴。

邯郸冬至夜思家

白居易

邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐,还应说着远行人。

[注]冬至:二十四节气之一,唐朝时是一个重要的节日。

阅读下面一首唐诗,然后回答问题。(高考题)

(1)简析“抱膝灯前影伴身”一句,并说出作者当时怀有一种什么样的心情。

(2)作者是怎样写“思家”的?写得怎样?

(1)简析“抱膝灯前影伴身”一句,并说出作者当时怀有一种什么样的心情。

“抱膝”二字生动地勾画出作者默默呆坐的神态,坐在“灯前”自然引出“影”,而“伴”又将“影”和“身”联系起来,抱膝呆坐的“影”陪伴着抱膝呆坐的“身”,显得“茕茕孑立,形影相吊”。这充分反映出作者思家的孤寂心情。

(2)作者是怎样写“思家”的?写得怎样?

作者主要通过借人映己表现手法,通过想象的画面——即冬至夜深时分,家人还围坐在灯前,谈论着自己这个远行之人,来表现“思家”的。诗人从家人思念自己落笔,让对方思念自己的形象呼之欲出,仿佛他们就在自己眼前,由此可见自己对故乡亲人的思念之深。

望月怀远的名句

“举头望明月,低头思故乡” 李白《静夜思》

“共看明月应垂泪,一夜乡心五处同” 白居易

“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家” 王建《十五望月》

“海上升明月,天涯共此时” 唐张九龄《望月怀远》

“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。但愿人长久,千里共婵娟” 苏轼《水调歌头》