河南省九师联盟2024-2025学年高二下学期3月联考历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省九师联盟2024-2025学年高二下学期3月联考历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 291.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-26 19:00:27 | ||

图片预览

文档简介

高二历史

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:选择性必修1、2+选择性必修3第一单元。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.秦始皇在巡行过程中,在泰山、碣石等处竖立石碑,并刻上“端平法度,万物之纪。以明人事,合同父子。圣智仁义,显白道理”“地法天,下象上”等语句,屡屡提及“义”“理”“德”“仁”与“礼”。这表明秦始皇

A.重视社会教化 B.宣扬皇权至上

C.贯彻礼法结合 D.推崇儒家德治

2.秦时尚书属内官,地位低。至东汉有史书记载曰:“今陛下之有尚书,犹天之有北斗也。斗为天喉舌,尚书亦为陛下喉舌······尚书出纳王命,赋政四海,权尊势重,责之所归。”据此可知,东汉时期

A.天人合一政治观念强化 B.中枢行政权力体系发生嬗变

C.中央集权统治不断加强 D.统治阶层建构政权的正统性

3.清朝赵翼曾言:“(北魏)按文成诏中所谓商贾邀利,刺史分润,孝文诏中所谓罢诸商人,以简人事,盖是时官未有禄,惟藉商贾取利而抽分之,至见于诏书,则陋例已习为常矣。”赵翼意在说明当时

A.地方官员任用机制的无效性 B.维持传统重农抑商政策的重要性

C.社会变革暗含一定的艰巨性 D.协调统治阶级内部矛盾的紧迫性

4.崇宁元年(1102年),宋徽宗下诏各路设立“安济坊”,要求“宜以病人轻重而异室处之,以防渐染”。自宋朝起,尤其是明清时期,各地官府和民间普遍设立漏泽园和掩骼会等机构和组织,用于处置和安葬染疫病的无主尸体。这体现出北宋以来

A.伦理观念影响了疫病防治 B.公共卫生意识的凸显

C.民间组织主导了社会治理 D.社会优抚制度的完善

5.明初户部制户帖,“各书其户之乡贯、丁口、名、岁,合籍与帖,以字号编为勘合,识以部印。籍藏于部,帖给之民”,并规定持帖之民,如“农业者不出一里之间,朝出暮入,作息之道相互知”。据此可推知,明朝实施户帖制度

A.扩大了户部的管理权限 B.促使赋税征收向人丁倾斜

C.依托于保甲制度的推行 D.强化了政府对基层的控制

6.清朝嘉庆以来,新城县“烟家借债屯粪,竟以昂价,长年搬运”;同治年间,大庾县(今大余县)农民种甘蔗“至冬乃收,贫民急不能待,多借贷奸贾”;张春华《沪城岁事衢歌》中载“木棉未登场,已有下壅之费,益以终年食用,非贷于人,即典质衣物”。这说明

A.商品经济具有较强活力 B.地域性商人群体的壮大

C.新型生产关系开始出现 D.借贷资本渗入农业领域

7.1920年5月1日,李大钊等一批知识分子在北京大学召开了纪念国际劳动节大会,有500多名工人参加。会上,李大钊赞扬了俄国苏维埃政府取得的成就,倡导实行八小时工作制,并提出把五一节纪念活动视为“引路的一盏明灯”。这些举措

A.助推马克思主义的大众化 B.意在建立并巩固革命统一战线

C.明确了中国革命正确道路 D.展示了无产阶级政党的领导力

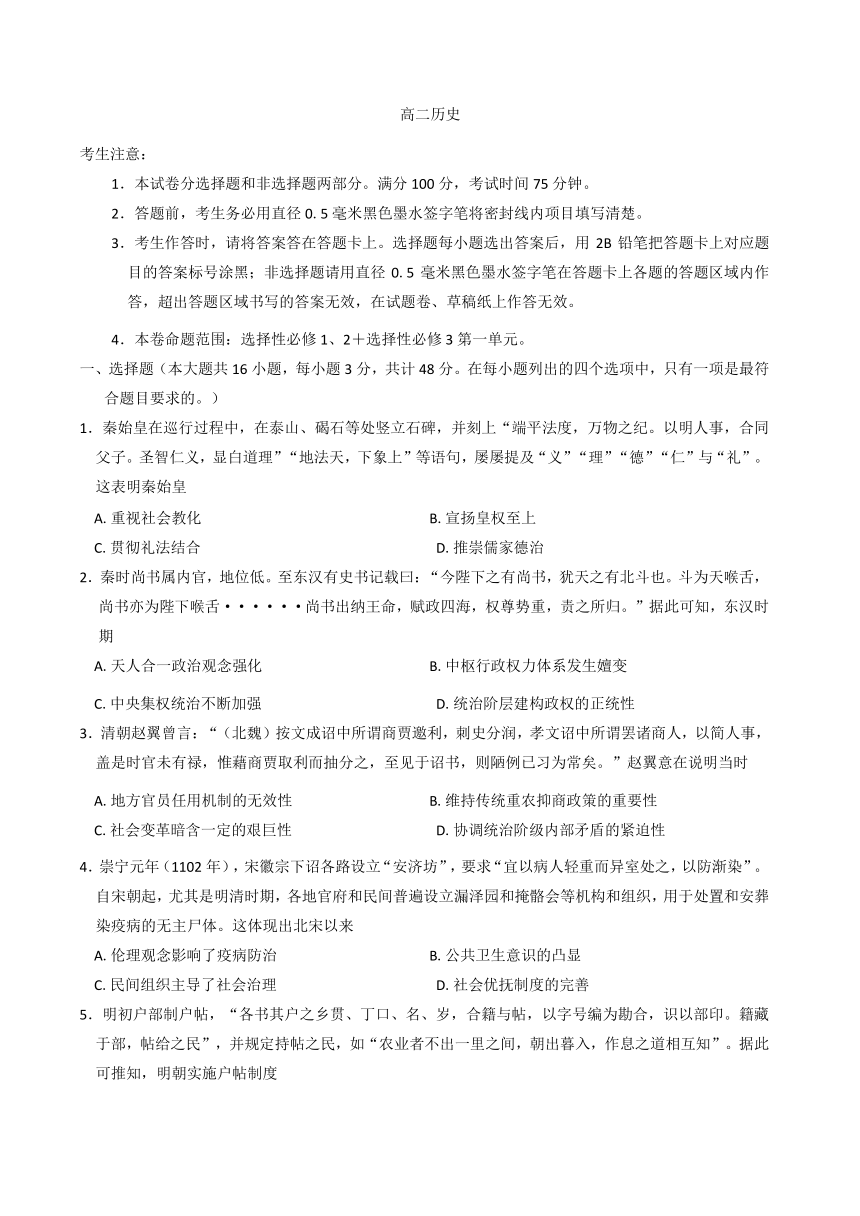

8.下表是1942年12月至1945年6月国民政府发行的法币数额变化情况(指数基期:1937.6=100,单位:百万元)。这一变化

时间 实际增发数额及指数 累计数额及指数 物价指数 国货趸售

增发数额 定基指数 环比指数 累计数额 指数

1942.12 9 415 669 96 34 360 2 442 6 128

1943.6 15 513 1 103 164.77 49 873 3 544 12 951

1943.12 25 506 1 813 164.42 75 379 5 357 22 304

1944.6 47 400 3 369 185.84 122 779 872 43 772

1944.12 66 682 4 739 140.68 189 461 13 464 67 988

1945.6 208 621 14 827 312.86 398 082 28 290 201 531

A.源于国民政府外债负担加剧 B.制约了民族工商业的良性发展

C.解决了抗战时期的经济问题 D.对官僚资本扩张具有抑制作用

9.截至1952年,中国共产党在各地创办了10所专门民族学院,其核心职能是面向民族地区,培养从事民族工作的干部。“一五”期间,党中央将苏联援建的156个大型项目中的40个都安排在了民族地区。这些做法

A.实现了民族地区均衡发展 B.基于民族自治区的全面建立

C.彰显了民族政策的优越性 D.践行了社会主义建设总路线

10.下表展示了1978~2018年我国铁路、公路及民航的部分发展状况。这表明,我国

年份 铁路里程(万公里) 公路里程(万公里) 民用机场(个)

1978 5.0 89.0 78

1990 5.8 102.8 94

2000 6.9 168.0 139

2010 9.1 400.8 178

2018 13.2 484.7 233

A.地区间分工合作进一步深化 B.综合交通运输体系逐步完善

C.科学技术得到了跨越式发展 D.城市交通问题已经得到解决

11.据大宝元年(701年)颁布的《大宝律令》载,日本在京城设置大学寮(大学)作为国家一级的学校和管理教育机关。大学寮以《论语》和《孝经》为必修科目,教科书必须使用规定的郑玄和王弼注释的《周易》,《周礼》《仪记》等用郑玄注本,《春秋左氏传》用杜预注本。这反映了

A.日本积极学习并吸收中华文化 B.区域文明呈现多元面貌

C.儒学在交流互鉴中得到了发展 D.中华文明圈已基本形成

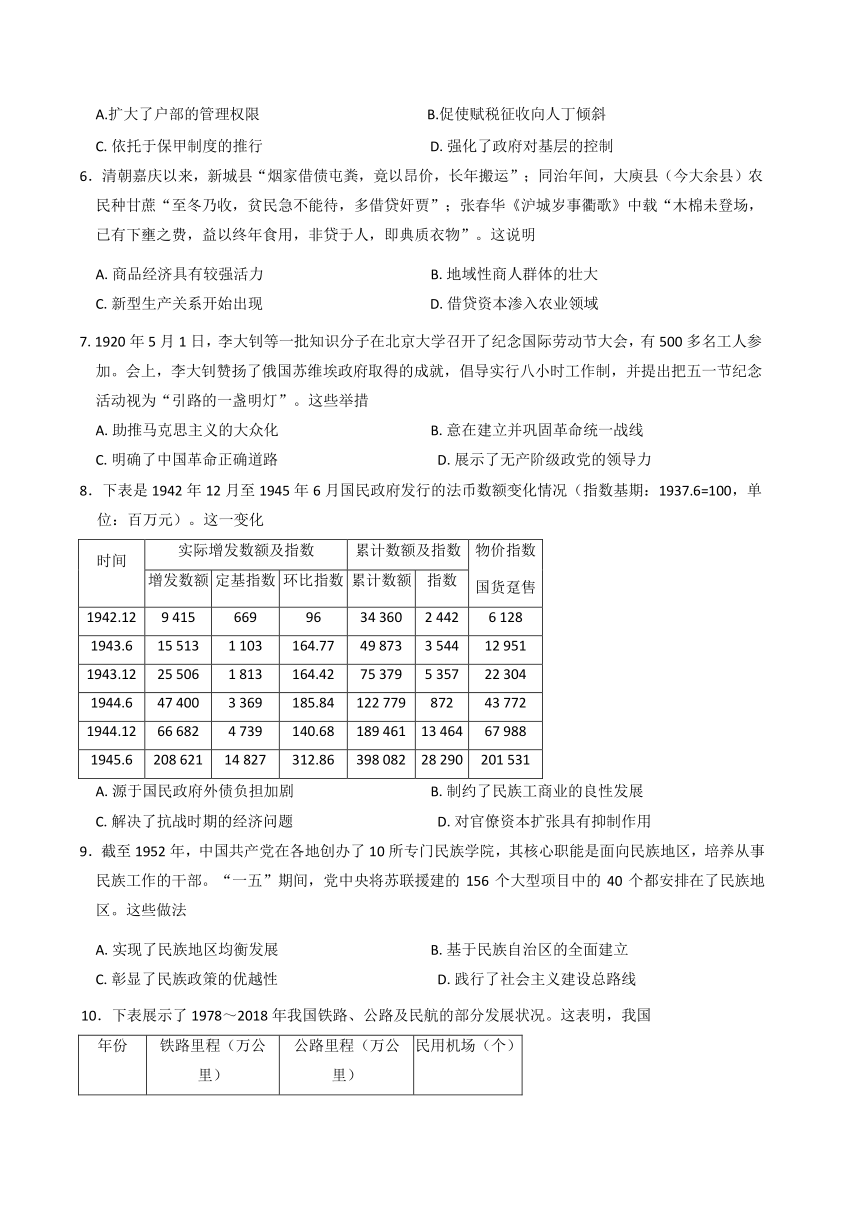

12.下图展示了1500~1650年间英格兰城镇的分布情况(图中一个小黑点代表一个城镇)。这些城镇的服务半径平均为7英里,与当时小麦和牛的最大运输距离相匹配。由此可推知,当时英格兰地区

A.基层治理方式相对规范 B.农业是城市民众主要收入来源

C.城乡经济联系较为密切 D.区域经济的发展水平差异扩大

13.1814年至1830年间,法国的64位高级外交官大多因贵族身份而被国王任命。到了1853年,法国颁布一项法令,规定外交官应征者必须持有相应的许可证。从1860年开始,没有许可证的法国年轻人可通过参加国际法、语言等科目的考试来获得外交官职位。这一转变

A.适应了国际关系近代化的要求 B.推动了外交人员衔级制度出现

C.反映出维也纳体系的逐渐瓦解 D.实现了事务官和政务官的分离

14.学者蒋耀祖在《中美司法制度比较》中指出:“为维护人权,保障审判之公平,将适用法律之权,委之于法官;认知诉讼事实,则决之于人民,使国家之司法权归于多数人民,冲淡官治之色彩。”该学者

A.坚持法律面前人人平等的原则 B.揭示了法院司法独立的重要性

C.注重司法程序公正和无罪推定 D.强调司法应具专业性与民主性

15.据统计,2008年美国农村地区每10万人中仅有40名初级保健医生,城市地区则有53名。马萨诸塞州(高收入州)的人均医疗支出远高于密西西比州(低收入州)。此外,非裔女性的孕产妇死亡率是白人女性的2.9倍。据此可推知,美国

A.医疗队伍服务化水平相对较低 B.医疗资源分配效率与公平难以得到平衡

C.公共卫生体系市场化倾向明显 D.大众的医疗健康意识有待于进一步提高

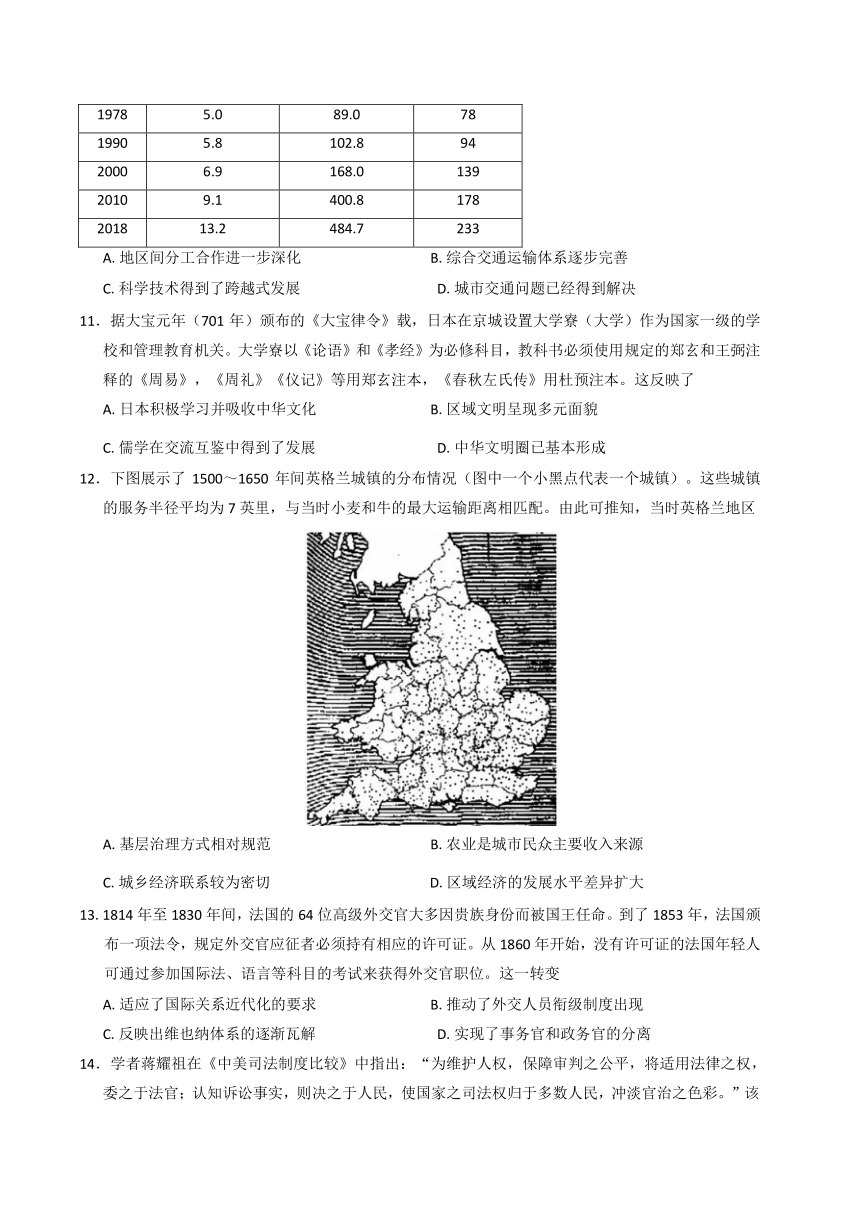

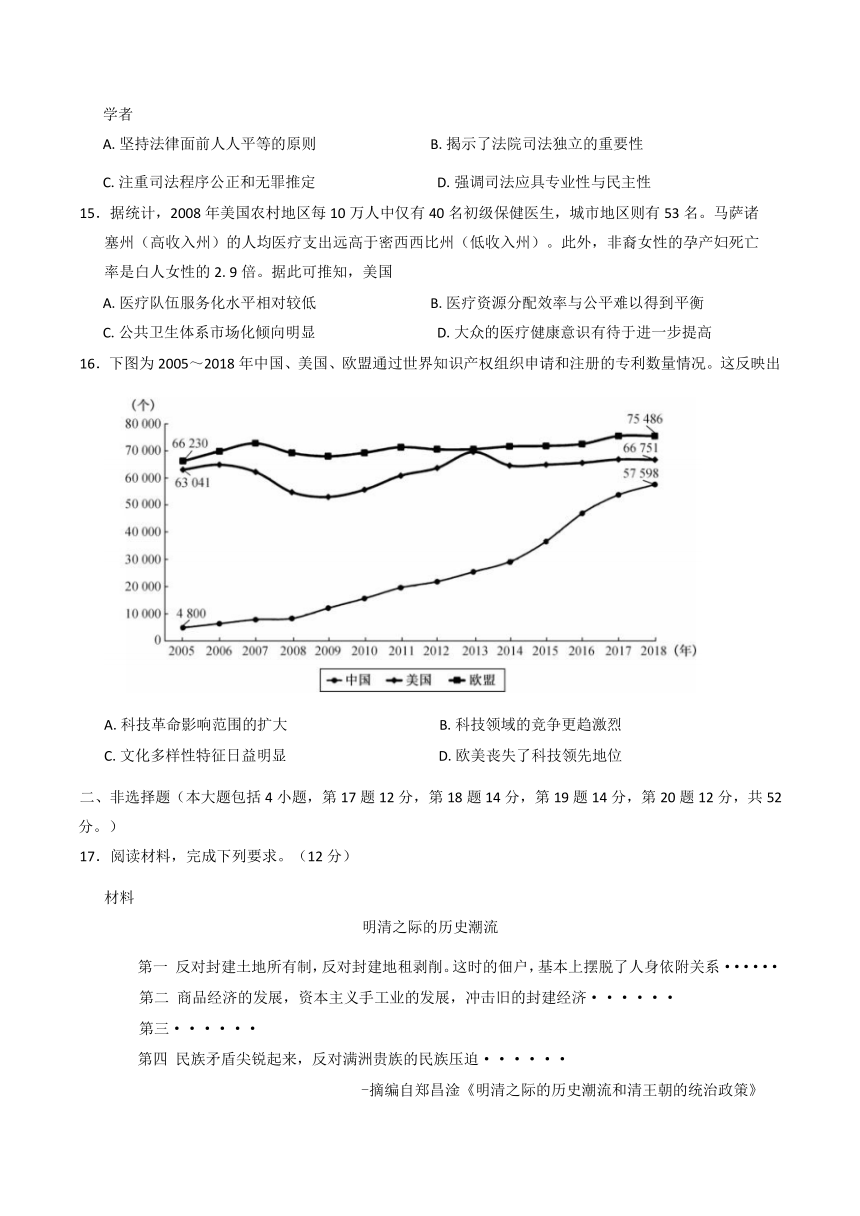

16.下图为2005~2018年中国、美国、欧盟通过世界知识产权组织申请和注册的专利数量情况。这反映出

A.科技革命影响范围的扩大 B.科技领域的竞争更趋激烈

C.文化多样性特征日益明显 D.欧美丧失了科技领先地位

二、非选择题(本大题包括4小题,第17题12分,第18题14分,第19题14分,第20题12分,共52分。)

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

明清之际的历史潮流

第一 反对封建土地所有制,反对封建地租剥削。这时的佃户,基本上摆脱了人身依附关系······

第二 商品经济的发展,资本主义手工业的发展,冲击旧的封建经济······

第三······

第四 民族矛盾尖锐起来,反对满洲贵族的民族压迫······

-摘编自郑昌淦《明清之际的历史潮流和清王朝的统治政策》

(1)根据材料并结合所学知识,从赋税制度变迁的角度,分析明中期到清前期佃户基本摆脱人身依附关系的原因。(4分)

(2)你认为材料中的“明清之际的历史潮流之第三”是哪一潮流?请补写一段文字并加以阐释。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

唐朝时期的“犯罪者,徒已上县断定,送州覆审讫,徒罪及流应决杖”,几乎所有的官司都可以处以杖刑。唐玄宗下令削除绞、斩两种死刑,实际情况却是“有司率杖杀之”。在唐后期,情况尤其严重。穆宗长庆四年三月的赦书中说:“天下诸州府县官吏,应行鞭捶,本罪不致死者,假以责情,致令殒毙······宜切加察访。”

高丽时期,“特选州郡之望族,为吏于乡,世其官守云。······皆为本府户长”。《高丽史》载:“国家大事,必大臣合议然后行。”《高丽·刑法志》序云:“高丽一代之制,大抵皆仿乎唐;至于刑法,亦采唐律,斟酌时宜而用之。”同时,“佛为事时一现世,广演法音。······贵行仁政。······惟刑之恤,切欲至于讼衰”。高丽政刑“一切不论轻重,专以慈仁姑息为心”。《鸡林类事》云:高丽“笞杖颇轻,投束荆,使自择,以牌记其杖数。······其犯恶骂父母乃斩,馀止杖肋······”《宣和奉使高丽图经》载:“笞杖极轻,自百至十,随其轻重而加损。”

-摘编自张春海《论高丽在刑罚适用上对唐制的变通》

(1)根据材料,概括唐朝和高丽政权杖刑的不同之处,并指出高丽政权学习唐朝法律文化所遵循的原则。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析唐朝实行杖刑的原因,并谈谈你对古代刑罚的看法。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

1950年3月,我国成立了中央防疫总队,负责各类传染病的防控工作。1953年,卫生部在全国各地建立防疫站。各省在恢复国民经济的同时统筹推进医疗卫生事业,新建大量医疗卫生机构,基层普遍设立了乡(镇)卫生院、村级卫生组织。党把卫生防疫知识的宣传列为一项重要工作,主要宣传“卫生防疫行为、个人卫生习惯、日常生活行为等”,还根据地方特色,增添了地方病防治的内容。党和政府在全国各地不断加大卫生清洁运动的力度,积极组织清理垃圾、改造住所、修建厕所、填平污水坑、加高水井台等活动。针对美国在中朝边境发动细菌战,各级宣传部门广泛宣传细菌战的危害,全国上下团结一心开展了爱国卫生运动。在百废待兴的新中国,人民群众普遍缺医少药,党大力推进中西医相结合,组织“西医离职学习中医的学习班”,加大对中医、中药的开发力度,中医的参与、中药的使用提高了传染病救治的成功率。为预防霍乱、结核病、天花等传染病,党和政府要求各城市开展预防注射运动。1955年7月,卫生部颁布《传染病管理办法》,规定甲类传染病、乙类传染病等,建立疫情报告制度。

-摘编自余皓洁等《新中国成立初期党领导卫生防疫事业的举措及其经验考察》

(1)根据材料,概括新中国成立初期中国共产党推进卫生防疫事业的举措。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明新中国成立初期中国共产党推进卫生防疫工作的历史意义。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

下表是有关学科对城市化问题的研究。

学科 研究出发点 对城市化的定义

经济学 人口就业结构和产业结构变迁;经济增长方式变化;经济活动的空间集中趋势 是人口、社会生产力逐渐向城市转移和集中的过程

地理学 人口空间分布变化;经济活动的空间集聚 是人口由从事农业活动转向非农业活动,从而趋向大中城市的过程

社会学 人际关系网络的变化;社会组织结构的变化 是社群网的广度不断扩大、密度日益减小、人际关系逐渐趋向专门化与单一化的过程

人口学 人口增长;人口构成的变化;人口迁移 是城市人口的增长,人口向城镇的迁移,城镇人口在总人口中所占比重不断提高的过程

人类学 生活方式的变化;文化、文明的进化 是人类生活方式由农村生活方式向城市生活方式转变的过程

-摘编自张敦富《城市经济学原理》

根据材料并结合所学知识,围绕“近代以来中外城市化”自拟一个论题,并进行简要阐述。(要求:论题明确,史论结合,阐述完整,逻辑清晰。)

高二历史参考答案、提示及评分细则

1.A考查秦朝教化。秦始皇在统一六国后,多次巡游天下,并在重要地点刻石立碑,主要歌颂秦始皇的功绩,宣扬秦朝的统一和威德,同时也包含了对民众的道德规范和行为准则的要求,如倡导忠君、守法、诚信、孝悌等观念,以达到教化民众的目的,让民众在观瞻刻石的过程中受到熏陶和教育,故选A项。材料没有涉及“皇权至上”的信息,故排除B项;虽然石刻中提到了“礼”,但并未明确提及“法”的具体贯彻实施,且秦朝以法家思想为主导,石刻内容并不足以证明秦朝贯彻了“礼法结合”,故排除C项;“推崇儒家”不符合史实,故排除D项。

2.B 考查东汉政治。北斗星在古代天文学中被视为群星之王,居于天体中央,具有特殊的象征意义,将尚书比作天上的政中枢地位,说明东汉时期中枢行政权力体系发生嬗变,故选B项。“天人合一”是指天与人的关系紧密相联,不可分割,与材料无关,故排除A项;材料没有体现中央与地方的关系,故排除C项;材料没有体现“建构政权的正统性”,故排除D项。

3.C 考查北魏俸禄制。根据材料可知,赵翼明确指出当时北魏官员没有固定的俸禄,只能依赖商贾的利润来维持生计,且这种陋习已经根深蒂固,暗示了要改变这种现状(即进行俸禄制度变革)具有一定的艰巨性,故选C项。赵翼提到了孝文帝试图改革(罢诸商人),但主要强调的是官员俸禄制度的问题,而非官员任用机制,故排除A项;赵翼指出商贾与官员之间的利益纠葛,并没有涉及“重农抑商政策”,故排除B项;材料并没有体现统治阶级内部的矛盾,故排除D项。

掩骼会等机构和组织,用于处置和安葬染疫病的无主尸体,以防传染病,这些举措都体现了对公共卫生问题的重视,故选B项。材料没有体现伦理观念对疫病防治的直接影响,故排除A项;材料中提到了民间参与设立相关机构和组织,但社会治理涉及多个方面和层级,不能仅凭民间组织的参与就断定其主导地位,且这一说法也不符合史实,故排除C项;社会优抚制度通常指的是政府或社会对特定群体(如军人、烈士家属等)提供的优待和抚恤制度,而材料主要涉及疫病防治的相关举措,故排除D项。

5.D 考查明朝户籍制度。根据材料可知,户帖制度通过详细记录民众信息并限制农民活动范围,同时鼓励邻里间相互监督,增强了基层的治安和管理能力,故选D项。材料没有体现户部的管理权限是否扩大,且户帖制度的主要目的并非扩大管理权限,而是加强基层管理,故排除A项;中国古代使赋税征收向人丁倾斜的有唐朝的租庸调制以及明朝之前的部分赋税制度,材料并未涉及赋税征收标准的相关内容,故排除B项;材料并未表明户帖制度依托于保甲制度的推行,故排除C项。

6.D 考查清朝借贷。材料中提到新城县烟家借债屯肥、大庾县农民种甘蔗借贷奸贾、农民种植木棉因前期费用和生活所易活动,但并未体现商品经济的整体活力,而且农民在交易中往往处于弱势地位,受商人的剥削,不能说明商品经济具有较强活力,故排除A项;材料中虽然提到了商人,但并未特指某一地域的商人群体是否壮大,且商人的存在和活动是商品经济中的常见现象,故排除B项;新型生产关系指的是资本主义萌芽,材料中没有体现雇佣关系等资本主义萌芽的相关内容,故排除C项。

7.A 考查马克思主义在中国的传播。李大钊等知识分子在纪念国际劳动节大会上,向500多名工人称赞俄国苏维埃政府成就、宣传八小时工作制等,这是面向工人阶级传播马克思主义相关理念和思想,使得马克思主义与工人运动进一步结合,推动了马克思主义在工人群体中的传播,促进了马克思主义的大众化,故选A项。革命统一战线是1924年国共第一次合作时建立的,1920年还没有建立革命统一战线的意图,故排除B项;中国革命的正确道路即“农村包围城市、武装夺取政权”道路,是在1927年大革命失败后,毛泽东等中国共产党人在革命实践中逐步探索出来的,1920年并未明确,故排除C项;中国无产阶级政党-共产党是1921年成立的,1920年还不存在无产阶级政党,故排除D项。

8.B 考查国民政府法币政策。根据材料可知,1942年12月至1945年6月,国民政府法币的增发数额和累计数额在不断增加,同时其指数也在上升。法币的大量增发通常会导致货币贬值、通货膨胀、物价飞涨进而增加生产成本和销售价格缩企业的利润空间,故选B项。法币发行数额大幅增加主要是国民政府为应对战争等多种因素主动采取的货币政策,并非主要源于外债负担加剧,故排除A项;法币过度发行易引发通货膨胀等问题,没有摆脱抗战时期的经济困境,反而使经济状况恶化,故排除C项;法币大量发行,官僚资本可以利用其特殊地位从中获利,促进官僚资本扩张,而不是抑制,故排除D项。

9.C 考查新中国的民族政策。党创办专门民族学院,为民族地区和民族工作培养干部,“一五”期间将众多苏联援建大型繁荣等)的优越性,故选C项。这些举措有利于推动民族地区发展,但在当时并没有实现民族地区均衡发展,“实现了”民族平等、团结和共同繁荣等民族政策,并非基于民族自治区全面建立,故排除B项;1958年,中共八大二次会议提出社会主义建设总路线,故排除D项。

10.B 考查中国现代交通运输的发展。根据材料可知,我国在铁路、公路、民航等方面的交通运输建设都取得了成果,多种交通方式共同发展,体现了综合交通运输体系逐步完善,故选B项。材料展示的是全国铁路、公路里程以及民用机主要呈现的是交通领域运输服务体系的变化,并非直接体现科技领域的跨越式发展,故排除C项;城市交通问题是一个复杂问题,仅从这些交通基础设施发展数据不能得出“城市交通问题已经得到解决”的结论,故排除D项。

11.A 考查中华文化对日本的影响。根据材料可知,古代日本学校的必修课程和教科书,都是中国古典文化和儒家经典,这表明日本教育受到了中国文化的影响,故选A项。材料主要体现的是日本教育中的中国文化因素,没有涉及文明的“多元”,故排除B项;材料没有涉及儒学在互鉴中得到发展,故排除C项;材料仅涉及日本,无法反映中华文明圈形成,故排除D项。

12.C考查西欧中世纪城镇。根据材料可知,英格兰地区城镇分布比较均衡,而城镇外均为农村,“这些城镇的服务半径平均为7英里”“与当时小麦和牛的最大运输距离相匹配”,表明城镇都是依托农村而存在,城乡之间的经济联系密切,故选C项。材料与基层治理无关,故排除A项;材料只体现了城镇的分布情况,未涉及民众收入来源,且城市居民收入主要来源是手工业、商业等,故排除B项;从材料中看不出区域经济差距十分明显,反而是城镇分布比较均衡,故排除D项。

13.A 考查法国文官制度。1814~1830年,多数外交官因贵族身份获得国王任命,到后来需要许可证,再到可通过考试成为外交官,这种选拔方式的变化使得外交官选拔更加注重专业知识和能力,有利于提升外交人员素质,以更好地处理复杂的国际关系,适应了国际关系近代化的要求,故选A项。材料没有体现外交人员的衔级,故排除B项;维也纳体系瓦解主要是由于欧洲各国民族主义运动的兴起、大国之间矛盾的激化等因素,材料中外交官选拔方式的变化与维也纳体系趋于瓦解没有直接关联,故排除C项;材料主要说的是外交官选拔方式的转变,没有提及事务官和政务官分离的相关信息,故排除D项。

14.D 考查西方法律制度的特征。“将适用法律之权,委之于法官”体现了司法需要法官运用专业知识来参与,具有专业性;“认知诉讼事实,则决之于人民,使国家之司法权归于多数人民”体现了司法让人民参与认知诉讼事实,具有民主性,故选D项。材料体现了对人权的尊重,但并没有体现“法律面前人人平等”,故排除A项;材料强调司法权的分配,特别是人民在司法过程中的参与,而非司法独立,故排除B项;材料中并未明确提及司法程序公正或无罪推定这些具体的法律原则,故排除C项。

15.B 考查美国现代医疗卫生。医疗资源分配效率通常体现在能否以合理的方式将医疗资源分配到最需要的地方,以实现资源的最大利用和最佳医疗效果。农村和城市居民都应该有相对平等的机会获得基本医疗服务,但材料中的城乡差距显示出医疗资源没有得到公平分配,未充分考虑到农村居民对医疗资源的需求,不同州的居民应有相对公平的医疗保障和医疗资源获取机会,而不是因所在州的经济状况不同而产生巨大差距,不同种族应该在医疗保健上享有平等的权利和机会,但数据表明这种公平并未实现,这些都证明了美国医疗资源分配中效率与公平的失衡问题,故选B项。仅从城乡初级保健医生数量差异、不同州人均医疗支出差异和不同种族女性孕产妇死亡率差异,无法得出“医疗队伍服务化水平相对较低”的结论,故排除A项;材料主要反映的是医疗资源分配等不公平问题,其他因素如历史文化、政策制度、种族歧视等会导致这些问题,不能完全将这些问题都归因于市场化倾向,故排除C项;材料中没有涉及大众医疗健康意识的相关信息,故排除D项。

16.B 考查现代科技发展。从2005~2018年中国、美国、欧盟申请和注册的专利数量情况可以看出,不同的国家和地区(中国、美国、欧盟)在专利申请和注册方面存在着数量上的差异和变化,且差异在逐渐缩小,这意味着各个主体都在积盟申请和注册的专利数量,未提及其他国家的情况,故排除A项;材料涉及的是科技,并没有提及不同国家的不同文化,故排除C项;材料中美国、欧盟的专利数量依然占据多数,无法得出“丧失了科技领先地位”这一结论,故排除D项。17.(1)原因:张居正实行一条鞭法,赋役折银,统一征收;雍正帝“摊丁入亩”,人头税被彻底废除。(4分)

(2)潮流:思想领域的批判与革新潮流。(2分)阐释:明清之际,随着商品经济发展和封建制度渐趋衰落,思想界涌现出一股批判与革新的潮流。以黄宗羲、顾炎武、王夫之等为代表的思想家,对传统封建思想展开深刻反思。黄宗羲批判用”,主张学术应服务于现实社会,反对理学的空疏学风,其思想对扭转明清学风意义重大;王夫之则在哲学领域提出未形成完整的思想体系以颠覆封建制度,但启迪了后世,为近代思想变革奠定了一定基础,体现了明清之际思想领域追求进步、突破传统的历史潮流。(6分)(其他答案言之有理亦可酌情赋分)

18.(1)不同之处:唐朝:处罚较重,涉及司法范围广;高丽处罚较轻,适应范围和数量有限定。(4分)原则:选择性吸收;与本土文化相融合;注重变通。(2分,任答一点即可)

(2)原因:法律传统的继承与发展;儒家思想的影响;维护社会秩序的需要;司法实践的便利性;文化观念的影响。(4分,任答两点即可)看法:古代刑罚是维护社会秩序的重要工具,旨在保障社会的正常运转和统治阶级的利益;刑罚体现了不同国家和时代的文化特征;古代刑罚随着社会的发展和文明程度的提高,总体上呈现出从野蛮、严酷向文明、轻缓转变的趋势;古代刑罚往往受统治阶级意志的左右,存在不公正、不合理的情况,有时可能成为统治阶级压迫人民的工具。(4分,任答两点即可)

19.(1)举措:建立卫生防疫机构;加强卫生防疫宣传;开展群众性卫生运动;推进中西医相结合;进行疫病预防;制定传染病相关法律。(6分,任答三点即可)

高了人民群众的卫生防疫意识;改善了城乡卫生环境;有利于增强人民对党和国家的认同感,巩固新生的人民政权;利于促进国民经济的恢复与发展。(8分,任答四点即可)

20.示例:

论题:工业化推动了近现代中外城市化进程。(2分)

阐述:在近代西方,工业革命是城市化的强大驱动力。18世纪60年代,英国率先开展工业革命,以纺织业为代表的工厂在城市大量建立。工厂生产需要劳动力,农村人口纷纷涌入城市,就业结构从农业为主迅速向工业为主转变。如曼彻斯特原本是一个小镇,随着纺织工业的兴起,大量工人汇聚于此,城市规模急剧扩张,人口就业结构和产业结构发生巨大变迁,经济活动高度集中,成为英国重要的工业城市,这体现了经济学中城市化是人口、社会生产力向城市转移和集中的过程。从人口学角度看,工业革命带来的城市化使得英国城市人口快速增长,城镇人口在总人口中的比重不断提高。城市中工厂提供的就业机会吸引了不同地区、不同背景的人,人口构成日益多样化。新中国成立后尤其是改革开放以来,工业化进程加速,有力推动了城市化。沿海地区凭借政策优势和良好的工业基础,吸引了大量外资,发展了外向型经济和制造业。深圳就从一个小渔村发展成为国际化大都市,大量农村劳动力进入城市的工厂、企业工渐向城市多元化、现代化的生活方式转变,符合人类学对城市化的认知。(8分)

总之,近现代中外历史表明,工业化从经济、人口、地理、社会和生活方式等多个方面推动了城市化进程,使城市在国家发展中占据越来越重要的地位。(2分)

(“示例”仅供参考,其他答案言之有理亦可酌情赋分)

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:选择性必修1、2+选择性必修3第一单元。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.秦始皇在巡行过程中,在泰山、碣石等处竖立石碑,并刻上“端平法度,万物之纪。以明人事,合同父子。圣智仁义,显白道理”“地法天,下象上”等语句,屡屡提及“义”“理”“德”“仁”与“礼”。这表明秦始皇

A.重视社会教化 B.宣扬皇权至上

C.贯彻礼法结合 D.推崇儒家德治

2.秦时尚书属内官,地位低。至东汉有史书记载曰:“今陛下之有尚书,犹天之有北斗也。斗为天喉舌,尚书亦为陛下喉舌······尚书出纳王命,赋政四海,权尊势重,责之所归。”据此可知,东汉时期

A.天人合一政治观念强化 B.中枢行政权力体系发生嬗变

C.中央集权统治不断加强 D.统治阶层建构政权的正统性

3.清朝赵翼曾言:“(北魏)按文成诏中所谓商贾邀利,刺史分润,孝文诏中所谓罢诸商人,以简人事,盖是时官未有禄,惟藉商贾取利而抽分之,至见于诏书,则陋例已习为常矣。”赵翼意在说明当时

A.地方官员任用机制的无效性 B.维持传统重农抑商政策的重要性

C.社会变革暗含一定的艰巨性 D.协调统治阶级内部矛盾的紧迫性

4.崇宁元年(1102年),宋徽宗下诏各路设立“安济坊”,要求“宜以病人轻重而异室处之,以防渐染”。自宋朝起,尤其是明清时期,各地官府和民间普遍设立漏泽园和掩骼会等机构和组织,用于处置和安葬染疫病的无主尸体。这体现出北宋以来

A.伦理观念影响了疫病防治 B.公共卫生意识的凸显

C.民间组织主导了社会治理 D.社会优抚制度的完善

5.明初户部制户帖,“各书其户之乡贯、丁口、名、岁,合籍与帖,以字号编为勘合,识以部印。籍藏于部,帖给之民”,并规定持帖之民,如“农业者不出一里之间,朝出暮入,作息之道相互知”。据此可推知,明朝实施户帖制度

A.扩大了户部的管理权限 B.促使赋税征收向人丁倾斜

C.依托于保甲制度的推行 D.强化了政府对基层的控制

6.清朝嘉庆以来,新城县“烟家借债屯粪,竟以昂价,长年搬运”;同治年间,大庾县(今大余县)农民种甘蔗“至冬乃收,贫民急不能待,多借贷奸贾”;张春华《沪城岁事衢歌》中载“木棉未登场,已有下壅之费,益以终年食用,非贷于人,即典质衣物”。这说明

A.商品经济具有较强活力 B.地域性商人群体的壮大

C.新型生产关系开始出现 D.借贷资本渗入农业领域

7.1920年5月1日,李大钊等一批知识分子在北京大学召开了纪念国际劳动节大会,有500多名工人参加。会上,李大钊赞扬了俄国苏维埃政府取得的成就,倡导实行八小时工作制,并提出把五一节纪念活动视为“引路的一盏明灯”。这些举措

A.助推马克思主义的大众化 B.意在建立并巩固革命统一战线

C.明确了中国革命正确道路 D.展示了无产阶级政党的领导力

8.下表是1942年12月至1945年6月国民政府发行的法币数额变化情况(指数基期:1937.6=100,单位:百万元)。这一变化

时间 实际增发数额及指数 累计数额及指数 物价指数 国货趸售

增发数额 定基指数 环比指数 累计数额 指数

1942.12 9 415 669 96 34 360 2 442 6 128

1943.6 15 513 1 103 164.77 49 873 3 544 12 951

1943.12 25 506 1 813 164.42 75 379 5 357 22 304

1944.6 47 400 3 369 185.84 122 779 872 43 772

1944.12 66 682 4 739 140.68 189 461 13 464 67 988

1945.6 208 621 14 827 312.86 398 082 28 290 201 531

A.源于国民政府外债负担加剧 B.制约了民族工商业的良性发展

C.解决了抗战时期的经济问题 D.对官僚资本扩张具有抑制作用

9.截至1952年,中国共产党在各地创办了10所专门民族学院,其核心职能是面向民族地区,培养从事民族工作的干部。“一五”期间,党中央将苏联援建的156个大型项目中的40个都安排在了民族地区。这些做法

A.实现了民族地区均衡发展 B.基于民族自治区的全面建立

C.彰显了民族政策的优越性 D.践行了社会主义建设总路线

10.下表展示了1978~2018年我国铁路、公路及民航的部分发展状况。这表明,我国

年份 铁路里程(万公里) 公路里程(万公里) 民用机场(个)

1978 5.0 89.0 78

1990 5.8 102.8 94

2000 6.9 168.0 139

2010 9.1 400.8 178

2018 13.2 484.7 233

A.地区间分工合作进一步深化 B.综合交通运输体系逐步完善

C.科学技术得到了跨越式发展 D.城市交通问题已经得到解决

11.据大宝元年(701年)颁布的《大宝律令》载,日本在京城设置大学寮(大学)作为国家一级的学校和管理教育机关。大学寮以《论语》和《孝经》为必修科目,教科书必须使用规定的郑玄和王弼注释的《周易》,《周礼》《仪记》等用郑玄注本,《春秋左氏传》用杜预注本。这反映了

A.日本积极学习并吸收中华文化 B.区域文明呈现多元面貌

C.儒学在交流互鉴中得到了发展 D.中华文明圈已基本形成

12.下图展示了1500~1650年间英格兰城镇的分布情况(图中一个小黑点代表一个城镇)。这些城镇的服务半径平均为7英里,与当时小麦和牛的最大运输距离相匹配。由此可推知,当时英格兰地区

A.基层治理方式相对规范 B.农业是城市民众主要收入来源

C.城乡经济联系较为密切 D.区域经济的发展水平差异扩大

13.1814年至1830年间,法国的64位高级外交官大多因贵族身份而被国王任命。到了1853年,法国颁布一项法令,规定外交官应征者必须持有相应的许可证。从1860年开始,没有许可证的法国年轻人可通过参加国际法、语言等科目的考试来获得外交官职位。这一转变

A.适应了国际关系近代化的要求 B.推动了外交人员衔级制度出现

C.反映出维也纳体系的逐渐瓦解 D.实现了事务官和政务官的分离

14.学者蒋耀祖在《中美司法制度比较》中指出:“为维护人权,保障审判之公平,将适用法律之权,委之于法官;认知诉讼事实,则决之于人民,使国家之司法权归于多数人民,冲淡官治之色彩。”该学者

A.坚持法律面前人人平等的原则 B.揭示了法院司法独立的重要性

C.注重司法程序公正和无罪推定 D.强调司法应具专业性与民主性

15.据统计,2008年美国农村地区每10万人中仅有40名初级保健医生,城市地区则有53名。马萨诸塞州(高收入州)的人均医疗支出远高于密西西比州(低收入州)。此外,非裔女性的孕产妇死亡率是白人女性的2.9倍。据此可推知,美国

A.医疗队伍服务化水平相对较低 B.医疗资源分配效率与公平难以得到平衡

C.公共卫生体系市场化倾向明显 D.大众的医疗健康意识有待于进一步提高

16.下图为2005~2018年中国、美国、欧盟通过世界知识产权组织申请和注册的专利数量情况。这反映出

A.科技革命影响范围的扩大 B.科技领域的竞争更趋激烈

C.文化多样性特征日益明显 D.欧美丧失了科技领先地位

二、非选择题(本大题包括4小题,第17题12分,第18题14分,第19题14分,第20题12分,共52分。)

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

明清之际的历史潮流

第一 反对封建土地所有制,反对封建地租剥削。这时的佃户,基本上摆脱了人身依附关系······

第二 商品经济的发展,资本主义手工业的发展,冲击旧的封建经济······

第三······

第四 民族矛盾尖锐起来,反对满洲贵族的民族压迫······

-摘编自郑昌淦《明清之际的历史潮流和清王朝的统治政策》

(1)根据材料并结合所学知识,从赋税制度变迁的角度,分析明中期到清前期佃户基本摆脱人身依附关系的原因。(4分)

(2)你认为材料中的“明清之际的历史潮流之第三”是哪一潮流?请补写一段文字并加以阐释。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

唐朝时期的“犯罪者,徒已上县断定,送州覆审讫,徒罪及流应决杖”,几乎所有的官司都可以处以杖刑。唐玄宗下令削除绞、斩两种死刑,实际情况却是“有司率杖杀之”。在唐后期,情况尤其严重。穆宗长庆四年三月的赦书中说:“天下诸州府县官吏,应行鞭捶,本罪不致死者,假以责情,致令殒毙······宜切加察访。”

高丽时期,“特选州郡之望族,为吏于乡,世其官守云。······皆为本府户长”。《高丽史》载:“国家大事,必大臣合议然后行。”《高丽·刑法志》序云:“高丽一代之制,大抵皆仿乎唐;至于刑法,亦采唐律,斟酌时宜而用之。”同时,“佛为事时一现世,广演法音。······贵行仁政。······惟刑之恤,切欲至于讼衰”。高丽政刑“一切不论轻重,专以慈仁姑息为心”。《鸡林类事》云:高丽“笞杖颇轻,投束荆,使自择,以牌记其杖数。······其犯恶骂父母乃斩,馀止杖肋······”《宣和奉使高丽图经》载:“笞杖极轻,自百至十,随其轻重而加损。”

-摘编自张春海《论高丽在刑罚适用上对唐制的变通》

(1)根据材料,概括唐朝和高丽政权杖刑的不同之处,并指出高丽政权学习唐朝法律文化所遵循的原则。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析唐朝实行杖刑的原因,并谈谈你对古代刑罚的看法。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

1950年3月,我国成立了中央防疫总队,负责各类传染病的防控工作。1953年,卫生部在全国各地建立防疫站。各省在恢复国民经济的同时统筹推进医疗卫生事业,新建大量医疗卫生机构,基层普遍设立了乡(镇)卫生院、村级卫生组织。党把卫生防疫知识的宣传列为一项重要工作,主要宣传“卫生防疫行为、个人卫生习惯、日常生活行为等”,还根据地方特色,增添了地方病防治的内容。党和政府在全国各地不断加大卫生清洁运动的力度,积极组织清理垃圾、改造住所、修建厕所、填平污水坑、加高水井台等活动。针对美国在中朝边境发动细菌战,各级宣传部门广泛宣传细菌战的危害,全国上下团结一心开展了爱国卫生运动。在百废待兴的新中国,人民群众普遍缺医少药,党大力推进中西医相结合,组织“西医离职学习中医的学习班”,加大对中医、中药的开发力度,中医的参与、中药的使用提高了传染病救治的成功率。为预防霍乱、结核病、天花等传染病,党和政府要求各城市开展预防注射运动。1955年7月,卫生部颁布《传染病管理办法》,规定甲类传染病、乙类传染病等,建立疫情报告制度。

-摘编自余皓洁等《新中国成立初期党领导卫生防疫事业的举措及其经验考察》

(1)根据材料,概括新中国成立初期中国共产党推进卫生防疫事业的举措。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明新中国成立初期中国共产党推进卫生防疫工作的历史意义。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

下表是有关学科对城市化问题的研究。

学科 研究出发点 对城市化的定义

经济学 人口就业结构和产业结构变迁;经济增长方式变化;经济活动的空间集中趋势 是人口、社会生产力逐渐向城市转移和集中的过程

地理学 人口空间分布变化;经济活动的空间集聚 是人口由从事农业活动转向非农业活动,从而趋向大中城市的过程

社会学 人际关系网络的变化;社会组织结构的变化 是社群网的广度不断扩大、密度日益减小、人际关系逐渐趋向专门化与单一化的过程

人口学 人口增长;人口构成的变化;人口迁移 是城市人口的增长,人口向城镇的迁移,城镇人口在总人口中所占比重不断提高的过程

人类学 生活方式的变化;文化、文明的进化 是人类生活方式由农村生活方式向城市生活方式转变的过程

-摘编自张敦富《城市经济学原理》

根据材料并结合所学知识,围绕“近代以来中外城市化”自拟一个论题,并进行简要阐述。(要求:论题明确,史论结合,阐述完整,逻辑清晰。)

高二历史参考答案、提示及评分细则

1.A考查秦朝教化。秦始皇在统一六国后,多次巡游天下,并在重要地点刻石立碑,主要歌颂秦始皇的功绩,宣扬秦朝的统一和威德,同时也包含了对民众的道德规范和行为准则的要求,如倡导忠君、守法、诚信、孝悌等观念,以达到教化民众的目的,让民众在观瞻刻石的过程中受到熏陶和教育,故选A项。材料没有涉及“皇权至上”的信息,故排除B项;虽然石刻中提到了“礼”,但并未明确提及“法”的具体贯彻实施,且秦朝以法家思想为主导,石刻内容并不足以证明秦朝贯彻了“礼法结合”,故排除C项;“推崇儒家”不符合史实,故排除D项。

2.B 考查东汉政治。北斗星在古代天文学中被视为群星之王,居于天体中央,具有特殊的象征意义,将尚书比作天上的政中枢地位,说明东汉时期中枢行政权力体系发生嬗变,故选B项。“天人合一”是指天与人的关系紧密相联,不可分割,与材料无关,故排除A项;材料没有体现中央与地方的关系,故排除C项;材料没有体现“建构政权的正统性”,故排除D项。

3.C 考查北魏俸禄制。根据材料可知,赵翼明确指出当时北魏官员没有固定的俸禄,只能依赖商贾的利润来维持生计,且这种陋习已经根深蒂固,暗示了要改变这种现状(即进行俸禄制度变革)具有一定的艰巨性,故选C项。赵翼提到了孝文帝试图改革(罢诸商人),但主要强调的是官员俸禄制度的问题,而非官员任用机制,故排除A项;赵翼指出商贾与官员之间的利益纠葛,并没有涉及“重农抑商政策”,故排除B项;材料并没有体现统治阶级内部的矛盾,故排除D项。

掩骼会等机构和组织,用于处置和安葬染疫病的无主尸体,以防传染病,这些举措都体现了对公共卫生问题的重视,故选B项。材料没有体现伦理观念对疫病防治的直接影响,故排除A项;材料中提到了民间参与设立相关机构和组织,但社会治理涉及多个方面和层级,不能仅凭民间组织的参与就断定其主导地位,且这一说法也不符合史实,故排除C项;社会优抚制度通常指的是政府或社会对特定群体(如军人、烈士家属等)提供的优待和抚恤制度,而材料主要涉及疫病防治的相关举措,故排除D项。

5.D 考查明朝户籍制度。根据材料可知,户帖制度通过详细记录民众信息并限制农民活动范围,同时鼓励邻里间相互监督,增强了基层的治安和管理能力,故选D项。材料没有体现户部的管理权限是否扩大,且户帖制度的主要目的并非扩大管理权限,而是加强基层管理,故排除A项;中国古代使赋税征收向人丁倾斜的有唐朝的租庸调制以及明朝之前的部分赋税制度,材料并未涉及赋税征收标准的相关内容,故排除B项;材料并未表明户帖制度依托于保甲制度的推行,故排除C项。

6.D 考查清朝借贷。材料中提到新城县烟家借债屯肥、大庾县农民种甘蔗借贷奸贾、农民种植木棉因前期费用和生活所易活动,但并未体现商品经济的整体活力,而且农民在交易中往往处于弱势地位,受商人的剥削,不能说明商品经济具有较强活力,故排除A项;材料中虽然提到了商人,但并未特指某一地域的商人群体是否壮大,且商人的存在和活动是商品经济中的常见现象,故排除B项;新型生产关系指的是资本主义萌芽,材料中没有体现雇佣关系等资本主义萌芽的相关内容,故排除C项。

7.A 考查马克思主义在中国的传播。李大钊等知识分子在纪念国际劳动节大会上,向500多名工人称赞俄国苏维埃政府成就、宣传八小时工作制等,这是面向工人阶级传播马克思主义相关理念和思想,使得马克思主义与工人运动进一步结合,推动了马克思主义在工人群体中的传播,促进了马克思主义的大众化,故选A项。革命统一战线是1924年国共第一次合作时建立的,1920年还没有建立革命统一战线的意图,故排除B项;中国革命的正确道路即“农村包围城市、武装夺取政权”道路,是在1927年大革命失败后,毛泽东等中国共产党人在革命实践中逐步探索出来的,1920年并未明确,故排除C项;中国无产阶级政党-共产党是1921年成立的,1920年还不存在无产阶级政党,故排除D项。

8.B 考查国民政府法币政策。根据材料可知,1942年12月至1945年6月,国民政府法币的增发数额和累计数额在不断增加,同时其指数也在上升。法币的大量增发通常会导致货币贬值、通货膨胀、物价飞涨进而增加生产成本和销售价格缩企业的利润空间,故选B项。法币发行数额大幅增加主要是国民政府为应对战争等多种因素主动采取的货币政策,并非主要源于外债负担加剧,故排除A项;法币过度发行易引发通货膨胀等问题,没有摆脱抗战时期的经济困境,反而使经济状况恶化,故排除C项;法币大量发行,官僚资本可以利用其特殊地位从中获利,促进官僚资本扩张,而不是抑制,故排除D项。

9.C 考查新中国的民族政策。党创办专门民族学院,为民族地区和民族工作培养干部,“一五”期间将众多苏联援建大型繁荣等)的优越性,故选C项。这些举措有利于推动民族地区发展,但在当时并没有实现民族地区均衡发展,“实现了”民族平等、团结和共同繁荣等民族政策,并非基于民族自治区全面建立,故排除B项;1958年,中共八大二次会议提出社会主义建设总路线,故排除D项。

10.B 考查中国现代交通运输的发展。根据材料可知,我国在铁路、公路、民航等方面的交通运输建设都取得了成果,多种交通方式共同发展,体现了综合交通运输体系逐步完善,故选B项。材料展示的是全国铁路、公路里程以及民用机主要呈现的是交通领域运输服务体系的变化,并非直接体现科技领域的跨越式发展,故排除C项;城市交通问题是一个复杂问题,仅从这些交通基础设施发展数据不能得出“城市交通问题已经得到解决”的结论,故排除D项。

11.A 考查中华文化对日本的影响。根据材料可知,古代日本学校的必修课程和教科书,都是中国古典文化和儒家经典,这表明日本教育受到了中国文化的影响,故选A项。材料主要体现的是日本教育中的中国文化因素,没有涉及文明的“多元”,故排除B项;材料没有涉及儒学在互鉴中得到发展,故排除C项;材料仅涉及日本,无法反映中华文明圈形成,故排除D项。

12.C考查西欧中世纪城镇。根据材料可知,英格兰地区城镇分布比较均衡,而城镇外均为农村,“这些城镇的服务半径平均为7英里”“与当时小麦和牛的最大运输距离相匹配”,表明城镇都是依托农村而存在,城乡之间的经济联系密切,故选C项。材料与基层治理无关,故排除A项;材料只体现了城镇的分布情况,未涉及民众收入来源,且城市居民收入主要来源是手工业、商业等,故排除B项;从材料中看不出区域经济差距十分明显,反而是城镇分布比较均衡,故排除D项。

13.A 考查法国文官制度。1814~1830年,多数外交官因贵族身份获得国王任命,到后来需要许可证,再到可通过考试成为外交官,这种选拔方式的变化使得外交官选拔更加注重专业知识和能力,有利于提升外交人员素质,以更好地处理复杂的国际关系,适应了国际关系近代化的要求,故选A项。材料没有体现外交人员的衔级,故排除B项;维也纳体系瓦解主要是由于欧洲各国民族主义运动的兴起、大国之间矛盾的激化等因素,材料中外交官选拔方式的变化与维也纳体系趋于瓦解没有直接关联,故排除C项;材料主要说的是外交官选拔方式的转变,没有提及事务官和政务官分离的相关信息,故排除D项。

14.D 考查西方法律制度的特征。“将适用法律之权,委之于法官”体现了司法需要法官运用专业知识来参与,具有专业性;“认知诉讼事实,则决之于人民,使国家之司法权归于多数人民”体现了司法让人民参与认知诉讼事实,具有民主性,故选D项。材料体现了对人权的尊重,但并没有体现“法律面前人人平等”,故排除A项;材料强调司法权的分配,特别是人民在司法过程中的参与,而非司法独立,故排除B项;材料中并未明确提及司法程序公正或无罪推定这些具体的法律原则,故排除C项。

15.B 考查美国现代医疗卫生。医疗资源分配效率通常体现在能否以合理的方式将医疗资源分配到最需要的地方,以实现资源的最大利用和最佳医疗效果。农村和城市居民都应该有相对平等的机会获得基本医疗服务,但材料中的城乡差距显示出医疗资源没有得到公平分配,未充分考虑到农村居民对医疗资源的需求,不同州的居民应有相对公平的医疗保障和医疗资源获取机会,而不是因所在州的经济状况不同而产生巨大差距,不同种族应该在医疗保健上享有平等的权利和机会,但数据表明这种公平并未实现,这些都证明了美国医疗资源分配中效率与公平的失衡问题,故选B项。仅从城乡初级保健医生数量差异、不同州人均医疗支出差异和不同种族女性孕产妇死亡率差异,无法得出“医疗队伍服务化水平相对较低”的结论,故排除A项;材料主要反映的是医疗资源分配等不公平问题,其他因素如历史文化、政策制度、种族歧视等会导致这些问题,不能完全将这些问题都归因于市场化倾向,故排除C项;材料中没有涉及大众医疗健康意识的相关信息,故排除D项。

16.B 考查现代科技发展。从2005~2018年中国、美国、欧盟申请和注册的专利数量情况可以看出,不同的国家和地区(中国、美国、欧盟)在专利申请和注册方面存在着数量上的差异和变化,且差异在逐渐缩小,这意味着各个主体都在积盟申请和注册的专利数量,未提及其他国家的情况,故排除A项;材料涉及的是科技,并没有提及不同国家的不同文化,故排除C项;材料中美国、欧盟的专利数量依然占据多数,无法得出“丧失了科技领先地位”这一结论,故排除D项。17.(1)原因:张居正实行一条鞭法,赋役折银,统一征收;雍正帝“摊丁入亩”,人头税被彻底废除。(4分)

(2)潮流:思想领域的批判与革新潮流。(2分)阐释:明清之际,随着商品经济发展和封建制度渐趋衰落,思想界涌现出一股批判与革新的潮流。以黄宗羲、顾炎武、王夫之等为代表的思想家,对传统封建思想展开深刻反思。黄宗羲批判用”,主张学术应服务于现实社会,反对理学的空疏学风,其思想对扭转明清学风意义重大;王夫之则在哲学领域提出未形成完整的思想体系以颠覆封建制度,但启迪了后世,为近代思想变革奠定了一定基础,体现了明清之际思想领域追求进步、突破传统的历史潮流。(6分)(其他答案言之有理亦可酌情赋分)

18.(1)不同之处:唐朝:处罚较重,涉及司法范围广;高丽处罚较轻,适应范围和数量有限定。(4分)原则:选择性吸收;与本土文化相融合;注重变通。(2分,任答一点即可)

(2)原因:法律传统的继承与发展;儒家思想的影响;维护社会秩序的需要;司法实践的便利性;文化观念的影响。(4分,任答两点即可)看法:古代刑罚是维护社会秩序的重要工具,旨在保障社会的正常运转和统治阶级的利益;刑罚体现了不同国家和时代的文化特征;古代刑罚随着社会的发展和文明程度的提高,总体上呈现出从野蛮、严酷向文明、轻缓转变的趋势;古代刑罚往往受统治阶级意志的左右,存在不公正、不合理的情况,有时可能成为统治阶级压迫人民的工具。(4分,任答两点即可)

19.(1)举措:建立卫生防疫机构;加强卫生防疫宣传;开展群众性卫生运动;推进中西医相结合;进行疫病预防;制定传染病相关法律。(6分,任答三点即可)

高了人民群众的卫生防疫意识;改善了城乡卫生环境;有利于增强人民对党和国家的认同感,巩固新生的人民政权;利于促进国民经济的恢复与发展。(8分,任答四点即可)

20.示例:

论题:工业化推动了近现代中外城市化进程。(2分)

阐述:在近代西方,工业革命是城市化的强大驱动力。18世纪60年代,英国率先开展工业革命,以纺织业为代表的工厂在城市大量建立。工厂生产需要劳动力,农村人口纷纷涌入城市,就业结构从农业为主迅速向工业为主转变。如曼彻斯特原本是一个小镇,随着纺织工业的兴起,大量工人汇聚于此,城市规模急剧扩张,人口就业结构和产业结构发生巨大变迁,经济活动高度集中,成为英国重要的工业城市,这体现了经济学中城市化是人口、社会生产力向城市转移和集中的过程。从人口学角度看,工业革命带来的城市化使得英国城市人口快速增长,城镇人口在总人口中的比重不断提高。城市中工厂提供的就业机会吸引了不同地区、不同背景的人,人口构成日益多样化。新中国成立后尤其是改革开放以来,工业化进程加速,有力推动了城市化。沿海地区凭借政策优势和良好的工业基础,吸引了大量外资,发展了外向型经济和制造业。深圳就从一个小渔村发展成为国际化大都市,大量农村劳动力进入城市的工厂、企业工渐向城市多元化、现代化的生活方式转变,符合人类学对城市化的认知。(8分)

总之,近现代中外历史表明,工业化从经济、人口、地理、社会和生活方式等多个方面推动了城市化进程,使城市在国家发展中占据越来越重要的地位。(2分)

(“示例”仅供参考,其他答案言之有理亦可酌情赋分)

同课章节目录