湖北省十堰市六县市区一中教联体2024-2025学年高二下学期3月月考历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 湖北省十堰市六县市区一中教联体2024-2025学年高二下学期3月月考历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 423.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-26 19:20:02 | ||

图片预览

文档简介

2025年十堰市六县市区一中教联体3月联考

高二历史试卷

考试时间:2025年3月19日上午10:30-11:45 试卷满分:100分

第I卷(选择题)

一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

1.考古发现,东北地区旧石器时代早期遗址多分布于山麓和松嫩平原东部地区。随着时间推移,遗址分布总体上逐渐由东南部向西北部、低海拔向高海拔拓展;至旧石器时代晚期,大兴安岭地区和东北平原中西部地区出现了史前遗址。这表明,东北地区()

A.先民利用和改造自然能力提升 B.人类具备较强社会组织能力

C.农耕生产已取代采集渔猎活动 D.区域内文明发展呈现相似性

2.表1所示为史籍所载东晋江南农业开发经营的类别和方式。据表可知,东晋时期()

表1

经营类别 经营方式

庄园农业 由庄园主雇佣佃户(多由南下流民转化而来)垦殖,采取多元化的生产经营方式,庄园主无须向政府承担纳税义务

流民农业和部曲农业 由流民领袖率领流民或由部曲主人统领部曲从事农耕,多根据所处不同地理条件从事单一或多元化农业开发

桃花源农业 由背井离乡、彼此多有亲缘、地缘关系的流民群落择人迹罕至、且能耕种之处落脚,进而从事农业开发

A.南方地理环境复杂多变 B.人口流动助推农业开发

C.农业耕作方式发生变化 D.国家控制力得到了增强

3.《水轮赋》中对古代某种生产工具的记载如下:“水能利物,轮乃曲成。升降满农夫之用······俄宛转以风生”。该工具的使用()

A.带动了劳作方式的变革 B.促进了农业生产的发展

C.标志着耕犁技术的成熟 D.推动了冶铁技术的进步

4.在唐朝,广州是唯一设有市舶司的城市。而在北宋,这样的城市有6个。南宋时又添了镇江、温州和江阴。这一变化()

A.加速经济重心完成南移 B.源自两宋不再实行抑商政策

C.导致陆上丝绸之路衰落 D.与唐宋国力和疆域变化有关

5.明朝后期福建地区经济发展迅速,“闽中巨室,皆擅海泊之利,西至欧罗巴,东至吕宋,每一舶至,则钱货充翔”。民间资本日益活跃,农副产品“航大海而去者尤不可计”。漳州府市镇由11个增长为69个。这一现象的出现源于()

A.朝贡贸易兴盛 B.长途贸易繁荣

C.白银大量流入 D.地域商帮兴起

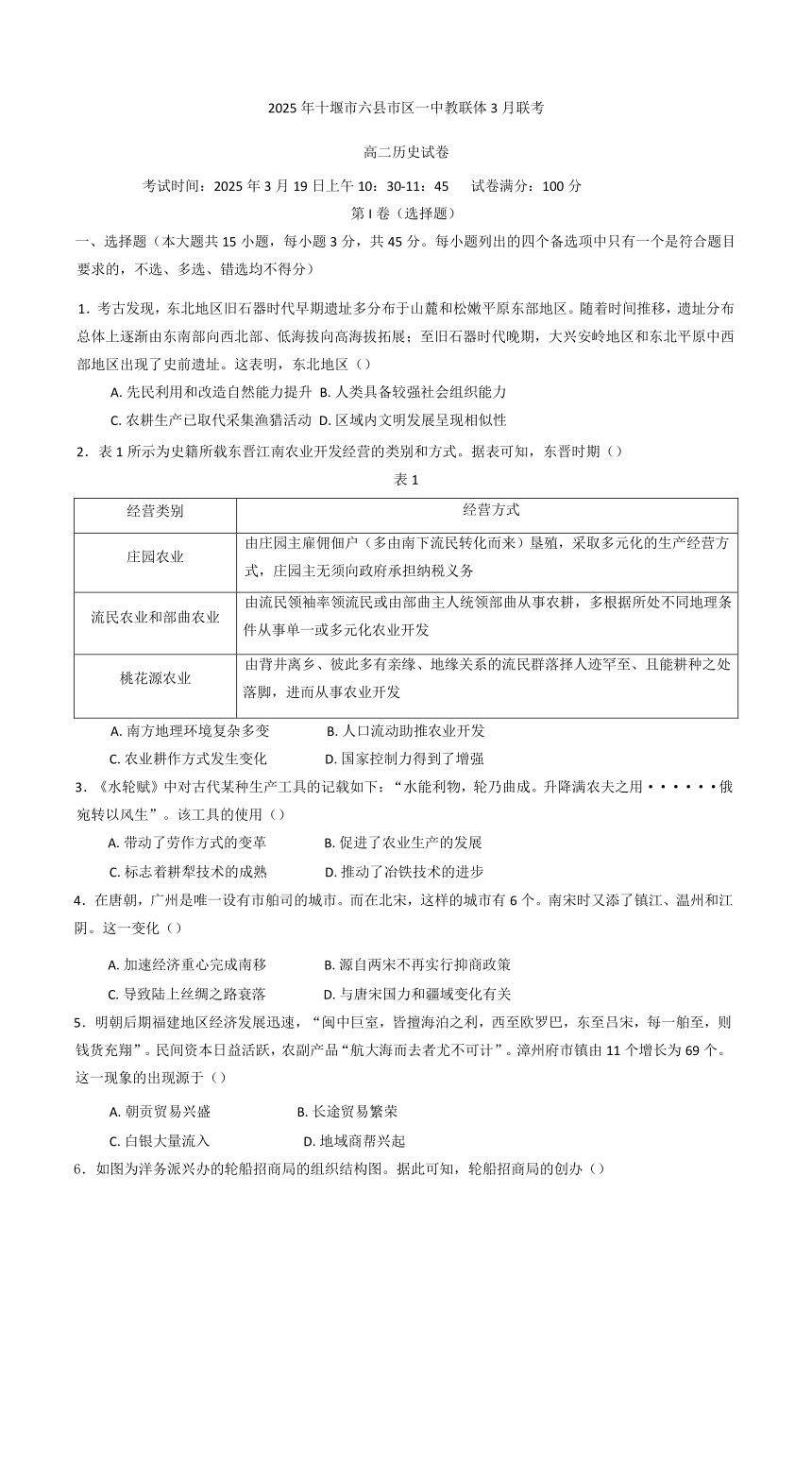

6.如图为洋务派兴办的轮船招商局的组织结构图。据此可知,轮船招商局的创办()

A.突破了“器物”层面局限

B.革除民族工业发展的弊端

C.强化了国家监督管理职能

D.具有现代企业管理的理念

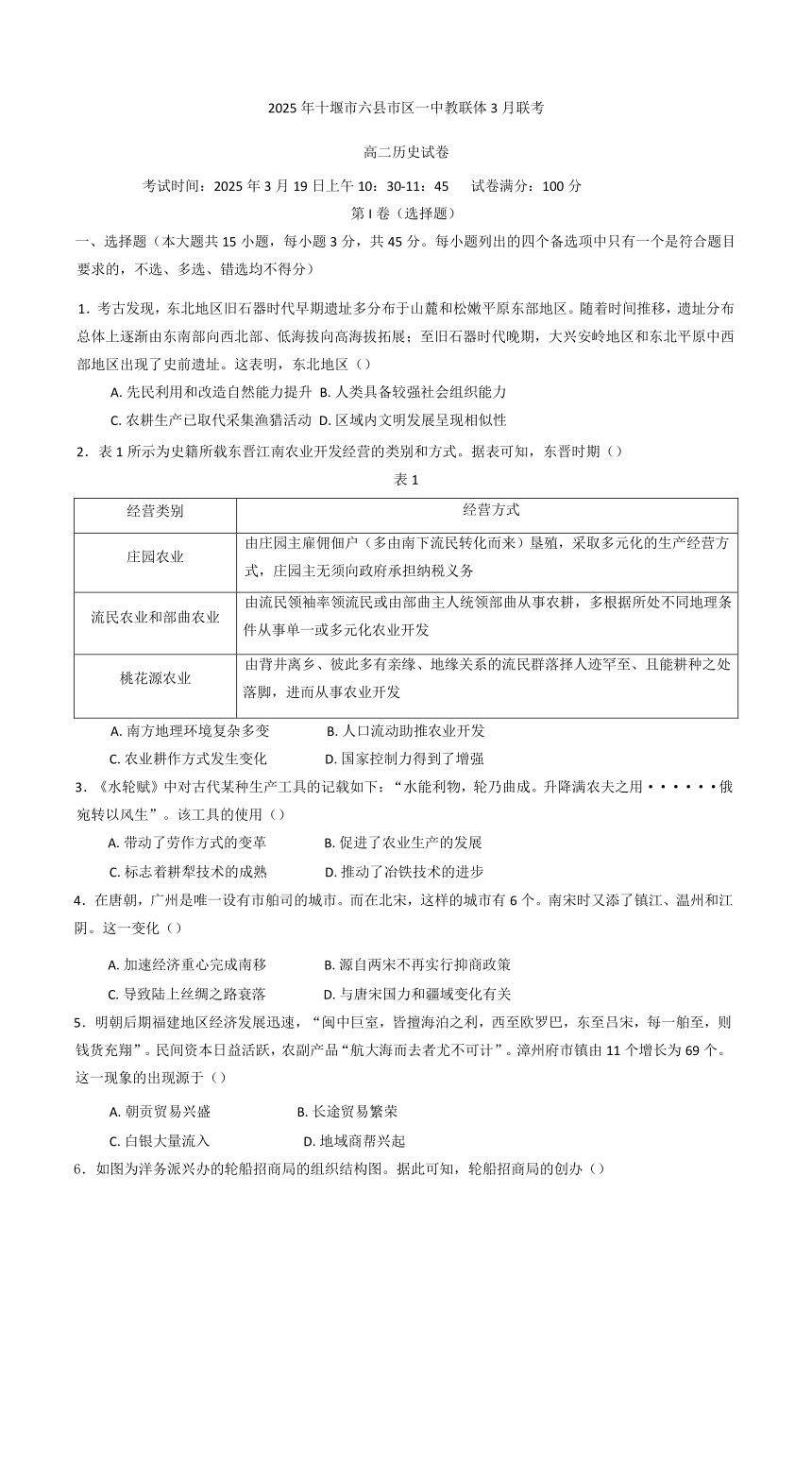

7.下表是1936年六大城市邮政可达性的横向对比。这可用于说明( )

1936年六大城市邮政网络覆盖面积(单位:K㎡)

说明:(1)表中数字高于同列的北平数据,数据后加*;(2)城市名后的*个数,为本城市高于北平数据个数;(3)同列数据的最大值前2位,数据后加符号,最小值后2位,数据后加符号。

A.南京国民政府重视邮政业发展 B.民族资本主义发展陷入低迷

C.多中心分布邮政网络覆盖全国 D.社会形势影响邮政的可达性

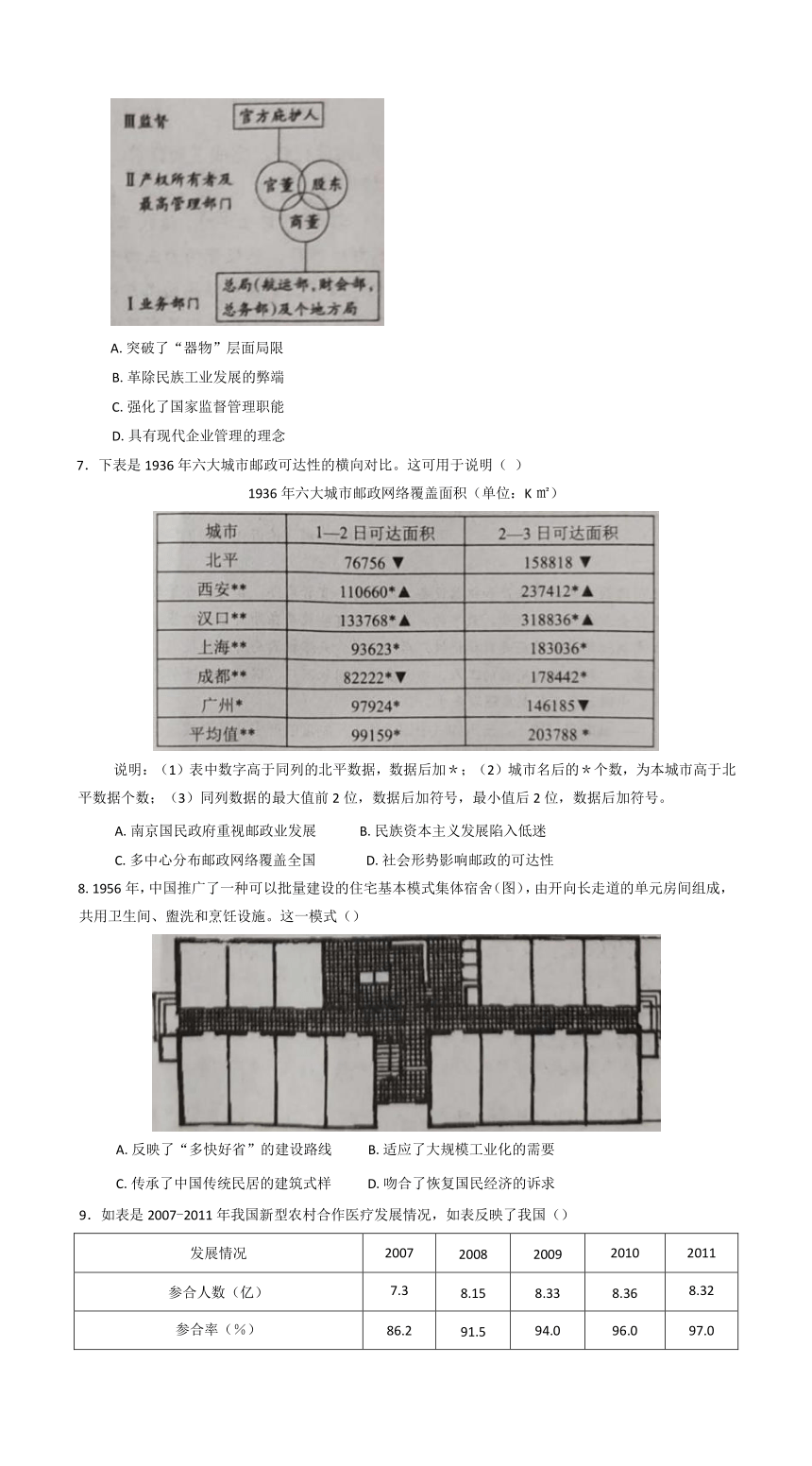

8.1956年,中国推广了一种可以批量建设的住宅基本模式集体宿舍(图),由开向长走道的单元房间组成,共用卫生间、盥洗和烹饪设施。这一模式()

A.反映了“多快好省”的建设路线 B.适应了大规模工业化的需要

C.传承了中国传统民居的建筑式样 D.吻合了恢复国民经济的诉求

9.如表是2007-2011年我国新型农村合作医疗发展情况,如表反映了我国()

发展情况 2007 2008 2009 2010 2011

参合人数(亿) 7.3 8.15 8.33 8.36 8.32

参合率(%) 86.2 91.5 94.0 96.0 97.0

人均筹资(元) 一 96.3 113.4 156.6 200

当年基金支出(亿元) 346.5 662.3 922.9 1187.8 一

当年补偿支出受益人次(亿人次) 4.5 5.85 7.59 10.87 13.15

A.人民共享社会改革发展成果 B.农民生活负担得到实质减轻

C.医疗技术水平满足农民需求 D.农村医疗保障体制发展完备

10.学者们认为,古代世界历史上曾经出现过三次农业革命:第一次是以发明农业和畜牧业为标志,第二次是以开始锄耕为标志的,第三次是以开始犁耕为标志的。其中,第一次农业革命( )

①主要起源于西亚的小亚细亚半岛 ②人类由食物的采集者变成生产者

③社会直接分化为统治者和被统治者 ④人类逐渐从迁徙过渡到定居生活

A. ①②③ B. ②③④ C.①② D. ②④

11.历史上,意大利威尼斯曾是东西方香料贸易的中心。以下是不同年代威尼斯香料进口量的变化。导致变化的主要因素是()

年代 来自(埃及)亚历山大里亚(吨) 来自(今黎巴嫩)贝鲁特(年均,吨)

1496-1498 1060-1200 335

1501-1506 270-420 45

A.地区局势动荡 B.国际竞争加剧

C.经济实力基础 D.政治分裂局面

12.从1750年算起,欧洲人口在100年时间里从1.42亿增长到2.65亿。此前每次人口增长都会带来食物涨价,但这次不同,1800年后,至少在英国,两个指数开始朝相反的方向移动。下列项中,促使这一时期指数“朝相反的方向移动”的主要因素是()

A.黄热病的在欧洲肆虐 B.工业企业数量的增加

C.土豆等新物种种植的普及 D.高效化肥的广泛应用

13.1802年,罗伯特皮尔在英国下院提出了《学徒工健康与道德法案》,责成厂方为学徒工开设读书识字班,并从教区牧师和法官中选派工厂视察员,监督读书识字班落实情况。这折射出当时英国()

A.代议制发展加速现代教育转型 B.初级教育落后于欧美其他国家

C.国家重视提升民众的职业素养 D.工业革命对教育提出更高要求

14.1947年7月10日到8月26日,苏联政府分别与保加利亚等六个东欧国家签订了双边贸易协定。通过这些协定,一些本应流向西欧的商品大量流向苏联、东欧地区。这样,以苏联为中心的经济贸易圈初步形成。这些协定的签订()

A.反映了大国对抗的加剧 B.标志着经济互助委员会成立

C.遏制了美苏冷战的发展 D.促进了东欧国家的持续发展

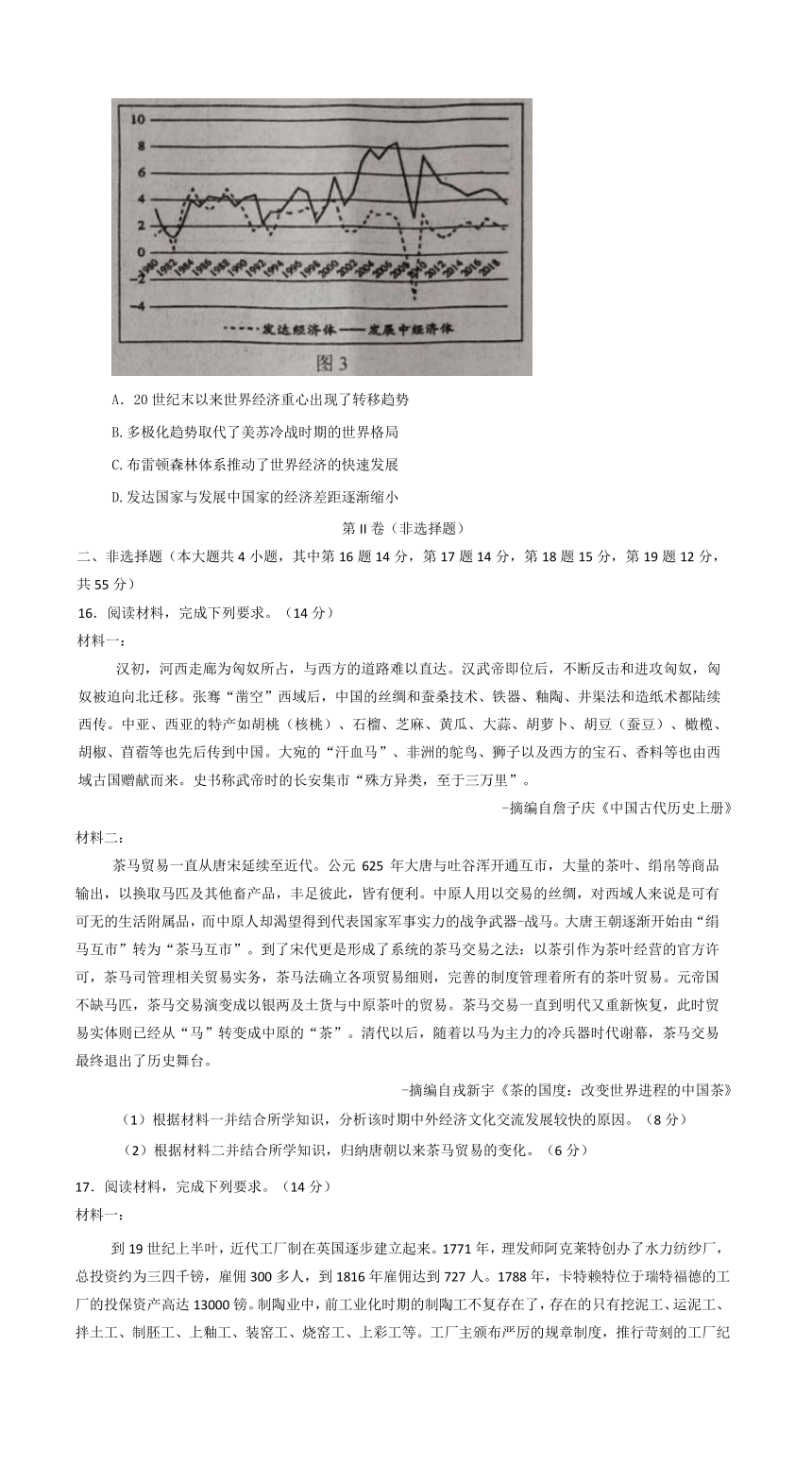

15.图3为国际货币基金组织发布的1980-2019年发达经济体与发展中经济体GDP增长率示意图。这反映出()

A.20世纪末以来世界经济重心出现了转移趋势

B.多极化趋势取代了美苏冷战时期的世界格局

C.布雷顿森林体系推动了世界经济的快速发展

D.发达国家与发展中国家的经济差距逐渐缩小

第II卷(非选择题)

二、非选择题(本大题共4小题,其中第16题14分,第17题14分,第18题15分,第19题12分,共55分)

16.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一:

汉初,河西走廊为匈奴所占,与西方的道路难以直达。汉武帝即位后,不断反击和进攻匈奴,匈奴被迫向北迁移。张骞“凿空”西域后,中国的丝绸和蚕桑技术、铁器、釉陶、井渠法和造纸术都陆续西传。中亚、西亚的特产如胡桃(核桃)、石榴、芝麻、黄瓜、大蒜、胡萝卜、胡豆(蚕豆)、橄榄、胡椒、苜蓿等也先后传到中国。大宛的“汗血马”、非洲的鸵鸟、狮子以及西方的宝石、香料等也由西域古国赠献而来。史书称武帝时的长安集市“殊方异类,至于三万里”。

-摘编自詹子庆《中国古代历史上册》

材料二:

茶马贸易一直从唐宋延续至近代。公元625年大唐与吐谷浑开通互市,大量的茶叶、绢帛等商品输出,以换取马匹及其他畜产品,丰足彼此,皆有便利。中原人用以交易的丝绸,对西域人来说是可有可无的生活附属品,而中原人却渴望得到代表国家军事实力的战争武器-战马。大唐王朝逐渐开始由“绢马互市”转为“茶马互市”。到了宋代更是形成了系统的茶马交易之法:以茶引作为茶叶经营的官方许可,茶马司管理相关贸易实务,茶马法确立各项贸易细则,完善的制度管理着所有的茶叶贸易。元帝国不缺马匹,茶马交易演变成以银两及土货与中原茶叶的贸易。茶马交易一直到明代又重新恢复,此时贸易实体则已经从“马”转变成中原的“茶”。清代以后,随着以马为主力的冷兵器时代谢幕,茶马交易最终退出了历史舞台。

-摘编自戎新宇《茶的国度:改变世界进程的中国茶》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析该时期中外经济文化交流发展较快的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳唐朝以来茶马贸易的变化。(6分)

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一:

到19世纪上半叶,近代工厂制在英国逐步建立起来。1771年,理发师阿克莱特创办了水力纺纱厂,总投资约为三四千镑,雇佣300多人,到1816年雇佣达到727人。1788年,卡特赖特位于瑞特福德的工厂的投保资产高达13000镑。制陶业中,前工业化时期的制陶工不复存在了,存在的只有挖泥工、运泥工、拌土工、制胚工、上釉工、装窑工、烧窑工、上彩工等。工厂主颁布严厉的规章制度,推行苛刻的工厂纪律,对工人实施规范化和制度化管理,以强制其适应机器大生产方式。

-摘编自刘金源《论近代英国工厂制的兴起》

材料二:

洋务派引进西方先进的生产和机器设备,以官办、官督商办、官商合办等形式,投资兴办新式工矿企业和交通运输业。最早的洋务派企业有些就是在外商企业的基础上建立起来的,如江南制造总局是收买美商旗记铁厂后改建的;天津机器局所雇的技术工匠,皆从香港洋厂招募;广州机器局所雇的工人,亦大多是外国机器厂、锅炉厂和造船厂中做过学徒的中国人。中国近代工厂制度逐渐产生。

-摘编自刘佛丁、王玉如《中国近代工厂制度的产生及其产权运作的特征》

(1)根据材料一,概括工厂制度的主要特征。(6分)

(2)综合上述材料并结合所学知识,分析中国和英国工业化起步的主要差异。(8分)

18.阅读材料,回答问题。(15分)

材料一:

城市轨道交通是一种大运量、快速、准时、舒适的客运交通系统。1863年,伦敦的“大都会铁路”正式通车运行。至.1924年,法国巴黎、德国柏林、美国纽约等大城市相继建成地铁。20世纪40年代后,由于汽车产业和快速公路的迅猛发展,全世界的城市轨道交通建设处于低潮。1973年第一次石油危机以及城市日益严重的交通问题让人们重新认识到城市轨道交通的优越性,此后数十年间,城市轨道交通取得长足发展。进入21世纪,发展中国家的许多城市也在大力发展城市轨道交通,且制式渐趋多样化。我国首都北京于1969年开始试运营第一条地铁。

-摘编自罗钦、陈菁菁主编《城市轨道交通概论》

材料二:

1988年8月,重庆的轨道交通之梦第一次出现在了大众的视野。90年代初,在组织专家团队多次出国考查后,引进了适合重庆地形特色的日本单轨列车。与此同时,通过与西南交通大学、长春客车厂合作自主研发,单轨列车国产率达到60%。1997年直辖之后,市政府高度重视轨道交通的发展,并提出要将轨道交通线发展成“巴渝特色文化的一道风景线”。重庆市十四五规划明确指出,“坚持以轨道交通引领城市发展格局,构建多中心,多层级、多节点的网络型城市群”。重庆轨道交通2号线上的18座车站,以图文并茂的形式展示了36幅粗犷大气的铜雕,讲述了上溯“巫山猿人”时期、下选“五四运动”的历史文化故事;9号线红岩村站雕刻着《沁园春·雪》,站台层立柱的浮雕上雕刻着包括江姐、陈然等24位红岩英烈的头像以及介绍。随着新时代多媒体的广泛传播,重庆地铁的知名度也逐渐提高,一些车站更是成为广大游客的打卡车站。

-摘编自张乃基《山城轨道交通三十年建设历程》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出世界城市轨道交通发展的阶段及其成因。(9分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括重庆轨道交通发展的特点及其意义。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料:如果中国历史有一个“黄金时代”,那么或许就是唐朝。她像19世纪的英国、20世纪的美国,在政治、经济、社会、文化、外交各方面卓越于世,极具辐射力。以下为该书的章目录:

第一章 世界主义的唐帝国

第二章长安城不是一天建成的

第三章贞观之治与唐代政治文明

第四章写入日本历史的大唐基因

第五章 唐朝与西域的文化融合

第六章美得张扬的唐代女性

第七章 佛教与大唐气象

第八章 书写时代的唐代诗人

第九章 千年前的东方交响乐

第十章唐代书画的传世魅力

-摘编自荣新江、辛德勇等《唐:中国历史的黄金时代》

根据材料并结合所学知识,请围绕材料观点提出自己的看法,可以肯定、修正或否定,并对自己的看法予以解释说明。(要求:观点明确,解释说明要有史实依据,逻辑清晰)(12分)

十堰市六县市区一中教联体学校2025年度3月联考

高二历史参考答案

题号 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 A B B D C D D B A D B C D A A

1.【答案】A【解析】根据材料及所学可知,旧石器时代东北地区遗址分布呈现出自东南部向西北部、低海拔向高海拔逐渐拓展的态势,结合所学知识可知,随着先民利用和改造自然的能力提升,人类通过革新石器技术、改变狩猎方式、强化资源利用等策略,适应气候环境变化的能力也有所提升,因此其活动范围逐渐向生产和生活资源相对欠发达的地区拓展,A 项正确;旧石器时代的社会组织通常是比较简单的部落或群体形式,“具备较强社会组织能力”是新石器时代晚期国家雏形形成时才开始出现的现象,与题干时间不符,排除B项;“农耕生产已经取代采集渔猎活动”是新石器时代早期出现的社会特征,与题干时间不符,排除C项;材料未体现出东北地区内文明具有相似特征,与题干无关,排除D项。

2.【答案】B【解析】据材料可知,东晋时期江南农业生产无论在经营类别还是经营方式上均呈现出多样性特征,在多样性经营的状态下,生产经营主力除了由南下流民转化而来的佃户,还有由流民领袖率领流民或由部曲主人统领的部曲和背井离乡,彼此多有亲缘、地缘关系的流民群落等,这表明当时人口流动比较频繁,促进了农业发展,故选B项;地理环境日趋复杂不符合江南地区的实际,江南地区地理环境相对优越,排除A项;永嘉南渡带来了先进的生产工具,但生产形态仍然是铁犁牛耕的农业耕作模式,故排除C项:从表格中经营类别来看,庄园农业、流民农业和部曲农业、桃花源农业的存在恰恰形成了强大的地方势力,冲击了国家对地方的控制力,故排除D项。

3.【答案】B【解析】根据材料“水能利物,轮乃曲成。升降满农夫之用”可知,该工具是筒车,结合所学可知,筒车是唐朝用于灌溉的工具,筒车的使用,促进了农业生产的发展,B项正确;筒车是一种以水流作动力,取水灌田的工具,并未带动劳作方式的变革,排除A 项;曲辕犁是耕犁技术成熟的标志,排除C项;水排是用于冶铁的鼓风工具,推动了冶铁技术的进步。筒车与冶铁业发展没有关系,排除D项。故选B项。

4.【答案】D【解析】据题干及结合所学可知,市舶司主要管理对外贸易,两宋其数量增加表明海外贸易有所发展。两宋相较于唐朝基本丧失对西域地区的管理,加之“三冗两积”,因此,两宋政府比唐朝更加重视海外贸易,D项正确;经济重心南移主要源自人口南迁及其带来的江南地区的发展,选项与材料之间不构成一定的因果关系,排除A项;B项不符合史实,两宋时期只是抑商政策松弛,排除B项;陆上丝绸之路衰落与中原王朝的疆域变化等因素相关,排除C项。故选D项。

5.【答案】C【解析】据材料并结合所学可知,新航路开辟后,中国通过海上贸易出口丝绸、瓷器等商品,从欧洲、日本及美洲(经吕宋)获得大量白银。白银作为硬通货的涌入推动了货币经济深化,刺激了商品生产(农副产品出口)和市镇商业化(漳州市镇激增),民间资本因此活跃,C项正确;朝贡贸易为官方主导的有限贸易,主要服务于政治目的,规模较小且受严格管控,材料强调民间资本主导的远洋贸易,与朝贡贸易性质不符,排除A项;长途贸易的繁荣是现象而非根源,其背后动力是白银大量流入带来的货币经济扩张,排除B项;商帮的兴起是贸易发展的结果而非原因,商帮组织依赖白银流通和贸易机会,其本身是经济活跃的产物,排除D项。故选C项。

6.【答案】D【解析】据题干轮船招商局的组织结构图可以看出,其采用了股东会、董事会等较为现代的企业管理模式。这表明轮船招商局的创办在一定程度上借鉴了西方的企业管理理念,具有现代企业管理的特征,D项正确;突破了“器物”层面局限的说法错误,轮船招商局本身仍属于洋务派“中体西用”思想下的产物,主要还是在技术、设备等“器物”层面进行学习和引进,并未真正突破这一层面,排除A项;轮船招商局是洋务企业,其创办并不能直接革除当时民族工业发展的所有弊端,排除B项;从组织结构图来看,轮船招商局的管理更多体现的是企业内部的治理结构,而非国家层面的监督管理,排除C项。

7.【答案】D【解析】据表格可知,1936年六大城市邮政网络覆盖面积方面,西安、汉口、上海、成都、广州乃至平均值均高于北平,结合所学可知,此时日本已经策划“华北自治运动”,妄图使华北脱离中国版图,北平社会形势极其严峻,这影响了邮政的可达性,D项正确;政府重视邮政业主要表现为采取发展邮政业的各种措施,六大城市邮政可达面积对比不能完全代表政府对邮政业的态度,排除A项;1936年民族资本主义在“国民经济建设运动”推动下,处于较快发展阶段,排除B项;材料只涉及六大城市邮政网络覆盖面积,不能说明邮政网络覆盖全国,排除C项。故选D项。

8.【答案】B【解析】据材料“1956年”“可以批量建设的住宅基本模式集体宿舍(图),由开向长走道的单元房间组成,共用卫生间、盥洗和烹饪设施”及所学知识可知,伴随着社会主义制度在中国确立,中国进入大规模工业化建设时期,需要较多的工人,材料中的集体宿舍可以在一定程度上满足工人生活的需要,B项正确;社会主义建设总路线提出的时间是1958年,排除A项;集体宿舍并非中国传统民族的建筑式样,排除C项;1949年至1952年为国民经济恢复期,排除D项。故选B项。

9.【答案】A【解析】从表格数据可以看出,2007-2011年我国新型农村合作医疗参合人数稳定在较高水平且保持相对稳定,参合率不断提高,人均筹资额不断增加,当年补偿支出受益人次也在不断增多。这表明越来越多的农民参与到新型农村合作医疗中,并且从中受益,体现了我国在社会改革发展过程中,让农民享受到了医疗保障等方面的成果,A项正确;表格中主要呈现的是新型农村合作医疗的参与和受益等数据,没有直接体现农民在医疗支出等方面负担是否实质减轻,无法从这些数据确切得出农民生活负担减轻的结论,排除B项;表格数据主要反映的是新型农村合作医疗的发展情况,没有涉及医疗技术水平以及是否能满足农民需求的相关内容,排除C项;随着社会的发展和人们需求的变化,医疗保障体制还需要不断完善和发展,从表格数据不能得出“完备”这一结论,排除D项。故选A项。

10.【答案】D【解析】根据材料及所学可知,第一次农业革命以农业和畜牧业的产生为标志,此后人类从食物的采集者变为食物的生产者,并未人类生活由迁徙走向定居,所以②④符合题意,D项正确;早期文明出现于西亚两河流域、北非尼罗河流域、南亚印度河和恒河流域、中国黄河和长江流域等地区,具有多元并存的特点,人类早期文明并非主要起源于西亚的小亚细亚半岛,①项错误;第一次农业革命时期社会并没有直接分化为统治者和被统治者,而是伴随社会生产力的发展,产品有了剩余,私有制逐渐产生,社会才分化成统治者和被统治者,③项错误;①③错误,排除ABC项。故选D项。

11.【答案】B【解析】根据材料可知,威尼斯在1496-1498年和1501-1506年两个时间段内,来自亚历山大里亚和贝鲁特的香料进口量都有显著的下降,结合所学可知,新航路开辟后,欧洲贸易中心由地中海沿岸转移到大西洋沿岸,威尼斯的市场份额被其竞争者抢占,这体现的是国际竞争的加剧,B项正确;意大利在15世纪末到16世纪初并未出现局势动荡的情况,排除A项;意大利和欧洲其它大部分地区当时都处于资本主义萌芽的阶段,它们的经济实力基础相当,排除C项;意大利当时确实处于政治分裂局面,没有完成统一,但这并不是主要因素,排除D项。故选B项。

12.【答案】C【解析】据材料“此前每次人口增长都会带来食物涨价,但这次不同······朝相反的方向移动'”可知,欧洲人口增长的同时食物降价,结合所学可知,随着新航路的开辟,土豆、玉米等美洲新物种传入欧洲,并得到推广,极大提高了食物的供应,故选C项;黄热病的肆虐,会带来人口的下降,而不是增加,故排除A项;工业企业的增加,并不一定会带来食物的降价,如果食物种植跟不上,同样会涨价,故排除B项;20世纪下半叶以来,一大批优良品种育成推广,优质高效化肥广泛应用,D项与材料时间不符,故排除。

13.【答案】D【解析】根据材料可知,1802年英国下院议员提出责成工厂主需要设立读书识字班,这有利于提升工人文化教育水平,以适应工业机械操作现状,折射出工业革命对劳动者素质具有更高的要求,D项正确;罗伯特·皮尔在英国下院提出法案属于正常职责,不能体现代议制发展,排除A项;材料未将英国初级教育与其他国家作比较,无法得出“初级教育落后于欧美其他国家”的结论,排除B项;开设识字班有利于提高工人文化素养,而非职业素养,排除C项。故选D项。

14.【答案】A【解析】1947年美苏冷战已经开始,苏联与东欧国家签订双边贸易协定,形成以苏联为中心的经济贸易圈,这是苏联应对美国等西方国家冷战对峙的举措,反映了大国对抗的加剧,A选项正确。经济互助委员会成立于1949年,B不符合题意;这些协定加剧了美苏冷战对抗,不是遏制,C错误;这些协定对东欧国家发展有一定影响,但不能说促进了持续发展,D表述太绝对。

15.【答案】A【解析】从图中可以看到,20世纪末以来,发展中经济体GDP增长率总体上高于发达经济体。这意味着发展中经济体在世界经济中的比重逐渐增加,反映出世界经济重心有向发展中经济体转移的趋势,故选A项;多极化趋势取代美苏冷战格局是世界政治格局的演变。图表内容仅呈现经济增长数据,没有涉及国际政治力量对比、国际关系变动等政治格局相关信息,无法从该GDP增长率示意图中得出B这一结论,排除B项;布雷顿森林体系在20世纪70年代就已经瓦解,排除C项;发达国家凭借长期积累的优势,在经济总量、科技水平等关键领域仍保持较大优势,D与史实不符,排除D项。

16.(1)原因:汉代的统一强盛(汉武帝时期国力的强盛);汉武帝出击匈奴,打通了西域通道;积极对外的开放政策;张骞和丝绸之路的开辟;汉代手工业的技术处于世界领先地位。(2)变化:从不断繁荣到最终退出历史舞台;中原输出物品从以丝绸为主变为以茶叶为主;贸易实体从马变成中原的茶;政府管理不断体系化、制度化。

【解析】(1)本题是背景类材料分析题。时空是:汉朝(中国)。原因:根据材料一“汉初,河西走廊为匈奴所占,与西方的道路难以直达。汉武帝即位后,不断反击和进攻匈奴,匈奴被迫向北迁移。”并结合所学知识可知,汉代的统一强盛(汉武帝时期国力的强盛);根据材料一“汉武帝即位后,不断反击和进攻匈奴,匈奴被迫向北迁移”可知,汉武帝出击匈奴,打通了西域通道;根据材料一“张骞凿空西域后,中国的丝绸和蚕桑技术、铁器釉陶、井渠法和造纸术都陆续西传”可知,积极对外的开放政策,以及张骞通西域和丝绸之路的开辟,汉代手工业的技术处于世界领先地位等。

(2)本题是对比类材料分析题。时空是唐朝以来的中国。变化:根据材料二“丰足彼此,皆有便利”“最终退出了历史舞台”可得出从不断繁荣到最终退出历史舞台;根据材料二“逐渐开始由“绢马互市'转为“茶马互市'”可得出中原输出物品从以丝绸为主变为以茶叶为主;根据材料二“贸易实体则已经从“马'转变成中原的“茶'”可得出贸易实体从马变成中原的茶;根据材料“茶马法确立各项贸易细则,完善的制度管理着所有的茶叶贸易”可得出政府管理不断体系化、制度化。

17.【答案】(1)特征:资本大量投入(投资大);工厂规模大,集中劳动(劳动力高度集中);劳动分工进一步精细;规章制度严格(生产管理严格规范);机械化生产(以大机器生产为核心)。

(2)技术来源:中国起步晚,主要引进西方技术和管理经验,英国工业化起步早,技术来源于手工工场时期的积累;领导力量:中国由政府主导,英国由资本家推动;资金来源:中国来源于政府投资,英国来源于市场积累;发展顺序:中国由重工业、军事工业开始,英国由纺织业、轻工业开始。

【解析】(1)特征:据材料“1771年,理发师阿克莱特创办了水力纺纱厂,总投资约为三四千镑,雇佣300多人,到1816年雇佣达到727人。1788年,卡特赖特位于瑞特福德的工厂的投保资产高达13000镑”可知,材料反映的是资本大量投入(投资大);工厂规模大,劳动力高度集中;据材料“制陶业中,前工业化时期的制陶工不复存在了,存在的只有挖泥工、运泥工、拌土工、制胚工、上釉工、装窑工、烧窑工、上彩工等”可知,材料反映的是工厂制度下的劳动分工进一步精细;据材料“工厂主颁布严厉的规章制度,推行苛刻的工厂纪律,对工人实施规范化和制度化管理,以强制其适应机器大生产方式”可知,工厂制度下规章制度严格,对工人实施规范化和制度化管理;以适应机械化生产。

(2)主要差异:据材料“洋务派引进西方先进的生产和机器设备,以官办、官督商办、官商合办等形式,投资兴办新式工矿企业和交通运输业”并结合所学可知,中国的工业化开始于洋务运动时期,起步晚,主要引进西方技术和管理经验;而英国工业化起步早(18世纪中期开始的工业革命时期),技术来源于手工工场时期的积累;据材料“最早的洋务派企业有些就是在外商企业的基础上建立起来的,如江南制造总局是收买美商旗记铁厂后改建的”并结合所学可知,中国工业化的领导力量是由政府主导(或答地主阶级洋务派领导),据材料“1771年,理发师阿克莱特创办了水力纺纱厂,总投资约为三四千镑,雇佣300多人,到1816年雇佣达到727人”并结合所学可知,英国工业化是由由资本家私人推动;据材料“洋务派引进西方先进的生产和机器设备,以官办、官督商办、官商合办等形式,投资兴办新式工矿企业和交通运输业”并结合所学可知,洋务运动的资金来源于政府投资;据材料“1788年,卡特赖特位于瑞特福德的工厂的投保资产高达13000镑”并结合所学可知,英国工业革命时期的资金来源于资本原始积累(或答海外掠夺、海外贸易);据材料“洋务派引进西方先进的生产和机器设备,以官办、官督商办、官商合办等形式,投资兴办新式工矿企业和交通运输业”并结合所学可知,中国洋务运动前十年是发展重工业(军事工业),后期发展民用工业,即先重工业后轻工业;据材料“1771年,理发师阿克莱特创办了水力纺纱厂,总投资约为三四千镑,雇佣300多人,到1816年雇佣达到727人”并结合所学可知,揭开英国工业革命的序幕的事件是由纺织业(或答棉纺织也),即轻工业开始。

18.【答案】(15分)

(1)阶段:①19世纪后期至20世纪初,快速发展;②20世纪中期,发展低谷;③20世纪后期以来,发展迅速。(每阶段1分,共3分)

成因:阶段①,两次工业革命,欧美资本主义经济迅速发展,城市化加快;

阶段②,两次世界大战以及经济危机的冲击,公路交通快速发展;

阶段③,石油危机的冲击,欧美城市化问题加剧,中国等发展中国家的发展振兴。

(每阶段2分,共6分)

(2)特点:起步晚,发展速度快;在引进外国技术的基础上自主创新;将科技、交通与历史文化艺术相结合。(每点1分,最多2分)

意义:有利于缓解城市交通压力;推动了城市和经济发展;宣传了巴渝历史文化;促进了重庆文旅事业发展;推动中国轨道交通技术的发展。(每点1分,最多4分)

【解析】(1)据材料一“伦敦的“大都会铁路'正式通车运行”“1924年······大城市相继建成地铁”可知,①19世纪后期至20世纪初,快速发展;据材料一“20世纪40年代后······全世界的城市轨道交通建设处于低潮”可知,②20世纪中期,发展低谷;据材料一“1973年······城市轨道交通取得长足发展”可知,③20世纪后期以来,发展迅速。第二小问成因,阶段①:据材料一“1863年”“1924奶奶······大城市相继建成地铁”并结合所学可知,两次工业革命,欧美资本主义经济迅速发展,城市化加快;阶段②:据材料一“由于汽车产业和快速公路的迅猛发展”并结合所学可知,两次世界大战以及经济危机的冲击,公路交通快速发展;阶段③:据材料一“1973年第一次石油危机以及城市日益严重的交通问题”“发展中国家的许多城市也在大力发展城市轨道交通”可知,石油危机的冲击,欧美城市化问题加剧,中国等发展中国家的发展振兴。

(2)据材料二“90年代初······日本单轨列车”“坚持以轨道交通引领城市发展格局”可知,起步晚,发展速度快;据材料二“引进了适合重庆地形特色的日本单轨列车”“通过与西南交通大学、长春客车厂合作自主研发”可知,在引进外国技术的基础上自主创新;据材料二“重庆轨道交通2号线上的18座车站”“36幅粗犷大气的铜雕”“历史文化故事”可知,将科技、交通与历史文化艺术相结合。第二小问意义,结合所学可知,有利于缓解城市交通压力;推动了城市和经济发展;据材料二“讲述了······的历史文化故事”可知,宣传了巴渝历史文化;据材料二“重庆地铁的知名度也逐渐提高······打卡车站”可知,促进了重庆文旅事业发展;据材料二“坚持以轨道交通引领城市发展格局”并结合所学可知,推动中国轨道交通技术的发展。

19.示例:

看法(观点):唐朝是中国历史的黄金时代。

解释说明:一是政治稳定与制度创新:唐朝开启了贞观之治和开元盛世的辉煌篇章。唐朝进行了多项制度创新,如三省六部制的实施,加强了中央集权,提高了行政效率等。二是经济繁荣与商业交流:唐朝经济空前繁荣,农业、手工业、商业均取得了长足进步。三是文化昌盛与艺术辉煌:唐朝文化兼容并蓄,形成了独特的“唐风”。四是科技发展与对外影响:唐朝在科技领域取得了显著成就,如孙思邈的《千金方》集医学之大成,对后世影响深远。唐文化对周边国家和地区产生了重大影响,如日本在唐朝的影响下,进行了大化改新等。

综上所述,唐朝以其政治稳定、经济繁荣、文化昌盛、科技发展及广泛的国际影响力,成为中国历史上一个辉煌的黄金时代。

如从修正(如更换朝代)或否定角度提出观点,答案合理亦可,但需从政治、经济、文化、外交等四个以上方面进行史论分析说明,总结要体现对观点的升华。

【解析】依据材料信“如果中国历史有一个“黄金时代',那么或许就是唐朝。”可以得出观点:唐朝是中国历史的黄金时代。论证的角度可以从材料中挖掘,如根据材料“第三章贞观之治与唐代政治文明”可从唐朝政治文明角度,并结合所学,可组织科举制、三省六部制等具体知识点解释。根据材料“第一章 世界主义的唐帝国”、“第四章 写入日本历史的大唐基因”可从唐文化的对外影响角度,并结合所学知识,唐文化对日本大化改新的影响来具体论述。根据材料“第八章 书写时代的唐代诗人”、“第九章 千年前的东方交响乐”、“第十章 唐代书画的传世魅力”可从唐朝的文化角度,并结合所学知识唐诗、书法、绘画等的成就来具体论述。也可根据所学经济、文化、外交等角度,并结合具体史实论述。

高二历史试卷

考试时间:2025年3月19日上午10:30-11:45 试卷满分:100分

第I卷(选择题)

一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

1.考古发现,东北地区旧石器时代早期遗址多分布于山麓和松嫩平原东部地区。随着时间推移,遗址分布总体上逐渐由东南部向西北部、低海拔向高海拔拓展;至旧石器时代晚期,大兴安岭地区和东北平原中西部地区出现了史前遗址。这表明,东北地区()

A.先民利用和改造自然能力提升 B.人类具备较强社会组织能力

C.农耕生产已取代采集渔猎活动 D.区域内文明发展呈现相似性

2.表1所示为史籍所载东晋江南农业开发经营的类别和方式。据表可知,东晋时期()

表1

经营类别 经营方式

庄园农业 由庄园主雇佣佃户(多由南下流民转化而来)垦殖,采取多元化的生产经营方式,庄园主无须向政府承担纳税义务

流民农业和部曲农业 由流民领袖率领流民或由部曲主人统领部曲从事农耕,多根据所处不同地理条件从事单一或多元化农业开发

桃花源农业 由背井离乡、彼此多有亲缘、地缘关系的流民群落择人迹罕至、且能耕种之处落脚,进而从事农业开发

A.南方地理环境复杂多变 B.人口流动助推农业开发

C.农业耕作方式发生变化 D.国家控制力得到了增强

3.《水轮赋》中对古代某种生产工具的记载如下:“水能利物,轮乃曲成。升降满农夫之用······俄宛转以风生”。该工具的使用()

A.带动了劳作方式的变革 B.促进了农业生产的发展

C.标志着耕犁技术的成熟 D.推动了冶铁技术的进步

4.在唐朝,广州是唯一设有市舶司的城市。而在北宋,这样的城市有6个。南宋时又添了镇江、温州和江阴。这一变化()

A.加速经济重心完成南移 B.源自两宋不再实行抑商政策

C.导致陆上丝绸之路衰落 D.与唐宋国力和疆域变化有关

5.明朝后期福建地区经济发展迅速,“闽中巨室,皆擅海泊之利,西至欧罗巴,东至吕宋,每一舶至,则钱货充翔”。民间资本日益活跃,农副产品“航大海而去者尤不可计”。漳州府市镇由11个增长为69个。这一现象的出现源于()

A.朝贡贸易兴盛 B.长途贸易繁荣

C.白银大量流入 D.地域商帮兴起

6.如图为洋务派兴办的轮船招商局的组织结构图。据此可知,轮船招商局的创办()

A.突破了“器物”层面局限

B.革除民族工业发展的弊端

C.强化了国家监督管理职能

D.具有现代企业管理的理念

7.下表是1936年六大城市邮政可达性的横向对比。这可用于说明( )

1936年六大城市邮政网络覆盖面积(单位:K㎡)

说明:(1)表中数字高于同列的北平数据,数据后加*;(2)城市名后的*个数,为本城市高于北平数据个数;(3)同列数据的最大值前2位,数据后加符号,最小值后2位,数据后加符号。

A.南京国民政府重视邮政业发展 B.民族资本主义发展陷入低迷

C.多中心分布邮政网络覆盖全国 D.社会形势影响邮政的可达性

8.1956年,中国推广了一种可以批量建设的住宅基本模式集体宿舍(图),由开向长走道的单元房间组成,共用卫生间、盥洗和烹饪设施。这一模式()

A.反映了“多快好省”的建设路线 B.适应了大规模工业化的需要

C.传承了中国传统民居的建筑式样 D.吻合了恢复国民经济的诉求

9.如表是2007-2011年我国新型农村合作医疗发展情况,如表反映了我国()

发展情况 2007 2008 2009 2010 2011

参合人数(亿) 7.3 8.15 8.33 8.36 8.32

参合率(%) 86.2 91.5 94.0 96.0 97.0

人均筹资(元) 一 96.3 113.4 156.6 200

当年基金支出(亿元) 346.5 662.3 922.9 1187.8 一

当年补偿支出受益人次(亿人次) 4.5 5.85 7.59 10.87 13.15

A.人民共享社会改革发展成果 B.农民生活负担得到实质减轻

C.医疗技术水平满足农民需求 D.农村医疗保障体制发展完备

10.学者们认为,古代世界历史上曾经出现过三次农业革命:第一次是以发明农业和畜牧业为标志,第二次是以开始锄耕为标志的,第三次是以开始犁耕为标志的。其中,第一次农业革命( )

①主要起源于西亚的小亚细亚半岛 ②人类由食物的采集者变成生产者

③社会直接分化为统治者和被统治者 ④人类逐渐从迁徙过渡到定居生活

A. ①②③ B. ②③④ C.①② D. ②④

11.历史上,意大利威尼斯曾是东西方香料贸易的中心。以下是不同年代威尼斯香料进口量的变化。导致变化的主要因素是()

年代 来自(埃及)亚历山大里亚(吨) 来自(今黎巴嫩)贝鲁特(年均,吨)

1496-1498 1060-1200 335

1501-1506 270-420 45

A.地区局势动荡 B.国际竞争加剧

C.经济实力基础 D.政治分裂局面

12.从1750年算起,欧洲人口在100年时间里从1.42亿增长到2.65亿。此前每次人口增长都会带来食物涨价,但这次不同,1800年后,至少在英国,两个指数开始朝相反的方向移动。下列项中,促使这一时期指数“朝相反的方向移动”的主要因素是()

A.黄热病的在欧洲肆虐 B.工业企业数量的增加

C.土豆等新物种种植的普及 D.高效化肥的广泛应用

13.1802年,罗伯特皮尔在英国下院提出了《学徒工健康与道德法案》,责成厂方为学徒工开设读书识字班,并从教区牧师和法官中选派工厂视察员,监督读书识字班落实情况。这折射出当时英国()

A.代议制发展加速现代教育转型 B.初级教育落后于欧美其他国家

C.国家重视提升民众的职业素养 D.工业革命对教育提出更高要求

14.1947年7月10日到8月26日,苏联政府分别与保加利亚等六个东欧国家签订了双边贸易协定。通过这些协定,一些本应流向西欧的商品大量流向苏联、东欧地区。这样,以苏联为中心的经济贸易圈初步形成。这些协定的签订()

A.反映了大国对抗的加剧 B.标志着经济互助委员会成立

C.遏制了美苏冷战的发展 D.促进了东欧国家的持续发展

15.图3为国际货币基金组织发布的1980-2019年发达经济体与发展中经济体GDP增长率示意图。这反映出()

A.20世纪末以来世界经济重心出现了转移趋势

B.多极化趋势取代了美苏冷战时期的世界格局

C.布雷顿森林体系推动了世界经济的快速发展

D.发达国家与发展中国家的经济差距逐渐缩小

第II卷(非选择题)

二、非选择题(本大题共4小题,其中第16题14分,第17题14分,第18题15分,第19题12分,共55分)

16.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一:

汉初,河西走廊为匈奴所占,与西方的道路难以直达。汉武帝即位后,不断反击和进攻匈奴,匈奴被迫向北迁移。张骞“凿空”西域后,中国的丝绸和蚕桑技术、铁器、釉陶、井渠法和造纸术都陆续西传。中亚、西亚的特产如胡桃(核桃)、石榴、芝麻、黄瓜、大蒜、胡萝卜、胡豆(蚕豆)、橄榄、胡椒、苜蓿等也先后传到中国。大宛的“汗血马”、非洲的鸵鸟、狮子以及西方的宝石、香料等也由西域古国赠献而来。史书称武帝时的长安集市“殊方异类,至于三万里”。

-摘编自詹子庆《中国古代历史上册》

材料二:

茶马贸易一直从唐宋延续至近代。公元625年大唐与吐谷浑开通互市,大量的茶叶、绢帛等商品输出,以换取马匹及其他畜产品,丰足彼此,皆有便利。中原人用以交易的丝绸,对西域人来说是可有可无的生活附属品,而中原人却渴望得到代表国家军事实力的战争武器-战马。大唐王朝逐渐开始由“绢马互市”转为“茶马互市”。到了宋代更是形成了系统的茶马交易之法:以茶引作为茶叶经营的官方许可,茶马司管理相关贸易实务,茶马法确立各项贸易细则,完善的制度管理着所有的茶叶贸易。元帝国不缺马匹,茶马交易演变成以银两及土货与中原茶叶的贸易。茶马交易一直到明代又重新恢复,此时贸易实体则已经从“马”转变成中原的“茶”。清代以后,随着以马为主力的冷兵器时代谢幕,茶马交易最终退出了历史舞台。

-摘编自戎新宇《茶的国度:改变世界进程的中国茶》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析该时期中外经济文化交流发展较快的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳唐朝以来茶马贸易的变化。(6分)

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一:

到19世纪上半叶,近代工厂制在英国逐步建立起来。1771年,理发师阿克莱特创办了水力纺纱厂,总投资约为三四千镑,雇佣300多人,到1816年雇佣达到727人。1788年,卡特赖特位于瑞特福德的工厂的投保资产高达13000镑。制陶业中,前工业化时期的制陶工不复存在了,存在的只有挖泥工、运泥工、拌土工、制胚工、上釉工、装窑工、烧窑工、上彩工等。工厂主颁布严厉的规章制度,推行苛刻的工厂纪律,对工人实施规范化和制度化管理,以强制其适应机器大生产方式。

-摘编自刘金源《论近代英国工厂制的兴起》

材料二:

洋务派引进西方先进的生产和机器设备,以官办、官督商办、官商合办等形式,投资兴办新式工矿企业和交通运输业。最早的洋务派企业有些就是在外商企业的基础上建立起来的,如江南制造总局是收买美商旗记铁厂后改建的;天津机器局所雇的技术工匠,皆从香港洋厂招募;广州机器局所雇的工人,亦大多是外国机器厂、锅炉厂和造船厂中做过学徒的中国人。中国近代工厂制度逐渐产生。

-摘编自刘佛丁、王玉如《中国近代工厂制度的产生及其产权运作的特征》

(1)根据材料一,概括工厂制度的主要特征。(6分)

(2)综合上述材料并结合所学知识,分析中国和英国工业化起步的主要差异。(8分)

18.阅读材料,回答问题。(15分)

材料一:

城市轨道交通是一种大运量、快速、准时、舒适的客运交通系统。1863年,伦敦的“大都会铁路”正式通车运行。至.1924年,法国巴黎、德国柏林、美国纽约等大城市相继建成地铁。20世纪40年代后,由于汽车产业和快速公路的迅猛发展,全世界的城市轨道交通建设处于低潮。1973年第一次石油危机以及城市日益严重的交通问题让人们重新认识到城市轨道交通的优越性,此后数十年间,城市轨道交通取得长足发展。进入21世纪,发展中国家的许多城市也在大力发展城市轨道交通,且制式渐趋多样化。我国首都北京于1969年开始试运营第一条地铁。

-摘编自罗钦、陈菁菁主编《城市轨道交通概论》

材料二:

1988年8月,重庆的轨道交通之梦第一次出现在了大众的视野。90年代初,在组织专家团队多次出国考查后,引进了适合重庆地形特色的日本单轨列车。与此同时,通过与西南交通大学、长春客车厂合作自主研发,单轨列车国产率达到60%。1997年直辖之后,市政府高度重视轨道交通的发展,并提出要将轨道交通线发展成“巴渝特色文化的一道风景线”。重庆市十四五规划明确指出,“坚持以轨道交通引领城市发展格局,构建多中心,多层级、多节点的网络型城市群”。重庆轨道交通2号线上的18座车站,以图文并茂的形式展示了36幅粗犷大气的铜雕,讲述了上溯“巫山猿人”时期、下选“五四运动”的历史文化故事;9号线红岩村站雕刻着《沁园春·雪》,站台层立柱的浮雕上雕刻着包括江姐、陈然等24位红岩英烈的头像以及介绍。随着新时代多媒体的广泛传播,重庆地铁的知名度也逐渐提高,一些车站更是成为广大游客的打卡车站。

-摘编自张乃基《山城轨道交通三十年建设历程》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出世界城市轨道交通发展的阶段及其成因。(9分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括重庆轨道交通发展的特点及其意义。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料:如果中国历史有一个“黄金时代”,那么或许就是唐朝。她像19世纪的英国、20世纪的美国,在政治、经济、社会、文化、外交各方面卓越于世,极具辐射力。以下为该书的章目录:

第一章 世界主义的唐帝国

第二章长安城不是一天建成的

第三章贞观之治与唐代政治文明

第四章写入日本历史的大唐基因

第五章 唐朝与西域的文化融合

第六章美得张扬的唐代女性

第七章 佛教与大唐气象

第八章 书写时代的唐代诗人

第九章 千年前的东方交响乐

第十章唐代书画的传世魅力

-摘编自荣新江、辛德勇等《唐:中国历史的黄金时代》

根据材料并结合所学知识,请围绕材料观点提出自己的看法,可以肯定、修正或否定,并对自己的看法予以解释说明。(要求:观点明确,解释说明要有史实依据,逻辑清晰)(12分)

十堰市六县市区一中教联体学校2025年度3月联考

高二历史参考答案

题号 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 A B B D C D D B A D B C D A A

1.【答案】A【解析】根据材料及所学可知,旧石器时代东北地区遗址分布呈现出自东南部向西北部、低海拔向高海拔逐渐拓展的态势,结合所学知识可知,随着先民利用和改造自然的能力提升,人类通过革新石器技术、改变狩猎方式、强化资源利用等策略,适应气候环境变化的能力也有所提升,因此其活动范围逐渐向生产和生活资源相对欠发达的地区拓展,A 项正确;旧石器时代的社会组织通常是比较简单的部落或群体形式,“具备较强社会组织能力”是新石器时代晚期国家雏形形成时才开始出现的现象,与题干时间不符,排除B项;“农耕生产已经取代采集渔猎活动”是新石器时代早期出现的社会特征,与题干时间不符,排除C项;材料未体现出东北地区内文明具有相似特征,与题干无关,排除D项。

2.【答案】B【解析】据材料可知,东晋时期江南农业生产无论在经营类别还是经营方式上均呈现出多样性特征,在多样性经营的状态下,生产经营主力除了由南下流民转化而来的佃户,还有由流民领袖率领流民或由部曲主人统领的部曲和背井离乡,彼此多有亲缘、地缘关系的流民群落等,这表明当时人口流动比较频繁,促进了农业发展,故选B项;地理环境日趋复杂不符合江南地区的实际,江南地区地理环境相对优越,排除A项;永嘉南渡带来了先进的生产工具,但生产形态仍然是铁犁牛耕的农业耕作模式,故排除C项:从表格中经营类别来看,庄园农业、流民农业和部曲农业、桃花源农业的存在恰恰形成了强大的地方势力,冲击了国家对地方的控制力,故排除D项。

3.【答案】B【解析】根据材料“水能利物,轮乃曲成。升降满农夫之用”可知,该工具是筒车,结合所学可知,筒车是唐朝用于灌溉的工具,筒车的使用,促进了农业生产的发展,B项正确;筒车是一种以水流作动力,取水灌田的工具,并未带动劳作方式的变革,排除A 项;曲辕犁是耕犁技术成熟的标志,排除C项;水排是用于冶铁的鼓风工具,推动了冶铁技术的进步。筒车与冶铁业发展没有关系,排除D项。故选B项。

4.【答案】D【解析】据题干及结合所学可知,市舶司主要管理对外贸易,两宋其数量增加表明海外贸易有所发展。两宋相较于唐朝基本丧失对西域地区的管理,加之“三冗两积”,因此,两宋政府比唐朝更加重视海外贸易,D项正确;经济重心南移主要源自人口南迁及其带来的江南地区的发展,选项与材料之间不构成一定的因果关系,排除A项;B项不符合史实,两宋时期只是抑商政策松弛,排除B项;陆上丝绸之路衰落与中原王朝的疆域变化等因素相关,排除C项。故选D项。

5.【答案】C【解析】据材料并结合所学可知,新航路开辟后,中国通过海上贸易出口丝绸、瓷器等商品,从欧洲、日本及美洲(经吕宋)获得大量白银。白银作为硬通货的涌入推动了货币经济深化,刺激了商品生产(农副产品出口)和市镇商业化(漳州市镇激增),民间资本因此活跃,C项正确;朝贡贸易为官方主导的有限贸易,主要服务于政治目的,规模较小且受严格管控,材料强调民间资本主导的远洋贸易,与朝贡贸易性质不符,排除A项;长途贸易的繁荣是现象而非根源,其背后动力是白银大量流入带来的货币经济扩张,排除B项;商帮的兴起是贸易发展的结果而非原因,商帮组织依赖白银流通和贸易机会,其本身是经济活跃的产物,排除D项。故选C项。

6.【答案】D【解析】据题干轮船招商局的组织结构图可以看出,其采用了股东会、董事会等较为现代的企业管理模式。这表明轮船招商局的创办在一定程度上借鉴了西方的企业管理理念,具有现代企业管理的特征,D项正确;突破了“器物”层面局限的说法错误,轮船招商局本身仍属于洋务派“中体西用”思想下的产物,主要还是在技术、设备等“器物”层面进行学习和引进,并未真正突破这一层面,排除A项;轮船招商局是洋务企业,其创办并不能直接革除当时民族工业发展的所有弊端,排除B项;从组织结构图来看,轮船招商局的管理更多体现的是企业内部的治理结构,而非国家层面的监督管理,排除C项。

7.【答案】D【解析】据表格可知,1936年六大城市邮政网络覆盖面积方面,西安、汉口、上海、成都、广州乃至平均值均高于北平,结合所学可知,此时日本已经策划“华北自治运动”,妄图使华北脱离中国版图,北平社会形势极其严峻,这影响了邮政的可达性,D项正确;政府重视邮政业主要表现为采取发展邮政业的各种措施,六大城市邮政可达面积对比不能完全代表政府对邮政业的态度,排除A项;1936年民族资本主义在“国民经济建设运动”推动下,处于较快发展阶段,排除B项;材料只涉及六大城市邮政网络覆盖面积,不能说明邮政网络覆盖全国,排除C项。故选D项。

8.【答案】B【解析】据材料“1956年”“可以批量建设的住宅基本模式集体宿舍(图),由开向长走道的单元房间组成,共用卫生间、盥洗和烹饪设施”及所学知识可知,伴随着社会主义制度在中国确立,中国进入大规模工业化建设时期,需要较多的工人,材料中的集体宿舍可以在一定程度上满足工人生活的需要,B项正确;社会主义建设总路线提出的时间是1958年,排除A项;集体宿舍并非中国传统民族的建筑式样,排除C项;1949年至1952年为国民经济恢复期,排除D项。故选B项。

9.【答案】A【解析】从表格数据可以看出,2007-2011年我国新型农村合作医疗参合人数稳定在较高水平且保持相对稳定,参合率不断提高,人均筹资额不断增加,当年补偿支出受益人次也在不断增多。这表明越来越多的农民参与到新型农村合作医疗中,并且从中受益,体现了我国在社会改革发展过程中,让农民享受到了医疗保障等方面的成果,A项正确;表格中主要呈现的是新型农村合作医疗的参与和受益等数据,没有直接体现农民在医疗支出等方面负担是否实质减轻,无法从这些数据确切得出农民生活负担减轻的结论,排除B项;表格数据主要反映的是新型农村合作医疗的发展情况,没有涉及医疗技术水平以及是否能满足农民需求的相关内容,排除C项;随着社会的发展和人们需求的变化,医疗保障体制还需要不断完善和发展,从表格数据不能得出“完备”这一结论,排除D项。故选A项。

10.【答案】D【解析】根据材料及所学可知,第一次农业革命以农业和畜牧业的产生为标志,此后人类从食物的采集者变为食物的生产者,并未人类生活由迁徙走向定居,所以②④符合题意,D项正确;早期文明出现于西亚两河流域、北非尼罗河流域、南亚印度河和恒河流域、中国黄河和长江流域等地区,具有多元并存的特点,人类早期文明并非主要起源于西亚的小亚细亚半岛,①项错误;第一次农业革命时期社会并没有直接分化为统治者和被统治者,而是伴随社会生产力的发展,产品有了剩余,私有制逐渐产生,社会才分化成统治者和被统治者,③项错误;①③错误,排除ABC项。故选D项。

11.【答案】B【解析】根据材料可知,威尼斯在1496-1498年和1501-1506年两个时间段内,来自亚历山大里亚和贝鲁特的香料进口量都有显著的下降,结合所学可知,新航路开辟后,欧洲贸易中心由地中海沿岸转移到大西洋沿岸,威尼斯的市场份额被其竞争者抢占,这体现的是国际竞争的加剧,B项正确;意大利在15世纪末到16世纪初并未出现局势动荡的情况,排除A项;意大利和欧洲其它大部分地区当时都处于资本主义萌芽的阶段,它们的经济实力基础相当,排除C项;意大利当时确实处于政治分裂局面,没有完成统一,但这并不是主要因素,排除D项。故选B项。

12.【答案】C【解析】据材料“此前每次人口增长都会带来食物涨价,但这次不同······朝相反的方向移动'”可知,欧洲人口增长的同时食物降价,结合所学可知,随着新航路的开辟,土豆、玉米等美洲新物种传入欧洲,并得到推广,极大提高了食物的供应,故选C项;黄热病的肆虐,会带来人口的下降,而不是增加,故排除A项;工业企业的增加,并不一定会带来食物的降价,如果食物种植跟不上,同样会涨价,故排除B项;20世纪下半叶以来,一大批优良品种育成推广,优质高效化肥广泛应用,D项与材料时间不符,故排除。

13.【答案】D【解析】根据材料可知,1802年英国下院议员提出责成工厂主需要设立读书识字班,这有利于提升工人文化教育水平,以适应工业机械操作现状,折射出工业革命对劳动者素质具有更高的要求,D项正确;罗伯特·皮尔在英国下院提出法案属于正常职责,不能体现代议制发展,排除A项;材料未将英国初级教育与其他国家作比较,无法得出“初级教育落后于欧美其他国家”的结论,排除B项;开设识字班有利于提高工人文化素养,而非职业素养,排除C项。故选D项。

14.【答案】A【解析】1947年美苏冷战已经开始,苏联与东欧国家签订双边贸易协定,形成以苏联为中心的经济贸易圈,这是苏联应对美国等西方国家冷战对峙的举措,反映了大国对抗的加剧,A选项正确。经济互助委员会成立于1949年,B不符合题意;这些协定加剧了美苏冷战对抗,不是遏制,C错误;这些协定对东欧国家发展有一定影响,但不能说促进了持续发展,D表述太绝对。

15.【答案】A【解析】从图中可以看到,20世纪末以来,发展中经济体GDP增长率总体上高于发达经济体。这意味着发展中经济体在世界经济中的比重逐渐增加,反映出世界经济重心有向发展中经济体转移的趋势,故选A项;多极化趋势取代美苏冷战格局是世界政治格局的演变。图表内容仅呈现经济增长数据,没有涉及国际政治力量对比、国际关系变动等政治格局相关信息,无法从该GDP增长率示意图中得出B这一结论,排除B项;布雷顿森林体系在20世纪70年代就已经瓦解,排除C项;发达国家凭借长期积累的优势,在经济总量、科技水平等关键领域仍保持较大优势,D与史实不符,排除D项。

16.(1)原因:汉代的统一强盛(汉武帝时期国力的强盛);汉武帝出击匈奴,打通了西域通道;积极对外的开放政策;张骞和丝绸之路的开辟;汉代手工业的技术处于世界领先地位。(2)变化:从不断繁荣到最终退出历史舞台;中原输出物品从以丝绸为主变为以茶叶为主;贸易实体从马变成中原的茶;政府管理不断体系化、制度化。

【解析】(1)本题是背景类材料分析题。时空是:汉朝(中国)。原因:根据材料一“汉初,河西走廊为匈奴所占,与西方的道路难以直达。汉武帝即位后,不断反击和进攻匈奴,匈奴被迫向北迁移。”并结合所学知识可知,汉代的统一强盛(汉武帝时期国力的强盛);根据材料一“汉武帝即位后,不断反击和进攻匈奴,匈奴被迫向北迁移”可知,汉武帝出击匈奴,打通了西域通道;根据材料一“张骞凿空西域后,中国的丝绸和蚕桑技术、铁器釉陶、井渠法和造纸术都陆续西传”可知,积极对外的开放政策,以及张骞通西域和丝绸之路的开辟,汉代手工业的技术处于世界领先地位等。

(2)本题是对比类材料分析题。时空是唐朝以来的中国。变化:根据材料二“丰足彼此,皆有便利”“最终退出了历史舞台”可得出从不断繁荣到最终退出历史舞台;根据材料二“逐渐开始由“绢马互市'转为“茶马互市'”可得出中原输出物品从以丝绸为主变为以茶叶为主;根据材料二“贸易实体则已经从“马'转变成中原的“茶'”可得出贸易实体从马变成中原的茶;根据材料“茶马法确立各项贸易细则,完善的制度管理着所有的茶叶贸易”可得出政府管理不断体系化、制度化。

17.【答案】(1)特征:资本大量投入(投资大);工厂规模大,集中劳动(劳动力高度集中);劳动分工进一步精细;规章制度严格(生产管理严格规范);机械化生产(以大机器生产为核心)。

(2)技术来源:中国起步晚,主要引进西方技术和管理经验,英国工业化起步早,技术来源于手工工场时期的积累;领导力量:中国由政府主导,英国由资本家推动;资金来源:中国来源于政府投资,英国来源于市场积累;发展顺序:中国由重工业、军事工业开始,英国由纺织业、轻工业开始。

【解析】(1)特征:据材料“1771年,理发师阿克莱特创办了水力纺纱厂,总投资约为三四千镑,雇佣300多人,到1816年雇佣达到727人。1788年,卡特赖特位于瑞特福德的工厂的投保资产高达13000镑”可知,材料反映的是资本大量投入(投资大);工厂规模大,劳动力高度集中;据材料“制陶业中,前工业化时期的制陶工不复存在了,存在的只有挖泥工、运泥工、拌土工、制胚工、上釉工、装窑工、烧窑工、上彩工等”可知,材料反映的是工厂制度下的劳动分工进一步精细;据材料“工厂主颁布严厉的规章制度,推行苛刻的工厂纪律,对工人实施规范化和制度化管理,以强制其适应机器大生产方式”可知,工厂制度下规章制度严格,对工人实施规范化和制度化管理;以适应机械化生产。

(2)主要差异:据材料“洋务派引进西方先进的生产和机器设备,以官办、官督商办、官商合办等形式,投资兴办新式工矿企业和交通运输业”并结合所学可知,中国的工业化开始于洋务运动时期,起步晚,主要引进西方技术和管理经验;而英国工业化起步早(18世纪中期开始的工业革命时期),技术来源于手工工场时期的积累;据材料“最早的洋务派企业有些就是在外商企业的基础上建立起来的,如江南制造总局是收买美商旗记铁厂后改建的”并结合所学可知,中国工业化的领导力量是由政府主导(或答地主阶级洋务派领导),据材料“1771年,理发师阿克莱特创办了水力纺纱厂,总投资约为三四千镑,雇佣300多人,到1816年雇佣达到727人”并结合所学可知,英国工业化是由由资本家私人推动;据材料“洋务派引进西方先进的生产和机器设备,以官办、官督商办、官商合办等形式,投资兴办新式工矿企业和交通运输业”并结合所学可知,洋务运动的资金来源于政府投资;据材料“1788年,卡特赖特位于瑞特福德的工厂的投保资产高达13000镑”并结合所学可知,英国工业革命时期的资金来源于资本原始积累(或答海外掠夺、海外贸易);据材料“洋务派引进西方先进的生产和机器设备,以官办、官督商办、官商合办等形式,投资兴办新式工矿企业和交通运输业”并结合所学可知,中国洋务运动前十年是发展重工业(军事工业),后期发展民用工业,即先重工业后轻工业;据材料“1771年,理发师阿克莱特创办了水力纺纱厂,总投资约为三四千镑,雇佣300多人,到1816年雇佣达到727人”并结合所学可知,揭开英国工业革命的序幕的事件是由纺织业(或答棉纺织也),即轻工业开始。

18.【答案】(15分)

(1)阶段:①19世纪后期至20世纪初,快速发展;②20世纪中期,发展低谷;③20世纪后期以来,发展迅速。(每阶段1分,共3分)

成因:阶段①,两次工业革命,欧美资本主义经济迅速发展,城市化加快;

阶段②,两次世界大战以及经济危机的冲击,公路交通快速发展;

阶段③,石油危机的冲击,欧美城市化问题加剧,中国等发展中国家的发展振兴。

(每阶段2分,共6分)

(2)特点:起步晚,发展速度快;在引进外国技术的基础上自主创新;将科技、交通与历史文化艺术相结合。(每点1分,最多2分)

意义:有利于缓解城市交通压力;推动了城市和经济发展;宣传了巴渝历史文化;促进了重庆文旅事业发展;推动中国轨道交通技术的发展。(每点1分,最多4分)

【解析】(1)据材料一“伦敦的“大都会铁路'正式通车运行”“1924年······大城市相继建成地铁”可知,①19世纪后期至20世纪初,快速发展;据材料一“20世纪40年代后······全世界的城市轨道交通建设处于低潮”可知,②20世纪中期,发展低谷;据材料一“1973年······城市轨道交通取得长足发展”可知,③20世纪后期以来,发展迅速。第二小问成因,阶段①:据材料一“1863年”“1924奶奶······大城市相继建成地铁”并结合所学可知,两次工业革命,欧美资本主义经济迅速发展,城市化加快;阶段②:据材料一“由于汽车产业和快速公路的迅猛发展”并结合所学可知,两次世界大战以及经济危机的冲击,公路交通快速发展;阶段③:据材料一“1973年第一次石油危机以及城市日益严重的交通问题”“发展中国家的许多城市也在大力发展城市轨道交通”可知,石油危机的冲击,欧美城市化问题加剧,中国等发展中国家的发展振兴。

(2)据材料二“90年代初······日本单轨列车”“坚持以轨道交通引领城市发展格局”可知,起步晚,发展速度快;据材料二“引进了适合重庆地形特色的日本单轨列车”“通过与西南交通大学、长春客车厂合作自主研发”可知,在引进外国技术的基础上自主创新;据材料二“重庆轨道交通2号线上的18座车站”“36幅粗犷大气的铜雕”“历史文化故事”可知,将科技、交通与历史文化艺术相结合。第二小问意义,结合所学可知,有利于缓解城市交通压力;推动了城市和经济发展;据材料二“讲述了······的历史文化故事”可知,宣传了巴渝历史文化;据材料二“重庆地铁的知名度也逐渐提高······打卡车站”可知,促进了重庆文旅事业发展;据材料二“坚持以轨道交通引领城市发展格局”并结合所学可知,推动中国轨道交通技术的发展。

19.示例:

看法(观点):唐朝是中国历史的黄金时代。

解释说明:一是政治稳定与制度创新:唐朝开启了贞观之治和开元盛世的辉煌篇章。唐朝进行了多项制度创新,如三省六部制的实施,加强了中央集权,提高了行政效率等。二是经济繁荣与商业交流:唐朝经济空前繁荣,农业、手工业、商业均取得了长足进步。三是文化昌盛与艺术辉煌:唐朝文化兼容并蓄,形成了独特的“唐风”。四是科技发展与对外影响:唐朝在科技领域取得了显著成就,如孙思邈的《千金方》集医学之大成,对后世影响深远。唐文化对周边国家和地区产生了重大影响,如日本在唐朝的影响下,进行了大化改新等。

综上所述,唐朝以其政治稳定、经济繁荣、文化昌盛、科技发展及广泛的国际影响力,成为中国历史上一个辉煌的黄金时代。

如从修正(如更换朝代)或否定角度提出观点,答案合理亦可,但需从政治、经济、文化、外交等四个以上方面进行史论分析说明,总结要体现对观点的升华。

【解析】依据材料信“如果中国历史有一个“黄金时代',那么或许就是唐朝。”可以得出观点:唐朝是中国历史的黄金时代。论证的角度可以从材料中挖掘,如根据材料“第三章贞观之治与唐代政治文明”可从唐朝政治文明角度,并结合所学,可组织科举制、三省六部制等具体知识点解释。根据材料“第一章 世界主义的唐帝国”、“第四章 写入日本历史的大唐基因”可从唐文化的对外影响角度,并结合所学知识,唐文化对日本大化改新的影响来具体论述。根据材料“第八章 书写时代的唐代诗人”、“第九章 千年前的东方交响乐”、“第十章 唐代书画的传世魅力”可从唐朝的文化角度,并结合所学知识唐诗、书法、绘画等的成就来具体论述。也可根据所学经济、文化、外交等角度,并结合具体史实论述。

同课章节目录