江西省部分学校2024-2025学年高二下学期3月联考历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 江西省部分学校2024-2025学年高二下学期3月联考历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 227.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-26 19:24:03 | ||

图片预览

文档简介

高二历史试卷

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:选择性必修2前四单元。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

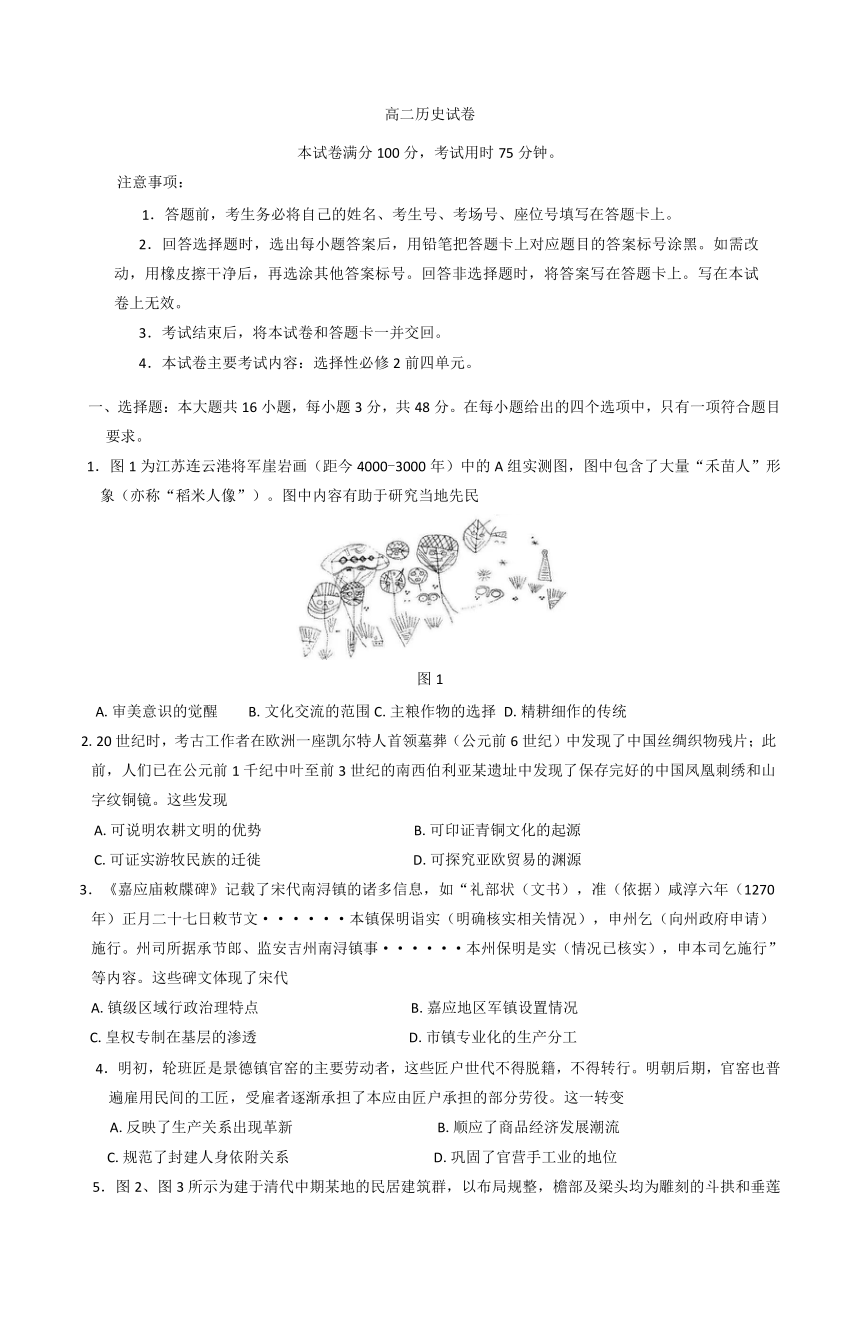

1.图1为江苏连云港将军崖岩画(距今4000-3000年)中的A组实测图,图中包含了大量“禾苗人”形象(亦称“稻米人像”)。图中内容有助于研究当地先民

图1

A.审美意识的觉醒 B.文化交流的范围C.主粮作物的选择 D.精耕细作的传统

2.20世纪时,考古工作者在欧洲一座凯尔特人首领墓葬(公元前6世纪)中发现了中国丝绸织物残片;此前,人们已在公元前1千纪中叶至前3世纪的南西伯利亚某遗址中发现了保存完好的中国凤凰刺绣和山字纹铜镜。这些发现

A.可说明农耕文明的优势 B.可印证青铜文化的起源

C.可证实游牧民族的迁徙 D.可探究亚欧贸易的渊源

3.《嘉应庙敕牒碑》记载了宋代南浔镇的诸多信息,如“礼部状(文书),准(依据)咸淳六年(1270年)正月二十七日敕节文······本镇保明诣实(明确核实相关情况),申州乞(向州政府申请)施行。州司所据承节郎、监安吉州南浔镇事······本州保明是实(情况已核实),申本司乞施行”等内容。这些碑文体现了宋代

A.镇级区域行政治理特点 B.嘉应地区军镇设置情况

C.皇权专制在基层的渗透 D.市镇专业化的生产分工

4.明初,轮班匠是景德镇官窑的主要劳动者,这些匠户世代不得脱籍,不得转行。明朝后期,官窑也普遍雇用民间的工匠,受雇者逐渐承担了本应由匠户承担的部分劳役。这一转变

A.反映了生产关系出现革新 B.顺应了商品经济发展潮流

C.规范了封建人身依附关系 D.巩固了官营手工业的地位

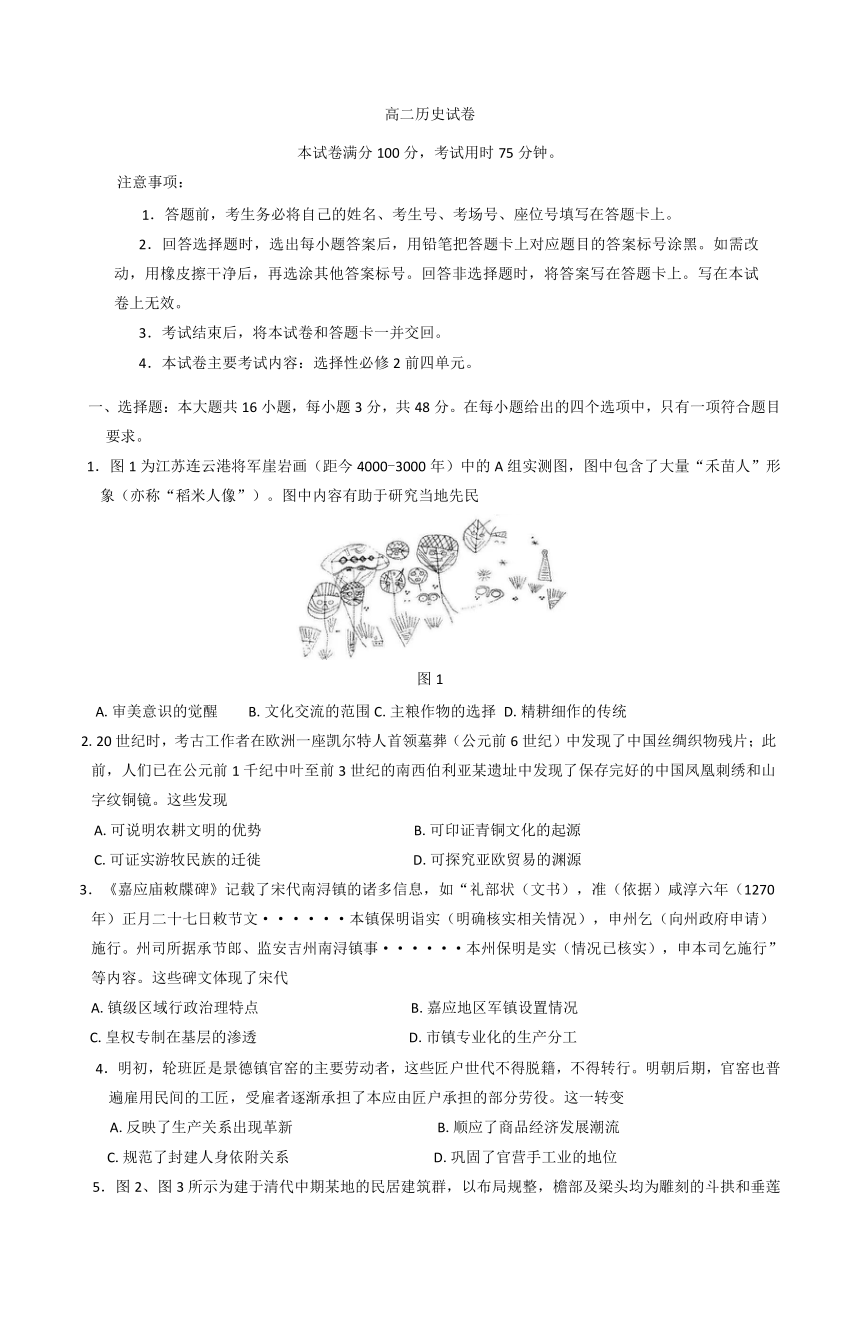

5.图2、图3所示为建于清代中期某地的民居建筑群,以布局规整,檐部及梁头均为雕刻的斗拱和垂莲柱为特色。这类传统民居广泛分布于

A.中原地区 B.湘西山区 C.福建南部 D.徽州一带

6.1898年,中国通商银行镇江分行成立。1904年,镇江分行被曝出有业务人员私下向镇江海关监督以远高于银行统一规定的利息,支付海关“官款”利息的行为。盛宣怀试图通过诉讼追回银行损失,中国通商银行声誉却因之受损,他不得已在当年裁撤了镇江分行。这反映出晚清中国

A.关税自主权已丧失 B.国有银行入不敷出

C.金融体系转型艰难 D.司法审判严重不公

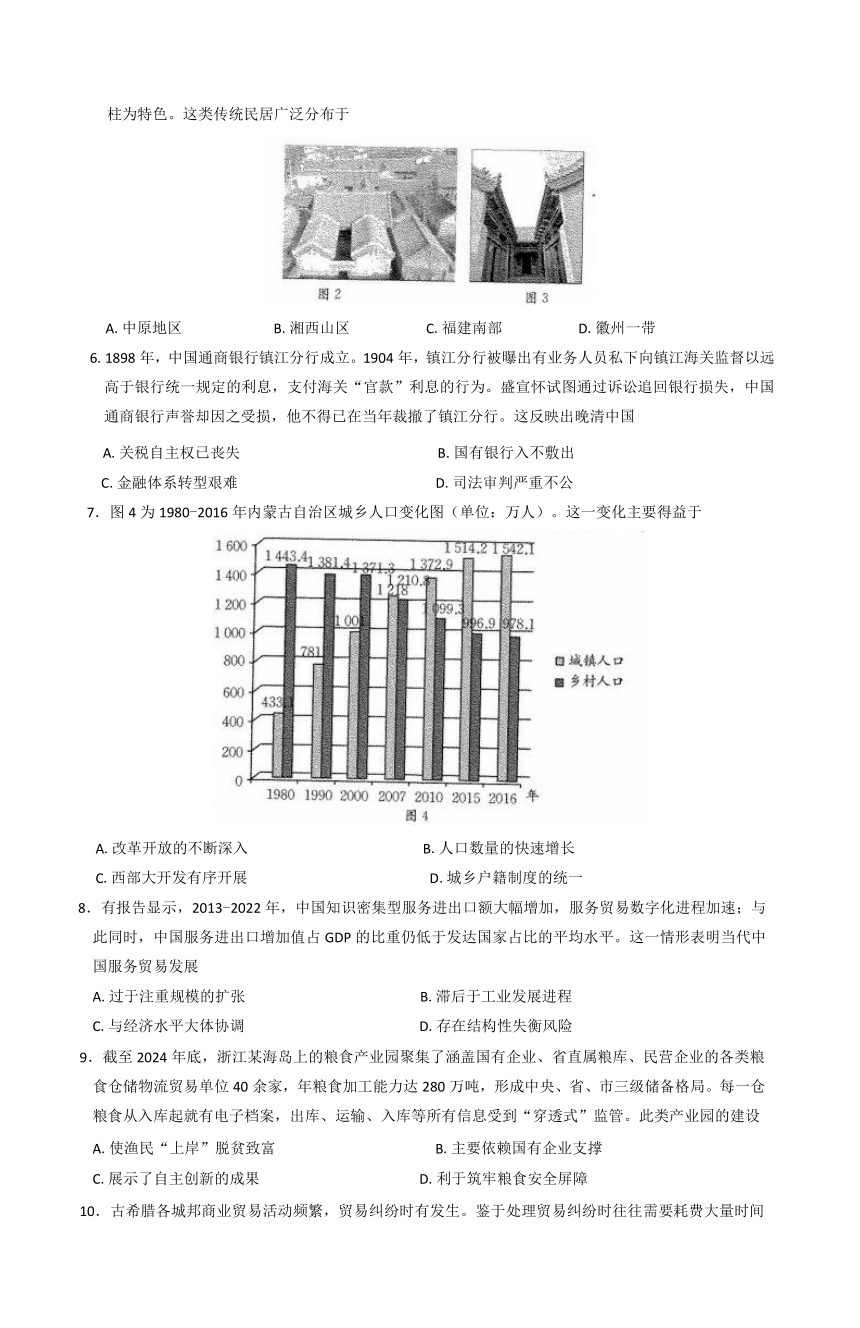

7.图4为1980-2016年内蒙古自治区城乡人口变化图(单位:万人)。这一变化主要得益于

A.改革开放的不断深入 B.人口数量的快速增长

C.西部大开发有序开展 D.城乡户籍制度的统一

8.有报告显示,2013-2022年,中国知识密集型服务进出口额大幅增加,服务贸易数字化进程加速;与此同时,中国服务进出口增加值占GDP的比重仍低于发达国家占比的平均水平。这一情形表明当代中国服务贸易发展

A.过于注重规模的扩张 B.滞后于工业发展进程

C.与经济水平大体协调 D.存在结构性失衡风险

9.截至2024年底,浙江某海岛上的粮食产业园聚集了涵盖国有企业、省直属粮库、民营企业的各类粮食仓储物流贸易单位40余家,年粮食加工能力达280万吨,形成中央、省、市三级储备格局。每一仓粮食从入库起就有电子档案,出库、运输、入库等所有信息受到“穿透式”监管。此类产业园的建设

A.使渔民“上岸”脱贫致富 B.主要依赖国有企业支撑

C.展示了自主创新的成果 D.利于筑牢粮食安全屏障

10.古希腊各城邦商业贸易活动频繁,贸易纠纷时有发生。鉴于处理贸易纠纷时往往需要耗费大量时间和精力去核实契约内容的真实性,一些城邦开始设立专门的契约管理机构,负责契约的登记、保管与审核等事务。这一举措

A.有助于维护商贸秩序 B.易加剧城邦间的矛盾

C.提高了商业经营成本 D.推动了契约的普及化

11.印加帝国建立在山脊上的古城通常被石头梯地高高低低、成片成片地框出了许多功能区(如宫殿区、富人区、公园、居住区等)。用花岗岩做成的阶梯,将城市的不同功能区连成一片。城市的水池、沟渠和下水道,相互连接,并通往山下农田的灌溉系统。这表明印加古城

A.建材独具风格 B.规划较为周密 C.注重防洪功能 D.公共空间辽阔

12.新航路开辟后,西印度的黄金(后来加上美洲白银)被大批运到伊比利亚半岛。由于德意志和意大利的银行家在西班牙开展大规模的业务活动,加之大量西班牙人向新大陆移民,西印度的黄金就从塞维利亚(西班牙港口城市)的贸易署滚滚流入欧洲其他地区。这最能说明

A.全球贸易网络的初步形成 B.近代金融体系的积极作用

C.早期殖民霸权的争夺过程 D.欧洲经济形态的地域差异

13.中世纪时,英国城市中以非生产性建筑为主,市中心往往分布着市政厅、行会会馆或宗教建筑。19世纪时,大多数城市街道旁排列着商店和住宅,它们旁边或者后边密布着浓烟滚滚的厂房······利兹等城市的中心位置集中了大型机械厂、制革厂的厂房。这表明英国的工业化

A.打击了天主教会势力 B.改变了城市设施布局

C.造成了环境污染问题 D.得益于政府自由放任

14.在18、19世纪的英国,越来越多的女性实现了就业,她们的工作能力已不容忽视,但她们的平均工资却明显低于同行业的男性。这可用于说明当时英国

A.妇女社会地位的变化 B.家庭收入结构的多元

C.工厂制度产生的缘由 D.资本主义剥削的状况

15.表1所示为原产于中国的大豆在欧洲传播的概况。这一时期,推动中国大豆在欧洲传播的重要因素是

表1

时间 概况

1740年 法国传教士将中国大豆引至巴黎试种

1760年 大豆传入意大利

1786年 德意志部分地区开始试种大豆

1790年 英国某皇家植物园首次试种大豆

续表

时间 概况

1873年 维也纳世界博览会引发了欧洲各国引种大豆的热潮

1880年 葡萄牙引种大豆

1898年 俄国人从中国东北带走大豆种子,并在俄国中部和北部广泛种植

A.宗教改革的深化 B.世界市场的发展

C.瓜分狂潮的出现 D.民族国家的形成

16.20世纪20年代末到30年代初,苏联农民滥杀牲畜的风潮强烈,他们认为杀掉牲畜吃肉好过将它无偿交给或低价卖给农庄。1928-1932年,仅乌克兰家庭饲养的牲畜就减少了一半。即使到20世纪50年代初,苏联的畜牧业产能仍未超过历史最高水平。这反映了苏联

A.国家工业化的策略 B.新经济政策的局限

C.农业集体化的弊端 D.对推广玉米的热忱

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

西汉成帝时,氾胜之出任过议郎,又升迁为御史。这一期间,他曾“教田三辅(长安的郊区),有好田者师之”。在他的督促组织下,三辅乃至整个关中地区,都获得了小麦的丰收。氾胜之“督三辅种麦”,是中国小麦种植史上的一个重要节点。小麦在中国的规模种植,是由东至西的,如齐国的“齐”字,在一些战国古文字中就是由三株麦穗构成的。汉武帝时,董仲舒曾上书称“关中俗不好种麦”。在传世的《汜胜之书》中,有关“禾”“稻”的专论各只有两条,而有关“麦”的专论多达七条,尤其是“田有六道,麦为首种”一条。有学者推测,有关小麦种植的经验与理论是氾氏来关中之前就已经形成了的。这与他的祖籍山东一直以来“多麦”“宜麦”的农业传统有着不可分割的渊源。

-摘编自王育济《从<汜胜之书>看“乡村兴”》

材料二

加图(前234-前149年),出生在距罗马城约10英里的某地的平民家庭,少年时代在农场中度过。加图现存于世的唯一完整作品被认为是罗马历史上首部农业著作。约公元前150年,监察官加图的《农业志》对面向市场的专业化作物的生产方式进行了介绍。《农业志》以加图的第一手经验为基础,内容较为翔实精准,可作为农业学科方面的实用手册,对罗马地区周边乃至意大利地产经营也十分实用,其中各种权威性指导意见亦利于农场管家的管理。

在加图之前,希腊和迦太基均有农业著作出现,这些农业著作问世不久就被官方翻译成拉丁文,但加图可能对此并不知晓。在《农业志》中,加图写下了他所知道的一切,包括选择农场、人员和设备的配置,土地的使用,一年的工作安排和基本的宗教仪式等方面内容。

-[古罗马]摘编自M.P.加图《农业志》(译本)

(1)根据材料,比较《氾胜之书》与《农业志》两部农书的异同。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析这两部农书诞生的相似历史背景。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

徐焕斗(1873-1949),1912年任汉口警察局局长,其在任内,对地情资料有着浓厚的兴趣。1913年,他决定编修一部反映汉口各方面情况的地情工具书,将其命名为《汉口小志》。他一边了解地方风情,一边动手纂修,历时三年多,于1915正式完成了四卷本《汉口小志》。同年,著名方志学家王葆心审定《汉口小志》并为之作序。

为了准确地记录清末汉口居民的从业状况,徐焕斗对当时人们工作的行业情况作了详细的统计:调查的职业达49种,总人数有98933人。表2所示为其中从业人数超过2000人的行业。

表2

行业 人数/人 行业 人数/人

商界 30 990 苦力 3 671

小贸 9 464 木工 3 507

佣工 9 256 厨役 3 202

码头夫 7 914 各实业工人 2 221

小艺 4 625 学界 2 025

无业 4 579 -- --

-摘编自饶嵩乔《徐焕斗与<汉口小志>》等

材料二

《汉口小志》辑录了数量可观的竹枝词。如“四坊为界市廛稠,生意都为获利谋。只为工商帮日异,强分上下八行头”“茶庵直上通桥口,后市前街屋似鳞”“杂货扛抬到晚休,外班气力大于牛。横冲直撞途人避,第一难行大马头”“一镇商人各省通,各帮会馆竞豪雄。石梁透白阳明院,瓷瓦描青万寿宫”······书上数以百计的竹枝词,许多已难觅其原本出处,幸运地在《汉口小志》中留存下来。

-摘编自杜七红《<汉口小志>的编纂体例与史料价值》

(1)根据材料,概括清末民初汉口职业结构的突出特点,并结合所学知识分析其成因。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简评《汉口小志》对研究清末民初汉口城市历史的史料价值。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

17世纪晚期,英国形成了较为完整的证券市场,股票交易活动的中心从皇家交易所迁往交易巷的咖啡馆。随着国债发行及期权交易的兴起,交易巷成为各类证券交易场所,投资者也逐渐涵盖各社会阶层,投机活动也随之增多。时人对证券市场看法不一,许多人认为股票交易是无生产性的,股票市场上一个人所得,必是另一个人所失,这对国民的真实财富毫无增益。17世纪末,有人以当时的玻璃制造业为例进行了驳斥,“不管怎么反对股票交易,但它成为筹集大量资金来改良这项工艺的手段”。大部分支持股票市场的人也认为它的运作能帮助政府源源不断地从市场资本流动中汲取资金用于战争。

--摘编自李新宽《近代英国社会关于证券市场发展的大争论》

材料二

18世纪,英国国债市场规模不断扩大,国债交易活跃。18世纪中叶英法“七年战争”期间,国债为英国政府赢得战争提供了资金支持。与此同时,英国证券市场的运作也出现了一系列问题,如市场投机行为严重,证券经纪人被指责操纵市场价格。社会对证券市场的批评声浪高涨,各行业要求政府对证券市场进行管控的呼声不断。1697年、1734年,英国议会试图通过立法对证券市场进行限制和规范,但这些立法存在缺陷,实际效果有限。

-摘编自刘金源《论18世纪英国资本市场的兴起》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括17世纪晚期至18世纪英国证券市场发展的特点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简评18世纪英国证券市场发展对英国的影响,并说明政府难以通过立法对其进行管制的根本原因。(8分)

20.矿冶文化是江西文化的重要组成部分。阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

江西地质矿产开发工作源远流长。古代的矿业活动,地质找矿与开采尚未分工,自商代中期至清中叶,江西的铜、银、铁冶炼业在全国曾占有重要地位,其中采铜与胆水浸铜技术等,为人类文明进步作出了突出的贡献。江西奉新人宋应星在其《天工开物》一书中,不但记述了各类矿产,还将煤分了类。现代江西的一批重要矿山也是根据有关古矿文献或古矿遗迹再次调查发现的。

晚清时期,江西矿业有所发展,以煤为盛,且在赣南发现了钨矿。民国时期,江西开始有组织的地质矿产调查工作,至1949年,全省经勘查的矿产有21种,计有508处矿产地和矿点,以煤、钨矿产的调查最为系统,但未能探明可供开采的矿产储量。

1949-1957年,江西迅速探明了一批重要的钨、煤、铅、锌矿床,保证了西华山、大吉山、岿美山三大钨矿山等重点建设的需要,并新发现了德兴铜厂大型铜矿等一批矿床。

-摘编自江西省地方志编纂委员会《江西省志·地质矿产志》

根据材料并结合所学知识,围绕江西矿冶业的发展进程,以“传承与转型”为主题,自拟论题并加以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严谨。)

高二历史试卷参考答案

1.C【解析】“禾苗”是被驯化的栽培稻产物,包含大量“禾苗人”形象的岩画有助于研究水稻在当地先民种植结构中的地位,故选C项;早在旧石器时代晚期,人们的审美意识就已经开始觉醒,故排除A项;尽管连云港位于北方地区,但人们对水稻的认识也不一定来自跨区域的文化交流,故排除B项;精耕细作的传统随着春秋战国时期小农经济区确立主导地位而形成,故排除D项。

2.D【解析】材料中的时空信息显示,可能在西汉正式开辟丝绸之路前,亚欧文明之间已经存在不稳定的丝绸、铜器贸易行为,这些发现可用于探究早期亚欧贸易的渊源,故选D项;单凭在欧洲、北亚地区发现中国商品,不足以说明农耕文明具有优势,故排除A项;公元前2千纪的中国商代已出现成熟的青铜文化,故排除B项;单凭材料信息无法判定这些中国商品是不是由游牧民族带到北亚和欧洲的,故排除C项。

3.A【解析】由材料可知,南浔镇在当时并没有独立的地方行政机构,行政事务管理则依赖中央政府机关、州级政区官员的相互配合,故选A项;单凭材料信息无法判断南浔镇属于军镇还是市镇,故排除B、D两项;材料并没有体现基层治理状况,故排除C项。

4.B【解析】官窑的瓷器生产也广泛采用雇佣劳动,这有利于减轻官窑工匠对封建政府的人身依附,顺应了明朝后期商品经济发展潮流,故选B项,排除C项;“革新”一词程度太过,故排除A项;这些做法是制瓷行业内民营手工业地位逐步超过官营手工业的体现,故排除D项。

5.A【解析】图中的民居具有明显的四合院结构,布局规整,外墙平整、厚实,与华北平原地区的气候特征相适应,故选A项;湘西山区的民居注重防潮和防虫蛇,故排除B项;福建南部的土楼布局与图中的民居存在明显不同,故排除C项;徽派建筑注重防雨、防潮,与图中所示建筑的特征不符,故排除D项。

6.C【解析】材料表明,作为中国人自办的第一家银行,中国通商银行镇江分行在银行利益因地方腐败案件牵连而受损时,难以通过法律途径维护自己的正当利益,反而不得不接受被裁撤的结果,这反映出当时金融近代化转型的外部环境相对恶劣,故选C项;关税自主权是否丧失与材料主旨无关,故排除A项;中国通商银行虽然由官僚出资创办,但性质上属于商办银行,不属于国有银行,故排除B项;材料并未提及当时法庭对该腐败案的审判结果,故排除D项。

7.A【解析】结合所学知识可知,1980-2016年,内蒙古自治区城市化水平不断提高,在2007年城市人口超过乡村人口后,城市化水平还在提高,这主要得益于改革开放的不断深入,故选A项;1980-2016年,内蒙古自治区人口总体规模变化不大,故排除B项;西部大开发开始于20世纪末,无法解释1980-1990年这一时段的变化,故排除C项;城乡二元户籍制度的调整不是这一变化发生的主要原因,故排除D项。

8.C【解析】新时代的中国推行创新驱动发展战略,高技术产业和高附加值服务业成为中国宏观经济和服务贸易的重要增长点,中国服务贸易增加值占GDP的比重低于发达国家的占比,这与中国第三产业的比例总体上低于发达国家的经济现状大体一致,故选C项;“知识密集型”“数字化”等信息表明,当代中国服务贸易发展更重视的是发展质量而非规模,故排除A 项;材料并未涉及工业增长的状况,故排除B项;知识密集型服务进出口额大幅增加体现了服务贸易结构的优化,有助于降低结构性失衡风险,故排除D项。

9.D【解析】在不产粮的海岛上建立现代化的粮食仓储、物流和贸易园区,有利于捍卫国家粮食安全,筑牢粮食安全屏障,故选D项;根据材料无法判断这些园区的工作人员是否曾为渔民,故排除A项;国有企业和民营企业均有入驻园区,难以判断发挥支撑作用的是否为国有企业,故排除B项;材料并未提及这些新技术是否为引进技术,故排除C项。

10.A【解析】古希腊城邦成立专门的契约管理机构,可以增强契约的权威性,为经济纠纷的解决提供可靠依据,从而提升人们的契约精神和诚信意识,进而使商贸秩序得到维护,故选A 项;贸易纠纷既有发生在城邦之间的,也有发生在城邦内部的,这些做法并不会激化城邦之间的矛盾,故排除B项;这一举措提高了契约的可信度,有助于降低营商成本,故排除C项;官方对契约进行管理,会导致商人们订立契约时更为慎重,对推动契约普及化作用不大,故排除D项。

11.B【解析】材料表明,印加帝国建在山脊上的城市与山下的农田灌溉系统存在密切关联,尽管地势起伏不定,但城市仍有许多功能分区,这说明印加古城规划较为严密,故选B项;花岗岩作为建材并不是印加文明所独有的,故排除A项;山脊位置的城市一般不会受到洪水威胁,故排除C项;材料只提及功能分区状况,并未涉及不同功能区的面积对比,故排除D项。

12.D【解析】由材料可知,虽然西班牙通过殖民掠夺获得了大量贵金属,但受制于自身资本主义工商业发展的局限,这些财富还是更多地流向商业资本主义和工场手工业更为繁荣的其他欧洲国家,故选D项;材料只涉及欧洲国家内部的贸易,故排除A项;单凭德意志和意大利银行家的活动不足以说明近代金融体系已经形成,故排除B项;材料中没有其他国家与西班牙争夺殖民霸权的信息,故排除C项。

13.B【解析】材料表明,工业化使得城市中心位置的基础设施类型和功能发生天翻地覆的变化,故选B项;宗教建筑淡出城市中心位置,并不能说明天主教会势力受到打击,16世纪以来,主要宗教建筑属于英国国教,故排除A项;环境污染与材料主旨不符,故排除C项;材料并未涉及工业化发展的原因,故排除D项。

14.D【解析】女性工人的平均工资低于男性工人,这反映了当时英国资产阶级加强对广大劳动妇女的剥削来攫取剩余价值的状况,故选D项;材料没有体现妇女地位的变化,故排除A 项;材料并未提及女工的婚姻状况,也没有提及已婚妇女收入在家庭收入中的变化,故排除B项;材料中的现象与工厂制度的产生没有内在联系,故排除C项。

15.B【解析】新航路开辟后,欧洲传教士从中国引入农产品,中欧经济交流日益频繁,以欧洲为中心的世界市场的形成和发展促进了大豆的传播,故选B项;宗教改革与材料中的时间不符,故排除A项;除俄国外,材料中的其他信息均与瓜分狂潮无关,故排除C项;民族国家的形成与大豆的传播没有直接的关联性,故排除D项。

16.C【解析】自20世纪20年代末起,苏联畜牧业发展长期停滞甚至倒退,这与苏联农业集体化时期的不合理举措直接相关,故选C项;大规模屠杀牲畜并不是国家工业化的策略,也不是由推广玉米种植的运动引发的,故排除A、D两项;新经济政策有效调动了农民的生产积极性,故排除B项。

17.(1)同:注重经验的积累和传承;作者都具有官方背景;成果具有一定地域性色彩;内容丰富、翔实,科学性较强;服务社会经济需求。(4分,答出两点即可)

异:《氾胜之书》重视粮食作物的精耕细作,《农业志》蕴含市场化农场经营思想;《氾胜之书》并不是中国历史上首部农书,《农业志》被认为是罗马历史上的首部农书(《氾胜之书》的创作有着较深厚的农耕文化渊源,《农业志》独创性较强);《氾胜之书》人文气息较强,《农业志》带有一定的宗教色彩。(2分,答出一点即可,其他答案言之有理亦可)

(2)历史背景:疆域辽阔的统一国家的建立和发展;政府对农业生产的重视;不同地域的物种和农耕文化交流,农业技术的积累、传承;官方文字的统一和广泛使用;农学家的成长。(6分,答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

18.(1)突出特点:商业人口比重高(以工商业从业人口为主体);传统职业的劳动者数量远多于现代产业工人(传统职业与现代职业并存);行政(政治领域)从业人员比例较低;职业分布与城镇功能相关联。(4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

成因:明清以来市镇发展的积淀和商帮文化的熏陶;列强经济侵略与通商口岸的开辟;优越的地理位置和便利的交通条件;近代民族资本主义发展迟缓;武汉三镇中,以武昌为行政中心。(4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

(2)史料价值:《汉口小志》是当时的人编纂的地方志,保留了大量的一手史料;编纂者曾任警察局局长,《汉口小志》所征引的档案类资料权威性较高;编纂过程和方法相对科学,也经过专业的方志学家审定,可靠性较高;对经济、文化、社会民生状况关注较多,有助于弥补官方史料的不足;(4分,答出两点即可)由个人自发编纂,资料搜集的完整度和严密性方面存在一定局限。(2分,其他答案言之有理亦可)

19.(1)特点:起步较早,规模及影响力逐步扩大;形成过程的渐进性;(各类证券的)交易场所相对集中(证券交易类型丰富);投资者的社会构成不断拓展;活跃程度与投机活动数量成正比;社会评价褒贬不一;服务实体经济的功能日益凸显。(6分,答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

(2)简评:便利了战争资金的筹集,为英国在殖民争霸战争中获胜提供了重要支撑;促进了资本流通,推动了金融业的近代化;为工业资本的积累提供了重要途径(助推了工业革命的兴起);有利于经济学理论和国家经济政策的改良;(4分,答出两点即可)引发投机风潮,加剧了经济风险,对社会道德有一定的不利影响。(2分,其他答案言之有理亦可)

根本原因:证券市场的发展有利于资本主义的发展,英国政府代表资产阶级的利益。(2分,其他答案言之有理亦可)

20.示例一

论题:江西矿冶业在发展过程中传承家国情怀。(2分)

阐述:江西矿冶业历史悠久,不断传承发展,不仅丰富了国家经济资源,还在技术方面取得了一些领先成就。尽管当时尚未形成地质勘探、采矿、冶炼的科学分工,但江西的能工巧匠以其勤劳聪慧,奠定了江西矿冶文化的深厚根基,蕴含了以人工夺天工和“开物成务”的情怀。进入近代,随着西方科学技术的传入,江西矿冶业开始了艰难曲折的转型。晚清时期,江西煤矿的开发助力了我国工业化的起步。到民国时期,地质勘探和矿产开发有了较为明显的分工,地矿工作人员深入腹地进行相对系统的勘探,体现了报国热情,也为新中国矿冶业的发展积累了重要条件。新中国成立后,江西矿冶业的发展获得了稳定的政治环境和坚实的经济政策支持,地质勘探和矿冶业迎来前所未有的发展,如在“一五”计划时期,地质勘探工作者将为国家集中力量发展重工业服务作为重点工作,他们的付出为工业的进一步发展奠定了重要基础。(8分)

综上所述,江西矿冶业的近现代转型是一个经验化走向科学化的过程,在漫长、曲折的转型过程中,江西的矿冶人一直传承着奉献国家、服务人民的深厚家国情怀。(2分)

示例二

论题:江西矿冶业在传承中实现转型发展。(2分)

阐述:略。(10分)

(“示例”仅供参考,不作为评分的唯一标准)

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:选择性必修2前四单元。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.图1为江苏连云港将军崖岩画(距今4000-3000年)中的A组实测图,图中包含了大量“禾苗人”形象(亦称“稻米人像”)。图中内容有助于研究当地先民

图1

A.审美意识的觉醒 B.文化交流的范围C.主粮作物的选择 D.精耕细作的传统

2.20世纪时,考古工作者在欧洲一座凯尔特人首领墓葬(公元前6世纪)中发现了中国丝绸织物残片;此前,人们已在公元前1千纪中叶至前3世纪的南西伯利亚某遗址中发现了保存完好的中国凤凰刺绣和山字纹铜镜。这些发现

A.可说明农耕文明的优势 B.可印证青铜文化的起源

C.可证实游牧民族的迁徙 D.可探究亚欧贸易的渊源

3.《嘉应庙敕牒碑》记载了宋代南浔镇的诸多信息,如“礼部状(文书),准(依据)咸淳六年(1270年)正月二十七日敕节文······本镇保明诣实(明确核实相关情况),申州乞(向州政府申请)施行。州司所据承节郎、监安吉州南浔镇事······本州保明是实(情况已核实),申本司乞施行”等内容。这些碑文体现了宋代

A.镇级区域行政治理特点 B.嘉应地区军镇设置情况

C.皇权专制在基层的渗透 D.市镇专业化的生产分工

4.明初,轮班匠是景德镇官窑的主要劳动者,这些匠户世代不得脱籍,不得转行。明朝后期,官窑也普遍雇用民间的工匠,受雇者逐渐承担了本应由匠户承担的部分劳役。这一转变

A.反映了生产关系出现革新 B.顺应了商品经济发展潮流

C.规范了封建人身依附关系 D.巩固了官营手工业的地位

5.图2、图3所示为建于清代中期某地的民居建筑群,以布局规整,檐部及梁头均为雕刻的斗拱和垂莲柱为特色。这类传统民居广泛分布于

A.中原地区 B.湘西山区 C.福建南部 D.徽州一带

6.1898年,中国通商银行镇江分行成立。1904年,镇江分行被曝出有业务人员私下向镇江海关监督以远高于银行统一规定的利息,支付海关“官款”利息的行为。盛宣怀试图通过诉讼追回银行损失,中国通商银行声誉却因之受损,他不得已在当年裁撤了镇江分行。这反映出晚清中国

A.关税自主权已丧失 B.国有银行入不敷出

C.金融体系转型艰难 D.司法审判严重不公

7.图4为1980-2016年内蒙古自治区城乡人口变化图(单位:万人)。这一变化主要得益于

A.改革开放的不断深入 B.人口数量的快速增长

C.西部大开发有序开展 D.城乡户籍制度的统一

8.有报告显示,2013-2022年,中国知识密集型服务进出口额大幅增加,服务贸易数字化进程加速;与此同时,中国服务进出口增加值占GDP的比重仍低于发达国家占比的平均水平。这一情形表明当代中国服务贸易发展

A.过于注重规模的扩张 B.滞后于工业发展进程

C.与经济水平大体协调 D.存在结构性失衡风险

9.截至2024年底,浙江某海岛上的粮食产业园聚集了涵盖国有企业、省直属粮库、民营企业的各类粮食仓储物流贸易单位40余家,年粮食加工能力达280万吨,形成中央、省、市三级储备格局。每一仓粮食从入库起就有电子档案,出库、运输、入库等所有信息受到“穿透式”监管。此类产业园的建设

A.使渔民“上岸”脱贫致富 B.主要依赖国有企业支撑

C.展示了自主创新的成果 D.利于筑牢粮食安全屏障

10.古希腊各城邦商业贸易活动频繁,贸易纠纷时有发生。鉴于处理贸易纠纷时往往需要耗费大量时间和精力去核实契约内容的真实性,一些城邦开始设立专门的契约管理机构,负责契约的登记、保管与审核等事务。这一举措

A.有助于维护商贸秩序 B.易加剧城邦间的矛盾

C.提高了商业经营成本 D.推动了契约的普及化

11.印加帝国建立在山脊上的古城通常被石头梯地高高低低、成片成片地框出了许多功能区(如宫殿区、富人区、公园、居住区等)。用花岗岩做成的阶梯,将城市的不同功能区连成一片。城市的水池、沟渠和下水道,相互连接,并通往山下农田的灌溉系统。这表明印加古城

A.建材独具风格 B.规划较为周密 C.注重防洪功能 D.公共空间辽阔

12.新航路开辟后,西印度的黄金(后来加上美洲白银)被大批运到伊比利亚半岛。由于德意志和意大利的银行家在西班牙开展大规模的业务活动,加之大量西班牙人向新大陆移民,西印度的黄金就从塞维利亚(西班牙港口城市)的贸易署滚滚流入欧洲其他地区。这最能说明

A.全球贸易网络的初步形成 B.近代金融体系的积极作用

C.早期殖民霸权的争夺过程 D.欧洲经济形态的地域差异

13.中世纪时,英国城市中以非生产性建筑为主,市中心往往分布着市政厅、行会会馆或宗教建筑。19世纪时,大多数城市街道旁排列着商店和住宅,它们旁边或者后边密布着浓烟滚滚的厂房······利兹等城市的中心位置集中了大型机械厂、制革厂的厂房。这表明英国的工业化

A.打击了天主教会势力 B.改变了城市设施布局

C.造成了环境污染问题 D.得益于政府自由放任

14.在18、19世纪的英国,越来越多的女性实现了就业,她们的工作能力已不容忽视,但她们的平均工资却明显低于同行业的男性。这可用于说明当时英国

A.妇女社会地位的变化 B.家庭收入结构的多元

C.工厂制度产生的缘由 D.资本主义剥削的状况

15.表1所示为原产于中国的大豆在欧洲传播的概况。这一时期,推动中国大豆在欧洲传播的重要因素是

表1

时间 概况

1740年 法国传教士将中国大豆引至巴黎试种

1760年 大豆传入意大利

1786年 德意志部分地区开始试种大豆

1790年 英国某皇家植物园首次试种大豆

续表

时间 概况

1873年 维也纳世界博览会引发了欧洲各国引种大豆的热潮

1880年 葡萄牙引种大豆

1898年 俄国人从中国东北带走大豆种子,并在俄国中部和北部广泛种植

A.宗教改革的深化 B.世界市场的发展

C.瓜分狂潮的出现 D.民族国家的形成

16.20世纪20年代末到30年代初,苏联农民滥杀牲畜的风潮强烈,他们认为杀掉牲畜吃肉好过将它无偿交给或低价卖给农庄。1928-1932年,仅乌克兰家庭饲养的牲畜就减少了一半。即使到20世纪50年代初,苏联的畜牧业产能仍未超过历史最高水平。这反映了苏联

A.国家工业化的策略 B.新经济政策的局限

C.农业集体化的弊端 D.对推广玉米的热忱

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

西汉成帝时,氾胜之出任过议郎,又升迁为御史。这一期间,他曾“教田三辅(长安的郊区),有好田者师之”。在他的督促组织下,三辅乃至整个关中地区,都获得了小麦的丰收。氾胜之“督三辅种麦”,是中国小麦种植史上的一个重要节点。小麦在中国的规模种植,是由东至西的,如齐国的“齐”字,在一些战国古文字中就是由三株麦穗构成的。汉武帝时,董仲舒曾上书称“关中俗不好种麦”。在传世的《汜胜之书》中,有关“禾”“稻”的专论各只有两条,而有关“麦”的专论多达七条,尤其是“田有六道,麦为首种”一条。有学者推测,有关小麦种植的经验与理论是氾氏来关中之前就已经形成了的。这与他的祖籍山东一直以来“多麦”“宜麦”的农业传统有着不可分割的渊源。

-摘编自王育济《从<汜胜之书>看“乡村兴”》

材料二

加图(前234-前149年),出生在距罗马城约10英里的某地的平民家庭,少年时代在农场中度过。加图现存于世的唯一完整作品被认为是罗马历史上首部农业著作。约公元前150年,监察官加图的《农业志》对面向市场的专业化作物的生产方式进行了介绍。《农业志》以加图的第一手经验为基础,内容较为翔实精准,可作为农业学科方面的实用手册,对罗马地区周边乃至意大利地产经营也十分实用,其中各种权威性指导意见亦利于农场管家的管理。

在加图之前,希腊和迦太基均有农业著作出现,这些农业著作问世不久就被官方翻译成拉丁文,但加图可能对此并不知晓。在《农业志》中,加图写下了他所知道的一切,包括选择农场、人员和设备的配置,土地的使用,一年的工作安排和基本的宗教仪式等方面内容。

-[古罗马]摘编自M.P.加图《农业志》(译本)

(1)根据材料,比较《氾胜之书》与《农业志》两部农书的异同。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析这两部农书诞生的相似历史背景。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

徐焕斗(1873-1949),1912年任汉口警察局局长,其在任内,对地情资料有着浓厚的兴趣。1913年,他决定编修一部反映汉口各方面情况的地情工具书,将其命名为《汉口小志》。他一边了解地方风情,一边动手纂修,历时三年多,于1915正式完成了四卷本《汉口小志》。同年,著名方志学家王葆心审定《汉口小志》并为之作序。

为了准确地记录清末汉口居民的从业状况,徐焕斗对当时人们工作的行业情况作了详细的统计:调查的职业达49种,总人数有98933人。表2所示为其中从业人数超过2000人的行业。

表2

行业 人数/人 行业 人数/人

商界 30 990 苦力 3 671

小贸 9 464 木工 3 507

佣工 9 256 厨役 3 202

码头夫 7 914 各实业工人 2 221

小艺 4 625 学界 2 025

无业 4 579 -- --

-摘编自饶嵩乔《徐焕斗与<汉口小志>》等

材料二

《汉口小志》辑录了数量可观的竹枝词。如“四坊为界市廛稠,生意都为获利谋。只为工商帮日异,强分上下八行头”“茶庵直上通桥口,后市前街屋似鳞”“杂货扛抬到晚休,外班气力大于牛。横冲直撞途人避,第一难行大马头”“一镇商人各省通,各帮会馆竞豪雄。石梁透白阳明院,瓷瓦描青万寿宫”······书上数以百计的竹枝词,许多已难觅其原本出处,幸运地在《汉口小志》中留存下来。

-摘编自杜七红《<汉口小志>的编纂体例与史料价值》

(1)根据材料,概括清末民初汉口职业结构的突出特点,并结合所学知识分析其成因。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简评《汉口小志》对研究清末民初汉口城市历史的史料价值。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

17世纪晚期,英国形成了较为完整的证券市场,股票交易活动的中心从皇家交易所迁往交易巷的咖啡馆。随着国债发行及期权交易的兴起,交易巷成为各类证券交易场所,投资者也逐渐涵盖各社会阶层,投机活动也随之增多。时人对证券市场看法不一,许多人认为股票交易是无生产性的,股票市场上一个人所得,必是另一个人所失,这对国民的真实财富毫无增益。17世纪末,有人以当时的玻璃制造业为例进行了驳斥,“不管怎么反对股票交易,但它成为筹集大量资金来改良这项工艺的手段”。大部分支持股票市场的人也认为它的运作能帮助政府源源不断地从市场资本流动中汲取资金用于战争。

--摘编自李新宽《近代英国社会关于证券市场发展的大争论》

材料二

18世纪,英国国债市场规模不断扩大,国债交易活跃。18世纪中叶英法“七年战争”期间,国债为英国政府赢得战争提供了资金支持。与此同时,英国证券市场的运作也出现了一系列问题,如市场投机行为严重,证券经纪人被指责操纵市场价格。社会对证券市场的批评声浪高涨,各行业要求政府对证券市场进行管控的呼声不断。1697年、1734年,英国议会试图通过立法对证券市场进行限制和规范,但这些立法存在缺陷,实际效果有限。

-摘编自刘金源《论18世纪英国资本市场的兴起》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括17世纪晚期至18世纪英国证券市场发展的特点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简评18世纪英国证券市场发展对英国的影响,并说明政府难以通过立法对其进行管制的根本原因。(8分)

20.矿冶文化是江西文化的重要组成部分。阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

江西地质矿产开发工作源远流长。古代的矿业活动,地质找矿与开采尚未分工,自商代中期至清中叶,江西的铜、银、铁冶炼业在全国曾占有重要地位,其中采铜与胆水浸铜技术等,为人类文明进步作出了突出的贡献。江西奉新人宋应星在其《天工开物》一书中,不但记述了各类矿产,还将煤分了类。现代江西的一批重要矿山也是根据有关古矿文献或古矿遗迹再次调查发现的。

晚清时期,江西矿业有所发展,以煤为盛,且在赣南发现了钨矿。民国时期,江西开始有组织的地质矿产调查工作,至1949年,全省经勘查的矿产有21种,计有508处矿产地和矿点,以煤、钨矿产的调查最为系统,但未能探明可供开采的矿产储量。

1949-1957年,江西迅速探明了一批重要的钨、煤、铅、锌矿床,保证了西华山、大吉山、岿美山三大钨矿山等重点建设的需要,并新发现了德兴铜厂大型铜矿等一批矿床。

-摘编自江西省地方志编纂委员会《江西省志·地质矿产志》

根据材料并结合所学知识,围绕江西矿冶业的发展进程,以“传承与转型”为主题,自拟论题并加以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严谨。)

高二历史试卷参考答案

1.C【解析】“禾苗”是被驯化的栽培稻产物,包含大量“禾苗人”形象的岩画有助于研究水稻在当地先民种植结构中的地位,故选C项;早在旧石器时代晚期,人们的审美意识就已经开始觉醒,故排除A项;尽管连云港位于北方地区,但人们对水稻的认识也不一定来自跨区域的文化交流,故排除B项;精耕细作的传统随着春秋战国时期小农经济区确立主导地位而形成,故排除D项。

2.D【解析】材料中的时空信息显示,可能在西汉正式开辟丝绸之路前,亚欧文明之间已经存在不稳定的丝绸、铜器贸易行为,这些发现可用于探究早期亚欧贸易的渊源,故选D项;单凭在欧洲、北亚地区发现中国商品,不足以说明农耕文明具有优势,故排除A项;公元前2千纪的中国商代已出现成熟的青铜文化,故排除B项;单凭材料信息无法判定这些中国商品是不是由游牧民族带到北亚和欧洲的,故排除C项。

3.A【解析】由材料可知,南浔镇在当时并没有独立的地方行政机构,行政事务管理则依赖中央政府机关、州级政区官员的相互配合,故选A项;单凭材料信息无法判断南浔镇属于军镇还是市镇,故排除B、D两项;材料并没有体现基层治理状况,故排除C项。

4.B【解析】官窑的瓷器生产也广泛采用雇佣劳动,这有利于减轻官窑工匠对封建政府的人身依附,顺应了明朝后期商品经济发展潮流,故选B项,排除C项;“革新”一词程度太过,故排除A项;这些做法是制瓷行业内民营手工业地位逐步超过官营手工业的体现,故排除D项。

5.A【解析】图中的民居具有明显的四合院结构,布局规整,外墙平整、厚实,与华北平原地区的气候特征相适应,故选A项;湘西山区的民居注重防潮和防虫蛇,故排除B项;福建南部的土楼布局与图中的民居存在明显不同,故排除C项;徽派建筑注重防雨、防潮,与图中所示建筑的特征不符,故排除D项。

6.C【解析】材料表明,作为中国人自办的第一家银行,中国通商银行镇江分行在银行利益因地方腐败案件牵连而受损时,难以通过法律途径维护自己的正当利益,反而不得不接受被裁撤的结果,这反映出当时金融近代化转型的外部环境相对恶劣,故选C项;关税自主权是否丧失与材料主旨无关,故排除A项;中国通商银行虽然由官僚出资创办,但性质上属于商办银行,不属于国有银行,故排除B项;材料并未提及当时法庭对该腐败案的审判结果,故排除D项。

7.A【解析】结合所学知识可知,1980-2016年,内蒙古自治区城市化水平不断提高,在2007年城市人口超过乡村人口后,城市化水平还在提高,这主要得益于改革开放的不断深入,故选A项;1980-2016年,内蒙古自治区人口总体规模变化不大,故排除B项;西部大开发开始于20世纪末,无法解释1980-1990年这一时段的变化,故排除C项;城乡二元户籍制度的调整不是这一变化发生的主要原因,故排除D项。

8.C【解析】新时代的中国推行创新驱动发展战略,高技术产业和高附加值服务业成为中国宏观经济和服务贸易的重要增长点,中国服务贸易增加值占GDP的比重低于发达国家的占比,这与中国第三产业的比例总体上低于发达国家的经济现状大体一致,故选C项;“知识密集型”“数字化”等信息表明,当代中国服务贸易发展更重视的是发展质量而非规模,故排除A 项;材料并未涉及工业增长的状况,故排除B项;知识密集型服务进出口额大幅增加体现了服务贸易结构的优化,有助于降低结构性失衡风险,故排除D项。

9.D【解析】在不产粮的海岛上建立现代化的粮食仓储、物流和贸易园区,有利于捍卫国家粮食安全,筑牢粮食安全屏障,故选D项;根据材料无法判断这些园区的工作人员是否曾为渔民,故排除A项;国有企业和民营企业均有入驻园区,难以判断发挥支撑作用的是否为国有企业,故排除B项;材料并未提及这些新技术是否为引进技术,故排除C项。

10.A【解析】古希腊城邦成立专门的契约管理机构,可以增强契约的权威性,为经济纠纷的解决提供可靠依据,从而提升人们的契约精神和诚信意识,进而使商贸秩序得到维护,故选A 项;贸易纠纷既有发生在城邦之间的,也有发生在城邦内部的,这些做法并不会激化城邦之间的矛盾,故排除B项;这一举措提高了契约的可信度,有助于降低营商成本,故排除C项;官方对契约进行管理,会导致商人们订立契约时更为慎重,对推动契约普及化作用不大,故排除D项。

11.B【解析】材料表明,印加帝国建在山脊上的城市与山下的农田灌溉系统存在密切关联,尽管地势起伏不定,但城市仍有许多功能分区,这说明印加古城规划较为严密,故选B项;花岗岩作为建材并不是印加文明所独有的,故排除A项;山脊位置的城市一般不会受到洪水威胁,故排除C项;材料只提及功能分区状况,并未涉及不同功能区的面积对比,故排除D项。

12.D【解析】由材料可知,虽然西班牙通过殖民掠夺获得了大量贵金属,但受制于自身资本主义工商业发展的局限,这些财富还是更多地流向商业资本主义和工场手工业更为繁荣的其他欧洲国家,故选D项;材料只涉及欧洲国家内部的贸易,故排除A项;单凭德意志和意大利银行家的活动不足以说明近代金融体系已经形成,故排除B项;材料中没有其他国家与西班牙争夺殖民霸权的信息,故排除C项。

13.B【解析】材料表明,工业化使得城市中心位置的基础设施类型和功能发生天翻地覆的变化,故选B项;宗教建筑淡出城市中心位置,并不能说明天主教会势力受到打击,16世纪以来,主要宗教建筑属于英国国教,故排除A项;环境污染与材料主旨不符,故排除C项;材料并未涉及工业化发展的原因,故排除D项。

14.D【解析】女性工人的平均工资低于男性工人,这反映了当时英国资产阶级加强对广大劳动妇女的剥削来攫取剩余价值的状况,故选D项;材料没有体现妇女地位的变化,故排除A 项;材料并未提及女工的婚姻状况,也没有提及已婚妇女收入在家庭收入中的变化,故排除B项;材料中的现象与工厂制度的产生没有内在联系,故排除C项。

15.B【解析】新航路开辟后,欧洲传教士从中国引入农产品,中欧经济交流日益频繁,以欧洲为中心的世界市场的形成和发展促进了大豆的传播,故选B项;宗教改革与材料中的时间不符,故排除A项;除俄国外,材料中的其他信息均与瓜分狂潮无关,故排除C项;民族国家的形成与大豆的传播没有直接的关联性,故排除D项。

16.C【解析】自20世纪20年代末起,苏联畜牧业发展长期停滞甚至倒退,这与苏联农业集体化时期的不合理举措直接相关,故选C项;大规模屠杀牲畜并不是国家工业化的策略,也不是由推广玉米种植的运动引发的,故排除A、D两项;新经济政策有效调动了农民的生产积极性,故排除B项。

17.(1)同:注重经验的积累和传承;作者都具有官方背景;成果具有一定地域性色彩;内容丰富、翔实,科学性较强;服务社会经济需求。(4分,答出两点即可)

异:《氾胜之书》重视粮食作物的精耕细作,《农业志》蕴含市场化农场经营思想;《氾胜之书》并不是中国历史上首部农书,《农业志》被认为是罗马历史上的首部农书(《氾胜之书》的创作有着较深厚的农耕文化渊源,《农业志》独创性较强);《氾胜之书》人文气息较强,《农业志》带有一定的宗教色彩。(2分,答出一点即可,其他答案言之有理亦可)

(2)历史背景:疆域辽阔的统一国家的建立和发展;政府对农业生产的重视;不同地域的物种和农耕文化交流,农业技术的积累、传承;官方文字的统一和广泛使用;农学家的成长。(6分,答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

18.(1)突出特点:商业人口比重高(以工商业从业人口为主体);传统职业的劳动者数量远多于现代产业工人(传统职业与现代职业并存);行政(政治领域)从业人员比例较低;职业分布与城镇功能相关联。(4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

成因:明清以来市镇发展的积淀和商帮文化的熏陶;列强经济侵略与通商口岸的开辟;优越的地理位置和便利的交通条件;近代民族资本主义发展迟缓;武汉三镇中,以武昌为行政中心。(4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

(2)史料价值:《汉口小志》是当时的人编纂的地方志,保留了大量的一手史料;编纂者曾任警察局局长,《汉口小志》所征引的档案类资料权威性较高;编纂过程和方法相对科学,也经过专业的方志学家审定,可靠性较高;对经济、文化、社会民生状况关注较多,有助于弥补官方史料的不足;(4分,答出两点即可)由个人自发编纂,资料搜集的完整度和严密性方面存在一定局限。(2分,其他答案言之有理亦可)

19.(1)特点:起步较早,规模及影响力逐步扩大;形成过程的渐进性;(各类证券的)交易场所相对集中(证券交易类型丰富);投资者的社会构成不断拓展;活跃程度与投机活动数量成正比;社会评价褒贬不一;服务实体经济的功能日益凸显。(6分,答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

(2)简评:便利了战争资金的筹集,为英国在殖民争霸战争中获胜提供了重要支撑;促进了资本流通,推动了金融业的近代化;为工业资本的积累提供了重要途径(助推了工业革命的兴起);有利于经济学理论和国家经济政策的改良;(4分,答出两点即可)引发投机风潮,加剧了经济风险,对社会道德有一定的不利影响。(2分,其他答案言之有理亦可)

根本原因:证券市场的发展有利于资本主义的发展,英国政府代表资产阶级的利益。(2分,其他答案言之有理亦可)

20.示例一

论题:江西矿冶业在发展过程中传承家国情怀。(2分)

阐述:江西矿冶业历史悠久,不断传承发展,不仅丰富了国家经济资源,还在技术方面取得了一些领先成就。尽管当时尚未形成地质勘探、采矿、冶炼的科学分工,但江西的能工巧匠以其勤劳聪慧,奠定了江西矿冶文化的深厚根基,蕴含了以人工夺天工和“开物成务”的情怀。进入近代,随着西方科学技术的传入,江西矿冶业开始了艰难曲折的转型。晚清时期,江西煤矿的开发助力了我国工业化的起步。到民国时期,地质勘探和矿产开发有了较为明显的分工,地矿工作人员深入腹地进行相对系统的勘探,体现了报国热情,也为新中国矿冶业的发展积累了重要条件。新中国成立后,江西矿冶业的发展获得了稳定的政治环境和坚实的经济政策支持,地质勘探和矿冶业迎来前所未有的发展,如在“一五”计划时期,地质勘探工作者将为国家集中力量发展重工业服务作为重点工作,他们的付出为工业的进一步发展奠定了重要基础。(8分)

综上所述,江西矿冶业的近现代转型是一个经验化走向科学化的过程,在漫长、曲折的转型过程中,江西的矿冶人一直传承着奉献国家、服务人民的深厚家国情怀。(2分)

示例二

论题:江西矿冶业在传承中实现转型发展。(2分)

阐述:略。(10分)

(“示例”仅供参考,不作为评分的唯一标准)

同课章节目录