2025年安徽省高考历史自主检测试卷二(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年安徽省高考历史自主检测试卷二(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 271.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2025年安徽省高考历史自主检测试卷二

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.下表所示为宋代镇江府和秀州华亭县商税收入情况。由此可推知,这些地区( )

时间 商税收入

镇江府 熙宁十年(1077年) 39502贯962文

嘉定时期(1208~1224年) 206298贯298文

秀州华亭县 熙宁十年(1077年) 10618贯671文

绍熙时期(1190~1194年) 48463贯774文

A. 纸币的地位提高 B. 官府压制商业发展 C. 商人的税负加重 D. 市场规模不断扩大

2.东汉时期地方大族名士好品评人物,如汝南大族名士许劭与其兄许靖“好共核论乡党人物,每月辄更其品题,故汝南俗有月旦评焉”。曹操前去拜访,得到“治世之能臣,乱世之奸雄”的品评,名声大噪。这种社会风气( )

A. 有利于选拔优秀人才 B. 巩固了儒家思想正统地位

C. 源于察举制度的实行 D. 反映出九品中正制的弊端

3.明清之际思想家黄宗羲在《明夷待访录 置相》中说:“古者不传子而传贤……其后天子传子……天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤,足相补救……宰相既罢,天子之子一不贤,更无与为贤者矣,不亦并传子之意而失者乎!”。黄宗羲这段文字是在强调( )

A. 宰相制度废除后的弊端 B. 皇位传承应注重个人德行

C. 加强专制皇权的重要性 D. 统治者必须重视自身言行

4.有学者认为:封建土地私有制的出现使土地的所有权脱离集体,掌握在土地所有者个人手中,实际上承认了土地的自由转让和买卖,因而也就产生了层出不穷的土地兼并问题。这一观点( )

A. 主张实现“耕者有其田” B. 提出了解决土地兼并的办法

C. 体现出传统的民本思想 D. 揭示了土地兼并产生的根源

5.曾国藩在为王夫之《船山遗书》作序时指出,“船山先生注《正蒙》数万言,注《礼记》数十万言,幽以究民物之同原,显以纲维万事,弭世乱于未形,其于古者明体达用、盈科后进之旨,往往近之”。其目的在于肯定王夫之( )

A. 反对君主专制的主张以促进社会转型 B. “工商皆本”的思想以推进洋务运动

C. “天下兴亡,匹夫有责”的精神 D. 经世致用的主张以促进社会稳定

6.如表为晚清财政收入结构表。对此解读正确的是( )

时间/年 农业税 工商杂税 官业收入 其他收入 税收总额厂万两

数额/万两 比重% 数额 比重% 数额万两 比重% 数额/万两 比重%

1849 3281 77.2 969 22.8 — — — — 4250

1885 3071 39.8 3923 50.9 — — 715 9.3 7709

1903 3461 34.2 6629 65.6 — — 16 0.2 10106

1909 4396 16.7 15888 60.4 1591 6.0 4446 16.9 26321

1911 4967 16.5 16010 53. 4723 15.6 4491 14.9 30191

——摘编自陈锋《清代财政制度创新与近代财政体制发端》

A. 农业税比重下降源于自然经济的解体 B. 工商杂税变化反映出近代民族工业的发展

C. 财政结构变化源于政府经济政策调整 D. 财政收入增长反映出清朝统治危机的缓解

7.1918年1月,胡适、陈独秀等人编辑《新青年》时,开始用白话文发表文章。随后,陈独秀等人创办白话刊物《每周评论》,北大学生傅斯年等人创办《新潮》白话杂志。五四运动中,“以白话行文的定期刊物,遍于全国”,共有四百多种。这表明,此时( )

A. 民主科学成为社会共识 B. 白话文完全取代文言文

C. 新思潮的社会影响扩大 D. 国民精神改造任务完成

8.孙中山在1923年元旦发表的国民党宣言中说:“前代革命虽起于民众,及其成功,则取独夫而代之,不复与民众为伍。今日革命则立于民众之地位,而为之向导,所关切者民众之利害,所抒发者民众之情感。故革命事业由民众发之,亦由民众成之。”这一论述( )

A. 阐明了辛亥革命存在的弊端 B. 反映了组建国民党的紧迫性

C. 认识到国民革命的依靠力量 D. 提出了国民革命的基本纲领

9.1938年6月,蒋介石提出了新的外交方针,“应运用英美之力,以解决中日问题”,“对俄应与之联络”,“对德应不即不离”。该外交方针( )

A. 切合了当时的国际形势 B. 体现了持久抗战的意图

C. 奠定了抗战胜利的基础 D. 坚定了国人抗战的决心

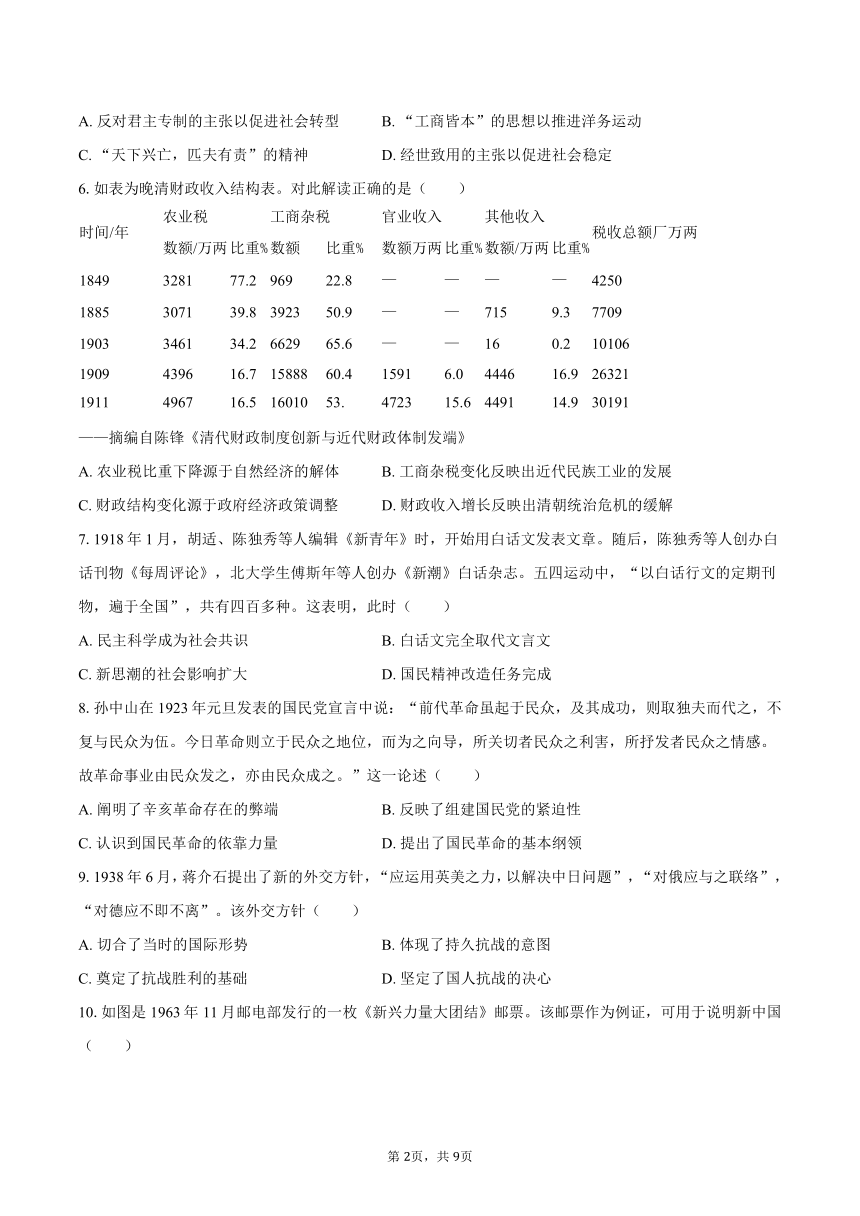

10.如图是1963年11月邮电部发行的一枚《新兴力量大团结》邮票。该邮票作为例证,可用于说明新中国( )

A. 践行“一边倒”方针 B. 重视发展睦邻友好关系

C. 大力支持不结盟运动 D. 积极拓展对外交流空间

11.公元1世纪的古罗马博物学家老普林尼在《自然史》中写道:人们在那里所遇到的第一批人是赛里斯人,这一民族以他们森林里所产的羊毛而名震遐迩。他们向树木喷水而冲刷下树叶上的白色绒毛,然后再由他们的妻室来完成纺线和织布这两道工序。由于在遥远的地区有人完成了如此复杂的劳动,罗马的贵妇人才能穿上透明的衣衫而出现于大庭广众之中。生活在2世纪的希腊学者包撒尼雅斯所撰的《希腊志》提出另一种说法:在他们国内生存有一种小动物。赛里斯人制造了冬夏咸宜的小笼来饲养这些动物。这些动物作出一种缠绕在它们的足上的细丝。下列对此分析正确的是()

①欧洲人对蚕丝生产的描述有想象成分 ②各个大洲之间相对孤立的状态被打破

③随着时间的推移,知识传播在逐渐进步 ④丝绸已成为古罗马社会服饰的主要材料

A. ①③ B. ②④ C. ①②③ D. ②③④

12.甲、乙、丙、丁四位同学打算各写一篇关于世界市场形成的论文,他们采用了不同的研究方法,其中步骤比较合理,论证比较严谨的是( )

第一步 第二步

甲 提出世界市场雏形初现于新航路的开辟的观点 以亚当 斯密的言论作证据

乙 提出世界市场在工业革命后初步形成观点 以当时工业革命掀起殖民扩张的资料作证据

丙 查阅到“20世纪初世界被瓜分完毕”等一手史料 得出当时世界市场最终形成的结论

丁 查阅到联合国的职能 得出全球化是世界市场深入发展的结果的结论

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

13.工业革命首先发生在英国。下列各项,为英国工业革命的发生提供可靠政治保障的是

A. 海外殖民扩张和掠夺 B. 圈地运动的进行

C. 手工工场的发展 D. 资产阶级代议制的确立

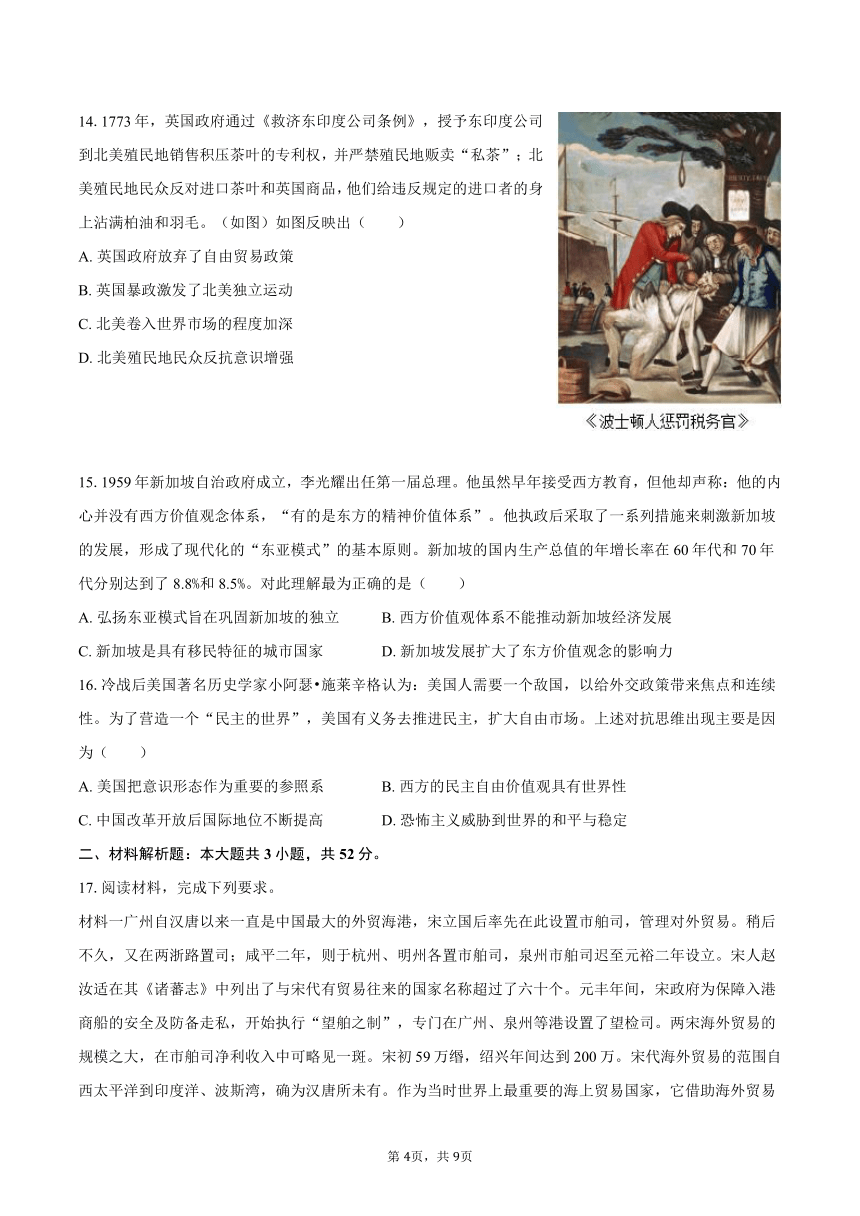

14.1773年,英国政府通过《救济东印度公司条例》,授予东印度公司到北美殖民地销售积压茶叶的专利权,并严禁殖民地贩卖“私茶”;北美殖民地民众反对进口茶叶和英国商品,他们给违反规定的进口者的身上沾满柏油和羽毛。(如图)如图反映出( )

A. 英国政府放弃了自由贸易政策

B. 英国暴政激发了北美独立运动

C. 北美卷入世界市场的程度加深

D. 北美殖民地民众反抗意识增强

15.1959年新加坡自治政府成立,李光耀出任第一届总理。他虽然早年接受西方教育,但他却声称:他的内心并没有西方价值观念体系,“有的是东方的精神价值体系”。他执政后采取了一系列措施来刺激新加坡的发展,形成了现代化的“东亚模式”的基本原则。新加坡的国内生产总值的年增长率在60年代和70年代分别达到了8.8%和8.5%。对此理解最为正确的是( )

A. 弘扬东亚模式旨在巩固新加坡的独立 B. 西方价值观体系不能推动新加坡经济发展

C. 新加坡是具有移民特征的城市国家 D. 新加坡发展扩大了东方价值观念的影响力

16.冷战后美国著名历史学家小阿瑟 施莱辛格认为:美国人需要一个敌国,以给外交政策带来焦点和连续性。为了营造一个“民主的世界”,美国有义务去推进民主,扩大自由市场。上述对抗思维出现主要是因为( )

A. 美国把意识形态作为重要的参照系 B. 西方的民主自由价值观具有世界性

C. 中国改革开放后国际地位不断提高 D. 恐怖主义威胁到世界的和平与稳定

二、材料解析题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一广州自汉唐以来一直是中国最大的外贸海港,宋立国后率先在此设置市舶司,管理对外贸易。稍后不久,又在两浙路置司;咸平二年,则于杭州、明州各置市舶司,泉州市舶司迟至元裕二年设立。宋人赵汝适在其《诸蕃志》中列出了与宋代有贸易往来的国家名称超过了六十个。元丰年间,宋政府为保障入港商船的安全及防备走私,开始执行“望舶之制”,专门在广州、泉州等港设置了望检司。两宋海外贸易的规模之大,在市舶司净利收入中可略见一斑。宋初 59万缗,绍兴年间达到200万。宋代海外贸易的范围自西太平洋到印度洋、波斯湾,确为汉唐所未有。作为当时世界上最重要的海上贸易国家,它借助海外贸易这一个充满巨大经济利益的平台,吸引着国内外的经济要素不断进入近海区域,参与到近海市场的经济活动之中,从而为近海市场的兴起创造了条件。

——摘编自廖伊婕《宋代近海市场研究》

材料二第二次鸦片战争后,特别是 19世纪70年代,中国进出口贸易有了较大增长。从1877年开始,中国对外贸易经常性国际收支由顺差转为逆差。……1978-2001年中国进出口总额年均增长16.5%。20世纪90年代(除93年外)基本为顺差,顺差额为486.5亿美元。90年代到我国入世前,我国对225个税率下调,减少和取消配额和进口限制等非关税壁垒,以及实行单一的有管理的浮动汇率等制度,在出口方面实行出口退税制度,确立了我国在国际分工中劳动密集型产品的比较优势,为我国成为国际贸易大国奠定了基础。

——摘编自孙玉琴等《中国对外开放史》

(1) 据材料一并结合所学知识,概括宋代海外贸易发展的表现并分析其意义。

(2) 据材料二并结合所学知识,指出与近代相比改革开放以来我国对外贸易的主要变化并分析原因。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 两汉时期,中国封建王朝的强盛和繁荣,科技文化的先进对世界各地产生了极大的影响,中国对外活动的范围也在不断扩大。汉武帝时期,通过一系列的努力,终于叩开了通往西部世界的大门,汉朝的势力向西大大拓展。陆路上,从长安出发,越过葱岭,可到达中亚、西亚。海路最远可以航行到印度南部。当罗马帝国臻于鼎盛之时,汉王朝也极力主动地想要打通与罗马帝国的联系,甘英出使大秦,虽未完成使命,但加深了东汉对罗马的了解。

——摘编自沈福伟《中西文化交流史》等

材料二 汉朝外交决策与执行基本上是一致的,魏晋南北朝时期,外交决策与执行的分合关系经历了曲折的演变过程,但总的来说向着两者分离的方向发展,这是外交制度成熟的表现。至隋唐时期,二者的分离已经制度化,这促进了外交机构更加专业化,出现了专职的外交机构。汉代外交权力有过分集中之缺陷,及至隋唐,由于皇权政治的发育成熟,在外交管理方面,集权中包含着分权,在分权中贯穿着集权,这既提高了地方的主动性和积极性,又提高了外交的实际功效。外交管理体制的成熟与完善促使了隋唐与外国之间交流活跃,对外关系空前发展,许多著名的历史人物活跃在中外交流的舞台上。

——摘编自黎虎《汉唐外交制度史》等

材料三 中国提出有中国特色的大国外交,首先是对自己的新定位。中国特色的大国外交是新型大国的外交。事实上,中国正以一个新型大国的面目出现,活跃在地区与世界事务舞台上,在应对危机、维护和平、推动发展上,中国已处在重要的甚至是核心的位置,发挥着特别重要的作用。中国以更加积极的姿态参与和推动新机制和新规则的制定。当前,以G20和三大国际经济组织为核心的全球治理结构仍为国际经济体系的主要支柱。但与此同时,新的治理机制和新规则体系也开始兴起,以补充或规避原有体系中的不足或缺陷、应对新兴领域出现的问题。其中,中国发挥了关键作用,作出了最大贡献。

——摘自人民网《中国在国际组织和全球治理体系中的作用将更加突出》

(1)根据材料一,概括两汉时期对外交往呈现的特点。结合所学知识,论证汉武帝时期通过一系列努力,叩开了通往西部世界的大门。

(2)根据材料二,概括隋唐外交管理体制成熟与完善的表现。结合所学知识,列举隋唐通过海路进行对外交流的著名历史人物各一例。

(3)根据材料三,结合所学知识,指出中国作为“新型大国”在当前世界事务舞台上扮演的角色,并举例说明中国在“新的治理机制和新规则体系”的兴起中发挥了关键作用。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料在外力冲击下的中国现代化思潮和运动表现出一种回应外国侵略的民族自救的特征。也就是说,这种回应的目的,在很大的程度上是为了拯救民族危机。有的论者以此特征,把中国的现代化称之为一种“防御式的现代化”、即一种被动的现代化。在近代中国,西方的侵略的确是构成中国现代化的两大障碍之一(另一障碍是中国的封建主义)。所以,这种以挽救民族危机为动力或目的的现代化运动乃是中国近代社会的发展使然。“防卫型现代化”的特征对中国现代化的价值判断产生了负面的影响。这就是因为“防卫”的需要,“民族主义”或“文化本位”的情结始终制约着近代中国人对现代化价值的选择。这在很大的程度上妨碍了近代中国从对西方文化及西方的现代化进程进行深入而客观的了解,因此也在较大的程度上制约了中国现代化思潮与运动的深入发展。

——摘编自王继平《晚清中国现代化思潮的文化视角》

根据材料并结合中国近代史的知识,就材料整体或部分信息拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据;阐述完整,表达清晰)

1.【答案】D

2.【答案】C

3.【答案】A

4.【答案】D

5.【答案】D

6.【答案】B

7.【答案】C

8.【答案】C

9.【答案】A

10.【答案】D

11.【答案】A

12.【答案】C

13.【答案】D

14.【答案】D

15.【答案】D

16.【答案】A

17.【答案】【小题1】特点:政府加强了对贸易港的管理;港口数量增加;海外贸易繁荣,贸易范围扩大。

意义:增加了政府财政收入;为近海市场的兴起创造了条件;有利于中国经济与世界经济的互动;扩大了中华文明的世界影响力。

【小题2】变化:近代以来贸易逆差逐渐被贸易顺差取代;进出口商品结构逐渐合理优化(九十年代出口贸易显著增加)。

原因:改革开放政策的实行,产品科技含量逐渐提高,国家的经济实力的增强,国家税收政策的调整,和平与发展为成为世界发展主题。

18.【答案】(1)特点:规模大(或范围广);海陆并举;积极主动;以和平交往为主。(答出3点即可)

努力:发动三次对匈奴的战争;设立河西四郡;派遣张骞出使西域。

(2)表现:外交决策与执行的分离;专职外交机构的出现(外交机构的专业化);外交管理中集权与分权相结合。

代表人物:隋朝常骏;唐朝鉴真。

(3)角色:世界和平的建设者、全球发展的贡献者和国际秩序的维护者。

作用:成立上海合作组织;建立金砖国家领导人会晤机制;成立新开发银行;设立亚洲基础设施投资银行(可简称亚投行);设立丝路基金;召开“一带一路”国际合作高峰论坛。(任答其中4点即可)

19.【答案】首先,围绕设问信息,结合材料信息“在外力冲击下的中国现代化思潮和运动表现出一种回应外国侵略的民族自救的特征”可以提炼论题为:挽救民族危机是推动晚清现代化进程的重要动力。

其次,围绕提炼的论题“挽救民族危机是推动晚清现代化进程的重要动力”,结合中国近代救亡图存相关所学知识进行详细的阐述,如:鸦片战争后,面对西方国家的坚船利炮,一批先进的中国人主张学习西方,如魏源提出了“师夷之长技以制夷”的思想,这实际上是早期现代化的重要思想。19世纪60年代,统治阶级中的一些当权人物为了挽救国家的颓势,他们推行了一系列以“自强”“求富”为目标的洋务运动。为了自强,洋务派创办了一批官办的军事工业;为了求富,洋务派又开办了一批官督商办的民用企业;洋务新政引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试。洋务派期望洋务新政可以保障国家安全,抵抗外敌侵略,后来的事实证明这个目的未能达到。甲午中日战争后,民族危机日益严重,维新派掀起了戊戌维新运动,光绪帝推动“百日维新”,其所提出的涉及政治、经济、军事、文化、教育等方面除旧布新的举措,已经从洋务派的技术现代化,转向制度现代化。戊戌维新运动对于推动中国民族资本主义的发展和新思想的传播,起到了积极作用。《辛丑条约》签订后,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊,民族危机空前严重。1901年初,遭受重挫的清政府也试图通过“新政”进行“自救”,在官制、军事、商业、教育等方面进行了一系列改革。“新政”的内容与戊戌维新时期所颁布的改革举措颇多相似,但更为广泛深入。

最后,对论题再次总结升华,说明提炼的论题的准确性,如:总之,晚清现代化因外国侵略而起,随着民族危机的不断加深,现代化的内容逐渐推向深入,但腐败专制的封建王朝体制下,无法实现现代化。

故答案为:

论题:挽救民族危机是推动晚清现代化进程的重要动力。

阐述:鸦片战争后,面对西方国家的坚船利炮,一批先进的中国人主张学习西方,如魏源提出了“师夷之长技以制夷”的思想,这实际上是早期现代化的重要思想。19世纪60年代,统治阶级中的一些当权人物为了挽救国家的颓势,他们推行了一系列以“自强”“求富”为目标的洋务运动。为了自强,洋务派创办了一批官办的军事工业;为了求富,洋务派又开办了一批官督商办的民用企业;洋务新政引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试。洋务派期望洋务新政可以保障国家安全,抵抗外敌侵略,后来的事实证明这个目的未能达到。甲午中日战争后,民族危机日益严重,维新派掀起了戊戌维新运动,光绪帝推动“百日维新”,其所提出的涉及政治、经济、军事、文化、教育等方面除旧布新的举措,已经从洋务派的技术现代化,转向制度现代化。戊戌维新运动对于推动中国民族资本主义的发展和新思想的传播,起到了积极作用。《辛丑条约》签订后,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊,民族危机空前严重。1901年初,遭受重挫的清政府也试图通过“新政”进行“自救”,在官制、军事、商业、教育等方面进行了一系列改革。“新政”的内容与戊戌维新时期所颁布的改革举措颇多相似,但更为广泛深入。

总之,晚清现代化因外国侵略而起,随着民族危机的不断加深,现代化的内容逐渐推向深入,但腐败专制的封建王朝体制下,无法实现现代化。

第1页,共1页

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.下表所示为宋代镇江府和秀州华亭县商税收入情况。由此可推知,这些地区( )

时间 商税收入

镇江府 熙宁十年(1077年) 39502贯962文

嘉定时期(1208~1224年) 206298贯298文

秀州华亭县 熙宁十年(1077年) 10618贯671文

绍熙时期(1190~1194年) 48463贯774文

A. 纸币的地位提高 B. 官府压制商业发展 C. 商人的税负加重 D. 市场规模不断扩大

2.东汉时期地方大族名士好品评人物,如汝南大族名士许劭与其兄许靖“好共核论乡党人物,每月辄更其品题,故汝南俗有月旦评焉”。曹操前去拜访,得到“治世之能臣,乱世之奸雄”的品评,名声大噪。这种社会风气( )

A. 有利于选拔优秀人才 B. 巩固了儒家思想正统地位

C. 源于察举制度的实行 D. 反映出九品中正制的弊端

3.明清之际思想家黄宗羲在《明夷待访录 置相》中说:“古者不传子而传贤……其后天子传子……天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤,足相补救……宰相既罢,天子之子一不贤,更无与为贤者矣,不亦并传子之意而失者乎!”。黄宗羲这段文字是在强调( )

A. 宰相制度废除后的弊端 B. 皇位传承应注重个人德行

C. 加强专制皇权的重要性 D. 统治者必须重视自身言行

4.有学者认为:封建土地私有制的出现使土地的所有权脱离集体,掌握在土地所有者个人手中,实际上承认了土地的自由转让和买卖,因而也就产生了层出不穷的土地兼并问题。这一观点( )

A. 主张实现“耕者有其田” B. 提出了解决土地兼并的办法

C. 体现出传统的民本思想 D. 揭示了土地兼并产生的根源

5.曾国藩在为王夫之《船山遗书》作序时指出,“船山先生注《正蒙》数万言,注《礼记》数十万言,幽以究民物之同原,显以纲维万事,弭世乱于未形,其于古者明体达用、盈科后进之旨,往往近之”。其目的在于肯定王夫之( )

A. 反对君主专制的主张以促进社会转型 B. “工商皆本”的思想以推进洋务运动

C. “天下兴亡,匹夫有责”的精神 D. 经世致用的主张以促进社会稳定

6.如表为晚清财政收入结构表。对此解读正确的是( )

时间/年 农业税 工商杂税 官业收入 其他收入 税收总额厂万两

数额/万两 比重% 数额 比重% 数额万两 比重% 数额/万两 比重%

1849 3281 77.2 969 22.8 — — — — 4250

1885 3071 39.8 3923 50.9 — — 715 9.3 7709

1903 3461 34.2 6629 65.6 — — 16 0.2 10106

1909 4396 16.7 15888 60.4 1591 6.0 4446 16.9 26321

1911 4967 16.5 16010 53. 4723 15.6 4491 14.9 30191

——摘编自陈锋《清代财政制度创新与近代财政体制发端》

A. 农业税比重下降源于自然经济的解体 B. 工商杂税变化反映出近代民族工业的发展

C. 财政结构变化源于政府经济政策调整 D. 财政收入增长反映出清朝统治危机的缓解

7.1918年1月,胡适、陈独秀等人编辑《新青年》时,开始用白话文发表文章。随后,陈独秀等人创办白话刊物《每周评论》,北大学生傅斯年等人创办《新潮》白话杂志。五四运动中,“以白话行文的定期刊物,遍于全国”,共有四百多种。这表明,此时( )

A. 民主科学成为社会共识 B. 白话文完全取代文言文

C. 新思潮的社会影响扩大 D. 国民精神改造任务完成

8.孙中山在1923年元旦发表的国民党宣言中说:“前代革命虽起于民众,及其成功,则取独夫而代之,不复与民众为伍。今日革命则立于民众之地位,而为之向导,所关切者民众之利害,所抒发者民众之情感。故革命事业由民众发之,亦由民众成之。”这一论述( )

A. 阐明了辛亥革命存在的弊端 B. 反映了组建国民党的紧迫性

C. 认识到国民革命的依靠力量 D. 提出了国民革命的基本纲领

9.1938年6月,蒋介石提出了新的外交方针,“应运用英美之力,以解决中日问题”,“对俄应与之联络”,“对德应不即不离”。该外交方针( )

A. 切合了当时的国际形势 B. 体现了持久抗战的意图

C. 奠定了抗战胜利的基础 D. 坚定了国人抗战的决心

10.如图是1963年11月邮电部发行的一枚《新兴力量大团结》邮票。该邮票作为例证,可用于说明新中国( )

A. 践行“一边倒”方针 B. 重视发展睦邻友好关系

C. 大力支持不结盟运动 D. 积极拓展对外交流空间

11.公元1世纪的古罗马博物学家老普林尼在《自然史》中写道:人们在那里所遇到的第一批人是赛里斯人,这一民族以他们森林里所产的羊毛而名震遐迩。他们向树木喷水而冲刷下树叶上的白色绒毛,然后再由他们的妻室来完成纺线和织布这两道工序。由于在遥远的地区有人完成了如此复杂的劳动,罗马的贵妇人才能穿上透明的衣衫而出现于大庭广众之中。生活在2世纪的希腊学者包撒尼雅斯所撰的《希腊志》提出另一种说法:在他们国内生存有一种小动物。赛里斯人制造了冬夏咸宜的小笼来饲养这些动物。这些动物作出一种缠绕在它们的足上的细丝。下列对此分析正确的是()

①欧洲人对蚕丝生产的描述有想象成分 ②各个大洲之间相对孤立的状态被打破

③随着时间的推移,知识传播在逐渐进步 ④丝绸已成为古罗马社会服饰的主要材料

A. ①③ B. ②④ C. ①②③ D. ②③④

12.甲、乙、丙、丁四位同学打算各写一篇关于世界市场形成的论文,他们采用了不同的研究方法,其中步骤比较合理,论证比较严谨的是( )

第一步 第二步

甲 提出世界市场雏形初现于新航路的开辟的观点 以亚当 斯密的言论作证据

乙 提出世界市场在工业革命后初步形成观点 以当时工业革命掀起殖民扩张的资料作证据

丙 查阅到“20世纪初世界被瓜分完毕”等一手史料 得出当时世界市场最终形成的结论

丁 查阅到联合国的职能 得出全球化是世界市场深入发展的结果的结论

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

13.工业革命首先发生在英国。下列各项,为英国工业革命的发生提供可靠政治保障的是

A. 海外殖民扩张和掠夺 B. 圈地运动的进行

C. 手工工场的发展 D. 资产阶级代议制的确立

14.1773年,英国政府通过《救济东印度公司条例》,授予东印度公司到北美殖民地销售积压茶叶的专利权,并严禁殖民地贩卖“私茶”;北美殖民地民众反对进口茶叶和英国商品,他们给违反规定的进口者的身上沾满柏油和羽毛。(如图)如图反映出( )

A. 英国政府放弃了自由贸易政策

B. 英国暴政激发了北美独立运动

C. 北美卷入世界市场的程度加深

D. 北美殖民地民众反抗意识增强

15.1959年新加坡自治政府成立,李光耀出任第一届总理。他虽然早年接受西方教育,但他却声称:他的内心并没有西方价值观念体系,“有的是东方的精神价值体系”。他执政后采取了一系列措施来刺激新加坡的发展,形成了现代化的“东亚模式”的基本原则。新加坡的国内生产总值的年增长率在60年代和70年代分别达到了8.8%和8.5%。对此理解最为正确的是( )

A. 弘扬东亚模式旨在巩固新加坡的独立 B. 西方价值观体系不能推动新加坡经济发展

C. 新加坡是具有移民特征的城市国家 D. 新加坡发展扩大了东方价值观念的影响力

16.冷战后美国著名历史学家小阿瑟 施莱辛格认为:美国人需要一个敌国,以给外交政策带来焦点和连续性。为了营造一个“民主的世界”,美国有义务去推进民主,扩大自由市场。上述对抗思维出现主要是因为( )

A. 美国把意识形态作为重要的参照系 B. 西方的民主自由价值观具有世界性

C. 中国改革开放后国际地位不断提高 D. 恐怖主义威胁到世界的和平与稳定

二、材料解析题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一广州自汉唐以来一直是中国最大的外贸海港,宋立国后率先在此设置市舶司,管理对外贸易。稍后不久,又在两浙路置司;咸平二年,则于杭州、明州各置市舶司,泉州市舶司迟至元裕二年设立。宋人赵汝适在其《诸蕃志》中列出了与宋代有贸易往来的国家名称超过了六十个。元丰年间,宋政府为保障入港商船的安全及防备走私,开始执行“望舶之制”,专门在广州、泉州等港设置了望检司。两宋海外贸易的规模之大,在市舶司净利收入中可略见一斑。宋初 59万缗,绍兴年间达到200万。宋代海外贸易的范围自西太平洋到印度洋、波斯湾,确为汉唐所未有。作为当时世界上最重要的海上贸易国家,它借助海外贸易这一个充满巨大经济利益的平台,吸引着国内外的经济要素不断进入近海区域,参与到近海市场的经济活动之中,从而为近海市场的兴起创造了条件。

——摘编自廖伊婕《宋代近海市场研究》

材料二第二次鸦片战争后,特别是 19世纪70年代,中国进出口贸易有了较大增长。从1877年开始,中国对外贸易经常性国际收支由顺差转为逆差。……1978-2001年中国进出口总额年均增长16.5%。20世纪90年代(除93年外)基本为顺差,顺差额为486.5亿美元。90年代到我国入世前,我国对225个税率下调,减少和取消配额和进口限制等非关税壁垒,以及实行单一的有管理的浮动汇率等制度,在出口方面实行出口退税制度,确立了我国在国际分工中劳动密集型产品的比较优势,为我国成为国际贸易大国奠定了基础。

——摘编自孙玉琴等《中国对外开放史》

(1) 据材料一并结合所学知识,概括宋代海外贸易发展的表现并分析其意义。

(2) 据材料二并结合所学知识,指出与近代相比改革开放以来我国对外贸易的主要变化并分析原因。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 两汉时期,中国封建王朝的强盛和繁荣,科技文化的先进对世界各地产生了极大的影响,中国对外活动的范围也在不断扩大。汉武帝时期,通过一系列的努力,终于叩开了通往西部世界的大门,汉朝的势力向西大大拓展。陆路上,从长安出发,越过葱岭,可到达中亚、西亚。海路最远可以航行到印度南部。当罗马帝国臻于鼎盛之时,汉王朝也极力主动地想要打通与罗马帝国的联系,甘英出使大秦,虽未完成使命,但加深了东汉对罗马的了解。

——摘编自沈福伟《中西文化交流史》等

材料二 汉朝外交决策与执行基本上是一致的,魏晋南北朝时期,外交决策与执行的分合关系经历了曲折的演变过程,但总的来说向着两者分离的方向发展,这是外交制度成熟的表现。至隋唐时期,二者的分离已经制度化,这促进了外交机构更加专业化,出现了专职的外交机构。汉代外交权力有过分集中之缺陷,及至隋唐,由于皇权政治的发育成熟,在外交管理方面,集权中包含着分权,在分权中贯穿着集权,这既提高了地方的主动性和积极性,又提高了外交的实际功效。外交管理体制的成熟与完善促使了隋唐与外国之间交流活跃,对外关系空前发展,许多著名的历史人物活跃在中外交流的舞台上。

——摘编自黎虎《汉唐外交制度史》等

材料三 中国提出有中国特色的大国外交,首先是对自己的新定位。中国特色的大国外交是新型大国的外交。事实上,中国正以一个新型大国的面目出现,活跃在地区与世界事务舞台上,在应对危机、维护和平、推动发展上,中国已处在重要的甚至是核心的位置,发挥着特别重要的作用。中国以更加积极的姿态参与和推动新机制和新规则的制定。当前,以G20和三大国际经济组织为核心的全球治理结构仍为国际经济体系的主要支柱。但与此同时,新的治理机制和新规则体系也开始兴起,以补充或规避原有体系中的不足或缺陷、应对新兴领域出现的问题。其中,中国发挥了关键作用,作出了最大贡献。

——摘自人民网《中国在国际组织和全球治理体系中的作用将更加突出》

(1)根据材料一,概括两汉时期对外交往呈现的特点。结合所学知识,论证汉武帝时期通过一系列努力,叩开了通往西部世界的大门。

(2)根据材料二,概括隋唐外交管理体制成熟与完善的表现。结合所学知识,列举隋唐通过海路进行对外交流的著名历史人物各一例。

(3)根据材料三,结合所学知识,指出中国作为“新型大国”在当前世界事务舞台上扮演的角色,并举例说明中国在“新的治理机制和新规则体系”的兴起中发挥了关键作用。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料在外力冲击下的中国现代化思潮和运动表现出一种回应外国侵略的民族自救的特征。也就是说,这种回应的目的,在很大的程度上是为了拯救民族危机。有的论者以此特征,把中国的现代化称之为一种“防御式的现代化”、即一种被动的现代化。在近代中国,西方的侵略的确是构成中国现代化的两大障碍之一(另一障碍是中国的封建主义)。所以,这种以挽救民族危机为动力或目的的现代化运动乃是中国近代社会的发展使然。“防卫型现代化”的特征对中国现代化的价值判断产生了负面的影响。这就是因为“防卫”的需要,“民族主义”或“文化本位”的情结始终制约着近代中国人对现代化价值的选择。这在很大的程度上妨碍了近代中国从对西方文化及西方的现代化进程进行深入而客观的了解,因此也在较大的程度上制约了中国现代化思潮与运动的深入发展。

——摘编自王继平《晚清中国现代化思潮的文化视角》

根据材料并结合中国近代史的知识,就材料整体或部分信息拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据;阐述完整,表达清晰)

1.【答案】D

2.【答案】C

3.【答案】A

4.【答案】D

5.【答案】D

6.【答案】B

7.【答案】C

8.【答案】C

9.【答案】A

10.【答案】D

11.【答案】A

12.【答案】C

13.【答案】D

14.【答案】D

15.【答案】D

16.【答案】A

17.【答案】【小题1】特点:政府加强了对贸易港的管理;港口数量增加;海外贸易繁荣,贸易范围扩大。

意义:增加了政府财政收入;为近海市场的兴起创造了条件;有利于中国经济与世界经济的互动;扩大了中华文明的世界影响力。

【小题2】变化:近代以来贸易逆差逐渐被贸易顺差取代;进出口商品结构逐渐合理优化(九十年代出口贸易显著增加)。

原因:改革开放政策的实行,产品科技含量逐渐提高,国家的经济实力的增强,国家税收政策的调整,和平与发展为成为世界发展主题。

18.【答案】(1)特点:规模大(或范围广);海陆并举;积极主动;以和平交往为主。(答出3点即可)

努力:发动三次对匈奴的战争;设立河西四郡;派遣张骞出使西域。

(2)表现:外交决策与执行的分离;专职外交机构的出现(外交机构的专业化);外交管理中集权与分权相结合。

代表人物:隋朝常骏;唐朝鉴真。

(3)角色:世界和平的建设者、全球发展的贡献者和国际秩序的维护者。

作用:成立上海合作组织;建立金砖国家领导人会晤机制;成立新开发银行;设立亚洲基础设施投资银行(可简称亚投行);设立丝路基金;召开“一带一路”国际合作高峰论坛。(任答其中4点即可)

19.【答案】首先,围绕设问信息,结合材料信息“在外力冲击下的中国现代化思潮和运动表现出一种回应外国侵略的民族自救的特征”可以提炼论题为:挽救民族危机是推动晚清现代化进程的重要动力。

其次,围绕提炼的论题“挽救民族危机是推动晚清现代化进程的重要动力”,结合中国近代救亡图存相关所学知识进行详细的阐述,如:鸦片战争后,面对西方国家的坚船利炮,一批先进的中国人主张学习西方,如魏源提出了“师夷之长技以制夷”的思想,这实际上是早期现代化的重要思想。19世纪60年代,统治阶级中的一些当权人物为了挽救国家的颓势,他们推行了一系列以“自强”“求富”为目标的洋务运动。为了自强,洋务派创办了一批官办的军事工业;为了求富,洋务派又开办了一批官督商办的民用企业;洋务新政引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试。洋务派期望洋务新政可以保障国家安全,抵抗外敌侵略,后来的事实证明这个目的未能达到。甲午中日战争后,民族危机日益严重,维新派掀起了戊戌维新运动,光绪帝推动“百日维新”,其所提出的涉及政治、经济、军事、文化、教育等方面除旧布新的举措,已经从洋务派的技术现代化,转向制度现代化。戊戌维新运动对于推动中国民族资本主义的发展和新思想的传播,起到了积极作用。《辛丑条约》签订后,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊,民族危机空前严重。1901年初,遭受重挫的清政府也试图通过“新政”进行“自救”,在官制、军事、商业、教育等方面进行了一系列改革。“新政”的内容与戊戌维新时期所颁布的改革举措颇多相似,但更为广泛深入。

最后,对论题再次总结升华,说明提炼的论题的准确性,如:总之,晚清现代化因外国侵略而起,随着民族危机的不断加深,现代化的内容逐渐推向深入,但腐败专制的封建王朝体制下,无法实现现代化。

故答案为:

论题:挽救民族危机是推动晚清现代化进程的重要动力。

阐述:鸦片战争后,面对西方国家的坚船利炮,一批先进的中国人主张学习西方,如魏源提出了“师夷之长技以制夷”的思想,这实际上是早期现代化的重要思想。19世纪60年代,统治阶级中的一些当权人物为了挽救国家的颓势,他们推行了一系列以“自强”“求富”为目标的洋务运动。为了自强,洋务派创办了一批官办的军事工业;为了求富,洋务派又开办了一批官督商办的民用企业;洋务新政引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试。洋务派期望洋务新政可以保障国家安全,抵抗外敌侵略,后来的事实证明这个目的未能达到。甲午中日战争后,民族危机日益严重,维新派掀起了戊戌维新运动,光绪帝推动“百日维新”,其所提出的涉及政治、经济、军事、文化、教育等方面除旧布新的举措,已经从洋务派的技术现代化,转向制度现代化。戊戌维新运动对于推动中国民族资本主义的发展和新思想的传播,起到了积极作用。《辛丑条约》签订后,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊,民族危机空前严重。1901年初,遭受重挫的清政府也试图通过“新政”进行“自救”,在官制、军事、商业、教育等方面进行了一系列改革。“新政”的内容与戊戌维新时期所颁布的改革举措颇多相似,但更为广泛深入。

总之,晚清现代化因外国侵略而起,随着民族危机的不断加深,现代化的内容逐渐推向深入,但腐败专制的封建王朝体制下,无法实现现代化。

第1页,共1页

同课章节目录