七下11《山地回忆》教学设计

图片预览

文档简介

七下11《山地回忆》教学设计

第一课时

教学目标

审美鉴赏:通读全文,梳理主要事件,把握“妞儿”的形象特点及与“我”的情感变化。

思维能力:细读对话,分析人物语言,理解妞儿直率、泼辣、善良的多重性格。

语言运用:积累语言,掌握“土靛、挂火、沤”等方言词汇及特定历史背景下的表达方式。

教学重点

1、通过事件概括与细节分析,全面认识妞儿的形象。

2、结合具体语句,体会人物对话中蕴含的乡土气息与时代精神。

教学难点

1、理解“阜平蓝”的象征意义,感悟战争背景下军民鱼水情的深刻内涵。

教学流程

一、导入——从“颜色”窥见时代

1、情境导入:

展示“阜平蓝”布料图片,提问:

“为何作者称这种颜色为‘阜平蓝’?它承载着怎样的记忆?”(原文:“这种蓝的颜色……想起在阜平穷山恶水之间度过的三年战斗的岁月。”)

2、明确目标:

通过“阜平蓝”这一线索,走进战火中的温情故事,解读平凡人物的伟大。

二、通读·理“事”

1、速读圈画:

任务:默读全文,用“△”标出“我”与妞儿一家交往的事件,用四字短语概括(如“河边争执”“送袜结缘”“贩枣买机”)。

2、预设事件:

河边争执 → 送袜结缘 → 日常往来 → 贩枣买机 → 离别赠布

3、详略分析表:

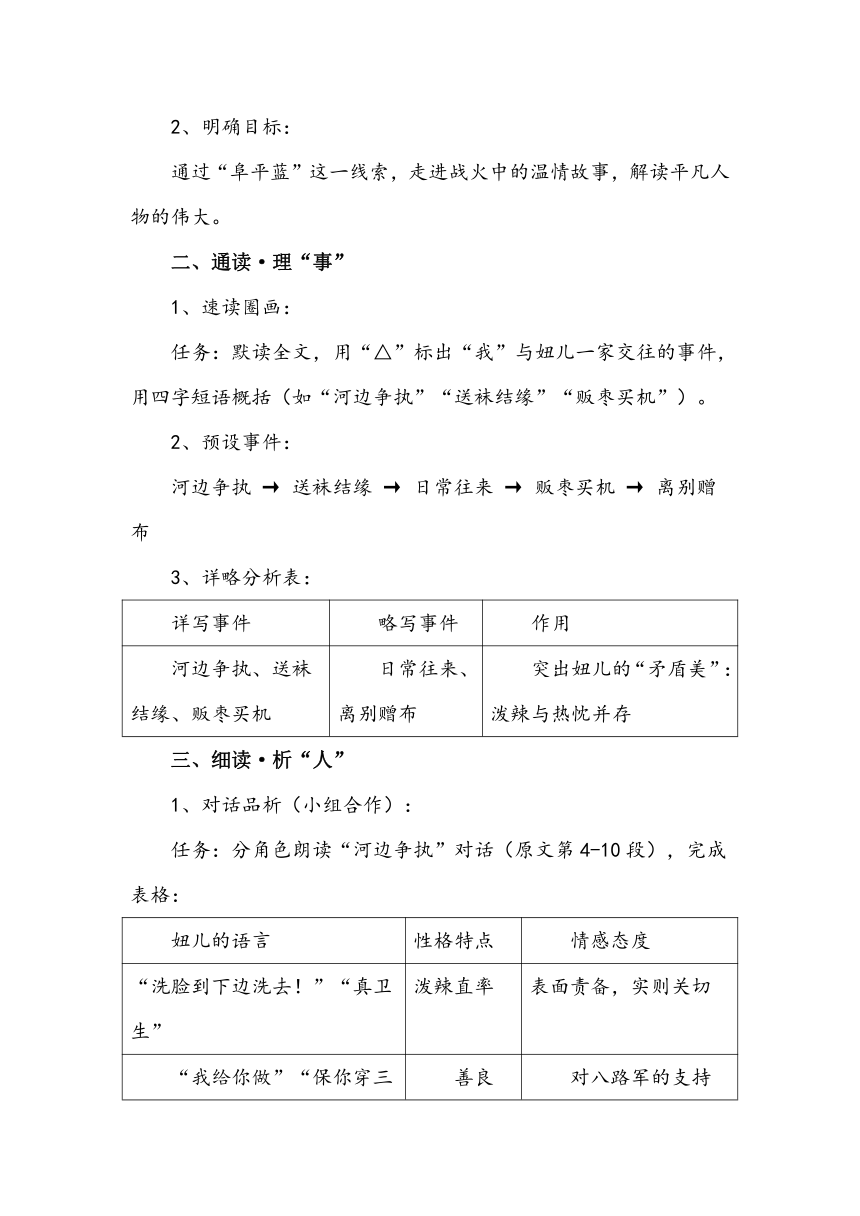

详写事件 略写事件 作用

河边争执、送袜结缘、贩枣买机 日常往来、离别赠布 突出妞儿的“矛盾美”:泼辣与热忱并存

三、细读·析“人”

1、对话品析(小组合作):

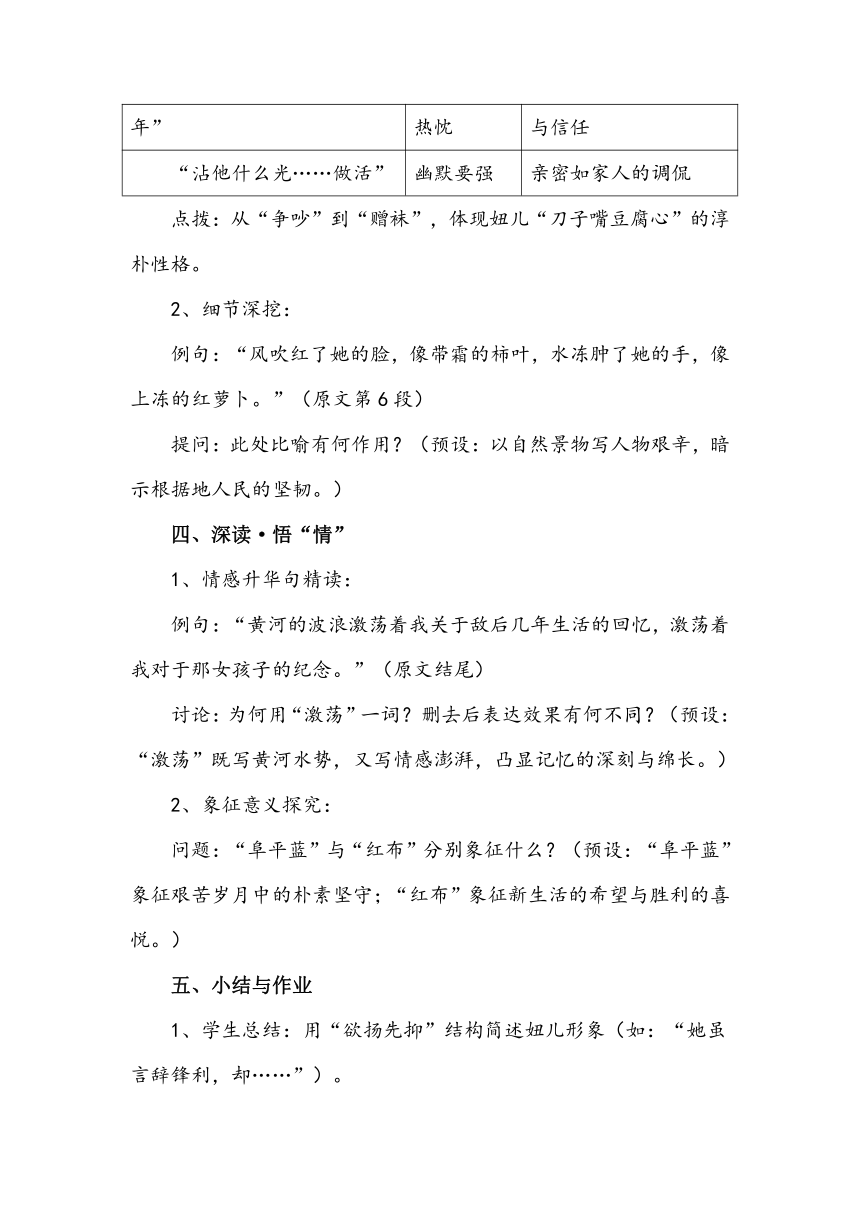

任务:分角色朗读“河边争执”对话(原文第4-10段),完成表格:

妞儿的语言 性格特点 情感态度

“洗脸到下边洗去!”“真卫生” 泼辣直率 表面责备,实则关切

“我给你做”“保你穿三年” 善良热忱 对八路军的支持与信任

“沾他什么光……做活” 幽默要强 亲密如家人的调侃

点拨:从“争吵”到“赠袜”,体现妞儿“刀子嘴豆腐心”的淳朴性格。

2、细节深挖:

例句:“风吹红了她的脸,像带霜的柿叶,水冻肿了她的手,像上冻的红萝卜。”(原文第6段)

提问:此处比喻有何作用?(预设:以自然景物写人物艰辛,暗示根据地人民的坚韧。)

四、深读·悟“情”

1、情感升华句精读:

例句:“黄河的波浪激荡着我关于敌后几年生活的回忆,激荡着我对于那女孩子的纪念。”(原文结尾)

讨论:为何用“激荡”一词?删去后表达效果有何不同?(预设:“激荡”既写黄河水势,又写情感澎湃,凸显记忆的深刻与绵长。)

2、象征意义探究:

问题:“阜平蓝”与“红布”分别象征什么?(预设:“阜平蓝”象征艰苦岁月中的朴素坚守;“红布”象征新生活的希望与胜利的喜悦。)

五、小结与作业

1、学生总结:用“欲扬先抑”结构简述妞儿形象(如:“她虽言辞锋利,却……”)。

六、作业设计:

1、基础题:摘抄3处体现妞儿性格的句子,并批注分析。

2、实践题:采访家中长辈,记录一件“军民互助”的往事,整理成200字短文。

七、板书设计

详写:争吵·赠袜·贩枣 → 泼辣·热忱·要强

略写:日常·离别 → 温情延续

“挂火”“下剩”→ 方言中的烟火气

“阜平蓝” = 艰苦坚守,“红布” = 胜利希望

第二课时

教学目标

语言运用:精读文本,赏析方言口语与生活化场景的运用,体会孙犁“诗化小说”的风格。

思维能力:深析主题,理解“小人物”在战争中的价值,培养对军民情谊的共情能力。

文化自信:勾连现实,探讨“平凡奉献”的意义,传承团结互助的精神。

教学重点

1、分析文中方言词、生活化对话对人物塑造的作用。

2、结合时代背景,理解“贩枣买机”等情节的深层含义。

教学难点

领悟孙犁“以柔写刚”的创作手法,感受战争文学中的温情书写。

教学流程

一、导入——方言中的烽火记忆

1、温故知新:

学生分享作业中采访的“军民互助”故事,教师点评细节的真实性。

2、问题切入:

“文中哪些‘土话’让你印象深刻?举例说明其表达效果。”

二、聚焦·语言之美

1、方言词品鉴:

任务:分组查找方言词(如“挂火、下剩、被摞”),完成表格:

方言词 本义 文中作用

挂火 生气 形象化呈现妞儿的直率性格

被摞 叠好的被子 体现北方农村的生活细节

沤 长时间浸泡 暗示杨树叶作为食物的艰辛

讨论:方言词如何增强文本的真实性与感染力?

2、生活化场景赏析:

例句:“她端着菜走了……永远不能分离了。”(原文第10段)

3、活动:仿写一段“战地生活”场景,要求使用方言词或口语化表达。

三、深析·主题之思

1、关键情节重读:

任务:精读“贩枣买机”部分(原文第14-18段),思考:

为何妞儿坚持要织布机?大伯为何“一定要买一架好的”?

预设:织布机象征根据地人民对自给自足的渴望,也暗含对未来的希望。

2、群文对比:

链接《荷花淀》,讨论:“孙犁笔下的女性有何共同点?”(预设:柔中带刚,既有乡土气息,又有革命情怀。)

四、勾连·现实之问

1、价值探讨:

辩论:“在和平年代,‘妞儿’式的平凡奉献是否过时?为什么?”

2、金句共勉:

“伟大出自平凡,英雄来自人民。‘阜平蓝’的坚守与‘红布’的希冀,正是民族精神的底色。”

五、创作·以笔传情

微写作:

以“我心中的‘阜平蓝’”为题,结合课文与生活,写一首小诗或一段抒情文字。

展示点评:评选“最佳意境奖”“最真挚情感奖”。

六、作业设计

1、基础题:完成课后练习第三题(分析口语化表达的作用)。

2、拓展题:阅读孙犁《白洋淀纪事》中的《荷花淀》,比较“妞儿”与“水生嫂”形象的异同。

3、实践题:用方言讲述《山地回忆》的片段,录制2分钟音频。

七、板书设计

方言词:“挂火”“被摞” → 真实感 + 地域性

生活场景:贩枣买机 → 艰辛中的希望

妞儿:泼辣 vs 热忱 → 柔中带刚的抗战女性

孙犁:诗意语言 vs 战争主题 → 以柔写刚的创作

织布机 = 自力更生,红布 = 胜利信仰

第一课时

教学目标

审美鉴赏:通读全文,梳理主要事件,把握“妞儿”的形象特点及与“我”的情感变化。

思维能力:细读对话,分析人物语言,理解妞儿直率、泼辣、善良的多重性格。

语言运用:积累语言,掌握“土靛、挂火、沤”等方言词汇及特定历史背景下的表达方式。

教学重点

1、通过事件概括与细节分析,全面认识妞儿的形象。

2、结合具体语句,体会人物对话中蕴含的乡土气息与时代精神。

教学难点

1、理解“阜平蓝”的象征意义,感悟战争背景下军民鱼水情的深刻内涵。

教学流程

一、导入——从“颜色”窥见时代

1、情境导入:

展示“阜平蓝”布料图片,提问:

“为何作者称这种颜色为‘阜平蓝’?它承载着怎样的记忆?”(原文:“这种蓝的颜色……想起在阜平穷山恶水之间度过的三年战斗的岁月。”)

2、明确目标:

通过“阜平蓝”这一线索,走进战火中的温情故事,解读平凡人物的伟大。

二、通读·理“事”

1、速读圈画:

任务:默读全文,用“△”标出“我”与妞儿一家交往的事件,用四字短语概括(如“河边争执”“送袜结缘”“贩枣买机”)。

2、预设事件:

河边争执 → 送袜结缘 → 日常往来 → 贩枣买机 → 离别赠布

3、详略分析表:

详写事件 略写事件 作用

河边争执、送袜结缘、贩枣买机 日常往来、离别赠布 突出妞儿的“矛盾美”:泼辣与热忱并存

三、细读·析“人”

1、对话品析(小组合作):

任务:分角色朗读“河边争执”对话(原文第4-10段),完成表格:

妞儿的语言 性格特点 情感态度

“洗脸到下边洗去!”“真卫生” 泼辣直率 表面责备,实则关切

“我给你做”“保你穿三年” 善良热忱 对八路军的支持与信任

“沾他什么光……做活” 幽默要强 亲密如家人的调侃

点拨:从“争吵”到“赠袜”,体现妞儿“刀子嘴豆腐心”的淳朴性格。

2、细节深挖:

例句:“风吹红了她的脸,像带霜的柿叶,水冻肿了她的手,像上冻的红萝卜。”(原文第6段)

提问:此处比喻有何作用?(预设:以自然景物写人物艰辛,暗示根据地人民的坚韧。)

四、深读·悟“情”

1、情感升华句精读:

例句:“黄河的波浪激荡着我关于敌后几年生活的回忆,激荡着我对于那女孩子的纪念。”(原文结尾)

讨论:为何用“激荡”一词?删去后表达效果有何不同?(预设:“激荡”既写黄河水势,又写情感澎湃,凸显记忆的深刻与绵长。)

2、象征意义探究:

问题:“阜平蓝”与“红布”分别象征什么?(预设:“阜平蓝”象征艰苦岁月中的朴素坚守;“红布”象征新生活的希望与胜利的喜悦。)

五、小结与作业

1、学生总结:用“欲扬先抑”结构简述妞儿形象(如:“她虽言辞锋利,却……”)。

六、作业设计:

1、基础题:摘抄3处体现妞儿性格的句子,并批注分析。

2、实践题:采访家中长辈,记录一件“军民互助”的往事,整理成200字短文。

七、板书设计

详写:争吵·赠袜·贩枣 → 泼辣·热忱·要强

略写:日常·离别 → 温情延续

“挂火”“下剩”→ 方言中的烟火气

“阜平蓝” = 艰苦坚守,“红布” = 胜利希望

第二课时

教学目标

语言运用:精读文本,赏析方言口语与生活化场景的运用,体会孙犁“诗化小说”的风格。

思维能力:深析主题,理解“小人物”在战争中的价值,培养对军民情谊的共情能力。

文化自信:勾连现实,探讨“平凡奉献”的意义,传承团结互助的精神。

教学重点

1、分析文中方言词、生活化对话对人物塑造的作用。

2、结合时代背景,理解“贩枣买机”等情节的深层含义。

教学难点

领悟孙犁“以柔写刚”的创作手法,感受战争文学中的温情书写。

教学流程

一、导入——方言中的烽火记忆

1、温故知新:

学生分享作业中采访的“军民互助”故事,教师点评细节的真实性。

2、问题切入:

“文中哪些‘土话’让你印象深刻?举例说明其表达效果。”

二、聚焦·语言之美

1、方言词品鉴:

任务:分组查找方言词(如“挂火、下剩、被摞”),完成表格:

方言词 本义 文中作用

挂火 生气 形象化呈现妞儿的直率性格

被摞 叠好的被子 体现北方农村的生活细节

沤 长时间浸泡 暗示杨树叶作为食物的艰辛

讨论:方言词如何增强文本的真实性与感染力?

2、生活化场景赏析:

例句:“她端着菜走了……永远不能分离了。”(原文第10段)

3、活动:仿写一段“战地生活”场景,要求使用方言词或口语化表达。

三、深析·主题之思

1、关键情节重读:

任务:精读“贩枣买机”部分(原文第14-18段),思考:

为何妞儿坚持要织布机?大伯为何“一定要买一架好的”?

预设:织布机象征根据地人民对自给自足的渴望,也暗含对未来的希望。

2、群文对比:

链接《荷花淀》,讨论:“孙犁笔下的女性有何共同点?”(预设:柔中带刚,既有乡土气息,又有革命情怀。)

四、勾连·现实之问

1、价值探讨:

辩论:“在和平年代,‘妞儿’式的平凡奉献是否过时?为什么?”

2、金句共勉:

“伟大出自平凡,英雄来自人民。‘阜平蓝’的坚守与‘红布’的希冀,正是民族精神的底色。”

五、创作·以笔传情

微写作:

以“我心中的‘阜平蓝’”为题,结合课文与生活,写一首小诗或一段抒情文字。

展示点评:评选“最佳意境奖”“最真挚情感奖”。

六、作业设计

1、基础题:完成课后练习第三题(分析口语化表达的作用)。

2、拓展题:阅读孙犁《白洋淀纪事》中的《荷花淀》,比较“妞儿”与“水生嫂”形象的异同。

3、实践题:用方言讲述《山地回忆》的片段,录制2分钟音频。

七、板书设计

方言词:“挂火”“被摞” → 真实感 + 地域性

生活场景:贩枣买机 → 艰辛中的希望

妞儿:泼辣 vs 热忱 → 柔中带刚的抗战女性

孙犁:诗意语言 vs 战争主题 → 以柔写刚的创作

织布机 = 自力更生,红布 = 胜利信仰

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读