第20课 明清时期社会经济的发展 课件(17页) 2024-2025学年历史统编版七年级下册

文档属性

| 名称 | 第20课 明清时期社会经济的发展 课件(17页) 2024-2025学年历史统编版七年级下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-27 07:35:35 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

经过清初的恢复,社会经济在清朝前期得到迅速发展,农业、手工业和商业有了长足的进步。据历史学家研究,当时中国的经济总量居世界首位。清朝前期的社会经济有什么新的发展变化?人口增长的情况如何?

本课重点:分析经济发展的原因和影响,初步了解自然、社会发展与人口增长的辩证关系。

本课难点:分析经济发展的原因和影响,初步了解自然、社会发展与人口增长的辩证关系。

1.能归纳清朝前期农业、手工业和商业的发展状况

2.能分析清朝前期经济发展的原因及影响

3.能知道清朝前期人口增长的原因及带来的社会问题

导学内容

主题一:农业生产的恢复和发展

1、明朝

(1)政策:明太祖下令允许民众开垦各地荒闲的田地,实行( )的政策。

轻徭薄赋、休养生息

(2)明朝措施:

①组织大规模的移民屯田,对社会经济的恢复与发展发挥了重要作用;

②对全国土地进行核查,编制土地文册,作为征收赋税的依据,使得税收更加公平合理,也增加了政府的财政收入。

(3)明朝作物:明朝引进了原产于美洲的玉米、甘薯、花生等作物。

导学内容

主题一:农业生产的恢复和发展

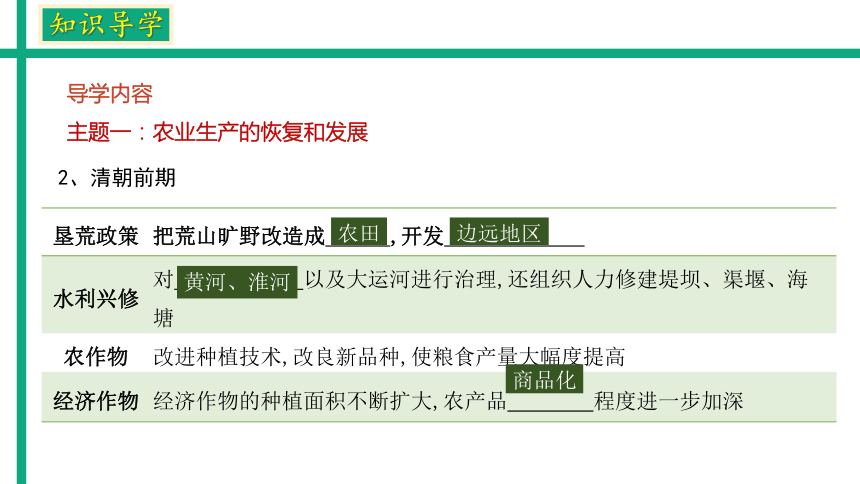

2、清朝前期

垦荒政策 把荒山旷野改造成 ,开发

水利兴修 对 以及大运河进行治理,还组织人力修建堤坝、渠堰、海塘

农作物 改进种植技术,改良新品种,使粮食产量大幅度提高

经济作物 经济作物的种植面积不断扩大,农产品 程度进一步加深

农田

边远地区

黄河、淮河

商品化

导学内容

主题二:手工业和商业的发展

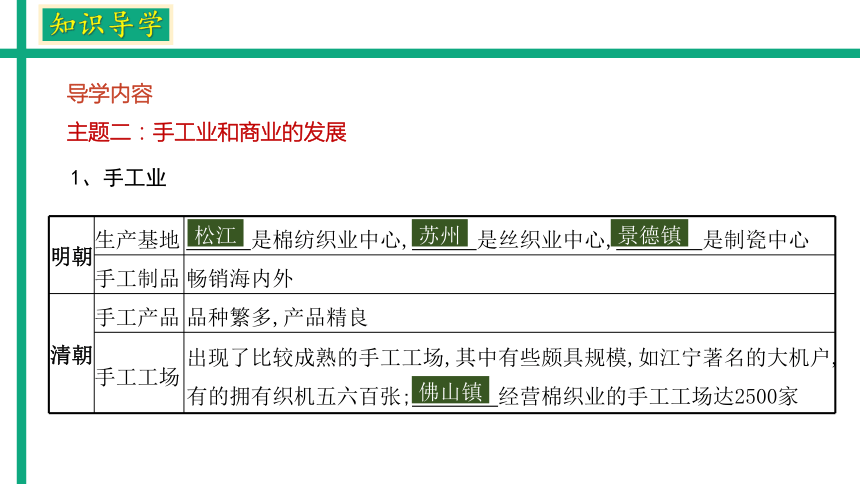

1、手工业

明朝 生产基地 是棉纺织业中心, 是丝织业中心, 是制瓷中心

手工制品 畅销海内外

清朝 手工产品 品种繁多,产品精良

手工工场 出现了比较成熟的手工工场,其中有些颇具规模,如江宁著名的大机户,有的拥有织机五六百张; 经营棉织业的手工工场达2500家

松江

苏州

景德镇

佛山镇

导学内容

主题二:手工业和商业的发展

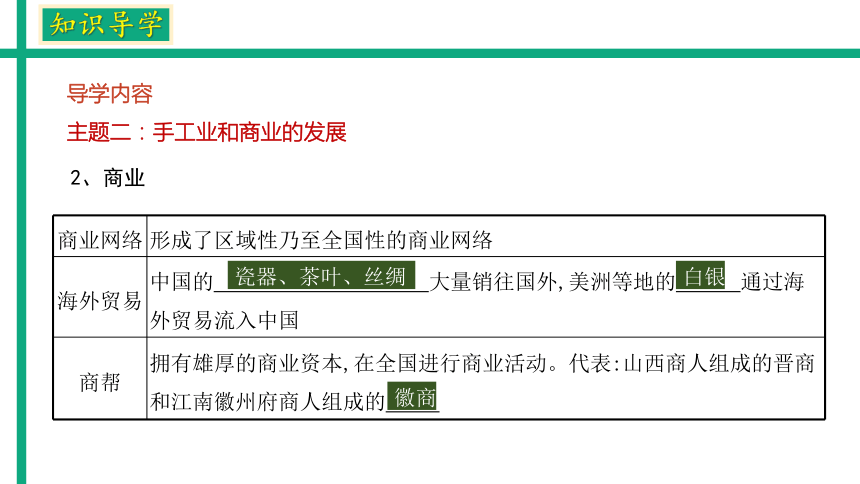

2、商业

商业网络 形成了区域性乃至全国性的商业网络

海外贸易 中国的 大量销往国外,美洲等地的 通过海外贸易流入中国

商帮 拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。代表:山西商人组成的晋商和江南徽州府商人组成的

瓷器、茶叶、丝绸

白银

徽商

假设你是清朝乾隆时期的“经济顾问团队”。此时国库充盈、人口激增至3亿,但粮食短缺和社会矛盾逐渐显现。

皇帝问政:“康乾盛世究竟是怎样的经济格局?如何应对人口增长带来的挑战?”

任务要求:通过分析历史证据,总结明清经济繁荣的根源,提出应对策略。

破解“乾隆盛世繁荣密码”——经济要素如何联动?

探究活动一:解密“耕地扩大”奇迹

时 间 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661) 5 493 576

康熙二十四年(1685) 6 078 430

雍正二年(1724) 6 837 914

乾隆三十一年(1766) 7 414 495

想一想:1661—1766 年,耕地面积发生了什么变化?这种变化是由哪些因素导致的?

耕地增长约35%,原因包括移民屯田垦荒、丈量土地确保税赋公平、边疆开发(如湖广平原)。政策减免新人口税赋,鼓励生育,间接推动边疆开垦需求。

探究活动二:高产作物的“蝴蝶效应”

角色扮演:学生分组扮演“农民”“商人”“官员”,分析材料:

材料1:玉米、甘薯传入,“亩产十倍于稻,不择地而生”(教材P117)。

材料2:清朝以前,江南盛产稻米,养鱼业很发达,被誉为鱼米之乡。到了清中期,江汉平原、洞庭湖和湘江沿岸地区,粮食产量有较大提高。当时的湖广地区成为新的商品粮基地。(教材相关史事)。

任务:

(农民组)玉米、甘薯如何改变农业生产模式?(土地利用率提升)

(商人组)新作物推广如何促进商品化经营?(烟草、棉花种植扩大→手工业原料充足)

(官员组)人口激增3亿的利与弊?(劳动力充足 vs 边疆移民压力)

高产作物养活更多人口,推动经济作物种植(棉花、烟草),加速农产品商品化。

人地矛盾激化促使人口向边疆流动,推动区域开发(如“湖广填四川”)。

探究活动三:商业网络与全球贸易

明清时期的制瓷中心为江西景德镇,它的制瓷技术达到了我国古代传统制瓷业的巅峰。明清时期都在这里设置官窑,规模宏大,工人众多,制作工序细致复杂。景德镇的民窑也很发达,从事制瓷生产的民众数以万计。景德镇的瓷器不仅畅销国内,还远销海外,成为重要的外贸商品。

材料1

材料2

清朝商业繁荣的表现有哪些?(商帮、四大工商业市镇、白银流入)

为何中国经济能融入“全球经济体系”?(丝绸、瓷器、茶叶出口占据国际市场)

“闭关锁国”政策与商帮活动的矛盾如何预示危机?(商帮依赖国内贸易 vs 失去外贸主导权)

商帮(晋商、徽商)连接全国市场,手工业品出口换回白银,推动货币经济;但闭关政策限制外贸活力,最终被西方超越。

合作任务:全班协作在黑板上绘制经济要素关系图,以“人口激增”为核心,填写耕地、作物、手工业、商业四个支点,标注相互影响

人口激增 → 新作物推广(玉米、甘薯) → 商品化↑ → 手工业↑

耕地扩大(政策支持+边疆开发) → 粮食↑

劳动力充足 → 手工业繁荣(景德镇、松江)

商业兴盛(商帮、白银)

财政充盈但隐患(闭关锁国)

清朝前期社会经济的发展

农业生产的恢复和发展

原因:重视农业生产,推行垦荒政策

表现:耕地面积扩大;兴修水利;粮食产量提高

意义:有利于社会稳定;推动商品经济发展

手工业和商业的发展

手工业:出现比较成熟的手工业工场

商业:商业发达

人口的增长

原因:清前期统治者采取的恢复社会经济的措施

带来的问题:人地矛盾突出;社会压力增大

1.观察下图清朝顺治年间全国耕地面积,可知当时( )。

A.农业稳步发展

B.苛捐杂税繁重

C.官僚机构臃肿

D.对外贸易发达

A

2.清朝前期,江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50 000人。下列对材料解读最准确的一项是( )。

A.有些手工工场已经颇具规模

B.当时的人们很喜欢集中生产

C.清朝前期棉纺织业开始兴起

D.农业发展促进了手工业的兴盛

A

3.明朝后期,一些新的农作物品种传入中国,至清朝乾隆时期高产粮食作物玉米、甘薯得到推广种植。清朝官员陆耀因编写《甘薯录》而被晋升为湖南巡抚,乾隆皇帝曾多次劝谕百姓种植玉米。这体现出当时( )。

A.玉米、甘薯成为主要粮食作物

B.政府重视推广高产作物

C.人地矛盾得到解决

D.农业生产技术取得突破

B

经过清初的恢复,社会经济在清朝前期得到迅速发展,农业、手工业和商业有了长足的进步。据历史学家研究,当时中国的经济总量居世界首位。清朝前期的社会经济有什么新的发展变化?人口增长的情况如何?

本课重点:分析经济发展的原因和影响,初步了解自然、社会发展与人口增长的辩证关系。

本课难点:分析经济发展的原因和影响,初步了解自然、社会发展与人口增长的辩证关系。

1.能归纳清朝前期农业、手工业和商业的发展状况

2.能分析清朝前期经济发展的原因及影响

3.能知道清朝前期人口增长的原因及带来的社会问题

导学内容

主题一:农业生产的恢复和发展

1、明朝

(1)政策:明太祖下令允许民众开垦各地荒闲的田地,实行( )的政策。

轻徭薄赋、休养生息

(2)明朝措施:

①组织大规模的移民屯田,对社会经济的恢复与发展发挥了重要作用;

②对全国土地进行核查,编制土地文册,作为征收赋税的依据,使得税收更加公平合理,也增加了政府的财政收入。

(3)明朝作物:明朝引进了原产于美洲的玉米、甘薯、花生等作物。

导学内容

主题一:农业生产的恢复和发展

2、清朝前期

垦荒政策 把荒山旷野改造成 ,开发

水利兴修 对 以及大运河进行治理,还组织人力修建堤坝、渠堰、海塘

农作物 改进种植技术,改良新品种,使粮食产量大幅度提高

经济作物 经济作物的种植面积不断扩大,农产品 程度进一步加深

农田

边远地区

黄河、淮河

商品化

导学内容

主题二:手工业和商业的发展

1、手工业

明朝 生产基地 是棉纺织业中心, 是丝织业中心, 是制瓷中心

手工制品 畅销海内外

清朝 手工产品 品种繁多,产品精良

手工工场 出现了比较成熟的手工工场,其中有些颇具规模,如江宁著名的大机户,有的拥有织机五六百张; 经营棉织业的手工工场达2500家

松江

苏州

景德镇

佛山镇

导学内容

主题二:手工业和商业的发展

2、商业

商业网络 形成了区域性乃至全国性的商业网络

海外贸易 中国的 大量销往国外,美洲等地的 通过海外贸易流入中国

商帮 拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。代表:山西商人组成的晋商和江南徽州府商人组成的

瓷器、茶叶、丝绸

白银

徽商

假设你是清朝乾隆时期的“经济顾问团队”。此时国库充盈、人口激增至3亿,但粮食短缺和社会矛盾逐渐显现。

皇帝问政:“康乾盛世究竟是怎样的经济格局?如何应对人口增长带来的挑战?”

任务要求:通过分析历史证据,总结明清经济繁荣的根源,提出应对策略。

破解“乾隆盛世繁荣密码”——经济要素如何联动?

探究活动一:解密“耕地扩大”奇迹

时 间 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661) 5 493 576

康熙二十四年(1685) 6 078 430

雍正二年(1724) 6 837 914

乾隆三十一年(1766) 7 414 495

想一想:1661—1766 年,耕地面积发生了什么变化?这种变化是由哪些因素导致的?

耕地增长约35%,原因包括移民屯田垦荒、丈量土地确保税赋公平、边疆开发(如湖广平原)。政策减免新人口税赋,鼓励生育,间接推动边疆开垦需求。

探究活动二:高产作物的“蝴蝶效应”

角色扮演:学生分组扮演“农民”“商人”“官员”,分析材料:

材料1:玉米、甘薯传入,“亩产十倍于稻,不择地而生”(教材P117)。

材料2:清朝以前,江南盛产稻米,养鱼业很发达,被誉为鱼米之乡。到了清中期,江汉平原、洞庭湖和湘江沿岸地区,粮食产量有较大提高。当时的湖广地区成为新的商品粮基地。(教材相关史事)。

任务:

(农民组)玉米、甘薯如何改变农业生产模式?(土地利用率提升)

(商人组)新作物推广如何促进商品化经营?(烟草、棉花种植扩大→手工业原料充足)

(官员组)人口激增3亿的利与弊?(劳动力充足 vs 边疆移民压力)

高产作物养活更多人口,推动经济作物种植(棉花、烟草),加速农产品商品化。

人地矛盾激化促使人口向边疆流动,推动区域开发(如“湖广填四川”)。

探究活动三:商业网络与全球贸易

明清时期的制瓷中心为江西景德镇,它的制瓷技术达到了我国古代传统制瓷业的巅峰。明清时期都在这里设置官窑,规模宏大,工人众多,制作工序细致复杂。景德镇的民窑也很发达,从事制瓷生产的民众数以万计。景德镇的瓷器不仅畅销国内,还远销海外,成为重要的外贸商品。

材料1

材料2

清朝商业繁荣的表现有哪些?(商帮、四大工商业市镇、白银流入)

为何中国经济能融入“全球经济体系”?(丝绸、瓷器、茶叶出口占据国际市场)

“闭关锁国”政策与商帮活动的矛盾如何预示危机?(商帮依赖国内贸易 vs 失去外贸主导权)

商帮(晋商、徽商)连接全国市场,手工业品出口换回白银,推动货币经济;但闭关政策限制外贸活力,最终被西方超越。

合作任务:全班协作在黑板上绘制经济要素关系图,以“人口激增”为核心,填写耕地、作物、手工业、商业四个支点,标注相互影响

人口激增 → 新作物推广(玉米、甘薯) → 商品化↑ → 手工业↑

耕地扩大(政策支持+边疆开发) → 粮食↑

劳动力充足 → 手工业繁荣(景德镇、松江)

商业兴盛(商帮、白银)

财政充盈但隐患(闭关锁国)

清朝前期社会经济的发展

农业生产的恢复和发展

原因:重视农业生产,推行垦荒政策

表现:耕地面积扩大;兴修水利;粮食产量提高

意义:有利于社会稳定;推动商品经济发展

手工业和商业的发展

手工业:出现比较成熟的手工业工场

商业:商业发达

人口的增长

原因:清前期统治者采取的恢复社会经济的措施

带来的问题:人地矛盾突出;社会压力增大

1.观察下图清朝顺治年间全国耕地面积,可知当时( )。

A.农业稳步发展

B.苛捐杂税繁重

C.官僚机构臃肿

D.对外贸易发达

A

2.清朝前期,江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50 000人。下列对材料解读最准确的一项是( )。

A.有些手工工场已经颇具规模

B.当时的人们很喜欢集中生产

C.清朝前期棉纺织业开始兴起

D.农业发展促进了手工业的兴盛

A

3.明朝后期,一些新的农作物品种传入中国,至清朝乾隆时期高产粮食作物玉米、甘薯得到推广种植。清朝官员陆耀因编写《甘薯录》而被晋升为湖南巡抚,乾隆皇帝曾多次劝谕百姓种植玉米。这体现出当时( )。

A.玉米、甘薯成为主要粮食作物

B.政府重视推广高产作物

C.人地矛盾得到解决

D.农业生产技术取得突破

B

同课章节目录