2025年高考倒计时历史大突破:新航路开辟后的食物物种交流(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年高考倒计时历史大突破:新航路开辟后的食物物种交流(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 313.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-27 10:43:01 | ||

图片预览

文档简介

2025年高考倒计时历史大突破:新航路开辟后的食物物种交流

一、单选题:本大题共20小题,共20分。

1.明清时期,西南地区的农民种植的高产作物除了满足自用,也将余留部分拿到市场出售。还有农民将量少价高的大米拿去贩卖,再购买相对便宜的高产作物来食用。据此可知,高产作物的种植( )

A. 推动了农产品的商品化 B. 促使政府改革赋税制度

C. 加剧了山区的水土流失 D. 意在解决人口激增问题

2.1701年,喜剧《茶迷贵妇人》在阿姆斯特丹上演,剧本描述了妇人们对茶会的狂热,忽略了作为家庭主妇的责任,恼怒的男人在酒馆里寻找安慰,并最终导致了许多家庭毁灭的故事。据此可推知()

A. 当时欧洲的饮茶之风流行 B. 茶消费导致欧洲道德沦丧

C. 女性的政治地位显著提升 D. 饮茶习俗导致咖啡馆衰落

3.如表是关于番薯传入中国的不同史料记载。据此可以确定的事实是( )

史料 出处

漳人初得此种,虑人之多种之也。诒曰:食之多病。近年以来,其种遂胜。 《漳州府志》(1573年)

番薯,皮紫,味稍甘于薯芋,尤易蕃。郡本无此种,自万历甲午(1594年)荒后,明年都御史金学曾抚闽,从外番丐种归,教民种植以当谷食,足果其腹,荒不为灾。 《福州府志》(1613年)

福州船出海陈振龙者往吕宋国觅番蓣种,挟小篮中而来……他谷皆贵,惟蓣独稔,乡民活于薯者十之七八。 (明)苏琰《朱蓣疏》

A. 官修方志史料价值高于私人撰述 B. 番薯最早传入之地应为福建漳州

C. 多种史料互证即可得知历史真相 D. 番薯的功用在明末即已受到重视

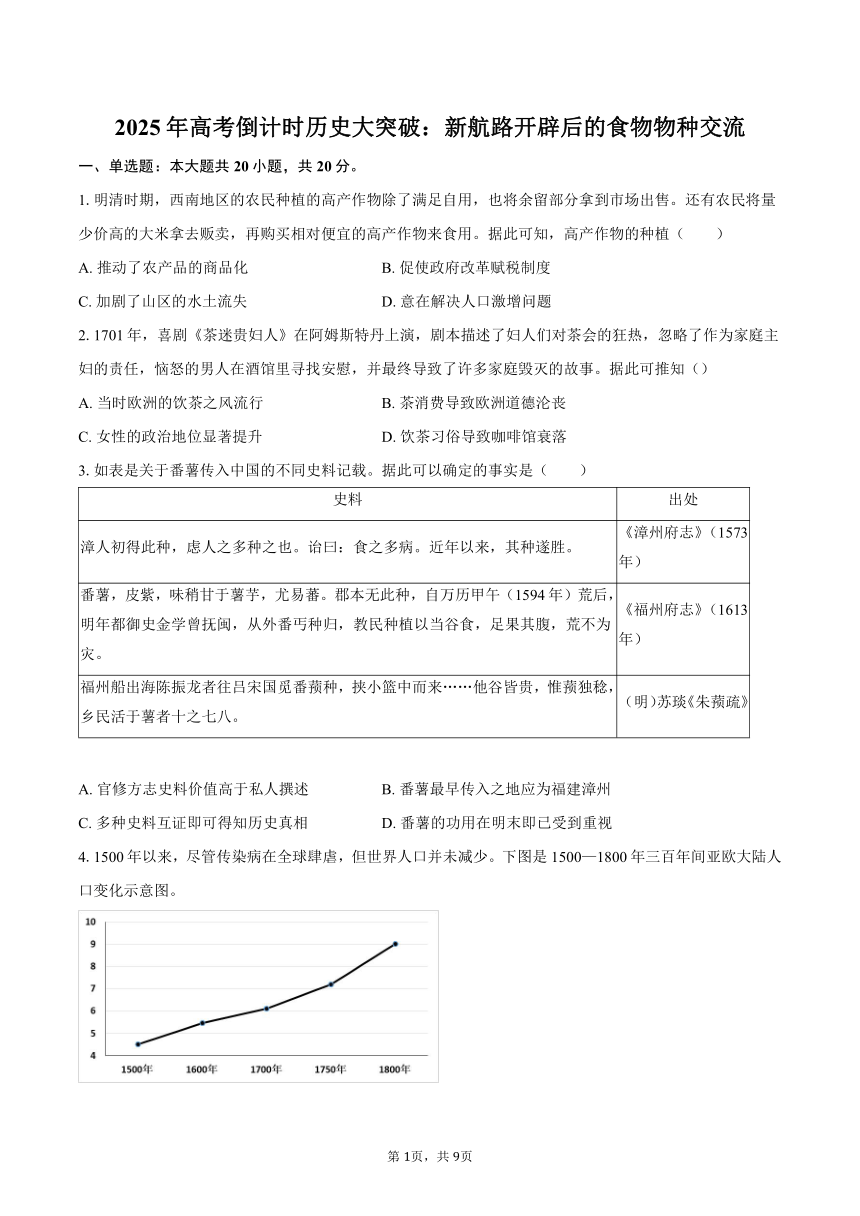

4.1500年以来,尽管传染病在全球肆虐,但世界人口并未减少。下图是1500—1800年三百年间亚欧大陆人口变化示意图。

亚欧大陆人口变化(单位:亿)

下列选项能解释这一变化的是( )

A. 新航路开辟后全球之间物种交流 B. 工业革命后传染病被消除

C. 大国协调为特征的国际关系建立 D. 高度集约的现代农业发展

5.“从西欧到中国的土地上,美洲的豆类提供了蛋白质,番茄和辣椒提供了维生素……花生和番茄在东南亚热带的土地上疯长,以丰厚的产出支撑着众多的人口。”这一现象表明( )

A. 资本主义世界市场已基本形成 B. 物种实现了世界性的自由流动

C. 物种交流丰富了亚欧社会生活 D. 商品输出成为殖民扩张的手段

6.1500年,亚欧大陆人口约为4.25亿。到1600年,人口增加了25%,达到5.45亿。从1700年开始,人口的增长速度超过了历史上的任何一个时期。到1750年,人口达到7.2亿,1800年人口突破9亿。这种状况( )

A. 降低了工业革命的人力成本 B. 促进了全球商品贸易网的形成

C. 推动了国际劳动分工的出现 D. 得益于大航海带来的物种交换

7.如表所示为某学者提出的关于玉米在中国的传播路线。这可用于说明( )

传播路线 详情

西北路线 从西亚、中亚沿陆上丝绸之路传入中国西北(陕西、甘肃)

西南路线 由葡萄牙人把玉米带往印度,经印度、缅甸等国传入中国西南(云南),后推广至川、黔

东南沿海路线 越印度洋、中国南海,由葡萄牙人和华裔商人把玉米传入我国东南沿海(福建、浙江、广东)

A. 古代中国的长途贸易网络较为发达 B. 新航路开辟对全球物种传播的影响

C. 中国古代对外交往主要以陆路为主 D. 中国各地区对玉米的接受程度不同

8.新航路开辟以后,世界许多地区的植物种子被带回欧洲,经培育改良,成为欧洲人的食物原料,如玉米、土豆等。欧洲人也将欧洲的一些植物种子带到殖民地进行培育生产,最终成为殖民地人民的重要食材。这说明新航路开辟()

A. 未给殖民地造成任何打击和破坏 B. 有利于世界各地文明的交融

C. 带来的物种交流助推新大陆发展 D. 促进新旧大陆经济互补和共同发展

9.17世纪初,法国因认为马铃薯是发烧的诱因一度禁止人们食用。1785年的法国粮食连年歉收,由于马铃薯适应能力强、产量高,成为当时解决法国北部饥荒的主要食粮。工业革命后,马铃薯成为首个现代“便利食品”。据此可知,马铃薯的传播与推广()

A. 保障了欧洲人口持续增长 B. 适应了社会经济发展的需要

C. 推动了洲际经济贸易发展 D. 颠覆了欧洲传统的饮食结构

10.明清时期,传入我国的美洲作物有近30种;美洲人民也开始接触到中国的瓷器、丝绸、茶及一些农作物;欧洲人逐渐发展出了茶、咖啡、可可的饮料文化。随着热饮的盛行,购置中国瓷制的饮具、炊具成为欧洲家庭的时尚。这表明()

A. 物种实现了世界性的自由流动 B. 欧洲加强了对亚洲、美洲的掠夺

C. 世界各地人民的生活得到丰富 D. 西方的世界殖民体系得以确立

11.玉米、甘薯、马铃薯是美洲农夫赠给世界的三份大礼,同时花生、可可、番茄、南瓜、凤梨以及几种豆类也传到世界各地;而美洲则从欧亚大陆获得了小麦、燕麦、大麦等谷物以及柑橘类水果,甘蔗、咖啡和棉花也进入了美洲。这些现象表明()

A. 美洲地区的族群混合现象得以形成 B. 美洲地区原有的社会体系走向解体

C. 世界范围的多元文明格局得到维护 D. 跨区域大范围的全球联系初步建立

12.咖啡原产于非洲的埃塞俄比亚。1689年,荷兰人在爪哇建立咖啡种植园。18世纪上半叶,英国人、西班牙人、葡萄牙人陆续将咖啡引入牙买加、古巴、危地马拉、巴西等地,大量黑人从事咖啡种植,咖啡风靡全球。这表明()

A. 世界贸易中心发生变迁 B. 世界市场已经初步形成

C. 殖民扩张推动物种交流 D. 商业经营方式发生改变

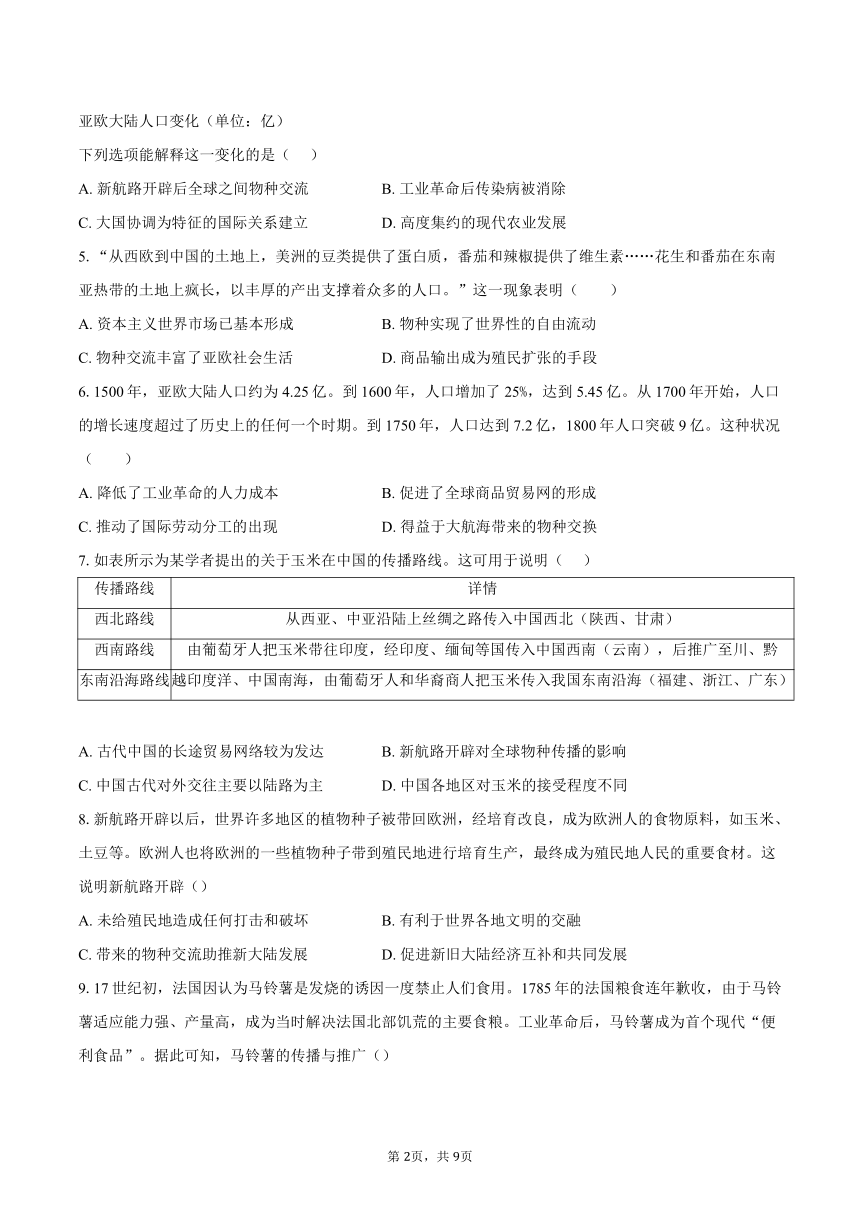

13.如图是17世纪欧洲一本书中所记载的凤梨、马铃薯、木薯的插图,它反映出世界地理大发现( )

A. 促使商路和国际贸易中心转移 B. 促进了洲际间农业物种的交流

C. 为欧洲提供了资本的原始积累 D. 使美洲传统社会遭到灭顶之灾

14.1570年,原产于南美洲的马铃薯被带回西班牙后就迅速在欧洲各地传播,到18世纪末,用马铃薯做的饭菜在欧洲许多地区已最终取代由面包与粥构成的饮食体系。这种转变客观上说明()

A. 工业革命改变了人类的食物结构 B. 列强扩张影响到人们的社会生活

C. 经济发展提升了人们的生活水平 D. 欧洲民众的生活质量在全球最高

15.据相关县志记载,明末清初重庆地区引进了玉米并得到广泛种植,巴县“半倚包谷为活,其功实居稻麦之半”,长寿县百姓所产包谷可“代半岁之粮“。据此可知,上述地区引进和推广玉米( )

A. 改变了饮食结构 B. 推动了商品经济发展

C. 加快了人口增长 D. 造成了水土严重流失

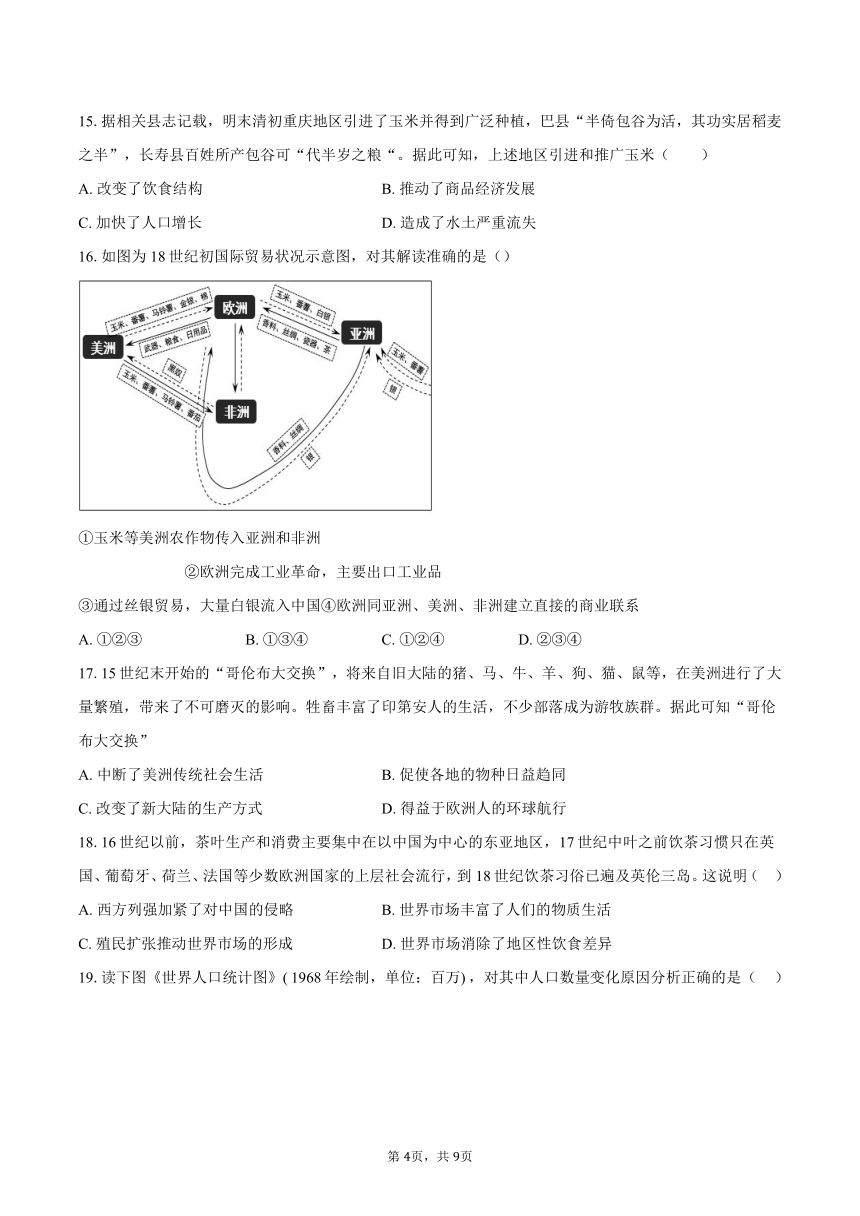

16.如图为18世纪初国际贸易状况示意图,对其解读准确的是()

①玉米等美洲农作物传入亚洲和非洲

②欧洲完成工业革命,主要出口工业品

③通过丝银贸易,大量白银流入中国④欧洲同亚洲、美洲、非洲建立直接的商业联系

A. ①②③ B. ①③④ C. ①②④ D. ②③④

17.15世纪末开始的“哥伦布大交换”,将来自旧大陆的猪、马、牛、羊、狗、猫、鼠等,在美洲进行了大量繁殖,带来了不可磨灭的影响。牲畜丰富了印第安人的生活,不少部落成为游牧族群。据此可知“哥伦布大交换”

A. 中断了美洲传统社会生活 B. 促使各地的物种日益趋同

C. 改变了新大陆的生产方式 D. 得益于欧洲人的环球航行

18.16世纪以前,茶叶生产和消费主要集中在以中国为中心的东亚地区,17世纪中叶之前饮茶习惯只在英国、葡萄牙、荷兰、法国等少数欧洲国家的上层社会流行,到18世纪饮茶习俗已遍及英伦三岛。这说明( )

A. 西方列强加紧了对中国的侵略 B. 世界市场丰富了人们的物质生活

C. 殖民扩张推动世界市场的形成 D. 世界市场消除了地区性饮食差异

19.读下图《世界人口统计图》( 1968年绘制,单位:百万) ,对其中人口数量变化原因分析正确的是( )

①英美等国陆续颁布奴隶贸易禁令后非洲人口开始缓慢增长

②18世纪亚洲人口快速增长与外来高产作物传入和推广有关

③美国独立后不同民族间的文化认同问题消失推动人口飞跃

④澳大利亚金矿发现是大洋洲人口摆脱停滞状态的重要原因

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

20.新航路开辟后,花生由南美洲传到旧大陆,种植面积和产量都不大,主要供种植者自己食用。1900年前后德国和美国科学家发现了花生和花生油的几十种工业用途,印度、西非和中国的花生产量和出口量因此大增。由此可见,花生的传播和种植

A. 以世界市场的发展程度为基础 B. 迅速提高了农业的商品化程度

C. 主要源于工业革命进程的推动 D. 受到科学技术发展水平的影响

二、材料解析题:本大题共3小题,共30分。

21.阅读材料,完成下列要求。

柑橘与《橘录》

材料一 中国是最早栽培柑橘类果树的国家之一。宋代,柑橘的产销扩大。南方出现了温州、苏州、荆州和福州等多个柑橘生产中心,有众多专门贩运柑橘的商人。开封的酒肆内有温柑、金橘等多个品种,临安有专门售卖柑橘的市场“柑子团”。士大夫喜爱歌咏“橙黄橘绿”,苏轼自称“能手自接果木,尤好栽橘”。南宋韩彦直总结了柑橘栽培技术,撰成世界第一部柑橘专著《橘录》。该书将柑橘类果树分为3大类27种,分述植株、果实、食味和产地等,并介绍了栽培、去病、浇灌、采摘、收藏和入药等各项环节。

材料二 15世纪以后,中国的甜橙传入欧洲,哥伦布将其带到美洲,在甜橙基础上培育出的脐橙成为美洲重要品种。18世纪,瑞典植物学家奥斯贝克在广州记录了当地柑橘品种,并把标本带回国。19世纪初,英国从广州引进宽皮柑橘。

中国良种的引进,使欧美柑橘从药用、装饰转向食用为主,并形成商品化消费。西班牙在18世纪末就出现了商业化柑橘种植园。20世纪初,美国植物学家施永格在中国发现了宜昌橙等耐寒柑橘品种,将其引入美洲,用于改良品种。

《橘录》在欧、美、日均有流传。1923年,《橘录》英文版在欧洲最具影响力的汉学杂志《通报》上发表,法国汉学家伯希和为其撰写引言。世界柑橘业权威著作《柑橘产业》也多次引用《橘录》。

(1)概述宋代柑橘产销扩大的历史条件。

(2)阅读材料,结合所学,简述中国柑橘品种和《橘录》在世界传播的影响。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一

——摘编自李小强《农业的起源、传播与影响》

材料二 1700年世界人口达到6.1亿,增长的速度超过了历史上任何一个时期,这种增长大部分要归功于物种交流所带来的全球粮食作物的产量提高和饮食营养改善,美洲本土的作物在交换中扮演了重要角色,比如,玉米和马铃薯在非洲、亚洲和欧洲的比重大大提高,在中国玉米变得尤为重要,因为它能在不适合水稻和小米的生态环境中生长。从西欧到中国土地上,美洲的豆类提供了蛋白质,番茄和辣椒提供了维生素,并使饮食有滋有味。航海探险唤醒商业贸易的繁荣,这时欧洲人的远航不仅刺激了东半球的商业发展,还促进了真正意义上的全球贸易的诞生。这种大规模种植外来物种,也导致部分地区环境恶化,生态破坏。

——摘编自(美)杰里·本特利等《新全球史(第五版):文明的传承与交流(1000—1800)》

(1) 依据示意图,指出世界农业的主要起源地及其培育的农作物。依据材料一结合所学,简述农业起源对人类文明产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学,指出食品交换的影响和带来的启示。

23.“哥伦布交换”是指植物、动物、人口和病菌在全球范围内广泛传播或迁移。阅读材料,回答问题:

城市 情况描述

巴西的里约热内卢——“民族”大熔炉 据说,1500年4月22日葡萄牙殖民者卡布拉尔一行登上里约热内卢,考察了9天,留下2名死囚便离开,这两名死囚与当地印第安人结合,形成了最早的混血种人。至今,据巴西官方调查显示,国内人种占比情况大致为白人47.3%、混血43.1%、黑人7.6%、亚洲人2.1%,剩下的是幸存下来的印第安人。

海地的圣多明各——被灭绝的原住民 在圣多明各,欧洲人到来之前约有印第安人上百万,到1548年只剩下不到500人。据估计,1492年哥伦布到达美洲后的100到150年间,80%-95%的美洲印第安人死于欧洲人带来的传染病。传染病的打击在很大程度上改变了印第安人的社会文化和凝聚力。很多幸存下来的印第安人开始认为,他们的守护神抛弃了自己,转而寻求欧洲人的保护并信奉了基督教。

福州——甘薯养活了更多中国人口 1593年,闽商陈振龙将已经从美洲传到吕宋岛的甘薯带回福州引种,被称赞为“嘉植传南亩,垂闽第一功”。甘薯的单产特别高,适应性很强,又“不与五谷争地”,于是得到迅速传播。1765年朝鲜从中国引进甘薯时即有诗云:“万历番茹始入闽,如今天下少饥人。”比甘薯晚些时候,马铃薯也循着海上丝绸之路登陆中国。此时的甘薯在新的外来户面前俨然已成本土之物。

结合所学知识,对材料所体现的“哥伦布交换”进行合理的解读。

1.【答案】A

2.【答案】A

3.【答案】C

4.【答案】A

5.【答案】C

6.【答案】D

7.【答案】B

8.【答案】B

9.【答案】B

10.【答案】C

11.【答案】D

12.【答案】C

13.【答案】B

14.【答案】B

15.【答案】A

16.【答案】B

17.【答案】C

18.【答案】B

19.【答案】B

20.【答案】D

21.【答案】(1)城市经济、商品经济的繁荣发展;士大夫的推动;柑橘栽培专著的出现。

(2)促进了新的物种的出现;改变了欧美饮食格局并形成商品化消费;为世界柑橘著作的发展奠定基础。

22.【答案】(1)起源地及培育的农作物:西亚培育了大麦、小麦和豆类作物;南亚培育了棉花;中国培育了水稻和粟;中南美洲培育了玉米、马铃薯、南瓜。影响:农业的起源,提供了稳定的食物来源,促使人类由迁徙转向定居,加速了人口的增长,促进了社会的分工和商业的发展,推动了城市和国家出现,为文明的诞生奠定了基础。

(2)影响:积极:丰富了物种种类,促进了物种的改良。增加了粮食产量,促进了世界人口增长。促进了全球经济联系,推动世界贸易的发展。

消极:一定程度上破坏环境和生态平衡。(积极+消极)

启示:1.文明的交流互鉴促进人类文明发展。2.经济发展应该与环境保护相适应。3.构建人类命运共同体,为人类发展共同努力。

23.【答案】“哥伦布交换”是伴随着新航路的开辟而产生的。

新航路的开辟,推动了人口的迁移,改变了人种的分布。欧洲人迁移到美洲,非洲黑人被贩卖到美洲,使美洲成为世界上族群混合程度很高的地区。新航路开辟后,欧洲人将疾病带入了美洲,使美洲土著人口锐减,印第安文化遭到毁灭性打击,欧洲文化在美洲加速传播,引发了美洲的文化重构。新航路开辟后,甘薯、马铃薯等农作物传入亚洲的中国、越南等地,提高了粮食产量,使人口激增,改变了人们的饮食习惯,促进了经济与贸易的发展,对环境也产生一定影响。“哥伦布交换”呈现出欧洲主导、交换内容多样、范围广等特点,有利于打破文明隔绝的状态,加强世界联系,也给亚非拉人民造成巨大的灾难。

第1页,共1页

一、单选题:本大题共20小题,共20分。

1.明清时期,西南地区的农民种植的高产作物除了满足自用,也将余留部分拿到市场出售。还有农民将量少价高的大米拿去贩卖,再购买相对便宜的高产作物来食用。据此可知,高产作物的种植( )

A. 推动了农产品的商品化 B. 促使政府改革赋税制度

C. 加剧了山区的水土流失 D. 意在解决人口激增问题

2.1701年,喜剧《茶迷贵妇人》在阿姆斯特丹上演,剧本描述了妇人们对茶会的狂热,忽略了作为家庭主妇的责任,恼怒的男人在酒馆里寻找安慰,并最终导致了许多家庭毁灭的故事。据此可推知()

A. 当时欧洲的饮茶之风流行 B. 茶消费导致欧洲道德沦丧

C. 女性的政治地位显著提升 D. 饮茶习俗导致咖啡馆衰落

3.如表是关于番薯传入中国的不同史料记载。据此可以确定的事实是( )

史料 出处

漳人初得此种,虑人之多种之也。诒曰:食之多病。近年以来,其种遂胜。 《漳州府志》(1573年)

番薯,皮紫,味稍甘于薯芋,尤易蕃。郡本无此种,自万历甲午(1594年)荒后,明年都御史金学曾抚闽,从外番丐种归,教民种植以当谷食,足果其腹,荒不为灾。 《福州府志》(1613年)

福州船出海陈振龙者往吕宋国觅番蓣种,挟小篮中而来……他谷皆贵,惟蓣独稔,乡民活于薯者十之七八。 (明)苏琰《朱蓣疏》

A. 官修方志史料价值高于私人撰述 B. 番薯最早传入之地应为福建漳州

C. 多种史料互证即可得知历史真相 D. 番薯的功用在明末即已受到重视

4.1500年以来,尽管传染病在全球肆虐,但世界人口并未减少。下图是1500—1800年三百年间亚欧大陆人口变化示意图。

亚欧大陆人口变化(单位:亿)

下列选项能解释这一变化的是( )

A. 新航路开辟后全球之间物种交流 B. 工业革命后传染病被消除

C. 大国协调为特征的国际关系建立 D. 高度集约的现代农业发展

5.“从西欧到中国的土地上,美洲的豆类提供了蛋白质,番茄和辣椒提供了维生素……花生和番茄在东南亚热带的土地上疯长,以丰厚的产出支撑着众多的人口。”这一现象表明( )

A. 资本主义世界市场已基本形成 B. 物种实现了世界性的自由流动

C. 物种交流丰富了亚欧社会生活 D. 商品输出成为殖民扩张的手段

6.1500年,亚欧大陆人口约为4.25亿。到1600年,人口增加了25%,达到5.45亿。从1700年开始,人口的增长速度超过了历史上的任何一个时期。到1750年,人口达到7.2亿,1800年人口突破9亿。这种状况( )

A. 降低了工业革命的人力成本 B. 促进了全球商品贸易网的形成

C. 推动了国际劳动分工的出现 D. 得益于大航海带来的物种交换

7.如表所示为某学者提出的关于玉米在中国的传播路线。这可用于说明( )

传播路线 详情

西北路线 从西亚、中亚沿陆上丝绸之路传入中国西北(陕西、甘肃)

西南路线 由葡萄牙人把玉米带往印度,经印度、缅甸等国传入中国西南(云南),后推广至川、黔

东南沿海路线 越印度洋、中国南海,由葡萄牙人和华裔商人把玉米传入我国东南沿海(福建、浙江、广东)

A. 古代中国的长途贸易网络较为发达 B. 新航路开辟对全球物种传播的影响

C. 中国古代对外交往主要以陆路为主 D. 中国各地区对玉米的接受程度不同

8.新航路开辟以后,世界许多地区的植物种子被带回欧洲,经培育改良,成为欧洲人的食物原料,如玉米、土豆等。欧洲人也将欧洲的一些植物种子带到殖民地进行培育生产,最终成为殖民地人民的重要食材。这说明新航路开辟()

A. 未给殖民地造成任何打击和破坏 B. 有利于世界各地文明的交融

C. 带来的物种交流助推新大陆发展 D. 促进新旧大陆经济互补和共同发展

9.17世纪初,法国因认为马铃薯是发烧的诱因一度禁止人们食用。1785年的法国粮食连年歉收,由于马铃薯适应能力强、产量高,成为当时解决法国北部饥荒的主要食粮。工业革命后,马铃薯成为首个现代“便利食品”。据此可知,马铃薯的传播与推广()

A. 保障了欧洲人口持续增长 B. 适应了社会经济发展的需要

C. 推动了洲际经济贸易发展 D. 颠覆了欧洲传统的饮食结构

10.明清时期,传入我国的美洲作物有近30种;美洲人民也开始接触到中国的瓷器、丝绸、茶及一些农作物;欧洲人逐渐发展出了茶、咖啡、可可的饮料文化。随着热饮的盛行,购置中国瓷制的饮具、炊具成为欧洲家庭的时尚。这表明()

A. 物种实现了世界性的自由流动 B. 欧洲加强了对亚洲、美洲的掠夺

C. 世界各地人民的生活得到丰富 D. 西方的世界殖民体系得以确立

11.玉米、甘薯、马铃薯是美洲农夫赠给世界的三份大礼,同时花生、可可、番茄、南瓜、凤梨以及几种豆类也传到世界各地;而美洲则从欧亚大陆获得了小麦、燕麦、大麦等谷物以及柑橘类水果,甘蔗、咖啡和棉花也进入了美洲。这些现象表明()

A. 美洲地区的族群混合现象得以形成 B. 美洲地区原有的社会体系走向解体

C. 世界范围的多元文明格局得到维护 D. 跨区域大范围的全球联系初步建立

12.咖啡原产于非洲的埃塞俄比亚。1689年,荷兰人在爪哇建立咖啡种植园。18世纪上半叶,英国人、西班牙人、葡萄牙人陆续将咖啡引入牙买加、古巴、危地马拉、巴西等地,大量黑人从事咖啡种植,咖啡风靡全球。这表明()

A. 世界贸易中心发生变迁 B. 世界市场已经初步形成

C. 殖民扩张推动物种交流 D. 商业经营方式发生改变

13.如图是17世纪欧洲一本书中所记载的凤梨、马铃薯、木薯的插图,它反映出世界地理大发现( )

A. 促使商路和国际贸易中心转移 B. 促进了洲际间农业物种的交流

C. 为欧洲提供了资本的原始积累 D. 使美洲传统社会遭到灭顶之灾

14.1570年,原产于南美洲的马铃薯被带回西班牙后就迅速在欧洲各地传播,到18世纪末,用马铃薯做的饭菜在欧洲许多地区已最终取代由面包与粥构成的饮食体系。这种转变客观上说明()

A. 工业革命改变了人类的食物结构 B. 列强扩张影响到人们的社会生活

C. 经济发展提升了人们的生活水平 D. 欧洲民众的生活质量在全球最高

15.据相关县志记载,明末清初重庆地区引进了玉米并得到广泛种植,巴县“半倚包谷为活,其功实居稻麦之半”,长寿县百姓所产包谷可“代半岁之粮“。据此可知,上述地区引进和推广玉米( )

A. 改变了饮食结构 B. 推动了商品经济发展

C. 加快了人口增长 D. 造成了水土严重流失

16.如图为18世纪初国际贸易状况示意图,对其解读准确的是()

①玉米等美洲农作物传入亚洲和非洲

②欧洲完成工业革命,主要出口工业品

③通过丝银贸易,大量白银流入中国④欧洲同亚洲、美洲、非洲建立直接的商业联系

A. ①②③ B. ①③④ C. ①②④ D. ②③④

17.15世纪末开始的“哥伦布大交换”,将来自旧大陆的猪、马、牛、羊、狗、猫、鼠等,在美洲进行了大量繁殖,带来了不可磨灭的影响。牲畜丰富了印第安人的生活,不少部落成为游牧族群。据此可知“哥伦布大交换”

A. 中断了美洲传统社会生活 B. 促使各地的物种日益趋同

C. 改变了新大陆的生产方式 D. 得益于欧洲人的环球航行

18.16世纪以前,茶叶生产和消费主要集中在以中国为中心的东亚地区,17世纪中叶之前饮茶习惯只在英国、葡萄牙、荷兰、法国等少数欧洲国家的上层社会流行,到18世纪饮茶习俗已遍及英伦三岛。这说明( )

A. 西方列强加紧了对中国的侵略 B. 世界市场丰富了人们的物质生活

C. 殖民扩张推动世界市场的形成 D. 世界市场消除了地区性饮食差异

19.读下图《世界人口统计图》( 1968年绘制,单位:百万) ,对其中人口数量变化原因分析正确的是( )

①英美等国陆续颁布奴隶贸易禁令后非洲人口开始缓慢增长

②18世纪亚洲人口快速增长与外来高产作物传入和推广有关

③美国独立后不同民族间的文化认同问题消失推动人口飞跃

④澳大利亚金矿发现是大洋洲人口摆脱停滞状态的重要原因

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

20.新航路开辟后,花生由南美洲传到旧大陆,种植面积和产量都不大,主要供种植者自己食用。1900年前后德国和美国科学家发现了花生和花生油的几十种工业用途,印度、西非和中国的花生产量和出口量因此大增。由此可见,花生的传播和种植

A. 以世界市场的发展程度为基础 B. 迅速提高了农业的商品化程度

C. 主要源于工业革命进程的推动 D. 受到科学技术发展水平的影响

二、材料解析题:本大题共3小题,共30分。

21.阅读材料,完成下列要求。

柑橘与《橘录》

材料一 中国是最早栽培柑橘类果树的国家之一。宋代,柑橘的产销扩大。南方出现了温州、苏州、荆州和福州等多个柑橘生产中心,有众多专门贩运柑橘的商人。开封的酒肆内有温柑、金橘等多个品种,临安有专门售卖柑橘的市场“柑子团”。士大夫喜爱歌咏“橙黄橘绿”,苏轼自称“能手自接果木,尤好栽橘”。南宋韩彦直总结了柑橘栽培技术,撰成世界第一部柑橘专著《橘录》。该书将柑橘类果树分为3大类27种,分述植株、果实、食味和产地等,并介绍了栽培、去病、浇灌、采摘、收藏和入药等各项环节。

材料二 15世纪以后,中国的甜橙传入欧洲,哥伦布将其带到美洲,在甜橙基础上培育出的脐橙成为美洲重要品种。18世纪,瑞典植物学家奥斯贝克在广州记录了当地柑橘品种,并把标本带回国。19世纪初,英国从广州引进宽皮柑橘。

中国良种的引进,使欧美柑橘从药用、装饰转向食用为主,并形成商品化消费。西班牙在18世纪末就出现了商业化柑橘种植园。20世纪初,美国植物学家施永格在中国发现了宜昌橙等耐寒柑橘品种,将其引入美洲,用于改良品种。

《橘录》在欧、美、日均有流传。1923年,《橘录》英文版在欧洲最具影响力的汉学杂志《通报》上发表,法国汉学家伯希和为其撰写引言。世界柑橘业权威著作《柑橘产业》也多次引用《橘录》。

(1)概述宋代柑橘产销扩大的历史条件。

(2)阅读材料,结合所学,简述中国柑橘品种和《橘录》在世界传播的影响。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一

——摘编自李小强《农业的起源、传播与影响》

材料二 1700年世界人口达到6.1亿,增长的速度超过了历史上任何一个时期,这种增长大部分要归功于物种交流所带来的全球粮食作物的产量提高和饮食营养改善,美洲本土的作物在交换中扮演了重要角色,比如,玉米和马铃薯在非洲、亚洲和欧洲的比重大大提高,在中国玉米变得尤为重要,因为它能在不适合水稻和小米的生态环境中生长。从西欧到中国土地上,美洲的豆类提供了蛋白质,番茄和辣椒提供了维生素,并使饮食有滋有味。航海探险唤醒商业贸易的繁荣,这时欧洲人的远航不仅刺激了东半球的商业发展,还促进了真正意义上的全球贸易的诞生。这种大规模种植外来物种,也导致部分地区环境恶化,生态破坏。

——摘编自(美)杰里·本特利等《新全球史(第五版):文明的传承与交流(1000—1800)》

(1) 依据示意图,指出世界农业的主要起源地及其培育的农作物。依据材料一结合所学,简述农业起源对人类文明产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学,指出食品交换的影响和带来的启示。

23.“哥伦布交换”是指植物、动物、人口和病菌在全球范围内广泛传播或迁移。阅读材料,回答问题:

城市 情况描述

巴西的里约热内卢——“民族”大熔炉 据说,1500年4月22日葡萄牙殖民者卡布拉尔一行登上里约热内卢,考察了9天,留下2名死囚便离开,这两名死囚与当地印第安人结合,形成了最早的混血种人。至今,据巴西官方调查显示,国内人种占比情况大致为白人47.3%、混血43.1%、黑人7.6%、亚洲人2.1%,剩下的是幸存下来的印第安人。

海地的圣多明各——被灭绝的原住民 在圣多明各,欧洲人到来之前约有印第安人上百万,到1548年只剩下不到500人。据估计,1492年哥伦布到达美洲后的100到150年间,80%-95%的美洲印第安人死于欧洲人带来的传染病。传染病的打击在很大程度上改变了印第安人的社会文化和凝聚力。很多幸存下来的印第安人开始认为,他们的守护神抛弃了自己,转而寻求欧洲人的保护并信奉了基督教。

福州——甘薯养活了更多中国人口 1593年,闽商陈振龙将已经从美洲传到吕宋岛的甘薯带回福州引种,被称赞为“嘉植传南亩,垂闽第一功”。甘薯的单产特别高,适应性很强,又“不与五谷争地”,于是得到迅速传播。1765年朝鲜从中国引进甘薯时即有诗云:“万历番茹始入闽,如今天下少饥人。”比甘薯晚些时候,马铃薯也循着海上丝绸之路登陆中国。此时的甘薯在新的外来户面前俨然已成本土之物。

结合所学知识,对材料所体现的“哥伦布交换”进行合理的解读。

1.【答案】A

2.【答案】A

3.【答案】C

4.【答案】A

5.【答案】C

6.【答案】D

7.【答案】B

8.【答案】B

9.【答案】B

10.【答案】C

11.【答案】D

12.【答案】C

13.【答案】B

14.【答案】B

15.【答案】A

16.【答案】B

17.【答案】C

18.【答案】B

19.【答案】B

20.【答案】D

21.【答案】(1)城市经济、商品经济的繁荣发展;士大夫的推动;柑橘栽培专著的出现。

(2)促进了新的物种的出现;改变了欧美饮食格局并形成商品化消费;为世界柑橘著作的发展奠定基础。

22.【答案】(1)起源地及培育的农作物:西亚培育了大麦、小麦和豆类作物;南亚培育了棉花;中国培育了水稻和粟;中南美洲培育了玉米、马铃薯、南瓜。影响:农业的起源,提供了稳定的食物来源,促使人类由迁徙转向定居,加速了人口的增长,促进了社会的分工和商业的发展,推动了城市和国家出现,为文明的诞生奠定了基础。

(2)影响:积极:丰富了物种种类,促进了物种的改良。增加了粮食产量,促进了世界人口增长。促进了全球经济联系,推动世界贸易的发展。

消极:一定程度上破坏环境和生态平衡。(积极+消极)

启示:1.文明的交流互鉴促进人类文明发展。2.经济发展应该与环境保护相适应。3.构建人类命运共同体,为人类发展共同努力。

23.【答案】“哥伦布交换”是伴随着新航路的开辟而产生的。

新航路的开辟,推动了人口的迁移,改变了人种的分布。欧洲人迁移到美洲,非洲黑人被贩卖到美洲,使美洲成为世界上族群混合程度很高的地区。新航路开辟后,欧洲人将疾病带入了美洲,使美洲土著人口锐减,印第安文化遭到毁灭性打击,欧洲文化在美洲加速传播,引发了美洲的文化重构。新航路开辟后,甘薯、马铃薯等农作物传入亚洲的中国、越南等地,提高了粮食产量,使人口激增,改变了人们的饮食习惯,促进了经济与贸易的发展,对环境也产生一定影响。“哥伦布交换”呈现出欧洲主导、交换内容多样、范围广等特点,有利于打破文明隔绝的状态,加强世界联系,也给亚非拉人民造成巨大的灾难。

第1页,共1页

同课章节目录