2025年高考倒计时历史大突破:从食物采集到食物生产(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年高考倒计时历史大突破:从食物采集到食物生产(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-27 10:43:39 | ||

图片预览

文档简介

2025年高考倒计时历史大突破:从食物采集到食物生产

一、单选题:本大题共20小题,共20分。

1.在印第安人的部落和村社中,玉米磨坊设置在村镇中心,因为家家户户都要磨面,所以磨坊也是全村的重要社交场所。有时村民大会也在这里举行,从而又使磨坊与“权力”联系在一起。这反映了( )

A. 玉米是美洲的主要粮食作物 B. 印第安人实行直接民主

C. 食物生产对社会生活的影响 D. 印第安人注重集体活动

2.在新石器时代,进化的人类改进生产工具,促使了生产力发展和人口增长。从距今约l万年前至2000年前,人口从原来的5.32百万猛增到133百万,仅8000年就增长了25倍。这相当于旧石器时代里一百万年的人口增长数。对这一时期人口迅速增长的原因分析,正确的有

①人类从食物采集者转变为食物生产者 ②出现社会的分工和物品交换与贸易

③农耕定居使较大居住点成为早期城市 ④西亚的居民最早培植出大麦和玉米

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③ D. ②

3.根据目前的研究,西亚地区的居民最早培植出大麦、小麦和豆类作物,南亚、中国和中南美洲等地也先后培育出水稻、粟(小米)大豆、甘薯、玉米等农作物。据此可知( )

A. 人类文明兴起以农耕为基础 B. 亚洲地区是世界文明的发源地

C. 农业是文明诞生的基本标志 D. 粮食作物培育推动了社会分工

4.有学者认为,在中国的“石器时代”和“青铜时代”之间应增加“玉石时代”,这是中国历史特有的一个时期。这一时期的文化遗存中首领“惟玉为葬”“以玉为礼”,各不同区域文明中都有大量玉器出土,较为复杂的玉器组合只出现于大型石棺墓内。由此可见,“玉石时代”中华文明的特征是()

A. 从事渔猎采集,过着原始群居迁徙生活 B. 阶级分化明显,具备了国家的初始形态

C. 地域分布广泛,奠定多元一体政治格局 D. 崇尚敬天保民,逐渐产生华夏认同观念

5.有学者研究表明,古埃及新王国时期,人们把金、银、铜块按照不同的重量储存起来,如果一方想买卖牛,另一方想买卖谷物,为了保证公平交易,他们会用黄金、白银或者黄铜来衡量交易双方的商业价值,但是不会用黄金、白银进行直接交换。甚至可以直接进行物物交换,且这一现象还很普遍。据此可知,这一时期的埃及( )

A. 借贷形式日益普遍 B. 金属货币开始出现 C. 契约意识逐渐增强 D. 商业发展水平有限

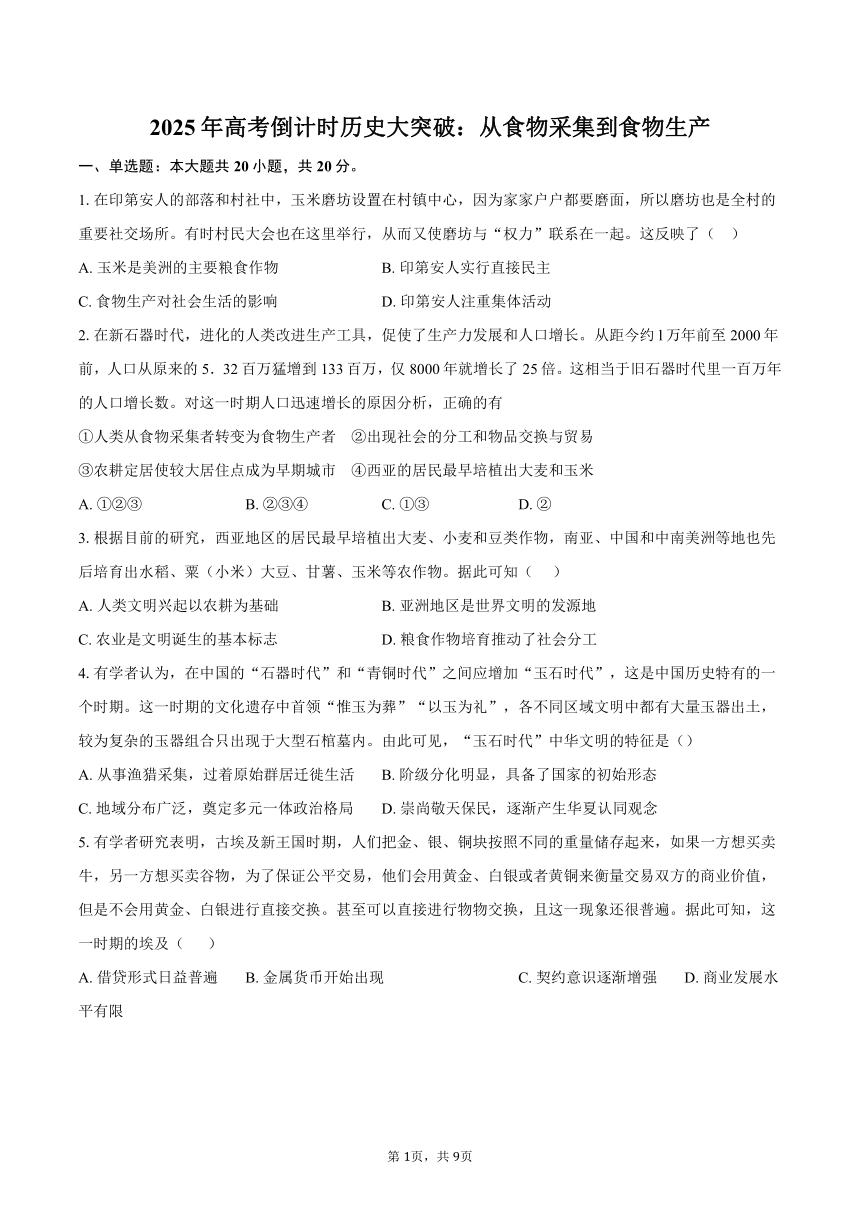

6.下图为农耕畜牧的产生及其传播示意图,由此可知

A. 国家的形成促进了早期农牧业产生 B. 早期农业和畜牧业起源于欧亚大陆

C. 各地发展了适合本地区的农业畜牧业 D. 人类从定居形成聚落过渡到经常迁徙

7.中国五大粮食作物中的小麦、玉米、马铃薯、甘薯四种来自国外,五大油料作物中的花生、芝麻、向日葵三种来自国外,古代中国最重要的纺织原料棉花也来自国外。这说明( )

A. 中国是世界农业的起源中心之一,同时具有一定的开放性

B. 外来作物的引种改变了中国的农业技术体系和劳作方式

C. 外来作物取代本土作物成为中华农业文明的重要组成部分

D. 外来作物传入后引发过度的垦荒造田,导致了水土流失

8.《汉谟拉比法典》有如下条款。对下述信息解读正确的包括( )

第53条如果一个人不去加固他的河堤,在他的河段中出现了决口,使水冲走了农田和大麦,那么他应该赔偿被毁掉的大麦。 第55条如果一个人打开他的河渠用于灌溉,使水冲毁了他邻居的田地和作物,他应该按照邻近地区的大麦产量做出赔偿。

①麦类是两河流域的重要粮食作物②气候干旱推动该地灌溉农业发展

③法律制度维护了借贷和契约关系④国家重视灌溉设施的维护和管理

A. ①②③ B. ①③④ C. ①②④ D. ②③④

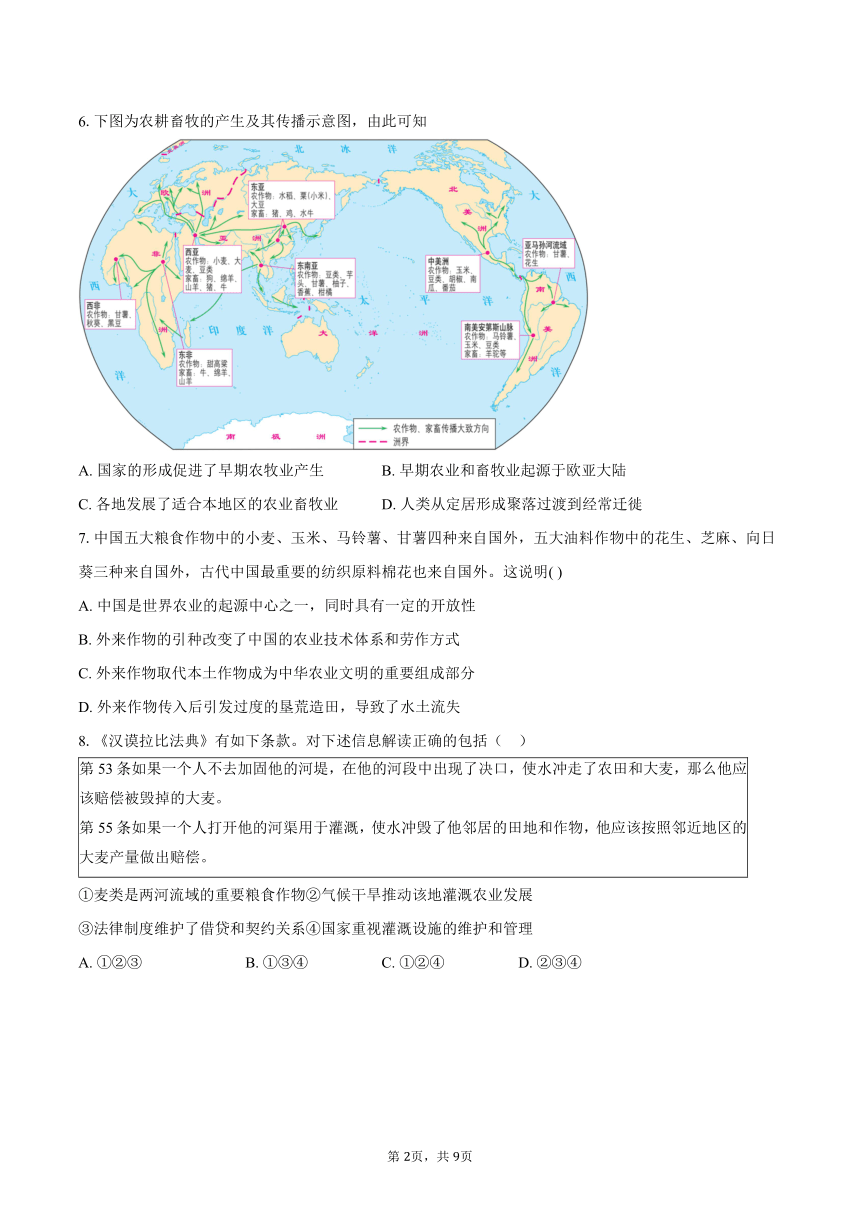

9.如图可说明,这一时期黄河流域()

A. 各史前文化独立发明了冶铜技术 B. 铜器制作进入了萌芽和发展期

C. 最早发明和推广了青铜冶炼技术 D. 已出现了疆域较大的早期国家

10.罗马共和国时期,元老贵族占有大量土地,但一般不直接经商,往往由奴隶或奴释民(奴隶获得释放后成为公民)代为经营。经商发财后的奴释民也多购买土地,甚至不再经商。西塞罗说:“没有什么比农业更好……更适合自由人的。”这说明,在罗马共和国( )

①贵族因无利可图而不愿经商 ②占有和买卖土地是公民的权利

③奴隶经商致富可获得公民权 ④社会的重农轻商观念比较浓厚

A. ①③ B. ②④ C. ①④ D. ②③

11.明代松江府大地主潘允端的《玉华堂日记》中,反映土地租佃关系的记事有4条。在日记中,关于垦田、挑泥、种麦等往往有发给“工本”和“工银”的记载,他的田庄产品除自用外,也有一部分投放市场。该日记可以佐证( )

A. 农村雇佣劳动基本普及 B. 地主剥削程度有所减轻

C. 地主收入依赖家庭副业 D. 农业生产经营方式多样

12.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“种植植物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多。…… 农业生产率增长使食物有了剩余,能够供养新产生的祭司阶级、士兵和官吏。…… 文字就是祭司们出于记事的需要而做出的一大发明。”这说明( )

A. 文字的产生是进入文明社会的唯一标志 B. 农耕畜牧产生,是人类迈向文明的前提

C. 古代文明产生于祭司对神灵的真诚的崇拜 D. 私有制的产生是人类迈向文明进步的结果

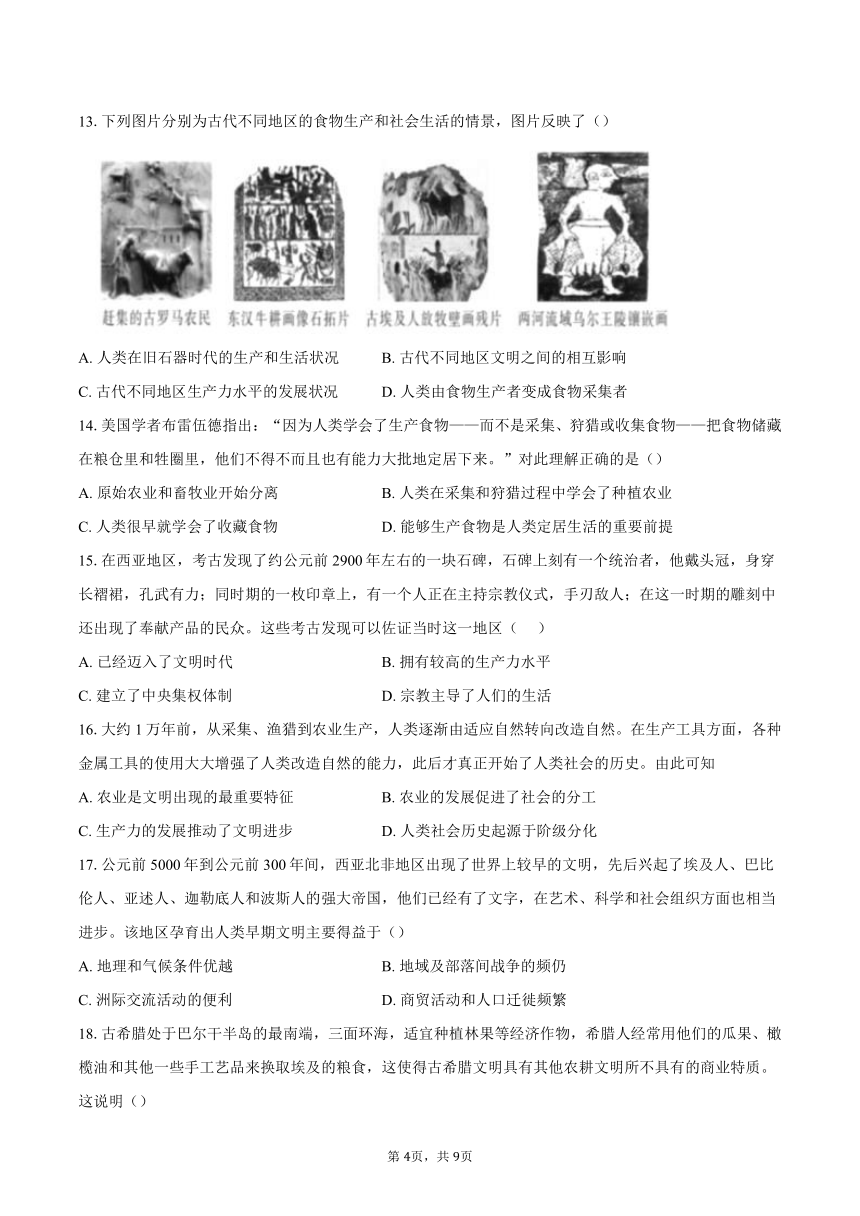

13.下列图片分别为古代不同地区的食物生产和社会生活的情景,图片反映了()

A. 人类在旧石器时代的生产和生活状况 B. 古代不同地区文明之间的相互影响

C. 古代不同地区生产力水平的发展状况 D. 人类由食物生产者变成食物采集者

14.美国学者布雷伍德指出:“因为人类学会了生产食物——而不是采集、狩猎或收集食物——把食物储藏在粮仓里和牲圈里,他们不得不而且也有能力大批地定居下来。”对此理解正确的是()

A. 原始农业和畜牧业开始分离 B. 人类在采集和狩猎过程中学会了种植农业

C. 人类很早就学会了收藏食物 D. 能够生产食物是人类定居生活的重要前提

15.在西亚地区,考古发现了约公元前2900年左右的一块石碑,石碑上刻有一个统治者,他戴头冠,身穿长褶裙,孔武有力;同时期的一枚印章上,有一个人正在主持宗教仪式,手刃敌人;在这一时期的雕刻中还出现了奉献产品的民众。这些考古发现可以佐证当时这一地区( )

A. 已经迈入了文明时代 B. 拥有较高的生产力水平

C. 建立了中央集权体制 D. 宗教主导了人们的生活

16.大约1万年前,从采集、渔猎到农业生产,人类逐渐由适应自然转向改造自然。在生产工具方面,各种金属工具的使用大大增强了人类改造自然的能力,此后才真正开始了人类社会的历史。由此可知

A. 农业是文明出现的最重要特征 B. 农业的发展促进了社会的分工

C. 生产力的发展推动了文明进步 D. 人类社会历史起源于阶级分化

17.公元前5000年到公元前300年间,西亚北非地区出现了世界上较早的文明,先后兴起了埃及人、巴比伦人、亚述人、迦勒底人和波斯人的强大帝国,他们已经有了文字,在艺术、科学和社会组织方面也相当进步。该地区孕育出人类早期文明主要得益于()

A. 地理和气候条件优越 B. 地域及部落间战争的频仍

C. 洲际交流活动的便利 D. 商贸活动和人口迁徙频繁

18.古希腊处于巴尔干半岛的最南端,三面环海,适宜种植林果等经济作物,希腊人经常用他们的瓜果、橄榄油和其他一些手工艺品来换取埃及的粮食,这使得古希腊文明具有其他农耕文明所不具有的商业特质。这说明()

A. 地理环境影响文明形态 B. 非欧大陆存在经济互补

C. 希腊航海技术领先世界 D. 海洋文明蕴含扩张本性

19.农牧业的产生提供了稳定的食物来源,要求更细密的社会分工,这促进了生产力进一步发展,进而出现剩余产品、社会分化和阶级。为了控制生产资料和剩余产品,国家开始产生。材料旨在说明()

A. 人类文明产生具有曲折性和长期性 B. 农牧业是古代最重要的生产部门

C. 阶级和国家出现是文明产生的标志 D. 生产力的发展是文明产生的根源

20.从公元前8世纪中期到前6世纪晚期,希腊人在地中海和黑海沿岸建立了400多处殖民地。从过程看,海外殖民通常先由某一城邦发起,它通常被称为母邦,母邦把部分公民迁移到海外某地另立家园,这一家国被称为子邦殖民城邦。这一过程()

A. 加速了西亚地区文化希腊化进程 B. 缓解了希腊资源短缺的问题

C. 使希腊成为地跨欧亚非的大帝国 D. 凸显了早期人文主义价值观

二、材料解析题:本大题共3小题,共30分。

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一

——摘编自李小强《农业的起源、传播与影响》

材料二 1700年世界人口达到6.1亿,增长的速度超过了历史上任何一个时期,这种增长大部分要归功于物种交流所带来的全球粮食作物的产量提高和饮食营养改善,美洲本土的作物在交换中扮演了重要角色,比如,玉米和马铃薯在非洲、亚洲和欧洲的比重大大提高,在中国玉米变得尤为重要,因为它能在不适合水稻和小米的生态环境中生长。从西欧到中国土地上,美洲的豆类提供了蛋白质,番茄和辣椒提供了维生素,并使饮食有滋有味。航海探险唤醒商业贸易的繁荣,这时欧洲人的远航不仅刺激了东半球的商业发展,还促进了真正意义上的全球贸易的诞生。这种大规模种植外来物种,也导致部分地区环境恶化,生态破坏。

——摘编自(美)杰里·本特利等《新全球史(第五版):文明的传承与交流(1000—1800)》

(1) 依据示意图,指出世界农业的主要起源地及其培育的农作物。依据材料一结合所学,简述农业起源对人类文明产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学,指出食品交换的影响和带来的启示。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一 从公元前7千纪到前1千纪,东地中海贸易作为早期贸易活动的代表,以黑曜石、青金石和青铜的金石之路为典型,贸易形式基本上是原始的物物交换。金石贸易主要是为了满足上层贵族的需求,具有零散分布、时断时续、区域贸易的特点,但是客观上通过若干贸易路线的互通与交集也沟通了爱琴文明、古埃及文明、叙利亚——巴勒斯坦文明、赫梯文明、两河文明和伊朗文明区域。

——摘编自刘昌玉《上古时期东地中海世界的商路分布与贸易活动》

材料二 公元1-2世纪,随着印度洋季风规律的发现、地中海世界造船技术在埃及红海沿岸的传播、埃及红海港口及尼罗河之间交通的改善以及东方商品消费市场的扩大,罗马、埃及与印度次大陆远洋海上贸易迅速发展……随着"罗马和平"的到来、消费量的增加、政治竞争的助推和奢靡之风的盛行,罗马人对东方产品的需求增加,经由埃及东方贸易在罗马经济中地位日益突出。罗马帝国鼎盛时期的东方贸易比学者们普遍强调的规模更大、运作更加复杂。东方贸易在帝国经济中占据着举足轻重的地位。

——摘编自陈思伟《埃及与印度次大陆的海上贸易及其在罗马帝国经济中的地位》

(1)据材料一、概括早期贸易活动的特点,并结合所学知识分析早期贸易活动对上古时期社会交流的作用。

(2)据材料二、指出罗马帝国“东方贸易”兴起的原因。

23.劳作方式与社会变革

材料一 在古希腊罗马历史上,当氏族部落开始解体时,劳作方式向家庭式转变存在诸多推动因素。经济层面上,农业生产技术的一定发展,如铁制农具的逐渐普及,使得个体家庭有能力独立开展农业劳作,不再依赖大规模的集体协作。社会层面上,城邦的兴起带来了新的社会组织形式和管理模式、城邦更倾向于以家庭为基本单位进行大口统计、赋税征收等管理活动。家庭通过自身劳作生产出的产品有了更多的交换机会,这激励了家庭以自身为单位进行更有效率的生产,以获取更多的交换价值。

材料二 在铁犁牛耕技术未普及之前,集体协作的大规模耕作是主要劳作方式但随着铁犁牛耕的出现,个体农民能够独立完成农业生产的各个环节。各国通过变法等手段,逐渐废除了井田制,承认土地私有。农民获得了土地的所有权或经营权,生产积极性得到提高更加注重精耕细作,努力提高土地产出,以满足家庭生活和国家赋税的需求,从而推动了农业家庭式劳作方式的发展。

材料三 中国古代谚语说:“一夫不耕,或受之饥;一妇不织,或受之寒。”男耕女织的生产方式,在世界历史上普遍存在,它是古代社会家庭的自然分工方式,男的种田,女的织布,各司其职。毛泽东在《中国革命和中国共产党》中指出,在中国封建时代,“农民不但自己生产需要的农产品,而且生产自己需要的大部分手工业品。”

(1)依据材料一、二,指出影响中西方古代农业劳作方式变革的共同因素,并加以说明。

(2)依据材料三,结合所学,概括中国古代农业家庭式劳作的主要特征及其对社会发展的影响。

1.【答案】C

2.【答案】A

3.【答案】A

4.【答案】B

5.【答案】D

6.【答案】C

7.【答案】A

8.【答案】C

9.【答案】B

10.【答案】B

11.【答案】D

12.【答案】B

13.【答案】C

14.【答案】D

15.【答案】A

16.【答案】B

17.【答案】D

18.【答案】A

19.【答案】D

20.【答案】B

21.【答案】(1)起源地及培育的农作物:西亚培育了大麦、小麦和豆类作物;南亚培育了棉花;中国培育了水稻和粟;中南美洲培育了玉米、马铃薯、南瓜。影响:农业的起源,提供了稳定的食物来源,促使人类由迁徙转向定居,加速了人口的增长,促进了社会的分工和商业的发展,推动了城市和国家出现,为文明的诞生奠定了基础。

(2)影响:积极:丰富了物种种类,促进了物种的改良。增加了粮食产量,促进了世界人口增长。促进了全球经济联系,推动世界贸易的发展。

消极:一定程度上破坏环境和生态平衡。(积极+消极)

启示:1.文明的交流互鉴促进人类文明发展。2.经济发展应该与环境保护相适应。3.构建人类命运共同体,为人类发展共同努力。

22.【答案】(1)特点:以物物交换为主要形式;满足上层贵族需求;具有零散分布、时断时续、区域贸易的特点。

作用:通过若干贸易路线的互通与交集,沟通了不同文明区域;促进了文明的发展。

(2)原因:印度洋季风规律的发现;地中海世界造船技术的传播;埃及红海港口及尼罗河之间交通的改善;东方商品消费市场的扩大;“罗马和平”的到来;消费量的增加;政治竞争的助推;奢靡之风的盛行。

23.【答案】(1)共同点:生产工具进步,铁制农具的应用使个体劳作成为可能;社会组织推动,城邦管理与变法改革强化家庭生产地位;经济活动激励,商品经济发展与经济利益驱动均促使劳作方式向家庭式转变。

(2)特征:以家庭为生产生活单位;农业和家庭手工业相结合;自给自足,产品基本不进入市场。作用:农业家庭式劳作是中国古代封建社会重要的劳作方式,有利于社会稳定,为国家提供稳定的税源,推动了农业向精耕细作发展。

第1页,共1页

一、单选题:本大题共20小题,共20分。

1.在印第安人的部落和村社中,玉米磨坊设置在村镇中心,因为家家户户都要磨面,所以磨坊也是全村的重要社交场所。有时村民大会也在这里举行,从而又使磨坊与“权力”联系在一起。这反映了( )

A. 玉米是美洲的主要粮食作物 B. 印第安人实行直接民主

C. 食物生产对社会生活的影响 D. 印第安人注重集体活动

2.在新石器时代,进化的人类改进生产工具,促使了生产力发展和人口增长。从距今约l万年前至2000年前,人口从原来的5.32百万猛增到133百万,仅8000年就增长了25倍。这相当于旧石器时代里一百万年的人口增长数。对这一时期人口迅速增长的原因分析,正确的有

①人类从食物采集者转变为食物生产者 ②出现社会的分工和物品交换与贸易

③农耕定居使较大居住点成为早期城市 ④西亚的居民最早培植出大麦和玉米

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③ D. ②

3.根据目前的研究,西亚地区的居民最早培植出大麦、小麦和豆类作物,南亚、中国和中南美洲等地也先后培育出水稻、粟(小米)大豆、甘薯、玉米等农作物。据此可知( )

A. 人类文明兴起以农耕为基础 B. 亚洲地区是世界文明的发源地

C. 农业是文明诞生的基本标志 D. 粮食作物培育推动了社会分工

4.有学者认为,在中国的“石器时代”和“青铜时代”之间应增加“玉石时代”,这是中国历史特有的一个时期。这一时期的文化遗存中首领“惟玉为葬”“以玉为礼”,各不同区域文明中都有大量玉器出土,较为复杂的玉器组合只出现于大型石棺墓内。由此可见,“玉石时代”中华文明的特征是()

A. 从事渔猎采集,过着原始群居迁徙生活 B. 阶级分化明显,具备了国家的初始形态

C. 地域分布广泛,奠定多元一体政治格局 D. 崇尚敬天保民,逐渐产生华夏认同观念

5.有学者研究表明,古埃及新王国时期,人们把金、银、铜块按照不同的重量储存起来,如果一方想买卖牛,另一方想买卖谷物,为了保证公平交易,他们会用黄金、白银或者黄铜来衡量交易双方的商业价值,但是不会用黄金、白银进行直接交换。甚至可以直接进行物物交换,且这一现象还很普遍。据此可知,这一时期的埃及( )

A. 借贷形式日益普遍 B. 金属货币开始出现 C. 契约意识逐渐增强 D. 商业发展水平有限

6.下图为农耕畜牧的产生及其传播示意图,由此可知

A. 国家的形成促进了早期农牧业产生 B. 早期农业和畜牧业起源于欧亚大陆

C. 各地发展了适合本地区的农业畜牧业 D. 人类从定居形成聚落过渡到经常迁徙

7.中国五大粮食作物中的小麦、玉米、马铃薯、甘薯四种来自国外,五大油料作物中的花生、芝麻、向日葵三种来自国外,古代中国最重要的纺织原料棉花也来自国外。这说明( )

A. 中国是世界农业的起源中心之一,同时具有一定的开放性

B. 外来作物的引种改变了中国的农业技术体系和劳作方式

C. 外来作物取代本土作物成为中华农业文明的重要组成部分

D. 外来作物传入后引发过度的垦荒造田,导致了水土流失

8.《汉谟拉比法典》有如下条款。对下述信息解读正确的包括( )

第53条如果一个人不去加固他的河堤,在他的河段中出现了决口,使水冲走了农田和大麦,那么他应该赔偿被毁掉的大麦。 第55条如果一个人打开他的河渠用于灌溉,使水冲毁了他邻居的田地和作物,他应该按照邻近地区的大麦产量做出赔偿。

①麦类是两河流域的重要粮食作物②气候干旱推动该地灌溉农业发展

③法律制度维护了借贷和契约关系④国家重视灌溉设施的维护和管理

A. ①②③ B. ①③④ C. ①②④ D. ②③④

9.如图可说明,这一时期黄河流域()

A. 各史前文化独立发明了冶铜技术 B. 铜器制作进入了萌芽和发展期

C. 最早发明和推广了青铜冶炼技术 D. 已出现了疆域较大的早期国家

10.罗马共和国时期,元老贵族占有大量土地,但一般不直接经商,往往由奴隶或奴释民(奴隶获得释放后成为公民)代为经营。经商发财后的奴释民也多购买土地,甚至不再经商。西塞罗说:“没有什么比农业更好……更适合自由人的。”这说明,在罗马共和国( )

①贵族因无利可图而不愿经商 ②占有和买卖土地是公民的权利

③奴隶经商致富可获得公民权 ④社会的重农轻商观念比较浓厚

A. ①③ B. ②④ C. ①④ D. ②③

11.明代松江府大地主潘允端的《玉华堂日记》中,反映土地租佃关系的记事有4条。在日记中,关于垦田、挑泥、种麦等往往有发给“工本”和“工银”的记载,他的田庄产品除自用外,也有一部分投放市场。该日记可以佐证( )

A. 农村雇佣劳动基本普及 B. 地主剥削程度有所减轻

C. 地主收入依赖家庭副业 D. 农业生产经营方式多样

12.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“种植植物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多。…… 农业生产率增长使食物有了剩余,能够供养新产生的祭司阶级、士兵和官吏。…… 文字就是祭司们出于记事的需要而做出的一大发明。”这说明( )

A. 文字的产生是进入文明社会的唯一标志 B. 农耕畜牧产生,是人类迈向文明的前提

C. 古代文明产生于祭司对神灵的真诚的崇拜 D. 私有制的产生是人类迈向文明进步的结果

13.下列图片分别为古代不同地区的食物生产和社会生活的情景,图片反映了()

A. 人类在旧石器时代的生产和生活状况 B. 古代不同地区文明之间的相互影响

C. 古代不同地区生产力水平的发展状况 D. 人类由食物生产者变成食物采集者

14.美国学者布雷伍德指出:“因为人类学会了生产食物——而不是采集、狩猎或收集食物——把食物储藏在粮仓里和牲圈里,他们不得不而且也有能力大批地定居下来。”对此理解正确的是()

A. 原始农业和畜牧业开始分离 B. 人类在采集和狩猎过程中学会了种植农业

C. 人类很早就学会了收藏食物 D. 能够生产食物是人类定居生活的重要前提

15.在西亚地区,考古发现了约公元前2900年左右的一块石碑,石碑上刻有一个统治者,他戴头冠,身穿长褶裙,孔武有力;同时期的一枚印章上,有一个人正在主持宗教仪式,手刃敌人;在这一时期的雕刻中还出现了奉献产品的民众。这些考古发现可以佐证当时这一地区( )

A. 已经迈入了文明时代 B. 拥有较高的生产力水平

C. 建立了中央集权体制 D. 宗教主导了人们的生活

16.大约1万年前,从采集、渔猎到农业生产,人类逐渐由适应自然转向改造自然。在生产工具方面,各种金属工具的使用大大增强了人类改造自然的能力,此后才真正开始了人类社会的历史。由此可知

A. 农业是文明出现的最重要特征 B. 农业的发展促进了社会的分工

C. 生产力的发展推动了文明进步 D. 人类社会历史起源于阶级分化

17.公元前5000年到公元前300年间,西亚北非地区出现了世界上较早的文明,先后兴起了埃及人、巴比伦人、亚述人、迦勒底人和波斯人的强大帝国,他们已经有了文字,在艺术、科学和社会组织方面也相当进步。该地区孕育出人类早期文明主要得益于()

A. 地理和气候条件优越 B. 地域及部落间战争的频仍

C. 洲际交流活动的便利 D. 商贸活动和人口迁徙频繁

18.古希腊处于巴尔干半岛的最南端,三面环海,适宜种植林果等经济作物,希腊人经常用他们的瓜果、橄榄油和其他一些手工艺品来换取埃及的粮食,这使得古希腊文明具有其他农耕文明所不具有的商业特质。这说明()

A. 地理环境影响文明形态 B. 非欧大陆存在经济互补

C. 希腊航海技术领先世界 D. 海洋文明蕴含扩张本性

19.农牧业的产生提供了稳定的食物来源,要求更细密的社会分工,这促进了生产力进一步发展,进而出现剩余产品、社会分化和阶级。为了控制生产资料和剩余产品,国家开始产生。材料旨在说明()

A. 人类文明产生具有曲折性和长期性 B. 农牧业是古代最重要的生产部门

C. 阶级和国家出现是文明产生的标志 D. 生产力的发展是文明产生的根源

20.从公元前8世纪中期到前6世纪晚期,希腊人在地中海和黑海沿岸建立了400多处殖民地。从过程看,海外殖民通常先由某一城邦发起,它通常被称为母邦,母邦把部分公民迁移到海外某地另立家园,这一家国被称为子邦殖民城邦。这一过程()

A. 加速了西亚地区文化希腊化进程 B. 缓解了希腊资源短缺的问题

C. 使希腊成为地跨欧亚非的大帝国 D. 凸显了早期人文主义价值观

二、材料解析题:本大题共3小题,共30分。

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一

——摘编自李小强《农业的起源、传播与影响》

材料二 1700年世界人口达到6.1亿,增长的速度超过了历史上任何一个时期,这种增长大部分要归功于物种交流所带来的全球粮食作物的产量提高和饮食营养改善,美洲本土的作物在交换中扮演了重要角色,比如,玉米和马铃薯在非洲、亚洲和欧洲的比重大大提高,在中国玉米变得尤为重要,因为它能在不适合水稻和小米的生态环境中生长。从西欧到中国土地上,美洲的豆类提供了蛋白质,番茄和辣椒提供了维生素,并使饮食有滋有味。航海探险唤醒商业贸易的繁荣,这时欧洲人的远航不仅刺激了东半球的商业发展,还促进了真正意义上的全球贸易的诞生。这种大规模种植外来物种,也导致部分地区环境恶化,生态破坏。

——摘编自(美)杰里·本特利等《新全球史(第五版):文明的传承与交流(1000—1800)》

(1) 依据示意图,指出世界农业的主要起源地及其培育的农作物。依据材料一结合所学,简述农业起源对人类文明产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学,指出食品交换的影响和带来的启示。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一 从公元前7千纪到前1千纪,东地中海贸易作为早期贸易活动的代表,以黑曜石、青金石和青铜的金石之路为典型,贸易形式基本上是原始的物物交换。金石贸易主要是为了满足上层贵族的需求,具有零散分布、时断时续、区域贸易的特点,但是客观上通过若干贸易路线的互通与交集也沟通了爱琴文明、古埃及文明、叙利亚——巴勒斯坦文明、赫梯文明、两河文明和伊朗文明区域。

——摘编自刘昌玉《上古时期东地中海世界的商路分布与贸易活动》

材料二 公元1-2世纪,随着印度洋季风规律的发现、地中海世界造船技术在埃及红海沿岸的传播、埃及红海港口及尼罗河之间交通的改善以及东方商品消费市场的扩大,罗马、埃及与印度次大陆远洋海上贸易迅速发展……随着"罗马和平"的到来、消费量的增加、政治竞争的助推和奢靡之风的盛行,罗马人对东方产品的需求增加,经由埃及东方贸易在罗马经济中地位日益突出。罗马帝国鼎盛时期的东方贸易比学者们普遍强调的规模更大、运作更加复杂。东方贸易在帝国经济中占据着举足轻重的地位。

——摘编自陈思伟《埃及与印度次大陆的海上贸易及其在罗马帝国经济中的地位》

(1)据材料一、概括早期贸易活动的特点,并结合所学知识分析早期贸易活动对上古时期社会交流的作用。

(2)据材料二、指出罗马帝国“东方贸易”兴起的原因。

23.劳作方式与社会变革

材料一 在古希腊罗马历史上,当氏族部落开始解体时,劳作方式向家庭式转变存在诸多推动因素。经济层面上,农业生产技术的一定发展,如铁制农具的逐渐普及,使得个体家庭有能力独立开展农业劳作,不再依赖大规模的集体协作。社会层面上,城邦的兴起带来了新的社会组织形式和管理模式、城邦更倾向于以家庭为基本单位进行大口统计、赋税征收等管理活动。家庭通过自身劳作生产出的产品有了更多的交换机会,这激励了家庭以自身为单位进行更有效率的生产,以获取更多的交换价值。

材料二 在铁犁牛耕技术未普及之前,集体协作的大规模耕作是主要劳作方式但随着铁犁牛耕的出现,个体农民能够独立完成农业生产的各个环节。各国通过变法等手段,逐渐废除了井田制,承认土地私有。农民获得了土地的所有权或经营权,生产积极性得到提高更加注重精耕细作,努力提高土地产出,以满足家庭生活和国家赋税的需求,从而推动了农业家庭式劳作方式的发展。

材料三 中国古代谚语说:“一夫不耕,或受之饥;一妇不织,或受之寒。”男耕女织的生产方式,在世界历史上普遍存在,它是古代社会家庭的自然分工方式,男的种田,女的织布,各司其职。毛泽东在《中国革命和中国共产党》中指出,在中国封建时代,“农民不但自己生产需要的农产品,而且生产自己需要的大部分手工业品。”

(1)依据材料一、二,指出影响中西方古代农业劳作方式变革的共同因素,并加以说明。

(2)依据材料三,结合所学,概括中国古代农业家庭式劳作的主要特征及其对社会发展的影响。

1.【答案】C

2.【答案】A

3.【答案】A

4.【答案】B

5.【答案】D

6.【答案】C

7.【答案】A

8.【答案】C

9.【答案】B

10.【答案】B

11.【答案】D

12.【答案】B

13.【答案】C

14.【答案】D

15.【答案】A

16.【答案】B

17.【答案】D

18.【答案】A

19.【答案】D

20.【答案】B

21.【答案】(1)起源地及培育的农作物:西亚培育了大麦、小麦和豆类作物;南亚培育了棉花;中国培育了水稻和粟;中南美洲培育了玉米、马铃薯、南瓜。影响:农业的起源,提供了稳定的食物来源,促使人类由迁徙转向定居,加速了人口的增长,促进了社会的分工和商业的发展,推动了城市和国家出现,为文明的诞生奠定了基础。

(2)影响:积极:丰富了物种种类,促进了物种的改良。增加了粮食产量,促进了世界人口增长。促进了全球经济联系,推动世界贸易的发展。

消极:一定程度上破坏环境和生态平衡。(积极+消极)

启示:1.文明的交流互鉴促进人类文明发展。2.经济发展应该与环境保护相适应。3.构建人类命运共同体,为人类发展共同努力。

22.【答案】(1)特点:以物物交换为主要形式;满足上层贵族需求;具有零散分布、时断时续、区域贸易的特点。

作用:通过若干贸易路线的互通与交集,沟通了不同文明区域;促进了文明的发展。

(2)原因:印度洋季风规律的发现;地中海世界造船技术的传播;埃及红海港口及尼罗河之间交通的改善;东方商品消费市场的扩大;“罗马和平”的到来;消费量的增加;政治竞争的助推;奢靡之风的盛行。

23.【答案】(1)共同点:生产工具进步,铁制农具的应用使个体劳作成为可能;社会组织推动,城邦管理与变法改革强化家庭生产地位;经济活动激励,商品经济发展与经济利益驱动均促使劳作方式向家庭式转变。

(2)特征:以家庭为生产生活单位;农业和家庭手工业相结合;自给自足,产品基本不进入市场。作用:农业家庭式劳作是中国古代封建社会重要的劳作方式,有利于社会稳定,为国家提供稳定的税源,推动了农业向精耕细作发展。

第1页,共1页

同课章节目录