沪教版 三年级下册数学 第六单元“几何小实践”大单元教学设计

文档属性

| 名称 | 沪教版 三年级下册数学 第六单元“几何小实践”大单元教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-03-27 11:14:54 | ||

图片预览

文档简介

第六册 第六单元 几何小实践 大单元教学设计

一、单元教学任务分析

(一)主要学习内容

上教版三年级第二学期第六单元“几何小实践”的学习内容,主要包括:“周长”“长方形、正方形的周长”。

(二)课标要求

学习领域单元主题 数与代数 □数与运算 □数量关系

图形与几何 图形的认识与测量 □图形的位置与运动

统计与概率 □数据分类□数据的收集、整理与表达□随机现象发生的可能性

综合与实践 □主题活动

核心素养主要表现 □符号意识 □数感 量感 空间观念 几何直观 推理意识 □运算能力 □数据意识 模型意识 应用意识 □创新意识

课程内容 内容要求: 1.通过操作活动,积累周长的经验,理解周长的意义。 2.能通过测量图形各边的长度求多边形的周长。 3.探索并掌握长方形、正方形的周长计算公式。 4.根据长方形、正方形的周长计算方法,解决简单的实际问题。 学业要求: 1.知道什么是图形的周长。 2.能根据周长的意义求多边形的周长。 3.会计算长方形、正方形的周长。 4.在解决图形周长的实际问题过程中,逐步积累操作经验,形成量感和初步的几何直观。 5.知道“周长相等的图形,面积不一定相等”。

(三)教材分析

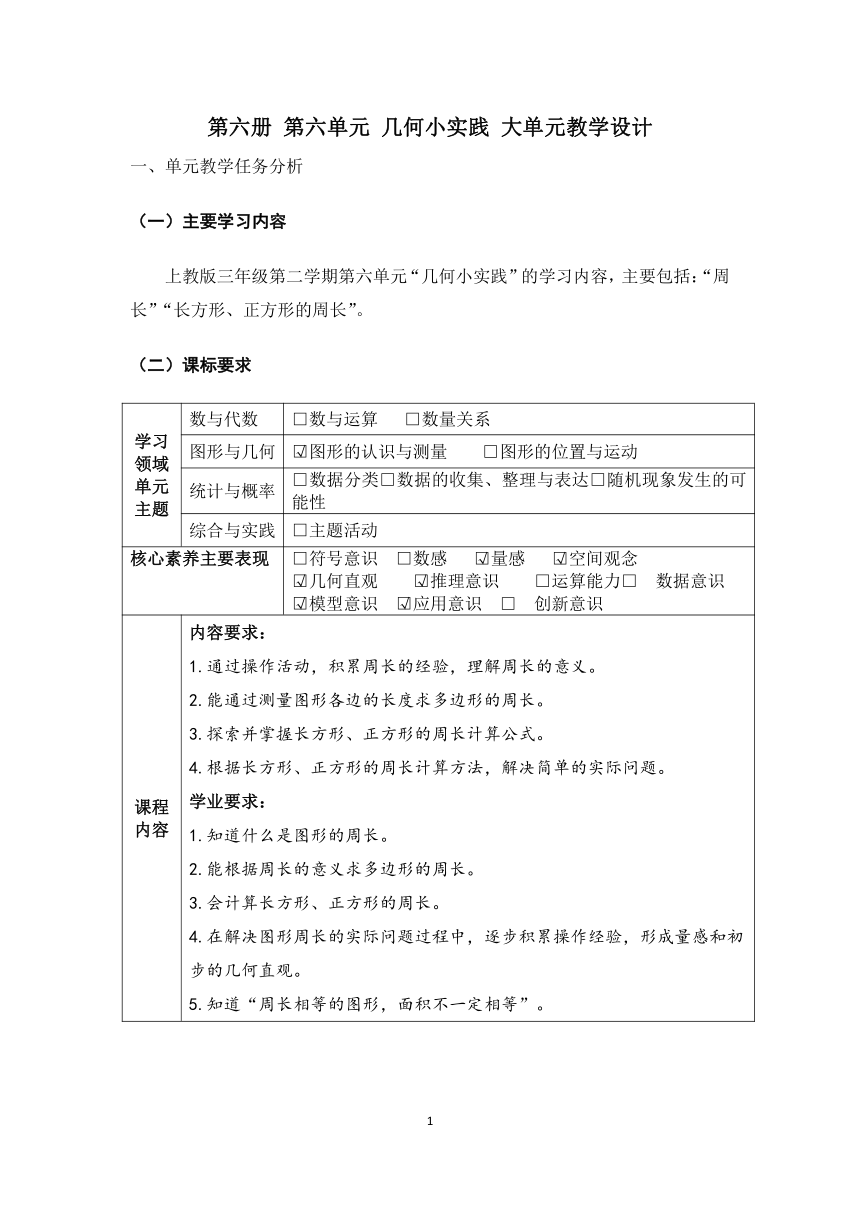

1.单元内容结构

本单元的内容为“周长”“长方形、正方形的周长”,其中还包括小探究“周长相等,面积不一定相等”。本单元是在学生认识了三角形、长方形、正方形、正多边形等平面图形的基础上展开的。周长为本单元的一个重要概念,教材借助具体情境以及丰富的操作活动,引导学生理解与掌握周长的意义,即经历从定性描述(平面图形一周的长度)到定量刻画(单位长度之和)的过程,达成对周长意义的本质理解。长方形、正方形周长的学习,是继“周长”概念学习后的下位内容,即根据周长意义,结合平面图形的特征,探究计算其周长的一般方法。教材通过创设实际问题情境,引导学生把实际问题抽象成数学问题,依据周长意义以及长方形、正方形的特征开展多样化的算法探究活动,在此基础上对各种算法进行比较与分析,形成长方形、正方形周长计算方法的一般表达(计算公式)。由于三年级第一学期已经学习了有关面积的知识,基于学生的认知基础,本单元最后编排了有关周长与面积的内容,即“当周长相等时,面积不一定相等”的现象探寻。作为教材的拓展内容,引导学生开展探究学习,发展学生发现与提出问题、分析与解决问题的意识与能力。

2.教材内容分析

教材首先呈现贴近学生实际生活的情境,从绕叶子一周等活动帮助学生直观理解周长的意义。再通过描边线活动感受规则图形和不规则图形的周长,丰富对周长的理解,知道“围绕平面图形一周的长度叫周长”。

教材通过例题,让学生探究长方形和正方形周长的计算方法。在前一节课“周长”的练习部分,教材已经编排了求平面图形周长的习题,其中就包括了长方形和正方形。所以,在原来求周长一般方法的基础上,根据长方形与正方形边的特征总结出求长方形和正方形周长的计算方法。教材的编排方式是通过出示三位小朋友求长方形周长的不同方法,然后对比这三种方法,经历算法优化的过程,最后总结出长方形周长的计算方法。正方形周长的编排思路和长方形周长相同。

在梳理了上教版教材的有关内容之后,还通过对比其他版本教材中的编排进一步理解本部分的内容。人教版教材将周长定义为“封闭图形一周的长度”,北师大版教材将周长定义为“图形一周的长度就是图形的周长”,苏教版教材定义为“书签一周边线的长就是它的周长”。这些教材都是通过图形和文字表述结合的方式定义周长,通过直观具体的图形帮助学生建构周长的概念,并通过“一周的长度”深化理解周长的本质属性。

3.相关本体性知识

(1)周长的概念

常见的周长定义有:①可求长曲线所围平面区域的周长是这个区域的边界的全长。②一个平面图形周围长度的和,叫做这个图形的周长。[footnoteRef:0] [0: 吴正宪等.小学数学教学基本概念解读[M].北京:教育科学出版社,2014:304.]

(2)长方形、正方形的概念

长方形也称矩形,是特殊的平行四边形之一。即有一个角是直角的平行四边形称为长方形。正方形是特殊的平行四边形之一。即有一组邻边相等,并且有一个角是直角的平行四边形称为正方形。[footnoteRef:1]周筱亭认为,四个角都是直角的四边形为长方形,又称为矩形或等角四边形。四个角都是直角,且四条边都相等的四边形称为正方形。[footnoteRef:2] [1: 吴正宪等.小学数学教学基本概念解读[M].北京:教育科学出版社,2014:267、270.] [2: 杨晓翎等.长方形的认识与周长[M].北京:教育科学出版社,2014:4、5.]

长方形相邻的两条边分别叫做长方形的长和宽。通常把长方形的长边叫作长,短边叫作宽。有时在没有数据的情况下,通常把水平的那一边看作长,把垂直的那一边为宽。一个长方形有两个长、两个宽。[footnoteRef:3] [3: 杨晓翎等.长方形的认识与周长[M].北京:教育科学出版社,2014:11.]

(四)学情分析

1.认知基础与特点

从学生学习经历看,学生已经学习了线段、长度单位、长度测量。认识了三角形、长方形、正方形等平面图形的基本特征。美术课的时候学生也有描绘平面图形的边线以及轮廓的经验。上教版三年级第一学期,学生已经学习了“面积”,初步体会各种平面图形的大小,对“面”与“边线”的区别有了一定的基础,但这些经验同时也会对学生周长的学习产生负迁移,使得学生将周长与面积两个概念产生混淆。

从学生知识储备看,学生已经掌握线段的测量方法,会用不同的长度单位表示长度等。知道了长方形对边相等,正方形四条边都相等的特征。认识了面积的含义,知道了图形的大小就是它们的面积,也知道了长方形与正方形的面积公式。另外,学生在二年级第一学期学习过“5×3+3×3=8×3”,初步感知乘法分配律的意义。学生经历了不同类型的问题解决,会解决求操场一圈的长度、求长方形菜园所用篱笆的长度等简单问题,在问题解决中积累了理解“周长”和计算“周长”的学习经验。

从学生生活经验看,学生已经在日常生活中知道了头围、胸围、腰围等。同时生活中常用的一些词汇,如“一周”“一圈”“轮廓”“边缘”等,也为学生“周长”的认识积累了直观经验与感知。

2.学习难点

本单元的学习中,学生主要的难点在于以下两点:

(1)“周长”的概念理解

学生对“周长”的理解有着不完善的经验起点。一是停留在周长是图形边线,认为周长就是边长,对“封闭”图形一周的长度理解有困难,学生所理解的长度往往是某条或者某几条边的长度,而周长是指从起点回到起点。二是学生会认为只有像长方形、正方形这样的规则图形才有周长,也会受周长中“周”字的字面意思影响,认为只有圈状的图形才有周长。教学中可以抓住学生的认知起点,设置认知冲突,通过教学设计的层层递进完善学生的前概念,打破学生的思维定势,帮助学生进一步丰富周长的内涵,明晰周长的本质属性。

学生易将“周长”与“面积”这两个概念混淆。一个图形中,周长与面积这两个概念是共存的,有面积的地方肯定有周长,有周长的地方也必然有面积,两者是相互依存的。同时由于图形的封闭性,学生能够直观感知平面区域所占的大小(面积),而不易感知围起来的边线部分,从而导致学生将面积与周长产生混淆。从度量的角度看,周长与面积的度量本质与结构存在相同之处,都是度量单位的累加,也易造成学生对二者辨析的难度。周长是一维空间但建立在二维图形之上,面积是二维空间,但建立在一维空间的认知基础上。所以教学时不能孤立地认识周长,也不能为了摒弃“面”干扰而将周长与面积割裂进行教学,割裂的教学反而不利两个概念的理解。教学中可以从长短和大小的角度对接学生的生活经验,将周长与面积放在一起进行强化比较,加深对两个概念的本质认知。

(2)长方形周长计算公式的推导

在理解了周长含义的基础上,学生再来学习长方形、正方形的周长是不难的,学生已经有了关于长方形、正方形的周长都是将四条边的长度逐次相加的概念。由于三年级学生还处在具体形象思维阶段,所以部分学生对于“长与宽的和”理解有一定困难。所以在探究时,主要引导学生从多角度思考问题,通过展现多种计算方法的思考过程,让学生经历观察、交流、比较等活动,引导学生根据已掌握的长方形和正方形的特征将四条边的连加转化为更简单的乘法计算。让学生在解决实际问题的过程中感悟不同方法的优劣,逐步实现方法的优化,推导出计算图形周长的简便方法,即为长方形和正方形的周长公式。

(五)单元教学目标

1.单元教学目标

编码 目标描述 学

0320601 通过量、描等操作活动,积累有关周长的经验,理解周长的意义;知道求图形的周长就是求图形各边的长度之和。 B

0320602 能通过测量图形各边的长度求多边形的周长。 B

0320603 探索并理解长方形、正方形的周长计算方法;会计算长方形、正方形的周长。 B

0320604 会用长方形、正方形的周长计算方法解决简单的实际问题。 C

0320605 能通过已知长方形的周长和长(或宽),求出宽(或长)。 C

0320606 能通过已知正方形的周长,求出边长。 C

0320607 知道“周长相等的图形,面积不一定相等”,能解决相关简单的数学问题。 C

2.单元教学重难点

教学重点:

(1)通过量、描等实际操作活动,理解周长的意义。

(2)能区分同一个图形的周长和面积,区分周长与面积两个概念。

(3)通过测量、观察、交流、比较等探究活动,探索长方形、正方形的周长计算方法。

(4)能灵活运用长、正方形的周长计算公式解决实际问题。

(5)通过观察、计算、比较等探究活动,理解周长相等的图形,面积不一定相等。

教学难点:

(1)理解周长的概念。

(2)长方形周长计算公式的推导。

二、单元教学实施建议

(一)单元课时安排参考[footnoteRef:4] [4: 基于目标与学情,教师可适度调整课时安排及课时目标。]

内容 课型 课时

周长 新授 2

长方形、正方形的周长 新授 3

合计 5课时

(二)教学建议

1.唤起生活经验,充分关注已有认知

本单元中周长的概念比较抽象,学生虽有对周长的生活经验积累,但对周长的认识还停留在经验阶段,通过教学活动引导学生将生活经验“数学化”,激活学生已有的生活经验储备,实现生活经验和数学知识的联系与对接。

2.给予探索空间,促使学生自主建构

数学概念的建立是由具体形象到概括抽象的过程,本单元学习内容提供了许多与学生生活息息相关的题材作为数学素材,在教学时要充分发挥这些素材的作用,采用活动化的呈现方式,如量一量、描一描、摆一摆等,给予学生充分的时间和空间从事数学活动,让他们通过观察操作、有条理的思考和推理、交流等活动,建构周长概念,探索长方形、正方形的周长计算方法。

3.关注概念本质,多维度促进概念理解

根据中年级学生的年龄特点和认知规律,设计有效的数学活动,借助已有的经验,实现有意义的建构。围绕周长概念的核心要素,通过多种数学活动,帮助学生内化概念和形成概念表象,逐步加深对周长概念本质的理解。引导学生从多角度思考问题,通过展现多种计算方法的思考过程,让学生在解决实际问题的过程中逐步感悟不同方法的优劣,逐步实现方法的优化,推导出计算图形周长的简便方法,即为长方形和正方形的周长公式,建立“长方形与正方形的周长”的数学模型。

(三)单元活动建议

1.单元活动建议

本单元关于周长意义的学习内容,建议通过观察实物一周的学习活动,描出各种不规则和规则图形的边线,感悟和理解周长的含义。在借助方格图列算式求周长的过程中,通过观察、分析、比较,理解计算周长的不同方法。另外通过测量活动,让学生动手量一量、算一算,求出物体的周长,学会在没有方格图的情况下通过测量图形的边长后,运用周长的概念计算出周长。

关于长方形、正方形的周长的学习内容,建议通过探索活动,理解长方形的周长计算方法,在比较中归纳出求长方形的周长计算公式。另外通过类比,探索并归纳出正方形的周长计算公式。通过动手操作等活动,理解“图形周长相等时,面积不一定相等”,初步感知图形的周长与面积之间的区别和联系。

2.单元活动示例

本单元有关周长、长方形与正方形周长的内容建议通过观察、操作、画图等活动认识封闭图形的一周的长度是图形的周长,会测量长方形与正方形的周长,能根据长方形与正方形边的特征,掌握长方形与正方形的周长的计算公式。

活动一

活动主题 周长

活动目标 通过看一看、描一描、指一指、说一说等活动理解周长的含义,并能借助方格图计算周长。

主要任务及说明 任务一:观察蚕宝宝沿桑叶爬一周 在观察蚕宝宝沿着桑叶爬一周的情境中,比较不同的情况,进一步认识一周的含义。 建议:在比较不同蚕宝宝的爬行路线中,引导学生感悟绕一周的长度叫周长。桑叶一周的长度就是桑叶的周长,初步认识并积累周长的经验。 任务二:描一描物体的一周 描一描枫叶、荷叶、白玉兰叶等不规则物体和地毯、课本封面等规则物体的边线。 建议:在动手操作、观察与比较中得出:尽管边线有“直的”和“不是直的”的不同情况,但描出来的边线的长度就是它们一周的长度,也就是它们的周长,再通过语言表述加深对周长含义的感悟和理解。 任务三:借助方格图列算式求周长 根据提供的方格图,观察图示,列算式求周长。 建议:呈现出该情境下计算周长的不同方法,通过观察、分析、对比,理解计算周长不同的解决方法。 任务四:练习巩固 建议:在练习中,体会只要数图形外围一周含有的小正方形边长的数量来比较周长,加深对周长的理解。

设计意图 结合实际物体经历看一看、描一描、指一指、说一说等活动,便于直观感受,理解周长含义,借助方格图计算周长,知道计算周长的不同方法。

评价关注点 能理解周长,知道计算周长的不同方法。

活动资源 学习任务单

活动水平 理解

活动二

活动主题 长方形的周长

活动目标 在探究活动中发现并掌握长方形的周长计算方法。

主要任务及说明 任务一:计算长方形游泳池的周长 根据给出的游泳池长和宽的长度,求出游泳池的周长。 建议:在解决问题的过程中,分析已知条件和问题,运用周长含义列式计算长方形游泳池的周长。呈现不同计算方法,组织学生在交流、讨论中说出这种计算方法的理由,在比较中理解不同方法,发现不同方法的相同点和不同点。 任务二:用喜欢的方法求给出的长方形的周长 学生通过用不同的方法求出两个长方形的周长,巩固长方形周长的计算方法,同时比较不同方法的区别与联系。 建议:通过用自己喜欢的方法计算出长方形的周长,在比较中感悟方法的优化,归纳出长方形的周长计算方法。 任务三:巩固及变式练习 在生活情境中,应用长方形周长的计算方法解决实际问题。 建议:组织学生交流思考过程,联系周长概念和长方形的周长公式,加深对周长的理解。在变式练习中,灵活运用长方形的周长公式,根据相关条件计算长或者宽,加深对长方形周长公式的掌握。

设计意图 在探究长方形周长计算公式的过程中,经历多角度思考问题,展现多种计算方法的思考过程,理解和感悟不同方法,逐步实现方法的优化,推导出计算长方形周长计算公式。

评价关注点 能正确计算长方形的周长,归纳出长方形的周长公式。

活动资源 学习任务单

活动水平 理解

活动三

活动主题 正方形的周长

活动目标 探索正方形的周长计算方法,通过比较和体会,归纳出求正方形周长的计算方法。

主要任务及说明 任务一:计算方桌桌面的周长 在生活实际情境中求正方形的周长。 每边的长度都是120cm,求方桌桌面的周长。 建议:在解决问题的过程中,分析已知条件和问题,运用周长含义列式计算方桌桌面的周长。呈现不同计算方法,组织学生在交流、讨论中说出这种计算方法的理由,在比较中理解不同方法,发现不同方法的相同点和不同点,再次发现正方形是长方形的特例。 任务二:用喜欢的方法求给出的正方形的周长 学生通过用不同的方法求出两个正方形的周长,巩固正方形周长的计算方法,同时比较不同方法的区别与联系。 建议:通过用自己喜欢的方法计算出正方形的周长,在比较中感悟方法的优化,归纳出正方形的周长计算方法。 任务三:变式及提高练习 在复杂的情境中,根据正方形的周长,求出正方形的边长。 建议:组织学生交流思考过程,灵活运用正方形的周长公式进行思考,根据已知正方形的周长计算边长,加深对周长的理解和对正方形周长公式的掌握。在提高练习中培养问题解决能力,区别周长和面积,根据实际情况解决跟周长相关的问题。

设计意图 在探究正方形周长计算公式的过程中,经历多角度思考问题,展现多种计算方法的思考过程,理解和感悟不同方法,逐步实现方法的优化,推导出正方形周长计算公式。

评价关注点 能正确计算正方形的周长,归纳出正方形的周长公式。

活动资源 学习任务单

活动水平 理解

(四)单元作业建议

1.单元作业建议

本单元涉及的学业要求主要是周长的含义和长方形、正方形的周长计算。单元作业设计可以分为两大类:基础作业和实践作业。

基础作业可以从知道、理解、应用、综合四个维度进行设计。可以对周长的含义进行识记,可以对长方形、正方形的周长计算方法进行理解,也可以设计周长含义、长方形、正方形周长计算的运用,还可以设计计算简单组合图形周长(可转化成长方形、正方形)的综合。

实践作业可以是对生活中一些形状规则和不规则实物的周长探究,也可以结合教材中“小探究”这一课时,设计关于周长与面积的拓展实践活动。通过完成实践作业激发学习周长的兴趣,理解周长与面积之间的区别和联系,引导学生发现数学知识之间的联系,提升学科素养。

2.单元作业示例

(1)比较右图中图形1和图形2的周长,你认为正确的是( )。

A.图形1周长长 B.图形2周长长

C.一样长 D.无法比较

对应目标编码 对应学 对应学科 核心素养 题目 类型 题目 难度 预计完 成时间

0320601 B 空间观念 选择 中等 1分钟

(2)如下图所示,一个等腰三角形将它的三条边紧贴直尺转一圈,正好转到下图中箭头所指位置,测得三角形周长是( )cm,它的腰长( )cm。

对应目标编码 对应学 对应学科 核心素养 题目 类型 题目 难度 预计完 成时间

0320602 B 空间观念 量感 填空 中等 2分钟

(3)一根绳子正好围成一个长为24厘米,宽为6厘米的长方形。如果用这根绳子围成一个正方形,那么围成的正方形的边长是( )厘米。

对应目标编码 对应学 对应学科 核心素养 题目 类型 题目 难度 预计完 成时间

0320603 0320606 C 模型意识 几何直观 填空 中等 1分钟

(4)两个大小相同的正方形拼成一个长方形后,周长比原来两个正方形周长的和减少了6厘米。原来一个正方形的周长是( )厘米。

对应目标编码 对应学 对应学科 核心素养 题目 类型 题目 难度 预计完 成时间

0320604 C 空间观念 几何直观 填空 较高 3分钟

(5)你知道学校操场的周长有多长吗?

①请你和同伴讨论并设计一个方案,测量出学校操场大约有多少米?

②想一想,为什么大多数的操场都是“椭圆形”呢?相同周长的操场可以设计成长方形吗?请你通过上网、查阅书籍等途径,加以说明。

对应目标编码 对应学 对应学科 核心素养 题目 类型 题目 难度 预计完 成时间

0320601 C 创新意识 其他 较高 一周

(五)单元评价建议

1.单元评价建议

本单元的学习内容可以分成学习兴趣、学习习惯和学业成果三个维度在课堂教学、课外活动(实践性综合活动)、作业以及纸笔练习等日常教学中进行评价:

评价维度 观察点示例 评价方式 建议

学习兴趣 善于通过看、描、指、说等活动理解周长的含义,借助方格纸等工具计算周长。 乐于自主探究长方形、正方形的周长计算方法,获得成功体验。 勇于通过观察、操作、讨论等方法探究发现周长相等的图形,面积不一定相等。 愿意从多角度思考问题,并将思考过程、结果与同学分享。 日常观察 过程记录 表现性任务

学习习惯 能够按要求完成描、量、摆等操作活动,并在操作中有所思考和发现。 能够用规范的语言描述周长的含义。 能尝试归纳概括长方形、正方形周长计算的不同方法,清晰表达自己的数学思考。 会合理运用工具(铅笔和刻度尺)画图,用图示的方法简洁地表达思考过程和解题过程。 日常观察 过程记录 表现性任务

学业成果 能联系实际,理解周长的含义。 会借助方格纸、直尺等工具,测量图形各边的长度,求多边形的周长。 知道用长度单位表示周长。 能选择合适的方法正确计算长方形、正方形及简单组合图形的周长。 区别周长和面积的概念,知道周长相等的图形,面积不一定相等。 能运用所学知识解决有关周长计算的实际问题。 课堂记录 表现性任务 作业及单元评价

2.单元评价示例

学习活动与评价

活动名称:巧求周长

运用周长的概念及图形的特征,从不同的角度探究简单组合图形的周长计算方法。活动可以分别在不同的教学阶段由学生自主探究完成,随着教学的深入,展示学生不同的探究方法,并在交流讨论中不断优化计算方法、感悟周长与面积的区别。

下图由6个边长为1厘米的正方形组成

活动过程:

1.仔细观察,你能求出这个图形的周长吗?

2.交流自己的分析过程,尝试有条理地表达自己的思考过程。能够从多角度进行思考,对不同的方法进行比较和优化。

3.想一想:用这6个小正方形拼成一个长方形,拼成的长方形的周长最小是多少厘米?最大是多少厘米?

4.能够画草图,从不同的角度(直接计算周长、周长的变化等)交流自己的思考过程。

评价关注点:

关注学生能否运用周长的含义及图形的特征,进行探究、分析,不断优化解决问题的方法。

评价等级参考

评价内容 表现水平参照

方法应用 A——能理解图形中周长的含义,积极尝试并成功解决问题;能利用图示清晰地表达思考过程,并能在与同伴交流中不断优化方法。 B——了解图形中周长的概念,能尝试解决问题并得到结果。不能有条理地独立思考,在同伴交流表达中不够完善,无法进行方法优化。 C——不能识别图中周长,能在教师和同学的帮助下尝试解决问题,但不能得到正确结果。

18

一、单元教学任务分析

(一)主要学习内容

上教版三年级第二学期第六单元“几何小实践”的学习内容,主要包括:“周长”“长方形、正方形的周长”。

(二)课标要求

学习领域单元主题 数与代数 □数与运算 □数量关系

图形与几何 图形的认识与测量 □图形的位置与运动

统计与概率 □数据分类□数据的收集、整理与表达□随机现象发生的可能性

综合与实践 □主题活动

核心素养主要表现 □符号意识 □数感 量感 空间观念 几何直观 推理意识 □运算能力 □数据意识 模型意识 应用意识 □创新意识

课程内容 内容要求: 1.通过操作活动,积累周长的经验,理解周长的意义。 2.能通过测量图形各边的长度求多边形的周长。 3.探索并掌握长方形、正方形的周长计算公式。 4.根据长方形、正方形的周长计算方法,解决简单的实际问题。 学业要求: 1.知道什么是图形的周长。 2.能根据周长的意义求多边形的周长。 3.会计算长方形、正方形的周长。 4.在解决图形周长的实际问题过程中,逐步积累操作经验,形成量感和初步的几何直观。 5.知道“周长相等的图形,面积不一定相等”。

(三)教材分析

1.单元内容结构

本单元的内容为“周长”“长方形、正方形的周长”,其中还包括小探究“周长相等,面积不一定相等”。本单元是在学生认识了三角形、长方形、正方形、正多边形等平面图形的基础上展开的。周长为本单元的一个重要概念,教材借助具体情境以及丰富的操作活动,引导学生理解与掌握周长的意义,即经历从定性描述(平面图形一周的长度)到定量刻画(单位长度之和)的过程,达成对周长意义的本质理解。长方形、正方形周长的学习,是继“周长”概念学习后的下位内容,即根据周长意义,结合平面图形的特征,探究计算其周长的一般方法。教材通过创设实际问题情境,引导学生把实际问题抽象成数学问题,依据周长意义以及长方形、正方形的特征开展多样化的算法探究活动,在此基础上对各种算法进行比较与分析,形成长方形、正方形周长计算方法的一般表达(计算公式)。由于三年级第一学期已经学习了有关面积的知识,基于学生的认知基础,本单元最后编排了有关周长与面积的内容,即“当周长相等时,面积不一定相等”的现象探寻。作为教材的拓展内容,引导学生开展探究学习,发展学生发现与提出问题、分析与解决问题的意识与能力。

2.教材内容分析

教材首先呈现贴近学生实际生活的情境,从绕叶子一周等活动帮助学生直观理解周长的意义。再通过描边线活动感受规则图形和不规则图形的周长,丰富对周长的理解,知道“围绕平面图形一周的长度叫周长”。

教材通过例题,让学生探究长方形和正方形周长的计算方法。在前一节课“周长”的练习部分,教材已经编排了求平面图形周长的习题,其中就包括了长方形和正方形。所以,在原来求周长一般方法的基础上,根据长方形与正方形边的特征总结出求长方形和正方形周长的计算方法。教材的编排方式是通过出示三位小朋友求长方形周长的不同方法,然后对比这三种方法,经历算法优化的过程,最后总结出长方形周长的计算方法。正方形周长的编排思路和长方形周长相同。

在梳理了上教版教材的有关内容之后,还通过对比其他版本教材中的编排进一步理解本部分的内容。人教版教材将周长定义为“封闭图形一周的长度”,北师大版教材将周长定义为“图形一周的长度就是图形的周长”,苏教版教材定义为“书签一周边线的长就是它的周长”。这些教材都是通过图形和文字表述结合的方式定义周长,通过直观具体的图形帮助学生建构周长的概念,并通过“一周的长度”深化理解周长的本质属性。

3.相关本体性知识

(1)周长的概念

常见的周长定义有:①可求长曲线所围平面区域的周长是这个区域的边界的全长。②一个平面图形周围长度的和,叫做这个图形的周长。[footnoteRef:0] [0: 吴正宪等.小学数学教学基本概念解读[M].北京:教育科学出版社,2014:304.]

(2)长方形、正方形的概念

长方形也称矩形,是特殊的平行四边形之一。即有一个角是直角的平行四边形称为长方形。正方形是特殊的平行四边形之一。即有一组邻边相等,并且有一个角是直角的平行四边形称为正方形。[footnoteRef:1]周筱亭认为,四个角都是直角的四边形为长方形,又称为矩形或等角四边形。四个角都是直角,且四条边都相等的四边形称为正方形。[footnoteRef:2] [1: 吴正宪等.小学数学教学基本概念解读[M].北京:教育科学出版社,2014:267、270.] [2: 杨晓翎等.长方形的认识与周长[M].北京:教育科学出版社,2014:4、5.]

长方形相邻的两条边分别叫做长方形的长和宽。通常把长方形的长边叫作长,短边叫作宽。有时在没有数据的情况下,通常把水平的那一边看作长,把垂直的那一边为宽。一个长方形有两个长、两个宽。[footnoteRef:3] [3: 杨晓翎等.长方形的认识与周长[M].北京:教育科学出版社,2014:11.]

(四)学情分析

1.认知基础与特点

从学生学习经历看,学生已经学习了线段、长度单位、长度测量。认识了三角形、长方形、正方形等平面图形的基本特征。美术课的时候学生也有描绘平面图形的边线以及轮廓的经验。上教版三年级第一学期,学生已经学习了“面积”,初步体会各种平面图形的大小,对“面”与“边线”的区别有了一定的基础,但这些经验同时也会对学生周长的学习产生负迁移,使得学生将周长与面积两个概念产生混淆。

从学生知识储备看,学生已经掌握线段的测量方法,会用不同的长度单位表示长度等。知道了长方形对边相等,正方形四条边都相等的特征。认识了面积的含义,知道了图形的大小就是它们的面积,也知道了长方形与正方形的面积公式。另外,学生在二年级第一学期学习过“5×3+3×3=8×3”,初步感知乘法分配律的意义。学生经历了不同类型的问题解决,会解决求操场一圈的长度、求长方形菜园所用篱笆的长度等简单问题,在问题解决中积累了理解“周长”和计算“周长”的学习经验。

从学生生活经验看,学生已经在日常生活中知道了头围、胸围、腰围等。同时生活中常用的一些词汇,如“一周”“一圈”“轮廓”“边缘”等,也为学生“周长”的认识积累了直观经验与感知。

2.学习难点

本单元的学习中,学生主要的难点在于以下两点:

(1)“周长”的概念理解

学生对“周长”的理解有着不完善的经验起点。一是停留在周长是图形边线,认为周长就是边长,对“封闭”图形一周的长度理解有困难,学生所理解的长度往往是某条或者某几条边的长度,而周长是指从起点回到起点。二是学生会认为只有像长方形、正方形这样的规则图形才有周长,也会受周长中“周”字的字面意思影响,认为只有圈状的图形才有周长。教学中可以抓住学生的认知起点,设置认知冲突,通过教学设计的层层递进完善学生的前概念,打破学生的思维定势,帮助学生进一步丰富周长的内涵,明晰周长的本质属性。

学生易将“周长”与“面积”这两个概念混淆。一个图形中,周长与面积这两个概念是共存的,有面积的地方肯定有周长,有周长的地方也必然有面积,两者是相互依存的。同时由于图形的封闭性,学生能够直观感知平面区域所占的大小(面积),而不易感知围起来的边线部分,从而导致学生将面积与周长产生混淆。从度量的角度看,周长与面积的度量本质与结构存在相同之处,都是度量单位的累加,也易造成学生对二者辨析的难度。周长是一维空间但建立在二维图形之上,面积是二维空间,但建立在一维空间的认知基础上。所以教学时不能孤立地认识周长,也不能为了摒弃“面”干扰而将周长与面积割裂进行教学,割裂的教学反而不利两个概念的理解。教学中可以从长短和大小的角度对接学生的生活经验,将周长与面积放在一起进行强化比较,加深对两个概念的本质认知。

(2)长方形周长计算公式的推导

在理解了周长含义的基础上,学生再来学习长方形、正方形的周长是不难的,学生已经有了关于长方形、正方形的周长都是将四条边的长度逐次相加的概念。由于三年级学生还处在具体形象思维阶段,所以部分学生对于“长与宽的和”理解有一定困难。所以在探究时,主要引导学生从多角度思考问题,通过展现多种计算方法的思考过程,让学生经历观察、交流、比较等活动,引导学生根据已掌握的长方形和正方形的特征将四条边的连加转化为更简单的乘法计算。让学生在解决实际问题的过程中感悟不同方法的优劣,逐步实现方法的优化,推导出计算图形周长的简便方法,即为长方形和正方形的周长公式。

(五)单元教学目标

1.单元教学目标

编码 目标描述 学

0320601 通过量、描等操作活动,积累有关周长的经验,理解周长的意义;知道求图形的周长就是求图形各边的长度之和。 B

0320602 能通过测量图形各边的长度求多边形的周长。 B

0320603 探索并理解长方形、正方形的周长计算方法;会计算长方形、正方形的周长。 B

0320604 会用长方形、正方形的周长计算方法解决简单的实际问题。 C

0320605 能通过已知长方形的周长和长(或宽),求出宽(或长)。 C

0320606 能通过已知正方形的周长,求出边长。 C

0320607 知道“周长相等的图形,面积不一定相等”,能解决相关简单的数学问题。 C

2.单元教学重难点

教学重点:

(1)通过量、描等实际操作活动,理解周长的意义。

(2)能区分同一个图形的周长和面积,区分周长与面积两个概念。

(3)通过测量、观察、交流、比较等探究活动,探索长方形、正方形的周长计算方法。

(4)能灵活运用长、正方形的周长计算公式解决实际问题。

(5)通过观察、计算、比较等探究活动,理解周长相等的图形,面积不一定相等。

教学难点:

(1)理解周长的概念。

(2)长方形周长计算公式的推导。

二、单元教学实施建议

(一)单元课时安排参考[footnoteRef:4] [4: 基于目标与学情,教师可适度调整课时安排及课时目标。]

内容 课型 课时

周长 新授 2

长方形、正方形的周长 新授 3

合计 5课时

(二)教学建议

1.唤起生活经验,充分关注已有认知

本单元中周长的概念比较抽象,学生虽有对周长的生活经验积累,但对周长的认识还停留在经验阶段,通过教学活动引导学生将生活经验“数学化”,激活学生已有的生活经验储备,实现生活经验和数学知识的联系与对接。

2.给予探索空间,促使学生自主建构

数学概念的建立是由具体形象到概括抽象的过程,本单元学习内容提供了许多与学生生活息息相关的题材作为数学素材,在教学时要充分发挥这些素材的作用,采用活动化的呈现方式,如量一量、描一描、摆一摆等,给予学生充分的时间和空间从事数学活动,让他们通过观察操作、有条理的思考和推理、交流等活动,建构周长概念,探索长方形、正方形的周长计算方法。

3.关注概念本质,多维度促进概念理解

根据中年级学生的年龄特点和认知规律,设计有效的数学活动,借助已有的经验,实现有意义的建构。围绕周长概念的核心要素,通过多种数学活动,帮助学生内化概念和形成概念表象,逐步加深对周长概念本质的理解。引导学生从多角度思考问题,通过展现多种计算方法的思考过程,让学生在解决实际问题的过程中逐步感悟不同方法的优劣,逐步实现方法的优化,推导出计算图形周长的简便方法,即为长方形和正方形的周长公式,建立“长方形与正方形的周长”的数学模型。

(三)单元活动建议

1.单元活动建议

本单元关于周长意义的学习内容,建议通过观察实物一周的学习活动,描出各种不规则和规则图形的边线,感悟和理解周长的含义。在借助方格图列算式求周长的过程中,通过观察、分析、比较,理解计算周长的不同方法。另外通过测量活动,让学生动手量一量、算一算,求出物体的周长,学会在没有方格图的情况下通过测量图形的边长后,运用周长的概念计算出周长。

关于长方形、正方形的周长的学习内容,建议通过探索活动,理解长方形的周长计算方法,在比较中归纳出求长方形的周长计算公式。另外通过类比,探索并归纳出正方形的周长计算公式。通过动手操作等活动,理解“图形周长相等时,面积不一定相等”,初步感知图形的周长与面积之间的区别和联系。

2.单元活动示例

本单元有关周长、长方形与正方形周长的内容建议通过观察、操作、画图等活动认识封闭图形的一周的长度是图形的周长,会测量长方形与正方形的周长,能根据长方形与正方形边的特征,掌握长方形与正方形的周长的计算公式。

活动一

活动主题 周长

活动目标 通过看一看、描一描、指一指、说一说等活动理解周长的含义,并能借助方格图计算周长。

主要任务及说明 任务一:观察蚕宝宝沿桑叶爬一周 在观察蚕宝宝沿着桑叶爬一周的情境中,比较不同的情况,进一步认识一周的含义。 建议:在比较不同蚕宝宝的爬行路线中,引导学生感悟绕一周的长度叫周长。桑叶一周的长度就是桑叶的周长,初步认识并积累周长的经验。 任务二:描一描物体的一周 描一描枫叶、荷叶、白玉兰叶等不规则物体和地毯、课本封面等规则物体的边线。 建议:在动手操作、观察与比较中得出:尽管边线有“直的”和“不是直的”的不同情况,但描出来的边线的长度就是它们一周的长度,也就是它们的周长,再通过语言表述加深对周长含义的感悟和理解。 任务三:借助方格图列算式求周长 根据提供的方格图,观察图示,列算式求周长。 建议:呈现出该情境下计算周长的不同方法,通过观察、分析、对比,理解计算周长不同的解决方法。 任务四:练习巩固 建议:在练习中,体会只要数图形外围一周含有的小正方形边长的数量来比较周长,加深对周长的理解。

设计意图 结合实际物体经历看一看、描一描、指一指、说一说等活动,便于直观感受,理解周长含义,借助方格图计算周长,知道计算周长的不同方法。

评价关注点 能理解周长,知道计算周长的不同方法。

活动资源 学习任务单

活动水平 理解

活动二

活动主题 长方形的周长

活动目标 在探究活动中发现并掌握长方形的周长计算方法。

主要任务及说明 任务一:计算长方形游泳池的周长 根据给出的游泳池长和宽的长度,求出游泳池的周长。 建议:在解决问题的过程中,分析已知条件和问题,运用周长含义列式计算长方形游泳池的周长。呈现不同计算方法,组织学生在交流、讨论中说出这种计算方法的理由,在比较中理解不同方法,发现不同方法的相同点和不同点。 任务二:用喜欢的方法求给出的长方形的周长 学生通过用不同的方法求出两个长方形的周长,巩固长方形周长的计算方法,同时比较不同方法的区别与联系。 建议:通过用自己喜欢的方法计算出长方形的周长,在比较中感悟方法的优化,归纳出长方形的周长计算方法。 任务三:巩固及变式练习 在生活情境中,应用长方形周长的计算方法解决实际问题。 建议:组织学生交流思考过程,联系周长概念和长方形的周长公式,加深对周长的理解。在变式练习中,灵活运用长方形的周长公式,根据相关条件计算长或者宽,加深对长方形周长公式的掌握。

设计意图 在探究长方形周长计算公式的过程中,经历多角度思考问题,展现多种计算方法的思考过程,理解和感悟不同方法,逐步实现方法的优化,推导出计算长方形周长计算公式。

评价关注点 能正确计算长方形的周长,归纳出长方形的周长公式。

活动资源 学习任务单

活动水平 理解

活动三

活动主题 正方形的周长

活动目标 探索正方形的周长计算方法,通过比较和体会,归纳出求正方形周长的计算方法。

主要任务及说明 任务一:计算方桌桌面的周长 在生活实际情境中求正方形的周长。 每边的长度都是120cm,求方桌桌面的周长。 建议:在解决问题的过程中,分析已知条件和问题,运用周长含义列式计算方桌桌面的周长。呈现不同计算方法,组织学生在交流、讨论中说出这种计算方法的理由,在比较中理解不同方法,发现不同方法的相同点和不同点,再次发现正方形是长方形的特例。 任务二:用喜欢的方法求给出的正方形的周长 学生通过用不同的方法求出两个正方形的周长,巩固正方形周长的计算方法,同时比较不同方法的区别与联系。 建议:通过用自己喜欢的方法计算出正方形的周长,在比较中感悟方法的优化,归纳出正方形的周长计算方法。 任务三:变式及提高练习 在复杂的情境中,根据正方形的周长,求出正方形的边长。 建议:组织学生交流思考过程,灵活运用正方形的周长公式进行思考,根据已知正方形的周长计算边长,加深对周长的理解和对正方形周长公式的掌握。在提高练习中培养问题解决能力,区别周长和面积,根据实际情况解决跟周长相关的问题。

设计意图 在探究正方形周长计算公式的过程中,经历多角度思考问题,展现多种计算方法的思考过程,理解和感悟不同方法,逐步实现方法的优化,推导出正方形周长计算公式。

评价关注点 能正确计算正方形的周长,归纳出正方形的周长公式。

活动资源 学习任务单

活动水平 理解

(四)单元作业建议

1.单元作业建议

本单元涉及的学业要求主要是周长的含义和长方形、正方形的周长计算。单元作业设计可以分为两大类:基础作业和实践作业。

基础作业可以从知道、理解、应用、综合四个维度进行设计。可以对周长的含义进行识记,可以对长方形、正方形的周长计算方法进行理解,也可以设计周长含义、长方形、正方形周长计算的运用,还可以设计计算简单组合图形周长(可转化成长方形、正方形)的综合。

实践作业可以是对生活中一些形状规则和不规则实物的周长探究,也可以结合教材中“小探究”这一课时,设计关于周长与面积的拓展实践活动。通过完成实践作业激发学习周长的兴趣,理解周长与面积之间的区别和联系,引导学生发现数学知识之间的联系,提升学科素养。

2.单元作业示例

(1)比较右图中图形1和图形2的周长,你认为正确的是( )。

A.图形1周长长 B.图形2周长长

C.一样长 D.无法比较

对应目标编码 对应学 对应学科 核心素养 题目 类型 题目 难度 预计完 成时间

0320601 B 空间观念 选择 中等 1分钟

(2)如下图所示,一个等腰三角形将它的三条边紧贴直尺转一圈,正好转到下图中箭头所指位置,测得三角形周长是( )cm,它的腰长( )cm。

对应目标编码 对应学 对应学科 核心素养 题目 类型 题目 难度 预计完 成时间

0320602 B 空间观念 量感 填空 中等 2分钟

(3)一根绳子正好围成一个长为24厘米,宽为6厘米的长方形。如果用这根绳子围成一个正方形,那么围成的正方形的边长是( )厘米。

对应目标编码 对应学 对应学科 核心素养 题目 类型 题目 难度 预计完 成时间

0320603 0320606 C 模型意识 几何直观 填空 中等 1分钟

(4)两个大小相同的正方形拼成一个长方形后,周长比原来两个正方形周长的和减少了6厘米。原来一个正方形的周长是( )厘米。

对应目标编码 对应学 对应学科 核心素养 题目 类型 题目 难度 预计完 成时间

0320604 C 空间观念 几何直观 填空 较高 3分钟

(5)你知道学校操场的周长有多长吗?

①请你和同伴讨论并设计一个方案,测量出学校操场大约有多少米?

②想一想,为什么大多数的操场都是“椭圆形”呢?相同周长的操场可以设计成长方形吗?请你通过上网、查阅书籍等途径,加以说明。

对应目标编码 对应学 对应学科 核心素养 题目 类型 题目 难度 预计完 成时间

0320601 C 创新意识 其他 较高 一周

(五)单元评价建议

1.单元评价建议

本单元的学习内容可以分成学习兴趣、学习习惯和学业成果三个维度在课堂教学、课外活动(实践性综合活动)、作业以及纸笔练习等日常教学中进行评价:

评价维度 观察点示例 评价方式 建议

学习兴趣 善于通过看、描、指、说等活动理解周长的含义,借助方格纸等工具计算周长。 乐于自主探究长方形、正方形的周长计算方法,获得成功体验。 勇于通过观察、操作、讨论等方法探究发现周长相等的图形,面积不一定相等。 愿意从多角度思考问题,并将思考过程、结果与同学分享。 日常观察 过程记录 表现性任务

学习习惯 能够按要求完成描、量、摆等操作活动,并在操作中有所思考和发现。 能够用规范的语言描述周长的含义。 能尝试归纳概括长方形、正方形周长计算的不同方法,清晰表达自己的数学思考。 会合理运用工具(铅笔和刻度尺)画图,用图示的方法简洁地表达思考过程和解题过程。 日常观察 过程记录 表现性任务

学业成果 能联系实际,理解周长的含义。 会借助方格纸、直尺等工具,测量图形各边的长度,求多边形的周长。 知道用长度单位表示周长。 能选择合适的方法正确计算长方形、正方形及简单组合图形的周长。 区别周长和面积的概念,知道周长相等的图形,面积不一定相等。 能运用所学知识解决有关周长计算的实际问题。 课堂记录 表现性任务 作业及单元评价

2.单元评价示例

学习活动与评价

活动名称:巧求周长

运用周长的概念及图形的特征,从不同的角度探究简单组合图形的周长计算方法。活动可以分别在不同的教学阶段由学生自主探究完成,随着教学的深入,展示学生不同的探究方法,并在交流讨论中不断优化计算方法、感悟周长与面积的区别。

下图由6个边长为1厘米的正方形组成

活动过程:

1.仔细观察,你能求出这个图形的周长吗?

2.交流自己的分析过程,尝试有条理地表达自己的思考过程。能够从多角度进行思考,对不同的方法进行比较和优化。

3.想一想:用这6个小正方形拼成一个长方形,拼成的长方形的周长最小是多少厘米?最大是多少厘米?

4.能够画草图,从不同的角度(直接计算周长、周长的变化等)交流自己的思考过程。

评价关注点:

关注学生能否运用周长的含义及图形的特征,进行探究、分析,不断优化解决问题的方法。

评价等级参考

评价内容 表现水平参照

方法应用 A——能理解图形中周长的含义,积极尝试并成功解决问题;能利用图示清晰地表达思考过程,并能在与同伴交流中不断优化方法。 B——了解图形中周长的概念,能尝试解决问题并得到结果。不能有条理地独立思考,在同伴交流表达中不够完善,无法进行方法优化。 C——不能识别图中周长,能在教师和同学的帮助下尝试解决问题,但不能得到正确结果。

18