人教版历史高二必修3第三单元第8课 古代中国的发明和发现 同步练习

文档属性

| 名称 | 人教版历史高二必修3第三单元第8课 古代中国的发明和发现 同步练习 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 637.5KB | ||

| 资源类型 | 素材 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-05-20 11:53:52 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

人教版历史高二必修3第三单元

第8课古代中国的发明和发现同步练习

一、选择题。

1.培根指出:“印刷术、火药、指南针曾改变了整个世界,变化如此之大,以至没有一个帝国,没有一个学派,没有一个显赫有名的人物,能比这三种发明在人类事业中产生更大的力量和影响。”这里所说的影响主要是指

A.促进了欧洲社会制度的转型 B.奠定了中国古代文明古国的地位

C.推动了欧洲工业革命的发展 D.打破了世界各地彼此隔绝的状态

答案:A

解析:分析:本题考查四大发明对欧洲的影响。阅读题中材料,由材料中“印刷术、火药、指南针曾改变了整个世界”,特别是比起“一个帝国,一个学派,一个显赫有名的人物”作用要大的多,说明了三大发明对欧洲社会转型的重大作用。

点评:试题主要考查四大发明对欧洲的影响,考查学生阅读材料获取信息和调动、运用知识的能力。

2.有西方学者认为“近代世界赖以建立的种种发明与发现可能有一半来源于中国。”传入欧洲并对“近代世界”产生深刻影响的宋代的科技成就是

A.地动仪 B.造纸术 C.雕版印刷术 D.罗盘针

答案:D

解析:分析:抓住题干中的“传入欧洲“并对“近代世界”产生深刻影响的宋代的限定,可推知是罗盘针用于航海,促进了西欧开辟新航路,使世界由分散、孤立走向一个整体,世界真正有了近代的意义。

点评:试题主要考查宋代科技对欧洲的影响,考查学生获取信息和调动、运用知识的能力。

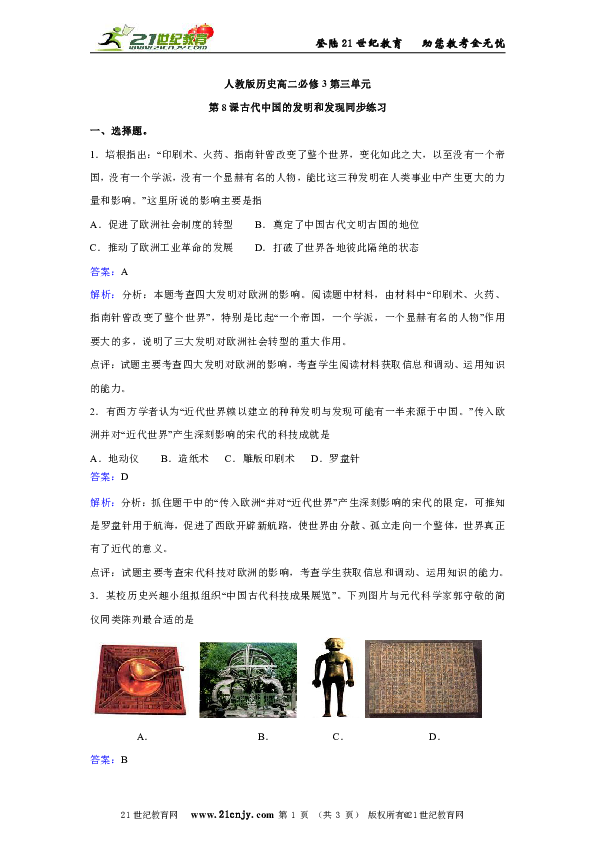

3.某校历史兴趣小组拟组织“中国古代科技成果展览”。下列图片与元代科学家郭守敬的简仪同类陈列最合适的是

A. B. C. D.

答案:B

解析:分析:本题考查学生观察图片获取有效信息的能力。A为战国时期辨别方向的仪器——司南,B为观察天象的天文观测仪器——浑仪,C为中国古代中医学中练习针灸的针灸铜人,D为中国古代活字印刷的模板。郭守敬的简仪属于观察天象的天文观测仪器,与B项仪器同类陈列最合适。

点评:试题主要考查中国古代科技成就,考查学生观察图片获取有效信息的能力。

4.在抗击“非典”的日子里,人们体验了传统中医的神威。以下奠定了中医理论基础的著作是

A.《黄帝内经》 B.《伤寒杂病论》 C.《千金方》 D.《本草纲目》

答案:A

解析:分析:本题属于识记性题目,关键在于区分《皇帝内经》和《伤寒杂病论》,前者是对中国传统中医学理论的总结,后者是中医治疗药方的总结,故选A。C、D属于中医药物学著作,故排除。

点评:试题主要考查中国古代医学成就,考查学生识记的能力。

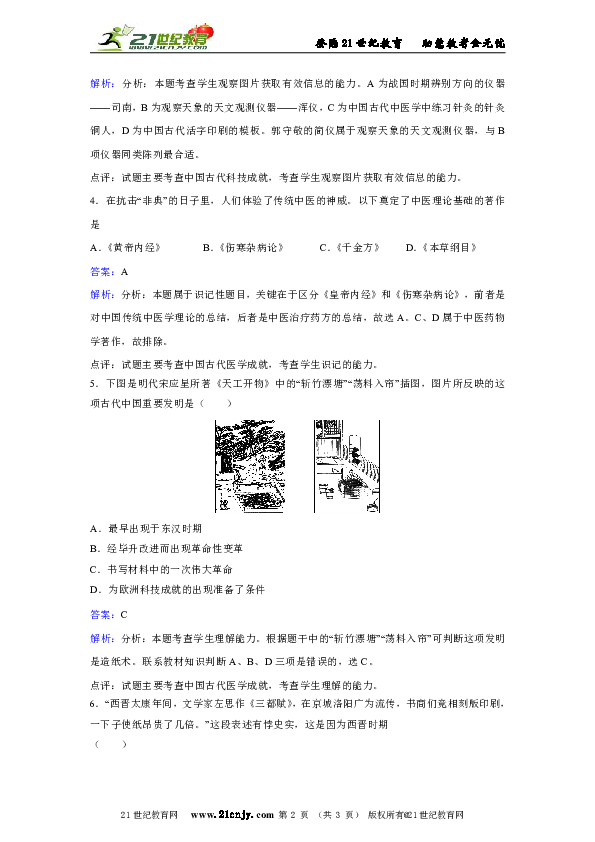

5.下图是明代宋应星所著《天工开物》中的“斩竹漂塘”“荡料入帘”插图,图片所反映的这项古代中国重要发明是( )

A.最早出现于东汉时期

B.经毕升改进而出现革命性变革

C.书写材料中的一次伟大革命

D.为欧洲科技成就的出现准备了条件

答案:C

解析:分析:本题考查学生理解能力。根据题干中的“斩竹漂塘”“荡料入帘”可判断这项发明是造纸术。联系教材知识判断A、B、D三项是错误的,选C。

点评:试题主要考查中国古代医学成就,考查学生理解的能力。

6.“西晋太康年间,文学家左思作《三都赋》,在京城洛阳广为流传,书商们竞相刻版印刷,一下子使纸昂贵了几倍。”这段表述有悖史实,这是因为西晋时期

( )

A.都城不在洛阳 B.造纸术没有被发明

C.雕版印刷术没有被发明 D.赋这种形式没有诞生

答案:C

解析:分析:本题考查学生的知识迁移能力。雕版印刷术出现在隋唐之际,故西晋时期不应该有,所以此题选C。

点评:试题主要考查中国古代四大发明,考查学生知识迁移的能力。

7.北宋大科学家沈括用笔记体写成《梦溪笔谈》,涉及天文、数学、物理、地学以及机械、造纸等各个方面,内容十分广泛、丰富。书中记载的当时的发明应该是( )

A.造纸术 B.雕版印刷术

C.活字印刷术 D.司南

答案:C

解析:分析:本题考查学生理解能力。“当时的发明”注意应该是宋代。而四个选项中只有活字印刷术在北宋发明。

点评:试题主要考查中国古代四大发明,考查学生的理解能力。

8.将“神七”成功送入太空用的是“长征火箭”,中国早期的“火箭”与现在的火箭虽然相差甚远,但都是利用反冲运动的原理,如果你要查找火药武器的最早记录,应该查阅( )

A.《史记》 B.《汉书》

C.《唐书》 D.《清史稿》

答案:C

解析:分析:四大发明是中国古代最有代表性的科学技术成就。唐末火药开始用于军事,最早的火药武器唐朝有“飞火”,即火箭,宋朝有突火枪等。宋朝为了抵御辽、西夏和金的进攻,军事上广泛使用火药。由此可知火药武器的最早记录应该在唐朝。故选C。

点评:试题主要考查中国古代科技成就,考查学生的理解能力。

9.《韩非子》载:“先王立司南以端朝夕。”《鬼谷子》载:“郑(国)人之取玉也,载司南之车,为其不惑也。”(注:朝夕——东西方向;惑——迷失方向)根据材料和所学知识,推断下列说法正确的是( )

A.春秋战国时期指南针技术十分成熟

B.战国时期使用司南辨别方向

C.这是司南技术用于航海的最早记载

D.《韩非子》等不是科技著作,无参考价值

答案:B

解析:分析:本题考查学生的理解分析能力。从材料中“立司南以端朝夕”和“载司南之车,为其不惑也”可知当时使用司南辨别方向,再结合《韩非子》《鬼谷子》可知是战国时期。A、C两项材料没有反映,D项说法错误。

点评:试题主要考查中国古代科技成就,考查学生的理解分析能力。

10.我国在封建社会初期天文历法成就相对比较突出的原因是( )

A.得天独厚的地理条件

B.我国古代劳动人民的特殊智慧

C.农业生产发展的需要

D.在封建迷信基础上发展而来的

答案:C

解析:分析:我国古代科技发达,但都来源于人们的生产、生活,并为生产、生活服务,属于实用科技。我国古代处于农耕经济时代,天文历法的发展,正是为了适应我国农业发展的需要。

点评:试题主要考查中国古代科技成就,考查学生理解分析的能力。

11.在楚汉之争中,有这样一个故事:韩信投靠刘邦后,被派去管理杂乱无章的粮仓,但很快韩信就把新谷、陈粮分开,而且新谷、陈粮的多少统计得非常清楚。他的这些智慧最可能记载于( )

A.《石氏星表》 B.《九章算术》

C.《齐民要术》 D.《黄帝内经》

答案:B

解析:分析:本题考查学生的识记、理解能力。根据题意可知,这应是数学方面的成就。A项是天文学方面成就,B项是数学方面成就,C项是农学方面成就,D项是医学方面成就,故选B。

点评:试题主要考查中国古代医学成就,考查学生识记、理解能力。

12.中国古代四大发明对世界文明的发展影响深远,而近年来有人认为中医中药、十进位值制、赤道坐标系统、雕版印刷术四项成果对人类文明进程贡献巨大,堪称新四大发明。下列科学家中最早使用赤道坐标系统进行天文研究的是( )

A.张衡 B.王祯

C.石申 D.郭守敬

答案:C

解析:分析:本题考查学生的知识迁移能力。石申的《石氏星表》是世界上现存最古老的星表,保留了一百多颗恒星的赤道坐标数据。故选C。

点评:试题主要考查中国古代医学成就,考查学生知识迁移能力。

13.“如果以为选择原理是近代的发现,那未免和事实相差太远。远在1 300多年前,在一部中国的古代(农业)百科全书中,就已经有关于选择原理的明确记述。”英国生物学家达尔文所赞誉的这部中国古代著名著作是( )

A.《梦溪笔谈》 B.《齐民要术》

C.《本草纲目》 D.《农政全书》

答案:B

解析:分析:从材料中“古代(农业)百科全书”这一信息可以排除A、C两项,《梦溪笔谈》是北宋时期百科全书式科学著作,《本草纲目》是医学巨著,成书于明朝。再分析达尔文生活于19世纪,他所说1 300年前应指6世纪时期,《齐民要术》是北魏时期的中国杰出农学家贾思勰所著的一部综合性农书,系统地总结了6世纪以前黄河中下游地区农牧业生产经验、食品的加工与贮藏、野生植物的利用等,对中国古代农学的发展有重大影响。本题选B项。《农政全书》著于16世纪时期,作者是明代徐光启。

点评:试题主要考查中国古代医学成就,考查学生理解、分析能力。

14.在郭守敬的建议下,元世祖派了14位天文学家,在国内27个地点(最南至西沙群岛,最北至北极圈内)进行天文观测。其观测结果为编制《授时历》提供了科学的数据。这说明( )

A.国家的扶持促进了古代科技的发展

B.劳动人民是推动科技发展的动力

C.中国古代政府历来重视天文学发展

D.专制统治的强化阻碍了科技发展

答案:A

解析:分析:本题考查学生理解和运用知识的能力。从题干中可获得的信息是郭守敬在元世祖的支持下进行了全国范围的天文观测,并据此编制了《授时历》,这说明元政府很重视与农业有关的科技的发展,古代政府在促进科技发展方面发挥了重要作用。

点评:试题主要考查中国古代科技成就,考查学生理解和运用知识的能力。

15.高三年级的易明同学在学校图书馆查找资料,并做了以下记录:“兔......肉【气味】辛,平,无毒。......【主治】补中益气......”。易明查找的书最有可能是( )

A.《九章算术》 B.《石氏星表》

C.《本草纲目》 D.《农政全书》

答案:C

解析:分析:本题考查学生的分析能力。根据记录可判断是医学方面的。A是数学成就,B是天文学成就,C是医学成就,D是农学成就,故选C。

点评:试题主要考查中国古代医学成就,考查学生分析能力。

16.《中国清代科技史》中写道:“如果把中国科技发展史比作一只航船,那么当我们翻开它几千年的航行日志时,顺治元年至宣统三年(1644~1911年),这268年的航程是如此艰难曲折。鸦片战争前,水浅风弱,驶速迟缓......”鸦片战争前中国科技发展“驶速迟缓”的主要原因有( )

①重人伦、轻自然的文化传统

②专制集权的官僚体制

③闭关锁国政策的实行

④漠视私有产权,没有专利权观念

A.①②③ B.①②③④

C.②③④ D.①②④

答案:B

解析:分析:本题考查学生的分析能力。②和③是从政治、经济的角度阐述了封建专制制度对科技的阻碍,①和④是从文化、科技的角度阐述了科技发展缓慢的原因。

点评:试题主要考查中国古科技成就,考查学生分析能力。

17.英国科学家李约瑟指出:“中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态,在许多方面实际上已经超过了18世纪中叶工业革命前的英国和欧洲的水平。”但宋朝并未发生类似于欧洲的科技革命,其原因主要是( )

A.宋朝的统治阶级十分腐朽 B.宋朝对工商业不够重视

C.商品经济发展水平较低 D.当时社会环境十分动荡

答案:C

解析:分析:结合欧洲工业革命爆发的根本原因可知“市场”的大小是决定因素,C项符合题意。

点评:试题主要考查中国古代科技成就,考查学生识记、分析能力。

18.2010年中国邮政发行《中医药堂》邮票。小明同学想了解中国古代中医药方面的知识,于是上网点击“中医药”进行搜索。下列信息不正确的是( )

A.《黄帝内经》奠定了中医临床学的理论基础

B.《本草纲目》被誉为“东方药物巨典”

C.《伤寒杂病论》提出了辩证施治的方法

D.体现了中国人与自然和谐相处的人生态度

答案:A

解析:分析:《黄帝内经》是我国医学宝库中现存成书最早的一部医学典籍,是中医学的奠基之作。《伤寒杂病论》提出了辩证施治的方法,奠定了中医临床学的理论基础。

点评:试题主要考查中国古代医学成就,考查学生识记的能力。

19.2010年1月15日的日环食已成为一次科普盛会,不少天文爱好者被罕见的天文奇观所吸引,竞相到书店查阅、购买相关书籍“恶补”天文知识。在学习过程中,有人发现元代科学家郭守敬曾使用自制的天文仪器观测天象。这一天文仪器是( )

A.司南 B.简仪 C.算筹 D.针炙铜人

答案:B

解析:分析:司南是战国时出现的用于测方向的仪器,C项是数学方面的,D项与医学有关。B项是郭守敬发明的天文观测仪器简仪。

点评:试题主要考查中国古代科技成就,考查学生识记的能力。

20.唐朝农民赵光奇若要从事食品的加工与贮藏,有可能参阅的书籍是( )

A.《缀术》 B.《齐民要术》

C.《梦溪笔谈》 D.《天工开物》

知识点五 《伤寒杂病论》和《本草纲目》

答案:B

解析:分析:从题目中的“唐朝”可排除C、D两项,因为C项成书于北宋,D项成书于明朝后朝,均发生在唐朝之后。从题目中的食品加工与贮藏可排除A项,因为A项为一部数学著作。只有B项符合题意。

点评:试题主要考查中国古代科技成就,考查学生识记的能力。

21.中国古代遥遥领先于世界的精密历法的编定者是( )

A.张衡 B.僧一行 C.梁令瓒 D.郭守敬

答案:D

解析:分析:郭守敬编制的《授时历》中一年的周期与现行公历基本相同,但问世早了300年。

点评:试题主要考查中国古代科技成就,考查学生识记的能力。

二、材料分析题。

22.科学技术的发展与革新是社会生产力发展的重要标志,是推动社会前进的主要力量,人类社会的发展与科学技术的发展紧密相联。阅读材料并回答问题。

材料一 中国古代与世界其他国家的科技发明统计资料(据《自然科学大事年表》的统计)

年 代 科技发明(件) 中国科技发明 世界其他国家科技发明

件数 百分比 件数 百分比

公元1—400年 45 28 62% 17 38%

公元401—1000年 45 32 71% 13 29%

公元1001—1500年 67 38 57% 29 43%

材料二 《中国的世界记录》收录的中国古代科技成果统计

类别 数学 天文历法气象 地学 化学 农学 机械 水利 轻工 兵器

项数 22 25 25 9 25 7 7 8 8

材料三 英国学者李约瑟博士在对中国科学技术发展进行研究后发现,16世纪前,中国的科学技术发展水平远远超过西方,除“四大发明”外,还有很多发明,如机械钟、铸铁技术、瓷器、万向架、马镫马具、独轮车,拱桥等都首创于中国。“为什么近代科学只在欧洲文明中发展,而未在中国文明中成长?”这个疑问被学术界命名为“李约瑟难题”,引起国内外学者的广泛关注。

请回答:

(1)据材料一指出中国古代科技成就在世界上的地位。

(2)据材料二指出中国古代领先世界的科学技术分布领域有何特点?分析形成

这一特点的原因?

(3)中国古代科技创新成果为人类文明发展作出杰出贡献,有的成为文明的助推

器,影响整个世界的发展。请列举你认为最重要的三项成果,并说明它们如何

推动世界文明的发展。

(4)结合所学知识,分析材料三中明清时出现的“李约瑟难题”的原因。

答案:(1)地位:长期处于世界领先地位(处于绝对优势)。

(2)主要分布在数学、天文学、地学和农学等与农业有关的领域。古代中国以农业经济为主体,历代统治者重视农业,与农业有关的科学技术得到发展。。

(3)活字印刷术大大促进了人类文化的传播;指南针应用于航海,使世界各地区的联系日益加强;火药应用于军事,开创了人类作战史的新阶段。。

(4)原因:自然经济长期占统治地位,不能为科技发展提供内在动力;专制集权统治严重束缚科技发展;闭关锁国政策导致同西方缺乏交流;古代中国重人文、轻技术的传统不利于科技发展;重农抑商传统政策阻碍科技发展;中国传统科技结构自身缺陷的制约,过分强调实用性,缺乏理论性。

解析:第(1)从中国古代科技发明创造在世界的比例来说明中国科技的地位。第(2)问,获取材料二图表中中国科技成果的分布,指出中国古代科技主要分布的领域,结合中国古代经济结构和经济政策等分析其原因。第(3)问最重要的要算中国的四大发明,从中任选三项紧扣对人类文明和世界发展的角度进行说明。第(4)问从中国古代政治、经济、思想、对外政策及其中国科技自身的特点进行归纳其原因。

点评:本题通过材料意在考查学生对中国古代科技发展的特征、影响及中国古代科技逐渐落伍于世界的原因的理解。解答时要特别注意与中国古代政治、经济及思想文化之间的内在联系。

23.科学技术的发展与创新是社会生产力发展的重要标志,是推动社会前进的主要力量。阅读下列有关材料,结合所学知识,回答问题。

材料1:《中国的世界纪录》收录的中国古代科技成果统计

类别 数学 天文历法气象 地学 化学 农学 机械 水利 轻工 兵器

项数 22 25 25 9 25 7 7 8 8

材料2:中国古代几项重大发明:火药、罗盘针和印刷术等对于封建社会末期的欧洲产生了巨大的影响......从15世纪到今天,欧洲科技巨匠辈出,从哥白尼、伽利略到牛顿、瓦特,到卡尔·本茨、爱迪生再到爱因斯坦......而推动世界经济发展的先驱动力正掌握在他们的手中。

——《面向21世纪的科技》

材料3:中国古代天文学主要成就:

《尚书》中的日食记录;《竹书纪年》记载的流星雨;《淮南子》中记载的太阳黑子

《春秋》中的哈雷彗星记录;《汉书》中的新星记录;僧一行对子午线的测量

(1)根据材料1回答,中国古代领先世界的科学技术主要分布在哪些领域?为什么会有这一特点?(6分)

(2)概述材料2中的中国三大发明对资本主义发展所起的重大作用。(6分)

(3)根据材料3并结合所学知识回答,中国古代天文学研究的特点。(4分)

答案:(1)分布在与农业生产有关的领域(主要在数学、天文学、地学、农学等领域)。原因:中国古代以农耕经济为主导;历代统治者重视农业,因此与农业有关的科技得到发展。

(2)火药帮助新兴资产阶级战胜封建势力,推翻了封建制度;指南针为新航路的开辟提供了重要条件,促进了资本主义世界市场的形成,印刷术促进了资产阶级思想文化传播。

(3)特点:中国古代天文学只局限于对外观测的现象和数据的记载,缺乏进一步的分析和探究。

解析:分析:本题考查学生阅读分析材料、归纳问题的能力。第(1)问可以根据材料1中的数字归纳,可以看出,数学、农学、地学、天文历法等与农业有关的成果比较多,其特点可结合中国古代经济特点来分析。第(2)问重大作用从社会转型、世界市场形成及思想解放等角度来回答。第(3)问特点是局限于对现象的记录、梳理,但缺乏深入的理论分析。

点评:试题主要考查中国古代科技成就,考查学生对材料分析理解、归纳问题的能力。

24.阅读下列材料:

材料1:16世纪末来华的耶稣会教士利玛窦在一封信中说:“中国人非常博学,医学、自然科学、数学、天文学都十分精通。他们以不同于我们西方人的方法正确地计算日食、月食。”

材料2:由于历史的巧合,近代科学在欧洲崛起与耶稣会传教团在中国的活动大体同时,因而近代科学几乎马上与中国传统科学相接触。

——李约瑟《中国科学技术史》

材料3:董仲舒是有汉一代最有影响的思想家,在当时就享有“群儒之首”的声誉,在中国文化史上,也占有重要地位。......董仲舒学说的消极影响也是严重的......我们民族性格中的封闭自我,盲目自足,因循守旧,不思奋进等等劣根性,都与之直接相关。

——冯天瑜等著《中国文化史》

材料4:中国人在科学实验发明上的确非常伟大。问题是它为什么没有继续上升到理论,构筑起其理论体系,或如西方那样,发展出现代科学。

——李约瑟《中国科学技术史》

请回答:

(1)结合材料1及所学知识,从医学、数学和天文学方面各举一例证明利玛窦的结论。(6分)

(2)结合材料2及所学知识,“近代科学在欧洲崛起”的标志是什么?其主要条件有哪些?(6分)

(3)结合材料3及所学知识分析,董仲舒为什么能在中国文化史上占有重要地位?(6分)

(4)结合材料3及所学知识,从思想文化方面回答材料4中李约瑟先生的“问题”。(6分)

答案:(1)医学:战国问世、西汉编定了《黄帝内经》;数学:最早发明了十进位值制记数法;天文学:最早使用赤道坐标(列举三方面其他正确的成就同样得分)。

(2)标志:牛顿经典力学体系形成。条件:资本主义的产生与发展;科技成就进一步解放了人们的思想。

(3)他改造儒家思想,形成了新儒学体系,使儒家思想成为历代统治者推崇的正统思想。

(4)儒家思想束缚人们的思想,导致中华民族存在盲目自足、因循守旧、不思奋进等缺点,没有进行理论创新。

解析:分析:本题主要考查学生解读材料、运用知识描述和阐释历史事物特征的能力。第(1)问实际上是概括古代中国在题干中提到的三个领域的主要成就。第(2)问要注意从经济思想等角度思考。第(3)问要注意董仲舒对儒学的改造适应了封建统治的需要。第(4)问分析导致近代以来中国科技落后的原因,回答时一定要注意题目对问题内容的限定,注意从思想文化领域分析原因。

点评:试题主要考查中国古代科技成就,考查学生解读材料、运用知识描述和阐释历史事物特征的能力。

25.阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 所有这些(18世纪欧洲工业革命时期)技术,包括其改进的策略,都完全可以由中国人在14世纪所具有的科学知识中研发出来。但当时的中国人却没有加以制作或利用,以致后来这些机器由于无人使用而消失了。因此,我们必须推断在纺织业的领域中,中国传统的工业技术未能有进一步的开展,基本的阻力不在于缺少更高的科学知识,而在于那些促进工业技术的发明与进步更新的经济动力与知识思想力量的减弱。

——马克·尔文《中国历史发展的型式》

材料二 当时(18世纪)中国经济发展达到饱和点,此时再想创新创业增加投资,不但无利可图,甚或会本钱无归(经济学上的“边际获利递减率”);因此富裕人家,多不愿其子弟外出“开创”新天地。而设计使其安守家园,娶妻纳妾之余,抽上大烟,胜于出外生事冒险(这也与明代专制政治和清代异族统治下法网严峻和地方势力的改变有密切关系)。在此情境下,“浪费人力的文化”逐渐成形:妇女裹小脚,坐八人大轿,妻妾奴婢成行,都是浪费人力的社会文化行径。与此对应,为节省人力而创设的各种机器,便变为“非当务之急”了。

——费正清《中国:传统与变迁》

材料三 中国的发明创造也是引人注目地随着时间而起伏不定。直到公元1450年左右,中国在技术上比欧洲更富于革新精神,也先进得多,甚至大大超过了中世纪的伊斯兰世界。中国的一系列发明包括运河闸门、铸铁、深钻技术、有效的牲口挽具、火药、风筝、磁罗盘、活字、瓷器、印刷(不算菲斯托斯圆盘)、船尾舵和独轮车。接着,中国就不再富于革新精神。

——贾雷德·戴蒙德《枪炮、病菌与钢铁——

人类社会的命运》

请回答:

(1)上述材料均谈及中国古代的科技问题,其观点所具有的共识之处有哪些?

(2)材料一和材料二在中国科技落伍的原因方面作了阐释,其共同认识是什么?你是如何理解的?

(3)综合上述材料和所学知识,分析近代中国科技落伍的原因。

答案:(1)都认为中国古代科技成就卓著,而在近代社会到来之前逐渐停滞落后。

(2)都认为在18世纪以后,中国科技发展缺乏社会经济动力。经济发展是科技发展的基础和来源,中国历史上自给自足的自然经济长期占主导地位,自然经济的封闭性和分散性决定了对科技发明的需求有限,从而制约了科技进步。

(3)缺乏社会需要和经济发展的推动;中国传统文化和思想观念的制约;专制制度对科技人才的束缚;相对封闭和相对富庶的大陆造成的经济生活方式的影响。

解析:分析:第(1)问通过对材料内容的阅读可以看出三则材料均认识到中国传统科技的卓越成就,并在近代走向落伍。第(2)问注意两则材料均从经济发展的角度进行了分析论证。第(3)问对以上材料的观点进行归纳概括即可。

点评:试题主要考查中国古代科技成就,考查学生解读材料、运用知识描述和阐释历史事物特征的能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com第 1 页 (共 12 页) 版权所有@21世纪教育网

人教版历史高二必修3第三单元

第8课古代中国的发明和发现同步练习

一、选择题。

1.培根指出:“印刷术、火药、指南针曾改变了整个世界,变化如此之大,以至没有一个帝国,没有一个学派,没有一个显赫有名的人物,能比这三种发明在人类事业中产生更大的力量和影响。”这里所说的影响主要是指

A.促进了欧洲社会制度的转型 B.奠定了中国古代文明古国的地位

C.推动了欧洲工业革命的发展 D.打破了世界各地彼此隔绝的状态

答案:A

解析:分析:本题考查四大发明对欧洲的影响。阅读题中材料,由材料中“印刷术、火药、指南针曾改变了整个世界”,特别是比起“一个帝国,一个学派,一个显赫有名的人物”作用要大的多,说明了三大发明对欧洲社会转型的重大作用。

点评:试题主要考查四大发明对欧洲的影响,考查学生阅读材料获取信息和调动、运用知识的能力。

2.有西方学者认为“近代世界赖以建立的种种发明与发现可能有一半来源于中国。”传入欧洲并对“近代世界”产生深刻影响的宋代的科技成就是

A.地动仪 B.造纸术 C.雕版印刷术 D.罗盘针

答案:D

解析:分析:抓住题干中的“传入欧洲“并对“近代世界”产生深刻影响的宋代的限定,可推知是罗盘针用于航海,促进了西欧开辟新航路,使世界由分散、孤立走向一个整体,世界真正有了近代的意义。

点评:试题主要考查宋代科技对欧洲的影响,考查学生获取信息和调动、运用知识的能力。

3.某校历史兴趣小组拟组织“中国古代科技成果展览”。下列图片与元代科学家郭守敬的简仪同类陈列最合适的是

A. B. C. D.

答案:B

解析:分析:本题考查学生观察图片获取有效信息的能力。A为战国时期辨别方向的仪器——司南,B为观察天象的天文观测仪器——浑仪,C为中国古代中医学中练习针灸的针灸铜人,D为中国古代活字印刷的模板。郭守敬的简仪属于观察天象的天文观测仪器,与B项仪器同类陈列最合适。

点评:试题主要考查中国古代科技成就,考查学生观察图片获取有效信息的能力。

4.在抗击“非典”的日子里,人们体验了传统中医的神威。以下奠定了中医理论基础的著作是

A.《黄帝内经》 B.《伤寒杂病论》 C.《千金方》 D.《本草纲目》

答案:A

解析:分析:本题属于识记性题目,关键在于区分《皇帝内经》和《伤寒杂病论》,前者是对中国传统中医学理论的总结,后者是中医治疗药方的总结,故选A。C、D属于中医药物学著作,故排除。

点评:试题主要考查中国古代医学成就,考查学生识记的能力。

5.下图是明代宋应星所著《天工开物》中的“斩竹漂塘”“荡料入帘”插图,图片所反映的这项古代中国重要发明是( )

A.最早出现于东汉时期

B.经毕升改进而出现革命性变革

C.书写材料中的一次伟大革命

D.为欧洲科技成就的出现准备了条件

答案:C

解析:分析:本题考查学生理解能力。根据题干中的“斩竹漂塘”“荡料入帘”可判断这项发明是造纸术。联系教材知识判断A、B、D三项是错误的,选C。

点评:试题主要考查中国古代医学成就,考查学生理解的能力。

6.“西晋太康年间,文学家左思作《三都赋》,在京城洛阳广为流传,书商们竞相刻版印刷,一下子使纸昂贵了几倍。”这段表述有悖史实,这是因为西晋时期

( )

A.都城不在洛阳 B.造纸术没有被发明

C.雕版印刷术没有被发明 D.赋这种形式没有诞生

答案:C

解析:分析:本题考查学生的知识迁移能力。雕版印刷术出现在隋唐之际,故西晋时期不应该有,所以此题选C。

点评:试题主要考查中国古代四大发明,考查学生知识迁移的能力。

7.北宋大科学家沈括用笔记体写成《梦溪笔谈》,涉及天文、数学、物理、地学以及机械、造纸等各个方面,内容十分广泛、丰富。书中记载的当时的发明应该是( )

A.造纸术 B.雕版印刷术

C.活字印刷术 D.司南

答案:C

解析:分析:本题考查学生理解能力。“当时的发明”注意应该是宋代。而四个选项中只有活字印刷术在北宋发明。

点评:试题主要考查中国古代四大发明,考查学生的理解能力。

8.将“神七”成功送入太空用的是“长征火箭”,中国早期的“火箭”与现在的火箭虽然相差甚远,但都是利用反冲运动的原理,如果你要查找火药武器的最早记录,应该查阅( )

A.《史记》 B.《汉书》

C.《唐书》 D.《清史稿》

答案:C

解析:分析:四大发明是中国古代最有代表性的科学技术成就。唐末火药开始用于军事,最早的火药武器唐朝有“飞火”,即火箭,宋朝有突火枪等。宋朝为了抵御辽、西夏和金的进攻,军事上广泛使用火药。由此可知火药武器的最早记录应该在唐朝。故选C。

点评:试题主要考查中国古代科技成就,考查学生的理解能力。

9.《韩非子》载:“先王立司南以端朝夕。”《鬼谷子》载:“郑(国)人之取玉也,载司南之车,为其不惑也。”(注:朝夕——东西方向;惑——迷失方向)根据材料和所学知识,推断下列说法正确的是( )

A.春秋战国时期指南针技术十分成熟

B.战国时期使用司南辨别方向

C.这是司南技术用于航海的最早记载

D.《韩非子》等不是科技著作,无参考价值

答案:B

解析:分析:本题考查学生的理解分析能力。从材料中“立司南以端朝夕”和“载司南之车,为其不惑也”可知当时使用司南辨别方向,再结合《韩非子》《鬼谷子》可知是战国时期。A、C两项材料没有反映,D项说法错误。

点评:试题主要考查中国古代科技成就,考查学生的理解分析能力。

10.我国在封建社会初期天文历法成就相对比较突出的原因是( )

A.得天独厚的地理条件

B.我国古代劳动人民的特殊智慧

C.农业生产发展的需要

D.在封建迷信基础上发展而来的

答案:C

解析:分析:我国古代科技发达,但都来源于人们的生产、生活,并为生产、生活服务,属于实用科技。我国古代处于农耕经济时代,天文历法的发展,正是为了适应我国农业发展的需要。

点评:试题主要考查中国古代科技成就,考查学生理解分析的能力。

11.在楚汉之争中,有这样一个故事:韩信投靠刘邦后,被派去管理杂乱无章的粮仓,但很快韩信就把新谷、陈粮分开,而且新谷、陈粮的多少统计得非常清楚。他的这些智慧最可能记载于( )

A.《石氏星表》 B.《九章算术》

C.《齐民要术》 D.《黄帝内经》

答案:B

解析:分析:本题考查学生的识记、理解能力。根据题意可知,这应是数学方面的成就。A项是天文学方面成就,B项是数学方面成就,C项是农学方面成就,D项是医学方面成就,故选B。

点评:试题主要考查中国古代医学成就,考查学生识记、理解能力。

12.中国古代四大发明对世界文明的发展影响深远,而近年来有人认为中医中药、十进位值制、赤道坐标系统、雕版印刷术四项成果对人类文明进程贡献巨大,堪称新四大发明。下列科学家中最早使用赤道坐标系统进行天文研究的是( )

A.张衡 B.王祯

C.石申 D.郭守敬

答案:C

解析:分析:本题考查学生的知识迁移能力。石申的《石氏星表》是世界上现存最古老的星表,保留了一百多颗恒星的赤道坐标数据。故选C。

点评:试题主要考查中国古代医学成就,考查学生知识迁移能力。

13.“如果以为选择原理是近代的发现,那未免和事实相差太远。远在1 300多年前,在一部中国的古代(农业)百科全书中,就已经有关于选择原理的明确记述。”英国生物学家达尔文所赞誉的这部中国古代著名著作是( )

A.《梦溪笔谈》 B.《齐民要术》

C.《本草纲目》 D.《农政全书》

答案:B

解析:分析:从材料中“古代(农业)百科全书”这一信息可以排除A、C两项,《梦溪笔谈》是北宋时期百科全书式科学著作,《本草纲目》是医学巨著,成书于明朝。再分析达尔文生活于19世纪,他所说1 300年前应指6世纪时期,《齐民要术》是北魏时期的中国杰出农学家贾思勰所著的一部综合性农书,系统地总结了6世纪以前黄河中下游地区农牧业生产经验、食品的加工与贮藏、野生植物的利用等,对中国古代农学的发展有重大影响。本题选B项。《农政全书》著于16世纪时期,作者是明代徐光启。

点评:试题主要考查中国古代医学成就,考查学生理解、分析能力。

14.在郭守敬的建议下,元世祖派了14位天文学家,在国内27个地点(最南至西沙群岛,最北至北极圈内)进行天文观测。其观测结果为编制《授时历》提供了科学的数据。这说明( )

A.国家的扶持促进了古代科技的发展

B.劳动人民是推动科技发展的动力

C.中国古代政府历来重视天文学发展

D.专制统治的强化阻碍了科技发展

答案:A

解析:分析:本题考查学生理解和运用知识的能力。从题干中可获得的信息是郭守敬在元世祖的支持下进行了全国范围的天文观测,并据此编制了《授时历》,这说明元政府很重视与农业有关的科技的发展,古代政府在促进科技发展方面发挥了重要作用。

点评:试题主要考查中国古代科技成就,考查学生理解和运用知识的能力。

15.高三年级的易明同学在学校图书馆查找资料,并做了以下记录:“兔......肉【气味】辛,平,无毒。......【主治】补中益气......”。易明查找的书最有可能是( )

A.《九章算术》 B.《石氏星表》

C.《本草纲目》 D.《农政全书》

答案:C

解析:分析:本题考查学生的分析能力。根据记录可判断是医学方面的。A是数学成就,B是天文学成就,C是医学成就,D是农学成就,故选C。

点评:试题主要考查中国古代医学成就,考查学生分析能力。

16.《中国清代科技史》中写道:“如果把中国科技发展史比作一只航船,那么当我们翻开它几千年的航行日志时,顺治元年至宣统三年(1644~1911年),这268年的航程是如此艰难曲折。鸦片战争前,水浅风弱,驶速迟缓......”鸦片战争前中国科技发展“驶速迟缓”的主要原因有( )

①重人伦、轻自然的文化传统

②专制集权的官僚体制

③闭关锁国政策的实行

④漠视私有产权,没有专利权观念

A.①②③ B.①②③④

C.②③④ D.①②④

答案:B

解析:分析:本题考查学生的分析能力。②和③是从政治、经济的角度阐述了封建专制制度对科技的阻碍,①和④是从文化、科技的角度阐述了科技发展缓慢的原因。

点评:试题主要考查中国古科技成就,考查学生分析能力。

17.英国科学家李约瑟指出:“中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态,在许多方面实际上已经超过了18世纪中叶工业革命前的英国和欧洲的水平。”但宋朝并未发生类似于欧洲的科技革命,其原因主要是( )

A.宋朝的统治阶级十分腐朽 B.宋朝对工商业不够重视

C.商品经济发展水平较低 D.当时社会环境十分动荡

答案:C

解析:分析:结合欧洲工业革命爆发的根本原因可知“市场”的大小是决定因素,C项符合题意。

点评:试题主要考查中国古代科技成就,考查学生识记、分析能力。

18.2010年中国邮政发行《中医药堂》邮票。小明同学想了解中国古代中医药方面的知识,于是上网点击“中医药”进行搜索。下列信息不正确的是( )

A.《黄帝内经》奠定了中医临床学的理论基础

B.《本草纲目》被誉为“东方药物巨典”

C.《伤寒杂病论》提出了辩证施治的方法

D.体现了中国人与自然和谐相处的人生态度

答案:A

解析:分析:《黄帝内经》是我国医学宝库中现存成书最早的一部医学典籍,是中医学的奠基之作。《伤寒杂病论》提出了辩证施治的方法,奠定了中医临床学的理论基础。

点评:试题主要考查中国古代医学成就,考查学生识记的能力。

19.2010年1月15日的日环食已成为一次科普盛会,不少天文爱好者被罕见的天文奇观所吸引,竞相到书店查阅、购买相关书籍“恶补”天文知识。在学习过程中,有人发现元代科学家郭守敬曾使用自制的天文仪器观测天象。这一天文仪器是( )

A.司南 B.简仪 C.算筹 D.针炙铜人

答案:B

解析:分析:司南是战国时出现的用于测方向的仪器,C项是数学方面的,D项与医学有关。B项是郭守敬发明的天文观测仪器简仪。

点评:试题主要考查中国古代科技成就,考查学生识记的能力。

20.唐朝农民赵光奇若要从事食品的加工与贮藏,有可能参阅的书籍是( )

A.《缀术》 B.《齐民要术》

C.《梦溪笔谈》 D.《天工开物》

知识点五 《伤寒杂病论》和《本草纲目》

答案:B

解析:分析:从题目中的“唐朝”可排除C、D两项,因为C项成书于北宋,D项成书于明朝后朝,均发生在唐朝之后。从题目中的食品加工与贮藏可排除A项,因为A项为一部数学著作。只有B项符合题意。

点评:试题主要考查中国古代科技成就,考查学生识记的能力。

21.中国古代遥遥领先于世界的精密历法的编定者是( )

A.张衡 B.僧一行 C.梁令瓒 D.郭守敬

答案:D

解析:分析:郭守敬编制的《授时历》中一年的周期与现行公历基本相同,但问世早了300年。

点评:试题主要考查中国古代科技成就,考查学生识记的能力。

二、材料分析题。

22.科学技术的发展与革新是社会生产力发展的重要标志,是推动社会前进的主要力量,人类社会的发展与科学技术的发展紧密相联。阅读材料并回答问题。

材料一 中国古代与世界其他国家的科技发明统计资料(据《自然科学大事年表》的统计)

年 代 科技发明(件) 中国科技发明 世界其他国家科技发明

件数 百分比 件数 百分比

公元1—400年 45 28 62% 17 38%

公元401—1000年 45 32 71% 13 29%

公元1001—1500年 67 38 57% 29 43%

材料二 《中国的世界记录》收录的中国古代科技成果统计

类别 数学 天文历法气象 地学 化学 农学 机械 水利 轻工 兵器

项数 22 25 25 9 25 7 7 8 8

材料三 英国学者李约瑟博士在对中国科学技术发展进行研究后发现,16世纪前,中国的科学技术发展水平远远超过西方,除“四大发明”外,还有很多发明,如机械钟、铸铁技术、瓷器、万向架、马镫马具、独轮车,拱桥等都首创于中国。“为什么近代科学只在欧洲文明中发展,而未在中国文明中成长?”这个疑问被学术界命名为“李约瑟难题”,引起国内外学者的广泛关注。

请回答:

(1)据材料一指出中国古代科技成就在世界上的地位。

(2)据材料二指出中国古代领先世界的科学技术分布领域有何特点?分析形成

这一特点的原因?

(3)中国古代科技创新成果为人类文明发展作出杰出贡献,有的成为文明的助推

器,影响整个世界的发展。请列举你认为最重要的三项成果,并说明它们如何

推动世界文明的发展。

(4)结合所学知识,分析材料三中明清时出现的“李约瑟难题”的原因。

答案:(1)地位:长期处于世界领先地位(处于绝对优势)。

(2)主要分布在数学、天文学、地学和农学等与农业有关的领域。古代中国以农业经济为主体,历代统治者重视农业,与农业有关的科学技术得到发展。。

(3)活字印刷术大大促进了人类文化的传播;指南针应用于航海,使世界各地区的联系日益加强;火药应用于军事,开创了人类作战史的新阶段。。

(4)原因:自然经济长期占统治地位,不能为科技发展提供内在动力;专制集权统治严重束缚科技发展;闭关锁国政策导致同西方缺乏交流;古代中国重人文、轻技术的传统不利于科技发展;重农抑商传统政策阻碍科技发展;中国传统科技结构自身缺陷的制约,过分强调实用性,缺乏理论性。

解析:第(1)从中国古代科技发明创造在世界的比例来说明中国科技的地位。第(2)问,获取材料二图表中中国科技成果的分布,指出中国古代科技主要分布的领域,结合中国古代经济结构和经济政策等分析其原因。第(3)问最重要的要算中国的四大发明,从中任选三项紧扣对人类文明和世界发展的角度进行说明。第(4)问从中国古代政治、经济、思想、对外政策及其中国科技自身的特点进行归纳其原因。

点评:本题通过材料意在考查学生对中国古代科技发展的特征、影响及中国古代科技逐渐落伍于世界的原因的理解。解答时要特别注意与中国古代政治、经济及思想文化之间的内在联系。

23.科学技术的发展与创新是社会生产力发展的重要标志,是推动社会前进的主要力量。阅读下列有关材料,结合所学知识,回答问题。

材料1:《中国的世界纪录》收录的中国古代科技成果统计

类别 数学 天文历法气象 地学 化学 农学 机械 水利 轻工 兵器

项数 22 25 25 9 25 7 7 8 8

材料2:中国古代几项重大发明:火药、罗盘针和印刷术等对于封建社会末期的欧洲产生了巨大的影响......从15世纪到今天,欧洲科技巨匠辈出,从哥白尼、伽利略到牛顿、瓦特,到卡尔·本茨、爱迪生再到爱因斯坦......而推动世界经济发展的先驱动力正掌握在他们的手中。

——《面向21世纪的科技》

材料3:中国古代天文学主要成就:

《尚书》中的日食记录;《竹书纪年》记载的流星雨;《淮南子》中记载的太阳黑子

《春秋》中的哈雷彗星记录;《汉书》中的新星记录;僧一行对子午线的测量

(1)根据材料1回答,中国古代领先世界的科学技术主要分布在哪些领域?为什么会有这一特点?(6分)

(2)概述材料2中的中国三大发明对资本主义发展所起的重大作用。(6分)

(3)根据材料3并结合所学知识回答,中国古代天文学研究的特点。(4分)

答案:(1)分布在与农业生产有关的领域(主要在数学、天文学、地学、农学等领域)。原因:中国古代以农耕经济为主导;历代统治者重视农业,因此与农业有关的科技得到发展。

(2)火药帮助新兴资产阶级战胜封建势力,推翻了封建制度;指南针为新航路的开辟提供了重要条件,促进了资本主义世界市场的形成,印刷术促进了资产阶级思想文化传播。

(3)特点:中国古代天文学只局限于对外观测的现象和数据的记载,缺乏进一步的分析和探究。

解析:分析:本题考查学生阅读分析材料、归纳问题的能力。第(1)问可以根据材料1中的数字归纳,可以看出,数学、农学、地学、天文历法等与农业有关的成果比较多,其特点可结合中国古代经济特点来分析。第(2)问重大作用从社会转型、世界市场形成及思想解放等角度来回答。第(3)问特点是局限于对现象的记录、梳理,但缺乏深入的理论分析。

点评:试题主要考查中国古代科技成就,考查学生对材料分析理解、归纳问题的能力。

24.阅读下列材料:

材料1:16世纪末来华的耶稣会教士利玛窦在一封信中说:“中国人非常博学,医学、自然科学、数学、天文学都十分精通。他们以不同于我们西方人的方法正确地计算日食、月食。”

材料2:由于历史的巧合,近代科学在欧洲崛起与耶稣会传教团在中国的活动大体同时,因而近代科学几乎马上与中国传统科学相接触。

——李约瑟《中国科学技术史》

材料3:董仲舒是有汉一代最有影响的思想家,在当时就享有“群儒之首”的声誉,在中国文化史上,也占有重要地位。......董仲舒学说的消极影响也是严重的......我们民族性格中的封闭自我,盲目自足,因循守旧,不思奋进等等劣根性,都与之直接相关。

——冯天瑜等著《中国文化史》

材料4:中国人在科学实验发明上的确非常伟大。问题是它为什么没有继续上升到理论,构筑起其理论体系,或如西方那样,发展出现代科学。

——李约瑟《中国科学技术史》

请回答:

(1)结合材料1及所学知识,从医学、数学和天文学方面各举一例证明利玛窦的结论。(6分)

(2)结合材料2及所学知识,“近代科学在欧洲崛起”的标志是什么?其主要条件有哪些?(6分)

(3)结合材料3及所学知识分析,董仲舒为什么能在中国文化史上占有重要地位?(6分)

(4)结合材料3及所学知识,从思想文化方面回答材料4中李约瑟先生的“问题”。(6分)

答案:(1)医学:战国问世、西汉编定了《黄帝内经》;数学:最早发明了十进位值制记数法;天文学:最早使用赤道坐标(列举三方面其他正确的成就同样得分)。

(2)标志:牛顿经典力学体系形成。条件:资本主义的产生与发展;科技成就进一步解放了人们的思想。

(3)他改造儒家思想,形成了新儒学体系,使儒家思想成为历代统治者推崇的正统思想。

(4)儒家思想束缚人们的思想,导致中华民族存在盲目自足、因循守旧、不思奋进等缺点,没有进行理论创新。

解析:分析:本题主要考查学生解读材料、运用知识描述和阐释历史事物特征的能力。第(1)问实际上是概括古代中国在题干中提到的三个领域的主要成就。第(2)问要注意从经济思想等角度思考。第(3)问要注意董仲舒对儒学的改造适应了封建统治的需要。第(4)问分析导致近代以来中国科技落后的原因,回答时一定要注意题目对问题内容的限定,注意从思想文化领域分析原因。

点评:试题主要考查中国古代科技成就,考查学生解读材料、运用知识描述和阐释历史事物特征的能力。

25.阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 所有这些(18世纪欧洲工业革命时期)技术,包括其改进的策略,都完全可以由中国人在14世纪所具有的科学知识中研发出来。但当时的中国人却没有加以制作或利用,以致后来这些机器由于无人使用而消失了。因此,我们必须推断在纺织业的领域中,中国传统的工业技术未能有进一步的开展,基本的阻力不在于缺少更高的科学知识,而在于那些促进工业技术的发明与进步更新的经济动力与知识思想力量的减弱。

——马克·尔文《中国历史发展的型式》

材料二 当时(18世纪)中国经济发展达到饱和点,此时再想创新创业增加投资,不但无利可图,甚或会本钱无归(经济学上的“边际获利递减率”);因此富裕人家,多不愿其子弟外出“开创”新天地。而设计使其安守家园,娶妻纳妾之余,抽上大烟,胜于出外生事冒险(这也与明代专制政治和清代异族统治下法网严峻和地方势力的改变有密切关系)。在此情境下,“浪费人力的文化”逐渐成形:妇女裹小脚,坐八人大轿,妻妾奴婢成行,都是浪费人力的社会文化行径。与此对应,为节省人力而创设的各种机器,便变为“非当务之急”了。

——费正清《中国:传统与变迁》

材料三 中国的发明创造也是引人注目地随着时间而起伏不定。直到公元1450年左右,中国在技术上比欧洲更富于革新精神,也先进得多,甚至大大超过了中世纪的伊斯兰世界。中国的一系列发明包括运河闸门、铸铁、深钻技术、有效的牲口挽具、火药、风筝、磁罗盘、活字、瓷器、印刷(不算菲斯托斯圆盘)、船尾舵和独轮车。接着,中国就不再富于革新精神。

——贾雷德·戴蒙德《枪炮、病菌与钢铁——

人类社会的命运》

请回答:

(1)上述材料均谈及中国古代的科技问题,其观点所具有的共识之处有哪些?

(2)材料一和材料二在中国科技落伍的原因方面作了阐释,其共同认识是什么?你是如何理解的?

(3)综合上述材料和所学知识,分析近代中国科技落伍的原因。

答案:(1)都认为中国古代科技成就卓著,而在近代社会到来之前逐渐停滞落后。

(2)都认为在18世纪以后,中国科技发展缺乏社会经济动力。经济发展是科技发展的基础和来源,中国历史上自给自足的自然经济长期占主导地位,自然经济的封闭性和分散性决定了对科技发明的需求有限,从而制约了科技进步。

(3)缺乏社会需要和经济发展的推动;中国传统文化和思想观念的制约;专制制度对科技人才的束缚;相对封闭和相对富庶的大陆造成的经济生活方式的影响。

解析:分析:第(1)问通过对材料内容的阅读可以看出三则材料均认识到中国传统科技的卓越成就,并在近代走向落伍。第(2)问注意两则材料均从经济发展的角度进行了分析论证。第(3)问对以上材料的观点进行归纳概括即可。

点评:试题主要考查中国古代科技成就,考查学生解读材料、运用知识描述和阐释历史事物特征的能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com第 1 页 (共 12 页) 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术