1.2人类活动与环境问题(第1课时)课件(共71张PPT)

文档属性

| 名称 | 1.2人类活动与环境问题(第1课时)课件(共71张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 378.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-03-31 17:17:52 | ||

图片预览

文档简介

第一课时

运用资料,说明环境及环境问题的概念、环境问题产生的原因、环境问题的分类以及全球性环境问题。(综合思维、人地协调观)

结合具体案例,说明环境污染的主要类型,分析环境污染产生的原因、危害及治理措施。(综合思维)

结合具体案例,说明生态破坏的主要类型、成因及危害。(区域认知、综合思维)

课标要求

结合实例,说明自然资源的数量、质量、空间分布与人类活动的关系

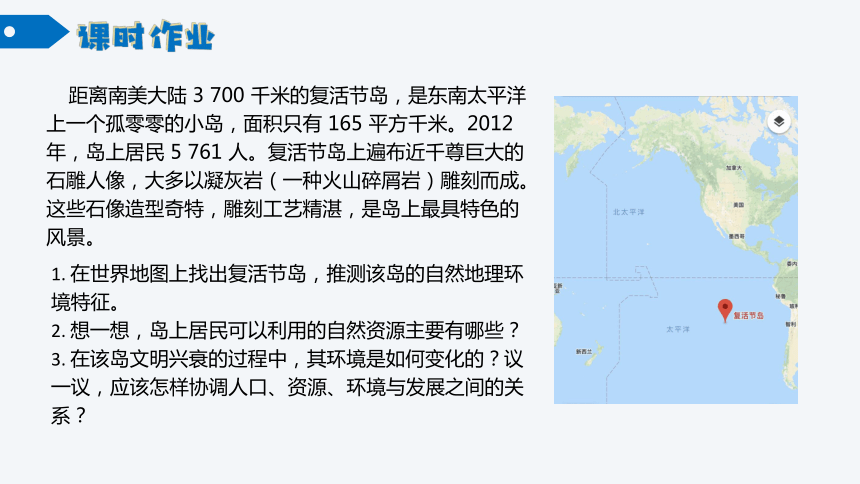

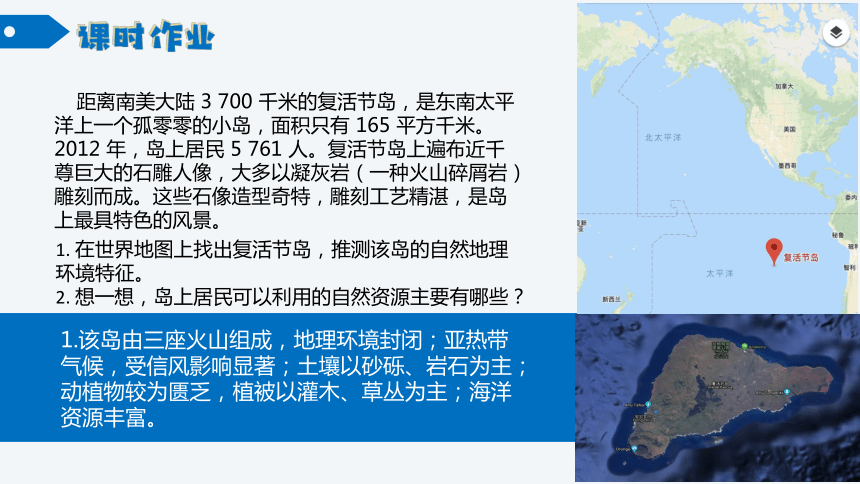

距离南美大陆 3 700 千米的复活节岛,是东南太平洋上一个孤零零的小岛,面积只有 165 平方千米。2012 年,岛上居民 5 761 人。复活节岛上遍布近千尊巨大的石雕人像,大多以凝灰岩(一种火山碎屑岩)雕刻而成。这些石像造型奇特,雕刻工艺精湛,是岛上最具特色的风景。

1. 在世界地图上找出复活节岛,推测该岛的自然地理环境特征。

2. 想一想,岛上居民可以利用的自然资源主要有哪些?

3. 在该岛文明兴衰的过程中,其环境是如何变化的?议一议,应该怎样协调人口、资源、环境与发展之间的关系?

距尚南美大陆3700千米的复活节岛,是东南太平洋上一个孤零零的小岛,面积只有165平方千来,2012年,岛上居民5761人。复活节岛上遍布近千尊巨大的石雕人像,大多以凝灰岩(一种火山碎屑岩)雕刻而成。这些石像造型奇特,雕刻工艺精湛,是岛上最具特色的风景。

近年来,科学家通过考古研完,为我们勾画出复活节岛兴衰的圈景。公元4世纪,岛上开始有人居住。公元8世纪,岛上人口过度增长,导致食物不足,资源紧缺,人们太量砍伐粽榈树,建造独木舟下海捕鱼。各部落为了争夺有限的资源,冲突频发。公元12世纪,岛上人口达到顶峰。各部落推行首慎崇拜,建造了大量石像,砍伐树木用来运输石像,也作为薪柴。15世纪末,岛上森林损失殆尽,居民垦荒种植谷物,但仍难以满足生活的基本需求,原本较发达的文明开始衰落。公元17世纪,岛上人口衰减至顶峰时的1/5,而且部落争战连续不断。20世纪初,岛上的生存条件已经非常恶劣,土著居民所剩不多。

公元4世纪

公元8世纪

公元12世纪

公元15世纪

公元17世纪

开始有人居住

人口过度增长

人口到达顶峰

难以与满足生活需求

人口衰减至顶峰

公元20世纪

土著居民少

探究—神秘的复活节岛

探究—神秘的复活节岛

距离南美大陆 3 700 千米的复活节岛,是东南太平洋上一个孤零零的小岛,面积只有 165 平方千米。2012 年,岛上居民 5 761 人。复活节岛上遍布近千尊巨大的石雕人像,大多以凝灰岩(一种火山碎屑岩)雕刻而成。这些石像造型奇特,雕刻工艺精湛,是岛上最具特色的风景。

1. 在世界地图上找出复活节岛,推测该岛的自然地理环境特征。

2. 想一想,岛上居民可以利用的自然资源主要有哪些?

1.该岛由三座火山组成,地理环境封闭;亚热带气候,受信风影响显著;土壤以砂砾、岩石为主;动植物较为匮乏,植被以灌木、草丛为主;海洋资源丰富。

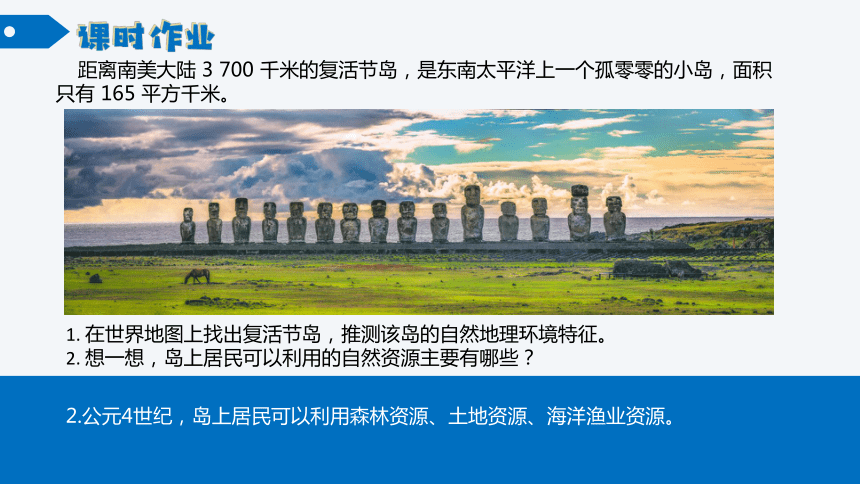

距离南美大陆 3 700 千米的复活节岛,是东南太平洋上一个孤零零的小岛,面积只有 165 平方千米。

1. 在世界地图上找出复活节岛,推测该岛的自然地理环境特征。

2. 想一想,岛上居民可以利用的自然资源主要有哪些?

2.公元4世纪,岛上居民可以利用森林资源、土地资源、海洋渔业资源。

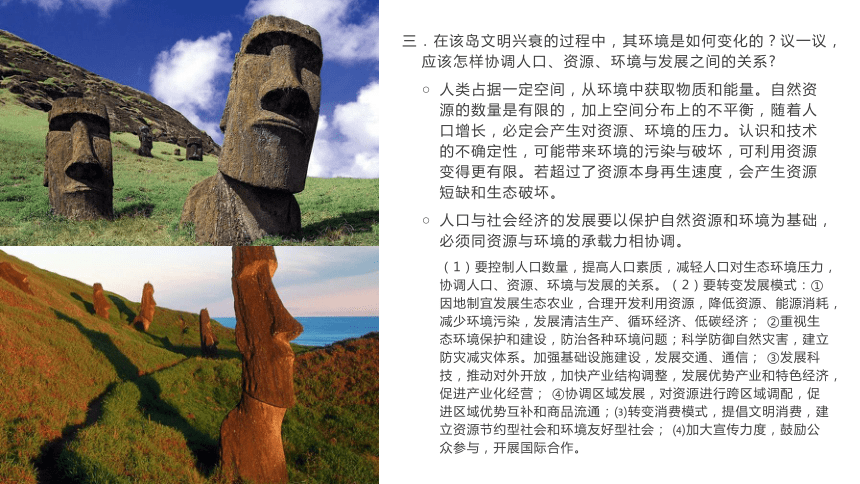

在该岛文明兴衰的过程中,其环境是如何变化的?议一议,应该怎样协调人口、资源、环境与发展之间的关系?

人类占据一定空间,从环境中获取物质和能量。自然资源的数量是有限的,加上空间分布上的不平衡,随着人口增长,必定会产生对资源、环境的压力。认识和技术的不确定性,可能带来环境的污染与破坏,可利用资源变得更有限。若超过了资源本身再生速度,会产生资源短缺和生态破坏。

人口与社会经济的发展要以保护自然资源和环境为基础,必须同资源与环境的承载力相协调。

(1)要控制人口数量,提高人口素质,减轻人口对生态环境压力,协调人口、资源、环境与发展的关系。(2)要转变发展模式:①因地制宜发展生态农业,合理开发利用资源,降低资源、能源消耗,减少环境污染,发展清洁生产、循环经济、低碳经济; ②重视生态环境保护和建设,防治各种环境问题;科学防御自然灾害,建立防灾减灾体系。加强基础设施建设,发展交通、通信; ③发展科技,推动对外开放,加快产业结构调整,发展优势产业和特色经济,促进产业化经营; ④协调区域发展,对资源进行跨区域调配,促进区域优势互补和商品流通;⑶转变消费模式,提倡文明消费,建立资源节约型社会和环境友好型社会; ⑷加大宣传力度,鼓励公众参与,开展国际合作。

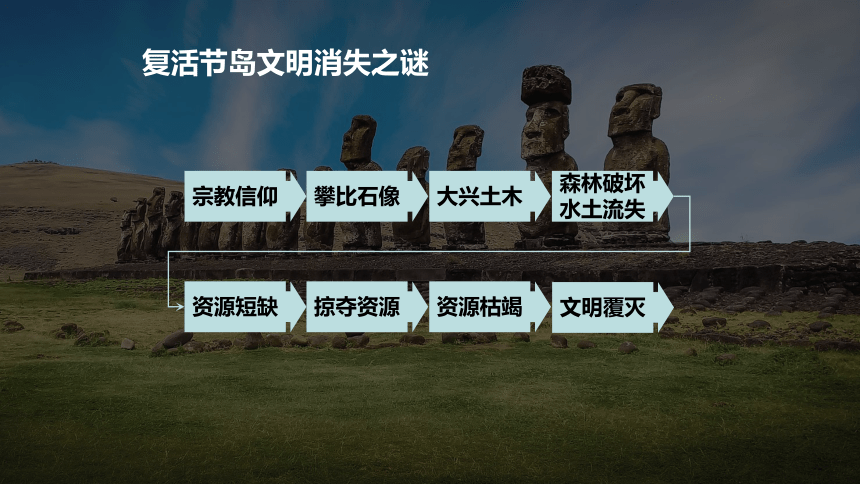

复活节岛文明消失之谜

宗教信仰

攀比石像

大兴土木

森林破坏

水土流失

资源短缺

掠夺资源

资源枯竭

文明覆灭

阅读教材第12-14页,思考以下问题

1.环境的概念?什么是环境问题?环境问题的分类?

2.次生环境问题的类型有哪些?

3.环境污染、生态破坏的概念

环境与环境问题

环境:当以人类为中心时,环境是指人类赖以生存与发展的社会和物质条件的综合体。

A

环境问题产生的原因:在人类活动的过程中,需要消耗一定数量的自然资源,从而引起人类生存环境的变化,并产生了一系列环境问题。

B

1

Part One

什么是环境问题?

一般是指由于自然界或人类活动作用于人们周围的环境,引起环境质量下降或生态失调,以及这种变化反过来对人类的生产生活产生不利影响的现象。

环境问题概述

原生环境问题是由自然力或自然因素引发的环境问题

次生环境问题:由人类活动引发的环境问题

原生

次生

环境问题分类

下列环境问题哪些属于原生环境问题?哪些属于次生环境问题?并说出你的判断理由。

①火山喷发造成大气污染 ②不适当的灌溉导致土地次生盐渍化 ③地震引发的水质恶化 ④森林乱砍滥伐、草原过度放牧造成的荒漠化 ⑤滥捕滥杀动物造成动物数量和种群减少

答案:①③属于原生环境问题,它们是由自然力或自然因素引发的环境问题;②④⑤属于次生环境问题,它们是由人类活动引发的环境问题。

环境问题的分类

水资源枯竭

矿产资源枯竭

大气污染

水污染

森林毁坏

土地荒漠化

臭氧层破坏

全球变暖

资源短缺

环境污染

生态破坏

全球性环境问题

自然资源枯竭

森林减少

水资源危机

矿产资源短缺等

生态破坏

水土流失

土地荒漠化

生物多样性减少等

环境污染

大气、水体污染

土壤污染

固体废弃物等

次生环境问题

全球性环境问题:全球气候变暖、臭氧层空洞、酸雨、热带雨林破坏等。

次生环境问题

全球性环境问题:全球气候变暖、臭氧层空洞等。

全球性的环境问题

{F8B58294-7C98-454F-8B8E-5373267BDF32}表现

原因

典型事例或分布区

全球

变暖

自然:气候的变化

人为:燃烧矿物燃料,排放温室气体;乱砍滥伐森林

全球

臭氧层

破坏

自然:太阳活动

人为:大量排放氟氯烃等消耗臭氧的物质

两极、青藏高原上空

酸雨

自然:地形造成酸性气体不易扩散;降水较多

人为:燃烧矿物燃料,排放二氧化硫、氮氧化物等酸性气体

西欧、北美、日本、中国长江以南地区

环 境

环 境

人类社会

物质和能量

废弃物

生产活动

消费活动

人类向环境索取资源的速度超过了资源本身及其替代品的再生速度。

环境问题产生的机理

资源短缺

生态破坏

数量减少和破坏

生态系统失衡

人类向环境排放废弃物的数量超过了环境的自净能力。

环境污染

环境质量下降

阅读下列材料,完成相关任务。

人类社会与自然环境互相依存、互相影响,它们之间的关系主要体现在两个方面:一方面,人类的生存和发展依赖自然环境;另一方面,人类可以改造环境,环境又反作用于人类。人类若能正确处理好与环境的关系,环境就会向有益于人类生存的良性方向发展;反之,如果人类采取不适当的生产和生活方式,就会破坏大自然在漫长进化过程中形成的生态平衡,导致环境恶化,使

人类生活质量下降,甚至危及人类的生存。

1. 根据图 1-11,描述人类社会与自然环境之

间的相互关系。

参考答案:

人类通过生产活动和生活活动向环境排放废弃物和新陈代谢产物,自然环境为人类提供生存空间、物质和能量,人类与环境之间相互作用相互影响。

阅读下列材料,完成相关任务。

人类社会与自然环境互相依存、互相影响,它们之间的关系主要体现在两个方面:一方面,人类的生存和发展依赖自然环境;另一方面,人类可以改造环境,环境又反作用于人类。人类若能正确处理好与环境的关系,环境就会向有益于人类生存的良性方向发展;反之,如果人类采取不适当的生产和生活方式,就会破坏大自然在漫长进化过程中形成的生态平衡,导致环境恶化,使

人类生活质量下降,甚至危及人类的生存。

2. 结合身边实际,举例说明环境问题是如何产生的。

参考答案:

人类在利用资源时超过资源及其替代品的再生速度,会产生生态破坏、自然资源衰竭等环境问题。人类在向环境排放废弃物时,超过环境的自净能力会产生环境污染问题。

课时作业

6.图中甲、乙、丙、丁含义的叙述,正确的是( )

A.甲表示人口 B.乙表示环境

C.丙表示资源 D.丁表示经济系统

7.P过程可能出现的问题是 ( )

①生产过程中导致工农业污染排放

②过度开发导致可再生资源遭到破坏

③资源开采导致环境污染和生态破坏

④过度排放污染物超过环境的自净能力

A.①② B.②③

C.①④ D.③④

读环境、资源和人口关系示意图,完成6~7题。

D

B

阅读教材P13-14,构建环境问题分类的思维导图

环境问题

按成因分类

原生环境问题

次生环境问题

资源短缺

环境污染

生态破坏

全球性环境问题

水资源

能源资源

土地资源

水污染

大气污染

固体废弃物污染

噪声污染

森林毁坏

草场退化

土地荒漠化

盐碱化

水土流失

生物多样性减少

全球变暖

臭氧层破坏

阅读教材第15-21页,思考以下问题

1.水污染、大气污染、固体废弃物污染和土地退化的概念

2.水污染源可以从多种角度进行分类。根据不同标准,水污染源可以分为哪些类型?

3.环境污染的治理措施有哪些?

2

Part Two

1.水污染

当污染物进入江河湖海等水体,并超过水体自净能力时,就会改变水体的物理、化学、生物等特性,降低水的利用价值,造成水污染

A

A

日本水俣病事件是1956年日本水俣湾出现的怪病事件。是最早出现的由于工业废水排放污染造成的公害病。症状表现为轻者口齿不清、步履蹒跚、面部痴呆、手足麻痹、感觉障碍、视觉丧失、震颤、手足变形,重者神经失常,或酣睡,或兴奋,身体弯弓高叫,直至死亡。被称为世界八大公害事件之一

水污染源的分类

按照人类活动方式,水污染源可分为工业污染源、农业污染源和生活污染源。

A

点污染源:如矿产资源开发产生的矿山废水造成的水污染。

面污染源:如在农业生产过程中,过量或不正确使用农药和化肥造成的水污染。

水污染源的分类

按照污染物空间分布状态,可分为点污染源和面污染源

A

水污染的类型

{7DF18680-E054-41AD-8BC1-D1AEF772440D}类型

内容

物理性污染

物理性污染物包含悬浮物、热污染和放射性污染。其中间放射性污染损害最大,但通常存在于局部地区。

化学性污染

化学性污染物包含有机和无机化合物。随着痕量分析技能的开展,至今从海水中检出的化学性污染物已达2500种以上。

生物性污染

生物性污染物包含细菌、病毒和寄生虫。

按污染物的不同,水污染一般分为三种类型,即化学性污染、物理性污染和生物性污染,判断下列材料各属于哪种类型的水污染,并填入下表。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}相关资料

污染类型

2010年4月,墨西哥湾一个石油钻井平台爆炸,造成石油泄漏,使得附近海鸟身上,无法飞行,只能在海滩或者岩石上“坐以待毙” ;鲸、海龟、虾、蟹以及各种鱼类被毒死或者因窒息而亡。

2000年6月,渤海湾南部海面约有1亿个海蜇尸体浮出水面,造成海蜇死亡的原因是渤海湾南部海域爆发的赤潮,赤潮是特定的环境条件下,海水中某些浮游植物。原生动物或细菌爆发增殖或高度聚集而引起水体变色的一种有害生态现象。

1993年,澳大利亚流行的一种脑膜炎,后经过科学家证实,其祸根是一种变形虫,由于发电厂排出的热水使河水温度增高,这种变形虫在温水大量繁殖,造成水源污染并引发了这次脑膜炎的流星。

化学性污染

生物性污染

物理性污染

A

影响工农业生产、人民生活,危害人体健康,破坏生态,影响动植物繁殖。

①控制污染源排放(清洁生产、合理施化肥农药);

②建设污水处理厂,使污水达标排放;

③环境立法,加大监测、管理、处罚力度。

④加强宣传教育,增强全民保护水资源的意识

水污染的危害和治理措施

赤潮一种海洋生态灾害,又叫红潮, 是一种水华现象。某些浮游生物植物、 原生动物或细菌, 在一定的环境条件下突发性增殖和聚集, 引起水色异常和水质恶化的现象。

成因:

①沿海地区工业废水和生活污水大量排放和过度海水养殖,造成海水富营养化,促使赤潮生物大量繁殖;

②强烈光照、较高水温利于赤潮生物繁殖;

③水体交换不便的港湾和沿岸海域。

水污染的成因

自然原因——自净能力:

水量(水域)大小、气温高低、流动快慢、水草多少、与外界水域交换的程度。

人为原因:

工业污水:无节制或处理不到位、不彻底的排放。

生活污水:未经处理的生活污水、垃圾、粪便。

农业污水:被化肥、农业等污染的农田退水或随雨水入河。

石油污染

影响:

①藻类过度繁殖易导致海水缺氧,影响海洋生态系统,致使鱼类缺氧死亡或鱼类因缺少食物而死亡;

②有些赤潮生物分泌赤潮毒素, 摄食这些有毒生物的鱼虾、贝类如果不慎被人食用, 就引起人体中毒, 甚至死亡;

③沿海地区多为旅游胜地,旅游业受到影响。

知识拓展:赤潮

为监测矿山废水的污染情况,拟在矿区范围内布置多个不同类型的水质采样监测点。根据下列材料,设计这些采样监测点的位置,将下列各点的序号标注在图1-12 上,说明理由,并设计一个水质监测与预警方案。

①对照点:设在矿区水源地或矿区的上游区段。

②污染点:设在河流污染特定区段。

③基本点:设在河流的清洁区段。

④净化点:设在矿区外的下游区段。

提示:除在河流布点外,在矿区内也应布置采样监测点。

A:对照点,为选矿厂提供水源

B:污染点,为河流污染特定区段

C:对照点,为矿区的上游河段

D:净化点,位于矿区外的下游河段

E:基本点,位于清洁区段

①

②

③

④

为监测矿山废水的污染情况,拟在矿区范围内布置多个不同类型的水质采样监测点。根据下列材料,设计这些采样监测点的位置,将下列各点的序号标注在图1-12 上,说明理由,并设计一个水质监测与预警方案。

①对照点:设在矿区水源地或矿区的上游区段。

②污染点:设在河流污染特定区段。

③基本点:设在河流的清洁区段。

④净化点:设在矿区外的下游区段。

提示:除在河流布点外,在矿区内也应布置采样监测点。

方案:每天定时六次或不定时对检测点取样,如果发现②监测点的污染物比①或③含量偏高,说明矿区排放污染物,就要对矿山进行整顿,及时治理污染。

①

②

③

④

在矿产资源开发利用过程中,大量粉尘和废气进入大气层,这些污染物的浓度若超过一定标准并持续一段时间,就会造成大气污染。

2.大气污染

B

知识拓展:空气中的主要污染物

{7DF18680-E054-41AD-8BC1-D1AEF772440D}污染物类型

符号

主要来源

二氧化碳

CO2

化石燃料燃烧

一氧化碳

CO

大多为车辆化石燃料不完全燃烧

碳氢化合物

CxHy

化石燃料燃烧,石油化工厂

氮氧化物

NOx

运输车辆,发电厂

颗粒物

—

汽车尾气,炼油厂,燃煤发电厂,耕种与建筑作业

硫氧化物

SOx

含硫燃料(特别是煤炭)燃烧

因燃烧煤炭而产生的二氧化硫、氮氧化物、总悬浮物在大气污染物中所占的比例较大。监测表明,2012 年煤炭直接燃烧造成的 SO2、NOx 和烟粉尘排放量分别占我国同类污染物排放总量的 79%、57% 和 44%。大气中的 SO2 和 NOx 遇到水滴或潮湿空气,转化成亚硫酸、硫酸和硝酸,再混入降水中,使其酸度增加,当 pH 低于 5.6 时,就形成酸雨。

煤炭燃烧产生的污染物主要是二氧化硫和烟尘。不少严重的大气污染灾难,比如伦敦烟雾事件、比利时马斯河谷烟雾事件、美国多诺拉烟雾事件等,都与煤炭使用有关。

污染物主要来源:化石燃料燃烧、汽车尾气

B

洛杉矶市坐落在三面环山、一面临海的开阔盆地中。19 世纪末 20 世纪初,洛杉矶发展成一座特大城市,其城市居住用地以别墅型居民区为主。20 世纪 40 年代初期,洛杉矶近 250 万辆汽车排放的尾气,以及炼油厂、供油站等排放的化学物质,在阳光照射下发生光化学反应,生成淡蓝色光化学烟雾。这种烟雾含有臭氧、氮氧化物、乙醛和其他有害成分,滞留在洛杉矶上空经久不散,严重危害到当地居民的健康。

汽车尾气、石油化工排放的废弃物,包括烯烃、二氧化氮、链烷等,这些污染物在阳光的照射下发生光化学反应,形成光化学烟雾。美国洛杉矶发生的光化学烟雾事件,日本“石油之城”四日市发生的“哮喘事件” ,科威特发生的“科威特哮喘”,都是由石油化工产品的过度使用造成的。

洛杉矶市坐落在三面环山、一面临海的开阔盆地中。19 世纪末 20 世纪初,洛杉矶发展成一座特大城市,其城市居住用地以别墅型居民区为主。20 世纪 40 年代初期,洛杉矶近 250 万辆汽车排放的尾气,以及炼油厂、供油站等排放的化学物质,在阳光照射下发生光化学反应,生成淡蓝色光化学烟雾。这种烟雾含有臭氧、氮氧化物、乙醛和其他有害成分,滞留在洛杉矶上空经久不散,严重危害到当地居民的健康。

1. 从城市功能分区、经济社会发展的角度,分析洛杉矶小汽车众多的原因。

2. 从地形、气候的角度,分析光化学烟雾易在洛杉矶城市上空滞留的原因。

①洛杉矶市城市规模大,住宅郊区化—住宅区占地面积大;

②且位于城市外围,高速公路系统发达;

③城市人口众多,民众收入水平高,燃油价格低,拥有汽车数量多。

洛杉矶市坐落在三面环山、一面临海的开阔盆地中。19 世纪末 20 世纪初,洛杉矶发展成一座特大城市,其城市居住用地以别墅型居民区为主。20 世纪 40 年代初期,洛杉矶近 250 万辆汽车排放的尾气,以及炼油厂、供油站等排放的化学物质,在阳光照射下发生光化学反应,生成淡蓝色光化学烟雾。这种烟雾含有臭氧、氮氧化物、乙醛和其他有害成分,滞留在洛杉矶上空经久不散,严重危害到当地居民的健康。

1. 从城市功能分区、经济社会发展的角度,分析洛杉矶小汽车众多的原因。

2. 从地形、气候的角度,分析光化学烟雾易在洛杉矶城市上空滞留的原因。

①洛杉矶市区西临大洋,东南北三面环山,易形成逆温现象。

②盆地地形使得汽车尾气、炼油厂供油站等排放的化学物质难以扩散;

③夏季,受副热带高气压影响,多晴朗无风天气。

美国多诺拉烟雾事件

美国多诺拉烟雾事件是世界有名的公害事件之一,发生在美国多诺拉镇。1948年10月26-31日,持续的雾天使多诺拉镇看上去格外昏暗。气候潮湿寒冷,天空阴云密布,在最低600米的大气层内,风力十分微弱,大多数时间无风,大气处于“热稳定”状态,空气失去了上下的垂直移动,出现逆温现象。地处山谷底部的多诺拉,比周围地势低约120米,几天之内,逆温覆盖了整个山谷。同时,城市上空的“逆温帽”在极少的时间里比300米还低。此外,在那种“死风”状态下,工厂的烟囱却没有停止排放,排出的烟雾被大量地封闭在山谷内壁和逆温顶部之间。随着大气中的烟雾越来越厚重,空气中散发着刺鼻的二氧化硫(SO2)气味,令人作呕。并且空气能见度极低,除了烟囱之外,工厂都消失在烟雾中。随之而来的是小镇中约6000人突然发病,症状为眼病、咽喉痛、流鼻涕、咳嗽、头痛、四肢乏倦、胸闷、呕吐、腹泻等。 20人死亡。这是美国第一起致人死亡的空气污染事件,也是世界著名的“八大公害”事件之一。

1952年伦敦烟雾事件是1952年发生在伦敦的一次严重大气污染事件。

1952 年 12 月 5 日至 9 日,伦敦上空受反气旋影响,大量工厂生产和居民燃煤取暖排出的废气难以扩散,积聚在城市上空。伦敦被有浓厚的烟雾笼罩,交通瘫痪,行人小心翼翼地摸索前进。市民不仅生活被打乱,健康也受到严重侵害。许多市民出现胸闷、窒息等不适感,发病率和死亡率急剧增加。直至 12 月 9 日,一股强劲而寒冷的西风吹散了笼罩在伦敦的烟雾。据统计,当月因这场大烟雾而死的人多达 4,000 人。此次事件被称为“伦敦烟雾事件”,成为 20 世纪十大环境公害事件之一。

伦敦烟雾事件

类比我国北方冬季多雾霾的原因

1930年12月1日至5日,时值隆冬,大雾笼罩了整个比利时大地。比利时列日市西部马斯河谷工业区上空的雾特别浓重。第三天开始,在二氧化硫(SO2)和其他几种有害气体以及粉尘污染的综合作用下,河谷工业区有上千人发生呼吸道疾病,症状表现为胸疼、咳嗽、流泪、咽痛、声嘶、恶心、呕吐、呼吸困难等。一个星期内就有60多人死亡,是同期正常死亡人数的十多倍。其中以心脏病、肺病患者死亡率最高。许多家畜也未能幸免于难,纷纷死去。这次事件曾轰动一时,是20世纪最早记录下的大气污染惨案。

大气结构稳定

污染物不易扩散

大气污染原因分析

洛杉矶市坐落在三面环山、一面临海的开阔盆地中。19 世纪末 20 世纪初,洛杉矶发展成一座特大城市,其城市居住用地以别墅型居民区为主。20 世纪 40 年代初期,洛杉矶近 250 万辆汽车排放的尾气,以及炼油厂、供油站等排放的化学物质,在阳光照射下发生光化学反应,生成淡蓝色光化学烟雾。这种烟雾含有臭氧、氮氧化物、乙醛和其他有害成分,滞留在洛杉矶上空经久不散,严重危害到当地居民的健康。

3.治理洛杉矶光化学烟雾污染,可采取哪些措施?对我国有何启示?

成立区域空气质量管理机构以实现联防联控;出台法规为空气污染防治提供法律保障;用市场的手段治理空气污染;开发空气污染治理的先进技术。

启示:制定严格的空气质量标准和污染治理政策;建立跨区域治理机构;积极进行产业结构调整;鼓励清洁能源和可再生能源的开发利用;发展公共交通;做好城市规划等。

酸雨的分布

世界三大酸雨区:欧洲,北美洲,我国南方

01

我国主要分布区:四川,重庆,湖南,湖北,江西,广西,贵州,浙江,广东

02

南方酸雨比北方严重,集中分布在西南、华南地区

03

河湖水酸化,鱼类死亡

土壤酸化,危害农作物、森林

腐蚀建筑和文物古迹

危害人体健康

成因:

自然原因:火山喷发、地震等自然活动爆发释放出酸性气体

人为原因:燃烧化石燃料(生活) 、有色金属冶炼(工业)、交通工具的尾气排放(交通),不断地向大气中排放硫氧化物和氮氧化物等酸性气体

危 害

1980年

1968年

酸雨

固体废弃物污染?城市垃圾

Environmental pollution and solid waste pollution

固体废弃物污染?危险废物

Environmental pollution and solid waste pollution

环境污染?刚清理垃圾过的红树林

固体废弃物污染

矿产资源的开发利用,所丢弃的固体废物种类繁多,数量巨大。

这些固体废物倘若处置不当,其有害成分通过水、空气、土壤等途径 污染环境,进而危害人类健康。

阅读(固体废物的分类)

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定,固体废物分为工业固体废物、城市生活垃圾(厨房垃圾、废纸、废塑料等)和危险废物。我国每年都要产生夫量的固体废物。2017年,全国一般工业固体废物产生量达33.2亿吨,危险废物0.69亿吨。在一般工业固体废物中,矿业和冶金业产生的固体废物要占到80%以上,以尾矿、煤矸石、粉煤灰、炉渣为主。

C

生产与消费、矿产资源的开发利用

来源

危害

措施

①若处置不当,其有害成分通过水、空气、土壤等途径污染环境,进而危害人类健康。

②露天堆放或填埋处置,也需要占用大量土地。

资源化

减量化

无害化

3.固体废物污染

分类

工业固体废物、城市生活垃圾和危险废物

固体废弃物污染的治理措施

①加强宣传,提高人们的环保意识;

②制定相应法律法规,加强不断的监测、管理;

③固体废物减量化;

a 城市固体废物:逐步改变燃料结构,减少垃圾生产量,加强产品的生态设计,推行垃圾分类收集,搞好产品的回收、利用的再循环;

b 工业固体废物:淘汰落后生产工艺,推广清洁生产工艺,发展物质循环利用工艺;

固体废弃物污染的治理措施

④固体废物资源化与综合利用

a 物质回收利用,如从废弃物中回收提取有用成分,如纸,重金属等;

b 物质转换利用,如废渣生产建筑材料、水泥,进行堆肥,产生农肥,取代某种工业原料等;

c 能量转换利用,如有机废物的焚烧处理回收热量、发电,利用垃圾厌氧消化产生沼气;

⑤固体废物的无害化处理处置

具体:分类收集,密封储运;破碎、压缩、焚烧;卫生填埋

铁矿开采时,处理剥离的岩土一直是世界性的难题,通常需要占用大量土地来建设排土场和尾矿库。司家营铁矿位于河北唐山滦县城南 10 千米,于 2007 年投产,现为我国三大铁矿区之一。该铁矿贯彻绿色发展理念,抓住曹妃甸建港的契机,用废石填海造地,并在开滦煤矿采煤沉陷区利用尾矿进行填充。此外,该铁矿在矿坑周边打好注浆孔,注入混凝土,阻断矿坑与地下水的联系,从而避免了采矿对地下水的污染。

(1)说一说,司家营铁矿施行固体废物综合利用有何现实意义?

(1)减少固体废物对环境的污染,对固体废物进行有效利用,减少填充采煤沉陷区和填海造陆的成本。

铁矿开采时,处理剥离的岩土一直是世界性的难题,通常需要占用大量土地来建设排土场和尾矿库。司家营铁矿位于河北唐山滦县城南 10 千米,于 2007 年投产,现为我国三大铁矿区之一。该铁矿贯彻绿色发展理念,抓住曹妃甸建港的契机,用废石填海造地,并在开滦煤矿采煤沉陷区利用尾矿进行填充。此外,该铁矿在矿坑周边打好注浆孔,注入混凝土,阻断矿坑与地下水的联系,从而避免了采矿对地下水的污染。

(2)采用尾矿填海、填充采煤沉陷区,会不会造成水体污染?如果有,应采取哪些防范措施?

(2)可能会。措施:在矿坑周边打好注浆孔,注入混凝土,像一圈帷幕一样将地下水系同矿坑完全切断,这就是帷幕注浆工程。有效保护了地下水资源,对采场排水及尾矿回水综合利用先后采取了新水分离改造、尾矿库回水管路改造、冷却水回收利用改造等多种措施,充分使用尾矿回水和采坑涌水,将新水用量降至最低。

铁矿开采时,处理剥离的岩土一直是世界性的难题,通常需要占用大量土地来建设排土场和尾矿库。司家营铁矿位于河北唐山滦县城南 10 千米,于 2007 年投产,现为我国三大铁矿区之一。该铁矿贯彻绿色发展理念,抓住曹妃甸建港的契机,用废石填海造地,并在开滦煤矿采煤沉陷区利用尾矿进行填充。此外,该铁矿在矿坑周边打好注浆孔,注入混凝土,阻断矿坑与地下水的联系,从而避免了采矿对地下水的污染。

(3)调查本地的矿区尾矿或采空区的后续处理方式,或调查本地垃圾的处理方式。对它们的处理方式进行环境评价,并提出合理化改进建议。

(3)建议:对矿区进行绿化和复垦;对废水、废气、噪声等进行治理使其达标排放;多家高校科研单位合作,不断依托科学技术实施流程改造,优化工艺做到最大限度的节能减排。

4.环境污染的治理措施举例

(1)以建设资源节约型社会为导向,节约使用各类自然资源。

(2)工业企业布局适度集中,以利于污染集中治理。

(3)加强宣传教育,动员社会各界的力量,借助法律、经济、技术等手段,把环境污染控制在最小的范围内。

环境污染

环境污染

水污染

按污染物不同

大气污染

固体废弃物污染

按人类活动方式

化学性、物理性、生物性污染

工业、农业、生活污染源

按污染物空间分布状态

点污染源、面污染源

煤炭燃烧产生的污染物SO2和烟尘---烟雾、酸雨

汽车尾气、石油化工排放产生的污染物---光化学反应

生产与消费过程中,产生的大量废弃物

矿产资源开发利用,丢弃的固体废弃物

露天堆放或填埋,占用土地

污染大气、水、土壤-健康

运用资料,说明环境及环境问题的概念、环境问题产生的原因、环境问题的分类以及全球性环境问题。(综合思维、人地协调观)

结合具体案例,说明环境污染的主要类型,分析环境污染产生的原因、危害及治理措施。(综合思维)

结合具体案例,说明生态破坏的主要类型、成因及危害。(区域认知、综合思维)

课标要求

结合实例,说明自然资源的数量、质量、空间分布与人类活动的关系

距离南美大陆 3 700 千米的复活节岛,是东南太平洋上一个孤零零的小岛,面积只有 165 平方千米。2012 年,岛上居民 5 761 人。复活节岛上遍布近千尊巨大的石雕人像,大多以凝灰岩(一种火山碎屑岩)雕刻而成。这些石像造型奇特,雕刻工艺精湛,是岛上最具特色的风景。

1. 在世界地图上找出复活节岛,推测该岛的自然地理环境特征。

2. 想一想,岛上居民可以利用的自然资源主要有哪些?

3. 在该岛文明兴衰的过程中,其环境是如何变化的?议一议,应该怎样协调人口、资源、环境与发展之间的关系?

距尚南美大陆3700千米的复活节岛,是东南太平洋上一个孤零零的小岛,面积只有165平方千来,2012年,岛上居民5761人。复活节岛上遍布近千尊巨大的石雕人像,大多以凝灰岩(一种火山碎屑岩)雕刻而成。这些石像造型奇特,雕刻工艺精湛,是岛上最具特色的风景。

近年来,科学家通过考古研完,为我们勾画出复活节岛兴衰的圈景。公元4世纪,岛上开始有人居住。公元8世纪,岛上人口过度增长,导致食物不足,资源紧缺,人们太量砍伐粽榈树,建造独木舟下海捕鱼。各部落为了争夺有限的资源,冲突频发。公元12世纪,岛上人口达到顶峰。各部落推行首慎崇拜,建造了大量石像,砍伐树木用来运输石像,也作为薪柴。15世纪末,岛上森林损失殆尽,居民垦荒种植谷物,但仍难以满足生活的基本需求,原本较发达的文明开始衰落。公元17世纪,岛上人口衰减至顶峰时的1/5,而且部落争战连续不断。20世纪初,岛上的生存条件已经非常恶劣,土著居民所剩不多。

公元4世纪

公元8世纪

公元12世纪

公元15世纪

公元17世纪

开始有人居住

人口过度增长

人口到达顶峰

难以与满足生活需求

人口衰减至顶峰

公元20世纪

土著居民少

探究—神秘的复活节岛

探究—神秘的复活节岛

距离南美大陆 3 700 千米的复活节岛,是东南太平洋上一个孤零零的小岛,面积只有 165 平方千米。2012 年,岛上居民 5 761 人。复活节岛上遍布近千尊巨大的石雕人像,大多以凝灰岩(一种火山碎屑岩)雕刻而成。这些石像造型奇特,雕刻工艺精湛,是岛上最具特色的风景。

1. 在世界地图上找出复活节岛,推测该岛的自然地理环境特征。

2. 想一想,岛上居民可以利用的自然资源主要有哪些?

1.该岛由三座火山组成,地理环境封闭;亚热带气候,受信风影响显著;土壤以砂砾、岩石为主;动植物较为匮乏,植被以灌木、草丛为主;海洋资源丰富。

距离南美大陆 3 700 千米的复活节岛,是东南太平洋上一个孤零零的小岛,面积只有 165 平方千米。

1. 在世界地图上找出复活节岛,推测该岛的自然地理环境特征。

2. 想一想,岛上居民可以利用的自然资源主要有哪些?

2.公元4世纪,岛上居民可以利用森林资源、土地资源、海洋渔业资源。

在该岛文明兴衰的过程中,其环境是如何变化的?议一议,应该怎样协调人口、资源、环境与发展之间的关系?

人类占据一定空间,从环境中获取物质和能量。自然资源的数量是有限的,加上空间分布上的不平衡,随着人口增长,必定会产生对资源、环境的压力。认识和技术的不确定性,可能带来环境的污染与破坏,可利用资源变得更有限。若超过了资源本身再生速度,会产生资源短缺和生态破坏。

人口与社会经济的发展要以保护自然资源和环境为基础,必须同资源与环境的承载力相协调。

(1)要控制人口数量,提高人口素质,减轻人口对生态环境压力,协调人口、资源、环境与发展的关系。(2)要转变发展模式:①因地制宜发展生态农业,合理开发利用资源,降低资源、能源消耗,减少环境污染,发展清洁生产、循环经济、低碳经济; ②重视生态环境保护和建设,防治各种环境问题;科学防御自然灾害,建立防灾减灾体系。加强基础设施建设,发展交通、通信; ③发展科技,推动对外开放,加快产业结构调整,发展优势产业和特色经济,促进产业化经营; ④协调区域发展,对资源进行跨区域调配,促进区域优势互补和商品流通;⑶转变消费模式,提倡文明消费,建立资源节约型社会和环境友好型社会; ⑷加大宣传力度,鼓励公众参与,开展国际合作。

复活节岛文明消失之谜

宗教信仰

攀比石像

大兴土木

森林破坏

水土流失

资源短缺

掠夺资源

资源枯竭

文明覆灭

阅读教材第12-14页,思考以下问题

1.环境的概念?什么是环境问题?环境问题的分类?

2.次生环境问题的类型有哪些?

3.环境污染、生态破坏的概念

环境与环境问题

环境:当以人类为中心时,环境是指人类赖以生存与发展的社会和物质条件的综合体。

A

环境问题产生的原因:在人类活动的过程中,需要消耗一定数量的自然资源,从而引起人类生存环境的变化,并产生了一系列环境问题。

B

1

Part One

什么是环境问题?

一般是指由于自然界或人类活动作用于人们周围的环境,引起环境质量下降或生态失调,以及这种变化反过来对人类的生产生活产生不利影响的现象。

环境问题概述

原生环境问题是由自然力或自然因素引发的环境问题

次生环境问题:由人类活动引发的环境问题

原生

次生

环境问题分类

下列环境问题哪些属于原生环境问题?哪些属于次生环境问题?并说出你的判断理由。

①火山喷发造成大气污染 ②不适当的灌溉导致土地次生盐渍化 ③地震引发的水质恶化 ④森林乱砍滥伐、草原过度放牧造成的荒漠化 ⑤滥捕滥杀动物造成动物数量和种群减少

答案:①③属于原生环境问题,它们是由自然力或自然因素引发的环境问题;②④⑤属于次生环境问题,它们是由人类活动引发的环境问题。

环境问题的分类

水资源枯竭

矿产资源枯竭

大气污染

水污染

森林毁坏

土地荒漠化

臭氧层破坏

全球变暖

资源短缺

环境污染

生态破坏

全球性环境问题

自然资源枯竭

森林减少

水资源危机

矿产资源短缺等

生态破坏

水土流失

土地荒漠化

生物多样性减少等

环境污染

大气、水体污染

土壤污染

固体废弃物等

次生环境问题

全球性环境问题:全球气候变暖、臭氧层空洞、酸雨、热带雨林破坏等。

次生环境问题

全球性环境问题:全球气候变暖、臭氧层空洞等。

全球性的环境问题

{F8B58294-7C98-454F-8B8E-5373267BDF32}表现

原因

典型事例或分布区

全球

变暖

自然:气候的变化

人为:燃烧矿物燃料,排放温室气体;乱砍滥伐森林

全球

臭氧层

破坏

自然:太阳活动

人为:大量排放氟氯烃等消耗臭氧的物质

两极、青藏高原上空

酸雨

自然:地形造成酸性气体不易扩散;降水较多

人为:燃烧矿物燃料,排放二氧化硫、氮氧化物等酸性气体

西欧、北美、日本、中国长江以南地区

环 境

环 境

人类社会

物质和能量

废弃物

生产活动

消费活动

人类向环境索取资源的速度超过了资源本身及其替代品的再生速度。

环境问题产生的机理

资源短缺

生态破坏

数量减少和破坏

生态系统失衡

人类向环境排放废弃物的数量超过了环境的自净能力。

环境污染

环境质量下降

阅读下列材料,完成相关任务。

人类社会与自然环境互相依存、互相影响,它们之间的关系主要体现在两个方面:一方面,人类的生存和发展依赖自然环境;另一方面,人类可以改造环境,环境又反作用于人类。人类若能正确处理好与环境的关系,环境就会向有益于人类生存的良性方向发展;反之,如果人类采取不适当的生产和生活方式,就会破坏大自然在漫长进化过程中形成的生态平衡,导致环境恶化,使

人类生活质量下降,甚至危及人类的生存。

1. 根据图 1-11,描述人类社会与自然环境之

间的相互关系。

参考答案:

人类通过生产活动和生活活动向环境排放废弃物和新陈代谢产物,自然环境为人类提供生存空间、物质和能量,人类与环境之间相互作用相互影响。

阅读下列材料,完成相关任务。

人类社会与自然环境互相依存、互相影响,它们之间的关系主要体现在两个方面:一方面,人类的生存和发展依赖自然环境;另一方面,人类可以改造环境,环境又反作用于人类。人类若能正确处理好与环境的关系,环境就会向有益于人类生存的良性方向发展;反之,如果人类采取不适当的生产和生活方式,就会破坏大自然在漫长进化过程中形成的生态平衡,导致环境恶化,使

人类生活质量下降,甚至危及人类的生存。

2. 结合身边实际,举例说明环境问题是如何产生的。

参考答案:

人类在利用资源时超过资源及其替代品的再生速度,会产生生态破坏、自然资源衰竭等环境问题。人类在向环境排放废弃物时,超过环境的自净能力会产生环境污染问题。

课时作业

6.图中甲、乙、丙、丁含义的叙述,正确的是( )

A.甲表示人口 B.乙表示环境

C.丙表示资源 D.丁表示经济系统

7.P过程可能出现的问题是 ( )

①生产过程中导致工农业污染排放

②过度开发导致可再生资源遭到破坏

③资源开采导致环境污染和生态破坏

④过度排放污染物超过环境的自净能力

A.①② B.②③

C.①④ D.③④

读环境、资源和人口关系示意图,完成6~7题。

D

B

阅读教材P13-14,构建环境问题分类的思维导图

环境问题

按成因分类

原生环境问题

次生环境问题

资源短缺

环境污染

生态破坏

全球性环境问题

水资源

能源资源

土地资源

水污染

大气污染

固体废弃物污染

噪声污染

森林毁坏

草场退化

土地荒漠化

盐碱化

水土流失

生物多样性减少

全球变暖

臭氧层破坏

阅读教材第15-21页,思考以下问题

1.水污染、大气污染、固体废弃物污染和土地退化的概念

2.水污染源可以从多种角度进行分类。根据不同标准,水污染源可以分为哪些类型?

3.环境污染的治理措施有哪些?

2

Part Two

1.水污染

当污染物进入江河湖海等水体,并超过水体自净能力时,就会改变水体的物理、化学、生物等特性,降低水的利用价值,造成水污染

A

A

日本水俣病事件是1956年日本水俣湾出现的怪病事件。是最早出现的由于工业废水排放污染造成的公害病。症状表现为轻者口齿不清、步履蹒跚、面部痴呆、手足麻痹、感觉障碍、视觉丧失、震颤、手足变形,重者神经失常,或酣睡,或兴奋,身体弯弓高叫,直至死亡。被称为世界八大公害事件之一

水污染源的分类

按照人类活动方式,水污染源可分为工业污染源、农业污染源和生活污染源。

A

点污染源:如矿产资源开发产生的矿山废水造成的水污染。

面污染源:如在农业生产过程中,过量或不正确使用农药和化肥造成的水污染。

水污染源的分类

按照污染物空间分布状态,可分为点污染源和面污染源

A

水污染的类型

{7DF18680-E054-41AD-8BC1-D1AEF772440D}类型

内容

物理性污染

物理性污染物包含悬浮物、热污染和放射性污染。其中间放射性污染损害最大,但通常存在于局部地区。

化学性污染

化学性污染物包含有机和无机化合物。随着痕量分析技能的开展,至今从海水中检出的化学性污染物已达2500种以上。

生物性污染

生物性污染物包含细菌、病毒和寄生虫。

按污染物的不同,水污染一般分为三种类型,即化学性污染、物理性污染和生物性污染,判断下列材料各属于哪种类型的水污染,并填入下表。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}相关资料

污染类型

2010年4月,墨西哥湾一个石油钻井平台爆炸,造成石油泄漏,使得附近海鸟身上,无法飞行,只能在海滩或者岩石上“坐以待毙” ;鲸、海龟、虾、蟹以及各种鱼类被毒死或者因窒息而亡。

2000年6月,渤海湾南部海面约有1亿个海蜇尸体浮出水面,造成海蜇死亡的原因是渤海湾南部海域爆发的赤潮,赤潮是特定的环境条件下,海水中某些浮游植物。原生动物或细菌爆发增殖或高度聚集而引起水体变色的一种有害生态现象。

1993年,澳大利亚流行的一种脑膜炎,后经过科学家证实,其祸根是一种变形虫,由于发电厂排出的热水使河水温度增高,这种变形虫在温水大量繁殖,造成水源污染并引发了这次脑膜炎的流星。

化学性污染

生物性污染

物理性污染

A

影响工农业生产、人民生活,危害人体健康,破坏生态,影响动植物繁殖。

①控制污染源排放(清洁生产、合理施化肥农药);

②建设污水处理厂,使污水达标排放;

③环境立法,加大监测、管理、处罚力度。

④加强宣传教育,增强全民保护水资源的意识

水污染的危害和治理措施

赤潮一种海洋生态灾害,又叫红潮, 是一种水华现象。某些浮游生物植物、 原生动物或细菌, 在一定的环境条件下突发性增殖和聚集, 引起水色异常和水质恶化的现象。

成因:

①沿海地区工业废水和生活污水大量排放和过度海水养殖,造成海水富营养化,促使赤潮生物大量繁殖;

②强烈光照、较高水温利于赤潮生物繁殖;

③水体交换不便的港湾和沿岸海域。

水污染的成因

自然原因——自净能力:

水量(水域)大小、气温高低、流动快慢、水草多少、与外界水域交换的程度。

人为原因:

工业污水:无节制或处理不到位、不彻底的排放。

生活污水:未经处理的生活污水、垃圾、粪便。

农业污水:被化肥、农业等污染的农田退水或随雨水入河。

石油污染

影响:

①藻类过度繁殖易导致海水缺氧,影响海洋生态系统,致使鱼类缺氧死亡或鱼类因缺少食物而死亡;

②有些赤潮生物分泌赤潮毒素, 摄食这些有毒生物的鱼虾、贝类如果不慎被人食用, 就引起人体中毒, 甚至死亡;

③沿海地区多为旅游胜地,旅游业受到影响。

知识拓展:赤潮

为监测矿山废水的污染情况,拟在矿区范围内布置多个不同类型的水质采样监测点。根据下列材料,设计这些采样监测点的位置,将下列各点的序号标注在图1-12 上,说明理由,并设计一个水质监测与预警方案。

①对照点:设在矿区水源地或矿区的上游区段。

②污染点:设在河流污染特定区段。

③基本点:设在河流的清洁区段。

④净化点:设在矿区外的下游区段。

提示:除在河流布点外,在矿区内也应布置采样监测点。

A:对照点,为选矿厂提供水源

B:污染点,为河流污染特定区段

C:对照点,为矿区的上游河段

D:净化点,位于矿区外的下游河段

E:基本点,位于清洁区段

①

②

③

④

为监测矿山废水的污染情况,拟在矿区范围内布置多个不同类型的水质采样监测点。根据下列材料,设计这些采样监测点的位置,将下列各点的序号标注在图1-12 上,说明理由,并设计一个水质监测与预警方案。

①对照点:设在矿区水源地或矿区的上游区段。

②污染点:设在河流污染特定区段。

③基本点:设在河流的清洁区段。

④净化点:设在矿区外的下游区段。

提示:除在河流布点外,在矿区内也应布置采样监测点。

方案:每天定时六次或不定时对检测点取样,如果发现②监测点的污染物比①或③含量偏高,说明矿区排放污染物,就要对矿山进行整顿,及时治理污染。

①

②

③

④

在矿产资源开发利用过程中,大量粉尘和废气进入大气层,这些污染物的浓度若超过一定标准并持续一段时间,就会造成大气污染。

2.大气污染

B

知识拓展:空气中的主要污染物

{7DF18680-E054-41AD-8BC1-D1AEF772440D}污染物类型

符号

主要来源

二氧化碳

CO2

化石燃料燃烧

一氧化碳

CO

大多为车辆化石燃料不完全燃烧

碳氢化合物

CxHy

化石燃料燃烧,石油化工厂

氮氧化物

NOx

运输车辆,发电厂

颗粒物

—

汽车尾气,炼油厂,燃煤发电厂,耕种与建筑作业

硫氧化物

SOx

含硫燃料(特别是煤炭)燃烧

因燃烧煤炭而产生的二氧化硫、氮氧化物、总悬浮物在大气污染物中所占的比例较大。监测表明,2012 年煤炭直接燃烧造成的 SO2、NOx 和烟粉尘排放量分别占我国同类污染物排放总量的 79%、57% 和 44%。大气中的 SO2 和 NOx 遇到水滴或潮湿空气,转化成亚硫酸、硫酸和硝酸,再混入降水中,使其酸度增加,当 pH 低于 5.6 时,就形成酸雨。

煤炭燃烧产生的污染物主要是二氧化硫和烟尘。不少严重的大气污染灾难,比如伦敦烟雾事件、比利时马斯河谷烟雾事件、美国多诺拉烟雾事件等,都与煤炭使用有关。

污染物主要来源:化石燃料燃烧、汽车尾气

B

洛杉矶市坐落在三面环山、一面临海的开阔盆地中。19 世纪末 20 世纪初,洛杉矶发展成一座特大城市,其城市居住用地以别墅型居民区为主。20 世纪 40 年代初期,洛杉矶近 250 万辆汽车排放的尾气,以及炼油厂、供油站等排放的化学物质,在阳光照射下发生光化学反应,生成淡蓝色光化学烟雾。这种烟雾含有臭氧、氮氧化物、乙醛和其他有害成分,滞留在洛杉矶上空经久不散,严重危害到当地居民的健康。

汽车尾气、石油化工排放的废弃物,包括烯烃、二氧化氮、链烷等,这些污染物在阳光的照射下发生光化学反应,形成光化学烟雾。美国洛杉矶发生的光化学烟雾事件,日本“石油之城”四日市发生的“哮喘事件” ,科威特发生的“科威特哮喘”,都是由石油化工产品的过度使用造成的。

洛杉矶市坐落在三面环山、一面临海的开阔盆地中。19 世纪末 20 世纪初,洛杉矶发展成一座特大城市,其城市居住用地以别墅型居民区为主。20 世纪 40 年代初期,洛杉矶近 250 万辆汽车排放的尾气,以及炼油厂、供油站等排放的化学物质,在阳光照射下发生光化学反应,生成淡蓝色光化学烟雾。这种烟雾含有臭氧、氮氧化物、乙醛和其他有害成分,滞留在洛杉矶上空经久不散,严重危害到当地居民的健康。

1. 从城市功能分区、经济社会发展的角度,分析洛杉矶小汽车众多的原因。

2. 从地形、气候的角度,分析光化学烟雾易在洛杉矶城市上空滞留的原因。

①洛杉矶市城市规模大,住宅郊区化—住宅区占地面积大;

②且位于城市外围,高速公路系统发达;

③城市人口众多,民众收入水平高,燃油价格低,拥有汽车数量多。

洛杉矶市坐落在三面环山、一面临海的开阔盆地中。19 世纪末 20 世纪初,洛杉矶发展成一座特大城市,其城市居住用地以别墅型居民区为主。20 世纪 40 年代初期,洛杉矶近 250 万辆汽车排放的尾气,以及炼油厂、供油站等排放的化学物质,在阳光照射下发生光化学反应,生成淡蓝色光化学烟雾。这种烟雾含有臭氧、氮氧化物、乙醛和其他有害成分,滞留在洛杉矶上空经久不散,严重危害到当地居民的健康。

1. 从城市功能分区、经济社会发展的角度,分析洛杉矶小汽车众多的原因。

2. 从地形、气候的角度,分析光化学烟雾易在洛杉矶城市上空滞留的原因。

①洛杉矶市区西临大洋,东南北三面环山,易形成逆温现象。

②盆地地形使得汽车尾气、炼油厂供油站等排放的化学物质难以扩散;

③夏季,受副热带高气压影响,多晴朗无风天气。

美国多诺拉烟雾事件

美国多诺拉烟雾事件是世界有名的公害事件之一,发生在美国多诺拉镇。1948年10月26-31日,持续的雾天使多诺拉镇看上去格外昏暗。气候潮湿寒冷,天空阴云密布,在最低600米的大气层内,风力十分微弱,大多数时间无风,大气处于“热稳定”状态,空气失去了上下的垂直移动,出现逆温现象。地处山谷底部的多诺拉,比周围地势低约120米,几天之内,逆温覆盖了整个山谷。同时,城市上空的“逆温帽”在极少的时间里比300米还低。此外,在那种“死风”状态下,工厂的烟囱却没有停止排放,排出的烟雾被大量地封闭在山谷内壁和逆温顶部之间。随着大气中的烟雾越来越厚重,空气中散发着刺鼻的二氧化硫(SO2)气味,令人作呕。并且空气能见度极低,除了烟囱之外,工厂都消失在烟雾中。随之而来的是小镇中约6000人突然发病,症状为眼病、咽喉痛、流鼻涕、咳嗽、头痛、四肢乏倦、胸闷、呕吐、腹泻等。 20人死亡。这是美国第一起致人死亡的空气污染事件,也是世界著名的“八大公害”事件之一。

1952年伦敦烟雾事件是1952年发生在伦敦的一次严重大气污染事件。

1952 年 12 月 5 日至 9 日,伦敦上空受反气旋影响,大量工厂生产和居民燃煤取暖排出的废气难以扩散,积聚在城市上空。伦敦被有浓厚的烟雾笼罩,交通瘫痪,行人小心翼翼地摸索前进。市民不仅生活被打乱,健康也受到严重侵害。许多市民出现胸闷、窒息等不适感,发病率和死亡率急剧增加。直至 12 月 9 日,一股强劲而寒冷的西风吹散了笼罩在伦敦的烟雾。据统计,当月因这场大烟雾而死的人多达 4,000 人。此次事件被称为“伦敦烟雾事件”,成为 20 世纪十大环境公害事件之一。

伦敦烟雾事件

类比我国北方冬季多雾霾的原因

1930年12月1日至5日,时值隆冬,大雾笼罩了整个比利时大地。比利时列日市西部马斯河谷工业区上空的雾特别浓重。第三天开始,在二氧化硫(SO2)和其他几种有害气体以及粉尘污染的综合作用下,河谷工业区有上千人发生呼吸道疾病,症状表现为胸疼、咳嗽、流泪、咽痛、声嘶、恶心、呕吐、呼吸困难等。一个星期内就有60多人死亡,是同期正常死亡人数的十多倍。其中以心脏病、肺病患者死亡率最高。许多家畜也未能幸免于难,纷纷死去。这次事件曾轰动一时,是20世纪最早记录下的大气污染惨案。

大气结构稳定

污染物不易扩散

大气污染原因分析

洛杉矶市坐落在三面环山、一面临海的开阔盆地中。19 世纪末 20 世纪初,洛杉矶发展成一座特大城市,其城市居住用地以别墅型居民区为主。20 世纪 40 年代初期,洛杉矶近 250 万辆汽车排放的尾气,以及炼油厂、供油站等排放的化学物质,在阳光照射下发生光化学反应,生成淡蓝色光化学烟雾。这种烟雾含有臭氧、氮氧化物、乙醛和其他有害成分,滞留在洛杉矶上空经久不散,严重危害到当地居民的健康。

3.治理洛杉矶光化学烟雾污染,可采取哪些措施?对我国有何启示?

成立区域空气质量管理机构以实现联防联控;出台法规为空气污染防治提供法律保障;用市场的手段治理空气污染;开发空气污染治理的先进技术。

启示:制定严格的空气质量标准和污染治理政策;建立跨区域治理机构;积极进行产业结构调整;鼓励清洁能源和可再生能源的开发利用;发展公共交通;做好城市规划等。

酸雨的分布

世界三大酸雨区:欧洲,北美洲,我国南方

01

我国主要分布区:四川,重庆,湖南,湖北,江西,广西,贵州,浙江,广东

02

南方酸雨比北方严重,集中分布在西南、华南地区

03

河湖水酸化,鱼类死亡

土壤酸化,危害农作物、森林

腐蚀建筑和文物古迹

危害人体健康

成因:

自然原因:火山喷发、地震等自然活动爆发释放出酸性气体

人为原因:燃烧化石燃料(生活) 、有色金属冶炼(工业)、交通工具的尾气排放(交通),不断地向大气中排放硫氧化物和氮氧化物等酸性气体

危 害

1980年

1968年

酸雨

固体废弃物污染?城市垃圾

Environmental pollution and solid waste pollution

固体废弃物污染?危险废物

Environmental pollution and solid waste pollution

环境污染?刚清理垃圾过的红树林

固体废弃物污染

矿产资源的开发利用,所丢弃的固体废物种类繁多,数量巨大。

这些固体废物倘若处置不当,其有害成分通过水、空气、土壤等途径 污染环境,进而危害人类健康。

阅读(固体废物的分类)

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定,固体废物分为工业固体废物、城市生活垃圾(厨房垃圾、废纸、废塑料等)和危险废物。我国每年都要产生夫量的固体废物。2017年,全国一般工业固体废物产生量达33.2亿吨,危险废物0.69亿吨。在一般工业固体废物中,矿业和冶金业产生的固体废物要占到80%以上,以尾矿、煤矸石、粉煤灰、炉渣为主。

C

生产与消费、矿产资源的开发利用

来源

危害

措施

①若处置不当,其有害成分通过水、空气、土壤等途径污染环境,进而危害人类健康。

②露天堆放或填埋处置,也需要占用大量土地。

资源化

减量化

无害化

3.固体废物污染

分类

工业固体废物、城市生活垃圾和危险废物

固体废弃物污染的治理措施

①加强宣传,提高人们的环保意识;

②制定相应法律法规,加强不断的监测、管理;

③固体废物减量化;

a 城市固体废物:逐步改变燃料结构,减少垃圾生产量,加强产品的生态设计,推行垃圾分类收集,搞好产品的回收、利用的再循环;

b 工业固体废物:淘汰落后生产工艺,推广清洁生产工艺,发展物质循环利用工艺;

固体废弃物污染的治理措施

④固体废物资源化与综合利用

a 物质回收利用,如从废弃物中回收提取有用成分,如纸,重金属等;

b 物质转换利用,如废渣生产建筑材料、水泥,进行堆肥,产生农肥,取代某种工业原料等;

c 能量转换利用,如有机废物的焚烧处理回收热量、发电,利用垃圾厌氧消化产生沼气;

⑤固体废物的无害化处理处置

具体:分类收集,密封储运;破碎、压缩、焚烧;卫生填埋

铁矿开采时,处理剥离的岩土一直是世界性的难题,通常需要占用大量土地来建设排土场和尾矿库。司家营铁矿位于河北唐山滦县城南 10 千米,于 2007 年投产,现为我国三大铁矿区之一。该铁矿贯彻绿色发展理念,抓住曹妃甸建港的契机,用废石填海造地,并在开滦煤矿采煤沉陷区利用尾矿进行填充。此外,该铁矿在矿坑周边打好注浆孔,注入混凝土,阻断矿坑与地下水的联系,从而避免了采矿对地下水的污染。

(1)说一说,司家营铁矿施行固体废物综合利用有何现实意义?

(1)减少固体废物对环境的污染,对固体废物进行有效利用,减少填充采煤沉陷区和填海造陆的成本。

铁矿开采时,处理剥离的岩土一直是世界性的难题,通常需要占用大量土地来建设排土场和尾矿库。司家营铁矿位于河北唐山滦县城南 10 千米,于 2007 年投产,现为我国三大铁矿区之一。该铁矿贯彻绿色发展理念,抓住曹妃甸建港的契机,用废石填海造地,并在开滦煤矿采煤沉陷区利用尾矿进行填充。此外,该铁矿在矿坑周边打好注浆孔,注入混凝土,阻断矿坑与地下水的联系,从而避免了采矿对地下水的污染。

(2)采用尾矿填海、填充采煤沉陷区,会不会造成水体污染?如果有,应采取哪些防范措施?

(2)可能会。措施:在矿坑周边打好注浆孔,注入混凝土,像一圈帷幕一样将地下水系同矿坑完全切断,这就是帷幕注浆工程。有效保护了地下水资源,对采场排水及尾矿回水综合利用先后采取了新水分离改造、尾矿库回水管路改造、冷却水回收利用改造等多种措施,充分使用尾矿回水和采坑涌水,将新水用量降至最低。

铁矿开采时,处理剥离的岩土一直是世界性的难题,通常需要占用大量土地来建设排土场和尾矿库。司家营铁矿位于河北唐山滦县城南 10 千米,于 2007 年投产,现为我国三大铁矿区之一。该铁矿贯彻绿色发展理念,抓住曹妃甸建港的契机,用废石填海造地,并在开滦煤矿采煤沉陷区利用尾矿进行填充。此外,该铁矿在矿坑周边打好注浆孔,注入混凝土,阻断矿坑与地下水的联系,从而避免了采矿对地下水的污染。

(3)调查本地的矿区尾矿或采空区的后续处理方式,或调查本地垃圾的处理方式。对它们的处理方式进行环境评价,并提出合理化改进建议。

(3)建议:对矿区进行绿化和复垦;对废水、废气、噪声等进行治理使其达标排放;多家高校科研单位合作,不断依托科学技术实施流程改造,优化工艺做到最大限度的节能减排。

4.环境污染的治理措施举例

(1)以建设资源节约型社会为导向,节约使用各类自然资源。

(2)工业企业布局适度集中,以利于污染集中治理。

(3)加强宣传教育,动员社会各界的力量,借助法律、经济、技术等手段,把环境污染控制在最小的范围内。

环境污染

环境污染

水污染

按污染物不同

大气污染

固体废弃物污染

按人类活动方式

化学性、物理性、生物性污染

工业、农业、生活污染源

按污染物空间分布状态

点污染源、面污染源

煤炭燃烧产生的污染物SO2和烟尘---烟雾、酸雨

汽车尾气、石油化工排放产生的污染物---光化学反应

生产与消费过程中,产生的大量废弃物

矿产资源开发利用,丢弃的固体废弃物

露天堆放或填埋,占用土地

污染大气、水、土壤-健康