2025年高考倒计时历史大突破 古代的生产工具与劳作(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年高考倒计时历史大突破 古代的生产工具与劳作(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 175.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-27 18:57:03 | ||

图片预览

文档简介

2025年高考倒计时历史大突破:古代的生产工具与劳作

一、单选题:本大题共20小题,共20分。

1.春秋战国时代,齐国青铜器皿中的礼器越到晚期越少,日用器则相对日益普遍;青铜器的器形与纹饰多姿多彩,并且装饰性与趣味性越来越突出。这一趋势( )

A. 体现审美文化的世俗色彩 B. 适应了市民阶层发展需求

C. 反映青铜制作技术的进步 D. 表明传统等级制度遭破坏

2.北宋大中祥符三年,下令官告院(掌官吏委任状的机构)绫纸库,“令三司与提举司(依品级)定逐色绫罗纸、襟轴各三副,印押充样(元样,标准),分留两作坊及本院,每送纳之时,将元样比类交纳”。北宋政府的这一举措( )

A. 注重对工艺技术的改进 B. 表明三司共同承担手工业管理职能

C. 服务于国家礼制的需要 D. 有效维护了官营手工业的垄断地位

3.南京城内出土了明代洪州窑、龙泉窑、景德镇窑等全国多地名窑的瓷器,碗、盘、香薰、盘口壶、高足盘应有尽有。同时南京城还出土了西亚等国的外来器物和明朝时外国人的墓葬浡泥国王墓。这主要缘于明代( )

A. 南京是重要的制瓷中心 B. 海上丝绸之路延伸

C. 精耕细作促进农业发展 D. 社会经济不断发展

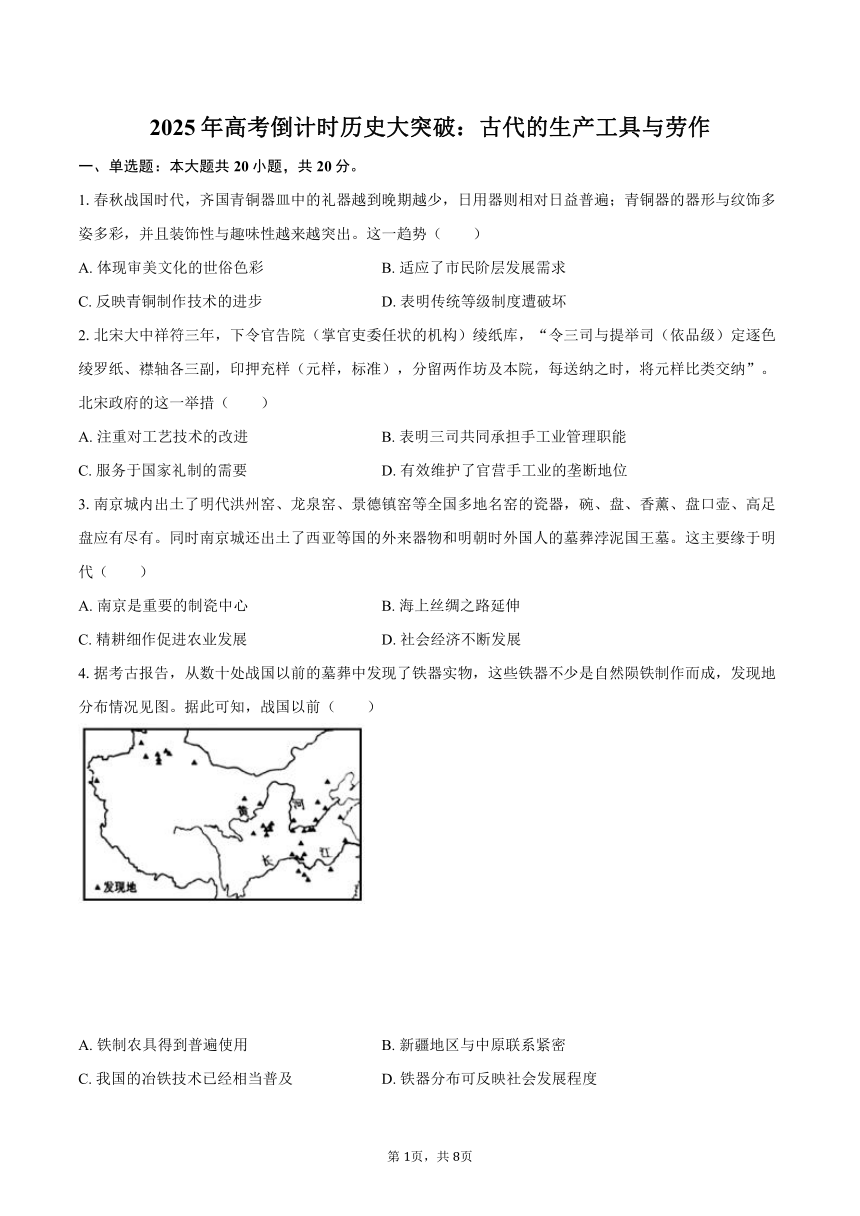

4.据考古报告,从数十处战国以前的墓葬中发现了铁器实物,这些铁器不少是自然陨铁制作而成,发现地分布情况见图。据此可知,战国以前( )

A. 铁制农具得到普遍使用 B. 新疆地区与中原联系紧密

C. 我国的冶铁技术已经相当普及 D. 铁器分布可反映社会发展程度

5.顺治二年(1645),清廷谕令“免山东章丘、济阳二县京班匠价,并令各省俱除匠籍为民”。康熙二十年(1681),把匠班银“编入正赋”。雍正朝大规模推行摊丁入地后,匠班银摊入地丁征收。清朝前期匠籍制度的废除( )

A. 标志着古代人头税的正式废除 B. 削弱官营手工业的主导地位

C. 利于手工业新经济因素的成长 D. 表明传统重农抑商政策松动

6.宋朝是中国陶瓷史上的黄金时期,南北官窑瓷器呈现出一个朝代的共同美感,那就是朴实无华、优雅端庄的极简主义。宋瓷经过宋人的反复淬炼,去芜存菁,留下最实用、最简洁也是最富美感的造型器用。这一风格( )

A. 源于时代精神的浸润 B. 反映了市民阶层的生活

C. 体现制瓷技术的成熟 D. 表达了政局分裂的哀伤

7.1975年在湖北省云梦县睡虎地秦墓中出土的竹简,大部分是秦的法律条文和相关解释。其中有关于官营手工业管理的《工律》、工阮劳动定额的《工人程》、工匠劳动调度的《均工律》、考核工匠的《佚名律》,“工有不当,必行其罪,必究其情”。这些法律法规( )

A. 反映了秦的暴政延伸到手工业部门 B. 提高了工匠们生产活动的积极性

C. 表明秦创立了科学完备的法律体系 D. 规范了生产经营活动和组织管理

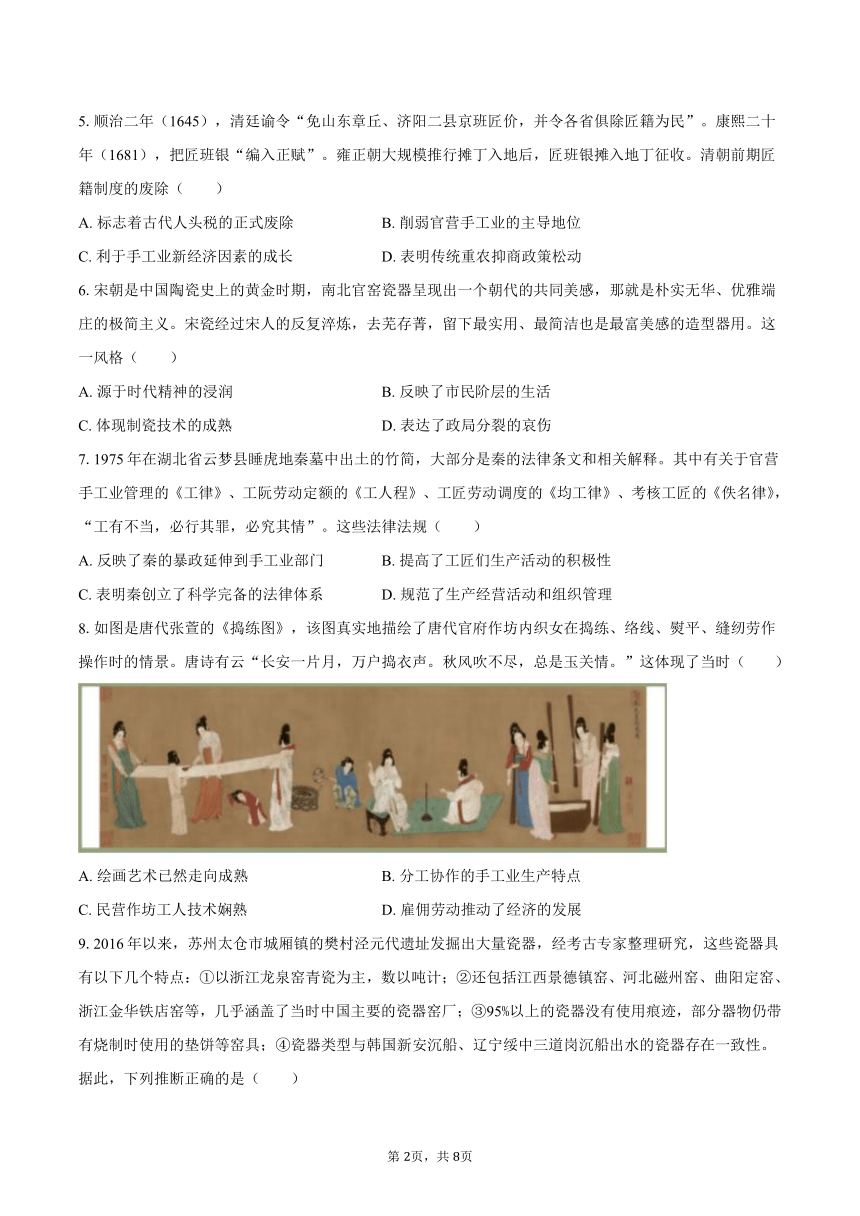

8.如图是唐代张萱的《捣练图》,该图真实地描绘了唐代官府作坊内织女在捣练、络线、熨平、缝纫劳作操作时的情景。唐诗有云“长安一片月,万户捣衣声。秋风吹不尽,总是玉关情。”这体现了当时( )

A. 绘画艺术已然走向成熟 B. 分工协作的手工业生产特点

C. 民营作坊工人技术娴熟 D. 雇佣劳动推动了经济的发展

9.2016年以来,苏州太仓市城厢镇的樊村泾元代遗址发掘出大量瓷器,经考古专家整理研究,这些瓷器具有以下几个特点:①以浙江龙泉窑青瓷为主,数以吨计;②还包括江西景德镇窑、河北磁州窑、曲阳定窑、浙江金华铁店窑等,几乎涵盖了当时中国主要的瓷器窑厂;③95%以上的瓷器没有使用痕迹,部分器物仍带有烧制时使用的垫饼等窑具;④瓷器类型与韩国新安沉船、辽宁绥中三道岗沉船出水的瓷器存在一致性。据此,下列推断正确的是( )

A. 太仓一带可能是元朝制瓷业中心 B. 青花瓷工艺高超并大量出口海外

C. 太仓一带具有较强经济辐射能力 D. 专业分工的工商业集镇已经形成

10.西周后期,各铜器作坊为了满足贵族们对大量成套青铜礼器的需求,将产品集中到鼎和编钟等不多的器类上,并简化了青铜器的铸造工艺流程。此时的作坊生产反映出( )

A. 青铜铸造技术衰落 B. 贵族等级分封制解体

C. 礼乐制度得到发展 D. 官府不再垄断手工业

11.《后汉书 百官志》载,“郡国盐官、铁官本属司农(九卿之一),(光武)中兴皆属郡县。……及洛阳市长、荥阳敖仓官,中兴皆属河南尹。”原先属于中央管辖的手工业机构,亦都交给地方管理,实行只征收赋税,不参与直接经营的政策,东汉的手工业政策( )

A. 是重农抑商政策的体现 B. 有利于民营手工业发展

C. 促使区域经济发展均衡 D. 缓解中央与地方的对立

12.盐源老龙头墓地位于四川省盐源县,核心区总面积约12000平方米。发现墓葬近1900座,出土各类遗物 7000余件套,完整建立了盐源盆地商代晚期至西汉时期的年代框架和文化序列。其中发掘出土的整套青铜纺织器具是目前在中国西南地区发现的最为完整的青铜腰机。这说明( )

A. 盐源先民已摆脱对渔猎采集的依赖 B. 纺织业已经获得了重要发展

C. 盐源盆地是中华文明的重要发源地 D. 西南文化深刻影响中原文明

13.中国瓷器长期在欧洲被视为一种稀有的奢侈品,而受到欧洲人的追捧,但是到了18世纪后半期,中国瓷器在欧洲的销量越来越低,直至被完全逐出欧洲市场。出现这一现象的主要原因是( )

A. 机器生产对手工生产的优势 B. 欧洲资产阶级代议制的确立

C. 重商主义所导致的贸易壁垒 D. 中国政治动荡和经济的衰退

14.从已发现的位于河南省的冶铁遗址来看,汉朝时期,冶铁作坊大都设置于矿山周边区域,而与矿山相距十到二十公里的鲁山县望城岗以及桐柏县张畈村两处,却建设于河流旁。对此解读合理的是当时( )

A. 河南是中国冶铁业中心 B. 杜诗的发明广泛推广使用

C. 水排鼓风技术得到运用 D. 盐铁官营冶铁选址不科学

15.1985年,在湖南省沅陵县发掘的一座元代墓葬中出土了印有文字的产品包装纸,文字内容是:“潭州升平坊内白塔街大尼寺相对住,危家自烧洗无比鲜红紫艳上等银朱、水花、二朱、雌黄、坚实匙筋。买者请将油漆试验,便见颜色与众不同。四方主顾请认清门首红字高牌为记。”上述史料可用来说明,元代( )

A. 商品宣传意识得到发展 B. 民族交融促进生产进步

C. 手工业生产实现多样化 D. 统治者加强了商业管理

16.农谚:“白露早,寒露迟,秋分种麦正当时”,“早稻水上漂,晚稻插齐腰”,“寸麦不怕尺水,尺麦但怕寸水”。以上农谚反映了

A. 劳动人民根据节气来安排农业生产 B. 劳动人民懂得尊重自然规律

C. 农业是我国古代重要的生产部门 D. 我国古代农业“精耕细作”的特点

17.春秋战国时期出现了富民思想,如儒家的“藏富于民”、“恒产论”和“轻徭薄赋”,墨家的“节用利民”思想,道家的“精神足民”论,法家的“以政裕民”思想等。富民思想的出现表明( )

A. 生产关系领域发生了变革 B. 民本思想成为社会主流思想

C. 统治者注重对私产的保护 D. 社会阶级矛盾得到有效缓和

18.现代考古在秦、魏等国故地出土了许多生铁铸造的农具。1950—1951年河南辉县发掘了5座大型魏墓,1号墓出土铁器65件,其中农具占58件,包括嫛、铲、镰、犁铧等一整套铁农具。材料说明战国时期

A. 成套铁农具有利于农业精耕细作 B. 中原地区开始进入铁器时代

C. 铁制农具最早出现于河南辉县 D. 战国时期随葬品以铁器为主

19.宋末元初,黄道婆前往崖州城(今海南省三亚市崖州区水南村)向黎族妇女学习棉纺织技术,学成后返回故乡松江府(今上海市),在当地传播和推广黎族的棉纺织技术,推动了江南地区棉纺织业发展。这说明( )

A. 古代手工业技术传承主要依赖民间交流 B. 少数民族的棉纺织技术优于汉族地区

C. 区域间技术交流为经济发展提供新动力 D. 技术革新是元代江南经济发展的主因

20.英国历史学家伊懋可在《中国历史的模式》一书中提出了著名的“高水平均衡陷阱”理论,认为由于中国历史上的农业实践把传统技术和生产要素组合到尽善尽美的程度,以致维持了一个与欧洲早期历史相比更高的生存水平,从而人口增长很快,相应导致劳动力过多和过于廉价,使得劳动节约型的技术不能得到应用。这一理论最宜用于探究中国社会( )

A. 小农经济的特点 B. 传统技术的优势 C. 商品经济的发展 D. 明清社会的转型

二、材料解析题:本大题共3小题,共30分。

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一

模式分类 典型生产方式

以土壤地力为核心的循环模式 用地:休耕、轮作、间作、代田法、区田法、亲田法 养地:农牧结合、粪肥还田、桑基鱼塘

以自然条件为核心的循环模式 时间:耕作有序、二十四节气 空间:梯田、架田、农林结合、稻田养鱼

以农业技术为核心的循环模式 节水农业、温室栽培、嫁接扦插、选育良种、生物防虫

——摘编自戴同威等人所著的《中国古代循环农业模式与特征》

材料二 官营手工艺生产在西周时期已经建立,主要为王室贵族、中央及地方政府服务,形成了细致周密的分工体系。作为行政指令下的生产,与市场基本脱节。但由于资源配置的集中优势,能够实现工艺水平的创新与突破,但不能代表社会的一般工艺生产力。私营手工艺生产与官营手工艺生产并存,主要面向民间生产生活需求,生产范围较广。据考古发现,晚商、西周时期已有个体作坊式手工生产。整体上看,私营手工艺生产主要面向民间生产和生活需求,其发展在一定程度上体现了市场规律的作用。但在小农经济中,私营手工艺的生产与经营受官府管制,在生产范围上被限定。小农经济普遍以家庭为单位进行分散劳动,农业和家庭手工业的结合是基本生产组织形式,“男耕女织”成为满足生产生活所需的自然分工。

——摘编自殷波《中华农业文明中手工艺的发展形态与演变动因》

(1)根据材料一,分别概括中国古代三种农业循环模式的主要特点。

(2)根据材料二和所学知识,比较中国古代手工业三种形态的不同。

(3)根据上述材料和所学知识,说明中国古代农业和手工业之间的关系。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料 在我国传统农业社会,牛作为重要的生产资料长期受到保护。《礼记·王制》载:“诸侯无故不杀牛,大夫无故不杀羊。”秦汉律法中已有保护耕牛的明确规定。龙岗秦简中有处罚“杀伤牛马”的法律条文,张家山汉简《田律》将杀牛与伤人行为并列。魏晋南北朝时期,禁止屠牛政策继续推行。北魏孝文帝曾下诏禁杀牛马,南朝谢谖“位司徒右长史,坐杀牛废黜”。重罚之外也有特例,如《三国志》载:“曲周民父病,以牛祷,县结正弃市。(陈)矫曰:‘此孝子也。’表赦之。”唐宋以后,禁止屠牛的相关规定更为细致。唐宣宗曾下令三年内不得杀牛,需用牛祭祀时则以其他牲畜代替。《大明律》规定:“若盗马牛而杀者,杖一百、徒三年。”清前中期,政府对屠牛者多充军发配至边疆,同时规定“其(牛)残、老、病死者,勿论”。尽管历代对屠牛惩罚相当严厉,但非法屠牛现象一直存在。

——摘编自周自强主编《中国经济通史·先秦》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括我国古代禁止屠牛政策的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析我国古代禁止屠牛政策的影响。

23.【中古时期的手工业】阅读材料,完成下列要求。

材料一

宋代手工业承袭前代较多,无论是官营手工业还是民营手工业都更为成熟。宋代手工业非常繁荣,尤其是官营手工业作坊规模和内部分工细密程度都超过了前代,生产技术发展显著,产品种类和数量大为增加。北宋明州造出两艘万料(约600吨)神舟,已经会使用隔水仓技术和指南针;南宋时还出现了车船、飞虎战船等新式战舰。陶瓷业在当时发展到一个新阶段,中国被誉为“瓷之国”。纺织业得到飞速发展,两浙丝织产品跃居全国首位,已使用纺车、织机等纺织工具。

——摘编自刘恺等《论两宋经济发达的原因及其影响》

材料二

中世纪西欧手工业的形成与罗马帝国影响以及各日耳曼民族自己的习惯延续分不开。西欧各国由于日耳曼人入侵,造成了一定文化断代,导致中世纪初期欧洲各国手工业相对同期的中国起步晚、发展慢。从10世纪到14世纪初,欧洲城市迅速发展兴盛,这些因素带动了欧洲的手工业发展。根据欧洲区域市场逐渐增长的消费需求,出现了大量的木匠、染工、制皂者、硝皮匠、黄铜匠以及许多其他工人。战争与国内移民等因素又带动了一批手工业的产生与发展,如冶铁、采矿等。公元15世纪,西欧手工业进入繁荣时期。中世纪西欧手工业在生产关系上有一个明显的发展过程。早期的手工业严重依附于庄园经济。到了中世纪中期,手工业者的人身依附关系有所放松。直至中世纪后期,欧洲手工业者获得了更加自由的身份,以及一定的经济独立。

——摘编自姚一苇《中世纪西欧与两宋手工业概述与比较》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括两宋与中世纪西欧手工业的差异。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别说明两宋和中世纪西欧手工业发展对各自文明发展的影响。

1.【答案】A

2.【答案】C

3.【答案】D

4.【答案】D

5.【答案】C

6.【答案】A

7.【答案】D

8.【答案】B

9.【答案】C

10.【答案】C

11.【答案】B

12.【答案】B

13.【答案】A

14.【答案】C

15.【答案】A

16.【答案】D

17.【答案】A

18.【答案】A

19.【答案】C

20.【答案】D

21.【答案】(1)特点:以土壤地力为核心的循环模式;用养结合,多种经营;以自然条件为核心的循环模式;尊重天时、地利等自然规律;以农业技术为核心的循环模式;通过农业技术来促进资源投人的减少和产量的增加。

(2)不同: 经营方式不同:官营手工业由官府统一经营管理,私营手工业由民间私人作坊经营,家庭手工业是农户分散经营;产品用途不同:官营手工业的产品主要供贵族和官府使用,私营手工业的产品主要面向民间生产生活需求,家庭手工业的产品主要用于自给自足;地位不同:官营手工业在古代手工业中长期占据主导地位;私营手工业与官营手工业并存,但受到官府管制;家庭手工业地位最低,限制较多;与市场的联系程度不同:官营手工业与市场联系很少;私营手工业与市场联系紧密;家庭手工业与市场有一定联系。

(3)关系:两者相互促进、相互影响。农业为手工业提供原料、劳动力等,推动手工业的发展;手工业则提高农业的技术水平,促进农业的发展。

22.【答案】(1)特点:本政策历史悠久;得到法律保护;惩罚比较严厉;规定逐渐细化;存在特例情况。

(2)影响:保护了农业生产资料,保障了农业生产的顺利进行,有利于社会经济的稳定和发展;非法屠牛现象一直存在,说明该政策在实际执行中可能存在一定困难,难以完全杜绝屠牛行为;反映了古代社会对农业的重视以及对生命(耕牛作为重要生产伙伴)的尊重,这种观念的传承有助于形成良好的社会风气和道德规范。

23.【答案】(1)差异:两宋承袭前代手工业基础,起步早,发展迅速;中世纪西欧受日耳曼人入侵影响,起步晚,发展相对较慢。两宋官营手工业和民营手工业都非常成熟,官营手工业作坊规模大,内部分工细密;中世纪西欧早期手工业严重依附于庄园经济,规模较小,分工不如两宋细密。两宋政府对官营手工业者控制严格;中世纪西欧手工业者由严重依附于庄园经济到逐渐放松再到获得更自由的身份和一定的经济独立。

(2)影响:两宋:有利于商品经济发展(有利于农产品商品化或促进城市经济功能增强);推动对外贸易的发展(海上丝绸之路的繁荣);促进了科技文化的发展。西欧:冲击了封建庄园经济,促进了中世纪的城市兴起;有利于市民阶层争取城市自治;为人文主义的复兴提供了经济前提;推动了西欧向近代社会转型。

第1页,共1页

一、单选题:本大题共20小题,共20分。

1.春秋战国时代,齐国青铜器皿中的礼器越到晚期越少,日用器则相对日益普遍;青铜器的器形与纹饰多姿多彩,并且装饰性与趣味性越来越突出。这一趋势( )

A. 体现审美文化的世俗色彩 B. 适应了市民阶层发展需求

C. 反映青铜制作技术的进步 D. 表明传统等级制度遭破坏

2.北宋大中祥符三年,下令官告院(掌官吏委任状的机构)绫纸库,“令三司与提举司(依品级)定逐色绫罗纸、襟轴各三副,印押充样(元样,标准),分留两作坊及本院,每送纳之时,将元样比类交纳”。北宋政府的这一举措( )

A. 注重对工艺技术的改进 B. 表明三司共同承担手工业管理职能

C. 服务于国家礼制的需要 D. 有效维护了官营手工业的垄断地位

3.南京城内出土了明代洪州窑、龙泉窑、景德镇窑等全国多地名窑的瓷器,碗、盘、香薰、盘口壶、高足盘应有尽有。同时南京城还出土了西亚等国的外来器物和明朝时外国人的墓葬浡泥国王墓。这主要缘于明代( )

A. 南京是重要的制瓷中心 B. 海上丝绸之路延伸

C. 精耕细作促进农业发展 D. 社会经济不断发展

4.据考古报告,从数十处战国以前的墓葬中发现了铁器实物,这些铁器不少是自然陨铁制作而成,发现地分布情况见图。据此可知,战国以前( )

A. 铁制农具得到普遍使用 B. 新疆地区与中原联系紧密

C. 我国的冶铁技术已经相当普及 D. 铁器分布可反映社会发展程度

5.顺治二年(1645),清廷谕令“免山东章丘、济阳二县京班匠价,并令各省俱除匠籍为民”。康熙二十年(1681),把匠班银“编入正赋”。雍正朝大规模推行摊丁入地后,匠班银摊入地丁征收。清朝前期匠籍制度的废除( )

A. 标志着古代人头税的正式废除 B. 削弱官营手工业的主导地位

C. 利于手工业新经济因素的成长 D. 表明传统重农抑商政策松动

6.宋朝是中国陶瓷史上的黄金时期,南北官窑瓷器呈现出一个朝代的共同美感,那就是朴实无华、优雅端庄的极简主义。宋瓷经过宋人的反复淬炼,去芜存菁,留下最实用、最简洁也是最富美感的造型器用。这一风格( )

A. 源于时代精神的浸润 B. 反映了市民阶层的生活

C. 体现制瓷技术的成熟 D. 表达了政局分裂的哀伤

7.1975年在湖北省云梦县睡虎地秦墓中出土的竹简,大部分是秦的法律条文和相关解释。其中有关于官营手工业管理的《工律》、工阮劳动定额的《工人程》、工匠劳动调度的《均工律》、考核工匠的《佚名律》,“工有不当,必行其罪,必究其情”。这些法律法规( )

A. 反映了秦的暴政延伸到手工业部门 B. 提高了工匠们生产活动的积极性

C. 表明秦创立了科学完备的法律体系 D. 规范了生产经营活动和组织管理

8.如图是唐代张萱的《捣练图》,该图真实地描绘了唐代官府作坊内织女在捣练、络线、熨平、缝纫劳作操作时的情景。唐诗有云“长安一片月,万户捣衣声。秋风吹不尽,总是玉关情。”这体现了当时( )

A. 绘画艺术已然走向成熟 B. 分工协作的手工业生产特点

C. 民营作坊工人技术娴熟 D. 雇佣劳动推动了经济的发展

9.2016年以来,苏州太仓市城厢镇的樊村泾元代遗址发掘出大量瓷器,经考古专家整理研究,这些瓷器具有以下几个特点:①以浙江龙泉窑青瓷为主,数以吨计;②还包括江西景德镇窑、河北磁州窑、曲阳定窑、浙江金华铁店窑等,几乎涵盖了当时中国主要的瓷器窑厂;③95%以上的瓷器没有使用痕迹,部分器物仍带有烧制时使用的垫饼等窑具;④瓷器类型与韩国新安沉船、辽宁绥中三道岗沉船出水的瓷器存在一致性。据此,下列推断正确的是( )

A. 太仓一带可能是元朝制瓷业中心 B. 青花瓷工艺高超并大量出口海外

C. 太仓一带具有较强经济辐射能力 D. 专业分工的工商业集镇已经形成

10.西周后期,各铜器作坊为了满足贵族们对大量成套青铜礼器的需求,将产品集中到鼎和编钟等不多的器类上,并简化了青铜器的铸造工艺流程。此时的作坊生产反映出( )

A. 青铜铸造技术衰落 B. 贵族等级分封制解体

C. 礼乐制度得到发展 D. 官府不再垄断手工业

11.《后汉书 百官志》载,“郡国盐官、铁官本属司农(九卿之一),(光武)中兴皆属郡县。……及洛阳市长、荥阳敖仓官,中兴皆属河南尹。”原先属于中央管辖的手工业机构,亦都交给地方管理,实行只征收赋税,不参与直接经营的政策,东汉的手工业政策( )

A. 是重农抑商政策的体现 B. 有利于民营手工业发展

C. 促使区域经济发展均衡 D. 缓解中央与地方的对立

12.盐源老龙头墓地位于四川省盐源县,核心区总面积约12000平方米。发现墓葬近1900座,出土各类遗物 7000余件套,完整建立了盐源盆地商代晚期至西汉时期的年代框架和文化序列。其中发掘出土的整套青铜纺织器具是目前在中国西南地区发现的最为完整的青铜腰机。这说明( )

A. 盐源先民已摆脱对渔猎采集的依赖 B. 纺织业已经获得了重要发展

C. 盐源盆地是中华文明的重要发源地 D. 西南文化深刻影响中原文明

13.中国瓷器长期在欧洲被视为一种稀有的奢侈品,而受到欧洲人的追捧,但是到了18世纪后半期,中国瓷器在欧洲的销量越来越低,直至被完全逐出欧洲市场。出现这一现象的主要原因是( )

A. 机器生产对手工生产的优势 B. 欧洲资产阶级代议制的确立

C. 重商主义所导致的贸易壁垒 D. 中国政治动荡和经济的衰退

14.从已发现的位于河南省的冶铁遗址来看,汉朝时期,冶铁作坊大都设置于矿山周边区域,而与矿山相距十到二十公里的鲁山县望城岗以及桐柏县张畈村两处,却建设于河流旁。对此解读合理的是当时( )

A. 河南是中国冶铁业中心 B. 杜诗的发明广泛推广使用

C. 水排鼓风技术得到运用 D. 盐铁官营冶铁选址不科学

15.1985年,在湖南省沅陵县发掘的一座元代墓葬中出土了印有文字的产品包装纸,文字内容是:“潭州升平坊内白塔街大尼寺相对住,危家自烧洗无比鲜红紫艳上等银朱、水花、二朱、雌黄、坚实匙筋。买者请将油漆试验,便见颜色与众不同。四方主顾请认清门首红字高牌为记。”上述史料可用来说明,元代( )

A. 商品宣传意识得到发展 B. 民族交融促进生产进步

C. 手工业生产实现多样化 D. 统治者加强了商业管理

16.农谚:“白露早,寒露迟,秋分种麦正当时”,“早稻水上漂,晚稻插齐腰”,“寸麦不怕尺水,尺麦但怕寸水”。以上农谚反映了

A. 劳动人民根据节气来安排农业生产 B. 劳动人民懂得尊重自然规律

C. 农业是我国古代重要的生产部门 D. 我国古代农业“精耕细作”的特点

17.春秋战国时期出现了富民思想,如儒家的“藏富于民”、“恒产论”和“轻徭薄赋”,墨家的“节用利民”思想,道家的“精神足民”论,法家的“以政裕民”思想等。富民思想的出现表明( )

A. 生产关系领域发生了变革 B. 民本思想成为社会主流思想

C. 统治者注重对私产的保护 D. 社会阶级矛盾得到有效缓和

18.现代考古在秦、魏等国故地出土了许多生铁铸造的农具。1950—1951年河南辉县发掘了5座大型魏墓,1号墓出土铁器65件,其中农具占58件,包括嫛、铲、镰、犁铧等一整套铁农具。材料说明战国时期

A. 成套铁农具有利于农业精耕细作 B. 中原地区开始进入铁器时代

C. 铁制农具最早出现于河南辉县 D. 战国时期随葬品以铁器为主

19.宋末元初,黄道婆前往崖州城(今海南省三亚市崖州区水南村)向黎族妇女学习棉纺织技术,学成后返回故乡松江府(今上海市),在当地传播和推广黎族的棉纺织技术,推动了江南地区棉纺织业发展。这说明( )

A. 古代手工业技术传承主要依赖民间交流 B. 少数民族的棉纺织技术优于汉族地区

C. 区域间技术交流为经济发展提供新动力 D. 技术革新是元代江南经济发展的主因

20.英国历史学家伊懋可在《中国历史的模式》一书中提出了著名的“高水平均衡陷阱”理论,认为由于中国历史上的农业实践把传统技术和生产要素组合到尽善尽美的程度,以致维持了一个与欧洲早期历史相比更高的生存水平,从而人口增长很快,相应导致劳动力过多和过于廉价,使得劳动节约型的技术不能得到应用。这一理论最宜用于探究中国社会( )

A. 小农经济的特点 B. 传统技术的优势 C. 商品经济的发展 D. 明清社会的转型

二、材料解析题:本大题共3小题,共30分。

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一

模式分类 典型生产方式

以土壤地力为核心的循环模式 用地:休耕、轮作、间作、代田法、区田法、亲田法 养地:农牧结合、粪肥还田、桑基鱼塘

以自然条件为核心的循环模式 时间:耕作有序、二十四节气 空间:梯田、架田、农林结合、稻田养鱼

以农业技术为核心的循环模式 节水农业、温室栽培、嫁接扦插、选育良种、生物防虫

——摘编自戴同威等人所著的《中国古代循环农业模式与特征》

材料二 官营手工艺生产在西周时期已经建立,主要为王室贵族、中央及地方政府服务,形成了细致周密的分工体系。作为行政指令下的生产,与市场基本脱节。但由于资源配置的集中优势,能够实现工艺水平的创新与突破,但不能代表社会的一般工艺生产力。私营手工艺生产与官营手工艺生产并存,主要面向民间生产生活需求,生产范围较广。据考古发现,晚商、西周时期已有个体作坊式手工生产。整体上看,私营手工艺生产主要面向民间生产和生活需求,其发展在一定程度上体现了市场规律的作用。但在小农经济中,私营手工艺的生产与经营受官府管制,在生产范围上被限定。小农经济普遍以家庭为单位进行分散劳动,农业和家庭手工业的结合是基本生产组织形式,“男耕女织”成为满足生产生活所需的自然分工。

——摘编自殷波《中华农业文明中手工艺的发展形态与演变动因》

(1)根据材料一,分别概括中国古代三种农业循环模式的主要特点。

(2)根据材料二和所学知识,比较中国古代手工业三种形态的不同。

(3)根据上述材料和所学知识,说明中国古代农业和手工业之间的关系。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料 在我国传统农业社会,牛作为重要的生产资料长期受到保护。《礼记·王制》载:“诸侯无故不杀牛,大夫无故不杀羊。”秦汉律法中已有保护耕牛的明确规定。龙岗秦简中有处罚“杀伤牛马”的法律条文,张家山汉简《田律》将杀牛与伤人行为并列。魏晋南北朝时期,禁止屠牛政策继续推行。北魏孝文帝曾下诏禁杀牛马,南朝谢谖“位司徒右长史,坐杀牛废黜”。重罚之外也有特例,如《三国志》载:“曲周民父病,以牛祷,县结正弃市。(陈)矫曰:‘此孝子也。’表赦之。”唐宋以后,禁止屠牛的相关规定更为细致。唐宣宗曾下令三年内不得杀牛,需用牛祭祀时则以其他牲畜代替。《大明律》规定:“若盗马牛而杀者,杖一百、徒三年。”清前中期,政府对屠牛者多充军发配至边疆,同时规定“其(牛)残、老、病死者,勿论”。尽管历代对屠牛惩罚相当严厉,但非法屠牛现象一直存在。

——摘编自周自强主编《中国经济通史·先秦》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括我国古代禁止屠牛政策的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析我国古代禁止屠牛政策的影响。

23.【中古时期的手工业】阅读材料,完成下列要求。

材料一

宋代手工业承袭前代较多,无论是官营手工业还是民营手工业都更为成熟。宋代手工业非常繁荣,尤其是官营手工业作坊规模和内部分工细密程度都超过了前代,生产技术发展显著,产品种类和数量大为增加。北宋明州造出两艘万料(约600吨)神舟,已经会使用隔水仓技术和指南针;南宋时还出现了车船、飞虎战船等新式战舰。陶瓷业在当时发展到一个新阶段,中国被誉为“瓷之国”。纺织业得到飞速发展,两浙丝织产品跃居全国首位,已使用纺车、织机等纺织工具。

——摘编自刘恺等《论两宋经济发达的原因及其影响》

材料二

中世纪西欧手工业的形成与罗马帝国影响以及各日耳曼民族自己的习惯延续分不开。西欧各国由于日耳曼人入侵,造成了一定文化断代,导致中世纪初期欧洲各国手工业相对同期的中国起步晚、发展慢。从10世纪到14世纪初,欧洲城市迅速发展兴盛,这些因素带动了欧洲的手工业发展。根据欧洲区域市场逐渐增长的消费需求,出现了大量的木匠、染工、制皂者、硝皮匠、黄铜匠以及许多其他工人。战争与国内移民等因素又带动了一批手工业的产生与发展,如冶铁、采矿等。公元15世纪,西欧手工业进入繁荣时期。中世纪西欧手工业在生产关系上有一个明显的发展过程。早期的手工业严重依附于庄园经济。到了中世纪中期,手工业者的人身依附关系有所放松。直至中世纪后期,欧洲手工业者获得了更加自由的身份,以及一定的经济独立。

——摘编自姚一苇《中世纪西欧与两宋手工业概述与比较》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括两宋与中世纪西欧手工业的差异。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别说明两宋和中世纪西欧手工业发展对各自文明发展的影响。

1.【答案】A

2.【答案】C

3.【答案】D

4.【答案】D

5.【答案】C

6.【答案】A

7.【答案】D

8.【答案】B

9.【答案】C

10.【答案】C

11.【答案】B

12.【答案】B

13.【答案】A

14.【答案】C

15.【答案】A

16.【答案】D

17.【答案】A

18.【答案】A

19.【答案】C

20.【答案】D

21.【答案】(1)特点:以土壤地力为核心的循环模式;用养结合,多种经营;以自然条件为核心的循环模式;尊重天时、地利等自然规律;以农业技术为核心的循环模式;通过农业技术来促进资源投人的减少和产量的增加。

(2)不同: 经营方式不同:官营手工业由官府统一经营管理,私营手工业由民间私人作坊经营,家庭手工业是农户分散经营;产品用途不同:官营手工业的产品主要供贵族和官府使用,私营手工业的产品主要面向民间生产生活需求,家庭手工业的产品主要用于自给自足;地位不同:官营手工业在古代手工业中长期占据主导地位;私营手工业与官营手工业并存,但受到官府管制;家庭手工业地位最低,限制较多;与市场的联系程度不同:官营手工业与市场联系很少;私营手工业与市场联系紧密;家庭手工业与市场有一定联系。

(3)关系:两者相互促进、相互影响。农业为手工业提供原料、劳动力等,推动手工业的发展;手工业则提高农业的技术水平,促进农业的发展。

22.【答案】(1)特点:本政策历史悠久;得到法律保护;惩罚比较严厉;规定逐渐细化;存在特例情况。

(2)影响:保护了农业生产资料,保障了农业生产的顺利进行,有利于社会经济的稳定和发展;非法屠牛现象一直存在,说明该政策在实际执行中可能存在一定困难,难以完全杜绝屠牛行为;反映了古代社会对农业的重视以及对生命(耕牛作为重要生产伙伴)的尊重,这种观念的传承有助于形成良好的社会风气和道德规范。

23.【答案】(1)差异:两宋承袭前代手工业基础,起步早,发展迅速;中世纪西欧受日耳曼人入侵影响,起步晚,发展相对较慢。两宋官营手工业和民营手工业都非常成熟,官营手工业作坊规模大,内部分工细密;中世纪西欧早期手工业严重依附于庄园经济,规模较小,分工不如两宋细密。两宋政府对官营手工业者控制严格;中世纪西欧手工业者由严重依附于庄园经济到逐渐放松再到获得更自由的身份和一定的经济独立。

(2)影响:两宋:有利于商品经济发展(有利于农产品商品化或促进城市经济功能增强);推动对外贸易的发展(海上丝绸之路的繁荣);促进了科技文化的发展。西欧:冲击了封建庄园经济,促进了中世纪的城市兴起;有利于市民阶层争取城市自治;为人文主义的复兴提供了经济前提;推动了西欧向近代社会转型。

第1页,共1页

同课章节目录