3.1 碳排放与国际减排合作

文档属性

| 名称 | 3.1 碳排放与国际减排合作 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 217.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-03-31 17:17:52 | ||

图片预览

文档简介

湘教版 选择性必修三

第三章 生态环境保护与国家安全

1.运用碳循环过程与温室效应过程图,结合实际案例分析碳排放在全球气候变化过程中的影响,提升综合思维。(综合思维)

2.运用碳循环和温室效应原理,分析碳排放对环境的影响,说明碳减排国际合作的重要性。(区域认知)

3.根据所学的知识和原理,关注碳排放国际合作的重要意义,关注全球变暖问题,加强环保意识,树立人地协调观念。(人地协调观)

4.通过生活观察与调查,了解身边与国际上的碳排放有关情况,结合区域背景探讨不同主体应对碳减排起到的作用,增强区域认知,提升地理实践力。(地理实践力)

课标定向

素养导引

运用碳循环和温室效应原理,分析碳排放对环境的影响,说明碳减排国际合作的重要性。

1

碳循环

2

碳排放与温室效应

3

碳排放对环境的影响

4

国际减排合作

夏天来了,很多同学梦想中的状态应该是枯藤老树昏鸦,空调wifi西瓜,葛优同款沙发,夕阳西下,我就往上一趴。你家空调设置的温度是多少?

为什么我们现在的空调开机时间越来越长,空调开机时间较长,对气候变暖会有什么影响应对?全球气候变暖,我们应该怎么做?国家应该怎么做?

请同学们阅读课本P85-P91,回答以下问题:

什么是碳达峰、碳中和?

为什么要降低碳排放?

具体措施?

?

请同学们阅读课本P85-P91,回答以下问题:

1.碳有哪些存在形式?

2.二氧化碳有何作用?

3.人类活动怎么影响碳含量?

4.碳排放超标会有何影响?

?

地球上的碳以不同的形式存在于生物群落和无机环境中。

碳循环的概念:碳元素在大气圈、岩石圈、水圈和生物圈之间转移和交换的过程。

碳循环

1.碳存在形式

2.碳循环的概念

二氧化碳是大气中含碳的主要气体,也是碳参与全球物质循环的主要形式。

4.碳库的特点

地球上最大的碳库,碳主要以碳酸钙的形式存在。

地球上最小的碳库,以二氧化碳、一氧化碳的形式存在。

由植被和土壤两个子碳库组成,主要以有机物的形式存在。

是地球上第二大碳库,以多种形式存在。

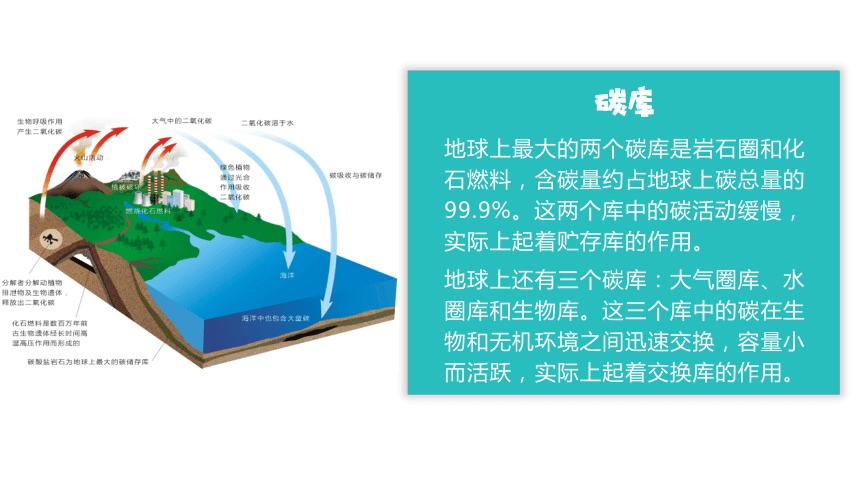

碳循环过程中,地球系统中存储碳的载体称为碳库。

分类:岩石圈碳库、海洋碳库、陆地生态系统碳库、大气碳库

碳库

地球上最大的两个碳库是岩石圈和化石燃料,含碳量约占地球上碳总量的99.9%。这两个库中的碳活动缓慢,实际上起着贮存库的作用。

地球上还有三个碳库:大气圈库、水圈库和生物库。这三个库中的碳在生物和无机环境之间迅速交换,容量小而活跃,实际上起着交换库的作用。

3.碳循环过程

大气中的二氧化碳被陆地和海洋中的植物吸收,然后又通过生物或地质过程以及人类活动返回到大气中。

碳循环

3.碳循环过程

①大气中的二氧化碳被植物吸收,通过光合作用形成有机碳固定在生物体内;

②有些生物在地壳运动中被掩埋而形成化石燃料;

③生物的呼吸作用和燃料的燃烧,都能使有机碳转化为二氧化碳,重新返回到大气中。

碳循环

4.碳循环的过程

组成碳循环的各子循环系统是如何运转的?

人和动物吸入空气中的氧气,呼出二氧化碳;

植物吸收二氧化碳进行光合作用,并将氧气释放回大气中。

岩石、土壤、植物和动物残体等物质分解时,碳会以二氧化碳的形式排放到大气中;

二氧化碳也在大气和海洋之间交换。→海水吸收二氧化碳,海洋藻类植物通过光合作用消耗二氧化碳。

海洋生物残体在海洋沉积并通过地质作用形成化石燃料石油、 天然气;

陆地植物残体经过地质作用形成化石燃料煤炭。化石燃料燃烧又向大气中释放二氧化碳。

各子循环系统之间的碳循环是如何相互作用、相互影响的?

各子循环系统之间的碳循环是通过人和动植物、土壤对二氧化碳的吸收和释放而相互作用、相互影响的。

2009 年哥本哈根世界气候大会结束之后,“低碳”概念高频率地出现在我们的日常生活中。目前,有关专家将我们日常生活中的一些行为换算成碳排放量,具体如下:

家居用电的二氧化碳排放量(千克)= 耗电度数 ×0.785;

天然气二氧化碳排放量(千克)= 天然气使用立方数 ×0.19;

自来水二氧化碳排放量(千克)= 自来水使用吨数 ×0.91;

乘坐公共汽车的二氧化碳排放量(千克)=里程千米数 ×0.036;

开车的二氧化碳排放量(千克)=油耗升数 ×2.7;

乘坐飞机的二氧化碳排放量(千克):

短途旅行(200 千米以内)=里程千米数 ×0.275;

中途旅行(200 ~ 1 000 千米)= 55 + 0.105×(里程千米数 - 200);

长途旅行(1 000 千米以上)=里程千米数 ×0.139。

1. 计算一下,你的一天或者你家庭的一天大约排放了多少碳?

2. 我们的日常行为为什么也会产生碳排放呢?议一议,碳排放会引起哪些环境问题?

我们日常的行为很多都需要耗能,如自来水的净化与运输过程,都需要使用相应的能源,而能源的使用会产生碳排放。碳排放最直接的影响是会加剧温室效应,可能会导致全球气候变暖、冰川融化、海平面上升、气候反常、灾害加剧、土地干旱、沙漠化面积增大、地球上的病虫害增加等环境问题。

1. 在自然地理环境中,碳主要有哪些存在形式?

2. 在碳循环过程中,人类的影响主要体现在哪些环节?

3. 根据煤炭、石油、天然气等化石燃料的形成过程,分析人类使用化石燃料对全球碳循环的影响。

1.在岩石圈中,碳主要以碳酸钙的形式存在;大气圈中以二氧化碳、一氧化碳的形式存在;水圈中以多种形式存在;在生物圈中主要以有机物的形式存在。

2.人类的影响主要表现在消耗大量的矿物燃料,使更多固态的碳转化为大气中气态的二氧化碳或一氧化碳。通过植树造林或毁林开荒等影响植被光合作用固定气态碳的过程。

1. 在自然地理环境中,碳主要有哪些存在形式?

2. 在碳循环过程中,人类的影响主要体现在哪些环节?

3. 根据煤炭、石油、天然气等化石燃料的形成过程,分析人类使用化石燃料对全球碳循环的影响。

3.煤炭、石油、天然气等化石燃料是数百万年前古生物遗体经长时间高温高压作用而形成,通过漫长的过程将碳以固态的形式稳定储存在岩石圈中,而人类利用化石燃料改变了碳的天然循环,把岩石圈中的还原碳过早的释放到大气中,人为的加快了岩石圈和其他圈层的碳交换,打破了原有的碳循环平衡过程。

阅读相关材料,思考全球温度与二氧化碳浓度的关系?

图3-2 1850-2013年全球年平均温度的距平变化

工业革命以来,由于化石燃料的大量使用,加之人类活动方式的变化,岩石圈和陆地生态系统中的有机碳和无机碳被活化,重新参与到碳循环过程中,导致大气中二氧化碳等温室气体的浓度升高,大气的温室效应不断增强。

全球二氧化碳排放总量和人均排放量变化

碳排放:对各种温室气体排放的总称。

世界人均二氧化碳排放量(2014年)

温室效应

当大气中温室气体的含量越来越多,大气吸收的主要是来自于地面的长波辐射,使得大气中收入热量增加,通过大气逆辐射返还给地面,使得保温效果增强。从而产生温室效应

温室效应

大气保温气体的俗称,是指大气中能让太阳短波辐射透入,而阻止地面和低层大气长波辐射逸出的气体。

温室气体

不同温室气体对温室效应的贡献度

二氧化碳当量

一种气体的二氧化碳当量是通过其全球变暖潜能值来衡量的。该指数表示的是在100年的时间框架内,各种温室气体的温室效应对应相同效应的二氧化碳的质量。例如,设定二氧化碳的全球变暖潜能值为1,则甲烷的全球变暖潜能值为25,意味着同样质量的甲烷的增温能力是二氧化碳的25倍。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}二氧化碳

1

六氟化硫

22200

甲烷

25

氧化亚氮

310

一氧化氮

296

氢氟碳化物

11700

氟利昂-12

8500

全氟化硫

5700

部分氧气的二氧化碳当量

城市是世界人口、建筑、交通、工业、物流分布的集中地,是能源高消耗地区,也是研究温室气体排放的重点区域。目前,全球约有 54% 的人口居住在城市,消耗了世界约 75% 的能源,排放了 80% 左右的人为温室气体。

1. 想一想,城市温室气体的排放主要来源有哪些?

2. 议一议,城市温室气体的排放与城市热岛效应之间有什么样的关系?

1.城市温室气体主要来自交通、能源供给(供暖)以及粮食运输和工业生产所燃烧的化石燃料。

2.城市温室气体排放扩散需要一定时间,所以城市上空温室气体浓度高,形成稳定温室气体层,减缓城市热量的向外散失过程,对地面起到更强的保温作用,增强城市热岛效应。

无色无味无毒

化学性质稳定

动植物新陈代谢的产物

绿色植物光合作用必需的原料

属于温室气体

导致气候变暖引发环境问题

二氧化碳概要:

百余年来,气象仪器观测得到的气候记录表明,世界气温波动上升,并呈现加速变暖的趋势。有人认为,地球气候已经进入最近1000年以来最为温暖的时期。

数据来源:美国国家海洋和大气管理局(N0AA)发布的《2015年气候状况报告》

全球气候变暖

对人类生产生活具有重大影响

全

全球气候变暖的原因

全球气温变化

全球气候变暖的影响

西北太平洋连续生成多个台风

对菲律宾来说,谈疫情可能早已不色变,因全球变暖所引发的异常天气,才是菲律宾的噩梦。2021年10月台风“马玲”(Maring)重创吕宋岛北部地区,目前已导致11人死亡,7人失踪。吕宋岛上,台风“马铃”引发了45起洪水以及14次的山体滑坡事件,这导致44条道路和10座桥梁无法通行。此外,至少有48个城镇和市区在台风期间电力中断。

①加剧自然灾害:导致热浪、干旱、洪涝、台风、暴雪等极端天气频繁发生,改变了水热时空分布,进而影响到人们的生产生活。

全球气候变暖的影响

全球气候变暖的影响

① 极端天气频发:热浪、干旱、洪涝、台风、暴雪等。

对水循环的影响:

蒸发加剧,改变区域降水量和降水的分布格局,增加降水极端异常事件的发生频率,导致洪涝、干旱灾害的频次和强度增加;

加剧水资源的不稳定性与供需矛盾;

冰川融化,雪线上升

改变温度带和干湿区:

全球气候变暖,使得中纬度地区气温升高,热带、亚热带范围可能扩大,寒带范围缩小;

温带耕作业区退化为草原,草原退化为荒漠

全球气候变暖的影响

日本“鼻北小岛消失”的消息最早于2018年10月底传出。但在去年10月底实地肉眼观测小岛已在海水下方。当地渔民也表示,现在无法确认小岛的存在,渔民只能靠地图及经验绕行避免触礁。直到2019年9月24日,据四国新闻社消息,日本海上保安厅今天发表声明,确认鼻北小岛消失,并将给区域定性为“浅滩”。

全球气候变暖的影响

②海平面上升:引起冰川积雪加速融化,导致海平面上升,威胁到沿海低洼地带的安全。

全球平均气温升高4℃时

海平面上升对上海陆家嘴的影响模拟示意

全球平均气温升高2℃时

海平面上升对上海陆家嘴的影响模拟示意

全球气候变暖的影响

②海平面与海岸带:

海岸带地下水位上升,土壤盐渍化;

部分地区被淹没;

影响沿海地区农业生产、水产养殖;

危害港口设备和海岸建筑物,影响航运;

海岸侵蚀加剧

海平面上升

全球第一个由于人为引起的气候变暖而灭绝的物种

珊瑚裸尾鼠生活在大堡礁附近的Bramble Cay岛上,这个岛海拔不到3米。随着气候变暖,冰川融化,海平面上升,Bramble Cay岛近年来海水泛滥,最终,珊瑚裸尾鼠失去了栖息的家园。

有报告称,造成珊瑚裸尾鼠灭绝的原因“几乎可以肯定是”过去10年里海平面上升引发的海水倒灌造成的。

③改变原有生态系统:影响到森林、草原等生态系统的安全,一些物种难以适应新的生存环境,面临灭绝的危险。

全球气候变暖的影响

改变原有生态系统:

①使生物栖息地的生态环境发生根本性的改变,将导致大量物种因难以适应新的生存环境而灭绝,生物多样性减少;

②海水温度和洋流的潜在变化使得海洋生态系统发生变化;

③世界干旱、半干旱地区荒漠化;

④二氧化碳浓度升高,植物光合作用增强,植物生产率提高,形成二氧化碳的施肥效应

全球气候变暖的影响

③生态系统:

④影响生产生活领域:对国民经济造成影响,比如导致农作物减产,影响到工业生产、交通运输和旅游业。

全球气候变暖的影响

东三省≥10℃积温最北线变化

2050年的气候对全球作物单产、面积、产量、价格和贸易的影响(推测)

全球气候变暖的影响

一个国际科研小组15日在美国《国家科学院学报》上发表的一项新研究显示,全球变暖可能导致小麦、水稻、玉米、大豆等主要农作物全球产量减少。研究人员发现,所有分析方法均得出同一结论:气温上升可能会对小麦、水稻、玉米和大豆的全球产量产生负面影响。如不采取相应措施,全球平均气温每升高1摄氏度,全球小麦平均产量就会下降6%,水稻、玉米和大豆平均产量则分别下降3.2%、7.4%和3.1%。

全球气候变暖的影响

④农业:世界粮食总产量下降。

全球气候变暖的影响

④影响到工业生产、交通运输和旅游业。

农业:

①对农业产量、作物品种、耕作方式、农业生产的稳定性等方面,都会产生一定影响;

②气温升高,高纬度地区农作物生长期延长,产量提高;

③陆地蒸发加剧,土壤水分减少,热带半干旱地区产量下降,中纬度谷物带病虫害加剧;

④世界粮食总产量下降

聚落:对滨海地区的聚落、基础设施产生不利影响

工业:①排放温室气体的工业企业承受日益加重的政策压力和税收负担;②节水、节能技术和耐干旱、耐高温栽培技术获得广阔市场;③减少高纬度地区的供暖能耗,增加低纬度地区的制冷能耗,总体上能源消耗增加

⑤危害人体健康:通过多种途径威胁到公众的身体健康。

全球气候变暖的影响

极端天气频发

加快或者扰乱人体的新陈代谢

改变病原菌的滋生环境,威胁人类健康

全球气候变暖的影响

⑤ 人类健康:

威胁人类健康

①全球气候变暖,使热带、亚热带地区极端炎热天气出现的频率增加,从而加快或者扰乱人体的新陈代谢;

②还会改变某些疾病传染媒介的活动范围,改变病原菌的滋生环境,威胁人类健康。

(马尔代夫、图瓦卢、叙利亚...)

丧失生存空间

加剧资源环境危机

内乱

激化国家间的资源争端

其他波及

国家

2017年4月15日,叙利亚阿勒颇发生自杀式袭击,造成126人死亡,上百人受伤

2009.10.17马尔地夫6米深海底召开内阁会议,呼吁关注全球气候变化

全球气候变暖的影响

全球气候变暖与其他地理知识的联系

大气:温带夏季变长,冬季变短。

洋流:风海流减弱。

河流:流量短期增多,长期减少。

地貌:冻土(永冻土)变薄,冰川融化,雪线上升。

植被:山地林线上升;自然带分布向高纬扩展。

农业:作物分布向高纬扩展;春耕播种提前。

交通:北极航道通航时间变长。

全球变暖对环境的影响:

(1)生态系统失衡

(2)全球海平面上升

(3)极端天气频发

高温、干旱、强降水等极端天气频发,气象灾害加剧。

(4)威胁人类健康

热带、亚热带地区极端炎热天气出现的频率增加,从而加快或者扰乱人体的新陈代谢;

还会改变某些疾病传染媒介的活动范围,

改变病原菌的滋生环境

应对全球气候变暖的措施

(1)

应对全球气候变暖的措施

(2)

(3)

全

应对全球气候变暖的对策

1. 阅读下列材料,完成相关任务。

南极大陆冰盖厚达几百至几千米,是数百万年来低温条件下积雪被压实成冰的结果。从冰盖钻取的冰芯,包含了许多反映不同时代大气环境特征的信息。科学家利用南极冰盖中的冰芯样品,获得了二氧化碳浓度、气温、降水等气候史料。这一方法为研究几十万年来全球气候变化提供了重要依据。

(1)想一想,科学家是如何知道历史时期大气中二氧化碳浓度变化的?

(2)描述近 80 万年来大气中二氧化碳浓度变化与南极地区气温变化的关系。

(3)根据世界气象组织的报告,2015 年全球二氧化碳平均浓度达到 400 ppm,而工业化前的二氧化碳浓度大约只有 280 ppm。结合实例,分析身边哪些活动会导致全球二氧化碳平均浓度的升高

1. 阅读下列材料,完成相关任务。

南极大陆冰盖厚达几百至几千米,是数百万年来低温条件下积雪被压实成冰的结果。从冰盖钻取的冰芯,包含了许多反映不同时代大气环境特征的信息。科学家利用南极冰盖中的冰芯样品,获得了二氧化碳浓度、气温、降水等气候史料。这一方法为研究几十万年来全球气候变化提供了重要依据。

(1)想一想,科学家是如何知道历史时期大气中二氧化碳浓度变化的?

(2)描述近 80 万年来大气中二氧化碳浓度变化与南极地区气温变化的关系。

(1)南极冰盖是数百万年来积雪压实成冰的,结果从冰盖提取的冰芯不同深度代表了不同历史时期的积雪,里面可能包含有不同历史时期的大气成分,科学家通过分析冰芯可得到不同历史时期大气中二氧化碳的浓度变化。

1. 阅读下列材料,完成相关任务。

南极大陆冰盖厚达几百至几千米,是数百万年来低温条件下积雪被压实成冰的结果。

(2)描述近 80 万年来大气中二氧化碳浓度变化与南极地区气温变化的关系。

(3)根据世界气象组织的报告,2015 年全球二氧化碳平均浓度达到 400 ppm,而工业化前的二氧化碳浓度大约只有 280 ppm。结合实例,分析身边哪些活动会导致全球二氧化碳平均浓度的升高

(2)近80万年来大气中二氧化碳浓浓度变化,与南极地区气温变化呈正相关关系。

(3)工业发展、交通运输、生活供暖等燃烧大量化石燃料,释放大量二氧化碳。毁林开荒、砍伐植被破坏了二氧化碳,转化为有机物的必要条件。

这是澳大利亚珀斯一个农场的羊群穿上特殊的背包来收集和记录甲烷的排放量。甲烷也是一种对臭氧层产生破坏的气体。澳大利亚的农场主们签署了一个每年减少全澳20%甲烷(相当于30万吨二氧化碳)排放量的协议。

2021年4月16日,习近平在同法国德国领导人举行视频峰会时指出。

为了缓解人类所面临的气候危机,二氧化碳的排放量必须减少。碳减排不仅仅是某一个或几个国家的事,而是必须采取全球性的行动才能实现。

2021年10月31日至11月12日,第26届联合国气候变化大会(COP26)在格拉斯哥举行。面对全球气候的日益恶化,约200个国家提出各国的应对方案、承诺和行动。中国承诺形成碳达峰、碳中和“1+N”政策体系;英国将在发展中国家推出可持续基础设施和革命性绿色技术;德国认为工业化国家对气候保护负有特殊责任;法国承诺向发展中国家提供气候金融支持;日本加入削减甲烷排放的全球协议;印尼将继续动员气候融资和创新融资;印度承诺2070年实现净零碳排放;南非将接受发达国家的帮助,逐步淘汰煤炭。

在可持续发展的框架下,世界各国遵循“共同但有区别的责任”原则,通过合作和对话,共同应对气候变化,是国际社会的基本共识。

联合国气候大会

{16D9F66E-5EB9-4882-86FB-DCBF35E3C3E4}时 间

里 程 碑

作 用

1979年

第一次世界气候大会

如果大气中CO2的浓度继续增加,下世纪中叶将出现显著增温现象,气候变化的严重性得到共识

1988年

气候变化政府间专门委员会(IPCC)

对气候变化科学知识的现状,气候变化对社会、经济的潜在影响以及如何适应和减缓气候变化进行评估

1992年

《联合国气候变化框架公约》

世界上第一个为全面控制二氧化碳等温室气体排放,以应对全球气候变暖给人类经济和社会带来不利影响的国际公约

国际社会在应对全球气候变化问题上进行国际合作的一个基本框架

1997年

《联合国气候变化框架公约的京都议定书》

世界上第一个限制各国温室气体排放的国际法案

具有法律约束力

强制规定了发达国家的温室气体减排指标

2005年生效

2015年

《联合国气候变化框架公约的巴黎协定》

为2020年后,提出全球如何应对气候变化

与工业化前相比,全球平均气温升高控制在2℃之内

各方将以“自主贡献”的方式参与全球应对气候变化行动

2016年生效

2015

12.12

2002

8.26~9.4

1992

6.3~14

1972

6.5~16

联合国人类环境会议

瑞典首都斯德哥尔摩

《人类环境宣言》《行动计划》

2009

12.7~18

联合国环境与发展会议

巴西里约热内卢

《地球宪章》

《21世纪行动议程》

《气候变化框架公约》

《保护生物多样性公约》

《关于森林问题的政府声明》

可持续发展世界首脑会议

南非约翰内斯堡

丹麦首都哥本哈根

《哥本哈根协议》

《联合国气候变化框架公约》

缔约方第15次会议

《巴黎协定》

12月29日:生物多样化国际日

6月5日:世界环境日

4月22日:世界地球日

9月16日:保护臭氧层的国际日

《里约宣言》

《21世纪议程》

《联合国气候变化框架公约》第21次缔约方大会

国际减排合作

{93296810-A885-4BE3-A3E7-6D5BEEA58F35} 项目

具体内容

内容

强调责任的共同性,即在地球生态系统整体性的前提下,各国都有减少碳排放的责任,但在承担责任的大小和方式等方面应该有所区别

原因

1850年以来,全球碳排放总量的3/4来自发达国家

责任

发达国家理应比发展中国家承担更多的减排责任,率先减少碳排放,并通过技术转让、资金援助、市场开放等形式,帮助发展中国家提高应对气候变化的能力

“共同但有区别的责任”

发达国家理应比发展中国家承担更多的减排责任,率先减少碳排放,并通过技术转让、资金援助、市场开放等形式,帮助发展中国家提高应对气候变化的能力

(1)各国具体担负责任的区别

①发达国家的责任

责任:

发达国家有义务在碳减排国际合作中承担更多的责任。

原因:

大气中人为增加的二氧化碳主要是由西方国家的工业化带来的,广大发展中国家在很大程度上是受害者。

目前,发达国家仍是世界上人均碳排放量最多的。

发达国家还通过产业转移的方式进行碳转移,这将进一步加重发展中国家的环境污染和碳减排负担。

共同但有区别的责任

川普退群

《伊核问题全面协议》

联合国教科文组织

TPP(跨太平洋贸易伙伴关系)

《巴黎协定》

(1)各国具体担负责任的区别

②发展中国家的责任

责任:

发展中国家应妥善处理经济发展和碳排放的关系,不能为了发展而牺牲环境,也不能因为减排而延续贫困、制约发展。

原因:

发展中国家人口数量大、贫困人口多,综合国力普遍较弱,未来较长一段时期内都将处于经济社会发展期,碳排放总量增长趋势在短期内难以逆转。

共同但有区别的责任

碳排放,中国在努力!

YDDL

1992年6月

签署《联合国气候变化框架公约》

1997年12月

通过《京都议定书》

2015年12月

达成《巴黎协定》

在应对全球气候变化的国际合作中,世界各地通过协商取得了一系列重要成果。

中国政府是发展中国家第一个提出应对气候变化国家方案的国家。随着 2007年6月份的公布, 科技部和发改委等14个相关部门共同启动了应对气候变化科技行动计划。我国政府对待全球变暖威胁的态度是认真的, 并且正在制定有力的减排政策,承诺, 到 2020年前将降低 “碳排放强度”。

碳减排的中国声音

2015年6月,我国向《联合国气候变化框架公约》秘书处正式递交的《国家自主贡献方案》中明确提出,计划2030年左右碳排放达到峰值且将努力早日达峰,同时单位国内生产总值碳排放强度比2005年下降60%~65%。上述指标作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划。

2016年11月,国务院发布的《“十三五”控制温室气体排放工作方案》(国发〔2016〕61号)明确提出:到2020年,单位国内生产总值二氧化碳排放比2015年下降18%,碳排放总量得到有效控制,力争部分重化工业2020年左右实现率先达峰;加强能源碳排放指标控制,实施能源消费总量和强度双控;国有企业、上市公司、纳入碳排放权交易市场的企业要率先公布温室气体排放信息和控排行动措施。

碳减排的中国声音

中国担当:绿水青山就是金山银山

气候变化——《气候变化框架公约》《京都协定书》《巴黎协定》

《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案》

人口措施——计划生育

能源措施——《中国21世纪工程》

环境措施——《中国履行生物多样性公约国家报告》“三北”防护林

《关于控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》

低碳经济发展模式

{AF606853-7671-496A-8E4F-DF71F8EC918B}着力点

具体措施

优化能源消费结构

①控制煤炭消费的过快增长,推进节能降耗;②大力开发新能源,促使能源结构多元化

优化产业经济结构

①促进传统产业的低碳化转型,逐步淘汰高投入、高耗能、高污染、低效益的夕阳产业部门;②大力发展低能耗、低污染、高效益的战略性新兴产业

着力推动低碳技术创新

①大力推动低碳技术创新,构建多元化低碳技术体系;②提高企业低碳技术创新能力

优化低碳经济建设机制

①构建地区碳交易机制;②优化低碳技术创新机制;③建立产业政策导向机制;④建立低碳环境监管机制;⑤完善财政税收调控机制等

案例:2021.4.22世界气候峰会

2021年4月22日世界气候峰会。聚焦了气候变化挑战、应对气候变化解决方案、资金援助、创新等议题。国家主席习近平发表题为《共同构建人与自然生命共同体》的重要讲话。

中国:2030年实现碳达峰 ,2060年实现碳中和

YDDL

碳中和

某个地区在一定时间内为活动直接和间接排放的二氧化碳,与其通过植树造林等吸收的二氧化碳相互抵消,实现二氧化碳“净零排放”

碳达峰

2021

2030

碳排放量

某个地区或行业年度二氧化碳排放量达到历史最高值,然后经历平台期进入持续下降的过程,是二氧化碳排放量由增转降的历史拐点。

阅 读:碳汇与碳源

从大气中清除二氧化碳的过程、活动或机制

碳汇实例:森林、草原、庄稼等绿色植物、海洋中藻类植物都可以吸收二氧化碳

什么是碳汇?

什么是碳源?

向大气中排放二氧化碳的机制

碳源实例:海洋、土壤、岩石与生物体,生物遗体分解、工业生产、生活等会放出二氧化碳。

藻类植物

工业生产

2020年9月22日,在七十五届联合国大会一般性辩论上,国家主席习近平提出我国将争取在2060年前实现“碳中和”。目前我国的年碳排放量约为160亿吨,简言之,就是要在40年间使我国的净排放从100亿吨变为0亿吨。我国拥有全球最大的能源系统(生产和消费),化石能源在一次能源中所占比例目前在85%左右。

碳中和

1. 从全球来看,碳减排主要表现为减少碳排放量和增加碳汇。碳汇是指利用植物光合作用吸收大气中的二氧化碳,并将其固定在植被和土壤中,从而减少温室气体在大气中浓度的过程。想一想,我们有哪些措施可以达到这个目的?

减少碳排放:发展公共交通,绿色出行;发展清洁能源。

增加碳汇:植树造林,退耕还林,加强城市绿化。

碳为什么能交易?

碳交易遵循什么原则?

碳交易有什么要求?

(1)碳交易

为了平衡各国利益,鼓励减少二氧化碳排放,《京都议定书》把二氧化碳排放权确定为一种商品,并在国家或地区间建立起二氧化碳排放权的“交易机制”,简称碳交易。

(2)碳交易原则

为体现公平性原则,《京都议定书》对已经签署协议的发达国家的碳减排额有定量的强制要求,对发展中国家则没有。

国际合作中的碳交易

(3)碳交易的要求

发达国家为了在规定时间内完成减排指标,可以通过技术援助等措施帮助发展中国家实现减排,也可通过购买发展中国家的碳减排额抵消自身的减排指标。

国际合作中的碳交易

2. 阅读下列材料,完成相关任务。

碳排放交易就是把碳排放作为一种商品来进行买卖。通常,政府对能耗企业的排放历史进行调查,然后为该企业设定在未来某个时段内可以排放的配额。如果企业 A 在该时间区段的碳排放高于配额,则需要到市场上进行购买,或者通过技术改进减少碳排放;而排放低于配额的企业 B,则可在市场上出让剩余配额,获得经济报酬。

(1)想一想,政府实施碳排放交易政策的目的是什么?

(2)在制定和实施碳排放交易政策中,我们应注意哪些可能存在的问题?

(1)为了积极应对减缓气候恶化,切实减少温室气体排放,激励企业主动降低碳排放量,控制碳排放总量,推动高碳产业的技术革新。

(2)可能要注意以下问题:碳价波动性大,如何定价;如何核查确定企业的配额;缺乏健全的法律法规,监管不健全。

第三章 生态环境保护与国家安全

1.运用碳循环过程与温室效应过程图,结合实际案例分析碳排放在全球气候变化过程中的影响,提升综合思维。(综合思维)

2.运用碳循环和温室效应原理,分析碳排放对环境的影响,说明碳减排国际合作的重要性。(区域认知)

3.根据所学的知识和原理,关注碳排放国际合作的重要意义,关注全球变暖问题,加强环保意识,树立人地协调观念。(人地协调观)

4.通过生活观察与调查,了解身边与国际上的碳排放有关情况,结合区域背景探讨不同主体应对碳减排起到的作用,增强区域认知,提升地理实践力。(地理实践力)

课标定向

素养导引

运用碳循环和温室效应原理,分析碳排放对环境的影响,说明碳减排国际合作的重要性。

1

碳循环

2

碳排放与温室效应

3

碳排放对环境的影响

4

国际减排合作

夏天来了,很多同学梦想中的状态应该是枯藤老树昏鸦,空调wifi西瓜,葛优同款沙发,夕阳西下,我就往上一趴。你家空调设置的温度是多少?

为什么我们现在的空调开机时间越来越长,空调开机时间较长,对气候变暖会有什么影响应对?全球气候变暖,我们应该怎么做?国家应该怎么做?

请同学们阅读课本P85-P91,回答以下问题:

什么是碳达峰、碳中和?

为什么要降低碳排放?

具体措施?

?

请同学们阅读课本P85-P91,回答以下问题:

1.碳有哪些存在形式?

2.二氧化碳有何作用?

3.人类活动怎么影响碳含量?

4.碳排放超标会有何影响?

?

地球上的碳以不同的形式存在于生物群落和无机环境中。

碳循环的概念:碳元素在大气圈、岩石圈、水圈和生物圈之间转移和交换的过程。

碳循环

1.碳存在形式

2.碳循环的概念

二氧化碳是大气中含碳的主要气体,也是碳参与全球物质循环的主要形式。

4.碳库的特点

地球上最大的碳库,碳主要以碳酸钙的形式存在。

地球上最小的碳库,以二氧化碳、一氧化碳的形式存在。

由植被和土壤两个子碳库组成,主要以有机物的形式存在。

是地球上第二大碳库,以多种形式存在。

碳循环过程中,地球系统中存储碳的载体称为碳库。

分类:岩石圈碳库、海洋碳库、陆地生态系统碳库、大气碳库

碳库

地球上最大的两个碳库是岩石圈和化石燃料,含碳量约占地球上碳总量的99.9%。这两个库中的碳活动缓慢,实际上起着贮存库的作用。

地球上还有三个碳库:大气圈库、水圈库和生物库。这三个库中的碳在生物和无机环境之间迅速交换,容量小而活跃,实际上起着交换库的作用。

3.碳循环过程

大气中的二氧化碳被陆地和海洋中的植物吸收,然后又通过生物或地质过程以及人类活动返回到大气中。

碳循环

3.碳循环过程

①大气中的二氧化碳被植物吸收,通过光合作用形成有机碳固定在生物体内;

②有些生物在地壳运动中被掩埋而形成化石燃料;

③生物的呼吸作用和燃料的燃烧,都能使有机碳转化为二氧化碳,重新返回到大气中。

碳循环

4.碳循环的过程

组成碳循环的各子循环系统是如何运转的?

人和动物吸入空气中的氧气,呼出二氧化碳;

植物吸收二氧化碳进行光合作用,并将氧气释放回大气中。

岩石、土壤、植物和动物残体等物质分解时,碳会以二氧化碳的形式排放到大气中;

二氧化碳也在大气和海洋之间交换。→海水吸收二氧化碳,海洋藻类植物通过光合作用消耗二氧化碳。

海洋生物残体在海洋沉积并通过地质作用形成化石燃料石油、 天然气;

陆地植物残体经过地质作用形成化石燃料煤炭。化石燃料燃烧又向大气中释放二氧化碳。

各子循环系统之间的碳循环是如何相互作用、相互影响的?

各子循环系统之间的碳循环是通过人和动植物、土壤对二氧化碳的吸收和释放而相互作用、相互影响的。

2009 年哥本哈根世界气候大会结束之后,“低碳”概念高频率地出现在我们的日常生活中。目前,有关专家将我们日常生活中的一些行为换算成碳排放量,具体如下:

家居用电的二氧化碳排放量(千克)= 耗电度数 ×0.785;

天然气二氧化碳排放量(千克)= 天然气使用立方数 ×0.19;

自来水二氧化碳排放量(千克)= 自来水使用吨数 ×0.91;

乘坐公共汽车的二氧化碳排放量(千克)=里程千米数 ×0.036;

开车的二氧化碳排放量(千克)=油耗升数 ×2.7;

乘坐飞机的二氧化碳排放量(千克):

短途旅行(200 千米以内)=里程千米数 ×0.275;

中途旅行(200 ~ 1 000 千米)= 55 + 0.105×(里程千米数 - 200);

长途旅行(1 000 千米以上)=里程千米数 ×0.139。

1. 计算一下,你的一天或者你家庭的一天大约排放了多少碳?

2. 我们的日常行为为什么也会产生碳排放呢?议一议,碳排放会引起哪些环境问题?

我们日常的行为很多都需要耗能,如自来水的净化与运输过程,都需要使用相应的能源,而能源的使用会产生碳排放。碳排放最直接的影响是会加剧温室效应,可能会导致全球气候变暖、冰川融化、海平面上升、气候反常、灾害加剧、土地干旱、沙漠化面积增大、地球上的病虫害增加等环境问题。

1. 在自然地理环境中,碳主要有哪些存在形式?

2. 在碳循环过程中,人类的影响主要体现在哪些环节?

3. 根据煤炭、石油、天然气等化石燃料的形成过程,分析人类使用化石燃料对全球碳循环的影响。

1.在岩石圈中,碳主要以碳酸钙的形式存在;大气圈中以二氧化碳、一氧化碳的形式存在;水圈中以多种形式存在;在生物圈中主要以有机物的形式存在。

2.人类的影响主要表现在消耗大量的矿物燃料,使更多固态的碳转化为大气中气态的二氧化碳或一氧化碳。通过植树造林或毁林开荒等影响植被光合作用固定气态碳的过程。

1. 在自然地理环境中,碳主要有哪些存在形式?

2. 在碳循环过程中,人类的影响主要体现在哪些环节?

3. 根据煤炭、石油、天然气等化石燃料的形成过程,分析人类使用化石燃料对全球碳循环的影响。

3.煤炭、石油、天然气等化石燃料是数百万年前古生物遗体经长时间高温高压作用而形成,通过漫长的过程将碳以固态的形式稳定储存在岩石圈中,而人类利用化石燃料改变了碳的天然循环,把岩石圈中的还原碳过早的释放到大气中,人为的加快了岩石圈和其他圈层的碳交换,打破了原有的碳循环平衡过程。

阅读相关材料,思考全球温度与二氧化碳浓度的关系?

图3-2 1850-2013年全球年平均温度的距平变化

工业革命以来,由于化石燃料的大量使用,加之人类活动方式的变化,岩石圈和陆地生态系统中的有机碳和无机碳被活化,重新参与到碳循环过程中,导致大气中二氧化碳等温室气体的浓度升高,大气的温室效应不断增强。

全球二氧化碳排放总量和人均排放量变化

碳排放:对各种温室气体排放的总称。

世界人均二氧化碳排放量(2014年)

温室效应

当大气中温室气体的含量越来越多,大气吸收的主要是来自于地面的长波辐射,使得大气中收入热量增加,通过大气逆辐射返还给地面,使得保温效果增强。从而产生温室效应

温室效应

大气保温气体的俗称,是指大气中能让太阳短波辐射透入,而阻止地面和低层大气长波辐射逸出的气体。

温室气体

不同温室气体对温室效应的贡献度

二氧化碳当量

一种气体的二氧化碳当量是通过其全球变暖潜能值来衡量的。该指数表示的是在100年的时间框架内,各种温室气体的温室效应对应相同效应的二氧化碳的质量。例如,设定二氧化碳的全球变暖潜能值为1,则甲烷的全球变暖潜能值为25,意味着同样质量的甲烷的增温能力是二氧化碳的25倍。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}二氧化碳

1

六氟化硫

22200

甲烷

25

氧化亚氮

310

一氧化氮

296

氢氟碳化物

11700

氟利昂-12

8500

全氟化硫

5700

部分氧气的二氧化碳当量

城市是世界人口、建筑、交通、工业、物流分布的集中地,是能源高消耗地区,也是研究温室气体排放的重点区域。目前,全球约有 54% 的人口居住在城市,消耗了世界约 75% 的能源,排放了 80% 左右的人为温室气体。

1. 想一想,城市温室气体的排放主要来源有哪些?

2. 议一议,城市温室气体的排放与城市热岛效应之间有什么样的关系?

1.城市温室气体主要来自交通、能源供给(供暖)以及粮食运输和工业生产所燃烧的化石燃料。

2.城市温室气体排放扩散需要一定时间,所以城市上空温室气体浓度高,形成稳定温室气体层,减缓城市热量的向外散失过程,对地面起到更强的保温作用,增强城市热岛效应。

无色无味无毒

化学性质稳定

动植物新陈代谢的产物

绿色植物光合作用必需的原料

属于温室气体

导致气候变暖引发环境问题

二氧化碳概要:

百余年来,气象仪器观测得到的气候记录表明,世界气温波动上升,并呈现加速变暖的趋势。有人认为,地球气候已经进入最近1000年以来最为温暖的时期。

数据来源:美国国家海洋和大气管理局(N0AA)发布的《2015年气候状况报告》

全球气候变暖

对人类生产生活具有重大影响

全

全球气候变暖的原因

全球气温变化

全球气候变暖的影响

西北太平洋连续生成多个台风

对菲律宾来说,谈疫情可能早已不色变,因全球变暖所引发的异常天气,才是菲律宾的噩梦。2021年10月台风“马玲”(Maring)重创吕宋岛北部地区,目前已导致11人死亡,7人失踪。吕宋岛上,台风“马铃”引发了45起洪水以及14次的山体滑坡事件,这导致44条道路和10座桥梁无法通行。此外,至少有48个城镇和市区在台风期间电力中断。

①加剧自然灾害:导致热浪、干旱、洪涝、台风、暴雪等极端天气频繁发生,改变了水热时空分布,进而影响到人们的生产生活。

全球气候变暖的影响

全球气候变暖的影响

① 极端天气频发:热浪、干旱、洪涝、台风、暴雪等。

对水循环的影响:

蒸发加剧,改变区域降水量和降水的分布格局,增加降水极端异常事件的发生频率,导致洪涝、干旱灾害的频次和强度增加;

加剧水资源的不稳定性与供需矛盾;

冰川融化,雪线上升

改变温度带和干湿区:

全球气候变暖,使得中纬度地区气温升高,热带、亚热带范围可能扩大,寒带范围缩小;

温带耕作业区退化为草原,草原退化为荒漠

全球气候变暖的影响

日本“鼻北小岛消失”的消息最早于2018年10月底传出。但在去年10月底实地肉眼观测小岛已在海水下方。当地渔民也表示,现在无法确认小岛的存在,渔民只能靠地图及经验绕行避免触礁。直到2019年9月24日,据四国新闻社消息,日本海上保安厅今天发表声明,确认鼻北小岛消失,并将给区域定性为“浅滩”。

全球气候变暖的影响

②海平面上升:引起冰川积雪加速融化,导致海平面上升,威胁到沿海低洼地带的安全。

全球平均气温升高4℃时

海平面上升对上海陆家嘴的影响模拟示意

全球平均气温升高2℃时

海平面上升对上海陆家嘴的影响模拟示意

全球气候变暖的影响

②海平面与海岸带:

海岸带地下水位上升,土壤盐渍化;

部分地区被淹没;

影响沿海地区农业生产、水产养殖;

危害港口设备和海岸建筑物,影响航运;

海岸侵蚀加剧

海平面上升

全球第一个由于人为引起的气候变暖而灭绝的物种

珊瑚裸尾鼠生活在大堡礁附近的Bramble Cay岛上,这个岛海拔不到3米。随着气候变暖,冰川融化,海平面上升,Bramble Cay岛近年来海水泛滥,最终,珊瑚裸尾鼠失去了栖息的家园。

有报告称,造成珊瑚裸尾鼠灭绝的原因“几乎可以肯定是”过去10年里海平面上升引发的海水倒灌造成的。

③改变原有生态系统:影响到森林、草原等生态系统的安全,一些物种难以适应新的生存环境,面临灭绝的危险。

全球气候变暖的影响

改变原有生态系统:

①使生物栖息地的生态环境发生根本性的改变,将导致大量物种因难以适应新的生存环境而灭绝,生物多样性减少;

②海水温度和洋流的潜在变化使得海洋生态系统发生变化;

③世界干旱、半干旱地区荒漠化;

④二氧化碳浓度升高,植物光合作用增强,植物生产率提高,形成二氧化碳的施肥效应

全球气候变暖的影响

③生态系统:

④影响生产生活领域:对国民经济造成影响,比如导致农作物减产,影响到工业生产、交通运输和旅游业。

全球气候变暖的影响

东三省≥10℃积温最北线变化

2050年的气候对全球作物单产、面积、产量、价格和贸易的影响(推测)

全球气候变暖的影响

一个国际科研小组15日在美国《国家科学院学报》上发表的一项新研究显示,全球变暖可能导致小麦、水稻、玉米、大豆等主要农作物全球产量减少。研究人员发现,所有分析方法均得出同一结论:气温上升可能会对小麦、水稻、玉米和大豆的全球产量产生负面影响。如不采取相应措施,全球平均气温每升高1摄氏度,全球小麦平均产量就会下降6%,水稻、玉米和大豆平均产量则分别下降3.2%、7.4%和3.1%。

全球气候变暖的影响

④农业:世界粮食总产量下降。

全球气候变暖的影响

④影响到工业生产、交通运输和旅游业。

农业:

①对农业产量、作物品种、耕作方式、农业生产的稳定性等方面,都会产生一定影响;

②气温升高,高纬度地区农作物生长期延长,产量提高;

③陆地蒸发加剧,土壤水分减少,热带半干旱地区产量下降,中纬度谷物带病虫害加剧;

④世界粮食总产量下降

聚落:对滨海地区的聚落、基础设施产生不利影响

工业:①排放温室气体的工业企业承受日益加重的政策压力和税收负担;②节水、节能技术和耐干旱、耐高温栽培技术获得广阔市场;③减少高纬度地区的供暖能耗,增加低纬度地区的制冷能耗,总体上能源消耗增加

⑤危害人体健康:通过多种途径威胁到公众的身体健康。

全球气候变暖的影响

极端天气频发

加快或者扰乱人体的新陈代谢

改变病原菌的滋生环境,威胁人类健康

全球气候变暖的影响

⑤ 人类健康:

威胁人类健康

①全球气候变暖,使热带、亚热带地区极端炎热天气出现的频率增加,从而加快或者扰乱人体的新陈代谢;

②还会改变某些疾病传染媒介的活动范围,改变病原菌的滋生环境,威胁人类健康。

(马尔代夫、图瓦卢、叙利亚...)

丧失生存空间

加剧资源环境危机

内乱

激化国家间的资源争端

其他波及

国家

2017年4月15日,叙利亚阿勒颇发生自杀式袭击,造成126人死亡,上百人受伤

2009.10.17马尔地夫6米深海底召开内阁会议,呼吁关注全球气候变化

全球气候变暖的影响

全球气候变暖与其他地理知识的联系

大气:温带夏季变长,冬季变短。

洋流:风海流减弱。

河流:流量短期增多,长期减少。

地貌:冻土(永冻土)变薄,冰川融化,雪线上升。

植被:山地林线上升;自然带分布向高纬扩展。

农业:作物分布向高纬扩展;春耕播种提前。

交通:北极航道通航时间变长。

全球变暖对环境的影响:

(1)生态系统失衡

(2)全球海平面上升

(3)极端天气频发

高温、干旱、强降水等极端天气频发,气象灾害加剧。

(4)威胁人类健康

热带、亚热带地区极端炎热天气出现的频率增加,从而加快或者扰乱人体的新陈代谢;

还会改变某些疾病传染媒介的活动范围,

改变病原菌的滋生环境

应对全球气候变暖的措施

(1)

应对全球气候变暖的措施

(2)

(3)

全

应对全球气候变暖的对策

1. 阅读下列材料,完成相关任务。

南极大陆冰盖厚达几百至几千米,是数百万年来低温条件下积雪被压实成冰的结果。从冰盖钻取的冰芯,包含了许多反映不同时代大气环境特征的信息。科学家利用南极冰盖中的冰芯样品,获得了二氧化碳浓度、气温、降水等气候史料。这一方法为研究几十万年来全球气候变化提供了重要依据。

(1)想一想,科学家是如何知道历史时期大气中二氧化碳浓度变化的?

(2)描述近 80 万年来大气中二氧化碳浓度变化与南极地区气温变化的关系。

(3)根据世界气象组织的报告,2015 年全球二氧化碳平均浓度达到 400 ppm,而工业化前的二氧化碳浓度大约只有 280 ppm。结合实例,分析身边哪些活动会导致全球二氧化碳平均浓度的升高

1. 阅读下列材料,完成相关任务。

南极大陆冰盖厚达几百至几千米,是数百万年来低温条件下积雪被压实成冰的结果。从冰盖钻取的冰芯,包含了许多反映不同时代大气环境特征的信息。科学家利用南极冰盖中的冰芯样品,获得了二氧化碳浓度、气温、降水等气候史料。这一方法为研究几十万年来全球气候变化提供了重要依据。

(1)想一想,科学家是如何知道历史时期大气中二氧化碳浓度变化的?

(2)描述近 80 万年来大气中二氧化碳浓度变化与南极地区气温变化的关系。

(1)南极冰盖是数百万年来积雪压实成冰的,结果从冰盖提取的冰芯不同深度代表了不同历史时期的积雪,里面可能包含有不同历史时期的大气成分,科学家通过分析冰芯可得到不同历史时期大气中二氧化碳的浓度变化。

1. 阅读下列材料,完成相关任务。

南极大陆冰盖厚达几百至几千米,是数百万年来低温条件下积雪被压实成冰的结果。

(2)描述近 80 万年来大气中二氧化碳浓度变化与南极地区气温变化的关系。

(3)根据世界气象组织的报告,2015 年全球二氧化碳平均浓度达到 400 ppm,而工业化前的二氧化碳浓度大约只有 280 ppm。结合实例,分析身边哪些活动会导致全球二氧化碳平均浓度的升高

(2)近80万年来大气中二氧化碳浓浓度变化,与南极地区气温变化呈正相关关系。

(3)工业发展、交通运输、生活供暖等燃烧大量化石燃料,释放大量二氧化碳。毁林开荒、砍伐植被破坏了二氧化碳,转化为有机物的必要条件。

这是澳大利亚珀斯一个农场的羊群穿上特殊的背包来收集和记录甲烷的排放量。甲烷也是一种对臭氧层产生破坏的气体。澳大利亚的农场主们签署了一个每年减少全澳20%甲烷(相当于30万吨二氧化碳)排放量的协议。

2021年4月16日,习近平在同法国德国领导人举行视频峰会时指出。

为了缓解人类所面临的气候危机,二氧化碳的排放量必须减少。碳减排不仅仅是某一个或几个国家的事,而是必须采取全球性的行动才能实现。

2021年10月31日至11月12日,第26届联合国气候变化大会(COP26)在格拉斯哥举行。面对全球气候的日益恶化,约200个国家提出各国的应对方案、承诺和行动。中国承诺形成碳达峰、碳中和“1+N”政策体系;英国将在发展中国家推出可持续基础设施和革命性绿色技术;德国认为工业化国家对气候保护负有特殊责任;法国承诺向发展中国家提供气候金融支持;日本加入削减甲烷排放的全球协议;印尼将继续动员气候融资和创新融资;印度承诺2070年实现净零碳排放;南非将接受发达国家的帮助,逐步淘汰煤炭。

在可持续发展的框架下,世界各国遵循“共同但有区别的责任”原则,通过合作和对话,共同应对气候变化,是国际社会的基本共识。

联合国气候大会

{16D9F66E-5EB9-4882-86FB-DCBF35E3C3E4}时 间

里 程 碑

作 用

1979年

第一次世界气候大会

如果大气中CO2的浓度继续增加,下世纪中叶将出现显著增温现象,气候变化的严重性得到共识

1988年

气候变化政府间专门委员会(IPCC)

对气候变化科学知识的现状,气候变化对社会、经济的潜在影响以及如何适应和减缓气候变化进行评估

1992年

《联合国气候变化框架公约》

世界上第一个为全面控制二氧化碳等温室气体排放,以应对全球气候变暖给人类经济和社会带来不利影响的国际公约

国际社会在应对全球气候变化问题上进行国际合作的一个基本框架

1997年

《联合国气候变化框架公约的京都议定书》

世界上第一个限制各国温室气体排放的国际法案

具有法律约束力

强制规定了发达国家的温室气体减排指标

2005年生效

2015年

《联合国气候变化框架公约的巴黎协定》

为2020年后,提出全球如何应对气候变化

与工业化前相比,全球平均气温升高控制在2℃之内

各方将以“自主贡献”的方式参与全球应对气候变化行动

2016年生效

2015

12.12

2002

8.26~9.4

1992

6.3~14

1972

6.5~16

联合国人类环境会议

瑞典首都斯德哥尔摩

《人类环境宣言》《行动计划》

2009

12.7~18

联合国环境与发展会议

巴西里约热内卢

《地球宪章》

《21世纪行动议程》

《气候变化框架公约》

《保护生物多样性公约》

《关于森林问题的政府声明》

可持续发展世界首脑会议

南非约翰内斯堡

丹麦首都哥本哈根

《哥本哈根协议》

《联合国气候变化框架公约》

缔约方第15次会议

《巴黎协定》

12月29日:生物多样化国际日

6月5日:世界环境日

4月22日:世界地球日

9月16日:保护臭氧层的国际日

《里约宣言》

《21世纪议程》

《联合国气候变化框架公约》第21次缔约方大会

国际减排合作

{93296810-A885-4BE3-A3E7-6D5BEEA58F35} 项目

具体内容

内容

强调责任的共同性,即在地球生态系统整体性的前提下,各国都有减少碳排放的责任,但在承担责任的大小和方式等方面应该有所区别

原因

1850年以来,全球碳排放总量的3/4来自发达国家

责任

发达国家理应比发展中国家承担更多的减排责任,率先减少碳排放,并通过技术转让、资金援助、市场开放等形式,帮助发展中国家提高应对气候变化的能力

“共同但有区别的责任”

发达国家理应比发展中国家承担更多的减排责任,率先减少碳排放,并通过技术转让、资金援助、市场开放等形式,帮助发展中国家提高应对气候变化的能力

(1)各国具体担负责任的区别

①发达国家的责任

责任:

发达国家有义务在碳减排国际合作中承担更多的责任。

原因:

大气中人为增加的二氧化碳主要是由西方国家的工业化带来的,广大发展中国家在很大程度上是受害者。

目前,发达国家仍是世界上人均碳排放量最多的。

发达国家还通过产业转移的方式进行碳转移,这将进一步加重发展中国家的环境污染和碳减排负担。

共同但有区别的责任

川普退群

《伊核问题全面协议》

联合国教科文组织

TPP(跨太平洋贸易伙伴关系)

《巴黎协定》

(1)各国具体担负责任的区别

②发展中国家的责任

责任:

发展中国家应妥善处理经济发展和碳排放的关系,不能为了发展而牺牲环境,也不能因为减排而延续贫困、制约发展。

原因:

发展中国家人口数量大、贫困人口多,综合国力普遍较弱,未来较长一段时期内都将处于经济社会发展期,碳排放总量增长趋势在短期内难以逆转。

共同但有区别的责任

碳排放,中国在努力!

YDDL

1992年6月

签署《联合国气候变化框架公约》

1997年12月

通过《京都议定书》

2015年12月

达成《巴黎协定》

在应对全球气候变化的国际合作中,世界各地通过协商取得了一系列重要成果。

中国政府是发展中国家第一个提出应对气候变化国家方案的国家。随着 2007年6月份的公布, 科技部和发改委等14个相关部门共同启动了应对气候变化科技行动计划。我国政府对待全球变暖威胁的态度是认真的, 并且正在制定有力的减排政策,承诺, 到 2020年前将降低 “碳排放强度”。

碳减排的中国声音

2015年6月,我国向《联合国气候变化框架公约》秘书处正式递交的《国家自主贡献方案》中明确提出,计划2030年左右碳排放达到峰值且将努力早日达峰,同时单位国内生产总值碳排放强度比2005年下降60%~65%。上述指标作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划。

2016年11月,国务院发布的《“十三五”控制温室气体排放工作方案》(国发〔2016〕61号)明确提出:到2020年,单位国内生产总值二氧化碳排放比2015年下降18%,碳排放总量得到有效控制,力争部分重化工业2020年左右实现率先达峰;加强能源碳排放指标控制,实施能源消费总量和强度双控;国有企业、上市公司、纳入碳排放权交易市场的企业要率先公布温室气体排放信息和控排行动措施。

碳减排的中国声音

中国担当:绿水青山就是金山银山

气候变化——《气候变化框架公约》《京都协定书》《巴黎协定》

《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案》

人口措施——计划生育

能源措施——《中国21世纪工程》

环境措施——《中国履行生物多样性公约国家报告》“三北”防护林

《关于控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》

低碳经济发展模式

{AF606853-7671-496A-8E4F-DF71F8EC918B}着力点

具体措施

优化能源消费结构

①控制煤炭消费的过快增长,推进节能降耗;②大力开发新能源,促使能源结构多元化

优化产业经济结构

①促进传统产业的低碳化转型,逐步淘汰高投入、高耗能、高污染、低效益的夕阳产业部门;②大力发展低能耗、低污染、高效益的战略性新兴产业

着力推动低碳技术创新

①大力推动低碳技术创新,构建多元化低碳技术体系;②提高企业低碳技术创新能力

优化低碳经济建设机制

①构建地区碳交易机制;②优化低碳技术创新机制;③建立产业政策导向机制;④建立低碳环境监管机制;⑤完善财政税收调控机制等

案例:2021.4.22世界气候峰会

2021年4月22日世界气候峰会。聚焦了气候变化挑战、应对气候变化解决方案、资金援助、创新等议题。国家主席习近平发表题为《共同构建人与自然生命共同体》的重要讲话。

中国:2030年实现碳达峰 ,2060年实现碳中和

YDDL

碳中和

某个地区在一定时间内为活动直接和间接排放的二氧化碳,与其通过植树造林等吸收的二氧化碳相互抵消,实现二氧化碳“净零排放”

碳达峰

2021

2030

碳排放量

某个地区或行业年度二氧化碳排放量达到历史最高值,然后经历平台期进入持续下降的过程,是二氧化碳排放量由增转降的历史拐点。

阅 读:碳汇与碳源

从大气中清除二氧化碳的过程、活动或机制

碳汇实例:森林、草原、庄稼等绿色植物、海洋中藻类植物都可以吸收二氧化碳

什么是碳汇?

什么是碳源?

向大气中排放二氧化碳的机制

碳源实例:海洋、土壤、岩石与生物体,生物遗体分解、工业生产、生活等会放出二氧化碳。

藻类植物

工业生产

2020年9月22日,在七十五届联合国大会一般性辩论上,国家主席习近平提出我国将争取在2060年前实现“碳中和”。目前我国的年碳排放量约为160亿吨,简言之,就是要在40年间使我国的净排放从100亿吨变为0亿吨。我国拥有全球最大的能源系统(生产和消费),化石能源在一次能源中所占比例目前在85%左右。

碳中和

1. 从全球来看,碳减排主要表现为减少碳排放量和增加碳汇。碳汇是指利用植物光合作用吸收大气中的二氧化碳,并将其固定在植被和土壤中,从而减少温室气体在大气中浓度的过程。想一想,我们有哪些措施可以达到这个目的?

减少碳排放:发展公共交通,绿色出行;发展清洁能源。

增加碳汇:植树造林,退耕还林,加强城市绿化。

碳为什么能交易?

碳交易遵循什么原则?

碳交易有什么要求?

(1)碳交易

为了平衡各国利益,鼓励减少二氧化碳排放,《京都议定书》把二氧化碳排放权确定为一种商品,并在国家或地区间建立起二氧化碳排放权的“交易机制”,简称碳交易。

(2)碳交易原则

为体现公平性原则,《京都议定书》对已经签署协议的发达国家的碳减排额有定量的强制要求,对发展中国家则没有。

国际合作中的碳交易

(3)碳交易的要求

发达国家为了在规定时间内完成减排指标,可以通过技术援助等措施帮助发展中国家实现减排,也可通过购买发展中国家的碳减排额抵消自身的减排指标。

国际合作中的碳交易

2. 阅读下列材料,完成相关任务。

碳排放交易就是把碳排放作为一种商品来进行买卖。通常,政府对能耗企业的排放历史进行调查,然后为该企业设定在未来某个时段内可以排放的配额。如果企业 A 在该时间区段的碳排放高于配额,则需要到市场上进行购买,或者通过技术改进减少碳排放;而排放低于配额的企业 B,则可在市场上出让剩余配额,获得经济报酬。

(1)想一想,政府实施碳排放交易政策的目的是什么?

(2)在制定和实施碳排放交易政策中,我们应注意哪些可能存在的问题?

(1)为了积极应对减缓气候恶化,切实减少温室气体排放,激励企业主动降低碳排放量,控制碳排放总量,推动高碳产业的技术革新。

(2)可能要注意以下问题:碳价波动性大,如何定价;如何核查确定企业的配额;缺乏健全的法律法规,监管不健全。