第14课《驿路梨花》课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 第14课《驿路梨花》课件(共23张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-28 12:07:26 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

15 驿路梨花

彭荆风

彭荆风,当代作家。他只读过两年初中,

1949年参加中国人民解放军,1952年开始在报刊

上发表作品。 “文化革命”中,受到林彪、江青 反革命集团迫害,坐了七年监狱。打倒“四人帮” 后重新提笔写作, 《驿路梨花》是重新提笔后的 第一篇。著有长篇小说《鹿衔草》、《断肠草》、 《师长在向士兵敬礼》、《绿月亮》等。

作者档案

常

背景链接

1977年5月,彭荆风经历了“文革”7年牢狱之灾后,出狱

已近两年。 一个下午,他午睡刚醒,慵倦地躺在床上读《宋 诗选》,当读到陆游“悬知寒食朝 (cháo) 陵使,驿路梨花 处处开”的诗句时,那美丽的意境使他联想起了过去在滇西 南边地大山深处见过的大片梨花林,以及与梨花有关的许多

特异人事,那都是他长久难以忘怀的美好生活。

一种想用文笔描述那和谐过去的创作愿望也油然而生,作 者忙披衣起床抓过纸笔来写作。情之所钟,使他的思绪完全 进入了诗情画意的梨花林,以及那些朴实的哈尼族、瑶族人 当中 ……

默读课文,文章以什么为线索 可分为几个层次

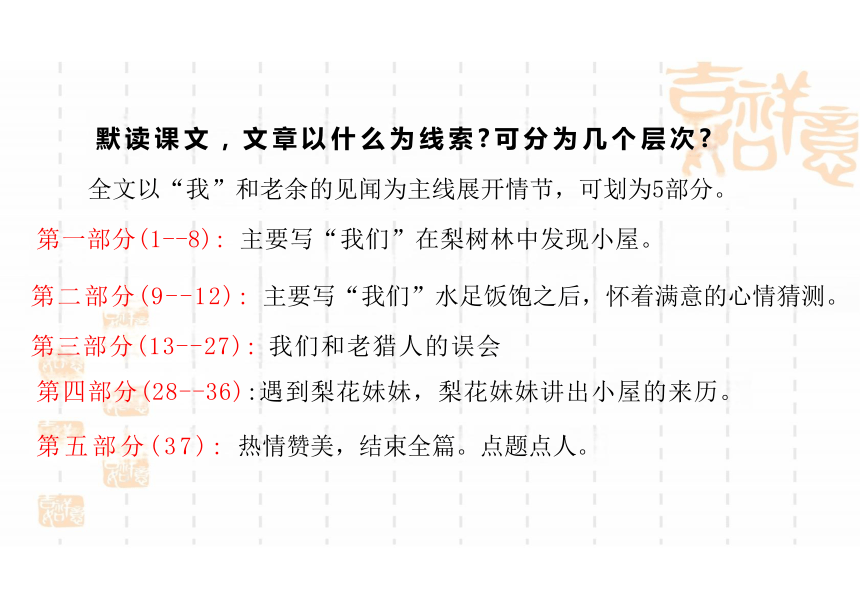

全文以“我”和老余的见闻为主线展开情节,可划为5部分。

第一部分(1--8): 主要写“我们”在梨树林中发现小屋。

第二部分(9--12): 主要写“我们”水足饭饱之后,怀着满意的心情猜测。

第三部分(13--27): 我们和老猎人的误会

第四部分(28--36):遇到梨花妹妹,梨花妹妹讲出小屋的来历。

第五部分(37): 热情赞美,结束全篇。点题点人。

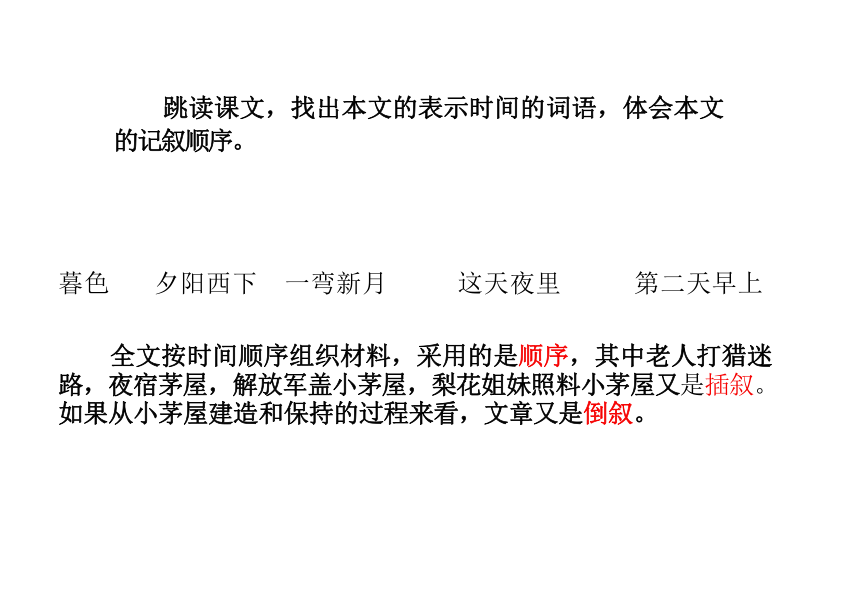

跳读课文,找出本文的表示时间的词语,体会本文

的记叙顺序。

暮色 夕阳西下 一弯新月 这天夜里 第二天早上

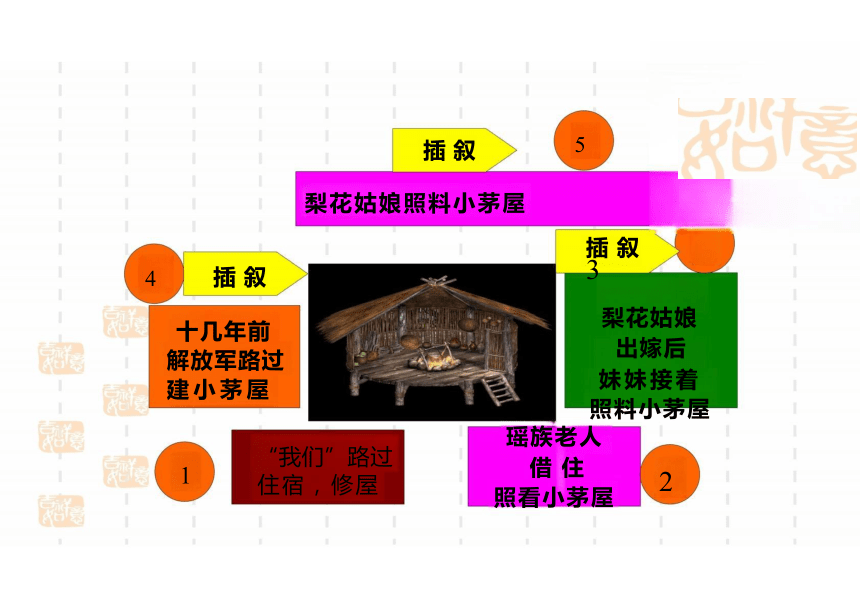

全文按时间顺序组织材料,采用的是顺序,其中老人打猎迷 路,夜宿茅屋,解放军盖小茅屋,梨花姐妹照料小茅屋又是插叙。 如果从小茅屋建造和保持的过程来看,文章又是倒叙。

插 叙 3

梨花姑娘

出嫁后

妹妹接着

照料小茅屋

4 插 叙

十几年前 解放军路过 建小茅屋

插 叙

梨花姑娘照料小茅屋

瑶族老人

借 住

照看小茅屋

“我们”路过 住宿,修屋

2

1

5

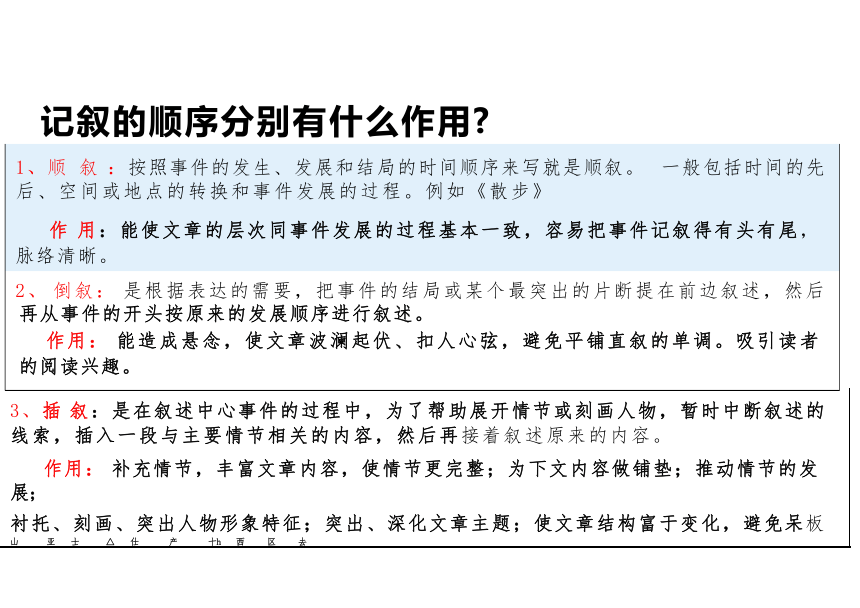

1、顺 叙 :按照事件的发生、发展和结局的时间顺序来写就是顺叙。 一般包括时间的先 后、空间或地点的转换和事件发展的过程。例如《散步》

作 用:能使文章的层次同事件发展的过程基本一致,容易把事件记叙得有头有尾, 脉络清晰。

2、 倒叙: 是根据表达的需要,把事件的结局或某个最突出的片断提在前边叙述,然后

再从事件的开头按原来的发展顺序进行叙述。

作用: 能造成悬念,使文章波澜起伏、扣人心弦,避免平铺直叙的单调。吸引读者 的阅读兴趣。

3、插 叙:是在叙述中心事件的过程中,为了帮助展开情节或刻画人物,暂时中断叙述的 线索,插入一段与主要情节相关的内容,然后再接着叙述原来的内容。

作用: 补充情节,丰富文章内容,使情节更完整;为下文内容做铺垫;推动情节的发 展;

衬托、刻画、突出人物形象特征;突出、深化文章主题;使文章结构富于变化,避免呆板

山 亚 士 △ 仕 产 十h 西 区 去

记叙的顺序分别有什么作用

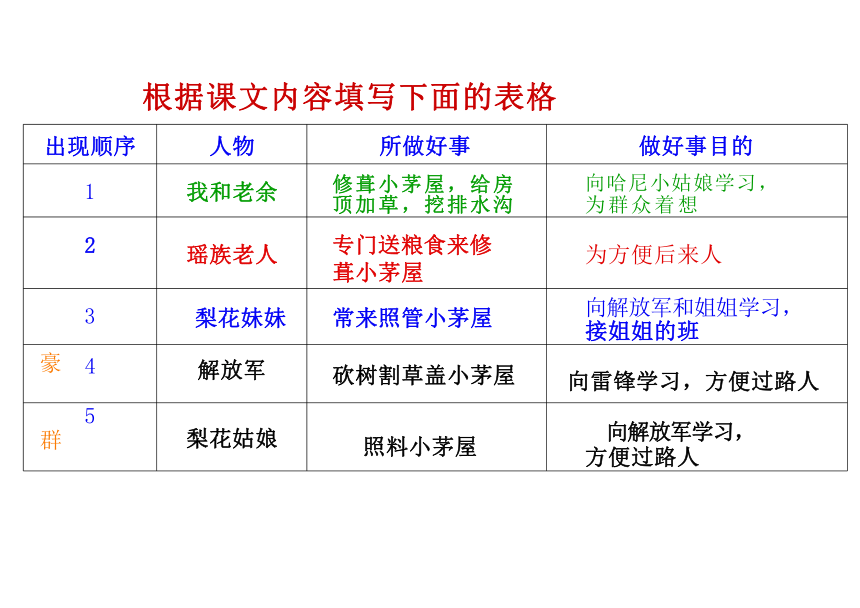

出现顺序 人物 所做好事

做好事目的

1 我和老余 修葺小茅屋,给房 顶加草,挖排水沟

向哈尼小姑娘学习, 为群众着想

2 瑶族老人 专门送粮食来修 葺小茅屋

为方便后来人

3 梨花妹妹 常来照管小茅屋

向解放军和姐姐学习,

接姐姐的班

豪 4 解放军 砍树割草盖小茅屋

向雷锋学习,方便过路人

5 群 梨花姑娘 照料小茅屋

向解放军学习,

方便过路人

根据课文内容填写下面的表格

一个故事 两次误会

三个悬念

四写梨花

合作探究

哈尼族主要聚居在云南省

( 一 ) 一 个 故 事

■一个故事:发生在哀牢山深处一所小茅屋的故事。

发现小茅屋——投宿小茅屋——遇见瑶族老人,听 他讲述——修葺小茅屋——听梨花妹妹讲述小茅屋 的来历。

(二)两次误会

■你能找出这两次误会在什么地方吗

是他(瑶族老人)

是她(哈尼小姑娘)

是他们(小屋的建

造和照料者)

初误会

再误会

解误会

赟f豪

小茅屋的真正主人是谁

瑶族老人吗

梨花吗

梨花的妹妹吗

解放军叔叔吗

茅屋的建造者、 照管者都是主人

( 三 ) 三 个 悬 念

■你能找出这三个悬念在什么地方吗

1 . 这 是 什 么 人 的 房 子 呢

2 . 到 底 谁 是 房 子 的 主 人 呢

3 . 解 放 军 为 什 么 盖 房 子 呢

作者在行文构思上巧设悬念,以“谁是小茅屋的主人”

为悬念,推进故事情节的发展,环环相扣层层递进,使故 事情节一波三折,引人入胜,同时突出了文章的主题。

不尽 并, f

这几次出现对全篇结构的作用。

)

(

说说

所指

自的含义

梨花的语

释各

描写

梨花

解

处

写

请

多

四

相同

课文

结构上的作用: 点题,为故事情节的展开做铺垫

( 1 ) 白 色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!

含义: 实写自然界洁白美丽的梨树林, 给暮色中行走

在大山深处的“我”和老余,带去了“有人家”的欣 喜和希望。

(2)一弯新月升起了,我们借助淡淡的月光,在 忽

明忽暗的梨树林走着。山间的夜风吹得人脸上凉凉的, 梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。

含义: 实写淡淡月光下轻轻飘落的梨花瓣,营造了美

的意境。

结构上的作用: 点题,为故事情节的展开做铺垫。

(3)我到处打听小茅屋的主人是哪个,好不容易才从 一个赶马人那里知道个大概,原来对门山头上有个名叫 梨花的哈尼小姑娘,她说这大山坡上,前不着村后不挨 寨,她要用为人民服务的精神来帮助过路人。

含义: 梨花,是哈尼小姑娘的名字。

结构上的作用: 点题,将景物“梨花”和人物“梨花”

建立起关联,为故事情节的展开做铺垫。

(4)这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的 梨花林里漫步,还看见一个身穿花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中 歌唱……

含义:虚实映衬,香气四溢的梨花林与梨花姑娘相映生

辉,为全文营造一种景和人融合的意境,表达了作者对 小茅屋“主人”助人为乐精神的赞美之情。

结构上的作用: 点题,产生了第二个误会,推动故事

情节向纵深发展。

(5)我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨 花,不由得想起一句诗: “驿路梨花处处开。”

含义:充满朝气的哈尼小姑娘与洁白的梨花融为一体,

花美人更美。 “处处开”展示了雷锋精神不断发扬光

大的旺盛生命力,升华了主题。

结构上的作用: 再次点题,题文相映,首尾呼应,使

作品结构严谨,浑然一体。

题目 一 语双 关,字面上指驿路上的梨花,实指梨花其人、 梨花精神(即雷锋精神)。 这 是以物喻人,使自然界梨 花同小茅屋的主人相互辉映。在内容上点出了雷锋精神 之花像梨花一样处处开放,从而深化了主题。

题目“驿路梨花”中的“梨花”除了指自然界的梨花外, 还指什么

(1)“驿路梨花”既指自然界的梨花: 洁 白、香 气四溢。 又 指梨花姑娘:助人为乐,朝气蓬勃, 淳朴热情。 还 指解放军战士:无私奉献,为人 民服务。 也 指边疆民族优良民风的体现:淳朴 热情,知恩图报,从善如流。更是雷锋同志助 人为乐精神的象征。

(2) “驿路梨花”将标题与主题,形式与内容, 梨花的自然美和人物的心灵美,巧妙联系。

(3)“驿路梨花”语出陆游的诗,为文章增添了 文化的韵味。

赏析标题妙处

口常

本 文 通 过云南边疆哀牢山中路边 一 间小茅屋的

故 事,生动地表现了雷锋精神在少数民族地区生 根开花不断传递的动人情 景, 热情地歌颂了人民 群众助人为乐的 高 尚 品 德。

主题概括

15 驿路梨花

彭荆风

彭荆风,当代作家。他只读过两年初中,

1949年参加中国人民解放军,1952年开始在报刊

上发表作品。 “文化革命”中,受到林彪、江青 反革命集团迫害,坐了七年监狱。打倒“四人帮” 后重新提笔写作, 《驿路梨花》是重新提笔后的 第一篇。著有长篇小说《鹿衔草》、《断肠草》、 《师长在向士兵敬礼》、《绿月亮》等。

作者档案

常

背景链接

1977年5月,彭荆风经历了“文革”7年牢狱之灾后,出狱

已近两年。 一个下午,他午睡刚醒,慵倦地躺在床上读《宋 诗选》,当读到陆游“悬知寒食朝 (cháo) 陵使,驿路梨花 处处开”的诗句时,那美丽的意境使他联想起了过去在滇西 南边地大山深处见过的大片梨花林,以及与梨花有关的许多

特异人事,那都是他长久难以忘怀的美好生活。

一种想用文笔描述那和谐过去的创作愿望也油然而生,作 者忙披衣起床抓过纸笔来写作。情之所钟,使他的思绪完全 进入了诗情画意的梨花林,以及那些朴实的哈尼族、瑶族人 当中 ……

默读课文,文章以什么为线索 可分为几个层次

全文以“我”和老余的见闻为主线展开情节,可划为5部分。

第一部分(1--8): 主要写“我们”在梨树林中发现小屋。

第二部分(9--12): 主要写“我们”水足饭饱之后,怀着满意的心情猜测。

第三部分(13--27): 我们和老猎人的误会

第四部分(28--36):遇到梨花妹妹,梨花妹妹讲出小屋的来历。

第五部分(37): 热情赞美,结束全篇。点题点人。

跳读课文,找出本文的表示时间的词语,体会本文

的记叙顺序。

暮色 夕阳西下 一弯新月 这天夜里 第二天早上

全文按时间顺序组织材料,采用的是顺序,其中老人打猎迷 路,夜宿茅屋,解放军盖小茅屋,梨花姐妹照料小茅屋又是插叙。 如果从小茅屋建造和保持的过程来看,文章又是倒叙。

插 叙 3

梨花姑娘

出嫁后

妹妹接着

照料小茅屋

4 插 叙

十几年前 解放军路过 建小茅屋

插 叙

梨花姑娘照料小茅屋

瑶族老人

借 住

照看小茅屋

“我们”路过 住宿,修屋

2

1

5

1、顺 叙 :按照事件的发生、发展和结局的时间顺序来写就是顺叙。 一般包括时间的先 后、空间或地点的转换和事件发展的过程。例如《散步》

作 用:能使文章的层次同事件发展的过程基本一致,容易把事件记叙得有头有尾, 脉络清晰。

2、 倒叙: 是根据表达的需要,把事件的结局或某个最突出的片断提在前边叙述,然后

再从事件的开头按原来的发展顺序进行叙述。

作用: 能造成悬念,使文章波澜起伏、扣人心弦,避免平铺直叙的单调。吸引读者 的阅读兴趣。

3、插 叙:是在叙述中心事件的过程中,为了帮助展开情节或刻画人物,暂时中断叙述的 线索,插入一段与主要情节相关的内容,然后再接着叙述原来的内容。

作用: 补充情节,丰富文章内容,使情节更完整;为下文内容做铺垫;推动情节的发 展;

衬托、刻画、突出人物形象特征;突出、深化文章主题;使文章结构富于变化,避免呆板

山 亚 士 △ 仕 产 十h 西 区 去

记叙的顺序分别有什么作用

出现顺序 人物 所做好事

做好事目的

1 我和老余 修葺小茅屋,给房 顶加草,挖排水沟

向哈尼小姑娘学习, 为群众着想

2 瑶族老人 专门送粮食来修 葺小茅屋

为方便后来人

3 梨花妹妹 常来照管小茅屋

向解放军和姐姐学习,

接姐姐的班

豪 4 解放军 砍树割草盖小茅屋

向雷锋学习,方便过路人

5 群 梨花姑娘 照料小茅屋

向解放军学习,

方便过路人

根据课文内容填写下面的表格

一个故事 两次误会

三个悬念

四写梨花

合作探究

哈尼族主要聚居在云南省

( 一 ) 一 个 故 事

■一个故事:发生在哀牢山深处一所小茅屋的故事。

发现小茅屋——投宿小茅屋——遇见瑶族老人,听 他讲述——修葺小茅屋——听梨花妹妹讲述小茅屋 的来历。

(二)两次误会

■你能找出这两次误会在什么地方吗

是他(瑶族老人)

是她(哈尼小姑娘)

是他们(小屋的建

造和照料者)

初误会

再误会

解误会

赟f豪

小茅屋的真正主人是谁

瑶族老人吗

梨花吗

梨花的妹妹吗

解放军叔叔吗

茅屋的建造者、 照管者都是主人

( 三 ) 三 个 悬 念

■你能找出这三个悬念在什么地方吗

1 . 这 是 什 么 人 的 房 子 呢

2 . 到 底 谁 是 房 子 的 主 人 呢

3 . 解 放 军 为 什 么 盖 房 子 呢

作者在行文构思上巧设悬念,以“谁是小茅屋的主人”

为悬念,推进故事情节的发展,环环相扣层层递进,使故 事情节一波三折,引人入胜,同时突出了文章的主题。

不尽 并, f

这几次出现对全篇结构的作用。

)

(

说说

所指

自的含义

梨花的语

释各

描写

梨花

解

处

写

请

多

四

相同

课文

结构上的作用: 点题,为故事情节的展开做铺垫

( 1 ) 白 色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!

含义: 实写自然界洁白美丽的梨树林, 给暮色中行走

在大山深处的“我”和老余,带去了“有人家”的欣 喜和希望。

(2)一弯新月升起了,我们借助淡淡的月光,在 忽

明忽暗的梨树林走着。山间的夜风吹得人脸上凉凉的, 梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。

含义: 实写淡淡月光下轻轻飘落的梨花瓣,营造了美

的意境。

结构上的作用: 点题,为故事情节的展开做铺垫。

(3)我到处打听小茅屋的主人是哪个,好不容易才从 一个赶马人那里知道个大概,原来对门山头上有个名叫 梨花的哈尼小姑娘,她说这大山坡上,前不着村后不挨 寨,她要用为人民服务的精神来帮助过路人。

含义: 梨花,是哈尼小姑娘的名字。

结构上的作用: 点题,将景物“梨花”和人物“梨花”

建立起关联,为故事情节的展开做铺垫。

(4)这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的 梨花林里漫步,还看见一个身穿花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中 歌唱……

含义:虚实映衬,香气四溢的梨花林与梨花姑娘相映生

辉,为全文营造一种景和人融合的意境,表达了作者对 小茅屋“主人”助人为乐精神的赞美之情。

结构上的作用: 点题,产生了第二个误会,推动故事

情节向纵深发展。

(5)我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨 花,不由得想起一句诗: “驿路梨花处处开。”

含义:充满朝气的哈尼小姑娘与洁白的梨花融为一体,

花美人更美。 “处处开”展示了雷锋精神不断发扬光

大的旺盛生命力,升华了主题。

结构上的作用: 再次点题,题文相映,首尾呼应,使

作品结构严谨,浑然一体。

题目 一 语双 关,字面上指驿路上的梨花,实指梨花其人、 梨花精神(即雷锋精神)。 这 是以物喻人,使自然界梨 花同小茅屋的主人相互辉映。在内容上点出了雷锋精神 之花像梨花一样处处开放,从而深化了主题。

题目“驿路梨花”中的“梨花”除了指自然界的梨花外, 还指什么

(1)“驿路梨花”既指自然界的梨花: 洁 白、香 气四溢。 又 指梨花姑娘:助人为乐,朝气蓬勃, 淳朴热情。 还 指解放军战士:无私奉献,为人 民服务。 也 指边疆民族优良民风的体现:淳朴 热情,知恩图报,从善如流。更是雷锋同志助 人为乐精神的象征。

(2) “驿路梨花”将标题与主题,形式与内容, 梨花的自然美和人物的心灵美,巧妙联系。

(3)“驿路梨花”语出陆游的诗,为文章增添了 文化的韵味。

赏析标题妙处

口常

本 文 通 过云南边疆哀牢山中路边 一 间小茅屋的

故 事,生动地表现了雷锋精神在少数民族地区生 根开花不断传递的动人情 景, 热情地歌颂了人民 群众助人为乐的 高 尚 品 德。

主题概括

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读