统编版高中语文选择性必修下册5.1《阿Q正传(节选)》课件(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修下册5.1《阿Q正传(节选)》课件(共45张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 178.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-28 14:25:31 | ||

图片预览

文档简介

文/鲁迅

我愿意用我全部作品'换'鲁迅的一个短篇小说:如果能写出《阿Q正传》那样在中国文学史上地位的中篇,那我愿意把我所有的小说都不要了。

———莫言

作者出色地描写了那个与自己所创造的人物完全不同的阿Q形象,浮现出鲁迅自身的痛苦和哀愁。这种二重性深深浸润到作品的内部。

———村上春树

1915年诺奖得主罗曼罗兰看完法文译本,

感动的留下眼泪,此后一生,罗曼·罗兰

致力于鲁迅作品在法国的推广。

1994年诺奖得主的大江健三郎则把将鲁迅

当成精神依靠,他在12岁就已经阅读了

《阿Q正传》《孔乙己》等作品,说:

“在我有生之年,我希望向鲁迅先生靠近,

哪怕只能靠近一点点”。

品味鲁迅幽默而含讥、委婉而多讽、人物富于个性化的语言特色。

分析小说主要人物阿Q的艺术形象。

认识作品所揭示的国民性弱点及阿Q形象的当代内涵。

教 学 目 标

《阿Q正传》的问世

《阿Q正传》于1921年12月4日至1922年2月12日在《晨报副刊》上连载,署名为巴人。由鲁迅的学生、朋友孙伏园约稿,开始是发表在报纸的开心话专栏。这个专栏用今天的说法就是搞笑专栏,而小说的前两章也的确比较搞笑。但《阿Q正传》后面就不大搞笑了。孙伏园看后立刻明白了小说的分量,所以把小说转去了文艺版。今天回头看,这是报纸连载小说的特例。

《阿Q正传》后被收入第一部小说集《呐喊》中。出版后,深受中国和世界各国人民的喜爱,现已被译成多种文字,在世界上广泛流传。

小说共包括九章的内容,课文节选的是小说的第二章“优胜记略”和第三章“续优胜记略”。

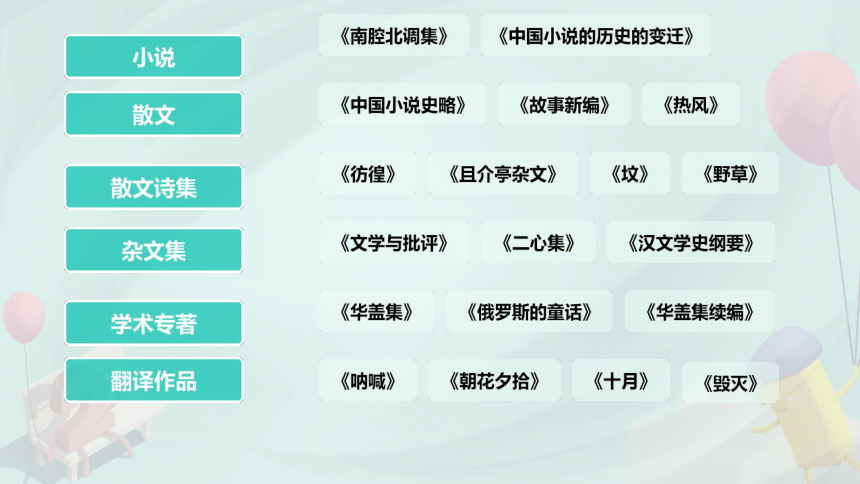

作者简介

原名周樟寿,后改名周树人,字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。

1918年5月,首次以“鲁迅”为笔名,发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,“鲁迅”也是他影响最为广泛的笔名。五四运动前后,参加《新青年》杂志工作,成为“五四”新文化运动的主将。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

鲁迅

1881年9月25日~1936年10月19日

写 作 背 景

1911年的辛亥革命虽然推翻了封建帝制,使民主共和观念深入人心,但它没有完成反帝反封建的民主革命的任务,广大农民仍处于帝国主义和封建主义的双重剥削和压迫之下。封建统治阶级一方面对帝国主义者奴颜婢膝,另一方面用封建礼教、迷信和愚民政策对百姓进行镇压剥削。他们丧权辱国,却自称“天朝”,用这种“精神胜利法”对人民进行麻醉教育,造成了人民不觉醒的麻醉状态。

《阿Q正传》正向我们展示了辛亥革命前后这样一个畸形的中国社会和一群畸形的中国人的真实面貌。

鲁迅创作《阿Q正传》的目的:“画出这样沉默的国民的魂灵”,意在“暴露国民的弱点,揭露中国的病态社会,以引起疗救者的注意”。

⑴鲁迅在小说前言里解释,他应该叫阿Quei,但不知道他是不是中秋节出生,所以不能写桂花的桂;也不知道是否有哥哥叫阿富,所以也不能叫宝贵的贵,因此就用拼音的第一个字母Q来代替。

⑵之所以用Q,因为Q像没有五官的圆圆的脸,但有一条辫子,代表了当年汉人的耻辱。一个空白的脸,托一根辨子,体现出麻木的国民性,像被杀头也没表情的“吃瓜群众”的脸。

文 题 解 说

1.阿Q名字的由来

正

传

2

题为“正传”,一方面对儒家的“正名”说(孔子说的“名正言顺”)、旧社会阔人和立言的人、有历史癖和考据癖的人进行了讽刺。另一方面,又揭示了阿Q生活的社会环境及其社会地位。

不厌其烦地诉诸笔墨诠释“正传”的来历,目的在于对传统的正史进行否定,同封建文人划清界线,映射封建社会的主流思想及腐朽观念。具有讽刺幽默意味。

“我也很愿意如人们所说的,我只写出了现在以前的或一段时期,但我还恐怕我所看见的并非现代的前身,而是其后,或者竟是二三十年之后。”—鲁迅《〈(阿Q正传〉的成因》

我作此篇,实不以滑稽为目的。

一是“画出沉默国民的灵魂”,“暴露国民的弱点”,让读者了解长期封建统治所造成的可怕的国民的愚昧 ,意在“引起疗救的注意”;

二是总结辛亥革命失败的教训,批判它的妥协性和不彻底性。

姓名籍贯皆渺茫 闲话休题言正传

《阿Q正传》内容简介

1

序

自尊自负癞疮疤 即使挨打也优胜

2

优胜纪略

耸肩等候哭丧棒 欺软淫辱小尼姑

3

续优胜纪略

土谷祠里想孤孀 无处立足因吴妈

4

恋爱悲剧

生计无着恨小D 静修庵里偷萝卜

5

生计问题

风风光光回未庄 敬而远之一小偷

6

从中兴到末路

独自投身革命党 手执钢鞭将你打

7

革命

假洋鬼子真霸道 白盔白甲成碎片

8

不准革命

稀里糊涂成死囚 圆圈不圆也嚓嚓

9

大团圆

《阿Q正传》内容简介

小说共九章,可分为五大部分:

第一部分(第一章《序》):介绍阿Q的身世。

第二部分(第二章《优胜活动》、第三章《续优胜记略》):描写阿Q性格的主要特征——精神胜利法。

第三部分(第四章《恋爱的悲剧》、第五章《生计问题》、第六章《从中兴到末路》):描写阿Q在现实生活中的各种遭遇。

第四部分(第七章《革命》、第八章《不准革命》):描写阿Q在未庄风传辛亥革命中的表现和遭遇。

第五部分(第九章《大团圆》):阿Q被杀。

优胜记略:

写阿Q住在未庄的土谷祠里,以给人打短工度日。虽然常被村里人开玩笑,但内心他看不起村里人。他头上有癞疮疤,只要别人说有关疮疤的话题,他就发怒。如果觉得对手弱,他就故意找茬吵架。输的时候他在心里想,“我总算被儿子打了”,阿Q充满了优越感,如果优越感被粉碎了,他就又想:我是个“能够自轻自贱的”大人物,便又心满意足了。

续优胜记略:

阿Q和王胡打架,但是却输给了以为不是自己对手的王胡。碰巧遇到“假洋鬼子”,为了撒气,阿Q就骂了一句,结果遭到一顿痛打。遇到小尼姑后,阿Q对她又是骂脏话又是掐脸蛋,终于觉得刚才的憋气都散了,又充满了自豪感。

《阿Q正传》情节梗概

自读全文,完成以下任务

整理阿Q的档案资料,包括年龄、身份、家庭成员、婚姻状况、爱好、工作、住址、外貌特征等;

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}姓名

阿Q

性别

男

年龄

籍贯

身份地位

工作

婚姻状况

家庭成员

家庭住址

外形特征

兴趣爱好

性格特征

生平最得意的事

生平最值得炫耀的事

最受人欢迎的时候

死前最后一句话

口头禅

三十出头

不详

一无所有的贫苦农民

打零工

精神胜利法

癞疮疤

黄辫子

破夹袄

无

未婚

未庄土谷祠

喝酒、押牌宝

欺负小尼姑

进过城并看过杀头

从城里带东西

回来的日子

过了二十年

又是一个……

妈妈的

生平最得意的事:

生平第一件屈辱:

生平第二件屈辱:

生平最恼火的事:

欺负小尼姑

被王胡打了

被“假洋鬼子”打了

1.向吴妈求爱,被拒绝

2.让小D抢了饭碗

无名无姓,无家无根

没有家人,大龄未婚

没有固定收入、穿破 夹袄,头有癞疮疤

思考:通过以上信息,我们可以看到,阿Q是一个怎样的人?

地位低下

无依无靠

贫困

总结:

阿Q是一个地位低下、无依无靠、贫困的雇农。

统治阶级:

赵太爷

钱太爷

钱少爷

白举人

被压迫阶层:

阿Q、王胡、小尼姑、小D、吴妈以及闲人们

作者反复强调人们都不记得阿Q的“行状”,但他却以全知视角写了他的诸多“行状”,简要概括二、三两章分别写了阿Q的哪些“行状”?分析阿Q的性格特点、行为特点及形象特征。

《阿Q正传》第二、三回分别叫“优胜记略”、“续优胜记略”,什么叫“优胜”?

即胜利,如比赛得第一,赌博赢了,打架赢了,辈份比别人高了,见识比别人广了,自己的行为得到别人的赞赏了……

优胜:

①“先前阔”

②“真能做”

③“见识高”

④“癞疮疤”

⑤挨打的荣耀

⑥遭劫的安慰

研读第二章

①“先前阔”

“我们先前——比你阔多啦!你算是什么东西!”

与人口角

思考:表现阿Q怎样的心态?

这句话是阿Q面对现实的穷困感到无奈,用虚无飘渺的阔气来安慰自己,同时压倒别人取得精神上的胜利,这就是精神胜利法。

阿Q性格:_______________________

要强、妄自尊大

②“真能做”

有一个老头颂扬说:“阿Q真能做!”这时阿Q赤着膊,懒洋洋的瘦伶仃的正在他面前,别人也摸不着这话是真心还是讥笑,然而阿Q很喜欢。

不辨夸讽,将讥笑当作褒奖来满足自己

阿Q性格:_______________________

病态的自尊、自欺欺人

③“见识高”

全不在他眼睛里

看不起未庄人:

鄙薄城里人:

没见过城里人煎鱼

“我的儿子会阔得多啦!”

“条凳”“细葱丝”“这是错的”“可笑”

妄自尊大,狭隘保守

思考:阿Q自尊又自负,瞧不起未庄人,又“鄙薄城里人”,实际上表明了阿Q什么样的思想性格?

④“癞疮疤”

1.最恼人的是在他头皮上,颇有几处不知于何时的癞疮疤。这虽然也在他身上,而看阿Q的意思,倒也似乎以为不足贵的,因为他讳说"癞"以及一切近于"赖"的音,后来推而广之,"光"也讳,"亮"也讳,再后来,连"灯""烛"都讳了。一犯讳,不问有心与无心,阿Q便全疤通红的发起怒来。

阿Q性格:_____________________

敏感禁忌,内心脆弱

2.阿Q便全疤通红的发起怒来,估量了对手,口讷的他便骂,气力小的他便打;然而不知怎么一回事,总还是阿Q吃亏的时候多。于是他渐渐的变换了方针,大抵改为怒目而视了。

阿Q性格:____________

欺软怕硬

“你还不配……”

“我总算被儿子打了,现在的世界真不像样… …”

“打虫豸,好不好?我是虫豸——还不放么?”

“他觉得他是第一个能够自轻自贱的人,除了‘自轻自贱’不算外,余下就是‘第一个’,状元不也是‘第一个’么?”

思考:被取笑被打时,阿Q是怎样说和想的?读出相关语句。

⑤挨打的荣耀

思考:“我总算被儿子打了”这个想法表现了阿Q什么心理?

阿Q实际上失败了,但有不愿意面对失败,而以口头上占便宜的方式来安慰自己,同样是一种自欺欺人的精神胜利法。

思考:“打虫豸,好不好?我是虫豸——还不放么?”阿Q这一投降怎样理解?表现了阿Q的什么性格特点?

明确:面对比自己强大的对手,阿Q很懂得“审时度势”,马上卑躬屈膝起来,骨子里的“懦弱”和“卑怯”顿时显露无遗,他受过很多苦,深知反抗是得不到好处的,他通过“示弱”来换取“不挨打”,此时的阿Q,虽懦弱,却是广大生活在底层人们的弱小代表的一个缩影!

阿Q性格:_____________

懦弱卑怯 自轻自贱

思考:闲人们取笑欺负阿Q之后“心满意足”,而阿Q也很快就“心满意足”。两种“心满意足”有何不同?

闲人们:哙,亮起来了!

阿Q:你还不配!

闲人们:打!打!

阿Q:总算被儿子打了

闲人们:人打畜生!

阿Q:打虫豸,好不好?

“心满意足”是指闲人在欺负阿Q之后得到的一种卑微的精神愉悦,揭示了愚昧的民众缺乏起码的同情心。

闲人们心满意足

“心满意足”则是指精神上的虚幻的胜利。阿Q实际上是失败了,但是又不愿意面对失败,只得找些借口来安慰自己,甚至不惜自轻自贱,从而获得精神上的虚幻的胜利。

阿Q心满意足

思考:阿Q赌博,被抢,感到失败的痛苦了,但是他立刻转败为胜,他用了何种绝招?

⑥遭劫的安慰

阿Q性格:_______________________

自轻自贱、自我麻醉

自打嘴巴,转移痛苦。

思考:“他睡着了”有何深意?

指阿Q已经麻木,没有思想了。

妄自尊大

狭隘保守

争强好胜

懦弱卑怯

小 结

自尊自负

自轻自贱

自打嘴巴

结合上面第二章中的人物语言、心理、动作描写,小结阿Q的精神胜利法和性格特点。

精神胜利法

性格特点

“优胜”,用可怜而又可笑的“精神胜利法”获得的虚幻的胜利。

阿Q的精神胜利法是一种通过自尊自负、自轻自贱、自打嘴巴获得精神上的胜利的方法。现实处境糟糕,被人取笑甚至被人打,但用这种荒唐的方法,阿Q屡屡转败为胜,傲视任何人。

研读第三章

研读第三章“续优胜记略”(从“然而阿Q虽然常优胜”开始)这一章,作者记叙阿Q哪几件事?

①蒙赵太爷的打而受到“尊敬” ②因与王胡争胜而被打

③因小声咒骂假洋鬼子而挨打 ④因调戏小尼姑而被骂

败在王胡手下

败在王胡手下

挨了假洋鬼子“哭丧棒”

挨了假洋鬼子“哭丧棒”

调戏小尼姑

调戏小尼姑

1.阿Q被赵太爷打了嘴巴后,为什么反而“觉得赵太爷高人一等了”?

问题探究

他被赵太爷叫去打了嘴巴,可挨打之后,他想的是:“现在的世界太不成话,儿子打老子……”他想到赵太爷这么一个威风八面的人物现在竟成了他的儿子,便得意起来。

这种扭曲思想的形成,一方面因为,他在现实中处处碰壁,饱尝辛酸;另一方面,他又在幻想中自欺自慰,自傲自足,这就是阿Q的“精神胜利法”。他自认挨打是一种荣耀,挨打不但不能怨恨,反倒应该感激。而且,赵太爷越高人一等,他就越荣耀。

他对来自统治者的欺压麻木健忘,以自欺来自慰。他在现实中一次又一次地失败,可在精神上却一次又一次地“胜利”。

2.“阿Q此后倒得意了许多年”,阿Q得意什么?

他得意因为曾经受过赵太爷的打而换来了人们对他的“仿佛格外尊敬”。实际上这是一种可悲的奴相。

3.阿Q为什么讨厌甚至敢于打王胡?表现他怎样的思想性格?

打王胡:看不惯王胡的胡子

思想性格:蛮横霸道

4.阿Q见自己的虱子比不过王胡的“最初是失望,后来却不平了”,这是为什么?

这又是他麻木愚昧的表现,美比不过别人,就同别人比丑,赢了也算是一种莫大的胜利。

5.阿Q为什么讨厌假洋鬼子?知道假洋鬼子要打他,他做了什么动作?说明他什么性格?他受了屈辱很快又高兴了,为什么?

讨厌假洋鬼子:假辫子,憎恶权贵

动作:抽紧筋骨,耸了肩膀

性格:懦弱,奴性十足

高兴原因:忘却

①这两次挨打都是发生在阿Q被赵太爷打了嘴巴、出了名以后,他感到大家仿佛格外尊敬他,一般人不敢惹他。

②打他的两个人在阿Q看来最没资格——一个是自己藐视的人,一个是自己最厌恶的人。

6.藐视王胡被抓住碰头,辱骂“假洋鬼子”挨打。这两件事被阿Q认为是生平两件屈辱的事,原因是什么?

7.阿Q为什么要欺负小尼姑?哪些语言动作体现阿Q的卑鄙无赖的嘴脸?他用什么方法获得胜利?

欺负小尼姑原因:晦气,迁怒

语言动作:摩,扭住伊的面颊,拧,“和尚动得,我动不得”,十分得意地笑

获胜方法:欺凌弱小

8.阿Q“摩着”小尼姑的头“呆笑”,对刻画阿Q起何作用?

“摩着”这个词的意思是来回摩擦,用力不大,却充满占人便宜的成分,形象的表现出阿Q性格中一种流氓无赖的嘴脸。“呆笑”则写出了他欺软怕硬的丑态。

阿Q戏弄尼姑,尽显阿Q欺软怕硬,卑鄙无赖的嘴脸。“九分”是作者仿造的词语。作者略带幽默地讽刺了“酒店里的人”即看客:他们不但没有同情心,而且个个有着肮脏的灵魂。他们因为没有象阿Q那样亲手调戏小尼姑而感到不过瘾,所以比阿Q少一分得意。这表明当时人们之间缺乏起码的同情心。

9.与阿Q的“十分得意”相比,“酒店里的人”为什么只有“九分得意”?

“续优胜记略”中的这几件事,说明阿Q的“精神胜利法”还有哪些?表现他怎样的思想性格?

忘却失败

欺凌弱小

蛮横霸道

奴性十足

欺软怕硬

卑鄙无赖

小 结

精神胜利法

性格特点

自尊自负

自轻自贱

自打嘴巴

忘却失败

欺凌弱小

妄自尊大,狭隘保守

争强好胜,懦弱卑怯

蛮横霸道,奴性十足

欺软怕硬,卑鄙无赖

总 结

精神胜利法

性格特点

阿Q的双重人格

阿Q的双重人格

阿Q是羊而同时又是狼,可怜可恨。

“自己被人凌虐,但也可以凌虐别人;自己被人吃,但也可以吃别人。”

“对于羊显现凶兽相,而对于凶兽则显羊相,所以即使显得凶兽相,也还是卑怯的国民。”

——鲁迅《华盖集 ·忽然想到(七)》

分析“精神胜利法”

面对欺凌,阿Q一般会有三招应对:语言反驳、行动冲突、精神胜利。面对挑衅,阿Q会为了维护自尊而在语言上反驳,例如“你还不配”,“谁认便骂谁”等,这些都可以看出阿Q的反抗意识,当反抗受到欺压,就会产生行为冲突,也就是打架,打架的结果通常都是以瘦弱的阿Q失败告终,在现实中失败之后,阿Q采取的不是继续抗争,而是逃避现实,在精神上实现自欺欺人的“胜利”。

一种自我安慰的心理现象,一种不思进取,逃避现实,随遇而安的处事方式。

鲁迅对阿Q的态度:

“精神胜利法”的实质

阿Q形象的意义

阿Q是旧中国广大愚昧的不觉悟的国民的代表。小说节选部分集中写他的“精神胜利法”,暴露了旧中国国民愚昧懦弱的劣根性, “引起疗救的注意”。

鲁迅为什么要塑造这样的阿Q形象?

意图有两点:

一是“画出沉默国民的灵魂”,“暴露国民的弱点”,让读者了解长期封建统治所造成的可怕的国民的愚昧 ,意在“引起疗救的注意”;

二是总结辛亥革命失败的教训,批判它的妥协性和不彻底性。

优胜

续优胜记略

先前阔

真能做

见识多

光荣的癞头疮

挨打的荣耀

痛苦的转移

怕硬篇

欺人篇

麻木、愚昧、落后、无赖的奴才相

赵太爷的巴掌→更荣耀得意

王胡的碰墙→意外灭威风

假洋鬼子的哭丧棒→轻松高兴

调戏小尼姑→更轻松得意

优胜记略

续优胜记略

文章主旨

《阿Q正传》通过塑造阿Q形象,批判了国民性弱点,即批判“阿Q相”,揭露了当时社会的阶级压迫和剥削,反映了农民的苦难和革命要求,提出了农民的革命和出路问题,对革命前途问题进行了探索,表现了鲁迅高度的爱国主义精神和革命精神,深刻地揭露和批判了中国国民的劣根性和人性的“痼疾”。作者希望“揭出病苦,引起疗救的注意”,达到治病救人、改造国民性的目的。

讨论:你是怎么看待这种“阿Q精神胜利法”

苏格拉底很善于自嘲。他有位悍妻,曾当众痛骂他,还把冷水浇到他的头上。苏却说:雷声过后,必有大雨。后来他还进一步总结道:一个男人如果娶了个又丑又恶的妻子,就会成为一个哲学家。——乐观豁达

精神胜利法

客观的看,“精神胜利法”是处于无奈之中的“人”的—种几乎是无可非议的选择,精神胜利法可以缓解人们精神上的压力,保持自我内心的平衡。

但这种调节应该是适度的,阿Q的精神胜利法是被动适应方式,即“在无法改变自身实际社会地位的时候,以被动忍耐的方式适应被压迫、被蹂躏的悲惨处境”,是消极的。

对于失败,我们不能苟且,不能容忍,应该作出抗争,以求得实际的胜利。

新阿Q主义

我没钱,说明我不是守财奴!

我没车,说明我不需要考虑买车库!

我不是老板,说明我不怕职工倒炒我的鱿鱼!

我不是领导,说明我不用担心忙得开会找替身!

我没去国外旅游,是因为我怕被恐怖组织抓去做人质!

我没去开神七,是因为领导不准我请假去考飞船驾照!

切忌做学习生活中的阿Q

课堂练习

1.下列说法错误的一项是( )

A.《阿Q正传》是鲁迅最著名的一篇小说,也是世界文学宝库中的一颗明珠。1921年12月至1922年2月,分章连载在《晨报》副刊上,当时署名巴人。

B.作者在小说中无情地鞭挞和辛辣嘲讽了赵太爷、赵秀才、假洋鬼子之流;对阿Q则寄予同情,但也讽刺他的不觉悟,“哀其不幸,怒其不争”。

C.小说借故事情节,刻画典型环境下的典型人物。这篇小说的典型环境就是在未庄这个闭塞、落后的农村。

D.本文反映了封建统治所造成的国民的愚昧,深刻揭露封建势力凶残狡猾的反动本质,批判了资产阶级旧民主主义革命的妥协性和不彻底性。

C

2. 阿Q的精神胜利法说明了( )

A.国民的劣根性

B.群众的麻木性

C.作者的局限性

D.故事的虚构性

A

3.鲁迅塑造阿Q这个形象的意图是:( )

A.哀怜阿Q革命不成,反而被挂着革命党牌子的政客送上刑场的悲惨遭遇。

B.说明中国人如此愚昧落后,实在没什么希望。

C.批判辛亥革命的妥协性、不彻底性,脱离群众。

D.要画出这样国民的魂灵来,是想暴露国民的弱点的,以引起疗救的注意。

C D

作 业

以“阿Q读高中”为题,写一篇阿Q新传,批评我们学生身上的精神胜利法。

我愿意用我全部作品'换'鲁迅的一个短篇小说:如果能写出《阿Q正传》那样在中国文学史上地位的中篇,那我愿意把我所有的小说都不要了。

———莫言

作者出色地描写了那个与自己所创造的人物完全不同的阿Q形象,浮现出鲁迅自身的痛苦和哀愁。这种二重性深深浸润到作品的内部。

———村上春树

1915年诺奖得主罗曼罗兰看完法文译本,

感动的留下眼泪,此后一生,罗曼·罗兰

致力于鲁迅作品在法国的推广。

1994年诺奖得主的大江健三郎则把将鲁迅

当成精神依靠,他在12岁就已经阅读了

《阿Q正传》《孔乙己》等作品,说:

“在我有生之年,我希望向鲁迅先生靠近,

哪怕只能靠近一点点”。

品味鲁迅幽默而含讥、委婉而多讽、人物富于个性化的语言特色。

分析小说主要人物阿Q的艺术形象。

认识作品所揭示的国民性弱点及阿Q形象的当代内涵。

教 学 目 标

《阿Q正传》的问世

《阿Q正传》于1921年12月4日至1922年2月12日在《晨报副刊》上连载,署名为巴人。由鲁迅的学生、朋友孙伏园约稿,开始是发表在报纸的开心话专栏。这个专栏用今天的说法就是搞笑专栏,而小说的前两章也的确比较搞笑。但《阿Q正传》后面就不大搞笑了。孙伏园看后立刻明白了小说的分量,所以把小说转去了文艺版。今天回头看,这是报纸连载小说的特例。

《阿Q正传》后被收入第一部小说集《呐喊》中。出版后,深受中国和世界各国人民的喜爱,现已被译成多种文字,在世界上广泛流传。

小说共包括九章的内容,课文节选的是小说的第二章“优胜记略”和第三章“续优胜记略”。

作者简介

原名周樟寿,后改名周树人,字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。

1918年5月,首次以“鲁迅”为笔名,发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,“鲁迅”也是他影响最为广泛的笔名。五四运动前后,参加《新青年》杂志工作,成为“五四”新文化运动的主将。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

鲁迅

1881年9月25日~1936年10月19日

写 作 背 景

1911年的辛亥革命虽然推翻了封建帝制,使民主共和观念深入人心,但它没有完成反帝反封建的民主革命的任务,广大农民仍处于帝国主义和封建主义的双重剥削和压迫之下。封建统治阶级一方面对帝国主义者奴颜婢膝,另一方面用封建礼教、迷信和愚民政策对百姓进行镇压剥削。他们丧权辱国,却自称“天朝”,用这种“精神胜利法”对人民进行麻醉教育,造成了人民不觉醒的麻醉状态。

《阿Q正传》正向我们展示了辛亥革命前后这样一个畸形的中国社会和一群畸形的中国人的真实面貌。

鲁迅创作《阿Q正传》的目的:“画出这样沉默的国民的魂灵”,意在“暴露国民的弱点,揭露中国的病态社会,以引起疗救者的注意”。

⑴鲁迅在小说前言里解释,他应该叫阿Quei,但不知道他是不是中秋节出生,所以不能写桂花的桂;也不知道是否有哥哥叫阿富,所以也不能叫宝贵的贵,因此就用拼音的第一个字母Q来代替。

⑵之所以用Q,因为Q像没有五官的圆圆的脸,但有一条辫子,代表了当年汉人的耻辱。一个空白的脸,托一根辨子,体现出麻木的国民性,像被杀头也没表情的“吃瓜群众”的脸。

文 题 解 说

1.阿Q名字的由来

正

传

2

题为“正传”,一方面对儒家的“正名”说(孔子说的“名正言顺”)、旧社会阔人和立言的人、有历史癖和考据癖的人进行了讽刺。另一方面,又揭示了阿Q生活的社会环境及其社会地位。

不厌其烦地诉诸笔墨诠释“正传”的来历,目的在于对传统的正史进行否定,同封建文人划清界线,映射封建社会的主流思想及腐朽观念。具有讽刺幽默意味。

“我也很愿意如人们所说的,我只写出了现在以前的或一段时期,但我还恐怕我所看见的并非现代的前身,而是其后,或者竟是二三十年之后。”—鲁迅《〈(阿Q正传〉的成因》

我作此篇,实不以滑稽为目的。

一是“画出沉默国民的灵魂”,“暴露国民的弱点”,让读者了解长期封建统治所造成的可怕的国民的愚昧 ,意在“引起疗救的注意”;

二是总结辛亥革命失败的教训,批判它的妥协性和不彻底性。

姓名籍贯皆渺茫 闲话休题言正传

《阿Q正传》内容简介

1

序

自尊自负癞疮疤 即使挨打也优胜

2

优胜纪略

耸肩等候哭丧棒 欺软淫辱小尼姑

3

续优胜纪略

土谷祠里想孤孀 无处立足因吴妈

4

恋爱悲剧

生计无着恨小D 静修庵里偷萝卜

5

生计问题

风风光光回未庄 敬而远之一小偷

6

从中兴到末路

独自投身革命党 手执钢鞭将你打

7

革命

假洋鬼子真霸道 白盔白甲成碎片

8

不准革命

稀里糊涂成死囚 圆圈不圆也嚓嚓

9

大团圆

《阿Q正传》内容简介

小说共九章,可分为五大部分:

第一部分(第一章《序》):介绍阿Q的身世。

第二部分(第二章《优胜活动》、第三章《续优胜记略》):描写阿Q性格的主要特征——精神胜利法。

第三部分(第四章《恋爱的悲剧》、第五章《生计问题》、第六章《从中兴到末路》):描写阿Q在现实生活中的各种遭遇。

第四部分(第七章《革命》、第八章《不准革命》):描写阿Q在未庄风传辛亥革命中的表现和遭遇。

第五部分(第九章《大团圆》):阿Q被杀。

优胜记略:

写阿Q住在未庄的土谷祠里,以给人打短工度日。虽然常被村里人开玩笑,但内心他看不起村里人。他头上有癞疮疤,只要别人说有关疮疤的话题,他就发怒。如果觉得对手弱,他就故意找茬吵架。输的时候他在心里想,“我总算被儿子打了”,阿Q充满了优越感,如果优越感被粉碎了,他就又想:我是个“能够自轻自贱的”大人物,便又心满意足了。

续优胜记略:

阿Q和王胡打架,但是却输给了以为不是自己对手的王胡。碰巧遇到“假洋鬼子”,为了撒气,阿Q就骂了一句,结果遭到一顿痛打。遇到小尼姑后,阿Q对她又是骂脏话又是掐脸蛋,终于觉得刚才的憋气都散了,又充满了自豪感。

《阿Q正传》情节梗概

自读全文,完成以下任务

整理阿Q的档案资料,包括年龄、身份、家庭成员、婚姻状况、爱好、工作、住址、外貌特征等;

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}姓名

阿Q

性别

男

年龄

籍贯

身份地位

工作

婚姻状况

家庭成员

家庭住址

外形特征

兴趣爱好

性格特征

生平最得意的事

生平最值得炫耀的事

最受人欢迎的时候

死前最后一句话

口头禅

三十出头

不详

一无所有的贫苦农民

打零工

精神胜利法

癞疮疤

黄辫子

破夹袄

无

未婚

未庄土谷祠

喝酒、押牌宝

欺负小尼姑

进过城并看过杀头

从城里带东西

回来的日子

过了二十年

又是一个……

妈妈的

生平最得意的事:

生平第一件屈辱:

生平第二件屈辱:

生平最恼火的事:

欺负小尼姑

被王胡打了

被“假洋鬼子”打了

1.向吴妈求爱,被拒绝

2.让小D抢了饭碗

无名无姓,无家无根

没有家人,大龄未婚

没有固定收入、穿破 夹袄,头有癞疮疤

思考:通过以上信息,我们可以看到,阿Q是一个怎样的人?

地位低下

无依无靠

贫困

总结:

阿Q是一个地位低下、无依无靠、贫困的雇农。

统治阶级:

赵太爷

钱太爷

钱少爷

白举人

被压迫阶层:

阿Q、王胡、小尼姑、小D、吴妈以及闲人们

作者反复强调人们都不记得阿Q的“行状”,但他却以全知视角写了他的诸多“行状”,简要概括二、三两章分别写了阿Q的哪些“行状”?分析阿Q的性格特点、行为特点及形象特征。

《阿Q正传》第二、三回分别叫“优胜记略”、“续优胜记略”,什么叫“优胜”?

即胜利,如比赛得第一,赌博赢了,打架赢了,辈份比别人高了,见识比别人广了,自己的行为得到别人的赞赏了……

优胜:

①“先前阔”

②“真能做”

③“见识高”

④“癞疮疤”

⑤挨打的荣耀

⑥遭劫的安慰

研读第二章

①“先前阔”

“我们先前——比你阔多啦!你算是什么东西!”

与人口角

思考:表现阿Q怎样的心态?

这句话是阿Q面对现实的穷困感到无奈,用虚无飘渺的阔气来安慰自己,同时压倒别人取得精神上的胜利,这就是精神胜利法。

阿Q性格:_______________________

要强、妄自尊大

②“真能做”

有一个老头颂扬说:“阿Q真能做!”这时阿Q赤着膊,懒洋洋的瘦伶仃的正在他面前,别人也摸不着这话是真心还是讥笑,然而阿Q很喜欢。

不辨夸讽,将讥笑当作褒奖来满足自己

阿Q性格:_______________________

病态的自尊、自欺欺人

③“见识高”

全不在他眼睛里

看不起未庄人:

鄙薄城里人:

没见过城里人煎鱼

“我的儿子会阔得多啦!”

“条凳”“细葱丝”“这是错的”“可笑”

妄自尊大,狭隘保守

思考:阿Q自尊又自负,瞧不起未庄人,又“鄙薄城里人”,实际上表明了阿Q什么样的思想性格?

④“癞疮疤”

1.最恼人的是在他头皮上,颇有几处不知于何时的癞疮疤。这虽然也在他身上,而看阿Q的意思,倒也似乎以为不足贵的,因为他讳说"癞"以及一切近于"赖"的音,后来推而广之,"光"也讳,"亮"也讳,再后来,连"灯""烛"都讳了。一犯讳,不问有心与无心,阿Q便全疤通红的发起怒来。

阿Q性格:_____________________

敏感禁忌,内心脆弱

2.阿Q便全疤通红的发起怒来,估量了对手,口讷的他便骂,气力小的他便打;然而不知怎么一回事,总还是阿Q吃亏的时候多。于是他渐渐的变换了方针,大抵改为怒目而视了。

阿Q性格:____________

欺软怕硬

“你还不配……”

“我总算被儿子打了,现在的世界真不像样… …”

“打虫豸,好不好?我是虫豸——还不放么?”

“他觉得他是第一个能够自轻自贱的人,除了‘自轻自贱’不算外,余下就是‘第一个’,状元不也是‘第一个’么?”

思考:被取笑被打时,阿Q是怎样说和想的?读出相关语句。

⑤挨打的荣耀

思考:“我总算被儿子打了”这个想法表现了阿Q什么心理?

阿Q实际上失败了,但有不愿意面对失败,而以口头上占便宜的方式来安慰自己,同样是一种自欺欺人的精神胜利法。

思考:“打虫豸,好不好?我是虫豸——还不放么?”阿Q这一投降怎样理解?表现了阿Q的什么性格特点?

明确:面对比自己强大的对手,阿Q很懂得“审时度势”,马上卑躬屈膝起来,骨子里的“懦弱”和“卑怯”顿时显露无遗,他受过很多苦,深知反抗是得不到好处的,他通过“示弱”来换取“不挨打”,此时的阿Q,虽懦弱,却是广大生活在底层人们的弱小代表的一个缩影!

阿Q性格:_____________

懦弱卑怯 自轻自贱

思考:闲人们取笑欺负阿Q之后“心满意足”,而阿Q也很快就“心满意足”。两种“心满意足”有何不同?

闲人们:哙,亮起来了!

阿Q:你还不配!

闲人们:打!打!

阿Q:总算被儿子打了

闲人们:人打畜生!

阿Q:打虫豸,好不好?

“心满意足”是指闲人在欺负阿Q之后得到的一种卑微的精神愉悦,揭示了愚昧的民众缺乏起码的同情心。

闲人们心满意足

“心满意足”则是指精神上的虚幻的胜利。阿Q实际上是失败了,但是又不愿意面对失败,只得找些借口来安慰自己,甚至不惜自轻自贱,从而获得精神上的虚幻的胜利。

阿Q心满意足

思考:阿Q赌博,被抢,感到失败的痛苦了,但是他立刻转败为胜,他用了何种绝招?

⑥遭劫的安慰

阿Q性格:_______________________

自轻自贱、自我麻醉

自打嘴巴,转移痛苦。

思考:“他睡着了”有何深意?

指阿Q已经麻木,没有思想了。

妄自尊大

狭隘保守

争强好胜

懦弱卑怯

小 结

自尊自负

自轻自贱

自打嘴巴

结合上面第二章中的人物语言、心理、动作描写,小结阿Q的精神胜利法和性格特点。

精神胜利法

性格特点

“优胜”,用可怜而又可笑的“精神胜利法”获得的虚幻的胜利。

阿Q的精神胜利法是一种通过自尊自负、自轻自贱、自打嘴巴获得精神上的胜利的方法。现实处境糟糕,被人取笑甚至被人打,但用这种荒唐的方法,阿Q屡屡转败为胜,傲视任何人。

研读第三章

研读第三章“续优胜记略”(从“然而阿Q虽然常优胜”开始)这一章,作者记叙阿Q哪几件事?

①蒙赵太爷的打而受到“尊敬” ②因与王胡争胜而被打

③因小声咒骂假洋鬼子而挨打 ④因调戏小尼姑而被骂

败在王胡手下

败在王胡手下

挨了假洋鬼子“哭丧棒”

挨了假洋鬼子“哭丧棒”

调戏小尼姑

调戏小尼姑

1.阿Q被赵太爷打了嘴巴后,为什么反而“觉得赵太爷高人一等了”?

问题探究

他被赵太爷叫去打了嘴巴,可挨打之后,他想的是:“现在的世界太不成话,儿子打老子……”他想到赵太爷这么一个威风八面的人物现在竟成了他的儿子,便得意起来。

这种扭曲思想的形成,一方面因为,他在现实中处处碰壁,饱尝辛酸;另一方面,他又在幻想中自欺自慰,自傲自足,这就是阿Q的“精神胜利法”。他自认挨打是一种荣耀,挨打不但不能怨恨,反倒应该感激。而且,赵太爷越高人一等,他就越荣耀。

他对来自统治者的欺压麻木健忘,以自欺来自慰。他在现实中一次又一次地失败,可在精神上却一次又一次地“胜利”。

2.“阿Q此后倒得意了许多年”,阿Q得意什么?

他得意因为曾经受过赵太爷的打而换来了人们对他的“仿佛格外尊敬”。实际上这是一种可悲的奴相。

3.阿Q为什么讨厌甚至敢于打王胡?表现他怎样的思想性格?

打王胡:看不惯王胡的胡子

思想性格:蛮横霸道

4.阿Q见自己的虱子比不过王胡的“最初是失望,后来却不平了”,这是为什么?

这又是他麻木愚昧的表现,美比不过别人,就同别人比丑,赢了也算是一种莫大的胜利。

5.阿Q为什么讨厌假洋鬼子?知道假洋鬼子要打他,他做了什么动作?说明他什么性格?他受了屈辱很快又高兴了,为什么?

讨厌假洋鬼子:假辫子,憎恶权贵

动作:抽紧筋骨,耸了肩膀

性格:懦弱,奴性十足

高兴原因:忘却

①这两次挨打都是发生在阿Q被赵太爷打了嘴巴、出了名以后,他感到大家仿佛格外尊敬他,一般人不敢惹他。

②打他的两个人在阿Q看来最没资格——一个是自己藐视的人,一个是自己最厌恶的人。

6.藐视王胡被抓住碰头,辱骂“假洋鬼子”挨打。这两件事被阿Q认为是生平两件屈辱的事,原因是什么?

7.阿Q为什么要欺负小尼姑?哪些语言动作体现阿Q的卑鄙无赖的嘴脸?他用什么方法获得胜利?

欺负小尼姑原因:晦气,迁怒

语言动作:摩,扭住伊的面颊,拧,“和尚动得,我动不得”,十分得意地笑

获胜方法:欺凌弱小

8.阿Q“摩着”小尼姑的头“呆笑”,对刻画阿Q起何作用?

“摩着”这个词的意思是来回摩擦,用力不大,却充满占人便宜的成分,形象的表现出阿Q性格中一种流氓无赖的嘴脸。“呆笑”则写出了他欺软怕硬的丑态。

阿Q戏弄尼姑,尽显阿Q欺软怕硬,卑鄙无赖的嘴脸。“九分”是作者仿造的词语。作者略带幽默地讽刺了“酒店里的人”即看客:他们不但没有同情心,而且个个有着肮脏的灵魂。他们因为没有象阿Q那样亲手调戏小尼姑而感到不过瘾,所以比阿Q少一分得意。这表明当时人们之间缺乏起码的同情心。

9.与阿Q的“十分得意”相比,“酒店里的人”为什么只有“九分得意”?

“续优胜记略”中的这几件事,说明阿Q的“精神胜利法”还有哪些?表现他怎样的思想性格?

忘却失败

欺凌弱小

蛮横霸道

奴性十足

欺软怕硬

卑鄙无赖

小 结

精神胜利法

性格特点

自尊自负

自轻自贱

自打嘴巴

忘却失败

欺凌弱小

妄自尊大,狭隘保守

争强好胜,懦弱卑怯

蛮横霸道,奴性十足

欺软怕硬,卑鄙无赖

总 结

精神胜利法

性格特点

阿Q的双重人格

阿Q的双重人格

阿Q是羊而同时又是狼,可怜可恨。

“自己被人凌虐,但也可以凌虐别人;自己被人吃,但也可以吃别人。”

“对于羊显现凶兽相,而对于凶兽则显羊相,所以即使显得凶兽相,也还是卑怯的国民。”

——鲁迅《华盖集 ·忽然想到(七)》

分析“精神胜利法”

面对欺凌,阿Q一般会有三招应对:语言反驳、行动冲突、精神胜利。面对挑衅,阿Q会为了维护自尊而在语言上反驳,例如“你还不配”,“谁认便骂谁”等,这些都可以看出阿Q的反抗意识,当反抗受到欺压,就会产生行为冲突,也就是打架,打架的结果通常都是以瘦弱的阿Q失败告终,在现实中失败之后,阿Q采取的不是继续抗争,而是逃避现实,在精神上实现自欺欺人的“胜利”。

一种自我安慰的心理现象,一种不思进取,逃避现实,随遇而安的处事方式。

鲁迅对阿Q的态度:

“精神胜利法”的实质

阿Q形象的意义

阿Q是旧中国广大愚昧的不觉悟的国民的代表。小说节选部分集中写他的“精神胜利法”,暴露了旧中国国民愚昧懦弱的劣根性, “引起疗救的注意”。

鲁迅为什么要塑造这样的阿Q形象?

意图有两点:

一是“画出沉默国民的灵魂”,“暴露国民的弱点”,让读者了解长期封建统治所造成的可怕的国民的愚昧 ,意在“引起疗救的注意”;

二是总结辛亥革命失败的教训,批判它的妥协性和不彻底性。

优胜

续优胜记略

先前阔

真能做

见识多

光荣的癞头疮

挨打的荣耀

痛苦的转移

怕硬篇

欺人篇

麻木、愚昧、落后、无赖的奴才相

赵太爷的巴掌→更荣耀得意

王胡的碰墙→意外灭威风

假洋鬼子的哭丧棒→轻松高兴

调戏小尼姑→更轻松得意

优胜记略

续优胜记略

文章主旨

《阿Q正传》通过塑造阿Q形象,批判了国民性弱点,即批判“阿Q相”,揭露了当时社会的阶级压迫和剥削,反映了农民的苦难和革命要求,提出了农民的革命和出路问题,对革命前途问题进行了探索,表现了鲁迅高度的爱国主义精神和革命精神,深刻地揭露和批判了中国国民的劣根性和人性的“痼疾”。作者希望“揭出病苦,引起疗救的注意”,达到治病救人、改造国民性的目的。

讨论:你是怎么看待这种“阿Q精神胜利法”

苏格拉底很善于自嘲。他有位悍妻,曾当众痛骂他,还把冷水浇到他的头上。苏却说:雷声过后,必有大雨。后来他还进一步总结道:一个男人如果娶了个又丑又恶的妻子,就会成为一个哲学家。——乐观豁达

精神胜利法

客观的看,“精神胜利法”是处于无奈之中的“人”的—种几乎是无可非议的选择,精神胜利法可以缓解人们精神上的压力,保持自我内心的平衡。

但这种调节应该是适度的,阿Q的精神胜利法是被动适应方式,即“在无法改变自身实际社会地位的时候,以被动忍耐的方式适应被压迫、被蹂躏的悲惨处境”,是消极的。

对于失败,我们不能苟且,不能容忍,应该作出抗争,以求得实际的胜利。

新阿Q主义

我没钱,说明我不是守财奴!

我没车,说明我不需要考虑买车库!

我不是老板,说明我不怕职工倒炒我的鱿鱼!

我不是领导,说明我不用担心忙得开会找替身!

我没去国外旅游,是因为我怕被恐怖组织抓去做人质!

我没去开神七,是因为领导不准我请假去考飞船驾照!

切忌做学习生活中的阿Q

课堂练习

1.下列说法错误的一项是( )

A.《阿Q正传》是鲁迅最著名的一篇小说,也是世界文学宝库中的一颗明珠。1921年12月至1922年2月,分章连载在《晨报》副刊上,当时署名巴人。

B.作者在小说中无情地鞭挞和辛辣嘲讽了赵太爷、赵秀才、假洋鬼子之流;对阿Q则寄予同情,但也讽刺他的不觉悟,“哀其不幸,怒其不争”。

C.小说借故事情节,刻画典型环境下的典型人物。这篇小说的典型环境就是在未庄这个闭塞、落后的农村。

D.本文反映了封建统治所造成的国民的愚昧,深刻揭露封建势力凶残狡猾的反动本质,批判了资产阶级旧民主主义革命的妥协性和不彻底性。

C

2. 阿Q的精神胜利法说明了( )

A.国民的劣根性

B.群众的麻木性

C.作者的局限性

D.故事的虚构性

A

3.鲁迅塑造阿Q这个形象的意图是:( )

A.哀怜阿Q革命不成,反而被挂着革命党牌子的政客送上刑场的悲惨遭遇。

B.说明中国人如此愚昧落后,实在没什么希望。

C.批判辛亥革命的妥协性、不彻底性,脱离群众。

D.要画出这样国民的魂灵来,是想暴露国民的弱点的,以引起疗救的注意。

C D

作 业

以“阿Q读高中”为题,写一篇阿Q新传,批评我们学生身上的精神胜利法。