统编版高中语文选择性必修下册10.2《归去来兮辞并序》课件(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修下册10.2《归去来兮辞并序》课件(共45张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 340.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

导入新课

1600多年前,时维东晋,一位诗人曾给我们精心描绘了一个民生和乐、没有阶级压迫和剥削的理想乐土——世外桃源式的“大同社会”,这位诗人就是陶渊明。他既是一位才华横溢的诗人,又是一位清高孤傲的理想主义者。虽少年时代怀有“大济苍生”的猛志,可污浊的社会现实将其理想击得粉碎。当“达”不能兼济天下时,他选择了独善其身,毅然决然地走上了一条布满鲜花也充溢汗水的归隐之路。今天我们即来学习他的名作《归去来兮辞》,去体会陶渊明辞别官场、归园田居的乐趣。

诀别官场的宣言书,归隐田园的告白辞——

知人论世:了解陶渊明其人其作及写作背景,把握相关文体知识。

壹

梳理文本:疏通文言字词句障碍,读懂文意。把握陶渊明辞官归隐的原因。

把握情感:体会陶渊明辞官归隐的感情变化及怅然慷慨中蕴含的眷恋生活之情。

贰

叁

肆

鉴赏文本:赏析重点语句的内容和表现手法,探究陶渊明的隐者形象。

学习目标

陶渊明(约365-427),名潜,字元亮,浔阳柴桑(今江西九江)人,自称“五柳先生”,世称“靖节先生”。东晋诗人、辞赋家、散文家。曾任江州祭酒、镇军参军、建威参军等职,最末一次出仕为彭泽令,80余天便弃官而去,从此归隐田园。陶渊明长于诗文辞赋,题材有二:其一寄寓抱负,多悲愤慷慨之音;其二描绘田园美景,寄托洁身自好的高洁志趣,也因此成为我国第一位名副其实的田园诗人,诗风“冲澹自然”,被誉为“古今隐逸诗人之宗”。

主要作品:《饮酒》《归园田居》《桃花源记》《五柳先生传》《归去来兮辞》《桃花源诗》等。

知人:了解作者

论世:背景介绍

本文是晋安帝义熙元年(405)11月,41岁的陶渊明辞去彭泽令回家时所作。这是作者最后一次出仕,做了八十几天的彭泽令。陶渊明的归隐是出于对腐朽现实的不满,当时郡里一位督邮来彭泽巡视,要他束带(正装)迎接,以示敬意,他气愤地说:“吾不能为五斗米而折腰,拳拳事乡里小人邪!”即日解绶去职,赋《归去来兮辞》,以表达其辞离官场、回归田园之初的激动欣喜之情。

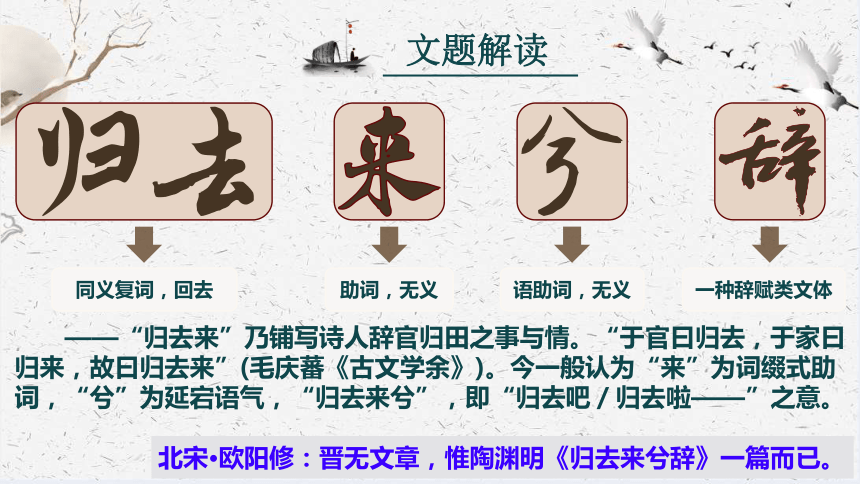

同义复词,回去

助词,无义

语助词,无义

一种辞赋类文体

——“归去来”乃铺写诗人辞官归田之事与情。“于官曰归去,于家曰归来,故曰归去来”(毛庆蕃《古文学余》)。今一般认为“来”为词缀式助词,“兮”为延宕语气,“归去来兮”,即“归去吧/归去啦——”之意。

北宋?欧阳修:晋无文章,惟陶渊明《归去来兮辞》一篇而已。

文题解读

战国后期诗人屈原在楚地民歌的基础上创造出的一种新体诗,也称楚辞。常与“赋”并称“辞赋”。

wú chóu chàng jiàn yáng xī pú

将芜 惆 怅 不谏 轻飏 熹微 僮仆

zūn shāng zhuó miàn qì jiǎo

盈樽 壶觞 自酌 眄庭柯 流憩 矫首

xiá xiù yì huán chóu yǎo tiǎo

遐观 出岫 景翳翳 盘桓 西畴 窈窕

qí qū hé huáng yún zǐ gāo hè

崎 岖 曷不 遑遑 耘耔 东皋 寻壑

zài zhào

载欣载奔 棹孤舟

任务驱动:

快读文序部分,结合注释疏通文言障碍,思考陶渊明就职赴任、辞官归隐的原因各是什么,并给小序划分层次并概括层意。

解读文序

余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途。会有四方之事,诸侯以惠爱为德,家叔以余贫苦,遂见用于小邑。于时风波未静,心惮远役,彭泽去家百里,公田之利,足以为酒。故便求之。

凭借

营生本领

维持生计

即有做官的念想

轻快状

被

爱惜人才

恰逢

指天下动荡军阀混战

距离

没有门路

到、往

储备、存放

亲戚故交

做,担任

把…当作

到远方供职

因此

因为

在这时

酿造

指战乱未停

孩童

充满

供养自己

害怕

营利,指收获的粮食

及少日,眷然有归欤之情。何则?质性自然,非矫厉所得。饥冻虽切,违己交病。尝从人事,皆口腹自役。于是怅然慷慨,深愧平生之志。犹望一稔,当敛裳宵逝。寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职。仲秋至冬,在官八十余日。因事顺心,命篇曰《归去来兮》。乙巳岁十一月也 。

思念状

等过了没几天

回去的心思

本性

造作勉强

违背心志

收拾行装连夜离去

不久

秋季第二个月,八月

交相

痛苦

从事

指做官

为养生糊口而役使自己

惆怅慨叹

庄稼成熟。指一年

急速奔驰

顺遂

命制,指写作

急切

解免

离开

能够做到或改变的

我的家境贫困,耕田种植(产出的粮食)不够用来供养自己的生活。家中孩子又很多,米缸里经常没有存粮,维持生计所需的资本,没有好的办法解决。亲戚朋友多劝我出去谋个官职,我心里也滋生了这种念想,可是求官又缺少门路。恰逢这时天下动荡不安,地方大吏把爱惜人才当做美德,叔父因为看到我贫苦(就加以推荐),于是被任命为小城的官吏。在这时战乱没有平息,心里害怕到远地供职。彭泽县距离家乡只有一百里路程,公田收获的粮食也足够酿酒之用,所以就请求去那里供职。等过了没几天,便有了思念家园、辞官回去的心情。为什么呢?因为我的本性坦率自然,不会勉强造作;饥饿受冻虽然急迫,但违反自己的意志就会(身心)都感到痛苦。曾经做过官,但都是为了谋生糊口而役使自己;于是惆怅感叹,深深有愧于平生的志愿。但还是想再等上一年,就收拾行装连夜离去。不久,嫁给程家的妹妹在武昌去世,去吊丧的心情非常急迫,就自己弃官离职了。从秋八月到冬季,做了八十多天的官。因为辞官的事顺遂心意,写了这篇文章,命题为《归去来兮》。时间是乙巳年十一月。

陶渊明在迫于生计步入仕途后,他发现出仕并不能实现自己的宏图猛志,在官场上也难有所作为;而折腰为吏以事他人,与黑暗腐朽妥协同化又违背了自己的心志,这种身体心灵双重煎熬导致的抑郁痛苦远比忍冻受饿的现实更让人难以忍受(污浊的官场环境使他感到“深愧平生之志”,而自己“质性自然,非矫厉所得”,又不想强迫自己做不愿做的事),就只有选择躬耕归隐之路,尤其是在接到程氏妹丧于武昌的消息,便心情急迫,弃官奔丧,从此彻底回归田园,恬淡自适,潇洒生活。

——小序部分即按照序文的一般格式展开,交代了本文的写作时间、缘由和背景,作者入仕的经过和辞官的原因。

小序总结

归去来兮,田园将芜胡不归?既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。

第一段

回去吧

荒芜

“何”,为什么

介,让

意愿,心志

表被动

身体

劳烦

役使

为什么

连,并列

悔悟

取独

挽回

补救

确实

迷路

正确/错误

漂流摇荡状

(船)缓进

微风拂动状

行人

光线微弱状

遗憾

表修饰

用、拿

句中语助

舒缓音节

觉察

明白

快回家去吧!田园都快要荒废了,为什么还久久不回家呢?既然自己让心志被形体劳役,为什么还要内心惆怅又暗自伤悲呢?我悔悟过去的错误实在无法挽回,但也清楚地知道在未来的岁月里还是可以补救的。实际上我误入迷途还不算太远,也觉悟到现在归园才是正确的选择,而过去出仕的做法是错误的。船在水面上轻轻地飘摇着前进,和风徐徐吹拂着我的衣裳。我向行人打听着前面所剩的道路,只是遗憾这晨光朦胧天不明亮。

?“归去来兮,田园将芜胡不归?…奚惆怅而独悲?”开篇连用两个反问句,有何作用?

开门见山,直抒胸臆,喝出久蓄胸中之想法:既有对自己久滞官场致使田园荒芜的自责,也抒发了自己当初为了养生糊口不得不出仕的悔恨和痛苦,以表达自己辞决官场心愿的笃定、归田躬耕态度的坚决。

?如何理解“悟已往之不谏,……觉今是而昨非”四句话?

这是自我安慰宽解之辞:悟已往之不谏——过去的官场经历已成既定事实,这是不可挽回也无法改变的了,后悔之意溢于言表;知来者之可追——知道未来的事还来得及补救,那就趁早趁快去改变,自我安慰中充满了新生的希望。

用今“是”昨“非”直接表明选择:鄙弃官场,热爱田园,毅然决然回归本心。

?“舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣”,此处写景有什么作用?

借景抒情,情景交融:用舟轻快、风吹衣的情态来表现自己辞官归田途中的轻松愉悦,自在舒畅,形象生动,富有情趣,感染力强。

一、毅然决然弃官归园之因由及途中归心之急切。

误入官场的自责自悔;

及时醒悟的自宽自喜;

踏上归途的欢快急切。

?诗人归家的迫切心理表现在哪里?

“问征夫”:动作细节描写——欲知归途尚有多远(反复询问路上行人以写急切);

“恨晨光”:心理细节描写——感叹时间过得很慢(归途中一直盘算着何时才能到家的心理),一个“恨”字,尤见迫切之情,溢于言表。

且归途中对舟和风的景物描写——轻飏的“遥遥”之舟,吹衣的“飘飘”之风,寄寓归途中轻松舒畅、自由美好的心情。

这些都可见其辞官归园时的欢快愉悦,也侧面表现出归心的迫切,归园的期待。

已往

昨非

出仕

归园

来者

今是

对

比

乃瞻衡宇,载欣载奔。僮仆欢迎,稚子候门。三径就荒,松菊犹存。携幼入室,有酒盈樽。引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。倚南窗以寄傲,审容膝之易安。园日涉以成趣,门虽设而常关。策扶老以流憩,时矫首而遐观。云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

于是,才

看,远望

“横”

语助

指隐者居处

adj→n,儿童

满,倒满

拿起

表目的,来

看

使…愉快

寄托傲世情怀

接近

尚且,还

深知

指居处狭小

使…安适

每天

游玩

设置

表转折

拄着

拐杖

漫步、休息

举、抬

表修饰

峰峦

无意

日光

阴暗状

落山

徘徊流连

表承接

还巢

表修饰

第二段

表修饰

表结果

表修饰

我才看到了简陋的家门,就高兴地向前飞奔。家里的僮仆热烈地迎接我啊,孩子们也在家门口等候我的归来。庭院中的小路快要荒芜了,那松和菊仍然存活着。我牵着孩子们走进屋内,美酒已经斟满了酒杯。我拿起酒壶酒杯自斟自饮,醉意朦胧地看着院中树木,不禁喜形于色。靠着南窗寄托着我傲世的情怀,我深知住在陋室中更能让人安适。每天在园中游玩,成为我的乐趣,虽然设置的有门却是经常关闭着。我也会拄着拐杖外出,随意走走或休息,也常抬起头望着远方。白云自然而然地冒出山头,鸟儿因飞倦了就知道回巢。日光渐渐暗淡下来,太阳即将落山了,我抚摸着孤松流连忘返。

思考:?作者抵家前后有哪些活动?心情怎样?他享受到了哪些乐趣?

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}时间节点

事 件

心 情

乐 趣

抵家前

乃瞻衡宇,

载欣载奔。

欣喜若狂

归来之乐

抵家时

僮仆欢迎,

稚子候门。

温馨安慰

亲情之乐

抵家后

有酒盈樽,

引壶觞自酌。

酣畅快意

饮酒之乐

三径就荒,

松菊犹存。

淡泊宁静

赏菊之乐

倚南窗寄傲,

审容膝易安。

舒适安逸

居家之乐

策扶老流憩,

时矫首遐观。

流连忘返

园游之乐

?作者抵家时的欣喜体现在哪些词句中?

“载欣载奔”“僮仆欢迎,稚子候门”,可感受到的是作者从官场辞归(人生失意),初抵家门时,家里主仆全都出来欢迎等候的热烈情状,所见的是妻儿皆乐的情景,尤其具有情味的是妻子,好似不出来迎接,但由“有酒盈樽”可知隐含着的妻子盼归的盛情,丝毫不见家人的任何鄙视或拒绝的情绪,而这恰是熨平他官场归来的失意落寞,甚至潜藏隐忧的一剂良药,是他能够安享子女绕膝、家人偕乐的天伦乐土!

?作者提到“松菊犹存”“ 抚孤松”,这有何意义?

“松菊”常象征孤傲高洁、正直独立的贞士品格。“松菊犹存”喻自己高洁的品格仍在,尚未被流俗风气玷染。“抚孤松”借孤松咏怀,喻坚守卓然独立的坚贞气节。

陶渊明将松树的傲岸不群、挺拔向上,菊花的素雅宁静、淡泊无争,与自己不同于流俗的志趣相联系,以表达自己傲岸贞介、不同流合污的逸士之节操。

?“倚南窗以寄傲,审容膝之易安”两句用了什么手法?有何表达效果?

用典、夸张:“审容膝之易安”是用典。

晋·皇甫谧《高士传·陈仲子》:“陈仲子者,…楚王闻其贤,欲以为相,妻曰:‘夫子左琴右书,乐在其中矣!…所安不过容膝,食方丈于前,所甘不过一肉。’于是出谢使者。遂相与逃去,为人灌园。”后以“容膝”言居室之狭小,含有安贫乐道、淡泊宁静、孤高贞介、无意富贵名利之意。

对比。“寄傲”指的是精神上的富足孤高,“审容膝之易安”指的是物质生活的清贫,二者间的对比,以突出清高傲世的情怀,有淡泊明志之意。

?如何理解“云无心以出岫,鸟倦飞而知还”两句?

拟人、象征,把云和鸟人格化,用“无心”形容流云,用“知还”形容倦鸟。以云的无心出山,象征自己的无意求富贵而出来做官,说明出仕是无心的,表现了作者的反省和自责;借鸟的倦飞还巢,象征自己的急于辞官归田,含蓄表达了他对仕途生活的厌倦之情和对自由自在的田园生活的向往。

作者触景生情,形象地表现自己“脱离官场,回归田园”的欣慰畅快之情。

?本段是按怎样的顺序展开的?

顺序:初回之慰——室居之趣——园游之乐

陶渊明归家后,心情舒畅快慰,从“乃瞻衡宇”到“初抵家门”,从“室中之乐”到“园中之乐”,创设了一个安乐闲适、轻松自在的家居生活意境,也抒发了作者洁身自好、孤芳自赏的情怀。

二、回归家园前后从身体到心灵上的各种快慰和满足——

亲情欢聚的天伦之乐;

饮酒赏菊的自得之乐;

舒适安逸的家居之乐;

流连忘返的园游之乐。

归去来兮,请息交以绝游。世与我而相违,复驾言兮焉求?悦亲戚之情话,乐琴书以消忧。农人告余以春及,将有事于西畴。或命巾车,或棹孤舟。既窈窕以寻壑,亦崎岖而经丘。木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。善万物之得时,感吾生之行休。

表并列

表转折

语助

驾车

疑代,什么

感到愉悦

知心话

n→v,弹琴读书

感到快乐

停息

断绝

到来

耕作之事

田地

有时

命人备置

划桨

曲折幽深状

循着,沿着

经过

表修饰

指水源头

羡慕

顺应天时

将要终结

感喟

表目的

把,用

草木生长旺盛状

茂盛

水缓流状

将要、临近

回家去吧,我要断绝与官场的交游。世俗与我的志趣相违悖,还要驾车出去追求什么呢?亲人一起聊聊知心话,我感到满心愉悦,闲时抚琴读书也可以消除忧愁,我感到满心快乐。春天到了,农人会把这消息告诉我,(让我作好准好)将要到西边田地去耕种劳作。有时我会坐上装有帘幕的小车,或者划着一只小船外出。有时也会沿着幽深曲折的山谷,或者经过崎岖道路的山丘游玩。树木在春天欣欣向荣地生长着,泉源的细水涓涓地流淌着。我羡慕万物恰逢繁荣滋长的好时节,却又感叹自己的一生将要结束了。

第三段

思考:?作者归隐田园后的生活乐趣,从哪些文字中可以看出来?

三、铺写归田后农村生活的种种乐趣:与邻里交往(闲谈、耕作)和出游见闻之乐,也表达了人生短暂、当顺遂本心的喟叹。

?“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。善万物之得时,感吾生之行休。”这后四句抒发了怎样的思想感情?有什么作用?

通过描写草木生机勃勃、泉水奔流不息来抒发对田园生活的无限热爱;

触景生情,以万物能够顺应天时,自在生长,反衬自己“不得时”,抒发了自己生不逢时、猛志难伸的沉痛感伤;

以自然万物的自在永恒反衬生命的短暂仓促,抒发人生苦短的惆怅;

结构上,承上启下,由写景过渡到抒情,并为尾段的抒情性议论铺垫。

?有人说,“善万物之得时,感吾生之行休”有兴尽悲来之叹。你如何理解?

由物及人,有人生短暂之感叹:由春来万物复苏,生机勃勃之景,联想到自然界的生生不息,亘古永恒,进而联想到人生短暂,生命仓促,那就更应顺遂本心,宁静安和,自在从容,及时行乐,而不能折节忍辱,委曲求全,蝇营狗苟,迷失自我。——本句有体悟人生奥义的返璞归真,静谧中有愉悦,沉郁处实旷达。

已矣乎!寓形宇内复几时?曷不委心任去留?胡为乎遑遑欲何之?富贵非吾愿,帝乡不可期。怀良辰以孤往,或植杖而耘耔。登东皋以舒啸,临清流而赋诗。聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!

第四段

算了吧。语助连用加强语气(无奈)

寄托

天地间

“何”

指生死

顺从,交付

指随心所欲

惊恐匆忙

心神不宁

到、往

指仙居

留恋

爱惜

期求

独自

有时

倚杖

扶杖

表因果

除草

培土

表修饰

水边向阳高地

来

放声长啸

姑且

顺遂自然

度完生命

乐天安命

疑虑

犹疑

任随

意愿

还是算了吧,寄身于天地间又能有多长时间呢?为什么不能随心所欲顺随自然地面对生与死呢?为什么还要遑遑不安想去哪里?享受荣华富贵不是我本来的心愿,而飞升仙境也是不可期求的。我爱惜这美好时光常常独自出游,有时我会倚着手杖在田边除草培土,有时又会登上东边的高地放声长啸,面对清澈的流水吟诵诗篇。让我姑且随着自然的变化走向生命的尽头,抱着乐天安命的心态又还有什么可犹疑的呢?

思考:?“寓形宇内复几时?曷不委心任去留?”这连续两个问句抒发了作者怎样的感慨?

感叹人生苦短仓促,当随心所欲,快意人生。

陶渊明清楚地知道自己不妄图富贵,不痴迷仙道,他只想趁美好时光,及时行乐,养性怡情:或躬耕田园,自给自足;或登临览胜,舒啸赋诗。——顺乎自然天道在田园间、林泉下畅享生命之旅,自在随心,宁静安和,淡泊清雅,孤傲高洁——这是乐天安命、顺其自然、孤高贞介的隐逸情怀。

?面对如此短暂仓促的生命,陶渊明决计怎样去度过呢?

怀良辰以孤往,

或植杖而耘耔。

登东皋以舒啸,

临清流而赋诗。

悠游山水,

躬耕田园。

独抒性灵,

寄情诗赋。

生活追求

精神追求

?面对诗意温情的田园生活,陶渊明又发出了怎样的慨叹?有怎样的内涵?

聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!

陶渊明能顺应自然,淡泊宁静,乐天安命,超越生死,这有别于儒家“立德、立功、立言”以留名于世的“三不朽”思想,也有别于道家炼丹学道、飞升成仙以潇洒长生的幻想,这体现了他隐逸自适、乐天安命的思想及返璞归真、遗世独立、超脱生死、旷达自由的精神,也流露出他无可奈何、听天由命的消极情绪,是他欲冲破黑暗而不能的保身之计,也是其人性减弱的一种表现。

——文本于卒章显志中凸显了诗人归隐田园的复杂心情。

四、回归田园后于耕作遣怀中对生命的体认与感悟。

归田生活的全部元素:劳作、赏景、遣怀。

生命的体悟:挣脱名利羁绊的淡泊宁静、摆脱生死束缚的旷达自适——顺其自然,高洁淡泊,自由安和,乐天安命。

文章导图

总结全文

《归去来兮辞》是陶渊明辞官归田之际与上流社会公开决裂的“政治宣言书”。文章表达作者对黑暗官场的厌恶和鄙视,以大篇幅铺写他脱离官场的无限喜悦,想象归隐田园的无限乐趣,表现了陶渊明对大自然和隐居生活的向往和热爱,在卒章显志中表达顺应自然、乐天安命的情怀。

拓展延伸

?如何理解陶渊明的“隐逸”思想及其行为?

“兼济天下”规范了古代士子的心路历程,“出仕”是文人志士必然的价值取向,而在封建专制统治下,他们只能在无条件服从与维护自身尊严、保持独立人格的矛盾中苦苦挣扎,除陶渊明外,李白、苏轼、辛弃疾等人也都曾流露过归隐的心绪,只不过陶渊明更为明显,且付诸实际行动罢了。

作为中国第一位隐逸、田园诗人,陶渊明的“济世”有些让人费解。他晚年作过大量诗,“猛志”一词出现多次,这显然表明有一股济世的热流贯穿其一生,“平淡自然”的诗风始终未能掩盖此股热流的跃动,这看似恬淡的归隐并不意味着痛苦的消失,而是象征着苦难的加剧,即“自以心为形役,奚惆怅而独悲”。而“归去来兮”“已矣乎”“胡为乎遑遑欲何之”等句也表明诗人在惆怅悲苦中饱受折磨,他无法忍受官场对人本性的扭曲,只得回归田园,崇尚自然(质朴真实、率性而行的本性),追求“本我”“真我”,而不一味趋同主流价值,以求保存他的社会政治理想和人格追求,字里行间充溢着济世不得的痛苦煎熬与回归田园的无可奈何。

故本文表现的思想感情,既有回归田园的欢愉喜悦,又有理想受挫的失落忧伤。文中呈现了宁静朴素、恬淡自适、乐天安命的归田情趣,并不意味着陶渊明是消极避世的。

?在面对短暂仓促的生命时,陶渊明和王羲之都有自己的思索和认识,他们之间有何异同?

王羲之与陶渊明的“同”:

《兰亭集序》和《归去来兮辞并序》,都体现了魏晋时代文士的“人的觉醒”和“山水的发现”,表达了对生命和自然的感悟和思考。王羲之和陶渊明都在人生苦短、生命仓促的现实面前,有着心灵的悸动和思想的波澜,并在自然中感受到生命的气息和衷心的欢愉。

从人生经历和个人思想来看,他们有着相似之处:都曾关注现实,都曾受到儒家思想的深刻影响。王羲之对天下大事、军务、民政的清醒认识,陶渊明说自己少时“猛志逸四海”,想要“抚剑独行游”,都体现了这一点。但他们也从年少时就深受老庄崇尚自然的思想影响,王羲之一见到会稽山水,就想永居那里;陶渊明则“少无适俗韵,性本爱丘山”。也许并非巧合的是,他们都经历了从出仕为官到辞官的过程,最后都在自然田园中归期于尽。

王羲之与陶渊明的“异”:

就对生死的思考而言,王羲之感叹欢乐易逝,人生短暂,对此深感痛苦,想要超越生死,而又认识到把生死与寿夭等同起来是虚妄的。所以,他希望以诗文与后世心灵相通。在《兰亭集序》之外,他采药服丹,云游养性,希望将生命延续久远。

陶渊明则不然。对他来说,尽管“寓行宇内复几时?”但重要的是怎样选择和利用好这短暂仓促的人生。至于死亡。只是“乘化以归尽”“死去何所道,托体同山阿”,他把生命与自然融为一体。因此,也就没有了要积极人生以突破生死的焦虑,也减少了面对死亡的沉痛感,他平静随化,乐天安命。对他来说,重要的是扑进自然田园的怀抱,本性真我,自由适意,而不必去突破自然为生命所设置的界限。

这两篇文章中的自然观的差异:

参加兰亭雅集的士人置身于崇山峻岭、茂林修竹间以游目骋怀,极视听之娱,快然自足。在这里,自然是人的审美对象,良辰美景虽能带来欢乐自在,但也会很快消散逝去,难以久存,所谓“良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院”。

陶渊明则将自然作为自己精神的家园,把自己的生命与自然融为一体,对他来说自然更令人愉悦。这种愉悦已经超越了一般意义上的审美愉悦,而是一种在自然中反观自我,涤荡心胸,感受到“与天地参合”的生命本原的微笑。

1600多年前,时维东晋,一位诗人曾给我们精心描绘了一个民生和乐、没有阶级压迫和剥削的理想乐土——世外桃源式的“大同社会”,这位诗人就是陶渊明。他既是一位才华横溢的诗人,又是一位清高孤傲的理想主义者。虽少年时代怀有“大济苍生”的猛志,可污浊的社会现实将其理想击得粉碎。当“达”不能兼济天下时,他选择了独善其身,毅然决然地走上了一条布满鲜花也充溢汗水的归隐之路。今天我们即来学习他的名作《归去来兮辞》,去体会陶渊明辞别官场、归园田居的乐趣。

诀别官场的宣言书,归隐田园的告白辞——

知人论世:了解陶渊明其人其作及写作背景,把握相关文体知识。

壹

梳理文本:疏通文言字词句障碍,读懂文意。把握陶渊明辞官归隐的原因。

把握情感:体会陶渊明辞官归隐的感情变化及怅然慷慨中蕴含的眷恋生活之情。

贰

叁

肆

鉴赏文本:赏析重点语句的内容和表现手法,探究陶渊明的隐者形象。

学习目标

陶渊明(约365-427),名潜,字元亮,浔阳柴桑(今江西九江)人,自称“五柳先生”,世称“靖节先生”。东晋诗人、辞赋家、散文家。曾任江州祭酒、镇军参军、建威参军等职,最末一次出仕为彭泽令,80余天便弃官而去,从此归隐田园。陶渊明长于诗文辞赋,题材有二:其一寄寓抱负,多悲愤慷慨之音;其二描绘田园美景,寄托洁身自好的高洁志趣,也因此成为我国第一位名副其实的田园诗人,诗风“冲澹自然”,被誉为“古今隐逸诗人之宗”。

主要作品:《饮酒》《归园田居》《桃花源记》《五柳先生传》《归去来兮辞》《桃花源诗》等。

知人:了解作者

论世:背景介绍

本文是晋安帝义熙元年(405)11月,41岁的陶渊明辞去彭泽令回家时所作。这是作者最后一次出仕,做了八十几天的彭泽令。陶渊明的归隐是出于对腐朽现实的不满,当时郡里一位督邮来彭泽巡视,要他束带(正装)迎接,以示敬意,他气愤地说:“吾不能为五斗米而折腰,拳拳事乡里小人邪!”即日解绶去职,赋《归去来兮辞》,以表达其辞离官场、回归田园之初的激动欣喜之情。

同义复词,回去

助词,无义

语助词,无义

一种辞赋类文体

——“归去来”乃铺写诗人辞官归田之事与情。“于官曰归去,于家曰归来,故曰归去来”(毛庆蕃《古文学余》)。今一般认为“来”为词缀式助词,“兮”为延宕语气,“归去来兮”,即“归去吧/归去啦——”之意。

北宋?欧阳修:晋无文章,惟陶渊明《归去来兮辞》一篇而已。

文题解读

战国后期诗人屈原在楚地民歌的基础上创造出的一种新体诗,也称楚辞。常与“赋”并称“辞赋”。

wú chóu chàng jiàn yáng xī pú

将芜 惆 怅 不谏 轻飏 熹微 僮仆

zūn shāng zhuó miàn qì jiǎo

盈樽 壶觞 自酌 眄庭柯 流憩 矫首

xiá xiù yì huán chóu yǎo tiǎo

遐观 出岫 景翳翳 盘桓 西畴 窈窕

qí qū hé huáng yún zǐ gāo hè

崎 岖 曷不 遑遑 耘耔 东皋 寻壑

zài zhào

载欣载奔 棹孤舟

任务驱动:

快读文序部分,结合注释疏通文言障碍,思考陶渊明就职赴任、辞官归隐的原因各是什么,并给小序划分层次并概括层意。

解读文序

余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途。会有四方之事,诸侯以惠爱为德,家叔以余贫苦,遂见用于小邑。于时风波未静,心惮远役,彭泽去家百里,公田之利,足以为酒。故便求之。

凭借

营生本领

维持生计

即有做官的念想

轻快状

被

爱惜人才

恰逢

指天下动荡军阀混战

距离

没有门路

到、往

储备、存放

亲戚故交

做,担任

把…当作

到远方供职

因此

因为

在这时

酿造

指战乱未停

孩童

充满

供养自己

害怕

营利,指收获的粮食

及少日,眷然有归欤之情。何则?质性自然,非矫厉所得。饥冻虽切,违己交病。尝从人事,皆口腹自役。于是怅然慷慨,深愧平生之志。犹望一稔,当敛裳宵逝。寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职。仲秋至冬,在官八十余日。因事顺心,命篇曰《归去来兮》。乙巳岁十一月也 。

思念状

等过了没几天

回去的心思

本性

造作勉强

违背心志

收拾行装连夜离去

不久

秋季第二个月,八月

交相

痛苦

从事

指做官

为养生糊口而役使自己

惆怅慨叹

庄稼成熟。指一年

急速奔驰

顺遂

命制,指写作

急切

解免

离开

能够做到或改变的

我的家境贫困,耕田种植(产出的粮食)不够用来供养自己的生活。家中孩子又很多,米缸里经常没有存粮,维持生计所需的资本,没有好的办法解决。亲戚朋友多劝我出去谋个官职,我心里也滋生了这种念想,可是求官又缺少门路。恰逢这时天下动荡不安,地方大吏把爱惜人才当做美德,叔父因为看到我贫苦(就加以推荐),于是被任命为小城的官吏。在这时战乱没有平息,心里害怕到远地供职。彭泽县距离家乡只有一百里路程,公田收获的粮食也足够酿酒之用,所以就请求去那里供职。等过了没几天,便有了思念家园、辞官回去的心情。为什么呢?因为我的本性坦率自然,不会勉强造作;饥饿受冻虽然急迫,但违反自己的意志就会(身心)都感到痛苦。曾经做过官,但都是为了谋生糊口而役使自己;于是惆怅感叹,深深有愧于平生的志愿。但还是想再等上一年,就收拾行装连夜离去。不久,嫁给程家的妹妹在武昌去世,去吊丧的心情非常急迫,就自己弃官离职了。从秋八月到冬季,做了八十多天的官。因为辞官的事顺遂心意,写了这篇文章,命题为《归去来兮》。时间是乙巳年十一月。

陶渊明在迫于生计步入仕途后,他发现出仕并不能实现自己的宏图猛志,在官场上也难有所作为;而折腰为吏以事他人,与黑暗腐朽妥协同化又违背了自己的心志,这种身体心灵双重煎熬导致的抑郁痛苦远比忍冻受饿的现实更让人难以忍受(污浊的官场环境使他感到“深愧平生之志”,而自己“质性自然,非矫厉所得”,又不想强迫自己做不愿做的事),就只有选择躬耕归隐之路,尤其是在接到程氏妹丧于武昌的消息,便心情急迫,弃官奔丧,从此彻底回归田园,恬淡自适,潇洒生活。

——小序部分即按照序文的一般格式展开,交代了本文的写作时间、缘由和背景,作者入仕的经过和辞官的原因。

小序总结

归去来兮,田园将芜胡不归?既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。

第一段

回去吧

荒芜

“何”,为什么

介,让

意愿,心志

表被动

身体

劳烦

役使

为什么

连,并列

悔悟

取独

挽回

补救

确实

迷路

正确/错误

漂流摇荡状

(船)缓进

微风拂动状

行人

光线微弱状

遗憾

表修饰

用、拿

句中语助

舒缓音节

觉察

明白

快回家去吧!田园都快要荒废了,为什么还久久不回家呢?既然自己让心志被形体劳役,为什么还要内心惆怅又暗自伤悲呢?我悔悟过去的错误实在无法挽回,但也清楚地知道在未来的岁月里还是可以补救的。实际上我误入迷途还不算太远,也觉悟到现在归园才是正确的选择,而过去出仕的做法是错误的。船在水面上轻轻地飘摇着前进,和风徐徐吹拂着我的衣裳。我向行人打听着前面所剩的道路,只是遗憾这晨光朦胧天不明亮。

?“归去来兮,田园将芜胡不归?…奚惆怅而独悲?”开篇连用两个反问句,有何作用?

开门见山,直抒胸臆,喝出久蓄胸中之想法:既有对自己久滞官场致使田园荒芜的自责,也抒发了自己当初为了养生糊口不得不出仕的悔恨和痛苦,以表达自己辞决官场心愿的笃定、归田躬耕态度的坚决。

?如何理解“悟已往之不谏,……觉今是而昨非”四句话?

这是自我安慰宽解之辞:悟已往之不谏——过去的官场经历已成既定事实,这是不可挽回也无法改变的了,后悔之意溢于言表;知来者之可追——知道未来的事还来得及补救,那就趁早趁快去改变,自我安慰中充满了新生的希望。

用今“是”昨“非”直接表明选择:鄙弃官场,热爱田园,毅然决然回归本心。

?“舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣”,此处写景有什么作用?

借景抒情,情景交融:用舟轻快、风吹衣的情态来表现自己辞官归田途中的轻松愉悦,自在舒畅,形象生动,富有情趣,感染力强。

一、毅然决然弃官归园之因由及途中归心之急切。

误入官场的自责自悔;

及时醒悟的自宽自喜;

踏上归途的欢快急切。

?诗人归家的迫切心理表现在哪里?

“问征夫”:动作细节描写——欲知归途尚有多远(反复询问路上行人以写急切);

“恨晨光”:心理细节描写——感叹时间过得很慢(归途中一直盘算着何时才能到家的心理),一个“恨”字,尤见迫切之情,溢于言表。

且归途中对舟和风的景物描写——轻飏的“遥遥”之舟,吹衣的“飘飘”之风,寄寓归途中轻松舒畅、自由美好的心情。

这些都可见其辞官归园时的欢快愉悦,也侧面表现出归心的迫切,归园的期待。

已往

昨非

出仕

归园

来者

今是

对

比

乃瞻衡宇,载欣载奔。僮仆欢迎,稚子候门。三径就荒,松菊犹存。携幼入室,有酒盈樽。引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。倚南窗以寄傲,审容膝之易安。园日涉以成趣,门虽设而常关。策扶老以流憩,时矫首而遐观。云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

于是,才

看,远望

“横”

语助

指隐者居处

adj→n,儿童

满,倒满

拿起

表目的,来

看

使…愉快

寄托傲世情怀

接近

尚且,还

深知

指居处狭小

使…安适

每天

游玩

设置

表转折

拄着

拐杖

漫步、休息

举、抬

表修饰

峰峦

无意

日光

阴暗状

落山

徘徊流连

表承接

还巢

表修饰

第二段

表修饰

表结果

表修饰

我才看到了简陋的家门,就高兴地向前飞奔。家里的僮仆热烈地迎接我啊,孩子们也在家门口等候我的归来。庭院中的小路快要荒芜了,那松和菊仍然存活着。我牵着孩子们走进屋内,美酒已经斟满了酒杯。我拿起酒壶酒杯自斟自饮,醉意朦胧地看着院中树木,不禁喜形于色。靠着南窗寄托着我傲世的情怀,我深知住在陋室中更能让人安适。每天在园中游玩,成为我的乐趣,虽然设置的有门却是经常关闭着。我也会拄着拐杖外出,随意走走或休息,也常抬起头望着远方。白云自然而然地冒出山头,鸟儿因飞倦了就知道回巢。日光渐渐暗淡下来,太阳即将落山了,我抚摸着孤松流连忘返。

思考:?作者抵家前后有哪些活动?心情怎样?他享受到了哪些乐趣?

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}时间节点

事 件

心 情

乐 趣

抵家前

乃瞻衡宇,

载欣载奔。

欣喜若狂

归来之乐

抵家时

僮仆欢迎,

稚子候门。

温馨安慰

亲情之乐

抵家后

有酒盈樽,

引壶觞自酌。

酣畅快意

饮酒之乐

三径就荒,

松菊犹存。

淡泊宁静

赏菊之乐

倚南窗寄傲,

审容膝易安。

舒适安逸

居家之乐

策扶老流憩,

时矫首遐观。

流连忘返

园游之乐

?作者抵家时的欣喜体现在哪些词句中?

“载欣载奔”“僮仆欢迎,稚子候门”,可感受到的是作者从官场辞归(人生失意),初抵家门时,家里主仆全都出来欢迎等候的热烈情状,所见的是妻儿皆乐的情景,尤其具有情味的是妻子,好似不出来迎接,但由“有酒盈樽”可知隐含着的妻子盼归的盛情,丝毫不见家人的任何鄙视或拒绝的情绪,而这恰是熨平他官场归来的失意落寞,甚至潜藏隐忧的一剂良药,是他能够安享子女绕膝、家人偕乐的天伦乐土!

?作者提到“松菊犹存”“ 抚孤松”,这有何意义?

“松菊”常象征孤傲高洁、正直独立的贞士品格。“松菊犹存”喻自己高洁的品格仍在,尚未被流俗风气玷染。“抚孤松”借孤松咏怀,喻坚守卓然独立的坚贞气节。

陶渊明将松树的傲岸不群、挺拔向上,菊花的素雅宁静、淡泊无争,与自己不同于流俗的志趣相联系,以表达自己傲岸贞介、不同流合污的逸士之节操。

?“倚南窗以寄傲,审容膝之易安”两句用了什么手法?有何表达效果?

用典、夸张:“审容膝之易安”是用典。

晋·皇甫谧《高士传·陈仲子》:“陈仲子者,…楚王闻其贤,欲以为相,妻曰:‘夫子左琴右书,乐在其中矣!…所安不过容膝,食方丈于前,所甘不过一肉。’于是出谢使者。遂相与逃去,为人灌园。”后以“容膝”言居室之狭小,含有安贫乐道、淡泊宁静、孤高贞介、无意富贵名利之意。

对比。“寄傲”指的是精神上的富足孤高,“审容膝之易安”指的是物质生活的清贫,二者间的对比,以突出清高傲世的情怀,有淡泊明志之意。

?如何理解“云无心以出岫,鸟倦飞而知还”两句?

拟人、象征,把云和鸟人格化,用“无心”形容流云,用“知还”形容倦鸟。以云的无心出山,象征自己的无意求富贵而出来做官,说明出仕是无心的,表现了作者的反省和自责;借鸟的倦飞还巢,象征自己的急于辞官归田,含蓄表达了他对仕途生活的厌倦之情和对自由自在的田园生活的向往。

作者触景生情,形象地表现自己“脱离官场,回归田园”的欣慰畅快之情。

?本段是按怎样的顺序展开的?

顺序:初回之慰——室居之趣——园游之乐

陶渊明归家后,心情舒畅快慰,从“乃瞻衡宇”到“初抵家门”,从“室中之乐”到“园中之乐”,创设了一个安乐闲适、轻松自在的家居生活意境,也抒发了作者洁身自好、孤芳自赏的情怀。

二、回归家园前后从身体到心灵上的各种快慰和满足——

亲情欢聚的天伦之乐;

饮酒赏菊的自得之乐;

舒适安逸的家居之乐;

流连忘返的园游之乐。

归去来兮,请息交以绝游。世与我而相违,复驾言兮焉求?悦亲戚之情话,乐琴书以消忧。农人告余以春及,将有事于西畴。或命巾车,或棹孤舟。既窈窕以寻壑,亦崎岖而经丘。木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。善万物之得时,感吾生之行休。

表并列

表转折

语助

驾车

疑代,什么

感到愉悦

知心话

n→v,弹琴读书

感到快乐

停息

断绝

到来

耕作之事

田地

有时

命人备置

划桨

曲折幽深状

循着,沿着

经过

表修饰

指水源头

羡慕

顺应天时

将要终结

感喟

表目的

把,用

草木生长旺盛状

茂盛

水缓流状

将要、临近

回家去吧,我要断绝与官场的交游。世俗与我的志趣相违悖,还要驾车出去追求什么呢?亲人一起聊聊知心话,我感到满心愉悦,闲时抚琴读书也可以消除忧愁,我感到满心快乐。春天到了,农人会把这消息告诉我,(让我作好准好)将要到西边田地去耕种劳作。有时我会坐上装有帘幕的小车,或者划着一只小船外出。有时也会沿着幽深曲折的山谷,或者经过崎岖道路的山丘游玩。树木在春天欣欣向荣地生长着,泉源的细水涓涓地流淌着。我羡慕万物恰逢繁荣滋长的好时节,却又感叹自己的一生将要结束了。

第三段

思考:?作者归隐田园后的生活乐趣,从哪些文字中可以看出来?

三、铺写归田后农村生活的种种乐趣:与邻里交往(闲谈、耕作)和出游见闻之乐,也表达了人生短暂、当顺遂本心的喟叹。

?“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。善万物之得时,感吾生之行休。”这后四句抒发了怎样的思想感情?有什么作用?

通过描写草木生机勃勃、泉水奔流不息来抒发对田园生活的无限热爱;

触景生情,以万物能够顺应天时,自在生长,反衬自己“不得时”,抒发了自己生不逢时、猛志难伸的沉痛感伤;

以自然万物的自在永恒反衬生命的短暂仓促,抒发人生苦短的惆怅;

结构上,承上启下,由写景过渡到抒情,并为尾段的抒情性议论铺垫。

?有人说,“善万物之得时,感吾生之行休”有兴尽悲来之叹。你如何理解?

由物及人,有人生短暂之感叹:由春来万物复苏,生机勃勃之景,联想到自然界的生生不息,亘古永恒,进而联想到人生短暂,生命仓促,那就更应顺遂本心,宁静安和,自在从容,及时行乐,而不能折节忍辱,委曲求全,蝇营狗苟,迷失自我。——本句有体悟人生奥义的返璞归真,静谧中有愉悦,沉郁处实旷达。

已矣乎!寓形宇内复几时?曷不委心任去留?胡为乎遑遑欲何之?富贵非吾愿,帝乡不可期。怀良辰以孤往,或植杖而耘耔。登东皋以舒啸,临清流而赋诗。聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!

第四段

算了吧。语助连用加强语气(无奈)

寄托

天地间

“何”

指生死

顺从,交付

指随心所欲

惊恐匆忙

心神不宁

到、往

指仙居

留恋

爱惜

期求

独自

有时

倚杖

扶杖

表因果

除草

培土

表修饰

水边向阳高地

来

放声长啸

姑且

顺遂自然

度完生命

乐天安命

疑虑

犹疑

任随

意愿

还是算了吧,寄身于天地间又能有多长时间呢?为什么不能随心所欲顺随自然地面对生与死呢?为什么还要遑遑不安想去哪里?享受荣华富贵不是我本来的心愿,而飞升仙境也是不可期求的。我爱惜这美好时光常常独自出游,有时我会倚着手杖在田边除草培土,有时又会登上东边的高地放声长啸,面对清澈的流水吟诵诗篇。让我姑且随着自然的变化走向生命的尽头,抱着乐天安命的心态又还有什么可犹疑的呢?

思考:?“寓形宇内复几时?曷不委心任去留?”这连续两个问句抒发了作者怎样的感慨?

感叹人生苦短仓促,当随心所欲,快意人生。

陶渊明清楚地知道自己不妄图富贵,不痴迷仙道,他只想趁美好时光,及时行乐,养性怡情:或躬耕田园,自给自足;或登临览胜,舒啸赋诗。——顺乎自然天道在田园间、林泉下畅享生命之旅,自在随心,宁静安和,淡泊清雅,孤傲高洁——这是乐天安命、顺其自然、孤高贞介的隐逸情怀。

?面对如此短暂仓促的生命,陶渊明决计怎样去度过呢?

怀良辰以孤往,

或植杖而耘耔。

登东皋以舒啸,

临清流而赋诗。

悠游山水,

躬耕田园。

独抒性灵,

寄情诗赋。

生活追求

精神追求

?面对诗意温情的田园生活,陶渊明又发出了怎样的慨叹?有怎样的内涵?

聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!

陶渊明能顺应自然,淡泊宁静,乐天安命,超越生死,这有别于儒家“立德、立功、立言”以留名于世的“三不朽”思想,也有别于道家炼丹学道、飞升成仙以潇洒长生的幻想,这体现了他隐逸自适、乐天安命的思想及返璞归真、遗世独立、超脱生死、旷达自由的精神,也流露出他无可奈何、听天由命的消极情绪,是他欲冲破黑暗而不能的保身之计,也是其人性减弱的一种表现。

——文本于卒章显志中凸显了诗人归隐田园的复杂心情。

四、回归田园后于耕作遣怀中对生命的体认与感悟。

归田生活的全部元素:劳作、赏景、遣怀。

生命的体悟:挣脱名利羁绊的淡泊宁静、摆脱生死束缚的旷达自适——顺其自然,高洁淡泊,自由安和,乐天安命。

文章导图

总结全文

《归去来兮辞》是陶渊明辞官归田之际与上流社会公开决裂的“政治宣言书”。文章表达作者对黑暗官场的厌恶和鄙视,以大篇幅铺写他脱离官场的无限喜悦,想象归隐田园的无限乐趣,表现了陶渊明对大自然和隐居生活的向往和热爱,在卒章显志中表达顺应自然、乐天安命的情怀。

拓展延伸

?如何理解陶渊明的“隐逸”思想及其行为?

“兼济天下”规范了古代士子的心路历程,“出仕”是文人志士必然的价值取向,而在封建专制统治下,他们只能在无条件服从与维护自身尊严、保持独立人格的矛盾中苦苦挣扎,除陶渊明外,李白、苏轼、辛弃疾等人也都曾流露过归隐的心绪,只不过陶渊明更为明显,且付诸实际行动罢了。

作为中国第一位隐逸、田园诗人,陶渊明的“济世”有些让人费解。他晚年作过大量诗,“猛志”一词出现多次,这显然表明有一股济世的热流贯穿其一生,“平淡自然”的诗风始终未能掩盖此股热流的跃动,这看似恬淡的归隐并不意味着痛苦的消失,而是象征着苦难的加剧,即“自以心为形役,奚惆怅而独悲”。而“归去来兮”“已矣乎”“胡为乎遑遑欲何之”等句也表明诗人在惆怅悲苦中饱受折磨,他无法忍受官场对人本性的扭曲,只得回归田园,崇尚自然(质朴真实、率性而行的本性),追求“本我”“真我”,而不一味趋同主流价值,以求保存他的社会政治理想和人格追求,字里行间充溢着济世不得的痛苦煎熬与回归田园的无可奈何。

故本文表现的思想感情,既有回归田园的欢愉喜悦,又有理想受挫的失落忧伤。文中呈现了宁静朴素、恬淡自适、乐天安命的归田情趣,并不意味着陶渊明是消极避世的。

?在面对短暂仓促的生命时,陶渊明和王羲之都有自己的思索和认识,他们之间有何异同?

王羲之与陶渊明的“同”:

《兰亭集序》和《归去来兮辞并序》,都体现了魏晋时代文士的“人的觉醒”和“山水的发现”,表达了对生命和自然的感悟和思考。王羲之和陶渊明都在人生苦短、生命仓促的现实面前,有着心灵的悸动和思想的波澜,并在自然中感受到生命的气息和衷心的欢愉。

从人生经历和个人思想来看,他们有着相似之处:都曾关注现实,都曾受到儒家思想的深刻影响。王羲之对天下大事、军务、民政的清醒认识,陶渊明说自己少时“猛志逸四海”,想要“抚剑独行游”,都体现了这一点。但他们也从年少时就深受老庄崇尚自然的思想影响,王羲之一见到会稽山水,就想永居那里;陶渊明则“少无适俗韵,性本爱丘山”。也许并非巧合的是,他们都经历了从出仕为官到辞官的过程,最后都在自然田园中归期于尽。

王羲之与陶渊明的“异”:

就对生死的思考而言,王羲之感叹欢乐易逝,人生短暂,对此深感痛苦,想要超越生死,而又认识到把生死与寿夭等同起来是虚妄的。所以,他希望以诗文与后世心灵相通。在《兰亭集序》之外,他采药服丹,云游养性,希望将生命延续久远。

陶渊明则不然。对他来说,尽管“寓行宇内复几时?”但重要的是怎样选择和利用好这短暂仓促的人生。至于死亡。只是“乘化以归尽”“死去何所道,托体同山阿”,他把生命与自然融为一体。因此,也就没有了要积极人生以突破生死的焦虑,也减少了面对死亡的沉痛感,他平静随化,乐天安命。对他来说,重要的是扑进自然田园的怀抱,本性真我,自由适意,而不必去突破自然为生命所设置的界限。

这两篇文章中的自然观的差异:

参加兰亭雅集的士人置身于崇山峻岭、茂林修竹间以游目骋怀,极视听之娱,快然自足。在这里,自然是人的审美对象,良辰美景虽能带来欢乐自在,但也会很快消散逝去,难以久存,所谓“良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院”。

陶渊明则将自然作为自己精神的家园,把自己的生命与自然融为一体,对他来说自然更令人愉悦。这种愉悦已经超越了一般意义上的审美愉悦,而是一种在自然中反观自我,涤荡心胸,感受到“与天地参合”的生命本原的微笑。