8 时间的脚印 课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 8 时间的脚印 课件(共30张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 28.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

时 间 的 脚 步

部编八年级(下) 第三单元

自读课文

陶世龙,1929年4月出生于四川省安岳县。1948年入北京大学地质系学习,1951年到北京市团委机关工作,次年参与建立北京地质学院,历任教务处科长、副处长,学报副主编、编审,地质学史研究室主任,图书馆馆长等职。

陶世龙,是地质学家、科普作家。创作发表科普小品及其它科普作品有数百部,出版的《揭开大址的秘密》《地球的画象》和《时间的脚印》等代表作品,被中国科普作家协会评为有突岀成就的科普作家。参与主编了《科普创作》《科技写作》《科普创作概论》。

作者介绍

【自读助力】

山麓(lù):山脚。

沟壑(hè):山沟,溪谷。

龟(jūn)裂:裂开许多缝子。

崩落:崩裂坠落。

掸(dǎn)去 :轻轻地打或拂,以去掉尘土等。

繁衍(yǎn):逐渐增多或增广。

粗糙(cāo):(质料)不精细,不光滑。

腐蚀(shí):比喻坏思想、坏风气使人逐渐腐化堕落。

融为一体:几种不同的东西合为一体或适当调配在一起。

海枯石烂:海水枯竭,石头经风化粉碎。形容历时久远,世上万物都已经发生巨变。

帷(wéi)幕:古时军队里用的帐幕。

唯、惟、维

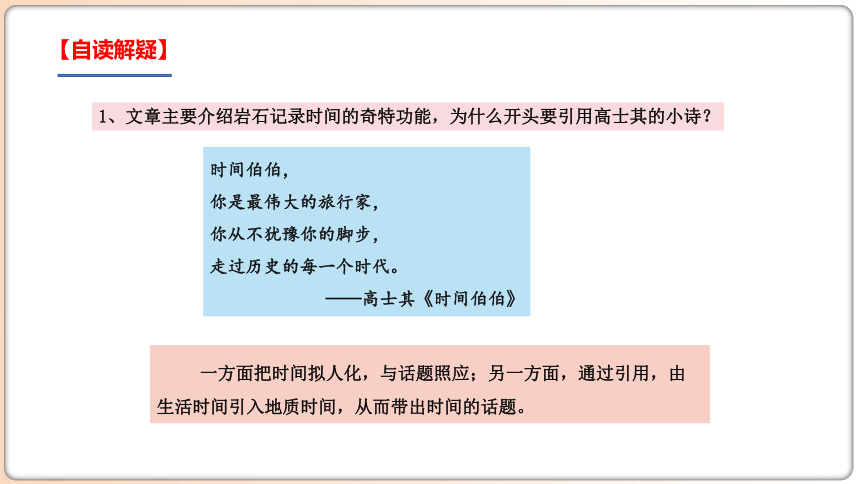

1、文章主要介绍岩石记录时间的奇特功能,为什么开头要引用高士其的小诗?

时间伯伯,

你是最伟大的旅行家,

你从不犹豫你的脚步,

走过历史的每一个时代。

——高士其《时间伯伯》

一方面把时间拟人化,与话题照应;另一方面,通过引用,由生活时间引入地质时间,从而带出时间的话题。

【自读解疑】

2、作者介绍北京故宫的铜壶滴漏,是不是跑题了?

明确:

【参考一】这一段是插说,由前面谈到岩石能记录时间,联想到“铜壶滴偏”的计时方法,然后下一段再提出“岩石是怎样记下时间的”问题,是连贯的,一致的,没有偏离了主旨。

【参考】如果不要这一段,直接接下一段“岩石是怎样记下时间的呢”,在行文上也很自然紧凑。

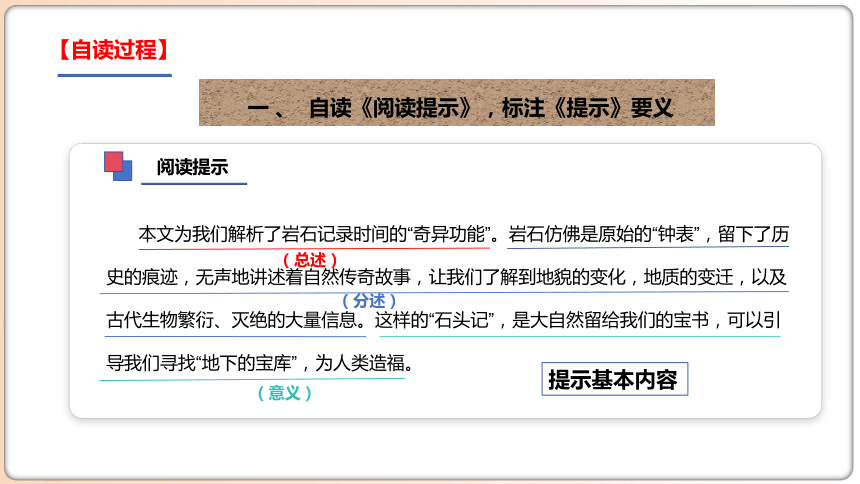

本文为我们解析了岩石记录时间的“奇异功能”。岩石仿佛是原始的“钟表”,留下了历史的痕迹,无声地讲述着自然传奇故事,让我们了解到地貌的变化,地质的变迁,以及古代生物繁衍、灭绝的大量信息。这样的“石头记”,是大自然留给我们的宝书,可以引导我们寻找“地下的宝库”,为人类造福。

阅读提示

一 、 自读《阅读提示》,标注《提示》要义

【自读过程】

(总述)

(分述)

(意义)

提示基本内容

作者在文中,始终用辩证的观点看问题,将静态观察与动态分析、历史思考与现实认识融为一体,赋予大自然中“时间的脚印”更为深广的意义。比喻、拟人、排比等修辞手法的使用,增强了文章的表现力;大量独立成段的单句,有提示重点内容、标示层次结构等作用,使文章脉络清晰,便于阅读理解。

(写作态度)

(写作方法)

提示写作技巧

课外补充

1、什么是阅读提示:给学生提供的在阅读或学习过程中的有关建议、提示、方法、

技巧等方面的指导,是对课文的精要指导和延伸阅读。可以帮

助读者更好地理解、分析和评价文本,也可以协助学生更好地

掌握学科知识和技能,提高学习效果。

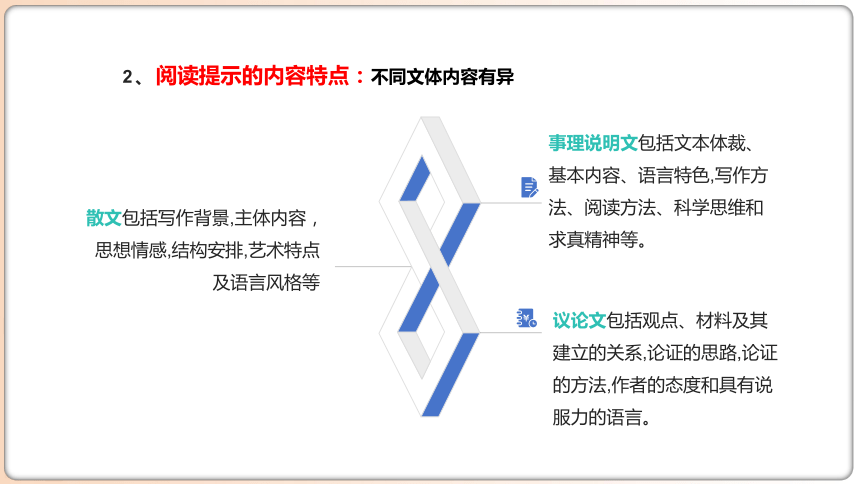

2、阅读提示的内容特点:不同文体内容有异

事理说明文包括文本体裁、基本内容、语言特色,写作方法、阅读方法、科学思维和求真精神等。

议论文包括观点、材料及其建立的关系,论证的思路,论证的方法,作者的态度和具有说服力的语言。

散文包括写作背景,主体内容,思想情感,结构安排,艺术特点及语言风格等

补充提示

根据单元说明、课文及事理说明文阅读提示的要求,你觉得还可以在本文的《阅读提示》中补充什么内容?

具有科学的探索精神

由现象到本质的逻辑顺序

既准确精练又生动形象的语言

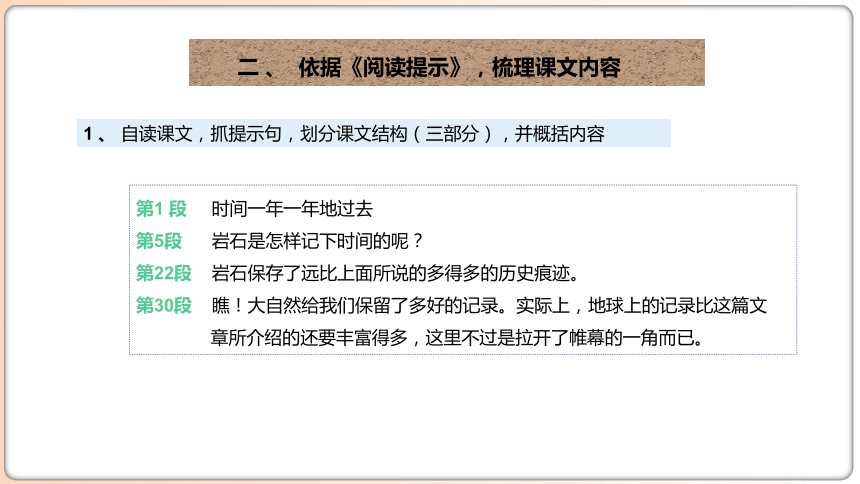

二 、 依据《阅读提示》,梳理课文内容

1 、 自读课文,抓提示句,划分课文结构(三部分),并概括内容

第1 段 时间一年一年地过去

第5段 岩石是怎样记下时间的呢?

第22段 岩石保存了远比上面所说的多得多的历史痕迹。

第30段 瞧!大自然给我们保留了多好的记录。实际上,地球上的记录比这篇文

章所介绍的还要丰富得多,这里不过是拉开了帷幕的一角而已。

第一部分:(1-4)提出“时间”的话题。

第二部分:(5-29)详细讲解岩石是怎样记录时间的。

第三部分:(30-31)阐释读懂“时间的脚印”的意义。

《阅读提示》(部分内容):大量独立成段的单句,有提示重点内容、标示层次结构等作用,使文章脉络清晰,便于阅读理解。

岩石记录时间的奇异功能一:

2、自读15-20段,请你补充石头由“石烂”到“新生”的“旅行”过程(文中找关键词填入)。

破碎

旅行

沉淀

重压

胶结

新岩石

岩石的结构反映地壳的运动

《阅读提示》(部分内容):岩石仿佛是原始的“钟表”,留下了历史的痕迹,无声地讲述着自然传奇故事。

3、续读21-28段,说说岩石还有哪些保存历史痕迹的方式吗?

岩石记录时间的奇异功能:岩石结构反映地壳的运动

石头颜色反映远古的气候

生物化石反映古代生物状况;

生物化石反映历史的发展

石头记录转瞬即逝的活动

(静态) (动态)

《阅读提示》(部分内容):让我们了解到地貌的变化,地质的变迁,以及古代生物繁衍、灭绝的大量信息。

4、读懂“石头记”,困难巨大,但意义非凡,请你结合课文30段和《阿西莫夫短文两

篇》说说其意义。

① 增加我们的知识

② 有助于我们去找寻地下的宝藏

③ 论证科学的假设:大陆漂移学说(恐龙化石)、撞击说(斯石英的特点)

《阅读提示》(部分内容):这样的“石头记”,是大自然留给我们的宝书,可以引导我们寻找“地下的宝库”,为人类造福。

5、事理说明文,往往采用逻辑顺序,请你根据前面的自读内容,梳理本文的顺序。

一、(1-4) 引出“时间”的话题。

二、(5-29) 具体说明岩石记录时间的“奇异功能。

三、(30-31)阐释读懂“时间的脚印”的意义。

【全文来看】

总

分

总

(逻辑顺序)

【主体来看】

第5段:设问引出下文

第6段:自然界各种物质都运动着

第7段:设问过渡,引起下文

第8段:岩石毁灭所呈现的现象

第9段:概说呈此现象的原因

第10-11段:空气和水中酸的作用

第12段:雨水的作用

第13段:生物的作用

第14段:人的作用

第15-18段:泥沙沉积的过程

第19-21段:岩石初生的过程

现象

本质

(逻辑顺序)

说明事理的文章,往往采取逻辑顺序。

说明文的逻辑顺序:从现象到本质

从整体到局部

从概括到具体

从主要到次要

从简单到复杂

从原因到结果

从性质到作用

不管采取什么说明顺序,都要考虑说明对象的特点和说明的目的,要符合人们认识事物的规律,以便于读者理解接受。

《阅读提示》(可补充):本文是一篇事理说明文,作者采用逻辑顺序,为我们解析了岩石记录时间的“奇异功能”。岩石仿佛是原始的“钟表”,留下了历史的痕迹,无声地讲述着自然传奇故事,让我们了解到地貌的变化,地质的变迁,以及古代生物繁衍、灭绝的大量信息。这样的“石头记”,是大自然留给我们的宝书,可以引导我们寻找“地下的宝库”,为人类造福。

三、 再读《阅读提示》,体会写作技巧

“当然”,中性语言,并没有确定“作用”是破坏性的还是建设性的。这种含蓄的表述可以从两方面理解:从对自然的影响上看,这种“作用”当然是一种“破坏”,而且是巨大的,但从人类自身的生存发展来看,这种“作用”又是不得已的,在某种程度上是可以宽宥的。

1、 细读第14段,这一段除了介绍人类是破坏石头的因素之一这个信息之外,还有什么意味在里面?

当然我们也不能忘掉人的作用。例如,在建筑兰新铁路的时候,一个山头在几分钟内就被炸掉了,这相对地质作用的速度可要快多了。

辩证的观点

《阅读提示》(部分内容):将静态观察与动态分析、历史思考与现实认识融为一体,赋予大自然中"时间的脚印"更为深广的意义。

2、为了增强文章的趣味性、可读性,在准确的前提下,说明文的语言也力求生动、形象。

本文多处运用了拟人、比喻、排比等修辞,请你写下一句,为它做赏析式批注。

不要认为岩石是坚固不坏的,它无时无刻不经受着从各方面来的“攻击”……

拟人。生动形象地说明了岩石时刻受到破坏,增强了岩石的动感和目的性,极富表现力。

如果大量的水结成了冰,形成冰河,它缓慢地移动着,破坏作用就更大了,就好像一柄铁扫帚从地上扫过,刨刮着所遇到的一些石头。

比喻,把“冰川的移动”比作“铁扫帚从地上扫过”,生动形象地写出冰川缓慢移动所形成的巨大破坏作用。

狂风吹来了,洪水冲来了,冰河爬来了,碎石、沙砾、泥土被它们带着,开始了旅行。

排比,生动地描绘了“狂风”“洪水”“冰河”等几种自然力势不可挡的威力的气势。

真的有“海枯石烂”的时候。

反用成语,“海枯石烂”形容历时久远,世上万物都已经发生巨变。但文中却反用原意,“海水枯竭,石头经风化粉碎”。别有心裁给人耳目一新之感。

3、如何理解题目《时间的脚印》?说说你的看法。

运用了拟人、比喻的修辞手法,将自然变迁中岩石变化留下的印记比作“时间的脚印”,形象地记录了古往今来的地理环境变迁的故事,将无形的时间流逝有形化,从而吸引读者的阅读兴趣,激发读者的探究欲望。

《阅读提示》(部分内容):比喻、拟人、排比等修辞手法的使用,增强了文章的表现力;

四、 三读《阅读提示》,明白核心原则

简洁性原则:简洁明了,突出重点。

生动性原则:合理使用修辞,生动形象,富有表现力(比喻、排比、拟用)

引导性原则:为学生的阅读作必要的铺垫和引导

启发性原则:带领学生作深入的阅读并给予点拨和启发。

五、 学以致用,编写阅读提示

课堂练习: 统编教材在“自读”课文后一般会附相应的阅读提示,根据学习需要点评文本独到之处,提供阅读方法,请为《大自然的语言》写一个阅读提示,帮助同学们更好地阅读科普作品。

竺可桢宛如一位智慧的引路人,将神秘又实用的物候学知识,以妙趣横生的方式娓娓道来。一帧帧四季物候图如电影一样在我们面前徐徐铺开 ,这便是物候,了解物候知识对农业生产有着不可或缺的指导价值。而影响物候现象的四大关键因素 是纬度的高低、经度的疏密、地势的起伏,以及古今的变迁。研究物候学在农业、林业、物种引进等多个领域有着深远意义,应用前景广阔的

采用从现象到本质的严谨逻辑架构,宛如精心设计的地图,指引读者探寻物候学的奥秘。同时,作者巧妙运用拟人、比喻等修辞手法,赋予自然现象鲜活的生命力与情感,让原本晦涩无趣的知识瞬间变得鲜活、立体,生活的气息扑面而来 。

课后我们不妨留意身边的物候现象,收集朗朗上口的农谚,与文中知识相互印证,深入理解物候学的真谛。

【参考】

自读课文的阅读提示是课文的一个有机组成部分,不可或缺。如果把课文比作知识的“宝库”,那么“阅读提示”便是打开这“宝库”的金钥匙,我们应紧握“金钥匙”,去打开一座座知识“宝库”,并且充分挖掘丰富资源,使我们的学习的脚步迈得更敏捷,更稳健。

课堂小结

时 间 的 脚 步

部编八年级(下) 第三单元

自读课文

陶世龙,1929年4月出生于四川省安岳县。1948年入北京大学地质系学习,1951年到北京市团委机关工作,次年参与建立北京地质学院,历任教务处科长、副处长,学报副主编、编审,地质学史研究室主任,图书馆馆长等职。

陶世龙,是地质学家、科普作家。创作发表科普小品及其它科普作品有数百部,出版的《揭开大址的秘密》《地球的画象》和《时间的脚印》等代表作品,被中国科普作家协会评为有突岀成就的科普作家。参与主编了《科普创作》《科技写作》《科普创作概论》。

作者介绍

【自读助力】

山麓(lù):山脚。

沟壑(hè):山沟,溪谷。

龟(jūn)裂:裂开许多缝子。

崩落:崩裂坠落。

掸(dǎn)去 :轻轻地打或拂,以去掉尘土等。

繁衍(yǎn):逐渐增多或增广。

粗糙(cāo):(质料)不精细,不光滑。

腐蚀(shí):比喻坏思想、坏风气使人逐渐腐化堕落。

融为一体:几种不同的东西合为一体或适当调配在一起。

海枯石烂:海水枯竭,石头经风化粉碎。形容历时久远,世上万物都已经发生巨变。

帷(wéi)幕:古时军队里用的帐幕。

唯、惟、维

1、文章主要介绍岩石记录时间的奇特功能,为什么开头要引用高士其的小诗?

时间伯伯,

你是最伟大的旅行家,

你从不犹豫你的脚步,

走过历史的每一个时代。

——高士其《时间伯伯》

一方面把时间拟人化,与话题照应;另一方面,通过引用,由生活时间引入地质时间,从而带出时间的话题。

【自读解疑】

2、作者介绍北京故宫的铜壶滴漏,是不是跑题了?

明确:

【参考一】这一段是插说,由前面谈到岩石能记录时间,联想到“铜壶滴偏”的计时方法,然后下一段再提出“岩石是怎样记下时间的”问题,是连贯的,一致的,没有偏离了主旨。

【参考】如果不要这一段,直接接下一段“岩石是怎样记下时间的呢”,在行文上也很自然紧凑。

本文为我们解析了岩石记录时间的“奇异功能”。岩石仿佛是原始的“钟表”,留下了历史的痕迹,无声地讲述着自然传奇故事,让我们了解到地貌的变化,地质的变迁,以及古代生物繁衍、灭绝的大量信息。这样的“石头记”,是大自然留给我们的宝书,可以引导我们寻找“地下的宝库”,为人类造福。

阅读提示

一 、 自读《阅读提示》,标注《提示》要义

【自读过程】

(总述)

(分述)

(意义)

提示基本内容

作者在文中,始终用辩证的观点看问题,将静态观察与动态分析、历史思考与现实认识融为一体,赋予大自然中“时间的脚印”更为深广的意义。比喻、拟人、排比等修辞手法的使用,增强了文章的表现力;大量独立成段的单句,有提示重点内容、标示层次结构等作用,使文章脉络清晰,便于阅读理解。

(写作态度)

(写作方法)

提示写作技巧

课外补充

1、什么是阅读提示:给学生提供的在阅读或学习过程中的有关建议、提示、方法、

技巧等方面的指导,是对课文的精要指导和延伸阅读。可以帮

助读者更好地理解、分析和评价文本,也可以协助学生更好地

掌握学科知识和技能,提高学习效果。

2、阅读提示的内容特点:不同文体内容有异

事理说明文包括文本体裁、基本内容、语言特色,写作方法、阅读方法、科学思维和求真精神等。

议论文包括观点、材料及其建立的关系,论证的思路,论证的方法,作者的态度和具有说服力的语言。

散文包括写作背景,主体内容,思想情感,结构安排,艺术特点及语言风格等

补充提示

根据单元说明、课文及事理说明文阅读提示的要求,你觉得还可以在本文的《阅读提示》中补充什么内容?

具有科学的探索精神

由现象到本质的逻辑顺序

既准确精练又生动形象的语言

二 、 依据《阅读提示》,梳理课文内容

1 、 自读课文,抓提示句,划分课文结构(三部分),并概括内容

第1 段 时间一年一年地过去

第5段 岩石是怎样记下时间的呢?

第22段 岩石保存了远比上面所说的多得多的历史痕迹。

第30段 瞧!大自然给我们保留了多好的记录。实际上,地球上的记录比这篇文

章所介绍的还要丰富得多,这里不过是拉开了帷幕的一角而已。

第一部分:(1-4)提出“时间”的话题。

第二部分:(5-29)详细讲解岩石是怎样记录时间的。

第三部分:(30-31)阐释读懂“时间的脚印”的意义。

《阅读提示》(部分内容):大量独立成段的单句,有提示重点内容、标示层次结构等作用,使文章脉络清晰,便于阅读理解。

岩石记录时间的奇异功能一:

2、自读15-20段,请你补充石头由“石烂”到“新生”的“旅行”过程(文中找关键词填入)。

破碎

旅行

沉淀

重压

胶结

新岩石

岩石的结构反映地壳的运动

《阅读提示》(部分内容):岩石仿佛是原始的“钟表”,留下了历史的痕迹,无声地讲述着自然传奇故事。

3、续读21-28段,说说岩石还有哪些保存历史痕迹的方式吗?

岩石记录时间的奇异功能:岩石结构反映地壳的运动

石头颜色反映远古的气候

生物化石反映古代生物状况;

生物化石反映历史的发展

石头记录转瞬即逝的活动

(静态) (动态)

《阅读提示》(部分内容):让我们了解到地貌的变化,地质的变迁,以及古代生物繁衍、灭绝的大量信息。

4、读懂“石头记”,困难巨大,但意义非凡,请你结合课文30段和《阿西莫夫短文两

篇》说说其意义。

① 增加我们的知识

② 有助于我们去找寻地下的宝藏

③ 论证科学的假设:大陆漂移学说(恐龙化石)、撞击说(斯石英的特点)

《阅读提示》(部分内容):这样的“石头记”,是大自然留给我们的宝书,可以引导我们寻找“地下的宝库”,为人类造福。

5、事理说明文,往往采用逻辑顺序,请你根据前面的自读内容,梳理本文的顺序。

一、(1-4) 引出“时间”的话题。

二、(5-29) 具体说明岩石记录时间的“奇异功能。

三、(30-31)阐释读懂“时间的脚印”的意义。

【全文来看】

总

分

总

(逻辑顺序)

【主体来看】

第5段:设问引出下文

第6段:自然界各种物质都运动着

第7段:设问过渡,引起下文

第8段:岩石毁灭所呈现的现象

第9段:概说呈此现象的原因

第10-11段:空气和水中酸的作用

第12段:雨水的作用

第13段:生物的作用

第14段:人的作用

第15-18段:泥沙沉积的过程

第19-21段:岩石初生的过程

现象

本质

(逻辑顺序)

说明事理的文章,往往采取逻辑顺序。

说明文的逻辑顺序:从现象到本质

从整体到局部

从概括到具体

从主要到次要

从简单到复杂

从原因到结果

从性质到作用

不管采取什么说明顺序,都要考虑说明对象的特点和说明的目的,要符合人们认识事物的规律,以便于读者理解接受。

《阅读提示》(可补充):本文是一篇事理说明文,作者采用逻辑顺序,为我们解析了岩石记录时间的“奇异功能”。岩石仿佛是原始的“钟表”,留下了历史的痕迹,无声地讲述着自然传奇故事,让我们了解到地貌的变化,地质的变迁,以及古代生物繁衍、灭绝的大量信息。这样的“石头记”,是大自然留给我们的宝书,可以引导我们寻找“地下的宝库”,为人类造福。

三、 再读《阅读提示》,体会写作技巧

“当然”,中性语言,并没有确定“作用”是破坏性的还是建设性的。这种含蓄的表述可以从两方面理解:从对自然的影响上看,这种“作用”当然是一种“破坏”,而且是巨大的,但从人类自身的生存发展来看,这种“作用”又是不得已的,在某种程度上是可以宽宥的。

1、 细读第14段,这一段除了介绍人类是破坏石头的因素之一这个信息之外,还有什么意味在里面?

当然我们也不能忘掉人的作用。例如,在建筑兰新铁路的时候,一个山头在几分钟内就被炸掉了,这相对地质作用的速度可要快多了。

辩证的观点

《阅读提示》(部分内容):将静态观察与动态分析、历史思考与现实认识融为一体,赋予大自然中"时间的脚印"更为深广的意义。

2、为了增强文章的趣味性、可读性,在准确的前提下,说明文的语言也力求生动、形象。

本文多处运用了拟人、比喻、排比等修辞,请你写下一句,为它做赏析式批注。

不要认为岩石是坚固不坏的,它无时无刻不经受着从各方面来的“攻击”……

拟人。生动形象地说明了岩石时刻受到破坏,增强了岩石的动感和目的性,极富表现力。

如果大量的水结成了冰,形成冰河,它缓慢地移动着,破坏作用就更大了,就好像一柄铁扫帚从地上扫过,刨刮着所遇到的一些石头。

比喻,把“冰川的移动”比作“铁扫帚从地上扫过”,生动形象地写出冰川缓慢移动所形成的巨大破坏作用。

狂风吹来了,洪水冲来了,冰河爬来了,碎石、沙砾、泥土被它们带着,开始了旅行。

排比,生动地描绘了“狂风”“洪水”“冰河”等几种自然力势不可挡的威力的气势。

真的有“海枯石烂”的时候。

反用成语,“海枯石烂”形容历时久远,世上万物都已经发生巨变。但文中却反用原意,“海水枯竭,石头经风化粉碎”。别有心裁给人耳目一新之感。

3、如何理解题目《时间的脚印》?说说你的看法。

运用了拟人、比喻的修辞手法,将自然变迁中岩石变化留下的印记比作“时间的脚印”,形象地记录了古往今来的地理环境变迁的故事,将无形的时间流逝有形化,从而吸引读者的阅读兴趣,激发读者的探究欲望。

《阅读提示》(部分内容):比喻、拟人、排比等修辞手法的使用,增强了文章的表现力;

四、 三读《阅读提示》,明白核心原则

简洁性原则:简洁明了,突出重点。

生动性原则:合理使用修辞,生动形象,富有表现力(比喻、排比、拟用)

引导性原则:为学生的阅读作必要的铺垫和引导

启发性原则:带领学生作深入的阅读并给予点拨和启发。

五、 学以致用,编写阅读提示

课堂练习: 统编教材在“自读”课文后一般会附相应的阅读提示,根据学习需要点评文本独到之处,提供阅读方法,请为《大自然的语言》写一个阅读提示,帮助同学们更好地阅读科普作品。

竺可桢宛如一位智慧的引路人,将神秘又实用的物候学知识,以妙趣横生的方式娓娓道来。一帧帧四季物候图如电影一样在我们面前徐徐铺开 ,这便是物候,了解物候知识对农业生产有着不可或缺的指导价值。而影响物候现象的四大关键因素 是纬度的高低、经度的疏密、地势的起伏,以及古今的变迁。研究物候学在农业、林业、物种引进等多个领域有着深远意义,应用前景广阔的

采用从现象到本质的严谨逻辑架构,宛如精心设计的地图,指引读者探寻物候学的奥秘。同时,作者巧妙运用拟人、比喻等修辞手法,赋予自然现象鲜活的生命力与情感,让原本晦涩无趣的知识瞬间变得鲜活、立体,生活的气息扑面而来 。

课后我们不妨留意身边的物候现象,收集朗朗上口的农谚,与文中知识相互印证,深入理解物候学的真谛。

【参考】

自读课文的阅读提示是课文的一个有机组成部分,不可或缺。如果把课文比作知识的“宝库”,那么“阅读提示”便是打开这“宝库”的金钥匙,我们应紧握“金钥匙”,去打开一座座知识“宝库”,并且充分挖掘丰富资源,使我们的学习的脚步迈得更敏捷,更稳健。

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读