《读写共生 学会记事》第二单元整体教学教学设计-2024-2025学年人教版(2024)七年级语文上册

文档属性

| 名称 | 《读写共生 学会记事》第二单元整体教学教学设计-2024-2025学年人教版(2024)七年级语文上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 166.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-28 12:41:43 | ||

图片预览

文档简介

《读写共生 学会记事》第二单元整体教学教学设计

一、核心素养目标:

1.语言建构与运用:把事情说清楚,掌握作文六要素的写法及应用。

2.思维发展与提升:尝试在叙事中抓住细节表达感情,通过单元课文具体例子引领掌握习作方法。

3.审美鉴赏与创造:抓住具体的景物进行刻画,锤炼语言,在叙述中提升文章的美感和表达人物的情感。

4.文化传承与理解:培养写真情实感的写作作风,记真事,说真话,抒真情。

二、教学重点、难点:

教学重点:

细节描写刻画人物,突出自己的心理活动。

教学难点:

通过环境或者具体事物的描写,锤炼文章语言,衬托人物的心理活动和文章主题。

三、核心素养

《语文课程标准》对 7-9 年级的写作要求是:“写作要感情真挚,力求表达自己对自然、社会、人生的独特感受和真切体验。多角度地观察生活发现生活的丰富多彩,捕捉事物的特征,力求有创意地表达。”初中阶段作文训练的重点是记叙文,在本节课的教学过程中,以本单元所学课文、课外名著和学生佳作为素材,给学生传授一些记叙文写作的方法,为学生的叙事写作赋能。

本内容为七年级第二单元,是学生进入七年级后的第二次写作,所以,应该进行有梯度的进行指导练习,本设计就采用了搭桥梁、给拐杖、扶着走的方式,让学生既不能感到困难,还要有所提高。为了让学生对写作产生兴趣,激发学生的好奇心,选择贴近生活的素材进行展开训练。尤其是设计要考虑到全体学生,在一个班里,学生的学习程度不同,就要实施分层教学的要求,在习作标准的设计上,也是采用了学生感兴趣的自我挑战方式,给出不同的要求,让学生获得成就感和自我认同,这也是对学生实施过程性评价和结论性评价的多个标准进行综合。

四、学情分析

学生经过之前的学习,在阅读中、在日常生活中基本已经知道概括叙事的一些要素,例如“时间、地点、人物、事件的起因、经过和结局"等记叙基本要素。因此,把六要素写清楚应该不算难事。学生的主要困难应在于如何把事情的经过写清楚,把细节写生动,把情感写细腻。

五、教学方法:诵读法、讨论探究法

六、教学准备:多媒体课件

七、教学课时:1 课时

教学过程:

一、导入新课

我们在第二单元的学习了感人的亲情故事,这节课我们将学习这些课文的写法,写写自己的亲情故事。

二、任务开展

任务一:把握思路写清楚

1.写作有顺序

(1)文本示范。

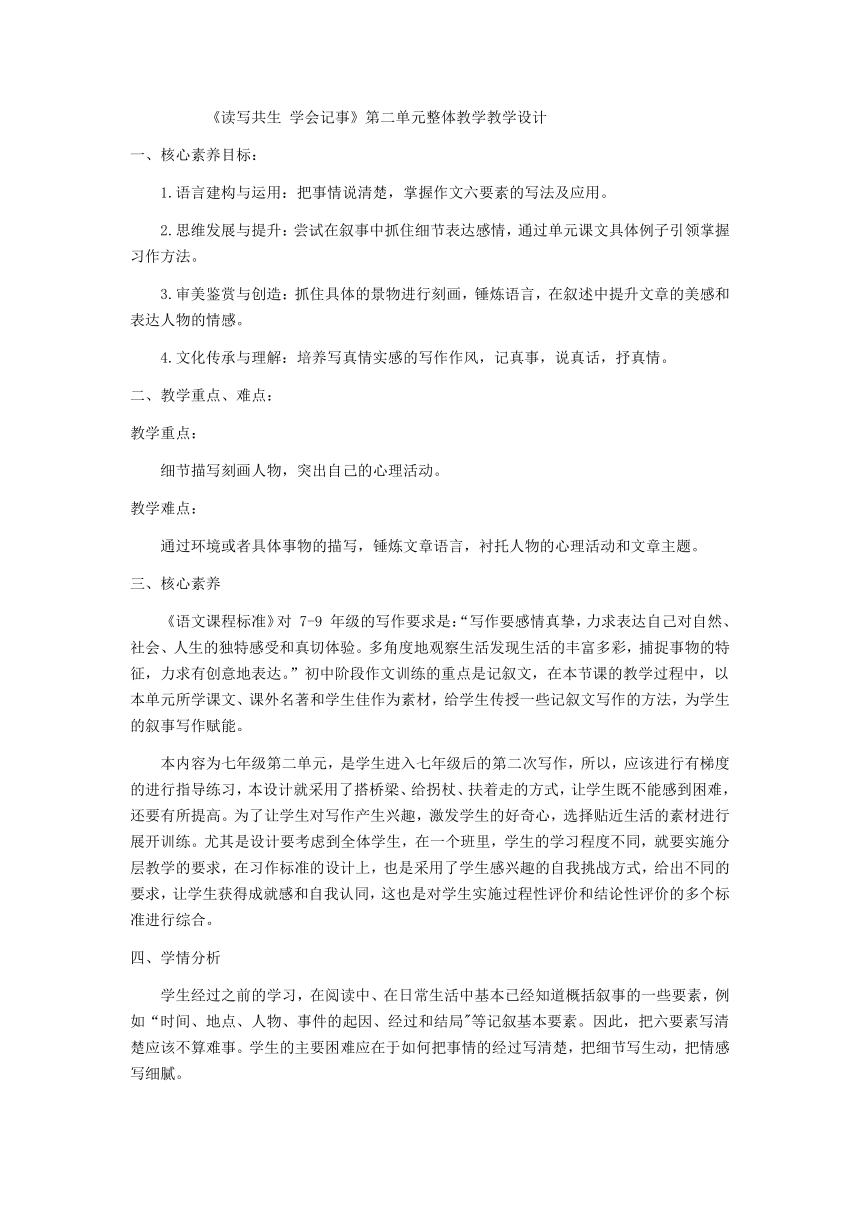

根据下列表格中关于课文《散步》的内容,说说作者是怎样把“散步”一事讲清楚的。

时间 初春

地点 田野

人物 人物 我、母亲、妻子、儿子

起因 起因 母亲病体刚刚康复,一家人在田野上散步

经过 出现矛盾 分歧:母亲要走大路,大路平顺;儿子要走小路,小路有意思

解决矛盾 “我”陷入两难。 “我”决定委屈儿子,走大路。 母亲心疼孙儿,决定走小路,并让“我”在走不过去的地方背起她

结果 我背起了母亲,妻子背起了儿子,一家人稳稳地走在小路上

预设:

作者将“散步”时发生分歧的原因、解决分歧的经过和分歧事件的结果写清楚,从而表现一家人浓浓的亲情和对生命的感慨。

(2)归纳梳理。

从《散步》这篇课文中,我们发现要把一件事情写清楚,首先要讲清什么?

预设:

交代事件的六要素,重点将事情的起因、经过、结果清晰地叙述出来,做到有详有略。

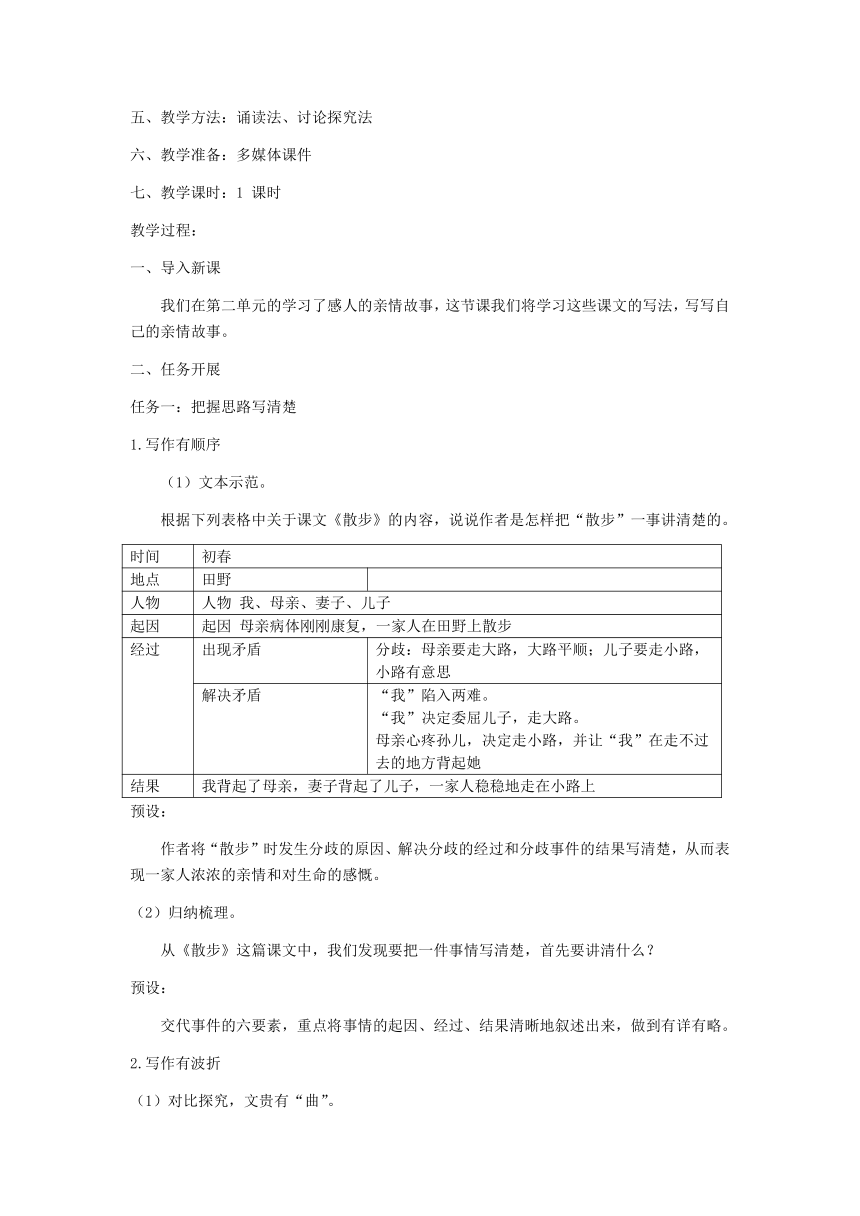

2.写作有波折

(1)对比探究,文贵有“曲”。

如果把《散步》改成下面这段文字,与原文相比,哪一篇叙事更清楚有趣?

课件出示:

我们在田野散步:我,我的母亲,我的妻子和儿子。

我和母亲走在前面,我的妻子和儿子走在后面。

我们在阳光下,向着那菜花、桑树和鱼塘走去。到了一处,我蹲下来,背起了母亲,妻子也蹲下来,背起了儿子。我的母亲虽然高大,然而很瘦,自然不算重;儿子虽然很胖,毕竟幼小,自然也轻。但我和妻子都是慢慢地,稳稳地,走得很仔细,好像我背上的同她背上的加起来,就是整个世界。

预设:

文似看山不喜平。文段只写散步过程的其乐融融,很一般。相反,原文把解决分歧的过程写得一波三折、扣人心弦,更能突出中年人的责任意识与家人之间的和谐之乐。

(2)梳理思考,“曲”在得法。

①对照表格内容,看看课文《散步》写散步写了哪几次波折。

课件出示:

一家人散步——出现矛盾(走大路还是走小路)——“我”陷入两难(母亲与儿子之间)——解决矛盾(选择委屈儿子)——母亲决定走小路——结局(“我”背母亲,妻子背儿子)

②结合《散步》一文中出现的波折,你发现怎样才能写出事件的波澜呢?

预设:

情节突转,变化不断,制造波澜。

有很多方法可以使文章波澜起伏,如设置悬念法、倒叙法、欲扬先抑等。

小结:讲清一件事情,首先要讲清六要素,详写事情的经过。同时还可以设置波折,把事情讲得更生动些。

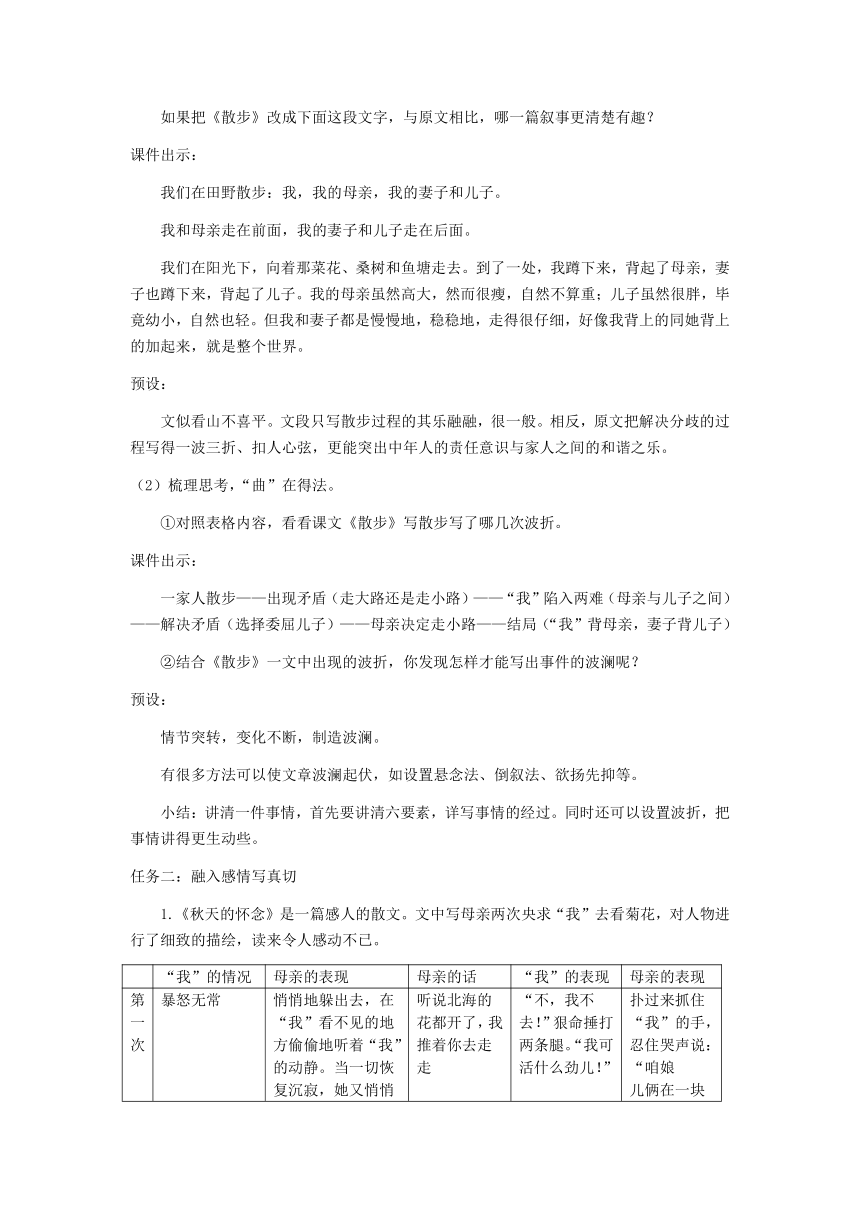

任务二:融入感情写真切

1.《秋天的怀念》是一篇感人的散文。文中写母亲两次央求“我”去看菊花,对人物进行了细致的描绘,读来令人感动不已。

“我”的情况 母亲的表现 母亲的话 “我”的表现 母亲的表现

第 一 次 暴怒无常 悄悄地躲出去,在“我”看不见的地方偷偷地听着“我”的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边儿红红的看着“我” 听说北海的 花都开了,我推着你去走走 “不,我不 去!”狠命捶打两条腿。“我可活什么劲儿!” 扑过来抓住 “我”的手,忍住哭声说:“咱娘 儿俩在一块 儿,好好儿 活,好好儿 活……”

第 二 次 独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落 母亲进来了,挡在窗前 北海的菊花 开了,我推着你去看看吧 “什么时 候?”“好吧,就明天。” 喜出望外

2.结合表格内容,思考《秋天的怀念》是运用什么方法写出真情的。

预设:

①抓住细节,用词准确。如写母亲的词“悄悄地、偷偷地、眼边儿红红的、扑、抓”等。

②景物描写,加以烘托。如写窗外飘落的树叶。

③写真事,说真话,抒真情。

3.归纳写出真情实感的方法。

预设:

①抓住细节,用词准确。

②景物描写,加以烘托。

③写真事,说真话,抒真情。

任务三:范文引路明方向

(1)审题立意。

中心是“亲情”,通过叙写发生在家庭成员之间的事情,来表现和歌颂家庭的温暖、亲情的可贵。

(2)选定素材。

回忆家庭生活中印象深刻的事情,围绕中心选定素材。

(3)理清思路。

运用“六要素法”“情节突转法”理清行文思路,写在稿纸上。

方法提示:

六要素:时间,地点,人物,事情的起因、经过、结果。重点是事情的起因、经过、结果。

情节波折:情节突转法、设置悬念、欲扬先抑等。

列表格:理出行文思路,标注详略安排。

(4)写出真情。

运用细节描写、景物烘托、修辞手法等写出真情,写出关键词句。

方法提示:

细节描写:对动作、语言、神态、外貌和心理的细微刻画。

景物描写:烘托人物心情、感受或形象。

修辞手法:比喻、拟人、排比、夸张等。

任务四:评价修改助升格

1.交流评价。

以小组为单位,完成《亲情故事记叙文评价量表》,提出修改意见。示例:

亲情故事记叙文评价量表

维度 评价内容 评价等级 评价说明

抓要素, 写清楚 能够交代清楚事件的 六要素,理清楚事情 的来龙去脉,按照一 定的顺序将事情的起 因、经过和结果写清楚。 ☆☆☆☆☆ 1.六要素交代不够清楚,得 1颗星及以下; 2.六要素交代清楚,得 2-3颗星; 3.有一定的记叙顺序,得 4-5颗星

抓细节, 写具体 能够加入生动传神的 细节描写,将事情写 具体。 ☆☆☆☆☆ 1.有细节描写,但不够恰切生动,得 1 颗星; 2.每 1 处恰切生动的细节描写,增加 1 颗星。

融情感, 写真切 全文有明确的情感基 调,能够选用贴切表 达情感的词语或句 子、选择恰当的抒情 方式、采取合适的表 现手法,真切地写出 自己的感受和心情。 ☆☆☆☆☆ 1.全文有明确的情感基调,得1 颗星; 2.能选用恰当的词语或句子,表达自己的感受和心情,得2-3 颗星; 3.能够选用恰当的抒情方式和表现手法,突出表现自己的感受和心情,得 4-5 颗星。

2.自主修改。

在方法总结的基础上,完成自主修改。修改好后,交由老师评价。

3.师生共改。

教师选择一篇文章,全班集体修改。根据本次作文的要求,结合具体语句,对习作进行客观点评。 勾画精彩之处,指出修改之处,运用所学方法,全班集体修改。

三、课堂小结

一、核心素养目标:

1.语言建构与运用:把事情说清楚,掌握作文六要素的写法及应用。

2.思维发展与提升:尝试在叙事中抓住细节表达感情,通过单元课文具体例子引领掌握习作方法。

3.审美鉴赏与创造:抓住具体的景物进行刻画,锤炼语言,在叙述中提升文章的美感和表达人物的情感。

4.文化传承与理解:培养写真情实感的写作作风,记真事,说真话,抒真情。

二、教学重点、难点:

教学重点:

细节描写刻画人物,突出自己的心理活动。

教学难点:

通过环境或者具体事物的描写,锤炼文章语言,衬托人物的心理活动和文章主题。

三、核心素养

《语文课程标准》对 7-9 年级的写作要求是:“写作要感情真挚,力求表达自己对自然、社会、人生的独特感受和真切体验。多角度地观察生活发现生活的丰富多彩,捕捉事物的特征,力求有创意地表达。”初中阶段作文训练的重点是记叙文,在本节课的教学过程中,以本单元所学课文、课外名著和学生佳作为素材,给学生传授一些记叙文写作的方法,为学生的叙事写作赋能。

本内容为七年级第二单元,是学生进入七年级后的第二次写作,所以,应该进行有梯度的进行指导练习,本设计就采用了搭桥梁、给拐杖、扶着走的方式,让学生既不能感到困难,还要有所提高。为了让学生对写作产生兴趣,激发学生的好奇心,选择贴近生活的素材进行展开训练。尤其是设计要考虑到全体学生,在一个班里,学生的学习程度不同,就要实施分层教学的要求,在习作标准的设计上,也是采用了学生感兴趣的自我挑战方式,给出不同的要求,让学生获得成就感和自我认同,这也是对学生实施过程性评价和结论性评价的多个标准进行综合。

四、学情分析

学生经过之前的学习,在阅读中、在日常生活中基本已经知道概括叙事的一些要素,例如“时间、地点、人物、事件的起因、经过和结局"等记叙基本要素。因此,把六要素写清楚应该不算难事。学生的主要困难应在于如何把事情的经过写清楚,把细节写生动,把情感写细腻。

五、教学方法:诵读法、讨论探究法

六、教学准备:多媒体课件

七、教学课时:1 课时

教学过程:

一、导入新课

我们在第二单元的学习了感人的亲情故事,这节课我们将学习这些课文的写法,写写自己的亲情故事。

二、任务开展

任务一:把握思路写清楚

1.写作有顺序

(1)文本示范。

根据下列表格中关于课文《散步》的内容,说说作者是怎样把“散步”一事讲清楚的。

时间 初春

地点 田野

人物 人物 我、母亲、妻子、儿子

起因 起因 母亲病体刚刚康复,一家人在田野上散步

经过 出现矛盾 分歧:母亲要走大路,大路平顺;儿子要走小路,小路有意思

解决矛盾 “我”陷入两难。 “我”决定委屈儿子,走大路。 母亲心疼孙儿,决定走小路,并让“我”在走不过去的地方背起她

结果 我背起了母亲,妻子背起了儿子,一家人稳稳地走在小路上

预设:

作者将“散步”时发生分歧的原因、解决分歧的经过和分歧事件的结果写清楚,从而表现一家人浓浓的亲情和对生命的感慨。

(2)归纳梳理。

从《散步》这篇课文中,我们发现要把一件事情写清楚,首先要讲清什么?

预设:

交代事件的六要素,重点将事情的起因、经过、结果清晰地叙述出来,做到有详有略。

2.写作有波折

(1)对比探究,文贵有“曲”。

如果把《散步》改成下面这段文字,与原文相比,哪一篇叙事更清楚有趣?

课件出示:

我们在田野散步:我,我的母亲,我的妻子和儿子。

我和母亲走在前面,我的妻子和儿子走在后面。

我们在阳光下,向着那菜花、桑树和鱼塘走去。到了一处,我蹲下来,背起了母亲,妻子也蹲下来,背起了儿子。我的母亲虽然高大,然而很瘦,自然不算重;儿子虽然很胖,毕竟幼小,自然也轻。但我和妻子都是慢慢地,稳稳地,走得很仔细,好像我背上的同她背上的加起来,就是整个世界。

预设:

文似看山不喜平。文段只写散步过程的其乐融融,很一般。相反,原文把解决分歧的过程写得一波三折、扣人心弦,更能突出中年人的责任意识与家人之间的和谐之乐。

(2)梳理思考,“曲”在得法。

①对照表格内容,看看课文《散步》写散步写了哪几次波折。

课件出示:

一家人散步——出现矛盾(走大路还是走小路)——“我”陷入两难(母亲与儿子之间)——解决矛盾(选择委屈儿子)——母亲决定走小路——结局(“我”背母亲,妻子背儿子)

②结合《散步》一文中出现的波折,你发现怎样才能写出事件的波澜呢?

预设:

情节突转,变化不断,制造波澜。

有很多方法可以使文章波澜起伏,如设置悬念法、倒叙法、欲扬先抑等。

小结:讲清一件事情,首先要讲清六要素,详写事情的经过。同时还可以设置波折,把事情讲得更生动些。

任务二:融入感情写真切

1.《秋天的怀念》是一篇感人的散文。文中写母亲两次央求“我”去看菊花,对人物进行了细致的描绘,读来令人感动不已。

“我”的情况 母亲的表现 母亲的话 “我”的表现 母亲的表现

第 一 次 暴怒无常 悄悄地躲出去,在“我”看不见的地方偷偷地听着“我”的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边儿红红的看着“我” 听说北海的 花都开了,我推着你去走走 “不,我不 去!”狠命捶打两条腿。“我可活什么劲儿!” 扑过来抓住 “我”的手,忍住哭声说:“咱娘 儿俩在一块 儿,好好儿 活,好好儿 活……”

第 二 次 独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落 母亲进来了,挡在窗前 北海的菊花 开了,我推着你去看看吧 “什么时 候?”“好吧,就明天。” 喜出望外

2.结合表格内容,思考《秋天的怀念》是运用什么方法写出真情的。

预设:

①抓住细节,用词准确。如写母亲的词“悄悄地、偷偷地、眼边儿红红的、扑、抓”等。

②景物描写,加以烘托。如写窗外飘落的树叶。

③写真事,说真话,抒真情。

3.归纳写出真情实感的方法。

预设:

①抓住细节,用词准确。

②景物描写,加以烘托。

③写真事,说真话,抒真情。

任务三:范文引路明方向

(1)审题立意。

中心是“亲情”,通过叙写发生在家庭成员之间的事情,来表现和歌颂家庭的温暖、亲情的可贵。

(2)选定素材。

回忆家庭生活中印象深刻的事情,围绕中心选定素材。

(3)理清思路。

运用“六要素法”“情节突转法”理清行文思路,写在稿纸上。

方法提示:

六要素:时间,地点,人物,事情的起因、经过、结果。重点是事情的起因、经过、结果。

情节波折:情节突转法、设置悬念、欲扬先抑等。

列表格:理出行文思路,标注详略安排。

(4)写出真情。

运用细节描写、景物烘托、修辞手法等写出真情,写出关键词句。

方法提示:

细节描写:对动作、语言、神态、外貌和心理的细微刻画。

景物描写:烘托人物心情、感受或形象。

修辞手法:比喻、拟人、排比、夸张等。

任务四:评价修改助升格

1.交流评价。

以小组为单位,完成《亲情故事记叙文评价量表》,提出修改意见。示例:

亲情故事记叙文评价量表

维度 评价内容 评价等级 评价说明

抓要素, 写清楚 能够交代清楚事件的 六要素,理清楚事情 的来龙去脉,按照一 定的顺序将事情的起 因、经过和结果写清楚。 ☆☆☆☆☆ 1.六要素交代不够清楚,得 1颗星及以下; 2.六要素交代清楚,得 2-3颗星; 3.有一定的记叙顺序,得 4-5颗星

抓细节, 写具体 能够加入生动传神的 细节描写,将事情写 具体。 ☆☆☆☆☆ 1.有细节描写,但不够恰切生动,得 1 颗星; 2.每 1 处恰切生动的细节描写,增加 1 颗星。

融情感, 写真切 全文有明确的情感基 调,能够选用贴切表 达情感的词语或句 子、选择恰当的抒情 方式、采取合适的表 现手法,真切地写出 自己的感受和心情。 ☆☆☆☆☆ 1.全文有明确的情感基调,得1 颗星; 2.能选用恰当的词语或句子,表达自己的感受和心情,得2-3 颗星; 3.能够选用恰当的抒情方式和表现手法,突出表现自己的感受和心情,得 4-5 颗星。

2.自主修改。

在方法总结的基础上,完成自主修改。修改好后,交由老师评价。

3.师生共改。

教师选择一篇文章,全班集体修改。根据本次作文的要求,结合具体语句,对习作进行客观点评。 勾画精彩之处,指出修改之处,运用所学方法,全班集体修改。

三、课堂小结

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首